Sportwagen-Weltmeisterschaft

Die Sportwagen-Weltmeisterschaft war eine von der FIA zwischen 1953 und 1992 ausgetragene Rennserie für Sportwagen. Ursprünglich nur eine Meisterschaft für Hersteller, wurden ab 1981 auch Fahrertitel vergeben. Für die Saison 1985 änderte die FIA den Modus für die Sportwagenbauer. Nicht mehr die Hersteller wurden ausgezeichnet, sondern die teilnehmenden Rennteams.

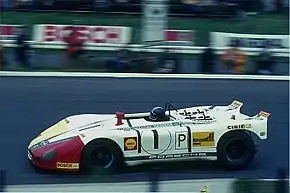

_(cropped).jpg.webp)

_Start_-_vorn_Ickx%252C_Porsche_935.jpg.webp)

Vorgeschichte

Die 1920er- und 1930er-Jahre

In der Geschichte des Automobilsports begann die Trennung zwischen Monoposto und Sportwagen nach dem Ersten Weltkrieg. Noch in den 1920er-Jahren unterschieden sich die Wagen oft nur durch die Kotflügel, die bei den Sportwagen vorhanden waren und bei den Monopostos nicht. Eines der ersten Sportwagenrennen der Motorsportgeschichte war der Coupe Georges Boillot 1921. Das Rennen fand auf einem 37,735 Kilometer langen Straßenkurs rund um die südlich von Paris gelegene Stadt Boulogne-Billancourt statt. 13 Fahrzeuge waren am Start, die zehn Runden auf der Strecke zurücklegen mussten. Nach einer Fahrzeit von 3:34:05,000 Stunden siegte André Dubonnet auf einem Hispano-Suiza.[1] Als älteste Sportwagen-Veranstaltung gilt die RAC Tourist Trophy, die 1905 unter der Bezeichnung International Tourist Trophy und damals noch als Monopostorennen zum ersten Mal ausgefahren wurde. Die erste als Sportwagenrennen veranstaltete Trophy fand 1922 statt. Das Rennen auf der Isle of Man gewannen Jean Chassagne und Robert Laly auf einem Sunbeam Tourist Trophy.[2]

Mit ein Grund für die Trennung war die Etablierung der Automobil-Weltmeisterschaft, einer Rennserie für Hersteller von Monopostos, die zwischen 1925 und 1930 veranstaltet wurde.[3] In dieser Serie wurden Grande Épreuve zu einem Championat zusammengefasst. Eine adäquate Meisterschaft für Sportwagen gab es zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht. In den 1920er-Jahren entstanden Sportwagenrennen, die als Ausdauer- und Langstreckenrennen ausgerichtet wurden. Georges Durand, Charles Faroux und Emile Coquille waren die Gründerväter des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, das 1923 zum ersten Mal gefahren wurde. In Belgien entstand ein Jahr später unter der Leitung von Jules de Their und Henri Langlois Van Ophem das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Ein weiteres reines Sportwagenrennen war die 1927 erstmals ausgetragene Mille Miglia, die mit einem Sieg von Ferdinando Minoia und Giuseppe Morandi auf einem OM 665 Superba endete. Im Gegensatz dazu war die Targa Florio, die seit 1906 gefahren wurde, zu Beginn ein Monopostorennen, das erst in den 1930er-Jahren die Öffnung für Sportwagen erfuhr.

Durch die Kriegshandlungen kam auch der Sportwagensport in Europa völlig zum Erliegen. Das letzte internationale Rennen war die Mille Miglia 1940, die Anfang April mit dem Sieg von Fritz Huschke von Hanstein und Walter Bäumer im BMW 328 Berlinetta Touring endete.[4]

Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg

1946, knapp ein Jahr nach Kriegsende, gab es in Europa wieder erste Sportwagenrennen. Die Veranstaltungen waren Straßenrennen, die mit wenig Aufwand auf Stadtkursen gefahren wurden. Das erste Rennen war der Große Preis von Belgien im Circuit de Bois de la Cambre. Franco Bertani siegte auf einem Stanguellini SN110 vor Amédée Gordini und José Scaron, die jeweils einen Simca Gordini T8 fuhren. Das am Nachmittag gefahrene Hauptrennen für Sportwagen bis 4,5 Liter Hubraum gewann Eugène Chaboud auf einem Delahaye.[5][6][7] Ende der 1940er-Jahre kamen auch die bekannten Langstreckenrennen der Vorkriegszeit wieder in Schwung. 1947 wurde die Mille Miglia wieder veranstaltet, die Clemente Biondetti mit Beifahrer Emilio Romano auf einem Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring gewann.[8] 1948 folgte die Wiederaufnahme des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps und 1949 des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, wo Lord Seldson und Luigi Chinetti im 166 MM den ersten großen internationalen Sieg für Ferrari feierten. 1952, im letzten Jahr ohne Weltmeisterschaftsstatus, wurden 103 internationale Rennen veranstaltet.[9]

Geschichte der Weltmeisterschaft

Begriff und Reglement

Die Bezeichnung Sportwagen-Weltmeisterschaft umfasst die Sportwagenrennen mit Weltmeisterschaftsstatus von 1953 bis 1992, obwohl die Jahreswertungen nicht immer diese Bezeichnung hatten. In den ersten Jahren, von 1953 bis 1961, war die Serie offiziell die Sportwagen-Weltmeisterschaft. Nach einer umfangreichen Reglementänderung ab 1962 Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller und Prototypen-Trophy. 1962 wurde der Markenweltmeistertitel in der jeweiligen Rennklasse vergeben. Dies führte zu nicht weniger als 15 Einzelwertungen bei den GT- und Sportwagen. Da man für die Meisterschaftswertungen GT-Divisionen schuf, die bei den Klassenwertungen der jeweiligen Rennen nicht ausgefahren wurden, kam ein nur schwer zu durchschauendes Ergebniswirrwarr zustande, vor allem für Außenstehende. Auch bei den Veranstaltern der großen Sportwagenrennen stieß diese Entscheidung auf Unverständnis. Deshalb entschloss sich die FIA, den „Sports Cars Cup“ ins Leben zu rufen, der es möglich machte, dass Prototypen mit einem Hubraum über 3 Liter an den Rennen teilnehmen konnten. Zu den klassischen Sportwagen- und GT-Rennen kamen in weiterer Folge auch Bergrennen und 1963 sogar eine Rallye zu einem Weltmeisterschaftsstatus.

Die GT-Ära endete mit dem Ablauf der Saison 1965. 1966, nunmehr wieder Sportwagen-Weltmeisterschaft, traten neue Regeln in Kraft. Die Motoren der Sportwagen durften bei freier Zylinderwahl maximal 5 Liter Hubraum haben. Bei den geschlossenen Prototypen wurde der Hubraum mit 3 Liter limitiert.

Mit dem Saisonende 1971 lief das 5-Liter-Reglement aus. Der Hubraum der Prototypenmotoren wurde auf 3 Liter beschränkt. Ein weiterer Einschnitt erfolgte 1976, als die Meisterschaft für Gruppe-5-Silhouettenfahrzeuge und Gruppe-4-GT-Wagen geöffnet wurde. Dieses Reglement blieb bis 1981 in Kraft, dem Jahr, als zum ersten Mal der Titel eines Fahrerweltmeisters der Sportwagen vergeben wurde. Die Meisterschaftsbezeichnung wurde auf Marken- und Fahrer-Weltmeisterschaft geändert.

1982 traten die Regularien der Gruppe C in Kraft.[10][11] Die Gruppe C war ein großer Einschnitt in die Technik der Rennsportwagen. Bisherige technische Vorschriften waren geprägt von Hubraumgrößen und -klassen und den daraus resultierenden Motorleistungen. Für die Rennwagen der C1 und C2 galt von Beginn an eine Verbrauchsformel. Ziel der Verantwortlichen der FIA, Präsident war Paul Alfons von Metternich-Winneburg, war es, den Treibstoffbedarf der Rennmotoren drastisch zu senken. Die C1-Fahrzeuge hatten ein Mindestgewicht von 800 Kilogramm und einen Tank, der maximal 100 Liter Treibstoff aufnehmen konnte. Da während eines 1000-km-Rennens nur mehr fünf Tankstopps erlaubt waren, durften die Motoren nur noch bis zu 60 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Die Wahl der Motoren, der Zylinderanzahl und die Verwendung von Turboladern war den Teilnehmern freigestellt. Als Alternative für nicht so finanzstarke Hersteller und Teams etablierte die FIA die Gruppe C junior, aus der ab 1985 die C2 wurde; Mindestgewicht 700 Kilogramm und 55 Liter Tankvolumen. Auch hier durfte nur fünfmal während einer 1000-km-Distanz nachgetankt werden, wodurch ein Verbrauch von höchstens 33 Liter auf 100 Kilometer notwendig wurde.

Vor der Saison 1991 kam es zur letzten wesentlichen Änderung. Das Mindestgewicht in der C1-Klasse wurde auf 750 Kilogramm gesenkt, der Hubraum der Motoren auf 3,5-Liter begrenzt. Die V10-Triebwerke entsprachen der Formel-1-Technik. Die Verbrauchsformel wurde aufgegeben und die Renndistanzen auch auf Druck von Fernsehanstalten auf 430 Kilometer verkürzt.[12]

Die 1950er-Jahre

1952 beschloss der Motorsport-Weltverband CSI (Vorgänger-Organisation der heutigen FIA), ab 1953 eine internationale Weltmeisterschaft für Sportwagen einzuführen. Die erste Saison umfasste sieben Rennen. Eine Fülle an Bewerbungen traf beim CSI ein, und da laut damaligem Reglement ein Staat nur ein Rennen mit Weltmeisterschaftsstatus bekam, gab es einige Unstimmigkeiten nach Entscheidung und Auswahl der Verantwortlichen. Vincenzo Florio nahm mit Unmut zur Kenntnis, dass nicht die Targa Florio, sondern die Mille Miglia zur Weltmeisterschaft zählte.[13] Neben dem 1000-Meilen-Rennen in Italien zählten das 12-Stunden-Rennen von Sebring, der erste Weltmeisterschaftslauf der Motorsportgeschichte, (Vereinigte Staaten), das 24-Stunden-Rennen von Le Mans (Frankreich), das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (Belgien), das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring (Westdeutschland), die RAC Tourist Trophy (Vereinigtes Königreich) und die Carrera Panamericana in Mexiko zur ersten Weltmeisterschaftssaison.

Der erste Weltmeisterschaftslauf der Geschichte, das 12-Stunden-Rennen in Sebring, endete mit dem Sieg von Phil Walters und John Fitch, die einen von Briggs Cunningham gemeldeten Cunningham C4-R fuhren. Den ersten Weltmeistertitel holte sich das Werksteam von Ferrari, das in der Meisterschaft 27 Punkte erreichte. Ferrari war der dominierende Hersteller der 1950er-Jahre. 1954, 1956, 1957 und 1958 gewann Ferrari den Weltmeistertitel. 1955 ging der Titel an Mercedes-Benz. Die Mille Miglia 1955 wurde durch die Rekordfahrt von Stirling Moss im Mercedes-Benz 300 SLR geprägt. Der Mercedes-Benz-Werkspilot benötigte mit seinem Beifahrer, dem britischen Motorsport-Journalisten Denis Jenkinson, für die 1597 Kilometer von Brescia nach Rom und wieder zurück 10:07:48,000 Stunden. Im Ziel hatte er einen Vorsprung von 30 Minuten auf seinen Teamkollegen Juan Manuel Fangio und die restliche Konkurrenz.

Während der Saison 1955 kam es zur größten Katastrophe im Motorsport. Bei dem Unfall beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans starben durch eine Kollision zwischen Pierre Levegh im Mercedes-Benz 300 SLR und Lance Macklin, der einen Austin-Healey 100s fuhr, 84 Menschen. Unter den Toten war auch Levegh.[14]

1959 wurde die beherrschende Rolle von Ferrari ein weiteres Mal durchbrochen. Unter der Führung von Rennleiter John Wyer und mit Stirling Moss, Jack Fairman, Carroll Shelby und Roy Salvadori als Fahrern gewann Aston Martin den Weltmeistertitel. Der Erfolg von Porsche bei der Targa Florio war der erste Gesamtsieg in der langen Erfolgsgeschichte des deutschen Sportwagenherstellers.

Die 1960er-Jahre

In den ersten beiden Jahren des zweiten Weltmeisterschaftsjahrzehnts ging der Erfolgslauf von Ferrari weiter. Die schon 1956 aus dem Ferrari 500 TR weiterentwickelten Ferrari 250 Testa Rossa waren auch 1960 und 1961 noch voll konkurrenzfähig. 1960 fiel die Entscheidung um den Meistertitel äußerst knapp aus. Nach den fünf Saisonrennen hatten Ferrari und Porsche nach jeweils zwei Gesamtsiegen und dem Abzug der Streichresultate 22 Punkte. Ein dritter Endrang mehr reichte Ferrari für den Weltmeistertitel.

1962 trat ein neues Reglement in Kraft, das nunmehr GT-Fahrzeuge bevorzugte. Die Zeit zwischen 1966 und 1971 wurde im Rückblick zu einer großen Zeit der Sportwagen. 100.000 Zuschauer zog es an die Rennstrecken. Teilweise hatten die Sportwagenrennen mehr Zuschauer zu verzeichnen als die Weltmeisterschaftsläufe der Formel 1. Fast alle Spitzenpiloten jener Epoche hatten neben ihren Monoposto-Engagements auch gut bezahlte Einsätze im Sportwagensport. Der Schweizer Joseph Siffert verzichtete 1968 auf eine Verpflichtung für Formel-1-Einsätze bei Ferrari, weil er seinen hochdotierten Porsche-Sportwagen-Vertrag nicht auflösen wollte.[15]

Als Henry Ford II mit der Übernahme von Ferrari scheiterte, stieg der US-amerikanische Automobilhersteller Ford 1965 mit dem von Eric Broadley entwickelten Ford GT40 in den Sportwagensport ein. Als Leiter des Programms wurde John Wyer gewonnen, der 1959 Aston Martin zum Titel geführt hatte. 1966, 1967 und 1968 gewann Ford die Weltmeisterschaft der Sportwagen, dann begann die Dominanz der Porsche-Typen 908 und 917.

Die 1970er-Jahre

Nach dem Rückzug von Ford setzte John Wyer Porsche 917 in der Weltmeisterschaft ein. Die Duelle der Teamkollegen Joseph Siffert, Brian Redman, Pedro Rodríguez und Leo Kinnunen um Rennsiege waren legendär. Die 5-Liter-Motoren-Ära endete mit dem Ablauf der Saison 1971 und neben dem Porsche 917 verschwanden auch der Ferrari 512S und der Lola T70 von den Rennpisten. Ende 1973 beendete Ferrari sein Sportwagen-Programm. Ein Jahr später folgte Matra. Matra Sports, die Rennmannschaft der Simca-Tochter gewann mit den MS-Sportprototypen 1973 und 1974 die Marken-Weltmeisterschaft.

Mitte des Jahrzehnts begann aus unterschiedlichen Gründen ein erster Niedergang der Weltmeisterschaft. Technische Reglementänderungen in kurzer Abfolge verhinderten langfristige Engagements von Herstellern. Durch die Erhöhung der Formel-1-Rennen auf mehr als 15 Veranstaltungen kam es immer öfter zu Überschneidungen an Rennwochenenden. Piloten die einen Werksvertrag bei einem Formel-1-Team hatten, konnten immer weniger an Sportwagenrennen teilnehmen. Dazu kamen immer restriktivere Verträge die Doppelengagements verhinderten. Porsche blieb auch in diesen Jahren mit Prototypen in der Serie. Der Porsche 936 war in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts das bestimmende Fahrzeug bei den Prototypen und sicherte neben dem Gruppe-5-Porsche 935 dem deutschen Hersteller 1978 und 1979 den Titel.

Die 1980er-Jahre

Im Unterschied zur Formel 1 wurde bei den Sportwagenrennen über drei Jahrzehnte kein Fahrertitel vergeben. Dies änderte sich mit der Saison 1981, als der US-Amerikaner Bob Garretson erster Sportwagen-Fahrerweltmeister wurde. 1980 kam mit Lancia ein zweiter Hersteller in die Serie. Der Einsatzwagen 1980 und 1981 war ein Gruppe-5-Silhouettenfahrzeug auf der Basis des Lancia Beta Montecarlo, mit dem das italienische Werksteam zweimal in Folge die Weltmeisterschaft gewann. Nachfolger waren die eigenständigen Sportwagenprototypen Lancia LC1 und LC2.

Die Verbrauchsformel der Gruppe C brachte in den 1980er-Jahren die Hersteller zurück in die Meisterschaft, die eine unerwartete Wiedergeburt erlebte. Die Zuschauerzahlen stiegen wieder an und kamen teilweise wieder an die der Formel 1 heran. Porsche entwickelte die erfolgreichen Modelle 956 und 962. Mercedes-Benz hatte über den Sportwagensport ein Comeback im Motorsport, zunächst als Motorenlieferant bei Sauber Motorsport, in weiterer Folge mit eigenen Fahrgestellen. Mit dem Team von Peter Sauber gewann Mercedes 1989 und 1990 die Teamwertung, die 1985 an die Stelle der Herstellerwertung getreten war. Jean-Louis Schlesser gewann 1989 und 1990 die Fahrerwertung, 1990 gemeinsam mit Mauro Baldi. 1987 und 1988 ging der Titel an Jaguar. Auch japanische Hersteller fanden den Weg in die Weltmeisterschaft. Toyota und Nissan ließen über die Rennabteilungen Toyota Motorsport und Nissan Motorsports International Gruppe-C-Rennwagen entwickeln. Mazda gewann mit dem Wankelmotor-787B und den Fahrern Johnny Herbert, Bertrand Gachot und Volker Weidler das zur Weltmeisterschaft zählende 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Die letzten Jahre

Zu Beginn der 1990er-Jahre kam es zum Niedergang der Serie. Schon Ende der 1980er-Jahre waren die Kosten für den Bau und den Betrieb der Gruppe-C-Prototyen enorm gestiegen. Vor allem die immer wieder verschärfte Verbrauchsformel sorgte für Preissteigerungen. Die Motorenentwicklungen ließen die Budgets explodieren. Kleine Hersteller konnten dieses Wachstum nicht mehr mittragen, selbst große Automobilbauer beendeten ihre Sportwagenprogramme. Die letzte Generation der Rennwagen, die 1992 zum Einsatz kamen, waren aerodynamisch betrachtet Formel-Rennwagen mit Kotflügeln und Dach. Der letzte Weltmeisterwagen war der 905 Evo1 B von Peugeot. Sein Nachfolgemodell, der 905 Evo 2, kam nicht mehr zum Einsatz, da 1993 keine Weltmeisterschaft mehr zustande kam.

Sportwagen-Europameisterschaft

Durch die starke Konzentration auf die Prototypen und Sportwagen in den hubraumstarken Klassen fehlte Anfang der 1970er-Jahre für Hersteller von hubraumkleinen Rennwagen in der Weltmeisterschaft ein vernünftiges Betätigungsfeld. Gesamtsiege waren unmöglich zu erreichen. Die FIA schuf daher mit Beginn 1970 die Sportwagen-Europameisterschaft als Junior-Serie unter der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Der Hubraum der zugelassenen Prototypen und Sportwagen war auf 2 Liter beschränkt. Lola, Abarth und Chevron wechselten mit den Werkswagen in die neue Serie. In den Startfeldern fanden sich auch ehemalige Porsche-2-Liter-Rennwagen wie der 907 und der 910. Die Renndistanzen lagen zwischen 250 und 500 Kilometern. Erstes Rennen war das 300-km-Rennen von Paul Ricard 1970, das Brian Redman auf einem Chevron B16 vor Joakim Bonnier im Lola T210 gewann.[16] Im Unterschied zur Weltmeisterschaft wurde in der Europameisterschaft auch ein Fahrertitel vergeben, den 1970 Bonnier gewann. Der Herstellertitel ging an Chevron.[17]

Bis 1974 wurde die Serie regelmäßig veranstaltet. Die Saison 1975 wurde nach zwei Rennen abgebrochen, nachdem es zu einer Fülle an Absagen von Veranstaltungen gekommen war. Letztes Rennen war das Euro-2-Liter-Rennen von Hockenheim, das Martin Raymond auf einem Chevron B31 gewann.[18]

Serien nach der Weltmeisterschaft

Mit dem Ende der Sportwagen-Weltmeisterschaft gab es mehrere Versuche eine Plattform für internationale Sportwagen-Rennen zu schaffen. 1994 gründeten Jürgen Barth, Patrick Peter und Stéphane Ratel die BPR Global GT Series. Die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen bildeten den Seriennamen.[19] Das erste Rennen der Meisterschaft, das 4-Stunden-Rennen von Paul Ricard 1994, gewannen Bob Wollek, Jean-Pierre Jarier und Jesús Pareja auf einem Porsche 911 Turbo S LM, gemeldet von Larbre Compétition.[20] Die Serie bestand bis 1996 und ging dann 1997 in der FIA-GT-Meisterschaft auf. Diese Serie entwickelte sich rasch zu einem neuen Betätigungsfeld für Hersteller und brachte GT-Rennwagen wie den Mercedes-Benz CLK GTR und den Porsche 911 GT1 hervor. Wenig erfolgreich war die FIA-Sportwagen-Meisterschaft der Jahre 2001 bis 2003.

1999 entstand die American Le Mans Series und die daraus abgeleitete European Le Mans Series. Die Rückkehr zur Weltmeisterschaft erfolgte mit der Etablierung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft, die 2012 zum ersten Mal ausgefahren wurde.

Rekorde

Mit 36 Veranstaltungen zwischen 1953 und 1991 wurde das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring am häufigsten ausgefahren. Porsche hält mit 142 Erfolgen den Rekord bei den Herstellern und die Werksmannschaft mit 72 bei den Rennteams. Erfolgreichster Fahrer ist mit 37 Gesamtsiegen Jacky Ickx.

Statistik

Titelträger

| Jahr | Meisterschaft | Herstellerwertung 1953 bis 1984 | Teamwertung 1985 bis 1992 | Fahrertitel 1981 bis 1992 |

|---|---|---|---|---|

| 1953 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1954 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1955 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1956 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1957 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1958 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1959 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1960 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1961 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1962 | Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller | |||

| 1963 | Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller | |||

| 1963 | Prototypen-Trophy | |||

| 1964 | Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller | |||

| 1964 | Prototypen-Trophy | |||

| 1965 | Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller | |||

| 1965 | Prototypen-Trophy | |||

| 1966 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1967 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1968 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1969 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1970 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1971 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1972 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1973 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1974 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1975 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1976 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1977 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1978 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1979 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1980 | Marken-Weltmeisterschaft | |||

| 1981 | Marken- und Fahrer-Weltmeisterschaft | |||

| 1982 | Langstrecken-Weltmeisterschaft | |||

| 1983 | Langstrecken-Weltmeisterschaft | |||

| 1984 | Langstrecken-Weltmeisterschaft | |||

| 1985 | Langstrecken-Weltmeisterschaft | |||

| 1986 | Sportprototypen-Weltmeisterschaft | |||

| 1987 | Sportprototypen-Weltmeisterschaft | |||

| 1988 | Sportprototypen-Weltmeisterschaft | |||

| 1989 | Sportprototypen-Weltmeisterschaft | |||

| 1990 | Sportprototypen-Weltmeisterschaft | |||

| 1991 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | |||

| 1992 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |

1 1962 wurden Titel in 15 Einzelwertungen vergeben. Die sieben Hersteller gewannen die diversen Titel. 2 1963 wurden Titel in 13 Einzelwertungen vergeben. Die sechs Hersteller gewannen die diversen Titel. 3 Die Prototypen-Trophy wird hier separat angeführt. 4 1964 wurden Titel in 3 Einzelwertungen vergeben. Die drei Hersteller gewannen die diversen Titel. 5 Die Prototypen-Trophy wird hier separat angeführt. 6 1965 wurden Titel in 3 Einzelwertungen vergeben. Die drei Hersteller gewannen die diversen Titel. 7 Die Prototypen-Trophy wird hier separat angeführt.

Rennen und Rennstrecken

| Anzahl | Rennen | Rennstrecken | Distanzen oder Renndauer | Jahre |

|---|---|---|---|---|

| 36 | Nürburgring Nordschleife |

1000 Kilometer 480 Kilometer 430 Kilometer |

1953–1991 | |

| 32 | Circuit des 24 Heures | 24-Stunden | 1953–1990 | |

| 25 | Autodromo Nazionale Monza | 1000 Kilometer 500 Kilometer 430 Kilometer 360 Kilometer 4 Stunden |

1963–1992 | |

| 22 | Sebring International Raceway | 12 Stunden | 1953–1981 | |

| 19 | Brands Hatch | 1000 Kilometer 480 Kilometer 6 Stunden |

1967–1989 | |

| 19 | Circuit de Spa-Francorchamps | 1000 Kilometer 480 Kilometer |

1965–1990 | |

| 17 | Piccolo circuito delle Madonie | 720 Kilometer 500 Kilometer |

1955–1973 | |

| 15 | Daytona International Speedway | 24 Stunden | 1966–1981 | |

| 15 | Silverstone Circuit | 1000 Kilometer 500 Kilometer 400 Kilometer 6 Stunden |

1978–1992 | |

| 13 | Watkins Glen International | 6 Stunden | 1968–1981 | |

| 10 | Autodromo Internazionale del Mugello | 1000 Kilometer 6 Stunden |

1975–1985 | |

| 9 | Dundrod Circuit Goodwood Circuit Oulton Park |

1300 Kilometer 1000 Kilometer 800 Kilometer 600 Kilometer 500 Kilometer |

1953–1965 | |

| 8 | Autódromo Juan y Oscar Alfredo Gálvez Autódromo Municipal-Avenida Paz Circuito de la Costanera Norte |

1000 Kilometer | 1954–1972 | |

| 8 | Österreichring | 1000 Kilometer 6 Stunden |

1969–1976 | |

| 8 | Circuit de Dijon-Prenois | 1000 Kilometer 800 Kilometer 480 Kilometer 6 Stunden |

1973–1990 | |

| 7 | Bridgehampton Race Circuit | 500 Kilometer 400 Kilometer |

1962–1966 | |

| 7 | Fuji Speedway | 1000 Kilometer 6 Stunden |

1982–1988 | |

| 6 | Autodromo di Pergusa | 350 Kilometer 300 Kilometer |

1962–1967 | |

| 6 | Nordschleife | 500 Kilometer | 1962–1967 | |

| 6 | Autodromo Nazionale Monza | 3 Stunden | 1963–1965 | |

| 6 | Autodromo Vallelunga | 6 Stunden | 1973–1980 | |

| 6 | Canadian Tire Motorsport Park | 6 Stunden 200-Meilen |

1976–1985 | |

| 5 | Straßenrennen | 1000 Meilen | 1953–1957 | |

| 5 | Autodromo di Pergusa | 1000 Kilometer 6 Stunden 4 Stunden |

1975–1981 | |

| 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1000 Kilometer 500 Kilometer 250 Kilometer |

1974–1984 | |

| 4 | Donington Park | 500 Kilometer 480 Kilometer 430 Kilometer |

1989–1992 | |

| 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 500 Kilometer | 1963–1965 | |

| 3 | Bergrennen | 12 Kilometer | 1963–1965 | |

| 3 | Bergrennen | 22 Kilometer | 1963–1965 | |

| 3 | Circuito stradale del Mugello | 500 Kilometer | 1965–1967 | |

| 3 | Flugplatz Zeltweg | 500 Kilometer | 1966–1968 | |

| 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 24-Stunden | 1953–1981 | |

| 3 | Kyalami Grand Prix Circuit | 1000 Kilometer 6 Stunden |

1974–1984 | |

| 3 | Circuito de Jerez | 1000 Kilometer 800 Kilometer 360 Kilometer |

1986–1988 | |

| 3 | Circuito del Jarama | 480 Kilometer 360 Kilometer |

1987–1989 | |

| 3 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 480 Kilometer 360 Kilometer |

1989–1991 | |

| 3 | Suzuka International Racing Course | 1000 Kilometer 480 Kilometer |

1990–1992 | |

| 3 | Bergrennen | 16 Kilometer | 1963–1967 | |

| 2 | Råbelövsbanan | 1000 Kilometer | 1956–1957 | |

| 2 | Straßenrennen | 3000 Kilometer | 1953–1954 | |

| 2 | Daytona International Speedway | 3 Stunden | 1962–1963 | |

| 2 | Sebring International Raceway | 3 Stunden | 1962–1963 | |

| 2 | Circuito del Garda | 300 Kilometer | 1962–1963 | |

| 2 | Circuit de Charade | 300 Kilometer 360 Kilometer |

1962–1963 | |

| 2 | Autodrome de Linas-Montlhéry | 1000 Kilometer | 1962–1964 | |

| 2 | Bergrennen | 12 Kilometer | 1963–1964 | |

| 2 | Straßenrennen | 6000 Kilometer | 1963–1964 | |

| 2 | Daytona International Speedway | 2000 Kilometer | 1964–1965 | |

| 2 | Circuit de Reims-Gueux | 12 Stunden | 1964–1965 | |

| 2 | Bergrennen | 22 Kilometer | 1964–1965 | |

| 2 | Hockenheimring Baden-Württemberg | 500 Kilometer 300 Kilometer |

1966–1967 | |

| 2 | Circuit Paul Ricard | 1000 Kilometer 500 Kilometer |

1974–1977 | |

| 2 | Circuit de Dijon-Prenois | 480 Kilometer | 1989–1990 | |

| 2 | Salzburgring | 300 Kilometer 200 Meilen |

1976–1977 | |

| 2 | Riverside International Raceway | 6 Stunden 5 Stunden |

1980–1981 | |

| 2 | Daytona International Speedway | 6 Stunden | 1980–1981 | |

| 2 | Road America | 500 Meilen | 1980–1981 | |

| 2 | Hockenheimring Baden-Württemberg | 1000 Kilometer 6 Stunden |

1977–1985 | |

| 2 | Norisring | 200 Meilen | 1986–1987 | |

| 2 | Sandown Raceway | 1000 Kilometer 360 Kilometer |

1984–1988 | |

| 2 | Circuit de Nevers Magny-Cours | 500 Kilometer 430 Kilometer |

1991–1992 | |

| 1 | Circuito Los Proceres | 1000 Kilometer | 1957 | |

| 1 | Circuito di Pescara | 4 Stunden | 1961 | |

| 1 | AVUS | 330 Kilometer | 1962 | |

| 1 | Rallye | 2500 Kilometer | 1963 | |

| 1 | Autodromo Nazionale Monza | 500 Kilometer | 1964 | |

| 1 | Bergrennen | 14 Kilometer | 1965 | |

| 1 | Nordschleife | 300 Kilometer | 1976 | |

| 1 | Autodromo Vallelunga | 400 Kilometer | 1977 | |

| 1 | Circuito do Estoril | 2,30 Stunden | 1977 | |

| 1 | Autodromo di Santamonica | 6 Stunden | 1978 | |

| 1 | Shah Alam Circuit | 800 Kilometer | 1985 | |

| 1 | Automotodrom Brno | 360 Kilometer | 1988 | |

| 1 | Circuit Gilles-Villeneuve | 480 Kilometer | 1990 | |

| 1 | Autopolis | 430 Kilometer | 1991 |

Rennsiege Hersteller

| Position | Hersteller | Siege |

|---|---|---|

| 1 | 142 | |

| 2 | 80 | |

| 3 | 23 | |

| 4= | 19 | |

| 4= | 19 | |

| 6 | 16 | |

| 7 | 15 | |

| 8 | 13 | |

| 9 | 12 | |

| 10 | 11 | |

| 11 | 8 | |

| 12 | 8 | |

| 13 | 7 | |

| 14= | 4 | |

| 14= | 4 | |

| 14= | 4 | |

| 17= | 3 | |

| 17= | 3 | |

| 17= | 3 | |

| 20= | 2 | |

| 20= | 2 | |

| 20= | 2 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 | |

| 23= | 1 |

Rennsiege Rennteams

Aus den zur Verfügung stehenden Melde- und Ergebnislisten der Weltmeisterschaftsrennen lassen sich die siegreichen Rennteams nicht vollständig erfassen. Davon betroffen sind folgende Rennveranstaltungen: Das 1000-km-Rennen von Buenos Aires 1955, die Coppa Cittá di Enna 1963, das Bergrennen Consuma 1963, das Bergrennen Consuma 1964, die Coppa Cittá di Enna 1965. Über die Jahre erhielten Rennteams abweichende Bezeichnungen. Die Werksmannschaft von Aston Martin war auch unter dem Namen David Brown gemeldet, steht in dieser Tabelle jedoch nur als Aston Martin. Ferrari meldete unter anderem unter Scuderia Ferrari, Ferrari Sefac, Ferrari SpA, SpA Ferrari SEFAC, Ferrari SpA S.E.F.A.C. und Ferrari Automobili. Ähnliches bei Porsche, das über die Jahre das Werksteam unter Porsche KG, Porsche System Engineering, Martini & Rossi Racing, International Martini Racing und Rothmans Porsche an den Start brachte. Die österreichische Porsche Holding führte ein eigenes Team, das hier separat angeführt wird. Osella findet sich unter Scuderia Torino Corse, Enzo Osella und Osella Squadra Corse.

| Position | Hersteller | Siege |

|---|---|---|

| 1 | 72 | |

| 2 | 52 | |

| 3 | 22 | |

| 4 | 21 | |

| 5 | 20 | |

| 6 | 18 | |

| 7 | 15 | |

| 8 | 13 | |

| 9 | 12 | |

| 10 | 11 | |

| 11= | 8 | |

| 11= | 8 | |

| 13= | 7 | |

| 13= | 7 | |

| 15= | 6 | |

| 15= | 6 | |

| 17= | 5 | |

| 17= | 5 | |

| 19= | 4 | |

| 19= | 4 | |

| 19= | 4 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 22= | 3 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 29= | 2 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 | |

| 39= | 1 |

Rennsiege Fahrer

Literatur

- Alain Bienvenu: Endurance. 50 ans d’histoire. Band 1: 1953–1963. Éditions ETAI, Boulogne-Billancourt 2004, ISBN 2-7268-9327-9.

- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.

- Thomas Nehlert: Gruppe C. Die Sportwagenrennen 1982-1992. Petrolpics, Bonn 2011, ISBN 3-940306-14-2.

- Karl Ludvigsen: Ferrari vs. Maserati. Unerbittliche Motorsportrivalen. Heel, Königswinter 2008, ISBN 978-3-86852-051-4.

- Ken Breslauer: Sebring. The official History of America's Great Sports Car Race. David Bull, Cambridge MA 1995, ISBN 0-9649722-0-4.

- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909413-06-3.

- Michael Behrndt, Jörg-Thomas Födisch, Matthias Behrndt: ADAC 1000 km Rennen. HEEL Verlag, Königswinter 2008, ISBN 978-3-89880-903-0.

Weblinks

Einzelnachweise

- Coupe Georges Boillet 1921

- Tourist Trophy 1922

- Der Beginn der Automobil-Weltmeisterschaft 1925–1930 (Memento vom 13. August 2007 im Internet Archive) (englisch)

- Mille Miglia 1940

- Sportwagenrennen Brüssel 1946

- Großer Preis von Belgien 1946, Rennen bis 1,1 Liter Hubraun

- Großer Preis von Belgien, Rennen bis 4,5 Liter Hubraum

- Mille Miglia 1947

- Sportwagenrennen 1952

- Kurze Geschichte der Gruppe C

- Über die Technik der Gruppe-C-Rennwagen

- Aufstieg und Fall der Gruppe C

- Pino Fondi: Targa Florio - 20th Century Epic. Giorgio Nada Editore Vimodrone 2006

- Die Toten des 24-Stunden-Rennens von Le Mans bei Motorsport Memorial

- Ed Heuvink: Jo Siffert, 1936–1971. (Die Schweizer Rennfahrer-Legende). McKlein Publishing, Köln 2010

- 300-km-Rennen von Paul Ricard 1970

- Sportwagen-Europameisterschaft 1970 – 1983

- Euro-2-Liter-Rennen von Hockenheim 1975

- Von der BPR Global GT Series zur FIA-GT-Meisterschaft

- 4-Stunden-Rennen von Paul Ricard 1994