Pfuel

Die Pfuel (auch Pfuhl oder Phull) sind ein Uradelsgeschlecht der Mark Brandenburg, das vor allem auf dem Barnim und im Kreis Lebus ansässig war, deren Grenzgebiet als Pfuelenland bezeichnet wird.

Eine bis heute bestehende Linie des Geschlechts führt den Namen Grafen Bruges-von Pfuel.

Herkunft des Namens 'Pfuel'

Die Pfuel schrieben sich laut Albert Georg Schwartz in den frühesten Zeiten de Palude (lat.: vom Sumpf). Der Familienname Pfuel (Pfuhl, Phull) deutet daher auf einen alten Herkunftsnamen, der in verschiedener Schreibweise auf die ursprüngliche Herkunft des Geschlechts, bzw. derer Güter, in der Nähe eines Pfuhls (Tümpel, Sumpf) oder sumpfigem Gebiets, weist.[1][2] Die Schreibweise wechselte auch zwischen Pul, Pula, Pule, Pfule, Puel, Phuel und Phul. (In hochdeutschen Schriften: Pfuel, Pfuhl, Pfull, Phull, Pull; in niederdeutschen Schriften: Pfoel, Phoel, Pool, Poele, Pole, Poll).[3]

Geschichte

Ursprung

Die von Pfuel gehören zum Uradel der Mark Brandenburg, in welche sie laut Andreas Angelus im Jahre 926, mit der Unterwerfung der Wenden kamen.[2][4][5][6] Laut Bernhard Latomus kamen die Pfuel zusammen mit König Heinrich I. während der ersten Phase der deutschen Ostexpansion (Ostsiedlung) nach Brandenburg und nahmen 928/929 an den Feldzügen gegen die Slawen teil:[7]

„Die Pfuͤle oder Poͤle haben für 700 Jahren Kaͤyser Heinrichen des Namens dem Ersten, dem Vogler genandt, in der Marck Brandenburg die Wenden oder Schlaven vertrieben, unnd ihr Land einehmen helffen.“

Um 1150 haben sich die Pfuel auch in Mecklenburg nahe Wismar (wahrscheinlich auf Poel) niedergelassen. Im Jahre 1229 wird ein Berent, 1247 ein Abben von Pfuͤle Johann I. von Mecklenburg „rühmlich eingeführet“, und anno 1260, ein Hildbrandt von Pfuel, kurz nach der Stadtgründung, als erster namentlich bekannter Bürgermeister von Wismar genannt.[7]

Ursprünglich kommt das uradelige Geschlecht wahrscheinlich aus dem Schwabengau, im heutigen Sachsen-Anhalt, wo sie südlich von Bernburg eine Burg als Lehen gehabt zu haben scheinen und als getreue Mannen im Gefolge der frühen Askanier genannt werden. Zwischen den Dörfern Gröna und Kustrena liegt der Pfuhlsche Busch, der von den von Pfuhle seinen Namen erhalten haben soll.[8] An dem Ufer der Saale finden sich noch heute die Trümmer der 1372 letztmals erwähnten und seitdem wüstwerdenden alten Burg, welche dem Volksmund nach auch als Raubburg überliefert wurde.[9][10] In Siegmar von Schultze-Galléras Die Sagen der Stadt Halle und des Saalkreises handeln drei der gesammelten Sagen von dem Geschlecht derer von Pfuhl: Der Herr von Pfuhle und die spukende Nonne von Sankt Blasien, Die Zerstörung der Raubburg Pfuhl und Der Ritter von Pfuhl am Bläsersee.

Im Jahr 1215 erscheinen die Pfuel noch in Anhalt, mit Heinrich von Pfuel in einer Urkunde des Klosters Helfta. Eine Verwandtschaft mit dem im 13. Jahrhundert im Codex diplomaticus Anhaltinus genannten Strucz von Pfuhl ist wahrscheinlich, jedoch nicht nachweisbar. Der Historiker Johann Conrad Knauth schreibt in seiner Misniae illustrandae prodromus (1692), dass sich die Pfuel auch in Sachsen in der Markgrafschaft Meißen, die im Zuge der Deutschen Ostsiedlung entstand, auf dem Hause Mildenstein unter Eilenburg ausgebreitet, und mag aus dieser Branche herstammen.[2][4][11] Laut Allgemeiner Encyclopädie der Wissenschaften und Künste waren Burg Mildenstein und Burg Eilenburg eine Zeit lang im Besitz der Pfuel.[12]

Ab dem Jahr 1267 kommt der Name „Pfuel“ regelmäßig in märkischen Urkunden vor. Mit Henricus de Stagno (lat.: Heinrich vom See), 1267, als Zeuge in einer Urkunde der Markgrafen von Brandenburg,[13] mit Conradus de Stagno 1283 als Bürger der Stadt Prenzlau und dann urkundlich in den Jahren 1288 bis 1306 mit Henricus de Pula bzw. Ritter Heino de Pule als markgräflich brandenburgischem Vogt.[14]

Es finden sich zahlreiche Pfuel im Gefolge der märkischen Landesfürsten (so wird der Ritter Henne de Pul am 12. Januar 1337, dem Tag, an dem Wriezen das Stadtrecht verliehen wurde, im Gefolge des Markgrafen Ludwig des Bayern genannt), aber auch häufig als Gelehrte und in der Verwaltung. 1315 ist Wilhelm de Pole als Ratsherr in Bernau, dann 1343, in einem Streit zwischen den Städten Seelow und Wriezen, Henne wan den Pule als Dengesmann Advocatus verzeichnet.[15]

Die sicheren Stammreihen der drei Familienstämme beginnen mit den Brüdern Heine, urkundlich 1429–1460, Bertram, urkundlich 1440–1477 und Werner Pule, urkundlich 1441–1482.

„Die Pfuels kamen so früh in die Mark, dass sie schon im Jahre 1603 in einer Leichenpredigt, die beim Hinscheiden eines der Ihrigen gehalten wurde, nicht nur als ein fürtreffliches; sondern auch ein uraltes Geschlecht genannt werden konnten, ein Geschlecht, aus welchem equestris et literati ordinis viri, tapfere Kriegsschilde und wohlgelehrte, verständige und versuchte Männer, hervorgegangen seien.“

Ausbreitung und Besitzungen

Die Pfuel gehörten schon im 13. Jahrhundert zum höheren Adel, dem sogenannten Schlossgesessenen Adel, der Mark Brandenburg.[16] Im 14. Jahrhundert verzeichnet das Landbuch Karls IV. (1375) bereits einen umfangreichen grundherrschaftlichen Besitz der Familie Pfuel auf dem Barnim, in dessen Mittelpunkt Otto von Pfuel (1375–1420) steht. Sie gehörten zu den Familien mit den größten Besitzungen und Einkünften Brandenburgs.[17] Zeitweise besaßen sie die größten Besitzungen und Einkünfte des Oberbarnim und der Märkischen Schweiz, deren Ausgang vermutlich Strausberg gewesen ist. Urkundlich belegt befindet sich ab 1367 eine Pacht in Dannenberg (Falkenberg), ab 1375 Teile von Werftpfuhl, das Rittergut Möglin und das ganze Dorf Altranft in ihrem Besitz. Das Herrenhaus Altranft wurde ursprünglich 1375 durch die Pfuel errichtet und blieb bis 1664 in ihrem Besitz. Biesdorf (Wriezen) war von 1375 bis 1634 im Besitz derer von Pfuel. Bis 1413 kamen auch Frankenfelde, Bliesdorf, Diedersdorf, Reichenow, Wollenberg (Höhenland), Schönfeld (Barnim), Reichenberg, Hasenholz und Biesow (Prötzel) zum Teil oder ganz in den Besitz der Familie; 1445 Wriezen, ab 1450 Grünthal und Leuenberg (Höhenland). Schulzendorf, in welchem die Pfuel das Schloss errichten ließen, war von 1450 bis 1837 in dem Besitz der Pfuel. 1430 kam Gielsdorf (Altlandsberg) für fast 500 Jahre in den Besitz der Familie.[18][19] Bis 1500 folgen noch die ganzen Dörfer oder Besitzungen in Müncheberg, Tempelfelde, Torgelow (Falkenberg), Tiefensee (Werneuchen), Steinbeck (Höhenland), Dall, Quappendorf, Ruhlsdorf (Strausberg), Garzau und Garzin sowie ab 1536 Wilkendorf, das bis 1905 in Familienbesitz blieb.[18][19][20] Im Jahre 1472 werden Werner und Bertram von Pfuel mit dem gesamten Dorf Biesdorf belehnt.[21] Urkundlich belegt ist ebenfalls um 1480 ein Pfuel'sches Rittergut in Quilitz, das 1815 in Neu-Hardenberg umbenannt wurde.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren im heutigen Landkreis Märkisch-Oderland noch drei Rittergüter im Besitz derer von Pfuel: Wilkendorf (1250 ha) und Gielsdorf (1350 ha) welche 1905 verkauft wurden sowie Jahnsfelde, bei Müncheberg, welches ab 1449 fast ein halbes Jahrtausend in Pfuel'schem Besitz war, bis Curt-Christoph von Pfuel (1907–2000), der letzte Fideikommiss-Herr auf Jahnsfelde und Besitzer des Schlosses sowie des 1061 Hektar großen Ritterguts, 1946 im Zuge der Bodenreform entschädigungslos enteignet und die Familie Pfuel vertrieben wurde.[22][23] Jahnsfelde gilt als Stammschloss der Familie. Im Band Oderland seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg zählt Theodor Fontane 23 Orte als ehemals im Besitz der Familie auf, wobei er sich nur auf das eigentliche Pfuelenland bezieht.

Schloss Jahnsfelde (1449–1946 im Besitz)

Schloss Jahnsfelde (1449–1946 im Besitz) Kirche Jahnsfelde, Grablege derer von Pfuel

Kirche Jahnsfelde, Grablege derer von Pfuel Schloss Schulzendorf (1450 bis 1837)

Schloss Schulzendorf (1450 bis 1837) Schloss Friedersdorf (1480 bis 1655)

Schloss Friedersdorf (1480 bis 1655) Schloss Wilkendorf (1536–1905)

Schloss Wilkendorf (1536–1905) Kirche Wilkendorf, Grablege derer von Pfuel

Kirche Wilkendorf, Grablege derer von Pfuel Uhrenturm des ehemaligen Pfuel'schen Gutshofes in Gielsdorf (1430–1924)

Uhrenturm des ehemaligen Pfuel'schen Gutshofes in Gielsdorf (1430–1924) Kirche Gielsdorf mit Pfuel'scher Gruft

Kirche Gielsdorf mit Pfuel'scher Gruft

Die Pfuel weiteten ihren Besitz erheblich aus und kamen im Lauf der Jahrhunderte an zahlreiche weitere Besitztümer in der Mark Brandenburg. In Pfuel'schem Besitz befanden sich zeitweise u. a. die brandenburgischen Güter Baumgarten, Dolgelin, Kruge, Diepensee, Eichenbrandt, Jakobshagen (Boitzenburger Land), Prötzel, Eggersdorf, Dahmsdorf (Müncheberg), Obersdorf (Müncheberg), Möschen, Gandow, Gosda, Klinge, Tranitz, Nackel, Beerfelde, Dietersdorf (Treuenbrietzen), Dobberkow (Jüterbog), Friedersdorf, Fredersdorf, Borgsdorf, Schönfelde, Oderberg, Hasenfelde, Kienitz, Hackenow, Hassenmühle (Gielsdorf), Emilienhof, Parmen, Pinnow (Uckermark), Eichendorfer Mühle, Batzlow, Langerwisch, Platzfelde, Rangsdorf, Sommerfeld (Oberbarnim), Strado (Calau), Stremmen, Groß und Klein Lübbichow, Schönfeld, Radlow, Plagow, Schenkenberg (Uckermark), Pritzhagen, Dochow (Prenzlau), Lapenow, Möstchen, Münchehofe, Hartmannsdorf (Lübben), Malz, Sieversdorf, Tornow (Oberbarnim), Tramnitz, Trebus, Trebnitz, Trechwitz, Tucheband, Waltersdorf, Wüstermarke, Wölsickendorf, Vichel, Voigtsdorf (Königsberg), Wilmersdorf, Wulkow (Lebus), Zeesen, Ziethen und Münchehofe. 1614 kaufte Ludwig von Pfuel (1585–1625) Hohenfinow und Tornow für 28.000 Taler. In Buckow, welches von 1375 an zu verschiedenen Teilen in dem Besitz derer von Pfuel war, ließ General Georg Adam von Pfuhl 1663 Schloß Buckow errichten. 1688 ging das Schloss an seinen Schwiegersohn, Feldmarschall Heino Heinrich von Flemming über.[24]

Viele der ehemaligen Besitztümer der Familie Pfuel befanden sich, so wie Biesdorf, Heiligensee, Hermsdorf, Mahlsdorf, Schmöckwitz, Rudow, und Lankwitz im heutigen Stadtgebiet von Berlin. 1474 verlieh Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg den Pfuel das Berliner Burglehen über seine ehemalige Residenz, das Hohe Haus, in der Klosterstraße, mit der Verpflichtung den Kurfürsten bei Gefahr zu verteidigen und bei seiner Abwesenheit das neu erbaute Stadtschloss zu verwalten.[25][26] Im Jahr 1609 erwarb Albrecht von Pfuel das Dorf Marzahn, 1655 Georg Adam von Pfuhl für 3.300 Taler das Gut Dahlem. Von einem Struzze von Pfuele soll Strausberg, heute ein Vorort des östlichen Berlins, seinen Namen bekommen haben.

Im heutigen Sachsen-Anhalt kam im 15. Jahrhundert Schloss Jerichow in den Besitz der Pfuel. 1654 kaufte Adam von Pfuel, seit 1641 Herr auf Helfta, den Ort Polleben, der bis 1803 im Besitz der Familie blieb. Durch Heirat gelangte 1641 das Kloster Helfta in den Besitz Georg Adam von Pfuhls. 1664 kamen Eisleben und Wimmelburg in den Besitz der Pfuel, 1680 Nedlitz. Die Klosteranlage Wimmelburg, in welcher die Pfuel Anfang des 18. Jahrhunderts das unmittelbar an die Kirche anschließende Herrenhaus errichten ließen, war von 1664–1798 im Besitz der Pfuel, bis diese das Amt Oberamt Eisleben mit Wimmelburg an den kursächsischen Staat verkauften.[27] Von 1663 bis 1745 war Groß Salze in Pfuel'schem Besitz. Im 17. Jahrhundert kamen außerdem die Rittergüter Seeben und Muldenstein sowie Bischofrode, Großörner, und 1693 Bischofsstedt in den Besitz der Familie.[28][29] Von 1693 bis 1724 das Rittergut Randau,[30] von 1735 bis 1803 Osterholz,[18] von 1746 bis 1780 das Rittergut Zerben. In Sachsen kam im 15. Jahrhundert Bärenwald in den Besitz der Pfuel, in Thüringen war um 1510 das Rittergut Artern in ihrem Besitz.[31]

In Mecklenburg ließen sich die Pfuel laut Bernhard Latomus im 12. Jahrhundert nahe Wismar nieder, im 13. Jahrhundert folgten Rittergüter in Groß Schönfeld, Schönfeld, Hohenfelde, und weitere Pfuel'sche Lehen im Stargardner Land, welche bis Anfang des 16. Jahrhunderts in ihrem Besitz blieben.[7] In Vorpommern kam 1666 Maltzendorf (Franzburg), in den 1660er Jahren das Rittergut Nehringen, mit den Gutshöfen Dorow, Veskow (Fäsekow), Deyelsdorf, Wiecke (Übelwieck, jetzt eine Wüstung bei Kamper), Glevitz, und Langenfeld sowie Besitzungen in Janickendorf (Jahnkow), Borstdorff (Bauersdorf, heute Keffenbrink), Baßendorff und Medrow in den Besitz der Pfuel.[32] Von 1709 bis 1732 Gut Pütnitz, und von 1732 bis 1824 Gut Pantlitz.

In Hinterpommern kamen 1610 Gut Rosenfelde sowie von 1701 bis 1750 Zuchen, 1827 Gut Schwerin, Gut Kreutz, und 1838 Elmershagen in Pfuel'schen Besitz.

In der preußischen Provinz Ostpreußen 1776 Wohnsdorf, 1780 Wöterkeim sowie Groß Mauer, Deguhnen, Muhlack, Pöhlen (Kreis Friedland), Rückgarben, und Söllen.[33]

In Württemberg war von 1787 bis 1918 Obermönsheim im Besitz derer von Phull, allerdings gingen alle staatlichen Rechte im Verlauf des späteren 19. Jahrhunderts an das Königreich Württemberg über.[34] Auch in Lippe, sowie Osteuropa, Österreich, Dänemark und Schweden wurden Vertreter der Familie ansässig.[2]

In Bayern war das Rittergut Mollberg, südlich von Höchstädt an der Donau in dem Besitz der Familie, bis Johann Wilhelm von Phull (1739–1793) dieses verkaufte und 1764 in die heutigen Vereinigten Staaten von Amerika auswanderte, als Offizier unter George Washington diente, und am Mississippi, in der Nähe von Baton Rouge in Louisiana, die Bel Air Plantation erwarb.[35] Mit seinem Sohn Henry von Phul, ließ sich die Familie 1811 in St. Louis, Missouri nieder, in dessen früher Stadtgeschichte sie wirkte, woran noch heute die Von Phul Street erinnert.[36]

Das Geschlecht blüht heute noch in Süddeutschland. Vertreter der uradligen Familie wohnen heute unter anderem in München, auf Schloss Tüßling (1991 geerbt) und Gut Mamhofen bei Starnberg.[37]

Kloster Helfta (1641 bis 1712)

Kloster Helfta (1641 bis 1712) Herrenhaus Möstchen (1650 bis 1693)

Herrenhaus Möstchen (1650 bis 1693)_1129-1009-(120).jpg.webp) Herrenhaus Dahlem (1655 bis 1672)

Herrenhaus Dahlem (1655 bis 1672) Kloster Wimmelburg mit Herrenhaus (1664 bis 1798)

Kloster Wimmelburg mit Herrenhaus (1664 bis 1798) Klosterkirche Wimmelburg

Klosterkirche Wimmelburg Rittergut Muldenstein (1668 bis 1822)

Rittergut Muldenstein (1668 bis 1822) Gut Waltersdorf

Gut Waltersdorf

(1739 bis im 19. Jh.)%252C_Schloss_der_Freiherren_von_Gaisberg%252C_Freiherr_Eduard_von_Phull-Rieppur_starb_auf_Schloss_Oberm%C3%B6nsheim_im_Januar_1918_-_panoramio.jpg.webp) Schloss Obermönsheim (1787 bis 1918)

Schloss Obermönsheim (1787 bis 1918) Schloss Tüßling, Bayern (seit 1991)

Schloss Tüßling, Bayern (seit 1991) Gut Mamhofen (Starnberg) mit Kirche St. Jakob und Philipp, Bayern

Gut Mamhofen (Starnberg) mit Kirche St. Jakob und Philipp, Bayern

Wirken der Pfuel

Bei den von Pfuel handelt es sich um eines der ältesten und ehrwürdigsten Geschlechter der brandenburgisch-preußischen Geschichte, und ihr Ansehen war so bedeutend, dass sie noch am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, also fast hundert Jahre später als die Quitzows, und trotz des Landfriedens von 1495 sowie einer 1499 über Friedrich von Pfuel verhängten Reichsacht, eine die Rechtsvorstellungen der Zeit beachtende, zehnjährige Fehde (1497 bis 1507) mit den Mecklenburger Herzögen führen konnten.[38][39][40]

Der Feudalzeit entsprechend waren die Pfuel vornehmlich hohe Offiziere der brandenburgischen Kurfürsten und der preußischen Könige. Fünfundzwanzig von ihnen dienten als Generäle. Der Dreißigjährige Krieg fand 21 Pfuel unter den Offizieren der brandenburgischen und schwedischen Armeen, unter dem Großen Kurfürsten dienten 26, fünfundzwanzig unter Friedrich II. Acht kämpften in den Befreiungskriegen von 1812 bis 1815, und auch noch im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 sowie im Ersten Weltkrieg waren die Pfuel vertreten. Mindestens neunzehn ließen in diversen Schlachten ihr Leben. Die Pfuel stellen nach den Kleist, mit sechzehn erworbenen Pour le Mérite Militärorden – die höchste Tapferkeitsauszeichnung, die im Königreich Preußen vergeben werden konnte – das Geschlecht mit den meisten dieser Auszeichnungen.[41]

Aber ebenso waren die Pfuel in hohen Staatsstellungen oder als Geistliche anzutreffen. Vögte, Kurfürstliche Räte, Minister, Gouverneure sowie Politiker und Staatsmänner sind dem Pfuel’schen Geschlecht entsprungen. Allein 34 von ihnen studierten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an der Universität Frankfurt (Oder). Den Doktor der Rechte zu erwerben war Familientradition.

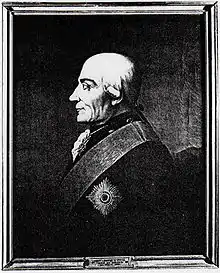

Der wohl Bekannteste unter ihnen dürfte der 1779 geborene Ernst von Pfuel gewesen sein, enger Jugendfreund von Heinrich von Kleist und guter Bekannter von Bettina von Arnim und Achim von Arnim und Karl August und Rahel Varnhagen. Auch Körner, Scharnhorst, Gneisenau und der Freiherr vom Stein gehörten zum Freundeskreis Ernst von Pfuels, der als junger Offizier in der Schlacht bei Jena und Auerstedt gegen Napoleon kämpfte, später in russische Dienste trat und dort zum Chef des Generalstabes des Generals Friedrich Karl von Tettenborn avancierte, den preußischen Angriff bei Waterloo plante und schließlich Stadtkommandant von Köln und von Paris, preußischer Gouverneur des Schweizer Kantons Neuenburg, Gouverneur von Berlin, sowie Mitglied der Preußischen Nationalversammlung von 1848 wurde. In seinem späteren Leben wurde Pfuel das Amt des preußischen Ministerpräsidenten und Kriegsministers übergeben. In seinem bewegten Leben lernte er sowohl den „Dichterfürsten“ Johann Wolfgang von Goethe als auch den Philosophen Karl Marx kennen.

Adelserhebungen

Hauptlinie (Stamm): Brandenburgischer Uradel (926), seit dem 13. Jahrhundert Schlossgesessen; vormals Reichsfreiherrlich.[42]

Schwedische Linie: Schwedische Adelsnaturalisation am 3. Mai 1686 und Introduktion bei der Adelsklasse der schwedischen Ritterschaft für den königlich schwedischen Oberstleutnant Jakob von Pfuel (1621–1704).

Westfälische Linie: Königlich westphälisches Baronat am 31. August 1813 für den königlich westphälischen Oberst und Kommandeur der Artillerie NN. von Pfuel.

Württembergische Linie: Königlich württembergischer Freiherrnstand am 17. Dezember 1828 für den königlich württembergischen General der Infanterie Friedrich von Phull bzw. am 19. Februar 1834 in Stuttgart für seine Brüder Ernst von Phull, königlich württembergischer Staatsminister, verheiratet mit Friederike von Rieppur; August von Phull, königlich württembergischer Kammerherr und Oberschlosshauptmann zu Göppingen; sowie Bewilligung der Führung des Freiherrnprädikats für alle Mitglieder dieser Familie.[43] Immatrikulation bei der Freiherrnklasse des ritterschaftlichen Adels im Königreich Württemberg als Freiherr von Phull-Rieppur am 26. Januar 1837 für Eduard von Phull, Gutsherr auf Obermönsheim (Oberamt Leonberg). – Österreichische Prävalierung des Freiherrnstandes als eines ausländischen durch Ministerialreskript vom 3. Februar 1879 in Wien für den Unternehmer August von Phull, Teilhaber der Chemikalienfabrik Hochstetter & Schickardt in Brünn.

Der Name Graf Bruges-von Pfuel

Seit Curt-Christoph von Pfuel (1907–2000) führt das Geschlecht den Namen Graf Bruges-von Pfuel, nachdem Curt-Christoph von Pfuel diesen Namen seit 1943 als Adoptivsohn der Apollonia Gräfin von Bruges († 9. Mai 1944)[44] annahm. Die direkte Linie der Grafen von Bruges de Montgomery ist mit Apollonia Gräfin von Bruges erloschen. Die später vor allem in Preußen bekannte Familie war seit dem 18. Jahrhundert dort ansässig, kam aber erstmals mit Thomas de Bruges und dessen Sohn Henry de Bruges (auch: Brugge, Bridges, Brydges) bereits 1510 aus der englischen Provinz Gloucestershire und siedelte sich dann in der französischen Dauphiné an. Thomas de Bruges war der Sohn des Thomas Brugge, de jure 5th Baron Chandos (1427–1493),[45] der späteren Dukes of Chandos. Die Ahnenreihe der Grafen von Bruges de Montgomery beginnt ursprünglich mit dem aus der Normandie stammenden Vicomte Roger I. de Montgommery († vor 1048), dessen Enkelsohn Roger de Montgomerie im Jahre 1066 an der Eroberung Englands teilnahm und 1067 zum ersten Earl of Shrewsbury und Earl of Arundel ernannt wurde. In Frankreich wurde der Grafenstand des Geschlechts am 14. Juli 1767 und am 12. Dezember 1770 nach dem Recht der Primogenitur anerkannt. Dieser wurde durch die preußische Regierung bei der Einwanderung nach Preußen nicht beanstandet.[46][47][48]

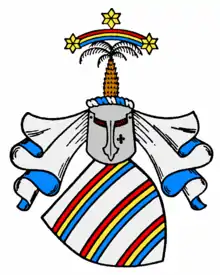

Wappen

Das Stammwappen zeigt in Silber (auch oft in Blau) drei rot-gold-blaue Regenbögen übereinander. Auf dem Helm mit blau-silbernen Decken steht ein von dem Regenbogen überhöhter natürlicher Palmbaum (aus einem Spickel mit Hahnenfederbusch entstanden), begleitet von drei (1:2) goldenen Sternen.

Der Wappenspruch bzw. die Devise lautet „Muth und Hoffnung“.

Wappen derer von Pfuel in silber

Wappen derer von Pfuel in silber Wappen derer von Pfuel in blau

Wappen derer von Pfuel in blau Freiherrliches Wappen derer von Pfuel

Freiherrliches Wappen derer von Pfuel Wappen der schwedischen Linie derer von Pfuel, 1760 erloschen

Wappen der schwedischen Linie derer von Pfuel, 1760 erloschen Wappen der Freiherren von Phull-Rieppur, 1918 erloschen

Wappen der Freiherren von Phull-Rieppur, 1918 erloschen

Wappen derer von Pfuel aus dem Wappenbuch des St. Galler Abtes Ulrich Rösch aus dem Jahre 1488

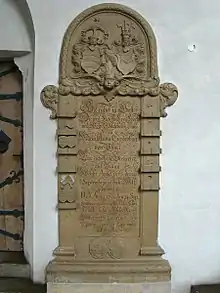

Wappen derer von Pfuel aus dem Wappenbuch des St. Galler Abtes Ulrich Rösch aus dem Jahre 1488 Wappen derer von Pfuel auf dem Sandsteinepitaph von 1593 in Jahnsfelde

Wappen derer von Pfuel auf dem Sandsteinepitaph von 1593 in Jahnsfelde.jpg.webp) Wappen derer von Pfuel von 1593, im Chorgestühl St. Peter und Paul (Brandenburg an der Havel)

Wappen derer von Pfuel von 1593, im Chorgestühl St. Peter und Paul (Brandenburg an der Havel) Epitaph von 1673, Oberstleutnant Arndt Friedrich von Pfuel (1603–1673), Patronatskirche Schulzendorf

Epitaph von 1673, Oberstleutnant Arndt Friedrich von Pfuel (1603–1673), Patronatskirche Schulzendorf Wappen derer von Pfuel über der Einfahrt des Herrenhaus Wimmelburg, von ca. 1700

Wappen derer von Pfuel über der Einfahrt des Herrenhaus Wimmelburg, von ca. 1700

Wappen der Grafen von Bruges de Montgomery:

Der goldgerandete Wappenschild zeigt in Silber ein schwarzes Andreaskreuz, das in der Mitte mit einem goldenen Leopardenkopf belegt ist. Kleinod: Wachsender bärtiger Mannesrumpf, dessen silberner Rock mit einem von fünf (2, 3) schwarzen Muscheln begleiteten schwarzen Pfahl belegt ist; auf dem Haupt einen links abhängenden schwarz aufgeschlagenen Heldenhut.[49]

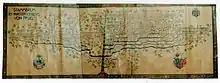

Stammliste der Pfuel

Im Folgenden wird der Mannesstamm des heute noch blühenden Stammes des uradeligen Geschlechts von Pfuel dargestellt.[50][51]

- Henricus de Puele, ca. 1215

- Heino de Puele (1282–1307)

- Heino von Pule (1306–1349)

- Strassen von Pfuel († 1375)

- Otto von Pfuel (1375–1420)

- Bertram von Pfuel (* um 1405–1410; † 1482), 1440 bis 1477 urkundlich

- Friedrich von Pfuel (1460–1527)

- Bertram von Pfuel (1510/15–1574), 1531 bis 1574 urkundlich

- Friedrich von Pfuel (1545–1594), 1577 bis 1587 urkundlich

- Bertram von Pfuel (1577–1639), 1597 bis 1638 urkundlich

- Friedrich Heino von Pfuel (1620–1661)

- Christian Friedrich von Pfuel (1653–1702), bei Kaiserswerth gefallen

- Hempo Ludwig von Pfuel (1690–1770)

- Ludwig von Pfuel (1718–1789)

- Friedrich Heinrich Ludwig von Pfuel (1781–1846)

- Alexander Friedrich von Pfuel (1825–1898)

- Heino Friedrich von Pfuel (1871–1916), tödlich verwundet[52]

- Curt Christoph Graf Bruges-von Pfuel (1907–2000)

- Christian Friedrich Graf Bruges-von Pfuel, (* 1942)

- Frederic Alexander Graf Bruges-von Pfuel, (* 1978)

Bekannte Familienmitglieder

_-_2683_-_Kunsthistorisches_Museum.jpg.webp)

- Adam I. von Pfuel (1562–1626), kämpfte als Offizier in Frankreich und den Niederlanden und „erwarb sich den Ruhm eines wohlverdienten Kriegs-Mannes“,[54] Erbherr auf Jahnsfelde, Wilkendorf und Vichel; verheiratet mit Barbara von Burgsdorff (1569–1622), Vater des Kurt Bertram (1590–1649), Adam (1604–1659), der Anna Katharine (1611–1657) sowie der Catharina Elisabeth (1598–1636) welche mit Johan Banér (1596–1641) verheiratet war; Sohn des Bertram von Pfuel (1510/15–1574/77), Herr auf Vichel, Gielsdorf, Wilkendorf, Jahnsfelde, und der Ursula von Hake (1544–1595)

- Adam von Pfuel (1604–1659), schwedischer General, später Geheimer Kriegsrat und General-Kriegskommissar in dänischem Dienst

- Adam Dietrich von Pfuhl, kurfürstlich brandenburgischer Oberst, Domherr bis 1671, Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft

- Adam Friedrich von Pfuel (1643; † um 1707), kurfürstlich brandenburgischer Oberst, Besitzer der Saline Kötzschau, Alchemist; Sohn des Adam

- Adam Heinrich Christoph (1683–1755), herzoglich sachsen-gothaischer Oberst sowie Dienst am Hofe des Herzogs, Erbherr auf Polleben und Stedern; sein Grabmal befindet sich in der Klosterkirche Doberlug

- Adam Wilhelm von Pfuel (1669–1737), Oberst, Herr auf Gut Pütnitz und Gut Pantlitz; Vater der Hedevig Ulrikke von Pfuel (1715–1790); Sohn des Jacob von Pfuel (1621–1704)

- Alexander von Pfuel (1825–1898), preußischer Leutnant und Ritterschaftsdirektor, Rechtsritter des Johanniterordens, Herr auf Jahnsfelde; verheiratet mit Gräfin Anna von Brühl (1835–1918); Sohn des Generalleutnants Friedrich Heinrich Ludwig von Pfuel sowie Vater des Dragoner Rittmeisters Heino Friedrich (1871–1916), Herr auf Jahnsfelde, Rechtsritter des Johanniterordens, im Ersten Weltkrieg (1916) tödlich verwundet; Alexander von Pfuel wurde 1870 von Oscar Begas porträtiert

- Alexandra von Pfuel (* 1941), Frau des Politikers (FDP) und Fabrikanten Wolfgang Hoesch (1941–2011), Urenkel des Viktor Hoesch, Mitbegründers der Hoesch AG; Mutter des Filmproduzenten Leopold Hoesch; Tochter des Curt-Christoph von Pfuel sowie Enkeltochter des Generals der Panzertruppe Leo Geyr von Schweppenburg

- Anna Augusta Elisabeth von Pfuel († 12. Dezember 1744), Mutter des preußischen Staatsmanns Ernst Wilhelm von Schlabrendorf und des Generalmajors Gustav Albrecht von Schlabrendorf

- Anna-Elisabeth von Pfuel (1909–2005), Frau des Julius Freiherr von dem Bussche-Haddenhausen, Schwester des Curt-Christoph von Pfuel (1907–2000), Tante des Claus von Amsberg, Prinzgemahl der niederländischen Königin Beatrix sowie Großtante des niederländischen Königs Willem-Alexander

- Anna Emilie Henriette Mathilde von Pfuel (1835–1918), geb. Gräfin von Brühl, Frau des Alexander Friedrich von Pfuel (1825–1898), Tochter des preußischen Generalintendanten der Schauspiele und der Museen Karl Graf von Brühl und der Gräfin Jenny von Pourtalis (1795–1884), Enkelin des Hanns Moritz von Brühl und der Christina von Brühl; der kurfürstlich-sächsische und königlich-polnische Premierminister Heinrich Reichsgraf von Brühl war ihr Urgroßvater. Anna von Pfuel wurde 1865 von Eduard Magnus porträtiert

- Anna Katharine von Pfuel (1611–1657), Tochter des Adam I. (1562–1626) und der Barbara von Burgsdorff (1569–1622); Mutter des preußischen Kanzlers Georg Friedrich von Creytzen; Urgroßmutter der Katharina Dorothea Finck von Finckenstein (1700–1728), Ahnherrin kaiserlicher und königlicher Familien Europas; Altgroßmutter des Herzogs Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Vater des dänischen Königs Christian IX.

- Anna Maria von Phul (1786–1823), amerikanische Künstlerin, die Aquarell verwendete, um lokale kreolische Kultur, einschließlich Architektur, Kleidung, Frisuren und andere Aspekte des täglichen Lebens zu veranschaulichen; Tochter des Johann Wilhelm von Phull (Phul) (1739–1793), Schwester des Henry von Phul

- Arndt Friedrich von Pfuel (1603–1673), preußischer Oberstleutnant, Herr auf Schulzendorf und Schmöckwitz

- August von Pfuhl (1794–1874), preußischer Generalmajor; Vater des Generalleutnants Emil von Pfuhl

- August von Phull (* 1769), königlich württembergischer Kammerherr und Oberschlosshauptmann zu Göppingen; Sohn des Generalfeldzeugmeisters Friedrich August Heinrich Leberecht von Pfuhl (1735–1818)

- August Christoph Adolf von Pfuhl (* 1768), Kämmerer und königlicher Oberforstmeister bei Trier; Sohn des Generals Ernst Ludwig von Pfuhl

- Barbara von Pfuel († 1637), Mutter des großen Türckenbesiegers Generalfeldmarschall Heino Heinrich von Flemming, der mit Dorothea Elisabeth von Pfuhl, einer Tochter des Georg Adam von Pfuhl verheiratet war; Großmutter des Adam Friedrich und Johann Georg von Flemming

- Barbara Margaretha von Pfuel (1649–1695), Frau des Friedrich Casimir zu Eltz und nach dessen frühem Tod, zuständig für die Erziehung des gemeinsamen Sohnes Philipp Adam zu Eltz, Geheimer Rat, Großvogt von Celle sowie Hofmeister, Erzieher und Lordsiegelbewahrer des Georg II. (Großbritannien); Großmutter des Domherren zu Magdeburg Philipp Adam und des Staatsmanns Friedrich August von Hardenberg; Tochter des Adam von Pfuel

- Carl Christoph August von Pfuel (1720–1797), Landrat des Landkreises Oberbarnim von 1771–1797; vorher Hauptmann eines Dragoner-Regiments und Vertrauter des Friedrich II., nahm an den Feldzügen des Ersten und Zweiten Schlesischen Kriegs, sowie des Siebenjährigen Kriegs teil

- Carl Ludwig von Pfuel (1725–1803), preußischer Generalmajor

- Carl Ludwig Wilhelm August von Phull (1723–1793), kurfürstlich württembergischer General und schwäbischer Kreiskommandant; Vater des Generalleutnants Karl Ludwig von Phull

- Catharina Elisabeth von Pfuel (1598–1636), Hofdame der Maria Eleonora von Schweden; Frau des Johan Banér (1596–1641), schwedischer Feldmarschall und Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen im Heiligen Römischen Reich im Dreißigjährigen Krieg (siehe Friedrich Schiller: Wallensteins Tod), Schwester des Adam von Pfuel (1604–1659)

- Christian Friedrich von Pfuel (1653–1702), preußischer Oberst, Erbherr auf Gielsdorf, Wilkendorf und Jahnsfelde

- Christian-Friedrich von Pfuel (1717–1758), preußischer Hauptmann, unter Friedrich II. am 25. August 1758 in der Schlacht von Zorndorf gefallen

- Christian Ludwig von Pfuel (1696–1756), preußischer Generalmajor der Infanterie

- Christoph Ludwig von Pfuhl (1770–1813), preußischer Major, Ritter des Ordens Pour le Mérite (1794), Kommandeur des Füsilierbataillons des 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments (Nr. 7), in der Schlacht bei Großgörschen tödlich verwundet; Sohn des Generals Ernst Ludwig von Pfuhl

- Conrad Christoph von Pfuhl († 1739), hochfürstlich Hessen-kasselscher Geheimer Kriegsrat und Abgeordneter in Frankfurt am Main, ab 1733 königlich schwedischer Geheimer Rat; heiratete 1704 Christiane Louise von Mentzingen († 1729)

- Curt von Pfuel (1849–1936), Dr. jur. preußischer General der Kavallerie, Militärattaché in Madrid, persönlicher Adjutant des Prinzen Wilhelm bzw. nach dessen Thronbesteigung als Kaiser Wilhelm II. dessen Flügeladjutant, Generalinspekteur des Militärerziehungs- und Bildungswesens, Vorsitzender des Zentralkomitees der deutschen Vereine vom Roten Kreuz

- Curt Christoph von Pfuel (* ca. 1670), kurfürstlich württembergischer Geheimer Rat und Hofmeister, hiernach Geheimer Rat in diversen Fürstenhäusern

- Curt Christoph von Pfuhl († 1781), kursächsischer Oberkämmerer, höchster Geheimrat und General-Kriegskommissar

- Curt-Christoph von Pfuel (1907–2000), preußischer Assessor, leitendes Mitglied des DVB, sowie deutscher Repräsentant der Presse- und Informationsabteilung des Europarat, letzter Fideikommiss-Herr auf Jahnsfelde; Vater des Christian Graf Bruges-von Pfuel (* 1942)

- Curt Christoff von Pfuel (* 1630), hochfürstlich hallischer Hofmeister, Kammerrat und Obergerichtsrat; Oberhauptmann in Thüringen, Hauptmann zu Wollmerstädt, Amtshauptmann und Stallmeister zu Weißenfels, Gerichtsherr auf Seeben

- Curt Christoph von Phul auch Phull (1639–1701), kurfürstlich sächsischer Oberkämmerer, Geheimer Rat, General-Kiegskommissar, erwarb die Güter Seeben und Muldenstein; Vater des Adam-Friedrich (1665–1686), kurfürstlich sächsischer Hauptmann, gefallen am 19. Juli 1686 bei der Belagerung von Ofen, des August (1668–1701), sachsen-gothaischer Capitain der Garde, Ritter des Orden des Heiligen Hubertus, sowie des württembergischen Generalfeldwachtmeisters Johann August von Phull (* 1669) und des Generals Ludwig-Dietrich von Phull (1673–1729)

- Dietrich Bogislav von Pfuhl (1755–1825), preußischer Oberst, Kommandeur des 1. Leib-Husaren-Regiment Nr. 1, Ritter des Orden Pour le Mérite (1807); seine Tochter Josephine Friederike Emilie von Pfuhl (1802–1849) heiratete 1824 den Generalleutnant Michael Friedrich Kowalzig

- Eduard von Phull-Rieppur (1789–1848), königlich württembergischer Kammerherr und Oberforstmeister

- Elise Luisa von Pfuel (1842–1865), geb. von Reventlow, Frau des Gustav von Pfuel, Tochter des Theodor von Reventlow, der dänische Staatsminister Andreas Peter von Bernstorff war ihr Urgroßvater; Mutter der Martha von Pfuel (1865–1914), Frau des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg

- Emil von Pfuhl (1821–1894), preußischer Generalleutnant

- Ernst von Pfuel (1609/10–1659), Doktor der Rechte, kaiserlicher Hofpfalzgraf von Berlin, sowie Advokat am kurfürstlichen Kammergericht

- Ernst von Pfuel (1779–1866), preußischer General der Infanterie, Ministerpräsident und Kriegsminister

- Ernst Leopold August von Phull: später Phull-Rieppur (1768–1828), königlich württembergischer Staatsminister, sowie Oberhofmeister des Kronprinzen und späteren Königs Wilhelm I. (Württemberg) sowie sein Freund, Mentor, und Reisebegleiter; Großkreuz des Ordens der Württembergischen Krone, Herr auf Obermönsheim und Muldenstein, ehelichte 1787 Friederike Freiin von Rieppur; Sohn des Generalfeldzeugmeisters Friedrich August Heinrich Leberecht von Pfuhl (1735–1818)

- Ernst Ludwig von Pfuhl (1716–1798), preußischer General der Infanterie, Gouverneur der Zitadelle Spandau sowie Generalinspekteur der Brandenburgischen Infanterie

- Eva Essa Barbara von Pfuel (1611–1667), Mutter des Generals Joachim Balthasar von Dewitz, Großmutter des Generals Stephan von Dewitz (1658–1723); Tochter des Ludwig von Pfuel (1585–1625) und der Margarethe von Flemming (1611–1655)

- Frank (Francis) von Phul (1835–1922), Hauptmann des konföderierten Heeres der Konföderierten Staaten von Amerika, diente während des Sezessionskrieges im Stab der Generäle Lewis Henry Little, Daniel Marsh Frost, John Bullock Clark und John S. Marmaduke sowie als Aide-de-camp des Generals Braxton Bragg; Sohn des Henry von Phul

- Franz Wilhelm von Pfuel (1733–1808), preußischer Generalmajor und Kommandant von Danzig, später General in russischen Diensten

- Friedrich von Pfuel (1460–1527), Ritter und kurfürstlich brandenburgischer Amtshauptmann sowie im Vassallendienst und Geleit der Herzöge von Mecklenburg

- Friedrich Heino von Pfuel (1620–1661), Rittmeister und Dienst am schwedischen Hof; Vater des Christian Friedrich von Pfuel

- Friedrich von Phull (Karl August Friedrich Freiherr von Phull; 1767–1840), General der Infanterie, höchster Militärverwalter des Königreichs Württemberg während der Koalitions- und Befreiungskriege

- Friedrich August Heinrich Leberecht von Pfuhl (1735–1818), kurfürstlich württembergischer Generalfeldzeugmeister und Gouverneur der Residenzstadt Stuttgart, Ritter des Orden des Goldenen Adlers sowie Großkreuz des Militärverdienstorden; Vater des Generals Friedrich von Phull, des Staatsministers Ernst Leopold August von Phull (1768–1828), sowie des Kammerherrn August von Phull (* 1769)

- Friedrich Heinrich Ludwig von Pfuel (1781–1846), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Saarlouis sowie Kommandant von Spandau

- Georg von Pfuel, kaiserlich-königlicher Oberst, Gerichtsherr auf Fredersdorf und Garzin

- Georg Adam von Pfuhl (1618–1672), preußischer General der Kavallerie, Gouverneur der Zitadelle Spandau, Herr auf Groß- und Klein-Buckow (Märkische Schweiz)

- Georg Dietrich von Pfuhl (1723–1782), preußischer Oberst, Kommandeur des Infanterieregiments No. 13, Ritter des Ordens Pour le Mérite (1762); verheiratet mit Leopoldine Anne von Anhalt-Dessau (1738–1808), Tochter des Wilhelm Gustav Erbprinz von Anhalt-Dessau, Sohn des Leopold I.

- George von Pfuel: anno 1602 Landrat des Zaucheschen Kreises, Kurfürstentum Brandenburg; Kanoniker des Dom Sankt Peter und Paul zu Brandenburg an der Havel

- George Ehrenreich von Pfuhl (* 1646), lippischer Landdrost, Herr auf Helfta und Polleben; Sohn des Adam von Pfuel

.jpg.webp)

- George von Phul Jones (1872–1968), amerikanischer Politiker (Republikanische Partei), Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Pennsylvania

- Gustav Adolf von Pfuhl, Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft

- Gustav Adolph von Pfuel (1632–1683), Kammerjunker des Wilhelm III. von Oranien-Nassau, Gerichtsherr auf Nödlitz

- Gustav von Pfuel (1829–1897), preußischer Gutsbesitzer, hoher Staatsbeamter sowie Politiker als Mitglied des Herrenhaus, Schwiegervater des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg

- Gustav Albrecht von Pfuel (1669–1697), kurfürstlich brandenburgischer Capitain und herzoglich Sachsen-Eisenacher Kammerherr im Dienst des Herzogs Johann Georg II. wurde in Eisenach von Geheimrat und Oberhofmarschall Philipp von Bischoffshausen am 7. Mai 1697 im recondre erstochen; Gerichtsherr auf Groß Salza und Oerner

- Gustav Lebrecht von Pfuel († 1787), kursächsischer Oberlandjägermeister im Dienst der Fürsten Friedrich III. und Ernst II. Grundherr auf Waltersdorf und Wüstermarke; verheiratet mit Christiane Friederike Wilhelmine von Pfuel († 1803), ein gemeinsames Grabmal befindet sich in der Dorfkirche Wüstermarke

- Gustav Mordian von Pfuel (1650–1709), kurfürstlich sächsischer Oberst; Sohn des Adam von Pfuel

- Hans Emil Reinhold von Pfuel (* 1819), preußischer Kammerherr

- Hans Heinrich Friedrich von Pfuel (1680–1725), preußischer Major, Herr auf Wilmersdorf; Vater des Generalmajors Carl Ludwig von Pfuel

- Hedevig Ulrikke von Pfuel (1715–1790), Tochter des Oberst Adam Wilhelm von Pfuel (1669–1737); verheiratet 1741 mit General Ehlert Detlef von Lowzow (1711–1785); Mutter der Magdalene Hedwig von Lowzow (1742–1803) verheiratet mit Graf Joachim Bechtold von Bernstorff auf Gartow (1734–1807), Bruder des Andreas Peter sowie Urenkel des Andreas Gottlieb von Bernstorff; Urgroßmutter des Bechtold und Arthur von Bernstorff

- Heine von Pfuhl, kurfürstlich brandenburgischer Geheimer Rat im Dienst des Friedrich I. (1371–1440)

- Heino de Pule (1282–1307), Ritter und markgräflich brandenburgischer Vogt

- Heino von Pfuel: anno 1440 kurfürstlich brandenburgischer Kanzler im Dienst des Markgrafen von Brandenburg Friedrich des Jüngeren sowie im Dienst des Kurfürsten Friedrich II., Hauptmann zu Oderberg

- Heino von Pfuel (1550–1602), Oberst im Dienst des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg, Gerichtsherr auf Garzin und Trebnitz (Müncheberg)

- Heinrich von Pfuel (* 1657) königlich schwedischer Major sowie Dienst am schwedischen Hof des Karl XI. und Karl XII.; verheiratet mit Katharina Elisabeth von Königsmarck, Sohn des Adam von Pfuel

- Heinrich von Pfuhl, Oberstleutnant im Dienst des Christian I. Fürsten von Anhalt, zog 1591 mit selbigem nach Frankreich um Heinrich IV. bei der Übernahme der französischen Krone zu unterstützen

- Hempo Ludwig von Pfuel (1690–1770), preußischer Geheimer Rat und Major, Kriegsrat der Breslauer Kammer, Kammerdirektor, Präsident der Kriegs- und Domänenkammer Halberstadt, Herr auf Jahnsfelde und Gielsdorf; Sohn des Christian Friedrich von Pfuel, Brudes des Christian Ludwig von Pfuel, Vater des Ludwig von Pfuel

- Henne de Pul: anno 1337 Ritter im Gefolge des Markgrafen Ludwig des Bayern

- Henne wan den Pule: anno 1343 Dengesmann Advocatus

- Henning von Pfuhl, kurfürstlich brandenburgischer Geheimer Rat im Dienst des Joachim II. (1505–1571) und „als ein wohlverdienter Held bekannt“

- Henriette Louise von Pfuel (1735–1798), Mutter des Wilhelm Carl Ernst Freiherr Knigge (1771–1839), Tante des Adolph Freiherr Knigge, Ernst von Pfuel und Friedrich Heinrich Ludwig von Pfuel, Schwester des Ludwig von Pfuel

- Henry von Phul (1784–1874), amerikanischer Offizier, Pionier und Geschäftsmann der vor allem in der Geschichte von St. Louis wirkte. Sohn des Johann Wilhelm von Phull (Phul) (1739–1793), Bruder der Anna Maria von Phul (1786–1823), Vater des Frank (Francis) von Phul (1835–1922), Großvater des Sylvester Louis “Tony” von Phul (1878–1911); Von Phul heiratete 1816 Rosalie Saugrain (1797–1787), Tochter des Chemikers und Arztes Antoine Saugrain

- Henry von Phul (* 1876), Sheriff von Teller County, Colorado; Enkelsohn des Henry von Phul

- Heyno Dietloff von Pfuel (1652–1734), Deichhauptmann im Oderbruch von 1727 bis 1734

- Hildbrandt von Pfuel: anno 1260 Bürgermeister von Wismar

- Idel Ehrenreich von Pfuel († 1711), preußischer Oberst, von 1689 bis 1711 Festungskommandant von Löcknitz, Gerichtsherr auf Fredersdorf und Wolleben; verheiratet mit Freiin Mikrander († 1710), Schwester des Generalleutnants Georg Adolf von Mikrander. In der Dorfkirche Löcknitz befindet sich ein barockes Holzepitaph, welches ursprünglich in der schon 1805 abgerissenen Schlosskapelle Löcknitz stand und an den 1711 in Löcknitz verstorbenen und beigesetzten Obristen erinnert. Das Epitaph trägt die folgende Inschrift: „Fahr hin betrübtes Leben weil besser ist das Jesus Christ im Himmel mir wird geben. Idell Ehrentreich von Pfuhl, gestorben 1711“

- Jakob von Pfuel (1621–1704), königlich schwedischer Oberstleutnant, Herr auf Ziethen und Altranft, erwarb in den 1660er Jahren das Rittergut Nehringen in Vorpommern, verkaufte 1664 Altranft und ging nach Schweden. Schwedische Adelsnaturalisation am 3. Mai 1686 und Introduktion bei der Adelsklasse der schwedischen Ritterschaft; verheiratet mit Elisabeth, Tochter des Lampert Distelmeyer, Kanzler der Mark Brandenburg; sein Porträt befindet sich seit 1971 im Besitz des Schwedischen Nationalmuseums; Bruder der Maria von Pfuel (1622–1697)

- Johanna Christina von Pfuel (1675–1735), Altmutter des Leopold I. Großherzogs von Baden; Urgroßmutter der Luise Karoline von Hochberg, verheiratet mit Karl Friedrich, Großherzog von Baden (siehe Kaspar Hauser)

- Johann Ernst Pfuel (1640–1705), lutherischer Doctor theologiae, Prof. eloquentiae et poeseos in Greifswald, Rektor des Fürstlichen Pädagogium Stettin, Hofprediger des Herzogs zu Mecklenburg, Kirchenrat von Mecklenburg-Güstrow[55]

- Johann August von Pfuel (* 1669), pfälzischer Kammerherr, kurfürstlich württembergischer Feldmarschallleutnant, königlich-kaiserlicher Generalfeldwachtmeister und General-Inspekteur der schwäbischen Kavallerie, Oberst des Schwäbischen Reichskreises und des Herzogs zu Württemberg, Hauptmann und Kommandant der herzoglich württembergischen Leibgarde zu Pferde und Obervogt zu Göppingen, Burgmann zu Friedberg; verheiratet mit Maria Anna Euphrosyne von Pfuel (1677–1702)

- Johann Gottlieb von Pfuel (1653–1681) Oberstleutnant; Sohn des Adam von Pfuel

- Johann Viktor von Pfuhl, preußischer Major; kämpfte unter Friedrich II. 1742 in der Schlacht bei Chotusitz (verwundet)

- Johann Wilhelm von Phull (Phul) (1739–1793), Hauptmann im Stab des Generals George Washington, wanderte 1764 nach Amerika aus; Vater der amerikanischen Künstlerin Anna Maria von Phul (1786–1823) und des Henry von Phul (1784–1974); Sohn des Johann Phillip von Pfuel (1713–1748) und der Wilhelmina Louisa von Hoff (1705–1780)

- Juliane Sophie von Pfuel (1688–1749), Altmutter des Reichskanzlers Otto von Bismarck; verheiratet mit Jobst Ernst von Schönfeld (1680–1725)

- Karl-August von Pfuel, Ritter des Ordens Pour le Mérite (1756)

- Karl Ludwig von Phull (1757–1826), Generalstabschef Friedrich Wilhelms III. in der Schlacht von Auerstedt 1806 und anschließend Generalleutnant in russischen Diensten (siehe: Leo Tolstoi: Krieg und Frieden)

- Kurt Bertram von Pfuel (1590–1649), Kammerjunker des Kurfürsten Georg Wilhelm sowie General-Kriegskommissar und höchster Geheimrat des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Staatsmann und Wehrpolitiker

- Lambert August von Pfuel († 1613), Domherr zu Halberstadt, Herr auf Altranft und Prötzel; verheiratet 1612 mit Clara von Lenthe, am 7. Juni 1613 in Berlin durch Ernst von Heise mit 3 Wunden blessiert, denen er 3. Tage später erlag; Epitaph in der Kirche zu den 10000 Rittern in Lenthe

- Leopold August von Phull (* 1693), herzoglich württembergischer Kammerherr, Hauptmann der Garde, Ritter des großen St.-Hubertus-Jagdordens

- Ludwig Dietrich von Pfuhl (1669–1745), kaiserlicher Feldmarschallleutnant und Kommandant der Festung Kehl

- Ludwig-Dietrich von Phull (1673–1729), königlich württembergischer General der Infanterie, Ritter des großen St.-Hubertus-Jagdordens

- Ludwig von Pfuel (1718–1789), preußischer Generalmajor und Hofmarschall

- Maria von Pfuel (1622–1697), Frau des Claes Danckwardt-Lillieström (1613–1681), schwedischer Generalleutnant, Landshövding, Generalgouverneur sowie Halbbruder des Johan Lillieström; Schwester des Jakob von Pfuel (1621–1704)

- Maria Anna Euphrosyne von Pfuel (1677–1702), geb. von Barner auf Bülow, verheiratet mit dem Feldmarschall-Leutnant Johann August von Pfuel (* 1669); Tochter des kaiserlichen General-Feldzeugmeisters Christoph von Barner; Grabmal im Chor der Martinskirche (Kirchheim unter Teck)

- Maria Elisabeth von Pfuel (1684–1754), Mutter des Friedrich Ehrenreich von Ramin

- Martha von Pfuel (* 21. April 1865; † 11. Mai 1914), Frau des Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921), Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs von 1909–1917; Tochter des Gustav von Pfuel; Enkeltochter des Generalleutnants Friedrich Heinrich Ludwig von Pfuel sowie des Politikers Theodor von Reventlow; Nichte des Premierministers Ernst von Pfuel

- Maximilian von Pfuel (1854–1930), preußischer Generalleutnant; Enkelsohn des Generals Ernst von Pfuel

- Melchior von Pfuel, kaiserlicher Oberst, kurfürstlich brandenburgischer Geheimer Rat im Dienst des Joachim I. Erbherr auf Garzin

- Melchior von Pfuel (* 1465/70; † 1548), „der Alchemist und Nekromant“[56], Doktor der Rechte, kurfürstlich brandenburgischer Hauptmann, von 1501 bis 1512 Amtmann der Herrschaft Zossen, Vorsteher des Klosters Friedland; kurfürstlicher Gesandter sowie Kanzler und Geheimrat am Hofe des Kurfürsten; Herr auf Quilitz, Friedersdorf, Kienitz, Altranft, Baumgarten und Steinbeck

- Michael von Pfuel, Ritter und kurfürstlich brandenburgischer Geheimer Rat, Gerichtsherr auf Löwenberg, wegen „großer Tapferkeit gegen die Wenden“ durch den Kurfürsten Friedrich II. von Brandenburg mit der Stadt Wriezen und sechs Dörfern beschenkt und von ihm zum Ritter befördert

- Nickel von Pfuel (* 1430/35; † 1492), Doctor iuris utriusque, kurfürstlich brandenburgischer Schloßhauptmann und Geheimer Rat, Ritter und Befehlshaber im kurfürstlichen Heer, Stadtschulze zu Wriezen sowie Richter am Kammergericht, Burglehnsmann zu Berlin und Angermünde, Herr auf Schulzendorf, Ranft, Leuenberg, Tiefensee, Werftpfuhl, Steinbeck, Jahnsfelde, Quilitz und Quappendorf[57] Zeuge im Stiftungsbrief des Klosters zum heiligen Geist in Stendal.[58]; verheiratet mit Catherina von Arnim (* ca. 1449), Eltern des Melchior († 1548) und Hans (ca. 1472–1545)

- Otto Christoph von Pfuel (1655–1685), braunschweigischer Kammerjunker und Oberstleutnant; Inhaber des Amts Oberamt Eisleben und Kloster Wimmelburg, Tod durch ertrinken 1685 bei Prießen

- Otto-Friedrich von Pfuel (1731–1811), preußischer Haupt-Ritterschaftsdirektor

- Pauline von Phull-Rieppur (1832–1905), bekannt durch das Gedicht „An Frau Pauline v. Phull-Rieppur auf Ober-Mönsheim“, von Eduard Mörike

- Richard Balduin Ernst von Pfuel (1827–1900), preußischer Legationsrat, deutscher Generalkonsul und Botschafter; 1872–1876 Botschafter des Deutschen Reiches in Rumänien, 1876–1888 kaiserlicher Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister des Deutschen Reiches für das Königreich Schweden und Norwegen, Herr auf Gielsdorf

- Msgr. Richard von Phul Mouton (1931–2017), römisch-katholischer Priester, Doctor theologiae, begleitete 1962 Bischof Maurice Schexnayder zum Zweiten Vatikanischen Konzil, nahm in den folgenden Jahren an drei Sitzungsperioden teil und wurde zum Peritus Concilii Vaticani Secundi ernannt; 1966 wurde Phul Mouton der päpstliche Ehrentitel Monsignore verliehen; 1967 Superintendent der katholischen Schulen, 1973 Pastor der St. Mary Magdalene Church in Abbeville, 1987 Pastor der St. Pius X Church in Lafayette

- Rosalie von Phul (1797–1787), Frau des Henry von Phul, Tochter des französischen Chemikers und Arztes Antoine Saugrain; Mutter des Frank (Francis) von Phul (1835–1922)

- Rudolf Otto Ludwig von Pfuel, Kammerherr des Friedrich II. (der Große), Erbherr auf Wimmelburg, Polleben, Eisleben und Helfta; heiratete 1759 Louise Friederica von der Schulenburg

- Stephanie von Pfuel (* 1961), geb. Freiin Michel von Tüßling (Ehe mit Christian Graf Bruges von Pfuel (* 1942), seit 2006 geschieden)[59], ist Bürgermeisterin der oberbayerischen Marktgemeinde Tüßling, Ehrenbotschafterin der SOS-Kinderdörfer und Besitzerin von Schloss Tüßling; Tochter des Karl Freiherr Michel von Tüßling (1907–1991), SS-Sturmbannführer und persönlicher Adjutant des Reichsleiters der NSDAP, Chefs der Kanzlei des Führers, und SS-Obergruppenführers Philipp Bouhler

- Sylvester Louis “Tony” von Phul (1878–1911), amerikanischer Ballonfahrerpionier mit der Fluglizenz Nr. 27; 1911 durch Frank Henwood in der Marble-Bar des Brown Palace Hotels in Denver ermordet. Der Kriminalfall gipfelte in einer Reihe öffentlicher Prozesse, die landesweit Aufsehen erregten; Enkelsohn des Henry von Phul

- Valentin von Pfuel: anno 1600 Domdechant zu Brandenburg

- Valtin von Pfuel (1587–1661), kurfürstlich brandenburgischer General-Kriegskommissar, sowie Kreiskommissar des Oberbarnim

- Viktor von Pfuhl, preußischer Major, Ritter des Ordens Pour le Mérite (1742)

- Werner von Pfuel († 1482), Schlosshauptmann am kurfürstlich brandenburgischen Hof, später Küstriner Schloßvogt und kurfürstlicher Geheimer Rat, Landschöffe des Hofgerichts, Ritter des Dominikanerklosters Strausberg

- Wilhelm de Pole anno 1315 Ratsherr in Bernau

- William von Phul (1871–1949), von 1918 bis 1922 Präsident und Generaldirektor der Market Street Railway (San Francisco), vorher Vizepräsident und Generaldirektor der United Railroads of San Francisco; Enkelsohn des Henry von Phul (1784–1874)

- Wolf von Pfuel (1809–1866), preußischer Generalmajor; Sohn des preußischen Ministerpräsidenten General Ernst von Pfuel, Vater des Generals Curt von Pfuel sowie der Marie von Pfuel (1845–1930), welche sich mit dem Generalleutnant Martin von Goßler vermählte

.jpg.webp)

%252C_l%C3%B6jtnant_-_Nationalmuseum_-_39264.tif.jpg.webp) Jacob von Pfuel (1621–1704)

Jacob von Pfuel (1621–1704)

Ernst Friedrich von Pfuel (1548/49–1613)

Ernst Friedrich von Pfuel (1548/49–1613) Maria von Pfuel (1622–1697)

Maria von Pfuel (1622–1697)

Literatur

- Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon. Band X, S. 336f., Band 119 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1999, ISBN 3-7980-0819-1.

- Bernhard von Gersdorff: Preußische Köpfe Ernst von Pfuel. Stappverlag, 1981, ISBN 3-87776-154-2 (Biografie).

- Stephanie von Pfuel: Wenn schon, denn schon. LangenMüller, 2007, ISBN 978-3-7844-3115-4 (Autobiografie).

- Marco Schulz: Jahnsfelde Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark, Sibylle Badstübner-Gröger (Herausgeberin), ISBN 978-3-941675-00-1 (Beschreibung des Stammschlosses derer von Pfuel).

- Friedrich Cast: Süddeutscher Adelsheros, oder Geschichte und Genealogie der in den süddeutschen Staaten ansässigen oder mit denselben in Verbindung stehenden fürstlichen, gräflichen, freyherrlichen und erbadelichen Häuser, mit Angabe ihres Besitzthums, Wappens, der aus ihnen hervorgehenden Staatsmänner, Diplomaten, Helden, Gelehrten und Künstlern und ihrer in der Gegenwart lebender Mitglieder. S. 293. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche Phull-Riepur.

- August Wilhelm Bernhardt von Uechtritz: Diplomatische Nachrichten adelicher Familien. Leipzig 1791, Band 2, S. 80ff. in der Google-Buchsuche

- Genealogisches Taschenbuch der Ritter- u. Adels-Geschlechter. 1880. Fünfter Jahrgang, S. 323 ff. (uni-duesseldorf.de).

- Oskar Pusch: Das Schles. Uradelige Geschlecht von Poser. Degener, Neustadt 1957, S. 139.

- Johannes Conrad Knauth, Misniae illustrandae prodromus, Riedel, Dresden, 1692.

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1868. Achtzehnter Jahrgang, S. 601 ff. Phull und Phull-Rieppur (uni-duesseldorf.de).

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. 1906, S. 573 ff. mit Stammreihe (uni-duesseldorf.de), 1918, S. 594 ff. Textarchiv – Internet Archive

Weblinks

Einzelnachweise

- Albert G. Schwarz: Versuch einer Pommersch-und Rügianischen Lehn-Historie: enthaltend die zum Lehn-Wesen dieser Lande gehörige Geschichte und Merckwürdigkeiten, von den ältesten bis auf die heutige Zeiten … Verf., 1740, S. 1357 (google.com).

- August Wilhelm Bernhardt von Uechtritz: Diplomatische Nachrichten adelicher Familien, als derer … betreffend: v. Pfuhl. Intelligenz-Comtoir ; Hahmannsche Buchhandlung ; Beygangische Buchhandlung, 1791, S. 80 (google.com).

- Charter UrkundenSammlungDE. Abgerufen am 25. Mai 2019 (kinyarwanda).

- Johann Friedrich Gauhe: Des Heil. Röm. Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon: darinnen die heut zu Tage florirende älteste und ansehnlichste adeliche, freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum und Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene Häuser &c. nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmtesten Personen, insonderheit Staats-Ministern, mit bewährten Zeugnissen vorgestellet werden, nebst einer nöthigen Vorrede, Anhange und Register. Verlegts Johann Friedrich Gleditschens seel. Sohn, 1719, S. 1186 (google.de).

- Leopold von Zedlitz-Neukirch: Neues Preussisches Adels-Lexicon oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern mit der Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Künstler. Reichenbach, 1842, S. 35. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- Johann Christian von Hellbach: Adels-Lexikon: oder Handbuch über die historischen, genealogischen und diplomatischen, zum Theil auch heraldischen Nachrichten vom hohen und niedern Adel, besonders in den deutschen Bundesstaaten, so wie von dem östreichischen, böhmischen, mährenschen, preußischen, schlesischen und lausitzischen Adel. L bis Z. Voigt, 1826, S. 229 (google.com).

- Latomus, Bernhardus, 1560–1613: Uhrsprung und Anfang des in Vorzeiten Hochgeehrten Ritterstandes und dahero entsprossenen Compturien. Item Kurtze Beschreibung und Ordentliche StamRegiester aller und Jeden außgestorbenen und noch lebenden alten und Newen Adelichen und Rittermessigen im Lande zu Stargardt eingesessenen Geschlechtern/ mit grosser trew/ fleiß unnd Arbeit aus ihren und andern schrifftlichen monumentis auch aus mündlichem bericht zusamen getragen; Kellner, Stettin, 1619, S. 154. In: DFG-Viewer. Abgerufen am 16. April 2017.

- Johannes Grimmert, Das Haus zu Pfuhle, Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde, Neunter Band, 7. Heft, Im Auftrage des Vereins herausgegeben von Dr. H. Wäschke, Dessau 1904, S. 1 ff.

- Paul Grimm, Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin, 1958.

- Dr. Büttner Pfänner zu Thal Rich. Anhalts Bau- und Kunst-Denkmäler, Kahle's Verlag, Dessau, 1894, S. 196.

- Johann Conrad Knauth, Misniae illustrandae prodromus, Riedel, Dresden, 1692.

- Allgemeine encyclopädie der wissenschaften und künste in alphabetischer folge von genannten schrifts bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber … J. f. Gleditsch, 1846, S. 319 (google.com).

- Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis, A XIII, 212.

- Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. A XII, 284 u. 413 und B I, 191.

- Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. A XII, 419.

- Pfuel (Phull, Pohl, Puhl, Pfuhl). In: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser, Teil A: zugleich Adelsmatrikel der Deutschen Adelsgenossenschaft. 20. Jahrgang, 1919, S. 594–598 (Textarchiv – Internet Archive).

- Bernhard von Gersdorff: Ernst von Pfuel : Freund Heinrich von Kleists, General, preussischer Ministerpräsident, 1848. Stapp, Berlin 1981, ISBN 3-87776-154-2, S. 10.

- Leopold von Ledebur: Adelslexikon der preussischen Monarchie. Rauh, 1856, S. 196–197 (google.com).

- Werner Heegewaldt: Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs: Teil I/1: (Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive (Rep. 37). BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, ISBN 978-3-8305-2595-0, S. 125– (google.com).

- Lexikon. In: Maerkische Landsitze. Abgerufen am 16. April 2018.

- Carl Eduard Geppert: Chronik von Berlin von Entstehung der Stadt an bis heute: Berlin unter König Friedrich Wilhelm dem Ersten. Chronik von Berlin von Entstehung der Stadt an bis heute: Berlin unter König Friedrich Wilhelm dem Ersten. Band 2. Rubach, 1840, S. 285 (0AAAAAcAAJ&pg=PA285#v=onepage eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Gutsbesitz in Brandenburg (vor 1945), Grundbucheintrag, Gutsanlagen: Rittergut Jahnsfelde, 1061 ha. 1929 Curt Christoph von Pfuel.

- Marco Schulz: Jahnsfelde Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark, Sibylle Badstübner-Gröger (Herausgeberin), ISBN 978-3-941675-00-1.

- Allgemeine encyklopädie der wissenschaften und künste. F.A. Brockhaus, 1847, S. 173 (books.google.com).

- Ernst Fidicin: Historisch-diplomatische Beiträge zur Geschichte der Stadt Berlin: Geschichte der Stadt ; 1, Darstellung der innern Verhältnisse der Stadt. Hahn, 1842, S. 73 (google.com).

- E. Fidicin: Berlin, historisch und topographisch dargestellt: Mit einer Doppelkarte, Berlin im Jahre 1640 und 1842. C. H. Jonas, 1843, S. 72 (google.com).

- Max Lingner: das Spätwerk ; 1949–1959. In: Harz-Zeitschrift 2013. 65. Jahrgang. Lukas Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86732-154-9, S. 194 (books.google.com).

- Friedrich Cast: Historisches und genealogisches Adelsbuch des Königreichs Württemberg. Verlag der J.F. Cast'schen Buchhandlung, 1844, S. 294– (google.com).

- Rainer Baldofski: Chronik Kirche. In: Muldenstein. Abgerufen am 26. April 2017.

- Teil 8. In: Patronatsverhältnisse. Abgerufen am 29. September 2017.

- J. Siebmacher: Die Wappen des Sächsischen Adels. Bauer & Raspe, 1972, S. 125.

- Landesarchiv Greifswald: Rep. 6a, Band 28, S. 329 (Image 295); dhm.uni-greifswald.de dhm.uni-greifswald.de

- Neue preußische Provinzial-Blätter. Theile, 1855, S. 373 (google.com).

- forstverwaltung-obermoensheim.de (27. Juni 2015). Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Karte VI.13.

- Herman Boehm de Bachellé Seebold: Old Louisiana Plantation Homes And Family Trees. Pelican Publishing, 1971, ISBN 978-1-4556-0989-5, S. 80– (google.com).

- Char Ollinger: Henry von Phul 1784–1874. In: Life & Times Dr. Antoine F. Saugrain 1763–1810. 3. Februar 2009, abgerufen am 3. August 2018.

- Westtangente ohne Unterführung in Mamhofen. In: Süddeutsche Zeitung. 28. März 2017 (sueddeutsche.de).

- Heimatpfleger Rudolf Roßgotterer erzählt Tüßlinger Geschichte(n): – (Folge 10) Die Grafen Bruges von Pfuel (Memento vom 11. März 2005 im Internet Archive) In: gewerbekreis-tuessling.de

- Spiegel Online: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Zweiter Teil: Das Oderland von Theodor Fontane. In: Text im Projekt Gutenberg. 31. August 2015, abgerufen am 15. April 2017.

- Ingo Materna, Wolfgang Ribbe: Brandenburgische Geschichte. Walter de Gruyter & Co KG, Berlin / Boston 1995, ISBN 3-05-006977-5, S. 246 (books.google.com).

- Gustav Lehmann: Die Ritter des Ordens Pour le Merite. Band 2, 1913, S. 631.

- Genealogisches Jahrbuch des deutschen Adels: für .. Cast, 1844, S. 441 (google.com).

- Friedrich Cast: Historisches und genealogisches Adelsbuch des Königreichs Württemberg. Verlag der J.F. Cast'schen Buchhandlung, 1844, S. 295 (google.com).

- Genealogisches Handbuch des Adels Band XX 1988, S. 333.

- Thomas Brugge de jure 5th Baron Chandos (1427–1493) war der Großvater des John Brydges, 1. Baron Chandos of Sudeley de jure 7th Lord Chandos (1492–1557)

- Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland: 4: Spaur – Z. Manz, 1866, S. 277 (google.com).

- Jahnsfelder – Chronik von Marco Schulz. (Nicht mehr online verfügbar.) In: jahnsfelder-chronik.de. Archiviert vom Original am 29. November 2014; abgerufen am 31. Dezember 2014.

- Genealogisches Handbuch des Adels, hrsg. vom Deutschen Adelsarchiv e.V., Gräfliche Häuser, B, Band I, Glücksburg 1953, S. 47 ff.

- Maximilian Gritzner, Adolf Mathias Hildebrandt: Wappenalbum der gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns etc.: Erster Band. BoD – Books on Demand, 2013, ISBN 978-3-8430-7065-2, S. 128 (google.com).

- Der Mannesstamm (Memento vom 18. August 2011 im Internet Archive) In: lima-city.de

- MANNESSTAMM (Memento vom 10. Januar 2015 im Internet Archive)

- Verlustliste: 1. Brandenburgisches Dragoner-Regiment Nr. 2, Erster Weltkrieg. In: denkmalprojekt.org. Abgerufen am 31. Dezember 2014.

- Flamänder Bürgermeister (Baron Pfuel?). In: sammlung.belvedere.at. Österreichische Galerie Belvedere, abgerufen am 20. September 2021.

- August Wilhelm Bernhardt von Uechtritz: Diplomatische Nachrichten adelicher Familien, als derer … betreffend: v. Pfuhl. Intelligenz-Comtoir ; Hahmannsche Buchhandlung ; Beygangische Buchhandlung, 1791, S. 93 (google.com).

- Johann Ernst Pfuel. In: encyklopedia.szczecin.pl. Abgerufen am 20. Februar 2021 (Pfuel, ohne 'von').

- Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Hertz, 1868, S. 489. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- Historische Informationen zur Dorfkirche Schulzendorf (Memento vom 27. Dezember 2013 im Internet Archive) In: pfarrsprengel-haselberg.ekbo.de

- Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste, welche bisshero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden. In: Google Books. 28. Juli 2016, abgerufen am 12. August 2016.

- Kaffee-Gräfin brüht Ex von Caroline Beil auf. In: bz-berlin.de. 23. Februar 2006, abgerufen am 31. Dezember 2014.