Calau

Calau (ältere Schreibweise: Kalau), niedersorbisch Kalawa , ist eine Kleinstadt im südbrandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Sie liegt südlich des Spreewaldes und wird als Heimat der Kalauer bezeichnet.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Oberspreewald-Lausitz | |

| Höhe: | 93 m ü. NHN | |

| Fläche: | 163,49 km2 | |

| Einwohner: | 7734 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 03205 | |

| Vorwahlen: | 03541, 035435 (Gollmitz, Groß-Mehßow, Radensdorf, Schrakau, Settinchen), 035439 (Groß Jehser, Zinnitz) | |

| Kfz-Kennzeichen: | OSL, CA, SFB | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 66 052 | |

| Stadtgliederung: | Stadt Calau und 11 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Platz des Friedens 10 03205 Calau | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Werner Suchner (parteilos) | |

| Lage der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz | ||

Karte | ||

Die Stadt zählt gemäß Landtagsbeschluss von 2016 zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden in Brandenburg.[2]

Geografie

.png.webp)

Calau liegt in der Niederlausitz, ungefähr 25 Kilometer westlich von Cottbus, am östlichen Rand des Naturparks Niederlausitzer Landrücken, sowie am südlichen Rand des Spreewaldes. Die Gemarkung ist 14,94 km² groß. Die höchsten Erhebungen sind der Kesselberg mit 161 Metern und der zehn Meter niedrigere Kuhringsberg.

Die unmittelbare Umgebung Calaus wird bezeichnet als die Calauer Schweiz. Im nordwestlich angrenzenden Naturpark, der zum Teil nach der Rekultivierung eines Braunkohletagebaus entstand, werden viele Bereiche der Natur überlassen. Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat zahlreiche Flächen übernommen, andere werden durch die Landesforstverwaltung naturnah und schonend bewirtschaftet. Westlich Calaus liegt der Drehnaer See.

Stadtgliederung

Zur Stadt Calau gehören folgende Ortsteile und bewohnte Gemeindeteile (sorbische Bezeichnungen und Einwohnerzahlen in Klammern; Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Juni 2020[3]):[4]

- Ortsteil Bolschwitz (Bólašojce; 104) mit Erlenau (Wólšyna; 30)

- Ortsteil Buckow (Bukow; 143)

- Ortsteil Craupe (Kšupow; 61) mit Radensdorf (Radowańk; 35) und Schrakau (Žrakow; 38)

- Ortsteil Gollmitz (Chańc; 172) mit Settinchen (Žytym; 30)

- Ortsteil Groß Jehser (Jazory; 116) mit Erpitz (Śerpšow; 12) und Mallenchen (Jazorce; 89)

- Ortsteil Groß Mehßow (Změšow; 111) mit Klein Mehßow (Změšowk; 64)

- Ortsteil Kemmen (Kamjeny; 73) mit Säritz (Zarěc; 109) und Schadewitz (Škódow; 22)

- Ortsteil Mlode (Młoźe; 116) mit Rochusthal (Rochusowy Doł; 3)

- Ortsteil Saßleben (Zasłomjeń; 188) mit Kalkwitz (Kałkojce; 82) und Reuden (Rudna; 105)

- Ortsteil Werchow (Wjerchownja; 438) mit Cabel (Kobłej; 98) und Plieskendorf (Wjelchna; 81)

- Ortsteil Zinnitz (Synjeńce; 200) mit Bathow (Batowk; 61)

Dazu kommen die Wohnplätze Alte Schäferei (Stara Šapaŕnja), Alte Ziegelei (Stara Cyglownja), Alte Mühle (Stary Młyn), Altnau (Hołtna), Friedrichsfeld (Frycowe Pólo), Gollmitzer Ausbau (Chańcańske Wutwaŕki), Großmühle (Wjeliki Młyn), Lindenhof (Lipowy Dwór), Stegschänke (Pśidrozna Kjarcma) und Vollsacksmühle (Vollsackowy Młyn).

Geschichte

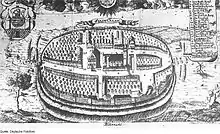

Der Name Calau, ursprünglich slawisch Carlowe, erinnert an die slawischen Wurzeln der Stadt.

10. bis 17. Jahrhundert

Markgraf Gero unterwarf um 963 das Gebiet der Lusitzi. Um 970 wurde es dem Bistum Meißen unterstellt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Calau im Jahre 1279 in einem Dokument Heinrich des Erlauchten. Von 1319 bis 1368 befand es sich im Besitz derer von Ileburg und gelangte von 1370 bis 1635 in den Besitz der Habsburger. Im 13. Jahrhundert entstand der Vorgängerbau der Stadtkirche. Im 15. Jahrhundert bauten Handwerker – von der Herrenheide ausgehend – eine Wasserleitung aus Holzrohren, um die Stadt mit Trinkwasser zu versorgen. Das Wasser gelangte in acht Röhrkasten, von denen im 21. Jahrhundert noch zwei erhalten geblieben sind. Einer davon dient am Rathaus als Springbrunnen. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden mehrfach Niederlausitzer Landtage in Calau abgehalten.[5] Zwei Stadtbrände in den Jahren 1565 und 1573 führten zu großen Zerstörungen. Eine leerstehende Burg diente ab 1576 als Steinbruch für den Wiederaufbau der Stadt. Eine weitere Zerstörung erfolgte im Dreißigjährigen Krieg durch die Truppen Wallensteins. In den Jahren 1635 und 1658 brannte die Stadt erneut und wieder fiel auch das Rathaus den Flammen zum Opfer. Es wurde 1681 aufgebaut.

Nach Daten der Gesellschaft für Leprakunde existierte in Calau ein mittelalterliches Leprosorium, das sich „vor dem Cottbusser Tor“ befand. Es wurde als Siechenhaus bezeichnet und war der Heiligen Katharina geweiht. 1627 wurde es zerstört und 1649 wieder aufgebaut, ein Jahr der Ersterwähnung ist nicht bekannt.[6]

18. und 19. Jahrhundert

Während der Koalitionskriege belasten die Kontribution sowie die Einquartierung französischer Truppen die Stadt schwer. Napoleon Bonaparte kam auf seinem Weg nach Sachsen am 21. Juli 1813 durch Calau und legte eine Rast am Cottbuser Tor ein. 1815 wurde die Niederlausitz preußisch und durch den Beschluss des Wiener Kongresses löst man das Markgrafentum auf. Ein Jahr später vergrößerte sich der Kreis Kalau um 85 Orte zum Landkreis Calau. In diese Zeit fiel auch das Wirken des Politikers und Apothekers Carl Anwandter, der seit 1848 Mitglied der Preußischen Nationalversammlung war und ein Jahr später zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde. Er wanderte 1850 nach Chile aus und gründete dort die Kolonie Valdivia. 1848 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift Kladderadatsch, die wegweisend für den Kalauer werden sollte. 1879 entstand ein Neubau des Rathauses. Im Zuge der ersten Industriellen Revolution entstand in Calau 1892 eine Schuhfabrik von Robert Schlesier. Dort wurde zunächst nur auf mechanischem Wege Schuhwerk produziert. Dies änderte sich jedoch mit dem Bau eines Elektrizitätswerks, das ab 21. Januar 1897 erstmals Strom für die Straßenbeleuchtung Calaus lieferte.

20. Jahrhundert

1925 entstand das Finanzamt, das im 21. Jahrhundert als Polizeistation genutzt wird. 1930 gründete sich die katholische Kirchengemeinde, die sechs Jahre später ein Pfarrhaus bezog. Im Zweiten Weltkrieg starben 130 Bürger, teilweise durch Freitod, Erschießung oder bei Kampfhandlungen. Die Rote Armee plünderte in den Tagen des 19. und 20. April 1945 eine Vielzahl an Geschäften; es kam zu Brandschatzungen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, die Stadtkirche brannte vollständig aus. Im Zuge der Verwaltungsreform 1952 umfasste der neue Kreis Calau im Bezirk Cottbus der DDR insgesamt 81 Gemeinden, einschließlich Vetschau und Lübbenau. Am 30. Januar 1956 weihten die Stadtverordneten die Poliklinik an der Karl-Marx-Straße ein. Am 24. Dezember 1958 wurde erstmals das erste Programm des Deutschen Fernsehfunks vom Vorgängerbau des heutigen Fernmeldeturms ausgestrahlt. Am 31. Mai 1959 gründete sich die Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer, der Vorläufer der heutigen Jugendfeuerwehr. In den 1960er und 1970er Jahren herrschte eine rege Bautätigkeit in der Stadt. Ab 1961 begannen die Arbeiten für den Bau der Neustadt in der Otto-Nuschke-Straße; in den Jahren 1977 und 1978 für das Wohngebiet Sonnenseite in der Innenstadt. Bis 1980 entstanden 402 neue Wohnungen. 1982 gründete sich die neuapostolische Gemeinde, die 1985 ein Grundstück in der Schlossstraße erwarb und dort nach dreijähriger Bauzeit einen Raum für den Gottesdienst einweihen konnte. Am 14. September 1985 gaben die Stadtväter den Startschuss für den Neubau des Fernsehturms, der im April 1987 in Betrieb genommen wurde. Im Zuge der Wende kam es zu zahlreichen Beratungen und Friedensgebeten in der Stadtkirche. Die Bürger wählten Herbert Dönau als ersten Bürgermeister nach der Wende. Die am 6. Februar 1990 aufgenommenen Kontakte nach Viersen führten am 3. Oktober 1991 zum Abschluss eines Städtepartnerschaftsvertrages. Mit der Kreisgebietsreform 1993 verlor Calau mit Wirkung zum 31. März 1993 seine Funktion als Kreisstadt. Seit diesem Datum gehört es zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz. 1996 benannte die Stadt das zuvor namenlose Gymnasium in „Carl-Anwandter-Gymnasium“ um.

21. Jahrhundert

2002 belegte Calau zusammen mit dreizehn weiteren Städten den 3. Platz im Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost. 2003 wurde Calau als Sportlichste Stadt in Brandenburg ausgezeichnet. Zur 100-Jahr-Feier der Grundschule erhielt diese am 17. Oktober 2008 den Namen „Carl Anwandter“. Vom 20. bis 22. August 2004 feierte die Stadt ihren 750. Geburtstag. 2008 schloss das Gymnasium in Calau. Am 31. März 2010 fand die erste Tourismusfachmesse in der Calauer Sporthalle statt. Am 21. August 2010 weihte der Bürgermeister das Haus der Heimatgeschichte mit einer Ausstellung über das Leben Anwandters ein.[7]

Eingemeindungen

Am 31. Dezember 2001 wurden fünf ehemalige Gemeinden eingegliedert.[8] Am 26. Oktober 2003 folgten sechs weitere Orte.[9]

Bereits in den Jahren 1904[10], 1926, 1950, 1957, 1965 und 1974 fanden Eingemeindungen auf dem Gebiet der jetzigen Stadt Calau statt.[11]

| Ehemalige Gemeinde | Datum | Anmerkung |

|---|---|---|

| Altnau | 17. Februar 1904 | |

| Bathow | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Zinnitz |

| Bolschwitz | 26. Oktober 2003 | |

| Buckow | 31. Dezember 2001 | |

| Cabel | 1. Januar 1957 | Eingemeindung nach Werchow |

| Craupe | 31. Dezember 2001 | |

| Erpitz | 1. Januar 1926 | Eingemeindung nach Groß Jehser |

| Gliechow | 1. Mai 1974 | Eingemeindung nach Groß Jehser, devastiert (Braunkohlentagebau) |

| Gollmitz | 31. Dezember 2001 | |

| Groß Jehser | 31. Dezember 2001 | |

| Groß Mehßow | 26. Oktober 2003 | |

| Kalkwitz | 1. Februar 1974 | Eingemeindung nach Saßleben |

| Kemmen | 26. Oktober 2003 | |

| Klein Mehßow | 1. Januar 1960 | Eingemeindung nach Groß Mehßow |

| Mallenchen | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Gliechow |

| Mlode | 1. Januar 1926 1. Januar 1969 1. Juni 1987 26. Oktober 2003 | Eingemeindung nach Seese, Umgliederung nach Bischdorf, Ausgliederung aus Bischdorf, Eingemeindung |

| Pademagk | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Zinnitz, devastiert (Braunkohlentagebau) |

| Plieskendorf | 15. Juli 1965 | Eingemeindung nach Werchow |

| Radensdorf (Calau) | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Craupe |

| Reuden | 1. Mai 1974 | Eingemeindung nach Saßleben |

| Rochusthal | 1. Januar 1926 1. Januar 1969 1. Juni 1987 | Eingemeindung nach Seese, Umgliederung nach Bischdorf, Umgliederung nach Mlode |

| Säritz | 1. Mai 1974 | Eingemeindung nach Kemmen |

| Saßleben | 26. Oktober 2003 | |

| Schadewitz | 1. Januar 1926 | Eingemeindung nach Kemmen |

| Schrackau[12] | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Craupe |

| Settinchen | 1. Januar 1926 1. Januar 1957 | Eingemeindung nach Cabel, Umgliederung nach Gollmitz |

| Tornow | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Zinnitz, devastiert (Braunkohlentagebau) |

| Werchow | 26. Oktober 2003 | |

| Zinnitz | 31. Dezember 2001 |

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl[13][14][15]: Stand 31. Dezember (ab 1991), ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Im 21. Jahrhundert ist die sorbische Sprache in Calau fast verschwunden, während die Sorben im Jahre 1843 noch einen Anteil von 30,8 Prozent der Gesamtbevölkerung stellten. In den folgenden Jahrzehnten sank die Zahl der Sorben bedingt durch Assimilation rapide; im Jahre 1900 bekannten sich nur noch 3,5 Prozent als Sorben.

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung von Calau besteht aus 18 Stadtverordneten und dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 ergab folgende Sitzverteilung:[16][17]

| Partei / Wählergruppe | Sitze |

|---|---|

| CDU | 6 |

| Die Linke | 3 |

| AfD | 3 |

| SPD | 3 |

| Ländliche Wählergemeinschaft | 2 |

| Bündnis 90/Die Grünen | 1 |

Bürgermeister

- 1990–1994: Herbert Dönau

- 1994–2010: Norwin Märkisch (CDU)

- seit 2010: Werner Suchner (parteilos)[18]

Suchner wurde in der Bürgermeisterwahl am 24. September 2017 mit 63,2 % der gültigen Stimmen für eine weitere Amtszeit von acht Jahren gewählt.[19]

Wappen

Das Wappen wurde am 15. Dezember 1992 genehmigt. Im Februar 2012 erfolgte ein genehmigungsfreies Redesign des Stadtwappens durch den Heraldiker Uwe Reipert (Beeskow).

Blasonierung: „In Silber eine rote Burg, mit bezinntem und gequadertem Mauerwerk sowie mit offenem schwarzem Tor und hochgezogenem goldenem Fallgitter. Die zwei bezinnten runden Türme sind mit spitzen blauen goldbeknauften Helmen und einem schwarzen Fenster versehen. Zwischen den Türmen schwebt ein von Gold und Blau geteilter Schild, oben wachsend ein schwarzer beschwänzter Löwe mit roter Zunge und Bewehrung, unten drei (2:1) sechsstrahlige silberne Sterne.“[20]

Stadtflagge

Die Stadt Calau führt seit März 2012 eine Stadtflagge. § 2 Absatz 3 der Hauptsatzung: Die Stadt Calau führt folgende Flagge: Dreistreifig in den Farben Blau-Gelb-Blau (Blau-Gold-Blau) und im Verhältnis 1:5:1 mit dem Stadtwappen in der Mitte.

Städtepartnerschaften

Calau unterhält eine Städtepartnerschaft mit dem nordrhein-westfälischen Viersen.

Sehenswürdigkeiten und Kultur

In der Liste der Baudenkmale in Calau und in der Liste der Bodendenkmale in Calau stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmäler.

Kirchen

Die evangelische Stadtkirche Calau ist ein spätgotischer, mehrfach umgebauter Backsteinbau. Der Baubeginn ist auf das Ende des 13. Jahrhunderts zu datieren. Um 1400 muss die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt vollendet gewesen sein.[21] Die ursprüngliche Ausstattung der Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Dorfkirchen befinden sich im Calauer Stadtgebiet in den Ortsteilen Buckow, Gollmitz, Groß Jehser, Groß Mehßow, Kalkwitz, Kemmen, Saßleben und Zinnitz. Besonders bemerkenswert ist die Dorfkirche Kemmen, die im 15. Jahrhundert gebaut und nach Beschädigung im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1649 und 1652 durch den Gutsbesitzer Georg Planck erneuert wurde. Hier befindet sich auf dem Taufdeckel eine in den Jahren 1649 bis 1652 aus Holz geschnitzte Figurengruppe Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Als Künstler sind Andreas Schulz aus Calau und Martin Heber aus Cottbus genannt.[22]

Die katholische Pfarrgemeinde St. Bonifatius gründete sich 1930. 1982 entstand die neuapostolische Gemeinde. Die Kirchengemeinde besuchte zuvor den Gottesdienst in Vetschau.

Dorfkirche Buckow

Dorfkirche Buckow.jpg.webp) Dorfkirche Gollmitz

Dorfkirche Gollmitz Dorfkirche Groß Jehser

Dorfkirche Groß Jehser Dorfkirche Groß Mehßow

Dorfkirche Groß Mehßow Dorfkirche Kemmen

Dorfkirche Kemmen Dorfkirche Saßleben

Dorfkirche Saßleben Dorfkirche Zinnitz

Dorfkirche Zinnitz

Rathaus Calau

Das im Stil der Neorenaissance gehaltene Rathaus wurde von 1879 bis 1880 an Stelle eines 200 Jahre alten Vorgängerbaus nach Plänen von Heinrich Seeling errichtet. Im Zweiten Weltkrieg brannte das Gebäude aus, wurde aber in den Jahren 1946 bis 1948 in vereinfachter Ausführung wiederaufgebaut und steht heute unter Denkmalschutz. Am Eingangsportal befindet sich ein Briefkasten für die Witzpost. Dort eingeworfene Kalauer werden im Amtsblatt der Stadt abgedruckt.[23]

Geschichtsdenkmale

- Kriegerdenkmal für die in den Einigungskriegen 1864, 1866 und 1870/71 gefallenen Calauer. Am Sonntag, 1. September 1878, wurde das Denkmal am alten Friedhof feierlich enthüllt. Heutzutage steht es an der Ostseite des Kreishauses.

- Zu dem Kriegerdenkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhne der Stadt Calau wurde am 5. Mai 1931 der Grundstein gelegt. Das Denkmal entstand aus Ton, der in der Gegend um Calau gewonnen und dann zu Klinkern gebrannt wurde. Auf der Spitze des pyramidalen Denkmals saß ein Adler mit angelegten Schwingen, der aus westfälischem Dolomit entstanden war. Das Denkmal ist leider nicht erhalten.

- Denkmalsanlage an der Karl-Marx-Straße/Ecke Parkstraße, 1928 ursprünglich für den ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert gewidmet, von den Nazis 1933 zerstört, 1948 den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet, 1989 wiederum umgewidmet für die Opfer des Faschismus und des Stalinismus

- Gedenkstätte für den Schauspieler Joachim Gottschalk, dessen jüdische Frau Meta und ihr gemeinsamer Sohn Michael zur Vernichtung deportiert werden sollten, worauf die ganze Familie am 6. November 1941 den Freitod wählte. Die 1967 von Theo Balden geschaffene Bronzefigur, die an den Schauspieler erinnert, stand ursprünglich im Park und wurde aufgrund des Neubaus der örtlichen Sparkasse in den 1990er Jahren in eine Gedenkwand am ehemaligen Wohnhaus in der Joachim-Gottschalk-Straße 35 eingefügt

Mädchenbrunnen

In der Cottbusser Straße befindet sich seit 1984 der vom Dresdner Bildhauer Ernst Sauer geschaffene Mädchenbrunnen. Er bekam seinen Namen nach den dort aufgestellten Figuren dreier Frauen mit den Namen Die Schöne, Die Keusche und Die Kesse. Sie entstanden in einer Bildgießerei im benachbarten Lauchhammer.

Findling der Partnerstadt Viersen, Naturdenkmale

Neben der Sparkasse steht seit dem 11. Oktober 2003 ein rund 10 Tonnen schwerer, etwa zwei Meter hoher Findling. Er ist ein Geschenk der Partnerstadt Viersen, stammt aber, geologisch gesehen, aus der Lausitz. Der Stein wurde vom Bildhauer Anatol Herzfeld anlässlich eines Partnerschaftstreffens gemeinsam mit einem seiner Schüler zum Kunstobjekt gestaltet. Zum Bestehen der 20-jährigen Städtepartnerschaft stellten Handwerker am 17. Juni 2011 eine Tafel mit weiteren Informationen neben dem Findling auf.[24]

In Calau steht die Napoleoneiche mit einem Brusthöhenumfang von 7,30 m (2016).[25]

Museen

Calau verfügt über drei Museen: Das 1789 nordöstlich der Stadtkirche errichtete Fachwerkhaus beherbergte von 1887 bis 1908 zwei Mädchenklassen und erhielt daher im Volksmund die Bezeichnung Mädchenhaus. Seit 1935 ist es Sitz des Heimatmuseums der Stadt. Gleich in der Nähe befindet sich das Haus der Heimatgeschichte, in dem die Geschichte des Auswanderers Carl Anwandter vorgestellt wird. Daneben existiert seit 2006 ein Oldtimermuseum, die Mobile Welt des Ostens. Dort werden rund 150 Fahrzeuge – vom Fahrrad bis zum Personenkraftwagen – gezeigt, die in der Zeit vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Wende in der DDR, in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn sowie der Sowjetunion produziert wurden.

Witzerundweg

Der Witzerundweg ist ein touristischer Lehrpfad in Calau, der auf 25 Tafeln durch die Innenstadt führt. Die Tafeln sind an historisch bedeutsamen, in der Regel denkmalgeschützten Bauwerken, touristisch interessanten Punkten, aber auch privaten Gebäuden aufgestellt. Die Tafeln werden von einem Schusterjungen begleitet, der an die vergangene Tradition der Schuhherstellung im Ort erinnern soll und als Maskottchen der Stadt dient. Die bronzenen Figuren schuf der Rheiner Bildhauer Werner Bruning. So befindet sich beispielsweise eine Tafel mit einem Schusterjungen vor dem Springbrunnen des Rathauses. Sie erinnert an die historischen Wasserleitungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, als die Stadt mit Hilfe von hölzernen Rohrleitungen das Wasser in acht Röhrkasten leitete, aus denen sich die Bürger mit Trinkwasser versorgten. Sie wurden mit dem Bau einer Eisenrohrleitung im Jahr 1888 überflüssig, blieben aber als Löschwasserreserve am Marktplatz erhalten. In den Jahren 2000 und 2001 erfolgte ein Umbau als Springbrunnen. Der Kalauer lautet: „Wo gibt es den größten Marktplatz der Welt? Natürlich in Calau, denn er reicht vom Keller bis zur Sonne! (Ratskeller an der Südseite, Hotel zur Sonne an der Nordseite)“ (des Rathauses).[26]

Schloss und Park Zinnitz

Das Schloss Zinnitz (heutiges Erscheinungsbild von 1860–1864) ist ein herausragendes klassizistisches Bauwerk der Schinkelschule und liegt etwas außerhalb in Zinnitz, einem Ortsteil der Stadt Calau südlich des Spreewalds. Es gehört zu den Baudenkmalen in Calau und wird heute u. a. als Architekturbüro und Wohngebäude genutzt.

Kino in Calau

Die evangelische Kirchengemeinde betreibt seit 2013 ein Programmkino als regionale Vertretung und Teil des Dachverbandes der kulturellen Kinos und Filmklubs Filmkommunikation Mecklenburg-Vorpommern mit regelmäßigem Programm durch das Mobile Kino Filmklub Güstrow.

Wirtschaft und Infrastruktur

In der Stadt sind neben landwirtschaftlichen Betrieben zahlreiche mittelständische Unternehmen im metallverarbeitenden Gewerbe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe aktiv. Vom Sender Calau der Deutschen Telekom werden mehrere UKW- und Fernsehprogramme des rbb für Brandenburg abgestrahlt. Darunter wird von Calau aus die Frequenz 93,4 MHz (Inforadio) für die Programme des Sorbischen Rundfunk bereitgestellt. Als Antennenträger fungiert ein 190 Meter hoher Stahlbetonturm, der so genannte „Lange Calauer“, im Südwesten der Stadt bei 51° 44′ 30″ N, 13° 56′ 31″ O, der 1982 errichtet wurde. Bei einem Brand am 26. April 2011 wurden die Sendeanlagen zerstört.[27] Der ursprüngliche Zustand wurde im Februar 2012 wiederhergestellt.[28] In der Ziegeleistraße existiert seit über 100 Jahren eine Badeanstalt, die zu einem Erlebnisbad umgebaut wurde.

Verkehr

Calau liegt an den Landesstraßen L 52 zwischen Luckau und Drebkau, L 55 zwischen Lübbenau und Bronkow sowie L 54 Calau–Vetschau. Die nächstgelegene Autobahnanschlussstelle Calau befindet sich etwa acht Kilometer nordwestlich an der A 13 Berlin–Dresden.

Der Bahnhof Calau[29] liegt an den Bahnstrecken Lübbenau–Kamenz und Halle–Cottbus.

| Linie | Strecke | Taktfrequenz |

|---|---|---|

| RE 10 | Cottbus – Calau (Niederlausitz) – Finsterwalde (Niederlausitz) – Doberlug-Kirchhain – Falkenberg (Elster) – Torgau – Eilenburg – Taucha (b. Leipzig) – Leipzig Hbf | Zweistundentakt |

| RB 24 | Senftenberg – Großräschen – Calau (Niederlausitz) – Lübbenau (Spreewald) – Königs Wusterhausen – Berlin-Schöneweide – Berlin Ostkreuz – Berlin-Lichtenberg – Bernau (b Berlin) – Eberswalde Hbf | Stundentakt |

| RB 43 | Cottbus – Calau (Niederlausitz) – Finsterwalde (Niederlausitz) – Doberlug-Kirchhain – Falkenberg (Elster) | Zweistundentakt |

Der Haltepunkt Gollmitz (Niederlausitz)[30] wird von der Regionalbahnlinie RB 43 bedient.

Bildung

Die Grundschule Calau, seit 2008 mit dem Namen Carl-Anwandter-Grundschule (feierte ebenfalls 2008 den 100. Geburtstag von Carl Anwandter), an der außerdem niedersorbischer Grundschulunterricht angeboten wird[31], vereinigte sich im Juli 2016 mit der Oberschule Calau, die seit 2007 den Namen Robert-Schlesier-Schule trägt. Daneben gibt es einen Hort sowie fünf Kindertagesstätten. Auf 300 m² bietet die Stadtbibliothek rund 24.000 Medien an; sie wird von rund 1.000 angemeldeten Nutzern besucht (Stand: 2012). Dort finden unter anderen Autorenlesungen, Elternabende, Seniorennachmittage, Bibliotheks- und Klassenführungen sowie Medienpräsentationen und weitere literarische Veranstaltungen statt. Für Jugendliche steht weiterhin ein Jugendbegegnungszentrum in Trägerschaft der Freien Jugendhilfe Niederlausitz e. V. zur Verfügung.

Regelmäßige Veranstaltungen

- Brunnen- und Maibaumfest am 30. April

- Stadtfest im August

- Calauer Rocknacht

- Romantische Weihnachten

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Dietrich von Bocksdorf (um 1410–1466), geboren in Zinnitz, Bischof von Naumburg

- Alexius Naboth (* um 1520), lutherischer Theologe[32][33]

- Valentin Naboth (1523–1593), Mathematiker, Astronom und Astrologe

- Andreas Schultze (um 1600–um 1670), Bildhauer des Barock

- Georg Wolschke (um 1650–nach 1717), Kunsttischler

- Georg Ermel (1659–1745), Pädagoge, langjähriger Rektor der sächsischen Fürstenschule Grimma

- Martin Naboth (1675–1721), Arzt

- Robert von Patow (1804–1890), preußischer Politiker, geboren in Mallenchen

- Robert Schlesier (1857–1911), Schuhfabrikant in Calau, versorgte die Stadt ab 1897 mit elektrischem Licht[34]

- Joachim Gottschalk (1904–1941), Schauspieler

- Kurt Wachholz (1909–1969), SS-Hauptscharführer, SD-Mann und Aufseher des Gestapo-Gefängnisses „Kleine Festung Theresienstadt“

- Jean Pierre Vité (1923–2016), Forstwissenschaftler, geboren in Groß Jehser

Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen

- Carl Anwandter (1801–1889), Persönlichkeit der deutschen Migration nach Chile, Stadtkämmerer und Bürgermeister von Calau, Mitglied der Preußischen Nationalversammlung

- Ernst Dohm (1819–1883), Redakteur und Schriftsteller, verhalf dem Kalauer in seiner Zeitschrift Kladderadatsch zu überregionaler Bekanntheit

- Andreas Apelt (* 1958), Autor, Publizist, Bürgerrechtler und Politiker (CDU), aufgewachsen in Zinnitz

Literatur

- J. F. Merbach: Geschichte der Kreis-Stadt Calau im Markgrafenthume Niederlausitz. Zwey Theile in einem Bande. Lübben 1833 (Digitalisat).

- Richard Moderhack: Die ältere Geschichte der Stadt Calau in der Niederlausitz, Dissertation 1932

- Matthäus Merian (Herausgeber und Illustrator) und Martin Zeiller (Textautor): Topographia Superioris Saxoniae. Merian, Frankfurt am Main 1650, S. 33. (Digitalisat des Artikels Calau bei Wikisource)

- Verlag+Druck Linus Wittich KG (Hrsg.) in redaktioneller Verantwortung der Stadt Calau: gemeinsam leben in Calau… kerngesunde Kleinstadt mit Witz, ohne Datumsangabe, S. 32

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen

- Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (PDF-Datei; 950 KB) (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen) (Hilfe dazu).

- rbb-online.de: Lübben und Calau offiziell sorbisches Siedlungsgebiet. (Memento des Originals vom 1. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 21. April 2016.

- Auskunft des Einwohnermeldeamtes der Stadt Calau vom 18. Juni 2020.

- Dienstleistungsportal der Landesverwaltung Brandenburg. Stadt Calau

- Heinrich Gottfried Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 457–459.

- Mittelalterliche Leprosenhäuser im heutigen Brandenburg und Berlin (Klapper 1998), abgerufen am 5. November 2017 (Memento des Originals vom 14. August 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Stadt Calau (Hrsg.): Gemeinsam leben in Calau ...kerngesunde Kleinstadt mit Witz, Informationen für Einwohner. S. 34, Broschüre, ohne Datumsangabe

- StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2001

- StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2003

- Calauer Stadtnachrichten und Amtsblatt der Stadt Calau. Stadt Calau, 7. September 2018, abgerufen am 21. Oktober 2018.

- Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 1. Januar 1948 in den neuen Ländern, Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart, 1995, ISBN 3-8246-0321-7, Herausgeber: Statistisches Bundesamt

- damalige Schreibweise des Ortes Schrakau

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Oberspreewald-Lausitz. S. 14–17

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Webseite der Stadt Calau

- Machtwechsel in Calau: Suchner wird neuer Bürgermeister. In: Lausitzer Rundschau, 13. Dezember 2009

- Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 24. September 2017

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- Herbert Schulze, Die Stadtkirche zu Calau, in: Amtsblatt für das Amt Calau, Calau, Nr.3 2002, S. 13

- Flyer zu einer Ausstellung „Johannes der Täufer – christliche Wurzeln und Brauchtum in Süd-Brandenburg“ (Sommer 2008)

- Holger Kreitling: Witz komm‘ raus, Du bist von Kalauern umgeben. In: Die Welt, 3. Juni 2011, abgerufen am 6. Juli 2014.

- Stadt Calau (Hrsg.): Gemeinsam leben in Calau ...kerngesunde Stadt mit Witz, Informationen für Einwohner. S. 34, Broschüre, ohne Datumsangabe

- Eintrag im Verzeichnis Monumentaler Eichen. Abgerufen am 10. Januar 2017.

- André Micklitza: Auf Schusters Rappen von Kalauer zu Kalauer. In: neues deutschland, 2./3. Juni 2012, S. W14

- Rundfunk Berlin-Brandenburg, Brandenburg aktuell, 26. April 2011

- rbb-Sendermast in Calau sendet wieder, rbb-online.de, 10. Februar 2012 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Calau (Niederlausitz) auf bahnhof.de

- Gollmitz (Niederlausitz) auf bahnhof.de

- Carl-Anwandter-Grundschule – Niedersorbischer Grundschulunterricht: witaj-sprachzentrum.de (Memento des Originals vom 31. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 6,3 MB)

- Heinz Schmitt: Naboth (Nabod, Nabut, Nobotensis), Alexius. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 29, Bautz, Nordhausen 2008, ISBN 978-3-88309-452-6, Sp. 965–973.

- Hermann Cremer: Greifswalder Studien. Gütersloh: Bertelsmann, 1895, S. 27, OCLC 40242148.

- Robert Schlesier – ein bewegtes Leben