Brühl (Adelsgeschlecht)

Brühl ist der Name eines alten sächsisch-thüringischen Adelsgeschlechts mit Stammhaus auf Gangloffsömmern in Thüringen. Zweige der Familie bestehen bis heute.

Geschichte

Über die älteste Geschichte dieser Familie ist noch wenig bekannt. Erstmals erwähnt wird das Geschlecht im Jahre 1344 mit Heinrich aus dem Brühl.[1] Er wird als Ministerialer der Grafen von Hohnstein in einer Urkunde genannt. Auch später wurde der Leitname Heinrich noch oft an Angehörige der Familie vergeben.

Heinrich von Brühl († 1446) besaß das Rittergut Wenigen-Tennstedt und erscheint 1424 erstmals urkundlich. Mit ihm beginnt die Stammreihe des Geschlechts. Dessen Nachkomme Heinrich von Brühl, erwarb um 1470 den Sattelhof zu Gangloffsömmern bei Weißensee. Gangloffsömmern wurde für lange Zeit der Stammsitz des Geschlechts.

Zudem erwarb 1464 ein Johannes Brühl (sen.) das Gut Pakosław (Großpolen), dessen Sohn, Johannes Brühl (jun.), 1496 mit seiner Frau Balice Banarowna, Erbin von Oświęcim, als Begleiter der Königstochter Barbara von Polen (spätere Gemahlin des Herzogs Georg von Sachsen), Polen in Richtung Sachsen verließ. Mit diesem polnischen Abstammungsnachweis war im 18. Jh. auch der Namen Brühl-Oswiecino gebräuchlich.

Ende des 17. Jahrhunderts besaß den Stammsitz der sachsen-weißenfelsische Oberhofmarschall und „Wirkliche Geheime Rat“ Hans Moritz von Brühl. Sein dort geborener Sohn war der bekannte Heinrich von Brühl (1700–1763). Er war seit 1719 in kursächsischen Hofdiensten und stieg durch die Gunst Augusts des Starken schnell auf. Fast zwei Jahrzehnte lang war Brühl als Premierminister und Oberkämmerer einer der mächtigsten Männer im Kurfürstentum Sachsen. Brühls Finanzpolitik, der auch sein willensschwacher Fürst nicht Einhalt gebot, führte Sachsen ins finanzielle Desaster. In dieser Stellung wurde Heinrich von Brühl 1737 (wie auch seine drei älteren Brüder am 16. April 1738) in den Reichsgrafenstand erhoben.

Die beiden jüngsten der vier Brüder begründeten zwei Linien, eine ältere sächsische, ausgehend von dem sächsischen Landeshauptmann Friedrich Wilhelm von Brühl und eine jüngere, sächsisch-preußische Linie, ausgehend von dem Premierminister Heinrich von Brühl. Im Besitz der alten Linie verblieben die Güter Gangloffsömmern, Forst, Pförten bei Sorau und Schloss Seifersdorf bei Wachau. Eine Nebenlinie führte ab 1909 den Namen Brühl-Renard. Sie erlosch 1923 im Mannesstamm.[2] Die Familie ist heute weitverzweigt.

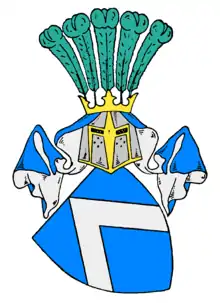

Wappen

- Das Stammwappen zeigt in Blau einen silbernen Sparren. Auf dem bekrönten Helm fünf natürliche Pfauenfedern. Die Helmdecken sind blau-silbern.

- Das gräfliche Wappen von 1773 ist geviert. Die Felder 1 und 4 von Gold und Rot gespalten, belegt mit einem gold gekrönten Doppeladler, dessen rechte Hälfte schwarz, die linke silbern ist, 2 und 3 in Blau der silberne Sparren (Stammwappen). 3 Helme: auf dem rechten mit blau-silbernen Decken fünf natürliche Plauenfedern (Stammhelm), auf dem mittleren mit rechts schwarz-goldenen und links rot-silbernen Decken der Doppeladler, auf dem linken mit rot-silbernen Decken eine gold gekrönte, von Schwarz und Gold fünfmal geteilte Säule, besteckt mit drei natürlichen Pfauenfedern. Schildhalter: zwei einwärts sehende, gekrönte goldene Löwen.

|

Bekannte Familienmitglieder

- Hans Moritz von Brühl (Oberhofmarschall) (1665–1727), Geheimer Rat und Oberhofmeister des Herzogs von Sachsen-Weißenfels und Oberhauptmann des Fürstentums Sachsen-Querfurt und der Thüringer Landesportion

- Friedrich Wilhelm von Brühl (1699–1760), königlich-preußischer und kurfürstlich-sächsischer Geheimer Rat und Landeshauptmann in Thüringen

- Heinrich von Brühl (1700–1763), sächsischer Premierminister und Oberkämmerer

- Hans Moritz von Brühl (1736–1809), sächsischer Gesandter in London, Wissenschaftler, Publizist und Mäzen

- Alois Friedrich von Brühl (1739–1793), deutscher Theaterschriftsteller

- Carl Adolph von Brühl (1742–1802), königlich sächsischer und preußischer Generalleutnant, Erzieher Friedrich Wilhelm III. und von dessen Geschwistern

- Hanns Moritz von Brühl (1746–1811), sächsischer Adliger und Rittergutsbesitzer in Seifersdorf (Wachau) bei Radeberg, Übersetzer und Zeichner

- Christina von Brühl (1756–1816), Schriftstellerin und Gartenarchitektin, Initiatorin der Gartenszenen und Denkmäler im Seifersdorfer Tal

- Carl von Brühl (Hans Moritz II., 1772–1837), preußischer Geheimrat, Generalintendant der königlichen Schauspiele Berlin 1815–1828 und Generalintendant der Museen ab 1829, Graf von Seifersdorf (Wachau) von 1816 bis 1837

- Marie von Brühl (1779–1836), Ehefrau des preußischen Generals und Militärtheoretikers Carl von Clausewitz

- Wilhelm von Brühl (1788–1867), preußischer Generalleutnant

- Friedrich von Brühl (1791–1859), preußischer Generalleutnant

- Carl von Brühl (1818–1858), Sohn von Carl von Brühl (1772–1837)

- Friedrich Stephan von Brühl (1819–1893), ab 1851 Mitglied und ab 1879 Vorsitzender des Kommunallandtages der Niederlausitz sowie 1851/76 Mitglied des alten und danach des neuen Landtages der Provinz Brandenburg, Vorsitzender der Stände der Niederlausitz

- Friedrich-Franz von Brühl (1848–1911), Mitglied des Preußischen Herrenhauses und der Niederlausitzer Ständeversammlung

- Hans Moritz von Brühl (1849–1911), Generalleutnant

- Ferdinand von Brühl (1851–1911), Generalmajor

- Franz von Brühl (1852–1928), Verwaltungsjurist

- Karl von Brühl-Renard (1853–1923), Sohn von Carl von Brühl (1818–1858)

- Alfred von Brühl (1862–1922), Maler in Düsseldorf und Direktor der Kunstakademie Königsberg

- Friedrich-Joseph von Brühl (1875–1949), erbliches Mitglied des Preußischen Herrenhauses und Fideikommissherr

- Friedrich-August von Brühl (1913–1981), Oberstleutnant der Bundeswehr

- Dietrich von Brühl (1925–2010), deutscher Diplomat

- Christine von Brühl (* 1962), deutsche Autorin und Journalistin.

Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), sächsischer Premierminister

Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), sächsischer Premierminister

Carl Graf von Brühl (1772–1837), Generalintendant der Schauspiele und Museen in Berlin

Carl Graf von Brühl (1772–1837), Generalintendant der Schauspiele und Museen in Berlin Marie von Clausewitz geb. Gräfin von Brühl (1779–1836)

Marie von Clausewitz geb. Gräfin von Brühl (1779–1836)

Besitzungen

Der Vater des Premierministers, Hans Moritz von Brühl, hatte lediglich ein kleines Rittergut in Gangloffsömmern besessen, wo Heinrich von Brühl auch geboren wurde; später übernahm es einer seiner Brüder. Diese, Hans Moritz von Brühl (General), Friedrich Wilhelm von Brühl und Johann Adolph von Brühl, erwarben oder erbauten zur Zeit der Herrschaft ihres jüngsten Bruders – wie dieser selbst – eine Anzahl bedeutender Palais und Schlösser. (Siehe: Heinrich von Brühl, Abschnitt Bauten und Besitzungen.) Die Freie Standesherrschaft Forst-Pförten in der Niederlausitz blieb bis zur Enteignung im Jahr 1945 im Besitz der Grafen von Brühl, ebenso das der jüngeren Linie gehörende Schloss Seifersdorf bei Dresden. Die meisten übrigen Besitze des bei seinem Tode 1763 stark verschuldeten Ex-Premiers, dessen Besitzungen auch teilweise konfisziert waren, wurde von den Erben bald verkauft, auch infolge von Auseinandersetzung mit dem sächsischen Staat, darunter das Palais Brühl in Dresden, das Palais Brühl-Marcolini, Schloss Nischwitz bei Leipzig sowie Schloss Lindenau und Schloss Oberlichtenau in der Oberlausitz.

- Schloss Pförten (bis 1945 im Besitz der Familie)

- Schloss Seifersdorf bei Dresden (bis 1945 im Besitz der Familie)

- Palais Brühl, Dresden

- Brühlsches Palais, Warschau

- Brühl-Palast in Młociny (heute Warschau)

- Schloss Martinskirchen

.jpg.webp) Ruine des Schlosses Pförten

Ruine des Schlosses Pförten Palais Brühl, Dresden

Palais Brühl, Dresden

Schloss Martinskirchen

Schloss Martinskirchen

Literatur

- Otto Hupp: Münchener Kalender 1923. Verlagsanstalt München/Regensburg 1923.

- Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 1917. S. 169.

- Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon. Band II, Band 58 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1974, ISSN 0435-2408.

- Heinrich Graf von Brühl und die Herrschaft Forst-Pförten, Hrsg. Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz), 2003.

- Alojzy Fryderyk von Brühl 1739–1793. Juliusz Dudziak, Zielona Góra, 2010 ISBN 978-83-929767-0-7.

- Maria Emanuel Herzog zu Sachsen: Mäzenatentum in Sachsen. Verlag Weidlich, Frankfurt am Main 1968, eigenes Kapitel über die Familie von Brühl, S. 14–16, 43–45.

Einzelnachweise

- Heydenreich, Codex diplom. Hohenst., A VIII, 2d, Nr. 1, S. 148

- Archivlink (Memento des Originals vom 11. Dezember 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.