Brandenburgische Universität Frankfurt

Die Brandenburgische Universität Frankfurt (auch Alma Mater Viadrina oder kurz Viadrina genannt) war die erste Universität in Brandenburg. Sie wurde 1506 in Frankfurt (Oder) gegründet, 1811 nach Breslau verlegt, mit der dortigen Universität Leopoldina vereinigt und als Königliche Universität zu Breslau weitergeführt.

Geschichte

Gründung

1498 stellte Papst Alexander VI. einen Stiftungsbrief für die Universität aus. Im selben Jahr wurde an der Stelle einer bei einem Pogrom zerstörten Synagoge mit dem Bau des Kollegienhauses begonnen. Bauleiter war Stephan Hundertmarks, der später Bürgermeister wurde. Geldgeber war der Stadtrat. Bis zur Fertigstellung des zweistöckigen Gebäudes im Jahr 1507 kostete das Projekt die Stadt 1100 Schock Groschen.

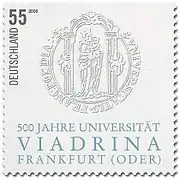

Papst Julius II. genehmigte am 15. März 1506 die Errichtung der Alma Mater Viadrina. Sie wurde am 26. April 1506 durch Kurfürst Joachim I. als erste Universität in Brandenburg gegründet. Im Gründungsjahr immatrikulierten sich über 900 Studenten aus den deutschen Ländern, aus Polen, Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Stadt Frankfurt an der Oder zählte damals 5.000 Einwohner.

An der Viadrina wurden die klassischen vier Fakultäten betrieben, also Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und Philosophie.

Name Viadrina

Der Name Viadrina kommt aus dem Lateinischen und lässt sich mit „die an der Oder gelegene“ übersetzen. Die Herkunft des Namens Viadrus als Name der Oder ist umstritten. So wird vermutet, der neulateinische Name Viadrus sei von dem Frankfurter Professor Jodocus Willich für die Oder eingeführt worden.[2] Er findet sich in der Frankfurter Stadtansicht der Cosmographia von 1550. Der Holzstich von 1543 ist die erste Stadtansicht Frankfurts; bereits die Karte zur Germania magna der Ulmer Ptolemäus-Ausgabe von 1482 nennt aber die Bezeichnung Viadus fl.[3][4]

Entwicklung

Zum Stolz der Stadt erhielt das Kollegienhaus 1511 eine Wasserleitung. In den zwei Hörsälen lehrten zwölf besoldete Magister der Artistenfakultät. Kurz nach 1516 wurde die Bibliothek mit dem Erstbestand aus einer Erbschaft des verstorbenen Siegfried Uttensberger im Dachgeschoss angelegt. Ab 1659 war Jonathan Le Clercq erster Bibliothekar der Universität. Die Bibliothek wurde neben der Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg eine der großen in Preußen.

In den Pestjahren 1613, 1625, 1626 und 1656 wurde die Universität in die nahegelegene Stadt Fürstenwalde/Spree verlegt.

1678 wurde auf Befehl von Kurfürst Friedrich Wilhelm westlich des Gebäudes ein botanischer Garten angelegt. Bernhard Friedrich Albinus ließ 1684 im Erdgeschoss ein Anatomisches Theater anlegen. Durch Schäden vom Dreißigjährigen Krieg und die nachfolgende Vernachlässigung der Bausubstanz war das Gebäude 1690 vom Einsturz bedroht. Von 1693 bis 1694 wurde das Gebäude dann grundlegend restauriert und um ein Stockwerk erhöht, die Schmuckgiebel wurden entfernt. Über dem Zugang war eine Mondsichelmadonna. Die Kartusche trug die Beischrift:[5]

Verlegung

Zur Erneuerung Preußens nach dem Frieden von Tilsit (1807) gehörte eine Reform der Universitäten. An die Stelle der bereits 1806 durch Napoleon Bonaparte geschlossenen Friedrichs-Universität im von Preußen abgetrennten Halle trat in Berlin die Universität zu Berlin. Am 24. April 1811 unterzeichnete König Friedrich Wilhelm III. die Kabinettsorder an den Staatskanzler Karl August von Hardenberg:[6]

„Da bei der Nähe der Universität in Berlin sich die in Frankfurt nicht länger erhalten kann, wie die Erfahrung schon jetz hinreichend erweist, und kein Zweifel ist, daß sie sich bald von selbst auflösen würde; da dagegen die Einziehung der geistlichen Güter in Schlesien die dortigen literarischen und Kunstschätze mehrt, ein zweckmäßigeres Locale darbietet und die Lage der Provinzen dafür spricht, so setze ich hiermit fest:

- Die Universität Frankfurt wird nach Breslau verlegt.

- Zu Michaelis 1811 fangen daselbst schon die Collegia an.

- Der Geh. Staatsrat von Schuckmann wird alles, was zur Verlegung und Einrichtung erforderlich ist, sogleich einleiten und mir durch Sie die nötigen Vorschläge überreichen.“

Die im August 1811 geschlossene Viadrina vereinigte sich mit der Leopoldina in Breslau zur Königlichen Universität zu Breslau. Viele Professoren gingen an diese neue Volluniversität, andere nach Berlin. Der Bestand der Bibliothek von ca. 28.000 Büchern wurde im selben Monat auf Veranlassung von Professor Schneider über die Oder nach Breslau verschifft.

Weitere Nutzung des Kollegienhauses

Nach der Schließung der Universität wurde die mittlere Etage dem Konditor Couriol überlassen, der darin Maskenbälle veranstalten durfte. 1815 ging das Gebäude vom Staat in das Eigentum der Stadt über und die Untergeschosse wurden als Heu- und Strohmagazin verwendet. Als Gegenleistung überließ die Stadt dem Staat das Gebäude der Stadtschule, dem Stadthof. Im obersten Stockwerk befand sich aber seit 1758 weiterhin die Bibliothek der Königlichen Friedrichschule.

1822 wurde das Gebäude zur Stadtschule umgebaut, nachdem die Lagerbestände ins nahe Fouragemagazin verlagert worden waren. Geplant hatte den Umbau der Stadtbaurat Clemens; ausgeführt wurden die Arbeiten von Maurermeister Riegel. Im November 1824 wurde der Schulbetrieb aufgenommen.

Die Schule zog am 25. April 1911 in ein Gebäude in der Wieckestraße. Von 1914 bis 1945 diente das Kollegienhaus als Volksschule (Georgenschule). Sie überstand den Zweiten Weltkrieg ohne größere Schäden und wurde daher 1945 als Unterkunft für Flüchtlinge aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches genutzt.

Danach blieb das Gebäude ungenutzt. 1953 gab es Pläne und bereits bewilligte Mittel, hier einen Jugendclub einzurichten; allerdings wurden die Pläne von der Staatlichen Plankommission verworfen. Auch Bemühungen des Denkmalschutzes waren nicht erfolgreich.[7] Am 20. Dezember 1962 um 14 Uhr wurde das inzwischen zur Ruine verkommene Gebäude abgerissen, um einem geplanten Wohnkomplex Platz zu machen.

- Fotografien, ca. 1911

.jpg.webp) Das Kollegienhaus von 1694

Das Kollegienhaus von 1694 Giebelfeld

Giebelfeld Treppenhaus

Treppenhaus

Rektoren

Insgesamt gab es zwischen 1506 und 1811 mehr als 250 verschiedene Prorektoren. Rektor war der Landesherr. Viele Professoren waren mehrfach Rektor. So wechselte von 1509 bis 1749 die Besetzung der Position jedes Semester.[8]

- Konrad Koch (Wimpina) (1460–1531), Gründungsrektor. Er stellte zu den 95 Thesen Martin Luthers 106 Gegenthesen auf, als deren Verfasser Johann Tetzel in Erscheinung trat. Auf der Grundlage der Gegenthesen hielt Tetzel am 20. Januar 1518 an der Viadrina eine Disputation über den Ablasshandel.[9]

- Ambrosius Lacher (um 1470–1540)

- Johann Blankenfeld (1471–1527)

- Gregor Günther († 1519)

- Ludolph Schrader (1531–1589)

- Johann Knobloch (1520–1599)

- Erdmann Kopernikus († 1573)

- Heinrich Wenzel von Münsterberg (1592–1639) WS 1608

- Conrad Bergius (1592–1642) 1629

- Johann Brunnemann (1608–1672) WS 1638, 1649, 1655, 1669

- Johann Christoph Bekmann (1641–1717) 1672

- Arnold Wesenfeld (1664–1727)

- Johann Lorenz Fleischer (1689–1749) SS 1745

- Johann Samuel Friedrich von Böhmer (1704–1772) 1759, 1769

- Christian Ernst Wünsch (1744–1828) 1792, 1803 u. 1811, letzter Rektor

Bekannte Professoren (Auswahl)

- Georg Sabinus (1508–1560), Professor der Poesie und Beredsamkeit

- Andreas Musculus (1514–1581), Professor der Theologie

- Heinrich Paxmann (1531–1580), Professor der Moral und Beredsamkeit

- Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), Professor der Weltweisheit und der schönen Wissenschaften

Studenten

Bis zu ihrer Verlegung nach Breslau studierten an der Alma Mater Viadrina 55.000 Personen.

.jpg.webp)

Bekannte Studenten (Auswahl)

- Hermann Trebelius, Dichter und Buchdrucker (um 1475–nach 1515)

- Ulrich von Hutten (1488–1523), Humanist

- Erhard von Queis (um 1490–1529), Bischof von Pomesanien, Wegbereiter der Reformation in Preußen

- Thomas Müntzer (um 1490–1525), Theologe und Führer im Bauernkrieg

- Jodocus Willich (1501–1552), Universalgelehrter und Professor in Frankfurt

- Christoph Stymmelius (1525–1588), Generalsuperintendent von Pommern-Stettin und Autor der ersten Studentenkomödie Studentes

- Gregor Lange (1540–1587), Komponist, Kantor an der Marienkirche

- Michael Praetorius (1571–1621), Komponist

- Jakob Schickfuß (1574–1637), Chronist von Schlesien, Notar der Universität und kaiserlicher Rat und Kammerfiskal

- Johannes Fleischer der Jüngere (1582–1608), einer der ersten Deutschen in Nordamerika, erster Arzt und akademisch gebildete Botaniker in Englisch-Nordamerika

- Martin Willich (Pastor) (1583–1633) lutherischer Theologe;

- Tobias Magirus (1586–1652), Polyhistor und Professor in Frankfurt

- Martin Opitz (1597–1639), Dichter, Diplomat und Gelehrter

- Martin Friedrich Seidel (1621–1693), Historiker

- Samuel Stryk (1640–1710), Professor und dreimal Rektor in Frankfurt

- Johann Christoph Bekmann (1641–1717), Universalgelehrter und Professor in Frankfurt

- Christian Thomasius (1655–1728),

- Jakob Heinrich Graf von Flemming (1667–1728), kursächsischer Minister und Feldmarschall

- Andreas Ottomar Goelicke (1671–1744), Mediziner

- Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), Komponist

- Ludwig von Pfuel (1718–1789), Generalmajor

- Johann Gottlieb Walter (1734–1818), Anatom

- Friedrich Gedike (1754–1803), Pädagoge

- Carl August Wilhelm Berends (1759–1826), Mediziner, Professor in Frankfurt

- Konrad Engelbert Oelsner (1764–1828), politischer Publizist

- Wilhelm von Humboldt (1767–1835), Gelehrter und Staatsmann

- Alexander von Humboldt (1769–1859), Naturforscher

- Heinrich Zschokke (1771–1848), Publizist, Pädagoge, Privatdozent in Frankfurt

- Heinrich von Kleist (1777–1811), Dramatiker

- Ludwig Berger (1777–1839) Komponist, Pianist

- Johann David Erdmann Preuß (1785–1868), Historiker

- Alexander von der Marwitz (1787–1814), brandenburgischer Adeliger und Brieffreund der Rahel Varnhagen von Ense

Jüdische Studenten

Bei der Eröffnung der Universität war es, wie in den größten Teilen Europas, den Juden verboten, sich zu immatrikulieren. Als Kurfürst Johann Sigismund (Brandenburg) 1613 zur reformierten Kirche übertrat, neigte die Frankfurter Universität immer mehr zum Calvinismus. Der spätere Professor, Universitätsbibliothekar und Rektor Johann Christoph Bekmann besuchte im Rahmen einer Bildungsreise 1663/64 die für jüdische Studenten geöffnete Universität Leiden und ließ sich in Amsterdam vom Rabbiner Jacob Abendana „im Talmudischen und in der arabischen Sprache unterrichten“.[10] 1673 eröffnete Bekmann in Frankfurt eine Druckerei, in der hebräische Werke gedruckt wurden, darunter 1697 die erste vollständige Ausgabe des Babylonischen Talmud in Deutschland.[11]

Am 29. April 1678 erteilte der Kurfürst Friedrich Wilhelm Gabriel Moschowitz (auch „Gabriel ben Mose“) und Tobias Moschowitz (auch „Tobias ben Mose“ aus Metz) als ersten jüdischen Studenten das Recht, an der Universität zu studieren. Das Studieren war allerdings durch die Kränkungen und abfällige Bemerkungen über das Judentum durch die Professoren nicht einfach. Ihre Promotion erlangten beide später an der Universität Padua, da sie ihnen in Frankfurt verwehrt blieb. Tobias wurde später Leibarzt des Sultans in Konstantinopel. Salomon Liebmann war der nächste erfasste Jude, welcher ebenfalls auf Geheiß des Kurfürsten ab 1695 an der Viadrina studierte. Die erste Promotion eines Juden erfolgte am 15. Oktober 1721. Den Doktorgrad erhielt Moses Salomon Gumpertz, der zuvor an der Karls-Universität studiert hatte. Bis 1794 wurden 29 Juden in Medizin promoviert, unter ihnen Marcus Elieser Bloch.

Der letzte immatrikulierte jüdische Student der alten Universität war Wilh. Salomon Hirschel, der sich am 28. September 1810 einschrieb; sein Studium konnte er aber durch die Schließung der Universität in Frankfurt nicht beenden. Insgesamt hatten bis dahin etwa 140 Juden in Frankfurt studiert; die meisten kamen aus Polen-Litauen, manche aus Prag und Amsterdam, einer aus London.[12]

Kränzchen

Die Studenten waren in Kränzchen zusammengeschlossen. Die Chargierten trugen landsmannschaftliche Uniformen.[13] Am 16. Februar 1798 gründeten die Frankfurter Kränzchen den in deutschen Landen ersten Senioren-Convent. Der SC-Comment ist der älteste erhaltene.[14]

Nachwirken

Zur Erinnerung an die Universitätsgründung veranstaltete die Stadt Frankfurt 1906 eine 400-Jahr-Feier. „Sitz einer Universität wird unsere Stadt schwerlich jemals wieder werden“, bedauerte man.[15][16][17]

180 Jahre nach der Universitätsschließung, im Juli 1991, wurde in Frankfurt die Europa-Universität Viadrina neu gegründet.

Heute erinnern noch der Straßenname An der Alten Universität und eine Reliefmauer an die ehemalige Universität.

Literatur

- Ewald Horn: Bemerkungen zu den Statuten der philosophischen Fakultät in Frankfurt a. O. Pädagogisches Archiv, Monatsschrift für Erziehung, Unterricht und Wissenschaft, Jg. 42 (1900), S. 587–592.

- Erich Röhlke: Anciennität und Kontinuität in der Matrikel der Viadrina zu Frankfurt a./O. Einst und Jetzt, Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, Bd. 18 (1973), S. 142–154.

- Günther Hasse, Joachim Winkler (Hrsg.): Die Oder-Universität Frankfurt. Beiträge zu ihrer Geschichte. Böhlau, Weimar 1983.

- Jahresberichte des Fördervereins zur Erforschung der Geschichte der Viadrina, Band 1 (1998) – Band 5 (2005/06). scrîpvaz-Verlag, Schöneiche bei Berlin. ISSN 1437-1715

- Michael Höhle: Universität und Reformation. Die Universität Frankfurt (Oder) von 1506 bis 1550. Böhlau, Köln 2002.

- Irina Modrow: Wonach in Frankfurt „jeder, der nur wollte, gute Studien machen konnte...“ Eine kleine Geschichte der Viadrina anlässlich ihres 500. Jubiläums. scrîpvaz-Verlag, Schöneiche bei Berlin 2006.

- Ralf-Rüdiger Targiel: Vom Großen Collegienhaus der Frankfurter Universität. Die Mark Brandenburg. Zeitschrift für das Land Brandenburg, Heft 63, Marika Großer Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-910134-22-5.

- André König: Alma mater Viadrina. Die Mark Brandenburg. Zeitschrift für das Land Brandenburg, Heft 63, Marika Großer Verlag, Berlin 2006.

Weblinks

Einzelnachweise

- Urkunde vom 9. Juli 1518, Umschrift: SIGILLUM RECTORIS STUDII FRANGFURDII. Die Mondsichelmadonna wurde in das Siegel der Breslauer Universität übernommen.

- Joachim Schneider: Über die Herkunft und Varianten des Flussnamens Oder. In: Mitteilungen des historischen Vereins zu Frankfurt (Oder). 2003, Heft 1, S. 14.

- Karte zur „Germania magna“ nach Ptolemäus, 15. Jahrhundert.

- Ernst Otto Denk u. a.: VIADRUS. Heimatbuch für Bad Freienwalde, Bad Freienwalde Touristik GmbH, 2009.

- Deutsch: „Ich will für die Völker mein Banner aufrichten; dann werden sie deine Söhne in den Armen herzubringen. Jesaja 49,22.“

- Die entscheidende Kabinettsorder, in:Aus dem Leben der Universität Breslau. Kommissionsverlag W. G. Korn, 1936, S. 13.

- Anja Persinger in: Märkische Oderzeitung / Frankfurter Stadtbote. 15. April 2006, S. 15.

- Universitätsmatrikel 1506–1811 (Textarchiv – Internet Archive).

- Johann Tetzels Gegenthesen luther2017.de, 24. Januar 2017.

- B. Brilling: Gründung und Privilegien der hebräischen Buchdruckerei in Frankfurt a.O. Breslau 1936, S. 267. Hier nach Ralf-Rüdiger Targiel, Mitteilungen Frankfurt Oder, 1999, S. 10.

- Bekmanns Werk Historia Orbis Terrarum, Geographica et Civilis uni-mannheim.de, siehe Einführung.

- Ralf-Rüdiger Targiel: Mit kurfürstlicher Genehmigung, immatrikuliert in Frankfurt – Jüdische Studenten an der Viadrina. Mitteilungen Frankfurt (Oder). Historischer Verein zu Frankfurt (Oder) e. V. (Hrsg.), 1999 Heft 1, S. 10–16.

- Erich Röhlke: Über das Kränzianertum an der Viadrina [Frankfurt a. d. O. 1763/86–1811]. Einst und Jetzt, Bd. 17 (1972), S. 113–125.

- Erich Bauer (Hrsg.): 14 der ältesten SC-Komments vor 1820. Einst und Jetzt, Sonderheft 1967, S. 5–8.

- Andrea Lehmann: Die Säkularfeiern der Alma Mater Viadrina (1606–1906). (PDF; 646 kB) stadtarchiv-ffo.de; 2005

- Gustav Bauch (Hrsg.): Aus dem ersten Jahrzehnt der Universität und die ältesten Dekanatsbücher der Juristen und der Mediziner. Festschrift zur vierhundertjährigen Jubelfeier der Alma Mater Viadrina. M. & H. Marcus, Breslau 1906; archive.org

- Acten und Urkunden der Universität Frankfurt a.O. Verlag von M. & H. Marcus, Breslau 1907; archive.org.

_20.jpg.webp)