Geschichte der Steiermark

Die Geschichte der Steiermark deckt sich in vielen Epochen mit der österreichischen Geschichte. Dieser Artikel ist ein Überblick über die regionsspezifischen Eigenheiten der historischen Entwicklung bis zum heutigen Bundesland Steiermark.

Urgeschichte

Die spärlichen ältesten Spuren der Anwesenheit von Menschen im Gebiet der heutigen Steiermark stammen aus dem Mittelpaläolithikum, der Zeit der Neandertaler. Im Wesentlichen handelt es sich um Funde von Stein- und Knochenwerkzeugen im Grazer Bergland in der Repolusthöhle, der Badlhöhle bei Peggau und der Drachenhöhle bei Mixnitz. Spuren jungsteinzeitlicher Siedlungen wurden unter anderem am Pölshals und am Buchkogel bei Wildon nachgewiesen.

In der Bronze- und Urnenfelderzeit entwickelte sich in Mitteleuropa ein bedeutender Kulturkomplex, der in der Steiermark mit Funden in Wörschach, Königsberg bei Tieschen, Bärnbach, Ringkogel bei Hartberg, Kulm bei Trofaiach und Kulm bei Weiz bezeugt ist.

Die wichtigsten Funde aus der Hallstattzeit sind das Fürstengrab auf dem Burgstallkogel in Kleinklein bei Leibnitz und der Kultwagen von Strettweg.

Die Zuwanderung der Kelten in das Gebiet der heutigen Steiermark, die für die Zeit von 450 bis 250 vor Christus angenommen wird, ist maßgeblich für die Kultur der La-Tène-Zeit. Aus dem 5. und 4. Jahrhundert gibt es nur wenig Einzelfunde der La-Tène-Kultur. Der Schwerpunkt der mittellatènezeitlichen Grabfunde in der Steiermark liegt im 3. Jahrhundert. Der archäologische Befund spricht für eine keltische Bevölkerungsbewegung muraufwärts. Der größte Teil des heute steirischen Gebietes wurde Teil des Königreichs Noricum, dessen Verwaltungszentrum im Klagenfurter Becken lag.

Römische Zeit und Völkerwanderung

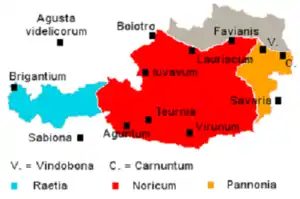

Im Jahre 15 v. Chr. wurde das Königreich Noricum Teil des Römischen Reiches. Die Umwandlung in eine römische Provinz mit der Hauptstadt Virunum auf dem Zollfeld erfolgte unter Kaiser Claudius. Unter der Herrschaft der Römer, während der die Kelten, darunter als Hauptstamm die Noriker, weiterhin das Land bewohnten, gehörte der östliche Teil der heutigen Steiermark zu Pannonien, der westliche zu Noricum.

Um 70 n. Chr. erhielt die Stadt Flavia Solva, die in der Umgebung der heutigen Stadt Leibnitz liegt, das Stadtrecht verliehen. Der Einflussbereich dieser Stadt reichte bis in die heutige Obersteiermark. Im 1. Jahrhundert n. Chr. erfolgte die allmähliche Romanisierung der norischen Bevölkerung. Um 170 brachen die Markomannen und Quaden in die Provinz Noricum ein und zerstörten die Stadt Flavia Solva zum ersten Mal, die in den Folgejahren aber wieder aufgebaut wurde. Bei der Verwaltungsreform des Römischen Reiches durch Kaiser Diokletian wurde im Jahre 293 die Provinz Noricum geteilt. Der größte Teil der heutigen Steiermark gehörte zu Binnennoricum (Noricum Mediterraneum), das im Norden bis zum Alpenhauptkamm reichte. Das Ennstal und die umgebenden Gebiete gehörten zu Ufernoricum (Noricum ripense). Ende des 4. Jahrhunderts wurde Flavia Solva im Laufe der Germanendurchzüge ein zweites Mal vollkommen zerstört und nicht mehr wieder aufgebaut.

Ausschließlich durch einen bronzenen Ring mit Christogramm lässt sich die Anwesenheit von Christen in Flavia Solva belegen, ein Artefakt, das zugleich lange den einzigen Beleg für Frühchristen in der Steiermark darstellte. Doch kamen in den letzten Jahren archäologische Belege, wie der einer frühchristlichen Kirche auf dem Frauenberg bei Leibnitz hinzu, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der einer solchen Kirche auf dem Kugelstein bei Frohnleiten.[1]

Während der Völkerwanderung durchzogen oder besetzten Westgoten, Hunnen, Ostgoten, Rugier und Langobarden nacheinander das Land. Über das Schicksal der römisch-norischen Bevölkerung ist nichts überliefert. Ob ein Teil der römisch-norischen Bevölkerung das Land in Richtung Süden bzw. Westen verlassen hat und ob ein Teil der Bevölkerung zurückgezogen in Seitentälern vorerst überlebt hat, ist umstritten und ein Thema von Spekulationen. Die kulturellen und wirtschaftlichen Zentren der Römer verfielen jedenfalls.

Karantanien

Fürstentum Karantanien

Ab 595 rückten die Vorfahren der Slowenen vermutlich über die Täler der Save, der Drau und der Sann in Binnennoricum ein, besiedelten das Gebiet, zum Teil auch über Binnennoricum hinaus, und gründeten das Fürstentum Karantanien. Um 740 wandte sich Borouth, Herzog von Karantanien, an Herzog Odilo von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit.

Aus vielen heute noch bestehenden Toponymen slawischer Herkunft (die allerdings nicht immer sofort als solche erkennbar sind) in den südöstlichen Bereichen von Österreich kann man die Ausdehnung der slawischen Besiedlung unschwer nachvollziehen.[2]

Die Entstehung des polyethnischen Fürstentums der Karantanen stellt die älteste frühmittelalterliche Stammesbildung dar, die sich im Ostalpenraum aus Zuwanderern und Einheimischen vollzog. Die Karantanen waren ein eindeutig slawisch bestimmtes Volk, das allerdings einen nichtslawischen Namen trug.

In den auf die Landnahme folgenden Jahrzehnten konnten die Karantanen den Einfluss der Awaren zurückdrängen. Nach 741 versuchten die wiedererstarkten Awaren die Karantanen neuerlich zu unterwerfen. Diese versicherten sich der Hilfe der Bayern, schlugen die Angreifer gemeinsam zurück, dabei gerieten die Karantanen allerdings unter die bayerische Oberhoheit.

Als ein Teil von Karantanien kamen auch die später zur Steiermark gehörenden Gebiete ab der Mitte des 8. Jahrhunderts zuerst unter bayerische und ab 788 unter karolingisch-fränkische Herrschaft.[3]

Karantanische Mark

Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurden die slawischen Fürsten Karantaniens durch fränkische Grenzgrafen bayerischer Abstammung ersetzt und damit das Land in die Markenorganisation des Frankenreiches eingegliedert.

Nach dem Sieg Karls des Großen über die Awaren am Ende des 8. Jahrhunderts wurde das Frankenreich tief in den pannonischen Raum, bis über den Plattensee hinaus, erweitert und eine karantanische und eine pannonische Provinz eingerichtet. Zur letztgenannten gehörte die Oststeiermark.

Durch den Einbruch der im 9. Jahrhundert neu in Mitteleuropa aufgetauchten Magyaren gingen vorerst alle Gebiete des ehemaligen Pannonien, also die Gebiete östlich des steirischen Randgebirges, verloren. Durch den Sieg Ottos des Großen in der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahre 955 konnten die Vorstöße der Ungarn eingedämmt werden.

Die Grenzen Bayerns, als Teil des von den Ottonen gegründeten Heiligen Römischen Reiches, wurden nach Osten vorgeschoben und als Grenzgrafschaften wurden Marken errichtet, darunter die Karantanische Mark zwischen der Koralpe und der Mur und an diese im Süden anschließend die Mark an der Drau und die Mark an der Sann.

Herzogtum Kärnten (976–1180)

Im Jahre 976 wurde Karantanien von Kaiser Otto II. zusammen mit den Marken Friaul, Istrien, Krain und der Karantanischen Mark sowie dem Markengebiet an Drau und Sann vom bayerischen Herzogtum getrennt und zum Herzogtum Kärnten erhoben.

Erst unter König Heinrich III., im Jahre 1043, wurden die Grenzen der Karantanischen Mark gegen Ungarn dauerhaft bis zur Lafnitz vorgeschoben und die Oststeiermark in die Mark eingegliedert.

Grundherrschaft

Schon mit Beginn der fränkischen Oberherrschaft in Karantanien wurde die im Frankenreich übliche Grundherrschaft in den Ostalpenländern eingeführt, wo sie die entscheidende Organisationsform für die weitere Besiedlung dieser Gebiete darstellten sollte.

Deutsche Besiedelung

Der gesamte Grund und Boden war an den Frankenkönig und in der Folge an seine Nachfolger gekommen, die nun reichlich Königsgut an die Kirche und ihre Getreuen vergaben, womit die deutsche Besiedlung der Ostalpenländer eingeleitet wurde. Die Grundherren holten zum Zwecke der besseren Nutzung ihrer ausgedehnten und dünn besiedelten Ländereien deutsche Siedler herbei, die zum größten Teil aus den altbayerischen Gebieten kamen. Zu einer stärkeren Zuwanderung deutscher Siedler in das Gebiet der heutigen Steiermark kam es aber erst nach der Schlacht am Lechfeld, also nach 955.

Vom 10. Jahrhundert an siedelten in Karantanien Deutsche und Slawen nebeneinander, ohne dass eine strenge Sprachgrenze sie trennte. In den Marken an der Drau und der Sann war die slawische Besiedlung dichter als in den nördlicheren Bereichen, wodurch auch, abgesehen von einigen Städten, weniger deutsche Siedler zuwanderten.

Ausbreitung des Christentums

Das Christentum breitete sich, von Salzburg ausgehend, allmählich in den karantanischen Gebieten aus. Salzburg war zum Metropolitansitz erhoben worden und betrieb die Christianisierung der Karantanen.

Traungauer Markgrafen

Im Jahr 1056 wurde die Karantanische Mark Otakar von Steyr, als erstem Markgrafen aus dem Geschlecht der Traungauer,[4] einem Verwandten des lambachschen Geschlechts, verliehen. Die Hauptburg der Traungauer war Steyr. So wurde nach und nach der Name Steiermark statt Karantanermark üblich. Als 1122 die Herzöge von Kärnten, die Eppensteiner, ausstarben, fielen große Gebiete von deren Allodialbesitz, der vor allem in der Obersteiermark lag, an die mit ihnen versippten Traungauer und diese konnten ihre Macht damit festigen. Unter Markgraf Otakar III., der um 1139/40 die Markverwaltung übernahm, begann die Entstehung des Landesfürstentums.

Die hoch- und edelfreien Geschlechter des Landes, die die wichtigsten und fruchtbarsten Landstriche besaßen, stellten das größte Hindernis bei der Durchsetzung der Landesherrschaft durch die Traungauer dar. Otakar III. gelang es durch Zwang das Zentrum der Mark, den Grazer Boden, an sich zu bringen, wo Graz, die endgültige Hauptstadt des Landes, entstand. Außerdem erbte er große Besitzungen in der heute zu Slowenien gehörenden Untersteiermark, die bis zur Save reichten, und die Mark Pitten im heutigen Niederösterreich.

Kirchliche Verhältnisse

In kirchlicher Hinsicht gehörte das Gebiet der Markgrafschaft Steiermark zum Erzbistum Salzburg, von wo die Impulse für den weiteren Ausbau der Kirchenstruktur ausgingen.

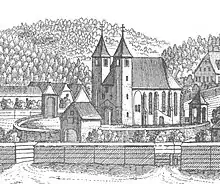

Es kam auch zur Gründung einer Reihe von Klöstern. Das Stift Göß wurde 1020 von der bayerischen Pfalzgrafenfamilie der Aribonen gegründet. 1074 gründete Erzbischof Gebhard von Salzburg das Kloster Admont. 1096 folgte die Gründung des eppensteinischen Hausklosters St. Lambrecht. Weitere Klostergründungen folgten: 1129 das Zisterzienserstift Rein, 1140 das Stift Seckau, 1163 Vorau, 1164 Seiz (slowenisch: Žiče) bei Slovenske Konjice/Gonobitz in der Untersteiermark und 1164 Spital am Semmering.

Markgrafen der Steiermark aus der Familie der Otakare (Traungauer)

- Otakar oder Ottokar I. (1056–1075)

- Adalbero, der Raue (1075–1082)

- Otakar II. (1082–1122)

- Leopold I., der Starke (1122–1129)

- Otakar III. (1129–1164)

- Otakar IV. (1163–1192), ab 1180 Herzog

Herzogtum Steiermark im Mittelalter (1180–1500)

Babenberger

1180 wurde die Steiermark ein Herzogtum und Markgraf Otakar IV. von Kaiser Friedrich Barbarossa zum Herzog ernannt. Dieser Vorgang hing eng mit der Absetzung Heinrichs des Löwen und der Neuvergabe des Herzogtums Bayern zusammen. Das neue Herzogtum war ein Lehen des Reiches und damit Kärnten, Bayern und Österreich gleichberechtigt. Gleichzeitig erloschen alle lehnsrechtlichen Bindungen an Bayern.

Da Markgraf Otakar IV. unheilbar an Lepra erkrankt und ohne männliche Erben war, schloss er 1186 mit dem mit den Traungauern versippten Babenberger Leopold V. von Österreich einen Erbfolgevertrag, die Georgenberger Handfeste. Als dieser dann 1192, als letzter der Traungauer, im Alter von 29 Jahren starb, belehnte Kaiser Heinrich VI. am 24. Mai 1192 in Worms Herzog Leopold V. von Österreich und dessen Sohn Friedrich mit der Steiermark.[5] Die Verbindung Österreichs mit der Steiermark war der erste Schritt zur Vereinigung der Ostalpenländer. Die österreichischen Babenberger übernahmen ein in sich gefestigtes Territorium, das nicht zu einem Teil Österreichs gemacht wurde, sondern vorerst die Landeshoheit behielt und praktisch ein Nebenland des Herzogtums Österreich wurde.

Leopolds Söhne Friedrich und Leopold VI. von Österreich teilten sich 1194 die Herrschaft über Österreich und die Steiermark, doch kam 1198 mit Friedrichs Tod beides in Leopolds Hand. Diesem folgte 1230 Leopolds einziger Sohn Friedrich der Streitbare. Da er ihre Rechte nicht achtete, führten die Steirer Klage bei Kaiser Friedrich II. und erhielten von diesem ihre in Otakars Testament erhaltenen Freiheiten von Neuem bestätigt.

Von Seiten der Landesfürsten wurde der Wunsch nach Landesbistümern immer stärker an die Kirche und insbesondere an das Erzbistum Salzburg herangetragen. Dieses war selbst zum selbständigen Landesfürstentum geworden. Um nicht der Gegnerschaft anderer Landesherren ausgesetzt zu sein und um größeren politischen Schaden vom Erzbistum abzuwenden, errichtete Erzbischof Eberhard II. in seinem Einflussbereich von sich aus mehrere Bistümer, darunter 1218 Seckau in der Steiermark und 1225 Lavant im steirisch-kärntnerischen Grenzbereich. Diese Bistümer umfassten vorerst aber nur kleinere Gebiete und verhältnismäßig wenige Pfarren. Die Einsetzung der Bischöfe erfolgte durch den Erzbischof von Salzburg. Mit der Verwaltung des eigenen Bistums Seckau übernahm der Bischof auch das salzburgische Generalvikariat für das Herzogtum Steiermark. Diese Regelung hatte mit geringen Abweichungen bis zur Diözesanregulierung 1786 Gültigkeit.

Interregnum und Beginn der Habsburgerherrschaft

Nach dem Tode des letzten Babenbergers, Friedrichs des Streitbaren 1246, folgte das für die Steiermark ungünstige Interregnum, in dem das Herzogtum, obgleich eine Partei der Stände Heinrich von Bayern 1253 zum Herzog wählte, 1254 unter Vermittlung des Papstes im Frieden von Ofen zwischen den Königen Ottokar II. Přemysl von Böhmen und Bela IV. von Ungarn geteilt wurde. Ottokar II. besiegte die Ungarn 1260 in der Schlacht bei Kressenbrunn auf dem Marchfeld. Im Frieden von Wien (1261) ging die Steiermark an Ottokar, 1262 wurde er vom deutschen (Gegen-)König Richard auch nominell mit Österreich und der Steiermark belehnt.[6] Zur Stärkung seiner Macht gründete er einige Städte und veranlasste auch die Neuanlage und Befestigung von Leoben und Bruck an der Mur. Aus militärischen Gründen wurden diese Städte planmäßig um einen großen rechteckigen Platz gebaut. Unter König Ottokar II. wurden erstmals, allerdings nur kurzfristig, Böhmen, Mähren, Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain von einem Herrscher regiert. 1276 erhob sich der steirische, Kärntner und Krainer Adel nach dem „Reiner Schwur“ gegen König Ottokar und schloss sich der Partei des 1273 zum römisch-deutschen König gewählten Rudolf von Habsburg an. Zur selben Zeit wurde Ottokar II. von König Rudolf von Habsburg seiner Lehen verlustig erklärt und 1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld endgültig besiegt, worauf letzterer 1282 seine Söhne Albrecht I. und Rudolf II. mit Österreich, Steiermark, Krain und der Windischen Mark belehnte.[7] 1283 wurde Albrecht als alleiniger erblicher Landesherr dieser Länder eingesetzt. Er konnte sich 1292 erfolgreich gegen den Adelsaufstand des Landsberger Bundes durchsetzen. Fortan blieb das Herzogtum Steiermark (mit einer kurzen Unterbrechung, der Herrschaft Matthias Corvinus 1485 bis 1490 über Teile des Landes[8]) bis 1918 im Besitz des Hauses Habsburg.

Im 12. und 13. Jahrhundert verstärkte sich die Zuwanderung deutscher Siedler vor allem ins Grazer Becken und die noch wenig bewohnte Oststeiermark (→Deutsche Ostsiedlung). Der Landausbau durch Rodung der Wälder wurde das ganze 13. Jahrhundert weitergeführt. Dadurch kam es, dass die slawischen Siedlungsinseln der West- und Obersteiermark immer mehr zusammenschrumpften und endgültig im 14. Jahrhundert, infolge Assimilation der slawischen Bevölkerung, verschwanden. Südlich von Radkersburg bis zur Drau wurde das Gebiet von slowenischen Kolonisten aus den unteren Marken planmäßig besiedelt. Die schreckliche Pestpandemie der Jahre 1348 bis 1353 brachte einen so starken Bevölkerungsrückgang, dass in ihrem Gefolge Verödungen und Wüstungen auftraten.[9]

Bei der nach Rudolfs IV. Tod 1365 zwischen dessen Brüdern Albrecht III. und Leopold III. 1379 vorgenommenen Teilung im Vertrag von Neuberg fiel die Steiermark mit Kärnten, Tirol und Nebenlanden an letzteren. Als dessen Söhne 1406 wiederum eine Erbteilung vornahmen, wurde unter anderem die Steiermark Ernst dem Eisernen zugesprochen. Es war dies die erste der beiden Linienteilungen der Habsburger in ihren im Südosten des Reiches gelegenen Stammlanden. Für die von Graz aus verwaltete Ländergruppe Steiermark, Kärnten, Krain, die Grafschaft Görz (ab 1500), die Stadt Triest und die Windische Mark wurde die Bezeichnung Innerösterreich üblich. Der älteste Sohn und Nachfolger (seit 1424) von Ernst dem Eisernen war der nachmalige Kaiser Friedrich III., der wiederum alle habsburgischen Lande vereinigte, nachdem die anderen Linien ausgestorben waren. Kaiser Friedrich III. lebte in verschiedenen österreichischen Städten. Am längsten, nämlich 40 Jahre, hielt er sich in Graz auf. Er ließ unter anderem die Grazer Burg und die Grazer Domkirche in spätgotischem Stil ausbauen. Als 1456 die gefürsteten Grafen von Cilli ausstarben, erwarb Friedrich auf Grund früherer Verträge deren Besitzungen. 1462 wurde die Steiermark in Viertel eingeteilt.

Der für die Obersteiermark wirtschaftlich wichtige Bergbau erstarkte ab dem 12. Jahrhundert, vor allem der Salzbergbau in Bad Aussee, Hall und im Halltal bei Mariazell, der Eisenbergbau auf dem Erzberg und in Johnsbach und der Silberbergbau in Oberzeiring und Schladming. Das Eisenerz wurde in den relativ primitiven Rennöfen zum Schmelzen gebracht, in späteren Jahrhunderten aber dann schon in den Radwerken, das sind Schmelzöfen, bei denen der Blasbalg mit Wasserrädern angetrieben wurde. Während in der Eisenerzeugung vorerst viele Kleinunternehmer tätig waren, übernahm das Sieden des Salzes in Aussee schon um 1449 der Landesfürst, der den Betrieb mit Lohnarbeitern betrieb. Die Salzquellen bei Admont wurden vom Stift Admont, jene im Halltal bei Mariazell vom Stift St. Lambrecht betrieben. Der Landesfürst griff Mitte des 15. Jahrhunderts auch regelnd in das Eisenwesen ein, wobei aber die Selbständigkeit der Gewerke vorerst erhalten blieb.

Im Jahre 1485 entstand das Landplagenbild am Grazer Dom, das stadtgeschichtlich durch die älteste Ansicht von Graz bemerkenswert ist. Darüber hinaus zeigt es auch deutlich die schweren Belastungen, denen die steirische Bevölkerung in jener Zeit ausgesetzt war: Hunger, Krieg und Seuchen. Hunger, verursacht durch Heuschreckenplagen – Krieg, nicht nur von den Türken ausgelöst, sondern auch durch die Einfälle der Ungarn unter König Matthias Corvinus und den Aufstand des ehemaligen kaiserlichen Söldners Andreas Baumkircher – immer wieder auftretende Seuchen, wie die Pest im Jahre 1480.

Ab 1470 wurden die Türken, die einen großen Teil des Balkans erobert hatten, zu einer ständigen Bedrohung von Innerösterreich. Immer wieder wurden diese Länder von Türkeneinfällen heimgesucht. Sie verwüsteten Städte und zerstörten Bauernhöfe, töteten Menschen oder verschleppten sie in Gefangenschaft.[10] Der Sohn und Nachfolger Friedrichs III., der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I., errichtete zentrale Verwaltungsbehörden in den Erbländern. Sein Sieg über die Türken in der Schlacht bei Villach lässt sich jedoch nicht belegen. Zu Beginn seiner Regierungstätigkeit ließ Maximilian die Grazer Burg erweitern, wobei der Treppenturm mit der berühmten gotischen Doppelwendeltreppe entstand. Im Jahre 1496 ließ er die Juden aus der Steiermark vertreiben. Diese wurden in Niederösterreich und Westungarn angesiedelt.[11]

Mit Maximilian I. und seinen Nachkommen begann der Aufstieg der Habsburger zur Weltmacht. Das Herzogtum Steiermark war nur mehr ein relativ unbedeutender Teil ihrer Reiche, „in denen die Sonne nie unterging“. Im Jahre 1497 wurden, auf Befehl Maximilian I., alle Juden aus der Steiermark vertrieben. Viele Gemeinden verloren mit der Vertreibung die wichtige Wirtschaftskraft der jüdischen Händler.

Frühe Neuzeit: Glaubensstreit und Türkenkriege (1500–1740)

.jpg.webp)

Die Lehren der deutschen Reformatoren fanden schon seit 1530 in der Steiermark Eingang und es kam zur raschen Ausbreitung der Lehren Martin Luthers. Gründe dafür waren schlechte soziale und wirtschaftliche Verhältnisse und Missstände in der Kirche. Ziemlich rasch schloss sich der Adel dem Protestantismus an. Der Hauptgrund hierfür war, dass dieser die Rückkehr der Kirche zur apostolischen Armut verlangte, was den Verzicht auf ihre reichen Güter und den Anfall der Kirchengüter an den Adel zur Folge gehabt hätte.[12] 1547 beanspruchte der Landeshauptmann Hans Ungnad auf dem Reichstag zu Augsburg freie Religionsübung, doch konnte diese erst auf den Landtagen zu Bruck 1575 und 1578 dem Erzherzog Karl II. abgenötigt werden. Erzherzog Karl, dem jüngsten Sohn Kaiser Ferdinands I., war bei der zweiten habsburgischen Länderteilung 1564 Innerösterreich zugefallen. Um die Verbreitung der neuen Lehre zu hemmen, rief Erzherzog Karl 1570 die Jesuiten zu Hilfe und stiftete 1585 die Universität Graz.

Die für die notwendige Abwehr der Türken eingeführten Türkensteuern und erhöhte Forderungen ihrer Grundherrschaft belasteten die Bauern. Ein großer Bauernkrieg erfasste 1525 von Salzburg aus auch die Steiermark. Bauern und Bergknappen eroberten die Bergbaustadt Schladming und setzten den Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein gefangen. Schladming wurde durch Niklas Graf Salm zurückerobert, niedergebrannt und verlor sein Stadtrecht. Neben den Bauern wurde auch das kirchliche Vermögen durch Sondersteuern wie die Terz, die Quart oder die Einziehung von Kirchenkleinodien belastet.

Durch Verträge mit den Bistümern Bamberg (vom 27. Jänner 1535 mit Bischof Weigand von Redwitz) und Salzburg (vom 25. Oktober 1535 als Rezess von Wien mit Kardinal Erzbischof Matthäus Lang von Wellenburg) erlangten die Habsburger vollständige Souveränität über die in der Steiermark liegenden Besitzungen dieser Bistümer.

Nach der Schlacht bei Mohács im Jahre 1526, bei der das ungarische Heer eine vernichtende Niederlage gegen die Türken erlitt, konnten die Türken große Teile Ungarns und Kroatiens einnehmen und in das Osmanische Reich eingliedern. Sie waren damit noch näher an die Steiermark herangerückt. Der Abwehrkampf gegen die Türken wurde mit wechselndem Erfolg geführt. Erzherzog Karl II. hatte zeitweise die oberste Leitung an den Grenzen übernommen. Er gründete einen innerösterreichischen Hofkriegsrat und ließ 1579 die nach ihm benannte Festung Karlovac (Karlstadt) errichten. Domenico dell’Allio befestigt den Grazer Schloßberg neu. Das heute noch bestehende Landeszeughaus wurde gebaut, in dem zahlreiches Kriegsgerät Platz fand. Die innerösterreichischen Landstände stimmten zu, die Kroatische und Slawonische Militärgrenze, die zum Schutz der habsburgischen Erblande errichtet wurden, zu finanzieren. Karl von Innerösterreich wurde im Mausoleum der Basilika von Seckau beigesetzt. Nachfolger wurde sein Sohn Ferdinand II.

Ferdinand II., der 1596 die Regierung übernahm, war entschlossen, die Gegenreformation zum Sieg zu führen. Er erklärte den Freiheitsbrief seines Vaters Karl II. für aufgehoben und wies 1598 die protestantischen Lehrer und Prediger aus dem Land. Eine hierauf eingesetzte katholische Gegenreformationskommission befahl allen protestantischen Bürgern, entweder zur katholischen Religion überzutreten oder auszuwandern. Die Religionskommissionen, bestehend aus Geistlichen, Beamten und Soldaten, zogen durchs Land und sorgten mit Nachdruck für die Rekatholisierung aller Bevölkerungsschichten, mit Ausnahme des Adels. Viele Protestanten schworen damals ihrem Bekenntnis ab, eine bedeutende Zahl aber verließ die Heimat. Unter den aus Graz vertriebenen Protestanten war auch Johannes Kepler, der von 1594 bis 1600 an der dortigen evangelischen Stiftsschule Mathematik unterrichtete. Nur in den unzugänglichen Bergen der Obersteiermark, zum Beispiel in der Ramsau am Dachstein oder in Wald am Schoberpaß, erhielt sich im Stillen in einzelnen Bauernfamilien der evangelische Glaube, weshalb sich dort, nachdem Joseph II. 1781 die Glaubensfreiheit proklamiert hatte, die wenigen ersten protestantischen Gemeinden konstituierten. Dem steirischen Adel hatte Ferdinand II. vorerst Glaubensfreiheit zugestanden, aber 1628 wurden auch die Adeligen aufgefordert, sich zum Katholizismus zu bekennen oder auszuwandern. Die Zahl der daraufhin auswandernden Adeligen war bedeutend.

Durch die Rekatholisierung wurde die religiöse Einheit des Landes wiederhergestellt. Ein wesentliches Streitobjekt zwischen Landesfürst und den Ständen war beseitigt. Der Wille des Erzherzogs hatte über den des Adels obsiegt und die landesfürstliche Gewalt wurde nachhaltig gestärkt. Ferdinand II. vereinte 1619 fast den gesamten habsburgischen Länderbesitz in seiner Hand, da es bei den anderen Habsburger-Linien keine Erben gab. Wieder war es die steirisch-innerösterreichische Habsburger-Linie, die die Erbfolge der Habsburger auch in Österreich fortsetzte. Er wurde König von Böhmen und Ungarn und bald darauf auch Kaiser. Er verlegte seine Residenz nach Wien, und Graz wurde zur Provinzstadt, was sich bei der weiteren Stadtentwicklung und der Bautätigkeit auswirkte. Das letzte große Bauvorhaben der innerösterreichischen Habsburger in Graz war das Mausoleum südlich des Doms.

Von den Gräueln des Dreißigjährigen Krieges blieb die Steiermark verschont, aber unter den hohen Steuern für die Kriegskosten und unter der Teuerung und der Hungersnot litt das Land schwer. Glücklicherweise hielten die Türken während dieser Zeit im Großen und Ganzen Frieden. Gelegentliche Übergriffe und Einfälle kleinerer Scharen kamen immer wieder vor.

Neben den Kriegen bildeten auch die Seuchenzüge der Pest in den Jahren ab 1680 bis 1716, die bis in entlegene Gebiete des Koralmzuges reichten, schwere Belastungen für das Land.[13] An den Landesgrenzen wurden bewachte Straßen- und Wegsperren (Verhackungen, Verhaue) errichtet, die den Personen- und Warenverkehr in die Nachbarländer, z. B. im Koralmgebiet[14] von und nach Kärnten,[15] verhinderten und damit die Ausbreitung der Seuche erschweren sollten.

Anfang des 17. Jahrhunderts geriet das steirische Eisenwesen in eine schwierige wirtschaftliche Lage. Vor allem in Innerberg war die Lage so schlecht, dass sich die Regierung zum Eingreifen gezwungen sah. Im Jahre 1625 wurden die drei Glieder des Eisenwesens zur Innerberger Hauptgewerkschaft vereinigt, dem größten Wirtschaftsunternehmen des damaligen Österreich. Zur Überwachung wurde ein Kammergraf eingesetzt. Es gelang die Lage des Eisenwesens nach und nach wieder zu verbessern. Auf der Vordernberger Seite des Erzberges behielten die Gewerken ihre Selbständigkeit. Lediglich der Einkauf von Holz und Kohle erfolgte im Rahmen der „Vordernberger Radmeisterkommunität“ gemeinsam.

Nach Beginn des 16. Jahrhunderts hielt die Renaissance ihren Einzug in der Steiermark und bestimmte die Baugesinnung des Adels und des wohlhabenden Bürgertums. Bedeutende Renaissancebauten sind das Landhaus, das ist der ehemalige Sitz der Landstände, eine Reihe weiterer Adelspaläste und Bürgerhäuser in der Grazer Innenstadt, das Schloss Eggenberg und einige steirische Schlösser. Nach der Gegenreformation dominierten die Prunkbauten der Kirche, wie das Stift St. Lambrecht. Zu den schönsten Kirchen- und Klosterbauten des Barock im Lande gehören die Stiftskirche Pöllau und jene von Vorau, die Grazer Barmherzigenkirche, die Basilika Mariatrost, die Basilika von Mariazell, die Wallfahrtskirche Frauenberg an der Enns sowie die berühmte Stiftsbibliothek Admont. Der bedeutendste Barockbildhauer der Steiermark war der Stiftsbildhauer von Admont Josef Stammel.

1663 erklärten die Türken Kaiser Leopold I. den Krieg. Bevor das türkische Heer in die Steiermark eindringen konnte, wurde es von den kaiserlichen Truppen unter dem Oberbefehl von Graf Raimondo Montecuccoli in der Schlacht bei Mogersdorf geschlagen. Als Nachspiel zu diesem Krieg gab es eine Verschwörung ungarischer Adeliger. An dieser Magnatenverschwörung war auch der steirische Graf Hans Erasmus von Tattenbach beteiligt. Die Verschwörung wurde bekannt und Graf Tattenbach wurde 1671 vor dem Grazer Rathaus öffentlich hingerichtet, was ein aufregendes Ereignis in der Provinzstadt war.

Im Jahre 1683 kam es zur Zweiten Wiener Türkenbelagerung. Aus Wien und Niederösterreich gelangten viele Flüchtlinge in die Steiermark. Die erfolgreiche Verteidigung von Wien und der Sieg in der Schlacht am Kahlenberg befreiten die Steirer von der Sorge um ihre Sicherheit und beendeten für das Land die Türkengefahr. Es gab zwar in den nächsten Jahrzehnten noch mehrere entferntere Schlachten und Auseinandersetzungen mit den Türken, an denen auch Steirer als Soldaten beteiligt waren, aber nicht mehr als angegriffene Bauern oder Bürger. Allerdings verwüsteten 1704 bis 1711 die ungarischen aufständischen Kuruzen die Oststeiermark.

Das Herzogtum Steiermark blieb bis 1918 ein Teil des Habsburgerreiches, aber seit Karl VI. (1728) nahm kein Landesfürst mehr die Huldigung an, und seit 1730 wurde die Landeshandfeste nicht mehr bestätigt.

Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus (1740–1792)

Im Jahr 1740 übernahm Maria Theresia ein schwieriges Erbe. Der Staat war von Feinden umgeben, die Staatskassen waren leer und das Heer war vernachlässigt. Direkt wurde die Steiermark vom Österreichischen Erbfolgekrieg nicht betroffen, aber Rekrutenaushebungen und vermehrte Steuerlasten bedrückten das Land.

Nach Abschluss des Krieges begannen durchgreifende Reformen und Veränderungen. Der Einfluss der steirischen Stände wurde weiter zurückgedrängt. Die Verwaltung wurde zentralisiert und die letzten innerösterreichischen Behörden in Graz wurden aufgelöst und dafür ein Gubernium für Steiermark, Kärnten, Krain und Görz-Gradiska eingerichtet. Die Steiermark wurde in fünf Kreise eingeteilt, und zwar Judenburg, Bruck an der Mur, Graz, Marburg und Cilli. Der jeweilige Kreishauptmann hatte die Aufgabe für den Eingang der Steuern zu sorgen, die Rekrutierungen zu unterstützen, das öffentliche Leben zu überwachen und die Grundherrschaften zu beaufsichtigen. Die Steuerfreiheit des adeligen Grundbesitzes wurde aufgehoben und eine Landaufnahme wurde gemacht, um den Theresianischen Kataster, ein Verzeichnis aller Liegenschaften, anzulegen. Eine Heeresreform regelte die Stellungspflicht neu und auch das Rechtswesen wurde umgestaltet. 1753 ordnete Maria Theresia eine Volkszählung nach Pfarren an, der 1770 eine zweite Zählung folgte. Bei letzterer wurden die Pfarren in Nummerierungsabschnitte zerlegt und die Häuser zum ersten Mal nummeriert. Diese Einteilung in Werbbezirke geschah ursprünglich für die Rekrutenaushebung. Sie bildeten in der Folge die Grundlage für die unter Kaiser Joseph II. eingeführten Steuergemeinden und die späteren Katastralgemeinden. Im Zuge der Bildungsreform erhielt die Grazer Universität 1778 eine juridische Fakultät.

Kaiser Joseph II. ging noch weiter und reduzierte die spärlichen Reste der Selbstverwaltung der Städte und Märkte. Er wollte die Monarchie zu einem absolut regierten Einheitsstaat machen. Durch das Toleranzpatent verkündete der Kaiser für alle Angehörigen der evangelischen Bekenntnisse und der griechisch-orthodoxen Kirche die Duldung ihrer Religion.

Über die katholische Kirche übte der Kaiser eine strenge Aufsicht aus. Päpstliche Bullen durften nur mit kaiserlicher Zustimmung veröffentlicht werden. Der Jesuitenorden wurde 1773 aufgehoben und sein Vermögen eingezogen. Weiters änderte Joseph II. die noch aus dem Mittelalter stammende Verwaltungseinteilung der Kirche, wodurch die Steiermark in drei Diözesen geteilt wurde. Das Bistum Seckau mit dem Sitz in Graz umfasste Graz und die Ost- und Weststeiermark, das Bistum Leoben die Obersteiermark und das Bistum Lavant mit dem Sitz in Marburg die Untersteiermark. Eine Vielzahl neuer Pfarren wurde errichtet und 32 steirische Klöster, darunter auch die alten Stifte Göß, St. Lambrecht, Seckau wurden aufgehoben, Admont, Vorau und Rein blieben verschont. Darüber hinaus wurden länger dauernde Wallfahrten verboten.

Koalitionskriege, Vormärz und Revolution in der Steiermark (1792–1848)

Mit der Thronbesteigung von König Franz II., seit 1804 als Kaiser von Österreich Franz I., im Jahre 1792 war die Zeit der großen Reformen zu Ende. Andere Geschehnisse nahmen die Aufmerksamkeit der Menschen in Anspruch. Die Französische Revolution und der darauf folgende Aufstieg des Generals Napoléon Bonaparte zum Kaiser Napoleon I. hielten die Menschen in Atem. Von den darauf folgenden Kriegen, die bis 1815 dauerten, war ganz Europa betroffen.

1797 drang das französische Heer über den Neumarkter Sattel in die Steiermark ein. Bald darauf kam Napoléon nach Graz, wo er sich zwei Tage aufhielt. In Leoben wurde über den Frieden verhandelt. Im Eggenwald’schen Gartenhaus wurde von Napoléon und den Vertretern Österreichs der Vorfriede von Leoben unterzeichnet. Dann zogen die französischen Truppen wieder ab. 1801 waren die Franzosen wieder da und besetzten Teile der Steiermark und bedrängten die Bevölkerung abermals mit Requisitionen und Kontributionen. Noch schlimmer war es 1805, wobei Mariazell und Judenburg stark zerstört wurden. 1804 bis 1806 wurde der bisherige staatspolitische Rahmen, in dem die Steiermark bestand, vom von Napoleon praktisch zerstörten Heiligen Römischen Reich zum Kaisertum Österreich umgeformt.

1809 brach ein neuer Krieg aus und verlief wieder unglücklich für Österreich. Bei St. Michael wurde eine Nachhut des österreichischen Heeres geschlagen und damit stand den Franzosen wieder der Weg nach Graz offen. Nach der Niederlage der Österreicher in der Schlacht bei Wagram wurden von Napoleon im Frieden von Schönbrunn harte Friedensbedingungen diktiert, die für das Kaisertum Österreich große Gebietsverluste brachten. Eine Bedingung, welche die Steiermark betraf, war die verlangte Schleifung der Festungsanlagen auf dem Grazer Schloßberg, die 1809 sogleich durchgeführt wurde. Nur der Uhrturm und der Glockenturm blieben erhalten, weil sie von der Grazer Bevölkerung losgekauft wurden. Die Koalitionskriege dauerten mit Unterbrechungen noch bis 1815. Die Steiermark war aber davon nicht mehr direkt als Kriegsgebiet betroffen.

Die Kriege zur Abwehr Napoleons kosteten das Land viele Opfer. Am Ende der über zwanzigjährigen Kriegszeit war die Steiermark erschöpft, die Einwohnerzahl hatte abgenommen, der Wohlstand war geschrumpft.

Nach der langen Kriegszeit wünschten sich die meisten Menschen „Ruhe und Ordnung“. Eine allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem politischen Geschehen verbreitete sich. Der herrschende Absolutismus duldete keine Verbesserungsvorschläge, erblickte in ihnen nichts als Anstiftung zu Aufruhr und Unbotmäßigkeit und beschränkte in der Biedermeier genannten Situation die bürgerliche Handlungsfreiheit auf das Privatleben. Das öffentliche Leben wurde in bisher unbekanntem Ausmaß bürokratisiert. Adel und Offiziere wurden auf allen Gebieten bevorzugt und legten eine hochmütige und überhebliche Haltung gegenüber den anderen Bevölkerungsschichten an den Tag. Staatskanzler Metternich errichtete im Einvernehmen mit Kaiser Franz I. einen Polizeistaat, zu dem Zensur und Spitzelwesen gehörten. Die Zeit vor der Märzrevolution 1848/49 wird als Vormärz bezeichnet.

Ein Lichtblick in den vielfach als unbefriedigend empfundenen Verhältnissen der Zeit war Erzherzog Johann. Der jüngere Bruder von Kaiser Franz I. wirkte privat als wichtiger Förderer und Modernisierer der Steiermark. Das Land und seine Bevölkerung hatten und haben ihm viel zu verdanken, sowohl auf dem Gebiete der Landes- und Volkskunde, der technischen Wissenschaften, der Landwirtschaft, des Berg- und Hüttenwesens, der Landestracht und der Volksmusik als auch als Impulsgeber zur Gründung zahlreicher noch heute bestehender Institutionen in der Steiermark.

Seine Verbundenheit mit dem Volk kam auch durch seine häufigen Aufenthalte und seine Wohnsitze in der Steiermark und vor allem durch seine Verehelichung mit der bürgerlichen Ausseer Postmeisterstochter Anna Plochl zum Ausdruck.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Bergbaugebiet der Obersteiermark eines der Zentren der Industrialisierung; Vorschub leistete die traditionelle Kleineisenindustrie. Franz Mayr erbaute 1835–1837 die Franzenshütte in Donawitz, das damals modernste Eisenwerk Österreichs, das von Holzkohle unabhängig war.

Im Jahre 1844 wurde in der Steiermark als erste Eisenbahn die Südbahnteilstrecke Mürzzuschlag – Graz eröffnet; später wurde die Südbahn, Verbindung zum Hafen Triest, eine der wichtigsten Bahnlinien der Monarchie. 1846 zählte die Steiermark rund eine Million Einwohner, wovon etwa 600.000 innerhalb der heutigen Landesgrenzen lebten. Wie fast überall in Europa nahm die Bevölkerung damals stark zu.

Schon zu Beginn des Revolutionsjahres 1848 kamen aufregende Nachrichten aus dem Ausland. In der Steiermark, insbesondere in Graz, brach der Aufstand erst los, als im März der Ausbruch der Revolution in Wien bekannt wurde. In verschiedenen Petitionen wurden Lehrfreiheit, Lernfreiheit, Pressefreiheit, Öffentlichkeit der Rechtspflege, Aufhebung der grundherrschaftlichen Gerichtsbarkeit und freie Gemeindeverwaltung verlangt. Erzherzog Johann fungierte 1848/49 als gewählter Reichsverweser für den von der Frankfurter Nationalversammlung erfolglos angestrebten deutschen Nationalstaat, dem auch die Steiermark angehört hätte. Mit der Niederschlagung der Revolution in Wien im Oktober 1848 gingen auch die revolutionären Bestrebungen in der Steiermark zu Ende.

Industrielle Revolution – Soziale und nationale Gegensätze (1849–1918)

Bauernbefreiung

Trotz des Scheiterns der Ziele der Revolution von 1848/49 gab es auch bleibende Erfolge, die von der siegreichen Gegenrevolution nicht revidiert wurden. Die endgültige Auflösung der feudalen Ordnung und die Aufhebung der Erbuntertänigkeit und der bäuerlichen Frondienste im Kaisertum Österreich sowie die Abschaffung der geheimen Inquisitionsjustiz der Restaurations- und Vormärzzeit zählen dazu.

Die Durchführung der Grundentlastung wurde rasch in Angriff genommen. Dadurch wurden die Bauern endlich zu gleichberechtigten Bürgern gemacht. Dazu waren viele damit zusammenhängende Veränderungen nötig. Die „Bauernbefreiung“ erforderte die Entschädigung der Grundherren. Ein Drittel der Entschädigung mussten die Bauern bezahlen, ein zweites Drittel wurde aus Landesmitteln aufgebracht und der Rest wurde gestrichen.

Die Abwicklung dieser Entschädigungszahlungen an die insgesamt 1.496 Grundherrschaften der Steiermark dauerte einige Jahre. Sie enthob die Grundherren auch von den öffentlichen Lasten, die sie bisher getragen hatten, wie der Gerichtsbarkeit und der Sicherheitspflege auf dem Lande. Diese Lasten nahm nun der Staat auf sich. Hierfür musste die Rechtsprechung und die Verwaltung neu organisiert werden. Es wurde die Gerichtsorganisation in Österreich neu geordnet und 1859 bzw. 1868 wurden die Bezirkshauptmannschaften, wie sie im Grund noch heute bestehen, geschaffen. Für die Sicherheitspflege wurde 1849 die Gendarmerie gegründet.

Gemeindeautonomie

Schließlich wurden auch die Ortsgemeinden geschaffen. Bis dahin hatte es im Lande neben den Grundherrschaften, deren Untertanen ja meist in verschiedenen Gebieten verstreut waren, nur 16 landesfürstliche Städte und 20 landesfürstliche Märkte gegeben, die sich mehr oder weniger selbst verwalteten. Das provisorische Gemeindegesetz von 1849 schuf Ortsgemeinden. Das Gesetz wurde zwar bald wieder außer Kraft gesetzt, aber durch das Reichsgemeindegesetz von 1862 wurde dann die freie Gemeindeverwaltung verwirklicht. Ein allgemeines, gleiches und freies Wahlrecht für die Gemeindevertretung gab es aber noch lange nicht. Wahlberechtigt waren vorerst nur männliche Gemeindebürger, die direkte Steuern entrichteten, sowie Geistliche, Beamte und ähnliche Personen.[16]

Weg zur konstitutionellen Monarchie

Der junge Kaiser Franz Joseph I. und seine Berater versuchten nach dem Zusammenbruch der Revolution, das Kaisertum Österreich weiterhin absolutistisch zu regieren. Dieser Versuch brach aber auf den Schlachtfeldern Italiens im Sardinischen Krieg im Jahre 1859 kläglich zusammen, da er nach dieser persönlichen Niederlage des Kaisers innenpolitisch gegen das Bürgertum nicht mehr durchsetzbar war.

Das Oktoberdiplom von 1860 und das Februarpatent von 1861 waren erste kleine Schritte zu einer konstitutionellen Monarchie. In Graz besteht seither der Steiermärkische Landtag als (damals noch lange nicht von allen Bürgern) gewähltes Landesparlament. Als Vorläufer der republikanischen Landesregierung amtierte der aus Landtagsabgeordneten bestehende Landesausschuss, dessen vom Kaiser ernannter Vorsitzender, zugleich Landtagspräsident, als Landeshauptmann bezeichnet wurde. Kaiser und k.k. Regierung waren in Graz durch einen Statthalter vertreten. Die meisten Entscheidungen von Landtag und Landesausschuss mussten vom Statthalter in Wien zur Genehmigung vorgelegt werden, die vom Kaiser selbst oder vom zuständigen Minister in seinem Namen erteilt oder verweigert wurde.[17]

Die konstitutionelle Regierungsform wurde nach dem innenpolitischen Friedensschluss mit dem obstinaten ungarischen Adel, der der Niederlage von 1866 gegen Preußen gefolgt war, in der Dezemberverfassung von 1867 voll ausgebildet. Das Kronland Herzogtum Steiermark war nun eines von 17 der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und entsandte Abgeordnete in den Reichsrat, das Parlament in Wien.

Industrialisierung

Die Bevölkerungszunahme in der Steiermark in der Zeit von 1849 bis 1914 betrug fast 50 Prozent. Niemals zuvor oder danach hatte die Steiermark eine so starke Bevölkerungszunahme aufzuweisen. Die Ursache dafür war in erster Linie das Aufblühen der Industrie. Man kann die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts das Zeitalter der industriellen Revolution in der Steiermark nennen. Begünstigt durch die gesetzlich festgelegte Gewerbefreiheit entstanden in weiten Teilen des Landes industrielle Großunternehmen. Gewerbliche und landwirtschaftliche Arbeitskräfte wanderten in die Industrie ab, die höhere Löhne zahlte und günstigere Arbeitsbedingungen gewährte.

Grundlage der steirischen Wirtschaft war die Eisenindustrie. 1881 wurde die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft gegründet, die eine starke Produktionssteigerung erreichte. Die meisten Stahlindustriebetriebe gab es im obersteirischen Murtal und im Mürztal, neben Donawitz auch in Kapfenberg, Bruck an der Mur, Judenburg, Mürzzuschlag und in kleineren Orten. Auch in Graz entstand eine Reihe neuer Unternehmen. Weiters entstanden neue Bergbaubetriebe, etwa für Magnesit in der Veitsch und an anderen Orten. In Fohnsdorf, Seegraben bei Leoben, Köflach, Wies und bei Trifail (slow. Trbovlje) in der Untersteiermark entstanden große Braunkohlenbergbaue. Weitere prosperierende Unternehmungen entstanden in der aufstrebenden Papier- und Zellstoffindustrie, in der Zementerzeugung und in der Mühlenindustrie. Die Bierbrauereien in Graz und Göss bei Leoben wurden zu Großunternehmen.

Einen Umschichtungsprozess machte das Gewerbe durch. Es kamen neue Gewerbe hinzu, manche alten Gewerbe blühten neu auf, während andere zugrunde gingen. Dieser Prozess ging nicht ohne Auseinandersetzungen zwischen Kleingewerbe und Fabriken vor sich.

In diesem Zeitraum wurde fast das gesamte Land durch Eisenbahnstrecken erschlossen. Die 1854 eröffnete Semmeringbahn komplettierte die von Wien bis Laibach, Hauptstadt des südlichen Nachbarlandes Krain, reichende Südbahn; 1857 wurde die Verlängerung nach Triest fertig (siehe Bahnstrecke Spielfeld-Straß–Triest). Zu den weiteren steirischen Bahnstrecken zählten u. a. Rudolfsbahn, Erzbergbahn, Graz-Köflacher Eisenbahn, Steirische Ostbahn und Drautalbahn. Die Bahnbauten veränderten den Verkehr; die Straßen verödeten und neue Orte blühten an den Eisenbahnknotenpunkten auf.

Der Bauernstand hatte im wirtschaftlichen Aufschwung der bürgerlich-liberalen Epoche nichts zu gewinnen. Viele Bauern bzw. Bauernsöhne wanderten als Arbeitskräfte zur Industrie oder zu Bahn und Post ab. Die Not der Bauern veranlasste die Landesverwaltung zur planmäßigen Förderung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens.

Nationalismus der Deutschen und der Slowenen

Seit der Französischen Revolution bekam der Nationalismus immer größere Bedeutung. Verhältnismäßig spät, und zwar erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurden ethnische Zugehörigkeit und Sprache zu zentralen Kriterien für eine Nation.[18] Diese europaweite Entwicklung wirkte sich naturgemäß auf einen multiethnischen Staat, wie ihn die Habsburgermonarchie darstellte, negativ aus.

Im seit 1861 bestehenden steiermärkischen Landtag wurde schon am Anfang des parlamentarischen Lebens in der Steiermark der nationale Gegensatz zwischen deutschen und slowenischen Steirern ein Thema. Die Slowenen fühlten sich durch die Mandatsverteilung zurückgesetzt und kritisierten dies auch ständig. Das deutsche (Eigenbezeichnung!) Bürgertum aber, dessen Vertreter über eine sichere Mehrheit verfügten, wollte von seinen Vorrechten nichts abgeben. Da die Slowenen zu dieser Zeit etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und keine Aussicht hatten, im Landtag jemals die Mehrheit zu erringen, ging ihre Hauptforderung sehr bald dahin, die slowenisch sprechenden Bezirke des Landes abzutrennen und sie mit den slowenischen Landschaften Kärntens und Krains zu einem eigenen Kronland zu vereinigen.

Andererseits wollten die Vertreter der Mittelsteiermark und der Obersteiermark das in den untersteirischen Städten und Märkten lebende deutsche Bürgertum nicht einer slowenischen Mehrheit „ausliefern“. Die Fronten verhärteten sich und die Haltung beider Nationalitäten wurde unnachgiebig.

Die deutschnationalen Kreise fühlten sich als Teil des viele Millionen Menschen umfassenden deutschen Volkstums den wenigen Slowenen gegenüber geistig und kulturell überlegen und brachten diese Meinung auch öfter deutlich zum Ausdruck. Die seit 1867 verfassungsmäßig verankerte Gleichberechtigung der österreichischen Staatsbürger aller Nationalitäten wurde von den Deutschösterreichern (analog zum Verhalten der Magyaren im Königreich Ungarn) in der Praxis vermieden, wo immer dies möglich war. Diese Einstellung verärgerte die Slowenen und sie fühlten sich in ihrer Ehre getroffen. Die Spannungen zwischen deutschsprachigen und slowenischsprachigen Steirern nahmen zu, ohne allerdings dieselben Auswirkungen wie in Böhmen und Mähren zu erreichen. Brennpunkte waren die deutschen Städte in slowenischer Umgebung, neben Marburg (Maribor) vor allem Cilli (Celje). 1895 wurde vom Kaiser in Cilli (nach dem Vorbild von Marburg) ein Staats-Untergymnasium mit deutsch-slovenischer Unterrichtssprache bewilligt; der Reichsrat beschloss die nötigen Budgetmittel.[19]

1880 fand in Graz eine Volkszählung statt, bei der erstmals auch nach der Umgangssprache gefragt wurde. Dabei gaben 96 Prozent der Grazer Bevölkerung Deutsch als Umgangssprache an. Der Anteil der slowenischsprachigen Bevölkerung, der größten nichtdeutschen Sprachgruppe, betrug 1,02 %; dies, obwohl die Steiermark ein zweisprachiges Kronland war, mit rund einem Drittel slowenischsprachiger Bevölkerung, hauptsächlich in der Untersteiermark. Aufgrund einer Auswertung der Herkunftsgemeinden ist davon auszugehen, dass der Anteil an slowenischen Zuwanderern weit höher lag, als aus der Volkszählung erkennbar war. Nur ein verschwindend geringer Teil dieser Zuwanderer gab Slowenisch als Umgangssprache an.

Seit den 1870er Jahren entwickelte sich ein Selbstverständnis von Graz als der „letzten großen deutschen Stadt im Südosten“ mit einer nationalen und kulturellen Mission. Mit den Leitvorstellungen „deutsch“ und „fortschrittlich“ galt die steirische Landeshauptstadt als die radikalste Stadt Österreichs, sowohl hinsichtlich ihrer liberal-antiklerikalen als auch ihrer deutschnationalen Haltung.[20]

Zum nationalen Gegensatz kamen auch politische Spannungen zwischen den liberalen und katholisch-konservativen Kreisen der Bevölkerung. Auch die Arbeiterschaft begann sich zu organisieren und kämpfte in erster Linie um Lohnerhöhungen, Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, die bei 12 bis 14 Stunden lag, gegen die Not in Krankheitsfällen und im Alter, für das in keiner Weise vorgesorgt war, und auch gegen die soziale Geringschätzung, die dem Arbeiter von Seite des Bürgertums gezeigt wurde.

Bildung und Kultur

Wie fast überall in Europa war in der Steiermark die Zeit zwischen 1848 und 1918 eine Zeit reger geistiger Tätigkeit. Die Anzahl der Studenten und Professoren an der Karl-Franzens-Universität Graz und den übrigen Hochschulen vervielfachte sich. Man konnte bedeutende Gelehrte als Professoren gewinnen, von denen manche Weltruf erlangten. Die Technische Universität Graz wurde 1874 vom Staat übernommen und den übrigen Hochschulen gleichgestellt. Die Montanuniversität Leoben erhielt 1906 den Rang einer Hochschule. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Frauen zum Hochschulstudium zugelassen.

Auch das übrige Schulwesen verzeichnete einen starken Aufschwung. Mit dem Reichsvolksschulgesetz 1869 wurde die Schulaufsicht, die bis dahin der Kirche zugestanden war, dem Landesschulrat übertragen. Das Theater erlebte eine Blütezeit. 1899 wurde das Grazer Opernhaus erbaut. Neben dem Grazer Schauspielhaus bestanden fünf Bühnen in anderen steirischen Orten. Aus der Reihe der steirischen Dichter und Schriftsteller ist vor allem Peter Rosegger zu erwähnen. Sein Aufstieg vom Waldbauernbuben zum berühmten Schriftsteller war für die Steiermark einmalig wie der weltweite Erfolg seiner Gedichte und Romane, die sich vor allem durch Idealisierung der Landwirtschaft auszeichnen. Sein Deutschnationalismus und die damit in Verbindung stehende Ablehnung alles „Slawischen“ verhinderten die Verleihung eines Nobelpreis für Literatur.[21]

Allgemeines Männerwahlrecht

1906/07 wurde nach von Sozialisten organisierten Massendemonstrationen im Reichsrat über die Einführung des gleichen Männerwahlrechts diskutiert; jede Stimme sollte nun gleiches Gewicht haben. Aristokratie und Großgrundbesitz, wie z. B. der steirische Großgrundbesitzer-Abgeordnete Karl Graf Stürgkh, traten entschieden gegen die Vorlage der k.k. Regierung des Freiherrn von Beck auf, die aber von beiden Häusern des Reichsrats beschlossen und vom Kaiser genehmigt wurde. 1907 und 1911 fanden daher Reichsratswahlen nach dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Männerwahlrecht statt, was vor allem den beiden Massenparteien Christlichsoziale und Sozialisten zugutekam. Von den nunmehr 516 Abgeordneten waren 30 im Herzogtum Steiermark zu wählen.[22] In Städten wie Graz blieb die Deutsche Volkspartei führende Kraft. Die Landtage Altösterreichs verblieben bis 1918 bei den bisherigen, die ärmeren Schichten benachteiligenden Privilegien.

Rang unter den Kronländern

1910 nahm das Herzogtum Steiermark von der Fläche Cisleithaniens, rund 300.700 km², 22.425 km² oder 7,5 % ein. Von den rund 30 Millionen Einwohnern Altösterreichs entfielen 1,44 Millionen oder 4,8 % auf die Steiermark. Das Kronland war damit flächenmäßig das viertgrößte und, was die Einwohnerzahl betraf, das fünftgrößte der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder. (Die Gesamtmonarchie mit Ungarn und Bosnien-Herzegowina nahm 676.600 km² ein und verzeichnete 52,8 Millionen Einwohner, darunter auf 3,3 % ihrer Fläche 2,7 % Steirer.)

Zerfall des Herzogtums Steiermark

Die Gegensätze zwischen deutschen und slowenischen Steirern wurden durch den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg auf der Seite der Gegner Österreich-Ungarns vorübergehend vermindert, da auch die Slowenen die Gebietsansprüche der Italiener abwehren wollten. Je länger der Krieg dauerte und je mehr sich Wirtschafts- und Versorgungslage verschlechterten und die Anzahl der Kriegsopfer wuchs, desto mehr nahm die Sehnsucht nach Frieden zu. Im von Kaiser Karl I. im Frühjahr 1917 wieder einberufenen Reichsrat gaben Abgeordnete aller Nationalitäten bekannt, welche politischen Ziele sie nach Kriegsende verfolgen würden. Es ging ihnen um politische Einheiten nach nationalen Aspekten; dynastische Loyalität oder altösterreichisches Staatsbewusstsein erschienen nicht mehr zeitgemäß. In diesen Bestrebungen waren die Tschechen führend, da der von ihnen geplante Staat durch ihre Exilpolitiker während des Krieges die Anerkennung der Triple Entente als Verbündeter erhalten hatte.

In Reaktion darauf bildeten am 21. Oktober 1918 (der militärische Zusammenbruch der Mittelmächte stand bevor) die deutschen Reichsratsabgeordneten in Wien die Provisorische Nationalversammlung, die am 30. Oktober 1918 die erste Regierung für Deutschösterreich wählte. Am 29. Oktober 1918 löste Krain seine Bindungen an die Monarchie, am 30. Oktober wurde der SHS-Staat proklamiert, dem sich die Untersteiermark und Krain anschlossen.

In Graz wurde ein „Wohlfahrtsausschuss“ gebildet, der sich um die Versorgung des Landes kümmerte. Eine provisorische Landesversammlung, die von den drei großen deutschen Parteien des Landes, Christlichsozialen, Sozialisten und Deutschnationalen, gebildet wurde, wählte eine neue Landesregierung, die ein schweres Amt übernahm.

Die Landesversammlung beschloss am 6. November 1918 unter Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker einstimmig den Beitritt zu Deutschösterreich und hielt fest, dass „sich der andere im bisherigen Kronland mitseßhafte Volksstamm von dem bisher gemeinsamen Staate losgesagt, auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker mit seinen übrigen Volksgenossen ein eigenes nationales Staatswesen errichtet und dadurch auch die Gemeinschaft aller bisherigen Einrichtungen des Herzogtums Steiermark aufgelöst hat“.[23] Hungernd erlebte der Großteil der deutschsteirischen Bevölkerung die Ausrufung der Republik, die am 12. November 1918 erfolgte und dem Beschluss der Provisorischen Nationalversammlung zufolge mit dem Anschluss an die deutsche Republik verbunden sein sollte.

Erste Republik (1918–1938)

Für die Steiermark als Bundesland der Republik Österreich (wie der Staat seit 21. Oktober 1919 auf Grund der Ratifizierung des Friedensvertrages von Saint-Germain genannt wurde) war die Demokratisierung der Landesverfassung eine der ersten Aufgaben. Die vollziehende Gewalt wurde der Landesregierung übertragen, die vom Landtag gewählt wurde und aus dem Landeshauptmann, zwei Stellvertretern des Landeshauptmannes und mehreren Landesräten bestand. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen und das Verhältniswahlrecht an Stelle des bisher geltenden Mehrheitswahlrechts wurden eingeführt. Die Bundesverfassung regelte 1920 die Befugnisse der Länder gegenüber dem Gesamtstaat. Aus der Verfassung der Monarchie wurde der Grundsatz der Selbstverwaltung der Gemeinden übernommen. Dabei fiel auch das Klassenwahlrecht in den Gemeinden weg und wich einer demokratischen Ordnung.

Ungeklärte Frage der Südgrenze und Verlust der Untersteiermark

Die provisorische Landesversammlung wollte die Festlegung der Südgrenze des Bundeslandes Verhandlungen mit den Slowenen bzw. dem zu schließenden Friedensvertrag überlassen und ging davon aus, dass das Draugebiet Österreich zufallen würde. Die Slowenen gingen allerdings unter dem bisherigen k.u.k. Major und nunmehrigen jugoslawischen General Rudolf Maister, der in Marburg an der Drau stationiert war, sofort daran, Fakten zu schaffen. Sich unter seinen Befehl stellende k.u.k. Truppenteile und slowenische Freiwillige besetzten die Untersteiermark, ohne bei der deutschsprachigen Minderheit wesentlichen Widerstand zu finden. Auch Spielfeld und Orte nördlich der Mur an der Bahn nach Radkersburg wurden besetzt, um die Nordgrenze des damaligen SHS-Staates, des späteren Jugoslawien zu sichern.

Eine größere Zahl deutschsprachiger Untersteirer und Beamten der Monarchie, die ihre Heimat anderswo hatten, verließen die slowenisch besetzten Gebiete und übersiedelte in die bei Österreich verbliebenen Gebiete; manche wurden auch vertrieben. In Radkersburg und Umgebung und auch in der Soboth gab es bewaffneten Widerstand gegen die Besetzung, was zur Folge hatte, dass die Gebiete bei der österreichischen Steiermark blieben.

Ein spezielles Problem stellte die überwiegend deutschsprachige Stadt Marburg dar, die mit ihren Nachbardörfern eine deutsche Sprachinsel bildete, die ungefähr 15 Kilometer südlich der neuen Staatsgrenze lag. Ein paar Wochen im November 1918 stellten die Marburger, allerdings vergeblich, sogar eine Bürgerwehr auf, um die Machtübernahme durch die Slowenen zu verhindern. Deutschösterreich beanspruchte die Stadt für sich und wollte auch den zwischen Marburg und der Südgrenze des deutschen Siedlungsgebiets liegenden, ca. 15 km breiten, slowenisch besiedelten Gebietsstreifen bei Österreich belassen sehen.

Bei einer Demonstration deutschsprachiger Bürger am 27. Jänner 1919 wurde auf die Demonstranten geschossen. Dabei wurden 13 deutsche Marburger Zivilisten getötet und rund 60 verwundet, was bei allen „deutschösterreichischen“ Untersteirern Entsetzen und Empörung auslöste, aber auch zu einer Einschüchterung der deutschösterreichischen Marburger führte.

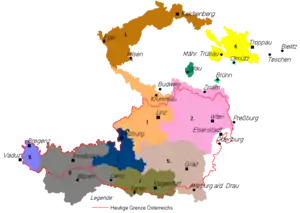

Der Vertrag von Saint-Germain nahm auf deren Wünsche keine Rücksicht. Er ließ nicht nur die deutschen Sprachinseln unberücksichtigt, sondern sprach auch das rein deutschsprachige Abstaller Becken dem SHS-Staat, dem späteren Jugoslawien zu; deutschösterreichische Enklaven in Slowenien wurden nicht in Erwägung gezogen; die gesamte Untersteiermark verblieb nun auch völkerrechtlich bei Jugoslawien. Die österreichische Steiermark verkleinerte sich dadurch gegenüber dem früheren Herzogtum um 6.024 km² auf 16.401 km², das ist Rang 2 unter den später neun Bundesländern der Republik.

Im SHS-Staat wurde die Untersteiermark vorerst mit Krain zum Draubanat zusammengeschlossen. Heute bildet sie mit dem Namen Štajerska (= Steiermark) ungefähr das östliche Drittel Sloweniens.

Traumata und wirtschaftliche Not

Für die Mehrheit der deutschsprachigen Österreicher war der Zerfall der großen k. u. k. Doppelmonarchie ein traumatisches Ereignis. Dem neuen Kleinstaat mangelte es von Anbeginn an Selbstbewusstsein. Große Teile der Bevölkerung und der Politiker befürworteten den Anschluss an Deutschland, der daher am 12. November 1918 zugleich mit der Erklärung Deutschösterreichs zur Republik beschlossen wurde.

In St. Germain unterschrieb Österreich (der Staatsname Deutschösterreich wurde von den Siegern nicht akzeptiert) aber, dass es auf Dauer selbstständig und von Deutschland unabhängig bleiben werde (das Deutsche Reich wurde im Vertrag von Versailles analog verpflichtet). In der Steiermark wurde der Deutschnationalismus bzw. in späteren Jahren der Nationalsozialismus dennoch ein bestimmender Faktor, was bereits 1921 den Versuch eines steirischen Alleingangs in der Anschlussfrage unter Landeshauptmann Anton Rintelen zur Folge hatte. Auf Druck der Alliierten Siegermächte musste die von Rintelen zu dieser Frage anberaumte Volksabstimmung jedoch abgesagt werden.

Dem Auseinanderfallen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie folgten große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Versorgung mit den lebensnotwendigen Gütern war sehr schlecht. Nur mit Hilfe von Aktionen in den neutral gebliebenen Ländern Schweiz, Niederlande und Schweden konnte der Schreckenswinter 1918/19 überstanden werden. Das schlimmste Übel aber war der Schwund des Geldwertes. Eine Hyperinflation zehrte alte Vermögen auf. Der Mittelstand, der es von jeher gewohnt gewesen war, seine Ersparnisse in Banken oder in Staatspapieren anzulegen, verarmte und mit ihm der Großteil der übrigen Bevölkerung. Erst als die Hungersnot gebannt und die Währung stabilisiert war – 1925 wurde der Schilling eingeführt – konnte an den erfolgreichen Wiederaufbau der Wirtschaft gedacht werden. Der folgende leichte wirtschaftliche Aufschwung dauerte nur bis 1929 und endete mit der Weltwirtschaftskrise.

Viele Sparten der steirischen Wirtschaft waren von der Weltwirtschaftskrise betroffen. Besonders stark spürten sie die steirische Eisenindustrie und der Braunkohlebergbau. Es kam zu Betriebseinschränkungen und Arbeiterentlassungen. Die schwerste Geißel der Zwischenkriegszeit war die Arbeitslosigkeit, die einen bis dahin unvorstellbar großen Umfang erreichte. Mit ihr wuchs die Not vor allem in den Industrieorten.

Trotz der materiellen Beschränktheit blühten die Wissenschaften. Die an den steirischen Hochschulen tätigen Wissenschaftler Fritz Pregl, Otto Loewi, Victor Franz Hess und der Atomphysiker Erwin Schrödinger erhielten den Nobelpreis. Der in Graz als Universitätsprofessor tätige Deutsche Alfred Wegener entdeckte die Kontinentaldrift.

Wege zur Diktatur

Ab 1930 nahmen die politischen Spannungen zu. Die politischen Parteien umgaben sich mit paramilitärischen Verbänden. Es gab häufig Zusammenstöße. Die Heimwehr gewann vornehmlich unter der ländlichen Bevölkerung Anhänger, während die Arbeiterschaft der Industrieorte ein festes Bollwerk der Sozialdemokratie bildete. Der Republikanische Schutzbund war die paramilitärische Organisation der Sozialdemokraten. Im September 1931 versuchte die Heimwehr unter dem Judenburger Rechtsanwalt Walter Pfrimer einen Putsch, der aber sehr rasch zusammenbrach. Pfrimer wurde wegen Hochverrats angeklagt, jedoch freigesprochen. Auch die Nationalsozialisten begannen sich nach 1930 immer stärker bemerkbar zu machen. Bei den Gemeinderatswahlen 1932 konnte die NSDAP ihren Stimmenanteil gegenüber 1928 bereits versechsfachen. Die ab Juni 1933 illegale NS-Bewegung war in keinem anderen österreichischen Bundesland so stark verankert wie in der Steiermark.[24]

Nachdem der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß 1933 eine Parlamentskrise benützt hatte, um eine autoritäre Ständestaatregierung zu installieren, brach der Aufstand der Sozialdemokraten im Februar 1934 offen aus. Davon war auch die Steiermark stark betroffen, wo sozialdemokratische Arbeiter in Graz und in den obersteirischen Industriestädten den Generalstreik ausriefen und zu den Waffen griffen. Der Kampf kostete auf beiden Seiten zahlreiche Todesopfer, die durch das harte Strafgericht der siegreichen Vaterländischen Front noch zahlreicher wurden. So wurde auch der steirische Arbeiterführer Koloman Wallisch von einem Standgericht zum Tod verurteilt. Insgesamt kamen in der Steiermark beim Februaraufstand 1934 59 Personen ums Leben; die Sozialdemokratische Arbeiterpartei wurde nun verboten.

Nach der „Machtergreifung“ in Deutschland im Jahre 1933 nahm die nationalsozialistische Propaganda im Land ständig zu. Wie im gesamten Bundesgebiet setzte die NSDAP auch in der Steiermark Gewaltakte ein. Sprengstoffanschläge wechselten mit Hakenkreuzmalereien. Beim Juliputsch 1934 gab es einerseits den Überfall auf das Bundeskanzleramt in Wien und die Ermordung von Dollfuß und andererseits, davon ausgelöst, den NS-Aufstand in mehreren Bundesländern, der praktisch autonom ablief.

Bei diesem Aufstand überfielen die österreichischen Nationalsozialisten in vielen steirischen Orten Gendarmerieposten, Postämter und sonstige öffentliche Einrichtungen und verhafteten politische Gegner. Nach einem Tag brach die Aufstandsbewegung, nach Einsatz des Bundesheeres, zusammen. Es gab in ganz Österreich auf beiden Seiten insgesamt 223 Todesopfer, davon 96 in der Steiermark. Zwei Putschisten aus dem Ennstal wurden hingerichtet. Ungefähr 13.000 bis 15.000 Aufständische wurden zumindest vorübergehend verhaftet. Manche davon wurden längere Zeit inhaftiert, viele davon wurden im Anhaltelager Wöllersdorf festgehalten. Dort waren seit Februar 1934 viele Sozialdemokraten interniert. Viele Teilnehmer am Naziputsch flüchteten ins Ausland, und zwar vorwiegend nach Deutschland und Jugoslawien.[25] Nun wurde in Österreich auch die NSDAP verboten.

Die weitere politische Entwicklung der Steiermark wurde von außen bestimmt. Durch die Zusammenarbeit des Deutschen Reiches mit dem faschistischen Italien hatte Österreich nur wenig Möglichkeit zu einer eigenständigen Politik. Österreich war politisch zutiefst gespalten, lebte seit 1933/34 unter der austrofaschistischen Diktatur und kam aus der Wirtschaftskrise nicht heraus, während Deutschlands Kriegswirtschaft boomte. 1938 betrug die Zahl der statistisch erfassten Arbeitslosen in Österreich 401.000. Dazu kam die „unsichtbare“ Arbeitslosigkeit, die vom Institut für Konjunkturforschung auf 300.000 geschätzt wurde. Ende Jänner 1938 dürfte es in Österreich rund 700.000 Arbeitslose gegeben haben: mehr als 20 Prozent der Erwerbstätigen.

Anschlussbestrebungen

Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich war eines der erklärten Ziele Adolf Hitlers. Die scheinbar aussichtslose politische und wirtschaftliche Situation Österreichs hatte der tief verwurzelten Idee des Anschlusses an Deutschland Auftrieb gegeben. Schon in den Jahren vor dem Anschluss wurde die illegale NSDAP zu einer Massenbewegung: Arbeiter, Kleinbürger, Bauern, Landarbeiter und Studenten waren dabei. Im Februar 1938 verstärkte Hitler den Druck auf die österreichische Regierung Schuschnigg. Diese hob das Parteiverbot für die österreichischen Nationalsozialisten auf, und zwei Nationalsozialisten wurden als Regierungsmitglieder aufgenommen, darunter Arthur Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister.

Besonders in der Steiermark erprobten SA und HJ die Grenzen der neuen Möglichkeiten, die ihnen die Tatsache bot, dass Österreichs Polizei nunmehr einem nationalsozialistischen Minister unterstand.[26] Am 19. Februar 1938 zog in Graz ein riesiger Fackelzug, das Versammlungsverbot ignorierend, mit Hakenkreuzfahnen durch die Straßen. Die Universität und die Technische Hochschule mussten wegen umfangreicher nationalsozialistischer Kundgebungen geschlossen werden. … Am 21. Februar erteilte SA-Brigadeführer Sigfried Uiberreither den Befehl zur Bereitschaft. Am 24. Februar 1938 betonte Schuschnigg vor der Bundesversammlung die Pflicht, mit allen ihren Kräften die unversehrte Freiheit und Unabhängigkeit des österreichischen Vaterlandes zu erhalten.[27]

Graz, „Stadt der Volkserhebung“

Am gleichen Tag fand in Graz statt, was die Nationalsozialisten bald „Volkserhebung“ nannten.[28] Dem Aufruf der Grazer NS-Führung, die Häuser mit Hakenkreuzfahnen „zu schmücken“, kamen viele nach. Tausende Nationalsozialisten besetzten den Grazer Hauptplatz und nötigten den Bürgermeister, auch am Rathaus die Hakenkreuzfahne zu hissen. Dies brachte Graz später die NS-Bezeichnung „Stadt der Volkserhebung“ ein.[29] Ende Februar wurden Bundesheereinheiten in der Steiermark gegen NSDAP-Übergriffe eingesetzt. Amtlichen Berichten zufolge wollten Schüler erst dann wieder die Schule besuchen, wenn ihnen der Hitlergruß erlaubt wäre, was am 1. März 1938 geschah.[30]

Die Machtübernahme auf lokaler Ebene setzte örtlich schon mit dem Bekanntwerden der Aussetzung der für den 13. März geplanten Volksbefragung ein, den endgültigen Anstoß gab aber erst die Radiorede von Bundeskanzler Schuschnigg um 19.47 Uhr.[31] Der Völkische Beobachter berichtete in seiner Wiener Ausgabe vom 12. März in einer Sonderbeilage: Um 6 Uhr sickerte die Nachricht durch, dass die Wahl verschoben sei. Binnen einer Viertelstunde stand die SA, standen unzählige Volksgenossen am Hauptplatz in Leoben. … Gleichzeitig legte die Exekutive Hakenkreuzarmbinden an. 1942 schrieb Otto Reich von Rohrwig, schon am Abend des 10. März 1938 hätten nationalsozialistische Massen die Grazer Innenstadt durchzogen. SA-Uiberreither sei entschlossen gewesen, am Abstimmungstag die Wahllokale blockieren zu lassen.[32]

Am 11. März 1938 wurden in Graz die Geschäfte um 12 Uhr geschlossen; das Bundesheer bezog an wichtigen Punkten Position. Am Abend, als die Ständestaatsregierung Schuschnigg zurücktrat, Sicherheitsminister Arthur Seyß-Inquart aber im Radio erklärte, im Amt zu bleiben, übernahmen in Graz die heimischen Nationalsozialisten die Macht. Nach Hochfellner haben 60.000 bis 70.000 Menschen die Machtübernahme auf dem Hauptplatz gefeiert.[33]

Am 12. März um 1.30 Uhr trat Landeshauptmann Rolph Trummer zurück; der Nationalsozialist Sepp Helfrich übernahm das Amt und übte es bis 22. Mai 1938 aus, als Uiberreither von Hitler zum Gauleiter und Landeshauptmann ernannt wurde.[34] Am 12. März 1938 wurde Österreich von der Wehrmacht besetzt. Auf breiter Front rückten ab 8 Uhr deutsche Truppen ein. Gleichzeitig setzte eine Verhaftungswelle ein.

NS-Herrschaft 1938–1945

Der „Anschluss“ und seine Folgen

Als Auftakt zu seiner Propagandareise durch Österreich für die „Volksabstimmung“ über den bereits vollzogenen „Anschluss“ besuchte Hitler am 3. und 4. April 1938 Graz. Die im Radio übertragene Veranstaltung fand vor 30.000 Personen in der Montagehalle einer Waggonfabrik statt, die aufgrund der Weltwirtschaftskrise bereits einige Jahre stillgelegt war. Anschließend fuhr Hitler unter dem Jubel seiner Anhänger in einem Triumphzug durch die Straßen von Graz. An der 4,3 Kilometer langen Route standen unter anderen Zehntausende Steirer, die, von der NSDAP organisiert, mit Sonderzügen, Autobussen und Lastkraftwagen in die Landeshauptstadt gekommen waren, um den „Führer“ zu sehen.[35] Über die Bürger, die nicht jubelten, sagte Bruno Kreisky 1988: …die mehreren waren im Dunkeln. Die waren entweder auf ihren Feldern oder sie haben in den Kirchen gebetet oder sie haben zu Hause geweint – sie waren jedenfalls nicht sichtbar. Aber sie waren in der Mehrheit. Darüber gibt es gar keinen Zweifel.[36] Dies entsprach späteren Schätzungen der Gestapo, die etwa ein Drittel der Österreicher als Anhänger des Dritten Reichs einschätzte, ein Drittel als neutral und ein Drittel als Regimegegner.

Maßnahmen, die bereits vor der Abstimmung wirksam oder angekündigt wurden, verstärkten die Zustimmung zum NS-Regime: Volksausspeisungen, Neueinstellungen in Industrie und Wirtschaft, Lohnerhöhungen, Entschuldungen und Kreditaktionen für die Bauern, Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfen, Freizeit- und Ferienaktionen und anderes mehr. Nach Jahren der Wirtschaftskrise und der Ständestaatsdiktatur, die vor allem sparen wollte, kam diese Politik gut an.[37] (Dass das Deutsche Reich damals bereits Schulden machte, die nur durch Kriegsgewinne zurückzahlbar gewesen wären, und die Rücklagen der Österreichischen Nationalbank dringend benötigte, blieb den meisten Menschen verborgen.)[38]

Bei der „Volksabstimmung“ am 10. April 1938 war es üblich, die Stimmen für Hitler offen abzugeben und keine Wahlzelle aufzusuchen. Laut amtlichem Endergebnis stimmten 99,87 % der stimmberechtigten Steirer für den Anschluss; 40.000 Personen waren vom Stimmrecht ausgeschlossen. Zu den Ausgeschlossenen zählten alle politisch Inhaftierten, die Juden und andere rassisch diskriminierte Gruppen wie die Zigeuner. Auf Plakaten der neuen Machtinhaber wurde darauf hingewiesen; allen, die widerrechtlich an der Abstimmung teilnehmen sollten, wurden Arreststrafen angedroht.[39]

Am 1. April 1938 fand der erste Transport, der Prominententransport, von Gegnern des Nationalsozialismus aus Österreich ins Konzentrationslager Dachau statt. Darunter befand sich der steirische Politiker und spätere ÖVP-Bundeskanzler Alfons Gorbach. Im Mai wurden zum „Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ die Nürnberger Rassegesetze, die in Deutschland seit 15. September 1935 in Kraft waren, auch in Österreich wirksam. Die Judenverfolgung hatte gleich im März 1938 mit Demütigungen der etwa 3.000 Personen umfassenden jüdischen Steirer und vorerst „wilden Arisierungen“ jüdischen Eigentums eingesetzt: „Arische“ Nachbarn oder Konkurrenten bemächtigten sich jüdischer Geschäfte, Wohnungen und Autos.

Die Landesregierung wurde im Frühjahr 1938 durch einen nur an Weisungen aus Berlin gebundenen Landeshauptmann ersetzt; dies war Sigfried Uiberreither, gleichzeitig Gauleiter der NSDAP und zumeist mit diesem Titel bezeichnet. Dem Land Steiermark wurde mit 15. Oktober 1938 das südliche Burgenland angegliedert, während das Ausseer Land, das durch mehr als 800 Jahre mit der Steiermark verbunden gewesen war, zu Oberösterreich gelangte. 1939 wurden die verbliebenen ehemals österreichischen Länder mit dem Ostmarkgesetz in Reichsgaue mit einem Reichsstatthalter an der Spitze umgewandelt, der zumeist gleichzeitig NSDAP-Gauleiter war. (Der Begriff Österreich verschwand weitestgehend.)

Durch die Eingliederung der steirischen Wirtschaft in die deutsche Rüstungsplanung sowie durch die Verpflichtung der jungen Männer zum Reichsarbeitsdienst und zum Militärdienst konnte die Massenarbeitslosigkeit rasch überwunden werden. Eine Entschuldungsaktion für die Bauern festigte die finanzielle Lage der Bauernhöfe und bewahrte Tausende vor der Zwangsversteigerung.

Die nationalsozialistischen Machthaber waren bestrebt, jede Kritik und jeden Zweifel an der Richtigkeit ihrer Maßnahmen und Befehle schon im Keim zu ersticken. Ein Beispiel dafür sind die schweren Strafen, die auf bis dahin unbekannte Delikte wie Feindsender hören, Wehrkraftzersetzung und Vergehen gegen das Heimtückegesetz oder die Volksschädlingsverordnung standen. Jede Skepsis, die (auch nur im Familienkreis) gegen die NSDAP, ihre Vertreter oder die Wehrmacht geäußert wurde, konnte dank Spitzelwesen und Denunziantentum schlimme Folgen haben.

Über 10,5 % der im Gau Steiermark (ohne Untersteiermark) lebenden „Volksgenossen“ waren im Jahr 1942 NSDAP-Mitglieder, also „Parteigenossen“, wie dies im NS-Jargon hieß. Diese Mitgliederanzahl entsprach 15,5 % aller österreichischen Nationalsozialisten. Mit 30.530 Illegalen, also Mitgliedern, die schon vor 1938 Parteigenossen waren, hatte die Steiermark nach Kärnten den höchsten Anteil aller Bundesländer.

In dem seinerzeit auch „Reichskristallnacht“ genannten Novemberpogrom vom 9. November 1938 wurden die Grazer Synagoge und die jüdische Zeremonienhalle zur Gänze zerstört. 1934 hatten 1720 Personen der Israelitischen Kultusgemeinde angehört, das waren 1,1 % der Grazer Gesamtbevölkerung. Auf Grund des ausgeübten Terrors emigrierten von März bis November 1938 417 jüdische Grazer allein nach Palästina. In Graz verbliebene Juden mussten in der Folge nach Wien übersiedeln, von wo aus später ihre Deportation ins KZ Theresienstadt erfolgte. Im März 1940 galten Graz und die Steiermark als „judenrein“.[40]

Um den Einfluss der Katholischen Kirche weitestgehend zurückzudrängen, wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, wie etwa die Schließung der katholischen Privatschulen, Enteignung von Klosterbesitz, wie in Admont, Seckau, Vorau, Rein und St. Lambrecht, und die Schließung der Theologischen Fakultät an der Universität Graz. Der Religionsunterricht wurde zum Freifach erklärt. Die Finanzierung der Kirche erfolgte nicht mehr von Seiten des Staates, sondern durch Kirchenbeiträge der Gläubigen. Die nunmehr verpflichtende standesamtliche Eheschließung machte Brautleute von der Kirche unabhängig (Österreich hatte auch die kirchliche Trauung anerkannt). Amtliche Ehescheidungen wurden auch für Katholiken möglich. Die Zweite Republik Österreich übernahm 1945 sowohl die Kirchenbeitragsregelung als auch die standesamtliche Eheschließung in ihren Rechtsbestand.

Zweiter Weltkrieg

Mit 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Nun wurden die Lebensumstände der Menschen immer mehr von den Notwendigkeiten des Krieges bestimmt. Bis 1940/41 gab es laut Neugebauer wegen der Überwindung der Massenarbeitslosigkeit, der kriegslosen Übernahme Tschechiens und der folgenden „Blitzkriege“ (z. B. ansatzlose Niederwerfung Polens in nur sechs Wochen) über die Parteimitglieder hinaus Zustimmung zum NS-System.[41]

Dieser Zustimmung stand unauffälliger Widerstand gegenüber, der von einigen jener geleistet wurde, die die Aggressionskriege nicht unterstützten wollten. Die Gestapo konnte Eisenbahner-Sabotageaktionen in der Steiermark erst 1941 beenden; bis dahin wurden Waggons mit Ladungen für Wehrmachtszwecke oft „irrtümlich“ mit falschen Zielangaben versehen usw. usf. Zentren dieses Widerstandes, zu dem auch absichtliche Fehler bei Montagearbeiten an Fahrzeugen gehörten, waren die Hauptwerkstätte Knittelfeld und die Bahnknotenpunkte Leoben und Bruck an der Mur.[42]

Als klar wurde, dass gegen die im Sommer 1941 angegriffene Sowjetunion kein schneller Sieg möglich war, Deutschland auch den Vereinigten Staaten den Krieg erklärte, sich der Feldzug im Osten 1942/43 mit der Schlacht von Stalingrad in einen schrittweisen Rückzug wandelte und immer mehr für Führer, Volk und Vaterland Gefallene zu beklagen waren, wurde die NS-Begeisterung deutlich schwächer. Das Regime instrumentalisierte nun auch die Angst vor der Rache der siegreichen Russen, um die Menschen bei der Stange zu halten, und sprach vom totalen Krieg.

Soldaten aus der Steiermark kämpften bei allen Einheiten und an allen Fronten. Verstärkt wurden Steirer bei den Gebirgsjägern eingesetzt.

Die Untersteiermark in NS-Deutschland

Anfang April 1941 eroberte die Wehrmacht im Balkanfeldzug Jugoslawien, das von Italien und Deutschland besetzt und aufgelöst wurde. Die Untersteiermark und Teile von Oberkrain kamen zum Deutschen Reich. Die Untersteiermark wurde nicht direkt an den Reichsgau Steiermark angeschlossen, sondern wurde als „CdZ-Gebiet Untersteiermark“ geführt (CdZ = Chef der Zivilverwaltung). Hitler setzte den steirischen Gauleiter Uiberreither zusätzlich als Chef der Zivilverwaltung für die Untersteiermark ein.

Dort begann eine rigorose Germanisierungspolitik. Nach der Verhaftung der slowenischen Führungsschicht und der Auflösung der slowenischen Vereine und Kulturorganisationen wurden tausende Slowenen nach Serbien, Kroatien und ins „Altreich“ umgesiedelt. Weiters wurden schon im Mai 1941 zirka 1200 jüngere Lehrer aus der Steiermark zum Einsatz in der Untersteiermark abkommandiert und es wurde Deutsch an Stelle von Slowenisch als Unterrichtssprache an etwa 400 Schulen eingeführt. Slowenen durften, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr als Lehrer tätig sein.

Die rücksichtslose Germanisierungspolitik führte bald zu slowenischen Gegenaktionen wie passivem Widerstand, Sabotage und Anschlägen. Diese Reaktionen beantwortete das NS-Regime mit Terror, wie zum Beispiel der Erschießung von Gefangenen, deren Namen zur Abschreckung im ganzen Land plakatiert wurden. Mit der Fortdauer des Krieges bekamen die Partisanen ständig mehr Zulauf. Die deutsche Minderheit der Untersteiermark bezahlte, auch soweit sie in die barbarische Germanisierungspolitik des NS-Regimes nicht involviert war, nach dem Krieg mit ihrer summarischen Vertreibung und Enteignung, persönlichen Verfolgungen, Inhaftierungen, Folterungen und Ermordungen, die vom an die Macht gekommenen Tito-Regime veranlasst bzw. geduldet wurden.

Der Weg zu Befreiung, Niederlage, Zusammenbruch