Jesuiten

Als Jesuiten werden die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft Gesellschaft Jesu (Societas Jesu, Ordenskürzel: SJ) bezeichnet, die aus einem Freundeskreis um Ignatius von Loyola entstand und am 27. September 1540 päpstlich anerkannt wurde. Neben den Evangelischen Räten – Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam – verpflichten sich die Ordensangehörigen auch zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst. Die Bezeichnung Jesuiten wurde zunächst als Spottname gebraucht, später aber auch vom Orden selbst übernommen. Generaloberer ist seit 2016 Arturo Sosa; der Sitz der Ordensleitung ist in Rom.

_-_2021-08-30_-_2.jpg.webp)

Allgemeines

Die Jesuiten gehören zu den Regularklerikern. Sie haben keine besondere Ordenskleidung und kein gemeinsames Chorgebet.[1] Sie leben nicht in Klöstern, sondern in Kommunitäten ohne Klausur. Mitglieder des Ordens tragen hinter ihrem Nachnamen den Namenszusatz SJ (Abkürzung für Societas Jesu).[2]

Symbol des Ordens ist das in Majuskeln geschriebene Nomen sacrum IHS (die Anfangsbuchstaben lassen noch die Übernahme aus der griechischen Schrift erkennen), das oft auch als Iesum habemus socium (Wir haben Jesus als Gefährten) oder Iesus hominum Salvator (Jesus, der Erlöser der Menschen) gedeutet wurde. Motto des Ordens ist die lateinische Wendung: Omnia ad maiorem Dei gloriam (Alles zu größerer Ehre Gottes), oft abgekürzt OAMDG oder AMDG.

Die Exerzitien des Ignatius von Loyola bilden den Kern der Spiritualität des Ordens. In diesen 30-tägigen Geistlichen Übungen betrachtet der Exerzitant (derjenige, der die Übungen durchführt) im Gebet und in der Meditation sein Leben und das Leben Jesu und wird dabei von jenem, der die Exerzitien gibt, begleitet. Heutzutage werden ignatianische Exerzitien auch von Laien und anderen Orden angeboten und durchgeführt.

Der Orden hatte am 1. Januar 2017 insgesamt 16.090 Mitglieder, davon 11.574 Priester, 2.694 Scholastiker (Mitglieder zwischen den ersten und den letzten Gelübden), 1.133 Brüder und 734 Novizen. Der Orden ist weltweit in 75 Provinzen, 4 unabhängige und 6 abhängige Regionen gegliedert.[3] Eine große Zahl von Jesuiten weltweit arbeitet in Schulen und Universitäten. Wichtige andere Tätigkeitsfelder sind die Begleitung von Exerzitien, die Sozial- und Flüchtlingsarbeit und die Medienarbeit.

Geschichte

Ordensgründung

Der Orden der Jesuiten wurde von Ignatius von Loyola gegründet und wesentlich gestaltet. Ignatius (geboren 1491) stammte aus baskischem Adel, war zunächst Offizier, bis ihm im Alter von dreißig Jahren eine Kriegsverwundung den weiteren Aufstieg in dieser Karriere versperrte. Mystische Erfahrungen nach diesem Lebenseinschnitt brachten ihn auf einen religiösen Lebensweg. In seinem autobiographischen Pilgerbericht bezeichnet er sich als Pilger und beschreibt, wie ihn in allem Gott geführt habe. Nach teils abenteuerlichen, teils fruchtbaren Vorstufen studierte er an verschiedenen Orten, seit 1528 in Paris, wo er 1535 zum Magister Artium promovierte. In Paris sammelte er auch Gefährten (wie z. B. Franz Xaver und Peter Faber) um sich und verband sich mit ihnen am 15. August 1534 (Tag Mariä Himmelfahrt) auf dem Montmartre durch gemeinsame Gelübde. Die beabsichtigte, gelobte Wallfahrt mit anschließender Seelsorgearbeit in Jerusalem erwies sich als undurchführbar. Stattdessen stellte sich die Gruppe Ende 1537 in Rom Papst Paul III. zur Verfügung. Dieser genehmigte zwei Jahre später das Grundstatut der Gemeinschaft (Formula Instituti) und bestätigte mit der Bulle Regimini militantis ecclesiae vom 27. September 1540 die Gemeinschaft als Orden. Ignatius wurde zum ersten Oberen gewählt und leitete den rasch wachsenden Orden von Rom aus bis zu seinem Lebensende am 31. Juli 1556. Die detaillierten Satzungen (Constitutiones, an Stelle einer Ordensregel) wurden erst nach der Ordensgründung hauptsächlich von Ignatius erarbeitet und 1558 in Kraft gesetzt. Aufgrund des stark betonten Gehorsams, seiner straffen Hierarchie und einer größtmöglichen persönlichen Flexibilität und Unabhängigkeit (ignatianisch: Indifferenz) konnte der Orden schnell wachsen und in vielen Ländern aktiv werden.

Die Ordensgründung war Teil einer katholischen Erneuerungsbewegung, die eine Reform der Kirche von der inneren Erneuerung und einer persönlichen Christusbeziehung erwartete, ähnlich wie dies auch Martin Luther wollte. Diese persönliche Christusbeziehung ermöglichte in den Anfangsjahren auch eine für die damalige Kirche ungewohnte Offenheit gegenüber Menschen, die (wie Jesus) jüdischer Abstammung waren. Von Ignatius ist der Satz überliefert, dass er gerne aus dem Volk Jesu stammen würde.[4] Mehrere frühe Jesuiten stammten aus zum Christentum konvertierten jüdischen Familien (Conversos), u. a. Diego Laínez, der Nachfolger von Ignatius im Amt des Generaloberen, und der erste Jesuitenkardinal Francisco de Toledo. Dennoch wurden ab 1593 Christen jüdischer Abstammung am Ordenseintritt gehindert. Diese Regelung wurde wiederholt modifiziert, in Einzelfällen von ihr auch dispensiert; aber erst 1946 wurde sie endgültig abgeschafft.

Weibliches Gegenstück des Ordens

Ignatius erwirkte 1547 unter dem Druck der kirchenpolitischen Umstände und einiger Mitbrüder von Papst Paul III. ein Dekret, das einen weiblichen Zweig des Jesuitenordens verhindern sollte (siehe auch Enzyklika Regimini militantis ecclesiae). Mary Ward gründete gleichwohl 1609 das Institut der Englischen Fräulein, und zwar von vornherein mit der Absicht, für diesen Orden die Konstitutionen zu übernehmen, die Ignatius für die Gesellschaft Jesu verfasst hatte. Dies wurde ihrem Orden jedoch erst nach langem Bemühen im Jahr 2003 vom Vatikan gestattet. Der Orden, der bis dahin im kirchenamtlichen Sprachgebrauch „Institutum Beatae Mariae Virginis“ (Abkürzung IBMV), „Institut der Seligen Jungfrau Maria“, hieß, ist seither als weibliches Gegenstück zum Jesuitenorden anerkannt. Seit 2004 trägt er den Namen Congregatio Jesu, der sich an die Selbstbezeichnung der Jesuiten, Societas Jesu, anlehnt. Die neue Abkürzung 'CJ' wurde in Analogie zu derjenigen der Jesuiten, SJ, gewählt. Obwohl die Mitglieder der Congregatio Jesu mit ihrer heutigen Ordensregel und ihrer Spiritualität der Sache nach „Jesuitinnen“ sind, sind sie doch historisch und rechtlich gesehen nicht einfach der weibliche Zweig des Jesuitenordens, sondern (wie etwa die „franziskanische“ Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu[5]) eine selbständige Ordensgemeinschaft.

Gegenreformation und Barock

In Europa hatten Jesuiten einen bedeutsamen Anteil an der Gegenreformation, der katholischen Erneuerung in Reaktion auf den von ihr als Häresie betrachteten Protestantismus. Der Orden gründete dazu in für den katholischen Glauben gefährdeten Ländern zunächst Ordenshäuser. Wo dies nicht möglich war, wie zum Beispiel in Irland, England oder in einer Anzahl deutscher Territorien, wurde das entsprechende Ordenshaus in Rom eröffnet, und die Patres reisten zum Teil illegal ins Land. Da der Orden keine verbindliche Tracht hatte, konnte das oft unbemerkt gelingen.

Von den Ordenshäusern aus entfalteten die Jesuiten eine rege Tätigkeit, die vor allem die Predigt und die Seelsorge einschließlich der Beichte umfasste. Hier entwickelten sie eine besondere Kasuistik, die bei der Zumessung von Bußen für Sünden auch die mildernden Umstände bei der Begehung berücksichtigten. Da sie häufig die Seelsorger und Beichtväter von Königen und Fürsten waren, übten sie auch einen gewissen politischen Einfluss aus.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der Jesuiten war ihrem Gelübde gemäß die Bildung der Jugend: Die von den Jesuiten gegründeten Schulen und Universitäten wie z. B. die Universität in Dillingen und im damals polnisch-litauischen Wilna sollten Gewähr dafür bieten, dass kommende Generationen fest verwurzelt im katholischen Glauben heranwuchsen.

Die Jesuiten setzten sich dafür ein, den katholischen Glauben durch prunkvolle Zeremonien zu zelebrieren, förderten in diesem Kontext auch die barocke Baukunst. Im Zuge der gegenreformatorischen Propaganda förderten sie das Barocktheater und entwickelten mit dem Jesuitentheater eine eigene Tradition.

Als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens wird Polen angesehen. Die adelige Oberschicht des Landes, die Szlachta, hatte sich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in nicht unbedeutendem Maße dem Protestantismus zugewandt, die Bürger einiger Städte waren sogar mehrheitlich evangelisch geworden, wenngleich die Zersplitterung zwischen Lutheranern, Calvinisten, Böhmischen Brüdern und Unitariern groß war. Hierbei hatte die traditionelle polnische Toleranz ebenso eine Rolle gespielt wie der Einfluss der Hussiten hundert Jahre zuvor. Gleichwohl hielten insbesondere die polnischen Könige am katholischen Glauben fest. König Stephan Báthory (1533–1586) gestattete die Errichtung jesuitischer Ordenshäuser im heutigen Polen, angefangen 1564 mit Braunsberg in Preußen, im exemten Bistum Ermland, dann 1567 in Vilnius, 1574 in Posen usw. Von hier begannen die Jesuiten, die durch ihren höheren Bildungsstand und ihre straffere Disziplin den anderen Orden und den Weltgeistlichen überlegen waren, mit Predigten, Seelsorge, Armenpflege und nicht zuletzt durch ihre Bildungsarbeit gerade in der Oberschicht die Rekatholisierung des Landes. Stephans Nachfolger König Sigismund III. Wasa (1586–1632) war bereits von Jesuiten erzogen worden, tolerierte ihre immer aggressivere gegenreformatorische Arbeit und ernannte nur noch Katholiken zu Senatoren. Beim Erfolg der Gegenreformation in Polen spielte neben den jesuitischen Bemühungen aber auch eine Rolle, dass die Landbevölkerung vom Protestantismus nur zu geringen Teilen erfasst worden war und Sigismunds Kriege gegen das protestantische Schweden und das orthodoxe Russland den Katholizismus quasi als Nationalreligion erscheinen ließen. In dieser Zeit kam es auch zu gelegentlichen Brandstiftungen und Zerstörungen evangelischer Kirchen, die ein durch jesuitische Predigten aufgestachelter Mob verübte, z. B. 1603–1616 in Posen, 1591 in Krakau, 1611 in Vilnius. Diese zunehmend intolerante Religionspolitik fand ihren Abschluss, als der Sejm 1717 den Neubau evangelischer Kirchen verbot und alle seit 1632 erbauten niederzureißen befahl; für den Abfall vom katholischen Glauben war nun die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern.

Mission

Jesuiten arbeiteten als Missionare in China, Japan, Indien, Amerika. Die Briefe des Jesuitenmissionars Franz Xaver fanden weite Verbreitung und weckten bei vielen Katholiken eine neue Begeisterung für die Mission. Im 18. Jahrhundert prägten Jesuiten in erheblichem Maße das kulturelle Leben am chinesischen Kaiserhof, wo diese u. a. als Maler und Astronomen tätig waren.

In Paraguay bestand von 1610 bis 1767 ein Jesuitenstaat, in welchem die Jesuiten unter den Ureinwohnern ein christliches Sozialsystem eingeführt hatten. Auf diese Art konnten die Indianer in so genannten Reduktionen unabhängig von den spanischen und portugiesischen Kolonialherren und in relativer Sicherheit leben. Die Jesuiten setzten dabei Musik – liturgische Lieder, Gesänge in einheimischen Sprachen, komponierte Messen, Lamentationen, Passionen sowie Opern- und Theateraufführungen – als Mittel der Missionierung ein.[6] Da aus den Guaraní auch eine bis zu mehreren tausend Mann starke Armee rekrutiert wurde, welche zeitweise die einzige Verteidigung der Kolonisten gegen feindliche Indianer und Angriffe anderer Kolonialmächte bildete, hatten die jesuitischen Reduktionen auch eine stark stabilisierende Wirkung auf das spanische Kolonialreich.

Die jesuitische Mission in Lateinamerika wurde in Europa kontrovers beurteilt, besonders von Spanien und Portugal, wo man sie als Behinderung für die kolonialen Unternehmungen der eigenen Regierungen ansah. 1767 wurden die Jesuiten von den Spaniern aus Paraguay vertrieben.

Kritik kam auch aus dem Klerus. Der Bischof von Puebla, Juan de Palafox, berichtete an den Papst mit Abscheu vom materialistischen Profitstreben jesuitischer Unternehmungen. Er beschwerte sich über riesige Haziendas, mehrere große Zuckerplantagen sowie Fabriken und Läden, welche vom Handel mit den Philippinen profitierten und mit Hilfe schwarzer Sklavenarbeit betrieben wurden. Zugute kam den Jesuiten dabei auch die Steuerbefreiung durch das spanische Kolonialreich. Nach Ansicht des britischen Historikers Henry Kamen zählten die Jesuiten zu den größten Sklavenhaltern Südamerikas in der Mitte des 18. Jahrhunderts.[7]

Der Orden als Bildungsinstitution

Die Jesuiten spielten lange eine große Rolle im Bildungssystem Europas. Die Anregung zur Einrichtung von jesuitischen Bildungsstätten ging auf Ignatius von Loyola selbst zurück, der 1551 vorschlug, dort außer Theologie, auch Logik und die antiken Klassiker zu lehren; später kamen noch Mathematik, Astronomie, Physik und Philosophie hinzu. Im 17. Jahrhundert verbreitete der Orden das Thesenblatt, die großformatige und in Kupfer gestochene Ankündigung der akademischen Disputatio, im gehobenen katholischen Bildungswesen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es in ganz Europa zahlreiche Schulen, an denen z. B. die Söhne von Adligen, aber auch Angehörige niedrigerer sozialer Klassen unterrichtet wurden. Aus den Reihen der Schüler kamen u. a. Rugjer Josip Bošković, René Descartes, Voltaire, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet, Denis Diderot und Henry Humphrey Evans Lloyd. Ein weiterer wichtiger Beitrag war, dass in Publikationen des Ordens, etwa dem Journal de Trévoux, öffentlich zeitgenössische Literatur diskutiert werden konnte, ohne dabei Inquisition oder Zensur fürchten zu müssen. Aus diesem Grund bedauerte selbst der Vordenker der Aufklärung Voltaire den Niedergang des Ordens im späteren Verlauf des 18. Jahrhunderts. – Andererseits gehörten Jesuiten an vorderster Front zu denjenigen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts für das Verbot des Werks von René Descartes eintraten, als nach seinem Tod Klagen aufkamen, er habe bei seinen naturwissenschaftlichen Studien keinen Raum für Gott gelassen.[8] Der Mathematikhistoriker Amir Alexander nennt den weltanschaulich geprägten Kampf der Jesuiten gegen die Verwendung von Infinitesimalzahlen als wesentlichen Grund für den Niedergang der Jahrhunderte alten Mathematiktradition auf der italienischen Halbinsel Ende des 17. Jahrhunderts, und die Verlagerung der Hauptzentren des mathematischen Fortschritts in Gebiete nördlich der Alpen, wo die Jesuiten weniger Einfluss hatten.[9]

Weltweit führen die Jesuiten heutzutage Hochschulen, Schulen und Internate, in denen sie insgesamt mehr als zwei Millionen jungen Menschen allgemeine Bildungsinhalte vermitteln. Der Orden verfolgt dabei die Absicht, sie zugleich auf ihr späteres Leben nach den Grundsätzen des christlichen Menschenbildes vorzubereiten: zu Menschen für andere heranzureifen.

Grundlage: Die Monita Secreta

Der Jesuitenorden war lange Zeit starken Anfeindungen ausgesetzt, da er häufig von seinen Gegnern zahlreicher Verschwörungen verdächtigt wurde: Das Bild eines finsteren, romhörigen Jesuiten, der im Geheimen Intrigen spinnt, um nationale, protestantische oder aufklärerische Bestrebungen zu torpedieren, steht am Anfang der Geschichte der politischen Verschwörungstheorien der Neuzeit. Der Hintergrund dieser Verschwörungstheorien liegt in der von den Ordensmitgliedern geforderten Unterwerfung unter die Lehre der katholischen Kirche. So erklärte Ignatius zwar nicht in der Ordensregel, aber im Exerzitienbuch: „Wir müssen, um in allem das Rechte zu treffen, immer festhalten: ich glaube, dass das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so definiert.“[10]

Ihren Ausgangspunkt nahm die Jesuitenfeindschaft in einem gescheiterten Mordanschlag auf König Heinrich IV. von Frankreich am 27. Dezember 1594. Der Attentäter Jean Châtel war ein Jesuitenschüler, was den Verdacht aufkommen ließ, die Societas Jesu stecke dahinter.[11] Die klassische Textgrundlage dieser Verschwörungstheorie lieferten die Monita Secreta (lat. für geheime Ermahnungen), die 1614 in Krakau erschienen. Sie gelten als „eine der wichtigsten Fälschungen in der Geschichte der Neuzeit“.[12] Sie wurden von dem Ex-Jesuiten Hieronymus Zahorowski verfasst, der vorgab, Instruktionen des fünften Ordensgenerals Claudio Acquaviva an die Patres zu enthalten. Bis ins 20. Jahrhundert wurde der Text immer wieder als Beleg für angebliche Verschwörungstätigkeit des Jesuitenordens nachgedruckt.[13] Die Monita secreta sollen angeblich von Herzog Christian von Braunschweig entdeckt worden sein, der jedoch zum Zeitpunkt ihres ersten Auftauchens gerade einmal zwölf Jahre alt war. Auch widersprechen sich die Angaben des Fundortes. Genannt werden Paderborn, Prag, Lüttich, Antwerpen, Glatz sowie ein gekaperter Ostindiensegler. Den Monita Secreta zufolge seien die Jesuiten aufgefordert, buchstäblich jedes Mittel anzuwenden, um Macht und Wohlstand des Ordens zu vermehren, wobei diese wahren Ziele strikt geheim zu halten wären. So wird zum Beispiel empfohlen, Einfluss auf die Großen und Mächtigen dieser Welt zu gewinnen, indem man sich als Beichtvater großzügiger zeigt als Geistliche anderer Orden, die man durch Verleumdungen und andere Mittel von einflussreichen kirchlichen Ämtern möglichst fernhalten solle; politische und private Geheimnisse der Fürsten gelte es durch Bestechung ihrer Günstlinge und Diener herauszubekommen; reiche Witwen solle man dazu bewegen, nicht wieder zu heiraten, damit sie ihr Vermögen dem Orden vermachen können; ihre Kinder sollten aus dem gleichen Grund dazu gebracht werden, dem Orden beizutreten; dringend wird dazu geraten, die wahren Vermögensverhältnisse des Ordens nicht an den Papst zu melden, sondern sich stattdessen ihm gegenüber und in der Öffentlichkeit stets als bedürftig, gegenüber den Armen aber als großzügig hinzustellen.

Damit sind bereits die zentralen Vorwürfe der darauf folgenden Geschichte umrissen: Die Jesuiten seien habgierig und machtlüstern, sie würden Intrigen spinnen und konspirativ arbeiten, sie würden auf unrechtmäßige Weise Einfluss auf die Politik ausüben und geheime Anweisungen aus dem Ausland bekommen, sie seien bedenkenlos in der Wahl ihrer Mittel und lax in ihrer Moral. Diese Stereotype, die vor allem im England vor der Glorious Revolution weit verbreitet waren und in der vorgeblichen Papisten-Verschwörung von 1678 ihren blutigen Höhepunkt fanden, gingen im 18. Jahrhundert auch in den Diskurs der Aufklärung ein, etwa in der Encyclopédie und bei dem radikal antiklerikalen Voltaire, die dabei den Vorwurf moralischer Laxheit gegen den des religiösen Fanatismus austauschten.[14]

Die Aufhebung des Ordens im 18. Jahrhundert

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzten verstärkte Angriffe auf den Jesuitenorden ein, bei denen die Verschwörungstheorien jeweils aktualisiert und auf die spezifische Situation des Landes zugeschnitten wurden. Vor allem die Vertreter des Absolutismus in Portugal, Frankreich und Spanien störten sich an der autonomen Stellung des international tätigen Ordens:

- In Portugal wurde den Jesuiten vorgeworfen, die Indios in ihren Reduktionen zum Aufstand angestachelt (1750) und einen Mordanschlag auf König Joseph I. (1758) geplant zu haben. Im Januar 1759 ordnete daraufhin der König an, den Ordensbesitz zu beschlagnahmen. Schließlich wurden auf der Basis eines Ausweisungsgesetzes vom September 1759 die Jesuiten im Oktober aus Portugal vertrieben.

- In Frankreich wurde der Orden von den Vertretern des Gallikanismus, der Aufklärung und des Jansenismus angefeindet. Der Bankrott des Generaloberen der Jesuitenmissionen in Lateinamerika führte zu einem Prozess vor dem jansenistisch dominierten „Parlement“ (Gericht) von Paris (1764), welches den Ordensbesitz in Frankreich einzog. Aufgrund der Enthüllung der bisher geheimen Constitutiones des Ordens, einschließlich des absoluten Gehorsams gegenüber dem Papst, verwies König Ludwig XV. jene Jesuiten, die den Treueeid auf ihn verweigerten, des Landes.

- Auch in Spanien, welches von einer Nebenlinie der französischen Bourbonen regiert wurde, blickte man argwöhnisch auf die Reduktionen und machte den Orden für den Madrider Hutaufstand (1766) verantwortlich, woraufhin die Jesuiten im Februar 1767 aus Spanien vertrieben und ihr Besitz beschlagnahmt wurde.

Ein Territorialkonflikt zwischen dem ebenfalls bourbonisch regierten Herzogtum Parma und dem Kirchenstaat bot schließlich Spanien, Frankreich und Portugal einen Hebel, um verstärkten Druck auf die päpstliche Kurie auszuüben, den verhassten Orden gänzlich aufheben zu lassen. Nach zähen Verhandlungen fügte sich Clemens XIV. und hob am 21. Juli 1773 durch das Breve Dominus ac Redemptor den Orden auf. Im Jahr darauf wurden dem Kirchenstaat drei kleinere Territorien zurückgegeben, die von bourbonischen Mächten besetzt worden waren, um Druck auf die Kurie auszuüben.

In den Niederlanden (Republik der Sieben Vereinigten Provinzen) konnten die Jesuiten – ungeachtet des päpstlichen Breves — ihre Arbeit auch nach 1773 fortführen.[15] In den Österreichischen Niederlanden wurden die Jesuiten hingegen unter strenge behördliche und kirchliche Aufsicht gestellt.[16]

In Russland und in Preußen, wo die nicht-katholischen Regierungen die päpstliche Autorität sowieso nicht anerkannten, fanden einige der Jesuiten Zuflucht, vor allem weil die Zarin Katharina die Große und Friedrich II. die Vorteile des jesuitischen Schulsystems nicht aufgeben wollten und weil beide Herrscher für die katholische Bevölkerung Polens, welches zwischen Russland und Preußen aufgeteilt worden war, Seelsorger benötigten.[17]

Verfolgungen im 19. und 20. Jahrhundert

1814 wurde die Gesellschaft Jesu von Papst Pius VII. kraft der Bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum vom 7. August 1814 wieder zugelassen. Trotz immer neuer Vertreibungen und Verbote wuchs der Orden schnell wieder zu alter Größe.

In Deutschland wurden jesuitische Einrichtungen kurz nach der Reichsgründung während des Kulturkampfes am 4. Juli 1872 aufgehoben und ausländische Ordensangehörige des Landes verwiesen. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs wurden 1917 diese Jesuitengesetze wieder aufgehoben. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Jesuiten wie die Freimaurer unter die „Volksschädlinge“ gerechnet. Mehrere Patres wurden mit Predigtverboten belegt, in ihrer Tätigkeit eingeschränkt, verfolgt und in Konzentrationslagern interniert. Pater Rupert Mayer, ein bedeutender Männerseelsorger und Prediger an der Münchener Jesuitenkirche St. Michael, wurde in Ettal isoliert. Pater Alfred Delp wurde als Mitglied des Kreisauer Kreises inhaftiert und in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zahlreiche weitere Ordensmitglieder aus ganz Europa waren im sogenannten Pfarrerblock im KZ Dachau interniert. Der Jesuitenpater Vincent A. Lapomarda[18] listet die Namen von 30 Jesuiten auf, die allein im Pfarrerblock ihren Tod fanden (insgesamt 43 Jesuiten starben in Konzentrationslagern).[19][20]

In der Schweiz wurde 1844 die Forderung nach Vertreibung der Jesuiten laut. Die Berufung der Jesuiten nach Luzern gab Anlass zu heftigen Reaktionen und führte zu den Freischarenzügen und dem Sonderbund. Nach dem Sonderbundskrieg wurden alle Jesuiten aus der Schweiz ausgewiesen und die Tätigkeit des Ordens in der Bundesverfassung von 1848 verboten. 1874 wurde das Verbot erweitert, so dass allen Jesuiten jede Tätigkeit in Staat und Kirche untersagt war. Der sogenannte Jesuitenartikel wurde 1973 aufgehoben.

In Spanien wurde die Gesellschaft Jesu mehrmals verboten, so etwa unter Isabella II. im Zuge des Ersten Carlistenkriegs und später erneut in der Zweiten Republik, die im Spanischen Bürgerkrieg unterging.

In San Salvador ermordeten im Jahre 1989 Militärangehörige acht Angehörige der zentralamerikanischen Universität José Simeón Cañas (UCA), darunter Studenten, Bedienstete und den Rektor Ignacio Ellacuría. Die UCA ist eine 1965 von Jesuiten gegründete Universität.

Entwicklungen im 20. Jahrhundert

Theologisch war der Orden zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter seinem Generaloberen Franz Xaver Wernz in den Modernismus-Streit verwickelt, der sich um die Frage nach der Berechtigung der historisch-kritischen Bibel-Auslegung drehte. Papst Pius X. hatte in der Enzyklika Pascendi neuere rationalistische Tendenzen in der Exegese und der Dogmengeschichte verworfen und 1910 einen für alle Priester verpflichtenden Anti-Modernisten-Eid eingeführt. Der Streit führte zur Gründung des Päpstlichen Bibelinstituts Biblicum, das unter jesuitischer Leitung stand. Unter Kardinal Augustin Bea gingen später aber auch maßgebliche Impulse aus, mit der übrigen, von der historisch-kritischen Methode geprägten Forschung in einen Dialog einzutreten.

Zu den bedeutenden Mitgliedern des Ordens in Mittel- und Nordwesteuropa gehörten im 20. Jahrhundert der Philosoph Erich Przywara und die Theologen Jean Daniélou, Henri de Lubac und Karl Rahner, deren Arbeiten das Zweite Vatikanische Konzil maßgeblich beeinflussten. Sie waren bemüht, die seit dem 19. Jahrhundert in der katholischen Kirche herrschende neuscholastische Schultheologie aufzubrechen, indem sie an die zeitgenössische Philosophie anknüpften. Der Paläontologe, Geologe und Theologe Pierre Teilhard de Chardin versuchte, das biblische Schöpfungsverständnis mit der naturwissenschaftlichen Evolutionslehre zu verbinden. Im Bereich der Sozialwissenschaften vertieften Heinrich Pesch, Gustav Gundlach und Oswald von Nell-Breuning die Ansätze der katholischen Soziallehre. Pesch und Gundlach übten bis etwa 1950/60 einen wichtigen Einfluss auf den politischen Katholizismus aus; der Einfluss von Nell-Breuning auf sozialpolitische Positionen deutscher Politiker, nicht nur solcher katholischer Konfession, ist bis heute spürbar.

Papst Paul VI. erteilte dem Orden den speziellen Auftrag, den Atheismus zu bekämpfen, während Pedro Arrupe als Pater General den Orden prägte und gleichzeitig reformierte. Erstmals wurden neue Akzente in der Option für die Armen, des Zusammenhangs von Glaube und Gerechtigkeit und einer konstruktiv kirchenkritischen Linie gesetzt. So formulierte die 32. Generalkongregation (1974/75): «Der Auftrag der Gesellschaft Jesu heute besteht im Dienst am Glauben, zu dem die Förderung der Gerechtigkeit notwendig dazugehört.»[21]

Seit Pedro Arrupe als Generaloberer besonders soziale Anliegen in den Orden einbrachte und auf Erneuerung drängte – wie andere auch schon zuvor – gab und gibt es unter den Jesuiten auch kirchenkritische Positionen. Die Betonung der Anliegen wie Option für die Armen stießen allerdings bei einigen im Orden auf weniger Verständnis. Besonders in der Zeit von 1981 bis 1983 waren interne Spannungen offenkundig, als Arrupe krankheitsbedingt sein Generalat nicht mehr weiterführte und Papst Johannes Paul II. mit Paolo Dezza SJ (zusammen mit Giuseppe Pittau SJ als Koadjutor) erstmals eine Ordensleitung einsetzte, die nicht von den Mitgliedern gewählt worden war. Es war das Verdienst des Generaloberen Peter Hans Kolvenbach, diese Spannungen mit dem Vatikan wieder auszugleichen.

1995 fand die 34. Generalkongregation seit der Ordensgründung in Rom statt. Sie verabschiedete 26 Dekrete, die aktuelle Schwerpunkte im Orden beschreiben.

Zahlreiche Prominente besuchten Jesuitenschulen, darunter James Joyce, Fidel Castro, Mario Draghi, Peter Scholl-Latour und Heiner Geißler. Von den Mitgliedern des US-Kongresses haben 2013 ein Zehntel eine jesuitische Schule oder ein jesuitisches College besucht.[22]

Entwicklungen im 21. Jahrhundert

Vor der 35. Generalkongregation schrieb Papst Benedikt XVI. am 10. Januar 2008 in einem Schreiben an Pater General Kolvenbach u. a.:

„Um der ganzen Gesellschaft Jesu eine klare Ausrichtung zu geben, die Unterstützung ist für eine großzügige und treue apostolische Hingabe, wäre es heute wie noch nie nützlich, wenn die Generalkongregation, im Geist des Hl. Ignatius, ihr vollständiges Festhalten an der katholischen Lehre bestätigt, besonders in einigen neuralgischen Punkten, die heute von der säkularen Kultur sehr stark angegriffen werden, wie zum Beispiel das Verhältnis von Christus und den Religionen, einige Aspekte der Theologie der Befreiung sowie verschiedene Punkte der Sexualmoral, besonders, was die Frage der Unauflöslichkeit der Ehe und die Pastoral für die homosexuellen Personen betrifft.[23]“

Derselbe Papst bestätigte in einer Ansprache an die Generalkongregation am 21. Februar 2008 zugleich die besondere Sendung der Jesuiten an die Grenzen der heutigen Welt und Kultur:

„Die Kirche braucht euch, sie zählt auf euch und wendet sich weiterhin voll Vertrauen an euch, besonders um jene physischen und geistigen Orte zu erreichen, wo andere nicht oder nur schwer hingelangen. Eurem Herzen eingeprägt haben sich die Worte Pauls VI.: ‚Überall in der Kirche, an den schwierigsten und vordersten Fronten, bei ideologischen Auseinandersetzungen, dort, wo soziale Konflikte aufbrechen, wo die tiefsten menschlichen Wünsche und die ewige Botschaft des Evangeliums aufeinanderstoßen, da waren immer und sind Jesuiten.‘[24]“

Am 19. Januar 2008 wählte die 35. Generalkongregation Adolfo Nicolás zum neuen Generaloberen, der Kolvenbach ablöste. Neben Fragen der inneren Struktur zeigt sich auch die stetig an Bedeutung gewinnende Zusammenarbeit mit den Laien als wichtiges Thema der Gegenwart.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der internationalen Ordenstätigkeit liegen vorwiegend in folgenden Bereichen: Afrika, China, Spiritualität, Migration und interreligiöser Dialog.

Mit insgesamt 16.090 Brüdern und Priestern (Anfang 2017) ist der Jesuitenorden zahlenmäßig der größte Orden der katholischen Kirche. Dieser ist heute Teil eines ignatianischen Netzwerkes verschiedener Ordens- und Laiengemeinschaften, das sich auf die ignatianische Spiritualität beruft. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller in der gemeinsamen Sendung für die Nöte der Zeit ist das große Anliegen der Gegenwart geworden.

Die interne Vielfalt der Meinungen hinsichtlich der großen und aktuellen Themen in der Kirche blieb aber bestehen. Die Generation der 30- und 40-Jährigen vertritt in der westlichen Welt eine teils konservativere Linie, sowohl in der Ordenspolitik als auch in allgemeinen kirchlichen Fragen. Seit den 1970er Jahren verlor der Orden etwa ein Drittel seiner Mitglieder und ist derzeit in Sorge um seine zahlenmäßige Vorrangstellung unter den Orden und im kirchlichen Einflussbereich. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit Laien wichtig geworden. Deshalb versucht der Orden verschiedene Gruppierungen zu fördern, die in seinen Werken mitarbeiten oder auch andere inhaltliche Schwerpunkte des Ordens teilen. Zu diesen Gruppierungen gehören die Gemeinschaft Christlichen Lebens, die ignatianischen Assoziierten, die Jesuit Volunteers (ein Freiwilligendienst für Erwachsene ab 18 Jahren) und weitere.

Erstmals steht seit dem 13. März 2013 mit Papst Franziskus ein Jesuit an der Spitze der Katholischen Kirche. Auf fast allen Auslandsreisen trifft er sich immer wieder mit Jesuiten vor Ort.[25]

Vom 2. Oktober bis 14. November 2016 fand in Rom die 36. Generalkongregation statt.[26] Sie wählte am 14. Oktober 2016 den Venezolaner P. Arturo Sosa Abascal zum Generaloberen.[27] Papst Franziskus, der selbst dem Jesuitenorden angehört, besuchte am 24. Oktober als erster Papst eine Generalkongregation und ermutigte den Orden, gemeinsam weiter voranzugehen „frei und gehorsam – bis an die Ränder gehen[,] an die andere nicht gelangen“.[28]

Am 27. April 2021 schlossen sich die Deutsche Provinz (mit Schweden), die Österreichische Provinz, die Schweizerische Provinz und die Litauisch-lettischen Provinz zur Provinz Zentraleuropa (Europa Centralis) zusammen.[29] Die zentraleuropäische Provinz umfasst 36 Kommunitäten, zu ihr gehören 442 Jesuiten.[30] Diese Provinzen hatten bereits in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, so wurden ungarische und litauische Novizen seit 1989 in Nürnberg ausgebildet.[31] Zum Provinzial der neuen Provinz bestimmte Ordensgeneral P. Arturo Sosa am 31. Juli 2020 den Provinzial der Österreichischen Provinz, P. Bernhard Bürgler.[32] Sitz der Provinz Zentraleuropa ist München.

Ausbildung

Die Ausbildung der Jesuiten gliedert sich in mehrere Bereiche: Kandidatur, Noviziat, gegebenenfalls Scholastikat und Terziat. Der Prozess der Bildung dauert den Impulsen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur formatio continua entsprechend wie auch in den meisten anderen Orden ein Leben lang. Die Ausbildung ist auf den verschiedenen Kontinenten je nach Bedarf und Vorbildung der eintretenden Interessenten unterschiedlich entfaltet und akzentuiert. Für Interessenten, die zu Beginn der Ausbildung schon über bestimmte Qualifikationen oder Erfahrungen verfügen, verkürzt sich das Programm entsprechend.

Am Anfang stehen meist dreitägige Kurzexerzitien (Triduum), in denen die Kandidaten das Noviziatsversprechen ablegen. Im Noviziat muss sich der Interessent dafür entscheiden, ob er Jesuitenbruder oder Priester werden will. Unterbrochen wird die Zeit im Noviziatshaus von den verschiedenen Experimenten in pastoralen oder sozialen Tätigkeiten. Zentrales Experiment sind die 30-tägigen Exerzitien. Zum Abschluss dieser zweijährigen Prüfungszeit werden die ersten Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt. Für alle Jesuiten, die Priester werden wollen, schließt sich nun die Zeit als Scholastiker an. Sie umfasst das Studium der Philosophie und der Theologie, unterbrochen von einer etwa zweijährigen praktischen Tätigkeit, dem sogenannten Magisterium oder Interstiz. Zahlreiche Jesuiten haben außer dem Philosophie- und Theologiestudium noch ein Vollstudium in einem anderen Hauptfach absolviert, z. B. in einer sprach-, literatur- oder religionswissenschaftlichen Disziplin, in Medizin oder einer der Naturwissenschaften. Andere verfügen über theologische Zusatzqualifikationen von wissenschaftlicher oder praktischer Relevanz, z. B. eine Promotion in einem Teilfach der Theologie oder ein pastoralpsychologisches Aufbaustudium.

Das Terziat, das nach etwa zehn Jahren stattfindet, ist eine etwa halbjährige Sabbat- und Studienzeit, während der zum zweiten Mal die 30-tägigen Exerzitien durchgeführt werden. Nach dem Terziat lädt der Generalobere den Jesuiten ein, die „Letzten“ Gelübde abzulegen: die drei Evangelischen Räte sowie (meist) auch als viertes Gelübde den besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst in Bezug auf Sendungen und Missionen. Dieses Gelübde ist ein Merkmal des Jesuitenordens und seit 2004 auch der Congregatio Jesu.

Jesuiten in Zentraleuropa

Deutschland

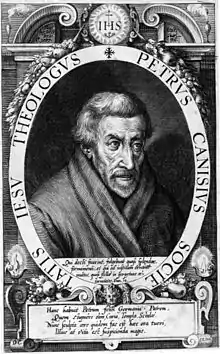

Peter Faber und vor allem Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit, prägten die Anfangsjahre. 1544 entstand in Köln die erste Jesuitenniederlassung Deutschlands, hier wurde die erst abfällige Bezeichnung „Jesuiten“ für die Mitglieder der Gesellschaft Jesu zuerst benutzt. 1556 wurden die ersten beiden deutschen Provinzen gegründet (die Niederdeutsche, darin das heutige Holland und Belgien, und die Oberdeutsche, darin die österreichischen Territorien). Nach weiteren Teilungen gab es (ohne die habsburgischen Länder) drei deutsche Provinzen: die Niederrheinische (unter Köln), Oberrheinische (Mainz) und Oberdeutsche (München), zu der auch die Schweiz und Tirol gehörten. Der in Süddeutschland aktive Canisius legte als erster deutscher Ordensprovinzial (1556–1569) den Grundstein für die Gegenreformation in Deutschland.[33] Mit dem Neuen Welt-Bott unterhielten sie im 18. Jahrhundert eine eigenständige Missionszeitschrift. Nach der Gründung vieler höherer Schulen, die oft bis heute Bestand haben, hatten Jesuiten lange eine zentrale Stellung in der Bildung inne, die 1773 mit der Ordensaufhebung vorerst endete (Beispiele: Wilhelmsgymnasium München, Dreikönigsgymnasium Köln, Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz).

1849 begannen die Jesuiten, die in der Schweiz ihre Arbeit einstellen mussten, wieder in Deutschland zu wirken. Aber 1872 vertrieb das im Kulturkampf erlassene Jesuitengesetz sie erneut aus dem Deutschen Reich ins „Exil“: Ausbildungshäuser befanden sich in den Niederlanden (Theologische Hochschule 1895–1942 in Valkenburg), z. T. auch in Großbritannien (Ditton Hall),[34] in den Missionen tat über die Hälfte der ausgebildeten Jesuiten ihren Dienst. Sie lagen in den skandinavischen Ländern (seit 1873 Dänemark, seit 1879 Schweden), außerhalb Europas allem in den für deutsche Auswanderer gegründeten Missionen in den USA (Canisius-College) und Südbrasilien,[35] besonders in Rio Grande del Sul. Schließlich gab es die Bombay-Pune-Mission in Indien, die Missionen in Rhodesien (Bischof Helmut Reckter) und (seit 1908) Japan, wo sie dien heutige Sophia-Universität gründeten.[36] Das Jesuitenverbot wurde 1904 gemildert und 1917 (noch vor dem Ende des Kaiserreiches) aufgehoben.[37] Die bis dahin eine Deutsche Provinz wurde 1921 in die Niederdeutsche (Sitz Köln) und Oberdeutsche (Sitz München), zu welcher auch noch die Schweiz gehörte, geteilt.[38] Der erste oberdeutsche Provinzial Augustin Bea wurde später Kurienkardinal und prägte das II. Vaticanum mit. Jesuitische Hochschulen bestanden nun in der Weimarer Zeit in St. Georgen und Pullach. 1931 entstand als dritte die Ostdeutsche Provinz (Sitz Berlin). Der bekannteste Jesuit in der Zeit des Nationalsozialismus ist heute der Widerständler Alfred Delp (s. Verfolgungen). Bundeskanzler Konrad Adenauer pflegte ein enges Verhältnis zu mehreren Jesuiten, darunter zum Klassenkameraden Max Pribilla und zum Sozialphilosophen Gustav Gundlach.[39]

Zum 31. Juli 2004 schlossen sich die Oberdeutsche und die Norddeutsche Provinz zur Deutschen Provinz der Jesuiten zusammen, der auch Schweden zugeordnet war. Sie zählte Anfang 2019 323 Mitglieder. Der Sitz des Provinzialates der Deutschen Provinz war in München. Pater Stefan Dartmann SJ leitete seit 2004 als erster Provinzial die vereinte Deutsche Provinz der Jesuiten mit Sitz in München. Sein Nachfolger war von 2010 bis 2017 Pater Stefan Kiechle SJ. Seit dem 1. Juni 2017 war Pater Johannes Siebner SJ Provinzial. Wegen einer schweren Erkrankung wurde er ab Anfang 2020 vertreten und starb am 16. Juli 2020.[40] Zu seinem Nachfolger ernannte der Generalobere Arturo Sosa am 31. Juli 2020 Pater Jan Roser SJ.[41]

Seit dem 27. April 2021 gehören die Jesuiten in Deutschland zur Provinz Zentraleuropa (siehe oben). Kommunitäten bestehen in München, Nürnberg, Mannheim und Ludwigshafen, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Bonn-Bad Godesberg und St. Blasien.[42] Das Noviziat befindet sich in Nürnberg.[43]

Der Orden unterhält diverse Einrichtungen im Bildungsbereich. Dazu gehören die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen mit Priesterseminar in Frankfurt am Main, die Hochschule für Philosophie München sowie Gymnasien in Berlin (Canisius-Kolleg Berlin), Hamburg (Sankt-Ansgar-Schule), St. Blasien (Kolleg St. Blasien) und Bonn-Bad Godesberg (Aloisiuskolleg), die beiden letzten sind Internatsschulen. An diesen Schulen existieren auch ignatianische Jugendverbände (KSJ, J-GCL), die von Jesuiten geistlich begleitet werden. In Ludwigshafen (Heinrich-Pesch-Haus) und Nürnberg (Caritas-Pirckheimer-Haus) gibt es katholische Akademien, an denen Jesuiten mitarbeiten und die teils auch von ihnen geleitet werden. Sie bieten eine breite Palette von Bildungsangeboten, die außer Themen aus den Bereichen Theologie und Spiritualität auch aktuelle Fragen aus Politik, Gesellschaft und Kultur aufgreifen.

Der zweite Schwerpunkt liegt im Bereich der Geistlichen Begleitung und der Exerzitienarbeit. Dazu gehören die Exerzitienhäuser des Ordens in Dresden (Haus HohenEichen), Elten am Niederrhein (Haus Hoch-Elten) und Wilhelmsthal in Oberfranken (Haus Gries). Darüber hinaus arbeiten Jesuiten in Exerzitienhäusern anderer Träger mit, z. B. in München (Schloss Fürstenried), oder bieten Exerzitienkurse an anderen Einrichtungen des Ordens an.[44] Außerdem gibt es seit 2000 ein Angebot ohne feste Häuser: Exerzitien auf der Straße.[45][46] Einige Jesuiten arbeiten auch als Spiritual an Priesterseminaren und in Ordenshäusern.

Die unter Leitung des Ordens stehende Pfarrgemeinde und Kunststation St. Peter in Köln hat sich auf die Vermittlung moderner Kunst und die Förderung zeitgenössischer Orgelmusik spezialisiert. Weitere aktive Jesuitenkirchen befinden sich zum Beispiel in Berlin (St. Canisius), Frankfurt (St. Ignatius), Göttingen (St. Michael), Hamburg (St. Ansgar/Kleiner Michel), Nürnberg (St. Klara) und München (St. Michael, jetzt Meditationskirche). Viele dieser Kirchen sind sogenannte Citykirchen; sie versuchen mit einem speziellen geistlichen und kulturellen Programm die urbane Bevölkerung auch jenseits der klassischen Pfarreien anzusprechen.

Die deutschen Jesuiten geben drei Zeitschriften heraus: Jesuiten,[47] Stimmen der Zeit sowie Geist und Leben.

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland[48] ist ein Teil des weltweiten Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (Jesuit Refugee Service, JRS), der seit 1980 besteht.[49] Er macht beispielsweise Besuche in Anstalten für die Abschiebehaft; Flüchtlinge und Migranten werden begleitet und unterstützt.

Jesuiten in Deutschland arbeiten auch in der Hochschulseelsorge, in der Krankenhaus- und Gefängnispastoral. Neben den klassischen Aufgabenfeldern gibt es aber auch vielfältige alternative Projekte wie zum Beispiel bis 2016 Jesuiten als Arbeiter in der Industrie, in deren multikulturellen Gemeinschaft in Berlin-Kreuzberg die „Exerzitien auf der Straße“ entstanden sind.[50] In Leipzig-Grünau leitet der Jesuitenpater Bernd Knüfer seit 1998 ein Diskussionsforum namens Club der Nachdenklichen.[51][52]

Ferner gibt es zahlreiche ehemalige Jesuitenkirchen, die nicht mehr vom Orden genutzt werden, zum Beispiel

- in Aschaffenburg die Städtische Galerie „Kunsthalle Jesuitenkirche“,

- in Bonn die Namen-Jesu-Kirche,

- in Büren (Westfalen) die Kirche Maria Immaculata,

- in Düsseldorf St. Andreas,

- in Eichstätt die Schutzengelkirche,

- in Heidelberg die Jesuitenkirche,

- in Hof die St.-Konrad-Kirche,

- in Konstanz die Christuskirche,

- in Münster (Westfalen) St. Petri,

- in Meppen die Gymnasialkirche,

- in Köln die St. Mariä Himmelfahrt-Kirche,

- die Jesuitenkirche St. Ignatius in Landshut,

- in Landsberg am Lech die Heilig-Kreuz-Kirche,

- die Marktkirche in Paderborn

- sowie Kirchen in Trier und Freiburg im Breisgau.[53]

- Das Canisianum im saarländischen Saarlouis wird inzwischen von der Petrusbruderschaft genutzt.

Litauen

Die litauisch-lettische Provinz hatte bis 2021 ihren Sitz in Vilnius, der litauischen Hauptstadt. Vom Orden werden neben den Jesuitenkirchen St. Ignatius und St. Kasimir das dortige Jesuitengymnasium wie auch Jesuitengymnasium Kaunas und die Jesuitenschule in Šiauliai unterhalten.

Österreich

Österreich gehörte mit 69 Jesuiten (1. November 2017) zu den kleinen Provinzen des Ordens. Zentren der Präsenz des Ordens sind Wien, wo sich das Provinzialat befindet, und Innsbruck. Letzter Provinzial war seit dem 31. Juli 2014 Pater Bernhard Bürgler SJ.

In Wien arbeiten Jesuiten unter anderem an der Jesuitenkirche und am Kardinal König Haus (Bildungs- und Exerzitienhaus) Wien-Lainz. In Innsbruck betreut der Orden vor allem das internationale Theologenkonvikt Canisianum sowie in Kooperation mit Nichtjesuiten die Theologische Fakultät der Universität. Weitere Standorte sind Graz, Linz und Steyr. Einzelne Jesuiten arbeiten auch in diözesanen Einrichtungen (z. B. Exerzitienreferat, Ordensvikariat), in Priesterseminaren, in der Gefängnis-, Hochschul- und Pfarrseelsorge. Die Ausbildung des Ordensnachwuchses findet im Noviziat in Nürnberg statt, die Studien an verschiedenen europäischen Studienorten des Ordens.

Einrichtungen (teilweise in Kooperation mit anderen Trägern):

- Provinzialat und Missionsprokur der Jesuitenmission, Wien

- Jesuiten- und Universitätskirche Wien

- Kardinal König Haus Wien (gemeinsam mit der Caritas)

- Konzilsgedächtniskirche Lainz Speising und Pfarre Wien Lainz

- Ruprechtskirche (Wien)

- Theologische Fakultät der Universität Innsbruck

- Zeitschrift für katholische Theologie (Innsbruck)

- Theologenkonvikt Canisianum (Innsbruck)

- Jesuitenkirche (Innsbruck)

- Jugendzentrum Marianische Kongregation (mk) Innsbruck

- Jesuitenkirche Alter Dom (Linz)

Frühere Einrichtungen der Jesuiten (Auswahl):

- Exerzitienhaus Schloss Kollegg, St. Andrä im Lavanttal

- Zeitschrift Entschluss (bis 1999)

- Gymnasium Kollegium Aloisianum, Linz

- Kollegium Kalksburg, Wien

- St. Annahof (Wien): Jesuitennoviziat im 17. und 18. Jahrhundert

- Canisiuskirche (Wien)

- Jesuitengymnasium Krems: gegründet 1616, 1776 von den Piaristen übernommen, seit 1876 staatliches Gymnasium

Schweiz

Die Schweiz gehörte mit 48 Jesuiten (1. November 2017) zu den kleinen Provinzen des Ordens. Letzter Provinzial war seit dem 31. Juli 2012 Pater Christian Rutishauser SJ.

Standorte sind die jesuitischen Gemeinschaften in Bad Schönbrunn ob Zug, Basel, Genf, Luzern und Zürich (Provinzialat). Schweizer Jesuiten wirken auch in China, Deutschland und Italien. Die Schweizer Jesuiten engagieren sich in zwei Bildungshäusern (Lassalle-Haus mit Lassalle-Institut in Bad Schönbrunn sowie Notre-Dame de la Route in Villars-sur-Glâne), fünf Hochschulgemeinden und als Herausgeber von einer Zeitschrift (Zeitschrift Revue Choisir).

Ab 1874 waren die Jesuiten in der Schweiz in der Verfassung verboten. Erst mit der Volksabstimmung von 1973 wurden die Jesuitenartikel aufgehoben.[54]

Wahrnehmung

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde den Jesuiten vorgeworfen, sie seien ausführendes Organ der „Weltherrschaftsabsicht der römischen Curie“[55] und „Werkzeug des kirchlichen Absolutismus“.[56] Wegen der in der Ausbildung angelegten stark intellektuellen Ausrichtung des Ordens (bzw. des Jesuitismus[57]) und der dessen Mitgliedern nachgesagten Bereitschaft, die Realität aus theologischen Erwägungen umzudeuten, sind Jesuiten seit jeher als stark polarisierend wahrgenommen worden.[58] Das Kürzel SJ (für Societas Jesu) hinter dem Namen wird im Volksmund auch als „schlaue Jungs“ interpretiert.

Jesuiten in leitenden kirchlichen Ämtern

Jesuiten verpflichten sich nach der Weisung ihres Ordensgründers am Tag ihrer Letzten Gelübde auch, kein Bischofsamt anzustreben. Da sie zugleich dem Papst besonderen Gehorsam „de missionibus“ geloben, d. h. sich dazu verpflichten, sich vom Papst überallhin senden zu lassen, können sie sich jedoch auch nicht verweigern, wenn der Papst beschließt, sie auf einen Bischofsstuhl zu berufen. Deshalb gab und gibt es auch Bischöfe aus dem Jesuitenorden, wenngleich nicht viele. So war z. B. der frühere Erzbischof von Mailand und Kardinal Carlo Maria Martini, einer der Favoriten bei der Papstwahl nach dem Tode von Johannes Paul II., Jesuit. Mit Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien wurde am 13. März 2013 erstmals ein Jesuit zum Papst gewählt (Papstname Franziskus).

Sexueller Missbrauch durch Jesuiten

In mehreren Ländern verübten auch Mitglieder des Jesuitenordens sexuelle Missbrauchshandlungen an Kindern und Jugendlichen.

Vereinigte Staaten

Die Jesuitenprovinz Oregon im Nordwesten der USA, die Einrichtungen in den US-Bundesstaaten Oregon, Washington State, Idaho, Montana und Alaska unterhält, einigte sich 2009 mit einem Teil der betroffenen Missbrauchsopfer. Anschließend meldete sie Insolvenz nach Chapter 11 an und beugte damit einer möglichen Sammelklage von weiteren Missbrauchsopfern auf finanzielle Entschädigung vor.[59] Nachdem die Opfer argumentiert hatten, dass diese Jesuitenprovinz immer noch wohlhabend sei, weil sie mehrere Universitäten, Schulen und Grundstücke besitze, einigte sich die Nordwest-Provinz im März 2011 mit etwa 500 Missbrauchsopfern auf Entschädigungszahlungen in Höhe von etwa 166 Millionen US-Dollar. Viele der Betroffenen waren Indianer oder Ureinwohner Alaskas. Die Missbrauchsopfer warfen den Jesuiten vor, die Region als Abschiebeplatz für Problempriester missbraucht zu haben.[60]

Deutschland

In Deutschland löste ein Brief des Jesuiten Klaus Mertes Anfang 2010 eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche sowie in Bildungseinrichtungen aus. Der vom Jesuitenorden beauftragte Untersuchungsbericht zu Missbrauch in deutschen Einrichtungen des Jesuitenordens sprach im Mai 2010 von mindestens 205 Opfern, die körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden waren, unter anderem am Canisius-Kolleg Berlin, am Kolleg St. Blasien und am Aloisiuskolleg in Bonn-Bad Godesberg. Der Bericht kritisierte unter anderem auch, dass die Taten durch Angehörige des Ordens systematisch vertuscht worden waren.[61] Den Opfern bot der Jesuitenorden Anfang 2011 – anders als später die deutschen Bistümer mit gestaffelten Beträgen bis maximal 5000 Euro[62] – eine pauschale Anerkennungszahlung von jeweils 5000 Euro an, was von Vertretern der Opfer als zu niedrig zurückgewiesen wurde.[63]

Siehe auch

Literatur

Ordensgeschichte

- Bernhard Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge [bis 1773]. 4 Bände in 6 Teilbänden. Herder, Freiburg im Br. 1907–1928.

- Markus Friedrich: Die Jesuiten: Aufstieg, Niedergang, Neubeginn. Piper, München u. a. 2016, ISBN 978-3-492-05539-0.

- Rita Haub: Die Geschichte der Jesuiten. Primus, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-89678-580-0.

- Jeffrey Klaiber: Los Jesuitas en América Latina, 1549–2000. 450 años de inculturación, defensa de los derechos humanos y testimonio profético. Fondo Editorial Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima 2007, ISBN 978-9972-9995-8-1.

- Charles E. O’Neill, Joaquín María Domínguez (Hrsg.): Diccionario histórico de la compañía de Jesús. 4 Bände, Universidad Pontificia Comillas u. a., Madrid 2001, ISBN 84-8468-036-3.

- Janez Perčič, Johannes Herzgsell (Hrsg.): Große Denker des Jesuitenordens. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016, ISBN 978-3-506-78400-1.

- Klaus Schatz: Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983). Aschendorff, Münster 2013, Band 1: ISBN 978-3-402-12964-7, Band 2: ISBN 978-3-402-12965-4, Band 3: ISBN 978-3-402-12966-1, Band 4: ISBN 978-3-402-12967-8, Band 5: ISBN 978-3-402-12968-5.

- Klaus Schatz: Geschichte der Schweizer Jesuiten (1947–1983). Aschendorff, Münster 2017, ISBN 978-3-402-13239-5.

- Johann(es) Nepomuk Stoeger: Historiographia Societatis Jesu. Regensburg 1851.

- Alain Woodrow, Albert Longchamp: Les Jésuites. Histoire de pouvoirs. Lattès, Paris 1984, ISBN 2-01-018110-7.

- Jonathan Wright: Die Jesuiten. Mythos – Macht – Mission. Magnus, Essen 2005, ISBN 3-88400-430-1.

Jesuitenpädagogik

- Bernhard Duhr: Text der Studienordnung von 1599 und 1832. In: Bernhard Duhr: Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Herder, Freiburg 1896.

- François de Dainville: L’éducation des Jésuites (XVIe-XVIIIe siècles). Minuit, Paris 1978, ISBN 2-7073-0222-8.

- Rüdiger Funiok, Harald Schöndorf (Hrsg.): Ignatius von Loyola und die Pädagogik der Jesuiten. Ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung. Auer, Donauwörth 2000, ISBN 3-403-03225-6.

- Klaus Mertes: Verantwortung lernen – Schule im Geist der Exerzitien (= Ignatianische Impulse, Bd. 6). Echter, Würzburg 2004, ISBN 3-429-02537-0.

Weitere Themen

- Johann Otto Ellendorf: Die Moral und Politik der Jesuiten nach den Schriften der vorzüglichsten theologischen Autoren dieses Ordens. Leske, Darmstadt 1840, Digitalisat.

- Peter Claus Hartmann: Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609–1768. Eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus. Konrad, Weißenhorn 1994, ISBN 3-87437-349-5.

- Rita Haub: Sonne, Mond und Sterne. Jesuiten als Entdecker. Verlagsgemeinschaft Topos plus, Kevelaer 2008, ISBN 978-3-8367-0642-1.

- Harro Höpfl: Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State, c. 1540–1630. Cambridge 2004, ISBN 0-521-83779-0.

- Dominik Sieber: Jesuitische Missionierung, priesterliche Liebe, sakramentale Magie. Volkskulturen in Luzern 1563–1614. Schwabe, Basel 2005, ISBN 3-7965-2087-1.

- Joachim Schmiedl: Orden als transnationale Netzwerke der katholischen Kirche. auf: Europäische Geschichte Online. hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2011, Zugriff am: 22. Juni 2011

Jesuiten heute

- Peter Claus Hartmann: Die Jesuiten. Beck’sche Reihe 2171. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44771-6.

- Hans Zollner: Jesuiten am Anfang des 3. Jahrtausends. Die 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. In: Geist und Leben. 82 (2009), S. 63–77.

- Stefan Kiechle: Jesuiten. Zwischen Klischee und Realität. Topos plus, Kevelaer 2013, ISBN 978-3-8367-0848-7.

Weblinks

- Jesuiten in Rom – Kurie der Gesellschaft Jesu

- Jesuiten in Österreich – www.jesuiten.at

- Jesuiten in Deutschland – www.jesuiten.de

- Jesuiten in der Schweiz – www.jesuiten.ch

- Quellentexte des Eigenrechts der Gesellschaft Jesu – Übersicht

- Literatur zu den Jesuiten im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Franz Xaver Bischof: Jesuiten. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 13. Januar 2011.

- Historische Quelle: Geistliche Ubungen Gebräuchlich bey der Heil. Mission / Eingerichtet von denen P.P. Missionariis, Soc. Jesu. Provinciae Rheni inferioris. Düsseldorff, 1748. Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

- Daniel Deckers: Der Jesuiten-Orden: Wer mit dem Teufel kämpft, muss die Seiten schnell wechseln können. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 15. März 2013.

Einzelnachweise

- Der Aufbau der Gesellschaft Jesu. Webseite der Jesuiten in Deutschland, abgerufen am 4. Februar 2019.

- Antonia Kleikamp: Jesuiten, der größte katholische Männerorden der Welt. In: Die Welt vom 5. August 2014; abgerufen am 5. Mai 2016.

- Statistische Daten 2017 der Gesellschaft Jesu (Memento vom 25. September 2017 im Internet Archive)

- Ignatius von Loyola: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu. Hrsg.: Peter Knauer (= Deutsche Werkausgabe. Band 2). Echter, Würzburg 1998, ISBN 978-3-429-01957-0, S. 54, Anm. 184 (mit Verweis auf Monumenta Ignatiana, Fontes narrativi II, S. 476).

- Sybille Grübel: „Eine rechte Jesuitin“ – Antonia Werr und die Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu. In: Ulrich Wagner (Hrsg.): Geschichte der Stadt Würzburg. 4 Bände, Band I-III/2, Theiss, Stuttgart 2001–2007; III/1–2: Vom Übergang an Bayern bis zum 21. Jahrhundert. 2007, ISBN 978-3-8062-1478-9, S. 450–452 und 1303 f.

- Jerzy Henryk Skrabania, Gesungener Glaube. Musik im Kontext jesuitischer Missionspraxis unter den Chiquitos, in: Christian Storch (Hrsg.): Die Musik- und Theaterpraxis der Jesuiten im kolonialen Amerika, Sinzig 2015, S. 111.

- Henry Kamen: Empire, How Spain Became a World Power. Perennial, 2004, ISBN 0-06-093264-3.

- Tom Sorell: Descartes, Herder, Freiburg im Breisgau 1999, S. 125.

- Amir Alexander, „Infinitesmial, How a dangerous mathematical Theory shaped the modern World.“ Seiten 178–180. ISBN 978-0-374-17681-5

- Ignatius von Loyola: Die Exerzitien. 13. Auflage. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2005, ISBN 3-89411-028-7, Randziffer 365.

- Helga Fabritius: Tod dem König? Die Papisten-Verschwörung in England. In: Stiftung Kloster Dalheim (Hrsg.): Verschwörungstheorien – früher und heute. Begleitbuch zur Sonderausstellung der Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur vom 18. Mai 2019 bis 22. März 2020. Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2020, ISBN 978-3-7425-0495-1, S. 38–47, hier S. 45 f.

- Sabina Pavone: Anti-Jesuitism in a Global Perspective. In: Ines G. Županov (Hrsg.): The Oxford Handbook of the Jesuits, S. 833–854, hier S. 834.

- Ralf Klausnitzer: Poesie und Konspiration. Beziehungssinn und Zeichenökonomie von Verschwörungsszenarien in Publizistik, Literatur und Wissenschaft 1750–1850. de Gruyter, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-097332-7, S. 184 ff.

- Helmut Reinalter: Jesuiten-Verschwörung. In: derselbe (Hrsg.): Handbuch der Verschwörungstheorien. Salier Verlag, Leipzig 2018, S. 156 f.

- Marc Lindeijer, Jo Luyten, Kristien Suenens: The Quick Downfall and Slow Rise of the Jesuit Order in the Low Countries. In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850 (= KADOC-Studies on Religion, Culture and Society, Bd. 25). Leuven University Press, Leuven 2019, ISBN 978-94-6270-221-9, S. 13–47.

- Joep van Gennip: „Contulit hos virtus, expulit invidia“. The Suppression of the Jesuits of the Flemish-Belgian Province und Michel Hermans: The „Suppressions“ of the Society of Jesus in the Gallo-Belgian Province. In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850. Leuven University Press, Leuven 2019.

- Marek Inglot: The Jesuits of the Low Countries and the Society of Jesus in Russia. In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850. Leuven University Press, Leuven 2019, S. 147–167.

- Vincent A. Lapomarda, S.J., S.T.L. | College of the Holy Cross. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 3. August 2018; abgerufen am 19. Oktober 2018 (englisch).

- Jesuits Who Died in Concentration Camps. In: Catholics and the Holocaust. Dinand Library College of the Holy Cross, Worcester, MA 2000

- Vincent A. Lapomarda; The Jesuits and the Third Reich; 2nd Edn, Edwin Mellen Press; 2005; Appendix A

- Glaube und Gerechtigkeit. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 21. September 2011; abgerufen am 18. März 2013.

- Jedes zehnte Mitglied im US-Kongress ist Jesuitenschüler. kath.net, 12. Januar 2013, abgerufen am 5. Oktober 2014

- Brief von Papst Benedikt XVI. an den Generaloberen. 10. Januar 2008, in: Dekrete der 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. München 2008, ISBN 978-3-00-025250-1, S. 149 (jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).

- Ansprache von Papst Benedikt XVI. an die Generalkongregation. Audienz am 21. Februar 2008, in: Dekrete der 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. München 2008, ISBN 978-3-00-025250-1, S. 157 (jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).

- Der Papst und seine Jesuiten. In: Laudetur Jesus Christus. (Der Papst und seine Jesuiten (Memento vom 7. Oktober 2017 im Internet Archive) [abgerufen am 18. Januar 2018]).

- jesuiten.org: Generalkongregation. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 19. Januar 2018; abgerufen am 18. Januar 2018.

- Der neue General der Jesuiten: Pater Sosa aus Venezuela, abgerufen am 14. Oktober 2016.

- Dekrete der 36. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. München 2017, ISBN 978-3-00-056637-0, S. 76 (jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).

- Neue Jesuitenprovinz Zentraleuropa am Start, Domradio, 27. April 2021.

- Pia Dyckmans: Über sich hinaus: Provinzen wachsen zusammen. In: Jesuiten, ISSN 1613-3889, Jg. 70 (2019), Heft 2, S. 26–27, hier S. 26.

- Aus fünf wird eins – Jesuiten schliessen sich zusammen. Abgerufen am 19. Oktober 2018 (Schweizer Hochdeutsch).

- jesuiten.ord: Neuer Provinzial für neue Provinz Zentraleuropa, 31. Juli 2020.

- Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 20. April 2020.

- Geschichte der Hochschule: Sankt Georgen. Abgerufen am 20. April 2020.

- Frederik Schulze: Auswanderung als nationalistisches Projekt: ,Deutschtum' und Kolonialdiskurse im südlichen Brasilien (1824–1941). Böhlau Verlag Köln Weimar, 2016, ISBN 978-3-412-50547-9 (google.de [abgerufen am 20. April 2020]).

- Ludwig Wiedenmann SJ: 200 Jahre weltweite Jesuitenmission. (PDF) Jesuitenmission Nürnberg, abgerufen am 20. April 2020.

- Vor 100 Jahren wurde das Jesuitengesetz aufgehoben. Abgerufen am 20. April 2020.

- Jesuiten (20. Jahrhundert) – Historisches Lexikon Bayerns. Abgerufen am 20. April 2020.

- Klaus Schatz: Geschichte der deutschen Jesuiten. Band V, 2013, ISBN 978-3-402-12967-8.

- In Gedenken an Johannes Siebner SJ. In: Jesuiten.Org vom 16. Juli 2020; abgerufen am 29. Juli 2020.

- Jan Roser SJ (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , abgerufen am 4. August 2020.

- Wo wir sind. In: Jesuiten.org. Abgerufen am 19. Oktober 2018.

- Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 20. April 2020.

- Zeit intensiver zu leben. Exerzitien. In: Webseite der Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 4. Februar 2019.

- Exerzitien auf der Straße – Respektvolles Hören und Sehen. In: StrassenExerzitien.de. Abgerufen am 23. Oktober 2018.

- Michael Johannes Schindler: Gott auf der Straße – Studie zu theologischen Entdeckungen bei den Straßenexerzitien. Hrsg.: Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie. Band 54. LIT, Berlin 2016, ISBN 978-3-643-13295-6, S. 464.

- Die Publikation Jesuiten. Webseite der Jesuiten in Deutschland, abgerufen am 4. Februar 2019.

- Jesuiten-Fluechtlingsdienst – Übersicht. Abgerufen am 19. Oktober 2018.

- jesuiten-fluechtlingsdienst.de (Memento des Originals vom 4. Oktober 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., abgerufen am 7. April 2013.

- Maria Jans-Wenstrup, Klaus Kleffner: Exerzitien am anderen Ort: Straßenexerzitien als geistliche Erfahrung durch fremde Orte. In: Lebendige Seelsorge. Nr. 68, 2013, S. 215–220 (http://www.strassenexerzitien.de/?page_id=289 online auf StrassenExerzitien.de [abgerufen am 6. November 2018]).

- Die Philosophen von Grünau (Memento vom 4. Dezember 2016 im Internet Archive) Artikel der Leipziger Volkszeitung vom 18. April 2011, zitiert auf qm-gruenau.de

- Club der Nachdenklichen gruen-as.de (Ausgabe 2007/45).

- Jesuitenkirche Freiburg. Abgerufen am 19. Oktober 2018.

- Klaus Schatz: Geschichte der Schweizer Jesuiten (1947–1983). Aschendorff, Münster 2017, S. 43–57.

- Joseph Hubert Reinkens: Melchior von Diepenbrock. Ein Zeit- und Lebensbild. L. Fernau, Leipzig 1881, S. 254.

- Leopold Sedlnitzky von Choltitz: Selbstbiographie des Grafen Leopold vin Sedlnitzky von Choltitz Fürstbischof von Breslau † 1871. Nach seinem Tode aus seinen Papieren herausgegeben. W. Hertz, Berlin 1872, S. 83 f.

- Jakob Buchmann: Ueber und gegen den Jesuitisms. Zwanglose Abhandlungen über die jesuitische Taktik und Vollkommenheit, den jesuitischen Eid und Primat. A. Gosohorsky, Breslau 1872.

- FAZ: Die Wahl des Papstes: Der Jesuiten-Orden. Wer mit dem Teufel kämpft, muss die Seiten schnell wechseln können

- Schutzmaßnahme: Jesuitenorden beantragt Insolvenz in den USA. Focus online. 21. Februar 2010. Abgerufen am 2. Oktober 2013.

- Sexueller Missbrauch: Jesuiten zahlen 166 Millionen Dollar Entschädigung. Spiegel-online. 25. März 2011. Abgerufen am 29. September 2013.

- Missbrauch: Jesuiten-Bericht bringt grausige Details ans Licht. Spiegel-online. 27. Mai 2010. Abgerufen am 2. Oktober 2013.

- Wolfgang Wagner: Missbrauch in der Kirche. Kirche empört Missbrauchsopfer. In: Frankfurter Rundschau. 2. März 2011 (online [abgerufen am 8. November 2013]).

- Entschädigung für Missbrauch: Opfer lehnen Jesuiten-Angebot ab. Spiegel-online. 27. Januar 2011. Abgerufen am 8. November 2013.