Biosphärenreservat Donaudelta

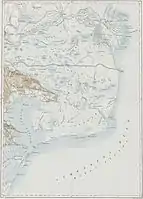

Das Donaudelta (rumänisch Delta Dunării) befindet sich im Mündungsgebiet der Donau in das Schwarze Meer. Das Donaudelta stellt nach dem Wolgadelta das zweitgrößte Delta Europas dar und umfasst ein Gebiet von 5800 km², wovon 72 % mit einer Fläche von 4178 km² unter Naturschutz stehen. Diese Fläche liegt zu 82,5 % im rumänischen Teil der Landschaft Dobrudscha sowie zu 17,5 % in der Ukraine.[1] Das Donaudelta ist seit 1990 ein Biosphärenreservat.

| Biosphärenreservat Donaudelta | |||

|---|---|---|---|

Der schmale Teil des Biosphärenreservats Donaudelta (ukrainisch дельти Дунаю) nördlich der Grenze liegt in der Ukraine, der größere südliche Teil in Rumänien. | |||

| |||

| Lage: | Tulcea, Rumänien | ||

| Nächste Stadt: | Tulcea und Constanța | ||

| Fläche: | 4178 km² | ||

| Gründung: | 1991 | ||

Rosapelikane und Kormorane im ukrainischen Teil des Deltas, 2009 | |||

Kormoran im Donaudelta, 2012 | |||

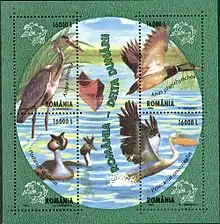

Vögel des Biosphärenreservats Donaudelta, ukrainischer Briefmarkenblock von 2004, abgebildet sind von links nach rechts ein Höckerschwan, eine Zwergscharbe, ein Silberreiher, eine Graugans und ein Löffler | |||

| Biosphärenreservat Donaudelta | |

|---|---|

| UNESCO-Welterbe | |

| Vertragsstaat(en): | |

| Typ: | Natur |

| Kriterien: | (vii)(x) |

| Fläche: | 312.440 ha |

| Referenz-Nr.: | 588 |

| UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |

| Geschichte der Einschreibung | |

| Einschreibung: | 1991 (Sitzung 15) |

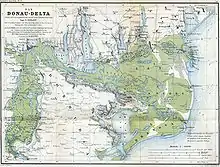

Der nördliche Teil des Reservats – das eigentliche Delta[2] – wird von den drei aus westlicher Richtung einlaufenden Mündungsarmen der Donau durchflossen: dem Chiliaarm als rumänisch-ukrainische Staatsgrenze im Norden, dem Sulinaarm in der Mitte und dem Sfântu-Gheorghe-Arm im Süden. Unmittelbar südlich schließt sich der von Kanälen gespeiste Razim-Sinoie-Lagunenkomplex an. Die Gegend ist bereits seit der Antike spärlich besiedelt. Die Landwirtschaft, Viehzucht und Fischwirtschaft bedienen sich vielfach der natürlichen Ressourcen vor Ort.

In dem Biosphärenreservat konnten bisher etwa 5200 Tier- und Pflanzenarten katalogisiert werden. Die hohe Artenzahl wird einerseits auf das große Angebot von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen zurückgeführt, zum anderen auf das geografische Zusammentreffen der zentraleuropäischen Wälder und des Balkangebirges mit den mediterranen Regionen. Die eng miteinander verbundenen Lebensräume wie Röhrichte, schwimmende Inseln, Altarme und Seen, Auwälder und extreme Trockenbiotope in den Dünen bilden im Mündungsgebiet ein einzigartiges Netzwerk[3] von über 30 Ökosystemen.[1] Manche dieser Arten gelten als selten oder vom Aussterben bedroht. Das Reservat beherbergt das mit einer Ausdehnung von etwa 1800 km²[4] weltweit größte zusammenhängende Schilfrohrgebiet und ein bedeutendes Vogelschutzreservat mit der größten Kolonie des Rosapelikans und der zweitgrößten des Krauskopfpelikans Europas.

Rumänien erklärte 1990 als erster Donauanrainerstaat seinen Teil des Deltas zum Biosphärenreservat. Die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung der Ramsar-Konvention konnte 1991 um das Delta erweitert werden. Die UNESCO nahm das Gebiet 1993 in die Weltnaturerbeliste auf. Rumänien wies das Reservat im gleichen Jahr als Naturschutzgebiet von nationaler und internationaler Bedeutung aus. Seit 1998 ist auch der ukrainische Teil des Donaudeltas ein anerkanntes Biosphärenreservat.

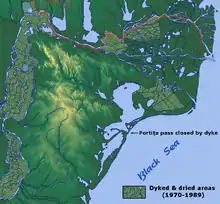

Ab den 1960er Jahren wurden weite Teile der Sumpflandschaft für landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt, wodurch bis 1986 rund ein Fünftel des natürlichen Lebensraums im Delta zerstört wurde.[5] Im Jahr 2000 verpflichteten sich Rumänien, Bulgarien, die Republik Moldau und die Ukraine zum Schutz und zur Renaturierung der Feuchtgebiete im Verlauf der etwa 1000 Kilometer langen unteren Donau. Mit diesem vom World Wide Fund For Nature (WWF) initiierten Grünen Korridor entstand das größte grenzüberschreitende Schutzgebiet in Europa.

Die Arbeitslosenquote der Ortsansässigen liegt zwischen 30 und 40 Prozent.[6] Sie erhoffen sich Chancen aus den Initiativen der Europäischen Union zur Förderung von Sanftem Tourismus in der Region, jedoch hat der Tourismus punktuell bereits die Grenzen seiner Naturverträglichkeit erreicht.[7] Unfälle der Ölindustrie, die Begradigung und Eindämmung von Schifffahrtswegen, aber auch illegales Wildern beeinträchtigen das ökologische Gleichgewicht.

Geographie

Landschaft

Die Donau ist der bedeutendste Vorfluter Südosteuropas und die Sammelader für die großen Flüsse der Ostalpen (Inn, Drau), der Karpaten (Theiß) und der östlichen Dinariden (Save).[8] Das Biosphärenreservat Donaudelta liegt im Mündungsgebiet der Donau in das Schwarze Meer[7] und bildet einen Refugialraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren.[8]

Mehr als die Hälfte der Gesamtfläche des Reservats von 5800 km² umfasst mit 3510 km² den gemeinhin als Donaudelta bezeichneten Bereich, während sich der restliche Bereich auf die stromaufwärts gelegenen Donauauen zwischen Isaccea und Tulcea (102 km²), den Razim-Sinoie Lagunenkomplex (1145 km²), einen schmalen Streifen im Schwarzen Meer (1030 km²) bis zu einer Tiefenlinie von 20 m, und das an der Donau liegende Gebiet zwischen der Insel Cotul Pisicii und Isaccea (13 km²) unterteilt.[9] Hierbei erstreckt sich das Reservat im südöstlichen Teil Rumäniens mit einer Fläche von 3446 km² über die Kreise Tulcea und Constanța, und ein 732 km² großes Gebiet im Süden der Ukraine in der Oblast Odessa. Zwischen Rumänien und der Ukraine bildet die Donau die 54 km lange natürliche Grenze. In diesem Teil der Grenze bestehen keine offiziellen Grenzübergänge, die nächstgelegenen Übergänge befinden sich in Galați und Brăila.[7]

Das Reservat ist in die historische Landschaft Dobrudscha eingebunden. Die meist hügelige umgebende Region lässt sich physiographisch in folgende Gebiete untergliedern:

Das Hinterland ist überwiegend von paläozoischen und mesozoischen Bodenformationen gezeichnet. Ihr nördlicher Teil weist mit Höhenlagen von 180–467 Metern über dem Nullniveau des Meeresspiegels am Schwarzen Meer die höchsten Erhebungen der Region auf. Der Süden der Dobrudscha besteht aus Kalksteinplateaus, die etwa 100 bis 200 Meter über dem Meeresspiegel liegen und von Lössböden bedeckt sind. Insgesamt erhebt sich 60 Prozent der Landfläche der Dobrudscha nicht über 100 Höhenmeter hinaus.[10] Im inneren Bereich der Dobrudscha flacht das Gelände von Nord nach Süd auf Höchstwerte um 300 Meter ab. Das vorrangige bodenbildende Gestein ist schiefrig.[10] Der östliche Bereich entlang der Küste wird vom weitläufigen Deltagebiet der Donau und seinen zahlreichen Lagunen geprägt. Die niedrige flache Ebene liegt mit 0,52 m über dem mittleren Meeresspiegel des Schwarzen Meeres und hat einen mittleren Anstieg der allgemeinen Gradienten von 0,006 m/km. Die maximale Höhendifferenz ist 15 m, die sich aus dem höchsten Punkt (+12,4 m) in den Dünen bei Letea und dem Seegrund (−3 m) im marinen Teil ergibt. 20,5 % des Deltagebietes liegen unterhalb des Meeresspiegels des Schwarzen Meeres, die restlichen 79,5 % liegen darüber. Von dem sich über dem Meeresspiegel befindlichen Bereich liegen 54,6 % zwischen 0 und 1 m Höhe, sowie 18,2 % zwischen 1 und 2 m. Insgesamt gesehen liegen 93 % des Deltas innerhalb einer Hypsometrie von 0–3 m.[9]

Unter dem hydromorphologischen Aspekt unterteilt sich das Reservat in:[9]

Gebiete aus der Zeit vor der Entstehung des Deltas

Diese Gebiete liegen in der historischen Landschaft Budschak nördlich des Chiliaarms. Die Lössablagerungen dieses Bereiches wurden durch Wasser erodiert und lagerten sich als die Basis der Sandbänke Câmpul Chiliei und Stipoc ab. Auf sie entfallen 2,4 Prozent der Fläche des Deltas.[9]

Sandbänke an Flussarmen oder am Meer

Die Flusssandbänke liegen entlang der Ränder der wichtigsten Donauarme und Verzweigungen. Die Akkretion und Höhe der Sandbänke lässt zum Meer hin nach. Für die Bildung der parallel zur Meeresküste verlaufenden Meersandbänke (auch Grind) sind in erster Linie die Meeresströmungen verantwortlich, die aus angeschwemmten Donausedimenten natürliche Meeresdämme bildeten und sich im Laufe der Zeit durch weitere Ablagerungen im Meer vergrößerten. Die größeren Sandbänke lagerten sich als eine Reihe von hohen Dünen mit dazwischenliegenden Dünenquertälern ab.[9]

Flussläufe und Kanäle

Am Beginn des Deltas westlich von Tulcea beträgt der mittlere Durchfluss der Donau 7320 m³/s. Die Differenzen zwischen Niedrigwasser (2000 m³/s) und Hochwasser (24.000 m³/s) sind erheblich.[8]

Der nördlich gelegene Chiliaarm ist mit einer Länge von 116 km der größte der drei Donauarme. An der Verzweigung in Ismajil trennt sich der Tulceaarm vom Chiliaarm, wonach der Chiliaarm noch 67 Prozent der Gesamtwassermenge der Donau über etwa 25 Mündungen zum Schwarzen Meer trägt. Mitgeführter Kies, Sand und Schlamm lagern sich zusammen mit organischen Resten in einem etwa 2.430 km² großen eigenen Delta ab. Zwei Fünftel dieser Fläche liegt auf ukrainischem Gebiet.[2]

Der Sulinaarm läuft in gerader Linie von Westen nach Osten und führt nach der Abzweigung nur etwa 13 Prozent des gesamten Stromwassers, ist aber der für die Schifffahrt wichtigste Donauarm. Zwischen 1858 und 1902 wurde er reguliert und sein Strombett vertieft. Durch Begradigungen seiner ausgeprägten Krümmungen wurde der ursprünglich 84 km lange Wasserweg auf 62 km verkürzt. Bis heute finden regelmäßig Bagger- und Instandhaltungsarbeiten statt. Die Wassertiefe erreicht mindestens 23 Fuß = 7,32 Meter und ermöglicht so den Verkehr von Seeschifffahrt mittlerer Tonnage.[2]

Etwa 20 Prozent der Wassermenge gelangt durch den 70 km langen Sfântu-Gheorghe-Arm ins Meer, der bis Murighiol die nördliche Grenze des Dobrudscha-Hochlands (rumänisch Podișul Dobrogei) bildet. Der Arm durchfließt den südlichsten und landschaftlich schönsten Teil des Donaudeltas. In seiner Umgebung sind Spuren menschlicher Eingriffe am wenigsten sichtbar. Dieses Gebiet ist schwach besiedelt; die Pflanzen- und Tierwelt ist jedoch reichhaltig.[2]

Das Gebiet zwischen dem Chilia- und Sulinaarm trägt den Namen Letea; zwischen dem Sulina- und dem Sfântu-Gheorghe-Arm liegt das Gebiet Caraorman; zwischen dem Sfântu-Gheorghe-Arm und den Razim- und Dranov-Seen befindet sich der Bereich Dranov.[9]

Das Netzwerk aus zahlreichen Seitenarmen, einiger kleinerer Flüsse, Kanälen und Seitenkanälen durchzieht die Ebene und bestimmt die Bewegung des Wassers durch und um das Delta.[9] Diese Wasserwege erweitern sich vielfach zu Seen und bilden unter anderem den Razim-Sinoie-Lagunenkomplex[11]

Seen

Die meisten Seen im Reservat sind Flusslimane, Meereslimane oder Brackwasserlagunen.[11] Die langgezogenen und tiefen Jalpuch- und Kotlabuch-Seen sind Limane auf der ukrainischen Seite des Deltas.[2]

Der Razim-See und der Sinoie-See südlich des eigentlichen Deltas sind Brackwasserlagunen.[11] Westlich und südlich grenzen die Seen an die Dobrudschaer Hochebene und im Norden an das Sumpfgebiet des Sfântu-Gheorghe-Arms. Die östliche Seite wird von einer Reihe niedriger Sandbänke begrenzt.[2] Der Razim-See erstreckt sich über eine Fläche von etwa 870 km²[2] und bildet gemeinsam mit den anderen Seen einen zusammenhängenden, 1.145 km²[9] großen Komplex. Der See, der an einigen Stellen eine Tiefe von bis zu drei Metern hat, war ursprünglich bei Portița (deutsch: Türchen) mit dem Schwarzen Meer verbunden, ist nun aber durch einen Deich hiervon getrennt. Die Deichanlagen werden gelegentlich von heftigen Stürmen heimgesucht.[2] Der Razim-Sinoie-Lagunenkomplex steht mit 75 bis 80 Prozent seiner Fläche ständig unter Wasser. Der Sfântu-Gheorghe-Arm speist den Razim-See durch die Kanäle Dranov und Dunavăț. Im Süden grenzen der Golovița-See und der Sălcioara-See an; es folgen der Smeika-See- und Sinoie-See, im Westen liegt der Babadag-See, im Norden der Calica-See und im Osten der Dranov-See.[2]

Ab 1980 wurden im kommunistischen Rumänien viele der Seen in der Gegend um Pardina und Sireasa zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung trockengelegt. Hierdurch reduzierte sich die Seenfläche von 313 km² (9,28 Prozent der Fläche des Deltas) auf 258 km² (7,28 Prozent der Deltafläche). Zu den größeren Seen dort gehören der Dranov–See (21,7 km²), der Gorgova–See (13,8 km²), der Roșu–See (14,5 km²) und der Lumina–See (13,7 km²). Vor 1980 bestanden 668 Seen im rumänischen Teil des Reservats, danach reduzierten Entwässerungsprojekte ihre Zahl auf 479.[9]

Sümpfe

87 Prozent des Deltas bestehen aus Sumpfland; der Rest ist Alluvialboden.[12] Das Delta bildet das größte Feuchtgebiet Europas.[1] Die Sümpfe liegen zwischen −0,5 und 1 m über dem Wasserspiegel und umgeben die Seen in den Senken des Deltas. Im Frühsommer schwillt die Menge des einfließenden Wassers in der Donau durch Schmelzwasser aus den Bergen an und überschwemmt die Sümpfe.[9] Der weite Mündungsbereich zwischen den Mündungsarmen verfügt über einen hohen Schilfbestand.[13] Von der Strömung getrieben bewegen sich schwimmende Schilfinseln durch den sumpfigen Raum, der dauernder Veränderung unterworfen ist. Die Gewässer sind von natürlichen Dämmen eingefasst.[8] Die Entwässerungsprojekte der 1980er Jahre legten auch viele Sümpfe und Moore des Deltas trocken.[9]

Entstehung

Das Donaudelta formte sich vor mehr als 10.000 Jahren aus einer Bucht. Zu dieser Zeit lag der Meeresspiegel an dieser Stelle zwischen 50 und 60 Metern unter seiner heutigen Höhe. In dieser Etappe deutete sich die Entstehung eines „Anfangsgürtels“ an, der dem heutigen Letea-Wald, Caraorman-Wald und Crasnicol entspricht und schließlich zur Eindämmung der Bucht führte. Durch weitere Ablagerungen von Milliarden Tonnen von Schwemmstoffen bildete sich das heutige Delta. Die Donau fließt bei mittlerem Hochwasser mit über 6000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde bei Ceatalul Chiliei, wo sich der Fluss in zwei Arme teilt, und führt circa 80 Millionen Tonnen Schwemmmaterial pro Jahr mit sich. In Verbindung mit Strömungen und Wellen bildete sich ein Labyrinth aus Kanälen, Seen und Schilf.[14]

Erst seit dem Ende der Kleinen Eiszeit sammelte sich Sand in der Mündungsbucht der Donau in das Schwarze Meer. Von den Berghängen der Alpen und Karpaten spülte seitdem Geröll und feiner Schlamm in die Donau. Das grobe Geröll setzte sich bereits in strömungsstarken oberen Bereichen des Flusslaufes ab. Der feine Schlamm wurde bis in die untere Donau und schließlich in das Schwarze Meer transportiert. Die Meeresströmungen verteilten den Schlamm nicht gleichmäßig im Meer, sondern häuften ihn in der Meeresbucht an. An der Oberfläche dieser Ansammlungen von Sand und Schlamm entwickelte sich ein Netzwerk von Wasserläufen, von denen einige immer wieder von Sand oder Schilfinseln verstopften und verlandeten, andere wurden durch Hochwasser neu geschaffen, wodurch sich die Beschaffenheit des Deltas ständig änderte. Nur die drei großen Mündungsarme der Donau blieben seit ihrer Kanalisierung und Begradigung nahezu unverändert. Ab dem späten 19. Jahrhundert wurde das Delta beruhigt; Deiche schützen weite Gebiete vor Überflutungen, und die Befestigung der Ufer verhindert eine Wanderung der Mäander. Die Zunahme der Schifffahrt leitete den Ausbau von Häfen ein.[15]

Der Sfântu-Gheorghe-Arm ist der älteste Donauarm und bildete als erster Arm sein eigenes Delta.[16] Parallel zur Küstenlinie reihen sich vor allem im Bereich des Sfântu-Gheorghe-Arms mehrere in Staffeln angeordnete Dünengürtel auf, die ältere Küstenlinien anzeigen. Mit rund 80 Millionen Tonnen Schwebstoffen pro Jahr wächst sein Delta zurzeit weiter ins Meer hinein.

Der Sulinaarm entwickelte sich in den Ablagerungen des Sfântu-Gheorghe-Arms und übernahm dabei einen immer größeren Zufluss an Sedimenten, wobei er sein eigenes Delta formte.[16] Er ist der kürzeste der drei Stromarme und wächst aktuell nicht mehr. Durch das Errichten von weit ins Meer hineinragenden Betonmauern zur Sicherung der Verkehrswege werden nun die Schwebstoffe aus dem Delta hinausgeführt und dienen nicht mehr dem Küstenaufbau. Zahlreiche Stillgewässer im Delta sind von der Sinkstoffzufuhr abgeschnitten und verlanden allmählich.[8]

Der Hafen von Chilia Veche am Chiliaarm war im 15. Jahrhundert noch fünf Kilometer vom Meer entfernt, heute sind es etwa 30 Kilometer. An diesem stark sedimentierenden Arm schiebt sich die Küstenlinie gegenwärtig um vier bis fünf Meter pro Jahr vor allem östlich von Wylkowe weiter vor.[8] Sedimente, die das Meer durch den Chiliaarm erreichen, werden von der Meeresströmung mitgetragen und lagern sich weiter nördlich um die Formation Jibrieni ab.[16]

Die pleistozänen Rias der Jalpuch- und Kotlabuch-Seen wurden im Holozän durch die Ablagerungen der Donau vom offenen Meer abgetrennt. Diese Flusslimane entstanden aus den alten Einmündungen Gârlița, Oltina, Dunăreni, Baciu, und die Meereslimane Corbu, Siutghiol, Tașaul durch ehemalige Flussmündungen.[11] Der Razim-See und die benachbarte Sinoie-Lagune sind Nehrungen, die in den ehemaligen Meeresbuchten durch Ablagerungen entstanden.[8]

Klima

Das Donaudelta weist kontinentales Klima mit maritimer Abmilderung auf. Geringe Niederschläge und hohe Sonnenscheindauer sind charakteristisch. Die durchschnittliche Regenmenge liegt bei 457,2 Millimetern im Jahr und die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 11 °C, allerdings sind extreme Schwankungen keine Seltenheit. Das trockene Klima begünstigt eine Versteppung und verhindert die Entstehung von Wäldern.[11]

Die bisher gemessenen Temperaturextrema lagen bei −23,6 °C am 9. Februar 1929 und +37,5 °C am 20. August 1946. In Tulcea steigt das Thermometer jährlich etwa 100 Tage über +30 °C. In Sulina gibt es im Durchschnitt 80 warme Tage im Jahr. Zwischen Mai und Oktober beträgt der mittlere Wert der Temperatur +19,0 °C und die Sonne scheint circa 300 Stunden im Monat.

Regen geht oft als Platzregen nieder, die nur von kurzer Dauer sind. Die meisten Niederschläge fallen im Juni und die wenigsten im Februar und März. Im Dürrejahr 1942 betrug die jährliche Niederschlagsmenge in Sulina nur 134,4 Millimeter.

Der Wind weht nahezu ständig; die Zahl windstiller Tage liegt im Laufe eines Jahres zwischen 25 und 30. Die vorherrschende Windrichtung ist Nordosten. Crivăț genannte starke und kalte Nordostwinde können aufgrund der geringen Brechung durch Berge und Wald hohe Geschwindigkeiten erreichen.[2]

| Durchschnittstemperatur (Monatsdurchschnitt/Jahresdurchschnitt)[2] | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | jährlich |

| Tulcea | −1,8° | −0,2° | 4,2° | 10,3° | 16,2° | 19,9° | 22,2° | 21,1° | 17,4° | 12,6° | 6,2° | 1,8° | 10,8° |

| Sulina | −0,7° | −0,2° | 4,1° | 9,6° | 15,8° | 20,1° | 22,5° | 21,8° | 17,9° | 12,7° | 6,8° | 2,1° | 11,1° |

| Niederschlagsmenge (Monatsdurchschnitt/Jahresdurchschnitt in mm)[2] | |||||||||||||

| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | jährlich |

| Tulcea | 35,5 | 26,4 | 30,8 | 35,7 | 39,4 | 50,2 | 46,9 | 44,5 | 37,7 | 32,0 | 29,4 | 35,0 | 443,0 |

| Sulina | 24,2 | 21,0 | 21,1 | 21,6 | 34,2 | 45,5 | 34,5 | 40,8 | 26,4 | 33,6 | 27,2 | 28,9 | 359,0 |

Humangeographie

Besiedlung und Grenzverläufe

- Geschichtsatlas

Antike Ortschaften in Scythia Minor

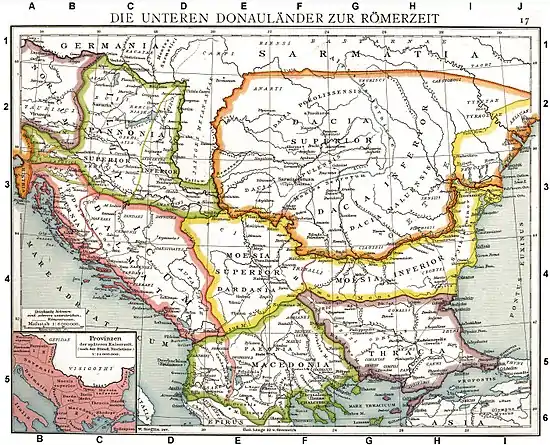

Antike Ortschaften in Scythia Minor Die unteren Donauländer zur Römerzeit, Karte von 1886

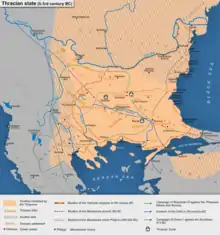

Die unteren Donauländer zur Römerzeit, Karte von 1886 Von Thrakern besiedelte Gebiete, 5.–3. Jahrhundert v. Chr.

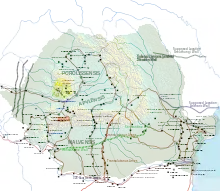

Von Thrakern besiedelte Gebiete, 5.–3. Jahrhundert v. Chr. Römische Wallanlagen im heutigen Rumänien

Römische Wallanlagen im heutigen Rumänien

Slawisches Siedlungsgebiet auf dem Balkan, um 650

Slawisches Siedlungsgebiet auf dem Balkan, um 650.JPG.webp) Ethnografische Karte der Dobrudscha von 1918

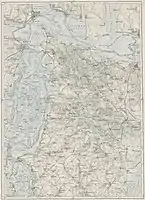

Ethnografische Karte der Dobrudscha von 1918 Gebiet westlich von Tulcea, 1898

Gebiet westlich von Tulcea, 1898 Gebiet östlich von Tulcea, 1901

Gebiet östlich von Tulcea, 1901

Rumänisch-Sowjetischer Streit um Donauinseln am Chiliaarm, Situation 1940 und 1948

Rumänisch-Sowjetischer Streit um Donauinseln am Chiliaarm, Situation 1940 und 1948

Archäologische Ausgrabungen bei Baia-Hamangia förderten Spuren der Hamangia-Kultur aus der Jungsteinzeit zutage.

Das Gebiet war ursprünglich von Thrakern bewohnt, zuerst von den Geten, danach von den Dakern. Ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. wurden mehrere griechische Kolonien entlang der Küste des Schwarzen Meeres gegründet. Später wurde die Region Ziel keltischer und skythischer Invasionen. Für eine Zeit war sie Teil des Königreichs Dakien.

Scythia Minor bezeichnete in der Antike die Region, deren Grenzen etwa der historischen Landschaft Dobrudscha entsprechen, die heute zu Teilen in Rumänien und Bulgarien liegt. Die früheste Beschreibung der Region findet sich bei Herodot, der zwischen 454–447 v. Chr. die Gegend bereiste[17] und den Beginn Skythiens nördlich des Donaudeltas sah.[18]

Weitere Gelehrte und Reisende des Altertums schrieben über das Mündungsgebiet der Donau, unter ihnen Polybios (201–120 v. Chr.), der „große Schlammmengen, die der Fluss ins Meer schleppt“ bemerkte und von einer für die Navigation gefährlichen Sandbank berichtete. In seinen genauen Beschreibungen befürchtete er „eine Ausfüllung des Schwarzen Meeres“ mit Schlamm.[19] Auch Plinius der Ältere und Arrian erwähnten das Donaudelta.[9] In einem römischen Dekret aus Histria wurde die Gegend im 2. Jahrhundert v. Chr. als Skythien bezeichnet. Der erste Gebrauch des Namens „Scythia Minor“ (Mikrá Skythia) findet sich in der Geographie des griechischen Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 n. Chr.)[18][20] Auch der Geograph und Mathematiker Claudius Ptolemäus (um 100–180) aus Alexandrien[21] hinterließ Aufzeichnungen über das Delta, ebenso wurde der Fischhandel im Hafen von Histria in historischen Dokumenten erwähnt.[13]

Im Jahre 29 v. Chr. eroberte Marcus Licinius Crassus Moesia. Das Delta wurde darauf Teil der römischen Provinz Moesia Inferior. Schwerpunkte des Handels während der römischen Epoche bildeten die Festungen Halmyris bei Murighiol, Salsovia, Aragmum entlang des Sfântu-Gheorghe-Armes.[13] Der Trajanswall endete am nördlichen Zipfel des Donaudeltas.

Im Zuge der Reformen Diokletians während seiner Amtszeit (284–305) als römischer Kaiser wurde die Region von der Provinz Moesia als eigene Provinz Scythia abgetrennt. Das Delta wurde daraufhin Teil der Dioecesis Thraciae. Mit der Reichsteilung von 395 geriet die Provinz unter byzantinische Kontrolle. Die Region behielt den Namen Scythia Minor bis zur Landnahme der Slawen auf dem Balkan im 7. Jahrhundert. Danach wurde der klassische Name vom slawischen Dobrudscha abgelöst.[18] Bis ins 13. Jahrhundert stand die Region abwechselnd unter byzantinischer und bulgarischer Herrschaft.[11]

Tulcea ist seit dem Altertum eine bedeutende Hafenstadt.[2] Die ersten auf Meereskarten verzeichneten Orte sind Sulina um das Jahr 950, Chilia Veche als Handelszentrum mit eigener Verwaltung und eigenen Geldmünzen im 13. Jahrhundert, sowie Sfântu Gheorghe im 14. Jahrhundert.[13] In weiteren – bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts andauernden – Besiedlungphasen wanderten Slawen sowie Rumänen aus Bessarabien und Siebenbürgen in die Binnenbereiche des Deltas wie Caraorman und Letea ein.[13]

Im 15. Jahrhundert war das Donaudelta als Sandschak Tulça Teil des Osmanischen Reichs. Turksprachige Völker wie Turkmenen, Oghusen und Kyptschaken, aber auch Nogaier (Alttataren) wurden bereits im 13. Jahrhundert in der Region ansässig.[11]

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wanderten Armenier über die Handelsroute von Lemberg nach Konstantinopel in die Gegend ein. Um diese Zeit lebten hier auch Roma, die unter dem Einfluss des Osmanischen Reiches zum Islam konvertiert waren. Griechen und Juden lebten hauptsächlich ab dem 17. Jahrhundert im urbanen Umfeld der Region.[11]

In Ablehnung der Kirchenreform des russischen Patriarchen Nikon zogen sich die altorthodoxen Lipowaner auf der Flucht vor religiöser Verfolgung durch die russische orthodoxe Kirche im 17. Jahrhundert aus dem Raum Moskau in die unzugänglichen Gebiete des Deltas zurück.[22] Ukrainische Chacholen, Nachfolger von ursprünglich entlang des Flusses Don siedelnden Söldnerkosaken, suchten nach ihrer militärischen Entmachtung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts im Donaudelta Zuflucht.[13]

Das Osmanische Reich und das Russische Kaiserreich einigten sich nach dem Russisch-Türkischen Krieg (1806–1812) auf einen Grenzverlauf entlang des Chiliaarms, und ab 1829 entlang des Sfântu-Gheorghe-Arms. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in der Umgebung von Letea und Chilia ständige Siedlungen wie C.A. Rosetti (Satu Nou) zum Betrieb von Transhumanz – jahreszeitlicher Wechsel der Weideplätze in der Fernweidewirtschaft über große Entfernungen hinweg mit der Folge hoher Mobilität[23] – gegründet. Zuwanderung aus der bessarabischen Region Budschak und den ukrainischen Siedlungen Wylkowe und Kilija trug wesentlich zum Wachstum der Bevölkerung in den Dörfern um Letea im 19. Jahrhundert bei.[13]

Die ersten deutschen „Kolonisten“ in der Dobrudscha bestanden hauptsächlich aus ursprünglich aus dem süddeutschen Raum stammenden Bauernfamilien, die sich in mehreren Wellen zwischen 1841 und 1856 aus dem benachbarten russischen Gouvernement Bessarabien und Cherson auch im Donaudelta ansiedelten, wo sie unter anderen die Orte Malkotsch und Atmadscha gründeten. Aus ihnen bildete sich im Verlauf ihrer einhundertjährigen Geschichte die Volksgruppe der Dobrudschadeutschen, die sich 1940 zur Zeit des Nationalsozialismus im Zuge ihrer Umsiedlung „Heim ins Reich“ de facto auflöste.[11]

Der Pariser Frieden von 1856 beendete den Krimkrieg, in dessen Folge das Donaudelta an die Osmanen fiel. In dem Frieden garantierten die europäischen Mächte die freie Schifffahrt auf der Donau. Zur Lösung tagesgeschäftlicher Probleme wurden die Europäische Donaukommission und die Kommission der Donau-Uferstaaten gegründet. 1870 erhielt Sulina den Status eines Internationalen Freihafens.[13] Innerhalb der Tataren des Donaudeltas bilden heute noch die nach dem Krimkrieg hier eingewanderten Krimtataren die größte Gruppe.[11]

Nach der Niederlage der Türken im Russisch-Osmanischen Krieg 1878 verlief am Chiliaarm die Grenze zwischen Russland und Rumänien. Im Zuge der Eingliederung der Dobrudscha in Rumänien nach dem Berliner Kongress wurde das Delta planmäßig mit Rumänen besiedelt, wobei entlang der Donauarme „Kolonien“ wie Carmen Sylva und Floriile gegründet wurden. Aus ihnen entstand später der Ort Crișan.

Die Staatszugehörigkeit einiger Donauinseln am Chiliaarm – Tatarul Mic, Tatarul Mare, Daleru Mic, Daleru Mare, Maican, Cernofica und Limba – war nach dem Zweiten Weltkrieg umstritten. Ab 1948 gehörten sie zur Sowjetunion, heute sind sie Teil der Ukraine. Die nahe Schlangeninsel wurde in einem geheimen Protokoll vom 23. Mai 1948 der Sowjetunion übergeben, wovon die rumänische Öffentlichkeit jahrzehntelang nichts erfuhr.[24][25]

Die Sozialistische Republik Rumänien siedelte zwischen 1960 und 1980 gezielt Spezialisten für Fischzucht, Schilfrohranbau und Landwirtschaft im Donaudelta an. In dem Grenzgebiet waren auch militärische Einheiten stationiert.[13] Seit der Auflösung der Sowjetunion bildet der Chiliaarm und im weiteren Verlauf sein Seitenarm Stambulul Vechi (deutsch Alter Stambul) die Grenze Rumäniens zur Ukraine.[26]

Bevölkerung

Durch seine Lage an Fluss und Meer war das Donaudelta seit jeher ein Siedlungs-, Durchzugs- und Zufluchtsort unterschiedlichster Kulturen.[27] Heute prägen neben den Rumänen die Ukrainer (Chacholen) und Lipowaner die ethnische Landschaft dieser Region. In den entlegenen Dörfern des Donaudeltas Sfântu Gheorghe, Caraorman, Letea und Chilia Veche leben vorwiegend Ukrainer. Infolge ihrer sprachlichen Assimilation – ukrainische Sprachkenntnisse sind nur noch bei der älteren Bevölkerung vorhanden – identifizieren sich die meisten Chacholen mit den Rumänen. Eine mehrheitlich rumänische Bevölkerung findet sich lediglich in C. A. Rosetti und Sulina.[11]

1960 erreichte die Bevölkerung im rumänischen Teil der Region ihren bisherigen Höchststand von etwa 21.000 Bewohnern.[13] In den 1990er Jahren emigrierten Teile der Bevölkerung aus der Gegend.[28] 2002 lebten ungefähr 14.000 Menschen im Donaudelta, meist auf kleineren Inseln aus Fluss- und Meersandbänken, davon 68,5 Prozent in Dörfern und 31,5 Prozent in der Stadt Sulina. Die Bevölkerungsdichte liegt bei etwa 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer.[29][8]

Die Bevölkerung des Donaudeltas setzte sich nach der Volkszählung von 2002 wie folgt zusammen:[29][14]

- Rumänen: 12.666 Personen (87 %)

- Russen, Lipowaner: 1438 Personen (10 %)

- Ukrainer (Chacholen): 299 Personen (2 %)

- Andere Ethnien (1 %): Roma (69 Personen), Griechen (63), Türken (17), Ungarn (12), Bulgaren (3), Deutsche (2), Armenier (2), andere (12).

15,3 % der Bevölkerung leben vom Fischfang, 29 % sind in der Forst- und Landwirtschaft beschäftigt, 15,7 % arbeiten in der Industrie, im Bauwesen, im Handel und im Dienstleistungsbereich. 15,4 % leben von Tourismus, Verkehr und Telekommunikation, 1,9 % arbeiten im Gesundheitswesen, 5,7 % sind in Bildung und Kultur tätig, weitere 13,5 % in der öffentlichen Verwaltung und 3,6 % in anderen Bereichen. Die drei Donauarme Chilia, Sulina und Sfântul Gheorghe trennen die Wohnsiedlungen voneinander und sind ihre Haupttrinkwasserquellen.[1]

Die Bevölkerungsentwicklung im Reservat ist rückgängig, wobei die Orte Sulina und Tulcea seit der politischen Wende von 1989 einen Zuwachs von 60 % verzeichneten.[13] 88,5 % der Ortschaften im Donaudelta gelten als kleine Dörfer, von denen im ländlichen Raum Chilia Veche mit 2946 Einwohnern, Sfântu Gheorghe mit 1068 Einwohnern und Pardina mit 791 Einwohnern die bevölkerungsreichsten Dörfer sind. Die übrigen Siedlungen weisen jeweils weniger als 500 Einwohner auf.[13] Die Arbeitslosenquote liegt zwischen 30 und 40 %.[6]

1989 lebten in der ukrainischen Stadt Wylkowe 17.000 Menschen, 2013 wurden etwa 10.000 Einwohner gezählt.[30]

Traditionelle Architektur

- Lehmziegelherstellung, 2003

- Dörfliche Impressionen

Dorfeingang Letea, 2010

Dorfeingang Letea, 2010 Letea, 2009

Letea, 2009 Wylkowe, Belgorod-Kanal, 2010

Wylkowe, Belgorod-Kanal, 2010 Impression aus Wylkowe, 2007

Impression aus Wylkowe, 2007

Die traditionelle Architektur und die Form der Siedlungen sind der Hauptbeschäftigung der Bewohner und dem umgebenden Naturraum angepasst. Die langgestreckten Fischerhäuser in den Straßendörfern der lipowanischen Bevölkerung unterscheiden sich in Form und Gestaltung deutlich von den Gehöften der Bauern und den festen Steinhäusern der Kaufleute.[11]

Die Einheimischen des Donaudeltas nutzen schon seit jeher natürliche Ressourcen wie Lehm, Steine und Schilf zum Bau ihrer einfachen traditionellen Häuser. Der Lehm wird zu Ziegeln geformt, die zur Errichtung von Wänden verwendet werden. Die Dächer werden mit Reet gedeckt. Die natürlichen Baustoffe, die bei der Verarbeitung keine aufwendigen Vorbereitungen benötigen, sind im Delta im Überfluss vorhanden.[31] Für die Herstellung von Lehmziegeln (Ceamur) wird der lösshaltige Boden mit Stroh und Spreu vermengt und festgestampft.[11] In die Ecken der Häuser aus Lösserde wird zur Verhinderung von Mauerbruch durch Wärmeausdehnung oftmals Eichenholz eingearbeitet. Vorgelagerte Lehmmauern schützen viele Lehmhäuser vor starken Winden und regelmäßigen Überschwemmungen. Die Lehmziegel werden im ländlichen Raum auch für den Bau von Hirtenhütten und Speicherschuppen genutzt. Im urbanen Raum des Deltas herrscht die Betonbauweise vor.[11]

Logo der rumänischen Reservats- administration

Logo der rumänischen Reservats- administration Verwaltung des Biosphärenreservats Donaudelta in Tulcea, 2010

Verwaltung des Biosphärenreservats Donaudelta in Tulcea, 2010

Entwicklung des Schutzgebietes zum Biosphärenreservat Donaudelta

Der Letea Wald wurde bereits 1938 als Naturreservat ausgewiesen. Am 27. August 1990 erklärte Rumänien das Donaudelta per Erlass zu einem Biosphärenreservat, wonach die Verwaltung des Biosphärenreservates des Donaudeltas (rumänisch Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, ARBDD) ins Leben gerufen wurde.[32] Das Ziel der ARBDD ist die Verhinderung der Ausbeutung von Naturressourcen, durch die das natürliche Gleichgewicht gestört werden kann. Die ARBDD legt die Schonzeiten für die Tierpopulation des Deltas fest. Die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung der Ramsar-Konvention konnte 1991 um das Delta erweitert werden. Die UNESCO nahm das Gebiet am 15. Februar 1993 in die Weltnaturerbeliste auf. Rumänien wies das Reservat im gleichen Jahr mit dem Gesetz 82/1993 als Naturschutzgebiet von nationaler und internationaler Bedeutung aus. Seit 1998 ist auch der ukrainische Teil des Donaudeltas ein anerkanntes Biosphärenreservat, für den eine eigene Reservatsverwaltung (ukrainisch Дунайський біосферний заповідник) besteht.[33]

Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine verpflichteten sich am 5. Juni 2000 zum Schutz und zur Renaturierung der Feuchtgebiete im Verlauf der etwa 1000 Kilometer langen unteren Donau.[7] Mit diesem vom WWF initiierten 6000 km² großen Grünen Korridor entstand das größte grenzüberschreitende Schutzgebiet und Renaturierungsvorhaben in Europa. Das Biosphärenreservat beherbergt das weltweit größte zusammenhängende Schilfrohrgebiet und ein bedeutendes Vogelschutzreservat mit der größten Pelikankolonie Europas. Der WWF zeichnete das Engagement der beteiligten Länder als „Geschenk an die Erde“ aus.[34][27]

2007 entstand das Projekt „Danubeparks“ zum Schutz und zur Renaturierung des Ökosystems entlang der Donau. Es ist Teil des kohärenten Netzwerks von Schutzgebieten Natura 2000, das innerhalb der Europäischen Union nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie errichtet wurde. Seither steht hiervon eine Fläche von 4178 km² unter Naturschutz.[1] Die Donauanrainerstaaten Deutschland, Österreich, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Bulgarien und Rumänien beteiligten sich an dem Projekt, zu dem 15 Naturschutzgebiete gehören, darunter das Biosphärenreservat Donaudelta in Rumänien, der Nationalpark Donau-Auen in Österreich, der Nationalpark Drawa in Ungarn, der Naturpark Lonjsko Polje in Kroatien, der Nationalpark Đerdap in Serbien, der Naturpark Persina in Bulgarien und der Naturpark Donauauwald Neuburg–Ingolstadt in Deutschland.[35][36]

Seit 1989 zeichnet die Naturfreunde Internationale (NFI) ökologisch wertvolle, grenzüberschreitende Regionen in Europa als Landschaft des Jahres aus, mit dem Ziel zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Am 3. Juni 2007 wurde das Biosphärenreservat Donaudelta zur Landschaft des Jahres 2007–2009 in Tulcea von NFI-Präsident Herbert Brückner im Beisein der Präsidentin der Internationalen Donauschutzkommission (ICPDR) Lucia Varga, regionaler Politik-Prominenz und einer ukrainischen Delegation erklärt. Am Hafen erinnert seitdem ein Pelikan an die Landschaft des Jahres 2007–2009 in rumänischer, ukrainischer, englischer und deutscher Sprache als Zeichen grenzüberschreitender Verständigung.[27]

Für den Erhalt des Deltas setzt sich neben dem WWF unter anderem die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) ein. Unter ihrer Schirmherrschaft fand 2006 eine Konferenz zum Schutz des Donaudeltas im ukrainischen Odessa statt, an der neben zahlreichen Naturschützern auch Delegationen aus den Delta-Anrainern Rumänien, Ukraine und Moldawien teilnahmen.[37]

Zonierung des Biosphärenreservats Donaudelta

Der rumänische Teil[38] des Biosphärenreservats Donaudelta wurde von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in vier Schutzzonen unterteilt:

Kernzone

Die Kernzone des Biosphärenreservats Donaudelta ist in 18 streng geschützte Zonen unterteilt. Diese sind zur Erhaltung der Biodiversität als Strenges Naturreservat/Wildnisgebiet ausgewiesen und erstrecken sich mit etwa 506 km² über 8,7 Prozent des Reservats.[39] Diese Zonen wurden von der World Commission on Protected Areas (deutsch Weltkommission für geschützte Gebiete) als „Kategorie IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management Schutzgebiet, für dessen Management gezielte Eingriffe erfolgen“ eingestuft.

Die 18 streng geschützten Zonen der IUCN-Kategorie IV Biotop-/Artenschutzgebiet des Biosphärenreservats Donaudelta sind:[40]

| Lfd. Nr. | Strenges Naturreservat | Fläche in km² | Ortschaft, Kreis | Typ des Biotops, Artenschutzgebiets | Bedeutung laut Managementplan der Reservatsverwaltung ARBDD[41] | Bild |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | Roșca-Buhaiova | 96,25 | Chilia Veche, Kreis Tulcea | Biotopkomplex | Beherbergt die größte Pelikankolonie Europas und ist Nistplatz für Entenvögel[41] |  |

| 2. | Letea-Wald | 28,25 | C. A. Rosetti, Kreis Tulcea | Waldschutzgebiet | Wald mit subtropischem Charakter: mediterrane, balkanische, subtropische und Steppenvegetation[41] |  |

| 3. | Răducu-See | 25 | C. A. Rosetti, Kreis Tulcea | Biotopkomplex | Erhalt der Fischpopulation der Seen Răducu und Răduculeț Erhalt der Vegetation der Feuchtgebiete[41] |

|

| 4. | Nebunu-See | 1,15 | Pardina, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet | Nist- und Nahrungsplatz für Limikolen und Entenvögel Erhalt der Fischpopulation in Seen mit geringer Tiefe[41] |

|

| 5. | Vătafu-Lunghuleț | 16,25 | Sulina, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet | Erhalt der vielfältigen Ökosysteme: steile Ufer, kleine Seen, Feuchtgebiete, schwimmende und feste Schilfinseln, Dünen[41] |  |

| 6. | Caraorman-Wald | 22,50 | Crișan, Kreis Tulcea | Wald- und Vogelschutzgebiet | Eichenwald mit jahrhundertealtem Baumbestand Nistplatz für Seeadler[41] |

|

| 7. | Brackwassersee Murighiol | 0,87 | Murighiol, Kreis Tulcea | Biotopkomplex | 206 Vogelarten: Limikolen, Enten- und Gänsevögel[41] | |

| 8. | Erlenwald Erenciuc | 0,5 | Sfântu Gheorghe, Kreis Tulcea | Wald- und Vogelschutzgebiet | Erhalt des einzigen Erlenbestands des Reservats Nistplatz für Seeadler[41] |

|

| 9. | Popina-Insel | 0,98 | Valea Nucarilor, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet | Durchzugsort für Zugvögel, Nistort für Brandgans Erhalt der Steppen- und Wasservegetation[41] |

|

| 10. | Sachalin-Zătoane | 214,1 | Sfântu Gheorghe, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet | 229 Vogelarten: größte Kolonie von Krauskopfpelikan und Brandseeschwalbe[41] | |

| 11. | Periteașca-Leahova | 41,25 | Jurilovca und Murighiol, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet | 249 Vogelarten: Durchzugs-, Nahrungs-, Nist- und Überwinterungsort für Limikolen, Gänse- und Entenvögel[41] | |

| 12. | Capul Doloșman | 1,25 | Jurilovca, Kreis Tulcea | Vogelschutzgebiet Archäologie |

Nistplatz für Mauersegler und Steinschmätzer[41] Archäologie: Orgame-Argamum |

|

| 13. | Grindul Lupilor | 20,75 | Mihai Viteazu, Kreis Constanța | Vogelschutzgebiet | Durchzugs-, Nahrungsplatz für Gänse- und Entenvögel Vegetation spezifisch für Sandböden[41] | |

| 14. | Istria-Sinoie | 4 | Istria, Kreis Constanța | Biotopkomplex Archäologie |

Schutz der Maurischen Landschildkröte, Pfeilnatter, Würfelnatter 288 Vogelarten: Durchzugs- und Nahrungsort für Enten- und Gänsevögel, Limikolen[41] Archäologie: Ruinen der Festung Histria |

|

| 15. | Grindul Chituc | 23 | Corbu, Kreis Constanța | Vogelschutzgebiet | 289 Vogelarten: Durchzugs- und Überwinterungsort für Zugvögel Erhalt des einzigen Lebensraums des Schakals im Reservat[41] |

|

| 16. | Rotundu-See | 2,28 | Isaccea, Kreis Tulcea | Gewässer- und Vogelschutzgebiet | Erhalt des einzigen nicht eingedämmten Donau-Auen-Sees Erhalt der Fischpopulation[41] |

|

| 17. | Potcoava-See | 6,25 | Crișan, Kreis Tulcea | Gewässer- und Vogelschutzgebiet | Nahrungs- und Nistort für Wasservögel Erhalt der Fischpopulation: Karausche, Schleie[41] | |

| 18. | Belciug-See | 1,1 | Sfântu Gheorghe, Kreis Tulcea | Gewässer- und Vogelschutzgebiet | Erhalt der Fischpopulation: Karausche, Schleie, Nerfling Nahrungs- und Nistort für Wasservögel[41] |

Nicht autorisierten Besuchern drohen Strafen von bis zu 6000 Lei (etwa € 1400). Zwischen 2010 und 2013 wurden im rumänischen Teil des Reservats 305 Personen auffällig, von denen 207 mit Bußgeldern in Höhe von insgesamt 80.365 Lei (etwa € 18.500) belegt wurden.[42]

Pufferzonen

Um die Zonen Strict Nature Reserve/Wilderness Area wurden auf einer die streng geschützten Gebiete umgebenden Fläche von über 2233 km² (38,5 Prozent) 13[43] Pufferzonen eingerichtet, um einen besseren Schutz für die Kernzone zu erreichen:[1] Hier sind Landwirtschaft und Fischerei nur mit Einschränkungen erlaubt. Beispielsweise darf im Frühjahr nicht gefischt werden, um die Vogelbrut nicht zu stören.

| Lfd. Nr. | Pufferzone | Fläche in km² |

|---|---|---|

| 1. | Matita-Merhei-Letea | 225,6 |

| 2. | Sontea | 125 |

| 3. | Caraorman | 138,3 |

| 4. | Lumina – Vătafu | 134,6 |

| 5. | Dranov | 217,6 |

| 6. | Sărături-Murighiol | 0,05 |

| 7. | Rotundu-See | 12,4 |

| 8. | Popina-Insel | 2,60 |

| 9. | Capul Dolosman | 0,28 |

| 10. | Zmeica-Sinoie | 315,1 |

| 11. | Potcoava-See | 29,37 |

| 12. | Periteasca-Leahova | 2,1 |

| 13. | Maritime Pufferzone | 1.030 |

Wirtschaftszonen

Etwa die Hälfte des Reservats ist als Wirtschaftszone ausgewiesen. Die Wirtschaftszonen mit einer Fläche von insgesamt 3061 km² (52,8 Prozent) werden für Landwirtschaft, Fischfang, Forstwirtschaft und Wohngebiete genutzt.[1]

Renaturierungszonen

Nach der Rumänischen Revolution beschloss die neue Regierung des Landes Maßnahmen zur Renaturierung des Deltas, die erstmals 1994 umgesetzt werden konnten. Durch die Öffnung von Dämmen wurden trockengelegte Gebiete wieder als Flutflächen genutzt, und nach etwa zehn Jahren zeigten sich erste Erfolge bei der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts.[44] Das Biosphärenreservat ist die größte ökologische Renaturierungszone Europas,[1] in der seit 1991 rund ein Zehntel der trockengelegten Flächen wieder renaturiert werden konnte.[5]

2013 waren etwa 150 km² renaturiert.[45][46] Mit Hilfe des WWF werden trockengelegte Flächen wieder an den Süßwasserstrom angeschlossen. Auengebiete, die einst in Äcker, Weideland, Fischzuchtanlagen und Pappelkulturen umgewandelt worden waren, sollen nun renaturiert werden. Die Umweltminister von Rumänien, Moldawien und der Ukraine vereinbarten im Jahr 2000 die Erweiterung des Biosphärenreservats bis an die Mündung des Flusses Pruth sowie ein gemeinsames Management des Vorhabens.[3]

Ökosysteme

Das Mündungsgebiet der Donau umfasst ein Netzwerk eng miteinander verbundener Lebensräume und Ökosysteme von Röhrichten, schwimmenden Inseln, Altarmen und Seen, Auenwäldern sowie extremen Trockenbiotopen in den Dünen.[34] Das Reservat ist in vier Kategorien unterteilt, die etwa 30 Ökosysteme umfassen. Hierzu zählen die drei natürlichen, also die aquatischen, sumpfigen und terrestrischen Lebensräume. Hinzu kommen die anthropogenen Lebensräume mit Fischzucht, land- und forstwirtschaftlichen Anlagen oder menschlichen Siedlungen. Weiter wird in elf aquatische, vier sumpfige, fünf terrestrische und 16 Deich-Ökosysteme unterschieden, die untereinander Schnittmengen aufweisen.[47] Manche der hier lebenden Pflanzen und Tiere gelten als selten oder vom Aussterben bedroht. Das Reservat beherbergt das mit einer Ausdehnung von etwa 1800 km² weltweit größte zusammenhängende Schilfrohrgebiet.[4]

Die mäandrierenden Fließgewässer im flachen Unterlauf der Donau unterteilen sich in den freien Wasserkörper, das Hyporheal (Bereich des fließenden Wassers unter dem Oberflächenwasser) und das Benthal (Bereich am Boden des Gewässers), die ihre eigenen Ökosysteme bilden. Die Lebewesen im Übergangsbereich zwischen Wasser und fester Oberfläche mussten sich diesem Lebensraum anpassen. Manche Arten entwickelten Saugnäpfe oder Byssus-Fäden um nicht vom Wasser fortgetragen zu werden, wie zum Beispiel der Egel (Hirudinea) oder Muscheln (Bivalvia). Die Nahrungskette der Ökosysteme des Fließgewässerbereichs reicht vom Zoo- oder Phytoplankton über Insekten bis hin zu Raubfischen, die ihrerseits von piscivoren Vögeln gejagt werden. Friedfische ernähren sich von Plankton, Pflanzen, Insektenlarven und Schnecken. Omnivore Fische des Fließgewässerbereichs sind der Glattdick, der Russische Stör, der Sternhausen und der Wels. Vertreter der Raubfische sind hier der Rapfen, der Riesenhausen oder der Zander.[47]

Die Flussufer und Dämme des Reservats sind oftmals durch Felsen oder Beton zur Stabilisierung verstärkt. Diese Formationen bieten Reptilien, Amphibien und Krebsen Unterschlupf. Der Pflanzenbewuchs der natürlichen Flussufer hängt von der Fließgeschwindigkeit der Gewässer ab. Starker Pflanzenbewuchs hat eine bremsende Wirkung, was zur Bildung eines einem stehenden Gewässer ähnelnden Ökosystems führen kann. Meist ist der Bewuchs der Flussufer mit Vegetation jedoch gering. Hier sind Flussuferläufer, und an steileren Flussufern Eisvögel unterwegs. Zu den stehenden Gewässern zählen die Seen, die langsam fließenden Nebenarme und die in Sackgassen führenden Kanäle. Zwischen den Seerosen sind Amphibien und Fischarten wie Karpfen, Schleie, Brasse, Barsch, Hecht, Zander oder Wels ansässig. Hinzu kommt eine Vielzahl von Vögeln wie Enten, Gänse, Reiher oder Pelikane. Hier lebt die größte Pelikankolonie Europas.[47] Etwa 20 seltene Pflanzenarten des Reservats sind für den Fortbestand in ihren Ökosystemen auf Wildpferde angewiesen.[48]

Marschland- oder Sumpfvegetation bedecken 1435 km² oder 43 Prozent des Deltas.[9] Die Bereiche sind hauptsächlich von Schilf und Schilfinseln geprägt. Dieses Ökosystem ist in ständigem Wandel begriffen, da die teilweise mobilen Schilfinseln die Landschaft permanent verändern, was von den hier vorkommenden Arten eine ständige Anpassung erfordert. Fische bevorzugen Sumpflandschaften für die Eiablage, da die Jungfische zwischen den Wasserpflanzen vor Raubfischen Schutz finden. Auch viele Vogelarten nutzen die Sumpfgebiete für die Aufzucht ihres Nachwuchses, da die Nester in der dichten Vegetation vor Räubern besser geschützt sind. Hier leben auch Reptilien wie Schildkröten und Nattern,[47] und Säugetiere wie Wildschweine oder Marderhunde.[47]

In Flussdeichlandschaften gedeihen Pappeln, Weiden und Sträucher. Die meisten Ökosysteme konnten sich an den Meeresdeichen entwickeln. Ihre Flora ist komplexer als die der Flussdeiche, die anthropogen beeinflusst sind. Zwischen den zahlreichen Sanddünen haben sich an einigen Stellen Wälder gebildet, die auch verschiedene subtropische Lianen-Arten beherbergen.[47] Auch an den Meeresdeichen trifft man eine Vielzahl von Bäumen und Sträuchern.[47] Die in Meeresnähe liegenden offenen Dünenkämme haben oft wüstenartigen Charakter und sind an einigen Stellen von ausgedehnten, fächerförmig von bis zu 250 Meter langen und zehn Meter breiten Sanddünen bedeckt und beherbergen an die extreme Trockenheit angepasste Arten. Hier leben Eidechsenarten wie der auch in asiatischen Steppen vorkommende Wüstenrenner oder Insektenarten wie der Ameisenlöwe. Uferwälder besetzen sechs Prozent der Deltafläche. Die auf hohen Ufergeländen wachsenden Weiden, Eschen, Erlen, Pappeln und Eichen erreichen stellenweise eine Höhe von bis zu 50 Metern und werden in regelmäßigen Abständen überflutet. Zur reichhaltigen Flora dieser Wälder gehören auch zahlreiche Kletterpflanzen.[49]

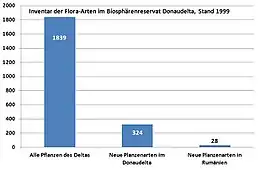

Flora

In der Dobrudscha wachsen 50 Prozent der etwa 3800 in Rumänien katalogisierten Pflanzenarten; das Delta und der Lagunenkomplex beherbergen hiervon 1839.[9] Die Flora des Reservats ist in 2383 Taxa katalogisiert. Die 955 Arten von Gefäßpflanzen stellen eine Mischung von asiatischen und europäischen Florenelementen dar und beinhalten seltene Arten wie Ephedra distachya, Carex colchica, Nymphaea candida oder Convulvulus persica.[3]

Sumpflandschaft

Die Sumpfvegetation aus Schilfrohr (Phragmites australis), Rohrkolben (Typha angustifolia) und Binsengewächsen[50] macht etwa 70 Prozent der Deltavegetation aus und nimmt 78 Prozent der für Vegetation geeigneten Fläche des Deltas ein.[34] Mit etwa 1800 km² ist es die größte zusammenhängende Schilffläche der Erde.[1] Das Schilf kann eine Höhe von über sechs Meter erreichen und wächst hier seit etwa 8000 Jahren.[43]

Die Sümpfe und die küstennahen Lagunen beherbergen neben ausgedehnten See- und Teichrosenfeldern eine Vielzahl seltener und geschützter Pflanzen wie die Wassernuss (Trapa natans), Europäische Seekanne (Nymphoides peltata), Krebsschere (Stratiotes aloides), Schwanenblume (Butomus umbellatus) und Wasserschwertlilie (Iris pseudacorus).[11] Weitere Pflanzen sind: Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia), Schmalblättriger Rohrkolben (Typha angustifolia), Zweihäusige Segge (Carex dioica), steife Segge (Carex stricta), wurzelnde Simse (Scirpus radicans), Gewöhnliche Teichbinse (Scripus lacustris), Sumpfschwertlilie (Iris pseudocorus), Wasserminze (Mentha aquatica), Asch-Weide (Salix cinerea).[47]

Schwimmende Inseln

Das Schilf und die Binsen des Reservats bilden über und unter der Wasseroberfläche ein Dickicht aus teilweise stammdicken Wurzeln (Rhizome), die sich im Schlamm zu einem dichten Gewebe verflechten. Gelegentlich lösen sich Teile des dichten Wurzelteppichs durch Hochwasser oder durch aus verfaulten Pflanzenteilen entweichendes Gas aus ihrer Verankerung am Grund und bilden schwimmende Schilfinseln, die beachtliche Größe erreichen können. Die Inseln werden „Plaur“ genannt, abgeleitet vom slawischen Wort „plavaty“, deutsch schwimmen. Schilfinseln können Teile von Seen und Lagunen überwuchern und dabei deren Form verändern.[47]

Daneben bestehen fest am Boden verankerte Inseln, die bei Hochwasser überflutet werden. Die reiche Humusschicht auf der Oberfläche der Inseln ist Nährboden für krautige Pflanzen, Sumpfwurmfarne, Minze, Zwergweiden, Kletterpflanzen oder wilden Hanf.[2] Dieses Milieu bietet gute Entwicklungsmöglichkeiten für Kolonien von Pelikanen.[51] Außerdem wachsen hier Riedgras, Wasserschierling, Vogelknöterich sowie die Kletterpflanzen Calystegia sepium und Solanum dulcamara.[52]

Flussinseln

Das Schwemmland verteilt sich über drei große Flussinseln (rumänisch: Grinduri):[12], die Letea-Insel, zwischen dem Chilia- und dem Sulinaarm, die Sfântu-Gheorghe-Insel, zwischen dem Sulina- und dem Sfântu-Gheorghe-Arm und die Dranov-Insel, zwischen dem Sfântu-Gheorghe-Arm und dem Razelm-Sinoie-Lagunenkomplex.

Die Inseln bestehen aus älteren Lößschichten, auf denen meterhoch Sand lagert, der vor allem dem östlichen Teil dieser Gebiete einen Dünencharakter verleiht. Sie sind nur noch an wenigen Stellen ursprünglich bewaldet, so bei Letea und bei Caraorman.[12] Weiden sind die am meisten vertretenen Baumarten der Schwemmlandwälder. Durch den zeitweise hohen Wasserstand entwickeln sich an ihren Stämmen viele Nebenwurzeln. Weidenstämme werden hohl und sind so im Innern einem Fäulnisprozess ausgesetzt, der unter Einwirkung von Pilzen wie dem Schwefelporling beschleunigt wird. Die befallenen Stämme nehmen eine gelbe phosphoreszierende Farbe an und leuchten in der Dunkelheit. In den menschengroßen Höhlungen im Inneren der Weiden finden oft Vögel Unterschlupf.[2]

Deichlandschaft

In Flussdeichlandschaften wachsen Pappeln wie die forstwirtschaftlich bedeutende Bastard-Schwarz-Pappel (Populus x canadensis) und die Silberpappeln (Populus alba), sowie die Graupappel (Populus canescens) und die Zitterpappel (Populus tremula). Daneben kommen Weiden wie die Silber-Weide (Salix alba), Bruch-Weide (Salix fragilis), Purpur-Weide (Salix purpurea), Lorbeer-Weide (Salix petandra), Mandel-Weide (Salix triandra), Blend-Weide (Salix rubra) und Asch-Weide (Salix cinerea) vor.[47]

An den Meeresdeichen wachsen die Stieleiche (Quercus robur), die schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia), die behaarte Esche (Fraxinus pallisiae) und die Feldulme (Ulmus foliacea). Als Vertreter der Sträucher kommen hier unter anderem der Schlehdorn (Prunus spinosa), der eingriffelige Weißdorn (Crataegus monogyna), die Hunds-Rose (Rosa canina), die Berberitze (Berberis vulgaris), der gewöhnliche Liguster (Ligustrum vulgare), die Heide-Tamariske (Tamarix ramosissima) und der Sanddorn (Hippophae rhamnoides) vor.[47] Die Kletterpflanzen sind durch die wilde Weinrebe (Vitis sylvestris), den Efeu (Hedera helix), den echten Hopfen (Humulus lupulus) und die griechische Baumschlinge (Periploca graeca) vertreten.[47]

Dünenlandschaft

Die Wälder Letea und Caraorman sind an einigen Stellen von Sanddünen bedeckt. Hier bestehen Hartholzauenwälder, in denen Graueiche, Stiel- und Balkaneiche überwiegen.[49] Des Weiteren kommen Sumpfeschen, Erlen, Zitterpappeln, Ulmen vor.

Der Letea-Wald ist das älteste Naturreservat der Dobrudscha und ist von großen Eichen wie der Graueiche geprägt. Weitere Baumarten sind die Silber-Pappel und die Schwarz-Pappel, die Ulme, die Silber-Weide, die Erle und die Esche. Seinen tropischen Aspekt zeigt der Letea-Wald mit seinen großen Vorkommen von Lianen, neben der auch andere Hängepflanzen wie die wilde Weinrebe, der Hopfen, das Efeu und die Ackerwinde bestehen,[43] aber auch die persische Winde, das Meerträubel, die kolchische Segge und verschiedene Flechtenarten.[52]

Der Sandboden des Caraorman-Waldes ist durch Eichenwald besiedelt, dessen türkischer Name „Caraorman“ Schwarzer Wald bedeutet. Hier befindet sich die größte Eiche des Reservats. Sie ist 400 Jahre alt und hat einen Umfang von zwölf Metern. Sie trägt den Beinamen „Kniende Eiche“, da ihre Äste bis zum Boden reichen. Ihr Standort trägt den Namen Fântâna Vânătorilor (deutsch: Jägerbrunnen).[53]

Andere Pflanzen

Weitere im Biosphärenreservat Donaudelta vorkommende Pflanzenarten sind:[54]

- Ahorngewächse: Feld-Ahorn (Acer campestre), Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

- Bisamkrautgewächse: Bisamkraut (Adoxa moschatellina)

- Borretschgewächse: Acker-Steinsame (Buglossoides arvensis), Braunes Mönchskraut (Nonea erecta)

- Braunwurzgewächse: Schuppenwurz (Lathraea squamaria), Efeublättriger Ehrenpreis (Veronica hederifolia), Niederliegender Ehrenpreis (Veronica prostrata), Vielteiliger Ehrenpreis (Veronica multifida)

- Buchengewächse: Flaum-Eiche (Quercus pubescens)

- Dickblattgewächse: Mauerpfeffer (Sedum)

- Doldengewächse: Feld-Mannstreu (Eryngium campestre), Venuskamm (Scandix pecten-veneris)

- Erdrauchgewächse: Hohlknolliger Lerchensporn (Corydalis cava), Festknolliger Lerchensporn (Corydalis solida)

- Fieberkleegewächse: Teichenzian (Nymphoides peltata)

- Gänsefussgewächse: Niederliegende Radmelde (Kochia prostrata), Steppenläufer (Salsola sp.)

- Geissblattgewächse: Attich (Sambucus ebulus), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

- Hahnenfussgewächse: Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides), Muschelblümchen (Isopyrum thalictroides), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Illyrischer Hahnenfuß (Ranunculus illyricus), Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus)

- Haselgewächse: Orientalische Hainbuche (Carpinus orientalis)

- Hartriegelgewächse: Roter Hornstrauch (Cornus sanguinea)

- Hundsgiftgewächse: Krautiges Immergrün (Vinca herbacea)

- Korbblütler: Wermut (Artemisia absinthium), Weiche Schwarzwurzel (Scorzonera mollis)

- Krappgewächse: Gewöhnliches Kreuzlabkraut (Cruciata laevipes), Piemonteser Kreuzlabkraut (Cruciata pedemontana)

- Krautige Pflanzen: Sand-Winde (Convolvulus persicus), die Sprossende Zeitlose (Merendera sobolifera), Orchideen-Arten wie der Pyramiden-Hundswurz (Anacamptis pyramidalis), der Braunroten Stendelwurz (Epipactis atrorubens) und die Zweiblättrigen Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)[47]

- Kreuzblütler: Steppen-Steinkraut (Alyssum desertorum), Felsen-Steinkraut (Aurinia saxatilis), Knöllchentragender Zahnwurz (Cardamine bulbifera), Blauer Senf (Chorispora tenella), Sophienkraut (Descurainia sophia), Durchwachsene Kresse (Lepidium perfoliatum), Stängelumfassendes Hellerkraut (Thlaspi perfoliatum)

- Kreuzdorngewächse: Stechdorn (Paliurus spina-christi)

- Leingewächse: Ausdauernder Lein (Linum perenne)

- Liliengewächse: Traubige Bisamhyazinthe (Muscari racemosum), Milchstern (Ornithogalum oreoides)

- Lippenblütler: Taubnessel (Lamium amplexicaule), Acker-Taubnessel (Lamium purpureum), Andorn (Marrubium vulgare), Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys)

- Mohngewächse: Schöllkraut (Chelidonium majus), Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas)

- Nelkengewächse: Spurre (Holosteum umbellatum)

- Ölweidengewächse: Schmalblättrige Ölweide (Elaeagnus angustifolius)

- Orchideen: Affen-Knabenkraut (Orchis simia)

- Rosengewächse: Weißdorn (Crataegus sp.), Schwarzdorn (Prunus spinosa)

- Primeln: Verlängerter Mannsschild (Androsace elongata), Acker-Mannsschild (Androsace maxima)

- Schmetterlingsblütler: Gleditschie, Falscher Christusdorn (Gleditsia triacanthos), Robinie (Robinia pseudoacacia)

- Stachelbeergewächse: Gold-Johannisbeere (Ribes aureum)

- Steinbrechgewächse: Dreifingeriger Steinbrech (Saxifraga tridactylites)

- Storchschnabelgewächse: Gemeiner Reiherschnabel (Erodium cicutarium), Weicher Storchschnabel (Geranium molle)

- Ulmengewächse: Feld-Ulme (Ulmus minor)

- Veilchengewächse: Steppen-Stiefmütterchen (Viola kitaibeliana)

- Walnussgewächse: Walnussbaum (Juglans regia)

- Wasserlinsengewächse: Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca)

- Wasserschlauchgewächse: Wasserschlauch (Utricularia sp.)

- Wolfsmilchgewächse: Euphorbia myrsinithes ssp. Litardieriei

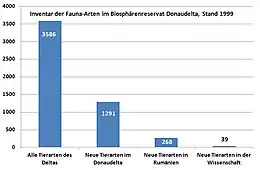

Fauna

Im Biosphärenreservat Donaudelta kommen 4029 Tierarten vor, davon 3477 Wirbellose und 552 Wirbeltiere.[55] Insgesamt leben etwa 98 Prozent der aquatischen Fauna Europas hier.[3]

Vertreter der Wirbellosen sind:[55]

- 2244 Insektenarten

- 168 Arten Spinnentiere

- 115 Krebstierarten

- 91 Arten Weichtiere

- 73 Arten Würmer und Rädertierchen

Insekten

Bei einigen Arten der auf der Insel Caraorman (48) und auf der Insel Letea (33) nachgewiesenen Orthopterenarten besteht eine Biotopbindung. An feuchten Stellen wurden vor allem die Langflüglige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus), die Lauchschrecke (Parapleurus alliaceus) sowie Chorthippus loratus nachgewiesen. An trockenen Stellen konnten die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), Costas Schönschrecke (Calliptamus barbarus), Omocestus minutus und die gewöhnliche Nasenschrecke (Acrida ungarica) nachgewiesen werden, während an Salzstellen die grüne Strandschrecke (Aiolopus thalassinus) beobachtet werden konnte.[56]

Die bekannteste Stechmücke ist die Malariamücke Anopheles maculipennis. Ursprünglich stellten die Schwemmgebiete der Donau, hier besonders das Deltagebiet, eine berüchtigte Brutstätte der Malaria dar, im Rahmen des Global Eradication of Malaria Program wurde die Krankheit in diesem Gebiet ausgemerzt. Die Bekämpfung verlief in zwei Richtungen: der flächendeckenden Bekämpfung der Überträger und der umfassenden Behandlung der an Malaria Erkrankten mit wirksamen Medikamenten. Die Bekämpfung der erwachsenen Malariamücken erfolgte durch die Verwendung von DDT. Als Vertilger der ans Wasser gebundenen Larven und Puppen wurde der aus Amerika stammende Koboldkärpfling angesiedelt, der in der Umgebung von Mangalia und Bukarest heimisch wurde. Die Anopheles-Mücken, die vereinzelt heute noch im Delta vorkommen, tragen keinen Malariaerreger mehr in sich und sind deswegen ungefährlich. Sie sind an ihrer Körperhaltung und den gefleckten Flügeln zu erkennen. Unter den Fliegen, besonders unter den Bremsen, können einzelne Exemplare eine Größe von 15–20 Millimetern erreichen.[2]

In ihrem Larvenzustand schmarotzen die zu den Milben gehörenden Zecken (Ixodida) an Kriechtieren, Vögeln und Kleinsäugern. Die ausgewachsenen Zecken befallen auch größere Säugetiere, so auch Menschen. Die bekannteste Zeckenart ist der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), die, wenn sie satt ist, ihrem lateinischen Namen entsprechend in Größe und Form einem Rizinuskern ähnelt.

Die Europäische Schwarze Witwe (Latrodectus tredecimguttatus) ist eine Giftspinne, deren Biss schmerzhaft ist und in Ausnahmefällen tödlich sein kann. Die Männchen dieser Spinne sind mit einer Körperlänge von fünf Millimetern verhältnismäßig klein. Die Körper der Weibchen erreichen eine Länge von 15 Millimetern. Sie sind samt-schwarz und tragen rote Punkte auf dem Hinterleib. Der Riesenläufer (Scolopendra cingulata), ein Hundertfüßer, der über zehn Zentimeter groß werden kann, ist auf der Insel Popina anzutreffen.[2]

Fische

Im Biosphärenreservat Donaudelta leben mehr als 110 Fischarten, darunter 75 Süßwasserarten.[57]

Eine einzigartige Familie unter den Fischen des Donaudeltas bilden die Salzwasserstöre: der Sternhausen, der Hausen, der Donaustör, aus dessen Rogen der schwarze Kaviar gewonnen wird, sowie auch die Süßwasserstöre: der Sterlet und der Glattstör.[57] Der bedeutendste Vertreter der Störe ist der Europäische Hausen (Huso huso, auch Riesenhausen). In der Laichzeit verlässt er seinen gewohnten Lebensraum im Schwarzen Meer und dringt zu den Laichstellen bis zum Eisernen Tor vor. In vergangenen Jahrhunderten wurden Störe stromaufwärts bis Budapest, Bratislava und Wien gesichtet. Störe reagieren aufgrund ihrer geringen Anpassungsfähigkeit empfindlich auf physiologisch-ökologische Schwankungen. Als Folge von intensivem Fischfang und Umweltverschmutzung sinkt die Population der Störe. Ökologische Eingriffe in die Natur wie Wasserkraftwerke oder Dämme sind trotz Fischwanderhilfen wie Fischtreppen für viele Störe ein unüberwindliches Hindernis auf dem Weg zu ihren Laichstellen im Oberlauf des Flusses. Einige Störarten haben ihre Laichgebiete in die Küstengewässer des Schwarzen Meeres und in den Unterlauf der Donau verlagert. Nach dem Laichen kehren die Fische ins Meer zurück. Ein oder zwei Jahre später folgt ihnen die Brut ins Meer.

Der Donauhering ist der wichtigste Wanderfisch der Region.[57] Ein ausgewachsener Donauhering wiegt zwischen 300 und 800 Gramm.[2] Der Donauwaller gilt als der größte Süßwasserfisch Rumäniens.[57]

In stehenden Gewässern kommen Fischarten wie Karpfen (Cyprinus carpio), Schleie (Tinca tinca), Brasse (Abramis brama), Flussbarsch (Perca fluviatilis), Hecht (Esox lucius), Zander (Lucioperca lucioperca), Rotfeder (Scardinius erytrophthalmus), Silberkarausche, Glattbutt (Scophthalmus rhombus), (Carassius auratus gibelio) und Wels vor.[47] Welse verlassen zur Laichzeit ihre unter Wurzeln und Uferhöhlungen verborgenen Schlupfwinkel und dringen mit den Frühjahrsüberschwemmungen in die Deltaseen vor. Ein Weibchen legt zwischen 50.000 und 200.000 Eier. Mit sinkendem Wasserstand verlassen die Welse als erste die Seen und kehren in das Flusssystem zurück.[2]

Die normalerweise in den Süßgewässern im Norden Vietnams, in der Volksrepublik China, Korea, Japan und im fernen Osten Sibiriens lebenden Chinesischen Schläfergrundeln (Perccottus glenii) fühlen sich auch in den Brackgewässern der ukrainischen Flussmündungen heimisch, wo einzelne Exemplare im Juni 2011 erstmals gesichtet wurden. Sie ernähren sich carnivor und sind Substratlaicher. Das Gelege wird von dem Männchen bewacht. Die Fische wurden als Zierfische zum Ende des 19. Jahrhunderts in das osteuropäische Flusssystem entlassen und haben sich seither weiter verbreitet. Im slowakischen Teil der Donau und in Polen fielen Spezimen als Träger von Parasiten (Nippotaenia mogurndae) auf. Yuriy Kvach vom Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Science of Ukraine sieht in der Verbreitung der Fische auch die Gefahr einer Weitergabe dieser Parasiten an andere Fische im Delta.[58]

Obwohl einerseits bei Arten wie den Karauschen, Karpfen und Brachsen (Abramis brama) ein Anstieg der Bestände zu verzeichnen war, führte andererseits die Überfischung des Reservats zu einem starken Rückgang der Bestände an Stören, Hechten, Schleien, Welsen und Zandern.[31]

Amphibien

Die Amphibien sind unter anderem durch folgende Arten im Donaudelta vertreten:[55][59][3]

- Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea)

- Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)

- Moorfrosch (Rana arvalis)

- Seefrosch (Rana ridibunda)

- Springfrosch (Rana dalmatina)

- Teichfrosch (Rana kl. esculenta)

- Erdkröte (Bufo bufo)

- Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

- Syrische Schaufelkröte (Pelobates syriacus balcanicus)

- Wechselkröte (Bufo viridis)

- Donau-Kammmolch (Triturus dobrogicus)

- Teichmolch (Triturus vulgaris)

- Rotbauchunke (Bombina bombina)

Reptilien

Reptilien wie Eidechsen (Lacertidae), Schlangen (Serpentes) und Schildkröten (Testudinata) sind Bewohner der Waldgebiete und Sanddünen. Die häufigste Vertreterin der Wassernattern im Reservat ist die Würfelnatter. Im eigentlichen Delta ist auf der Insel Letea die Glattnatter heimisch, auch die Äskulapnatter und die Vierstreifennatter leben hier. Im Süden der nicht mehr zum eigentlichen Delta gehörenden Dobrudscha lebt die einzige europäische Riesenschlangenart, die Westliche Sandboa. Giftschlangen wie Sandottern und Steppenottern sind überall im Delta anzutreffen.[2] Die Maurische Landschildkröte (Testuda graeca) wurde 1938 als Naturdenkmal anerkannt.[55][60]

Außerdem leben im Reservat:

- Europäische Sumpfschildkröten (Emys orbicularis)

- Östliche Smaragdeidechsen (Lacerta viridis)

- Riesensmaragdeidechsen (Lacerta trilineata)

- Zauneidechsen (Lacerta agilis)

- Taurische Eidechsen (Podarcis taurica)

- Johannisechsen (Ablepharus kitaibelii)

- Kaspische Zornnattern (Coluber caspius) und Ringelnattern (Natrix natrix)[59]

- Mauereidechsen (Podarcis muralis)

- Blindschleichen (Anguis fragilis)

- Pfeilnattern (Coluber caspius)

- Schlingnattern (Coronella austriaca)

- Wiesenotter (Vipera ursinii) und Sandvipern (Vipera ammodytes)[3]

Die Wiesenotter ist eine national und europaweit gefährdete Art. Die wenigen überlebenden Exemplare konnten nur in einigen geschützten Zonen des Reservats nachgewiesen werden. Der Steppenrenner (Eremias arguta) lebte auf den Landarmen des Donaudeltas, konnte jedoch seit den 1990er Jahren dort nicht mehr beobachtet werden.[31]

Vögel

Das Biosphärenreservat Donaudelta bietet etwa 325 Vogelarten in großer Zahl Brut- und Nahrungsplätze.[34] 218 Arten nisten im Donaudelta, die übrigen 109 Arten halten sich nur auf der Durchreise im Delta auf (Herbst, Winter und Frühling). Das Reservat liegt an der Kreuzung von sechs Vogelzugrouten und ist das größte Rastgebiet für die Zugvögel.[61] Ornithologen katalogisieren hier regelmäßig neue Vogelarten. Im Delta befinden sich drei größere Vogelreservate (hier besonders das Roșca-Buhaiova-Hrecisca-Reservat) und mehrere kleine Schutzzonen mit der größten Pelikankolonie Europas. Mehr als 7000 Rosapelikane (Pelecanus onocrotalus) und 700 Krauskopfpelikane (Pelecanus crispus) leben im Delta.[62] Der Krauskopfpelikan (160–180 cm) und der Rosapelikan (140–175 cm) sind mit einem Gewicht von über 13 Kilogramm die größten Vögel des Deltas.[43] Die Pelikane sind das Wahrzeichen des Reservats in Rumaenien.[63]

Die Schutzgebiete Perișor-Zătoane und Periteașca-Leahova sind im Sommer Brutgebiete für Höckerschwäne, Gänse und Entenvögel, wie die von jenseits des nördlichen Polarkreises stammende Eisente (Clangula hyemalis). Auch Kraniche (Gruidae) und verschiedene Reiherarten (Ardeidae) brüten hier. Die Insel Popina ist eine Brutstätte der Brandgänse (Tadorna tadorna). Zahlreiche nordische Zugvögel überwintern in diesen Gebieten. Bei Murighiol liegen kleinere Schutzgebiete für Stelzenläufer und Säbelschnäbler. Bei Marhelova sind gemischte Reiherkolonien heimisch. Uzlina beherbergt Pelikane (Pelecanidae, Pelecanus), Istria Wassergeflügel.[64]

In den stehenden Gewässern lebt eine Vielzahl von Vögeln: Reiherente (Aythya fuligula), Moorente (Aythya nyroca), Kolbenente (Netta rufina), Stockente (Anas plathyrhynchos), Graugans (Anser anser), Silberreiher (Egretta alba), Seidenreiher (Egretta garzetta), Graureiher (Ardea cinerea), Nachtreiher (Ardea nycticorax), Rosapelikan, Krauskopfpelikan, Höckerschwan (Cygnus olor) und der Braune Sichler (Plegadis falcinellus).[47]

Unter den Tauchern sind der Sterntaucher (Gavia stellata), der Prachttaucher (Gavia arctica), der Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis), der Haubentaucher (Podiceps cristatus), der Rothalstaucher (Podiceps grisegena) und der Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) im Reservat vertreten.[63]

Von den drei in Rumänien vorkommenden Kormoranarten ist im Reservat nur der Kormoran (Phalacrocorax carbo) und die Zwergscharbe (Phalacrocorax pygmeus) anzutreffen. Die Reiher sind vertreten durch den Weißen Reiher, von dem es zwei Arten gibt, den Silberreiher und den Seidenreiher. Unter den bunten Reiherarten ist der Fischreiher (Ardea cinerea) anzutreffen, ebenso der Purpurreiher (Ardea purpurea), der Nachtreiher und der Rallenreiher (Ardeola ralloides). Aus der Familie der Reiher sind auch die Rohrdommel (Botaurus stellaris) und die Zwergdommel (Ixobrychus minutus) im Reservat zu beobachten. Auch die Löffler (Platalea leucorodia) gehören zur Familie der Reiher, unterscheiden sich aber von anderen Reiherarten durch ihre Flugweise. Der Schwarzstorch (Ciconia nigra), der fast so groß ist wie der Weißstorch (Ciconia ciconia), ist eine Seltenheit.[2][63]

Schwäne sind die größten Gänsevögel im Reservat. Am häufigsten kommt der Höckerschwan (Cygnus olor) und der Zwergschwan (Cygnus bewickii) vor, im Winter ziehen sich auch die Singschwäne (Cygnus cygnus) aus ihren nordischen Nistgebieten ins Delta zurück.

Im Herbst besuchen etwa 95 Prozent des Weltbestands an Rothalsgänsen (Branta ruficollis) das Delta.[62] Weitere Vertreter der Gänse sind die gemeine Graugans (Anser anser) und die Blässgans (Anser albifrons). Gelegentlich zeigen sich auch Zwerggänse (Anser erythropus) und Saatgänse (Anser fabalis). Im Winter halten sich bei Baia, Agighiol und Sarinasuf Rothals- und Blässgänse auf. Die Rost- (Tadorna ferruginea) und Brandgänse (Tadorna tadorna) gehören zu einer Gruppe, die den Übergang zwischen Gänsen und Enten bildet und Charakterzüge beider Arten vereint. Von diesen zwei Arten begegnet man der Brandgans häufiger. Die seltenere Rostgans ist in der Umgebung von Istria anzutreffen.

Die Stockente (Anas platyrhynchos), die Stammmutter der gemeinen Hausente (Anas platyrhynchos), ist fast überall verbreitet. Im Sommer erscheinen die Knäkente (Anas querquedula) und die Krickente (Anas crecca) im Reservat. Die zu den Schwimmenten gehörende Löffelente (Anas clypeata) kann man nur im Herbst und im Frühling während ihres Durchzugs beobachten. Der Körper der Tauchenten ist breiter, ihr Schnabel und Hals sind kürzer als die der Schwimmenten. Während des Sommers sind sie durch die Moorente (Aythya nyroca), die Tafelente (Aythya ferina) und die Kolbenente (Netta rufina) vertreten. In der kalten Jahreszeit besuchen auch Reiherenten (Aythya fuligula) und Zwergsäger (Mergellus albellus) das Mündungsgebiet der Donau.[2] Hier wurden auch die Pfeifente (Anas penelope) und die Schnatterente (Anas strepera) sowie die Spießente (Anas acuta), die Bergente (Aythya marila), die Eiderente (Somateria mollissima), die Eisente (Clangula hyemalis), die Samtente (Melanitta fusca) und die Schellente (Bucephala clangula) gesichtet.[63]

Westlich des Schwarzen Meeres verläuft eine Hauptroute des Greifvogelzuges in Südosteuropa. Von den 37 in Rumänien ausgewiesenen Greifvogelarten besuchen 29 regelmäßig das Donaudelta und den Lagunengebiet Razim-Sinoie:[65]

- Adlerbussard (Buteo rufinus)

- Baumfalke (Falco subbuteo)

- Fischadler (Pandion haliaetus)

- Habicht (Accipiter gentilis)

- Kaiseradler (Aquila heliaca)

- Kornweihe (Circus cyaneus)

- Kurzfangsperber (Accipiter brevipes)

- Mäusebussard (Buteo buteo)

- Merlin (Falco columbarius)

- Raufußbussard (Buteo lagopus)

- Rohrweihe (Circus aeruginosus)

- Rotfußfalke (Falco vespertinus)

- Rotmilan (Milvus milvus)

- Rötelfalke (Falco naumanni)

- Schelladler (Aquila clanga)

- Schlangenadler (Circaetus gallicus)

- Schmutzgeier (Neophron percnopterus)

- Schreiadler (Aquila pomarina)

- Schwarzmilan (Milvus migrans)

- Seeadler (Haliaeetus albicilla)

- Sperber (Accipiter nisus)

- Steinadler (Aquila chrysaetos)

- Steppenweihe (Circus macrourus)

- Turmfalke (Falco tinnunculus)

- Wanderfalke (Falco peregrinus)

- Wespenbussard (Pernis apivorus)

- Wiesenweihe (Circus pygargus)

- Würgfalke (Falco cherrug)

- Zwergadler (Hieraaetus pennatus)

Das Reservat ist für durchziehende und brütende Greifvögel ein für Rast und Reproduktion bedeutendes Gebiet. Die Waldgebiete Caraorman und Letea bieten neben dem Măcin-Gebirge und den Waldgebieten von Babadag und Niculițel Lebensraum für die oft seltenen oder gefährdeten Greifvögel der Region. Viele Arten kommen hier flächig verbreitet und teilweise in hoher Zahl vor. Bedingt durch seine hohe Konzentration an Wasser- und Watvögeln und Kleinsäugern hat der Lagunenkomplex Razim-Sinoie eine besondere Anziehungskraft auf sie. Die Population der Greifvögel im Reservat ging jedoch im Verlauf des 20. Jahrhunderts stark zurück; Gänse- und Mönchsgeier wie Steppenadler starben hier aus. Trotz einiger stabiler, im Fall des Adlerbussards steigender Brutbestände sind die Bestände der meisten Arten jedoch anhaltend rückgängig. Intensive Landwirtschaft und der einhergehende Einsatz von Pestiziden zerstörten den Lebensraum für Teile der Nahrungskette der Greifvögel. 22 der hier vorkommenden Greifvogelarten unterliegen Europäischem Tier- und Naturschutz. Die Bedingungen für den Fortbestand von 19 Arten sind ungünstig. 14 von ihnen gelten als 'Species of European Conservation Concern'. Schelladler, Kaiseradler und Rötelfalken gehören zu den weltweit gefährdeten Vogelarten; Seeadler und Steppenweihen gelten als vom Aussterben bedrohte Arten.[65]

Die am häufigsten vorkommenden Hühnervogel sind die Fasane (Phasianus colchicus), die seit 1969 mehrfach in der Umgebung von Letea, Caraorman, Sfântu Gheorghe, Maliuc und Rusca angesiedelt wurden. Die meisten Fasane leben auf der Insel Letea, wo sie sich zu den charakteristischen Vögeln des dortigen Sandbodengestrüpps entwickelt haben. Die kleinsten hühnerartigen Vögel sind die Wachteln (Coturnix coturnix), die besonders im Frühling an der Küste in großen Zahlen beobachtet werden können.[2]

Von den Kranichvögeln lebt die Wasserralle (Rallus aquaticus) und der gemeine Kranich (Grus grus) im Reservat. Eine andere, kleinere Art, der Jungfernkranich (Anthropoides virgo), ist hier ein seltener Gast. Nur wenige Paare brüten in der Umgebung des Sfântu-Gheorghe-Arms. Weitere Arten sind das Blässhuhn (Fulica atra), das Teichralle (Gallinula chloropus), das Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana), das kleine Sumpfhuhn (Porzana parva) und das Zwergsumpfhuhn (Porzana pusilla). Der Wachtelkönig (Crex crex) bewohnt die feuchten Wiesen.[2]

Unter den Schnepfenvögeln sind der Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) und der Stelzenläufer (Himantopus himantopus) im Reservat vertreten. Sie bewohnen Salzbodengebiete bei Murighiol, die Salzsümpfe von Plopu, die Inseln Sachalin und Letea. Weitere Vertreter der Schnepfenvögel sind der Austernfischer (Haematopus ostralegus), der Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus), der Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola), der Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria). Die geeignetste Stelle, Schnepfenvögel zur Zeit ihres Zuges in der Norddobrudscha zu beobachten, ist die Wiese zwischen Mihai Viteazul und Sinoie. Aufgrund der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) war der Letea-Wald einst königliches Jagdgebiet. Anzutreffen sind:

- der Kiebitz (Vanellus)

- die Doppelschnepfe (Gallinago media)

- die Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)

- die Uferschnepfe (Limosa limosa)

- der große Brachvogel (Numenius arquata)

- der Regenbrachvogel (Numenius phaeopus)

- der Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)

- der Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

- der Kampfläufer (Philomachus pugnax)

- die Bekassine (Gallinago gallinago)

- die Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica)[63]

Die Schnepfenvögel bevorzugen sumpfige, morastige Gebiete. Auch Rotschenkel (Tringa totanus), Grünschenkel (Tringa nebularia) und Philomachus pugnax können angetroffen werden. In der Umgebung von Murighiol-Plopu und den Wiesen von Istria sieht man gelegentlich die Rotflügel-Brachschwalbe (Glareola pratincola). Der Triel (Burhinus oedicnemus) bevorzugt trockene, sandige Gebiete wie Letea, Caraorman, die Insel Sachalin, oder die Hügel bei Murighiol. Den Sumpfläufer (Limicola falcinellus) kann man im Frühling und im Herbst sehen. Der Alpenstrandläufer (Calidris alpina), der Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea), der Roststrandläufer (Calidris canutus) und das Odinshühnchen (Phalaropus lobatus) sind ebenso anzutreffen.[2] Beobachtet wurden der Zwergstrandläufer (Calidris minuta) und der Temminckstrandläufer (Calidris temminckii). Weitere gesichtete Schnepfenarten sind:

- Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

- Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

- Terekwasserläufer (Xenus cinereus)

- Teichwasserläufer (Tringa stagnatilis)

- Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

- Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

- Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) und Steinwälzer (Arenaria interpres)[63]

Der häufigste Vogel des Deltas und der Meeresküste ist die Lachmöwe. Andere im Reservat vorkommende Möwenarten sind:

- Schmarotzerraubmöwe (Stercorarius parasiticus)

- Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus)

- Fischmöwe (Larus ichthyaetus)

- Heringsmöwe (Larus fuscus)

- Dünnschnabelmöwe (Larus genei)

- Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)

- Steppenmöwe (Larus cachinnans)

- Mittelmeermöwe (Larus michahellis)

- Mantelmöwe (Larus marinus)

- Sturmmöwe (Larus canus)[63]

Ebenso wurden die Silbermöwe (Larus argentatus) und die Zwergmöwe (Larus minutus) beobachtet.