Goldregenpfeifer

Der Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (Charadriidae). Er brütet auf Mooren, nassen Heiden und feuchten Grasflächen. Sein Brutgebiet erstreckt sich von Island über Großbritannien und Fennoskandinavien bis nach Mittelsibirien. Es reicht damit bis zum Rande der arktischen Tundra. In Mitteleuropa ist er als Brutvogel nahezu ausgestorben, die Rote Liste der Brutvögel Deutschlands von 2015 führt ihn in der Kategorie 1 als vom Aussterben bedroht[1]. Einige wenige Brutpaare kommen noch in den Hochmooren Niedersachsens vor.[2]

| Goldregenpfeifer | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) im Brutkleid | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Pluvialis apricaria | ||||||||||||

| (Linnaeus, 1758) |

_-_Ystad-2020.jpg.webp)

Die Ankunft der Goldregenpfeifer gilt in Island als „Wiederkehr des Frühlings“. In Deutschland war der Goldregenpfeifer Vogel des Jahres 1975.

Beschreibung

Der Goldregenpfeifer ist circa 26–29 cm lang und wiegt zwischen 150 und 220 g. Die Flügelspannweite beträgt 67 bis 76 cm. Er ist damit größer als der Wanderregenpfeifer und der Sibirische Goldregenpfeifer. Er unterscheidet sich von diesen beiden Arten auch durch die weißen Unterflügel und Achseln sowie seine im Verhältnis zur Körpergröße kürzeren Beine, den weniger ausgeprägten Überaugenstreif und den in allen Kleidern stärker golden gefleckten Rücken.[3]

Goldregenpfeifer sind eher plump wirkende Watvögel, haben einen runden Kopf und eine graubraun gesprenkelte Oberseite. Die Männchen sind im Frühjahr und während der Brutzeit durch ihren schwarzen Bauch und die schwarze Kehle, die von einem weißen Streifen eingerahmt sind, unverwechselbar. Die Weibchen sind ebenfalls auf der Bauchseite dunkler gefärbt, aber nicht so kontrastreich wie die Männchen. Es besteht bei der Schwarzfärbung jedoch eine große Variabilität, so dass eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern nicht immer zweifelsfrei möglich ist.

Die Stimme ist ein trauriges eintöniges „Trüüüüt“, das sie in regelmäßigen Abständen von sich geben. Zur Eroberung eines Brutgebietes führen die Männchen im Frühjahr auffällige Singflüge aus.

Ernährung

Goldregenpfeifer fressen Insekten, Würmer und Schnecken, die sie auf dem Boden suchen. Zur pflanzlichen Nahrung des Goldregenpfeifers gehören Beeren, Gräser und Sämereien.

Die Beute wird in der Regel visuell geortet und meist vom Boden gepickt. Er stochert aber auch bis zu einer Tiefe von einem oder zwei Zentimeter im Schlamm. Typisch für Goldregenpfeifer ist ein schnelles Hin- und Herrennen während der Nahrungssuche. Auch ein schnelles Trampeln mit den Füßen kann gelegentlich beobachtet werden. Regenwürmer werden mit dem Schnabel gepackt und fast senkrecht aus dem Boden gezogen.[4]

Verbreitung

Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist Nordeuropa, im Winter ziehen die Vögel auf die Britischen Inseln und an die Küsten in West- und Südeuropa und leben dort aber auf Weiden und Feldern. In Deutschland sind sie meist Durchzügler.

Das Wattenmeer der Nordsee gehört zu den wichtigen Rastplätzen dieser Art auf ihrem Zug. Während des Zugs im Frühjahr halten sich im dänischen Wattenmeer bis zu 44.000 Goldregenpfeifer auf. Auf dem Herbstzug wurden im Wattenmeer vor der schleswig-holsteinischen Küste bis zu 43.000 Vögel gezählt.[5] Im niederländischen Teil des Wattenmeers überwintern auch zahlreiche Goldregenpfeifer.[5] Weitere wichtige Rastplätze in Deutschland sind das Niedermoorgebiet des Drömling, das Fiener Bruch, der Greifswalder Bodden, Fehmarn, die Lewitz, das Oderbruch und das Rheiderland.[6] Die Vögel rasten in dichten Trupps und sind dabei häufig zusammen mit Kiebitzen zu beobachten.[7]

Lebensraum

Goldregenpfeifer leben in weiten Moorlandschaften, offenen Bergwiesen, in Heiden und in der Tundra. Bevorzugtes Habitat sind offene, übersichtliche Regenmoorflächen mit einer maximal fünf bis sechs Zentimeter hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation. Höhere Gebüsche und Bülten sollte der Lebensraum nicht aufweisen.[8] Grundsätzlich meidet der Goldregenpfeifer Gelände, in dem er sich nicht ungehindert zu Fuß fortbewegen kann, und bevorzugt deswegen ebenen oder leicht geneigten Untergrund.[3] Auf sehr stark vom Menschen veränderten Moorflächen sind die Lebensraumansprüche des Goldregenpfeifers nur dort erfüllt, wo die Flächen abgebrannt, abgeplaggt, abgetorft oder beweidet und dann für einige Jahre sich selbst überlassen wurden. Solche Flächen bieten dem Goldregenpfeifer dann für drei bis vier Jahre bewohnbaren Lebensraum.[9] Diesen Lebensraum fand er vor allem in den Moor- und Heideregionen der Grafschaft Bentheim und des Emslandes, wo er lange Zeit relativ zahlreich war und sein letztes Refugium in Deutschland fand. Im Winter kann der Goldregenpfeifer auch auf Feldern und offenem Ackerland sowie an der Küste und in Flussmündungen beobachtet werden.

Brutpflege

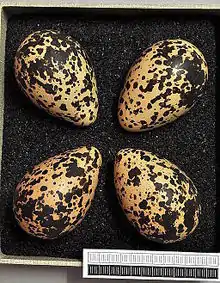

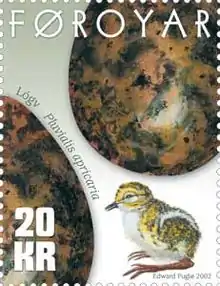

Beide Vögel beteiligen sich am Brutgeschäft und wechseln sich ab. Das Nest ist eine flache Mulde am Boden, die nur wenig mit Pflanzenmaterial ausgepolstert wird. Es befindet sich meist in niedriger Heide oder auf nackten Grund. Nur sehr selten wird es zwischen verstreuten Bäumen errichtet. Das Gelege besteht aus vier Eiern, die im Abstand von 2 bis 3 Tagen gelegt werden. Die Eier sind in der Regel 52 × 35 mm groß und haben eine gelbbraune Farbe mit dunkelbraunem Muster. Die Zeichnung ist oft am oder um den stumpfen Pol des Eies konzentriert.[10]

Die Küken schlüpfen nach etwa 30 Tagen und sind sofort in der Lage, sich selber zu ernähren, werden aber noch von den Eltern beaufsichtigt.

Nähert sich ein Eindringling dem Nest, so führt der Goldregenpfeifer ein Fang-mich-Spiel auf. Er versucht durch demonstratives Anhalten und Weiterlaufen den Eindringling aus seinem Territorium zu locken (siehe Verleiten).

Bestand

In Mitteleuropa, Großbritannien und Nordeuropa gehen die Bestände seit längerem drastisch zurück. Dies ist in der Regel eine Folge der Zerstörung der Moorgebiete sowie vermutlich auch einer Klimaerwärmung. Im 19. Jahrhundert verschwand die Art in Polen, in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Lichtenstein. Auf Grund sehr intensiver Schutzmaßnahmen hat sich der Bestand in Deutschland zwischenzeitlich auf sehr niedrigem Niveau stabilisiert. Für das Jahr 2002 wurde der Brutpaarbestand in Deutschland auf nur noch zwölf Paare geschätzt. Nachdem um 2005 der Brutbestand in der Grafschaft Bentheim erlosch, konnte der letzte Bestand in Deutschland in der Esterweger Dose im nördlichen Emsland trotz intensiver Schutzmaßnahmen nicht gerettet werden. Nach 2012 ist dort keine Brut mehr festgestellt worden.[11] Zur Zerstörung von Lebensraum kommt es durch Melioration, Entwässerung und Grundwasserabsenkung sowie industriellen Torfabbau und die Aufforstung von Mooren.

Der Goldregenpfeifer gehört zu den im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten. In der Bundesrepublik zählt er nach der Bundesartenschutzverordnung zu den streng geschützten Tieren und ist zudem als eine Verantwortungsart innerhalb der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung eingestuft.[12]

Belege

Einzelnachweise

- Christoph Grüneberg, Hans-Günther Bauer, Heiko Haupt, Ommo Hüppop, Torsten Ryslavy, Peter Südbeck: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5 Fassung. In: Deutscher Rat für Vogelschutz (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz. Band 52, 30. November 2015.

- Einhard Bezzel: Vögel. BLV Verlagsgesellschaft, München 1996, ISBN 3-405-14736-0, S. 234.

- Peter Colston, Philip Burton: Limicolen – Alle europäischen Watvogel-Arten, Bestimmungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Verbreitung. BlV Verlagsgesellschaft, München 1989, ISBN 3-405-13647-4, S. 59.

- Colston et al., S. 60

- Simon Delany, Derek Scott, Tim Dodman, David Stroud (Hrsg.): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen 2009, ISBN 978-90-5882-047-1, S. 183.

- Delany et al., S. 184–185.

- Lars Svensson: Der Kosmos Vogelführer: Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. 2011, ISBN 978-3-440-12384-3, S. 144.

- Martin Flade: Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands – Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-930167-00-X, S. 550

- Martin Flade: Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands – Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-930167-00-X, S. 550

- Collin Harrison und Peter Castell: Field Guide Bird Nests, Eggs and Nestlings, HarperCollins Publisher, überarbeitete Auflage von 2002, ISBN 0-00-713039-2, S. 140.

- Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel, Wolfgang Fiedler (Hrsg.): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-647-2, S. 429.

- Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands (Memento des Originals vom 2. August 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Homepage des Bundesamtes für Naturschutz, abgerufen am 3. Juni 2016

Literatur

- Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel, Wolfgang Fiedler (Hrsg.): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-647-2.

- Einhard Bezzel: Vögel. BLV Verlagsgesellschaft, München 1996, ISBN 3-405-14736-0.

- Wilhelm Brinkmann: Der Bestand des Goldregenpfeifers im Emsland. In: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. 5. Jg., Heft 3, Hannover 1952, S. 74–75.

- Wilhelm Brinkmann, Ein Jahresbericht über den Goldregenpfeifer im Emslande, in: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, Jg. 7, Heft 3, Hannover 1954, S. 81–82.

- Wilhelm Brinkmann, Geheimnisvolles Vogelleben. Wo bleiben die Goldregenpfeifer?, in: Jahrbuch des Emsländischen Heimatvereins, Bd. 2, Meppen 1954, S. 70–81.

- Wilhelm Brinkmann, Von den letzten Goldregenpfeifern (Pluvialis apricaria) im Emsland, in: Ornithologische Mitteilungen, Jg. 10, Heft 8, Stuttgart 1958, S. 148.

- Peter Colston, Philip Burton: Limicolen. Alle europäischen Watvogel-Arten, Bestimmungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Verbreitung. BlV Verlagsgesellschaft, München 1989, ISBN 3-405-13647-4.

- Simon Delany, Derek Scott, Tim Dodman, David Stroud (Hrsg.): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen 2009, ISBN 978-90-5882-047-1.

- Helmut Lensing, Der lange Überlebenskampf des Goldregenpfeifers (Pluvialis apricaria apricaria) im Raum Emsland/Grafschaft Bentheim, in: Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte (Hrsg.), Emsländische Geschichte, Bd. 23, Haselünne 2016, S. 58–97.

- NLWKN: Goldregenpfeiferschutz in Niedersachsen

- Liselotte Stauch: Charadrius, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. 3, Sp. 417–424

Weblinks

- Pluvialis apricaria in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2008. Eingestellt von: BirdLife International, 2008. Abgerufen am 2. Januar 2009.

- Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Pluvialis apricaria in der Internet Bird Collection

- Alters- und Geschlechtsmerkmale bei spanischen Durchzüglern (PDF; 1,4 MB) von J. Blasco-Zumeta und G.-M. Heinze (engl.)

- Federn des Goldregenpfeifers

- Moor- und Artenschutz in Westniedersachsen – Nr. 52 Sander: 140.000 Euro jährlich zum Schutz des Goldregenpfeifers/Beständer erholen sich. 27. April 2007. (Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz)