Umweltbewusstsein

Das Umweltbewusstsein ist die Einsicht eines Menschen in die Tatsache, dass Menschen die natürliche Umwelt – und damit die Lebensgrundlage der Menschen – durch ihr Tun und Lassen bzw. durch Eingriffe in die Umwelt schädigen oder ihr natürliches Gleichgewicht gefährden.

Das Umweltbewusstsein setzt sich zusammen aus dem Umweltwissen, den Umwelteinstellungen, den Verhaltensintentionen bezüglich der Umwelt und dem tatsächlichen Umweltverhalten eines Menschen.

Chronologie der Entstehung von Umweltbewusstsein in der Bevölkerung

Der Beginn der Umweltbewegung und des Umweltbewusstseins wird in Europa und insbesondere in Deutschland im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Industrialisierung und Romantik datiert.[1] Der biozentrisch ausgerichtete Naturschutz und damit das Naturbewusstsein hat in Europa konservative und nationale Wurzeln u. a. mit Ernst Rudorff, dem Gründer des Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, Hugo Conwentz, dem ersten Leiter der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen und Lina Hähnle, die den Bund für Vogelschutz gründete, aus dem der heutige Naturschutzbund Deutschland hervorgegangen ist. Eine zweite Phase Umweltbewusstsein, das - im Unterschied zum Naturbewusstsein auch die abiotische Umwelt (Wasser, Luft, Boden) einschließt und den Einfluss des Menschen auf die Biosphäre in den Blick nimmt, beginnt in den 1960er Jahren. Einflussreich waren

- Willy Brandts Ausspruch: „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muß wieder blau werden!“, 1961

- das Buch Der stumme Frühling von Rachel Carson, Erstveröffentlichung 1962

- der erste Tag der Erde 1970

- der Bericht Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome (1972),

- die UN-Weltumweltkonferenz (Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen) in Stockholm 1972,

- die erste Ölkrise 1973,

- zahlreiche Umweltkatastrophen und durch immer sichtbarere Umweltverschmutzung,

- die 68er-Bewegung sowie

- staatliche Stellen und Parteien: zum Beispiel wurde 1973 auf Betreiben der FDP (siehe "Freiburger Thesen") eine 'Bundesstelle für Umweltangelegenheiten' geschaffen (ab 22. Juli 1974 Umweltbundesamt).

Die Ökologie, die als Wissenschaft ebenfalls im 19. Jahrhundert wurzelt, wurde seit etwa 1970 zunehmend Grundlage für politische Entscheidungen und prägt seitdem das Umweltwissen und Umweltbewusstsein (Geschichte der Ökologie).

Weiter verstärkt wurde das Umweltbewusstsein durch das erstmals 1983 so benannte Waldsterben, die Atom-Katastrophe von Tschernobyl von 1986 und weitere Ereignisse, wie den „Rhein-GAU“ im selben Jahr, bei dem ca. 30 Tonnen schädliche Chemikalien aus dem Basler Chemiekonzern Sandoz (heute Novartis) in den schon vorher stark verödeten Rhein flossen. Oft wird die erste Hälfte der 1980er Jahre als „Höhepunkt“ der Umweltbewegung und eines besonders starken Umweltbewusstseins angesehen. In diese Phase fällt auch die Gründung der Partei Die Grünen (heute: Bündnis 90/Die Grünen) 1980 sowie von bekannten Umweltschutzgruppen wie Greenpeace (deutsche Sektion ab 1980) oder Robin Wood (1982).

In den 1980er Jahren haben die christlichen Kirchen weltweit das Umweltbewusstsein im Konziliaren Prozess mit dem Motiv der Bewahrung der Schöpfung stimuliert.

Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen hat 1987 mit dem Brundtland-Bericht die Motive der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit in die weltweite Umweltpolitik eingebracht. Vom 3. bis 14. Juni 1992 fand die auch „Erdgipfel“ genannte Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro statt. Die Unterzeichnerstaaten betonten in der dort verabschiedeten Agenda 21, dass es ohne ein Umweltbewusstsein keine Lösung der global bedeutsamen Umweltproblematik geben könne.

Mit weltweiten Bewegungen, insbesondere Fridays for Future und Extinction Rebellion, kamen seit 2019 das Handlungsmotiv der Generationengerechtigkeit und das Konzept der Planetaren Grenzen mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Artenschutz ins Umweltbewusstsein mit Forderungen für das politische Handeln.

Die häufige Thematisierung des Umweltproblems bis heute – auch in den Medien – beeinflusste das immer größer werdende Bewusstsein der Menschen zusätzlich. Der Informationsstand der Menschen über Umwelt, Natur, Risiken etc. verbesserte sich (Umweltwissen) und auch die auf Umwelt bezogenen Wertehaltungen und Grundeinstellungen wurden sensibilisiert (Umwelteinstellung). Viele Menschen entwickelten daher eine zunehmende Handlungsbereitschaft und positive Verhaltensintentionen bezüglich des Umweltschutzes und bekundeten, ihr Umweltverhalten zu überdenken.

Umweltbewusstsein und Umweltverhalten

Obwohl beispielsweise in Deutschland Großteile aller Bevölkerungsschichten nachweislich ein Umweltbewusstsein entwickelt haben, lässt sich das Alltagsverhalten der Menschen – wie Studien belegen – oftmals nicht mit Informationsstand, Wertehaltungen und Verhaltensintentionen erklären. Es existiert also eine Kluft zwischen den Einstellungen einiger Menschen und ihrem tatsächlichen Verhalten.

Nur in sogenannten „low-cost-Situationen“, in Situationen also, in denen die Realisierung umweltschonender Verhaltensalternativen mit relativ geringen (zusätzlichen) Kosten verbunden ist, führt vorhandenes Umweltbewusstsein regelmäßig zu umweltgerechtem Verhalten. Der Begriff Kosten (als Gegenstück zum Begriff Nutzen) sei hierbei (im Sinne der ökonomischen Verhaltenstheorie, vgl. Homo oeconomicus) als jeglicher Aufwand, sei er physischer, zeitlicher, geldlicher oder anderer Art, verstanden. Dadurch lassen sich allerdings nicht alle Verhaltensweisen erklären. Einige weitere Gründe gegen die Wahl der umweltschonenderen Alternative wider das Umweltbewusstsein können das Passen zum individuellen Lebensstil, Bequemlichkeit, Routinisierung der konventionellen Alternative oder andere persönliche Interessen sein.

Vor diesem Hintergrund ist man in der Umweltpolitik strategisch vom individualpolitischen Ansatz abgerückt, welcher das Umweltbewusstsein fördern und die Menschen durch Überzeugung zu umweltfreundlicherem Verhalten veranlassen will, und präferiert stattdessen ökonomische Instrumente (z. B. Ökosteuern oder Emissionszertifikate), deren Vorteil darin besteht, dass sie umweltfreundliches Verhalten mit Hilfe ökonomischer Anreizstrukturen belohnen.

Umweltbewusstsein im Zeitverlauf

Seit 1996 führt das Umweltbundesamt (UBA) alle zwei Jahre Umfragen durch, um den Wandel des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung Deutschlands im Alter von über 14 Jahren zu quantifizieren. Ab 2014 wurden jeweils über 2000 Personen mit identischer Erhebungsmethode befragt.

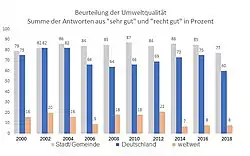

Der Bericht aus dem Jahr 2019 zeigt markante Veränderungen des Umweltbewusstseins im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2016.[2] Während 2016 „Krieg/ Terrorismus“ und „Migration/ Zuwanderung“ die wichtigsten Themen waren (von über 60 % der Befragten als „sehr wichtig“ bezeichnet), waren im Jahr 2018 der „Zustand des Bildungssystems“, die „soziale Gerechtigkeit“ und der „Umwelt- und Klimaschutz“ von über 60 % der Befragten als „sehr wichtig“ und damit als die drei wichtigsten Themen benannt. „Umwelt- und Klimaschutz“ war innerhalb dieser zwei Jahre von Rang 6 (mit 53 %) auf Rang 3 (64 %) vorgerückt. Während die Umweltqualität Deutschlands bei den 9 Umfragen in den Jahren 2000 bis 2016 von 64 bis 82 % der Befragten als „sehr gut“ oder „recht gut“ eingeschätzt wurde, sank dieser Anteil im Jahr 2018 auf 60 %. Noch stärker ist der Abfall bei der Bewertung der weltweiten Umweltqualität von vergleichsweise bereits niedrigen Werten 16 bis 21 % (Ausnahme: 9 % im Jahr 2006) auf 7 und 8 % ab dem Jahr 2014 Die Ursachen für den Bewusstseinswandel mögen vielfältig sein. In der Umweltbewusstseinsstudie 2018 des UBA erklärt die Präsidentin des UBA Maria Krautzberger: „Dass es der Umwelt in vielen Bereichen nicht gut geht, erkennen also immer mehr Menschen – inzwischen auch in ihrer unmittelbaren Lebenswelt. Der extrem trockene Sommer 2018 hat die Folgen des globalen Klimawandels auch in Deutschland erfahrbar gemacht.“

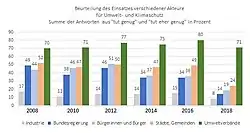

Der Industrie wird nur von einer sinkenden Minderheit (2008: 17 %, 2018: 8 %) attestiert, dass sie (eher) genug für den Umwelt- und Klimaschutz tut, während eine große Mehrheit von 70 bis 80 % der Befragten das Engagement der Umweltverbände positiv beurteilt. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung Deutschlands lag bis 2016 auf Werten über 33 % und fiel im Jahr 2018 auf 14 %. In der Umweltbewusstseinsstudie 2018 heißt es resümierend: „Über alle aufgelisteten Akteure hinweg – abgesehen von den Umweltverbänden – geben jeweils nur ein bis drei Prozent der Befragten eine klar positive Einschätzung des Engagements („tut genug“) ab. Auch ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger (und möglicherweise auch sich selbst) nehmen die Befragten von dieser überaus kritischen Betrachtung nicht aus.“ Diesem positiven Urteil über die Umweltverbände steht gegenüber, dass laut Umweltbewusstseinsstudie 2018 nur 8 % der Befragten die Umweltverbände zu den drei für das Gelingen der Energiewende wichtigsten Akteuren zählen, während die Bundes- und Länderregierungen von über 70 % der Befragten und Industrieunternehmen wie auch jede und jeder Einzelne mit über 40 % zu den drei Akteuren zählen, die für das Gelingen der Energiewende als entscheidend beurteilt werden. Im März 2021 hat das UBA in einer Studie über 25 Jahre Umweltbewusstseinsforschung den Wandel des Umweltbewusstseins in Deutschland im Zeitverlauf analysiert. Darin wird u. a. festgestellt, dass in den Jahren 2019 bis 2021 der Umwelt- und Klimaschutz für die Menschen in Deutschland wieder wichtiger geworden ist. Als wesentliche Faktoren für diesen Zuwachs werden das starke Engagement der Fridays-for-Future-Bewegung und die Dürre-Sommer seit 2018 benannt. Im Jahr 2019 erreichte das Umweltbewusstsein eine hohe Wertigkeit wie zuletzt in den 1980er-Jahren - damals gefördert durch die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, das Waldsterben und das Abkommen zum Schutz der Ozonschicht.[3]

Durch die COVID-19-Pandemie hat das Umweltbewusstsein im Jahr 2020 seinen Spitzenplatz von 2019 verloren, während als wichtigste Themen das Bildungswesen, das Gesundheitssystem und soziale Gerechtigkeit genannt wurden. Laut Umweltbewusstseinsstudie 2020 des UBA haben sich im Zeitverlauf der Jahre 2018, 2019 und 2020 die emotionalen und rationalen Bewertungen (Umweltaffekt bzw. Umweltkognition) kaum verändert, während eine gewachsene Zahl der 2.115 befragten Personen angab, sich umweltfreundlicher zu verhalten, insbesondere Geld für Umwelt- oder Naturschutzgruppen zu spenden (2018: 20 %, 2020: 25 %), Ökostrom zu beziehen (2018: 38 %, 2020: 53 %) oder zu den Hauptmahlzeiten nie (2018: 5 %, 2020: 7 %) oder nur selten (2018: 19 %, 2020: 24 %) Fleisch zu essen.[4][5]

Umweltbewusstsein in verschiedenen Bevölkerungsgruppen

Die Gesellschaft ist heterogen auch hinsichtlich der Wertvorstellungen. In der Umweltbewusstseinsstudie 2018[2] werden 8 verschiedene soziale Milieus hinsichtlich der sozialen Lage der Menschen (Bildung, Einkommen, beruflicher Status) untersucht und mit ihrer Wertorientierung zu Umwelt- und Klimaschutz korreliert. Dabei wird u. a. festgestellt, dass die etablierten Milieus und die jungen Pragmatischen den Einsatz der Städte und Gemeinden, der Bundesregierung und der Industrie signifikant positiver einschätzen als der Durchschnitt der Befragten. Dagegen beurteilen Kritisch-Kreative und junge Idealistische alle Akteure mit Ausnahme der Umweltverbände signifikant kritischer als der Durchschnitt. Menschen, die dem prekären Milieu zugerechnet werden, bewerten das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger bezüglich des Umwelt- und Klimaschutzes überdurchschnittlich positiv. Die Umweltqualität beurteilen Menschen des kritisch-kreativen Milieus und die jungen Idealistischen schlechter. Fast keiner (nur 1 %) dieser beiden Milieus bewertet die globale Umweltqualität als sehr oder recht gut, während Menschen des etablierten Milieus und die jungen Pragmatischen mehrheitlich der Meinung sind, dass diese zumindest recht gut sei.

Basierend auf Daten aus der Befragung „Umweltbewusstsein in Deutschland 2018“ von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt wurde eine Typologie von elf unterschiedlichen Mustern sozial-ökologischer Einstellungen in der deutschen Bevölkerung entwickelt. Darauf aufbauend wurden Konfliktpotenziale zwischen diesen sozialen Gruppen bei der Transformation hin zu einer post-fossilen Wirtschaft und Gesellschaft analysiert.[6]

Spannungsfelder geprägt vom jeweiligen Umweltwissen, Umweltbewusstsein und Umweltverhalten entstehen nicht nur zwischen den soziologisch unterscheidbaren Bevölkerungsgruppen. Sie entstehen auch zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen beispielsweise bei der konkreten Umsetzung der Energiewende: Unternehmen, Politik, Verwaltung sowie protestierende oder nicht aktive, aber ebenfalls betroffene Bevölkerung oder vor Ort im Sinne der Energiewende z. B. in Bürgerenergiegenossenschaften engagierte Menschen.[7]

Internationale Perspektive

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Studien zu Globalen Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien veröffentlicht. Diese lösten einzelne, auch globale Initiativen aus und prägten das Umweltbewusstsein weltweit in besonders ökologisch-sozial orientierten Bevölkerungsgruppen und führten auch zu globalen politischen Initiativen. So werden seit 1979 regelmäßig UN-Klimakonferenzen durchgeführt. Anfang des 21. Jahrhunderts rückten die Planetaren Grenzen, insbesondere das Artensterben zunehmend ins öffentliche Bewusstsein. Durch die Zunahme der Häufigkeit extremer Ereignisse, wie anhaltende Hitze-, Trocken- und Hochwasserperioden sowie Pandemien (insbesondere die COVID-19-Pandemie) mit negativen Auswirkungen auf das persönliche Wohlergehen (Gesundheit, Ernährung, Wohlstand), die individuell in nahezu allen Ländern erlebt wurden, entwickelten und entwickeln sich globale Protestbewegungen, wie Fridays for Future und Extinction Rebellion. Diese erlangten weltweit größere mediale Aufmerksamkeit. Es ist zu erwarten, dass diese weltweiten Bewegungen Einfluss auf das Umweltbewusstsein weiter Bevölkerungsschichten haben. Hierzu gibt es erste Studien. Umfassende Studien zur internationalen Entwicklung des Umweltbewusstseins sind noch nicht bekannt. Es gibt aber auf spezielle Fragen fokussierte Studien mit internationaler Perspektive.

Im Auftrag des Weltwirtschaftsforums wurden im Herbst 2019 fast 20.000 Menschen aus 28 Ländern befragt, ob bzw. welche Verhaltensweisen sie im Interesse des Klimaschutzes geändert haben.[8] Zwei Drittel der befragten Personen gaben an, dass sie aus Sorge um den Klimawandel ihr Verhalten geändert haben, während 23 % angaben, dass sie ihr Verhalten wegen des Klimas gar nicht geändert haben. Am häufigsten wurden Verhaltensänderungen in Bezug auf den häuslichen Wasser- und Energieverbrauch, Recycling und die Wahl der Lebensmittel genannt. Am geringsten wurden Verhaltensänderungen in Bezug auf die Art der Mobilität bei Geschäftsreisen und den motorisierten Verkehr genannt. Am höchsten ist der Anteil der Personen mit erklärten Verhaltensänderungen in Indien (88 %), Mexiko (86 %), Chile (86 %), China (85 %), Malaysia (85 %) und Peru (84 %). Am niedrigsten ist der Anteil der Befragten mit angegebenen Verhaltensänderungen für das Klima in Japan (31 %), Russland (52 %), Saudi-Arabien (55 %) und den USA (56 %). In Deutschland gaben 60 % der Befragten an, ihr Verhalten wegen des Klimawandels geändert zu haben, hier am häufigsten in Bezug auf den Lebensmittelkauf und am zweit- und dritthäufigsten bezüglich des Energieverbrauchs bzw. Recyclings.

Im April 2020, also während der COVID-19-Pandemie, wurden über 28.000 Menschen aus 14 Ländern gefragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen: „Langfristig gesehen ist der Klimawandel eine ebenso ernste Krise wie die COVID-19-Pandemie“. Weltweit haben 71 % der Befragten dieser Aussage zugestimmt. Interessant ist, dass vor allem in stark vom Coronavirus SARS-CoV-2 betroffenen Ländern dieser Aussage zugestimmt wurde:[9] China (87 %), Frankreich (76 %), Spanien (73 %), Italien (72 %), Brasilien (71 %), Deutschland (69 %) und in weiteren Ländern (Australien, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko, Russland, USA).

Umweltbewusstsein bei Führungskräften in der Wirtschaft

Das internationale Wirtschaftsprüfungs- und -beratungsunternehmen Deloitte hat in seinem CxO Sustainability Report 2022 das Nachhaltigkeitsbewusstsein von mehr als 2000 Führungskräften (CxOs) in 21 Ländern untersucht, darunter 105 Teilnehmer aus Deutschland.[10] Es wurde festgestellt, dass das Umweltbewusstsein unter den Führungskräften weltweit gewachsen ist, während die Umsetzung besonders in Deutschland stockt. Allgemein wird eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit konstatiert. Fast alle Befragten (97 %) gaben an, dass ihre Unternehmen bereits negativ vom Klimawandel betroffen sind (z. B. Unterbrechung von globalen Lieferketten). Fast zwei Drittel äußerten sich sehr besorgt über den Klimawandel. Im September und Oktober 2021 gaben fast 79 % der Befragten an, dass sie die Welt an einem Wendepunkt sehen - eine Zahl, die acht Monate zuvor noch bei 59 % lag. Im gleichen Zeitraum ist auch die optimistische Überzeugung gewachsen (von 63 % auf 88 %), dass durch sofortiges Handeln die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels begrenzt werden können. Unter den vorrangigen unternehmerischen Handlungsfeldern werden vor allem die Kreislaufwirtschaft (67 %) und die Energieeffizienz (66 %) gesehen.

Die Deloitte Deutschland GmbH hat eine spezielle Auswertung für Deutschland im internationalen Vergleich vorgenommen.[11] Während global 89 % der Befragten von der Klimakrise (global climate emergency) überzeugt sind, sind es in Deutschland nur 78 %. Entsprechend gaben global 81 % an, persönlich vom Klimawandel negativ betroffen zu sein (z. B. von extremer Hitze 49 %), während in Deutschland nur 72 % (41 % durch extreme Hitze). Mit diesen Unterschieden wird interpretiert, warum besonders in Deutschland Klimaschutzmaßnahmen weniger umgesetzt werden als international. Als weiterer möglicher Grund für mangelnde Umsetzung wird angegeben, dass in Deutschland die Vergütung der Führungskräfte an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen weniger gebunden ist als international. Aber auch international wird von 30 % der Befragten als Grund für mangelnde Umsetzung angegeben, dass die Auswirkung unternehmerischen Handelns auf die Umwelt schwierig messbar ist - eine Aussage, die von 40 % der deutschen Teilnehmer geteilt wird. In der Begründung für unzureichendes Handeln werden auch die Kosten genannt; global bestätigten dies 27 %, von den deutschen Teilnehmern 30 %.

Literatur

- Andreas Diekmann, Peter Preisendörfer: Umweltsoziologie. Eine Einführung. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2001, ISBN 3-499-55595-6.

- Annett Entzian: Denn sie tun nicht, was sie wissen : eine Studie zu ökologischem Bewusstsein und Handeln. Oekom, München 2015, ISBN 978-3-86581-485-2 (Dissertation Universität Flensburg 2015, 221 Seiten).

- Oliver Geden: Strategischer Konsum statt nachhaltiger Politik? Ohnmacht und Selbstüberschätzung des "klimabewussten" Verbrauchers (PDF; 52 kB), in: Transit - Europäische Revue, Heft 36 (Winter 2008/2009), Klimapolitik und Solidarität

- Angelika Poferl: Die Kosmopolitik des Alltags. Zur ökologischen Frage als Handlungsproblem. Edition Sigma, Berlin 2004, ISBN 3-89404-517-5 (Dissertation Universität Augsburg 2003, 253 Seiten).

- Angelika Poferl, Karin Schilling, Karl-Werner Brand: Umweltbewusstsein und Alltagshandeln. Eine empirische Untersuchung sozial-kultureller Orientierungen. Opladen 1997, ISBN 3-8100-1904-6

- Udo Kuckartz, Anke Rheingans-Heinze: Trends im Umweltbewusstsein. Umweltgerechtigkeit, Lebensqualität und persönliches Engagement. Wiesbaden 2006, ISBN 3-531-14892-3

- Udo Kuckartz: Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. Berlin / Heidelberg 1998, ISBN 3-540-63658-7.

- Gerhard de Haan, Udo Kuckartz: Umweltbewusstsein. Denken und Handeln in Umweltkrisen. Opladen 1996, ISBN 3-531-12808-6.

- Umweltbundesamt (Hrsg.): Umweltbewusstsein in Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage (PDF; 3,8 MB), Berlin 2000 ff.

Einzelnachweise

- Nils Franke: Naturschutz - Landschaft - Heimat : Romantik als eine Grundlage des Naturschutzes in Deutschland. Springer VS, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-14834-8.

- Heike Williams, Rainer Benthin, Angelika Gellrich: Umweltbewusstsein in Deutschland 2018. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Hrsg.: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Umweltbundesamt. Berlin Mai 2019 (bmu.de [PDF; 2,3 MB; abgerufen am 26. April 2020]).

- Angelika Gellrich: 25 Jahre Umweltbewusstseinsforschung im Umweltressort. Langfristige Entwicklungen und aktuelle Ergebnisse. Hrsg.: Umweltbundesamt. 3. März 2021 (umweltbundesamt.de).

- Angelika Gellrich: Umweltbewusstsein in Deutschland 2020. (PDF; 4,1 MB) Umweltbundesamt, 26. April 2021, abgerufen am 11. Februar 2022.

- Janina Belz, Robert Follmer, Jana Hölscher, Immanuel Stieß, Georg Sunderer, Barbara Birzle-Harder: Umweltbewusstsein in Deutschland 2020. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. (PDF; 4,2 MB) Umweltbundesamt, Januar 2022, abgerufen am 11. Februar 2022.

- Dennis Eversberg: Bioökonomie als Einsatz polarisierter sozialer Konflikte? Zur Verteilung sozial-ökologischer Mentalitäten in der deutschen Bevölkerung 2018 und möglichen Unterstützungs- und Widerstandspotentialen gegenüber bio-basierten Transformationen. Working Paper Nr. 1. In: Mentalitäten im Fluss (flumen). Oktober 2020, ISSN 2702-1750 (http://www.flumen.uni-jena.de/wp-content/uploads/2020/11/Flumen_ Working_Paper_Nr.1_Eversberg_Bio%C3%B6konomie-als-Einsatz-polarisierter-sozialer-Konflikte-1.pdf [PDF; 1,6 MB; abgerufen am 10. Dezember 2021]).

- Christoph Hoeft, Sören Messinger-Zimmer, Julia Zilles: Bürgerproteste in Zeiten der Energiewende. Ein Fazit in neun Thesen. In: Christoph Hoeft, Sören Messinger-Zimmer, Julia Zilles (Hrsg.): Bürgerproteste in Zeiten der Energiewende. transcript, 2017, ISBN 978-3-8376-3815-8, S. 235–254.

- Ipsos: Climate Change and Consumer Behaviour. (pfd; 607 kB) Global changes in consumer behaviour in responsse to climate change. 23. Januar 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.

- Robert Grimm: Klimawandel bereitet Deutschen ebenso große Sorgen wie das Coronavirus. (pdf; 260 kB) Ipsos, 23. April 2020, abgerufen am 4. Mai 2020.

- Delitte: Deloitte 2022 CxO Sustainability Report. (PDF; 11,2 MB) The disconnect between ambition and impact. Januar 2022, abgerufen am 23. Januar 2022.

- Delitte Deutschland GmbH: Deloitte 2022 CxO Sustainability Report. (PDF; 3,4 MB) The disconnect between ambition and impact - Germany. Januar 2022, abgerufen am 23. Januar 2022.

Siehe auch

Weblinks

- Untersuchungen des Umweltbundesamtes zum Umweltbewusstsein der Deutschen unter www.umweltbewusstsein.de

- Bewusstsein und Verhalten: Umweltbewusstsein 2005 - Zur Empirie der ´Nachhaltigkeit´. Ergebnisse einer aktuellen Studie (PDF)

- Studie Umweltbewusstsein 2012 (sowie Links zu den Studien 2000–2010)