Braunkehlchen

Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ist ein Singvogel aus der Gattung der Wiesenschmätzer (Saxicola) und der Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae). In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands von 2015 wird die Art in der Kategorie 2 als stark gefährdet geführt.[1]

| Braunkehlchen | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

.jpg.webp)

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) Männchen | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Saxicola rubetra | ||||||||||||

| (Linnaeus, 1758) |

Beschreibung

.jpg.webp)

Das Braunkehlchen ist etwa 13 bis 14 Zentimeter groß und wiegt etwa 15 bis 20 Gramm. Die Oberseite ist braun, schwarz gemustert und der Bauch ist weißlich gefärbt. Kehle und Brust sind orangegelb gefärbt. Ein Braunkehlchen kann bis acht Jahre alt werden. Das Männchen hat einen weißen Überaugstreif und einen weißen Kinnstreif. Der Bereich zwischen den beiden Streifen ist schwarz. Sein Ruf klingt wie „jü teck“ und dient dazu, Weibchen anzulocken und sein Revier zu markieren. Zum Singen und bei der Beutejagd sitzt das Braunkehlchen gern auf hohen Pfosten und Halmen.

Verbreitung und Lebensraum

Von April bis September ist der Langstreckenzieher in fast ganz Europa verbreitet. Sein Winterquartier hat dieser Brutvogel südlich der Sahara in Afrika.

Als Lebensraum bevorzugt das Braunkehlchen offene, frische bis feuchte Flächen mit nicht zu hoher Gehölz- und Heckendichte. Für die Nestanlage benötigt es eine Deckung bietende Kraut- und/oder Zwergstrauchschicht. Für die Nahrungssuche benötigt es Stellen mit niedriger und lückiger Vegetation, die außerdem Ansatzwarten wie beispielsweise sperrige Kräuterstengel, Schilfhalme, Hochstauden, Zäune, Pfähle oder einzelne Gehölze aufweisen.[2]

Ernährung

Das Braunkehlchen ernährt sich hauptsächlich von Insekten, Würmern, Schnecken, Spinnen und Beeren.

Fortpflanzung

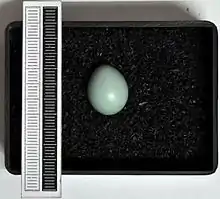

Die Geschlechtsreife tritt nach einem Jahr ein. Die Brutzeit ist Mai bis August. Das Nest wird im hohen Gras in einer Bodenmulde versteckt. Das Weibchen legt vier bis sieben blaugrüne Eier. Die Eier werden 12 bis 15 Tage lang vom Weibchen gebrütet. Die Jungvögel verlassen das Nest nach 12 bis 13 Tagen, flügge werden sie 3 bis 4 Tage später.

Bestand und Gefährdung

Der Bestand in Deutschland wurde für die Zeit von 1995 bis 1999 mit 37.000 bis 90.000 Brutpaaren angegeben,[3] für die Zeit von 2008 bis 2012 allerdings nur noch mit 29.000 bis 52.000 Brutpaaren (Rückgang im Mittel um 36 %).[4]

Noch stärker und schneller ist mit 46 % der Rückgang in Österreich: Die Bestände sanken von 3.500 bis 7.000 Brutpaaren (1998 bis 2002)[3] auf 2.200 bis 3.500 Brutpaare (2008 bis 2012).[5]

Durch intensive Grünlandnutzung werden die Bodenbrüter ihrer Nahrungsquellen und ihres Lebensraumes beraubt und von den bewirtschafteten Wiesenflächen vertrieben. Freilaufende Hunde stören das Brutgeschäft der Vögel, weiterhin sind die Jungtiere eine leichte Beute für Hauskatzen.

Sonstiges

- Das Braunkehlchen war Vogel des Jahres 1987.

- Der Asteroid des inneren Hauptgürtels (8592) Rubetra ist nach dem Braunkehlchen benannt (wissenschaftlicher Name Saxicola rubetra). Zum Zeitpunkt der Benennung des Asteroiden am 2. Februar 1999 befand sich das Braunkehlchen auf der niederländischen Roten Liste gefährdeter Arten.[6]

Literatur

- Anita Bastian, Hans-Valentin Bastian: Das Braunkehlchen. Opfer der ausgeräumten Kulturlandschaft. Aula, Wiesbaden 1996, ISBN 3-89104-554-9.

Weblinks

- Braunkehlchen bei www.naturfotografie-digital.de

- Saxicola rubetra in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2008. Eingestellt von: BirdLife International, 2008. Abgerufen am 18. Dezember 2008.

- Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Saxicola rubetra in der Internet Bird Collection

- Schweizerische Vogelwarte Sempach: Braunkehlchen

- Bestandsrückgang des Braunkehlchens Saxicola rubetra in der Schweiz, mögliche Ursachen und Evaluation von Fördermaßnahmen

- Alters- und Geschlechtsmerkmale (PDF; 4,5 MB) von Javier Blasco-Zumeta und Gerd-Michael Heinze (englisch)

- Federn des Braunkehlchens

Einzelnachweise

- Christoph Grüneberg, Hans-Günther Bauer, Heiko Haupt, Ommo Hüppop, Torsten Ryslavy, Peter Südbeck: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5 Fassung. In: Deutscher Rat für Vogelschutz (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz. Band 52, 30. November 2015.

- Martin Flade: Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-930167-00-X, S. 544.

- http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp6678.pdf

- Bundesamt für Naturschutz, Bericht nach Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie an die EU-Kommission.

- Umweltbundesamt, Bericht nach Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie an die EU-Kommission.

- Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. Springer, Heidelberg 2012, 6. Auflage, Seite 654 (englisch)