Musik

Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen, deren Sinn und Zweck das Hervorrufen einer ästhetischen Empfindung ist.[1][2] Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material, wie Töne, Klänge und Geräusche, innerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs geordnet. Aus dem Vorrat eines Tonsystems werden Skalen gebildet. Deren Töne können in unterschiedlicher Lautstärke bzw. Intensität (Dynamik), Klangfarbe, Tonhöhe und Tondauer erscheinen. Melodien entstehen aus der Abfolge von Tönen sowie gegebenenfalls Pausen in einem zeitlich festgelegten Rahmen (Rhythmus, Metrum und Tempo, ggf. eingebettet in Takte). Aus dem Zusammenklang (der Harmonie) mehrerer Töne (Akkorde) von jeweils anderer Tonhöhe erwächst Mehrstimmigkeit, aus den Beziehungen der Töne untereinander entsteht Harmonik. Die begriffliche Erfassung, systematische Darstellung der Zusammenhänge und deren Deutung leistet die Musiktheorie, mit dem Lehren und Lernen von Musik befasst sich die Musikpädagogik, mit Fragen nach der musikalischen Gestaltung hauptsächlich die Musikästhetik. Musik ist ein Kulturgut und Gegenstand der Musikwissenschaft. Sie wird vielfach als „universelle Sprache“ verstanden.[3]

Historische Entwicklung

Vor- und Frühgeschichte

Die frühesten bekannten Instrumente, die eigens zum Musizieren hergestellt worden sind, sind die Knochenflöten von Geißenklösterle auf der Schwäbischen Alb, die im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren ausgestellt sind. Sie sind rund 35.000 Jahre alt. Die meisten Anthropologen und Evolutionspsychologen sind sich jedoch darüber einig, dass die Musik schon lange vorher zum Alltag des Menschen und seiner Vorfahren gehörte. Warum der Mensch im Verlauf seiner Evolution musikalische Fähigkeiten erlangt hat, ist unklar.

Frühe schriftlose Kulturen

Der Vogelgesang weist Merkmale auf, die vom Menschen mimetisch nachgeahmt werden, Ton- und Tongruppenwiederholungen, Tonreihen, Motive und Haupttöne als Ansätze einer Skalenbildung. So finden sich auch bei schriftlosen Kulturen Melodietypen, die aus stetigen Wiederholungen desselben Motivs bestehen, aus wenigen Tönen innerhalb eines Terz- bis Quartraums. Dieses Konstruktionsmerkmal erhält sich noch im gregorianischen Choral, in den Sequenzen des hohen Mittelalters und in zahlreichen europäischen Volksliedern mit Strophenbau, z. B. im Schnadahüpfl.[4]

Die Rhythmik ist selten an Taktschemata gebunden bzw. wechselt ihre Einteilungen und Betonungen häufig, indem sie sich der melodischen Phrasierung anpasst. Sie ist jedoch nicht gestaltlos, sondern polyrhythmisch wie die traditionelle afrikanische Musik, die vor allem bei Gesang mit begleitenden Idiophonen rhythmische Pattern übereinanderschichtet. Auch der später für den Jazz charakteristische Offbeat ist zu finden, d. h. die Betonung der schwachen Taktteile.[4]

Hochkulturen

Während eines Jahrtausende andauernden Zeitraums praktizierten die animistischen und schamanistischen schriftlosen Kulturen Riten zur Beschwörung von Geistwesen. Teil ihrer kultischen Zeremonien waren – und sind bis in die Gegenwart – Trommeln, Gesang und Tanz.

Die altorientalischen Schriftkulturen in Mesopotamien begannen im 4. Jahrtausend v. Chr. mit den Sumerern. Sie erfanden das erste mehrsaitige Chordophon, die Leier, die in den folgenden Jahrhunderten zur Harfe mit vier bis zehn Saiten und Resonanzkörper wurde.[5]

Im alten Ägypten ab etwa 2700 v. Chr. erweiterte sich das Instrumentarium um die Bogenharfe. In dieser Zeit entstanden auch eine weltliche Musik und die reine Instrumentalmusik.

Über die Anfänge der indischen Musik im dritten vorchristlichen Jahrtausend gibt es nur Vermutungen. Sie hat möglicherweise Anregungen der mesopotamischen und ägyptischen Kultur aufgenommen. Durch die Einwanderung der Arier gegen 1500 v. Chr. gelangten westliche Einflüsse nach Indien.

China verfügte bereits im Altertum über eine voll entwickelte Musik. Die wichtigsten Anregungen kamen vor allem aus Mesopotamien. Eigene Erfindungen waren ein Skalensystem, pentatonische Gebrauchstonleitern und eine feste Tonhöhenstimmung. Die Kompositionen waren einstimmig und homophon.

Antike

Die Musik war seit ihrer Entstehung für lange Zeit in Ritus, Kult, möglicherweise aber auch im normalen Alltag der frühen Hochkulturen eingebunden, wo sie erst spät zu einer autonomen Kunst wurde. Wie viele Kulturen bis in die Gegenwart keinen eigenen Begriff für Musik kennen, die sie als Einheit aus Tanz, Kult und Sprache auffassen, so bezeichnet das aus der griechischen Antike übernommene μουσική bis ins 4. Jahrhundert vor Christus eine Einheit von Poesie, Tanz und Tonkunst, aus denen sich letztere durch eine Begriffseinengung löste. Dennoch hat sie ihre enge Beziehung zu Dichtung und Tanz behalten, die im Laufe der Musikgeschichte jeweils als bestimmendes Moment hervortraten.

Mittelalter und Neuzeit

War im Mittelalter die Musik stark von Zahlenordnungen geprägt, unter deren Einfluss sie als Ars musica zusammen mit Arithmetik, Geometrie und Astronomie das logisch-argumentative Quadrivium innerhalb der Artes liberales bildete, so wurde in der Renaissance erstmals die kreative Leistung des Komponisten der durch Übung erworbenen handwerklichen Meisterschaft vorgezogen. Zu dieser Zeit kamen in der Kunstmusik die Instrumentalwerke auf, die ohne Sprache oder Gesang Sinn zu vermitteln suchten. Die vorherrschende Idee des 16. bis 18. Jahrhunderts war die bereits in der aristotelischen Poetik beschriebene Mimesis, die Nachahmung der äußeren Natur bis zur Tonmalerei und der inneren Natur des Menschen in der Affektdarstellung.

Mit dem beginnenden Rationalismus im 17. Jahrhundert setzte sich der schöpferische Aspekt durch. In der Romantik standen das persönlich-subjektive Erleben und Empfinden und dessen metaphysische Bedeutung im Vordergrund der Betrachtung. Als Erweiterungen des musikalischen Ausdrucks und Positionen im Hinblick auf die Fähigkeit von Musik, außermusikalische Inhalte zu kommunizieren, entstanden Bezeichnungen wie absolute Musik, Programmmusik und sinfonische Dichtung, um die eine unversöhnliche Diskussion zwischen den verfeindeten Parteien entbrannte. Zugleich wurde die Unterhaltungsmusik immer unabhängiger und wuchs seit dem Ende des 19. Jahrhunderts unter den Einflüssen unter anderem der afroamerikanischen Volksmusik zu einem eigenen Zweig, der schließlich Jazz, Pop- und Rockmusik mit einer Vielfalt jeweils stark differenzierter Einzelgenres hervorbrachte. Da an der Wende zum 20. Jahrhundert einerseits die Musikgeschichtsforschung auf größeres Interesse stieß und andererseits die Schallaufzeichnung die technische Reproduktion von Musik erlaubte, gewann diese in allen ihren bekannten historischen, sozialen und ethnischen Formen eine bis heute anhaltende Präsenz und Verfügbarkeit, die sich durch Massenmedien, zuletzt durch die digitale Revolution noch steigerte. Dies und der um 1910 einsetzende Stilpluralismus der Moderne, während der die Neue Musik auf veränderte soziale Funktionen reagierte oder sie selbst erst schuf, begründen ein Verschwimmen der bis dahin traditionellen Grenzen von Gattungen, Stilen und der Sparten U- und E-Musik, zum Beispiel in neu entstehenden Formen wie Third Stream, Digital Hardcore, Crossover und Weltmusik. Das musikalische Denken der Postmoderne tendiert wiederum zu einem ästhetischen Universalismus, der Außermusikalisches einbezieht – multimedial oder im Sinne eines Gesamtkunstwerks – oder zu neuen Denkmodellen, wie sie in Kulturen und Philosophien außerhalb des Abendlandes gewachsen sind.[6]

Begriff und Begriffsgeschichte

Das Wort „Musik“ leitet sich wie lateinisch musica ab von griechisch μουσική τέχνη (mousikḗ téchnē: „Kunst der Musen, musische Kunst, Musenkunst“, besonders „Tonkunst, Musik“).[7][8] Der Begriff Musik erlebte in den vergangenen Jahrtausenden mehrere Bedeutungswandlungen. Aus der Künsteeinheit μουσική löste sich im 4. Jahrhundert v. Chr. die musica heraus, deren Auffassung zunächst die einer theoriefähigen, mathematisch bestimmten Wissenschaft war. Unabhängig von der übrigen Entwicklung hin zur schönen Kunst blieb diese bis ins 17., in protestantischen Kreisen auch noch bis ins 18. Jahrhundert bestehen.[9] So ist der Begriff musica bis zum entscheidenden Bedeutungswandel, der den heutigen Musikbegriff einführte, nicht allein als „Musiktheorie“ zu verstehen, er ergibt sich in seiner Definitionsvielfalt erst aus der Auffassung einzelner Epochen, ihrer Klassifikationen und Differenzierungen.

Wortherkunft und Wortgeschichte

Das altgriechische Adjektiv mousikós (-ḗ, -ón) (μουσικός (-ή, -όν), von moûsa μοῦσα ‚Muse‘)[10] erschien in der weiblichen Form zuerst 476 vor Christus in Pindars erster Olympischer Ode. Das Adjektiv mousikós (μουσικός) floss als musicus (-a, -um) ‚die Musik betreffend, musikalisch; auch: die Dichtkunst betreffend, dichterisch‘, musicus (-i, m.) ‚Musiker, Tonkünstler; auch: Dichter‘, musica (-ae, f.) und musice (-es, f.) ‚Musenkunst, Musik (im Sinne der Alten, mit Inbegriff der Dichtkunst)‘ und musicalis (-e) ‚musikalisch‘ in die lateinische Sprache ein.[11]

Das griechische μουσική und das lateinische musica gingen schließlich als Fachwort in die theoretische Literatur ein. Von dort aus übernahmen den Begriff in unterschiedlichen Schreibweisen und Betonungen fast alle europäischen Sprachen und das Arabische. Nur in wenigen Sprachen existieren eigene Prägungen, zum Beispiel hudba im Tschechischen und Slowakischen, glazba im Kroatischen,[12] sowie chinesisch yīnyuè (音乐), koreanisch ŭmak/eumak (음악), japanisch Ongaku (音楽),[13] angelsächsisch swēgcræft,[14] isländisch tónlist[15] niederländisch toonkunst (neben muziek),[16] dänisch tonekunst (neben musik),[17][18] norwegisch tonekunst (neben musikk)[19], schwedisch tonkonst (neben musik).[20] In der deutschen Sprache erschien zunächst nur das Grundwort, althochdeutsch mûseke und mittelhochdeutsch mûsik. Ab dem 15. Jahrhundert wurden Ableitungen wie Musikant oder musizieren gebildet. Erst im 17. und 18. Jahrhundert änderte sich die Betonung unter dem Einfluss von frz. musique auf die zweite Silbe, so wie es noch heute in der deutschen Standardsprache gültig ist.[21]

Definitionsgeschichte

Der Musikästhetiker Eduard Hanslick definierte Musik als „Sprache, die wir sprechen und verstehen, jedoch zu übersetzen nicht imstande sind“. Die Frage, was Musik sei oder nicht sei, ist so alt wie das Nachdenken über Musik selbst. Trotz der zahlreichen historischen Versuche, zu einem allgemeinen und grundsätzlichen Musikbegriff zu gelangen, gab und gibt es keine allein gültige Definition. Die bisherigen Begriffsbestimmungen stellten jeweils einen Bestandteil des Phänomens Musik in den Mittelpunkt. Die Definitionsgeschichte ist von vielen Widersprüchen geprägt: Musik als rationale, zahlenbezogene Wissenschaft, Musik als gefühlsbetonte Kunst, Musik im apollinischen oder dionysischen Verständnis, Musik als reine Theorie oder reine Praxis – oder als Einheit beider Bestandteile.

Antike

Die Musikliteratur der Antike brachte zahlreiche Definitionsversuche hervor, die sich jedoch dadurch auszeichnen, dass sie das musikalische Material, die Tonleiter, und ihre mathematischen Grundlagen in den Mittelpunkt rückten und sie als die Natur des Tongefüges verstanden.

Mittelalter

Cassiodor, der zur Entwicklung der Sieben freien Künste den Beitrag einer Verbindung von antiker Wissenschaft und christlichem Glauben leistete, definierte Musik als „(…) disciplina, quae de numeris loquitur“ („Musik ist Wissen, das durch Zahlen ausgedrückt wird“). Diesem logisch-rationalen Verständnis folgten Alkuin und Rabanus Maurus. Isidor von Sevilla sprach von „Musica est peritia modulationis sono cantique consistens“ („Musik besteht aus der Erfahrung des klingenden Rhythmus und des Gesangs“). Dieses eher klang- und sinnenorientierte Urteil rezipierten Dominicus Gundisalvi, Robert Kilwardby, Bartholomaeus Anglicus, Walter Odington und Johannes Tinctoris.[22]

Augustins Begriffsbestimmung erfuhr im Mittelalter zunächst durch den Odo von Cluny zugeschriebenen Traktat Dialogus de musica eine starke Veränderung. Dieser erweiterte die Anschauung um eine theologische Komponente, indem er „concordia vocis et mentis“, die „Einheit zwischen Stimme und Geist“ als zentralen Punkt des Musizierens anführte. Der Gedanke wurde von Philippe de Vitry aufgenommen. Eine anonyme Abhandlung des Mittelalters führt aus „Musica est scientia veraciter canendi“ („Musik ist die Wissenschaft vom wahrhaftigen Singen“), wichtiger als theoretisches Wissen und praktische Fertigkeit sei die Aufrichtigkeit des Sängers. Dies fand sich bei Johannes de Muris und Adam von Fulda wieder.[23]

Frühe Neuzeit

Während des 15. und 16. Jahrhunderts galten weiterhin die Definitionen Augustins und Boëthius’. Parallel dazu kam eine auf die Musikpraxis bezogene Auslegung auf, die als „Musica est ars recte canendi“ („Musik ist die Kunst, richtig zu singen“) populär wurde – wobei in den zahlreichen Abhandlungen auch debite („gebührlich“), perite („kundig“), certe („sicher“) oder rite („nach Brauch oder Sitte“) auftraten. Sie erscheint u. a. bei Johann Spangenberg, Heinrich Faber, Martin Agricola, Lucas Lossius, Adam Gumpelzhaimer und Bartholomäus Gesius, deren musiktheoretische Leitfäden bis ins 17. Jahrhundert für den Unterricht an Lateinschulen benutzt wurden, wobei hier das Singen im Vordergrund stand. Als deutschen Leitsatz Musik ist die rechte Singekunst zitierte ihn Daniel Friderici in seiner Musica Figuralis (1619).[23]

18. und 19. Jahrhundert

Der Rationalismus des 18. Jahrhunderts zeigt sich in der Begriffsbildung Gottfried Wilhelm Leibniz’: „Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi“ („Musik ist eine verborgene Rechenkunst des seines Zählens unbewussten Geistes“).

Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, zu Beginn der Wiener Klassik und am Vorabend der Französischen Revolution ersetzte den rationalistischen Musikbegriff sein diametrales Gegenteil: eine subjektivistische, rein gefühlsbetonte Definition setzte sich durch. Hatten die Begriffsbestimmung zuvor Musiker wie Komponisten und Theoretiker geleistet, so lieferten die wesentlichen Definitionen aus der Künstlerperspektive während des Ineinanderfließens der Ästhetiken hin zur romantischen Einheit der Künste nun Dichter wie beispielsweise Wilhelm Heinse, Novalis, Wilhelm Heinrich Wackenroder und Jean Paul. Das persönliche Erleben und Empfinden stand im Vordergrund.[23]

So formulierte Johann Georg Sulzer: „Musik ist eine Folge von Tönen, die aus leidenschaftlicher Empfindung entstehen und sie folglich schildern.“ Als modellhaft für das gesamte Jahrhundert gilt Heinrich Christoph Kochs Wort „Musik ist die Kunst, durch Töne Empfindungen auszudrücken“. Dies erschien kaum verändert von Gottfried Weber bis Arrey von Dommer. Die bis auf die Gegenwart volkstümliche Ansicht, dass Musik eine „Sprache der Gefühle“ sei, wurde allgemein anerkannt. Der Begründer der historischen Musikwissenschaft Johann Nikolaus Forkel äußerte sich dergestalt, ebenso die Komponisten Carl Maria von Weber, Anton Friedrich Justus Thibaut und Richard Wagner. Wagners Begriff des Gesamtkunstwerks prägte die weitere Entwicklung.

Für die Übergangszeit vom Idealismus zum Irrationalismus war auffällig, dass die Musik ins Metaphysische und Transzendente erhöht wurde. So nannte Johann Gottfried Herder die Musik eine „Offenbarung des Unsichtbaren“, für Friedrich Wilhelm Joseph Schelling war sie „nichts anderes als der vernommene Rhythmus und die Harmonie des sichtbaren Universums selbst“.[24]

Nachklänge der rationalistischen Auffassung sind im Musikdenken des 19. Jahrhunderts gleichfalls vorhanden. Bereits 1826 hatte Hans Georg Nägeli die Musik ein „bewegliches Spiel von Tönen und Tonreihen“ genannt.[24] Eduard Hanslick fand 1854 in der musikästhetischen Grundsatzschrift Vom Musikalisch-Schönen zu der prägnanten Formel, der Inhalt und Gegenstand von Musik seien nur „tönend bewegte Formen“.[25] Vor dem Streit um Programmmusik gegen absolute Musik wurde er damit zum Wortführer einer ästhetischen Partei.

Ab dem 20. Jahrhundert

Immer noch unter dem Einfluss des 19. Jahrhunderts stand Ernst Kurths Hinwendung zu den irrationalen Kräften der Musik in seinem Spätwerk Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“ (1920): „Musik ist emporgeschleuderte Ausstrahlung weitaus mächtigerer Urvorgänge, deren Kräfte im Unhörbaren kreisen. Was man gemeinhin als Musik bezeichnet, ist in Wirklichkeit nur ihr Ausklingen. Musik ist eine Naturgewalt in uns, eine Dynamik von Willensregungen.“ Geradeso wurzelte Hans Pfitzners Musikdenken im Jahr 1926 noch ganz im Geist der Spätromantik, vor allem in der Sichtweise Schopenhauers: „Musik [ist] das Abbild des Ansich der Welt, also des Willens, indem sie dessen innerste Regungen wiedergibt.“

Im Stilpluralismus ab der Moderne kann keine gültige Aussage über das Wesen der Musik mehr getroffen werden, da die Komponisten individuell über ihre ästhetischen Anschauungen befinden. Sie begründen seitdem ihre Musikdefinition auf die eigene Kompositionspraxis.[24] Arnold Schönberg bezog sich in seiner Harmonielehre (1913) auf den antiken Gedanken einer mimetischen Kunst, wies ihr aber zugleich den Status der höchsten und äußersten Vergeistigung zu.

„Kunst ist auf der untersten Stufe einfache Naturnachahmung. Aber bald ist sie Naturnachahmung im erweiterten Sinne des Begriffs, also nicht bloß Nachahmung der äußeren, sondern auch der inneren Natur. Mit anderen Worten: sie stellt dann nicht bloß Gegenstände oder Anlässe dar, die Eindruck machen, sondern vor allem diese Eindrücke selbst. Auf ihrer höchsten Stufe befaßt sich die Kunst ausschließlich mit der Wiedergabe der inneren Natur. Nur die Nachahmung der Eindrücke, die nun durch Assoziation untereinander und mit anderen Sinneseindrücken Verbindungen zu neuen Komplexen, zu neuen Bewegungen eingegangen sind, ist ihr Zweck.“

Demgegenüber verneinte Igor Strawinsky kategorisch die Ausdrucksfähigkeit von Musik. Seine neoklassizistische Definition knüpft an die mittelalterliche Vorstellung von Musik als einem Weltordnungsprinzip an.

„Denn ich bin der Ansicht, daß die Musik ihrem Wesen nach unfähig ist, irgendetwas ‚auszudrücken‘, was es auch sein möge: ein Gefühl, eine Haltung, einen psychologischen Zustand, ein Naturphänomen oder was sonst. Der ‚Ausdruck‘ ist nie eine immanente Eigenschaft der Musik gewesen, und auf keine Weise ist ihre Daseinsberechtigung vom ‚Ausdruck‘ abhängig. Wenn, wie es fast immer der Fall ist, die Musik etwas auszudrücken scheint, so ist dies Illusion und nicht Wirklichkeit. (…) Das Phänomen der Musik ist zu dem einzigen Zweck gegeben, eine Ordnung zwischen den Dingen herzustellen und hierbei vor allem eine Ordnung zu setzen zwischen dem Menschen und der Zeit.“

Nach 1945 erfolgten nur noch selten allgemeine Definitionen. Einerseits hatten sich die Bestimmungsversuche seit Beginn der Neuzeit schon immer ausschließlich auf die Kunstmusik bezogen und die Unterhaltungsmusik – Tanz- und Salonmusik, Operette und Musical, Jazz, Pop-, Rockmusik sowie elektronische Musikrichtungen wie Techno und Industrial etc. – weitgehend ausgeblendet. Andererseits ging der Trend immer weiter zu Entwürfen, die einige Komponisten nur für sich selbst, teilweise nur für Einzelwerke unternahmen. Diese Definitionen waren bisweilen an der Verankerung im Transzendentalen orientiert, z. B. bei Karlheinz Stockhausen, bisweilen aber auch unter dem Einfluss von Happening, Fluxus, Zen und anderen geistigen Ideen radikale Umdefinitionen bis zur „Nicht-Musik“ oder zur Idee von Musik des eigentlich Vorstellbaren, wie es z. B. John Cage ausdrückte: “The music I prefer, even to my own or anybody elses’s, is what we are hearing if we are just quiet.” („Die Musik, die ich bevorzuge, meine eigene oder die Musik anderer, ist das, was wir hören, wenn wir einfach still sind.“)[28]

Klassifikationen des Musikbegriffs

Der Begriff Musik ist nach neuzeitlichem Verständnis klingender und wahrnehmbarer Schall. Diese Bedeutung hat sich allerdings erst in einem Prozess ergeben, der über zwei Jahrtausende andauerte und eine Vielfalt von Klassifikationen hervorbrachte, die das jeweilige Weltverständnis ihrer Entstehungszeit widerspiegeln.

Antike

Wie die ersten Definitionen hatten auch die ersten Unterscheidungen zwischen Theorie und Praxis ihren Ursprung in der Antike. Das Begriffspaar geht auf Aristoxenos im 4. Jahrhundert v. Chr. zurück. Eine weitere Differenzierung der theoretischen Bestandteile nahm Plutarch vor mit der Unterteilung in Harmonik (als Beziehung der Töne untereinander ist damit die Melodik gemeint), Rhythmik und Metrik. Während Plutarchs Einteilung noch bis ins 16. Jahrhundert gebräuchlich war, ist die Gegenüberstellung des Aristoxenos bis heute gültig.

Eine weitergehende Unterteilung leistete Aristeides Quintilianus. Er führt in den theoretischen Bereich die Akustik als Lehre vom Schall ein, in den praktischen die Musikpädagogik. Melodik und Rhythmik rechnete er der Musikpraxis zu, die er gleichzeitig um die Lehren von der menschlichen Stimme und von den Musikinstrumenten erweitert.

Mittelalter und frühe Neuzeit

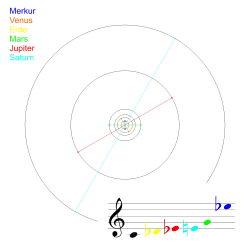

Merkur: kleine Dezime – Venus: Diësis – Erde: Halbton – Mars: Quinte – Jupiter: kleine Terz – Saturn: große Terz

Am Übergang zum Frühmittelalter unterschied Boethius die Musik in drei Teile. Der erste ist die musica mundana, die seit Pythagoras bekannte Vorstellung einer nicht hörbaren, aber als kosmologische Zahlenverhältnisse der Planetenbahnen denkbaren Sphärenmusik. Die zweite ist die musica humana, die als göttliche Harmonie von Leib und Seele des Menschen wirkt. Die dritte ist die musica instrumentalis, die tatsächlich erklingende und hörbare Musik – diese wiederum geschieden nach dem instrumentum naturale, d. h. die durch das „natürliche Instrument“ erzeugte Vokalmusik, und dem instrumentum artificiale, also der Instrumentalmusik, die die „künstlichen Klangwerkzeuge“ hervorbringen.

Um 630 ordnete Isidor von Sevilla die klingende Musik in drei Bereiche nach der Art der Tonerzeugung: erstens die musica harmonica, die Vokalmusik, zweitens die musica rhythmica, die Musik der Saiten- und Schlaginstrumente, drittens die musica organica, die Musik der Blasinstrumente. Dabei gab er den Begriffen Harmonie und Rhythmus erstmals eine zweite Bedeutung, die über Plutarch hinausging.

Am Ende des 8. Jahrhunderts klassifizierte Regino von Prüm die Musik neu, indem er ihre Teile zu zwei größeren Bereichen zusammenfasste. Dies ist einerseits die musica naturalis, die durch Gottes Schöpfung erzeugte Sphären- und Leib-Seelen-Harmonie sowie die gesungene Musik, andererseits die durch den Menschen erfundene musica artificialis der künstlichen Klangerzeuger, d. h. aller Instrumententypen. Im 9./10. Jahrhundert vereinheitlichte Al-Fārābī die bisherigen Systematiken in das Paar Theorie und Praxis; zur Theorie rechnete er lediglich die spekulative Musikbetrachtung, also im weiteren Sinne alle Musikphilosophie, zur Praxis sämtliche anderen Bereiche, die sich auf die aktive Musikausübung mit ihren handwerklichen Grundlagen beziehen. Die mittelalterlichen Klassifikationen wurden bis ins 17. Jahrhundert hinein rezipiert, eine Verarbeitung des Boëthius auch noch danach, so bei Pietro Cerone, Athanasius Kircher oder Johann Mattheson.

Neben den Hauptsystematiken traten in der Literatur ab dem Mittelalter auch Klassifikationen auf, die die Einzelbereiche der Musik nach anderen Gesichtspunkten zu ordnen versuchten. Folgende Gegensatzpaare erschienen:

- musica plana oder musica choralis (einstimmige Musik) gegenüber musica mensuralis oder musica figuralis (mehrstimmige Musik)

- musica recta oder musica vera (Musik aus dem diatonischen Tonvorrat) gegenüber musica falsa oder musica ficta (Musik aus dem chromatischen Tonvorrat)

- musica regulata (Kunstmusik) gegenüber musica usualis (Gebrauchs-, d. h. Volksmusik)

Eine erste soziologische Herangehensweise war um 1300 die Unterscheidung des Johannes de Grocheo, der die Musik in drei Bereiche teilte:

- musica simplex vel civilis vel vulgaris pro illitteratis, die „einfache, bürgerliche, volkstümliche Musik für Ungebildete“, d. h. jede Form von weltlicher Musik

- musica composita vel regularis vel canonica pro litteratis, die „regelhaft und kunstvoll komponierte Musik für Gebildete“, d. h. die frühe Mehrstimmigkeit

- musica ecclesiastica, die Kirchenmusik, d. h. den gregorianischen Choral

Ab dem 16. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert erschienen die Begriffe musica reservata und Musica Poetica, Ersterer als Bezeichnung für den neuen Ausdrucksstil der Renaissancemusik, Letzterer als Begriff für die Komposition. Zusammen mit den neuen Prägungen musica theoretica und musica practica etablierte dieser sich innerhalb einer Dreiteilung nach antiken Vorbildern. Zugleich markiert er die ersten Ansätze zu einer Neubewertung des Komponisten, der bisher als handwerklich geschickter „Tonsetzer“ galt und im sozialen Gefüge nun allmählich zur kreativen Künstlerpersönlichkeit aufsteigt.

Die Theoretiker des 16. Jahrhunderts, voran Friedrich Wilhelm Marpurg, Jakob Adlung und Jean-Jacques Rousseau, verfolgten zunächst die antike Unterscheidung von Theorie und Praxis. Sie teilten die Theorie in vier Fächer, in Akustik, Kanonik (die Lehre von Formen und Proportionen), Grammatik (die Lehre von den Intervallen) und Ästhetik; die Praxis teilten sie in Komposition und Exekution, also Produktion und Reproduktion des musikalischen Kunstwerks.

Lexikografie und Terminologie

Die gängigsten deutschsprachigen Bezeichnungen führte der Sprachwissenschaftler Kaspar von Stieler mit seinem Wörterbuch Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs (1691) in die Lexikografie ein. Schlagworte wie Kirchenmusik, Kammermusik und Tafelmusik waren hier erstmals aufgeführt. Die vielfältigen Komposita auf das Grundwort -musik in Bezug auf Instrumentation (Harmoniemusik), Funktion (Filmmusik) oder Technik (Serielle Musik) nahmen hier ihren Ursprung. An dieser Stelle änderte sich auch der Sprachgebrauch, der beim Grundwort -musik stets die klingende, sinnlich wahrnehmbare Musik meinte und sich nun endgültig vom Theoriebegriff der Musica schied. Als weiteren Beitrag zur Terminologie erarbeitete Johann Gottfried Walther im Musicalischen Lexikon (1732) eine große Anzahl an Definitionen wie z. B. die historischen Begriffe musica antica und musica moderna oder die ethnologischen musica orientalis und musica occidentalis.[29]

Musikalisches Material

Das Ausgangsmaterial der klingenden Musik sind Schallereignisse, d. h. Töne (periodische Schwingungen), Geräusche (nicht periodische Schwingungen), im Einzelfall Rauschen (Schwingungen mit statistisch normal verteilten Frequenzänderungen) und Knall (impulsartiger, unperiodischer Energieschub ohne Toncharakter). Sie sind zugleich deren natürlich auftretende Grundlage, die ohne Zutun des Menschen entsteht, vom Menschen aber ebenso willentlich erzeugt und in ihren einzelnen Parametern verändert werden kann.

- Durch Änderung der Grundfrequenz entsteht eine wahrnehmbare und unterscheidbare Tonhöhe.

- Entsprechend den Amplituden ändert sich – durch die resultierende Anpassung des Schallwechseldrucks – die Lautstärke.

- Die zeitliche Ausdehnung des Schallereignisses definiert die Tondauer.

- Veränderungen des akustischen Spektrums, etwa durch Modifikationen des Frequenzspektrums bzw. der Obertöne oder der Hüllkurve, insbesondere deren Einschwingvorgang, bestimmen den Klangfarbeneindruck.

Keiner der Parameter ist dabei unabhängig von den anderen zu betrachten. In der bewussten Steuerung der einzelnen Größen entstehen Töne und Klänge, im engeren Sinne die Materialien, aus denen Ordnungsprinzipien hervorgehen, die zur Gestaltung von beliebig komplexen Raum-Zeit-Gebilden eingesetzt werden können: Melodik, Rhythmik, Harmonik. Aus ihnen wiederum entstehen letztlich in einem schöpferischen Prozess musikalische Werke.

Das musikalische Material unterliegt einerseits physikalischen Eigengesetzlichkeiten, wie zum Beispiel der Obertonreihe oder Zahlenverhältnissen, und weist andererseits durch die Art seiner Erzeugung mit der menschlichen Stimme, mit Musikinstrumenten oder mit elektrischen Tongeneratoren bestimmte klangliche Charakteristika auf.

Neben dem geordneten akustischen Material enthält die Musik als zweiten elementaren Bestandteil die geistige Idee, die nicht – wie Form und Inhalt – neben dem Material steht, sondern mit ihm eine ganzheitliche Gestalt bildet. Aus der Auseinandersetzung mit der geistigen Gestalt entstehen Tradition und Geschichte.[30]

Musikwissenschaft

Die Musikwissenschaft umfasst als Lehrplan diejenigen wissenschaftlichen Disziplinen im geistes-, kultur-, sozial- und naturwissenschaftlich-technischen Kontext, deren Inhalte die Erforschung und reflektierende Darstellung von Musik in ihren unterschiedlichen historischen, sozialen, ethnischen bzw. nationalen Erscheinungen sind. Gegenstand der Musikwissenschaft sind dabei sämtliche Ausprägungen von Musik, ihre Theorie, ihre Produktion und Rezeption, ihre Funktionen und Wirkungen sowie ihre Erscheinungsweisen vom musikalischen Ausgangsmaterial Schall bis zum komplexen Einzelwerk.[31]

Die Musikwissenschaft wird seit dem 20. Jahrhundert in drei Teilbereiche gegliedert, in die historische Musikwissenschaft, die systematische Musikwissenschaft und die Musikethnologie. Diese Gliederung ist nicht immer streng eingehalten. Während einerseits die Musikethnologie auch dem systematischen Zweig zugerechnet werden kann, werden andererseits praktische Bereiche als angewandte Musikwissenschaft bezeichnet.

Historische Forschungsbereiche der Musikwissenschaft sind eher idiographisch, also das Objekt im geschichtlichen Wandel beschreibend, die systematischen eher nomothetisch, d. h. sie versuchen, allgemeine, von Raum und Zeit unabhängige Aussagen zu treffen. Dessen ungeachtet sind die Wissenschaftsparadigmen der beiden Bereiche nicht als absolut zu betrachten, da auch die historische Musikwissenschaft Gesetzmäßigkeiten über die Zeitläufte hinweg zu erkennen versucht, während Systematik und Ethnologie die geschichtlichen Veränderungen ihrer Gegenstände berücksichtigen.[32]

Die historische Musikwissenschaft umfasst alle Teildisziplinen der musikalischen Geschichtsschreibung und widmet sich hauptsächlich der Erschließung von Quellen zur europäischen Kunst-, Volks- und Unterhaltungsmusik. Die systematische Musikwissenschaft dagegen ist stärker als ihr historisch orientierter Parallelzweig von Geistes- und Sozialwissenschaften, Natur- und Strukturwissenschaften beeinflusst und wendet deren erkenntnistheoretische und empirische Methoden an.

Die Musikethnologie behandelt die im Brauchtum der Ethnien existierende Musik. Von Interesse sind sowohl die Musikkulturen der Naturvölker, die nicht über Schrift und Notation verfügen, als auch – unter historischen Gesichtspunkten – die Musik der Hochkulturen und ihre Einflüsse. Wichtige Forschungsgegenstände sind Tonsysteme, Rhythmen, Instrumente, Theorie, Gattungen und Formen von Musik vor dem Hintergrund von Religion, Kunst, Sprache, soziologischer und wirtschaftlicher Ordnung.[33] Angesichts von Migration und Globalisierung werden auch inter- und transkulturelle Phänomene berücksichtigt.

Über den Kanon der musikwissenschaftlichen Disziplinen hinaus ist Musik Gegenstand der Forschung z. B. in Mathematik und Kommunikationswissenschaft, Medizin und Neurowissenschaft, Archäologie, Literatur- und Theaterwissenschaft. Dabei ist im Einzelfall zu unterscheiden, ob es sich um Musik als das Forschungsobjekt anderer Wissenschaften handelt oder ob die Musikwissenschaft außermusikalische Bereiche untersucht. Eine Sonderstellung nimmt die Musiktherapie ein, die medizinische und psychologische Erkenntnisse und Methoden mit solchen der Musikpädagogik verbindet.

Musik als Zeichensystem

Musik kann unter anderem auch als Zeichensystem betrachtet werden. So kann Musik intendierte Bedeutungen beim aktiven, verstehenden Hören kommunizieren. Das Hören stellt insofern einen strukturierenden Prozess dar, in dem der Hörer ikonische, indexikale und symbolische Zeichenqualitäten unterscheidet und kognitiv verarbeitet. Dies beruht einerseits auf den Urerfahrungen des Menschen, Schallereignisse bildhaft zu hören und zuzuordnen – z. B. Donner als bedrohliches Naturereignis – und emotional zu reflektieren, andererseits auf der ästhetischen Aneignung der akustischen Umwelt. Diese reicht von der Funktionalisierung der Tongebilde als Signale bis zur symbolischen Transzendenz ganzer Werke.[34]

Musik und Sprache

Die Ansicht von der Herkunft der Musik aus dem Ursprung der Sprache bzw. deren gemeinsame Abkunft aus einem Ursprung ist kulturanthropologisch begründet. Sie wurzelt in den Vorstellungen am Beginn der Kulturen. Widerspiegelungen der frühen schriftlosen Kulturen sind auch in der Gegenwart bei den Naturvölkern zu finden, teilweise in animistischer oder magischer Form. Die zu Beginn des Johannesevangeliums genannte Formel „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1 ) beschreibt einen der ältesten Gedanken der Menschheit, den Ursprung von Wort und Klang aus einem göttlichen Schöpfungsakt. Er tritt nahezu in allen Hochkulturen auf, in Ägypten als Schrei oder Lachen des Gottes Thot, in der vedischen Kultur als der unstoffliche und nicht hörbare Weltenklang, der die Ursubstanz ist, die sich nach und nach zu Materie verwandelt und zur geschaffenen Welt wird. Die Schöpfungsmythen zeichnen oft die Verstofflichung des phonetischen Materials zum Wort und zur Sprache nach.[35]

Überschneidungen von Musik und Sprache sind in Teilbereichen zu finden; beide besitzen Struktur und Rhetorik. Syntax gibt es im klassischen Sinn bei der Musik nicht und Semantik kommt ihr in der Regel nur durch zusätzliche sprachliche Elemente zu oder kann durch Verschlüsselung innerhalb ihrer Schriftlichkeit entstehen. Letzteres ist aber nicht unbedingt hörbar. Musik ist daher keine Sprache, sondern nur sprachähnlich.[36]

Ein Hauptunterschied beider ist die Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit semantischer Inhalte. Musik kann keine Denotate mitteilen. Sprache ist sie nur im metaphorischen Sinn, sie teilt kein Bezeichnetes mit. Vielmehr ist sie ein Spiel mit Tönen (und Tonreihen).[37] Um Musik ästhetisch zu „verstehen“, muss der Hörer die innermusikalischen Definitionsprozesse nachvollziehen, die die Musik als System ordnen, z. B. in Abhängigkeit von einem tonalen Kontext auflösungsbedürftige Dissonanzen erkennen. Wo Sprachähnlichkeit auftritt, wie in der an regelhafter Rhetorik orientierten Musik im Sinne der freien Künste im Mittelalter und im Barock, kann der Hörer dieselbe Musik grundsätzlich auch ohne Verstehen oder Kenntnis der Regeln und ohne Wissen um einen zeichenhaften Kontext als Musik hören. Musikalisches Denken und poetisches Denken sind autonom.[38]

Strukturelle Unterschiede

Auch eine syntaktische Ordnung, die semantisch getragen würde, ist in der Musik nicht gegeben. Es gibt weder logische Verknüpfungen noch wahre oder falsche „Aussagen“, auf Grund derer man ein ästhetisches Urteil über ihren Sinngehalt formulieren kann. Logische Aussagen lassen sich immer auch in Form von Sprache treffen, während man musikalische „Aussagen“ nur innerhalb von Musik durch Musik treffen kann. So verwirklicht z. B. eine Akkordfolge, die in einem Trugschluss endet, keinen außermusikalischen Sinn, sondern erlangt ihre Bedeutung nur innerhalb der musikalischen Syntax, innerhalb derer sie Beziehungen aufbaut.[39]

Die Zeichensysteme von Sprache und Musik sind demnach grundlegend verschieden. Während Sprache sagt, zeigt die Musik,[40] da sie Sinneseindrücke zu Vorstellungen verarbeitet, die sie wiederum dem sinnlichen Erleben vorstellt.[41] Während die Sprache, u. a. mit Hilfe von Definitionen, auf Eindeutigkeit zielt, verfolgen die Künste das entgegengesetzte Ziel: nicht die dinglichen Bedeutungen, sondern die potenziellen menschlichen Werte sind das semantische Feld der Kunst, das sich auf alle möglichen Konnotationen erstreckt. Musik bedarf also, um sie überhaupt ästhetisch zu verstehen, einer Interpretation.[42]

Musik wird vielfach als „Sprache der Gefühle“ verstanden. Sie ist in der Lage, Emotionen, Affekte und Motivationszustände zu schildern und durch Ausdrucksmuster dem Hörer zugänglich zu machen. Allerdings sind auch diese keine sprachähnlichen Zeichen, da sie entsprechend ihrer psychophysiologischen Grundlagen letztlich als Kontinuum in einem „emotionalen Raum“ erscheinen, d. h. nicht nur als voneinander unterschiedene Gefühlsqualitäten, sondern in Wechselwirkungen und ambivalenten Zuständen und Verläufen auftreten. Der Gestus ihres Ausdrucks ist keine ausdehnungslose logische Struktur – wie sie im Begriffspaar von Bezeichnendem und Bezeichnetem vorliegt –, sondern zeitlicher Natur. Er kann in sich gegliedert sein, in zeitlicher Hinsicht, aber auch durch sich überlagernde Emotionen, z. B. im Gefühlskontinuum „Freude + Trauer → Wut“. Ein Aufschwung kann bereits Trauer in sich haben oder umgekehrt. Das Grundprinzip, das gestische Formen zur Bedeutung von musikalischen Zeichen macht, ist eine analoge Kodierung, die indexikale oder ikonische Zeichen zum Ausdruck nutzt – sie entsprechen nicht einem einzigen kognitiven Inhalt, sondern einer Klasse von kognitiven Korrelaten. Dies zeigt sich auch bei mehreren Vertonungen desselben Textes, die als unterschiedlich angemessen empfunden werden, wie man auch umgekehrt derselben Musik mehrere Texte unterlegen kann, die jeweils mehr oder weniger passend erscheinen.[43]

Ikon und Index

Die Verweisrelationen Ikon und Index sind auf die Musik grundsätzlich übertragbar. Sie sind jedoch nicht immer kategorial zuzuordnen. So erscheint dasselbe Zeichen, der Kuckucksruf als fallende Terz oder Quarte, im musikalischen Kontext in unterschiedlicher Sinngebung: ikonisch als akustisches Bild im Volkslied Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald, indexikal als Ausdruck des Naturerlebens am Schluss der Szene am Bach aus Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie, schließlich symbolisch für die ganze Natur am Anfang des Kopfsatzes von Gustav Mahlers 1. Sinfonie.

Die auffälligsten Formen der indexikalen Zeichenverwendung sind prosodische Merkmale, die Intonation oder Färbung der Stimme, wie sie im Gesang selbst eingesetzt wird.[44] Dazu gehören auch Stilisierungen wie der „Seufzer“ der Mannheimer Schule, eine Tonfigur aus einer fallenden kleinen Sekunde, die im Werk Wolfgang Amadeus Mozarts überaus häufig erscheint und bereits in der barocken Affektenlehre als Anzeichen für (seelischen) Schmerz galt.

Ikonische Zeichen sind vor allem in der beschreibenden Musik zu finden, in der Programmmusik wie in der Filmmusik. Bei Letzterer wird vor allem das als Mickey-Mousing bekannte Verfahren eingesetzt, die visuellen Zeichen des Films synchron nachzuahmen. Auch für ikonische Zeichenverwendung finden sich Beispiele in der Affektenlehre, z. B. im Wort-Ton-Verhältnis, nach dem hohe oder tiefe Töne für „Himmel“ und „Hölle“ standen.[45]

Symbol

Der weiteste Bereich der Zeichenverwendung liegt im Symbolischen. Es handelt sich hier nicht mehr um Abbilder, sondern um eine auf Konvention beruhende Zeichenvertretung. Sie ist nicht semiotisch sinnhaft, vermittelt aber einen, meist außermusikalischen, Gehalt. Dies kann auf sämtliche Elemente der Musik zutreffen: auf die Tonart C-Dur, die in der 1. Szene des 2. Aktes von Alban Bergs Oper Wozzeck die Banalität des Geldes ausdrückt, auf ein Intervall wie den Tritonus, der als „Diabolus in Musica“ seit dem Mittelalter für das Böse stand, auf den einzelnen Ton d’, der im Werk Bernd Alois Zimmermanns für deus, d. h. Gott steht, oder auf einen Rhythmus, der im Schlusssatz von Mahlers 6. Sinfonie das Schicksal verkörpert. Ein Heraushören ohne das Vorwissen um den Symbolgehalt ist nicht möglich.[46] Auch ganze musikalische Werke wie Landes-, National- und Unternehmenshymnen besitzen einen symbolischen Gehalt.

In Einzelfällen werden symbolische Inhalte als Chiffren eingesetzt, z. B. als Tonfolge B-A-C-H, die von Johann Sebastian Bach selbst und von vielen anderen Komponisten musikalisch verwendet wurde, oder in Dmitri Schostakowitschs Namenszeichen D-Es-C-H, das der Komponist in vielen seiner Werke thematisch nutzte.

Eine manieristische Randerscheinung der Symbolik ist die Augenmusik, die die symbolischen Inhalte der Musik nicht durch ihren Klang, sondern durch das Notenschriftbild transportiert, in dem musikalische Zeichenqualitäten durch optische nachvollzogen werden, so dass sie sich erst dem Leser einer Partitur erschließen.

Signal

Signale sind ein Sonderfall im Grenzbereich von Musik und akustischer Kommunikation. Sie dienen in der Regel dazu, eine Information zu übermitteln und eine erwünschte Handlung auszulösen. Ihre Zeichenqualität hat Aufmerksamkeit zu erwecken, etwa durch große Lautstärke oder hohe Frequenzen. Sollen sie eine genaue Information zu einer verbindlich definierten Handlung überbringen, so müssen sie eindeutig zu unterscheiden sein. Dies trifft im engeren (musikalischen) Sinne vor allem auf Militär- und Jagdsignale zu. Allerdings sind auch in diesem Bereich Semantisierungen zu finden. Das Jagdsignal Fuchs tot etwa, das der Jagdgesellschaft eine Information gibt, setzt sich aus musikalischen Bildern zusammen. Nach einer ikonischen Beschreibung vom Springen des Fuchses und des tödlichen Schusses folgt eine stilisierte Totenklage und das symbolische Halali. Das Signal beginnt mit einem dreimaligen Anfangsgeläut, das zum Bekreuzigen auffordert. Der folgende Vers wird beim Tod einer Frau zweimal, beim Tod eines Mannes dreimal geläutet. Die Wiederholung des Anfangsteils markiert den Schluss der Botschaft.[47] Auch andere akustische Signalformen wie Turmblasen oder Glockengeläut bedienen sich einfacher rhythmischer oder melodischer Bauformen.[45] Im weiteren Sinn tritt diese Zeichenqualität auch bei Folgetonhörnern oder Klingeltönen auf.

Zeichenprozess

In einer metaphysischen Universalität, wie sie Charles S. Peirce für den Prozess der Semiose formuliert, d. h. für das Zusammenwirken von Zeichen, Objekt und Interpretant, können die musikalischen Zeichen verschiedenen Seinsweisen angehören. Im ontologischen bzw. phänomenologischen Rahmen sind oder erscheinen sie in verschiedenen Kategorien analog einer transzendentalen Deduktion: als Seiendes, ikonisch oder indexikal als Träger einer Funktion bzw. in einer auf den Menschen bezogenen Dimension, als Symbol jenseits der menschlichen Dimension, schließlich als Transzendentes.

| Ding an sich | Sein und Funktion | Sein und Bedeutung | Bedeutung ohne Sein |

|---|---|---|---|

| Quarte als Oberton | Temperierte Quarte auf dem Klavier | Quarte als Tonchiffre (z. B. als Monogramm a–d für „Antonín Dvořák“ in dessen 6. Sinfonie) | Quarte in der Sphärenharmonie |

| Vogelgesang in der Natur | Nachgeahmter Vogelgesang als Lockruf | Vogelgesang als Natursymbol, z. B. in Beethovens 6. Sinfonie | Vogelgesang am Tag des Jüngsten Gerichts als Zeichen der Versöhnung (in Mahlers 2. Sinfonie) |

Nicht alle Erscheinungen oder Kunststrukturen erreichen die Stufe der Transzendenz; sie ist nur die letzte denkbare Stufe, zu der der Prozess der Semiose tendiert. Die Kategorisierung ist dabei nie statisch zu betrachten, Zeichen können im musikalischen Kontext, d. h. im Zeitfluss ihre Qualität ebenso wechseln oder ihnen eine andere Funktionalität verleihen. So nimmt der Hörer am Beginn des Schlusssatzes von Beethovens 1. Sinfonie eine asemantische Tonfigur auf, die immer auf demselben Grundton beginnt und mit jedem Neueinsatz weiter ansteigt; die „Tonleiter“, die zunächst nicht in ihrer Tonart bestimmt ist, da sie sowohl Tonika- als auch Dominantbezug haben kann, wird mit dem Einsetzen des rascheren Haupttempos als motivischer Bestandteil des ersten Themas funktionalisiert. Diese Zuordnung kann der Hörer jedoch aus dem Höreindruck nur im Nachhinein leisten, so dass er den semiotischen Prozess erst aus dem Zusammenhang einer größeren Einheit kognitiv verarbeitet.[48]

Musik und visuelle Künste

Obwohl vordergründig Musik als reine Zeitkunst und transitorisch, d. h. vorübergehend erscheint gegenüber den statisch-dauerhaften Raumkünsten Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik und Architektur, so ist sie doch von deren räumlichen und nicht-zeitlichen Vorstellungen geprägt und hat sie ebenso mit ihren Anschauungen von Zeitlichkeit und Proportion beeinflusst. Begriffe wie „Tonraum“, „Klangfarbe“ oder „Farbton“, „hohe/tiefe“ Töne und „helle/dunkle“ Klänge und ähnliche Synästhesieausdrücke, die Doppeldeutigkeit von „Komposition“ im musikalischen Denken und in dem der bildenden Kunst gehören zum allgegenwärtigen Beschreibungsvokabular. Die Erfahrung, dass eine akustische Wirkung wie Nachhall oder Echo sich erst im Zusammenhang mit dem Raum einstellt, gehört zum Urbesitz des Menschen. Es sind seit den frühesten theoretischen Auffassungen Parallelen zwischen akustischen und räumlich-visuellen Kunstformen benannt worden.

Auch hinsichtlich der kunstgeschichtlichen Epochen gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Musik und den visuellen Künsten, etwa im Zusammenhang mit der Zeit des Barock. Da sich keine klare Abgrenzung der Epochen vornehmen lässt, werden jedoch die Begriffe Formenlehre (Musik) und Kunststil verwendet.

Musik und Architektur

Die Vorstellung von der Verwandtschaft zwischen Musik und Architektur existiert seit der Antike. Sie beruht auf den gemeinsamen mathematischen Grundlagen. Die Pythagoreer verstanden die Intervallproportionen als Ausdruck einer kosmischen Harmonie. Musik war nach ihrer Anschauung eine Erscheinungsweise der Zahlenharmonie, die auch in schwingenden Saiten konsonante Intervalle ergibt, wenn deren Längen in einfachen ganzzahligen Verhältnissen stehen. Die Zahlenproportionen galten bis in die frühe Neuzeit als Ausdruck von Schönheit, wie auch nur die Künste, die Zahlen, Maße und Proportionen anwenden, in Antike und Mittelalter als geeignet galten, Schönes zu schaffen. Vitruvs architekturtheoretische Schrift De architectura libri decem nahm ausdrücklich Bezug auf die antike Musiktheorie, die er als Verständnisgrundlage für die Architektur bezeichnete.

Die mittelalterliche Architektur griff die antiken Ideen in christlicher Sinngebung auf. Die Gotik zeigte vielfach Intervallproportionen in den Hauptmaßen der Kirchenbauten. Vorbildhaft war der salomonische Tempel, dessen Gestalt u. a. Petrus Abaelardus als konsonant ansah. Auch komplexe mathematische Phänomene wie der Goldene Schnitt und die Fibonacci-Folge wurden christlich gedeutet. Sie erscheinen gleichermaßen in Filippo Brunelleschis Kuppelentwurf von Santa Maria del Fiore wie auch in Guillaume Dufays Motette Nuper rosarum flores (1436). Das Werk zur Weihe des Doms von Florenz weist dieselben Zahlenproportionen in Stimmverlauf und Werkstruktur auf, die die Architektur der Kuppel bestimmt hatte.

Der Theoretiker Leon Battista Alberti definierte in der Renaissance eine Architekturlehre auf der Grundlage der vitruvianischen Proportionstheorie. Er entwickelte Idealproportionen für Raumgrößen und -höhen, Flächenunterteilungen und Raumhöhen. Andrea Palladios Quattro libri dell’architettura (1570) systematisierte diese Proportionslehre auf der Basis von Terzen, die in Gioseffo Zarlinos Le istituzioni armoniche (1558) erstmals als konsonante Intervalle anerkannt worden waren. Damit vollzog sich ein bis in die Gegenwart reichender Wandel der Harmonik.[49]

Unter dem Einfluss der neuzeitlichen Musikästhetik trat der musikalische Zahlenbezug in der Architekturtheorie allmählich in den Hintergrund. Das Geschmacksurteil als Kriterium der ästhetischen Beurteilung setzte sich durch. Erst im 20. Jahrhundert gerieten Zahlenproportionen als architektonische und musikalische Parameter erneut in den Rang konstruktiver Elemente. Auf architektonischem Gebiet war dies Le Corbusiers Modulor-System. Dessen Schüler Iannis Xenakis entwickelte in der Komposition Métastasis (1953/54) die architektonische Idee in der Neuen Musik. Danach setzte er die kompositorische Gestaltung im Entwurf des Philips-Pavillons auf der Expo 58 in Brüssel architektonisch um.[50]

Synthetische Kunstformen

Unter den synthetischen Kunstformen, die nach dem Ende des universell gültigen Harmonieprinzips entstanden, wurde Richard Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks bedeutend für das 19. Jahrhundert. Die Architektur nahm darin eine dienende Stellung zur Verwirklichung der musikalischen Idee ein. Sie hatte die praktische Raumumgebung für die Einheit der Künste, d. h. des Musikdramas zu schaffen. Wagner verwirklichte seine Ansprüche im von Otto Brückwald erbauten Festspielhaus in Bayreuth.

Der Expressionismus nahm im frühen 20. Jahrhundert die Kunstsynthese auf. Die zentrale Vision, den Menschen die sozialen Grenzen überwinden zu lassen, führte zu vielen Kunstentwürfen, von denen einige nie realisiert wurden. Dazu gehörte Alexander Nikolajewitsch Skrjabins kugelförmiger „Tempel“ für das Mysterium (1914), ein aus Wort, Klang, Farbe, Bewegung und Duft zusammengesetztes Offenbarungswerk.

Die Kunstströmungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts integrierten musikalische Elemente in multimedialen Formen, in „Klang-Skulpturen“ und „Ton-Architektur“. Architektur bekam zunehmend eine zeitliche, Musik eine Raumkomponente. Karlheinz Stockhausen verband seine Vorstellungen von Raummusik in einem Kugelauditorium, das er auf der Expo ’70 in Osaka installierte. Die Hörer saßen darin auf einem schalldurchlässigen Boden, umgeben von elektronischer Musik. Die im Raum verteilten Lautsprecher erlaubten es, die Klänge im Raum zu bewegen.[51]

Architektur und Raumakustik

_-_Venezia_-_Interno_di_San_Marco.jpg.webp)

Der Markusdom war einer der frühen Experimentalräume für Musik. Die Komponisten erforschten die räumliche Wirkung mehrerer Klangkörper und setzten die Ergebnisse in neuen Kompositionen um.

Das Alte Leipziger Gewandhaus bestand nur aus einem ausgebauten Obergeschoss. Gleichwohl erlebte es von 1781 bis 1884 die aufblühende Orchesterkultur der deutschen Romantik.

Die im 16. Jahrhundert entwickelte Mehrchörigkeit, die unter den europäischen Musikzentren vor allem am venezianischen Markusdom gepflegt wurde, nutzte die Wirkung mehrerer Ensembles im Raum. Kammermusik und Kirchenmusik trennten sich nach Instrumentation, Satzregeln und Vortragsweise. Sie passten sich an die Akustik ihrer Aufführungsorte an. Dazu entwickelte die Architektur eigene Raumtypen, die der Musik gewidmet waren und ihrer Aufführung akustisch vorteilhafte Bedingungen schufen. Die ersten Kammern entstanden in den fürstlichen Palästen, später in Schlössern und Stadtwohnungen. Damit änderte sich auch das Hörverhalten: Musik wurde um ihrer selbst willen gehört, frei von funktionaler Bindung und zum reinen Kunstgenuss.

Das öffentliche Konzertwesen entstand gegen Ende des 17. Jahrhunderts in London. Musikveranstaltungen fanden nun nicht mehr nur in Festsälen, Wirtshäusern oder Kirchen statt, sondern in eigens dafür errichteten Konzerthäusern. Zwar fassten die Säle dieser Zeit nur einige Hundert Hörer, hatten noch keine feste Bestuhlung und dienten neben der Musik auch allerlei Festanlässen, sie wiesen aber bereits eine erheblich verbesserte Raumakustik auf, in der die Orchestermusik zur Geltung kam. Vorbildhaft war der erste Bau des Leipziger Gewandhauses (1781). Nach seiner Gestaltung als schmaler und langer Kastensaal mit Bühnenpodium und ebenem Parkett entstanden im 19. Jahrhundert viele weitere Säle, die das kulturell interessierte Bürgertum als Stätten der Musikpflege nutzte.[52]

Insbesondere die sinfonischen Werke der romantischen Musik mit ihrer vergrößerten Orchesterbesetzung profitierten von den Konzerthäusern. Die Akustik dieser Säle verband Klangfülle mit Durchhörbarkeit; die schmale Bauform führte zu starker Reflexion des Seitenschalls, das im Verhältnis zur Innenfläche große Raumvolumen optimierte die Nachhallzeit auf ein Idealmaß von anderthalb bis zwei Sekunden. Die Größe der Säle – sie fassten nun ungefähr 1.500 Hörer – folgte daraus, dass sich Abonnementskonzerte als Teil des städtischen Kulturlebens etabliert hatten. Die bedeutendsten Konzertstätten dieser Epoche sind der Große Saal des Wiener Musikvereins (1870), das Neue Gewandhaus in Leipzig (1884) und das Amsterdamer Concertgebouw (1888).

Neue technische Möglichkeiten und die Notwendigkeit, Säle durchgehend wirtschaftlich zu bespielen, veränderten die Architektur in der Moderne. Freitragende Balkone, künstlerisch gestaltete Säle in asymmetrischer oder Trichterform und ein Fassungsvermögen von bis zu 2.500 Plätzen prägten die Konzerthäuser im 20. Jahrhundert. Die Philharmonie in Berlin und die Royal Festival Hall in London waren zwei bedeutende Vertreter neuer Bautypen. Letztere war der erste Konzertsaal, der nach akustischen Berechnungen erbaut wurde. Seit den 1960er-Jahren ist ein Trend zu verzeichnen, Säle mit variabler Akustik zu bauen, die sich für verschiedene Musikarten eignen.[53]

Musik und bildende Kunst

Die mannigfachen Beziehungen zwischen Musik und bildender Kunst zogen sich historisch gleichermaßen durch die theoretische Betrachtung beider Künste wie durch die praktische Arbeit, die sich in wechselseitigen Beeinflussungen niederschlug. Zunehmend bezogen bildende Künstler und Komponisten die andere Kunst in ihr Schaffen ein, bildeten projektbezogene Arbeitsgemeinschaften oder schufen gemeinsam multimediale Werke. Etliche Werke der Malerei fanden Eingang in die Musik: Hunnenschlacht (Liszt), Bilder einer Ausstellung, Die Toteninsel. Dieses Bild von Arnold Böcklin regte Max Reger, Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow und andere Komponisten zu sinfonischen Dichtungen an. Dem stehen Komponistenporträts und unzählige Genrebilder Musizierender gegenüber, die auch der Ikonografie als Forschungsmaterial dienen.

Nicht immer sind Parallelentwicklungen festzustellen. Nur Teile der Stilgeschichte fanden eine Entsprechung in der Gegenseite. Kunsthistorische Begriffe wie Symbolismus, Impressionismus oder Jugendstil sind weder klar voneinander abzugrenzen noch ohne Weiteres auf die Musik übertragbar. Wenn beispielsweise ein Vergleich zwischen den Bildgestalten Claude Monets und der „impressionistischen“ Musik Claude Debussys gezogen und durch das Zerfließen der Form oder der Darstellung der Atmosphäre erklärt wird, so steht dies im Widerspruch zu Debussys Ästhetik. Ebenso sind parallele Erscheinungen wie die Neue Sachlichkeit nicht eindimensional zu erklären, sondern nur aus ihren jeweiligen Tendenzen; während sie in Kunst und Literatur eine Abgrenzung zum Expressionismus war, wandte er sich in der Musik gegen die Romantik.[54]

Antike und Mittelalter

Das antike Künsteverhältnis trennte klar die metaphysischen Ansprüche von Musik und bildender Kunst. Die Doppelgestalt von μουσική – einerseits Kunst, andererseits die geistige Beschäftigung mit ihr – wurde als ethisches und erzieherisches Gut geschätzt. Die Malerei allerdings galt als schlecht und nur Schlechtes erzeugend, wie Platons Politeia ausführt, da sie nur eine nachahmende Kunst sei. Der Unterschied, der keinesfalls ästhetisch zu verstehen ist, beruhte auf der pythagoreischen Lehre, die die Musik als Widerspiegelung der kosmischen Harmonie in Gestalt der Intervallproportionen verstand. So fand die Malerei in den Artes liberales folgerichtig keinen Platz.

Diese Ansicht hielt sich bis in die Spätantike. Der byzantinische Bilderstreit stellte die heftigste politisch-religiös motivierte Kunstablehnung dar, die jedoch die Musik nicht berührte: diese fand als überformtes Symbol der göttlichen Weltordnung aus Maß und Zahl Eingang in den christlichen Kult und in die Liturgie. Das Mittelalter schrieb diese Trennung fest und fügte die bildende Kunst in den Kanon der Artes mechanicae.[55]

Von der Renaissance bis zur Aufklärung

Leonardos Vitruvianischer Mensch definierte den Proportionsbezug der Künste neu. Nicht mehr die Musik, sondern die Malerei war Leitkunst der Renaissance; nicht mehr die kosmischen, sondern die Körperproportionen waren das Bezugssystem. Die Aufwertung der Malerei zur schönen Kunst begann in der Renaissance mit dem Hinweis auf die kreative Leistung der bildenden Künstler. Sie wurde zwar weiterhin unter die Musik gestellt, die in Leon Battista Albertis Kunsttheorie Modell zum Modell für die Architektur wird, sie stand andererseits schon über der Poesie. Eine erste Verwissenschaftlichung der Malerei unternahm Leonardo da Vinci, für den sie die Musik übertraf, da ihre Werke dauerhaft sinnlich erfahrbar sind, während Musik verklingt. Dieser Prozess setzte ein vor dem Hintergrund des weltlichen Humanismus, der der Kunst weder eine staatsphilosophische noch eine religiöse Bedeutung zumaß.

Das Zeitalter der Aufklärung stellte den Menschen als das betrachtende und empfindende Subjekt endgültig in den Mittelpunkt. Aus dieser Positionierung von autonomer Kunst gegenüber der Wissenschaft entwickelte sich das Kunstverständnis, das bis in die Gegenwart vorherrscht. Die Künste entwickelten in der Folge jeweils eigene ästhetische Theorien.[55]

18. und 19. Jahrhundert

Seit Alexander Gottlieb Baumgartens Aesthetica (1750/58) rückt Kunst selbst in die Nähe der Philosophie bzw. wird als eigene philosophische Disziplin betrachtet. Damit verlor die Musik ihre Sonderstellung innerhalb der Künste und wurde in die schönen Künste eingegliedert, die ihre Rangordnung durch eigene Ästhetiken neu bestimmten. Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft (1790) rechnete sie auch den angenehmen Künsten zu, d. h. sie ist nun als Schöne Kunst der Malerei über-, als angenehme Kunst ihr aber untergeordnet, weil sie mehr Genuss als Kultur bedeutet.

Ein grundlegender Umschwung geschah in der romantischen Ästhetik, die eine Verschmelzung der Künste und Kunstideale anstrebte. Sinnfällig wird dies in Robert Schumanns Parallelisierung der Kunstanschauungen.

„Der gebildete Musiker wird an einer Raphael’schen Madonna mit gleichem Nutzen studiren können wie der Maler an einer Mozart’schen Symphonie. Noch mehr: dem Bildhauer wird jeder Schauspieler zur ruhigen Statue, diesem die Werke jenes zu lebendigen Gestalten; dem Maler wird das Gedicht zum Bild, der Musiker setzt die Gemälde in Töne um.“

Einzigartigkeit stellte die Musik indes in Arthur Schopenhauers Rückgriff auf die Antike dar; in Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) verneint er ihre mimetischen Eigenschaften.[57]

Kunsttheorien im 19. und 20. Jahrhundert

Im späten 19. Jahrhundert folgte die Begründung von Kunstgeschichte und Musikwissenschaft an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Die Musik war damit auch in ihrer wissenschaftlichen Betrachtung von bildender Kunst und Architektur geschieden.

Die symbolistische und impressionistische Malerei, Musik und Literatur und die beginnende Abstraktion veränderten das Verhältnis durch zunehmende Reflexion der Künstler über die benachbarten Künste, das auch Aspekte des eigenen Schaffens einbezog. Ein romantisches Musikverständnis prägte Paul Gauguin:

„Denken Sie auch an den musikalischen Part, der künftig in der modernen Malerei die Rolle der Farbe einnehmen wird. Die Farbe ist genauso Schwingung, wie die Musik zu erreichen in der Lage ist, was das Allgemeinste und dabei doch am wenigsten Klare in der Natur ist: ihre innere Kraft.“

Henri Matisse beschrieb seinen Schaffensprozess als musikalisch. Mit der Schrift Über das Geistige in der Kunst (1912) löste Wassily Kandinsky die Goethe’sche Kritik ein, in der Malerei fehle „(…) schon längst die Kenntnis des Generalbasses (…) [und] an einer aufgestellten, approbierten Theorie, wie es in der Musik der Fall ist“.[59] Er deutete sie als prophetische Äußerung, die eine Verwandtschaft der Künste ankündige, besonders der Musik und der Malerei. Dies ist gemeint als Rückbezug auf das kosmologische Prinzip, wie es den Pythagoreern zur metaphysischen Begründung der Musik erschien, und zugleich als seine Ausweitung auf die bildende Kunst. Paul Klee schloss sich in seinen Bauhaus-Vorlesungen dahin gehend an, dass er die musikalische Terminologie zur Erklärung der bildenden Kunst verwandte. Später entwarf er eine Kunstpoetik auf der Basis musiktheoretischer Fragen.

Das Verhältnis von Musik und bildender Kunst nach 1945 wuchs aus ästhetischen Theorieansätzen. Im Vordergrund stand eine systematische Klassifizierung der beiden Künste. Theodor W. Adorno trennte sie aus seiner Sicht notwendigerweise in Musik als Zeitkunst und Malerei als Raumkunst. Grenzüberschreitungen sah er als negative Tendenz.

„Sobald die eine Kunst die andere nachahmt, entfernt sie sich von ihr, indem sie den Zwang des eigenen Materials verleugnet, und verkommt zum Synkretismus in der vagen Vorstellung eines undialektischen Kontinuums von Künsten überhaupt.“

Er erkannte an, dass die Künste Zeichensysteme seien und von gleichem Gehalt sind, dessen Vermittlung sie Kunst sein lasse. Die Unterschiede hielt er allerdings für bedeutender als die Gemeinsamkeiten. Für Nelson Goodman stellten sich die Probleme der Kunstdifferenzierung als erkenntnistheoretisch, so dass er an Stelle einer ästhetischen generell eine Symboltheorie setzen wollte. Als Grenze des Ästhetischen zum Nicht-Ästhetischen betrachtete er den Unterschied von Exemplifikation und Denotation: während die bildende Kunst autographisch sei, da ihre Werke nach dem Schaffensprozess sind (worin sich auch Original und Fälschung unterscheiden) ist die zweiphasige Musik allographisch, denn ihre notierten Werke erfordern erst eine Aufführung – wobei diese Unterscheidung sich nur auf Kunst erstreckt.[61]

Musikalität

Musikalität umfasst ein Merkmalsfeld einander bedingender Begabungen und erlernbarer Fähigkeiten. Es existieren Testmodelle zur Musikalitätsmessung, von denen u. a. der Seashore-Test im Rahmen von Aufnahmeprüfungen angewandt wird. Grundsätzlich ist Musikalität bei jedem Menschen universell vorhanden.

Zur musikbezogenen Wahrnehmung gehören das Erkennen und Differenzieren von Tonhöhen, Tondauern und Lautstärkegraden. Dem absoluten Gehör kommt bei den Leistungen des Langzeitgedächtnisses eine besondere Bedeutung zu. Zu diesen Fähigkeiten zählen auch das Auffassen und Behalten von Melodien, Rhythmen, Akkorden oder Klangfarben. Bei zunehmender Erfahrung im Umgang mit Musik entwickelt sich die Befähigung, Musik stilistisch einzuordnen und ästhetisch zu bewerten. Zur praktischen Musikalität gehören die produktiven Fertigkeiten, die Stimme oder ein Musikinstrument technisch zu beherrschen und mit ihnen musikalische Werke künstlerisch zu gestalten.

Eine musikalische Veranlagung ist die Voraussetzung, damit sich Musikalität bis zu einem entsprechenden Grad entwickeln kann. Sie ist jedoch nicht deren Ursache, so dass durch intensive Förderung – etwa an Musikgymnasien oder durch Begabtenförderung – die volle Ausprägung von Musikalität sich erst entfalten lässt.[62]

Ästhetische Aspekte

Mit der zunehmenden Komplexität ihrer Erscheinungsformen entsteht Musik als Kunstform, die ihre eigene Anschauung und Ästhetik entwickelt. Im Laufe der Geschichte – in Europa etwa seit dem Spätmittelalter an der Grenze zur Renaissance – tritt das Einzelwerk des individuellen Komponisten in den Vordergrund, das nun in der Musikgeschichtsschreibung in seiner zeitlichen und gesellschaftlichen Stellung betrachtet wird. Das musikalische Kunstwerk gilt seitdem als Ausdruckswille seines Schöpfers, der damit auf die musikalische Tradition Bezug nimmt. Seine Absichten halten Notenschrift, teilweise auch zusätzliche Kommentare fest, die Musikern als Hinweise zur Interpretation dienen. Diese kann der Absicht des Komponisten folgen, muss es aber nicht; sie kann sowohl eigene Anregungen einbringen als auch Intention und Funktion des Werks außer Acht lassen – dies geschieht zum Beispiel bei der Verwendung sinfonischer Werke als Ballettmusik oder bei der Aufführung von Filmmusik im konzertanten Rahmen.

Nicht immer erhebt Musik den Anspruch, Kunst zu sein. So trägt die Volksmusik aller Ethnien in der Geschichte kaum das Einmalige und Unverwechselbare in sich, das ein Kunstwerk eigentlich ausmacht; sie besitzt zudem keine festgelegten Formen, sondern nur Ausformungen von Modellen und ändert durch mündliche Überlieferung, Umsingen oder Zersingen, ähnlich dem Kinderlied, die Melodien im Laufe der Zeit. Auch bei der Improvisation existiert keine feste Form, sie ist einmalig, nie genau zu wiederholen und lässt sich schriftlich kaum aufzeichnen. Gleichwohl ist sie im Jazz und in der Solokadenz Bestandteil musikalischer Werke, in der Aleatorik das Ergebnis einer „offenen“ Gestaltungsabsicht, in den indischen Modellen Raga und Tala wie auch in den Maqamāt der klassischen arabischen Musik eine durch strenge Regeln bestimmte Kunstmusik, die in ihrer gesamten zeitlichen Ausdehnung und Binnenstruktur nicht festgelegt ist, sondern dem Musiker und seiner Intuition oder Virtuosität obliegt. Im 21. Jahrhundert wird für Improvisationsformen zunehmend der Begriff Spontankomposition verwendet.

Das Hören und Verstehen von Musik ist ein mehrstufiger ästhetisch-semiotischer Prozess. Der Hörer nimmt die physikalischen Reize auf und stellt die Beziehungen ihrer einzelnen Qualitäten wie Tonhöhe, -dauer usw. untereinander her, um dann Motive und Themen als kleinere, Periode und Satz als größere Ordnungen zu erkennen und schließlich Formen und Gattungen zu erfassen. Daneben erschließen sich Sinn und Bedeutung von Musik aus ihrer Zeichenstruktur, die sprachähnliche Züge aufweist, ohne dass Musik eine Sprache wäre. Dies erkenntnismäßige bzw. kognitive Verstehen erfordert einerseits das Vorwissen des Hörers, der sich bereits mit kompositionstechnischen, historischen und sozialen Bedingungen des Werks beschäftigt haben muss, andererseits hängt es von der intentionalen Einstellung gegenüber dem musikalischen Werk ab. Daneben ist Hören ein sinnliches Erlebnis, das eine subjektive und emotionale Hinwendung zur Musik herstellt, und damit insgesamt ein aktiver Vorgang.

Anwendungsbereiche und Wirkung

Soziale und psychosoziale Aspekte

Studien belegen, dass Musik Empathie sowie soziales und kulturelles Verständnis unter Zuhörern fördern kann.[63] Zudem vergrößern musikalische Rituale in Familien und Peer-Gruppen dort den sozialen Zusammenhalt unter den Teilnehmern.[64]

Zu den Wegen, auf denen Musik diese Wirkung entfaltet, zählen nach derzeitigen Erkenntnissen auch die Gleichzeitigkeit (Synchronizität) der Reaktion auf Musik sowie Nachahmungseffekte.[65] Schon kleine Kinder entwickeln mehr prosoziales Verhalten gegenüber Menschen, die sich synchron mit ihnen bewegen.[66][67]

→ Siehe auch: Musikpsychologie

Musikpädagogik

Die Musikpädagogik ist eine eng mit anderen pädagogischen Bereichen verbundene Wissenschaftsdisziplin, die die theoretischen und praktischen Aspekte von Bildung, Erziehung und Sozialisation in Bezug auf Musik umfasst. Sie greift einerseits die Erkenntnisse und Methoden der Allgemeinen Pädagogik, der Jugendforschung und Entwicklungspsychologie sowie mehrerer musikwissenschaftlicher Teilbereiche auf, andererseits die Praxis des Musizierens und der Musikübung. Ihre Ziele sind die musikalische Akkulturation und der reflektierende Umgang mit Musik im Sinne einer ästhetischen Bildung.

Die Grundgedanken der Schulmusik gingen von der Jugendmusikbewegung aus, deren stärkster Förderer Fritz Jöde vor allem das gemeinsame Singen von Volksliedsätzen propagierte und das praktische Musizieren vor die Musikbetrachtung stellte. Dies stieß nach 1950 u. a. bei Theodor W. Adorno auf Kritik, der die gesellschaftliche Bedingtheit des Kunstwerks und dessen kritische Funktion nicht ausreichend berücksichtigt sah.

„Der Zweck musikalischer Pädagogik ist es, die Fähigkeiten der Schüler derart zu steigern, daß sie die Sprache der Musik und bedeutende Werke verstehen lernen; daß sie solche Werke so weit darstellen können, wie es fürs Verständnis notwendig ist; sie dahin zu bringen, Qualitäten und Niveaus zu unterscheiden und, kraft der Genauigkeit der sinnlichen Anschauung, das Geistige wahrzunehmen, das den Gehalt eines jeden Kunstwerks ausmacht. Nur durch diesen Prozeß, die Erfahrung der Werke hindurch, nicht durch ein sich selbst genügendes, gleichsam blindes Musizieren vermag Musikpädagogik ihre Funktion zu erfüllen.“

Die Kritik erzeugte in ihrer Folge eine Öffnung des Musikunterrichts für viele Richtungen, u. a. für die Ideen der Aufklärung in den Schriften des Pädagogen Hartmut von Hentig. Vorstellungen wie Kreativität und Chancengleichheit wurden ebenso wichtig wie eine kritische Wahrnehmungserziehung zum emanzipierten Verhalten in einer akustisch zunehmend überladenen Umwelt. Auch Popularmusik und Musik außerhalb des europäischen Kulturkreises spielen seitdem eine Rolle.[69] Neue Strömungen außerhalb der Schulpädagogik stellen musikalische Erwachsenenpädagogik und Musikgeragogik für alte Menschen dar.

Musiktherapie

Die Musiktherapie setzt Musik im Rahmen einer therapeutischen Beziehung gezielt ein, um die seelische, körperliche und geistige Gesundheit wiederherzustellen, zu erhalten und zu fördern. Sie steht in enger Beziehung mit der Medizin, den Gesellschaftswissenschaften, der Pädagogik, Psychologie und Musikwissenschaft. Die Methoden folgen den unterschiedlichen (psycho)therapeutischen Richtungen wie den tiefenpsychologischen, verhaltenstherapeutischen, systemischen, anthroposophischen und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen.[70]

Die Nutzung von Musik zu therapeutischen Zwecken unterliegt historisch den sich wandelnden Vorstellungen des Musikbegriffs wie der jeweiligen Vorstellungen von Gesundheit, Krankheit und Heilung.[71] Bereits bei den Naturvölkern kam der Unheil abwehrenden und magischen Kraft von Musik eine große Bedeutung zu. Sie ist im Tanach erwähnt bei der Heilung Sauls durch Davids Spiel auf dem Kinnor (1 Sam 16,14 ff. ) und in der griechischen Antike als Kathartik, d. h. Reinigung der Seele.[72] Unterschieden werden kann zwischen der Annahme von magisch-mythischen, biologischen und psychologisch-kulturgebundenen Wirkungsmechanismen. Zu berücksichtigen ist jeweils, dass Methoden nicht ohne Weiteres außerhalb ihres jeweiligen kulturhistorischen Kontextes anwendbar sind.[73]

Die heutigen Anwendungsbereiche der Musiktherapie liegen teilweise im klinischen Bereich, wie Psychiatrie, Psychosomatik, Neurologie, Neonatologie, Onkologie, Suchtbehandlung und in den verschiedenen Bereichen der Rehabilitation. Arbeitsfelder finden sich aber auch in nicht-klinischen Bereichen wie Heilpädagogik, in Schulen, Musikschulen, in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe und der frühkindlichen Förderung. Musiktherapie findet in allen Altersgruppen statt.[74]

Den Beruf des Musiktherapeuten auszuüben erfordert den Abschluss in einem anerkannten Studiengang, der in zahlreichen Ländern an staatlichen Hochschulen gelehrt wird.[72]

Medien, Technik und Wirtschaft

Medien halten die flüchtig verklingende Musik fest, machen sie für Mit- und Nachwelt verfügbar und lassen Musik erst entstehen. Sie sind als Noten eines Kunstwerks Gegenstand der historischen Forschung wie auch des Werturteils. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen Medien auf der einen, Aufführungs- und Kompositionsprozess sowie Musikanschauung auf der anderen Seite; Gleiches gilt für die Technik, die zur Produktion und Reproduktion genutzt wird und im Gegenzug die Spieltechnik der Musikinstrumente beeinflusst. Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Musikmedien sind seit den Anfängen des Druckwesens das Geschäftsziel einer ganzen Branche, die seit dem 20. Jahrhundert als Musikindustrie global operiert und ein nicht mehr zu überblickendes Angebot bereithält.

Notation

Wird Musik nicht mündlich tradiert, wie es bei Volksmusik der Fall ist, so kann sie niedergelegt werden in Zeichensystemen, die der visuellen Darstellung und Klärung der musikalischen Gedanken dienen: Notationen. Eine Notation überbrückt Zeit und Raum, man kann sie aufbewahren und reproduzieren, vervielfältigen und verbreiten. Damit dient sie dazu, Einblicke in den Schaffensvorgang eines Werks zu gewähren und dessen musikalische Strukturen nachzuvollziehen. Gleichzeitig schafft sie eine der Voraussetzungen zur Komposition und Verwirklichung der Kompositionsidee, da der musikalische Gedanke in der Notation festgehalten wird. Je nach ihrer Kodierung – Buchstaben, Ziffern, diskrete oder nicht diskrete grafische Zeichen – ist eine Notationsform in der Lage, Informationen mit unterschiedlicher Genauigkeit zu speichern.[75] Man unterscheidet dabei Resultatschriften, die einen bestehenden Zusammenhang verfügbar machen, von den Konzeptionsschriften, die neu erfundene Zusammenhänge festhalten. Zu den Aktionsschriften, die den Notentext für die Spieltechnik eines bestimmten Musikinstruments aufbereiten, zählen z. B. Tabulaturen für Orgel- oder Lautenmusik. Die heute gebräuchliche Notenschrift enthält noch vereinzelte Elemente der Aktionsschrift. Dabei kann Notation ein Werk nie vollständig in seinen Parametern erfassen, so dass immer ein Spielraum bei der Ausführung und Interpretation verbleibt; die historische Aufführungspraxis versucht, auf Grund von Quellen die Ausführung möglichst originalgetreu im Sinne des Komponisten und seiner ästhetischen Ansichten zu gestalten.

Die ersten Notationen sind aus alten Ägypten und dem antiken Griechenland bekannt. Die im byzantinischen und gregorianischen Choral verwendeten Neumen waren in der Lage, die Melodiebewegungen der einstimmigen christlichen Musik aufzuzeichnen. Etwa seit dem 8. Jahrhundert begannen sie sich zu entwickeln. Die frühen Neumen erforderten jedoch noch immer die Kenntnis der Melodie und der rhythmischen Ordnung, sie waren eine reine Resultatschrift. Um das Jahr 1025 führte Guido von Arezzo Neuerungen ein, die bis heute in der modernen Notenschrift gültig sind: Notenlinien im Terzabstand und die Notenschlüssel.[76]

Im 13. Jahrhundert erforderte die mehrstimmige Musik eine genauere Fixierung der Tondauern. Die Modalnotation wies den einzelnen Noten feste Werte für die Dauer zu, die Mensuralnotation ordnete vor dem Hintergrund des gleichzeitig entstehenden Taktsystems die Proportionen der Tondauern untereinander. Damit konnten Tondauern exakt dargestellt werden. Die Stimmen wurden dabei einzeln notiert, nach der Fertigstellung einer Komposition getrennt in einem Chorbuch aufgezeichnet und zur Ausführung wiederum als Einzelstimmen abgeschrieben.

Die heute international gebräuchliche Standardnotation ist seit dem 17. Jahrhundert entstanden. Vor allem die präzise Aufzeichnung der Dauern erfuhr seitdem noch einige Erweiterungen. Zunächst wurde das Grundzeitmaß mit Tempobezeichnungen und Taktangaben bestimmt, nach der Erfindung des Metronoms durch Johann Nepomuk Mälzel im Jahr 1816 war es mechanisch reproduzierbar durch eine genaue Angabe der Taktschläge pro Minute. Nach dem Vorbild Béla Bartóks geben Komponisten zusätzlich die Aufführungsdauern einzelner Abschnitte in Minuten und Sekunden an. Neue Typen seit dem 20. Jahrhundert waren die graphische Notation und Aufzeichnungsformen zur Produktion elektronischer Musik.[77]

Notendruck

Bald nach Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um das Jahr 1450 begann auch der Notendruck. Bereits für 1457 ist das erste gedruckte Musikwerk nachweisbar, noch vor 1500 entwickelte Ottaviano dei Petrucci die Drucktechnik mit beweglichen Notentypen. Wichtige Drucker und Verleger wie Pierre Attaingnant und Jacques Moderne veröffentlichten die Chansons, Motetten und Tanzstücke ihrer Zeit erstmals in Sammelausgaben – sie befriedigten damit die Nachfrage des Publikums nach weltlicher Musik zur Unterhaltung und zogen zugleich einen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Verkauf hoher Stückzahlen. Damit setzte auch eine verstärkt überregionale Verbreitung von Musikstücken ein.

Technische Verfahren wie Tiefdruck im 16., Notenstich und Lithografie im 18. Jahrhundert verbesserten die Qualität des Notendrucks erheblich und gestatteten, sowohl umfangreiche als auch grafisch kompliziert aufgebaute Notentexte wiederzugeben. Fotosatz, Offsetdruck und schließlich computergesteuerte Notensatzprogramme erweiterten diese Möglichkeiten nochmals.[78]

Reproduktionstechnik

Die Schallaufzeichnung begann 1877 mit Thomas Alva Edisons Phonographen. Dieser Apparat unterstützte bis in die 1930er-Jahre die Musikethnologie: allein Béla Bartók und Zoltán Kodály zeichneten damit tausende von Volksliedern bei der Feldforschung in Osteuropa und Nordafrika auf. 1887 entwickelte Emil Berliner die erste Schallplatte und das dazugehörige Grammophon. Mit diesem Gerät, das bald in Serie gefertigt wurde und die Schellackplatte als Speichermedium popularisierte, hielt die Musik aller Gattungen auch in jene Haushalte Einzug, die keine Hausmusik betrieben und Arrangements oder Auszüge für das Klavierspiel verwendeten.[78] Die Erfindung und Vermarktung der Schallplatte beeinflusste bald die Musik selbst; 1928 schloss Igor Strawinsky einen Vertrag mit dem Unternehmen Columbia Records, um seine Werke authentisch einzuspielen.[79]

Mehrere technische Schritte verbesserten die Schallplatte. 1948 setzte sich Polyvinylchlorid als Fertigungsmaterial durch, das Platten mit schmaleren Rillen erlaubte, ihre Spieldauer wesentlich verlängerte und die Tonqualität erheblich steigerte, da die Abspielgeschwindigkeit von 78 auf 33 bzw. 45 Umdrehungen pro Minute sank. Die lange zuvor entwickelte Stereofonie führte 1958 zur Stereo-Schallplatte und in den 1960er-Jahren zum zweikanaligen Rundfunk. Dies erforderte eine neue Generation von Wiedergabegeräten, Stereoanlagen wurden in großer Anzahl verkauft. High Fidelity wurde zum Standard der Klangtreue. Das Direktschnittverfahren, bei dem die Aufnahme nicht wie zuvor auf einem Tonband aufgezeichnet wurde, vergrößerte die Güte der Musikwiedergabe nochmals. Außerdem etablierte sich eine neue Berufsgruppe: der DJ. Daneben waren Tonbänder auch im privaten Bereich beliebt, insbesondere in Form von Compact Cassetten zum Abspielen und Aufnehmen im Kassettenrekorder und zum mobilen Einsatz im Walkman.

Die Compact Disc als Speichermedium gelangte 1982 auf den Markt. Sie steht am Anfang der digitalen Medien, mit denen Musik in höchster Qualität bei verhältnismäßig geringem Platzbedarf gespeichert werden kann.[80] Ein weiterer Schritt zur Digitalisierung, der mit der allgemeinen Verbreitung von Computern einherging, war die Entwicklung von Audioformaten wie z. B. MP3, das eine plattform- und geräteunabhängige Nutzung erlaubt und im Internet in Form von herunterladbaren Musikdateien einen weiteren Verbreitungsweg nimmt.

Audiovisuelle Medien