Evolutionäre Psychologie

Die evolutionäre Psychologie (auch Evolutionspsychologie) ist ein Forschungszweig der Psychologie. Er versucht, das Erleben und Verhalten des Menschen mit Erkenntnissen über die Evolution zu erklären. Grundannahme und -logik der evolutionären Psychologie lassen sich folgendermaßen auf den Punkt bringen: Jeder direkte Vorfahre eines jeden Menschen hat zwingend logisch lange genug überlebt, um mindestens einen Nachkommen zu zeugen. Dafür nützliche Verhaltenspräferenzen (z. B. Nahrungsvorlieben, Partnerwahl) müssen demnach auch alle heute lebenden Menschen als deren Nachfahren als Verhaltenspotentiale – auf Basis sog. evolvierter (jedoch umweltsensitiver) psychologischer Mechanismen – in sich tragen, sofern Verhalten auch unter genetischem Einfluss steht. Letzteres wird auf Basis u. a. der empirischen Forschungsergebnisse der Verhaltensgenetik als evident angesehen.[1]

Im Gegensatz zu Disziplinen wie etwa Sozialpsychologie, Lernpsychologie und Kognitionspsychologie hat die evolutionäre Psychologie den Anspruch, auf jedes Teilgebiet der Psychologie anwendbar zu sein.[2] In der evolutionären Psychologie spielen klassische psychologische Daten weiterhin eine große Rolle, jedoch werden diese durch Erkenntnisse über die Stammesgeschichte des Menschen, Jäger-und-Sammler-Studien oder ökonomische Modelle ergänzt.

Trotz ihres großen Erfolges ist die evolutionäre Psychologie teils umstritten. Zum einen wird aus wissenschaftstheoretischer Sicht häufig die evolutionspsychologische Methode kritisiert: Stephen Jay Gould kritisiert etwa, dass Annahmen über die evolutionäre Bildung kognitiver Mechanismen häufig nicht mehr als plausibel klingende Geschichten seien, die sich nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung bestätigen oder widerlegen ließen.[3] Zudem stehen insbesondere populärwissenschaftliche Erörterungen des Themas häufig in der Kritik: So würden etwa Unterschiede im geschlechtsspezifischen Verhalten angeblich auf vereinfachende Weise (reduktionistisch) auf angeborene, biologische Merkmale zurückgeführt.[4][5] Vor allem klassische milieutheoretisch ausgerichtete Sozialwissenschaftler fühlen sich von der evolutionären Psychologie bedroht.[6]

Evolutionäre Psychologen entgegnen dieser Kritik u. a., dass diese weniger wissenschaftlich als vielmehr politisch motiviert sei und auf zahlreichen Missverständnissen sowie auf dem moralistischen Fehlschluss beruhe.[7][8][9][10]

Entstehung

Der Begriff der evolutionären Psychologie wurde 1973 von Michael Ghiselin geprägt; verwandte Thesen können allerdings auch schon in Charles Darwins Die Abstammung des Menschen und Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren gefunden werden. Bereits Mitte der 1980er Jahre wurden Ideen der evolutionären Psychologie mit dem Schlagwort der „Atombombe in der Hand des Neandertalers“ in breiter Öffentlichkeit diskutiert.

Zu einem eigenständigen und einflussreichen Ansatz wurde die evolutionäre Psychologie trotz den Ansätzen der Vorläufer erst in den frühen 1990er Jahren, unter anderem durch den 1992 herausgegebenen Sammelband The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and The Generation of Culture von Jerome Barkow, Leda Cosmides und John Tooby. In den folgenden Jahren war die evolutionäre Psychologie regelmäßig Gegenstand populärwissenschaftlicher Publikationen von Wissenschaftlern wie David Buss und Steven Pinker. Ähnlich wie die kognitive Neurowissenschaft wird die evolutionäre Psychologie häufig als ein zentrales Element der zunehmend biologisch ausgerichteten Kognitionswissenschaft begriffen.

Theorie

Evolution von Körper und Verhaltensweisen

Typische Beispiele für die Evolution von Lebewesen beziehen sich auf körperliche Merkmale. Die genetische Grundlage, die dafür verantwortlich ist, dass eine Gazelle schneller laufen kann, wird die Überlebenschancen des Tiers steigen lassen, da die Gazelle Verfolgern besser entkommen kann. Folglich ist es wahrscheinlich, dass sich die entsprechenden Allele innerhalb der Gazellenpopulation allmählich durchsetzen und zu einem allgemeinen Merkmal von Gazellen werden. Nicht anders sieht es nach Ansicht von Evolutionspsychologen in Bezug auf geistige Merkmale aus. So sollen etwa Gedächtnis-, Wahrnehmungs-, Problemlöse- oder Lernleistungen vergleichbar die Überlebenschancen von Individuen beeinflussen. Damit geht man in der evolutionären Psychologie davon aus, dass sich auch vorteilhafte geistige Merkmale – insofern sie vererbbar sind – innerhalb einer Population durchsetzen und folglich kognitive Fähigkeiten ein Produkt der evolutionären Anpassung sind.[11]

Für eine evolutionäre Bildung des Geistes kann auch unter Bezug auf Verhaltensweisen argumentiert werden. So kann etwa die Pflege und der Schutz des Nachwuchses bei vielen Arten zu einer erhöhten Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit des Nachwuchses und letztlich zu einem evolutionären Vorteil führen. Die Möglichkeit, dass solche Verhaltensmuster sich im Verlauf der Stammesgeschichte entwickeln konnten, ist also – auch in Bezug auf den Menschen – einsichtig. Vom Menschen wird das entsprechende Verhalten zu wesentlichen Teilen in Form von geistigen Phänomenen wie „Zuneigung“ und „Sorge um die eigenen Kinder“ erlebt. Es liegt daher nahe, zu versuchen, die Herausbildung solcher Emotionen im Rahmen einer evolutionären Theorie zu erklären.

Eine weitere Grundannahme für die Entwicklung des Geistes durch natürliche Evolution ist, dass geistige Prozesse mit physiologischen Prozessen im Gehirn korreliert sind und durch Aktivität von Nervenzellen hervorgerufen werden – dass also das Gehirn ein Produkt eines langen Adaptationsprozesses ist.[11] So impliziere die evolutionäre Bildung der „Bausteine“ des Gehirns auch die evolutionäre Bildung des Geistes.

Adaptation und Umwelt

Es ist innerhalb der Wissenschaften unumstritten, dass auch die Psyche des Menschen eine Folge von Evolutionsprozessen ist. Umstritten ist allerdings, in welchem Maße das Denken und Fühlen von Menschen durch evolutionär entstandene und somit angeborene Mechanismen geprägt ist und wie viel davon evolutionäre Psychologen tatsächlich über die Evolution des Geistes herausfinden können. Die Hauptvertreter der gegenwärtigen evolutionären Psychologie vertreten in Bezug auf diese Fragen recht spezifische Thesen.

Ausgangspunkt der gegenwärtigen evolutionspsychologischen Theorie ist häufig die Beobachtung, dass viele menschliche Verhaltensweisen keinesfalls den Reproduktions- und Überlebenserfolg von Menschen sichern, ihm zum Teil sogar entgegenstehen. So ist zum Beispiel die Beteiligung an einer Samenbank eine kostensparende Möglichkeit, den eigenen Reproduktionserfolg zu erhöhen. Dennoch zeigen Männer in der Regel kein ausgeprägtes Bedürfnis, als Samenspender aufzutreten. Auch wäre aus heutiger Sicht die Angst vor Autos weitaus sinnvoller als die Angst vor Schlangen, der Ekel vor Alkohol wäre sinnvoller als der Ekel vor Speichel. Dennoch haben die meisten Menschen eher vor Schlangen Angst und ekeln sich eher vor Speichel. Derartige Beobachtungen können den Eindruck vermitteln, dass die menschlichen Bedürfnisse und das Empfinden sich nicht nur auf unmittelbar überlebensspezifisch relevante Belange beschränken.

Evolutionäre Psychologen begegnen derartigen Beobachtungen durch die Theorie der environment of evolutionary adaptedness (EEA, deutsch etwa: „Umwelt der evolutionären Angepasstheit“). Sie weisen darauf hin, dass sich die Menschen im Wesentlichen in der Zeit des Pleistozän (also in einem 1,8 Millionen bis 10.000 Jahre vergangenen Zeitraum) entwickelt haben. Die Menschen des Pleistozän waren in relativ kleinen Jäger-und-Sammler-Gesellschaften organisiert. Agrarische Gesellschaften gibt es demgegenüber erst seit etwa 10.000 Jahren, moderne industrielle Kulturen erst seit wenigen hundert Jahren. Evolutionäre Psychologen argumentieren nun, dass der Blick auf die Menschheitsgeschichte deutlich macht, dass der menschliche Geist an eine steinzeitliche und nicht eine moderne Umwelt angepasst ist. Cosmides und Tooby erklären in diesem Sinne: “Our modern skulls house a Stone Age mind.”[12] (Deutsch: „Unsere modernen Schädel beherbergen einen steinzeitlichen Geist.“)

Evolutionäre Psychologen argumentieren, dass Verhaltensweisen, die gut an eine steinzeitliche Umwelt angepasst sind, nicht zwangsläufig auch gut an eine moderne Umwelt angepasst sein müssen. Deswegen könne man in gegenwärtigen Kulturen Verhaltensweisen beobachten, die dem Reproduktions- und Überlebenserfolg von Menschen zum Teil radikal entgegenstehen. Diese Überlegung impliziere aber zugleich, dass sich evolutionspsychologische Theorien zur Entstehung von kognitiven Merkmalen an den steinzeitlichen Umweltbedingungen orientieren müssen.

Modularität des Geistes

Evolutionspsychologen gehen davon aus, dass das Gehirn aus zahlreichen kognitiven Systemen aufgebaut ist, die jeweils auf die Informationsverarbeitung eines abgegrenzten Bereichs oder einer Klasse von Reizen spezialisiert sind. In der evolutionären Psychologie hat sich der Begriff des „Moduls“ durchgesetzt, so dass etwa ein Modul zum Erkennen von Gesichtern, ein Angstmodul oder ein Modul zur Einschätzung räumlicher Relationen angenommen wird. Evolutionspsychologen postulieren, dass diese spezialisierten Module unseren Vorfahren ermöglichten, schnell und effektiv auf Herausforderungen aus der Umwelt zu reagieren. Aus diesem Grund seien diese Module anstelle einer unspezifischen Mehrzweckintelligenz selektiert worden, die nach Auffassung von Evolutionspsychologen langsamer arbeitet und sich evolutionär nicht durchgesetzt habe.[13][14]

Die gegenwärtige evolutionäre Psychologie ist also an eine bestimmte Theorie über die Struktur des Geistes gebunden: Es wird davon ausgegangen, dass der Geist nicht ein allgemeines, unspezifisches intellektuelles Vermögen ist. Vielmehr soll der Geist selbst eine feine Gliederung haben und zu wesentlichen Teilen aus kognitiven Mechanismen mit spezifischen Aufgaben zusammengesetzt sein.

Diese so genannte Theorie der Modularität des Geistes geht auf den Nativismus zurück, der von Noam Chomsky im Zusammenhang mit seiner Theorie der Universalgrammatik entwickelt worden ist. Chomsky hatte argumentiert, dass sich das menschliche Sprachvermögen (und insbesondere der Spracherwerb) nur erklären lässt, wenn man angeborene grammatische Prinzipien annimmt, nach denen die natürlichen Sprachen organisiert sind.[15] Der Kognitionswissenschaftler Jerry Fodor erweiterte Chomskys Ansatz zu einer allgemeinen Theorie der Modularität des Geistes.[16] Nach Fodor gibt es zahlreiche angeborene und evolutionär entstandene kognitive Mechanismen, etwa im Bereich der Wahrnehmung und des Gedächtnisses. Diese „Module“ genannten Mechanismen sind auf einen spezifischen Input spezialisiert, den sie schnell und unbewusst analysieren. Höhere kognitive Funktionen sind nach Fodor jedoch nicht modular organisiert, vielmehr gibt es eine zentrale Verarbeitungseinheit, die der bewussten und komplexen Analyse von Informationen dient.

Evolutionäre Psychologen gehen über Fodor hinaus, indem sie behaupten, der menschliche Geist sei zu weiten Teilen modular organisiert. Durch Adaptation hätten sich zahlreiche angeborene, kognitive Mechanismen entwickelt, die spezielle Aufgaben erfüllen. In diesem Sinne erklären Tooby und Cosmides: “our cognitive architecture resembles a confederation of hundreds or thousands of functionally dedicated computers (often called modules).”[17] (Deutsch: „Unsere kognitive Architektur ähnelt einem Zusammenschluss von hunderten oder tausenden Computern (häufig ‚Module‘ genannt) mit jeweils einer bestimmten Funktion.“) Ziel der evolutionären Psychologie ist es folglich, diese Module zu identifizieren und ihre Entstehung zu klären. Aus Sicht des Prähistorikers Steven Mithen zeichnet sich die Modularität im Denken des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) vor allem dadurch aus, dass die Module nicht mehr streng voneinander isoliert operieren, sondern miteinander verbunden sind.

Zentrale Annahmen der gegenwärtigen evolutionären Psychologie sind also: Es gibt eine sehr große Anzahl von kognitiven Mechanismen (Modulen), die a) angeboren, b) hochspezialisiert und c) durch einen Adaptationsprozess in d) einer steinzeitlichen Umwelt zu erklären sind. Mit diesen Thesen geht die Gegenwartsforschung über die allgemeine Bestimmung der evolutionären Psychologie (als Erforschung der Psyche aus evolutionärer Perspektive) hinaus. Viele Forscher verstehen die evolutionäre Psychologie daher auch als ein neues Forschungsparadigma, das neue Fragen, Untersuchungsmethoden und Theorien ins Zentrum der Psychologie rückt.

An der Theorie der Modularität des Geistes wird kritisiert, dass sie empirisch wenig erforscht ist und Bestätigung für diese Theorie fast ausschließlich aus Untersuchungen mit Variationen des Wason Selection Task stammen.[18][19] In einer Reihe von Experimenten mit dem Wason Selection Task haben die Evolutionspsychologen Leda Cosmides und John Tooby als erste festgestellt, dass es Menschen deutlich leichter fällt, Abweichungen von sozialen Regeln als Regelverletzungen zu erkennen als logisch gleichartige Abweichungen von Regeln, die keinen sozialen Bezug aufweisen. Zum Beispiel machten Versuchspersonen weniger Fehler, wenn sie Verstöße gegen die Regel „Wer Alkohol trinken will, muss mindestens 18 Jahre alt sein“ erkennen sollen, als wenn sie die Regel „Eine Karte mit einem Vokal auf der einen Seite hat eine gerade Zahl auf der Rückseite“ anhand von Karten überprüfen. Daraus schlossen Cosmides und Tooby, dass das menschliche Gehirn ein Modul zum Erkennen von Betrügern in sozialen Verhandlungssituationen enthält, und interpretierten die Ergebnisse als Beleg für den modularen Aufbau und gegen eine inhaltsunabhängige Allzweckintelligenz.[19][20] Kritiker wenden ein, dass die Interpretation von Cosmides und Tooby eine Reihe logischer Fehlschlüsse enthält.[19][21] Zum Beispiel hat die verwendete Variation des Wason Selection Task nur einen Aspekt deduktiver Logik erfasst. Da menschliches Denken jedoch auf einer Reihe anderer, nicht untersuchter logischer Systeme (z. B. syllogistische Logik, Prädikatenlogik, Modallogik, induktive Logik usw.) basiert, könne das Ergebnis der Untersuchung nicht als Widerlegung der Allzweckintelligenz angesehen werden.[19] Kritisiert wird auch, dass sich die Regeln nicht nur in ihrem Abstraktionsgrad, sondern auch in ihrer logischen Struktur grundlegend unterscheiden[20] und dass sie tatsächliche soziale Verhandlungssituationen falsch abbilden.[19] Laut Cosmides und Tooby liegt immer dann Betrug vor, wenn jemand eine Leistung erhält, ohne dafür zu bezahlen. In realen Interaktionen ist das nicht zwingend der Fall, da man nicht betrügt, wenn man z. B. ein Geschenk erhält. Cosmides’ und Toobys Befund sage deshalb nichts über tatsächliche Verhandlungen aus und sei kein Beleg für ein Betrüger-Erkennungs-Modul.[19]

Von Neurowissenschaftlern wird neuronale Plastizität als ein Argument gegen die Theorie der Modularität angeführt.[13][14][22] Untersuchungen zeigen, dass neuronale Vernetzungen sich ein Leben lang in Abhängigkeit von Umweltreizen und Erfahrungen der Person verändern, und werfen die Frage auf, in welchem Umfang der Aufbau des Gehirns in den Genen programmiert ist.[14] Insbesondere die höheren Systeme im Neocortex, die für komplexe Aufgaben verantwortlich sind, lassen in neurobiologischen Studien keinen modularen Aufbau erkennen.[23][24]

Methoden und methodologische Herausforderungen

Erklärungsrichtungen

Das Projekt der evolutionären Psychologie lässt verschiedene Erklärungsstrategien zu. Zum einen kann man mit der Beschreibung eines psychischen Merkmals (wie etwa räumlicher Wahrnehmung, Eifersucht oder Ekel) beginnen. In einem zweiten Schritt wird dann eine Adaptationshypothese entwickelt, es wird also beschrieben, welche Umweltbedingungen zur Herausbildung eines Merkmals geführt haben könnten. Schließlich gilt es, diese Hypothese gegen Alternativen zu verteidigen. Klassische Untersuchungen in der evolutionären Psychologie drehen diese Erklärungsstrategie jedoch um. Sie beginnen nicht mit der Beschreibung psychischer Merkmale, sondern mit der Beschreibung steinzeitlicher Umweltbedingungen und versuchen auf Basis dieser Beschreibung bestimmte psychische Merkmale vorherzusagen. So wird etwa argumentiert, dass die geschlechtliche Arbeitsteilung in steinzeitlichen Gesellschaften unterschiedliche Anforderungen an das räumliche Vorstellungsvermögen von Frauen und Männern stellte und daher davon auszugehen sei, dass sich die räumliche Kognition geschlechtsspezifisch entwickelt hat. Im Folgenden wird versucht, entsprechende Unterschiede kognitionspsychologisch bei heutigen Menschen nachzuweisen (siehe Abschnitt: Räumliche Wahrnehmung).

Es hat aus methodologischer Perspektive zwei entscheidende Vorteile, mit einer Beschreibung der Umweltbedingungen zu beginnen und mit ihrer Hilfe psychische Merkmale vorherzusagen. Zum einen können Voraussagen zur Bestätigung von evolutionspsychologischen Thesen dienen und Evolutionspsychologen haben somit ein Argument gegen den Einwand, dass ihre Theorien grundsätzlich nicht überprüfbar (verifizierbar und falsifizierbar) seien. Zum anderen können entsprechende Vorhersagen zur Entdeckung neuer Merkmale des Geistes führen und so produktiv in die psychologische Forschung wirken. Allerdings kann die beschriebene Methode auch problematisch sein, da sie eine hinreichend genaue Kenntnis der steinzeitlichen Lebensbedingungen voraussetzt.

Man kann zwischen drei zentralen methodischen Herausforderungen unterscheiden: Zunächst müssen evolutionäre Psychologen eine hinreichend genaue Kenntnis über die steinzeitlichen Umweltbedingungen haben. Erkenntnisgrenzen ergeben sich hier aus mangelnden archäologischen bzw. paläontologischen Daten und der Tatsache, dass auch in der Steinzeit nicht nur eine homogene Umwelt aufzufinden war. Des Weiteren müssen evolutionäre Psychologen Aussagen über angeborene, universelle psychische Merkmale treffen und sie etwa von sozial und kulturell geformten Strukturen trennen. Schließlich ist zu zeigen, dass die angeborenen psychischen Merkmale tatsächlich auf eine Anpassung an die beschriebenen steinzeitlichen Umweltbedingungen zurückzuführen sind.

Bestimmung der steinzeitlichen Umwelt

Evolutionspsychologen gehen davon aus, dass der menschliche Geist durch Anpassung an eine steinzeitliche Umwelt geformt wurde. Sie versuchen daher, von den Ausgangsbedingungen her das Entstehen seiner heute existierenden Beschaffenheit zu rekonstruieren. Dabei stützen sie sich zum einen auf archäologische und paläontologische Daten; zum anderen stützen sie sich auf gegenwärtig existierende Jäger-und-Sammler-Kulturen, um mit Hilfe eines Analogieschlusses auf die Lebensbedingungen steinzeitlicher Menschen zu schließen. Es bleibt allerdings umstritten, wie hilfreich ein solcher Analogieschluss tatsächlich ist, schließlich haben sich auch die Lebensbedingungen der heutigen Jäger-und-Sammler-Kulturen in den letzten 10.000 Jahren verändert. So wurden alle gegenwärtig existierenden Kulturen etwa durch Handel, eingeschleppte Krankheiten, Versklavung, Migrationsdruck oder Kolonialpolitik beeinflusst.[25]

Ob die verfügbaren Daten dennoch ausreichen, um evolutionspsychologische Hypothesen von empirisch gewonnenen Daten abzuleiten, hängt auch vom konkreten Thema ab. So kann man etwa davon ausgehen, dass Raubtiere eine Gefahr für die meisten steinzeitlichen Menschen und deren Vorfahren waren – ganz unabhängig von ihren konkreten Lebensbedingungen. Die Unterstellung eines angeborenen Angstmechanismus kann daher als naheliegend erscheinen. Komplizierter wird es allerdings, wenn psychische Merkmale untersucht werden sollen, die wesentlich von der sozialen Struktur und zwischenmenschlichen Interaktion abhängig sind – also etwa von Partnerwahl, Aggression oder Eifersucht. Gleichwohl lassen sich einige allgemeine Aussagen über steinzeitliche Gemeinschaften machen. So hatte das Fehlen landwirtschaftlicher Techniken zur Folge, dass steinzeitliche Menschen allgemein in verhältnismäßig kleinen Gemeinschaften lebten. Andererseits ist von erheblichen Unterschieden in der Sozialstruktur steinzeitlicher Gemeinschaften auszugehen, so wie man ja auch erhebliche Unterschiede bei gegenwärtigen Jäger-und-Sammler-Kulturen findet. Entsprechende Unterschiede werden schon durch die geographisch bedingten Variationen (Tropen, Steppe, Berge, Wüste usw.) nahegelegt, die wiederum verschiedene Gefahren und Nahrungsmittelquellen mit sich bringen. Angesichts derartiger Unterschiede stehen evolutionäre Psychologen vor der Herausforderung, allgemeine und dennoch hinreichend gehaltvolle Aussagen über die steinzeitlichen Gemeinschaften zu machen.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass sich die Evolution des Geistes aus der Anpassung an die physische und die psychische Umwelt ergibt. Kritiker argumentieren, dass evolutionspsychologische Beschreibungen der steinzeitlichen Umweltbedingungen immer eine gewisse Willkür enthalten, weil paläontologische Daten kaum etwas über die sozialen Interaktionen aussagen, die für die evolutionäre Entwicklung des Geistes von besonderer Bedeutung waren.[26][27][28][29] Phänomene wie Eifersucht oder Partnerwahl hängen zu großen Teilen von der Sexualmoral und dem Sexualverhalten der Gemeinschaft ab. Es ist schwer, Erkenntnisse über diese Bedingungen zu erlangen, da man keine schriftlichen Zeugnisse hat und selbstverständlich keinen „versteinerten Geist“ auffinden kann. Zudem ist davon auszugehen, dass Sexualmoral und -verhalten auch in steinzeitlichen Gemeinschaften nicht statisch waren, sondern sich über die Zeit auf unterschiedliche Weise entwickelt haben. David Buller beschreibt dieses Problem im Rahmen der Theorie des Wettrüstens:

|

Many arms races are between predators and prey. As predators get better in catching their prey, this creates a selection pressure on the prey to become better at escaping the predator, which creates a selection pressure to catch the more adept prey and so on. […] But this means that, as human psychology evolved, the adaptive problems driving human psychological evolution would have evolved in a lockstep, so that there would have been no stable adaptive problems driving human psychological evolution.[30] |

Viele Wettrüsten finden zwischen Jäger und Beute statt. Wenn der Jäger besser im Fangen der Beute wird, löst dies einen Selektionsdruck auf die Beute aus, sich in der Flucht vor dem Jäger zu verbessern, was wiederum einen Selektionsdruck auf den Jäger ausübt, die besser angepasste Beute zu fangen usw. […] Aber dies bedeutet, dass die Evolution der menschlichen Psyche zugleich eine Veränderung der adaptiven Probleme der menschlichen Evolution der Psyche mit sich bringt und es daher keine stabilen adaptiven Probleme der Evolution der menschlichen Psyche gibt. |

Außerdem muss man nicht nur Kenntnis über die physische und soziale Umwelt, sondern auch über die motivationalen und kognitiven Prozesse unserer Vorfahren besitzen, die bestimmten, welche Umweltfaktoren als relevant wahrgenommen wurden und welche nicht. Zuletzt kommt hinzu, dass evolutionäre Anpassung von der Modifizierbarkeit bereits vorhandener Merkmale abhängt. Um herauszufinden, wie eine Adaptation entstand, muss man etwas über das vorhandene Merkmal wissen, das modifiziert und selektiert wurde, um das adaptive Problem zu lösen. Ohne Kenntnis der bereits vorhandenen psychologischen Merkmale unserer Vorfahren können keine Aussagen darüber gemacht werden, wie die Selektion sie verändert hat und die heutigen Merkmale entstanden sind.[26][27][28][29]

Evolutionspsychologen stehen also beim Bezug auf die steinzeitlichen Umweltbedingungen vor zwei methodischen Herausforderungen: Zum einen muss gezeigt werden, inwieweit es überhaupt eine stabile und homogene steinzeitliche Umwelt gab. Zum anderen müssen Daten über diese viele tausend Jahre zurückliegende Umwelt gewonnen werden. Es ist entscheidend, dass diese Probleme graduell sind. Vertreter und Kritiker evolutionspsychologischer Hypothesen sind sich einig, dass es Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen steinzeitlichen Gemeinschaften gab. Sie sind sich auch einig, dass man auch heute noch einiges über diese Gemeinschaften herausfinden kann und es dennoch Erkenntnisgrenzen gibt. Die entscheidenden Streitfragen sind vielmehr, wie groß die Unterschiede waren, wie viel man über die steinzeitliche Umwelt wissen kann und welche Hypothesen mit diesem Wissen in vernünftiger Weise gerechtfertigt werden können.

Universalität des Geistes

Evolutionäre Psychologen gehen von einer universellen menschlichen Natur aus. Menschen besitzen demnach angeborene und universelle psychische Merkmale, die als Antwort auf die steinzeitlichen Umweltbedingungen entstanden sind.[31][32][33] Diese angenommene Universalität des Geistes schließe Variationen im Verhalten nicht grundsätzlich aus, da das universelle genetische Programm in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext ablaufe.[33]

Um zu zeigen, dass bestimmte Merkmale tatsächlich universell sind, verwenden Evolutionspsychologen kulturvergleichende Studien. Lässt sich ein psychologisches Merkmal unabhängig von Kultur und Lebenssituation nachweisen, so ist es plausibel, dass es sich hierbei um ein angeborenes und universelles Merkmal im Sinne der evolutionären Psychologie handelt. Die bekannteste, kulturvergleichende Studie mit evolutionspsychologischem Hintergrund kommt von David Buss, in der 10.047 Personen verschiedener Kulturen, Schichten und Altersstufen nach ihren Partnerpräferenzen befragt wurden.[34] Buss ging davon aus, dass Männer tendenziell jüngere Frauen bevorzugen würden, da diese über ein größeres reproduktives Potential verfügen. Er sah diese These durch seine Studie bestätigt. Buss u. a. unterscheiden dabei jedoch zwischen lang- und kurzfristigen Mating-Strategien, die nach verschiedenen Kriterien funktionieren. Männer würden sich z. B: bei der langfristigen Partnersuche weniger an der physischen Attraktivität und reproduktiven Fähigkeit orientieren, sondern stärker am Gesichtsausdruck, Frauen ziehen eher utilitaristische Kriterien heran.[35] Das deutet bereits eine gewisse soziokulturelle Variation oder Relativität verhaltensbiologischer Programme an.

Die Debatte um Buss’ Studie zeigt, dass vergleichende Studien bei verschiedenen Kulturen, Schichten oder Altersgruppen nie vollkommen identische Ergebnisse erzielen. Die entscheidende Frage ist daher, ob die Ergebnisse eindeutig genug sind, um eine spezifische evolutionspsychologische These und deren soziokulturelle Universalität zu stützen.[36] Zum Beispiel ergab eine erneute Analyse der Daten von Buss, dass ein sozialpsychologischer Ansatz, insbesondere die sozialstrukturelle Theorie (social structural theory), die Daten besser erklären kann als ein evolutionspsychologischer Ansatz.[37][38] (Siehe auch Abschnitt: Partnerwahl.)

Eine weitere methodische Herausforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass evolutionäre Psychologen universelle kognitive Strukturen auch dort vermuten, wo sich kein universelles Verhalten beobachten lässt. Natürlich gibt es Menschen, die in Beziehungen wenig oder gar keine Eifersucht zeigen. Dies schließt nach Ansicht von evolutionären Psychologen jedoch nicht die Existenz eines universellen Eifersuchtsmoduls aus. Ein anderes Beispiel ist die männliche, sexuelle Präferenz für Frauen mit bestimmten morphologischen Merkmalen. Selbstverständlich gibt es Männer, die überhaupt keine sexuelle Präferenz für Frauen haben. Dennoch gehen viele evolutionäre Psychologen davon aus, dass es entsprechende, universelle Präferenzmodule gibt. Ihre Argumentation stützt sich dabei auf die Theorie der Modularität des Geistes und Chomskys Evidenzen für eine angeborene Universalgrammatik. Chomsky nimmt an, dass ein implizites Wissen um grammatische Prinzipien angeboren ist – selbst dann, wenn diese grammatischen Prinzipien gar nicht in allen Sprachen vorkommen und manche Menschen sogar überhaupt nicht über Sprache und Grammatik verfügen (etwa so genannte Wolfskinder). Die Idee ist, dass derartige grammatische Prinzipien erst dann zur Anwendung kommen, wenn sie durch einen entsprechenden sprachlichen Input aus der Umwelt aktiviert werden.

In gleicher Weise kann man sich auch das Arbeiten von anderen angeborenen und universellen psychischen Modulen vorstellen. So muss etwa ein angeborenes und universelles Eifersuchtsmodul nicht überall zu eifersüchtigem Verhalten führen. Für tatsächlich beobachtbares Eifersuchtsverhalten sind zwei Faktoren notwendig, die erst zusammen eine hinreichende Bedingung darstellen: a) ein angeborenes und universelles Modul; b) ein entsprechender Input aus der gegenwärtigen Umwelt. Zudem kann es sein, dass der Input auf eine bestimmte ontogenetische Phase eingeschränkt werden muss. So zeigt sich etwa in entwicklungspsychologischen Studien, dass das Erlernen von grammatischen Prinzipien von Erfahrungen in der Kindheit abhängig ist. Wer seine Kindheit ohne sprachlichen Input verbracht hat, wird sich in späteren Jahren nur sehr mühselig ein sehr fehlerhaftes grammatisches Wissen aneignen können.

Der beschriebene Ansatz bringt aus methodologischer Perspektive Vor- und Nachteile mit sich. Vorteilhaft ist, dass heterogene Verhaltensmuster nicht unbedingt zu einer Widerlegung (Falsifikation) einer evolutionspsychologischen Hypothese führen müssen. Auf der anderen Seite wird es schwerer, eine evolutionspsychologische Hypothese zu überprüfen. Führt ein universelles Modul nicht zu universell beobachtbarem Verhalten, so müssen indirekte Wege gefunden werden, die Existenzannahme zu bestätigen oder zu widerlegen. Chomsky rechtfertigt seine These mit Hilfe von entwicklungspsychologischen Argumenten: Der schnelle und effiziente Spracherwerb sei ohne die Annahme von angeborenem Wissen – einem Forschungsgegenstand der Biolinguistik – gar nicht zu erklären.

Kritik der Universalismushypothese

Evolutionspsychologen wird im Zusammenhang mit ihren Erklärungen zur Universalität des Geistes Ethnozentrismus vorgeworfen. Kritiker argumentieren, dass Evolutionspsychologen Verhaltensweisen und psychische Merkmale aus der Perspektive ihres westlichen und kapitalistischen Kulturkreises sehen und für universell erklären.[39][40] Beispielsweise besagen evolutionspsychologische Theorien, dass Verwandtschaft primär durch genetische Faktoren bestimmt wird und Menschen nur in ihre leiblichen Kinder oder nahe Verwandte „investieren“, weil sie dadurch ihren eigenen reproduktiven Erfolg steigern würden. Kritiker wenden ein, dass dieses Verständnis von Verwandtschaft auf einem bestimmten kulturellen Kontext beruhe. In anglo-amerikanischen Kulturen werden Verwandtschaftskategorien (wie z. B. „Mutter“) überwiegend mithilfe genetischer Merkmale definiert, in anderen Kulturen würden hingegen Eigenschaften wie sozialer Status und Ehestand, nicht genetische Abstammung, darüber bestimmen, wer als Verwandter gilt.[41]

Weitere Einwände richten sich gegen die Annahme der Prägung aller Aspekte der menschlichen Psyche durch Adaptation speziell an eine paläolithische Umwelt. Argumentiert wird, dass sich selbst bei morphologischen und physiologischen Merkmalen Anpassungsprozesse viel rascher vollziehen können, so z. B. in Form des regionalen Rückgangs der Laktoseintoleranz seit dem Neolithikum als Folge der Domestikation von Haustieren[42] oder der Gewöhnung an eine eigentlich dysfunktionale fett- und zuckerreiche Kost. Ein ähnlich schneller Wandel könne auch für einige Aspekte der psychischen Ausstattung angenommen werden. Andere Argumente zielen darauf, dass die Evolution psychischer Merkmale von der wesentlich schnelleren Evolution kultureller Verhaltenssteuerungsmechanismen überlagert werden oder dass sich eine dauernde Koevolution von genetischer Ausstattung und Kultur vollzieht (siehe unten: Natur und Kultur).[43]

Der Vorwurf des Adaptationismus

Zentrale Herausforderungen für evolutionäre Psychologen sind die Beschreibungen der steinzeitlichen Umweltbedingungen und der psychischen Merkmale. Insbesondere Stephen Jay Gould und Richard Lewontin haben jedoch in dem Artikel The spandrels of San Marco and the Panglossion paradigm: a critique of the adaptationist programme argumentiert, dass eine weitere Herausforderung hinzutritt:[44] Es müsse gezeigt werden, dass sich ein beschriebenes psychisches Merkmal tatsächlich aufgrund eines adaptiven Vorteils entwickelt hat. Nach Gould und Lewontin haben sich nämlich viele angeborene und universelle Merkmale überhaupt nicht aufgrund ihrer scheinbar offensichtlichen Funktion durchgesetzt.

Merkmale, die sich unabhängig von ihrer Funktion durchgesetzt haben, werden nach Gould und Elisabeth Vrba Exaptationen genannt.[45] Dabei kann man zwischen zwei Typen von Exaptationen unterscheiden. Zum einen mag sich ein Merkmal in der Vergangenheit aufgrund eines bestimmten evolutionären Vorteils durchgesetzt haben, in der Gegenwart jedoch eine ganz andere Funktion erfüllen. Ein Beispiel für diesen Typ der Exaptation ist nach Gould die Entstehung der Federn. Die frühsten Formen von Federn setzten sich nach Gould nicht deshalb durch, weil sie Lebewesen das Fliegen ermöglichten. Vielmehr hatten sie eine zentrale Funktion in der Thermoregulation von Organismen. Obwohl Federn bei heutigen Vögeln als Flugfedern wesentlich der Fähigkeit des Fliegens dienen, sind sie nicht aufgrund dieser Funktion entstanden. Ähnliche Phänomene sind nach Gould auch bei psychischen Phänomenen zu erwarten. Auch wenn man feststellt, dass ein psychisches Merkmal eine bestimmte Funktion erfüllt, kann die evolutionäre Entstehung dieses Merkmals vollkommen unabhängig von dieser Funktion sein.

Der zweite Typ von Exaptationen wird von Gould Spandrel genannt. Bei den Spandrels handelt es sich um Merkmale, die sich als Nebenprodukte ohne eigenen Nutzen durchgesetzt haben. Die Entstehung eines Spandrels kann man sich vereinfacht wie folgt vorstellen: Ein Gen führt zu zwei Merkmalen, wobei das eine Merkmal einen bedeutenden evolutionären Vorteil mit sich bringt und sich das andere Merkmal weder positiv noch negativ auswirkt. Im Folgenden setzt sich das entsprechende Gen durch und damit auch ein Merkmal, das selbst durch gar keinen Nutzen gekennzeichnet ist. Nach Gould ist nun ein bedeutender Teil des menschlichen Geistes in diesem Sinne als Spandrel zu verstehen. So sei es etwa unplausibel, anzunehmen, dass sich das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit oder auch religiöse Überzeugungen aufgrund eines Überlebens- oder Reproduktionsvorteils entwickelt haben. Vielmehr sollte man davon ausgehen, dass sich solche psychischen Phänomene als Spandrels im Zuge der Entwicklung der allgemeinen kognitiven Fähigkeit zur Abstraktion ergeben haben.

Die Existenz von Spandrels und Exaptationen wird von evolutionären Psychologen meistens akzeptiert. Allerdings argumentieren sie, dass eine adaptive Erklärung häufig viel plausibler und besser belegt sei als der Bezug auf Spandrels und Exaptationen. Ein Schluss auf die beste Erklärung muss nicht alternative Hypothesen mit absoluter Gewissheit ausschließen. Zudem wird erwidert, dass Evolutionspsychologen gar nicht jede Überzeugung von Menschen auf einen Adaptationsvorteil zurückführen wollen. Vielmehr gehe es um eine evolutionäre Erklärung von grundlegenden kognitiven Mechanismen. In diesem Sinne erklärt etwa Steven Pinker:

|

the major faculties of the mind […] show the handiwork of selection. That does not mean that every aspect of the mind is adaptive. From low-level features like sluggishness and noisiness of neurons, to momentous activities like art, music, religion and, dreams, we should expect to find activities of the mind that are not adaptations in the biologists’ sense.[46] |

Die wesentlichen Fähigkeiten des Geistes […] sind das Werk der Selektion. Dies bedeutet nicht, dass jeder Aspekt des Geistes eine Anpassung ist. Von niedrigstufigen Eigenschaften wie der Trägheit und Verrauschtheit der Neuronen bis zu bedeutsamen Aktivitäten wie Kunst, Musik, Religion und Träumen sollten wir Aktivitäten erwarten, die keine Adaptationen im Sinne der Biologen sind. |

Behauptungen über das Vorliegen einer Adaptation sind jedoch sogar bei grundlegenden kognitiven Fähigkeiten wie dem Sprachvermögen umstritten. Es werden bestimmte Arten von Informationen für eine verlässliche evolutionäre Erklärung einer Adaptation benötigt. Da die pleistozänen Umwelten unserer Vorfahren sehr vielfältig waren, ist es fraglich, ob man von einer „Umwelt der evolutionären Angepasstheit“ sprechen, die genauen ökologischen Herausforderungen identifizieren und einen konstanten Selektionsdruck in der Umwelt der evolutionären Angepasstheit annehmen kann. Außerdem ist über die Populationsstruktur unserer Vorfahren (z. B. die soziale Organisation der Gruppen) wenig bekannt und bezüglich der Erblichkeit grundlegender kognitiver Mechanismen ist unklar, welche Anteile wie vererbt werden. Hinzu kommt die Frage, mit welcher Hominidengruppe der homo sapiens verglichen werden sollte, da keine Informationen über die Art des Selektionsdruckes vorliegen, der die Emergenz von Mechanismen wie die Sprache beeinflusste.[47][48]

Natur und Kultur

Verschiedene Forscher sehen die Evolutionspsychologie als eine Form von Reduktionismus und genetischem Determinismus.[13][49][50][51][52] Evolutionspsychologen sehen die menschliche Psyche und Physiologie als genetisches Produkt und nehmen an, dass Gene die Information für die Entwicklung und Steuerung des Organismus enthalten und diese Information über Gene von einer Generation zur nächsten übertragen wird.[49][53] Evolutionspsychologen sehen physische und psychologische Eigenschaften des Menschen dabei als genetisch programmiert. Selbst dann wenn Evolutionspsychologen den Einfluss der Umgebung auf menschliche Entwicklung anerkennen, verstehen sie die Umwelt nur als Aktivator oder Trigger für die programmierte, in den Genen enkodierte Entwicklungsanleitung.[49][54] Evolutionspsychologen sind z. B. der Ansicht, dass das menschliche Gehirn aus angeborenen Modulen besteht, die jeweils nur auf ganz bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, z. B. ein Angstmodul. Diese Module sind nach Auffassung von Evolutionspsychologen vor der eigentlichen Entwicklung des Organismus gegeben und werden dann durch irgendein Umweltereignis aktiviert. Kritiker wenden ein, dass diese Sichtweise reduktionistisch ist und dass kognitive Spezialisierung erst durch die Interaktion des Menschen mit seiner realen Umwelt, anstatt der Umwelt weit entfernter Vorfahren, zustande kommt.[49][54] Interdisziplinäre Ansätze bemühen sich zusehends um eine Vermittlung zwischen diesen gegensätzlichen Standpunkten und stellen heraus, dass biologische und kulturelle Ursachen kein Gegensatz bei der Erklärung menschlichen Verhaltens und selbst komplexer Kulturleistungen sein müssen.[55]

Empirische Überprüfung und Replikationskrise

Um die Vorhersagen der evolutionären Psychologie zu überprüfen, werden mitunter empirische, psychologische Studien durchgeführt. Viele psychologische Studien – auch in anderen Bereichen als der evolutionären Psychologie – konnten jedoch nachträglich nicht mehr reproduziert werden (Replikationskrise), unter anderem aufgrund des Publikationsbias und fragwürdigen Methoden wie p-hacking. Ein Beispiel für eine Theorie, die nachträglich verworfen wurde, ist die der „dualen Sexualität“ (engl. „dual sexuality“) von Frauen, die annahm, dass Frauen während des Eisprungs eine andere sexuelle Präferenz hätten (engl. „Ovulatory shift hypothesis“). Dazu wurden eine Reihe an Studien veröffentlicht, teils mit kleinen Teilnehmerzahlen und anderen methodischen Mängeln. Spätere, groß angelegte Replikationsstudien konnten viele dieser Ergebnisse jedoch nicht mehr bestätigen, und der maßgeblich an der Erforschung beteiligte Evolutionsbiologe Steve Gangestad distanzierte sich später von dieser Hypothese.[56][57]

Einzelne Forschungsprogramme

Emotionen

Siehe auch: Evolutionäre Emotionsforschung

Stolz dient der Signalisierung eines hohen sozialen Status. Individuen, die einen hohen Status erfolgreich kommunizieren, können ihren Zugang zu knappen Ressourcen und qualitativ hochwertigen Fortpflanzungspartnern verbessern. Eine Stratifizierung nach Status innerhalb einer Gruppe kann zudem Machtverhältnisse, Kooperationen und soziale Interaktionen erleichtern.[58]

Zu welchem Zweck sich die Fähigkeit zum Ekel im Laufe der Evolution herausgebildet hat, steht nicht eindeutig fest. Einige Wissenschaftler wie Paul Rozin halten eine starke Abwehrreaktion auf ungenießbare Substanzen für den Ursprung der Emotion. Auch die Psychologin Anne Schienle vermutet, dass der Ekel im Zusammenhang mit dem Würgereflex entstanden ist, der dazu dient, die Aufnahme ungenießbarer oder gesundheitsschädlicher Nahrung zu verhindern. Nach dieser Theorie sind Ekelreaktionen erst später als Schutzmechanismus auch auf Substanzen wie Körperprodukte und Gerüche ausgeweitet worden.

Betrug

Evolutionspsychologische Arbeiten zur Betrugserkennung beginnen häufig mit dem Phänomen des reziproken Altruismus, also mit Verhaltensweisen des Schemas Ich helfe Dir mit p, wenn Du mir mit q hilfst. Obwohl der reziproke Altruismus zum Vorteil aller Beteiligten ist, hat er sich nur bei wenigen Lebewesen durchgesetzt, neben Menschen zeigen etwa Vampirfledermäuse, Paviane und Schimpansen entsprechende Verhaltensweisen. Eine einfache Erklärung für die mangelnde Durchsetzung des reziproken Altruismus ergibt sich aus einfachen spieltheoretischen Überlegungen: Eine reziprok altruistische Gemeinschaft ist einer egoistischen Gemeinschaft überlegen, da bei der gegenseitigen Hilfe der Gewinn im Allgemeinen für alle Beteiligten höher ist als das Investment. Allerdings sind reziprok altruistische Gemeinschaften nicht stabil, da sie schnell betrügerisches Verhalten hervorbringen: Betrüger genießen alle Vorteile einer reziprok altruistischen Gemeinschaft, ohne selbst Arbeit investieren zu müssen. Da betrügerisches Verhalten den größten Vorteil bringt, wird es sich schließlich durchsetzen und somit die reziprok altruistische Gemeinschaft zum Kollabieren bringen.[59]

Aus diesen Überlegungen folgt, dass eine reziprok altruistische Gemeinschaft nur dann stabil sein kann, wenn wirksame Strategien zum Erkennen und Sanktionieren von betrügerischem Verhalten entwickelt werden. Evolutionäre Psychologen gehen daher davon aus, dass sich in der Evolution bei Menschen ein angeborener Mechanismus (ein Modul) zum Erkennen von betrügerischem Verhalten entwickelt hat. Allerdings folgt aus den bisherigen Überlegungen nicht zwingend die Existenz eines derart spezialisierten Moduls. Eine alternative Hypothese wäre, dass sich das Erkennen von betrügerischem Verhalten einfach aus der allgemeinen Fähigkeit des logischen Schließens ergibt: Menschen haben die Fähigkeit, Schlüsse der Form Wenn p, dann q. zu verstehen, was reziprok altruistische Vereinbarungen der Form Wenn Du mir mit p hilfst, dann helfe ich Dir mit q. mit einschließt. Folglich könnte sich das Erkennen von betrügerischem Verhalten aus der allgemeinen Fähigkeit des logischen Schließens ergeben, ohne dass ein spezialisiertes und angeborenes Modul zur Betrugserkennung notwendig wäre.

Cosmides und Tooby beanspruchen jedoch, diese Alternativhypothese experimentell ausschließen zu können.[61] Sie führten eine Reihe von Experimenten durch, die auf dem Wason Selection Task beruhen. In der Selection Task wird überprüft, in welchem Maße Personen einfache logische Schlussmuster wie den Modus tollens beherrschen. Das vielfach bestätigte Ergebnis ist, dass in derartigen Tests ausgesprochen viele Fehler gemacht werden. So wird Testpersonen etwa ein Satz der Form Wenn p, dann q präsentiert. Die Probanden müssen im Folgenden entscheiden, welche Aussagen diesem Satz widersprechen. Dabei haben die Aussagen in der Regel die Form p und q., p und nicht-q, nicht-p und q und nicht-p und nicht-q. In diesen Tests können weniger als 30 % der Probanden die Aufgabe korrekt lösen. Die Ergebnisse werden auch nur geringfügig besser, wenn man Beispielsätze verwendet, die den Testpersonen bekannt sind. Die Situation ändert sich allerdings radikal, wenn man Beispiele verwendet, die soziale Vereinbarungen beinhalten. So verwendete Cosmides etwa den Satz Wenn Du mir Deine Uhr gibst (p), dann gebe ich Dir 20 Dollar (q). In diesem Fall konnten die meisten Personen ohne Schwierigkeiten feststellen, ob der Vereinbarung widersprochen wurde.

Nach Cosmides und Tooby zeigen diese Experimente, dass sich das Erkennen von betrügerischem Verhalten nicht einfach aus der Fähigkeit zum logischen Schließen ableiten lässt. Schließlich ist die Performanz beim Erkennen von solchem Verhalten weitaus besser als die allgemeine Fähigkeit zum Erkennen von Widersprüchen. Man sollte daher die Existenz eines speziellen Betrugserkennungsmechanismus annehmen.

Die Interpretation von Cosmides und Tooby ist jedoch nur dann zulässig, wenn ihre Annahme richtig ist, dass Subjunktionen mit sozialem Bezug und solche ohne sozialen Bezug in ihrer logischen Struktur identisch sind. Dieser Annahme zufolge haben die beiden Sätze „Wer unter 25 Jahre alt ist, darf keinen Alkohol trinken“ und „Eine Karte mit einem Vokal auf der einen Seite hat eine gerade Zahl auf der anderen Seite“ dieselben logischen Eigenschaften. Allerdings ist es so, dass sich die beiden Sätze grundlegend unterscheiden: Beim ersten Satz handelt es sich um eine deontische Konditionalverbindung, der zweite Satz ist hingegen eine indikative Konditionalverbindung. Erstere beschreibt eine Norm bzw. eine Verpflichtung und lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre Verletzung, wohingegen letztere Aussage eine Tatsache beschreibt.[62][63] Im ersten Fall sollen die Versuchspersonen also bestimmen, ob sich jemand an die Regel gehalten hat, und im zweiten Fall müssen sie über die Regel selbst nachdenken, um zu entscheiden, ob sie zutrifft.[64] Die Leistungsdifferenz kann also Ausdruck der unterschiedlichen Logik, die Konditionalverbindungen mit und ohne Sozialbezug zugrunde liegt, sein und ist nicht zwangsläufig das Ergebnis eines auf die Erkennung von Betrügern in sozialen Situationen spezialisierten Moduls.[62][63] Eine andere Erklärung für den Leistungsunterschied ist, dass der Zusammenhang zwischen p und q, das heißt zwischen Vokal und gerader Zahl, zufällig ist. Studien konnten zeigen, dass zusätzliche Hintergrundinformationen die Leistung in der indikativen Testbedingung verbessern, der deontischen Bedingung angleichen oder das Ergebnis sogar ganz umkehren, sodass Probanden weniger Fehler bei Sätzen ohne sozialen als mit sozialem Bezug machten.[64][65]

Nahrung

Das Überleben eines Lebewesens ist die Voraussetzung für seine Reproduktion und somit zentral für jede erfolgreiche, evolutionäre Strategie. Eine angemessene Versorgung mit Nahrungsmitteln ist wiederum eine Voraussetzung für das Überleben. Aus evolutionspsychologischer Sicht liegt es daher nahe, dass sich Mechanismen entwickelt haben, die eine Bewertung von potentiellen Nahrungsquellen erlauben. Derartige Module sind gerade beim Menschen plausibel, da er als Allesfresser einem unspezialisierten Nahrungsspektrum gegenübersteht. Dies bietet ihm zwar die Möglichkeit, vielfältige Nahrungsquellen zu nutzen, auf der anderen Seite besteht aber auch die erhöhte Gefahr des Verzehrs von giftigen Substanzen.

Eine mögliche Adaptationsstrategie kann in der Entwicklung von Geschmacksmechanismen bestehen, die Nahrungsquellen als gut oder schlecht schmeckend erscheinen lassen. Menschen tendieren dazu, süße und fettreiche Nahrungsquellen als wohlschmeckend zu bewerten. Die Entwicklung eines entsprechenden Geschmacksmechanismus hat den Vorteil, Menschen auf Nahrungsmittel mit einem hohen Nährstoffgehalt zurückgreifen zu lassen. In heutigen Gesellschaften kann eine entsprechende Präferenz zwar schädlich sein, allerdings weisen Evolutionspsychologen darauf hin, dass sich die kognitiven Mechanismen in einer Zeit entwickelt haben, in der kein Nahrungsüberfluss herrschte.

Andere, angeborene Mechanismen könnten Gefühle wie Ekel sein. Ekel wirkt aus heutiger Perspektive häufig irrational: So wird kein Ekel gegenüber dem eigenen Speichel empfunden, solange er sich im eigenen Mund befindet. Dennoch würden viele Menschen es ablehnen, eine Suppe zu essen, in die sie zuvor gespuckt haben. Auch würden viele Menschen nur widerwillig aus einem Behältnis trinken, in dem sich zuvor Exkremente befunden haben – selbst dann, wenn sie wissen, dass das Behältnis angemessen gereinigt wurde. Ekelgefühle beeinflussen also das Nahrungsspektrum, ohne von rationalen Überlegungen gesteuert zu werden. Evolutionspsychologen argumentieren, dass die Entstehung eines Ekelmechanismus aus evolutionärer Perspektive verständlich sei, da Ekelgefühle vor dem Verzehr schädlicher und krankheitsübertragender Substanzen schützen. Derartige Gefühle mögen unter heutigen Hygienebedingungen zwar zum Teil überholt wirken, seien jedoch genetisch fest verankert.[66]

Genereller Diskurs

Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind ein zentrales und zugleich ausgesprochen kontrovers diskutiertes Forschungsthema der evolutionären Psychologie. Die Untersuchung von Geschlechterunterschieden liegt für evolutionäre Psychologen aus verschiedenen Gründen nahe: Zum einen ist die Reproduktion zentral für evolutionäre Dynamiken und Frauen und Männer haben bei der Reproduktion offensichtlich verschiedene Ausgangsbedingungen. Zudem waren Frauen und Männer aufgrund von unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen über Jahrtausende verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt. Da auch psychische Merkmale einem evolutionären Selektionsdruck ausgesetzt sein können, ist eine divergente Entwicklung entsprechend der Umweltbedingungen möglich.

Trotz unbestrittener Unterschiede in Reproduktions- und Umweltbedingungen sind Geschlechtertheorien das umstrittenste Teilgebiet der evolutionären Psychologie.

Entsprechenden Theorien wird häufig vorgeworfen, dass sie Geschlechterstereotype durch unbelegte Spekulationen zu angeborenen und universellen Merkmalen erklären. In besonderer Weise wird dieser Vorwurf gegen populärwissenschaftliche Publikationen gerichtet, die in zum Teil drastischen Worten Geschlechterunterschiede beschreiben. So lässt sich bereits auf dem Buchrücken von Ben Greensteins The Fragile Male lesen:

|

First and foremost, man is a fertilizer of women. His need to inject genes into a female is so strong that it dominates his life from puberty to death. This need is even stronger than the urge to kill. […] It could even be said that production and supply of sperm is his only raison d’etre, and his physical power and lust to kill are directed to that end, to ensure that only the best examples of the species are propagated. If he is prevented from transmitting his genes he becomes stressed, ill, and may shut down or go out of control.[67] |

Im Wesentlichen ist der Mann ein Befruchter für Frauen. Sein Bedürfnis, Gene in Frauen zu injizieren, ist so stark, dass es sein Leben von der Pubertät bis zum Tod dominiert. Dieses Bedürfnis ist sogar stärker als der Drang zu töten. […] Man kann sogar sagen, dass die Produktion und die Verteilung von Sperma sein einziger Daseinsgrund ist. Seine physische Kraft und seine Begierde zu töten sind auf dieses Ziel gerichtet, sie sollen sicherstellen, dass sich nur die besten Exemplare der Art fortpflanzen. Wird er von der Übermittlung seiner Gene abgehalten, so wird er gestresst, krank und kann zusammenbrechen oder außer Kontrolle geraten. |

Entsprechende Aussagen stoßen jedoch oft auf die Kritik, dass die intra- und interkulturelle Variabilität des Geschlechterverhaltens so groß sei, dass evolutionäre Erklärungsansätze für Verhaltensunterschiede unbegründet oder schwer belegbar seien.[68][69]

Es gilt in diesem Zusammenhang allerdings auch zu beachten, dass das allgemeine Projekt der evolutionären Psychologie keine der genannten Hypothesen über männliches Verhalten zur Folge hat. Vielmehr können auch evolutionäre Psychologen die These vertreten, dass geschlechtsspezifische Verhaltensweisen in einem starken Maße kulturell geprägt sind und rein evolutionäre Antworten bei diesem Themengebiet häufig nicht ausreichen. So erklärt Richard Dawkins, einer der einflussreichsten Ideengeber der evolutionären Psychologie, in seinem Buch The Selfish Gene:

|

What this astonishing variety suggests is that man’s way of life is largely determined by culture rather than by genes. However, it is still possible that human males in general have a tendency towards promiscuity, and females a tendency towards monogamy, as we would predict on evolutionary grounds. Which of these two tendencies wins in particular societies depends on details of cultural circumstance, just as in different animal species it depends on ecological details.[70] |

Diese erstaunliche Vielfalt lässt vermuten, dass die sexuelle Lebensweise des Menschen in einem höheren Maße von Kultur als den Genen bestimmt wird. Dennoch ist es möglich, dass bei Männern generell eine Tendenz zur Promiskuität herrscht und bei Frauen eine Tendenz zur Monogamie, wie wir sie aus evolutionären Gründen vorhersagen würden. Welche dieser Tendenzen in einer Gesellschaft zum tragen kommt, hängt von den kulturellen Gegebenheiten ab, gerade so wie es bei verschiedenen Tierarten von ökologischen Einzelheiten abhängig ist. |

Andere Evolutionspsychologen wie etwa David Buss vertreten jedoch sehr weitgehende Thesen über angeborene Ursachen von geschlechtsspezifischem Verhalten.

Räumliche Wahrnehmung

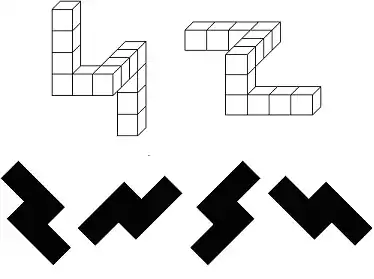

Geschlechterunterschiede im räumlichen Vorstellungsvermögen sind gut dokumentiert. Traditionelle kognitionspsychologische Experimente zum räumlichen Vorstellungsvermögen beinhalten in der Regel Mental Rotation Tasks. Bei diesen Aufgaben werden Objekte aus verschiedenen Perspektiven präsentiert und die Testpersonen müssen entscheiden, ob die Objekte die gleiche Form haben (siehe Abbildung.) Um diese Aufgabe erfolgreich zu lösen, muss man mindestens ein Objekt in der Vorstellung rotieren und anschließend die Formen vergleichen. Entsprechende Experimente haben gezeigt, dass Männer derartige Aufgaben im Durchschnitt erfolgreicher lösen als Frauen.

Irwin Silverman und Marion Eals untersuchten Geschlechterunterschiede in der räumlichen Vorstellung aus evolutionspsychologischer Perspektive.[71] Sie argumentieren, dass sich Unterschiede in der räumlichen Vorstellung durch die Arbeitsverteilung in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften erklären lassen. In derartigen Gesellschaften kam Frauen häufig die Arbeit des Sammelns von pflanzlicher Nahrung zu, während Männer häufiger auf der Jagd waren als Frauen. Eine derartige Arbeitsverteilung könnte keine generelle Überlegenheit des räumlichen Vorstellungsvermögens bei Männern erklären. Allerdings würde sie eine Spezialisierung der Vorstellungsmechanismen bei Männern und Frauen plausibel machen.

Ausgehend von diesen Überlegungen, versuchten Silverman und Eals die kognitiven Herausforderungen des Sammelns näher zu bestimmen. Im Gegensatz zu gejagten Tieren verbleiben Pflanzen an einem Ort. Allerdings entwickeln sie sich in der Zeit, verschiedene Pflanzen lassen sich nur zu unterschiedlichen Jahreszeiten nutzen. Sammler müssen also die Fähigkeit haben, räumlich verteilte Nahrungsquellen zu verschiedenen Jahreszeiten wiederzufinden. Silverman und Eals entwickelten nun Experimente, die derartige Fähigkeiten testen sollten. So präsentierten sie Testpersonen eine Reihe von verteilten Objekten in einem Raum. Die Probanden sollten sich im Folgenden an diese Objekte und ihren Ort erinnern. Tatsächlich zeigte sich, dass Frauen im Durchschnitt diese Aufgaben besser lösen konnten als Männer – nach Silverman und Eals ein Beleg für die These, dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der räumlichen Vorstellung durch Adaptationsbedingungen in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften erklären lassen.

Partnerwahl

Evolutionspsychologische Theorien der Partnerwahl orientieren sich an dem Modell des Elternaufwands.[72][73] Die grundlegende Idee ist, dass das Zeugen von Nachkommen nicht nur reproduktiven Erfolg bedeutet, sondern für die Eltern zugleich Kosten mit sich bringt. Diese Kosten sind für Frauen und Männer verschieden, da das Zeugen von Kindern für Frauen eine mehrmonatige Schwangerschaft zur Folge hat, während die Spermienproduktion für Männer vergleichsweise geringe Kosten verursacht. Andererseits endet das elterliche Investment nicht mit der Geburt des Kindes, die Erziehung eines Kindes erfordert vielmehr Zeit und materielle Ressourcen. Für dieses Investment sind in der Regel Mütter wie Väter zuständig.

Die Unterschiede im elterlichen Investment führen nach Ansicht vieler evolutionärer Psychologen zu Unterschieden in der Partnerpräferenz von Frauen und Männern. Das minimal erforderliche Investment von Frauen ist relativ hoch, da es immer eine mehrmonatige Schwangerschaft impliziert. Demgegenüber ist das minimale Investment von Männern sehr gering, da es nur den einmaligen Sexualakt voraussetzt. Dementsprechend sei es für Frauen vorteilhaft, sehr wählerisch bei der Partnerwahl zu sein. Sie sollten sich Sexualpartner suchen, die bereit sind, nach der Geburt Ressourcen in die Kinder zu investieren. Das geringe minimale Investment von Männern führe demgegenüber zu einer weniger wählerischen Strategie. Sex mit einer großen Anzahl von Frauen würde den reproduktiven Erfolg bei geringem Investment maximieren. Männer präferieren dabei gesunde, junge, physisch attraktive Partner, die ein Maximum an Fortpflanzungserfolg signalisieren, trotz ihrer Jugend aber sexuelle Reife ausdrücken.[74]

Das zentrale Investment von Männern wird indirekt durch Bereitstellung von Ressourcen getätigt. Nach Ansicht von evolutionären Psychologen ist daher die Fähigkeit, solche Ressourcen bereitzustellen und auch deutlich sichtbar zu machen, ein zentrales Kriterium bei der Partnerwahl. Evolutionäre Psychologen konkretisieren diese Überlegung mit der Theorie des sozioökonomischen Status (socioeconomical status, SES), der materielles Einkommen und gesellschaftliches Ansehen umfasst. Entsprechend der Theorie des SES werden Frauen Männer mit einem hohen SES bevorzugen, während bei Männern Kriterien im Vordergrund stehen, die auf das reproduktive Potential der potentiellen Partnerinnen hinweisen. Entsprechend dieser Theorie wird etwa prognostiziert, dass Männer jüngere Frauen als Partnerinnen bevorzugen, da diese über ein hohes reproduktives Potential verfügen. Demgegenüber sei für Frauen das Alter weniger entscheidend, ältere Männer tendieren sogar dazu, einen höheren SES zu haben und daher bevorzugt zu werden.

Es wurden zahlreiche Studien unternommen, um entsprechende Aussagen zu überprüfen. Eine bekannte Studie zum SES stammt etwa von John Marshall Townsend und Gary Levy, die 112 undergraduate Studentinnen der Syracuse University nach ihren Präferenzen befragten.[75] Townsend und Levy präsentierten den Probandinnen Fotos von zwei Männern, der eine wurde allgemein als attraktiv bewertet, der andere als unattraktiv. Die Männer wurden auf drei verschiedene Weisen angekleidet: 1) in einer Burger-King-Arbeitskleidung (geringer SES); 2) in neutraler Kleidung (mittlerer SES); 3) in Anzug und mit teurer Uhr (hoher SES). Im Folgenden wurden die Probandinnen gefragt, ob sie sich mit einer solchen Person verschiedene Beziehungsformen vorstellen könnten (etwa eine Verabredung, eine feste Beziehung, eine Heirat). Die Ergebnisse zeigten, dass die Bereitschaft zu Beziehungen generell mit steigendem SES zunahm. Tatsächlich wurden feste Beziehungen und Heiraten bei dem nichtattraktiven Mann mit hohem SES eher in Erwägung gezogen als bei dem attraktiven Mann mit niedrigem SES. Nach Townsend und Levy zeigen diese Ergebnisse, dass der SES tatsächlich zentral für die weiblichen Partnerpräferenzen ist.

Entsprechende evolutionspsychologische Studien werden jedoch nicht von allen Forschern akzeptiert und von Kritikern wie David Buller unter Verweis auf alternative Dateninterpretationen zurückgewiesen.[76] Zum einen sei gar nicht klar, ob sich überhaupt universelle und angeborene Partnerpräferenzen feststellen lassen. Die Präferenz für Männer mit hohem SES lasse sich genauso mit Verweis auf den sozialen Kontext und die ökonomische Benachteiligung von Frauen erklären. Will man diese Möglichkeit ausschließen, müsste man zeigen, dass die Partnerpräferenz von Frauen unabhängig vom sozial-ökonomischen Kontext ist. Tatsächlich gibt es Versuche, dies in kulturübergreifenden Studien zu zeigen, allerdings wird die Interpretation dieser Daten wiederum kontrovers diskutiert. Zwar wurde festgestellt, dass Frauen in verschiedenen Kulturen finanziellen Aspekten bei der Partnerwahl eine größere Bedeutung zumessen als Männer, zugleich gab es jedoch recht große Unterschiede. So maßen Frauen in Japan finanziellen Aspekten eine um 150 % größere Bedeutung zu als Männer, in den Niederlanden waren es hingegen nur 36 %.[77] Andere Studien legen den Zusammenhang nahe, dass je höher das Maß an Geschlechtergleichheit, desto kleiner die Unterschiede bei der Partnerpräferenz zwischen den Geschlechtern (auch hinsichtlich sozioökonomischem Status), sodass sich dieser Beobachtung zufolge evolutionär nicht die Partnerpräferenzen an sich, sondern eine hohe Anpassungsfähigkeit an die gesellschaftlichen Umstände entwickelt habe.[78]

Zudem kann man versuchen, die von Townsend und Levy festgestellten Präferenzen auf das Phänomen der Homogamie zurückzuführen. Als „Homogamie“ bezeichnet man die Präferenz für kulturell, ökonomisch und sozial ähnliche Partner. Nun waren die Probandinnen von Townsend und Levy ausschließlich weiße Studentinnen einer renommierten, amerikanischen Privatuniversität, hatten also selbst einen hohen SES. Der Ansatz der Homogamie und der Ansatz der evolutionären Psychologie prognostizieren daher gleichermaßen eine Präferenz für einen hohen SES bei Partnern in der genannten Studie.

Die Debatte um den SES ist charakteristisch für die evolutionspsychologische Erforschung der Partnerwahl. Evolutionspsychologen entwickeln eine Hypothese über die Entwicklung der Partnerpräferenzen und unternehmen Studien, um diese Hypothesen zu testen. Von Kritikern wird eine Vernachlässigung sozialer Faktoren (siehe die vielfältigen Formen direkt oder indirekt gelenkter Partnerwahl) behauptet. Andere Kritiker verweisen auf alternative Erklärungsmodelle wie die Homogamie. Dabei wird von den meisten Forschern akzeptiert, dass sich soziale Ursachen, Homogamie und evolutionäre Faktoren nicht ausschließen – die Partnerwahl ist immer multikausal verursacht. Allerdings bleibt umstritten, ob und wie sich die einzelnen Faktoren trennen lassen und welche Relevanz sie bei der Partnerwahl haben. So haben situative Einflüsse wie Stress einen Einfluss auf übergreifende Partnerpräferenzen: Während Personen im Normalzustand zur Homogamie neigen, d. h. ähnliche Partner bevorzugen, kann sich dieses Muster unter Stress dahingehend umkehren, dass unter Stress-Einfluss unähnliche Personen attraktiver wirken.[79][80][81] Dies lässt sich insofern durch evolutionäre Mechanismen erklären, als ein Schluss vom Phänotyp auf den Genotyp möglich ist – sich ähnlich sehende Personen sollten folglich über mehr gemeinsame Gene verfügen. Ähnlichkeit zwischen zwei Personen führt zu einem höheren Maß an Vertrauen, ähnliche Menschen werden als sympathischer und vertrauenswürdiger eingeschätzt.[82] Gleichzeitig kann jedoch das Auftreten gemeinsamer Gene zu möglichen Erbschäden bei den Nachkommen führen.[83] So gesehen sollte für eine langfristige Partnerschaft Ähnlichkeit eine größere Rolle spielen, während für die rein biologische Fortpflanzung eher unähnliche Partner vorteilhaft sind. Der Einfluss von Stress kann sich dadurch manifestieren, dass dem Organismus eine bedrohliche äußere Umwelt signalisiert wird und Ressourcen eher kurzfristig investiert werden; somit auch der biologische Aspekt der Paarung gegenüber einer langfristigen Partnerschaft an Bedeutung gewinnt.

Siehe auch

Literatur

- Christopher Badcock: Evolutionary Psychology: A Critical Introduction. Polity, Cambridge 2000, ISBN 0-7456-2206-2 (Akademische Einführung mit vielen Bezügen zu Sozialwissenschaften, Genetik und Freud)

- Jerome H. Barkow, John Tooby, Leda Cosmides (Hrsg.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and The Generation of Culture. Oxford University Press, Oxford 1992, ISBN 0-19-510107-3 (Klassische Aufsatzsammlung)

- David Buller: Adapting Minds. MIT Press, Cambridge 2005, ISBN 0-262-02579-5 (Ausführliche Erörterung und Kritik der evolutionären Psychologie. Enthält einen wissenschaftstheoretisch-methodologischen Teil und einen Teil zu einzelnen Forschungsprogrammen)

- David Buss: Evolutionäre Psychologie (Orig. Evolutionary Psychology). Pearson Studium, München 2004, ISBN 3-8273-7094-9(Lehrbuch von einem der bekanntesten evolutionären Psychologen, insbesondere in Bezug auf Geschlechtertheorien)

- Robin Dunbar, Louise Barrett: Oxford Handbook of Evolutionary Psychology. Oxford University Press, Oxford 2007, ISBN 0-19-856830-4 (Aktuelles, fachwissenschaftliches Handbuch, Standardwerk)

- John Dupré: Human Nature and the Limits of Science. Clarendon Press, Oxford 2003, ISBN 0-19-924806-0 (Scharfe wissenschaftstheoretische Kritik an den Ansprüchen moderner Biowissenschaften, enthält eine ebenso scharfe Ablehnung der evolutionären Psychologie)

- Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz (Hrsg.): Die menschliche Psyche zwischen Natur und Kultur. Pabst, Lengerich 2015. (Aufsatzsammlung zum Zusammenspiel von biologisch-evolutionären und kulturellen Faktoren<)

- Steven Pinker: Wie das Denken im Kopf entsteht (Orig. How the Mind works). Kindler, München 2002, ISBN 3-463-40341-2 (Leicht lesbare, populärwissenschaftliche Einführung von einem bekannten evolutionären Psychologen)

- Ulrich Hoffrage, Oliver Vitouch: Evolutionäre Psychologie des Denkens und Problemlösens. In: Jochen Müsseler (Hrsg.): Allgemeine Psychologie. 2., neu bearb. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-8274-1780-0 [Buch], ISBN 978-3-8274-1985-9 [CD-ROM], S. 630–679 (Kompakte akademische Einführung in das Thema)

- Doris Bischof-Köhler: Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede. Kohlhammer, Stuttgart 2011, ISBN 3-17-021625-2 (Umfangreiche Übersicht zur Erforschung der Ursachen von Geschlechtsunterschieden samt Fazit, dass diese Unterschiede nicht bloß Ergebnis von Umweltfaktoren sind, sondern starke biologisch-evolutionäre Einflüsse aufweisen)

Weblinks

- Stephen M. Downes: Evolutionary Psychology. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Sven Walter: Evolutionary Psychology. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Artikel. In: Scholarpedia. (englisch, inkl. Literaturangaben)

- Evolutionary Psychology eine frei zugängliche Elektronische Zeitschrift zur evolutionären Psychologie von SAGE Publications

- Center for Evolutionary Psychology an der University of California, Santa Barbara, enthält viele Informationen und Aufsätze

- Center for Adaptive Behavior and Cognition am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin

- Homepage der Human Behavior and Evolution Society

- Deutschsprachige Einführung in die Geschichte der evolutionären Psychologie, von Wulf-Uwe Meyer

- Arbeitsgruppe Evolutionäre Psychologie an der Universität Kassel, enthält eine kurze Zusammenfassung des evolutionären Ansatzes in der Psychologie

- Menschliches Verhalten in Evolutionärer Perspektive, enthält u. a. eine Liste deutschsprachiger Wissenschaftler mit einem Interessenschwerpunkt im Bereich Evolutionäre Psychologie

- Kann die Evolution unseren Geist erklären? (PDF; 64 kB) Manuskript VON SWR2-Sendung

- „Liebe à la Darwin“ – Zählen die inneren Werte? DFG Science TV; Video-Serie zur Partnerwahl im Blick der Evolution

Einzelnachweise

- Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz: Verhalten und Erleben im Spannungsfeld von Kultur und Natur. In: Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz (Hrsg.): Die menschliche Psyche zwischen Natur und Kultur. Pabst, Lengerich 2015, S. 10–17.

- Aaron Sell, Edward H Hagen, Leda Cosmides, John Tooby: Evolutionary Psychology: Applications and Criticisms. In: Lynn Nadel (Hrsg.): Encyclopedia of Cognitive Science. John Wiley & Sons, Hoboken 2006, ISBN 0-470-01619-1, S. 54.

- Stephen Jay Gould: Evolution: The Pleasures of Pluralism. New York Review of Books 44(11), 1997, S. 47–52

- Siehe z. B. Hilary Rose, Steven Rose, Charles Jencks (Hrsg.): Alas, Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology, Harmony Books, Nevada City 2000, ISBN 0-609-60513-5, S. 209–227.

- Lesley J. Rogers: Sexing the brain: The science and pseudoscience of sex differences. In: The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 26, Nr. 6 (Suppl.), 2010, S. 4–9, doi:10.1016/S1607-551X(10)70051-6, PMID 20538246.

- Stevi Jackson und Amanda Rees: The Appalling Appeal of Nature: The Popular Influence of Evolutionary Psychology as a Problem for Sociology. In: Sociology. 41, Nr. 5, Oktober 2007, S. 917–930, doi:10.1177/0038038507080445.

- David Buss: Evolutionäre Psychologie (Orig. Evolutionary Psychology). Pearson Studium, München 2004.

- Steven Pinker: Das unbeschriebene Blatt. Die moderne Leugnung der menschlichen Natur. (Orig. The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature). Berlin Verlag 2003.

- Frank Schwab: Evolutionäres Denken: Missverständnisse, Trugschlüsse und Richtigstellungen. In: Zeitschrift für Medienpsychologie. Themenheft. Bd. 19, 2007, S. 140–144.

- Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz: Verhalten und Erleben im Spannungsfeld von Kultur und Natur. In: Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz (Hrsg.): Die menschliche Psyche zwischen Natur und Kultur. Pabst, Lengerich 2015, S. 10–17.

- David Buller: Adapting Minds. MIT Press, Cambridge 2005, ISBN 0-262-02579-5, S. 50–52.

- Leda Cosmides, John Tooby: The Modular Nature of Human Intelligence. In: Scheibel, Schopf: The Origin and Evolution of Intelligence. Jones and Bartlett, Sudbury 1997, ISBN 0-7637-0365-6, S. 85.

- Richard Hamilton: The Darwinian cage: Evolutionary psychology as moral science. In: Theory Culture and Society. 25, Nr. 2, S. 105–125, doi:10.1177/0263276407086793.

- Chuck Ward: Evolutionary Psychology and the Problem of Neural Plasticity. In: Kathryn S. Plaisance und Thomas A. C. Reydon: Philosophy of Behavioral Biology. Springer, Dordrecht 2012, ISBN 978-94-007-1950-7, S. 235–254 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Noam Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge 1965, ISBN 0-262-53007-4.

- Jerry Fodor: The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. MIT Press, Cambridge 1983, ISBN 0-262-56025-9.

- Jerome H. Barkow, John Tooby, Leda Cosmides (Hrsg.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and The Generation of Culture. Oxford University Press, Oxford, ISBN 0-19-510107-3, S. xiv.

- David O’Brien, Angela Manfrinati: The Mental Logic Theory of Conditional Propositions. In: Mike Oaksford, Nick Chater: Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking. Oxford University Press, New York 2010, ISBN 978-0-19-923329-8, S. 39–54 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Paul Sheldon Davies, James H. Fetzer, Thomas R. Foster: Logical reasoning and domain specificity. In: Biology and Philosophy. 10, Nr. 1, 1995, S. 1–37, doi:10.1007/BF00851985.

- Christian Laue: Evolution, Kultur und Kriminalität: Über den Beitrag der Evolutionstheorie zur Kriminologie. Springer, Berlin 2010, ISBN 978-3-642-12688-8, S. 402–406 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Elizabeth A. Lloyd: Evolutionary Psychology: The Burdens of Proof (PDF; 85 kB). In: Biology and Philosophy. 19, Nr. 2, 1999, S. 211–233, doi:10.1023/A:1006638501739.

- Steven R. Quartz und Terrence J. Sejnowski: Liars, Lovers, and Heroes: What the New Brain Science Reveals About How We Become Who We Are. William Morrow and Company, New York 2002, ISBN 978-0-688-16218-4, S. 37–38.

- Brad M. Peters: Evolutionary psychology: Neglecting neurobiology in defining the mind (PDF; 528 kB). Theory & Psychology. 23, Nr. 3, 2013, S. 305–322, doi:10.1177/0959354313480269.

- Jaak Panksepp und Jules B. Panksepp: The Seven Sins of Evolutionary Psychology (PDF; 107 kB) In: Evolution and Cognition. 6, Nr. 2, 2000, S. 108–131.

- Robert Kelly: The Foraging Spectrum. Smithsonian, Washington D.C., 1995, ISBN 1-56098-466-X, S. 25 ff.

- Matthew Rellihan: Adaptationism and adaptive thinking in evolutionary psychology. In: Philosophical Psychology. 25, Nr. 2, 2012, S. 245–277, doi:10.1080/09515089.2011.579416.

- Karola Stolz und Paul E. Griffiths: Dancing in the Dark: Evolutionary Psychology and the Problem of Design (PDF; 92 kB). In: Frederick Rauscher und Steven J. Scher (Hrsg.): Evolutionary Psychology: Alternative Approaches. Kluwer Academic Publishers, Boston MA 2002, ISBN 1-4020-7279-1, S. 135–160.

- David J. Buller: Four Fallacies of Pop Evolutionary Psychologie (Memento vom 16. August 2014 im Internet Archive) (PDF; 4,2 MB). In: Scientific American. 300, Nr. 1, Januar 2009, S. 74–81, doi:10.1038/scientificamerican0109-74, PMID 19186753.

- Shunkichi Matsumoto: Analyzing ‘Evolutionary Functional Analysis’ in Evolutionary Psychology. In: Annals of the Japan Association for Philosophy of Science. 16, Nr. 1–2, 2008, S. 95–112.

- David Buller: Adapting Minds. MIT Press, Cambridge 2005, ISBN 0-262-02579-5, S. 100.

- David J. Buller: Adapting Minds: Evolutionary Psychology And The Persistent Quest For Human Nature. MIT Press, Cambridge MA 2005, ISBN 978-0-262-02579-9, S. 424 f. (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Charles Crawford und Catherine Salmon (Hrsg.): Evolutionary Psychology, Public Policy and Personal Decisions. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah (NJ) 2004, ISBN 0-8058-4377-9, S. 160 ff.(eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Kevin N. Laland und Gillian R. Brown: Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectives on Human Behaviour. Oxford University Press, Oxford 2002, ISBN 0-19-850884-0, S. 109 f. (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- David Buss: Sex Differences in Human Mate Preferences: Evolutionary Hypothesis tested in 37 cultures. In: Behavioral and Brain Sciences. S. 1989, S. 1–149.

- J. C. Confer, C. Perilloux, D, M. Buss, D. M.: More than just a pretty face: Men's priority shifts toward bodily attractiveness in short-term versus long-term mating contexts. In; Evolution And Human Behavior, 31(5), 2010, S. 348–353. doi:10.1016/j.

- Eine detaillierte Kritik findet sich etwa in: David Buller: Adapting Minds. MIT Press, Cambridge 2005, ISBN 0-262-02579-5, Chapter 5, S. 201–258 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Alice H. Eagly und Wendy Wood: The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. (PDF; 2,8 MB) In: American Psychologist. 54, Nr. 6, Juni 1999, S. 408–423, doi:10.1037/0003-066X.54.6.408.

- Alexa Franke, Annette Kämmerer: Klinische Psychologie der Frau: Ein Lehrbuch. Hogrefe, Göttingen 2001, ISBN 3-8017-1333-4, S. 67.

- William R. Paulson: Literary Culture in a World Transformed: A Future for the Humanities. Cornell University Press, Ithaca 2001, ISBN 978-0-8014-8730-9, S. 83 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Stephen Davies: The Artful Species: Aesthetics, Art, and Evolution. Oxford University Press, Oxford 2012, ISBN 978-0-19-965854-1, S. 142 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Susan McKinnon: On Kinship and Marriage: A Critique of the Genetic and Gender Calculus of Evolutionary Psychology. In: Susan McKinnon, Sydel Silverman: Complexities: Beyond Nature and Nurture. University of Chicago Press, Chicago 2005, ISBN 978-0-226-50023-2, S. 106–131 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Alexander Ströhle: Der moderne Mensch, ein Gefangener des Paläolithikums? Eine kritische Analyse der evolutionsmedizinischen Mismatch-Theorie. In: Naturwissenschaftliche Rundschau 65, 2012, S. 1–13.

- Peter J. Richerson, Robert Boyd: Not By Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. University of Chicago Press, Chicago 2006.

- Stephen Jay Gould und Richard Lewontin: The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme (PDF; 4,1 MB). In: Proceedings of the Royal Society. 205, Nr. 1161, September 1979, S. 581–598, doi:10.1098/rspb.1979.0086.

- Stephen Jay Gould und Elisabeth Vrba: Exaptation – a missing term in the science of form (PDF; 1,8 MB). In: Paleobiology. 8, Nr. 1, 1982. S. 4–15, doi:10.1017/S0094837300004310.

- Steven Pinker: How the mind works. Norton & Company, New York 1997, ISBN 0-14-024491-3, S. 21.

- Robert C. Richardson: Evolutionary Psychology as Maladapted Psychology. MIT Press, Cambridge MA 2007, ISBN 978-0-262-18260-7, S. 89–140 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Paul Sheldon Davies: Some evolutionary model of other: Aspirations and evidence in evolutionary psychology. In: Philosophical Psychology. 22, Nr. 1, 2009, S. 83–97, doi:10.1080/09515080802703745.

- Robert Lickliter und Hunter Honeycutt: Developmental Dynamics: Toward a Biologically Plausible Evolutionary Psychology (PDF; 137 kB). In: Psychological Bulletin. 129, Nr. 6, 2003, S. 819–835, doi:10.1037/0033-2909.129.6.819

- Wolfgang Maiers: The Bogus Claim of Evolutionary Psychology. In: Theoretical Psychology: Critical Contributions. Captus University Publications, Concord, Ont. 2003, ISBN 978-1-55322-055-8, S. 426–435 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Wolfgang Maiers: Psychological Theorising in Transdisciplinary Perspective. In: Theoretical Issues in Psychology. Kluwer Academic Publishers, Boston 2001, ISBN 978-0-7923-7337-7, S. 281 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Paul Ehrlich und Marcus Feldman: Genes and Cultures: What Creates Our Behavioral Phenome? (PDF; 184 kB) In: Current Anthropology. 44, Nr. 1, 2003, S. 87–107, doi:10.1086/344470.

- Evolutionary Psychology: A Case Study in the Poverty of Genetic Determinism. In: Marc H. V. Van Regenmortel und David L. Hull: Promises and Limits of Reductionism in the Biomedical Sciences. John Wiley & Sons, Hoboken (NJ) 2002, ISBN 0-471-49850-5, S. 233–254.

- David J. Buller: Adapting Minds: Evolutionary Psychology And The Persistent Quest For Human Nature. MIT Press, Cambridge MA 2005, ISBN 978-0-262-02579-9, S. 134–135.

- Nils Seethaler: Diskrepante Erklärungsansätze in Ethnologie und evolutionärer Psychologie zum Phänomen der bildenden Kunst. In: Benjamin P. Lange, Sascha Schwarz: Die menschliche Psyche zwischen Natur und Kultur. Berlin 2015, S. 74–82.

- Daniel Engber: No, Ovulating Doesn’t Tempt Women to Cheat. But It Does Make a Hormonal Difference. 24. Oktober 2018, abgerufen am 14. März 2021 (englisch).

- Hannah Fraser, Tim Parker, Shinichi Nakagawa, Ashley Barnett, Fiona Fidler: Questionable research practices in ecology and evolution. In: PLOS ONE. Band 13, Nr. 7, 16. Juli 2018, ISSN 1932-6203, S. e0200303, doi:10.1371/journal.pone.0200303, PMID 30011289, PMC 6047784 (freier Volltext).