Monopol

Als Monopol (von lateinisch monopolium ‚das Recht des Alleinhandels, der Alleinverkauf‘;[1][2] von altgriechisch μονοπώλιον monopṓlion mit derselben Bedeutung[3]) wird in den Wirtschaftswissenschaften und in der Wirtschaft eine Marktform genannt, bei welcher nur ein Anbieter vorhanden ist.[4]

Allgemeines

Bedeutungsgleich ist das reine Monopol von Marktformen zu unterscheiden, in denen beispielsweise nur in einem kleineren Teilbereich Monopolstrukturen vorherrschen (wie im Fall monopolistischer Konkurrenz, siehe auch unten der Abschnitt Quasi-Monopol).

Mitunter wird auch, entgegen der etymologischen Bedeutung (pōlein „verkaufen“) sowie der in diesem Artikel zugrunde gelegten Definition eine Marktsituation als Monopol bezeichnet, in der nur ein Nachfrager auftritt. Diese Form ist ein Nachfragemonopol in Abgrenzung vom oben skizzierten Angebotsmonopol. Üblich ist für das Nachfragemonopol jedoch die (auch etymologisch stimmige) Bezeichnung Monopson.[5]

Der Begriff Monopol wird abseits der Wirtschaft mitunter gesellschaftlich und politisch gebraucht, etwa für das Gewaltmonopol des Staates oder das Informationsmonopol.

Marktteilnehmer auf einem beliebigen Markt (Gütermarkt, Finanzmarkt) sind die Anbieter und Nachfrager. Die Marktformen lassen sich hierbei auch danach unterscheiden, wie viele Anbieter oder Nachfrager vorhanden sind. Danach gibt es:[6][7]

| Nachfrager | ||||

|---|---|---|---|---|

| viele | wenige | einer | ||

| Anbieter | viele | Polypol | Oligopson | Monopson |

| wenige | Oligopol | bilaterales Oligopol | beschränktes Monopson | |

| einer | Monopol | beschränktes Monopol | bilaterales Monopol | |

Der einzige Anbieter wird „Monopolist“ genannt.

Erklärungsansätze für Monopole

Die Entstehung eines Monopols fängt streng genommen dort an, wo zum ersten Mal der Wettbewerbsgedanke entspringt. Der eine möchte besser sein als der andere, so die Devise. Folglich wird versucht, die eigene Position durch Setzen differenzierter Parameter (Preis, Menge, Werbung) zu verbessern, um einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bis hin zur Idealvorstellung der Marktmacht zu realisieren. Hierzu lassen sich verschiedene theoretische Ansätze aufstellen, die die Kernfrage, wo genau Monopole entstehen, versuchen zu beantworten. Eine erste Vermutung lässt sich im späten Mittelalter finden (12. bis 15. Jahrhundert), in dem Waren auf dem Markt gehandelt wurden und versucht wurde, die Produkte (Fisch, Obst, Gemüse) schneller als die Konkurrenz zu verkaufen. Es könnte aber auch eventuell durch die ersten entstandenen Manufakturen gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Barockzeit sein. Oder ist es vielmehr der Industrialisierung geschuldet, in der der Gedanke der Effizienz, Wohlstand und Produktivitätsfortschritt eine entscheidende Rolle gespielt hat.[8][9]

Einen weiteren möglichen Ansatz beschreibt Pierenkemper. Er beschreibt die Wirtschaftsgeschichte und fängt dabei in der Neuzeit an (seit 1500). Durch die immer weiter voranschreitende Industrialisierung im 19. Jahrhundert, geprägt von Schumpeter und seinem Schöpferischen Prozess der Zerstörung, beschäftigt er sich mit der Entstehung des Industrialisierungsprozesses und dessen Wachstum. Dabei unterscheidet er zwischen fünf Entwicklungsstadien (siehe: Wirtschaftsstil).[10]

In der 4. Phase der Entwicklungsstadien, der Reifephase, ist es möglich die neueste Technik zu benutzen und damit die Ressourcen optimal einzusetzen. Es entstehen ganz neue Berufszweige und Unternehmen schließen sich erstmals zu Monopolen, Trusts und Kartellen zusammen. Durch diese Monopolgründung oder monopolartige Stellung, können Kosten minimiert (subadditive Kostenstrukturen eines einzelnen Unternehmens), andere Mitstreiter aus dem Markt verdrängt werden bzw. es Ihnen schwer macht, sich überhaupt auf dem herrschenden Markt zu etablieren.[10]

Begriffsabgrenzung

Abgrenzung von strukturverwandten Marktsituationen

- Bilaterales Monopol

- Bei einem bilateralen Monopol stehen sich ein Anbieter und ein Nachfrager gegenüber.

- Oligopol

- Wenn es nur wenige Marktteilnehmer auf der Anbieterseite und viele Marktteilnehmer auf der Nachfragerseite gibt, spricht man von einem Oligopol.

- Duopol

- Treten zwei Marktteilnehmer auf, handelt es sich um ein Duopol.

- Polypol

- Das Gegenstück zum Monopol ist das Polypol. Bei einem Polypol handelt es sich um einen Markt, in dem viele Nachfrager und viele Anbieter sich gegenüber stehen.

Sonderformen des Monopols

- Das Staatsmonopol; hier tritt der Staat als alleiniger Anbieter eines Gutes auf.

- Das Teilmonopol; hier gibt es einen großen Anbieter und viele kleine Anbieter denen viele Nachfrager gegenüber stehen. Abhängig vom jeweiligen Kontext wird der Begriff Monopol häufig für eine Marktsituation mit unvollständiger Konkurrenz angewandt, bei dieser der große Anbieter aufgrund von deutlichen Wettbewerbsvorteilen bzw. Marktanteilen eine so marktbeherrschende Stellung einnimmt, dass er in der Preisbildung weitestgehend unabhängig vom Wettbewerb ist. Hingegen im Oligopol sind die Anbieter entsprechend ihrem Marktanteil in etwa gleichgewichtet.

- Das Quasi-Monopol, geprägt von Erich Preiser, bezeichnet eine Marktsituation in der es wenige Anbieter und viele Nachfrager gibt. Diese Marktsituation ähnelt zunächst der Marktform des Oligopols. Allerdings schließen sich die wenigen Anbieter zu Kartellen oder Trusts zusammen und es entsteht das Quasi-Monopol. Die Anbieter konkurrieren zwar noch untereinander, bilden aber dennoch einen einheitlichen Preis, den sie durch die monopolartige Stellung festlegen können. Dieses Phänomen lässt sich so auf dem Arbeitsmarkt finden. Die Arbeitgeber schließen sich in einem Arbeitgeberverband zusammen um gemeinsam Tarifverhandlungen gegenüber den Arbeitern durchzuführen.[11]

Abgrenzung zur Marktdynamik/dynamischer Wettbewerb

In diesem Kapitel wird das Monopol als statisch angesehen. Ein Markt in dem jegliche Anreize zum Wettbewerb und damit die verbundenen Innovationen ausbleiben, kann per Definition kein dynamischer Markt sein. Ein dynamischer Markt hingegen ist durch die Schumpetersche Theorie der Innovationen geprägt. Demnach ermöglichen Pioniergewinne eine temporäre Monopolstellung und lösen damit Anreize zum Wettbewerb und den damit verbundenen Innovationen aus.[12][13]

Abgrenzung vollkommenes und unvollkommenes Monopol

Der vollkommene Markt ist ein Modell in der Wirtschaftswissenschaft. Im vollkommenen Markt stehen sich viele Anbieter und viele Nachfrager gegenüber. Es wird vorausgesetzt, dass die Güter homogen sind und vollständige Markttransparenz besteht. Auf der Nachfrager-Seite gibt es keine zeitlichen, räumlichen oder persönlichen Präferenzen. Im vollkommenen Markt haben alle Unternehmen, die dem gleichen Marktsegment entsprechen, die gleiche Produktqualität. Es gilt: Käufer sind Preisnehmer und die Anbieter sind Mengenanpasser.[14]

Auf dem unvollkommenen Markt sind die Güter nicht gleichartig. Vollständige Transparenz ist bei den Marktteilnehmern nicht vorhanden und Nachfrager haben persönliche, räumliche oder zeitliche Präferenzen. Die Anbieter können unbeschränkt in den Markt ein- oder austreten. Auf die monopolistische Konkurrenz trifft vor allem die Unterschiedlichkeit der Güter zu. Deshalb gibt es für die Anbieter einen kleinen monopolistischen Preisspielraum.[15]

Im vollkommenen Markt wäre der Gewinn des Monopolisten am höchsten, weil er keinerlei Beschränkungen oder Hindernisse hat. Wenn die Grenzkosten gleich den Grenzerlösen entsprechen maximiert der Monopolist seinen Gewinn. Die Theorie des vollkommenen Marktes existiert in der Realität nicht. Es gibt zwar ein paar Märkte, die dem vollkommenen Markt sehr nah kommen (etwa den Finanzmärkten), aber dennoch gibt es nur unvollkommene Märkte. Aufgrund dieser Feststellung liegt es auf der Hand, dass der Monopolist in der Realität seinen Gewinn nicht maximieren kann, wie die Theorie es beschreibt. Der Monopolist wird eingeschränkt durch den Staat, durch Substitute von anderen Firmen oder durch eine fehlende Markttransparenz.[16] Im Vergleich zum Polypol auf dem vollkommenen Markt, kann der Anbieter im Polypol auf dem unvollkommenen Markt seinen Preis höher als seine Grenzkosten setzen und produziert eine geringere Menge. Das Marktergebnis ist aufgrund der Überkapazität und der höheren Preise aus ökonomischer Sicht ineffizient.[17]

Arten von Monopolen nach ihrer Begründung

Natürliche Monopole

Rein natürliche Monopole

Das Monopol existiert idealtypisch ohne marktregulierenden Einfluss, beispielsweise weil ein Anbieter alleine Zugriff auf bestimmte Rohstoffe hat oder alleinig über bedeutende Technologien verfügt (etwa durch Marktvorsprung). Häufig ergibt sich das natürliche Monopol aus natürlichen Markteintrittsbarrieren, insbesondere wenn eine aufwendige flächendeckende Infrastruktur erforderlich ist, wie bei Eisenbahnnetzen oder der Versorgung mit Strom, Wasser oder Gas. Ein natürliches Monopol im engeren Sinn ist eine Marktform, in der ein Unternehmen mit sinkenden Durchschnittskosten bei steigender Produktionsmenge die Nachfrage befriedigen kann; in diesem Fall produziert ein einzelnes Unternehmen dauerhaft kostengünstiger und kann Konkurrenten vom Markt verdrängen.[18]

Quasi-Monopol

Wenn es auf einem Markt zwar mehr als einen Anbieter gibt, von denen einer aufgrund eines sehr starken natürlichen Wettbewerbsvorteils eine marktbeherrschende Stellung hat, handelt es sich um ein Quasi-Monopol. Es handelt sich um kein echtes Monopol, kommt diesem in seinen Auswirkungen aber nahe.

Quasi-Monopole sind besonders häufig in der Informationstechnologie zu finden: Die Gestaltung von Software und Daten richtet sich häufig nach bestimmten Quasi-Standards, an denen nur ein Anbieter die Rechte hat oder bei denen es für Wettbewerber zu aufwendig wäre, kompatible Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu entwickeln. (Letzteres insbesondere, da die kostengünstige digitale Reproduktion es dem Marktführer leicht macht, einen Wettbewerber preislich zu unterbieten und ihm so den Markteintritt zu erschweren.) Wer nach einem solchen Quasi-Standard arbeitende Software oder Daten nutzen oder mit anderen austauschen will, ist auf die Produkte dieses Anbieters angewiesen. Das bekannteste Beispiel ist Microsoft, das mit Microsoft Windows ein Quasi-Monopol für PC-Betriebssysteme und mit Microsoft Office ein Quasi-Monopol für Office-Suiten innehat. Quasi-Monopole im Bereich der Informationstechnologie können unter Umständen durch die konsequente Nutzung offener Standards verhindert werden.

Kollektivmonopol

Kollektivmonopol (auch Vertragliches Monopol): Das Monopol existiert, da sich alle Anbieter oder Nachfrager auf gemeinsame Leistungen und Preise festlegen (etwa durch ein Kartell) und so der Wettbewerb ausgeschaltet wird. In den meisten Ländern sind solche Absprachen in der Regel illegal (in Deutschland: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).[19]

Rechtliches Monopol

Als rechtliches Monopol wird ein Monopol bezeichnet, das aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung existiert; es wird auch Zwangskartell genannt. Diese Form findet sich heutzutage beim Staat (beispielsweise im Außenhandelsmonopol in Art. 14h der Sowjetischen Verfassung von 1936) und bei (auch ehemaligen) Staatsbetrieben (wie Postmonopol); die wenigen Ausnahmen wie das Zündwarenmonopol, Branntweinmonopol oder das Salzregal sind in modernen Wirtschaftsordnungen weitgehend abgeschafft. Ebenso bestand ein Kehrmonopol für die Schornsteinfeger.

Bis zur Deregulierung im Juli 1994 bestand in der Feuerversicherung ein Gebietsmonopol durch die Versicherungspflicht bei den öffentlich-rechtlichen Versicherern in einzelnen Bundesländern. Das in Sparkassengesetzen verankerte Regionalprinzip gewährt noch heute den öffentlich-rechtlichen Sparkassen ein Gebietsmonopol in der Region ihres Trägers, in der keine andere gebietsfremde Sparkasse tätig sein darf. Die Monopolkommission hat im XX-Hauptgutachten[20] unter anderem eine Abschaffung dieses Regionalprinzips bei den Sparkassen empfohlen. Grund für die Kritik an den kommunalen Sparkassen ist, dass das Regionalprinzip in den Sparkassengesetzen als gesetzliches Zwangskartell normiert sei. Nach Ansicht der Monopolkommission gibt es keine wettbewerbliche Rechtfertigung für das Regionalprinzip. Es verstößt nach Auffassung der Kommission sogar gegen Art. 106 Abs. 1 AEUV. Danach ist es verboten, in Bezug auf öffentliche Unternehmen Maßnahmen zu treffen oder beizubehalten, die den europäischen Verträgen und insbesondere den Wettbewerbsregeln (Art. 101 ff. AEUV) widersprechen. Sparkassen sind öffentliche Unternehmen im Sinne dieser Vorschrift, so dass sie zumindest über ein Gebietsmonopol im Hinblick auf gebietsfremde Sparkassen verfügen.

Monopole aufgrund von Patenten und anderen immateriellen Monopolrechten wie dem Urheberrecht werden ebenfalls zu dieser Kategorie gezählt.[18]

Mikroökonomische Theorie des Monopols

Preissetzungsverhalten des Monopolisten

Wird angenommen, wie klassischerweise der Fall, dass die Monopolsituation exogen vorgegeben ist (beispielsweise durch staatliche und technologische Marktzutrittsbarrieren), braucht ein Monopolist bei der Preisgestaltung keine Rücksicht auf (etwaige) Wettbewerber zu nehmen. Der Monopolist kenne die gegebene Marktnachfragefunktion bzw. deren Inverse (Preis-Absatz-Funktion) . Seine Kostenfunktion sei . Er maximiert davon ausgehend seine Erlösfunktion. Es lässt sich entweder vorstellen, dass er die Angebotsmenge wählt, oder aber, dass er den Preis wählt. Zu beachten ist dabei lediglich, dass sich die jeweils andere Größe unmittelbar aus seiner Entscheidung ergibt: Wählt er einen Preis , folgt aus der Nachfragefunktion, dass er maximal genau Einheiten verkaufen kann; wählt er die Menge , folgt aus der (inversen) Nachfragefunktion wiederum, dass sich auf dem Markt der Preis ergibt. Folgende Maximierungsprobleme liefern demgemäß dasselbe Preis-Mengen-Paar[21]

Aus praktischen Gründen wird üblicherweise letzteres Problem betrachtet. Lösen mithilfe der Produktregel und Umstellen liefert die Bedingung erster Ordnung für das Gewinnoptimum

- ,

wobei die Preiselastizität der Nachfrage zur Gütermenge ist. Wird nun unterstellt, dass gemäß dem (Gesetz der Nachfrage) negativ ist, ergibt sich aus den vorstehenden Gleichungen:

- .

Im Optimum des Monopolisten entspricht also der Lerner-Index dem Kehrwert der betragsmäßigen Nachfrageelastizität. Für die Nachfrageelastizität gilt mit dieser Bedingung , weil und gemäß Annahme.

An dieser Bedingung ist somit direkt ablesbar, dass der Monopolpreis über den Grenzkosten liegt. Hieran wird der Unterschied zum Fall vollkommenen Wettbewerbs deutlich, wo im Optimum der Preis den Grenzkosten entspricht. Zudem ist ersichtlich, dass der mögliche Preis umso höher im Verhältnis zu den Grenzkosten sein kann, je inelastischer die Güternachfrage ist.

Ineffizienz des Monopolfalls

Allokative Ineffizienz

Im rechts liegenden Schaubild (Abb. 1) ist die allokative Ineffizienz im Monopolfall dargestellt. Auf der Abszisse befindet sich die Menge und auf der Ordinate der Preis. Die LDG (Langfristige Durchschnittskosten) und die LGK (Langfristige Grenzkosten) fallen aus Vereinfachungsgründen zusammen. Außerdem ist eine Nachfragekurve abgebildet, die die LDK/LGK im Punkt E schneidet. Die maximale Wohlfahrt wäre das Dreieck ADF. Im schwarz markierten Dreieck lässt sich die Wohlfahrtsminderung "CEF" erkennen. Wie kommt es zu einer Wohlfahrtsminderung. Der Monopolist setzt seinen Cournot-Preis bei Punkt C. Dort sind für Ihn, wie oben bereits erwähnt, die Gewinnspannen am höchsten. Aber die Konsumenten, die ein Gut des Monopolisten von Punkt C bis Punkt E der Nachfragekurve kaufen würden, können nicht befriedigt werden durch den zu hoch gesetzten Preis den Monopolisten. Der optimale Allokationspunkt wäre der Schnittpunkt zwischen LGK und der Nachfragekurve. Da dies aber nicht durch den Cournot-Preis zustande kommt, findet keine optimale Verteilungswirkung zwischen Nachfrage und Angebot statt. Die Verteilung ist daher suboptimal und wirft die Frage der Regulierung auf, wie in den zwei nächsten Fällen zu sehen ist.[22]

Technische Ineffizienz

Im 2. rechts liegenden Schaubild (Abb. 2) ist die technische Ineffizienz dargestellt. Auf der Abszisse befindet sich die Menge und auf der Ordinate der Preis. Technische Ineffizienz bedeutet, dass die tatsächlichen Kosten den gesamtwirtschaftlich geringsten Kosten zur realen gegebenen Output-Menge nicht entsprechen. Da der Monopolist sinkende Anreize zur Kostendisziplin hat (Monopolist wird durch fehlenden Wettbewerb nicht mehr diszipliniert), verändert sich die optimale LGK/LDK-Gerade (Langfristige Grenzkosten/Langfristige Durchschnittskosten) nach oben zur GK/DK-Gerade. Die schwarz markierte Fläche ist nach wie vor der allokative Wohlfahrtsverlust. Durch diese technische Ineffizienz verschiebt sich der Punkt C zu C′ nach oben. Dies hat zur Folge, dass sich der Wohlfahrtsverlust um die rot markierte Fläche vergrößert (also rot und schwarz stellen hier den aktuellen Wohlfahrtsverlust unterhalb der Nachfragekurve dar – Punkte: CC′DF). Die grüne Fläche BB′D′F stellt die technische Ineffizienz für den Monopolisten dar. In Höhe der grünen Fläche hat der Monopolist nun mehr Kosten zu tragen, da er nicht zu den geringstmöglichen Kosten produziert. Der Gewinn des Monopolisten schmälert sich.[22]

Harvey Leibenstein unterscheidet bei der technischen Ineffizienz noch zwischen X-Ineffizienzen von Typ I und Typ II.[22]

Typ I: Insiderrenten

Typ II: Technologien mit Irreversibilität[22]

Qualitative Ineffizienz

Im 3. rechts liegenden Schaubild (Abb. 3) ist die Letzte der Ineffizienzen im Monopol „Die qualitative Ineffizienz“ dargestellt. Um das Schaubild besser verstehen zu können wird zunächst die Ausgangssituation N1 und GK, DK (Grenzkosten/Durchschnittskosten) mit dem Schnittpunkt D (optimale Wohlfahrt A1 ,A ,D) betrachtet. Nun verschiebt sich N1 nach N2 (Nachfrager werden weniger) aufgrund qualitativer Mängel von Produkten, die bei gegebenen Kostenbedingungen nicht den Präferenzen der Kunden entspricht. Die Grenzerlöskosten-Kurve schneidet nun die GK,DK nicht mehr in Punkt B1, sondern in B2 und führt daher zum neuen Cournot-Punkt C2. Die schwarz markierte Fläche ist, wie in den Schaubildern davor der Wohlfahrtsverlust durch die allokative Ineffizienz. Nun kommt die rote Fläche durch die Qualitätsminderung hinzu. Die grüne Fläche zeigt die qualitative Ineffizienz durch die Links-Verschiebung der Nachfragekurve. Die Konsumenten zahlen jetzt weniger für das Gut des Monopolisten als vorher, da sie mit der Qualität nicht mehr zufrieden sind. Letztendlich verringert sich die Wohlfahrt und der Gewinn des Monopolisten.[22]

Quantifizierung des Wohlfahrtsverlusts

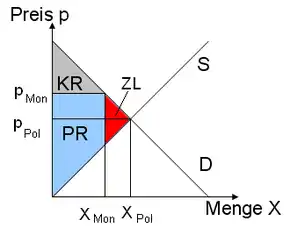

Soll der Wohlfahrtsverlust quantifiziert werden, kann auf das Schaubild von Angebot- und Nachfragekurve zurückgegriffen werden (siehe Abb. 4). Im vollständigen Wettbewerb (Polypol) entsprechen sich Angebot und Nachfrage; die gehandelte Menge beträgt XPol, der zugehörige Preis pPol. Wie oben gezeigt, ist der Preis in einem Monopol jedoch höher (hier: pMon) und die Menge entsprechend geringer (hier: XMon). Dadurch ergeben sich bei der Analyse der Konsumenten- und Produzentenrente erhebliche Verschiebungen. In Abb. 1 entspricht die Konsumentenrente nur noch dem grau unterlegten Dreieck. Denn Konsumenten, die eine Zahlungsbereitschaft von weniger als dem Monopolpreis haben, erwerben das Gut erst gar nicht; die Produzentenrente entspricht der gesamten hellblauen Fläche. Im Vergleich zum Polypol ist der rechteckige Teil der blauen Fläche auch der Produzentenrente zuzurechnen ist – im Polypol war sie noch Bestandteil der Konsumentenrente. Der Grund dafür besteht wiederum im höheren Preis oder der Tatsache, dass dieser nun weiter oberhalb der in der Angebotsfunktion zum Ausdruck kommenden Grenzkosten liegt.

Da die Menge aber nur XMon beträgt, folgt insgesamt, dass die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente im Fall des Monopols geringer ist als im Polypol: Die rot eingefärbten Flächen zählen nicht mehr dazu, sie sind gewissermaßen infolge der ineffizient geringen Bereitstellung des Gutes „verloren“, es wird im Englischen entsprechend als deadweight loss bezeichnet. Die gesamte rote Fläche bildet das so genannte Harberger-Dreieck.

Wohlfahrtssteigerung durch Preisdiskriminierung

Durch verschiedene Formen der Preisdiskriminierung kann das Monopolergebnis beeinflusst werden. Kann ein Monopolist beispielsweise perfekt diskriminieren (Preisdiskriminierung 1. Grades), kann er von jedem Konsumenten dessen Reservationspreis (das heißt den höchsten Preis, den dieser zu zahlen bereit ist) verlangen und das Gut an diejenigen Nachfrage verkaufen, die die höchste Wertschätzung haben. Es tritt dann kein Wohlfahrtsverlust ein, weil er dieselbe Menge absetzt, wie sich auch im Wettbewerbsfall ergeben würde: Der perfekt preisdiskiminierende Monopolist verkauft jedem sein Gut, der eine marginale Zahlungsbereitschaft aufweist, die mindestens den Grenzkosten der Produktion entspricht, und er verlangt dafür einen Betrag, der genau der individuellen Zahlungsbereitschaft entspricht.

Dieses Ergebnis ist dementsprechend Pareto-effizient, weil jede Änderung der resultierenden Allokation zur Folge hätte, dass der Monopolist (der ja eben die vollständige Rente erhält) schlechter gestellt wird.

Mehrprodukt-Monopol

Die bisher betrachteten Monopole sind allesamt Einprodukt-Monopole, das heißt ein Anbieter ist Monopolist bezüglich eines Gutes. Die Situation verändert sich, wenn der Anbieter Monopolist für mehrere Güter ist, weil zwischen den beiden Gütern Interdependenzen bestehen können (Substitutions- bzw. komplementäre Beziehung) – dadurch ändert sich das Preissetzungsverhalten des Monopolanbieters.

Sei () die Nachfrage nach Gut in Abhängigkeit von den Preisen aller Güter; sei die additiv-separable Kostenfunktion in Abhängigkeit von der Menge aller angebotener Güter. Das Maximierungsproblem (hier aus Gründen der Vereinfachung und der Nutzbarkeit des Resultats bezüglich des Preises formuliert) lautet

und führt auf die Bedingungen erster Ordnung

wobei

- .

Das heißt: Im Gewinnoptimum des Mehrprodukt-Monopolisten (auch: Multiprodukt-Monopolisten) gilt für jedes angebotene Gut, dass der Lerner-Index für dieses Gut (linke Seite der Bedingung) dem so genannten Ramsey-Index für das Gut (rechte Seite) entspricht. Zu beachten ist, dass dies impliziert, dass bei Vorliegen von Substituten () der Lerner-Index größer ist als der Kehrwert der (Eigenpreis)elastizität, mithin also dass ein höherer Preis gesetzt wird als im Fall des Einprodukt-Monopolisten (siehe oben). Umgekehrtes gilt für den Fall von Komplementärgütern () – hier liegt der gesetzte Preis sogar unterhalb des Preises, den der Monopolist anstreben würde, wenn er nicht auf beiden Gütermärkten eine Monopolstellung innehätte.

Bestreitbarkeit des Monopols

Monopolresistenz

Der Begriff „Monopolresistenz“ bedeutet, dass ein Monopol gegen angreifende Marktteilnehmer oder Newcomer geschützt ist. Dies ist meistens bei natürlichen Monopolen der Fall. Ein natürliches Monopol entsteht immer dann, wenn die Produktion eines Gutes durch ein einzelnes Unternehmen kostengünstiger ist, als es von mehreren Unternehmen am Markt erbracht werden könnte. Natürliche Monopole entstehen aufgrund von Unteilbarkeiten. Unteilbarkeiten lassen die Produktionsmenge in großen Abständen wachsen. Diese Eigenschaft steht im Kontrast zu der Theorie des vollkommenen Markts.[23] Durch diese subadditiven Kostenstrukturen produziert ein Unternehmen mit Monopolstellung effizient und lässt damit keine Lücken, die potentielle Newcomer für den Markteintritt nutzen könnten (dieser Zusammenhang läuft unter der Prämisse, dass die Märkte homogen sind). Wird der Newcomer trotz Effizienz des Monopols in den Markt eintreten, wird dieser mit einem sofortigen Verlust rechnen müssen, da die Gesamtkosten pro produzierte Einheit über dem Marktpreis liegen. Daher wird ein sofortiger Austritt erfolgen. Das Monopolunternehmen hat den Markt damit unbestreitbar gemacht.

Im Folgenden wird gezeigt, unter welchen theoretischen Bedingungen Märkte bestreitbar gemacht werden können (oder das Gegenteil von nicht bestreitbaren Märkten):

1. Newcomer haben die gleichen Rechte und Bedingungen wie das bereits bestehende Unternehmen und zwar kostenminimale Produktionstechnologien, Zugänge zu Input-Märkten und es existieren keine Subventionen

2. Kein Unternehmen hat Nachfragevorteile

3. Es gibt keine Eintrittsbarrieren (Ein- und Austritt sind damit frei) und damit keine Irreversiblen Kosten

4. Alle Unternehmer streben nach Gewinnmaximierung

5. Der Eintritt in den Markt wird nur unter Voraussetzung der Profitabilität gemacht

6. Profitabilität wird für den Newcomer definiert als die Unterbietung der gegebenen Marktpreise mit Gewinnabschlag[24]

Monopolsicherung

Ein Monopol ist stets bestrebt seine alleinige Marktführerschaft zu halten. Dafür ist es notwendig seine Produkte mit dem qualitativ höchsten Anspruch auszustatten. Allerdings sind viele Produkte durch andere ersetzbar (das heißt, sie können substituiert werden). Dabei muss unter Umständen auf einzelne Eigenschaften verzichtet werden. Dies spielt oft jedoch eine untergeordnete Rolle, wenn dadurch ein günstigerer Preis erzielt wird und eine größere Auswahl von Anbietern zur Verfügung stehen. Dies begrenzt die praktische Wirkung von Angebotsmonopolen.

Um diese Situation zumindest abzumildern, gibt es verschiedene Strategien:

- Der Monopolist kann sein Produkt diversifizieren. Das Produkt wird mit Eigenschaften versehen, die anderen, ähnlichen Produkten fehlen (Exklusivität). Oder aus einem Produkt werden mehrere mit unterschiedlichen Eigenschaften gemacht (Produktpalette). Das Risiko liegt vor allem in der Frage, ob die neue Eigenschaft überhaupt das ist, was die Kunden interessiert.

- Der Monopolist kann versuchen seinem Produkt ein „Image“ zu geben. Das Produkt soll so über sein Ansehen im Bewusstsein des Käufers verankert werden, sodass es für diesen unersetzlich wird. Das ist jedoch schwierig. Zum einen erfordert es oft aufwendige Werbekampagnen, zum anderen wird ein positives Image (wie Jugendlichkeit) oft nach einiger Zeit von Konkurrenten kopiert.

- Potentielle Konkurrenten werden aus dem Markt gedrängt oder aufgekauft. Das funktioniert jedoch nicht immer. Zum einen erfordert dies entsprechende wirtschaftliche Macht. Ein kleines Unternehmen hätte beispielsweise gegen einen Weltkonzern nur schlechte Karten, selbst wenn es noch so innovativ wäre. Der Zusammenschluss kann zudem an staatlichen Bestimmungen (Kartellrecht) scheitern.

- Gesetzliche Bestimmungen können ebenfalls dazu beitragen, lästige Konkurrenz vom Leib zu halten. So kann der Monopolist versuchen, Einfluss auf die staatliche Gesetzgebung zu nehmen, um sich ein bestimmtes Monopol zu sichern. Oft folgen solche Monopole staatlichen Eigeninteressen (sichere Einnahmequelle). Privatunternehmen bedienen sich dazu der Lobbyarbeit, aber auch kriminelle Methoden, wie Korruption, Erpressung, können zum Einsatz kommen. Die Übergänge zwischen staatlichem Eigeninteresse, legaler Lobbyarbeit und kriminellen Methoden können fließend sein. Umgekehrt sind jedoch in den letzten Jahrzehnten in großem Stil staatliche Unternehmen privatisiert worden (Post, Bahn). Hier musste Lobbyarbeit betrieben werden, um das bestehende Monopol möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Da eine Monopolstellung höchstmöglichen Gewinn verspricht, wird ein Monopolist darauf abzielen, den Markt auch weiterhin vor möglichen Konkurrenten abzuschirmen. Um dies zu erreichen, wird immer wieder zu unlauteren oder marktverzerrenden Mitteln gegriffen. Beispiel einer solchen Praxis ist das Dumping: Produkte werden eine gewisse Zeit lang zu nicht kostendeckenden Preisen angeboten, bis der Konkurrent aus dem Markt verdrängt wurde, um anschließend die Preise wieder zu erhöhen. Diese Situation kann durch ein Kartell entstehen, oder durch ein Oligopol. Auch hier gibt es zum Teil gesetzliche Einschränkungen (siehe Verbot des Verkaufs auf Verlust in Frankreich).

Falls Monopole nicht aus natürlichen Gründen aufgebrochen werden, greift gelegentlich der Staat aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ein. Meistens liegt in diesen Fällen ein Verstoß gegen die jeweilige nationale Gesetzgebung vor (in Deutschland sind dies das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).

Beispielsweise wurde das Unternehmen Microsoft, ein Quasi-Monopolist, wegen Missbrauchs seiner Marktmacht verurteilt.

Nach der Theorie bestreitbarer Märkte reicht häufig die Bestreitbarkeit des Monopols aus: Hierzu muss glaubwürdig angedroht werden, dass die Monopolstellung verloren gehen kann, wenn bestimmte Vorgaben nicht eingehalten werden. Die Glaubwürdigkeit steigt insbesondere, wenn die Marktaustrittskosten gering sind.

Angreifbarkeit von Monopolen

Wenn der Monopolist nicht effizient produziert (siehe allokative, technische oder qualitative Ineffizienz) und damit folglich einen zu hohen Preis für die Güter festsetzt, entsteht eine Eintrittsmöglichkeit für potentielle Newcomer auf dem Markt.[25]

Im Anschluss an William J. Baumols Theorie bestreitbarer Märkte wird die Ansicht vertreten, dass das Vorliegen eines Monopols keine Maßnahmen von Wettbewerbsbehörden erfordern würde, weil der Wettbewerb zwar nicht in Form mehrerer Anbieter sichtbar sei, er wirke aber in latenter Weise.[26] Je nach den Rahmenbedingungen, die sein Monopol begründen, könne ein Monopolist bei seinen Entscheidungen in Bezug auf die Preissetzung oder sein Leistungsangebot (Menge, Qualität), bestimmten Restriktionen unterworfen sein. Dadurch sinke seine Monopolrente.

Ein bestreitbarer Markt könne einen Monopolisten disziplinieren. Liegt der Angebotspreis über den Markteintrittskosten, besteht die Gefahr, dass Angebotskonkurrenten in den Markt eintreten. Liegt der Angebotspreis über den Preisen für Substitutionsgüter können Nachfrager auf vergleichbare Produkte umsteigen.[27] Der Angebotspreis sinkt dann im Extremfall bis zur Preisuntergrenze, die wie beim Oligopol oder beim Polypol entweder durch die Durchschnittskosten oder die Grenzkosten bestimmt wird. Ein jederzeit angreifbares Monopol wird als morphologisches Monopol bezeichnet. Es wird häufig zumindest für kurze Zeit für wünschenswert gehalten, um für technischen Fortschritt zu sorgen.

Ordoliberale wie Walter Eucken weisen dieses Argument jedoch zurück, da jedes Monopol grundsätzlich der wirtschaftspolitischen Zielsetzung eines optimalen Allokationsgleichgewichts widerspreche.[28]

Regulierung von Monopolen

Ein Monopol gilt als regulierungsbedürftig, wenn es Ineffizienzen aufweist oder kein fairer und effizienter Wettbewerb stattfinden kann.[29]

Generell sind zwei allgemeine Formen hinsichtlich der Regulierung von Unternehmen zu unterscheiden. Die erste Form der Regulierung (häufig in Amerika praktiziert) sieht vor, dass private Unternehmen durch staatliche Institutionen kontrolliert werden müssen. Hierbei hat der Staat nur eine indirekte Einflussnahme auf die Unternehmen. In der zweiten Form der Regulierung, kann der Staat allerdings eine direkte Einflussnahme auf das Unternehmen ausüben. Dies geschieht, in dem der Staat Anteile bei Unternehmen erwirbt oder das komplette Unternehmen übernimmt. Somit tritt der Staat als Eigentümer auf und kann die Regulierungsmaßnahmen nach seinen Wünschen mit/gestalten (die zweite Form tritt häufig in Deutschland/Europa auf).[30]

Konkrete Beispiele sind die Deutsche Bahn oder die Deutsche Post AG.[31]

Die Ziele der Regulierung sind daher die Maximierung der Wohlfahrt, den Preis nahe an die Grenzkosten des Unternehmens zu bringen sowie die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb zu schaffen. Dafür können verschiedene Regulierungsmethoden zum Einsatz kommen.

1. Preisregulierung nach historischen Kosten

- Es werden die tatsächlichen Kosten der letzten Jahre aus der Bilanz/Buchführung entnommen und somit wird ein Preis bestimmt der Nahe an den Kosten des Unternehmens liegt. Hierzu werden die LGK oder LDK (langfristige Grenzkostenkurve oder langfristige Durchschnittskostenkurve) bestimmt und herangezogen.

2. Preisregulierung nach effizienten Kosten

- Die effizienten Kosten sind die Kosten, die einem Unternehmen bei effizienter Leistungsbereitstellung anfallen. Es werden also die Kosten bewertet, die das Unternehmen hätte, wenn es optimal (allokativ, technisch und qualitativ effizient) wirtschaften würde. Wenn ein Unternehmen nicht optimal wirtschaftet, muss es höhere Preise verlangen. Durch die Regulierung, muss das Unternehmen aber seine Preise an die effizienten Kosten anpassen und somit ist ein Anreiz zur Effizienz gegeben.[32]

3. Price-Cap-Regulierung

= Anteil des Güterbündels am Gesamtumsatz der Vorperiode

= Preis des Güterbündels in der Periode t

RPI = Retail Price Index (gesamtwirtschaftliche Inflationsrate der Periode t)

X = Preisabschlag (anzuwendender Produktivitätsfaktor)

Die Formel gibt die „Veränderung des regulierten Preises im Rahmen der Änderung des allgemeinen Preisniveaus abzüglich eines unternehmensspezifischen Korrekturfaktors für den Produktivitätsfortschritt“ an.[33]

Vorteile

- Wenn ein Unternehmen hohe Gewinne erzielt, kann es während der aktuellen Periode nicht zu Preisänderungen gezwungen werden

- Flexibilität bei der Preissetzung (allerdings nicht höher als das Cap)

Probleme

Mögliche Probleme in der Praxis sind, dass die Regulierungsbehörden (meist Monopolkommission) nicht weiß, wie hoch die langfristigen Grenzkosten des zu produzierenden Unternehmens sind. Außerdem kann es sein, wenn das Unternehmen weniger Einnahmen durch die Regulierung hat, dass infolge dessen auch die Qualität der jeweiligen Produkte leiden muss.[33]

Beispiele für Monopole

Angebotsmonopole

Beispiele für Angebotsmonopole sind so genannte Staatsmonopole:

- das Postmonopol (das Monopol der Deutschen Post AG wurde zum 1. Januar 2008 abgeschafft, das Monopol der Österreichischen Post AG zum 1. Januar 2011);

- die Deutsche Telekom, nach wie vor mit marktbeherrschender Stellung, vor allem in den Ortsnetzen und im Analogbereich abseits der Ballungsräume; es handelt sich hierbei allerdings nicht um ein Monopol im eigentlichen Sinne, da die Telekom zwar größter, aber nicht mehr einziger Anbieter im Telekommunikationsmarkt ist;

- das staatliche Lotteriemonopol;

- das Branntweinmonopol (bis Ende 2017);

- das Zündwarenmonopol (wurde 1983 abgeschafft);

- das Kehrmonopol (gesetzliche Sonderrechte von Schornsteinfegern bis Ende 2012);

- das Glücksspielmonopol (staatliche Verfügungsgewalt über öffentlich zugängliche Spiele um Vermögenswerte), dessen konkrete Ausgestaltung in Deutschland vom Europäischen Gerichtshof im September 2010 jedoch als rechtswidrig beurteilt und somit aufgehoben wurde.[34]

- das Österreichische Tabakmonopol, das den Verkauf von Tabakwaren nur durch Trafiken erlaubt.

Nachfragemonopole

Unter einem Nachfragemonopol (auch Monopson) wird eine Marktsituation mit mehreren Anbietern, aber nur einem Nachfrager verstanden. Ein Beispiel ist der Rüstungsmarkt in einer geschlossenen Volkswirtschaft. In der Realität kommt ein Monopson nur sehr eingeschränkt vor. Bei wenigen Anbietern und einem Nachfrager wird von einem beschränkten Monopson gesprochen. Diese Marktform findet sich häufig bei Ausschreibungsverfahren im Schienenpersonennahverkehr; dort treten eine Landesverkehrsgesellschaft als Nachfrager und die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sich um den angebotenen Verkehrsvertrag bewerben, als Anbieter auf.

Beispiele für Nachfragemonopole (meistens beschränkte Nachfragemonopole) sind:

- häufig bei militärischen Produkten

- Produkte für Inhaber von Angebotsmonopolen

- Produkte und Dienstleistungen für Bundesbehörden

- Nischenprodukte im Bereich der Raumfahrtindustrie (wie das europäische Raumfahrtprogramm)

Bilaterale Monopole

Stehen einem Monopolisten nur wenige Nachfrager/Anbieter gegenüber, handelt es sich um ein beschränktes Monopol. Treten auf beiden Seiten nur ein Anbieter und ein Nachfrager auf, handelt es sich um ein bilaterales Monopol. Dies ist zu unterscheiden von einer Situation mit zwei Anbietern, dem so genannten Duopol. Gibt es auf einem Markt zwar mehr als einen Anbieter oder Nachfrager, aber dennoch nur sehr wenige, ist dieses ein Oligopol.

Siehe auch

Weblinks

Literatur

- Friedrich Breyer: Mikroökonomik. Eine Einführung. 5. Auflage. Springer, Heidelberg u. a. 2011, ISBN 978-3-642-22150-7.

- Edwin G. West: Monopoly. In: Steven N. Durlauf, Lawrence E. Blume (Hrsg.): The New Palgrave Dictionary of Economics. 2. Auflage. Palgrave Macmillan 2008, doi:10.1057/9780230226203.1134.

- Hal Varian: Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 8. Auflage. W. W. Norton, New York/ London 2010, ISBN 978-0-393-93424-3.

Einzelnachweise

- Karl Ernst Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. 8., verbesserte und vermehrte Auflage. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1918 (zeno.org [abgerufen am 2. November 2021]).

- Johann Heinrich Zedler: „Verkauffungs-Freyheit“, in: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, 1754, S. 515.

- Wilhelm Pape, Max Sengebusch (Bearb.): Handwörterbuch der griechischen Sprache. 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914 (zeno.org [abgerufen am 2. November 2021]).

- Diese Definition wird auf Aristoteles, Politik, I, 11 zurückgeführt; Joseph A. Schumpeter, (Elizabeth B. Schumpeter, Hg.): Geschichte der ökonomischen Analyse. Erster Teilband, Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1965, S. 101.

- Vgl. beispielsweise Bundesministerium der Finanzen: Glossar. Monopol. (Memento vom 29. April 2013 im Webarchiv archive.today) abgerufen am 10. April 2013.

- Heinrich von Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht, 1934, S. 195.

- Uta Neumann, Das Marktphasenschema, 1997, S. 38

- Wolfgang Münchenhagen: Zeitleiste: Orientierungsdaten vom Altertum zur Neu zeit. (PDF) 2003, abgerufen am 15. Mai 2017.

- www.mccanndigital.cz: Entstehung der Manufakturen. Abgerufen am 7. Juni 2017.

- Toni Pierenkemper: Wirtschaftsgeschichte. R. Oldenbourg Verlag, München/ Wien 2005, ISBN 3-486-57794-8, S. 152–160.

- Definition » Quasimonopol «. In: Gabler Wirtschaftslexikon. (gabler.de [abgerufen am 18. Juni 2017]).

- Definition » Wettbewerbstheorie «. In: Gabler Wirtschaftslexikon. (gabler.de [abgerufen am 17. Mai 2017]).

- Ingo Schmidt: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht. 9. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012, ISBN 978-3-486-71522-4, S. 4–6.

- Gregory Mankiw, Mark P. Taylor,: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 5. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-7910-3098-2, S. 384–386.

- Gregory Mankiw, Mark P. Taylor,: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 5. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-7910-3098-2, S. 415–416.

- Bundeszentrale für politische Bildung: unvollkommenes Monopol | bpb. Abgerufen am 7. Juni 2017.

- Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld: Mikroökonomie. 8. Auflage. Pearson Studium, 2013, ISBN 978-3-86894-167-8, S. 612–613.

- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Volkswirtschaftslehre. 3. Auflage. 2007.

- Werner Lachmann, A. K. Mitschke, S. Vogel: Volkswirtschaftslehre 2. Springer, 2004, ISBN 3-540-20219-6, S. 198.

- Monopolkommission (Hrsg.), XX-Hauptgutachten, Eine Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte, 2014 = BT-Drs. 18/2150 vom 17. Juli 2014, Zwanzigstes Hauptgutachten der Monopolkommission 2012/2013, S. 681 ff.

- Es sei zum Ausschluss mathematischer Probleme auch angenommen, dass Preis-Absatz-Funktion und Kostenfunktion stetig und zweimal differenzierbar sind, dass und dass ein strikt positives Outputniveau existiert, sodass . Andreu Mas-Colell, Michael Whinston, Jerry Green: Microeconomic Theory. Oxford University Press, Oxford 1995, ISBN 0-19-507340-1, S. 385.

- Jörn Kruse: Ökonomie der Monopolregulierung (= Wirtschaftspolitische Studien. Heft 70). Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, ISBN 3-525-12271-3, S. 89–120.

- Michael Fritsch, Thomas Wein, Hans-Jürgen Ewers: Marktversagen und Wirtschaftspolitik. München 2007, S. 182–183.

- Jörn Kruse: Ökonomie der Monopolregulierung (= Wirtschaftspolitische Studien. Heft 70). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-12271-3, S. 298–300.

- Jörn Kruse: Ökonomie der Monopolregulierung (= Wirtschaftspolitische Studien. Heft 70). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-12271-3, S. 297–298.

- W. J. Baumol, J. C. Panzar, R. D. Willig: Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. 1982.

- Ein Beispiel dafür sind Feuerzeuge als Ersatz für Streichhölzer zu Zeiten des Zündwarenmonopols.

- „Ökonomisch aber kommt es darauf an, die Knappheit aller Güter in richtiger Proportion zu überwinden. Durch ihre Monopolstellung gelingt es zwar der Firma, sich mehr Kapital zuzuleiten und diese Mehrinvestition rentabel zu machen. Ohne Monopol hätte sie weniger investiert, der Maschinenpark würde weniger rasch erneuert, aber andere Produktionszweige verfügten über mehr Produktionsmittel und die - letzthin entscheidende - Konsumgutversorgung wäre im ganzen besser. Die Bewunderung des technischen Apparats von Monopolisten ist also ökonomisch ohne Sinn. […] Weil der Aufbau des Produktionsapparats im Monopolfall der zuverlässigen Lenkung entbehrt, brauchen auch die Kosten, mit denen der Monopolist in laufender Produktion rechnet, die Knappheit der Produktionsmittel nicht richtig zum Ausdruck bringen.“ (Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. 6. Auflage. Tübingen 1990, S. 39)

- Ingo Schmidt: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht. 9. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012, ISBN 978-3-486-71216-2, S. 61–63.

- Jörn Kruse: Ökonomie der Monopolregulierung. Hrsg.: Harald Jürgensen, Erhard Kantzenbach (= Wirtschaftspolitische Studien. Heft 70). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-12271-3, S. 222.

- Vorbild für K+S?: In welchen Konzernen der deutsche Staat mitmischt. In: manager magazin. (manager-magazin.de [abgerufen am 12. Juni 2017]).

- Jörn Kruse: Ökonomie der Monopolregulierung (= Wirtschaftspolitische Studien. Heft 70). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-12271-3, S. 246–249.

- Prof. Andreas Haufler: Ausgewählte Bereiche der Wirtschaftspolitik. (PDF) 2009, abgerufen am 1. Juni 2017.

- EU-Richter kippen Glücksspielmonopol. auf: stern.de, 8. September 2010.