Musik und Architektur

Zwischen Musik und Architektur ergeben sich vielfältige Verbindungen. Einerseits wird Musik häufig in Räumen aufgeführt, deren Gestaltung akustische Ansprüche berücksichtigt, um das Hörerlebnis zu optimieren; im Gegenzug richtet sich die Architektur solcher Räume nach den Erfordernissen der Musik, die in ihnen gespielt werden soll. Wechselseitige Einflüsse und Verbindungen bis zur Synthese haben Geschichte und Theorie von Musik und Architektur bestimmt und beiden wichtige Anregungen verschafft. So spielten ideengeschichtlich in beiden Künsten mathematische und geometrische Überlegungen eine wichtige Rolle: Intervall und Takt in der Musik, Grundriss und Raumverhältnisse in der gehobenen Architektur.

Raum als musikalische Kategorie

Musikwahrnehmung ist fast immer auch mit räumlichen Eindrücken verbunden. Am deutlichsten erscheint dies da, wo eine räumliche Ordnung der Klangerzeuger vorgeschrieben ist oder den musikalischen Ablauf wesentlich strukturiert. Dies geschah als erstes in größerem Umfang durch die Praxis der Venezianischen Mehrchörigkeit, Sänger und Instrumentalisten an mehreren Orten innerhalb des Kirchenraums zu platzieren und den Tonsatz an die architektonische Umgebung anzupassen, wie es der venezianische Markusdom erlaubte und förderte. Viele Werke dieser Zeit, zum Beispiel Heinrich Schütz’ Psalmen Davids (1619), planten den Raum ausdrücklich in die Aufführung ein. Im Vorwort schlug Schütz vor, die einzelnen Chöre „an unterschiedlichen Örthern“ zu postieren.

Diese Satzweise, die er von Giovanni Gabrieli übernommen und gemeinsam mit Adrian Willaert fortgeführt hatte, spann im Wesentlichen das Dialogprinzip weiter, das bereits in den Antiphonen des Gregorianischen Chorals vorhanden war. Innermusikalisch wurde das Prinzip im Concerto grosso produktiv, das die barocke Terrassendynamik im Wechsel zweier getrennter Instrumentengruppen darstellte. Vorgeformt war dies bereits in Gabrielis Sonata pian e forte (1597), die die dynamischen Grade durch Hinzufügen oder Weglassen der Einzelchöre abstufte. Zugleich spielen die konzertierenden Gruppen hier in unterschiedlichen Registern, so dass der Tonhöheneindruck psychoakustisch die Raumwahrnehmung steuert, da der gesamte Tonraum nur in den Tuttistellen wahrnehmbar ist. Die Werkanlage entfaltet nicht nur den äußeren architektonischen Raum, sie projiziert ihn auch in den innermusikalischen, so dass die konkrete Raumsituation der jeweiligen Aufführung schließlich nicht mehr allein den Höreindruck bestimmt.[1]

Inszenierungen des Raums

Die Berücksichtigung des architektonischen Raums hatte teilweise zur Folge, dass Komponisten die Raumwirkungen in der Musik auch visuell in Szene zu setzen versuchten. Dies geschah in der Musik der Romantik mitunter durch theatralische Effekte.

Hector Berlioz’ Grande Messe des Morts op. 5 (1837) für die Toten der Julirevolution inszenierte den Raum des Pariser Invalidendoms. Neben dem gewaltig besetzten Orchester und dem Chor sieht die Partitur vier Blechbläserchöre vor, die in den Ecken der Kathedrale als Fernorchester zu den vier Himmelsrichtungen stehen.

Franz Liszt schrieb im Schlusssatz seiner Faust-Sinfonie (1854/57) als dramaturgischen Effekt vor, dass der Männerchor „feierlich einziehen“ solle.

Aus den Aufführungsanweisungen der Komponisten ergeben sich aufführungstechnische Schwierigkeiten, wenn der Aufführungsort eine werktreue Darbietung aus technischen Gründen nicht zulässt. Zudem haben sich die Rezeptionsbedingungen verändert. Der moderne abgedunkelte Konzertsaal lässt eine visuelle Orientierung nur eingeschränkt zu, da er dem Ideal der Konzentration auf das akustische Ereignis entspricht, wie es den Vorstellungen des Bürgertums im 19. Jahrhundert entsprang; die Spielstätte ist seither Ort der andächtigen Kunstbetrachtung. Nach dem Vorbild von Richard Wagners Bayreuther Festspielhaus, das den Orchestergraben der Ansicht des Publikums entzog, wurde in Heidelberg die Stadthalle (1901/03) erbaut, die einen versenkbaren Orchesterraum besaß. Die räumliche Anwesenheit der Musiker sollte das Publikum nicht länger vom Hören ablenken.[2]

Architektur in der Musikästhetik

Ebenso traten Metaphern für architektonische Zusammenhänge in der Musikästhetik auf, seitdem sich die neuzeitliche Auffassung des musikalischen Werks als eines dauerhaften Kunstobjekts durchgesetzt hatte. Johann Andreas Herbst verglich in seiner Musica poetica (1643) die Musik mit einem Bauwerk. Der sei ein Komponist,

„[…] welcher nicht allein singen kan, sondern welcher auch zugleich ein new opus oder Werck […] zu verfertigen weiß, daher es auch von etlichen Fabricatura oder Aedificium, ein Bau genennet worden.“

Architekturmetaphern zeigt auch vielfach das Formdenken Ernst Kurths. Über das Verhältnis der beiden Subjekte der Fuge in cis-Moll aus Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertem Klavier I (1722) befand er:[3]

„Lag im Ersten […] der Grundwille eines lastenden Baues, so ist in diesen Bewegungszügen der Gleichförmigkeit einer ruhig wogenden Linienführung eine Art schwebender Bewegung enthalten, die erst selbst als Kontrast gegen den gedrungenen Bau aufscheint und ihm gegenüber eine Art Höhenempfindung enthält, vergleichbar der Vorstellung lichter Höhe über einem architektonischen Bauwerk von aufstrebender Formbewegung, z. B. einem gotischen Dom.“

Musikalische Einflüsse auf die Architektur

Bereits in der Antike vertrat man die These, Musik und Architektur seien verwandt. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling bezeichnete in seiner Vorlesung Philosophie der Kunst (1803) die Architektur als „erstarrte Musik“, in der Meinung, dass „(…) ein schönes Gebäude in der That nichts anderes als eine mit dem Aug empfundene Musik, ein nicht in der Zeit, sondern in der Raumfolge aufgefaßtes (simultanes) Concert von Harmonien und harmonischen Verbindungen“ sei. Johann Wolfgang von Goethe nannte sie in seinen Maximen und Reflexionen (1833 posthum) eine „verstummte Tonkunst“.

Ein prägendes Beispiel des frühen 20. Jahrhunderts war Ferruccio Busonis architektonisch angelegte Analyse seiner Fantasia contrappuntistica (1910), die er in Form einer Kathedrale anfertigte. Umgekehrt wurde Otto Bartnings expressionistisches Wohnhaus Schuster (1921/24) in Wylerberg in der zeitgenössischen Architekturkritik als „kühn aufgebaute Symphonie“ angesprochen, deren Sätzen die einzelnen Räume entsprächen.[5]

Antike und Mittelalter

Die ursprüngliche Deutung der Verwandtschaftsbeziehungen beruhten auf deren mathematischen Grundlagen. Die Musikanschauung der Pythagoreer beruhte im Wesentlichen auf der Wissenschaft von Intervallproportionen: sie glaubten, der gesamte Kosmos sei mit einer Harmonie von Zahlen durchzogen und lasse sich durch Zahlen abstrahieren. Musik sei eine Erscheinung der Zahlenharmonie, da schwingenden Saiten konsonante Intervalle ergäben, wenn ihre Längen in einfachen ganzzahligen Verhältnissen zueinander stünden. Aus dem pythagoreischen Verständnis resultierte die Einordnung in das logisch-rationale Quadrivium innerhalb der Artes liberales, das bis zur Renaissance das Musikdenken bestimmte.

Als vollkommene Zahlenverhältnisse galten die Tetraktyten 1:2:3:4 und 6:8:9:12. Eine Reihe mit den Proportionen 1:2:3:4:8:9:27 entwarf Platon im Timaios. Die Reihen umfassen die musikalischen Konsonanzen, die Sphärenharmonie und die Struktur der menschlichen Seele. Aus dieser metaphysischen Bedeutung ergibt sich, dass nur jene Künste, die Zahlen, Maße und Proportionen anwenden, Schönheit zu erzeugen vermögen. Für Platon und Aristoteles zählt die Architektur dazu, die sie über Malerei und Bildhauerei stellen. Da sie jedoch nicht zu den Freien Künsten gehörte, suchte sie sich auf einen gleichen Rang mit der Musik zu stellen, indem sie sich ausdrücklich musikalischer Zahlenverhältnisse bediente. Für eine praktische Verwendung dieses Konzepts spricht, dass die griechischen Tempelanlagen von Paestum im Grundriss wie in den architektonischen Details den Zahlenverhältnissen von Melodietypen entsprechen.

Die Architekturtheorie setzte im 1. Jahrhundert v. Chr. mit Vitruvs De architectura libri decem ein. In diesem Werk fordert Vitruv, ein Architekt habe zunächst die Musiktheorie zu verstehen, und unterstreicht, dass es nur sechs konsonante Intervalle gibt, die er im praktischen Gebrauch zur Berechnung der Seilspannung von Katapulten und zur Größenangabe von Schallgefäßen im Theater benutzt. Konsequenzen für die Bauästhetik zieht er indes nicht.[6]

Das Mittelalter verband die antike Sphärenharmonie mit christlichen Vorstellungen. Boëthius und Augustinus von Hippo griffen den Gedanken von musikalisch proportionierter Architektur wieder auf. Gotische Kathedralen und Klosterkirchen zeigen musikalische Zahlenverhältnisse in den Hauptmaßen von Grundriss und Fassade. Als Vorbild galt der salomonische Tempel, in dessen Bauform Petrus Abaelardus Konsonanzen entdeckte. Als bevorzugte mathematische Zahlenproportion galten der nun mit christlichem Symbolgehalt verbundene Goldene Schnitt, der auch in der Natur vorkäme, und die ihm verwandte endlose Fibonacci-Folge. Nach ihrem Vorbild komponierte Guillaume Du Fay die Motette Nuper rosarum flores (1436) zur Domweihe. Die Proportionen der vier Motettenteile im Verhältnis 6:4:2:3 und die Anzahl der Töne innerhalb der einzelnen Stimmen verarbeiten die Maße des Tempels in Jerusalem.[7]

Renaissance

Erst in der Renaissance entfaltete sich das musikalische Vorbild der Zahlenverhältnisästhetik zu einer regelrechten Proportionslehre, die nun auch Malerei und Plastik in ihre Überlegung einbezog.

Der Theoretiker Leon Battista Alberti definierte in seiner um 1452 entstandenen Architekturabhandlung De re aedificatoria Schönheit als Widerspiegelung einfacher Intervallverhältnisse. Auf der Grundlage der pythagoreischen Konsonanzen und des großen Ganztons im Frequenzverhältnis 8:9 entwickelte er Idealproportionen für Raumgrundflächen: 1:1, 2:3 und 3:4 für kleine, 1:2, 4:9 und 9:16 für mittlere, 2:6, 3:8 und 2:8 für große Räume. Er erhielt sie aus zusammengesetzten Konsonanzen, z. B. 4:9 aus zwei Quinten (4:6:9), 9:12 aus zwei Quarten (9:12:16). Alberti übertrug seine Systematik auch auf Flächenunterteilungen und auf die Raumhöhe.

Es ist innerhalb dieser Ästhetik nicht widersprüchlich, dass die Summe der Intervalle – 4:9 None und 9:16 Septime – jeweils Dissonanzen sind; sie stehen nicht für den realen Klang. In seinen eigenen Bauwerken ging Alberti noch über seinen theoretischen Ansatz hinaus und verwendete Intervalle, die nicht zu den bei Vitruv genannten Konsonanzen zählen, hauptsächlich die aus der Fünf gebildeten sowie Terz und Sexte. Er verwirklichte die Idee u. a. am Fassadenentwurf des Palazzo Rucellai in Florenz (ab 1455).

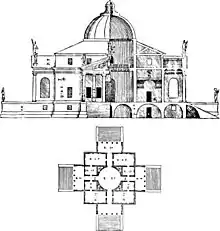

Andrea Palladio führte die Entwicklung fort mit einem Proportionssystem, das er in den Quattro libri dell’architettura (1570) darlegte. Die Verhältnisse 4:5, 5:6 und 3:5 übernahmen eine führende Position. Dies ist deutbar als Reaktion auf die Musiktheorie des 16. Jahrhunderts, der zufolge die pythagoreischen Terzen (64:81 und 27:32) durch die reinen Intervalle (4:5 und 5:6) zu ersetzen seien, um sie als Konsonanz einzuführen. Gioseffo Zarlinos Le istituzioni armoniche (1558), die erste musiktheoretische Schrift der Neuzeit, schloss diese Entwicklung von der Gegenseite her ab, so dass die Terzen nicht länger als dissonant galten.[8]

Ab dem 17. Jahrhundert

Mit dem Rationalismus endete der musikalische Zahlenbezug in der Architekturtheorie. Claude Perrault nahm im französischen Streit am heftigsten Stellung gegen die Auffassung, Schönheit beruhe auf Zahlenverhältnissen. Er führte das bis in die Gegenwart gültige Geschmacksurteil als Richtschnur in die ästhetische Diskussion ein. Dennoch vollzog sich der Wechsel vom pythagoreischen Harmoniekonzept zum ästhetischen Relativismus nur langsam.

Im 19. Jahrhundert beschäftigte sich Albert von Thimus mit der pythagoreischen Harmonik; Hans Kayser griff dessen Anregungen in der harmonikalen Grundlagenforschung wieder auf. Einzelne Architekten wie Theodor Fischer oder André M. Studer beschäftigten sich mit der musikalischen Proportionslehre. Die bekannteste und am weitesten reichende Neuentwicklung auf deren Grundlage ist Le Corbusiers Modulor-System. Le Corbusier bezeichnete Musik und Architektur als Schwestern und nahm an, ihre Proportionen würden auf gleiche Art wahrgenommen. Für die serielle Musik der 1950er-Jahre wurde Modulor zu einem Bezugspunkt auf der Suche nach einem Maßsystem für die musikalischen Parameter.

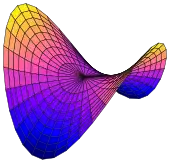

Le Corbusiers Schüler Iannis Xenakis, der mit ihm als Architekt zusammenarbeitete, führte mit der Komposition Métastasis (1953/54) die Proportionslehre in die Neue Musik ein. Den sechs temperierten Intervallen entsprechen sechs Tondauern, die analog zu den Intervallen eine geometrische Folge bilden; die Tonlängen entstehen durch Addition. Damit bezieht sich Xenakis’ Proportionsschema auf die Eigenschaften des Goldenen Schnittes.

Schließlich übersetzte er das Werk zurück in die Formensprache der Architektur. Aus den grafisch notierten Glissandi der Streichinstrumente gewann er eine Schar von Tangenten einer Hyperbel. Sie regten ihn an, den Philips-Pavillon der Expo 58 in Brüssel aus gekrümmten Schalen zu entwerfen. Das von Le Corbusier errichtete und mit Edgar Varèses Tonband-Komposition Poème électronique akustisch ausgestaltete Gebäude wurde zum Ausgangspunkt für die Entwicklung von Klangkunst und Multimedia.[9]

Formen der Synthese

.png.webp)

Das Ende des universell gültigen Harmonieprinzips führte zu synthetischen Versuchen, die das Zusammenwirken der Künste zu einer Kunst integrierten wollten. Bedeutend für das 19. Jahrhundert war Richard Wagners Idee vom Gesamtkunstwerk, der die Architektur zu dienen hatte. Wagners Auffassung zielte darauf ab, dem Drama, das mit der Musik zum Musikdrama wurde, eine zweckmäßige räumliche Umgebung zu schaffen, wie er in seiner Schrift Das Kunstwerk der Zukunft (1849–1852) gegen den „Zerfall der Künste“ postulierte. Diesen Anspruch erfüllte Otto Brückwalds Festspielhaus in Bayreuth. Dessen Innenraum schuf eine Stimmung, in der sich das Publikum ins Bühnengeschehen einbezogen fühlt.

Der Gedanke der Kunstsynthese wurde im Expressionismus stark verbreitet und häufig aufgegriffen. Viele, oft nie ausgeführte Entwürfe entstanden, und die Vision einer Erweckung des Menschen ins kosmische Bewusstsein zur Überwindung der sozialen Grenzen trat in den Blickpunkt. Architektonische Pläne für Theaterhäuser und Konzertsäle waren nicht mehr zweckmäßig, sondern bekamen als „klingende Architektur“ selbst eine synthetisch verstandene Ästhetik. Hiervon geprägt wurden Architekten wie Hans Poelzig oder Wenzel Hablik, und noch Hans Scharouns Berliner Philharmonie (1957–1963) stand unter diesem Einfluss. Bruno Taut schrieb aus dem Gedanken der musikalisierten Architektur 1920 Der Weltbaumeister, ein „Architektur-Schauspiel für symphonische Musik“, das die Entstehung von musikalischer und architektonischer Form aus einem kosmischen Urgrund darstellt.

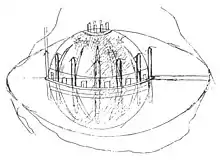

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin plante für sein Mysterium (1914) einen kugelförmigen Tempel in Indien. Dort sollte das Gesamtkunstwerk aus Wort, Klang, Farbe, Bewegung und Duft den Erlebenden die Einheit von Mensch und Kosmos offenbaren. Ähnliche Ziele verfolgte Iwan Alexandrowitsch Wyschnegradsky mit dem Lichttempel (1943/44), in dem analog zur Musik ein Spiel aus Licht und Farben sichtbar sein sollte. Den architektonischen Rahmen ihrer Projekte sahen die Komponisten jeweils als integralen Bestandteil ihrer dramatischen Handlung. Beide skizzierten riesige Halbkugeln als Symbole des Kosmos, wie auch Étienne-Louis Boullées Kenotaph für Isaac Newton (1784) und andere seiner Entwürfe schon gigantische Kugeln zeigten.

Multimedia

In den Multimedia-Konzepten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fließen die Künste und Wahrnehmungsformen allmählich ineinander; Bezeichnungen wie „Klang-Skulptur“ oder „Ton-Architektur“ zeigen es an. Performance, Happening oder Fluxus beeinflussten diese Vorstellung von der Seite der Kunst aus. Architektur wird zunehmend auch zeitlich, Musik räumlich definiert. Architektur wird hörbar, Musik begehbar. Das Ziel der Syntheseversuche ist die Erweiterung des sinnlichen Erlebens, das der erlebende Mensch selbst mitgestaltet.

Karlheinz Stockhausen nutzte seit den elektronischen Werken Gesang der Jünglinge (1955/56) und Kontakte (1. Fassung 1959/60) die Klangbewegung im Raum als kompositorisches Mittel. Schallquellen sind dabei im Raum verteilte Lautsprecher, die den Klang durch den Raum wandern lassen, so dass Klangwege und -architektur sich mit dem Raum um den Hörer überlagern. Durch verschiedene, sich überlagernde Klangbewegungen entstehen polyphone Schichten im Raum. Stockhausen verwirklichte eine an Skrjabin und Wyschnegradsky erinnernde eigene Kugelidee auf der Expo 70 in Osaka; die Hörer saßen in seinem Kugelauditorium auf einem schalldurchlässigen Boden, umgeben von Musik. Ähnliche Entwürfe waren Bernhard Leitners Klanginstallationen aus Lautsprechern, z. B; Ton-Raum (1984 in der TU Berlin). Damit wird Architektur ähnlich der Musik zu einer Zeitkunst, da sie nur existiert, solange die Musik erklingt, die sie errichtet. Vergleichbares hatte Erik Satie bereits in der Musique d’ameublement verfolgt. Die Tapete, Fußboden und Vorhang benannten Stücke[10] konstituieren die Bestandteile eines Raums. Umgekehrt benutzte Stockhausen die Bewegung in der Architektur zur Entstehung von Klang-Räumen. In der Performance Musik für ein Haus (1968) ließ er die Hörer wie Besucher einer Kunstausstellung durch Räume schreiten, in denen unabhängig voneinander verschiedene Kompositionen gespielt werden; die Musik wird aufgenommen, schließlich ersetzen die Aufnahmen mehr und mehr die spielenden Instrumentalisten, so dass der Klang-Raum erhalten bleibt.[11]

Architektur und Raumakustik

In der Renaissance erwachte das Bewusstsein für die Wirkung des Raums auf den Klang der Musik. Die im 16. Jahrhundert aufkommende Mehrchörigkeit nutzte den Klangeffekt mehrerer Ensembles im Kirchenraum. Zeitgleich zur Musikpraxis am venezianischen Dom setzte die Forschung über Raumwirkungen und die Anforderungen an die erklingende Musik ein.[12] Die Bereiche Kammermusik und Kirchenmusik trennten sich nach Instrumentation, Satzregeln und Vortragsweise. Musik für kleine Räume war fortan für leise Instrumente mit differenzierter Vortragsweise gedacht; die zunehmend Harmonik entwickelte sich vor allem in diesem Bereich. Musik für große Räume mit starkem Nachhall benutzte laute Instrumente und war einfach gesetzt.[13]

Musikzimmer des 17. und 18. Jahrhundert

War Musik zum „Gebrauch“ bestimmt, mit liturgischer Funktion, als Unterhaltungs- oder Repräsentationsmusik, so erklang sie in Räumen, die eigentlich für andere Zwecke gedacht war. Erst mit Musik, die man um ihrer selbst willen spielte und hörte, bekam diese Musik auch eigene Räume. Bis zum Spätmittelalter wurde weltliche Musik in Privathäusern gespielt, in Räumen, die sonst dem Wohnen, Schlafen oder der Arbeit dienten.

Die Paläste der Renaissancefürsten wiesen erstmals die Raumtypen Salon für die repräsentative Musikaufführung und Kammer zum Hören als Kunstgenuss auf. Paolo Corteses De cardinalatu (1510) forderte erstmals von den Kurienkardinälen, bei der Einrichtung ihrer Paläste ein cubiculum musicae zu berücksichtigen, d. h. ein Zimmer für das Musizieren nach der Mahlzeit. Das erste um 1530 belegte Beispiel ist ein achteckiger Raum im Odeon des Philosophen Alvise Cornaro in Padua. Auch nördlich der Alpen richteten sich die Adligen nun in Schlössern, Herrenhäusern und Stadtpalästen Musikzimmer ein. Sie unterscheiden sich weder architektonisch noch akustisch von den anderen Räumen. Häufig wiesen musikalische Szenen in Malerei oder Stuck auf die Funktion dieser Zimmer hin; bekannte Beispiele des 18. Jahrhunderts sind im Berliner und Potsdamer Stadtschloss, in Sanssouci und im Neuen Palais zu finden. Die Zuordnung von Musikzimmer und Konzertraum blieb jedoch zunächst fließend, da sowohl privates Musizieren als auch Musikaufführungen immer im kleinen Kreis stattfanden.

Konzerte wurden bis zu dieser Zeit im privaten oder halb öffentlichen Rahmen nur innerhalb derselben sozialen Schicht aufgeführt. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts etablierte sich das am Ende des 17. Jahrhunderts in England entstandene öffentlich-kommerzielle Konzertwesen, das in der Folgezeit schließlich die privaten Konzerte verdrängen sollte. Vielfältige Raumtypen wurden als Veranstaltungsorte genutzt. An den Fürstenhöfen waren dies Fest- und Ballsäle, in Privathaushalten Wohnzimmer; Clubräume, Salons, Kirchen, Kaffeehäuser und Gaststätten waren die ersten öffentlichen Spielstätten und boten Raum für die musikalischen Akademien.

Die ersten öffentlichen Konzerte, die 1672 in London stattfanden, waren reine Unterhaltungsveranstaltungen. Das Publikum hörte Musik, während es rauchte, trank und diskutierte. Thomas Mace propagierte in seinem Musick’s Monument (1676) als Reaktion darauf, öffentliche Konzerträume einzurichten. Die Musiker sollten in der Saalmitte sitzen, die Hörer auf umlaufenden Galerien. Röhren wurden als Beschallungsmittel für die hinteren Sitze entworfen. Die Sitzordnung der Musiker, die dem Publikum den Rücken zukehrten, war zu dieser Zeit noch ganz an der kammermusikalischen Praxis und an der Aufführungsweise der Renaissance orientiert. Das öffentliche Konzertwesen wurde in London so beliebt und wirtschaftlich erfolgreich, dass innerhalb eines Jahrhunderts zahlreiche Säle erbaut wurden. Die bekanntesten waren das York Building (1675), Hickford’s Room (1697), Carlisle House (1690), in dem Johann Christian Bach und Christian Ferdinand Abel die ersten Abonnementskonzerte der Geschichte veranstalteten, Almack’s Great Room (1768), das Pantheon (1772) und schließlich die Hanover Square Rooms (1773), für die Joseph Haydn die Londoner Sinfonien komponierte. Der in Oxford nach dem Vorbild Londons erbaute Holywell Music Room (1748) ist der älteste erhaltene und noch bespielte Konzertsaal der Welt.

Die Konzerthäuser dieser Zeit fassten jeweils nur einige Hundert Zuhörer. Sie waren auf rechteckigem Grundriss erbaut, besaßen eine erhöhte Bühne an einer Schmalseite des Saales und mitunter gewölbte Decken. Durch ihre kurze Nachhallzeit und die geringe Bassverstärkung war der Klang klar und durchhörbar. Eine feste Bestuhlung war noch nicht vorhanden; die Säle waren multifunktional, sie wurden auch für Festveranstaltungen und Maskenbälle genutzt. Als erste Freiluftstätten für ein Publikum aus allen sozialen Schichten wurden die Pleasure Gardens gegründet. Allein in London existierten davon mehr als 60. Auch hier gingen die Hörer während der Konzerte auf und ab oder saßen unter dem Dach eines Pavillons.

Auf dem europäischen Festland entstanden die ersten Konzerthäuser im deutschen Raum, so in Hamburg der Concertsaal auf dem Kamp (1761) und in Leipzig der erste Bau des Gewandhauses (1781) im Obergeschoss des alten Zeughauses. Der Leipziger Saal wurde zum Vorbild vieler anderer Säle im 19. Jahrhundert, als das kulturell interessierte Bürgertum Stätten zur Pflege des Musiklebens benötigte. Die Mehrzahl der Konzertsäle waren bis dahin Räume, die an sich anderen Zwecken dienten, Theater, Redouten- und Ballsäle.[14]

Konzertsäle im 19. Jahrhundert

Als das Konzertwesen im 19. Jahrhundert zu einer festen Einrichtung des Musiklebens wurde, stieg die Anzahl der Konzertsäle sprunghaft an. Die Entwicklung der Sinfonik mit ihrer Vergrößerung des Orchesterapparats und den immer stärker differenzierteren Klangfarben, die eine verbesserte Akustik beanspruchten, veränderte auch das Erscheinungsbild der Säle, die nun durchschnittlich 1.500 Hörern Platz bieten mussten.

Am weitesten verbreitet war der rechteckige Kastensaal-Typ nach dem Vorbild des Alten Gewandhauses. Er wies einen schmalen Grundriss auf, d. h. geringe Breite im Verhältnis zur Länge, eine hohe Decke, ein ebenerdiges Parkett, ein Bühnenpodium und eine umlaufende, schmale Galerie. Die feste Bestuhlung für einen durchgehenden Spielbetrieb hatte sich bereits durchgesetzt. Die guten raumakustischen Eigenschaften dieser Säle resultierten aus der Verbindung von einerseits Klangfülle – eine Nachhallzeit von anderthalb bis zwei Sekunden wurde üblich – und andererseits großem Rauminhalt bei verhältnismäßig geringer Schallabsorptionsfläche. Da die Säle schmal gebaut waren, begünstigte die starke seitliche Schallreflexion die Klangdeutlichkeit. Die bedeutendsten Räume sind der Große Saal des Wiener Musikvereins (1870), das Neue Gewandhaus in Leipzig (1884) und das Amsterdamer Concertgebouw (1888).[15]

Ab dem 20. Jahrhundert

Die Architektur der Moderne prägten wirtschaftliche Gesichtspunkte – Konzertsäle müssen nicht selten mehr als 2.500 Zuhörer aufzunehmen geeignet sein – und neue bautechnische Möglichkeiten. So konnten erstmals große freitragende Balkone in den Raum hinein gebaut werden. Die technischen Mittel der Schallmessung führten zu präzisen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Raum- und Bauakustik. Dazu kam eine Tendenz nach individueller architektonischer Gestaltung.

Die Konzerthäuser erschienen in vielerlei Bautypen. Es sind teilweise Säle mit mehreren Balkonen wie die Carnegie Hall in New York City, die Orchestra Hall in Chicago und die inzwischen zerstörte Queen’s Hall in London. Wichtige Werke der experimentellen Architektur in Trichterform mit ansteigender Decke oder asymmetrischem Grundriss waren das Theater in Essen und die Finlandia-Halle in Helsinki, zwei Werke von Alvar Aalto. Das Parkett dieser Bautypen ist seitdem generell ansteigend. John Scott Russell hatte bereits 1838 die aus dem Schiffbau bekannten Gesetze der Strömungslehre auf die Akustik übertragen und die „isoakustische Kurve“ definiert, d. h. die Verlaufskurve der gleichen akustischen Eigenschaften innerhalb eines Raums. Seine Berechnungen wurden 1889 im Auditorium Building in Chicago bautechnisch umgesetzt.

Die 1951 vollendete Royal Festival Hall in London war der erste Konzertsaal, der nach akustischen Berechnungen errichtet wurde. Seit den 1960er-Jahren setzten sich zunehmend Säle mit variabler Akustik durch; diese sind in der Lage, unterschiedlichen Arten von Musik – Kammermusik, Orchesterkonzerte, Soloauftritte usw. – die jeweils geeigneten Aufführungsbedingungen zu bieten, so dass sie durchgehend mit unterschiedlichen Programmarten bespielt werden können. Der Espace de projection (1978) am Pariser IRCAM lässt zu, sowohl das Raumvolumen als auch die Nachhallzeit im Verhältnis 1:4 zu verändern. Seit den späten 1980er-Jahren ist wieder eine größere Zahl von rechteckigen Kastensälen unter den Neubauten zu verzeichnen.[16]

Die Berliner Philharmonie, die von Hans Scharoun erbaut und am 15. Oktober 1963 eingeweiht wurde, ist ebenfalls nach den Gesetzen der Akustik konzipiert worden. Das Gebäude ist asymmetrisch und zeltartig mit einem pentagonalen großen Konzertsaal. Die Sitze bieten durch die ringsum unregelmäßig ansteigenden Logenterrassen von allen Seiten gleich gute Sicht auf die in der Mitte platzierte Bühne. Dies führt zu raumakustischen Problemen, die mit einer besonderen Wandkonstruktion und gebauschten Stoffflächen an der Decke so gut gelöst wurden, dass man auf allen Plätzen eine hervorragende Akustik genießen kann. Durch die Architektur wird die Trennung zwischen Künstler und Publikum weitgehend aufgehoben. Künstler schätzen es, bei der Philharmonie „inmitten“ der Zuhörer zu sitzen, jene wiederum können die Akteure je nach Sitzplatz von allen Seiten beobachten.

Wegen ihrer eigentümlichen, zirkusartigen Bauform mit dem Konzertpodium in der Mitte wurde die Philharmonie im Berliner Volksmund auch scherzhaft Zirkus Karajani genannt, in Anspielung auf den langjährigen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan (vgl. Zirkus Sarrasani).

Nachweise

Literatur

- Christoph Metzger: Musik und Architektur. Hrsg. im Auftrag des Internationalen Musikinstituts Darmstadt. Pfau, Saarbrücken 2003, ISBN 3-89727-227-X.

- Christoph Metzger: Sensualistische Architekturen von Frank Lloyd Wright, Tadao Ando und Ieoh Ming Pei, in: Neue Zeitschrift für Musik, 127jh., 5, 2011, S. 34f.

- Helga de la Motte-Haber: Musik und Bildende Kunst. Von der Tonmalerei zur Klangskulptur. Laaber-Verlag, Laaber 1990, ISBN 3-89007-196-1.

- Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Bärenreiter, Kassel/Basel/London/New York/Prag und J. B. Metzler, Stuttgart/Weimar 1998. Artikel Musik und Architektur, Sachteil Bd. 6, Spp. 729–745.

- Christoph Metzger: „Architektur und Resonanz“, JOVIS Verlag Berlin 2015, ISBN 978-3-86859-270-2.

Weiterführende Literatur

- Michael Forsyth: Buildings for music. The architect, the musician and the listener from the seventeenth century to the present day. Cambridge, Massachusetts: MIT-Press 1985. ISBN 0-262-06089-2.

- Werner Heinz: Musik in der Architektur. Von der Antike zum Mittelalter. Frankfurt am Main: Lang 2005. ISBN 3-631-54427-8.

- Christoph Metzger: Architektur und Resonanz. Berlin, Jovis 2015. ISBN 978-3-86859-270-2.

- Luise Nerlich: KLANG tektonik | Entwurfsgrammatik in Architektur und Musik, Weimar 2012, ISBN 978-3-86068-476-4.

- Rudolf Wittkower: Architectural Principles in the Age of Humanism. Warburg Institute (University of London) 1971.

- Iannis Xenakis: Musique. Architecture. Tournai: Casterman 1976.

Weblinks

- Architektur und Musik – Harmonie und Proportion – umfangreiche Darstellung der Bezüge.

Einzelnachweise

- Motte-Haber S. 22

- Motte-Haber S. 23

- Motte-Haber S. 24

- Ernst Kurth: Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bach’s melodischer Polyphonie. Bern: Drechsel 1917. S. 209

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 729 f.

- Vitruv 1, 1, 8–9.

- Christian Berger, Maß und Klang. Die Gestaltung des Tonraumes in der frühen abendländischen Mehrstimmigkeit (PDF; 455 kB), vgl. auch MGG-S, Bd. 6, Spp. 730 f.

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 731f.

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 734–736

- Grete Wehmeyer: Erik Satie. Reinbek: Rowohlt 1998, S. 144 f.

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 737–740

- MGG-S, Bd. 6, Sp. 740

- MGG-S, Bd. 6, Sp. 741

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 741–743

- MGG-S, Bd. 6, Sp. 743

- MGG-S, Bd. 6, Spp. 743 f.