Geschichte der Stadt Bremen

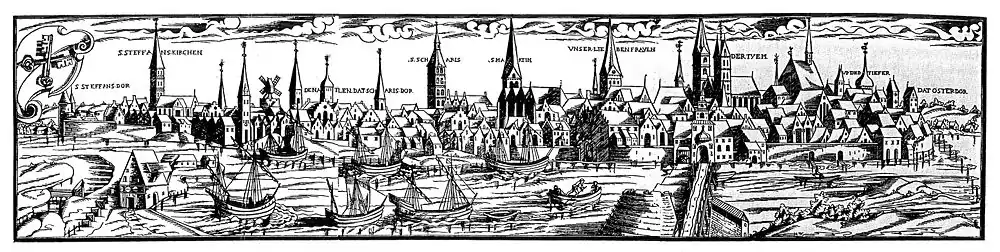

Die Geschichte der Stadt Bremen umfasst die Entwicklungen auf dem heutigen Gebiet der Stadt Bremen von der ersten Besiedlung bis zur Gegenwart. Sie ist von der Hanse, vom Handel und der Seefahrt sowie vom Streben nach Selbständigkeit geprägt.

Name und Lage der Stadt

Ortsnamen

Der alexandrinische Geograph Claudius Ptolemaeus verzeichnete 150 n. Chr. in seiner Beschreibung Germaniens in der Nähe der Wesermündung einen Ort namens altgriechisch Φαβίρανον, deutsch ‚Phabiranon‘, lateinisch Fabiranum. Nach anderen Geografen und Kartografen deutete Matthäus Merian das in seiner Topographia Germaniae irrtümlich auf Bremen.[1] Die Umrechnung der Ptolemäischen Georeferenzierung zeige laut Bill Thayer jedoch, dass das antike Fabiranum nordöstlich der Wesermündung (etwa nahe Bederkesa) zu lokalisieren wäre.[2]

Der spätere Name Bremen – lateinisch Brema – könnte soviel bedeuten wie „am Rande liegend“ (altsächsisch Bremo bedeutet „Rand“ bzw. „Umfassung“) und bezieht sich möglicherweise auf den Rand der Düne.[3]

Im 9. Jahrhundert wurde der Ort deutsch Bremen genannt, latinisiert zu Brema. 937 und auch danach stand in Urkunden der Name Bremun, was der Plural des Lokativs von brem ist. Brem bedeutete an den Rändern; ob an den Rändern des Flusses, der Düne oder der Gemarkung, muss offenbleiben.[4]

Der Dünenrücken am rechten Weserufer war im heutigen Bereich des Bremer Doms zirka 10 Meter hoch, etwa 3 bis 4 Meter höher als das Ufer des Weserarms Balge. Die Siedlung auf dem Dünenrücken war deshalb vor den häufigeren Überschwemmungen des Bereiches an der Balge gesichert. Funde aus der Balge, vom Marktplatz und der Domdüne belegen Siedlungen aus der Zeit der Völkerwanderung. Nachdem sich eine Fährstelle an der unbesiedelten Tiefer (Tiefer = „Tie-vere“ = Fähre zum Tie, also zum Platz oder Thing) entwickelte, wurde die Siedlung auf der Düne in der karolingischen Zeit ein Dorf, das als Fähr- und Etappenort vom Durchgangsverkehr lebte, aber zunächst auch noch von der Viehlandwirtschaft.[5]

Adam von Bremen schreibt noch im 11. Jahrhundert von Bremon und danach ist auch breman oder bremin als Name zu finden. 1013 wird aus der deutschen und der lateinischen Form in einer Urkunde der Name bremonensis. Aus den Endungen an, on, un, ae, ia oder nur a und e wurde bald die Endung en bevorzugt und somit das mittelhochdeutsche Bremen.[6]

Geländesituation

Das ältere Bremen liegt auf einem von Nordwest nach Südost verlaufenden ca. 23 km langen Dünenzug, der von Bremen-Burg bis Mahndorf und bis zur Achimer Geest reicht und der beim Bremer Domshof eine Höhe von 13,2 m ü. NN hat. Nördlich der Lesum schließt sich die Osterholzer Geest an, mit teilweise steilem Abhang zu Weser und Lesum, deren in Bremen-Nord gelegene Teile auch als Rekumer Geest, Vegesacker Geest und Bremer Schweiz bezeichnet werden. Weitere eiszeitliche Geestflächen erheben sich nur ganz gering über das Schwemmland der Flussniederungen, es sind die Huchtinger Geest mit einer maximalen Höhe am Hohen Horst von 5,5 m ü. NN, eine sandig-kiesige Kuppe in Habenhausen mit 4,7 m ü. NN und der Hexenberg bei Borgfeld. Zwischen diesen höheren Zonen befinden sich im so genannten Bremer Becken mit durchschnittlichen Höhen um 3,3 m ü. NN (derzeitige durchschnittliche Höhe der Weser bei Bremen-Mitte) die Marschenlandschaft der Bremer Wesermarsch und der Weser-Aller-Aue, das Blockland, die Borgfelder Wümmeniederung und im Bereich Osterholz, Oberneuland und Borgfeld eine Wesersandterrasse.

Der Sand der Bremer Düne liegt auf Flusssedimenten. Aus 10.000 bis 11.000 Jahre alten Pollenfunden von der Schichtgrenze, also der Unterseite des Dünensandes, wird geschlossen, dass die Düne noch keine Zehntausend Jahre alt ist.

Ur- und Frühgeschichte

Steinzeit und Bronzezeit

Es gibt Hinweise, dass schon im Pleistozän, also vor und teilweise während der letzten großen Kaltzeiten, Menschen als Jäger und Sammler der Altsteinzeit ins Gebiet des heutigen Bremen gelangt sind. Die sesshafte Lebensweise jungsteinzeitlicher Bauern breitete sich in Norddeutschland deutlich später aus als in den südlicher gelegenen Lößgebieten. Stattdessen hielt sich noch eine mesolithische Lebensweise von Jägern und Sammlern mit hoch entwickelten Geräten.

Aufgrund der in den früheren Jahrtausenden unterschiedlichen Wasserhöhen der Weser und seiner Nebenflüsse konnten weitgehend nur auf den geestigen Gebieten steinzeitliche Funde nachgewiesen werden. Durch Weserbaggerfunde vor Bremen-Mitte und Blumenthal gibt es Steinwerkzeuge aus der mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläolithikum). Durch Lesefunde im Bremer Dünenzug sind mittelsteinzeitliche Schlagplätze, Kernbeile oder ein Scheibenbeil belegt. Einige Funde aus der Jungsteinzeit, der Kupfersteinzeit und der Bronzezeit belegen erste Besiedlungen aus dieser Zeit auf den etwas höher gelegenen Flächen von Bremen.[7]

Eisenzeit

Um 650 v. Chr. verbreitet sich die Eisenzeit in den Norddeutschen Raum zwischen Weser, Elbe und westlichem Holstein. Funde aus der Jastorfkultur von etwa 600 v. Chr. bis zur Zeitenwende sind nachgewiesen. Die Verhältnisse von Wirtschaft und Kultur verändern sich stark. Um 250 v. Chr. dringen Sachsen in diesen Raum und vermischen sich mit den bereits ansässigen Chauken.

Chauken und Sachsen

Im Gebiet um Bremen siedelte um die Zeitenwende der germanische Stamm der Chauken. Ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. ist die Bezeichnung Sachsen nachweisbar. Ob sich die Chauken teils den Sachsen und teils den Friesen angeschlossen haben, oder ob Chauken und Sachsen eventuell verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Volk waren, konnte bisher nicht geklärt werden. Zwischen dem ersten und dem achten Jahrhundert nach Christus entstanden an der Weser mit ihren verschiedenen Unterläufen erste Siedlungen, gelegen auf der 20–30 Kilometer langen Bremer Düne, die Schutz vor Hochwasser und gleichzeitig guten Zugang zu einer Furt über den Fluss bot.

Mittelalter

Erste urkundliche Erwähnung

Während der mittelalterlichen Christianisierung Nordeuropas durch Karl den Großen wurde der Missionar Willehad 780 in die Weserregion geschickt. 782 erwähnt seine Lebensbeschreibung im Zusammenhang mit der Erschlagung eines Geistlichen mit Namen Gerwal den Ort Bremen zum ersten Mal. In der Vita Willehadi von 838 wurde dieses erwähnt mit dem Satz: „Siquidem Folcardum presbyterum cum Emmiggo comite in pago denominato Leri, Beniamin autem in Ubhriustri, Atrebanum vero clericum in Thiatmaresgaho, Gerwalum quoque cum sociis suis in Brema, odio nominis christiani, gladio peremerunt.“ Daraus entstand später die abgewandelte Bemerkung: „… hat man uns aus Bremen vertrieben und zwei Priester erschlagen …“.[8] 787 wurde der Aufstand niedergeschlagen und Willehad zum ersten Bischof des Bistums Bremen ernannt. Die Stiftungsurkunde der Bistumsgründung von 788 als zweite Urkunde der Existenz Bremens entpuppte sich später als Fälschung.

Bremen war zu dieser Zeit noch ein sehr kleiner Ort, aber in verkehrsgünstiger Lage: Nahe der oberen Grenze des Tidenbereichs war es leicht vom Meer aus mit Schiffen zu erreichen. Von Süden gab es außer dem Wasserweg von Ober- und Mittelweser den Landweg aus Südosten auf dem von Verden aus zwischen die Niederungen von Weser und Wümme ragenden Dünenrücken. Aus Westen und Südwesten ragte die Syker Geest in die Weserniederung, so dass nur wenig Feuchtgebiet zu durchqueren war, um an den Hauptstrom der Weser zu gelangen. Wann und in welcher Form der Fährbetrieb zwischen der Tiefer (thie-veer, „Fähre zum Versammlungsplatz“) und dem linken Weserufer aufgenommen wurde, ist nicht überliefert.

Der erste Bremer Dom wurde aus Holz auf dem höchsten Punkt der Düne errichtet, wohl 789. Man weihte ihn auf den Namen des Apostels Petrus, dessen Attribut, der Schlüssel, zum Bremer Wappen geworden ist. 805 wurde das Bistum Bremen dem Erzbistum Köln unterstellt. Aufgrund der großen Entfernung hatten die Bremer Bischöfe aber relativ freie Hand. Noch im Dombezirk ließ Willehads Nachfolger Willerich südlich des Doms eine Kirche zu Ehren des inzwischen heiliggesprochenen Willehad errichten, die aber wenig später abbrannte. Willerich ließ 820 einen heiligen Hain fällen und aus dem Holz die zerstörte Kirche wiederherstellen und noch eine weitere bauen. Diese Pfarrkirche stand außerhalb des Dombezirks an der Stelle der heutigen Liebfrauenkirche und war Sankt Vitus geweiht.

Der Erzbischof von Hamburg, Ansgar, verlegte 848/849, nach der Plünderung Hamburgs durch die Normannen, seinen Sitz nach Bremen, wo der Bischofssitz gerade vakant war. Es entstand das Erzbistum Bremen. Nicht zuletzt wegen dieses Umzugs wird vermutet, dass der Bremer Dombezirk schon unter den Karolingern eine mit Wall und Graben gesicherte Domburg war. Neben Dom und Domkloster umfasste der Dombezirk das Palatium des Bischofs, die Häuser der Ministerialen und die leibeigener Bediensteter. Rechtlich blieb er bis zum Reichsdeputationshauptschluss bestehen.

Um 850 (andere Quellen um 858) wurde der erste Dom von dänischen Wikingern zerstört. Ansgar ließ danach einen steinernen Dom errichten.

915 wurde Bremen von Ungarn überfallen, die Kirchen niedergebrannt und die Einwohner verschleppt.

Markt- und Münzrecht

Neben dem Dombezirk bestanden und gediehen zwei weitere Siedlungen. Dort wohnten Händler und Handwerker. Eine Ufersiedlung, das suburbium (lateinisch für ‚Vorstadt‘), lag an Hangseite der heutigen Langenstraße, auf der anderen Seite des Weges waren Schiffsländen, wo man die damaligen kleinen Schiffe aufs Ufer ziehen konnte. Um die Sankt-Veits-Kirche wuchs das vicus (lateinisch für ‚Dorf‘).

888 erlangte Erzbischof Rimbert vom Kaiser Arnulf von Kärnten eine Bestätigung des Marktrechtes, dazu neu Münzrecht und Zollrecht. Die ältesten erhaltenen bremischen Münzen sind jedoch aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Der Markt war zunächst eine periodische Zusammenkunft der Händler. Über die genaue Lage der abgesteckten Marktfläche gibt es unterschiedliche Hypothesen. In den 1950er Jahren war man sich sicher, sie habe in der Nähe der heutigen Liebfrauenkirche gelegen. Inzwischen wurden aber archäologische Kenntnisse zum frühmittelalterlichen Landschaftsrelief gewonnen: in der unteren Hälfte des heutigen Marktplatzes war die Düne sehr flach, bot also keinen hochwassersicheren Baugrund, aber Platz für Marktbuden. Da auch das Ufer der Balge hier flach gewesen sein dürfte, ließen sich damalige Schiffe hier leicht aufs Land ziehen.

Otto I. stellte die Marktsiedlung 937 unter königlichen Schutz und übertrug seinen Grundbesitz in Bremen an den Erzbischof. Er erteilte ihr am 10. August 965 erneut das Markt-, Münz- und Zollrecht. In Bremen ansässigen Kaufleuten versicherte er den gleichen Schutz wie denen königlicher Städte. Drei Jahre später erhielt Bremen die Erlaubnis, jährlich zwei Märkte abzuhalten; einen acht Tage vor Pfingsten und einen Anfang November. Aus letzterem entwickelte sich der Bremer Freimarkt.

Der salische Dom

Um 994 und 1020 wurde der Wall um die Domburg wegen zunehmender Bedrohung durch Wikingerüberfälle verstärkt. Ab 1032 wurde der Wall Stück für Stück durch eine Steinmauer ersetzt.

Vom Bistum Bremen gingen unter den Bischöfen Ansgar, Adaldag und Adalbert wichtige Impulse aus. In den ersten Jahren der Amtszeit von Bischof Adalbrand (auch „Bezelin“ genannt) (1035 bis 1043) begann der Umbau zum salischen Dom. Der Bau ist die romanische Kernzelle des heutigen Bremer Doms. Noch vor der Vollendung fiel 1041 das Gotteshaus, die Dombibliothek, das Stiftsgebäude und ein Großteil der übrigen Stadtbebauung der Feuersbrunst des Bremer Brandes auf Grund einer Brandstiftung zum Opfer. Mit dem Wiederaufbau wurde sofort wieder begonnen. Größere Fortschritte machte er unter Erzbischof Adalbert (1043–1072).[9] Da Stein knapp wurde, riss man sogar die gerade errichtete Verteidigungsmauer ab, um den Bau der Kathedrale zu beschleunigen.

Das erleichterte 1064 dem sächsischen Herzog Ordulf und seinem Bruder Graf Hermann, Bremen mit ihrem Heer einzunehmen und zu plündern.[10]

Gräfin Emma und die Bürgerweide

Gräfin Emma von Lesum (um 975–1038) war eine mildtätige Gutsbesitzerin und erste namentlich nachweisbare Bremerin. Um die Stiftung einer Weide im Jahr 1032 geht es in einer der schönsten Volkssagen des 18. Jahrhunderts: Damals wollte sie den Bürgern eine Wiese schenken von der Fläche, die ein Mann in einer Stunde umrunden konnte. Ihr Schwager und Erbe, Herzog Benno von Sachsen, erhöhte die Zeit auf einen Tag, aber er suchte einen Mann ohne Beine aus. Der „Krüppel“ aber entwickelte ungeahnte Kräfte und umrundete ein Gebiet größer als die heutige Bürgerweide.

Aufstieg

Eine Feuersbrunst zerstörte 1041 Bremen. Nach dem Wiederaufbau folgte in den Jahren 1043 bis 1072 ein wirtschaftlicher Aufschwung unter Erzbischof Adalbert, der insbesondere auf dem Handel mit Norwegen, England und den nördlichen Niederlanden sowie mit dem Hinterland an der Weser, in Sachsen und Teilen Westfalens beruhte. Bremen wurde ein bedeutender Handelsort und Warenumschlagplatz und laut Adam von Bremen

„gleich Rom namhaft und zu einem Sammelpunkt der Völker des Nordens.“

Aber nicht nur der Handel brachte Erfolge. Das sumpfige Land – das Hollerland östlich von Bremen – wurde mit Hilfe holländischer Siedler (Vertrag von 1106 mit Privilegien für die Siedler) entwässert, durch Deiche geschützt 1050 kamen, durch Erzbischof Adalbert gefördert, die ersten Mönche – die Benediktiner – nach Bremen und bauten das Paulskloster vor die Tore der Stadt.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wuchs auch der Einfluss der Bürger in der Stadt. 1139 wurde in bischöflichen Urkunden von der civitas geschrieben. Um 1157 wurde von einem Bürgerausschuss als Interessenvertreter der Stadt berichtet.

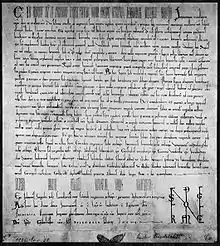

Gelnhauser Privileg

Im sogenannten Gelnhauser Privileg von 1186 verbriefte Kaiser Friedrich I. Barbarossa das erste Gesetz für die Bürger der civitas Bremensis. Es enthält die in Stadtrechtsurkunden des Mittelalters übliche Regel Stadtluft macht frei und Bestimmungen über das Erbrecht. Als Besonderheit unterstellt es die bis dahin erzbischöfliche Stadt der iustitia imperialis. Für einige Chronisten wurde Bremen damit formal eine freie Reichsstadt. Allerdings musste die Unabhängigkeit vom Erzbischof erst noch errungen werden.

In Reichsmatrikeln des 14. Jahrhunderts ist Bremen mehrfach als freie Reichsstadt eingetragen, im 15. dann wieder nicht mehr, nachdem es den daraus erwachsenen Verpflichtungen nicht nachgekommen war.[11]

Erneute Bedrohungen der städtischen Eigenständigkeit in der Zeit des Absolutismus erforderten im 17. und 18. Jahrhundert Bestätigungen der Reichsunmittelbarkeit wie das Linzer Diplom von 1646, das manchmal irrtümlich für deren Beginn angesehen wird.

Rat der Stadt

_-_17th_century.jpg.webp)

Bei Erhalt des Gelnhauser Privilegs verfügte die Bürgerschaft möglicherweise noch nicht über dauerhafte Selbstverwaltungsorgane; als sich die Bürger beim Kaiser über eine willkürliche neue Steuer des Erzbischofs beschweren, bezeichnen sie sich selber (und ebenso der Kaiser in seiner Antwort sie) als concives (Mitbürger) – und den Erzbischof als ihren Herren.[12]

1200 trat die Bürgerschaft Bremens dann nach außen in Erscheinung, indem sie mit der Grafschaft Altena einen Vergleich schloss. 1206 fanden sich Regelungen für die „burgenses“ (Bürger) durch das Erzstift, die dem Bürgerausschuss angehörten. In einer als concordia bezeichneten Übereinkunft mit Erzbischof Gerhard I. stehen sich die Stadt und das Erzbistum dann 1217 erstmals gleichberechtigt gegenüber.

Seit 1230 beurkundete und siegelte der Rath der Stadt in allen Gemeindeangelegenheiten. Anfänglich wurden die Ratsherren in den vier Kirchspielen (Viertel) Unser Lieben Frauen, St. Ansgarii, St. Martini und St. Stephani von den Bürgern gewählt. Der Einfluss der vermögenden Oberschicht nahm ständig zu.

Seit 1304 gab es 36 Ratsherren, jeweils neun aus jedem Viertel. Davon waren 12 im Eide für drei Jahre im ausübenden Amt. Die drei Drittel der Ratsherren – amtierende Ratsherren aus der Oberschicht, Ratsherren der Kaufmannschaft und Ratsherren der Viertel (meenheit) – bildeten die Wittheit. Seit spätestens 1330 waren die Wahlvoraussetzungen für Ratsherrn so, dass eine kleine, vermögende Oberschicht von etwa 30 Familien die wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt beherrschte und das amtierende „Ratsdrittel“ stellte.

An der Spitze des regierenden Ratsdrittels stand seit 1344 der Bürgermeister. Seit 1398 bis 1852/53 gab es (mit Unterbrechungen) vier Bürgermeister. Seit 1433 gab es mehrere Jahrhunderte lang 24 Ratsherren und die vier in Linien geordneten Bürgermeister aus den vier Vierteln. Seit dem 15. Jahrhundert wurden auch akademisch ausgebildete Juristen zu Ratsherren bestimmt.

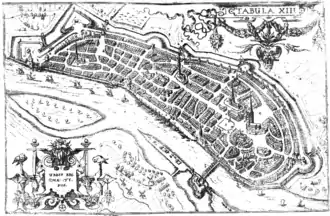

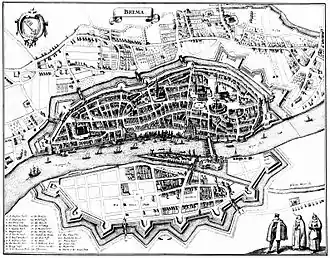

Die Stadtmauer

Aus den ersten Stadtmauern und Schutzwällen von 1032 und 1157 war um 1229 eine zusammenhängende Stadtmauer – die murus civitatis – geworden, welche die gesamte Altstadt mit wenigen Teilen des Stephaniviertels landseitig umfasste. Zur befestigten Stadt gehörte ein Gebiet rechts der Weser, das von der heutigen Hutfilterstraße bis zum Schnoor und den Wallanlagen reichte. Bereits 1244 führte die erste Brücke über die Weser. Ab 1307 wurde in die Stadtmauer der Altstadt auch das restliche Stephaniviertel einbezogen. Die Stadt konnte landseitig durch Stephanitor, Doventor, Ansgariitor, Herdentor, Ostertor und über die Weser durch das Brückentor erreicht werden. Viele weitere Tore und Pforten führten zudem zur Schlachte oder in das Umfeld. Zwischen Ansgariistadt und Stephanistadt verblieb bis 1657 die vorhandene Stadtmauer, die durch ein Tor – die Natel – verbunden war. Dieses Befestigungssystem wurde um 1512 bis 1514 verstärkt durch vertiefte Gräben, Erdwälle, Zwingertürme (Auf der Herrlichkeit die so genannte Braut, Ostertor und Stephanitor) und Kanonenbestückung.[13]

Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof, Stadtrecht

Mit seinen 10.000 bis 15.000 Einwohnern war Bremen am Anfang des 13. Jahrhunderts rechtlich und tatsächlich eine Stadt mit Selbstverwaltung, Befestigung und Markt geworden, in der die Bürger, die Geistlichen sowie die Einwohner ohne Bürgerrechte lebten.

1220 spannte der Erzbischof Gebhard II. eine Eisenkette über die Weser und verlangte von den Schiffen für die Durchfahrt Abgaben. Die Bremer begehrten aber gegen diese Regelung auf, sodass sie schnell wieder abgeschafft wurde. 1223 ging der hamburgische Erzbischofstitel erneut auf Bremen über. 1225 wurden sieben consules als Rat der Stadt eingesetzt. Der Rat hatte seine eigenen Siegel, die den eigenen Machtanspruch verdeutlichten, auch wenn die Macht des Territorialfürsten, des Erzbischofs, respektiert wurde.

1229 wird erstmals ein Rathaus erwähnt, welches Ecke Obernstraße/Sögestraße lag.

Anlässlich des Streits mit den Stedinger Bauern bestätigte Erzbischof Gebhard II. Bremen 1233 seine eigenständigen Rechte und das Stadtrecht. Die Stadt entwickelte sich damit zunehmend zu einer vom Stadtherrn unabhängigen Reichsstadt.

Weiteres Wachstum, Binnenkonflikte

Der allgemeine Wohlstand in Bremen wuchs. Das Stephaniviertel wurde 1305 in den Stadtmauerring einbezogen.

Rechtsunsicherheit und zunehmende Konflikte zwischen dem Rat und den herrschenden Familien mit Grund- und Rentenbesitz – „Geschlechter“ genannt – führten dazu, dass von 1303 bis 1308 das Bremer Stadtrecht erstmals kodifiziert, also schriftlich niedergelegt, und danach ständig erweitert wurde. Das Stadtrecht umfasste Bestimmungen über den Rat, über die Bürgerrechte und zu allen Bereichen des Zivil-, Handels-, Gewerbe- und Strafrechts. Trotz dieser Entwicklung kam es zu weiteren Konflikten. 1304 wurde mit Arnd von Gröpelingen ein Mitglied des Rates ermordet. Daraus entwickelte sich die Ratsfehde von 1304/1305 in deren Verlauf die „anständigen“ Ratsherren und Bürger einige der einflussreichsten Familien („Geschlechter“) aus der Stadt vertrieben. 1349 kam es infolge der Ermordung eines Ratsherrn durch ein Mitglied der von Conrad von Gröpelingen geführten Casalbruderschaft wieder zu Unruhen, die mit der Verbannung einiger einflussreicher Patrizier beendet wurden.

Die Stadt wird nun in vier Pfarrsprengel geteilt (s. u.). Die angesehenen Familien und Zunftmeister haben die Bürgerrechte. Sie wählen die Wittheit von drei mal zwölf Männern, die jedes dritte Jahr als Rat im Amt waren. Schied ein Ratsmitglied aus wählte die Wittheit einen Nachfolger. Um 1330 wurden die auf Lebenszeit gewählten Ratsmitglieder zu einer exklusiven Gruppe. Jahrelang fanden keine Neuwahlen statt und die Anzahl der Ratsherren reduzierte sich drastisch. Man einigte sich über die Voraussetzungen, unter denen sich Anwärter um das Amt eines Ratsmitgliedes bewerben konnten:

„Freie und eheliche Geburt, ein Mindestalter von vierundzwanzig Jahren, Besitz von Stadtgrundwert in der Mindesthöhe von zweiunddreißig Mark, die Möglichkeit, dem Amt ein Pferd im Werte von drei Mark zur Verfügung zu stellen sowie zur Abtragung von städtischer Rentenschuld eine Mark einzuzahlen.“

Die Bremer Eke diente vor allem im 14. und 15. Jahrhundert als häufig eingesetztes Binnenschiff aus Eiche (Eke), das auf der Weser vor allem auf der Ober- und Mittelweser eingesetzt wurde.

Erzbischofsfehde, Pest, Hoyaer Fehde, Konflikt mit der Hanse (bis 1358/59)

Die Erzbischofsfehde von 1348 bis 1350 mit der Doppelwahl von Gottfried von Arnsberg (der später Erzbischof wurde) und Moritz von Oldenburg führte zu Krieg und Unruhen. Dazu erreichte um 1350 Bremen die Pest. Ihr erlagen angeblich allein in einem Jahr 7000 Menschen bei einer Einwohnerzahl von zirka 15.000. Unmittelbar danach folgte die Hoyaer Fehde von 1351 bis 1359 mit bremischen Niederlagen und Kosten für die Gefangenenauslösungen. Bremen war pleite. Hohe Vermögenssteuern waren danach erforderlich. Zu dieser Zeit führte 1358 die Hanse einen Boykott gegen Flandern durch. Bremen, damals möglicherweise kurze Zeit nicht Mitglied der Hanse und finanziell durch die Hoyaer Fehde geschwächt, musste deshalb Gesandte nach Lübeck schicken. Bernhard von Dettenhusen und Heinrich Doneldey baten sehr demütig um Wiederaufnahme in die Hanse und sicherten zu, den Flandern-Boykott und Hamburg bei der Bekämpfung der Seeräuber auf der Elbe zu unterstützen.

Der Aufstand von 1365 bis 1366

Von den 15.000 Einwohnern der Stadt waren nur die wenigsten auch Bürger. Eine kleine Oberschicht von etwa 30 Familien beherrschte die wirtschaftlichen Grundlagen. Sie stellten ein Ratsdrittel. Das Ratsherrenamt behielten sie lebenslang. Auch die anderen beiden „Ratsdrittel“, die Wittheit und die Meenheit waren gut situierte Bürger. Die Pest, die Hoyaer Fehde und die deshalb erforderliche kostspielige Auslösung von Gefangenen verschärften die sozialen Spannungen.

Im sogenannten Bannerlauf protestierten im September 1365 einige Handwerker (16–18) aus dem Ratsdrittel der Meenheit – das Bremer Banner tragend gegen die ungerechte Verteilung der erforderlichen hohen Geldzahlungen. Sie drangen in einige Häuser von Ratsherren und des Bürgermeisters Albert Doneldey und beschimpften diese als „Verräter und Hurensöhne“. Im Gegenzug wurden die Führer des Aufstandes zum Tode verurteilt, ihr Eigentum eingezogen und ihre Frauen und Kinder verbannt. Die meisten der Aufständischen konnten jedoch entkommen.[14]

1365 versuchte Erzbischof Albert II. von Braunschweig-Lüneburg die Stadt zu beherrschen mit Hilfe dieser ausgewichenen Handwerker als Bürgerpartei. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1366 jedoch überrumpelten geflohene Aufrührer mit Hilfe der Kriegsknechte des Erzbischofs die Stadt. Die Kriegsknechte verbrannten den noch hölzernen Roland, der auf dem Marktplatz stand. Einige Wittheitsmitglieder und Ratsmitglieder flohen nach Delmenhorst. Die von der Hanse geächteten Aufrührer regierten die Stadt nur kurzzeitig. Eine Neuordnung der Ratswahlen wurde eingeführt, bei der die Gruppe der Meenheit – die einfachen Handwerker – und die der Zünfte dominieren sollten. Der neue Rat konnte nicht den erforderlichen Rückhalt der Bürger erwerben. Am 24. Juni ächtete die Hanse den neuen Rat als „Verräter“, um die Rechte der freien Stadt gegenüber dem Erzbischof zu stärken. Die ausgewichenen alten Ratsherren konnten mit Hilfe von Konrad II. von Oldenburg am 27. Juni 1366 Bremen zurückerobern und diesen sozialen Aufstand beenden. Die „Verräter“ wurden im Kampfgetümmel erschlagen, oder danach erhängt, geköpft oder gerädert. Der zurückgekehrte Rat restaurierte die alten Machtansprüche der Oberschichten und arrangierte sich mit den Zünften.

Nachbetrachtung: Das Bündnis der Meenheit mit dem Bischof führte zwar dazu, dass die einfacheren Handwerker im Rat angemessen vertreten waren, aber nur für den Preis einer Unterordnung der Stadt unter den Bischof, also zu Lasten der Reichsfreiheit. Nach diesen Krisen hat sich Bremen gut erholt und eine aktive Machtpolitik verfolgt mit territorialen Zugewinnen.

Kirchen und Klöster im Mittelalter

Das römisch-katholische Bistum Bremen bestand von 787 bis 1648. Es war ein Suffragan von Köln, wurde dann aber selbst Metropolit. Die Residenz war zunächst Bücken, dann Burg Vörde, (heute Bremervörde). In Bremen blieb nur die Domfreiheit unter erzbischöflicher Hoheit. Nach der Reformation ab 1566 konnte man von einem evangelischen Erzstift sprechen. Die Stadt Bremen blieb im Gegensatz zum lutherischen Territorium des Erzbistums calvinistisch. Aus dem weltlichen Besitz des Bistums, dem „Stift“, wurde das Herzogtum Bremen, welches das Elbe-Weser-Dreieck umfasste.

Der Bremer Dom

789 entstand der erste Dom aus Holz. Man weihte ihn auf den Namen des Apostels Petrus. Die Arbeiten am salischen Dom, der romanischen Kernzelle des heutigen Doms, begannen unter Erzbischof Bezelin (1035–1043). Seit 1223 war der Dom Metropolitankathedrale. Durch Umbauten erhielt die dreischiffige Hallenkirche ein gotisches Rippengewölbe, eine Doppelturmfassade mit Rosenfenster, und die Seitenschiffe sowie Ost- und Westchor erhielten eine gotische Gestaltung. Um 1500 wurde unter Erzbischof Johann III. Rode von Wale das nördliche Seitenschiff des Bremer Doms durch einen großen Saal mit Netzgewölbe ersetzt.

Sonstige Kirchen

Die Pfarrkirche Unser Lieben Frauen wurde nordwestlich des Marktplatzes zunächst im 12. Jahrhundert errichtet und ab 1229 zur frühgotischen Hallenkirche umgebaut. Sie war die Kirche des Rates, später auch Garnisonkirche. Die romanische Krypta stammt noch von der früheren St.-Veit-Kirche von 1013 bis 1029. Die Westfassade wurde 1881 historisierend restauriert und der Turmhelm 1964 nach Plänen von Dieter Oesterlen auf den Nordturm gesetzt.

Die St.-Martini-Kirche wurde 1229 in der Altstadt an der Weser als frühgotische dreischiffige Basilika errichtet und 1384 zur spätgotischen Hallenkirche umgebaut. 1944 erlitt der Backsteinbau schwerste Zerstörungen, die in den 1950er Jahren beseitigt wurden.

Die St.-Ansgarii-Kirche wurde ab 1227 bis 1250 als frühgotische Basilikakirche gebaut und im 14. Jahrhundert zur Hallenkirche umgewandelt. Sie ist nach ihrer Zerstörung von 1944 nicht erhalten. Ein Denkmal erinnert an die Kirche. Die St.-Ansgarii-Kirchgemeinde befindet sich heute in Schwachhausen.

Die Pfarrkirche St. Stephani wurde um 1050 von Erzbischof Adalbert von Bremen vor den westlichen Toren der Stadt gegründet und 1139 zur Stifts- und Pfarrkirche erhoben. Die dreischiffige romanische Basilika wurde Ende des 14. Jahrhunderts zur hochgotischen Hallenkirche umgebaut. Die Pfarrkirche wurde 1944 stark beschädigt und nur das Mittelschiff zwischen 1947 und 1959 erneuert.

Die Kirche St. Johann wurde im 14. Jahrhundert beim heutigen Schnoor als Klosterkirche des Franziskanerordens erbaut; zunächst als Basilika, bald danach neu als dreischiffig gewölbte Hallenkirche. Sie ist ein prägnantes Beispiel der Backsteingotik. Die (erste nachreformatorische) katholische Gemeinde in Bremen, 1806 konstituiert, kaufte 1816 die kaum noch genutzte Propsteikirche und weihte sie 1823 als ihre Pfarrkirche.

Pfarrsprengel

Die Kirche teilte sich im 13. Jahrhundert in vier Pfarrsprengel auf: Liebfrauen, Stephani, Angarii und Martini. Seit 1050 waren die Benediktiner in Bremen. 1225 kamen die Dominikaner und die Franziskaner und 1230 die Deutschen Ordensritter nach Bremen.

Klöster

Die Klöster in Bremen sind nicht erhalten. Historisch gab es in Bremen das Benediktiner-Kloster St. Paul von 1050 bis 1523, das Dominikaner-Kloster St. Katharinen von 1253 bis 1528, das Franziskaner-Kloster St. Johannis von 1258 bis 1528 und die Komturei des Deutschen Ordens von 1230 bis 1564. Bauliche Reste der Klosterbauten sind erhalten vom Katharinenkloster unter der gleichnamigen Hochgarage, die Kirche St. Johannis vom Franziskanerkloster und von der Komturei ein Teil der Unterkirche im Gerichtsgebäude.

Bremen und die Hanse

Bremen war viermal Mitglied der Hanse.[15] Insgesamt summiert sich die Mitgliedszeit auf 252 Jahre. Die einzelnen Mitgliedszeiten:

- 1260–1285

- 1358–1427

- 1438–1563

- 1576–1669

Im Verbund der Hanse verschiffte Bremen, in dem das Braugewerbe bereits im frühen Mittelalter eine besondere Rolle spielte, im 13. Jahrhundert vor allem sehr große Mengen an Bier. Bremen gilt deshalb als die „älteste Bierhandelsstadt Deutschlands“.[16] Von der Weser aus ging das damals verbreitete Kräuterbier vor allem nach Skandinavien, Holland, Belgien und England. Die erste Mitgliedschaft in der Hanse endete nach nur 25 Jahren. Der Grund dafür war ein Konflikt zwischen den bremischen Kaufleuten, welche weiterhin ein Interesse an dem seit dem 11. Jahrhundert vorherrschenden Nord-Süd-Handelsverkehr hatten, und den Hansestädten an der Ostsee. Die wendische Städteversammlung hatte in Wismar eine Blockade Norwegens beschlossen, um den West-Ost-Handel zu stärken. Bremer Kaufleute verweigerten sich diesem Beschluss. Daraufhin soll Bremen aus der Hanse ausgeschlossen worden sein.[17]

Ein weiterer Grund der Schwierigkeiten Bremens mit der Hanse war sein lasches Vorgehen gegenüber Seeräubern. Bremen wollte seine Beziehungen zu den Friesen Butjadingens nicht verderben in der Hoffnung, die territoriale Herrschaft über das Land an der Wesermündung zu gewinnen.

In einer Schwächeperiode Bremens wurde die Stadt 1358 gezwungen wieder der Hanse beizutreten[18] (s. o.). Bremens Interesse an der Hanse war oft sehr eigennützig. Hatten die Kaufleute Vorteile durch den Städtebund, nutzten sie ihn, machten aber auch gerne Geschäfte, die den Interessen der Hanse entgegenstanden. Aber bei den Hanse-Versammlungen in Lübeck forderte Bremen immer – oft erfolglos – einen hohen Rang.

1427 wurde Bremen aus der Hanse ausgeschlossen, nachdem Bürgermeister Herbort Duckel 1425 auf Grund innerer Unstimmigkeiten wegen bremischer Anleihen aus Bremen floh und die Hanse gegen Bremen mobilisieren konnte. 1438 wurde Bremen wieder in die Hanse aufgenommen. Es nahm an den Kaperkriegen gegen Burgund – wozu auch Holland gehörte – teil und schloss 1446 Frieden mit Burgund. Zwischen 1449 und 1530 fanden in der nun hoch geachteten Hansestadt sechs hanseatische „Tagfahrten“ (Fahrten um zu tagen, also um zu verhandeln) statt, zwei davon, 1493 und 1494 als Hansetag aller Mitglieder. Der Handel bremischer Kaufleute mit u. a. Getreide, Fisch, Stein, Holz und Bier orientierte sich auf die Niederlande, England, Norwegen, die Oberweser, Westfalen aber auch auf die Ostseestädte.

Nicht zuletzt wurden in Bremen Koggen gebaut. Aus dem Jahr 1380 stammt das Wrack einer Hanse-Kogge, das verhältnismäßig gut erhalten 1962 bei Hafenerweiterungsarbeiten im Schlamm der Weser gefunden wurde und sich heute im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven befindet. Gerade die Bremer Koggen zeichneten sich dadurch aus, auch in engen Hafengewässern manövrierfähig zu sein.

Der Machtverlust der Hanse begann mit dem Erstarken der landesherrlichen Territorialgewalten im Ostseeraum. Auch musste die Hanse 1441 die wirtschaftliche Gleichberechtigung der Niederländer anerkennen. Die Hanse verlor weiter an Bedeutung, da sich durch die Entdeckung Amerikas 1492 neue Handelsmöglichkeiten erschlossen.

Die Bremer Bergenfahrergesellschaft erstarkte mit dem Niedergang der Bergenfahrt der an der Ostsee gelegenen Städte des Wendischen Hansequartiers. Etwa ab der Mitte des 16. Jahrhunderts stieg Bremen im Bergener Kontor Bryggen zur neuen Führungsmacht auf.

Von 1563 bis 1576 war Bremen wegen des Religionsstreites zwischen orthodoxen Lutheranern und Reformierten wieder einmal von der Hanse ausgeschlossen worden (siehe bei von Büren).

Mit Beginn des 17. Jahrhunderts war die Hanse nur noch dem Namen nach ein Bündnis. Der Dreißigjährige Krieg, 1618–1648, brachte die völlige Auflösung. Auf den Hansetagen 1629 und 1641 wurden Hamburg, Bremen und Lübeck beauftragt, das Beste zum Wohle der Hanse zu wahren.

Das Fahrwasser der Weser versandete zusehends und erlaubte oft nicht, dass die Koggen bis Bremen fahren konnten. Sie wurden deshalb im Blexer Tief oder bei Brake umgeladen, und die Waren auf Eken (Weserschiffen) zwischen den Liegeplätzen und der Schlachte transportiert. Die Balge war seit 1602 für Schiffe gesperrt.

Die Bremer Handelsflotte hatte um 1560 um die 65 Schiffe mit einer Gesamttragfähigkeit von über 4.000 Lasten, was etwa 8.000 Tonnen entsprach. Die Anzahl der Schiffe nahm zum Ende des 16. Jahrhunderts auf 107 Schiffe zu.[19]

Die Frühe Neuzeit

15. und 16. Jahrhundert

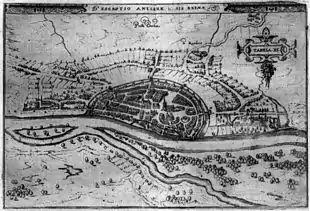

Anfang des 15. Jahrhunderts expandierte Bremen und erreicht seine größte Ausdehnung und Machtfülle im Mittelalter. Um 1400 sind die Bauernrepubliken Butjadingen und Stadland an der linken Wesermündung, die Herrschaft Bederkesa, der Flecken Lehe, Land Wührden, Blumenthal, Nieder- und Obervieland, Huchting, Blockland, Borgfeld und Hollerland bremische Territorien.

Es war auch die Absicht des Bremer Rates, bezeichnet mit Dominium Visurgis, einen bremischen Staat zu beiden Seiten der Unterweser aufzubauen, um einen direkten Zugang über die Wesermündung zur Nordsee erhalten. Von 1385 bis 1424 beherrschte die Reichsstadt Bremen die damaligen Inseln Butjadingen und Stadland an der linken Seite der Wesermündung. In der Schlacht bei Golzwarden schlug Bremen 1408 Graf Christian VI. von Oldenburg und seine friesischen Verbündeten aus Rüstringen und Burhave, nahm den Grafen gefangen und erhielt ein Lösegeld in der Form eines Pfandes des Land Wührdens (bis 1411) sowie dauerhaft das Gericht zu Lehe. Bremen zog sich 1424 nach einer Besetzung der Gebiete durch die ostfriesischen Häuptlinge (tom Brok, Focko Ukena, Sibet Lubben) wieder zurück. 1484 wehrten das Land Wursten mit Hilfe der Stadt Bremen die Besetzung durch Herzog Johann IV. von Sachsen-Lauenburg ab. 1499 besetzte Graf Johann von Oldenburg das Stadland und Butjadingen. Das Land Wursten stellte sich 1500 auf Grund weiterer Bedrohungen von Sachsen-Lauenburg unter den „Schutz“ des Erzbischofs von Bremen. Die territoriale Eingliederung des Marschenlandes an der Wesermündung in die Territorien des Bistums Bremen und der Grafschaft Oldenburg war dauerhaft nicht zu verhindern.

Von 1405 bis 1410 entstand auf Initiative des Bürgermeisters Johann Hemeling am Bremer Marktplatz das gotische Rathaus. Bereits 1404 war ein neuer steinerner Roland errichtet. Er drückte die Befreiung der Bremer von der Macht der Kirche aus. Aus diesem Grund schaute und schaut er direkt auf das Portal des Domes. Von 1404 bis 1407 baute die Stadt die Vredeborg (heute Nordenham) zur Kontrolle des von Stadland und Butjadingen. Durch gefälschte Urkunden sollte zudem ein erhöhter Rechtsstatus belegt werden – Bremen wollte freie Reichsstadt sein, wird es aber erst 1646 (Linzer Diplom). 1410 setzte sich Bremen zum Schutz der Weserschifffahrt in Rüstringen gegen verschiedene friesische Häuptlinge und die Grafschaft Oldenburg durch und sichert sich in einem Vertrag das Recht zum Setzen von Tonnen und Baken in der Unter- und Außenweser.

Bald darauf erlebte Bremen machtpolitisch jedoch erhebliche Rückschläge. 1424 wurde Bremen von einer Koalition der Rüstringer Friesenhäuptlinge wieder aus den nördlichen linken Wesergebieten vertrieben. Es kam in Bremen zu Unruhen und zum Umsturz. Die Bürgerschaft wählte einen neuen Rat. Bürgermeister Herbort Duckel floh 1425 und mobilisierte die Hanse, welche Bremen 1427 aus dem Städtebund ausschloss. 1428 wurde deshalb das Stadtrecht neu gefasst mit einem differenzierten Ratswahlrecht, welches die Beteiligung der Gemeindeviertel, Kaufmannsgilde, Handwerksämter im Wechselrhythmus festlegte. Aber auch weiterhin konnten nur vermögende Bürger in den Rat gewählt werden. Der Streit blieb aber, so dass sogar 1429 bis 1436 die Reichsacht über die Stadt verhängt wurde. Schwierige Jahrzehnte folgten.

Ab 1452 beeinträchtigte Graf Gerd von Oldenburg durch Land- und Seeräuberei den Handel. 1464 verloren Bremen und seine friesischen Verbündeten ein Gefecht, woraufhin Graf Gerd versuchte nun Bremen anzugreifen. Erst nach einem wechselhaften Krieg von 1474 bis 1482 konnte er durch eine Koalition von Fürsten und Städten besiegt werden.

Nach diesen Fehden konnten Bremen und sein Handel sich vorteilhaft entwickeln. Viele reich geschmückte gotische Giebelhäuser entstanden. In den folgenden Jahren hegte der Rat Pläne, einen Unterweserstaat zu schaffen (Dominium Visurgis). Aber diese Bestrebungen waren nicht erfolgreich. Das Stadtland und Butjadingen gingen verloren, das „Pfand“ Landwürden fiel an Oldenburg zurück, die Herrschaft Bederkesa war strittig.

Bremer Kaufmannschaft

Der Bremer Rath bestand aus Kaufleuten, Renteninhabern und Grundeigentümern, zu denen später Juristen hinzukamen.

1451 hatten sich die „Elterleute“ der bremischen Kaufmannschaft eine Satzung gegeben. Mit den Statuten für die „kopmann tho Bremen“ begann die organisierte Selbstverwaltung der bremischen Wirtschaft, aus der dann 1849 die Handelskammer Bremen hervorging. Die Kaufmannschaft hatte ihren Sitz im Schütting. Das Gilde- und Kosthaus der Kaufleute befand sich zunächst in der Langenstraße. Es wurde zwischen 1425 und 1444, also kurz nach dem Rathausbau, zum Marktplatz verlegt. Von 1537 bis 1538 ließen die Bremer Kaufleute einen feingliedrigen Renaissance-Neubau errichten. Dieser dritte Schütting ist seit 1849 Sitz der Bremer Handelskammer. 1895/99 erhielt er das Prunkportal mit der plattdeutschen Inschrift: „buten un binnen – wagen un winnen“.

Bremer Münzhoheit von 1541 bis 1872

Ursprünglich hatte im Mittelalter seit dem 9. Jahrhundert nur der Erzbischof das Münzrecht. Die Münzprägeanstalt (kurz auch Münze oder Munte genannt) in Bremen wurde ab 1369 vom Erzbischof mehrfach an die Stadt verpfändet. 1469 endete die Münzpfändung an die Stadt. 1541 erhielt auch die Stadt Bremen durch eine Urkunde von Kaiser Karl V. das Münzrecht, also die Befugnis, Bremische Münzen zu prägen und in Umlauf zu bringen. Grote und Schwaren (der sware = schwere Pfennig) in verschiedenen Werten waren trotz vereinzelter späterer Prägungen von Goldgulden bis 1872 die gängigen bremischen Münzsorten. Reichsmünzordnung aus dem 16. Jahrhundert geprägt. Am 1. Juli 1872 verlor Bremen seine Münzhoheit im Zuge der Gründung des Deutschen Kaiserreichs.

Reformation in Bremen

Im Mittelalter bildete das Domgebiet des Erzbischofs eine eigene kirchliche „Immunität“, es war kein Stadtgebiet. Die Pfarrrechte im Stadtgebiet übten die vier Kirchspiele St. Stephan, St. Ansgarii, St. Martin und Liebfrauen aus. Dazu gab es die Klöster der Dominikaner mit St. Katharinen und der Franziskaner mit St. Johann. Mit Martin Luther aber veränderten sich in Europa die Glaubensrichtungen radikal. Bis 1521 gab es in dieser Kaufmannstadt keine religiösen Konflikte. Erst 1522 kam der Lutherische Augustinermönch Heinrich von Zütphen durch Bremen und predigte in der Ansgariikirche. Bei dem nun folgenden Streit mit dem Erzbischof Christoph schützte der Rat den Mönch. Erst 1524 wurde er in Dithmarschen als Ketzer verbrannt. Der lutherische Glaube setzte sich aber zunehmend in Bremen durch.

Der ehemalige Augustinerprior von Antwerpen, Jacob Probst wurde um 1524 an Unser-Lieben-Frauen in Bremen berufen, ihm folgte kurze Zeit später Johann Timann. Bremen trat durch Vermittlung des Herzogs Ernst I. von Braunschweig-Lüneburg 1531 dem Schmalkaldischen Bund bei.

Lateinschulen in Bremen

1528 wurde die freie „Schola Bremensis“ als Lateinschule gegründet und die bis dahin für die Bildung zuständigen Klosterschulen aufgelöst. 1562 – zur Zeit Bürgermeisters Daniel von Bürens – erweiterte die nun reformierte Schule ihr Lehrangebot auch für den naturwissenschaftlichen Bereich. 1610 erfolgte die Umgliederung zu einem Paedagogeum und dem Gymnasium illustre als akademischer Zweig.

1642 wurde als lutherische Lateinschule die Domschule am Bremer Dom vom Erzbischof und dem Domkapitel gegründet. 1681 wurde die Schule um das Athenaeum als Abteilung für Studenten erweitert.

Aufstand der 104 und Neue Eintracht

Der Aufstand der 104 Männer war eine Revolte im Jahre 1532, die sich an der Nutzung der Bürgerweide entzündete, wohl aber stark von den Ideen der Reformation mit der Gleichberechtigung aller Menschen beeinflusst war. Der Komtur des Deutschritterordens, von dem behauptet wurde, er verstecke die Dokumente der Bürgerweide, und seine Knechte wurden ermordet. Der Rat wurde bedroht mit der „Reise des Komturs“ und gezwungen, ein gewähltes Gremium von 104 Männern an der Regierung der Stadt zu beteiligen. Vier Bürgermeister und sechs Ratsherren zogen nach Bederkesa. Das Domkapitel musste fliehen. Im Dom durfte nur noch evangelisch gepredigt werden. Die 104 enteigneten Anfang 1532 den Schütting. Aber dann zerstritten sich die Bürger und die 104. Schließlich gelang es dem Rat, die Macht wieder zu erlangen. 1532 wurde der Sprecher der 104, Johann Dove, trotz Amnestie unter fadenscheinigen Gründen verurteilt und hingerichtet. 1533 erhielten die Kaufleute ihren Schütting zurück, und 1534 kam es zu einer Neuen Eintracht und damit zur Wiederherstellung des alten Bremer Stadtrechts von 1433. Der Erzbischof kehrte zwar zurück, aber Bremen blieb der evangelischen Sache mit einer neuen Kirchenordnung verbunden.

Balthasar von Esens

Zwischendurch, sozusagen als Episode, wurde Bremen 1538/39 von dem Seeräuber und Junker Balthasar von Esens bedroht. 1539 führte Bremen einen erfolgreichen Kaperkrieg an der friesischen Küste; 81 Gefangene wurden hingerichtet. 1540 belagerte ein Bremer Heer den Ort Esens, der Junker starb und die Gefahr für die Schifffahrt war beseitigt.

Schmalkaldischer Krieg

Im Schmalkaldischen Krieg wurde auch Bremen tangiert. 1547 drangen die katholischen Kaiserlichen bis vor die verstärkten Festungswälle von Bremen vor, und da die Belagerer Versorgungsschwierigkeiten hatten, mussten sie sich zurückziehen. Auch eine zweite Belagerung des Herzogs Erich II. zu Braunschweig-Lüneburg musste abgebrochen werden, da ein Entsatzheer die Kaiserlichen vertrieb.

Festungsbau

Ab 1599 wurde nach Plänen der Festungsbauer Johan van Rijswijk und Johan van Valckenburgh die Stadtmauer durch Bastionen umgewandelt und stärker befestigt. Ab 1623 wurden die Anlagen links der Weser in der nun entstehenden Bremer Neustadt in Angriff genommen und 1627 vollendet. Erst 1660 bis 1664 konnten die vorhandenen Bollwerksanlagen auf der Altstadtseite modernisiert und weiter gebaut werden.

Die Reformierten setzen sich durch

Zwischen 1547 und 1661 stritten sich in Bremen die „Reformierten“ und die „Lutheraner“ um die neue Glaubensrichtung. Albert Rizäus Hardenberg, ein reformierter Prediger, verlor die Auseinandersetzung: die Lutheraner obsiegten zunächst. Bürgermeister Daniel von Büren der Jüngere stand – wenn auch als Teil einer Ratsminderheit – nach wie vor zur reformierten Partei. 1562 setzten er und die aufbegehrenden Bürger sich gegen die Mehrheit im Rat durch. Diese Ratsmitglieder und fünf weitere Priester verließen Bremen. Sie versuchten Kaiser und Fürsten gegen Bremen zu mobilisieren. Auch wird erneut Bremen 1563 aus der lutherisch orientierten Hanse ausgeschlossen. 1568 schließlich wurde die Augsburger Konfession von den streitenden Parteien anerkannt. Der Persönlichkeit von Büren gelang dann jedoch die Aussöhnung. 1576 wurde Bremen wieder Mitglied der Hanse. Die reformierte Kirchendisziplin setzte sich um 1580 bis 1586 durch; Bildwerke und Altäre in den Kirchen wurden entfernt.

1648 kam es dann durch den Westfälischen Frieden endgültig zur Säkularisation des Erzstiftes Bremen, welches als Herzogtum Bremen zusammen mit dem ebenfalls säkularisierten Herzogtum Verden als Territorium Bremen-Verden an Schweden kam.

17. Jahrhundert

Besonders verdient haben sich Bürgermeister Heinrich Krefting und später sein Neffe und Bremer Syndicus Johann Wachmann der Ältere um eine Weiterentwicklung des Stadtrechtes um 1600 bzw. um 1635 gemacht.

Im 16. Jahrhundert hatte man schon die Befestigungsanlagen um die Altstadt weiterentwickelt. Ab 1602 und dann aber erst von 1660 bis 1664 wurde die Befestigung um die Altstadt mit Wallgräben und Wällen den Festungsbedingungen der Zeit angepasst. 1615 erfolgte der Ausbau von Bastionen am Ostertor. Erst von 1623 bis 1628 wurde nach ersten Anregungen des holländischen Festungsbaumeisters Johann von Rijswijk (1601) und Plänen seines Schülers Johan van Valckenburgh (1614) auch links der Weser die Neustädter Befestigung mit 7 Bastionen erstellt und der Wall mit Wallgraben angelegt und 1664 mit der 8. Bastion auf dem Stadtwerder ergänzt.

Die Weser versandete zunehmend. Für die Handelsschiffe der Bremer Kaufleute wurde es immer schwieriger, in der Stadtmitte an der Schlachte anzulegen.

Von 1619 bis 1623 wurde deshalb im flussabwärts gelegenen Vegesack von holländischen Konstrukteuren der erste künstliche Hafen Deutschlands angelegt, bezahlt und verwaltet vom Haus Seefahrt. Seit 1624 erhob für zwei Jahrhunderte Graf Anton Günther von Oldenburg an der Unterweser einen umstrittenen Weserzoll bei Elsfleth. 1638 stürzte der niedrigere Südturm des Domes ein. 1673 wurde in Bremen am Marktplatz das erste Kaffeehaus Deutschlands eröffnet.[20]

Lateinschule, Gymnasium und Bibliothek

Lateinschule

Mit der Einführung des neuen Glaubens durch die Reformation sollten sich die Obrigkeiten – so die Aufforderung des Reformators Martin Luther – um die Erziehung und Bildung der Jugend kümmern.

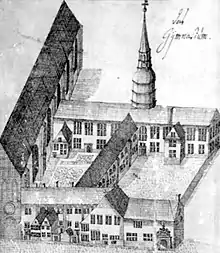

„Anno 1528 is tho Bremen ein frey Schole angerichtet dorch den erbaren Radt“ – so lautet die Nachricht über die Gründung der Schola Bremensis, der ersten Lateinschule. Die Gelehrtenschule befand sich in den Räumen des ehemaligen Dominikanerklosters St.- Katharinen. Damit begann die Geschichte des Alten Gymnasiums in Bremen.

1584 erweiterte Christoph Pezel – ein Vertrauter Daniel von Bürens – die Schule um eine Oberstufenklasse als akademischen Oberbau, eine Vorstufe zum Gymnasium illustre.

Gymnasium illustre

1610 wurde neben der sechsklassigen Basisschule, dem Paedagogeum, das darauf aufbauende Gymnasium illustre für ein Hochschulstudium mit den Fakultäten Theologie, Jura, Medizin und Philosophie eingerichtet. Der Vorläufer der Universität Bremen bestand von 1610 bis 1810.

Bibliotheka Bremensis

1628 hinterließ der Syndicus Gerlach Buxdorff der Stadt seine Bücher. 1646 kaufte der Rat der Stadt die 2000 Bücher und Handschriften des verstorbenen Gelehrten Melchior Goldast. 1660 wurde aus diesen Beständen die Bibliotheka Bremensis, die erste wissenschaftliche, öffentliche Bibliothek im Katharinenkloster eingerichtet; dieses war der Vorläufer der heutigen Staats- und Universitätsbibliothek Bremen.

Dreißigjähriger Krieg und seine Folgen

Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) war Bremen am Anfang neutral. Erst 1632 unterstützte Bremen – jedoch ohne Truppenkontingente – die Schweden. In dieser Zeit (1638) öffnete Erzbischof Friedrich II., Prinz von Dänemark, der spätere König von Dänemark und Norwegen, den Dom für lutherische Gottesdienste. 1643/44 stieß der schwedische General Hans Christoph von Königsmarck nach Norden in die Bistümer Bremen und Verden vor. Bremen öffnete jedoch nicht seine Tore und der General musste abrücken. In den letzten Jahren des dreißigjährigen Krieges machte Schweden Ansprüche auf das Bistum Bremen und das Bistum Verden geltend, welche Dänemark 1645 im Frieden von Brömsebro abgetreten hatte.

In diesen Jahren gefährdeten die Bremer ihre Reichsunmittelbarkeit, indem der Rat 1637 dem 1635 gewählten Erzbischof Friedrich II. huldigte, einem Mitglied des dänischen Königshauses. 1637 war die Bestätigung der Privilegien als Freie Reichsstadt durch Kaiser Ferdinand III. noch leicht zu erlangen, 1646 (Linzer Diplom) nur gegen eine hohe Gebühr.

Bestrebungen Bremens ihren Machtbereich weserabwärts auszudehnen (siehe dazu: Dominium Visurgis) misslangen, obwohl ihnen schon vor 1646 Butjadingen und Stadland am linken Weserufer und Gebiete um Stuckenborstel bis Rotenburg (Wümme) gehörten. Nur die Wümmewiesen und Hemelingen verblieben bei Bremen.

Schon längere Zeit vorher nahmen die Erzbischöfe ihren Aufenthalt zunehmend außerhalb der Stadt, zeitweise in Bücken, schließlich überwiegend in Bremervörde. 1648 kam es dann durch den Westfälischen Frieden endgültig zur Säkularisation des Erzstiftes, welches als Herzogtum Bremen zusammen mit dem ebenfalls säkularisierten Herzogtum Verden als Territorium Bremen-Verden an Schweden kam.

Den Ersten Bremisch-Schwedischen Krieg von 1654 um die Vorherrschaft im Gebiet des Herzogtums Bremen-Verden verlor Bremen durch die Kapitulation an der Burger Schanze. Der Erste Stader Vergleich besiegelte vertraglich das Ende dieser Auseinandersetzung am 28. November 1654. Das Kirchspiel Lehe und die Herrschaft Bederkesa sowie die Burger Schanze verblieben bei Schweden; Vegesack und Blumenthal verblieben bei Bremen. Schweden anerkannte jedoch nicht die Reichsunmittelbarkeit von Bremen als freie Reichsstadt. Erst nach dem Zweiten Bremisch-Schwedischen Krieg 1666 wurde von Schweden die Unabhängigkeit der Stadt Bremen im Frieden von Habenhausen anerkannt.

18. Jahrhundert

Nach dem Übergang des Herzogtums Bremen an das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg im Jahr 1715/19 stellte jedoch Kurhannover die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Bremen wieder in Frage. Ab 1733 wurde darüber verhandelt. Im Zweiten Stader Vergleich[21] von 1741 musste die Stadt Bremen allerdings bedeutende Teile ihres Landgebietes abtreten, damit der nun mächtigste Nachbar ihre Reichsunmittelbarkeit anerkannte. Bremen behielt in diesen Gebieten das Kirchenpatronat und die Gerichtsbarkeit.

.jpg.webp)

Vorübergehend folgte eine friedlichere Periode. Bremer Kaufleute begannen 1783 mit einem direkten Transatlantikhandel mit den USA. Zu den älteren Bremer Reedereien zählen Johann Lange Sohn’s Wwe. & Co. von 1642, Cassel & Traub von 1777 und die Reederei Friedrich Schröder vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Reederei F. A. Vinnen & Co. stammt von 1819 und gilt als die älteste heute noch bestehende Reederei Bremens.

Auch Bremer Seeleute nahmen im 18. Jahrhundert am lohnenden Walfang durch Grönlandfahrten teil. Dazu gründeten einige Kaufleute zwei Grönländische Companien, deren sechs Schiffe „mit reichem Segen heimkehrten“. 1081 bremische Fangschiffe fuhren trotz Treibeis, Packeis, gewaltigen Nordstürmen und Skorbut in der Zeit von 1695 bis 1798 ins Polarmeer. 22 Schiffe blieben auf See; die meisten wurden vom Packeis zerdrückt.[22]

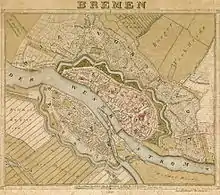

19. Jahrhundert

1800 bis 1850

Die Stadt beauftragte 1802 den Landschaftsgärtner Isaak Altmann, die frühere Stadtbefestigung (siehe Bremer Stadtbefestigung) in die heutigen Wallanlagen umzugestalten. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss erlangte Bremen 1803 die im Zweiten Stader Vergleich abgetretenen Gebiete Vegesack, Werderland, Niederblockland und die Vahr zurück und gewann Grolland, Schwachhausen und Hastedt neu dazu.

1810 wurde von Martin Heinrich Wilkens die Bremer Silberwaren Fabrik (BSF) gegründet. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Fertigung in das zu dieser Zeit noch preußische Hemelingen verlegt.

Bremer Franzosenzeit

1811 wurde Bremen erneut zum Schauplatz militärischer Auseinandersetzungen. Napoleon ließ Bremen besetzen und integrierte es als Hauptstadt des Départements des Bouches du Weser in den französischen Staat und setzte Philipp Karl Graf von Arberg 1811 als Präfekt ein. Nach der Niederlage in den Befreiungskriegen verließen die französischen Truppen 1814 Bremen.

Bremen, ein souveräner Staat

Die Stadt Bremen entsandte von 1813 und 1814 bis 1815 ihren Bürgermeister Johann Smidt als diplomatischen Vertreter zum Hauptquartier der Alliierten und zum Wiener Kongress. Er erreichte, dass Bremen als souveräner Staat in den Deutschen Bund mit seinen 41 Mitgliedstaaten aufgenommen wurde, als Freie Stadt wie Frankfurt, Hamburg und Lübeck.

1804 eröffnete Bremen sein eigenes Postamt, das Bremer Stadtpostamt, sowie Postämter in den Exklaven Bremerhaven (1846) und in Vegesack (1847). 1855 wurden die ersten Briefmarken in Bremen eingeführt (siehe dazu die Postgeschichte und Briefmarken Bremens).

Bremer Lehrerseminare gab es in Bremen seit 1810 bis 1926. Sie dienten der Ausbildung von Lehrern der Elementarschulen bzw. der Volksschulen. Von 1945 bis 1949 gab es ein Pädagogisches Seminar. Die Einrichtungen waren Vorläufer der Pädagogischen Hochschule Bremen (1947–1971/73)

Bürgermeister Nonnen gründete mit anderen Kaufleuten, Bürgermeistern und Senatoren 1825 die Sparkasse Bremen.

Auf der Werft von Johann Lange wurde 1816/17 das erste in Deutschland von Deutschen gebaute Dampfschiff hergestellt.[23] Der Raddampfer Die Weser verkehrte als Passagier- und Postschiff zwischen Bremen, Vegesack, Elsfleth und Brake, später auch Geestemünde bis 1833. Die Wirtschaftlichkeit des Schiffes wurde allerdings durch die fortschreitende Versandung der Weser beeinträchtigt. Um sich den Zugang zum Seehandel zu erhalten, erwarb Bremen 1827 vom Königreich Hannover ein Gelände an der Wesermündung von 89,5 Hektar Größe und gründete Bremerhaven. Für die Gründung war vor allem der bremische Bürgermeister Johann Smidt verantwortlich. Der neue Hafen wurde nach Plänen des holländischen Wasserbaumeisters Jacobus Johannes van Ronzelen gebaut und 1830 fertiggestellt. Im neuen Hafen florierte neben dem Warenumschlag auch die Personenbeförderung. Zwischen 1832 und 1960 verließen über sieben Millionen Auswanderer über Bremen und Bremerhaven die „Alte Welt“, ab 1847 wurde Bremerhaven Ausgangspunkt der ersten Dampferlinie von Europa nach Amerika. Nachdem sich rund 4.000 Bewohner rund um den Hafen niedergelassen hatten, wurde Bremerhaven 1851 zur eigenständigen Stadt innerhalb des bremischen Staates erhoben. Die Reederei Norddeutscher Lloyd wurde 1857 von H. H. Meier und Eduard Crüsemann in Bremen gegründet. Sie bediente zunächst die Schifffahrtsverbindungen von Bremen nach Bremerhaven, den Seebädern und England, dehnte dann aber die Fracht- und Passagierdienste weltweit aus und stieg neben der HAPAG zur größten deutschen Reederei auf. In den 1820er Jahren waren 90 Segelschiffe in Bremen registriert. 1880 zählte die bremische Handelsflotte 324 Seeschiffe, davon 68 Dampfer. 1884 waren es 356 Seeschiffe.

Eine Gruppe von zunächst 34 kunstinteressierten Kaufleuten um Senator Hieronymus Klugkist gründeten 1823 den Kunstverein. Durch verschiedene Stiftungen und andere Mäzene konnte der Verein 1849 die von Lüder Rutenberg geplante Kunsthalle Bremen am Ostertor eröffnen.

Bei der Märzrevolution von 1848 stellte sich der Bremer Bürgerverein an die Spitze der Revolution. Im März 1848 wurden Allgemeines Wahlrecht, ein Bürgerparlament, Pressefreiheit, Gewaltenteilung und unabhängigen Gerichte gefordert. Die früheren Kopfsteuern wurden durch ein Einkommensteuergesetz – das erste in Deutschland – abgelöst. Eine verfassungsgebende Versammlung wurde gewählt und eine von Ferdinand Donandt geprägte Verfassung 1848 beschlossen und 1849 in Kraft gesetzt, die 1852 einseitig vom Senat aufgehoben wurde. Bleibende Errungenschaften waren die Aufhebung der Torsperre 1848 und die Einführung des vollen Bürgerrechts für die Bewohner der Neustadt und der Vorstädte.

1850 bis 1899

1866 endete die seit dem Mittelalter ausgeübte eigenständige Münzprägung Bremens. Im 19. Jahrhundert war nur noch unregelmäßig geprägt worden. Goldmünzen wurden gar nicht mehr geprägt, obwohl Bremen als einziger deutscher Staat vor Einführung der Reichswährung eine Goldwährung hatte, die aber auf fremden Münzen beruhte. Nicht nur die selbstgeprägten Kupfermünzen (1 und 2½ Schwaren und ½ Groten), sondern auch die Silber- und Billonmünzen waren somit Scheidemünzen. Folgende Bremische Münzen wurden im 19. Jahrhundert noch gelegentlich geprägt: 1 Groten aus Billon, sowie 6, 12 und 36 Grotemünzen.[24]

Neue Verfassung

Zur Niederschlagung der demokratischen Bewegung von 1848 bis 1850 hatte der Senat alle Machtmittel angewandt. Immerhin gelang es dem Senat nicht, alle alten Privilegien der vergangenen 300 Jahre wieder durchzusetzen. Eine neue Verfassung wurde 1854 verabschiedet, die bis zur Revolution von 1918 gültig blieb. Das allgemeine, gleiche Wahlrecht konnte dabei nicht durchgesetzt werden. Von den 150 Mitgliedern der Bürgerschaft mussten die Hälfte alle drei Jahre ausscheiden; eine Wiederwahl war aber möglich. Wahlberechtigt waren nur alle männlichen Bürger, die den Bremer Bürgereid abgelegt hatten (die Geschworenen). Gewählt wurde nach dem Achtklassenwahlrecht. Die Wahlberechtigten konnten ab 1854 bzw. ab 1894 je nach Klasse unterschiedlich viele Bürgerschaftsmitglieder wählen.

Siehe auch: Bremische Bürgerschaft von 1854 bis 1933: Wahlergebnisse und Mitglieder

| Klasse | Wahlberechtigte | Sitze 1854 | Sitze 1894 |

|---|---|---|---|

| 1. Klasse | Wähler mit akademischer Vorbildung | 16 | 14 |

| 2. Klasse | Kaufleute mit Handelskammerwahlrecht | 48 | 40 |

| 3. Klasse | Gewerbetreibende mit Gewerbekammerwahlrecht | 24 | 20 |

| 4. Klasse | Übrige Wähler; bis 1894 gestaffelt nach Einkommen: über 500 Taler, 250 Taler bis 500 und unter 250 Taler je 10 Abgeordnete | 30 | 48 |

| 5. Klasse | Wähler in Vegesack wohnhaft | 6 | 4 |

| 6. Klasse | Wähler in Bremerhaven wohnhaft | 6 | 8 |

| 7. Klasse | Wähler mit Landwirtschaftskammerwahlrecht | 10 | 8 |

| 8. Klasse | Wähler im übrigen Landgebiet wohnhaft | 10 | 8 |

Die Stimmen von 17 Wählern der 1. bis 3. Klasse hatten gemessen am Bevölkerungsanteil dieselbe Bedeutung, wie die Stimmen von 297 Wählern der 4. Klasse.[25] Da die 4. Klasse in ihrem Wahlrecht so drastisch eingeschränkt war, blieb die Herrschaft der Oberschicht gesichert. Die Senatoren wurden weiterhin auf Lebenszeit gewählt. In der Praxis konnten zudem viele ärmere Einwohner wegen der Registraturgebühr das Bürgerrecht nicht erwerben und hatten somit auch kein Wahlrecht. Damit waren breite Bevölkerungsschichten in Bremen bis 1918 nicht am parlamentarischen Prozess der politischen Mitgestaltung beteiligt – noch 1911 war nicht einmal ein Drittel der Reichstagswähler bei den Bürgerschaftswahlen stimmberechtigt.[26] Die Gruppierung und politische Arbeit der Abgeordneten innerhalb der Bürgerschaft über die politischen Parteien war, bis auf einen gewissen Einfluss der SPD, bis 1918 weitgehend unbekannt.[27]

Bremen im Deutschen Reich

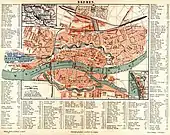

(Meyers Konversationslexikon, 4. Auflage. 1885/1890)

Im Zuge der nationalstaatlichen Bestrebungen in Mitteleuropa trat nach dem Deutschen Krieg von 1866 Bremen dem Norddeutschen Bund bei. Dann wurde nach dem Sieg des Norddeutschen Bundes und der verbündeten süddeutschen Staaten im Deutsch-Französischen Krieg 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet. Bremen erhielt den verfassungsmäßigen Namen Freie Hansestadt Bremen und hatte eine Stimme im Bundesrat. Durch den Beitritt zum Deutschen Reich wurde das Bremer Stadtrecht Partikularrecht und schließlich durch das Recht des Reiches weitgehend ersetzt (Strafrecht ab 1871, Privatrecht (BGB) 1900, Ratsverfassung 1920). 1888 schloss Bremen sich dem Deutschen Zollverein an und eröffnete den ersten Freihafen.

Arbeiterbewegung

1864 nahm der Allgemeine Arbeiterverein für Bremen unter Leitung von Gustav Deckwitz seine Arbeit auf. Bis Ende der 1870er Jahre waren mehrere Gruppen der Arbeiterbewegung in Bremen entstanden: der kleine Arbeiterverein von Deckwitz, der große Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) unter Führung von Wilhelm Frick, der Verein Vorwärts und die von August Kühn geführte Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP). Der ADAV verlegte 1874 sogar seinen Hauptsitz von Berlin nach Bremen. 1875 vereinigten sich die Gruppen zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die heutige SPD war entstanden. 1878 traf das Verbot der SAP auch die Arbeiterbewegung in Bremen. Trotzdem wurde erstmals ein SAP-Vertreter 1881 in die Bürgerschaft gewählt, und 1884 waren es dann schon 5 Abgeordnete. Erst 1890 wurden mit Julius Bruhns und 1903 mit Hinrich Schmalfeldt (1930 Ehrenbürger von Bremerhaven) erstmals Bremer Sozialdemokraten in den Reichstag gewählt. Sogleich entstand als Sprachrohr 1890 die Bremer Bürgerzeitung. Als prominente Mitglieder wirkten damals in und für Bremen Wilhelm Hasenclever, Wilhelm Liebknecht, Hermann Rhein, Wilhelm Pieck und Friedrich Ebert.

Die Gewerkschaften konnten sich in Bremen nach der Aufhebung der Verbote von 4.554 (1894) bis 1900 auf 10.341 und bis zum Ersten Weltkrieg auf 36.085 Mitglieder steigern.[28]

Frauenbewegung

Im 19. Jahrhundert gab es kein Frauenwahlrecht, erst 1919/20 wurde es eingeführt.

Das Bildungswesen für Mädchen sollte bis 1916 eine Angelegenheit von Privatschulen sein. In den Klippschulen oder Kirchspielschulen wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch Mädchen unterrichtet. Im Bremer Schulwesen gab es Höhere Mädchen- oder Töchterschulen erst seit 1858. Um 1870 waren in Bremen fünf private Höhere Töchterschulen bekannt. 1867 entstand unter anderen durch Marie Mindermann, Ottilie Hoffmann und Henny Sattler in Bremen der Verein zur Erweiterung des weiblichen Arbeitsgebietes, der in den folgenden Jahren Frauenerwerbsverein genannt wurde und seit 1867 als Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) firmierte. Der Kampf der Frauenbewegung hatte einen ersten Höhepunkt in den 1890er Jahren, als Frauen gegen das geplante Familienrecht des neuen Bürgerliches Gesetzbuchs (BGB) rebellierten. Erst seit der Aufhebung der Vereinsgesetze von 1908 hatten Frauen den formellen Zugang zu politischen Vereinen.

Norddeutscher Lloyd

Hermann Henrich Meier und Eduard Crüsemann gründeten 1857 in Bremen die Reederei Norddeutscher Lloyd. Sie entwickelte sich zu einem der bedeutendsten deutschen Schifffahrtsunternehmen und förderte nachhaltig die wirtschaftliche Entwicklung von Bremen und Bremerhaven. Mit den Schiffen Kaiser Wilhelm der Große, Kronprinz Wilhelm, Kaiser Wilhelm II, Bremen und Europa konnte die Reederei zwischen 1898 und 1930 fünfmal das Blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung erringen.

Weserkorrektion

Zur Erschließung der neuen Häfen begradigte Ludwig Franzius zwischen 1875 und 1895 die Weser (siehe auch Weserkorrektion).

Bürgerpark: Am 28. Juni 1866, ein Jahr nach dem Zweiten Deutschen Bundesschießen auf dem baumlosen Gelände, wurde nach einem Plan von Wilhelm Benque der erste Teil des Bürgerparks durch den Bürgerparkverein (auf Initiative Hermann Hollers und unter Vorsitz von Justin Löning) angelegt und in den nächsten Jahrzehnten bis auf eine Größe von 202 Hektar – einschließlich Stadtwald – erweitert. Franz Ernst Schütte hat den Bau des Parks maßgeblich unterstützt.

Baumwollbörse: Die Bremer Baumwollbörse wurde 1872 gegründet. Sie hat ihren Sitz in der alten Börse.

Werften: 1872 wurde die Werft Aktien-Gesellschaft „Weser“ – AG Weser – in Bremen-Gröpelingen gegründet. Zeitweise waren bis zu 20.000 Mitarbeiter bei der Werft beschäftigt. Viele Torpedoboote, U-Boote, Frachtschiffe, Passagierschiffe (u. a. 1929 die Bremen) und später Großtanker wurden durch sie gebaut. 1983 wurde die Werft geschlossen. 1893 wurde in Bremen-Nord die Werft Bremer Vulkan AG gegründet. Sie entwickelte sich zu einer Großwerft mit bis zu 4000 Mitarbeitern, die über 1000 Schiffe baute, u. a. viele für den Norddeutschen Lloyd. Nach der Insolvenz von 1996 stellte sie 1997 den Schiffbau ein.

Von 1872 bis 1875 wurde die Kaiserbrücke zur Entlastung des Verkehrs gebaut. Nach dem Wiederaufbau von 1950 bis 1952 heißt sie Bürgermeister-Smidt-Brücke.

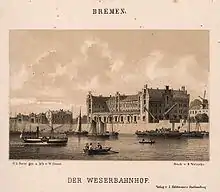

Eisenbahn: (Siehe auch: Liste der Bahnhöfe in der Freien Hansestadt Bremen) Der Hannoversche Bahnhof wurde als erster Bahnhof Bremens nach Plänen von Baurat Mohr und Alexander Schröder 1847 nach Eröffnung der Bahnstrecke Bremen – Hannover bereits ungefähr an der Stelle des heutigen Hauptbahnhofes erbaut. In der Neustadt entstand 1867 im neugotischen Stil der Neustadtsbahnhof für die Oldenburger Bahnlinie. Die Cöln-Mindener Eisenbahn errichtete 1870–1873, nach Eröffnung der Strecke Wanne – Hamburg, am heutigen Standort der Stadthalle den Venloer Bahnhof, der auch Hamburger Bahnhof hieß.

Weiterhin entstand 1857/59 der Weserbahnhof nördlich des Stephaniviertels als Güterbahnhof im Bremer Freihafen. 1891 wird der nach den Plänen des Architekten Hubert Stier erbaute Centralbahnhof oder auch Staatsbahnhof, später dann Hauptbahnhof, in Betrieb genommen und der Hannoversche Bahnhof abgebrochen. Um 2000 erfolgte ein grundlegender Umbau des Hauptbahnhofs.

Die Kleinbahn Bremen–Tarmstedt war von 1900 bis 1956 mit dem Bremen Parkbahnhof (heute Standort der Stadthalle) in Betrieb.

Straßenbahn: 1876 wurde die Actiengesellschaft Bremer Pferdebahn (ab 1890 Bremer Straßenbahn AG) gegründet. Dem Antrag des Ingenieurs Carl Westenfeld die „projectirte Pferdebahn vom Heerdenthore bis zur Horner Brücke“ betreiben zu dürfen wurde entsprochen. Am 4. Juni 1876 eröffnete eine Bahnlinie vom Herdentor via Vahrster Brücke und 1877 weiter nach Horn. 1883 wurde sie bis in die Stadt verlängert. Das Konkurrenzunternehmen Große Bremer Pferdebahn begann 1879 eine Linie von Hastedt nach Walle (heute Linie 2). Die Gesellschaften bauten ihre Netze aus: Zum Freihafen (1888), zum Hohentor (1889) und zum Arsterdamm (1880/1884). 1890 wurde anlässlich der Nordwestdeutschen Gewerbe- und Industrieausstellung im Bürgerpark die Strecke von der Börse zum Ausstellungsgelände probeweise elektrifiziert. Das System hatte sich bewährt, so dass die Umstellung des Netzes von 1892 bis 1913 durchgeführt wurde. Die Bremer Straßenbahn AG übernahm 1899 die Große Bremer Pferdebahn.

Ausstellung: 1890 fand auf dem Gelände des Bremer Bürgerparks die Nordwestdeutsche Gewerbe-, Industrie-, Handels-, Marine-, Hochseefischerei und Kunst-Ausstellung statt, eine mit dem Großherzogtum Oldenburg und der preußischen Provinz Hannover gemeinsam organisierte Leistungsschau.

Das Landgericht Bremen befand und befindet sich im sogenannten Alten Gerichtshaus zwischen Buchtstraße, Violenstraße und Ostertorstraße in der Altstadt Bremens. Das Alte Gerichtshaus für das Landgericht wurde 1895 nach den Entwürfen der Oldenburger Architekten Weber und Klingenberg im Stile des Historismus an der Domsheide errichtet. Das bis dahin unbebaute Gelände des Bistums Bremen gehörte erst seit mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zur Stadt Bremen. Das Alte Gerichtshaus konnte trotz schwerer Bombenschäden in der bremischen Innenstadt den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstehen.

Bremer Haus: Zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den 1930er Jahren entwickelte sich das sogenannte Bremer Haus, ein englischer Haustyp, der viele Stadtteile wie Schwachhausen, Ostertor und Steintor sowie die Neustadt prägte.

Der Bremer Schulstreit von 1905 bis 1907 war der Streit um die Reformierung des Religionsunterrichtes. Nach 1945 konnte sich durchsetzen, dass die staatlichen Schulen Biblische Geschichte anbieten ohne Beteiligung der Kirchen.

20. Jahrhundert

1900 bis 1933

Durch Staatsverträge von 1904 und 1905 tauschte Bremen mit Preußen Gebiete im Norden, Osten und Westen Bremerhavens, die fortan zu Bremen gehörten, gegen Gebiete an der Wümme, die nun an Preußen gingen. Später versuchte sich Bremen unter Berufung auf die clausula rebus sic stantibus in einem Verfahren vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich von einigen belastenden Auflagen aus den Staatsverträgen zu befreien, unterlag jedoch 1925.

Bis 1913 wurde das Neue Rathaus nach Plänen von Gabriel von Seidl gebaut.

Revolution

Am 6. November 1918 erreichte die Novemberrevolution Bremen. Adam Frasunkiewicz verkündete vom Balkon des Rathauses die geplante Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates. Das liberale Bürgertum widersetzte sich und organisierte sich in einem Bürgerausschuss, dessen Vorsitz der Reeder Adolf Vinnen (DVP) am 9. Dezember 1918 übernahm. Am 10. Januar 1919 wurde die Bremer Räterepublik ausgerufen. 600 Freiwillige eines Freikorps Caspari zerschlugen im Auftrage der Reichsregierung und in Übereinkunft mit sozialdemokratischen und bürgerlichen Kräften in Bremen mit militärischer Gewalt am 4. Februar 1919 die Räterepublik. Ein Ausnahmezustand wurde verhängt. Eine von der MSPD geführte provisorische Regierung führte nun den Senat. 88 Menschen verloren ihr Leben, darunter 28 Verteidiger, 26 Soldaten und 29 Zivilisten: um 150 Verwundete gab es.[29]

Neue Verfassung

Am 9. März 1919 wurde die verfassungsgebende Bremer Nationalversammlung gewählt. Unter maßgeblichen Einfluss von Senator Theodor Spitta (DDP) wurde die Verfassung erarbeitet. Während die Linke (KPD, USPD) einen Sozialistischen Freistaat anstrebten mit Elementen der Räterepublik, setzte sich mehrheitlich die MSPD und die liberalen Parteien (DDP und DVP) durch und am 18. Mai 1920 wurde eine parlamentarische Landesverfassung verkündet, die bis 1933 galt.

1919 bis 1933

Mit der Ausrufung der Weimarer Verfassung wurde aus der Stadtrepublik Bremen ein Land herabgestufter Gliedstaat der föderalen Weimarer Republik. Als Präsident des Senats und somit Bremer Bürgermeister fungierten 1919/20 Karl Deichmann (SPD) und dann bis 1933 Martin Donandt.

An der Spanischen Grippe starben zwischen 1918 und 1920 mehr als 1200 Menschen, so auch der frühere Leiter der Bremer Domschule und Politiker Hinrich Hormann (1863–1920).[30]

Von 1904 bis 1934 wurde die Hellingstraße als Böttcherstraße mit Mitteln des Kaufmanns Ludwig Roselius (Kaffee HAG) nach Plänen von Bernhard Hoetger erbaut. Nach den Zerstörungen durch die Luftangriffe auf Bremen im Zweiten Weltkrieg wurden die Bebauung bis 1954 wiederhergestellt.

Aus dem Flugstützpunkt auf dem Neuenlander Feld entwickelte sich der Flughafen Bremen, auf dem 1920 die niederländische KLM den ersten Linienflug von Bremen aus startete. Die Bremer Tradition in der Luft- und Raumfahrttechnik geht auf die Gründung der Bremer Flugzeugbau AG von 1923 zurück, aus der sich später das Unternehmen Focke-Wulf entwickelte. Dieses fusionierte 1961 mit dem Weser-Flugzeugbau zu den VFW (ab 1981 Teil von Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)). Die VFW-Raumfahrtsparte wurde 1964 in die Bremer ERNO (Entwicklungsring Nord) ausgegliedert und 1982 zu MBB-ERNO. Das heutige Airbus-Werk ging aus dem Bereich Flugzeugbau des ehemaligen Luft- und Raumfahrtkonzerns DASA (ab 2000 EADS, seit 2014 Airbus Group) hervor. Astrium Bremen gehört seit 2014 zu Airbus Defence and Space. Die zivilen und militärischen Raumfahrtaktivitäten der früheren EADS wurden bereits 2006 in Astrium zusammengefasst.

1928 wurde die Columbuskaje in Bremerhaven eingeweiht. Von dort ausgehend gewann 1929 der bei AG Weser gebaute Turbinen-Schnelldampfer „TS Bremen“ des Norddeutschen Lloyd das Blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung.

Carl F. W. Borgward gründete 1924 die Bremer Kühlerfabrik Borgward & Co. aus der sich in den 1930er Jahren der bedeutende Borgward-Automobilkonzern mit den Marken Borgward, Hansa, Goliath und Lloyd entwickelte. Fast 22.000 Menschen waren 1959 in den fünf Werken des Borgward-Konzerns beschäftigt, der neben Pkw auch Lastkraftwagen u. a. in Osterholz-Scharmbeck herstellte. Ende 1960 geriet Bremens größter Arbeitgeber, dessen wohl bekanntestes Pkw-Modell die „Isabella“ war, in finanzielle Schwierigkeiten, die nach einem bis heute umstrittenen Krisenmanagement zur Insolvenz im Jahr darauf führte. In den 1960er Jahren übernahm die zum Rheinstahl-Konzern gehörende Hanomag (ab 1969 Hanomag-Henschel) das frühere Borgward-Stammwerk in Sebaldsbrück, das heute als Mercedes-Benz-Automobilwerk zum Bereich Mercedes-Benz Cars der Daimler AG gehört.

Als „Kontorhaus“ wurde 1928–1931 von der Norddeutschen Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei (Nordwolle) das „Haus des Reichs“ erbaut. Kurz vor Fertigstellung des Gebäudes ging das Unternehmen in Konkurs. Das Deutsche Reich übernahm daraufhin 1934 das Haus für die Reichsfinanzverwaltung. Es war zunächst Landesfinanzamt Weser-Ems, dann Bremer Amtssitz des in Oldenburg (Oldb) ansässigen NS-Gauleiters Weser-Ems, der in Personalunion „Reichsstatthalter“ für das Land Oldenburg (eigentlich „Freistaat“) und die (Freie) Hansestadt Bremen war. Nach 1945 wurde es Sitz der amerikanischen Militärregierung für Bremen. Der Bremer Finanzsenator übernahm 1947 das Gebäude.

1933 bis 1945

Bei der Reichstagswahl 1930 stimmten in Bremen ca. 12 % der Wähler für die NSDAP, 1932 bereits 21,2 % und am 5. März 1933 schon 32,6 % und damit erstmals etwas mehr als für die SPD. Am 6. März 1933 mussten die Senatoren der SPD Wilhelm Kaisen, Wilhelm Kleemann und Emil Sommer zurücktreten. Reichsinnenminister Wilhelm Frick ernannte Richard Markert zum kommissarischen Polizeisenator. Der Senat kündigte seinen Rücktritt an und abends wehte die Hakenkreuzfahne vom Rathaus. Das Stimmenverhältnis in der Bürgerschaft wurde dem Ergebnis der Reichstagswahlen angeglichen. Die KPD-Abgeordneten wurden dabei von der Bürgerschaft ausgeschlossen. Am 18. März 1933 traten Bürgermeister Martin Donandt und die weiteren vier Senatoren zurück und die NSDAP übernahm die Regierungsgewalt unter zügiger Einbindung der vormals herrschenden, in Handelskammer und Haus Seefahrt organisierten bürgerlichen Wirtschaftseliten Bremens.[31]

Am 6. Mai 1933 ernannte Innenminister Frick Carl Röver, NSDAP-Gauleiter Weser-Ems und Ministerpräsident von Oldenburg, zum „Reichsstatthalter“ für Bremen und Oldenburg. Mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934[32] wurde Bremen dem Reichsgau Weser-Ems mit Sitz in Oldenburg (Oldb) zugeschlagen und verlor damit seine politische Unabhängigkeit. NSDAP-Kreisleiter Bremen wurde im März 1933 Paul Wegener, ihm folgten im Juli 1934 Bernhard Blanke und 1942 Max Schümann. Nach dem Tod Rövers am 15. Mai 1942 wurde Paul Wegener Gauleiter Weser-Ems.

Bremer Bürgermeister in dieser Zeit waren Richard Markert (1933/34), Karl Hermann Otto Heider (1934–1937), Johann Heinrich Böhmcker (1937–1944) und Richard Duckwitz (1944/45, komm.).

Das Gebiet des zu Bremen gehörenden Bremerhaven fiel 1939 an die Stadt Wesermünde in der preußischen Provinz Hannover, wobei das Hafengebiet größtenteils bei der Stadt Bremen verblieb und seitdem das Stadtbremische Überseehafengebiet Bremerhaven bildet. Das Bremer Stadtgebiet wurde dafür infolge der Vierten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs zum 1. November 1939 um Lesum, Grohn, Schönebeck, Aumund, Blumenthal, Farge, Hemelingen und Mahndorf sowie Vegesack und die Gemeinden Büren, Grambkermoor und Lesumbrok des Landkreises Bremen vergrößert.[33]

Wie im gesamten Deutschen Reich wurde auch in Bremen jeglicher Widerstand gegen den Nationalsozialismus unterdrückt. Seit 1940 eingerichtete Sondergerichte beugten das Recht. Politische Gefangene wurden in Konzentrationslager transportiert. Viele der 1438 Bremer Juden fielen der Deportation von Juden aus Deutschland zum Opfer und wurden in Vernichtungslagern ermordet. In den Lagern Mißler, KZ Farge, Blumenthal, Neuenland, Obernheide, Osterort, Schützenhof, Uphusen und dem Borgward-Lager mussten die Häftlinge Zwangsarbeit verrichten; über tausend von ihnen starben. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs häuften sich die Verbrechen an Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.

Bei den insgesamt 173 Luftangriffen auf Bremen wurden viele Stadtteile Bremens stark zerstört. Insbesondere das westliche Gebiet um Walle mit den Häfen und der Werft AG Weser in Gröpelingen wurde zum Ziel alliierter Bomber, desgleichen in Sebaldsbrück die Atlas Werke und das Stammwerk des Borgward-Konzerns, zu dem auch die Hansa-Lloyd und Goliath-Werke in Hastedt gehörten. Neben Bremer Vulkan/Vegesacker Werft war vor allem der am Flughafen Bremen und in Hastedt angesiedelte Focke-Wulf-Flugzeugbau mehrmals Ziel des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg.

Bei dem 132. und schwersten Luftangriff in der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 mit 500 Bombern wurden 68 Luftminen, 2323 Spreng-, 10.800 Phosphor- und 108.000 Stabbrandbomben abgeworfen. Bei dem Angriff gingen 25.000 Wohnungen verloren. Insgesamt wurden vollständig zerstört: 8.248 Wohngebäude, 34 öffentliche Gebäude, 37 Industrie- und 80 Wirtschaftsgebäude. Es wurden 1054 Tote, 72 Schwer-, 677 Leichtverletzte sowie 49.100 Obdachlose gezählt. Bei den Luftangriffen auf Bremen starben über 4000 Menschen; 65.000 Wohnungen (62 Prozent) waren zerstört. Nach der Besetzung Bremens durch britische Truppen am 26. April 1945 zog der Großteil der Truppen weiter Richtung Nordost nach Hamburg, das am 3. Mai erreicht wurde.

Ära Wilhelm Kaisen

In der Nachkriegszeit Deutschlands wurde Bremen zunächst wie ganz Nordwestdeutschland Teil der britischen Besatzungszone. Um der amerikanischen Besatzungsmacht einen Zugang zur Nordsee zu verschaffen, stand jedoch die Bremer Enklave (zunächst bestehend aus der Stadt Bremen mit Überseehafen Bremerhaven, dem Landkreis Bremen, den hannoverschen Gebieten Stadt Wesermünde, Landkreis Wesermünde und Landkreis Osterholz sowie dem oldenburgischen Landkreis Wesermarsch) aufgrund des Londoner Zonenprotokolls in der Fassung vom 14. November 1944[34] und einer amerikanisch-britischen Vereinbarung der Combined Chiefs of Staff vom 6. Februar 1945[35] vollständig unter amerikanischer Kontrolle, wobei die amerikanische Militärregierung aber den Richtlinien britischer Besatzungspolitik zu folgen hatte. Dies erleichterte es Bremen, seine Selbständigkeit gegenüber dem bald niedersächsischen Umland zu bewahren. Ab Dezember 1945 beschränkte sich die Bremer Enklave auf die Städte Bremen (einschließlich des Gebiets des aufgelösten Landkreises Bremen) und Wesermünde.[36] Wesermünde schied Ende 1946 aus dem neuen Land Niedersachsen aus,[37] und Anfang 1947 bildeten die Städte Bremen und Wesermünde das Land Bremen, das nun der amerikanischen Zone zugeordnet wurde.[38] Im März 1947 wurde Wesermünde in Bremerhaven umbenannt. Das Kfz-Kennzeichen des Landes Bremen war von 1948 bis 1956 AE für „Amerikanische Enklave“.

Von 1945 bis 1965 war Wilhelm Kaisen (SPD) als Regierender Bürgermeister und ab 1948 als Präsident des Senats und Bürgermeister die prägende Führungspersönlichkeit des Landes (siehe Senat Kaisen I, II, III, IV, V, VI, VII).