Außenpolitik der Vereinigten Staaten

Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika pendelt traditionell zwischen zwei gegensätzlichen Strategien, dem Isolationismus und dem Internationalismus,[1] obgleich Erstere seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr verfolgt worden ist.

Die USA sind für die Errichtung und den Fortbestand verschiedener intergouvernementeller Organisationen wie der Vereinten Nationen, der NATO, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds maßgeblich verantwortlich. Darüber hinaus agiert eine hohe Anzahl weltweit aktiver zivilgesellschaftlicher Akteure vom Territorium der Vereinigten Staaten aus.

Sowohl Prinzipien als auch Praxis der Außenpolitik der Vereinigten Staaten als seit dem Zerfall der Sowjetunion einzig verbleibende Supermacht mit globalen Interessen werden innenpolitisch und weltweit kontrovers diskutiert.

Geopolitische Ausgangslage

Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten weist sowohl ideengeschichtlich als auch in praktischer Hinsicht einen starken Bezug zu geopolitischen Paradigmen auf. Diese sehen eine Einschränkung und Kanalisierung politischen Handelns durch geographische und topographische Eigenschaften des Erdballs als gegeben an, und versuchen, diese zu erklären. Geopolitische Legitimations- und Interpretationsmuster stellen eine Konstante des außenpolitischen Diskurses in den USA dar, sind jedoch nicht umfassend anerkannt und vor allem in idealistischen Theorien der Außenpolitik umstritten. Der amerikanische Diskurs spiegelt den internationalen wider, in dem staatstragende und praktisch nutzbare geopolitische Erkenntnisse überwiegen, kritische Ansätze jedoch an Bedeutung gewinnen.

Geopolitische Erwägungen fanden ab dem 19. Jahrhundert Einzug in die außenpolitische Diskussion und speisten sich zunächst aus militärischen Kreisen. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde in diesem Rahmen die Schrift The Influence of Sea Power upon History des Marineoffiziers Alfred Thayer Mahan bekannt, die er 1890 veröffentlichte. Anhand des Beispiels des britischen Weltreiches regte Mahan die Ausrichtung der Vereinigten Staaten zur Seemacht an. Sein Werk beeinflusste das Denken des späteren Präsidenten Franklin D. Roosevelt maßgeblich.

Im 20. Jahrhundert setzte ein zunehmend ziviler geopolitischer Diskurs ein. Zur Zeit des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg auf den Angriff auf Pearl Harbor hin vervollständigte der Politikwissenschaftler Nicholas J. Spykman sein Werk America's Strategy in World Politics, der mangels einer effektiven Präsenz der Vereinigten Staaten zur See und in Ländern jenseits des Atlantiks und des Pazifiks mit Ausnahme der Philippinen die Verwundbarkeit des Territoriums der Vereinigten Staaten postulierte. Spykman selbst griff dabei auf Ideen des britischen Geographen Halford Mackinder zurück.

Die Diskussion und Vertiefung geopolitischer Theorien hielt durch den Kalten Krieg hindurch an und wird weiterhin fortgesetzt. So veröffentlichte Zbigniew Brzeziński, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Jimmy Carters, im Jahre 1997 eine einflussreiche Gesamtkonzeption geopolitischer Handlungsanweisungen in seinem Buch The Grand Chessboard (deutsch: „Die einzige Weltmacht“), worin er Spykmans Forderung nach einem „fernöstlichen Anker“ (Far Eastern Anchor) bekräftigte.[2] Weitere wichtige zeitgenössische geopolitische Theoretiker sind beispielsweise Henry Kissinger oder Colin Gray.

Geschichte

Seit 1990

Die ungefähren Leitlinien der zukünftigen US-Außenpolitik entstanden bereits in der Gründungsphase der Vereinigten Staaten. Nach der Unabhängigkeit von der britischen Krone und fehlgeschlagenen Eroberungsversuchen zukünftig kanadischer Gebiete im Britisch-Amerikanischen Krieg von 1812 suchten die USA die Aussöhnung mit den ehemaligen Kolonialherren. Dies gelang zum Teil, so dass die USA schwankten zwischen der Annäherung an Großbritannien oder aber an Frankreich, mit dem freundliche Beziehungen bestanden und das die USA gegen Großbritannien unterstützt hatte. Generell hielt sich die damalige US-Politik von europäischen Konfliktherden fern und konzentrierte sich auf die kontinentale Expansion und Integration.

Nach der Unabhängigkeitserklärung mehrerer spanischer Ex-Kolonien verkündeten die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin, die die europäischen Mächte zur Nichteinmischung auf den beiden amerikanischen Kontinenten mahnte. Die kontinentale Expansion der USA führte zu Kriegen mit Mexiko, zu Spannungen mit Großbritannien wegen Oregon und mit Spanien wegen Florida und später auch Kuba. Während des Bürgerkrieges beschuldigten die USA Großbritannien und Frankreich, die Konföderation zu unterstützen. Zusätzlich wurde Frankreich der unlauteren Einflussnahme in Mexiko bezichtigt. Am 8. Mai 1871 schlossen die USA mit Frankreich den bisher weitreichendsten Vertrag zwischen den beiden Staaten, der Streitfragen ausräumte, die in und nach der Kriegsphase entstanden waren. Währenddessen waren die Erwartungen der amerikanischen Regierung auf einen Rückgang des französischen Einflusses in Mexiko von Erfolg gekrönt. Die Regierung Napoleons III. kam durch die Besetzung Mexikos zunehmend in finanzielle Bedrängnis. Bis 1867 wurden 40.000 französische Soldaten abgezogen, und Maximilian, Statthalter Napoleons III. in Mexiko, wurde trotz gegenteiliger Bemühungen durch den Außenminister der USA hingerichtet. Seitdem Großbritannien seit 1815 auf die militärische Rückeroberung der amerikanischen Gebiete verzichtet hatte, war die militärische Dominanz der US-Streitkräfte auf dem Kontinent nur von den Indianern stets angefochten worden.

Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich die Interpretation der Monroe-Doktrin durch die Ergänzungen des Präsidenten Theodore Roosevelt entscheidend: Von nun an erhoben die Vereinigten Staaten offen Anspruch auf die Hegemonie in der westlichen Hemisphäre. Sie versuchten, den noch bestehenden europäischen Einfluss insbesondere in Lateinamerika zu brechen. Wenn sie es für opportun hielten, intervenierten sie in Süd- und Mittelamerika und installierten oft Marionettenregierungen. Der Bau des Panamakanals und die Pachtung der Kanalzone war eine der entscheidenden Voraussetzungen für die weiteren Expansionsbestrebungen Washingtons im atlantischen wie im pazifischen Raum.

Die zunehmende Erschließung und rasch voran schreitende Industrialisierung der Vereinigten Staaten münzte die Regierung in außenpolitischen Einfluss um, den sie vor allem auf die Etablierung von Handelsabkommen richtete. Sie besetzten vor allem Territorien im Pazifischen Ozean wie Hawaii und die Philippinen und erzwangen (zusammen mit europäischen Mächten) die zunehmende Öffnung Japans und Chinas.

Im Ersten Weltkrieg traten die USA aufseiten der Entente ein, verbündeten sich jedoch nicht mit deren Mitgliedern, da sie sich nicht mit deren Ambitionen auf einen Siegfrieden identifizierten. Vielmehr sahen sie in diesem Konflikt einen „Krieg, der das Kriegführen beenden“ sollte (The war to end all wars). Von diesem Gedanken war auch das 14-Punkte-Programm des Präsidenten Woodrow Wilson inspiriert, welches die Herstellung einer spannungsfreien Ordnung in Europa unter Betonung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und des freien Handels vorsah.

Nach dem Krieg isolierten sich die Vereinigten Staaten zunehmend und bewusst von europäischen Angelegenheiten. Dementsprechend konnte Präsident Franklin D. Roosevelt die Bevölkerung erst nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor von einem Eintritt ihres Landes in den Zweiten Weltkrieg überzeugen, der dann schließlich zum Sieg der Alliierten führte. Infolge der bis dorthin ungekannten Schrecken dieses globalen Konflikts (insbesondere der Atombombe) wurden die Vereinten Nationen gegründet; die USA wurden eines von fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates. Die Idee zu dieser Organisation beruhte auf der Atlantik-Charta, die dem 14-Punkte-Programm Wilsons ähnelte. Aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen auch die „besonderen Beziehungen“ (special relationship), die die USA zum Vereinigten Königreich unterhalten.

Im Kalten Krieg, der sich bereits gegen Ende des Zweiten Weltkriegs abzeichnete, strebten die Vereinigten Staaten in der Containment-Politik die Eindämmung der sowjetischen Machtfülle und letztlich ihre Auflösung an. Dies führte zum Koreakrieg, zum Vietnamkrieg und zur Öffnung der Volksrepublik China. Durch die Konzentration auf das atomar bedingte „Gleichgewicht des Schreckens“ mussten die USA um Unterstützung für ihre Seite werben und boten anderen Ländern Kooperation im Rahmen vielfältiger multinationaler Organisationen an. Die NATO garantierte West- und Mitteleuropa Sicherheit, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), aus dem später die Welthandelsorganisation hervorging, bot den Partnern Handelsvorteile.

Mit der Kubakrise wurde ein Nuklearkrieg unter direkter Beteiligung der beiden Großmächte so wahrscheinlich wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Ost-West-Konflikts. Sowjetische Atomwaffen bedrohten vom erst seit kurzem kommunistisch dominierten Kuba aus erstmals das Territorium der USA. Präsident John F. Kennedy gelang es, diese Gefahr durch wechselseitigen Abbau von Atomraketen zu bannen.

Aufgrund der Dominotheorie befürchteten die USA einen Übergang der Länder Südostasiens in den Ostblock. Dies führte zur allmählichen Verwicklung des Landes in den Vietnamkrieg. Weil die USA ihre militärische Überlegenheit nicht in politische Erfolge ummünzen konnten, wurden sie letztendlich geschlagen, sodass sich der Verlust des Krieges für sie zu einer militärischen und innenpolitischen Zäsur entwickelte. Eine außenpolitische Konstante der Vereinigten Staaten stellt deren breite moralische, militärische (etwa im Kyl-Bingaman Amendment 1997), politische und wirtschaftliche Unterstützung für den Staat Israel seit dessen Gründung 1948 und im Besonderen seit dem Sechstagekrieg 1967 dar.

Trotz starker antikommunistischer Überzeugungen betrieb US-Präsident Richard Nixon größtenteils eine Entspannungspolitik. Dazu gehörte v. a. die teilweise als sensationell empfundene Belebung der diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China, die aufgrund deren Unterstützung Nordkoreas im Koreakrieg deutlich abgekühlt waren. Außerdem bemühte sich Nixon um Abrüstung und unterstützte die deutsche Ostpolitik.

Die Amtszeit Jimmy Carters war geprägt vom Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und vom Zusammenbruch der amerikanischen Präsenz in Persien durch die Islamische Revolution im Jahre 1979, aus der sich eine Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Teheran entwickelte. Der Befreiungsversuch scheiterte und trug stark zu Carters Abwahl bei.

Mit dem 1981 als Präsident angetretenen Ronald Reagan gingen die Vereinigten Staaten wieder auf Konfrontationskurs zur Sowjetunion, die dieser als „Reich des Bösen“ (Evil empire) bezeichnete. Seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik ermöglichte ihm eine beispiellose Vergrößerung des Verteidigungshaushalts. Vor allem Reagans Weltallverteidigungs- und sein „Marine der 600 Schiffe“-Programm suchten einen endgültigen militärischen Vorteil gegenüber der Roten Armee. Aufgrund innerer Unzulänglichkeiten, aber auch wegen der Unmöglichkeit, das Wettrüsten mit den USA weiter durchhalten zu können, brach die Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre zusammen. Amerikanische Interessen, die sich unterdessen weltweit manifestierten und Bahn brachen, schienen damit erstmals jedweder ernsthaften Konkurrenz entzogen.

Die Invasion Kuwaits durch irakische Truppen 1990 führte zum Zweiten Golfkrieg und in der Folge zur Eindämmung der Macht des allerdings weiter von Saddam Hussein diktatorisch regierten Irak durch eine internationale Koalition unter Führung der USA (We haven't finished the job). Präsident George Bush rief vor dem Hintergrund des (vermeintlichen) US-amerikanischen Sieges und des Zusammenbruchs des Ostblocks eine „neue Weltordnung“ aus.

Bill Clinton, der Bush 1992 als Präsident ablöste, setzte in der Außenpolitik andere Akzente und verschrieb sich der Umsetzung internationaler Abkommen. Allerdings konnte er sich der Verantwortung, die mit der konkurrenzlosen Machtfülle der „einzig verbliebenen Supermacht“ einhergingen, nicht entziehen, sodass unter seiner Führung zahlreiche militärische Interventionen stattfanden. Das erste größere Nation-building-Experiment in Somalia scheiterte, und Clinton ließ den Sudan und den Irak bombardieren.

Zur Beendigung des Jugoslawienkrieges und der damit verbundenen Völkermorde („ethnische Säuberungen“) auf dem Balkan griffen die USA ein.

Die Terroranschläge am 11. September 2001 galten sogleich als eine Zäsur in der US-amerikanischen Außenpolitik: George W. Bush läutete den „Krieg gegen den Terror“ ein, in dessen Namen die Taliban in Afghanistan noch im selben Jahr gestürzt wurden. Am 29. Januar 2002 fügte er den Begriff „Achse des Bösen“ in den politischen Diskurs ein. Mit diesem Begriff erklärte Bush die Staaten Irak, Iran und Nordkorea zu den Staaten, die vorrangig bekämpft werden müssten, da sie Massenvernichtungsmittel entwickelten. Die im September 2002 verkündete National Security Strategy fasst das Grand Design der US-amerikanischen Außenpolitik prägnant zusammen. Die Möglichkeit, auch präemptiv einzuschreiten, steht im Mittelpunkt der Kritik an der Bush-Doktrin. Das Recht, unilateral und präemptiv einzugreifen, um eigene Interessen zu schützen, gehört zu den elementaren Grundsätzen amerikanischer Außenpolitik.

Die Vorbereitungen des Irakkrieges sind als Wendepunkt internationaler Beziehungen zu sehen. 2002/03 bewirkte die unilaterale US-Außenpolitik die Irak-Krise 2003 in Europa.

Die Ära George W. Bush war geprägt durch umfassende hegemoniale Ansprüche selbst bis in den Weltraum (National Space Policy), gerechtfertigt u. a. als „wohlwollender Imperialismus“ (benevolent imperialism), durch zum Teil offenen Unilateralismus, durch Geringschätzung des als veraltet kritisierten Völkerrechts und seiner Institutionen, allen voran der Vereinten Nationen, sowie durch eine damit verbundene weltumspannende Präsenz (auch und besonders in Staaten des ehemaligen sowjetischen Machtbereichs in Osteuropa und Zentralasien; s. NATO-Osterweiterung), was – speziell in Bezug auf die militärische Komponente – vielfach in Befürchtungen einer Überdehnung des Imperiums (imperial overstretch) mündete. Die konfrontative Außenpolitik fand vor allem im Bereich des Neokonservatismus in den USA ihre Befürworter.

Am 21. Juni 2019 soll Präsident Donald Trump einen Angriff auf den Iran befohlen haben, den er zehn Minuten vor Ausführung des Befehls zurückgenommen haben soll. Ihm sei es erst zu diesem Zeitpunkt als „unverhältnismäßig“ erschienen, 150 Menschen als Vergeltung für den Abschuss einer Drohne der USA durch den Iran zu töten.[3] In einem Artikel der „Zeit“ bewerten Erich Follath, Georg Mascolo und Holger Stark im September 2019 die Auseinandersetzungen mit dem Iran als den „gefährlichsten Konflikt[…] der Gegenwart“,[4] da es kaum einen brisanteren Vorgang gebe als den der unkontrollierten Verbreitung von Atomwaffen, und das in einer Region, in der die Existenz des Staates Israel auf dem Spiel stehe.

Quellen und Einflüsse

Ziele

Die Vereinigten Staaten verfolgen eine Außenpolitik mit vielfältigen Zielen, die nicht durchgehend miteinander vereinbar sind.[5] Hintergrund dieser Widersprüchlichkeit sind die Vielzahl sowohl staatlicher als auch zivilgesellschaftlicher Akteure im In- und Ausland, die die Zielformulierung und die Durchführung der Außenpolitik direkt gestalten oder indirekt auf diese Gestaltung Einfluss nehmen. Robert Jervis bezeichnet diese Vielschichtigkeit als „Pluralismus mit aller Macht“ (pluralism with a vengeance).[6]

Idealistische Zielformulierungen

Die Zielsetzungen amerikanischer Diplomatie sind von starken Überzeugungen geprägt, die aus ihrer Konstituierungsphase stammen. Ursprung dieser Prinzipien sind die einerseits protestantisch und andererseits aufklärerisch motivierten Überzeugungen der Pilgerväter (Pilgrim fathers) und der Gründerväter (Founding fathers), die in der relativ homogenen Siedlerkolonie vor dem Ausbruch des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges weit verbreitet waren und als ideologische Grundlage zu seinem Ausbruch beitrugen. Aus dem jeweiligen Kontext heraus treten zu diesen ideellen Interessen realpolitische hinzu, die häufig zu Spannungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit der amerikanischen Außenpolitik führen.

Die bestimmende Wertvorstellung ist die der unbedingten Souveränität, dessen Überlieferung sich aus der wirtschaftlichen Ausbeutung und der politischen Bevormundung der Kolonien durch die britische Krone speist.

Das Produkt dieser Entwicklung ist das Streben nach weltweiter Verwirklichung der Menschenrechte ohne ethische Relativierungen. Dies mündet konkret in der Herstellung und Stabilisierung funktionierender rechtsstaatlicher Ordnungen, die die Freiheit aller Menschen garantieren sollen, v. a. die Meinungs- und Glaubensfreiheit. Als ebenso wichtig wird das Recht auf Eigentum erachtet, weswegen die USA die Verwirklichung des globalen freien Handels und einer weltweiten marktwirtschaftliche Ordnung anstreben. Diesen Wertvorstellungen ist der unbedingte Erhalt der republikanischen Staatsform vorangestellt, eine Auswirkung des im angelsächsischen Kulturkreis einflussreichen Utilitarismus.

Thomas Jefferson war z. B. der Meinung, dass die USA entstanden seien, um ein „Reich der Freiheit“ (Empire of liberty) zu errichten. Diese Vorstellungen konnten aufgrund der relativen Abgeschiedenheit der USA von den europäischen Konfliktherden weiter Fuß fassen und wurden durch das Fehlen militärischer Auseinandersetzungen auf amerikanischen Territorium auch keiner Zäsur unterworfen, wie beispielsweise die Entfaltung postmoderner Wertvorstellungen im Nachkriegseuropa.

Die derzeitige inneramerikanische Debatte kreist um die Frage, ob die Vereinigten Staaten eine Pax Americana anstreben sollen, und ob diese überhaupt zu verwirklichen ist. Fraglich ist auch, ob der Machtvorsprung der USA auf breitem Spektrum von langfristig größerem Vorteil ist und überhaupt dauerhaft erhalten werden kann oder sollte.

Institutionen

Aus dem Aufbau der USA als Präsidialrepublik ergibt sich, dass der Präsident die grundlegende außenpolitische Institution ist. Darüber hinaus ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Als solcher hat er die Befugnis, Truppen bis zu 60 Tagen ohne Zustimmung des Kongress zu entsenden. Allerdings kann nur jener offiziell den Kriegszustand erkennen und formal erklären. Zudem muss jedes außenpolitische Abkommen von Senat ratifiziert werden.

Eine legislative Kontrolle über die Außenpolitik, z. B. über die Finanzierung nachrichtendienstlicher Programme, haben der Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten (Senate Committee on Foreign Relations) oder das Komitee des Repräsentantenhauses für internationalen Beziehungen (Committee on International Relations) inne. Das allgemeine Verteidigungsbudget bedarf der Zustimmung des Senats.

Anders als z. B. im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sind weder Außen- noch Verteidigungsminister in der Verfassung verankert, alle Ministerämter tragen den Titel “Secretary”. Allerdings sind sie durch verschiedene Gesetze und Erlasse feste Institutionen im politischen Alltag der USA.

Außenpolitischer Hauptakteur ist tagespolitisch betrachtet der Außenminister, zurzeit Mike Pompeo. In der Außenpolitik beraten wird der Präsident offiziell von einem innenpolitischen Organ, dem Nationalen Sicherheitsrat (National Security Council), dem auch der Verteidigungsminister angehört (derzeit James N. Mattis).

Durch das ausgeprägte Verbändewesen des Landes hat sich vor allem in der amerikanischen Hauptstadt Washington eine speziell auf die Außenpolitik konzentrierte intellektuelle Elite herausgebildet, in der jedoch auch viele Veteranen der Streitkräfte mitwirken. Ein fast unüberschaubares Netzwerk an politikwissenschaftlichen Stiftungen, Denkfabriken, Universitätsfakultäten und Vertretern wehrtechnisch relevanter Industrien wirbt in Politik und Wirtschaft um Beziehungen, Spenden und Steuererlasse und bietet im Austausch ausgearbeitete Handlungsmöglichkeiten und -maximen auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen an.[7] Aus diesem Geflecht rekrutieren sich häufig Regierungsmitarbeiter, Auftragsnehmer der öffentlichen Hand (contractors) und Botschafter. Verbände, die sich um Transparenz in der Politik bemühen, kritisieren dies als militärisch-industriellen Komplex, da die Gestaltung der Außenpolitik der Politik entrissen werde und sich somit der Legitimation der Wähler entzöge. Sie befürchten auch, dass das Interesse der amerikanischen Außenpolitik sich dadurch vom Allgemeinwohl hin zum Nutzen der politischen Eliten und der Rüstungsindustrie verschiebe. Als scheidender Präsident hatte 1961 bereits Dwight D. Eisenhower vor den Risiken eines solchen militärisch-industriellen Komplexes gewarnt.

Eine Konstante der amerikanischen Außenpolitik ist die vergleichsweise starke Einbindung der Streitkräfte in diplomatische Funktionen, die als military diplomacy bekannt ist.[8] Diese wird vor allem von hochrangigen Offizieren und Stabsangehörigen der Unified Combatant Commands ausgeführt. Seit langem bemängeln Experten wie Kori Schake hieran jedoch eine gleichzeitige Unterprivilegierung der zivilen Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit, auf die der Kongress im Zeitraum von 2003 bis 2011 mit Budgeterhöhungen von insgesamt 155 Prozent und einer personellen Verbreiterung von 50 Prozent für das Außenministerium und die Behörde für Entwicklungszusammenarbeit reagierte.[9]

Innenpolitische Einflüsse

Die Verfassung der Vereinigten Staaten sah ein eigentliches Außenministerium nie vor, das State Department hatte immer auch innenpolitische Aufgaben. Gegenüber dem Vizepräsidenten, der zuweilen von einer anderen Partei als der Präsident kam, wurden die Außenminister (Secretaries of State) oft von potentiellen oder tatsächlichen späteren Nachfolgern aus dem eigenen Lager besetzt. Ehemalige Secretaries of State waren die späteren Präsidenten Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Martin Van Buren und James Buchanan, erfolglos um das Amt des Präsidenten bewarben sich die ehemaligen Außenminister Henry Clay, Daniel Webster, John C. Calhoun, Lewis Cass, William H. Seward, James G. Blaine, Walter Q. Gresham, John Sherman, Elihu Root, William Jennings Bryan, Charles Evans Hughes, Cordell Hull, Edmund Muskie und Alexander Haig. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 strebt Hillary Clinton das Präsidentenamt an.

Einen wichtigen Einfluss auf die Außenpolitik haben wirtschaftliche Aspekte in einzelnen Staaten, so waren auch konservative Senatoren aus dem agrarischen Corn Belt führend bei der Entspannungspolitik. Darüber hinaus sind eingebürgerte Amerikaner etwa mit irischem, italienischem, armenischem, lateinamerikanischem und kubanischem Hintergrund aufgrund ihrer politischen Aktivitäten auch dementsprechend für einzelne Aspekte der Außenpolitik wichtig. Konfessionelle Hintergründe und Minderheiten spielten bei John F. Kennedy als erstem katholischen Präsidenten vor Joe Biden wie etwa über die Christliche Rechte sowie den verschiedenen jüdisch geprägten Minderheiten bei den Beziehungen zu Israel eine Rolle. Staatsgründungen wie Liberia und Panama gehen direkt auf amerikanische innenpolitische Auseinandersetzungen und Wirtschaftsinteressen zurück.

Mit Madeleine Albright als gebürtiger Osteuropäerin und erster Frau, Colin Powell und Condoleezza Rice als ersten Afro-Amerikanern sowie Hillary Clinton als Hauptkonkurrentin des jetzigen Präsidenten ist der innenpolitische Bezug auch bei den obersten Ämtern der amerikanischen Außenpolitik auch bei jüngeren Besetzungen nach wie vor zentral. Auch bei der Besetzung der Botschaftsposten sind vor allem innen- oder parteipolitische Verdienste wichtig, was als mehrfach anhand von Ämterpatronage kritisiert wurde und wird.

Das State Department ist gegenüber dem Verteidigungsministerium aufgrund der zentralen Rolle des amerikanischen Militärs wie den vielfältigen militärisch geprägten Sicherheitsbeziehungen gelegentlich im Hintertreffen. Eine durchgehend geplante und koordinierte einheitliche amerikanische Außenpolitik wird zwar gelegentlich vermutet, auch im Rahmen von Verschwörungstheorien. Angesichts des intensiven Kompetenzgerangels und sehr divergenten Interessenlagen ist diese aber nicht gegeben. Seit Beginn der amerikanischen Demokratie spielt die inneramerikanische Öffentlichkeit und Presse eine zentrale Rolle bei außenpolitischen Maßnahmen, die zuweilen zu kurzfristigen und überstürzten außenpolitischen Maßnahmen geführt hat, aber auch – etwa beim Rückzug aus Vietnam oder dem Karfreitagsabkommen in Nordirland – eine wichtige Kontroll- und Ausgleichsfunktion innehat.

Sicherheitspolitik

Ursprung gegenwärtiger Sicherheitspolitik

Die Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten im Atomzeitalter wird seit Anbeginn des Kalten Krieges vom sowohl materiell als auch psychologisch geprägten Paradigma der nationalen Sicherheit (national security) beherrscht. Sarkesian u. a. definieren diesen Begriff mit Bezug auf die USA als die „Fähigkeit nationaler Institutionen, Widersacher von der Gewaltanwendung zum Schaden [der Vereinigten Staaten] oder derer Interessen abzuhalten, oder den Glauben an diese Fertigkeit zu untergaben“.[10] Unter diesen Begriff werden auch vorwiegend zivile politische Güter des Staates, wie beispielsweise industrielle oder landwirtschaftliche Kapazitäten, subsumiert, sofern diese einem latenten Bedrohungsrisiko unterliegen. Die englischsprachige Politikwissenschaft bezeichnen die USA aufgrund dieser Neigung daher auch als national security state (deutsch, ungefähr: „Staat der nationalen Sicherheit“).

Die Einordnung der Vereinigten Staaten als national security state ist unbestritten, jedoch unterliegen der Sinn und die Verhältnismäßigkeit eines solchen Sicherheitsbegriffs einer vorwiegend akademischen Kontroverse. Bereits im Kalten Krieg warfen vor allem US-amerikanische Verfassungsrechtler wie Marcus G. Raskin den sicherheitspolitischen Eliten des Landes vor, mit ihrem Fokus auf die nationale Sicherheit die Exekutivgewalt des Staates in unangemessenem Maße zu Lasten der Legislative zu stärken, und damit letztendlich die Demokratie auszuhöhlen.[11]

Sowohl in Bezug auf verfassungsrechtliche Bedenken als auch auf die gesamtstrategische Planung und Durchführung der US-amerikanischen Sicherheitspolitik merken Eliten einerseits als auch Beobachter andererseits Parallelen zum Römischen Reich an. Damit verbunden sind beispielsweise Debatten um etwaige imperiale Züge amerikanischer Außenpolitik.[12] Wichtigste Teildebatte um den Begriff der nationalen Sicherheit ist die Kontroverse um die verteidigungspolitisch-industrielle Basis, von Kritikern als militärisch-industrieller Komplex bezeichnet.

Die USA als treibende Kraft bei der Gründung der NATO haben in der Vergangenheit ihre Sicherheitspolitik mit der der Bündnispartner abgestimmt und maßgeblich bei der Formulierung diverser Strategien der NATO mitgewirkt. Dies betrifft insbesondere die Frage, welche Rolle in einer ernsten internationalen Krise und nach Beginn eines Konflikts, bei dem konventionelle Waffen eingesetzt werden, die Möglichkeit spielen soll, Atomwaffen der USA (bzw. auch des Vereinigten Königreichs und Frankreichs als Co-Atommächten unter den NATO-Mitgliedsstaaten) spielen sollten. Von besonderer Bedeutung für die Rolle der NATO-Mitglieder (also auch der USA) ist Art. 5 des NATO-Vertrags. In diesem verpflichten sich alle NATO-Mitgliedsstaaten, einem auf dessen Territorium angegriffenen Mitglied Beistand zu leisten. Praxiswirksam wurde diese Bestimmung nach dem 11. September 2001 infolge der Ausrufung des „Kriegs gegen den Terror“ durch Präsident George W. Bush.

Institutionen

Der juristisch-institutionelle Rahmen dieses sicherheitspolitischen Systems geht hauptsächlich auf den National Security Act of 1947 zurück.

Kernstück der US-amerikanischen Sicherheitspolitik sind die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, dem insgesamt stärksten Militär der Welt. Diese dienen primär der Abschreckung, aber auch als Kriseneinsatzkraft. Die Streitkräfte sind theoretisch in der Lage, an mehreren Schauplätzen außerhalb des eigenen Landes ohne die Einbindung von Verbündeten Krieg zu führen. In einem dreistufigen Zyklus aus Einsatz, Krisenbereitschaft und Wartung sind mehrere Flugzeugträgerkampfgruppen in Bereitschaft, um mit den ihnen angeschlossenen Flugzeuggeschwadern und Marineexpeditionseinheiten des United States Marine Corps diese Funktion auszuüben. Zudem verfügen die US-Streitkräfte über ein weltumspannendes Netz an Militärbasen in über 20 und anderen militärischen Einrichtungen in über 130 Ländern des Erdballs und ein dichtes Netz von militärischen Aufklärungseinrichtungen, vom Boden bis zum Weltraum. In militärischer Hinsicht sind sie jedem anderen Land der Erde überlegen.

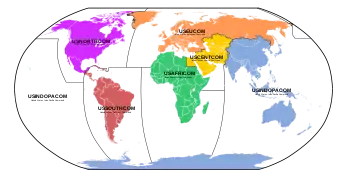

Die enge Verzahnung der Sicherheits- mit der Außenpolitik des Landes ist an der geographischen Befehlsstruktur der Streitkräfte erkennbar. Intern verfügt das Militär über neun sogenannte Unified Combatant Commands, die über synergetische, teilstreitkräfteübergreifende Kompetenzen verfügen. Fünf von ihnen unterstehen Teile des Erdballs, die sich an den Interessensphären der Vereinigten Staaten orientieren. Beispielsweise ist das United States Southern Command mit der Befehlsgewalt über alle Streitkräfte in Südamerika betraut. Es trägt die Hauptlast der amerikanischen Anstrengungen im Krieg gegen die Drogen, deren größter Abnehmer die Metropolen der Vereinigten Staaten sind. Der gesamte Nahe Osten wurde ebenfalls einem einzigen UCC untergeordnet, dem US Central Command. Auffällig ist weiterhin die Aufwertung Afrikas in der Verteidigungspolitik durch die Schaffung des US Africa Command. Dies korrespondiert mit dem wachsenden Interesse der Vereinigten Staaten an diesem Kontinent. Im Zuge der Ausbreitung dieser Kommandostruktur werden die Streitkräfte überdurchschnittlich häufig mit diplomatischen Vorgängen beauftragt. Diese Neigung der Vereinigten Staaten ist als military diplomacy bekannt.

Daneben sind nicht weniger als 17 Geheimdienste, die in der United States Intelligence Community zusammengefasst sind, mit dem Schutz von Verfassung und Republik betraut. Besonders exponiert und weltweit bekannt ist die Central Intelligence Agency (CIA). Ihre Geschichte, aus der naturgemäß vor allem ihre fehlgeschlagenen Operationen bekannt wurden, sowie ihr streckenweise enormer politischer Einfluss haben das Image der Behörde beschädigt. Der CIA ist es verboten, im Inland zu operieren; dies ist dem Federal Bureau of Investigation (FBI) vorbehalten, mit dem die CIA kooperiert.

Weitaus besser ausgestattet ist jedoch die National Security Agency. Da sie sich jedoch auf die Überwachung der Telekommunikation weltweit beschränkt und keine Operationen durchführt, steht sie nicht so stark wie die CIA im Fokus der Öffentlichkeit. Weiterhin relevant ist die ebenfalls im War on Drugs operierende Drug Enforcement Administration.

Doktrinen und Militärstrategien

Die Zielsetzungen der amerikanischen Sicherheitspolitik werden in einer mittlerweile institutionalisierten Hierarchie an Doktrinen festgehalten. An oberster Stelle steht die Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten. Ihr folgen die Nationale Verteidigungsstrategie sowie die Nationale Militärstrategie. Diese Hauptachse der Außen- und Sicherheitspolitik wird durch eine Vielzahl an Veröffentlichungen, wie die diversen Präsidialdoktrinen der letzten Jahrzehnte ergänzt.

Von besonderer Bedeutung für die Sicherheitspolitik der USA sind deren Nuklearstrategien. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben die USA eine Politik der Massiven Vergeltung. Welcher Staat auch immer die USA angreifen sollte, musste mit einem Einsatz von Atomwaffen auf dem Staatsgebiet des Aggressors rechnen. Während des Koreakriegs 1950–1953 wurde in Militärkreisen der USA ernsthaft erwogen, auf dem Gebiet Nordkoreas Atombomben einzusetzen. Zugleich zeigte sich, dass der Besitz von Atombomben nicht hinreichend vor Angriffen mit konventionellen Waffen schützt. Die Strategie der Massiven Vergeltung wurde 1961 durch die Strategie der Flexible Response abgelöst. Auch nach Ausbruch eines Kriegs mit konventionellen Waffen sollte es möglich sein, die Kampfhandlungen zu begrenzen und eine Eskaltion auf die Ebene des Einsatzes von global-strategischen Atomwaffen zu verhindern. Diese Strategie war bis zum Ende des Kalten Krieges für die NATO maßgeblich.

Da die USA bis 2016 ein Interesse an einer Nicht-Weiterverbreitung von Nuklearwaffen geltend machten, sollte ihr „atomarer Schirm“ auch Mitgliedsstaaten der NATO ohne eigene Atomwaffen schützen. Im Zuge der Nachrüstungsdebatte ab 1979 wurde in Deutschland bezweifelt, dass die USA nach einem Einsatz von „eurostrategischen“ Mittelstreckenraketen der Sowjetunion tatsächlich bereit wären, ihr eigenes Territorium durch interkontinentalstrategische Atomwaffen zerstören zu lassen. Die Nachrüstungsdebatte mündete in den von George H. W. Bush und Michail Gorbatschow 1987 unterzeichneten INF-Vertrag ein, der die vollständige Vernichtung von atomaren Mittel- und Kurzstreckenwaffen in Europa vorschrieb.

Der Vertrag wurde am 1. Februar 2019 durch die USA mit der vorgesehenen 6-monatigen Frist aufgekündigt. Zuvor hatten sie Russland, dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion, eine Verletzung des Abkommens durch neue landgestützte Marschflugkörper vorgeworfen, die diese Reichweite überschreiten. Russland warf hingegen den USA vor, bereits seit 1999 gegen den Vertrag zu verstoßen und darüber hinaus in Osteuropa Mittelstreckenraketen zu stationieren. Russland hatte bereits 2007 erklärt, der Vertrag entspreche nicht mehr seinen Interessen[13], und erklärte am 2. Februar 2019, den Vertrag ebenfalls per August 2019 zu verlassen[14]. Am 2. August 2019 erklärten die USA und Russland den INF-Abrüstungsvertrag offiziell als beendet[15].

Während Barack Obama unmittelbar nach seinem Amtsantritt 2009 das „Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen“ zu seinem Programm gemacht hatte,[16] strebte die Trump-Regierung eine Ausweitung des Arsenals an, um der neuen Bedrohungslage in der Welt, besonders durch das wiedererstarkte Russland, zu begegnen.[17] Am 5. September 2017 hatte Trump darüber hinaus Südkorea und Japan „erlaubt“, „eine stark erhöhte Zahl hochentwickelter Rüstungsgüter aus den USA zu kaufen“.[18] Während seines Präsidentschaftswahlkampfs hatte Trump 2016 geäußert, er halte es für Alliierte wie Japan oder Südkorea für besser, wenn sie Atomwaffen besäßen.[19]

Interessensphären

Aufgrund ihrer Machtfülle und ihres Geltungsanspruchs wird von den USA erwartet, sich prinzipiell in jeder Angelegenheit der Internationalen Beziehungen zu engagieren. Aus diesem Grund ist eine etwaige Abgrenzung wichtiger Interessensphären von weniger bedeutenden für die Außenpolitik der Vereinigten Staaten nicht möglich. Dennoch gibt und gab es stets eine Konzentration auf bestimmte Regionen und Themen.

Lateinamerika

Ursprünglicher Adressat der amerikanischen Außenpolitik war seit dem Bestehen der Vereinigten Staaten Lateinamerika. Dies geht auf die außenpolitische Doktrin des Präsidenten Monroe zurück, der zufolge sich die Vereinigten Staaten aus europäischen Angelegenheiten heraushalten würden, sofern die europäischen Großmächte dies ebenfalls auf dem amerikanischen Doppelkontinent tun würden. Durch das Aufeinandertreffen des politischen Aufstiegs der USA mit Zerfallserscheinungen des spanischen Kolonialreiches entwickelte sich Lateinamerika zum sprichwörtlichen „Hinterhof“ (engl. backyard) des nordamerikanischen Landes.[20]

Auf politische Veränderungen im lateinamerikanischen Raum reagieren die Vereinigten Staaten besonders empfindlich. Hatten sie zunächst das Engagement Simón Bolívars als Befreiungskämpfer, Reformator und Politiker der Republik gegen die überkommene spanische Monarchie unterstützt, so duldeten sie während des Kalten Krieges keine der als politisch links stehend wahrgenommenen Regierungen, die sich zumeist auf Bolívar bezogen, und stützten unter dieser Prämisse rechtsautoritäre Regimes und Militärdiktaturen (siehe etwa Kirkpatrick-Doktrin).

Eine wesentliche Anstrengung der amerikanischen Außenpolitik in Lateinamerika ist der Krieg gegen Drogenhandel. Die Vereinigten Staaten haben seit Jahrzehnten mit einem exzessiven Drogenkonsum, vor allem in ihren Metropolen, zu kämpfen. Das für Lateinamerika zuständige Regionalkommando des US-Militärs koordiniert die militärischen Maßnahmen für den karibischen Raum und Mittelamerika.

Naher Osten

Im Nahen Osten wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts die früheren Kolonialmächte wie das britische Empire und Osmanisches Reich sowie Frankreich und Großbritannien als Mandatsmächte abgelöst. Die deutschen Großmachtbestrebungen hatten ebenso direkte wie indirekt bedeutende Auswirkungen auf den Bereich. Mit dem Versagen der ehemaligen Vormächte während der Sueskrise 1954 lösten die USA diese zunehmend ab. Sowohl Israel wie Saudi-Arabien und weitere arabischen Staaten sind wichtige Verbündete der USA aber untereinander verfeindet. Die amerikanische Unterstützung des Schahs Reza Pahlevi machte den Iran nach dem Sturz des Schahs im Rahmen der Islamischen Revolution von 1979 zu einem zentralen Gegenspieler. Auch die wesentliche Unterstützung der Terrororganisation Al-Qaida aus dem Nahen Osten macht die Region zu einem Dauerthema der amerikanischen Außenpolitik.

Im Licht der verstärkten Flugzeugentführungen und Terrorakte mit Bezug zu Nahost, ordnete Präsident Ronald Reagan am 19. Juli 1985 ein Nationalprogramm gegen Terrorismus im Zivilflugwesen an. Drei Tage später etablierte er eine Antiterrorismus-Arbeitsgruppe unter Vizepräsident George H.W. Bush, die Profile terroristischer Gruppen und ein Programm erstellte. Am 20. Januar 1986 erließ Reagan dieses erste Nationalprogramm zur Bekämpfung des einheimischen und globalen Terrorismus. Es legte fest, das Abwehrpotenzial zu stärken, ohne die menschlichen und demokratischen Werte zu kompromittieren. Präsident Bill Clinton griff dies auf und dekretierte die erste Nationalpolitik der Terrorabwehr am 21. Juni 1995: Terrorismus sei eine Gefährdung der nationalen Sicherheit und eine kriminelle Handlung, die mit aller Macht abzuwenden oder zu ahnden sei.[21]

Erstmals publizierte eine Gruppe von Forschern und Journalisten 1998 ein fiktives Memorandum an Präsident Bill Clinton mit der Frage, ob Amerika einer transnationalen Politik gegenüber „dem Islam“ bedürfe. Dies wurde unter dem Punkt konkretisiert, wie sich eine solche Islampolitik gegenüber der inneren Regierung in islamischen Ländern ausrichten möge, etwa auch durch Intervention, Druck und Engagement mit der Opposition. Als Illustration heißt es im fünften Unterpunkt 5/D, ob zum Beispiel die amerikanische Regierung den damaligen Präsidenten Ägyptens Husni Mubarak anhalten sollte, die Macht mit der Muslimbruderschaft zu teilen, und ob Washington in seiner Diplomatie einen eigenen Dialog mit dieser Gruppe starten sollte.[22]

Wichtige Schritte im Nahostkonflikt unter amerikanischer Ägide waren die Camp David Abkommen zwischen Israel und Ägypten sowie die Oslo-Abkommen. Die Vereinigten Staaten kritisieren den israelischen Siedlungsbau auf der West Bank und die damit verbundene Besetzung des Westjordanlandes. Verurteilungen israelischer Militäraktionen gegen palästinensische Ziele bei den Vereinten Nationen kommen meist durch eine Enthaltung der Vetomacht USA im Sicherheitsrat zustande. Gleichzeitig verlangen sie von den Palästinensern eine Abkehr von terroristischer Gewalt und fordern eine Modernisierung der arabischen Gesellschaften ein, die bislang jedoch nur in Teilbereichen stattfand.

Von 2011 bis 2018 waren die USA Akteur im Bürgerkrieg in Syrien.

Im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran um die Hegemonie im Nahen Osten hat sich Präsident Donald Trump 2017 auf der Seite Saudi-Arabiens positioniert.[23]

Ostasien

Die amerikanische Politik der Eindämmung (statt einer aktiven Rollback-Politik) geht auf Präsident Truman wie den amerikanischen Diplomaten George F. Kennan zurück und war ein erster Ansatz zur späteren Entspannungspolitik. Die USA unterstützen den Südteil des infolge des Koreakriegs geteilten Korea wie die (offiziell aus Rücksicht gegenüber der VR China) nicht anerkannte Republik China auf der Insel Taiwan. Im Zuge der sicherheitspolitischen Abhängigkeit dieser Staaten setzten die USA in diesen Ländern schrittweise dort auch wirtschafts- und gesellschaftspolitische Reformen durch. Vor allem der Erfolg der wirtschaftlichen Liberalisierung animierte viele südostasiatische Staaten, diese nachzuahmen, mit ähnlichem Erfolg.

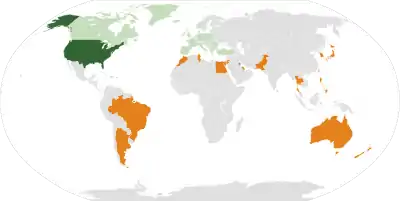

Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte Ostasien durch die Asienkrise und die großen Devisenreserven diverser ostasiatischer Zentralbanken vor allem finanzpolitische Bedeutung. Sicherheitspolitik trat nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 wieder in den Fokus des Interesses. So arbeiten die Vereinigten Staaten seitdem noch enger mit Australien zusammen, das sich aufgrund einiger schwerer Anschläge ebenfalls stark vom islamistischen Terrorismus bedroht fühlt. Eine ähnlich intensive Zusammenarbeit in ihren Anti-Terror-Bemühungen pflegen die USA mit südostasiatischen Ländern, in denen ein hoher Anteil an Muslimen lebt.

Eine Annäherung an die Volksrepublik China fand insbesondere unter Präsident Nixon im rahmen der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie statt. Aufgrund des realen Machtzuwachses seit den wirtschaftlichen Reformen unter Deng Xiaoping, der Bedrohung Taiwans durch die Ein-China-Politik und der Intransparenz der chinesischen Politik ergeben sich jedoch regelmäßig Spannungen, dazu kommt die seit den 90er Jahren gestiegene finanzielle Abhängigkeit der USA von China.

Japan

Durch den im Rahmen des Zweiten Weltkriegs geführten Pazifikkrieg gegen das japanische Kaiserreich etablierten sich die Vereinigten Staaten politisch, militärisch und moralisch im Pazifischen Ozean. Wesentliche Schritte waren der Friedensvertrag von San Francisco und der Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika. Durch zwei gegensätzliche Tendenzen der japanischen Politik begab sich das Inselland in eine sicherheitspolitische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten: Einerseits war der Pazifizierungswunsch der japanischen Gesellschaft lange Konsens, andererseits teilte es die Wahrnehmung einer Bedrohung durch die Sowjetunion und die Volksrepublik China.

Diplomatische Beziehungen

Verbündete

Die Vereinigten Staaten sind Gründungsmitglied der NATO, dem derzeit führenden Militärbündnis. Derzeit zählt es 28 Mitglieder aus weiten Teilen Europas sowie Kanada. Der Charta der NATO zufolge sind die USA (wie alle anderen Mitglieder auch) dazu verpflichtet, einem Mitgliedsland beizustehen, wenn es angegriffen wird. Dies bezieht sich aber nur auf europäisches und nordamerikanisches Territorium, weswegen die USA z. B. nicht im Falklandkrieg aufseiten des Vereinigten Königreiches in den Krieg zogen.

Die Beziehungen zu Großbritannien als ehemaliger Kolonialmacht und mehrfachem Kriegsgegner sind ähnlich wechselhaft wie die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Im Gefolge des Zweiten Weltkriegs ist eine special Relationship zwischen Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten entstanden, die auch intensiven Austausch in sensiblen Bereichen wie der strategischen Planung, der Ausführung militärischer Operationen, der Nukleartechnologie oder der Geheimdienste beinhalten.

Die Geheimdienste von Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und den USA arbeiten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs legitimiert durch die UKUSA-Vereinbarung eng zusammen.

Deutsch-Amerikaner wie Carl Schurz und Henry Kissinger spielten eine zentrale Rolle in der amerikanischen Außenpolitik, genauso wie Emigranten und Einwanderer aus Deutschland mit zu der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Führungsrolle der USA bis heute wesentlich beigetragen haben. Deutschland blieb auch nach 1989 ein zentraler Standort der amerikanischen Militärkräfte, auch der Austausch der westdeutschen Nachrichtendienste wie die wirtschaftliche Verknüpfung mit den USA ist und war überaus eng. Von den in Europa 96.000 stationierten Soldaten entfallen 64.300 auf Deutschland, ungefähr je 10.500 auf Italien und das Vereinigte Königreich. Deutschland dient nach Zerfall der Sowjetunion als Brückenkopf und logistisches Drehkreuz in die Krisenregionen in geostrategischer Nähe zu Europa.

Aus verschiedenen Gründen sind die USA auch mit Ländern außerhalb Europas verbündet. Dabei sind neben die ursprünglich rein realpolitischen Interessen auch häufig idealistisch motivierte Sympathien breiter amerikanischer Bevölkerungsschichten getreten, beispielsweise durch eine latente Bedrohung durch die jeweiligen Nachbarstaaten. Mit Südkorea teilen die Vereinigten Staaten das Trauma des Koreakrieges sowie die Furcht vor der Eroberung der südlichen Hälfte der koreanischen Halbinsel durch den hochgerüsteten kommunistischen Norden. Japan fühlt sich ebenso von Nordkorea bedroht, das unbewältigte Erbe des Zweiten Weltkrieges belastet seine Beziehungen zu China. Die Verwirklichung der Ein-China-Politik der Volksrepublik versuchen die USA sowohl durch Zugeständnisse als auch durch Abschreckung und Garantien an Taiwan zu verhindern. Mit Australien teilen sie strategische Interessen im pazifischen Raum wie auch gemeinsame kulturelle Wurzeln. All diese Länder verfügen neben acht weiteren eine juristisch festgeschriebene privilegierte Stellung, den Status des sogenannten Major non-NATO ally (zu Deutsch ungefähr: „Hauptverbündeter der Vereinigten Staaten außerhalb der NATO“). Auch zwischen ihnen gibt es Abstufungen, manche von ihnen verfügen über bessere Beziehungen zu den USA als manche NATO-Mitglieder.

Daneben versuchen die USA, die kulturell zerrissene Identität der Türkei durch eine forcierte Integration des Landes in den Westen zu überbrücken und das Land so gegen Russland, den Iran und Syrien in Stellung zu bringen.

Im Jahre 2005 schlossen George W. Bush und der damalige indische Premierminister Manmohan Singh einen völkerrechtlichen Vertrag über eine weitreichende strategische Kooperation der beiden Länder bei der zivilen Kernenergie. Eine mögliche Brisanz erfährt das Abkommen dadurch, dass Indien den Atomwaffensperrvertrag nie unterzeichnet hat. Darüber hinaus legitimierten die USA faktisch den eigenmächtigen Erwerb von Kernwaffen durch Indien, der sich in der Zündung einer Kernwaffe im Jahr 1974 manifestierte, obwohl die USA den Iran mit allen Mitteln an einem ähnlichen Vorgehen hindern wollen.[24]

Im März 2006 schlossen die Vereinigten Staaten mit Bulgarien einen Vertrag über die Einrichtung amerikanischer Basen in dem Land am Schwarzen Meer, welches seit 2004 Mitglied der NATO ist. Die Übereinkunft gestattet den USA exklusiv (im Gegensatz zu einer denkbaren Einbindung in die NATO) den Aufbau von vier Stützpunkten, die die USA gemeinsam mit den bulgarischen Streitkräften nutzen werden. Die USA möchten mindestens 2500 Soldaten in Bulgarien stationieren. Das Abkommen ist Teil der Geostrategie der Vereinigten Staaten, im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion entstandene Basen in Westeuropa nach Mittel- und Osteuropa zu verlagern.[25]

Im Juli 2018 bezweifelte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die USA noch ein verlässlicher Partner seien. „Das, was wir für viele Jahrzehnte für ganz natürlich gehalten haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als Ordnungsmacht für die ganze Welt verstehen, im Guten und im Schlechten, das ist nicht mehr für die Zukunft so gesichert“, sagte die Kanzlerin auf ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin.[26] In der Woche zuvor hatte US-Präsident Donald Trump während seiner Europareise die Nato in Frage gestellt und die Europäische Union als Gegner bezeichnet.

Staaten

Die Vereinigten Staaten unterhalten ein weitverzweigtes Netz an diplomatischen Vertretungen. Beinahe jeder Staat der Erde verfügt über eine amerikanische Botschaft und ist seinerseits mit einer Vertretung in Washington D.C., der Hauptstadt der USA, vertreten. Wenige Länder haben keine offizielle Beziehungen zu den USA:

Bhutan: Aufgrund der außenpolitischen Neutralität Bhutans bzw. seiner außenpolitischen Vertretung durch Indien ist der US-Botschafter in Indien auch für dessen Nachbar zuständig.

Bhutan: Aufgrund der außenpolitischen Neutralität Bhutans bzw. seiner außenpolitischen Vertretung durch Indien ist der US-Botschafter in Indien auch für dessen Nachbar zuständig. Iran: Die Islamische Revolution und der gescheiterte Versuch, amerikanische Geiseln aus der Botschaft in Teheran zu befreien, führten zu dauerhaften Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Der Botschafter der Schweiz fungiert als Vermittler.

Iran: Die Islamische Revolution und der gescheiterte Versuch, amerikanische Geiseln aus der Botschaft in Teheran zu befreien, führten zu dauerhaften Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Der Botschafter der Schweiz fungiert als Vermittler.

Nordkorea: Die USA erkennen das stalinistische Nordkorea seit dem Koreakrieg und seiner Gründung nicht an und stützen dessen Nachbar Südkorea massiv.

Nordkorea: Die USA erkennen das stalinistische Nordkorea seit dem Koreakrieg und seiner Gründung nicht an und stützen dessen Nachbar Südkorea massiv. Somalia: Somalia verfügt seit dem Sturz Siad Barres im Jahre 1992 über keine stabile Regierung mehr.

Somalia: Somalia verfügt seit dem Sturz Siad Barres im Jahre 1992 über keine stabile Regierung mehr. Sudan: Die islamisch-fundamentalistische Regierung des Sudan wird von den USA der Aggression gegen seine Nachbarn und der Unterstützung des islamistischen Terrorismus bezichtigt.

Sudan: Die islamisch-fundamentalistische Regierung des Sudan wird von den USA der Aggression gegen seine Nachbarn und der Unterstützung des islamistischen Terrorismus bezichtigt. Taiwan: Um eine Konfrontation mit der Volksrepublik China zu vermeiden, erkennen die Vereinigten Staaten die Republik China (Taiwan) nicht an, obwohl freundschaftliche Beziehungen bestehen.

Taiwan: Um eine Konfrontation mit der Volksrepublik China zu vermeiden, erkennen die Vereinigten Staaten die Republik China (Taiwan) nicht an, obwohl freundschaftliche Beziehungen bestehen. Westsahara: Die USA erkennen die Demokratische Arabische Republik Sahara, kurz „West-Sahara“ genannt, nicht an.

Westsahara: Die USA erkennen die Demokratische Arabische Republik Sahara, kurz „West-Sahara“ genannt, nicht an.

In den meisten Fällen unterhalten die Vereinigten Staaten jedoch informelle Beziehungen zu diesen Staaten, meist über verbündete Drittstaaten wie das Vereinigte Königreich, Kanada, die Schweiz o. ä. Auf Kuba und Taiwan unterhalten die USA De-facto-Botschaften, die aber zu Handelsvertretungen erklärt wurden.

Zwischenstaatliche Organisationen

Die Vereinigten Staaten sind Mitglied zahlreicher zwischenstaatlicher Organisationen, deren Gründung sie vielfach selbst anregten.

Der Kongress hat der Exekutive ein Mindestmaß an Mitwirkung bei den Vereinten Nationen mittels Bundesgesetz vorgeschrieben. Dazu verabschiedete er am 20. Dezember 1945 den United Nations Participation Act (Public Law 79-264),[27] den er am 10. Oktober 1949 ergänzte.[28] In exekutives Handeln setzte Präsident Truman diese Gesetze mittels der Executive Orders 9844 (28. April 1947) und 10108 (9. Februar 1950) um.[29] Den Bestimmungen dieser Vorschriften zufolge erarbeitet das State Department jeweils einen jährlichen Bericht zur eigenen amerikanischen Beteiligung an den Geschehnissen und Verfahren der Vereinten Nationen sowie zum diplomatischen Gebaren anderer Staaten zu Themen von besonderem Interesse für die Vereinigten Staaten.[30]

Rezeption

Die Dominanz der Vereinigten Staaten in der Internationalen Politik hat ihre Außenpolitik zu einem Gegenstand dauerhafter Auseinandersetzungen in Medien, Kultur und Wissenschaft weltweit gemacht. In den Internationalen Beziehungen, einer Teildisziplin der Politikwissenschaft, führen nur wenige Fragestellungen am Einfluss der Vereinigten Staaten vorbei.

Kritik an der Außenpolitik der USA bezieht sich auf eine wahrgenommene mangelnde Übereinstimmung der Ergebnisse mit ihren Zielen, da sich die USA gerne als Schwert und Schild der Demokratie verstehen. Die militärischen Interventionen werden als Eingriff in die Souveränität der betroffenen Länder kritisiert. Globalisierungskritiker sehen in den Vereinigten Staaten die Triebfeder der Globalisierung in der politischen Ökonomie. Es wird zudem angeführt, die USA würde eine Politik des Neokolonialismus führen, die Länder der "Dritten Welt" benachteiligt, bzw. bevormundet. Umweltschützer bemängeln eine von ihnen wahrgenommene Blockade der internationalen Bemühungen um verbindliche Umweltstandards. Auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik haben die umfangreichen Einschränkungen der Bürgerrechte durch den PATRIOT Act unter ausländischen Datenschützern Besorgnis ausgelöst, da die USA ihre Verbündeten zum Einschwenken auf die Sicherheitsstandards dieses Gesetzes drängen. Darüber hinaus verurteilen Datenschützer die weltweite Aktivität der Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten und werfen Ihnen vor, umfangreiche Datensammlungen über Menschen aus aller Welt anzulegen, ohne dass diese darauf einen Einfluss hätten. Eine Reihe stark marktwirtschaftlich orientierter Ökonomen, beispielsweise Milton Friedman, kritisieren die widersprüchliche Politik oder deren mangelnde Wirksamkeit sowohl im Krieg gegen die Drogen als auch im Krieg gegen die Armut. Darüber hinaus fordern Ökonomen meist eine Verwirklichung der von den Vereinigten Staaten wiederholt ausgegebenen Maxime des Freihandels ein.

Die Vereinigten Staaten gerieten in jüngster Zeit außerdem aufgrund von Vorwürfen, sie würden an zahlreichen Stellen internationales Völkerrecht verletzen, vermehrt in heftige Kritik.[31] Es werden ihnen unter anderem Foltermethoden, wie das Waterboarding, das zum Beispiel im Gefangenenlager Guantanamo zum Einsatz kommt,[32][33] zu Lasten gelegt (siehe auch Folter in den USA).[34] Außerdem wirft man ihnen zahlreiche Kriegsverbrechen vor; dabei sind vor allem der Folterskandal von Abu Ghuraib, oder die von der Whistleblower-Plattform WikiLeaks enthüllten Luftangriffe in Bagdad vom 12. Juli 2007 zu nennen.[35][36]

Literatur

englisch

- Robert Dallek: The American Style of Foreign Policy: Cultural Politics and Foreign Affairs. Oxford University Press, New York 1990, ISBN 978-0-19-506205-2.

- Zbigniew Brzeziński: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. 8. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1999, ISBN 3-596-14358-6.

- Michael Cox, Doug Stokes: US Foreign Policy. Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN 0-19-922642-3.

- Andrew Bacevich: American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy. Harvard University Press, Cambridge 2004, ISBN 978-0-674-01375-9.

- Fraser Cameron: US Foreign Policy After the Cold War. 2. Auflage. Routledge, 2005, ISBN 0-415-35865-5.

- James M. McCormick: American Foreign Policy and Process. 4. Auflage. Thomson Wadsworth, Belmont 2005, ISBN 0-534-61853-7.

- Eugene R. Wittkopf u. a.: American Foreign Policy – Pattern and Process. 7. Auflage. Thomson Wadsworth, Belmont 2005, ISBN 0-534-60337-8.

- Joyce P. Kaufman: A Concise History of U.S. Foreign Policy. Rowmam & Littlefield, Lanham 2006, ISBN 0-7425-3444-8.

- Warren I. Cohen (Hrsg.): The New Cambridge History of American Foreign Relations. Cambridge University Press, Cambridge 2015.

- William Earl Weeks: Dimensions of the Early American Empire, 1754–1865 (= Volume 1). ISBN 978-1-1075-3622-7.

- Walter LaFeber: The American Search for Opportunity, 1865–1913 (= Volume 2). ISBN 978-1-1075-3620-3.

- Akira Iriye: The Globalizing of America, 1913–1945(= Volume 3). ISBN 978-1-1075-3619-7.

- Warren I. Cohen: Challenges to American Primacy, 1945 to the Present (= Volume 4). ISBN 978-1-1075-3613-5.

- Frank Costigliola, Michael J. Hogan (Hrsg.): Explaining the History of American Foreign Relations. Cambridge University Press, Cambridge 2016, ISBN 978-1-1076-3785-6.

- Melvyn P. Leffler: Safeguarding Democratic Capitalism: U.S. Foreign Policy and National Security, 1920–2015. Princeton University Press, Princeton 2017, ISBN 978-0-691-17258-3.

- Donald M. Snow, Patrick J. Haney: U.S. Foreign Policy: Back to the Water’s Edge. 5. Auflage. Rowman & Littlefield, Lanham 2017, ISBN 978-1-4422-6817-3.

- Andrew Bacevich (Hrsg.): Ideas and American Foreign Policy: A Reader. Oxford University Press, New York 2018, ISBN 978-0-19-064539-7.

- John Mueller: The Stupidity of War: American Foreign Policy and the Case for Complacency. Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 978-1-108-84383-6.

deutsch

- Stephan Bierling: Geschichte der amerikanischen Außenpolitik. Von 1917 bis zur Gegenwart. 3., durchgesehene und erweiterte Auflage, Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-49428-4.

- Christian Hacke: Zur Weltmacht verdammt. Die amerikanische Außenpolitik von J. F. Kennedy bis G. W. Bush (= Ullstein. 36722). 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Ullstein, Berlin 2005, ISBN 3-548-36722-4.

- Josef Joffe: Die Hypermacht. Warum die USA die Welt beherrschen. Hanser, 2006, ISBN 3-446-20744-9.

- Heiko Meiertöns: Die Doktrinen U.S.-amerikanischer Sicherheitspolitik. Völkerrechtliche Bewertung und ihr Einfluss auf das Völkerrecht. Nomos, Baden-Baden 2006, ISBN 3-8329-1904-X.

- Dominik Ešegović: Von Multi- zu Bipolarität: Amerikanische Außenpolitik von 1917–1945 (Münchener Forschungen) München 2011, ISBN 978-3-640-73677-5.

- Klaus Schwabe: Weltmacht und Weltordnung. Amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur Gegenwart. Eine Jahrhundertgeschichte. 3., durchg. und aktual. Auflage. Schöningh 2011, ISBN 978-3-506-74783-9.

- Simon Koschut, Magnus-Sebastian Kutz: Die Außenpolitik der USA. Theorie-Prozess-Politikfelder-Regionen. Barbara Budrich (utb), Opladen/Toronto 2012, ISBN 978-3-8252-8472-5.

- Steffen Hagemann, Wolfgang Tönnesmann, Jürgen Wilzewski (Hrsg.): Weltmacht vor neuen Herausforderungen. Die Außenpolitik der USA in der Ära Obama (= Atlantische Texte. Bd. 39). Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2014, ISBN 978-3-86821-548-9.

Weblinks

englisch

- United States Department of State – Offizielle Internetpräsenz des Außenministeriums der Vereinigten Staaten (engl.)

- Beschreibung der Beziehungen der USA zu allen anderen Ländern, ebenda (engl.)

- Schilderung traditioneller amerikanischer Vorstellungen von der Außenpolitik der USA, nach Parteien (engl.)

- Quellensammlung der Bibliothek der Columbia University (engl.)

Deutschsprachige Links

Allgemein

- Stefan Fröhlich: „Zwischen Multilateralismus und Unilateralismus – Eine Konstante amerikanischer Außenpolitik“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte für die Bundeszentrale für politische Bildung

- Johannes Varwick: Die Zukunft der transatlantischen Sicherheitsbeziehungen, in: Österreichische Militärische Zeitschrift, Ausgabe 2/2004

- Linksammlung der Universität Köln

Interessensphären

- Jörn Dosch: Das Verhältnis der EU und der USA zur Region Südostasien. In: Aus Politik und Zeitgeschichte Band. 21/22, 2004

- Detlef Nolte, Anika Oettler: Lateinamerika: Der vergessene Hinterhof der USA? In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Band 38/39, 2003

Einzelnachweise

- Eugene R. Wittkopf u. a.: American Foreign Policy – Pattern and Process. 7. Auflage. Thomson Wadsworth, Belmont 2005, S. 29.

- Zbigniew Brzeziński: The Grand Chessboard. Basic Books, City 1997, S. 151 ff.

- Trump will Angriff auf Iran zehn Minuten vor Start gestoppt haben. Spiegel Online. 21. Juni 2019

- Erich Follath / Georg Mascolo / Holger Stark: Atomabkommen: "Wenn einer aufsteht, um dich zu töten, töte ihn zuerst". Die Zeit. Ausgabe 37/2019. 5. September 2019 (Vorab-Veröffentlichung auf zeit.de am 4. September 2019).

- Sapolsky, Harvey M. et al.: US Defense Politics – the Origins of Security Policy, New York und Abingdon: Routledge 2009, S. 17.

- zit. in Sapolsky, Harvey M. et al.: US Defense Politics – the Origins of Security Policy, New York und Abingdon: Routledge 2009, S. 17.

- „[…] In einer Klasse für sich spielen heute nur die Vereinigten Staaten. Die amerikanischen Berufspolitiker mögen normalerweise provinziell sein, aber zum Management der Supermachtrolle existiert eine echte außenpolitische Elite, mit lebhaftem Austausch zwischen Regierungsjobs, Privatfirmen, Universitäten und Think Tanks. Die Denkfabriken sind nicht nur zahlreich, sie sind auch privat, meinungsfreudig, zum Teil hoch ideologisiert. Die kesse These wird geschätzt; Washington steckt voller 30-Jähriger, die einem die Welt erklären und genau wissen, wie sie regiert werden soll. (Dass es dann öfter nicht stimmt und nicht klappt, steht auf einem anderen Blatt.)[…]“ In: Jan Ross: Welterklärer, verzweifelt gesucht. In: Die Zeit. Nr. 35, 24. August 2006. Zugriff am 25. Dezember 2007.

- vgl. James Ed Willard: Military Diplomacy: An Essential Tool of Foreign Policy at the Theater Strategic Level. (PDF; 467 kB) Command and General Staff College, 2006.

- vgl. Schake, Kori: A Robust State Department (Memento vom 11. Oktober 2011 im Internet Archive), in: Defining Ideas, 2. September 2011. Abruf am 3. September 2011.

- Sam C. Sarkesian, John Allen Williams, Stephen J. Cimbala: US National Security: Policymakers, Processes & Politics. (PDF; 330 kB) 4. Auflage. Lynne Rienner, Boulder, Colorado, Colorado 2008, S. 5.

- vgl. Marcus G. Raskin: Democracy versus the National Security State. (Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive) (PDF; 3,4 MB) In: Law and Contemporary Problems. Bd. 40, Nr. 3, Presidential Power. Teil 2, Sommer 1976, S. 189–220.

- vgl. beispielsweise Niall Ferguson: Colossus – The Rise and Fall of the American Empire. Penguin Press, New York.

- Putin threatens withdrawal from cold war nuclear treaty. In: The Guardian Online. 12. Oktober 2007 (theguardian.com [abgerufen am 2. Februar 2019]).

- Reaktion auf US-Entscheidung: Russland setzt INF-Abrüstungsvertrag ebenfalls aus. In: Spiegel Online. 2. Februar 2019 (spiegel.de [abgerufen am 2. Februar 2019]).

- Der INF-Vertrag ist Geschichte. In: Deutschlandfunk. 2. August 2019 (deutschlandfunk.de [abgerufen am 2. August 2019]).

- Oliver Hoischen: Nach Obamas Amtsantritt: Das Ende des Atomzeitalters?. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 25. Januar 2009.

- Clemens Wergin: Was hinter der neuen Nukleardoktrin von Donald Trump steckt. welt.de. 3. Februar 2018.

- Trump will Japan und Südkorea mit "hochentwickelten Waffen" aufrüsten. welt.de. 5. September 2017.

- Das Weiße Haus reagiert entsetzt: Trump will Japan und Südkorea nuklear bewaffnen. bz-berlin.de. 1. April 2016

- Als Beispiel (tagesschau.de-Archiv) für diesen sprichwörtlichen Gebrauch sei die Tagesschau-Meldung „Wirtschaftskrieg in Lateinamerika – Die USA verlieren ihren ‚Hinterhof‘“ vom 2. Mai 2005 angeführt.

- Wolfgang G. Schwanitz: Amerikas ungeschriebene Islampolitik (Memento vom 27. September 2011 im Internet Archive) (PDF; 747 kB), Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung 9 (2006), I, S. 4–29.

- Wolfgang G. Schwanitz: Amerikas ungeschriebene Islampolitik, Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung, 10 (2006), II, S. 89–116, hier S. 100.

- Dominik Peters: Saudi-Arabien versus Iran – Die Pyromanen. Spiegel Online. 26. November 2017

- Explosives Abkommen. In: Zeit online, 9. Dezember 2006. Funddatum: 22. Dezember 2007.

- Matthew Brunwasser: For Bulgarian villagers, U.S. bases mean jobs. In: The International Herald Tribune, 28. April 2006. Zugriff am 22. Dezember 2007.

- . sueddeutsche.de. 20. Juli 2018

- vgl. Avalon Project: United Nations Participation Act, December 20, 1945. In: A Decade of American Foreign Policy 1941–1949. n. d. Abgerufen am 10. August 2011.

- vgl. Avalon Project: Amendment of United Nations Participation Act, October 10, 1949. In: A Decade of American Foreign Policy 1941–1949, n. d. Abgerufen am 10. August 2011.

- vgl. National Archives: Executive Order 10108 – Designating the United States Mission to the United Nations and Providing for Its Direction and Administration. In: Federal Register. n. d. Abgerufen am 10. August 2011.

- Vgl. US Department of State: Reports, n. d. Abgerufen am 10. August 2011.

- „Der Luzifer-Effekt: die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen“ von Philip Zimbardo, 2007 Spektrum Verlag. ISBN 978-3-8274-1990-3.

- Süddeutsche Zeitung online am 25. April 2011: Wikileaks enthüllt Geheimpapiere zu Guantanamo. Abgerufen am 29. April 2011.

- The Guardian am 25. April 2011: Guantánamo leaks lift lid on world's most controversial prison. Abgerufen am 29. April 2011 (englisch).

- „Foltern und Foltern lassen – 50 Jahre Folterforschung und -praxis von CIA und US-Militär“ von Alfred W. McCoy, Juli 2005 Zweitausendeins. ISBN 978-3-86150-729-1.

- „Amerikas Terrorkreuzzug – Kriege, Folter und Menschenrechtsverletzungen im 21. Jahrhundert“ von Dennis Kirstein, Mai 2008. ISBN 978-3-8370-5986-1.

- Tom Cohen: Leaked video reveals chaos of Baghdad attack. CNN, 7. April 2009, abgerufen am 19. August 2010 (englisch).