Demokratie

Demokratie (altgriechisch δημοκρατία dēmokratía „Herrschaft des Staatsvolkes“, von δῆμος dḗmos „Staatsvolk“ und κράτος krátos „Gewalt, Macht, Herrschaft“) bezeichnet heute Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen (Volksherrschaften).

Dieses wird entweder unmittelbar (direkte Demokratie) oder durch Auswahl entscheidungstragender Repräsentanten (repräsentative Demokratie) an allen Entscheidungen, die die Allgemeinheit verbindlich betreffen, beteiligt.[1] In demokratischen Staaten und politischen Systemen geht die Regierung durch politische Wahlen aus dem Volk hervor. Da die Macht von der Allgemeinheit ausgeübt wird, sind Meinungs- und Pressefreiheit zur politischen Willensbildung unerlässlich.[2][3][4] Weitere wichtige Merkmale einer modernen Demokratie sind freie, geheime und gleiche Wahlen, das Mehrheits- oder Konsensprinzip, Minderheitenschutz, die Akzeptanz einer politischen Opposition, Gewaltenteilung, Verfassungsmäßigkeit, sowie Schutz der Grund-, Bürger- und Menschenrechte. Diese liberale Wertebasis, die als solche auch durch Mehrheitsentscheidung nicht antastbar ist, unterscheidet sie auch wesentlich von einer Ochlokratie, Volksrepublik oder Tyrannei der Mehrheit.

Viele der existierenden Demokratien bezeichnen sich grundsätzlich als Republiken, wobei Republiken keine Demokratien sein müssen, sondern lediglich sich in Abkehr zur Monarchie definieren. Aber auch moderne Monarchien sind mit dem Demokratiebegriff in vielerlei Hinsicht vereinbar geworden – so haben sich gemischte Staatsformen wie die parlamentarische Monarchie herausgebildet, die entscheidende Elemente einer Demokratie in sich vereinen.

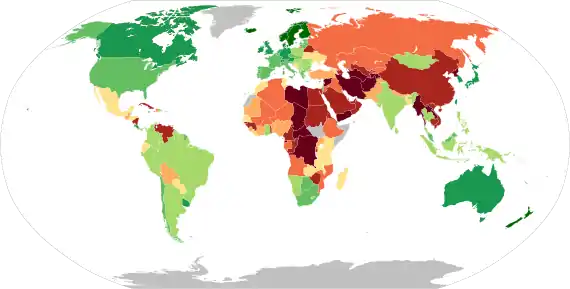

Es gibt verschiedene Formen der Demokratiemessung. Nach dem Demokratieindex von 2021 leben rund 6,4 % der Weltbevölkerung in „vollständigen Demokratien“, 39,3 % in „unvollständigen Demokratien“, der Rest in teildemokratischen (teils autoritären) Systemen oder Autokratien.

Begriffsgeschichte

Das Wort „Demokratie“ leitet sich aus altgriechisch δημοκρατία „Herrschaft des Staatsvolkes“ ab, einem Kompositum aus δῆμος dēmos „Staatsvolk“ und κρατός kratós „Herrschaft“. Es entstand im antiken Griechenland und bedeutete dort die direkte Volksherrschaft. Der Begriff „Volk“ wurde in jener Zeit sehr eng gefasst, da mit diesem nur einer äußerst begrenzten Gruppe von Bürgern politische Partizipationsrechte eingeräumt wurden. So konnten in einer griechischen Polis nur freie Männer an Volksversammlungen teilnehmen. Die Abkehr vom Grundgedanken der Demokratie wurde Ochlokratie („Herrschaft des Pöbels“) genannt.[5] Im modernen Griechischen bedeutet Dimokratia (großgeschrieben) auch Republik und ist daher Teil vieler offizieller Staatsnamen im Griechischen.

Demokratietheorien

Zweck und Funktionsweise der Demokratie werden in verschiedenen Demokratietheorien diskutiert. Normative Demokratietheorien beinhalten eine bestimmte Vorstellung von Demokratie und befürworten jeweils unterschiedliche Demokratieformen wie direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, partizipatorische Demokratie, Demarchie, Radikaldemokratie oder Basisdemokratie.

Legitimation durch Demokratie

Eine wichtige Legitimationstheorie der Demokratie[6] gründet sich auf das Ideal einer „Volksherrschaft“, die auf der Zustimmung und Mitwirkung aller Bürger beruhen solle. Theoretisch kann man eine Begründung dafür in folgender Überlegung suchen: Die Ordnung der politischen Gemeinschaft solle sich auf Gerechtigkeit gründen. Die letzte Grundlage, zu der alles Bemühen um Gerechtigkeitseinsicht vordringen kann, ist das, was das individuelle Gewissen nach bestmöglichem Vernunftgebrauch für gut und gerecht befindet. Daher gilt jeder als eine dem anderen gleich zu achtende moralische Instanz, wie Kant feststellte. Dies führt „für den Bereich des Staates und des Rechts zu dem demokratischen Anspruch, dass alle in einem freien Wettbewerb der Überzeugungen auch über die Fragen des Rechts und der Gerechtigkeit mitbestimmen und mitentscheiden sollten“.[7]

Diesen Gedanken folgend gilt heute die Demokratie im westlichen Verständnis als einzig mögliche Legitimation der sozialen Ordnung (siehe auch Demokratismus).[8] Oft wird dabei Demokratie kurzerhand mit Rechtsstaatlichkeit gleichgesetzt, obwohl sie staatstheoretisch nicht notwendig (und oft auch tatsächlich nicht) mit dieser verbunden ist.[9] Die Einschätzung der Demokratie als der „(einzig) richtigen Staatsform“ hat zu dem sogenannten Demokratisierungsprozess geführt.[10] Dabei wird unterschieden zwischen der Demokratisierung von „oben“ und von „unten“; das heißt, die Demokratie wird entweder durch eine Revolution des Volkes von innen heraus eingeführt, oder aber das Land wird durch eine fremde Macht von außen „demokratisiert“.[11] Letzteres kann als abgeschwächte Form zum Beispiel durch Demokratieförderung, oder aber auch durch die gewaltsame „Befreiung“ eines Landes (wie es beispielsweise bei der Entnazifizierung oder in Afghanistan und dem Irak der Fall war) geschehen.[12] Neuere Forschung hingegen verweist darauf, dass Demokratie auch in revolutionsaffinen Ländern wie Frankreich oder den USA wesentlich von oben befördert wurde und die meisten Demokratien ohnehin ohne Revolutionen entstanden sind.[13]

Aus der Sicht der politikwissenschaftlichen Souveränitätstheorie ist die Demokratie ein politisches System, in dem das Volk der souveräne Träger der Staatsgewalt ist.[14] Je nachdem, ob der verbindliche Volkswille unmittelbar durch die Bürger oder durch gewählte Repräsentanten gebildet wird, unterscheidet man unmittelbare und repräsentative Demokratien. Parlamentarische Demokratien, die unter Wahrung der Volkssouveränität ein erbliches Staatsoberhaupt[15] mit im Wesentlichen repräsentativen Funktionen haben (wie z. B. Großbritannien oder Belgien) zählt man, staatstheoretisch zutreffend, zu den Demokratien, bezeichnet sie aber auch, unter Verwendung des inzwischen gewandelten Begriffs der Monarchie, als parlamentarische Monarchien.[16]

Nach Ansicht des Kritischen Rationalismus bedürfen auch die Legitimationstheorien einer kritischen Überprüfung, insbesondere auf Fehler, die sie anfällig für totalitäre Tendenzen machen. Diese Fehler ähnelten der fehlerhaften erkenntnistheoretischen Annahme autoritativer Quellen der Erkenntnis und ihrer Begründung. Sie gründeten sich letztlich auf eine unkritische Antwort auf die Frage „Wer soll herrschen?“. Die üblichen Demokratietheorien setzten diese Frage als staatsphilosophische Grundposition voraus und behaupteten, darauf die Antwort geben zu können: „Das Volk soll herrschen“ oder „Die Mehrheit soll herrschen“. Nach Karl Popper, dem Begründer des Kritischen Rationalismus, sei diese Frage falsch gestellt und auch die Antwort sei falsch, weil weder das Volk noch die Mehrheit, sondern die Regierung in einer Demokratie tatsächlich herrsche oder überhaupt herrschen könne. Diese Frage müsse ersetzt werden durch die bessere Frage, wie eine Tyrannis vermieden werden könne und wie der Staat so gestaltet und die Gewalten so geteilt und kontrolliert werden könnten, dass Herrscher keinen zu großen Schaden anrichten könnten und unblutig abgesetzt werden könnten. Handlungen von Regierungen sind nach dieser Theorie nicht grundsätzlich legitimiert und können sich nicht über die Moral stellen. Weder das Volk, noch die Regierung, seien oder sollten demnach souverän sein; die Regierung müsse Minderheiten auch gegen den Willen von Mehrheiten schützen, und das Volk müsse die Regierung gegen ihren Willen bei Wahlen zur Verantwortung ziehen. Die demokratische Wahl ist nach dieser Ansicht keine souveräne Auswahl und Legitimation einer neuen Regierung, die am besten fähig ist, den Willen des Volkes oder der Mehrheit durchzusetzen, sondern sie ist ein Volksgericht über die bestehende Regierung, bei dem Bürger darüber entscheiden, ob sie tüchtig genug ist und ob ihre Handlungen moralisch vertretbar sind. Die Theorie der Mehrheitsherrschaft müsse durch die Theorie der Entlassungsgewalt der Mehrheit ersetzt werden. Daraus zieht Popper auch praktische Konsequenzen, z. B. behauptet er die moralische Überlegenheit des Mehrheitswahlrechts und der Zweiparteiendemokratie gegenüber dem Verhältniswahlrecht und der Mehrparteiendemokratie, während die Souveränitäts- und Legitimationstheorien üblicherweise zu der entgegengesetzten Ansicht neigen.[17]

Die Kultivierungsbedürftigkeit demokratischer Entscheidungen

Die Demokratie bedarf mehrfacher Strukturierung, um effektiv und anpassungsfähig als freiheitliches und bürgernahes politisches System zu funktionieren,[18] schon deshalb, damit nicht durch einen Mehrheitsabsolutismus ein Teil der Gemeinschaft durch einen anderen unterdrückt wird. Erwägungen dieser Art spielten bereits in den Vorüberlegungen zur Verfassung der USA eine Rolle. Später vertieften Alexis de Tocqeville und John Stuart Mill diese Überlegungen.[19]

Der Freiheitsgewährleistung dienen rechtsstaatliche Bindungen der Staatsgewalt, insbesondere Grundrechte und eine rechtsstaatliche Strukturierung der Entscheidungsverfahren durch Rollenverteilungen, rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze und Kontrollen.

Einer Kultivierung des politischen Handelns dient auch die Dezentralisierung der Entscheidungskompetenzen in Verbindung mit dem Subsidiaritätsprinzip: Grundlage ist die föderative Gliederung eines Staates in Länder und die Gliederung der Länder in Selbstverwaltungskörperschaften bis hin zu den Gemeinden. In diesem gegliederten Gemeinwesen sollen nach dem altüberkommenen Subsidiaritätsprinzip die nachgeordneten politischen Einheiten alles erledigen, was sie besser oder ebenso gut besorgen können wie die übergeordneten. Dadurch sollen die kleineren Gemeinschaften und deren Mitglieder ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Verantwortung für ihren eigenen Lebensbereich erhalten; insgesamt soll auf diese Weise für Bürgernähe gesorgt werden. Die demokratische Dezentralisation der politischen Gemeinwesen dient also insbesondere deren Vermenschlichung; doch findet sie im „Allzumenschlichen“ auch gewisse Grenzen.[20]

Die weitestgehende Umsetzung des Prinzips der Subsidiarität ist also Grundvoraussetzung einer Demokratie. Nach dem Historiker Peter Jósika sollte jegliche demokratische Selbstbestimmung und Staatlichkeit immer von der Gemeinde als kleinste und bürgernaheste politische Einheit ausgehen. Demnach sollten Gemeinden jederzeit selbst über ihre Zugehörigkeit zu einem größeren politischen Gemeinwesen (z. B. einem Staat, einer Region, einer Provinz, einem Kanton oder einem Bundesland) entscheiden können. Jósika verweist diesbezüglich insbesondere auf das politische Modell der Schweiz, wo Gemeinden traditionell als Ausgangspunkt des demokratischen Staatswesens fungieren, über umfangreiche Autonomie verfügen und somit auch jederzeit ihre Kantonszugehörigkeit wechseln können. Er kritisiert die Mehrheit der heutigen Nationalstaaten in diesem Zusammenhang als zentralistisch und daher bürgerfern sowie undemokratisch.[21]

In einer territorialen Gliederung liegt zugleich eine föderative („vertikale“) Gewaltenteilung. Gleichermaßen erhebt sich die Forderung nach einer Gewaltenkontrolle durch eine „horizontale“, organisatorische Teilung der Regelungskompetenzen, aber auch (etwa bei Aristoteles) nach einer Ausbalancierung der gesellschaftlichen „Vermögen“ und Mächte. Solche Forderungen reichen in die Antike zurück und wurden teils von Aristoteles, teils von Polybios vertreten.[22] Das Prinzip der horizontalen Gewaltenteilung fand seine bekannteste, neuzeitliche Ausformung durch John Locke und Montesquieu.[23]

Eine repräsentative Willensbildung soll nicht nur der Funktionsfähigkeit, sondern auch der Rationalität demokratischen Handelns dienen. Darauf, dass die Demokratie durch eine repräsentative Verfassung zu kultivieren sei, wies vor allem Jean Louis de Lolme hin:[24][25] Wenn das Volk durch von ihm bestellte Repräsentanten an den politischen Entscheidungen teilnehme, könne man ihm nicht, wie etwa der altrömischen Volksversammlung, von heiligen Hühnern etwas vorschwatzen. Vielmehr lägen die Entscheidungen dann in den Händen einer überschaubaren Anzahl politisch informierter und engagierter Persönlichkeiten. Deren Verhandlungen spielten sich in einem geordneten Verfahren ab.[26] So gewährleistet (kann man hinzufügen) die Gliederung der Volksvertretung in Regierungspartei und Opposition, dass die Willensbildung der Repräsentanten wenigstens der äußeren Form nach als Austausch von Argumenten und nicht als solidarische Zustimmung strukturiert wird. Zudem baute de Lolme auf die Kontrolle durch eine informierte öffentliche Meinung.[27]

Wesentliche Merkmale der Demokratie

Ein Staat gilt als demokratisch, wenn die folgenden Kriterien zutreffen:

- Es gibt einen Demos (das Volk), der politische Entscheidungen in kollektiven Prozeduren (Wahlen oder Abstimmungen) trifft.

- Das Volk ist der souveräne Träger der Staatsgewalt (Volkssouveränität). Es gibt sich selbst (meist durch eine Verfassung) ein politisches System (verfassungsgebende Gewalt).

- Es gibt ein Territorium, in dem die Entscheidungen innenpolitisch angewendet werden und in dem der Demos angesiedelt ist: das Staatsgebiet. Weil dieses im Regelfall mit der Heimat des Demos korrespondiert, stimmen Demos und Reichweite des demokratischen Prozesses überein. Kolonien von Demokratien werden selbst nicht als demokratisch betrachtet, wenn sie vom demokratischen Mutterland regiert werden. (Demos und Territorium stimmen nicht überein). Sei aber die Bevölkerung eines Territoriums (auch deutlich) größer als der Demos (Ausländerproblematik bei Wahlen), wird im Allgemeinen trotzdem von einer Demokratie gesprochen.

- Es gibt für politische Normen eine Entscheidungsfindungsprozedur, die entweder direkt (als Referendum) oder indirekt (über die Wahl eines vertretenden Parlamentes) funktioniert. Diese Prozedur wird vom Demos bereits dadurch als legitimiert betrachtet, dass sein Ergebnis „akzeptiert“ wird. In einer repräsentativen Demokratie wird die politische Legitimität der Repräsentanten aus der Bereitschaft der Bevölkerung abgeleitet, die Entscheidungen des Staates (auch die der Regierung und der Gerichte) entgegen individuellen Vorzügen und Interessen zu akzeptieren oder hinzunehmen. Dies ist deshalb wichtig, weil demokratische Wahlen immer Gewinner und Verlierer haben. Zumindest muss die Prozedur geeignet sein, Regierungswechsel herbeizuführen, sofern eine ausreichende Unterstützung dafür existiert. Scheinwahlen, die ein existierendes Regime nur bestätigen können, sind nicht demokratisch.

- Im Fall von Nationalstaaten müssen diese souverän sein: Demokratische Wahlen sind nutzlos, wenn eine Autorität von außen das Ergebnis überstimmen kann. Ausnahmen kann es im Falle der Suzeränität geben (Beispiel Island).

- Ein unverzichtbares Merkmal einer Demokratie ist schließlich, dass durch wiederkehrende, verbindlich festgelegte Verfahren die Regierung ohne Revolution wechseln kann (Mehrparteiensystem, parlamentarische Opposition). In vorwiegend direkt-demokratischen Systemen entscheidet das Volk zum Beispiel mittels Volksabstimmungen und kooperativer Planung in Sachfragen selbst. In repräsentativen Demokratien werden hierzu von den Bürgern Repräsentanten gewählt (oder in der Vergangenheit auch per Los bestimmt), die die Herrschaft ausüben sollen.

Obwohl die Staatsform der Demokratie dies per Definition nicht unbedingt miteinschließt, wird sie im äußeren, modernen, vor allem westlich geprägten Bild meist mit einer gewissen Form der Rechtsstaatlichkeit verbunden (siehe auch entsprechender Abschnitt). Mindestens zu nennen sind dabei:

- Garantie der Grundrechte jedes Einzelnen gegenüber dem Staat, gegenüber gesellschaftlichen Gruppen (insbesondere religiösen Gemeinschaften) und gegenüber anderen Einzelpersonen.

- Gewaltenteilung zwischen den Staatsorganen Regierung (Exekutive), Parlament (Legislative) und Gerichten (Judikative).

- Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit.

Die demokratische Entscheidung

Damit eine Wahl in repräsentativen Demokratien, bzw. eine Abstimmung in direkten Demokratien demokratischen Mindeststandards entspricht, müssen neben dem Mehrheits- oder Konsensprinzip weitere Kriterien erfüllt sein. Die konkrete Ausprägung dieser Kriterien hängt vom jeweiligen Wahlverfahren ab.

- Allgemeine Wahl: Jeder Wahlberechtigte darf an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen (aktives Wahlrecht) und besitzt ein passives Wahlrecht.

- Gleiche Wahl: Jeder Wahlberechtigte hat gleich viele Stimmen.

- Freie Wahl: Es darf kein Zwang auf die Wähler ausgeübt werden.

- Unmittelbare Wahl: Bei einer Personenwahl wird die Stimme unmittelbar einem Kandidaten gegeben.

- Geheime Wahl: Um die freie Wahl zu sichern, wird häufig geheim abgestimmt. Dabei sollte auch hinreichend viel Zeit für die Entscheidung zur Verfügung stehen.

Als Ergebnis der Freiheit zu kandidieren (passives Wahlrecht), kann es zur Situation kommen, dass nur ein Kandidat zur Wahl steht. Eine echte Entscheidung kann freilich nur getroffen werden, wenn es mindestens eine Alternative gibt. Dennoch gilt auch eine Abstimmung mit nur einer Bestimmungswahl als demokratisch, sofern die anderen Demokratiekriterien gewahrt bleiben.

Eine Demokratie setzt die Einhaltung der Grundrechte voraus. Insbesondere gilt dies für die

- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit: Der politischen Entscheidung sollte ein freier Austausch der Meinungen und Standpunkte vorausgehen.

- Organisationsfreiheit: Damit ist die Freiheit gemeint, frei Parteien und Organisationen zu bilden.

- Rezipientenfreiheit: Im Idealfall sollte jeder Teilnehmer wissen und verstehen, was er entscheidet. Da Wissen und Verstehen schwierig überprüfbar sind, gilt als Demokratiekriterium der freie Zugang zu allen Informationen, die für die Entscheidung maßgeblich sind.

Geschichte

Die Geschichte der Demokratie ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Idee des Naturrechts, die wiederum eng verwandt ist mit dem Begriff der Menschenrechte. Ihre Wurzeln finden sich bereits in den akephalen (herrschaftsfreien) traditionellen Gesellschaften (z. B. Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften), die von dem Soziologen Thomas Wagner als „egalitäre Konsensdemokratie“ bezeichnet wurden.

Antike

Ausgehend von den Naturrechten wurde die Idee der Gleichberechtigung der Freien entwickelt, die sich in den frühen Ansätzen demokratischer Gesellschaften wiederfindet. Die Mitgestaltungsbefugnisse eines Menschen hingen in der Antike vom Status der Person ab: Grundsätzlich hatten nur freie erwachsene Männer einer bestimmten Gemeinschaft diese Rechte inne und waren rede- und stimmberechtigt; damit waren Frauen, Sklaven und Männer ohne volles Bürgerrecht vom politischen Leben ausgeschlossen.

Griechische Stadtstaaten

Als frühestes Beispiel einer demokratischen Ordnung wird die antike Attische Demokratie angesehen, die sich im 5. Jahrhundert v. Chr. nach heftigem Ringen des Adels und anderen Wohlhabenden mit dem Volk entwickelt hatte.[28] Sie gewährte allen männlichen Vollbürgern der Stadt Athen ab Vollendung des 30. Lebensjahres Mitbestimmung in der Regierung. Ausgeschlossen blieben Frauen, Zugezogene, unter Dreißigjährige und Sklaven. Die Anzahl der Vollbürger betrug etwa 30.000 bis 40.000 Männer, das waren rund 10 % der Gesamtbevölkerung. Bei wichtigen Entscheidungen, z. B. über Krieg und Frieden, mussten mindestens 6.000 anwesend sein. Beamte (z. B. die Archonten) wurden ursprünglich durch das Los bestimmt – abgesehen von den Strategen, welche für die Armee zuständig waren und im Krieg eine große Rolle spielten. Da sie allerdings eine große Verantwortung trugen, wurden sie nach einer Niederlage z. T. durch das Scherbengericht für 10 Jahre aus Attika verbannt.

Der Begriff „Demokratie“ zur Bezeichnung dieser antiken Staatsform hatte also keine uneingeschränkt positive Konnotation, bedeutet doch κρατεῖν ergreifen, festhalten. Eine Demokratie war also „in der Hand des Volkes“; sie war nicht unumstritten, gewährte sie doch beispielsweise den Bürgern das Recht, Mitbürger, die als gefährlich für die Demokratie angesehen wurden, mit Hilfe des sogenannten Scherbengerichts (Ostrakismos) in die Verbannung zu schicken. Auch waren die Beschlüsse der Volksversammlung leicht beeinflussbar. Demagogen spielten nicht selten eine fatale Rolle in der Politik Athens.

Auch in anderen Poleis des attischen Seebunds wurden Demokratien eingerichtet, die aber vor allem dafür sorgen sollten, dass die Interessen Athens gewahrt wurden.

Der Althistoriker Christian Meier erklärte die Einführung der attischen Demokratie durch die antiken Griechen folgendermaßen: Demokratie sei die Antwort auf die Frage gewesen, wie es der Politik gelingen könne, auch die Herrschaft selbst zum Gegenstand von Politik zu machen. Aufgrund der Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsschichten im griechischen Mutterland in spätarchaischer Zeit (7. und 6. Jahrhundert v. Chr.) und des Vorhandenseins unabhängigen und öffentlichen politischen Denkens kam es zuerst zur Vorstufe der Demokratie, der Isonomie. Nicht zuletzt auf Grund der Erfolge der freien griechischen Poleis während der Perserkriege wurde diese Entwicklung beschleunigt und fand ihren Endpunkt in der attischen Demokratie, in der die Bürger in Athen die Möglichkeit bekamen, in einer auf breiteren Schichten basierenden politischen Ordnung mitzuwirken.[29]

Aristoteles’ politisches Denken

|

Aristoteles verwendet den Begriff Demokratie in seinem Werk Πολιτικά (Politik) zunächst negativ, um die Herrschaft der freigeborenen Armen zu bezeichnen. Diese nach seiner Auffassung verfehlte Staatsform würde nicht das Wohl der Allgemeinheit, sondern nur das Wohl des herrschenden Teils der Bevölkerung (eben der Armen) verfolgen. Allerdings lehnt er die Beteiligung des einfachen Volkes – in gemäßigter Form – nicht strikt ab, wie etwa noch sein Lehrer Platon dies tat, wovon seine „Summierungsthese“ ein Zeugnis abgibt. Im Rahmen seiner sogenannten zweiten Staatsformenlehre liefert Aristoteles darüber hinaus eine differenzierte Theorie der Demokratie und ihrer Formen.

Letztendlich aber plädiert er für eine Form der Mischverfassung zwischen Demokratie und Oligarchie als stabilster und gerechter Staatsform: für die sogenannte Politie. In ihr hat das Volk über die Wahl der Beamten und die Kontrolle ihrer Amtsführung seinen rechtmäßigen Anteil an der Regierung, die insgesamt zum allgemeinen Wohl und nicht zu Lasten eines Teils des Staates (z. B. der Wohlhabenden) ausgeübt werde.

Als Grundlage der demokratischen Staatsform bezeichnete Aristoteles die Freiheit (Pol. VI). Da die Freiheit wichtigste Eigenschaft der Demokratie sei, wollten sich Demokraten am liebsten nicht regieren lassen, oder dann doch nur abwechslungsweise. Zur Freiheit gehöre also, dass man abwechselnd regiere und regiert werde: „Alle Ämter werden aus allen besetzt, alle herrschen über jeden und jeder abwechslungsweise über alle“. Diese Ämter würden durch Los besetzt, vorzugsweise alle, jedoch diese, die nicht besonderer Erfahrung oder Kenntnisse bedürften. Die Ämter seien alle kurzfristiger Natur und dürften – abgesehen von Kriegsämtern – nur wenige Male besetzt werden.

Nach Aristoteles gibt es für die Freiheit drei Bedingungen:

- Autonomia (altgriechisch αὐτονομία, „Autonomie, Selbstgesetzgebung“, aus αὐτός autós „derselbe“ und νόμος nómos „Gesetz“): In einer Demokratie hat jeder Anteil am Gesetz, weil das Zustandekommen des Gesetzes persönliche und direkte Anteilnahme verlangt. Man gibt sich selber eine Regel, und zwar nach dem, was man für gut erkannt hat.

- Autochthonia („Selberdigkeit“, von altgriechisch αὐτόχθων autóchthon „eingeboren, aus demselben Land“, aus αὐτός autós „derselbe“, und χθών chthon „Erde“): Das Volk solle alteingesessen, bodenständig und eingeboren sein. Mischung wird als Qualitätsminderung betrachtet.

- Autarkia (altgriechisch αὐτάρκεια „Autarkie, Selbstversorgung“, aus αὐτός autós „derselbe“ und ἄρκος árkos „Abwehr, Burg“): Gemeint ist die vollständige Versorgung aus dem Eigenen und die Abwehr fremder Götter, Waren und Dinge, die identisch gesehen werden und Abhängigkeiten brächten, mithin im Widerspruch zur Freiheit stünden und das freie Wachsen der eigenen Kultur beeinträchtigten. Aristoteles sagte, der Anfang aller Kultur sei Verzicht, und meinte den Verzicht auf das Nicht-Eigene.

Römische Republik

Auch die Römische Republik verwirklichte bis zur schrittweisen, kontinuierlichen Ablösung durch den Prinzipat eine Gesellschaft mit rudimentären demokratischen Elementen, basierend auf der Idee der Gleichberechtigung der Freien bei der Wahl der republikanischen Magistrate, wenn auch das oligarchische Prinzip bestimmend war. Bei der Wahl der Konsuln galt, dass aufgrund des Systems der Comitia centuriata die Stimme eines Reichen mehr zählte als die eines Armen. Andererseits vertritt der Historiker Fergus Millar einen anderen Standpunkt und interpretiert die Römische Republik als eine Art direkt-demokratisches Staatswesen. Die historisch bedeutendere Leistung Roms dürfte allerdings die Etablierung einer frühen Form eines Rechtsstaats sein – ein Konzept, das ebenfalls eng mit heutigem Demokratieverständnis zusammenhängt.

Bei Marcus Tullius Cicero wird der Begriff der Demokratie als civitas popularis „romanisiert“ (De re publica, I), womit die spätrepublikanische Bezeichnung der Parteiung der „Popularen“ zum Namensgeber der entsprechenden Verfassungsform wird. Nach Cicero besticht diese Herrschaftsform durch die Freiheit, welche die Bürger in ihr genießen, wobei er diese aber auch stets durch die Gefahr der Zügellosigkeit der Masse bedroht sieht.

Mittelalter und Neuzeit

Mit dem Untergang des Römischen Reiches verschwand die demokratische Idee aber nicht vollständig von der politischen Bühne Europas. In verschiedenen Ländern stand man in der Tradition der germanischen Volksversammlung, dem Thing, die über Umwege den Grundstein für neuzeitliche Parlamente bildete:

- England: Thing (Folcgemot) → seit dem 7. Jh. Witenagemot → ab 1066 Curia Regis → 17. Jh., namentlich ab 1707 Britisches Parlament

- Island: Althing ab 930, das älteste heute noch bestehende Parlament der Welt

- Färöer: Løgting, eines der ältesten Parlamente seit ca. 900

- Isle of Man: Tynwald, das älteste durchgängig aktive Parlament der Welt, bis 979 rückverfolgbar

- Schweiz: Ding → Fürstenherrschaft → 1291 Gründung der Eidgenossenschaft zum Schutz der „alten Freiheiten“

- Deutschland: Ding → Femegerichte und freie Reichsstädte mit Bürgerräten

- Dänemark, Schweden, Norwegen: Thing bis ca. 12. Jahrhundert, ab da an Königsherrschaft. Heute heißen die Parlamente wieder Ting (Storting, Folketing)

Eine neue Qualität der demokratischen Bewegung setzte aber erst mit der Entstehung des britischen Unterhauses (House of Commons) im 13. Jahrhundert ein. Dieses anfangs rudimentäre Parlament hatte nur sehr wenige Rechte und war der Macht des Monarchen fast schutzlos ausgeliefert. Mit der Entwicklung der absoluten Monarchie verringerten sich die Einflussmöglichkeiten sogar noch. Erst mit dem englischen Bürgerkrieg entstand im 17. Jahrhundert mit dem besagten Unterhaus eine Volksvertretung mit umfangreichen Rechten. Das bedeutendste Dokument des Parlamentarismus ist die Bill of Rights von 1689, in der das nach England eingeladene neue Königspaar Wilhelm und Maria dem Parlament Immunität, Verfügung über die Finanzen und Recht auf Zusammentretung ohne Aufforderung des Königs zugestand, und damit die Grundrechte eines modernen Parlaments schuf. Die erste neuzeitliche Demokratie war entstanden. Es gab Abgeordnete, wie John Lilburne, der im Gegensatz zum System der attischen Demokratie, die Abschaffung von Sklaverei, Leibeigenschaft, dafür aber ein allgemeines und gleiches Wahlrecht für alle Männer forderten, die als „frei geboren“ gelten sollten. Lilburne war Wortführer der sogenannten Levellers („Gleichmacher“). Diese Sichtweisen stießen jedoch auf den Widerstand der Oberschicht. So wurde er unter der Herrschaft Oliver Cromwells jahrelang inhaftiert. Wie bereits die antiken Herrscher, so betrachtete auch die Oberschicht alle demokratischen Bewegungen mit größtem Misstrauen und warf ihnen aus Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien vor, den Pöbel an die Macht bringen zu wollen.

1755 schrieb Pasquale Paoli eine Verfassung für Korsika.[30] Es handelt sich dabei um eine Mischverfassung nach antikem Vorbild mit demokratischen Elementen, die sich auch aus regionalen Traditionen Korsikas speisten. Sie ist damit die erste moderne Verfassung weltweit.[31]

1762 veröffentlichte Jean-Jacques Rousseau seine Idee vom Gesellschaftsvertrag (Du contrat social; ou Principes du droit politique) und etablierte mit dieser Vertragstheorie die identitäre Demokratie, nach der Herrscher und Beherrschte miteinander identisch sind. Das so entstandene Prinzip der Volkssouveränität basiert auf dem Gemeinwillen, der volonté générale. Auch die von John Locke und Charles Montesquieu etablierte Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Exekutive wird als elementarer Bestandteil eines modernen demokratischen Rechtsstaates betrachtet.

Zu dieser Zeit hatten sich in Nordamerika 5 Indianerstämme zum Bund der Irokesen zusammengeschlossen und sich eine Räteverfassung gegeben. Benjamin Franklin und andere amerikanische Staatsmänner ließen sich hinsichtlich der Ausgestaltung der amerikanischen Verfassung unter anderem von den Irokesen anregen.[32]

Die Vorarbeiten dieser Philosophen, das Vorbild des englischen Parlamentarismus und auch das Vorbild der irokesischen Verfassung fanden Berücksichtigung, als mit der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika 1787 der erste moderne demokratische Staat entstand. Polen-Litauen gab sich mit der Verfassung vom 3. Mai 1791 eine demokratische Staatsordnung. Dabei wurde mit der Einführung der „Landbotenkammer“ das politische Mitspracherecht, das bis dahin auf den Adel beschränkt war, auf das wohlhabende Bürgertum ausgedehnt. Diese Prozesse inspirierten die Französische Revolution und führten zu einer schrittweisen Demokratisierung anderer europäischer Länder, wobei der englische Parlamentarismus besondere Erwähnung verdient.

Zahlreiche der heute in Europa anzutreffenden demokratischen Regierungsformen basieren auf landesspezifischen aristokratischen Vorläufermodellen. Die herrschenden Schichten Adel, Kirchenvertreter und wohlhabendes Bürgertum nahmen im Mittelalter und der frühen Neuzeit in den Landständen ihre politischen Rechte gegenüber dem Herrscher im Sinne ihrer Standesinteressen wahr. Das betraf insbesondere Territorial- und Grenzkonflikte, Kriegsdienste und Steuererhebung, Fragen der Gewaltenteilung und der Herrscherwahl (siehe auch Ständeordnung). Die weitere neuzeitliche Entwicklung der Demokratie in Europa im 17. und 18. Jahrhundert ist eng mit dem Republikanismus verbunden. Unter Revolutionären der amerikanischen und französischen Revolution gab es durchaus Bedenken, ob Demokratie im Sinne einer Beteiligung des gesamten Volkes an der Macht stabil bleiben könne oder sich zu einer Pöbelherrschaft entwickeln würde. Auch war die Demokratie in dieser Zeit der Skepsis ausgesetzt, ob sie in großen Flächenstaaten, die sich von den antiken Demokratien auch dadurch unterschieden, dass sich die Bürger untereinander nicht persönlich kannten, überhaupt verwirklicht werden könne. Ein weiteres Problem wurde in den im Vergleich zu antiken Demokratien größeren sozialen und kulturellen Unterschieden in der Bevölkerung gesehen.[33]

Nach den Berichten von Freedom House, einer amerikanischen Organisation, die die Entwicklung der Demokratie weltweit beobachtet, gab es im Jahre 1900 weltweit 55 souveräne Staaten, von denen keiner eine Demokratie war. Dies liegt daran, dass die freiheitlich verfassten Staaten dieses Jahres kein passives Wahlrecht für Frauen kannten, was nach den Kriterien von Freedom House eine Grundvoraussetzung für eine Demokratie ist. Im Jahr 1950 gab es unter den nunmehr 80 souveränen Staaten immerhin schon 22 Demokratien. Für 1999 zählt Freedom House 192 souveräne Staaten und fast die Hälfte, 85 Staaten, zu den Demokratien. Entscheidend für diese Einstufung sind zwei Kriterien: politische Rechte (political rights) und Bürgerfreiheiten (civil liberties), die in diesen Ländern Mindeststandards genügen. Unter den hinzugekommenen Staaten sind viele junge Demokratien, die erst in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Osteuropa, Asien und Lateinamerika entstanden sind.

Entwicklung der demokratischen Bewegung in Deutschland

Demokratieformen

Demokratie ist eine wandelbare Herrschaftsform. Im Laufe der Geschichte und in der politikwissenschaftlichen Theorie hat sie sehr unterschiedliche Ausgestaltungen erfahren.

Direkte Demokratie

In der unmittelbaren bzw. direkten Demokratie nimmt das Volk unmittelbar und unvertretbar durch Abstimmungen über Sachfragen am Staatsgeschehen teil. Das ausgeprägteste direktdemokratische System besteht in der Schweiz.

In vielen Staaten wird das politische System durch einzelne Elemente direkter oder plebiszitärer Demokratie ergänzt.

In weiten Teilen der 68er- und Alternativbewegungen war statt direkter Demokratie der Begriff „Basisdemokratie“ üblich. Direkte Demokratie oder zumindest die Einführung von mehr plebiszitären Elementen auf Bundes- und Landesebene galten als erklärte Ziele.

Repräsentative Demokratie

In der Repräsentativen Demokratie sind Repräsentanten des Volkes für eine begrenzte Zeit zur Machtausübung autorisiert. Nach Ablauf dieser Periode muss über die Zusammensetzung der Volksvertretung durch Wahl neu entschieden werden. Die Periode beträgt üblicherweise mehrere Jahre. In vielen Staaten hat sich ein Zeitraum von 4 bis 8 Jahren eingebürgert. Repräsentiert wird das Volk nicht nur in den gesetzgebenden Organen (Parlament, Rat), sondern auch in den gesetzesausführenden Organen (Regierung, Verwaltung). Letztere werden gelegentlich nicht vom Volk direkt gewählt, sondern indirekt über Volksvertreter.

Bei Wahlen als politischer Beteiligungsform geht die Staatsgewalt insoweit vom Volke aus, als dieses die Repräsentanten wählt (Personen oder Parteien), die die politischen Entscheidungen für die Zeit der nächsten Wahlperiode treffen. Beim reinen Verhältniswahlrecht kann der Wähler eine Partei benennen, die seinen politischen Vorstellungen am nächsten kommt. Im Parlament sind die Parteien dann mit der Stärke vertreten, die ihrem Stimmenanteil entspricht. Beim reinen Mehrheitswahlrecht zieht aus jedem Wahlkreis derjenige Bewerber ins Parlament ein, der dort die meisten Stimmen auf sich vereint. Auch verschiedene Mischformen kommen vor.

Demarchie

In der Demarchie werden Volksvertreter und Regierung nicht vom Volk gewählt, sondern per Zufallsauswahl aus dem Volk bestimmt. Die Demarchie ist vom Charakter her zwischen direkter und repräsentativer Demokratie einzuordnen. Dies wird deutlich, wenn man einerseits Entscheidungen in der Demarchie als über eine Stichprobe ermittelte Volksmeinung ansieht, was der direkten Demokratie entspricht. Andererseits kann man die per Zufallsauswahl Ermittelten im Sinne der repräsentativen Demokratie als Repräsentanten des Volkes ansehen, die nur auf andere Weise bestimmt wurden. Ein aktuelles Beispiel für demarchische Tendenzen im politischen System sind Bürgerräte.[34]

Plebiszitäre Demokratie

Die meisten modernen Demokratien sind repräsentative Demokratien mit direktdemokratischen Elementen auf nationaler und/oder kommunaler Ebene. Das Volk trifft sowohl Personal- als auch Sachentscheidungen (Plebiszite). Eine solche Mischform nennt man plebiszitäre Demokratie. Die Gewichtung der repräsentativen und direktdemokratischen Elemente kann dabei von Staat zu Staat unterschiedlich ausfallen. Deshalb unterscheidet man weiter zwischen halbdirekter, gemischter und bedingt repräsentativer Demokratie.

Der Begriff plebiszitäre Demokratie[35] wird daneben auch als Sammelbezeichnung für alle volksunmittelbaren Abstimmungen (Sachentscheidungen) verwendet. In der Schweiz ist der Begriff insofern gleichbedeutend mit Volksrechte.

Die Schweiz ist auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene eine plebiszitäre Demokratie, wobei auf nationaler und in den meisten Kantonen auch auf kantonaler Ebene und in größeren Gemeinden (Städten) auf kommunaler Ebene ein Parlament legislativ tätig ist, und das Volk bei Parlamentsentscheiden nur über Verfassungsänderungen und über Gesetzesänderungen abstimmt. Zusätzlich gibt es für das Volk noch das Recht der Verfassungsinitiative, bei dem eine Anzahl Bürger eine Änderung der Verfassung vorschlagen kann, über die abgestimmt werden muss. Zudem kann mit genügend Unterschriften eine Volksabstimmung über ein vom Parlament beschlossenes Gesetz erzwungen werden. Einige kleine Kantone weisen zusätzlich zum Parlament die Landsgemeinde auf. Auf kommunaler Ebene gibt es den kleineren Gemeinden keine Volksvertretung (meist Einwohnerrat genannt), sondern Entscheide, die direkt an einer Bürgerversammlung (meist Gemeindeversammlung genannt) diskutiert und abgestimmt werden.

Rätedemokratie

Das Rätesystem stellt eine weitere Mischform zwischen direkter und repräsentativer Demokratie dar.

Präsidentielle und parlamentarische Regierungssysteme

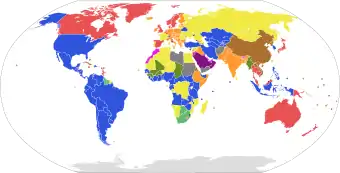

|

| Staats- und Regierungsformen der Welt |

|---|

|

|

| Stand: 2021 |

Um den Bestand einer Demokratie nicht durch Machtkonzentration zu gefährden, werden üblicherweise nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die Gesetzgebung und die Regierung voneinander getrennt. In der Praxis sind beide nicht unabhängig voneinander zu sehen (etwa über Parteizugehörigkeiten): Die Fraktion, die in der Volksvertretung die Mehrheit hat, stellt in der Praxis meist auch die Regierung. Das Gewaltenteilungsprinzip wird dadurch teilweise durchbrochen (siehe auch Fraktionsdisziplin). Der Unterschied zwischen einem eher präsidentiell und einem eher parlamentarisch ausgerichteten Regierungssystem liegt im Ausmaß der Abhängigkeit der Regierung von der Volksvertretung.

- Präsidentielle Systeme (etwa die USA) zeichnen sich durch eine starke Stellung des Regierungschefs gegenüber dem Parlament aus. Er ist gleichzeitig Staatsoberhaupt und dem Parlament gegenüber nicht verantwortlich, wiewohl es meist eine Möglichkeit für ein Amtsenthebungsverfahren gibt.

- In parlamentarischen Systemen hat sich die Regierung gegenüber dem Parlament zu verantworten. Dieses regiert daher in gewisser Weise mit. Es kann beispielsweise die Regierung unter bestimmten Voraussetzungen entlassen oder eine neue einsetzen (so etwa in Deutschland).

- Semipräsidentielle Systeme sind eine Mischform. Staatspräsident und Regierungschef (Ministerpräsident) sind zwei unterschiedliche Personen mit gleichmäßig verteilter Macht (so etwa in Frankreich). Während die Regierung auch hier dem Parlament gegenüber verantwortlich ist, ist der direkt gewählte Staatspräsident in seinem Aufgabenbereich weitgehend unabhängig in seiner Machtausübung.

Der Unterschied der Systeme wird beim Zustimmungserfordernis für bestimmte Entscheidungen deutlich: in den USA etwa kann der Präsident frei einen Militäreinsatz befehlen, in Deutschland benötigt der Bundeskanzler (Regierungschef) hierfür ein positives Votum des Parlamentes (→ Prinzip der Parlamentsarmee).

In präsidentiell orientierten Systemen wird der Präsident häufig direkt durch das Volk gewählt, um die starke Machtstellung durch stärkere Nähe zum Souverän besser zu legitimieren. Der Gewählte kann politische Opponenten auf seine hervorgehobene demokratische Legitimation und Machtfülle verweisen. In einer parlamentarischen Demokratie wird die Regierung meist vom Parlament gewählt und kann vom Parlament durch ein Misstrauensvotum auch wieder abgesetzt werden. Umgekehrt kann häufig auch das Parlament durch die Regierung aufgelöst werden.

Mehrheitsdemokratie, Konkordanzdemokratie und Konsensdemokratie

In Mehrheitsdemokratien wird die Regierung aus Parteien zusammengesetzt, die gemeinsam im Parlament die Mehrheit haben. Damit hat die Regierung gute Chancen, ihr politisches Programm beim Parlament durchzusetzen. Bei einem Regierungswechsel kann jedoch eine entgegengesetzte Politik eingeschlagen werden. Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika sind Beispiele für Mehrheitsdemokratien.

In einer Konkordanzdemokratie werden öffentliche Ämter nach Proporz oder Parität verteilt. Alle größeren Parteien und wichtigen Interessengruppen sind an der Entscheidungsfindung beteiligt und die Entscheidung ist praktisch immer ein Kompromiss. Der Entscheidungsprozess braucht mehr Zeit und große Veränderungen sind kaum möglich, andererseits sind die Verhältnisse auch über längere Zeit stabil und es werden keine politischen Entscheide bei einem Regierungswechsel umgestürzt. Die Schweiz ist ein Beispiel für eine Konkordanzdemokratie. Die Abgrenzung von Konkordanz- und Konsensdemokratie ist schwierig und variiert sehr stark je nach Autor.

Konsensdemokratien zeigen gemeinhin eine ausgeprägte Machtteilung in der Exekutive, ein gleichberechtigtes Zwei-Kammern-System, die Nutzung des Verhältniswahlrechts und eine starre, nur durch Zweidrittelmehrheit zu ändernde Verfassung. Deutschland wird daher als Konsensdemokratie gesehen.

Scheindemokratie und Defekte Demokratie

Gegenwärtig stellt sich kaum ein Staat der Welt nach außen nicht als demokratisch dar. Der Begriff „Demokratie“ wird oftmals bereits im Staatsnamen geführt. Dennoch weisen zahlreiche Staaten, obwohl sie sich als Demokratien darstellen und benennen, Defizite in der Verwirklichung wesentlicher demokratischer Elemente und Grundrechte (beispielsweise freie, gleiche und geheime Wahlen oder Abstimmungen, Meinungs- und Pressefreiheit) auf. Solche Staaten und politischen Systeme, die sich zwar den Anschein einer Demokratie geben, den etablierten Ansprüchen an eine Demokratie aber nicht genügen, werden als Scheindemokratie bezeichnet. Demokratiemessungen versuchen den tatsächlichen Demokratisierungsgrad eines Staates oder politischen Systems zu erfassen.

Als defekte Demokratie werden in der vergleichenden Politikwissenschaft politische Systeme bezeichnet, in denen zwar demokratische Wahlen stattfinden, die jedoch gemessen an den normativen Grundlagen liberaler Demokratien (Teilhaberechte, Freiheitsrechte, Gewaltenkontrolle etc.) verschiedene Defekte aufweisen. Man unterscheidet innerhalb der Defekten Demokratien: Exklusive Demokratie, Illiberale Demokratie, Delegative Demokratie und Enklavendemokratie. Das Konzept der defekten Demokratie ist in der Politikwissenschaft umstritten.

Wirkungen und Probleme der Demokratie

Demokratische Strukturen haben sich in vielen Staaten durchgesetzt, ebenso in einigen Kirchen, zum Beispiel in Presbyterianische Kirchen, der Evangelisch-methodistischen Kirche und Schweizer Landeskirchen (in der Schweiz werden sogar katholische Pfarrer von der Gemeinde gewählt).

Gesamtgesellschaftliche Perspektive

Der demokratische Gedanke bedarf einer Verwirklichung in der Gesellschaft. In Demokratien kann ein wesentlicher, wenn nicht der entscheidende Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung bei den Bürgern verortet werden. Dies entspricht schon dem Demokratieverständnis der Antike, als Marktplatz, Agora oder Forum bedeutende Orte der politischen Meinungsbildung waren. Aber auch entsprechend zahlreichen demokratietheoretischen Überlegungen der Gegenwart wird einer zivilgesellschaftlich verankerten politischen Öffentlichkeit zentrale Bedeutung als Bedingung funktionsfähiger Demokratie zugemessen.[37]

Eine besondere Situation ergibt sich in jenen Staaten, die einen abrupten Wechsel zur Demokratie vollziehen, wie dieses zum Beispiel 1918, 1945 und 1990 in Deutschland erfolgt ist (Demokratisierung). Es zeigen sich in solchen Fällen über die oben genannten Einflüsse hinaus Nachwirkungen der abgelegten Systeme, die auf Grund der damit einhergehenden sozialen und ökonomischen Verwerfungen zu signifikanten Akzeptanzproblemen führen können. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten ergeben für die Bundesrepublik Deutschland eine abnehmende Akzeptanz der Demokratie. Die Zahl derer, die in den alten Bundesländern eine andere Staatsform als die Demokratie besser finden, ist im Zeitraum von 2000 bis 2005 von 9 % auf 17 % gestiegen, in Ostdeutschland von 27 % auf 41 %. Hierbei stehen Arbeitslose und Arbeiter der Demokratie am kritischsten gegenüber (Quelle: Datenreport 2006). Auch andere Untersuchungen, wie etwa die im November 2006 bekannt gewordene Studie Vom Rand zur Mitte[38] über den Rechtsextremismus in Deutschland, deuten den gleichen Sachverhalt an. Globalisierung, Sozialabbau und Zuwanderung haben dazu geführt, dass das Zutrauen der Europäer in die Demokratie schwindet. Die Euphorie von 1989, dem welthistorischen Durchbruch des demokratischen Gedankens, ist verflogen. In den Mühen der Ebene wächst der Wunsch nach Umkehr zu alten Ordnungen und Gewissheiten. Die Wertordnung des Westens hat in den neuen osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten die einstige Strahlkraft verloren. Und auch im alten Westen wachsen Zweifel an der freiheitlichen Verfassung und an den Vorzügen der Demokratie.[39] Die von der Mehrzahl der Printmedien nach Auffassung von Kritikern verfälscht dargestellten Schlüsse aus diesen empirischen Befunden sehen nach deren Auffassung darüber hinweg, dass es sich bei diesen Ergebnissen um Urteile über die real existierende Demokratie handelt und deshalb nicht zwangsläufig eine Ablehnung der verfassungsgemäß vorgesehenen Demokratie unterstellt werden kann.[40] Dieses selbstkritisch zu erkennen sei den meisten Medien nicht möglich, da sie selbst einem Politikverständnis aus vordemokratischer Zeit verhaftet seien. Durch Schlagzeilen und Leitartikel fördere die Presse eine Politik, die sich den Strömungen der Wirtschaft annähert.[41] Als Rechtfertigung würden häufig Effizienzargumente angeführt: „So wie die (Politiker) versuchen, den Staat zu lenken, könnte nicht ein Unternehmen zum Erfolg kommen.“ Hierbei würde übersehen, dass demokratisch verfasste Staaten auf die Herbeiführung eines Konsenses in oft langwierigen Abstimmungs- und Verhandlungsprozessen angewiesen sind. Insofern ist eine allein an der Geschwindigkeit und Effizienz orientierte Kritik an parlamentarischen Abläufen und die Rufe nach schnellen Expertenrunden zutiefst undemokratisch. Der Parteienforscher Franz Walter fasst die vorherrschende Haltung der Medien so zusammen: Der Siegeszug der Mediendemokratie habe „einen neoautoritären, planierenden Zug in die Politik gebracht“.[42]

Ein weiterer Maßstab für die demokratische Qualität des Staates ist sein Verständnis vom Menschen als Empfänger von Leistungen. Dass die staatlichen Verwaltungen kein Selbstzweck sind, sondern den Menschen dienen sollen, ist ein traditioneller Bestandteil der europäischen und speziell der deutschen Verwaltungskultur. Dennoch haben sich an vielen Stellen der Verwaltungen noch obrigkeitliche Vorstellungen erhalten, die mit dem Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat unvereinbar sind, weil sie nicht von den Wirkungen auf die Menschen her konzipiert sind. Ein weiterer Grund hierfür ist die zunehmende Korruptionsanfälligkeit, die ihre Ursachen u. a. im Allgemeinen Vorteilsdenken und schlechten Verdienstmöglichkeiten hat.[43]

Trotz diverser Schwächen der Demokratie ergibt sich vor dem Hintergrund vergangener und gegenwärtiger Faschismen und anderer totalitärer bzw. autoritärer Systeme eine positive Bilanz demokratischer Systeme, die entscheidend und nach Hermann Broch geradezu als Voraussetzung für die Entwicklung der Humanität gewirkt haben und noch wirken. Ein dauerhafter Bestand der Demokratie ist nach Broch jedoch erst dann gewährleistet, wenn sie sich zu einer Zivilreligion entwickelt hat.[44] Eine solche Zivilreligion wird auch von dem einflussreichen Politikwissenschaftler Benjamin R. Barber gefordert: „Wir brauchen eine Art weltweite Zivilreligion, also das, was wir auf US-amerikanischer Ebene bereits haben. Wir brauchen einen Zivilglauben, der Blut und lokale Zugehörigkeit übersteigt und es den Menschen ermöglicht, sich rund um gemeinsame Prinzipien zu organisieren“.[45]

Die Anforderungen der Demokratie an ihre Bürger

Um den demokratischen Legitimitätsanspruch an die Demokratie aufrechtzuerhalten, sind mündige Bürger eine wichtige Voraussetzung. Die Demokratie selbst sei jedoch unfähig, solche Bürger zu (re-)produzieren, die es für die Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems eigentlich brauche.[46] Eine erfolgreiche Partizipation etwa kann nur dann gelingen, wenn die Bürger selbstbestimmt und unabhängig agieren und in diesem Sinne über bestimmte Bürgerqualitäten verfügen.[47] Dafür ist zum einen grundlegendes politisches (Fakten-)Wissen nötig. Doch auch prozedurales politisches Wissen sowie gewisse Persönlichkeitsmerkmale der Bürger selbst sind dabei von Bedeutung.[48] Letzteres stellt den Kerngedanken des Tugendbegriffes dar, der durch eine Orientierung auf die Gemeinschaft hin, bestimmten Emotionen und Handlungsmotivationen gekennzeichnet ist. Die politische Tugend zeichnet sich somit durch die Verbindung einer kognitiven sowie handlungsmotivierenden Komponente aus.[49]

Unterschiedliche politische Systeme bedürfen unterschiedlicher politischer Tugenden. Für (westliche) demokratische Systeme stellen etwa Loyalität, Mut, Toleranz, Solidarität oder Fairness wichtige Eigenschaften der Bürger zur Aufrechterhaltung des demokratischen Systems dar. Um diese (und weitere nötige) Dispositionen zu fördern, auszubauen und zu reproduzieren, bedarf es unterstützender, institutioneller Rahmenbedingungen. Damit sich die verschiedenen politischen Kompetenzen bei den Bürger ausbilden können, wären in der Denktradition der deliberativen Demokratie Institutionen, wie bspw. Bürgerforen oder -versammlungen geeignet. In diesem Rahmen könnten sich Bürger über politische Fragestellungen austauschen, um die Tiefe politischer Diskurse auf der geistigen, verfahrensmäßigen, aber auch der moralischen Ebene auszubauen.

Entscheidend für den Erhalt des demokratischen Systems ist demnach die Förderung und der Ausbau politischen Wissens, um eine größtmögliche Autonomie bei der Herausbildung einer politischen Meinung inklusive politischer Präferenzen jedes einzelnen Bürgers/jeder einzelnen Bürgerin zu erreichen.[50]

Ausschluss von demokratischen Wahlen

Das Wahlrecht ist als Bürgerrecht teilweise aberkennbar. Beispielsweise dürfen Strafgefangene in manchen US-Staaten nicht wählen.

Dieses Recht hängt nicht an der Zugehörigkeit zur realen Bevölkerung, sondern an der Staatsbürgerschaft. Frauen haben mittlerweile in anerkannten Demokratien ein Wahlrecht. In der Schweiz gibt es das Frauenwahlrecht allerdings erst seit 1971, Appenzell Innerrhoden führte es auf kantonaler Ebene als letzter Kanton und aufgrund eines entsprechenden Bundesgerichtsurteils erst 1990 ein (siehe auch: Frauenstimmrecht in der Schweiz).

Ausländer, die die Staatsbürgerschaft nicht besitzen, dürfen sich auch gegenwärtig üblicherweise nicht an demokratischen Wahlen des Landes, in dem sie leben, beteiligen (weder passiv noch aktiv). Einige demokratische Staaten haben sehr hohe Ausländerquoten, zum Beispiel hat Luxemburg eine Ausländerquote von 43,5 %, die Schweiz 21,7 %, Spanien 12,3 %, Österreich 10,3 % und Deutschland 8,8 % (Stand 2010). Allerdings gibt es Ausnahmefälle, in denen das Ausländerwahlrecht gewährt wird: In einigen Schweizer Kantonen und Gemeinden sind Ausländer stimmberechtigt. Auch dürfen EU-Bürger in EU-Staaten an politischen Wahlen auf kommunaler Ebene grundsätzlich teilnehmen – auch wenn sie Staatsbürger eines anderen EU-Staates sind.

Friedensfunktion

Eine politikwissenschaftliche These ist die Idee des demokratischen Friedens. Sie besagt, dass Demokratien in der Geschichte bisher kaum Kriege gegeneinander geführt haben und wertet dies als positive Eigenschaft des demokratischen Systems. Allerdings kann zumindest die athenische Demokratie nicht als Beispiel für diese These herangezogen werden (wenngleich sie keine Demokratie im modernen Sinne war). Nach Kant sollen Demokratien deshalb vergleichsweise friedlich sein, da ihre Wähler sich ungern selber in einen Krieg schickten.[51] Dies wird jedoch von verschiedenen Friedens- und Konfliktforschern bestritten, denn einige empirische Untersuchungen ziehen diese These in Zweifel. Es konnte bislang nicht nachgewiesen werden, dass Demokratien insgesamt weniger Kriege führen als undemokratische Staaten. Gerade gegenüber Nicht-Demokratien wird die Verbreitung demokratischer Strukturen oft als Kriegsgrund angegeben. Untereinander aber führen Demokratien tatsächlich in signifikant geringerem Umfang Kriege, als dies zwischen in anderer Staatsform verfassten Nationen der Fall ist.[52]

Wirtschaftswachstum

Zum Zusammenhang zwischen Demokratie und Wirtschaftswachstum liegen Forschungen aus mehreren Jahrzehnten vor. Studien aus den 1980er Jahren kamen zu dem Schluss, dass einige Indikatoren politischer Freiheit statistisch signifikante positive Effekte auf Wachstum haben. Studien aus den 1990er Jahren kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. 1993 kommen Przeworski und Limongi zu dem Schluss, dass man nicht wisse ob Demokratie wirtschaftliches Wachstum fördere oder behindere. So kommt Barro (1996) zum Schluss, dass Demokratie und Wirtschaftswachstum nicht kausal miteinander in Verbindung stehen, sondern durch dritte Faktoren wie Humankapital gemeinsam beeinflusst werden. Rodrik (1997) stellt fest, dass es keinen starken, deterministischen Zusammenhang zwischen Demokratie und Wachstum gebe, wenn man andere Faktoren konstant hält.[53]

Mehrere Argumente werden in diesem Zusammenhang geäußert: Erstens erlaubten es Demokratien, unfähige, ineffiziente und korrupte Regierungen abzuwählen, wodurch auf lange Sicht die Qualität der Regierung höher sei. Autoritäre Regime könnten zufällig hochwertige Regierungen stellen, doch wenn sie es nicht tun, sei es schwerer, sie wieder loszuwerden. Laut Sen (2000) müssen die Regierenden in einer Demokratie auf die Wünsche der Wähler hören, wenn sie Kritik ausgesetzt sind und Unterstützung in Wahlen erlangen wollen.[53]

Auf der anderen Seite wird argumentiert, dass Interessengruppen durch Lobbyismus um Macht und Renten die Demokratie lähmen und für den Entwicklungsprozess bedeutsame Entscheidungen verhindern können. So argumentiert der ehemalige Premierminister von Singapur Lee Kuan Yew, dass das beachtliche Wachstum seines Landes in den letzten 30 Jahren angeblich nicht ohne die strengen Einschränkungen von politischen Rechten möglich gewesen wäre. Andere haben auf die erfolgreichen Wirtschaftsreformen der Volksrepublik China verwiesen und sie mit dem wirtschaftlich weniger erfolgreichen, aber demokratischeren Russland verglichen. Auch herrsche in manchen Demokratien (beispielsweise in Lateinamerika) eine ähnliche Machtstruktur wie in autoritären Regimes.[53]

Als weiteres Argument gegen die Auffassung, dass Demokratie wachstumsförderlich sei, ist, dass Demokratie Investitionen unterminieren könnte, indem sie Wünsche nach unmittelbarem Konsum deutlich ansteigen ließe.[54]

So kann der Schluss gezogen werden, dass eine Demokratisierung (z. B. politische Rechte, Bürgerrechte oder freie Presse) eine verbesserte Regierung nicht zwangsweise nach sich zieht. Rivera-Batiz (2002) bestätigt aus einer Analyse empirischer Daten zu 115 Ländern 1960–1990, dass Demokratie ein signifikanter Bestimmungsfaktor der totalen Faktorproduktivität nur dann ist, wenn demokratische Institutionen mit einer höheren Governance-Qualität (z. B. wenig Korruption, sichere Eigentumsrechte) einhergehen.[53]

Im Zuge der zunehmenden sozialökologischen Wachstumskritik wird gleichwohl grundsätzlich bezweifelt, ob die Ausrichtung auf Wirtschaftswachstum überhaupt demokratisch wünschenswert ist.[55] Es wird argumentiert, dass das scheinbar selbstverständlich nützliche Wirtschaftswachstum zum einen durch immer intensivere Ressourcennutzung die natürlichen Lebensgrundlagen untergräbt und entscheidend zur ökologischen Krise beiträgt, und zum anderen zu einer Verschärfung der sozialen Ungleichheit führt, etwa wenn Lohnkosten gesenkt werden um profitabler zu produzieren. Die inhärente Sachzwanglogik verhindert demnach zudem, dass sich eine demokratische Gesellschaft überhaupt aus freien Stücken politische Ziele setzt und diese verfolgt (wie Naturschutz oder Armutsbekämpfung), indem die vermeintliche Alternativlosigkeit immer weiteren Wachstums gegen ebenjene als zu teuer oder zu einschränkend dargestellten Ziele in Stellung gebracht wird.

Kindersterblichkeit

Früher war die Annahme verbreitet, Demokratie reduziere automatisch die Kindersterblichkeit. Mittlerweile ist man bei der Analyse von 59 Entwicklungsländern jedoch zum Schluss gelangt, dass es keine Korrelation zwischen der Ausprägung der Demokratie und der Kindersterblichkeit gib. Andere Variablen hingegen, wie die wirtschaftliche Leistung, die Ausgaben für das Gesundheitssystem oder auch die Bildung der Frauen, reduzieren die Kindersterblichkeit signifikant. Die einzige untersuchte Variable, bei der festgestellt wurde, dass sie zu einer höheren Kindersterblichkeit führt, ist die Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen. Dieser Effekt tritt allerdings bei nicht oder kaum demokratischen Ländern weitaus stärker auf.[56]

Demokratie und Rechtsstaat

Die wesentlichen zwei Funktionen zur Erreichung und Wahrung von Freiheit und Sicherheit sind Demokratie (Selbstherrschaft des Volkes durch (Ab-)Wahl seiner Regierung) und Rechtsstaatlichkeit: Nicht Willkür, sondern nachprüfbare Anwendung schriftlich niedergelegter Gesetze soll Macht an den Bürgerwillen binden und durch Gerichte überprüfbar machen.

Es ist unstrittig, dass Mehrheiten in einer Demokratie Gesetze verabschieden und deren Durchsetzung veranlassen können, die Minderheitenrechte verletzen oder sogar dem Rechtsgedanken an sich zuwiderhandeln; Demokratie als äußere Form schützt nicht vor Entgleisungen, bewahrt nicht davor, dass die Mehrheit eine Minderheit unterdrückt oder zum Krieg ruft.

Es wurde in Philosophie und Staatstheorie oft diskutiert (mehr als abstraktes Denkmodell denn als Empfehlung für die Praxis): Wenn die Rechtsstaatlichkeit als gesichert angesehen werden könnte – ob dann Demokratie noch ein zwingendes Staatselement sein müsse?

Als sicher wird angesehen, dass Demokratie allein keinen Zustand der Freiheit und Sicherheit herstellen kann, weil das Misstrauen aller gegen alle durch die formalen Bestimmungen von Wahl, Regierungsbildung usw. allein nicht beseitigt werden kann. Nur das Vertrauen in die Institutionen kann gegenseitiges Misstrauen abbauen und allseitiges Vertrauen wachsen lassen.

Rechtsstaatlichkeit schafft Institutionen und Verfahren, die ihrerseits Vertrauen bilden und Macht an Recht binden. Demokratie als Sphäre der Politik lebt vom Meinungsstreit; der Rechtsstaat mit seinen Rechtsstreitigkeiten lebt vom Glauben an die Legitimität des Gesetzes und von der Treue gegenüber Recht und Verfassung.

Für wirtschaftliche Entscheidungen spielen die Beständigkeit der Rechtsordnung und die Vorhersehbarkeit bestimmter Entwicklungen (z. B. Steuergesetzgebung) eine große Rolle; Investoren suchen für langjährige und kapitalintensive Unternehmungen gerne eine Umgebung, die als berechenbar und sicher angesehen werden kann.

Dies führt nicht selten dazu, dass Rechtssicherheit völlig losgelöst von Demokratie akzeptiert wird. So ist das Engagement deutscher Unternehmen im vormals burischen Südafrika (Rassentrennung, Apartheid) oder im post-maoistischen China (kapitalistische Reformen bei totalem Herrschaftsanspruch der kommunistischen Partei) immer wieder kritisiert worden.

Vermeintlich irrationale und ignorante Wähler

Ökonomen haben die Effizienz der Demokratie zuweilen kritisiert. Die Kritik basiert auf der Annahme des ignoranten bzw. irrationalen Wählers. Argumentiert wird, dass Wähler bezüglich vieler politischer Themen, insbesondere ökonomischer, schlecht informiert seien und auch in ihnen besser bekannten Feldern systematischen Verzerrungen unterliegen würden. Bezüglich Ursachen und Folgen der Ignoranz von Wählern prägte Anthony Downs bereits 1957 die Idee der rationalen Ignoranz. In seinem Modell wägen Wähler die Kosten und den Nutzen der politischen Informationsbeschaffung und Wahlbeteiligung ab, was aus einer gesellschaftlichen Perspektive des Gemeinwohls wegen fehlendem Einfluss auf das Ergebnis zu irrationalen politischen Entscheidungen oder auch Nichtwählen führt.[57] Mancur Olson (1965) benennt die Tendenz in der Demokratie von handlungsfähigen, gut organisierten Interessengruppen zur politischen Einflussnahme (besonders sogenannter „privilegierter Gruppen“ von geringer Größe und mit Sonderinteressen wie z. B. Milchbauern, Stahlproduzenten oder Pilotengewerkschaften), die sich daraus ergibt, was Einzelne bereit sind dafür oder dagegen einzusetzen. Die große Mehrheit der Wähler entwickelt rationale Ignoranz, da der Einzelne nur zu einem jeweils sehr geringen Teil von einer rationalen Politik persönlich profitieren kann oder eine irrationale Politik finanzieren würde (z. B. Agrarsubvention) und sich daher nicht organisiert. Es kommt daher gar nicht erst zu einer Politik, die den Interessen der verschiedenen Mehrheiten als Ganzes am besten dient.[58] Daniel Kahneman, Amos Tversky (1982) und andere Vertreter der Verhaltensökonomik zeigten, dass Menschen eine Tendenz zum Status quo aufweisen, was in demokratischen Wahlen gesamtgesellschaftlich positive politische Reformen behindern könnte.

Empirische Befunde zur Ignoranz von Wählern gibt es seit Jahrzehnten. Häufig interessieren sich Wähler (allerdings von Land zu Land unterschiedlich stark ausgeprägt) wenig oder gar nicht für Politik und wissen auf vielen wichtigen Feldern nicht, wofür einzelne Parteien stehen. Nur 29 % der erwachsenen US-Amerikaner kennen den Namen ihres Kongressabgeordneten, nur 24 % kennen den 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Da Wähler nicht egoistisch wählen, sondern mit Blick auf das soziale Wohl, könnte diese Ignoranz über Politikzusammenhänge zum Problem werden.[59]

Der Ökonom Donald Wittman (1997) hat versucht, diese Kritik zu entkräften. Er argumentiert, dass Demokratie effizient sei, solange Wähler rational, Wahlen wettbewerblich, und politische Transaktionskosten gering sind. Mangelnde Information führe nicht zu Verzerrungen, da sich unter der Prämisse des rationalen Wählers Fehler im Durchschnitt ausgleichen würden.[60]

Laut manchen empirischen Befunden sind Wähler jedoch häufig irrational. Das Problem sei also nicht mangelnde Information, sondern systematisch verfehlte Interpretation von Informationen. So gibt es Nachweise für systematische Meinungsverschiedenheiten zwischen Experten und Laien. Beispielsweise halten Laien Paracelsus Grundsatz „Allein die Menge macht das Gift“ deutlich öfter für falsch als Naturwissenschaftler, und im Vergleich zu Wirtschaftswissenschaftlern unterschätzen Laien den Nutzen des Handels. Zweitens lassen sich auch innerhalb der Öffentlichkeit sich widersprechende Meinungen finden. So glauben etwa die Hälfte der US-Bürger, dass Gott die Menschen erschaffen habe oder dass Astrologie wissenschaftliche Erkenntnisse liefert. Wären die Bürger rational und wahrheitssuchend, könnten sich solche fundamentalen Meinungsunterschiede innerhalb der Bevölkerung nicht ergeben.[59][61]

Joseph Schumpeter schrieb zum Verhalten der Menschen im Bezug auf politische Angelegenheiten:

“Thus the typical citizen drops down to a lower level of mental performance as soon as he enters the political field. He argues and analyzes in a way which he would readily recognize as infantile within the sphere of his real interests.”

„So fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe der gedanklichen Leistung, sobald er das politische Gebiet betritt. Er argumentiert und analysiert auf eine Art und Weise, die er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen Interessen bereitwillig als infantil anerkennen würde.“

Zur Lösung der Demokratieprobleme gibt es seitens Bryan Caplan den Ansatz, mehr Entscheidungen aus der öffentlichen in die private Sphäre zu verlagern. Robin Hanson schlägt eine Futarchie vor, in der mehr Entscheidungen auf Prognosemärkten getroffen werden.[63] Der Philosoph Jason Brennan[64] befürwortet eine moderate Epistokratie, in der das Wahlrecht ausreichend kompetenten Bürgern vorbehalten wird. Der Philosoph Johannes Heinrichs schlägt eine politische Viergliederung vor, in der es statt eines einheitlichen Parlaments vier Parlamente gäbe; ein Grundwerte-, ein politisches, ein Kultur- und ein Wirtschaftsparlament.[65][66] Der Berliner Publizist Florian Felix Weyh schlägt in seinem Buch Die letzte Wahl eine Demarchie vor in der die Entscheidungsträger nicht mehr durch Wahlen, sondern per Losverfahren bestimmt werden. Ähnliche Vorschläge stammen von Burkhard Wehner[67] und Hubertus Buchstein.[68]

Lobbyarbeit

Anne O. Krueger (1974) kritisierte, dass in Demokratien Unternehmen Ressourcen von ihrem produktiven Gebrauch in Lobbyarbeit umlenken, um Politische Renten zu erhalten, beispielsweise in Form von Protektionismus.

Europa

Politische Gleichheit ist eine der Voraussetzungen für Demokratie: Jeder Bürger sollte im Idealfall die gleiche Stimme haben. Obwohl es für eine Regierung unmöglich ist, die Präferenz jedes Bürgers jederzeit zu berücksichtigen, sollte es aus demokratischer Sicht keine systematische Ungleichheit geben, wessen Stimme gehört wird. Eine Analyse von 25 europäischen Ländern zeigt jedoch, dass es kaum eine Gleichheit der Stimmen speziell bei der Frage der gesellschaftlichen Umverteilung bzw. des Wohlfahrtstaates gibt. Gruppen mit niedrigerem Einkommen sind in der Regel unterrepräsentiert, während Gruppen mit höherem Einkommen überrepräsentiert sind. Ferner stellte die Studie fest, dass diese unterschiedliche Repräsentation gerade dann ausgeprägter ist, wenn die Vorlieben von Arm und Reich stärker voneinander abweichen. Wenn diese Präferenzen nicht übereinstimmen, tendieren die Regierungen dazu, den Präferenzen der Reichen mehr zu folgen als denen der Armen.[69]

Schweiz

Eine weitere Studie untersuchte eine ähnliche Fragestellung anhand des Schweizer Parlaments. Sie verglich Umfragedaten zu den Meinungen der Bürger mit denen der Abgeordneten zu wirtschaftlichen Fragen in der Wahlperiode 2007–11. Die Ergebnisse zeigten, dass Abgeordnete meist weniger für staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind als der Durchschnittsbürger. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass relativ arme Bürger im Vergleich zu Bürgern mit hohem Einkommen weniger gut in ihrer Meinung vertreten werden.[70]

Deutschland

Nicht nur in wirtschaftlichen Fragen, sondern generell bei politischen Entscheidungen werden in Deutschland die Präferenzen von sozialen Gruppen – laut einem Forschungsbericht von 2016 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales – unterschiedlich stark berücksichtigt. Ausgewertet wurden dabei Daten aus der Zeit zwischen 1998 und 2015. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang von politischen Entscheidungen zu den Einstellungen von Personen mit höherem Einkommen, aber keiner oder sogar ein negativer Zusammenhang für die Einkommensschwachen.[71]

Kurzfristigkeit

Modernen Demokratien wird auch kurzfristiges Denken vorgeworfen. Speziell kritisiert werden institutionelle Mängel, mit ökologischen Problemen umzugehen, die meist langfristig sind. Im Zentrum der Kritik stehen die kurzen Entscheidungshorizonte. So werden Entscheidungen meist nach 4 bis 5 Jahren bewertet (Ende der „Legislaturperiode“). Deshalb – so die Kritik – würden Entscheidungen, die sich anfänglich negativ auswirken und erst später Vorteile entfalten würden, meist nicht getroffen.[72]

Medien

Die Medien gelten für eine funktionsfähige und freiheitliche Demokratie als essentiell. Sie erfüllen entscheidende Funktionen wie Kontrolle der politischen Abläufe und Informationsvermittlung. In ihrer Kontrollfunktion können sie beispielsweise die Regierung für ihr Handeln kritisieren und zur Rechenschaft ziehen. Die Informationsvermittlung ist ein elementarer Faktor für die Meinungsbildung. Diese wiederum hat großen Einfluss auf die Teilhabe an der Demokratie, beispielsweise der Wahlbeteiligung. Oft wird die Presse daher als „vierte Gewalt“ bezeichnet. Damit diese Funktionen wahrgenommen und objektiv ausgeführt werden können, müssen die Medien jedoch unabhängig sein.

Da Massenmedien meinungsbildend wirken, können sie Einfluss auf die Bevölkerung, und damit auf die Politik, nehmen. Dies kann auch problematische Gestalt annehmen, wenn z. B. Medien das politische Klima und die politischen Entscheidungen in einem Land bestimmen („Mediendemokratie“). Andererseits können politische Akteure auch Einfluss auf die Medien nehmen und so die Wählenden manipulieren. Des Weiteren wird die Motivation der Medien kritisiert. Die Profitorientierung der Medien führt oft zum Primat der Einschaltquoten über sachlicher Berichterstattung und investigativem Journalismus. „Skandalisierung, Dramatisierung und Personalisierung lassen Argumente und politische Positionen zurücktreten.“[73]

Mehrheitsprinzip

Die Demokratie kann die Freiheit des Individuums unterdrücken, ähnlich wie in Diktaturen. Mehrheitsentscheidungen können zur Benachteiligung von Individuen führen, die nicht zu dieser Mehrheit gehören. Alexis de Tocqueville bezeichnete diese Problematik als „Diktatur der Mehrheit“.[74] Die Legitimität des Mehrheitsprinzips setzt voraus, dass die Menschenwürde, einschließlich der demokratischen Mitwirkungsrechte, und die Grundrechte der Minderheiten gewahrt bleiben.[75]

Zudem kritisiert die partizipatorische Demokratietheorie, dass zu wenig Mitentscheidungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten in der modernen Demokratie gegeben sind. Deshalb stellt das Grundprinzip des Minderheitenschutzes, das Teil des wichtigen Freiheitskonzeptes des Pluralismus ist, den Ausgleich gegenüber dem Mehrheitsprinzip dar. Im real-politischen Kontext wird dieser beispielsweise durch die sogenannte Ständemehr in der Schweiz dargestellt: Neben der Mehrheit der Stimmen muss auch die Mehrheit der Kantone (Stände) eine Verfassungsänderung befürworten (bei Gesetzesänderungen gilt das einfache Volksmehr).

Bei Mehrheitsentscheidung ist das Condorcet-Paradoxon ein einfaches Beispiel dafür, dass sich aus mehreren individuellen transitiven Präferenzlisten ohne willkürliche Bevorzugung nicht immer realisierbare kollektive transitive Präferenzlisten erstellen lassen. Insbesondere ist es ein Spezialfall des Unmöglichkeitssatzes von Arrow, der die prinzipielle Unmöglichkeit einer stets vorhandenen „demokratischen“ kollektiven Präferenzliste beweist.

Mit anderen Worten, Thesen zur Verlässlichkeit der Aussagekraft unqualifizierter Wähler wurden schon im 18. Jahrhundert entkräftet: Marquis de Condorcet, der französische Mathematiker und Politologe, Zeitgenosse von Jean-Jacques Rousseau, wurde mit seinen Bemühungen um Methoden der Volksabstimmung und deren Aussagekraft zum Vater der „Sozialwahl -Theorie“. Sein „Jury-Theorem“ befasst sich mit der theoretischen, also mathematischen Untersuchung der Beobachtung, dass eine Gruppe von Leuten – allerdings nur unter bestimmten Einschränkungen – durch Abstimmen die richtige Antwort auf eine Frage finden kann, obwohl die Einzelnen die Antwort gar nicht wissen. Hierzu muss man allerdings die eben erwähnten „Einschränkungen“ bedenken: sie bestehen in der Voraussetzung, dass die Wähler als Gruppe und als Individuen Voraussetzungen erfüllen müssen, die in der wirklichen Welt praktisch nie vorkommen. Zusätzlich einschränkend zu dieser Entdeckung fand Condorcet noch heraus, dass dieses System eine weitere eigenartige Schwachstelle birgt, die unter gewissen Bedingungen sogar zu einem schlechteren Ergebnis führt als die Meinungen der Einzelnen, das bereits oben erwähnte Condorcet-Paradoxon. Dieses weist ebenso wie 200 Jahre später Arrows Unmöglichkeits-Theorem auf die Irrationalität in Gruppenentscheidungen hin. Ungeachtet dieser zwiespältigen Lage wurde dieses Konzept als moderne Sozialwahltheorie wiederbelebt[76] und als „Sozial-Epistemologie“ weiter wissenschaftlich bearbeitet mit dem Ziel des „truth-tracking“, der Wahrheitsfindung nach dem Motto: „sollen wir das glauben“. Letztere wird beschrieben als die Philosophie davon, dass „… demokratische Entscheidungen in der Regel als kompetent anzusehen sind, auch wenn die Mehrheit der Wähler inkompetent ist“, wobei man von der Annahme ausgeht, dass „… es zumindest theoretisch möglich ist, dass die demokratischen Wähler als Kollektiv kompetent sind, obwohl die überwiegende Mehrzahl der Individuen darin politisch inkompetent ist“.*[64], S. 171

Entsprechend diesen Widersprüchlichkeiten gibt es Kritiker dieser Philosophie, die darauf hinausläuft, die dort angenommene Bedeutung von „öffentlicher“ im Sinne von „gemeinsamer“ Rechtfertigung in Frage zu stellen. Zu diesen Kritikern zählt auch Kenneth Arrow mit seinem Theorem der Unmöglichkeit, mit dem er darauf hinweist, dass Ergebnisse resultieren können, die allen Beteiligten als Einzelpersonen sinnlos erscheinen, sobald eine Fragestellung mehrere Faktoren beinhaltet, also z. B. mehr als nur „ja“ oder „nein“, „richtig“ oder „falsch“, „dafür“ oder „dagegen“. Auch der Politikwissenschaftler William Riker zählt sich mit seinem „mathematischen Beweis der Unmöglichkeit populistischer Demokratie“* zu den Kritikern ebenso wie Amartya Sen und andere.[76] Das Hauptproblem – und damit das Risiko für die Gesellschaft – liegt darin, dass auf diesem Wege nicht Richtigkeit im Sinne des breiten Verständnisses von „Wahrheit“ entsteht, sondern „öffentliche Meinung“, in der sich Evidenz, Gerüchte und Aberglauben vermischen. Ein Beispiel hierfür ist das Problem der Durchsetzung von Impfpflicht gegen ein breit in der Bevölkerung verankertes Vorurteil.

Philosophische Kritik

Kritische Kommentare zur Demokratie, Streit über die, und besonders in der, Demokratie sind so alt wie die Demokratie selbst.

Die Demokratie im Klassischen Griechenland wird häufig als Wiege der Demokratie und als Modellsystem in den Vordergrund gestellt; sie wurde jedoch bereits von zeitgenössischen Historikern und Philosophen kritisiert:

Aristoteles zählt die Demokratie in seiner Staatsformenlehre zu einer der drei „entarteten“ Verfassungen, in denen die Regierenden nur ihrem Eigennutz dienen. So beschreibt er die Demokratie als eine Herrschaft der vielen Freien und Armen zur Lasten der Tüchtigen und Wohlhabenden, da diese aufgrund ihrer Mehrheit die Politik bestimmen.[77] Zu beachten ist dabei aber, dass er dabei im heutigen Verständnis eher auf die Ochlokratie anspielte (die Entartung der Demokratie durch Herrschaft des Pöbels) und nicht auf unser Verständnis von Demokratie.

Der Historiker Thukydides (ca. 450 bis 390 v. Chr.) stellt Perikles, den herausragenden Staatsmann der glorreichen Tage Athens, als Meister der Überredungskunst dar, der seine Ära dominierte, und bezeichnet Athen als „dem Namen nach eine Demokratie, in Wirklichkeit aber eine Herrschaft des ersten Mannes“.[33]S. 31 Auch der Dichter Euripides lässt es in einer seiner Tragödien nicht an Kritik mangeln: in seiner Tragödie „Die Schutzflehenden“ [griech. Hiketides], sagt der Herold aus Theben zu Theseus: „Die Stadt, aus der ich komme, wird nur von einem Mann regiert, nicht vom Mob; niemand scheucht dort die Bürger mit irreführenden Reden auf, und dirigiert sie zu seinem eigenen Vorteil hierhin und dahin – in einem Moment von allen geliebt für seine überschwenglichen Begünstigungen, im nächsten für alle das Verderben; und dennoch entgeht er der Bestrafung, indem er seine Vergehen hinter den Untaten anderer verbirgt“.[78] Während Thukydides seiner Kritik wegen nur verbannt wurde[79]S. 169, musste Sokrates dafür das Todesurteil in Kauf nehmen. Sokrates hatte die Rechtsprechung in seinem Land kritisiert, aber akzeptiert; Albertus Magnus hingegen, der Kirchenlehrer aus dem 13. Jahrhundert, attackierte sie scharf, indem er schrieb: „… da sie in ihrer Faulheit solche Idioten sind, suchen sie, um nicht als Idioten zu gelten, denen, die wissenschaftlich über ihnen stehen, etwas anzuhängen. Solche Leute haben den Sokrates getötet, haben den Platon aus Athen in die Akademie gejagt, haben gegen Aristoteles gearbeitet und ihn zur Auswanderung gezwungen“[80] Er spricht hier von legalisierter Lynchjustiz, verwirklicht von einer manipulierten Meute. Im Fall von Sokrates hatte es sich um einen diffusen Vorwurf gehandelt, der im Grunde aus nichts als „schlechtem Ruf“ bestand. Sein Schüler Platon, selbst ein Kind der aristokratischen Kaste, betitelt in Politeia (Der Staat) seine Prognose mit der Überschrift: „Auflösung der Demokratie durch ihre Unersättlichkeit nach Freiheit“[81], Kap.14, §563–566, S. 262f und prophezeit ihren unvermeidlichen Untergang. Nach seiner Ansicht bedingt zwar Oligarchie eine Revolution und danach die Demokratie, letztere sei jedoch kurzlebig und solle durch weise Philosophen-Könige und Aristokraten ersetzt werden, die im Idealfall besitzlos und ohne Familie wie Mönche leben sollten; zur „Republik“ meint er: „Also wird der Staat regiert von sehr schlecht ausgearbeiteten Ideen, welche von Experten in Manipulation und Massenaufrufen verwendet werden, um an die Macht zu kommen“.[81]6. Buch, Kap. 14–15, S. 215f. In der Demokratie, so zitiert der Politologe Grayling Platon, „fordert und beansprucht … jedermann Freiheit und das Recht Gesetze zu machen und zu brechen und … dies bedeutet alsbald Anarchie, denn Freiheit ist nicht einfach nur Freiheit, sondern Erlaubnis der Zügellosigkeit“*[82]S. 17.

Platons Kritik an der Demokratie beinhaltet auch einen systembedingt zwingenden Selektionsprozess für unqualifizierte Politiker, meint Christiano, und schreibt „… Jene, die nur Experten für Wahlsiege sind und sonst nichts, werden letztlich die demokratische Politik dominieren. Demokratie neigt dazu, diese Form von Expertise auf Kosten jener zu fördern, die für eine adäquate politische Führung erforderlich ist“.*[83]

Der Philosoph Bertrand Russell interpretiert das System des Antiken Athen eher als Oligarchie, und relativiert die Bedeutung von deren Wahlrecht.[84]S. 81 Seine Kritik schließt den Hinweis auf eine der problematischesten Eigenschaften ein, welche mit dem System in Sparta begann: Demokratie habe stets nur davon leben können, dass versklavte Volksgruppen in ihrer Umgebung den Großteil der lebenserhaltenden Arbeit für sie erledigen mussten. Diese Abhängigkeit von Wohlstand, sogar dessen ständiger Zunahme, bemerken auch rezente Autoren an Demokratien der Gegenwart, verbunden mit der Sorge, dass ökonomische Krisen zur Destabilisierung von Demokratien neigten[85][86] Przeworski et al. meinen, dass das „… Pro-Kopf-Einkommen, unser Maß für den Entwicklungsstand, [ ] eine starke Wirkung auf die Überlebensfähigkeit von Demokratien ausübe.“*[87]