Neubrandenburg

Neubrandenburg (in älteren Dokumenten auch Brandenburg oder N. Brandenburg, niederdeutsch Niegenbramborg[2] oder verkürzt Bramborg) ist die Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und führt die Bezeichnung Vier-Tore-Stadt[3] vor ihrem Namen. Die drittgrößte Stadt des deutschen Bundeslandes ist als eines der vier Oberzentren der Hauptort im Südosten mit rund 64.000 Einwohnern und einem etwa 420.000 Einwohner umfassenden Einzugsgebiet.[4] Sie liegt zentral zwischen der Ostsee und den Ballungsräumen von Stettin in östlicher, Rostock in nordwestlicher, Berlin in südlicher und Hamburg in westlicher Richtung.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |

| Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte | |

| Höhe: | 18 m ü. NHN | |

| Fläche: | 86,12 km2 | |

| Einwohner: | 63.372 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 736 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahlen: | 17033, 17034, 17036 | |

| Vorwahl: | 0395 | |

| Kfz-Kennzeichen: | NB | |

| Gemeindeschlüssel: | 13 0 71 107 | |

| Stadtgliederung: | 10 Stadtgebiete | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Friedrich-Engels-Ring 53 17033 Neubrandenburg | |

| Website: | ||

| Oberbürgermeister: | Silvio Witt (parteilos) | |

| Lage von Neubrandenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | ||

Karte | ||

Neubrandenburg ist für Europas besterhaltene Stadtbefestigung der Backsteingotik, ihre Veranstaltungs- und Kulturlandschaft samt Konzertkirche und Neubrandenburger Philharmonie, als Sportstadt und für den zentrumsnahen Tollensesee in der Urlaubsregion Mecklenburger Seenland bekannt. Die Stadt hatte um 2011 die zweitgrößte Wirtschaftskraft pro Einwohner aller Städte in den neuen Bundesländern.[5] Bedeutende Wirtschaftszweige sind der Anlagen- und Maschinenbau, Hochtechnologie, Logistik, Gesundheitswirtschaft, IT und Dienstleistungen. Überregional hat Neubrandenburg durch seine hohe Zentralität auch Bedeutung als Einkaufsstadt. Die Stadt ist Standort mehrerer großer Schulen und seit 1988 auch Hochschulstadt. Wegen der markanten vier mittelalterlichen Stadttore trägt Neubrandenburg seit 2019 offiziell den Namenszusatz „Vier-Tore-Stadt“.[6]

Geografie

Geografische Lage

Neubrandenburg liegt im Südosten Mecklenburgs in 18 Meter Höhe über NHN (Stadtzentrum) am Nordufer des zur Stadt gehörenden Tollensesees und in den Flusstälern der hier beginnenden Tollense und Datze und der in den Tollensesee mündenden Linde, sowie den umliegenden Erhebungen der Grundmoränenplatten auf etwa halbem Wege zwischen Berlin und der Insel Rügen. Neben dem Tollensesee gehört auch die damit verbundene südlich gelegene Lieps zum Gebiet der Stadt, dieser See ist Teil des Naturschutzgebietes Nonnenhof. Die nächstgelegenen Ballungsräume sind Stettin 90 km in östlicher, Rostock 110 km in nordwestlicher, Berlin 140 km in südlicher und Hamburg 250 km in westlicher Richtung.

Neubrandenburg bildet neben der Regiopole Rostock, der Landeshauptstadt Schwerin und den beiden vorpommerschen Städten Stralsund und Greifswald eines der Oberzentren Mecklenburg-Vorpommerns und hat damit Bedeutung für den gesamten Südosten des Landes. Die Stadt ist seit 1995 Mitglied im länderübergreifenden Bund der Euroregion Pomerania.[7]

Stadtgliederung

Stadtgebiete und Stadtgebietsteile nach der amtlichen Stadtgebietseinteilung vom 5. Oktober 1995:

Innenstadt (mit Jahnviertel)

Die heute als Innenstadt bezeichnete historische Altstadt von Neubrandenburg, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (von wenigen Ausnahmen abgesehen) der gesamten Stadtbevölkerung Wohnraum bot, ist auch heute das kulturelle und touristische Herz Neubrandenburgs. Heute leben hier etwa 3800 Menschen (Stand: 2018).

In dem fast kreisrund als Planstadt angelegten Stadtzentrum sind die Straßen in einem rechtwinkligen Muster von Norden nach Süden sowie von Osten nach Westen parallel durchgehend angeordnet. Alle Straßen waren im Zusammenspiel mit der Stadtmauer, den Stadttoren, Wehrtürmen und Wiekhäusern auf Sichtachsen zueinander angelegt. Von diesem Konzept wurde erst durch den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Neubauten des Polizeiquartiers und des Hauses der Kultur und Bildung (HKB) abgewichen, die restlichen Straßenverläufe wurden weitgehend beibehalten, die Straßenbreite jedoch meist deutlich erweitert.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammende Bausubstanz der Altstadt aufgrund einer systematischen Brandlegung durch die Rote Armee zu mehr als 80 Prozent zerstört. Dem Großbrand am 29./30. April 1945 fielen sämtliche öffentlichen Gebäude der Altstadt und der überwiegende Teil der bürgerlichen Wohn- und Geschäftshäuser innerhalb der Stadtmauer zum Opfer, darunter auch das (groß-)herzogliche Palais (Stadtschloss) und das alte Rathaus auf dem Marktplatz.[8][9]

Vom einstigen Stadtbild sind heute nur kleinere Ensembles und einige bedeutende Einzelbauten erhalten, allen voran die mittelalterliche Wehranlage mit Stadtmauer, vier gotischen Stadttoren, einem (von ursprünglich zwei) Wehrtürmen (Fangelturm) und bislang 25 (von einst 56) neu errichteten Wiekhäusern in Fachwerkbauweise. Bei den heutigen Wiekhäusern der dritten Generation aus den 1970er und 1980er Jahren orientierte man sich in äußerer Gestalt nur grob an Vorgängerbauten; die Raumkonzeptionen brachen vollständig mit denen der Vorgängerbauten und folgen modernen Funktionsanforderungen. Drei Wiekhäuser wurden im frühen 20. Jahrhundert nach vorhandenen Baubefunden in ihrem mittelalterlichen Ursprungszustand als Wehrbauten rekonstruiert. Wiekhäuser der zweiten Generation, wie sie seit dem 17. Jahrhundert zu Wohnzwecken als einfache, verputzte Fachwerkbauten in der Stadtmauer errichtet wurden, existierten zum Teil noch bis in die 1950er Jahre. Bei allen heutigen Wiekhäusern in Fachwerkbauweise handelt es sich um Neubauten der 1970er und 1980er Jahre mit Sichtfachwerk, die sich äußerlich an den Vorgängerbauten orientieren und im Inneren neue Gestaltungs- und Raumkonzepte verfolgten. Historisch an den heutigen Wiekhäusern der dritten Generation sind meist, jedoch auch nicht immer die Stellen, wo sie in die Stadtmauer eingebaut sind. (Siehe auch: Neubrandenburger Wiekhäuser)

Die ehemalige Klosteranlage (der Nordflügel ist heute Teil des Regionalmuseums) mit Klosterkirche St. Johannis, die einstige Hauptpfarrkirche St. Marien (nach dem Wiederaufbau seit 2001 als Konzertkirche genutzt), das Schauspielhaus (Mecklenburgs ältester erhaltener Theaterbau), sowie im Süden der Altstadt einige Ensembles mit barocken und klassizistischen Wohnhäusern erhalten (Große Wollweberstraße, Teile von Pfaffenstraße, Neutorstraße und Stargarder Straße).

- „Stadt der Vier Tore“

Friedländer Tor, Stadtseite

Friedländer Tor, Stadtseite Treptower Tor, Feldseite

Treptower Tor, Feldseite Stargarder Tor, Stadtseite mit Adorantinnen

Stargarder Tor, Stadtseite mit Adorantinnen Neues Tor, Feldseite

Neues Tor, Feldseite

Der Wieder- bzw. Neuaufbau der Innenstadt seit den 1950er Jahren veränderte das Stadtbild grundlegend. Die meisten Wohngebäude stammen heute aus der Zeit der DDR. Prägend waren dabei lose an der barocken und klassizistischen Vorkriegsarchitektur der mecklenburgischen Stadt orientierte historisierende Neubauten, die in den 1950er Jahren entstanden. Sie wurden im Sinne des damaligen Kulturprogramms ab 1951 gemäß den „16 Grundsätzen des Städtebaus“ in einem das „Nationale Kulturerbe fortführenden Baustil“ gebaut, der kulturhistorisch auch als Sozialistischer Klassizismus bezeichnet wird.

Einige Bauten kamen später hinzu, etwa der Kaufhof (Centrum Warenhaus) in den 1960er Jahren, einzelne Wohnhäuser und das modernistische „Haus der Kultur und Bildung“ (HKB) mit dem 56 Meter hohen Hochhausturm. Ab 1990 wurden nach und nach fast alle Bauten der Innenstadt von Grund auf saniert. Ein marktangrenzendes Stadtquartier, das zu DDR-Zeiten als Reservefläche für Kulturbauten vorgehalten worden war, wurde mit einem Einkaufszentrum bebaut. Dezentrale Brach- und Abbruchflächen wurden meist mit kleinteiligen Neubauten gefüllt (Beispiel: Quartier Fischerstraße).

Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Innenstadt mit dem 1998 neu errichteten Marktplatz-Center an der westlichen Marktplatzseite und zwei Kaufhäusern sowie mit kleinen Geschäften, die sich vor allem in der Fußgängerzone Turmstraße („Boulevard“), Wartlaustraße und entlang der Stargarder und im marktplatznahen Teil der Treptower Straße befinden.

Der Marktplatz wurde bis 2009 modernistisch saniert und mit Wasserspielen sowie einem neuen Beleuchtungskonzept ausgestattet. Im Zuge dieser Arbeiten erhielt die Innenstadt auch eine zusätzliche Tiefgarage unter dem Marktplatz. Während der Bauarbeiten wurden nach archäologischen Untersuchungen alle Überreste des Palais und mittelalterlicher Vorgängerbauten des Rathauses am Markt abgeräumt. Lediglich die Fundamente des alten Rathauses aus dem 18. Jahrhundert verblieben im Boden.

In direkter Nachbarschaft zur Altstadt befinden sich im Norden der Bahnhof (einst verbunden durch das „Bahnhofstor“ des 19. Jh.) und der Busbahnhof, im Osten das Neue Rathaus und im Süden der Eingang zum Kulturpark mit dem angrenzenden Tollensesee.

Im westlich und nordwestlich angrenzenden Jahnviertel (von den Neubrandenburgern auch als Nachtjackenviertel bezeichnet) dominieren repräsentative Bürgerbauten aus der Gründerzeit und den Jahren zwischen 1875 und 1914, ergänzt durch Neubauten aus der Nachwendezeit. Es ist außerhalb des Altstadtkerns eines der wenigen Viertel der Stadt, das in Teilen durch urbane Blockrandbebauung geprägt wird. Der offizielle Name des Viertels leitet sich von der zentral gelegenen Jahnstraße ab, die mitsamt dem dort stehenden Jahn-Denkmal an die Hauslehrerzeit von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn in Neubrandenburg erinnert. Der Begriff Nachtjackenviertel hingegen weist darauf hin, dass diese Gegend der Stadt schon zu früheren Zeiten attraktive Wohngegend für Bessergestellte gewesen ist, denn die Villeneigentümer sollen noch am späteren Morgen in der „Nachtjacke“ an der Tür erschienen sein.

Katharinenviertel

Östlich der Innenstadt liegt das Katharinenviertel. Es ist mit annähernd 3200 Einwohnern (Stand 2018) das kleinste Viertel der Stadt. In diesem Stadtgebiet befinden sich u. a. die einstige Bürgerschule (heute: Regionale Schule Mitte „Fritz Reuter“), das kommunale Kino „Latücht“, die Kreismusikschule Kon.centus[10], die Volkshochschule (früher Landratsamt) und die Neue katholische Kirche. Vom „alten Friedhof“, dem 1804 eingeweihten, ab den 1960er Jahren schrittweise aufgelassenen und in den 1980er Jahren vollständig bebauten ersten dezentralen Hauptfriedhof der Stadt sind heute nur noch die nach Plänen von Friedrich Wilhelm Buttel errichtete Friedhofskapelle und unmittelbar daneben ein letztes Familiengrabmal erhalten.

Vom Katharinenviertel aus kommt man direkt in das Waldgebiet Mühlenholz im Landschaftsschutzgebiet Lindetal. Dort befindet sich auch die Hinterste Mühle, ein historisches Gelände inmitten der Natur mit einem Streichelzoo, Naturlehrpfaden, Pferdehof und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Dort ist auch das Gelände von Dirt Force Neubrandenburg, Norddeutschlands größtem Bikepark.[11] Am Rande des Katharinenviertels befindet sich das „Phönixeum“, ein Büro-Hochhaus mit außergewöhnlich bunter Farbgestaltung.

Stadtgebiet West (mit Rostocker Viertel, Broda und Weitin)

Das Stadtgebiet West ist neben dem Stadtgebiet Ost und dem Reitbahnviertel eines der größten Stadtgebiete. Hier leben etwa 8700 Menschen (Stand 2018) in zum Teil siebenstöckigen, größtenteils sanierten Plattenbauten, aber auch in Ein- oder Mehrfamilienhäusern (Broda, Weitin). Im Rostocker Viertel der Weststadt gibt es das Wohn- und Einkaufsquartier Oberbach-Zentrum und weitere Geschäfte. Die Hochschule Neubrandenburg hat hier auf einem Campusgelände ihren Sitz. Das Rostocker Viertel liegt in der Nähe des Tollensesees direkt am Oberbach, einem schon im Mittelalter angelegten künstlichen Ausfluss des Tollensesees. Der Tollensesee selbst gehört jedoch verwaltungsrechtlich zum Lindenbergviertel. Im Stadtgebiet West ist der traditionsreiche und erfolgreiche Sportclub Neubrandenburg (SCN) ansässig. Die Kanuten trainieren regelmäßig auf dem Oberbach und dem Tollensesee.

Zum Stadtgebiet West gehören die ehemaligen Dörfer Weitin und Broda. Broda (westslawisch: Furt, Ort an der Furt) war ein mittelalterlicher Fährort am Nordufer des Tollensesees und zugleich Bezeichnung für das Kloster Broda des Prämonstratenser-Ordens, welches für die Kolonisation dieser Region von zentraler Bedeutung war. Nach der Säkularisation des Klosters Mitte des 16. Jahrhunderts wurde es herzoglich-mecklenburgisches Verwaltungsamt, das kurz vor 1800 aufgelöst wurde. Von den Klosteranlagen sind heute nur noch einzelne Kellerräume unter dem früheren Pächterhaus erhalten, die nur nach Voranmeldung oder bei gelegentlichen Führungen zugänglich sind (siehe auch Vorgeschichte).

Ab der Erschließung für Familien- und Reihenhäuser in den 1990er Jahren werden die Wohngebiete unterteilt in Broda, Broda-Dorf, Brodaer Höhe, Am Brodaer Holz, Broda-Neukrug und Broda-Stadtkoppel.

Zu Broda gehört außerdem das Brodaer Holz, der Brodaer Strand am Tollensesee, sowie der Landschaftspark Brodaer Teiche. Wahrzeichen und bekanntestes Bauwerk der Weststadt ist das am Steilufer des Tollensesees gelegene und weithin sichtbare Belvedere, das an der Stelle des früheren herzoglichen Sommerhauses steht.

Vogelviertel

Zwischen dem Stadtzentrum und dem Reitbahnviertel, direkt nördlich des Bahnhofs, erstreckt sich das Vogelviertel, wo etwa 4500 Menschen (Stand 2018) leben. Hauptsächlich prägen rote Backstein-Reihenhäuser aus den 1930er Jahren, schlichte Altneubauten aus den 1950er Jahren und einige (meist sanierte) Plattenbauten sowie vereinzelte Reihenhäuser aus den 2000er Jahren das Bild des zweitkleinsten Neubrandenburger Stadtteils.

Die Straßen des Vogelviertels tragen, bis auf wenige Ausnahmen, die Namen von Vogelarten, wie beispielsweise die zentral gelegene „Kranichstraße“. Das größte Gymnasium der Stadt, das Albert-Einstein-Gymnasium, befindet sich im Osten des Stadtgebiets. In seiner Nähe hat die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde „St. Michael“ ihren Sitz.

Reitbahnviertel

Nördlich vom Vogelviertel und dem Stadtzentrum liegt das Reitbahnviertel. Hier entstanden in den 1980er Jahren 3033 Wohnungen in Plattenbauweise für über 7500 Menschen. Momentan leben hier rund 4200 Menschen (Stand 2018). Seit 1993 wurde das Wohnumfeld im Viertel im Rahmen der Städtebauförderung verbessert und die Wohnungen saniert. Es folgte ein weiterer Stadtumbau ab 2003 und in den 2010er Jahren.

Stadtgebiet Ost (mit Oststadt, Carlshöhe, Fritscheshof, Küssow)

Die Oststadt ist mit heute rund 15.300 Einwohnern (Stand 2018) der größte Stadtteil von Neubrandenburg. Zu Spitzenzeiten lebten hier sogar etwa 25.000 Menschen. Sie ist ein Wohnviertel mit über 8700 Wohnungen in größtenteils sanierten Plattenbauten (1970 bis 1989 gebaut) und Eigenheimsiedlungen. In der Oststadt befinden sich mehrere Schulen, das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg, das Einkaufszentrum Lindetalcenter, die beiden städtischen Friedhöfe (Neuer Friedhof und Waldfriedhof) und, im Randgebiet der Stadt, größere Industriegebiete. Mit dem Ihlenpool hat die Oststadt ein Naherholungsgebiet mit einem eigenen kleinen Teich. Der DDR-weit erste Plattenbaublock vom Typ WBS 70 wurde in der Neubrandenburger Oststadt im Jahr 1973 in der Koszaliner Straße 1 errichtet.

An die Oststadt grenzen die ehemaligen Ausbauten (heute Eigenheimsiedlungen) Carlshöhe und Fritscheshof sowie das eingemeindete Dorf Küssow, ein kleiner Ort mit mittelalterlicher Kirchenruine.[12] In Küssow befindet sich eine der größten Kleingartenanlagen Neubrandenburgs, die von fünf verschiedenen Kleingartenvereinen betrieben wird.

Stadtgebiet Süd (mit Südstadt, Fünfeichen)

Die Südstadt ist ein südlich der Innenstadt gelegener Stadtgebietsteil. Ihr Erscheinungsbild wird von Altneubauten der frühen 1960er Jahre sowie durch eine Reihe von Hochhäusern aus den 1970er und 1980er Jahren (direkt an der B 96 Richtung Berlin) geprägt. In dem rund 7000 Einwohner (Stand 2018) zählenden Stadtgebiet befinden sich u. a. das Sportgymnasium, weitere Schulen und Kindergärten, die städtische Schwimmhalle sowie der Sitz der Neubrandenburger Stadtwerke. Zur Südstadt gehört auch ein Teil des Kulturparks.

Der Stadtgebietsteil Fünfeichen ist aus einem früheren Gutshof entstanden und beherbergt heute neben einigen Wohnhäusern vor allem die Kasernenanlage des dort stationierten Fernmeldebataillons der Bundeswehr. Zur Thematik des Kriegsgefangenen- bzw. Speziallagers in Neubrandenburg-Fünfeichen siehe den Artikel Stammlager Neubrandenburg/Fünfeichen.

Lindenbergviertel (mit Lindenberg, Tannenkrug und Landwehr)

Das Lindenbergviertel bildet den südlichen Abschluss des Neubrandenburger Stadtgebietes. Während im nördlichen Teil des Lindenbergs zunächst ein typisches DDR-Neubaugebiet mit überwiegend sechsstöckigen Plattenbauten entstanden war, wurde das Wohngebiet nach der Wende mit kleinteiliger Wohnbebauung und als Gewerbestandort und Behördensitz erweitert. 2018 lebten hier mehr als 7200 Personen.

Datzeviertel (mit Datzeberg)

.jpg.webp)

Das Datzeviertel, zu dem vor allem der „Datzeberg“ gehört, liegt auf einem nördlich der Innenstadt gelegenen Hügel und ist nach einem kleinen Flüsschen am Fuße des Berges benannt. Gegen Ende der 1970er Jahre (Fertigstellung des ersten Wohnblocks 6. März 1978) entstand hier ein typisches DDR-Neubaugebiet mit sieben Hochhäusern mit 14 Stockwerken sowie vorwiegend fünfstöckigen Plattenbauten mit zusammen 3474 Wohnungen für etwa 10.000 Menschen. Es umfasste weiterhin drei Polytechnische Oberschulen (19., 20. und 21. POS), eine HO-Kaufhalle und diverse Dienstleistungseinrichtungen. Mit der Innenstadt und den weiteren Stadtteilen wurde es durch einige Buslinien verbunden.

Seit 1993 wurde das Wohnumfeld im Datzeviertel im Rahmen der Städtebauförderung verbessert und Wohnungen wurden saniert. Es folgte ein weiterer Stadtumbau ab 2003. Viele Plattenbauten wurden und werden abgerissen oder zurückgebaut, zugleich entstehen einige Neubauten.[13]

Nachdem vor allen Dingen in den 1990er Jahren die Einwohnerzahl stark gesunken ist, hat sich die Zahl der im Datzeviertel lebenden Menschen auf rund 4800 Menschen (Stand 2018) stabilisiert.

Industrieviertel (mit Ihlenfelder Vorstadt, Monckeshof)

Das Stadtgebiet Industrieviertel umfasst ein Mischgebiet nordöstlich der Altstadt, in dem sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts verschiedene, heute überwiegend verschwundene Industriebetriebe (Brauerei, Energiekombinat, Reifenwerk) angesiedelt hatten. Der heutige Stadtgebietsteil Ihlenfelder Vorstadt wuchs nordöstlich der Altstadt im Zuge der Erweiterung von Neubrandenburg seit dem frühen 19. Jahrhundert.

Der Stadtgebietsteil Monckeshof geht auf einen sogenannten Ausbau (ein landwirtschaftliches Gut innerhalb der Stadtfeldmark) zurück, welcher nach der Separation der Stadtfeldmark (1865) durch den Müllersohn Julius Moncke (1841–1901) auf den ihm zugewiesenen Ländereien gegründet worden ist.[14] Zu DDR-Zeiten wurden hier vor allem Plattenbauten errichtet, die nach der Wende zum Teil verkleinert oder abgerissen und durch Einfamilien- und Reihenhäuser ergänzt wurden. Zurzeit zählt das Stadtgebiet rund 6000 Einwohner (Stand 2018).

Umland und Stadtregion

Als Oberzentrum erfüllt Neubrandenburg eine besonders herausgehobene Funktion für seine Region. Die unmittelbar die Stadt umgebende Region wird im Regionalen Raumentwicklungsprogramm von 2011 als „Stadt-Umland-Raum“ bezeichnet. Die darin organisierten Gemeinden sollen sich bei Planungen eng untereinander abstimmen (z. B. Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung, Verkehr/ÖPNV, Bildung, Kultur, Tourismus, Freizeitangebote – koordiniert durch die Untere Landesplanungsbehörde). Wohnungsbauvorhaben beispielsweise sollen sich dabei künftig auf die Innenbereiche der Gemeinden konzentrieren.

Zum Neubrandenburger Stadt-Umland-Raum gehören folgende 14 Gemeinden bzw. Ortsteile: Alt Rehse (Penzlin), Blankenhof, Burg Stargard, Groß Nemerow, Groß Teetzleben, Holldorf, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin und Zirzow. Weitere der Kernstadt Neubrandenburg nahe Grundzentren (Radius max. 30 km) neben Burg Stargard und Penzlin sind Altentreptow, Friedland, Stavenhagen und Woldegk, die nächstgelegenen Mittelzentren sind Neustrelitz, Demmin und Waren (Müritz).[15]

Fachwerkhaus in Alt Rehse

Fachwerkhaus in Alt Rehse

Altstadt von Altentreptow

Altstadt von Altentreptow

Kreisstadt

Gemäß der Entscheidung des Landtags am 5. April 2006 sollte es im Zuge der Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern 2009 ab dem 1. Oktober 2009 einen Großkreis Mecklenburgische Seenplatte mit der Kreisstadt Neubrandenburg geben. Dieser Großkreis sollte die bisherigen Landkreise Müritz, Demmin und Mecklenburg-Strelitz sowie die bisherige kreisfreie Stadt Neubrandenburg umfassen. Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtes vom 26. Juli 2007 konnte das Reformgesetz als mit der Verfassung des Landes unvereinbar nicht umgesetzt werden.[16] Mit Beschluss des Landtages vom 7. Juli 2010 wurde das „Gesetz zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Kreisstrukturgesetz)“ angenommen, das die Bildung eines Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mit dem Kreissitz in Neubrandenburg anordnete.[17]

Klima

| Neubrandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Neubrandenburg

Quelle: [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

Vorgeschichte

Am 18. August 1170 wurde bei der Wiederherstellung des Havelberger Domstifts von Herzog Kasimir I. von Pommern im jetzigen Stadtgebietsteil Broda das Kloster Broda gegründet, um die Christianisierung der ansässigen slawischen Bevölkerung zu beschleunigen. Der Baubeginn der Klosteranlage kann nach neuesten Forschungen jedoch kaum vor 1240 stattgefunden haben, er geht der Stadtgründung von Neubrandenburg also unmittelbar voraus.

Name

Neubrandenburg wurde am 4. Januar 1248 mit latinisierter Namensform als Brandenborch Nova gegründet und 1259/1261 als Brandenburg Nowa erwähnt.

Namensgebend für die Stadt war die Mutterstadt Brandenburg an der Havel, deren Name sich von Brennaburg (939) und Brendanburg (948) zu Brandenburg (965) wandelte. Die von Widukind überlieferte Namensform könnte gedeutet werden für das altpolabische Wort Brenna, also für Schlamm, Ton oder Lehm. Aber auch das niederdeutsche Wort brennen in der Form Brand(e) als Brand(e)(en)burg kann die Bedeutung des Namens erklären. Die Herkunft des Namens Brandenburg ist aber bis zum heutigen Tage sehr umstritten; eine „herrschende Meinung“ gibt es dazu nicht.

Der Ortsname wird in historischen Dokumenten bis ins frühe 20. Jahrhundert häufig als Neu-Brandenburg, N. Brandenburg oder Brandenburg (in Meckl.) genannt.

Als niederdeutsche Namensformen sind Nygen Brandenburg (1299), Nyen Brandenborch (1304) und Nyenbrandenborch (1439) überliefert.[20] Im niederdeutschen Sprachgebrauch werden bis heute Nigen-Bramborg, Nigenbramborg oder Bramborg[21] benutzt.

Seit 2019 führt Neubrandenburg offiziell den Namenszusatz „Vier-Tore-Stadt“, der jedoch schon lange zuvor in Gebrauch war.

Mittelalter und frühe Neuzeit

Die Gründung der Stadt Neubrandenburg erfolgte am 4. Januar 1248 per Stiftungsbrief von Markgraf Johann I. von Brandenburg.[22] Ob dabei tatsächlich ein Mitglied des uradeligen Geschlechts von Raven beteiligt oder gar ein sächsischer Ritter Ehrhardt Rave der Initiator gewesen ist, wie es eine uralte Legende behauptet, bleibt ungewiss.[23] Als Name des Lokators nennt die Gründungsurkunde lediglich einen markgräflichen Vasallen Herbord, dem man erst Jahrhunderte später den Geschlechtsnamen von Raven zuordnete, ohne dass es dafür irgendwelche stichhaltigen Belege gegeben hätte. Die Ansiedlung des Franziskanerordens in Neubrandenburg bald nach der Jahrhundertmitte wird neuerdings als ein Indiz für eine besondere Funktion oder herausragende Stellung der Stadt unter den askanischen Markgrafen gewertet.

Nach der Gründung der Stadt blieben die Bürger Neubrandenburgs knapp sechs Jahre lang abgabenfrei und hatten verschiedene andere Vergünstigungen. Von einer Stadtbefestigung ist zunächst keine Rede. Die erste Nachricht über eine provisorische, hölzerne Wehranlage oder die Absicht der Neubrandenburger, eine solche zu errichten, findet sich in einer Urkunde von Markgraf Otto III. von Brandenburg aus dem Jahr 1261. Man nutzte zur Befestigung, was zur Verfügung stand: Holz, Erde und Wasser. Ein palisadenähnlicher Zaun, umgeben von Erdwällen und Wallgräben bildete den ersten Schutzgürtel. Da diese hölzerne Wehranlage schon bald nicht mehr ausreichenden Schutz bot, ersetzte man später den eichenen Plankenzaun durch eine steinerne Stadtmauer. Der genaue Zeitpunkt von deren Baubeginn ist jedoch nicht überliefert. Man vermutet in Anlehnung an Überlieferungen aus Friedland (Mecklenburg), dass mit dem Bau bald nach 1300 begonnen wurde. Gestützt wird diese Vermutung durch Ergebnisse dendrochronologischer Untersuchungen von Hölzern aus verschiedenen Stadttoren.

Ab etwa 1300 wurde auch der Bau von drei steinernen Doppeltoren in Angriff genommen, die vermutlich schrittweise ältere Holzkonstruktionen ersetzten. Die Backsteinbauten der älteren drei Stadttore sind alle nach gleicher Art angelegt: Im Verlauf der Stadtmauer steht auf annähernd quadratischem Grund ein Torturm ohne Seitenbauten, im Zuge des äußeren Walles steht ein Außentor, mit dem Innentor durch Verbindungsmauern zu einer allseitig geschlossenen Torburg zusammengefasst. Die Wehranlagen bestehen aus einem annähernd kreisrunden, doppelten System aus Erdwällen und Gräben, die allerdings nur teilweise geflutet werden konnten, und der steinernen Mauer, die mit 54[24] Wiekhäusern besetzt war (bis 2015 wurden 25 davon wiederaufgebaut). Später versuchte man die Wehrhaftigkeit der Stadt durch zwei Türme zu verstärken, die die Mauer überragten (einer stürzte 1899 ein). Anfangs führten nur drei Tore in die Stadt, später erbaute man aus verkehrstechnischen Gründen ein viertes Stadttor („Neues Tor“). Um den natürlichen Schutz zu erhöhen, die früher so lebenswichtige Wasserversorgung der Stadt zu sichern und Mühlen vor den Toren der Stadt anlegen zu können, wurden zusätzlich umfangreiche Wasserbauten ausgeführt.

Wichtiger Zentralort blieb Neubrandenburg auch, als die Stadt 1298 mit der Herrschaft Stargard in die Hand der Mecklenburger gelangte und mit dieser ab 1347 schließlich als Reichslehen zum Besitz der Fürsten, Herzöge, zuletzt Großherzöge zu Mecklenburg zählte. Seit dem Spätmittelalter gehörte Neubrandenburg neben Güstrow und Parchim zu den wichtigsten Verwaltungszentren des mecklenburgischen Binnenlandes. Im 14. und 15. Jahrhundert war die Stadt Hauptresidenz des Herzogtums Mecklenburg-Stargard. Als Vorderstadt der mecklenburgischen Landstädte des Stargardischen Kreises hatte Neubrandenburg im Rahmen der seit 1523 vereinten Landstände Mecklenburgs unmittelbaren Einfluss auf die Landesverwaltung. Ihre Bürgermeister zählten im altmecklenburgischen Ständestaat zu den ranghöchsten Politikern.

Bereits 1523 predigte der Stralsunder Johann Berckmann mit herzoglicher Hilfe in Neubrandenburg die lutherische Lehre. Das bedeutende und seit Stadtgründung bestehende Franziskanerkloster wurde um 1552 säkularisiert. Selbst der Klostervorsteher (Guardian) war zum Protestantismus übergetreten.

17. bis 19. Jahrhundert

Im Frühjahr 1631 wurde die befestigte Stadt von kaiserlichen Truppen der katholischen Allianz unter General Tilly erobert und verwüstet. Hunderte Menschen wurden gefoltert, gequält und ermordet, Kirchen und Wohnhäuser ausgeraubt und zerstört. Selbst das Kircheninnere bot der wehrlosen Bevölkerung keinen Schutz.[25] Noch Jahrhunderte später waren diese Ereignisse als Schreckenstage der Stadtgeschichte im Lebensalltag der Menschen präsent. Im November 1991 wurden bei Erdarbeiten am Friedländer Tor menschliche Skelette entdeckt. In der Nähe hatten Tillys Truppen eine Bresche in die Stadtmauer geschossen. In einer Notgrabung durch Mitarbeiter des Neubrandenburger Regionalmuseums wurden die Knochen dokumentiert und geborgen. Aufgrund der Lage des Fundplatzes, Spuren von Gewalteinwirkungen an einigen Knochen und der Auffindung eines Uniformkopfes aus dem 17./18. Jahrhundert wurde davon ausgegangen, dass es sich um ein Massengrab handelt, das im Zuge der Eroberung Neubrandenburgs durch General Tilly angelegt wurde. Ende 2009 wurden die Skelettreste anthropologisch untersucht. Alle der mindestens 13 Individuen waren Männer, die in einem Alter von 15 bis 44 Jahren verstorben waren. Die durchschnittliche Körperhöhe betrug 170 cm. Der Zustand der Gebisse ließ auf eine gute, fleischreiche Ernährung schließen. Sehr häufige entzündliche Erkrankungen des Schädeldaches und der Nasennebenhöhlen sowie Spuren von Mundschleimhautentzündungen deuteten auf äußerst schlechte hygienischen Verhältnisse, Parasitenbefall und unzureichende Wohnverhältnisse. Es fanden sich mehrfach Folgen verschiedener Gewalteinwirkungen. Drei Schädel zeigten Spuren stumpfer Gewalteinwirkung in Form ausgedehnter Trümmerbrüche. Zwei Schädel wiesen Spuren scharfer Gewalt mit jeweils mehreren Hieben auf. An zwei Schädeln fanden sich Schussverletzungen als Einschussöffnungen. Die Analyse der Herkunft durch die Anthropologin und Humanbiologin Gisela Grupe legt nahe, dass alle Bestatteten Einwohner Neubrandenburgs waren.[26][27]

In der 2. Ringstraße wurden im Frühjahr 2015 sieben Gräber ohne Zusammenhang zu einem regulären Friedhof entdeckt. Sie stammen wohl aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Skelette wurden von der Anthropologin Bettina Jungklaus untersucht. Von den sechs Erwachsene waren vier Männer und zwei Frauen, die im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 60 verstarben. Außerdem wurde ein Neugeborenes gefunden. Die Körperhöhen entsprachen dem zeittypischen Durchschnitt. Die Krankheitsbelastung war unauffällig und es gab keine Verletzungen an den Knochen, die um den Todeszeitpunkt herum entstanden waren. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die bestatteten Personen nicht in die Kämpfe bzw. den Überfall im März 1631 verwickelt waren. Beide Frauen wiesen eine sehr hohe Kariesbelastung auf. Einer der jung verstorbenen Männer litt wahrscheinlich am Ehlers-Danlos-Syndrom. Die Gründe für die irreguläre Bestattung der Verstorbenen an der Stadtmauer konnten nicht geklärt werden.[28]

Infolge des Dreißigjährigen Krieges musste Neubrandenburg 1671 als einzige mecklenburgische Stadt den Stadtkonkurs anmelden. Es brauchte mehr als eineinhalb Jahrhunderte, ehe sich Neubrandenburg von den Kriegsfolgen allmählich erholt hatte. Noch im 18. Jahrhundert lagen in Hauptverkehrsstraßen der Altstadt einzelne Hausgrundstücke wüst oder wurden temporär als Gärten genutzt.

.jpg.webp)

Stadtbrände vernichteten 1676 und 1737 große Teile der historischen Bausubstanz. Ab Ende der 1730er Jahre entstanden alle nunmehr markanten Gebäude, die neben den mittelalterlichen Wehrbauten und Kirchen das Bild der Altstadt bis 1945 prägten. Dazu gehörte als Mittelpunkt des zentralen Marktplatzes ein spätbarockes Rathaus nach Entwürfen des herzoglichen Hofbaumeisters Julius Löwe.

Die Wahl zur fürstlichen Hauptresidenz und Hauptstadt des 1701 neu gebildeten (Teil-)Herzogtums Mecklenburg-Strelitz scheiterte am Bürgerstolz der Neubrandenburger und führte zur Gründung der neuen Residenzstadt Neustrelitz, wo fortan alle Behörden der (groß-)herzoglichen Landesverwaltung angesiedelt waren. Auch die seit der Reformation in Neubrandenburg beheimatete Superintendentur des Kirchenkreises Stargard wurde Mitte des 18. Jahrhunderts nach Neustrelitz verlegt.

Nach Beginn des 18. Jahrhunderts festigte sich jedoch die Rolle Neubrandenburgs als Vorderstadt und politisches Zentrum innerhalb des Verfassungssystems des altmecklenburgischen Staates. Die förmliche Inthronisation neuer Herrscher im Strelitzschen Landesteil, vollzogen nach alten Gebrauch durch den „Handschlag“ (d. h. den Treueeid) der Ritter- und Landschaft, wurde traditionell in Neubrandenburg zelebriert. Hier trafen sich auch die parlamentarischen Gremien und es blieb bis zum Ende der Monarchie der Sitz ihrer Kreisbehörde.

In der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit belebte Herzog Adolf Friedrich IV. die mittelalterliche Residenzstadtfunktion Neubrandenburgs neu. Ab 1774 entstand direkt auf dem Marktplatz ein fürstliches Residenzschloss (in Neubrandenburg traditionell als Palais bezeichnet, seit den 1920er Jahren in städtischem Besitz und vor der Zerstörung 1945 teilweise museal genutzt). Alljährlich während der Sommermonate wurde die Stadt fortan zum Mittelpunkt des höfischen Lebens im kleinen Landesteil Mecklenburg-Strelitz. Der landestypisch bescheidene Glanz monarchischer Prachtentfaltung endete 1794 mit dem Tod des Herzogs. Heute kündet nur noch der herzogliche Marstall sowie das Schauspielhaus, der älteste erhaltene Theaterbau in Mecklenburg-Vorpommern, von dieser Zeit der Stadtgeschichte.

Trotz äußerem Schein blieb die wirtschaftliche Grundlage des Lebens dürftig. Der Niedergang des Landes im Dreißigjährigen Krieg, die Lage in einem der am dünnsten besiedelten Gebiete Deutschlands, vor allem aber der Fortbestand der landständischen Verfassung in Mecklenburg bis 1918 hemmten die Entwicklung der Stadt nachhaltig. Neben der Eigenversorgung beschränkte sich die wirtschaftliche Bedeutung Neubrandenburgs in der Folgezeit im Wesentlichen auf Nahmarktfunktionen für das Umland. Die Industrialisierung setzte im 19. Jahrhundert nur zögernd ein. Verarbeitungsbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse entstanden, Eisengießereien und Maschinenbaufabriken produzierten für Agrarbetriebe aus dem Umland. Weithin berühmt waren jedoch Neubrandenburger Pferde- und Wollmärkte. 1770 fand in Neubrandenburg die letzte öffentliche Hinrichtung statt (Goethe war 21 Jahre alt, als man in Neubrandenburg noch immer „räderte“). Wegen schlechter gesellschaftlicher Verhältnisse in Mecklenburg und unter dem Eindruck der gescheiterten 1848er Reformbewegung migrierten auch zahlreiche Neubrandenburger nach Amerika, meistens in die USA[30].

Den Anschluss an die Moderne ermöglichte der Beitritt beider mecklenburgischer Landesteile zum Norddeutschen Bund. 1863 wurde die Tor- und Zollsperre aufgehoben. 1864 erhielt Neubrandenburg Eisenbahnanschluss, 1867 begann der Betrieb auf der Strecke Lübeck–Stettin, 1877 folgte die Strecke Berlin–Stralsund. In der Stadt erwachte eine rege Bautätigkeit. In der Altstadt wurden vielfach alte Fachwerkbauten saniert oder durch Neubauten ersetzt. Zugleich wuchs die Stadt zügig über den mittelalterlichen Mauerring hinaus. Man bemühte sich im 19. Jahrhundert, die längst schadhaft gewordenen mittelalterlichen Wehrbauten instand zu setzen und nach dem historistischen Zeitgeschmack zu gestalten. Vor allem diese Leistungen früher Denkmalpflege in Neubrandenburg haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Stadt heute eine gut erhaltene mittelalterliche Wehranlage hat. Zu dieser Zeit entwickelte sich auch ein reger Tourismus in und um Neubrandenburg. Als „Augustabad“ entstand am Ostufer des Tollensesees ein mondänes Villenviertel mit Pensionen, dem Aussichtsturm Behmshöhe und dem eigens 1895 eröffneten Kurhotel, das berühmte Gäste wie Theodor Fontane nach Neubrandenburg zog.

Eine jüdische Gemeinde bildete sich in Neubrandenburg um 1864. Die rasch steigende Mitgliederzahl führte 1877 zum Bau einer aufwändig orientalisch gestalteten Synagoge in der (heutigen) Poststraße. Bis zur Jahrhundertwende hatte die traditionelle Ausgrenzung der Juden in Neubrandenburg aufgehört und jüdische Mitbürger – vor allem Kaufleute – unterschieden sich kaum mehr von anderen Bewohnern der Stadt. 1914 wurde Neubrandenburg Sitz der jüdischen Landesgemeinde von Mecklenburg-Strelitz, der einzigen jüdischen Gemeinde in diesem Landesteil, mit Zuständigkeit für alle hier lebenden Juden.[31] Jedoch blieb der Anteil jüdischer Mitbürger an der Stadtbevölkerung Neubrandenburgs weiterhin gering.

Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

Obwohl die Nationalsozialisten im landwirtschaftlich geprägten Norden schon seit den 1920er Jahren eine wachsende Anhängerschaft verzeichnen konnten, setzte antisemitische Propaganda in Neubrandenburg vergleichsweise spät ein, erst nach dem Wahlsieg der NSDAP als führende politische Kraft. Sie unterschied sich fortan jedoch kaum von zeittypischen Vorgängen wie überall im Reich.

Zwischen 1933 und 1945 wurden in Neubrandenburg, überwiegend außerhalb der historischen Altstadt, rund 900 Häuser mit rund 1900 Wohnungen gebaut. Diese Neubauten überstanden das Kriegsende ohne größere Verluste.

In der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 1933, drei Wochen nach der „Aktion wider den undeutschen Geist“ der Deutschen Studentenschaft, fand auf dem Marktplatz eine Bücherverbrennung statt, die von der örtlichen NSDAP organisiert wurde, deren Ortsgruppenführer auch die Hauptrede hielt. Nach Abwanderungen zahlreicher Familien lebten 1938 noch 15 jüdische Einwohner in Neubrandenburg. In der Reichspogromnacht (1938) steckte ein SA-Mann die Synagoge in Brand. Die Feuerwehr ließ sie ausbrennen und verhinderte lediglich ein Übergreifen der Flammen auf die anliegenden Häuser. Die Neubrandenburger Presse trug zur antisemitischen Hetze bei, indem sie unter anderem Schilder an Eingangstüren von Geschäften forderte, die Juden den Zutritt untersagten. Unter nationalsozialistischem Druck verzichtete die jüdische Gemeinde schließlich 1940 auf das Erbbaurecht an ihrem Bestattungsplatz am Ende der Scheunenstraße vor dem Friedländer Tor und stimmte dessen Auflassung zu. Die nationalsozialistische Presse bejubelte die Verlegung des jüdischen Friedhofs, an dessen Stelle 1941 eine Militär-Baracke errichtet wurde. Dabei wurden die vorhandenen Gräber auf den sogenannten Alten Friedhof umgebettet, später baubedingt nochmals in einen anderen Friedhofsteil verlegt und mit ihm in den 1980er Jahren schließlich ganz aufgelassen. Während bei der Beräumung des Friedhofs ohne Dokumentation nahezu alle erhaltenen Grabmale Neubrandenburger Bürgerfamilien vernichtet wurden, sorgte der um die Stadtgeschichte verdiente Steinmetzmeister Dassow dafür, dass wenigstens die noch vorhandenen jüdischen Grabsteine erhalten blieben.[32]

Während der Aufrüstung der Wehrmacht wurde Neubrandenburg ab 1933 als Militärstandort ausgebaut.[33] 1936 entstand der Fliegerhorst Trollenhagen, 1938 die Panzerkasernen im Süden der Stadt und 1940/1941 die Torpedoversuchsanstalt an und auf dem Tollensesee. Auch wurden diverse Rüstungsbetriebe angesiedelt wie z. B. ab 1935 die ursprünglich in Berlin-Britz ansässige Firma Curt Heber (später Mechanische Werkstätten Neubrandenburg (MWN)), die u. a. Bombenabwurfgeräte produzierte. In dieser Zeit stieg die Einwohnerzahl Neubrandenburgs auf 20.000.[34] Seit 1939 war Neubrandenburg, aus dem Landkreis Stargard ausgegliedert, kreisfreie Stadt mit Sonderstatus.

Im April 1943 wurden die ersten 200 weiblichen Gefangenen aus dem KZ Ravensbrück zur Zwangsarbeit in die Mechanische Werkstätten deportiert. Die Gefangenen wurden nachts zunächst in einer leer stehenden Fabrikhalle eingesperrt. Das Barackenlager Ost in der Ihlenfelder Vorstadt, in dem osteuropäische Zwangsarbeiter der MWN untergebracht waren, wurde nun schrittweise geräumt und zu dem größten Außenlager des KZ Ravensbrück ausgebaut. Im August 1944 waren etwa 5000 weibliche KZ-Gefangene in diesem so genannten „Stadtlager“ interniert. Es wurde nun geteilt, und ein zweites Außenlager (genannt „Waldbau-Lager“) entstand in einem Waldgebiet zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz. Am Kriegsende waren ca. 7000 weibliche Gefangene in diesen beiden Lagern interniert.[35][36] Im Januar 1945 wurden außerdem 200 männliche KZ-Häftlinge in der Fabrik eingesperrt. In dem unterirdischen Waldbau-Lager sollte die Produktion der MWN vor alliierten Luftangriffen geschützt werden. In den letzten Kriegswochen musste die Produktion aber eingestellt werden, und die Gefangenen wurden zu Schanzarbeiten rund um Neubrandenburg gezwungen. Misshandlungen durch SS-Aufseherinnen und Wachmannschaften waren alltäglich. Bis heute liegen keinerlei genaue Zahlen darüber vor, wie viele Gefangene in Neubrandenburg starben. Ein Großteil der kranken KZ-Häftlinge wurde in das KZ Ravensbrück deportiert und starb dort.[37]

Zerstörung der Stadt 1945

Beim Näherrücken der Roten Armee hatten sich die meisten Einwohner von Neubrandenburg in den umliegenden Wäldern versteckt. Zusätzlich hatte man am 28. April 1945 Frauen und Kinder evakuiert.[38] Am 29. April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, nahm die Rote Armee Neubrandenburg als fast menschenleere Stadt ohne Widerstand oder nennenswerte Kampfhandlungen ein. Danach brannten Rotarmisten die historische Altstadt zu 80,4 % nieder.[39][40] Vernichtet wurden dabei fast alle öffentlichen Gebäude der städtischen Verwaltung wie auch die gesamte Bebauung auf dem und rund um den Marktplatz, darunter das bekannte großherzogliche Palais und die darin untergebrachte Städtische Kunstsammlung. Die sowjetischen Truppen sollen zwar behauptet haben, dass sie in eine brennende Stadt einzogen. Es wurde später nachgewiesen, dass die SED diese Berichte gefälscht hatte. Neubrandenburg erlebte damit ein Schicksal, wie es fast alle Städte im östlichen Mecklenburg und der angrenzenden Uckermark (z. B. Friedland, Gartz (Oder), Malchin, Prenzlau oder Woldegk), wo auch zentrale Teile der Altstädte 1945 in Flammen untergingen.

Am 5. Mai 1945 brannte auch das Hauptgebäude der Torpedoversuchsanstalt (TVA) im Tollensesee ab. Der Brand wurde nicht von den sowjetischen Besatzern gelegt. Es ist nicht geklärt, wer den Brand gelegt hat.

Neueste Forschungen konnten für Neubrandenburg die Opferzahlen am Kriegsende spezifizieren.[41] Danach sind für Neubrandenburg zwischen Ende Mai und Ende September 1945 insgesamt 2052 Todesfälle belegbar, darunter 382 deutsche und 263 sowjetische Militärangehörige.[42] Die Zahl an Selbstmorden zwischen dem 29. April und dem 1. Mai 1945 belief sich in Neubrandenburg auf 115 Personen.[43] Grund hierfür waren vermutlich sowohl die jahrelange Manipulation seitens der deutschen Kriegspropaganda als auch Übergriffe der sowjetischen Sieger auf die Bevölkerung.

Gefangenenlager in Neubrandenburg-Fünfeichen

1939 entstand auf dem Gelände des Gutes Fünfeichen, einem Ausbau innerhalb der Stadtfeldmark von Neubrandenburg, das Kriegsgefangenenlager „Stalag II A“. Geplant und gebaut für 10.000 Gefangene, waren 1944 im Lager 20.000 Kriegsgefangene untergebracht. Insgesamt wurden ca. 120.000 Kriegsgefangene aus zehn Ländern in den Gefangenenlagern zwischen 1939 und Ende April 1945 registriert.

Nach Kriegsende und Auflösung der Kriegsgefangenenlager wurde das Stammlager Neubrandenburg-Fünfeichen von Frühsommer bis Herbst 1945 als Repatriierungslager für befreite KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter genutzt, später als Internierungs- und Speziallager des NKWD unter dem Namen „Speziallager Nr. 9“ weitergenutzt. Interniert waren fast ausschließlich Deutsche, die meist ohne Untersuchung festgenommen wurden, keine Verurteilten und keine Kriegsgefangenen. Darunter waren viele Jugendliche, die meist unschuldig unter dem Vorwurf standen, zum „Werwolf“ zu gehören. Bis zur Schließung des Lagers 1948 zählte man ca. 18.000 Internierte, von denen über 5000, d. h. mehr als ein Viertel, an den Haftbedingungen gestorben sind. Der Höchststand lag im September 1946 bei 10.679 registrierten Häftlingen. Das sowjetische Lager gehörte zu den Tabuthemen in der DDR. 1993 wurde ein Mahnmal eingeweiht, zwei Gräberfelder sind zugänglich.[44]

Entwicklung nach 1945

Die Kriegsfolgen waren auch für Neubrandenburg nicht weniger dramatisch, als für andere deutsche Städte. Die Brandschatzung 1945 hatte einen großen Teil des Wohnungsbestandes in der Stadt vernichtet. Die Verkehrsinfrastruktur war zusammengebrochen. Handel, Handwerk und Gewerbe lagen weitgehend am Boden. Zeitgleich strömte aus Osten und Süden ein Heer von kriegsbedingten Flüchtlingen und Vertriebenen durch die Stadt. Eine Besonderheit in Neubrandenburg mag gewesen sein, dass zahlreiche alteingesessene Neubrandenburger Familien nach dem Totalverlust all ihrer Habe die Stadt gen Westen verließen und mit ihnen auch in Jahrhunderten gewachsener Bürgerstolz und Traditionsbewusstsein verloren ging.

Auch die medizinische Versorgung war sehr schlecht. Es verbreiteten sich Krankheiten, insbesondere Typhus. Ab dem 29. August 1945, mussten alle Neu-Erkrankungen gemeldet werde, sodass man eine weitere Ausbreitung langsam bekämpfen konnte. Es wurde auch ein Maßnahmen-Protokoll verabschiedet, dass die Sauberkeit der Häuser regelte und damit wurde das Ungeziefer bekämpft, das die Ausbreitung beschleunigte, wie z. B. Läuse, Ratten und Mäuse. Als weitere Maßnahme wurde zusätzlich zur Seuchenstation des Krankenhauses die Gaststätte der „Tannenkrug“ zum Infektionshaus erklärt, in dem die Typhuskranken behandelt werden konnten. Problematisch war trotzdem das fehlende Personal, da nur noch vier Ärzte in der Stadt praktizierten. Nach all diesen Maßnahmen senkte sich die Zahl der Infizierten bis zum 17. April 1946 auf 14 Typhuspatienten herab. Danach traten noch vermehrt Tuberkulose-Erkrankungen auf und der „Tannenkrug“ wurde zu einer Tbc-Station erklärt. Die medizinisch Lage entspannte ab 1953 und bis 1962 war medizinische Versorgung wieder intakt.[45]

Der Wieder- oder vielmehr Neuaufbau des Stadtzentrums ab 1952 erfolgte in Neubrandenburg bis in die frühen 1960er Jahre hinein mit hohem gestalterischen Anspruch. Das historische Straßenraster wurde weitgehend beibehalten. Die Neubebauung dieser Zeit nahm Rücksicht auf die Wehrbauten des Mittelalters. Man bemühte sich, herausragende Bauformen aus dem historischen Stadtbild in den Neubauten zu zitieren und damit die Erinnerung an das zerstörte alte Stadtbild wach zu halten. Der Neubrandenburger Stadtkern erhielt im Zuge dieses Neuaufbaus ein neues Gesicht. Gleichwohl findet diese Neubrandenburger Aufbauleistung in der Fachwelt zunehmend Anerkennung und Wertschätzung.

Ab den 1960er Jahren wandte man sich von dieser Form des sozialistischen Klassizismus ab; der nachfolgende modernistische Städtebau nahm kaum noch Rücksicht auf das historische Stadtgefüge und wird demzufolge ungleich stärker kritisiert.[46] So wurde der Marktplatz im Zuge des Wiederaufbaus um etwa ein Fünftel verkleinert. Viele stadtbildprägende Bauten wurden nicht wiedererrichtet. Etwa das Alte Rathaus, das seit dem 18. Jahrhundert als bestimmender Solitärbau mitten auf dem Marktplatz gestanden hatte und 1945 bis auf die Umfassungsmauern ausgebrannt war. Auch das (groß-)herzogliche Palais bzw. Stadtschloss, das rund 150 Jahre die Ostseite des Marktplatzes begrenzte und dessen Reste nach dem Brand 1945 kaum noch erkennbar waren, und zahlreiche weitere stadtbildprägende Gebäude, die im Großbrand 1945 untergegangen waren, rekonstruierte man nicht.

Ab 1957 befand sich der Sitz des Kommandos des Militärbezirkes V (auch „Militärbezirk Nord“ genannt) der Landstreitkräfte der NVA in Neubrandenburg.

Von 1952 bis 1990 war Neubrandenburg wiederum Verwaltungszentrum und Behördensitz – nunmehr des gleichnamigen Bezirkes der DDR, (bis 1968) zugleich als Kreisstadt des gleichnamigen Kreises Neubrandenburg sowie seit dem 1. Januar 1969 als kreisfreie Stadt mit einem Oberbürgermeister als Stadtoberhaupt (seit den 1930er Jahren bis 1946 hatte Neubrandenburg schon einmal einen Oberbürgermeister als Stadtoberhaupt).

Ziel war es, die Stadt weiter zum wirtschaftlichen und politischen Zentrum im Norden der DDR auszubauen. Dazu war ein Ausbau auf mindestens 100.000 Einwohner sowie die Ansiedlung zahlreicher Industriebetriebe geplant. Als große Neubaugebiete mit typischen Plattenbauten entstanden seit Mitte der 1960er Jahre die Stadtgebiete Ost und West, der Datzeberg mit rund 3500 Wohnungen, das Reitbahnviertel mit rund 3000 Wohnungen sowie die Erweiterungen des Stadtgebiets Süd, u. a. um den Stadtgebietsteil Lindenberg. Industrieanlagen wurden erweitert oder neu errichtet, darunter ein Reifenwerk und das Reparaturwerk Neubrandenburg, ein Reparaturwerk für Militärtechnik, der VEB Ölheizgerätewerk Neubrandenburg sowie ein Containerbahnhof mit entsprechenden Abfertigungsanlagen.

_1982%252C_MiNr_2706.jpg.webp)

Auf dem Lindenberg wurde zudem ein Areal abgetrennt, das ab 1981 Sitz der Bezirksverwaltung (BV) des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) für den Bezirk Neubrandenburg war. 1987 wurde auch die zugehörige Untersuchungshaftanstalt (heute JVA Neubrandenburg) vom vorherigen BV-Standort in Neustrelitz nach Neubrandenburg verlagert. Das Gelände war unter anderem mit Wachtürmen und Bunkeranlagen durch ca. 220 Soldaten des Wachregiments „Feliks Dzierzynski“ umfänglich gesichert.

Neubrandenburg wuchs zum Ende der 1980er auf etwas mehr als 90.000 Einwohner und ist trotz sinkender Einwohnerzahlen während mehrerer Jahre noch immer Oberzentrum und drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. 1989 wurde in Neubrandenburg eine Pädagogische Hochschule eröffnet, die ab 1990 zur breiter aufgestellten Hochschule Neubrandenburg umprofiliert wurde.

Nach 1991 wurde im Rahmen der Städtebauförderung mit der Sanierung des historischen Stadtkerns mit dem Schauspielhaus begonnen und der seit den 1970er Jahren laufende Wiederaufbau der Marienkirche mit geändertem Konzept fortgesetzt und mit der Eröffnung als „Konzertkirche“ 2001 zum Abschluss gebracht. Auch die Plattenbausiedlungen – vor allem das nördliche Vogelviertel, das Reitbahnviertel, die Oststadt und der Datzeberg sowie die Nordstadt mit der Ihlenfelder Vorstadt – werden seit 1993 bzw. 1999 durch Programme zum Stadtumbau und zur „Sozialen Stadt“ erheblich aufgewertet.

Durch die Kreisgebietsreform 2011 wurde Neubrandenburg am 4. September 2011 von der kreisfreien Stadt zur Kreisstadt des neu gebildeten Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, des flächengrößten Landkreises in Deutschland.

Eingemeindungen

- 1. Juli 1950: Gemeinde Broda

- 1. April 1959: Gemeinde Küssow

- 1. Juli 1961: Gemeinde Weitin

Bevölkerungsentwicklung

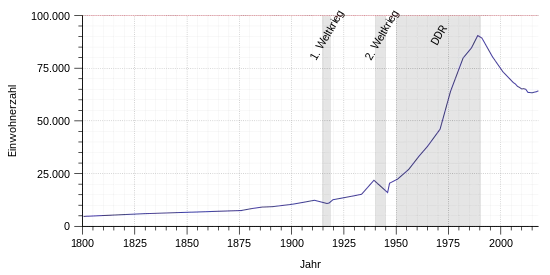

Im Jahr 1989 erreichte die Bevölkerungszahl der Stadt Neubrandenburg mit über 90.000 ihren historischen Höchststand. Seit der Wende und dem Ende der DDR hat die Stadt wegen des Geburtenrückgangs, der anfangs hohen Arbeitslosigkeit und des staatlich geförderten Fortzugs von Arbeitslosen mehr als 26.000 Einwohner verloren.[47][48]

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt: Bis 1829 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990)[49]. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Die Einwohner waren überwiegend evangelisch.[50][51]

|

|

|

- ¹ Volkszählungsergebnis

Konfessionsstatistik

2017 waren von den Einwohnern Neubrandenburgs 8,6 % evangelisch-lutherische Christen und 4,3 % Katholiken. Die übrigen, also andere Glaubensrichtungen sowie Konfessionslose, werden nur zusammen ausgewiesen, ihr Anteil lag bei 87,1 %.[52] Der Anteil der Protestanten und Katholiken ist seitdem weiter gesunken. Ende 2019 waren 8,3 % der Einwohner evangelisch, 2,9 % katholisch und 88,8 % gehörten entweder einer anderen Religion an oder waren konfessionslos.[53]

Politik

Stadtvertretung

Die Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg besteht aus 43 Abgeordneten. Seit den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern 2019 setzt sie sich wie folgt zusammen:

Bürgermeister

Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg ist seit dem 1. April 2015 Silvio Witt.[54] Nachdem der bisherige Oberbürgermeister Paul Krüger (CDU) aus Altersgründen bei der Bürgermeisterwahl 2015 nicht mehr antrat, setzte sich bei der Stichwahl am 15. März 2015 Silvio Witt (parteiunabhängig) gegen Torsten Koplin (Die Linke) mit 69,7 % zu 30,3 % der Stimmen durch.

Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister (seit Anfang des 19. Jahrhunderts):

- (vor 1800)–1815: Hans Toll, Bürgermeister

- 1815–1826: Friedrich Rahtkens, Bürgermeister

- 1816–1830: Friedrich Müller, Bürgermeister

- 1826–1847: Karl Moll, Bürgermeister

- 1830–1883: Friedrich (II.) Brückner, Bürgermeister

- 1847–1851: Ludwig (der Ältere) Roggenbau, Bürgermeister

- 1851–1863: Hans Wulfleff, Bürgermeister

- 1863–1889: Wilhelm Ahlers, Bürgermeister

- 1883–1904: Gustav (III.) Brückner, Bürgermeister

- 1889–1923: Adolf Pries, Bürgermeister

- 1923–1933: Hubert Exss, Bürgermeister

- 1933–1933: (N. N.) Lüder, Staatskommissar

- 1933–1934: Ernst Retzlaff, Bürgermeister (NSDAP)

- 1934–1945: Walter Hamann, Bürgermeister, ab 1939 Oberbürgermeister

- 1945–1945: Kurt Mücklisch, Oberbürgermeister

- 1945–1950: Friedrich Schwarzer, Oberbürgermeister, ab 1946 Bürgermeister

- 1950–1952: Charlotte Schlundt, Bürgermeisterin

- 1952–1961: Walter Rösler, Bürgermeister

- 1961–1963: Otto Prix, Bürgermeister

- 1963–1967: Horst Jonas, Bürgermeister (SED)

- 1967–1968: Ilse Höwe, Bürgermeisterin

- 1968–1990: Heinz Hahn, Bürgermeister, ab 1969 Oberbürgermeister (SED)[55]

- 1990–1994: Klaus-Peter Bolick, Oberbürgermeister (CDU)

- 1994–2001: Gerd zu Jeddeloh, Oberbürgermeister (parteilos für PDS, SPD und Grüne)

- 2001–2015: Paul Krüger, Oberbürgermeister (CDU)

- seit 2015: Silvio Witt, Oberbürgermeister (parteilos)

Kreistagswahlen

Bei den Kreistagswahlen wählen die Einwohner der Stadt den Kreistag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mit, nähres siehe dort.

Näheres zum Wahlverfahren und zu rechtlichen Bestimmungen: Kreistag (Mecklenburg-Vorpommern)

Landtagswahlen

Bei den Wahlen zum Landtag besteht das Stadtgebiet aus zwei Wahlkreisen. Dem Landtagswahlkreis Neubrandenburg I und dem Landtagswahlkreis Neubrandenburg II.

Wappen

Wappen der Stadt Neubrandenburg |

Blasonierung: „In Silber ein sechsfach gezinntes rotes Stadttor mit offenem gotischen Doppelportal und zwei Spitztürmen mit je zwei betagleuchteten Fenstern nebeneinander, flankiert von Seitenflügeln mit je zwei betagleuchteten Fenstern nebeneinander und gegipfeltem Dach, beide Dächer mit einem Knauf besteckt; auf den mittleren Zinnen ein seitlich gekehrter blauer Kübelhelm mit rotem Adlerflug.“[56]

Das Wappen wurde am 11. Mai 1966 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bestätigt, 1994 neu gezeichnet und unter der Nr. 40 der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern registriert. |

| Wappenbegründung: Das Wappen ist nach dem Siegelbild des SIGILLVM BVRGENSIVM CIVITATIS NOVE BRANDEBORCH – als Abdruck erstmals 1287 überliefert – gestaltet worden. Mit dem Stadttor wird Neubrandenburg als stark befestigte Stadt gekennzeichnet. Kübelhelm und Helmzier stellen das Oberwappen des Stifters der Stadt dar, Markgraf Johann I. von Brandenburg. |

Flagge

Die Flagge ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß und Rot gestreift. Die roten Streifen nehmen je ein Fünftel, der weiße Streifen nimmt drei Fünftel der Länge des Flaggentuchs ein. Der weiße Streifen ist in der Mitte mit den Figuren des Stadtwappens belegt: mit einem sechsfach gezinnten roten Stadttor mit offenem gotischen Doppelportal und zwei Spitztürmen mit je zwei betagleuchteten Fenstern nebeneinander, flankiert von Seitenflügeln mit je zwei betagleuchteten Fenstern nebeneinander und gegipfeltem Dach, beide Dächer mit einem Knauf besteckt; auf den mittleren Zinnen mit einem seitlich gekehrten blauen Kübelhelm mit rotem Adlerflug. Die Figuren nehmen insgesamt fünf Neuntel der Höhe und etwa ein Viertel der Länge des Flaggentuchs ein. Die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5:3.[57]

Dienstsiegel

Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift „VIERTORE-STADT NEUBRANDENBURG“.[57]

Städtepartnerschaften

|

Sehenswürdigkeiten und Kultur

Bauwerke

- Die Neubrandenburger Stadtbefestigung ist „im Gebiet des Backsteinbaus das am vollständigsten erhaltene Beispiel einer mittelalterlichen Stadtbefestigung“.[59] Auf etwa 2.300 Meter Länge umschließt die mittelalterliche Stadtmauer bis zu sieben Meter Höhe noch heute das alte Stadtzentrum vollständig. Eingebettet in den fast kreisrunden Mauerring sind vier herausragende spätgotische Stadttore aus dem 13. bis 15. Jahrhundert (Friedländer Tor, Stargarder Tor, Treptower Tor und Neues Tor), zahlreiche Wiekhäuser (Wachhäuser) und der Fangelturm.[60]

Die aus rotem Backstein errichteten Tore gaben Neubrandenburg den Beinamen Stadt der vier Tore. Vor dem Zweiten Weltkrieg galt Neubrandenburg als Rothenburg des Nordens. - Die Hauptpfarrkirche St. Marien, 1298 geweiht, nach etlichen Bränden im 19. Jahrhundert durch Friedrich Wilhelm Buttel saniert, im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt und seit den 1970er Jahren bis 2001 zum Konzertsaal umgebaut, ist heute als Konzertkirche international renommiert. Der 90 Meter hohe Kirchturm beherbergt eine Ausstellung zur europäischen Backsteingotik, einen Raum mit 360°-Panoramavideo des alten Neubrandenburgs und einen Rundgang mit Aussicht über die Stadt.

- Das Franziskanerkloster mit Klosterkirche St. Johannis. Der Klosterbau ist seit 2013 der größte Standort des Regionalmuseums Neubrandenburg.

- Das von der späteren Stadtarchitektin Iris Grund entworfene Haus der Kultur und Bildung ist ein 1965 fertiggestellter Komplex am Marktplatz mit Veranstaltungssaal, Stadtbibliothek, Einzelhandel und Gastronomie. Das zugehörige 56 Meter hohe Turmhochhaus bietet ein Panorama-Café und eine Aussichtsplattform. Bis 2015 wurde das Ensemble umfassend saniert.

- Das Schauspielhaus stammt von 1794 und ist das älteste erhaltene Theatergebäude Mecklenburg-Vorpommerns.

- Der Fürstenkeller in der Stargarder Straße 37 war einst herzogliches Gästehaus und seit Mitte des 18. Jahrhunderts Schankwirtschaft und Herberge. 1796 wurde darin die erste deutsche Hagelversicherung begründet, die „Hagelkasse“. Im 19. Jahrhundert kehrte der in der Nachbarschaft wohnende Schriftsteller Fritz Reuter dort gern ein, ebenso der Satiriker Adolf Glaßbrenner. Auch heute gibt es dort Gastronomie.[61]

- Die Vierrademühle, die seit der Stilllegung in den 1990er Jahren und nachfolgenden Umbauten mehrere gastronomische Einrichtungen beherbergt.

- Die Kapelle St. Georg aus dem 14. Jahrhundert.

- Am östlichen Rand des Kulturparks befindet sich die 1969 eröffnete Stadthalle, die vom bekannten DDR-Architekten Ulrich Müther entworfen wurde.

- Im Wohngebiet Oststadt befindet sich der erste jemals gebaute WBS-70-Block des Neubrandenburger DDR-Wohnungsbau-Kombinates, der inzwischen unter Denkmalschutz steht.

Denkmale

Aussichtspunkte

In der Innenstadt kann man von zwei hohen Aussichtsplattformen ganz Neubrandenburg überblicken:

- vom Turm der Konzertkirche

- von der obersten Etage des HKB-Turms

Mehrere Orte in der näheren Umgebung erlauben Ausblicke auf die gesamte Stadt und die Landschaft der Umgebung:

Museen und Galerien

- Regionalmuseum Neubrandenburg, eines der ältesten bürgerlichen Museen in Mecklenburg-Vorpommern (gegründet 1872)

- Kunstsammlung Neubrandenburg (gegründet 1982)

- Das „wahrscheinlich kleinste Versicherungsmuseum der Welt“ der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe (gegründet 2007)[62]

- Ehemaliger Modellpark: Vom Mai 2000 bis zum November 2011 befand sich südöstlich der Innenstadt der „Modellpark Mecklenburgische Seenplatte“, eine von Arbeitslosen errichtete 1,4 ha große Miniatur-Schauanlage mit 250 Bauten nach historischen Vorbildern im Maßstab 1:25. Mangels weiterer öffentlicher Förderung musste die Anlage abgebaut werden. Die Miniaturen sind teilweise dem Bestand des Miniaturenparks Kalkhorst im Klützer Winkel hinzugefügt worden,[63][64] ein Teil der Bauwerke wurde allerdings weiterverkauft.[65] Zehn für den Modellpark Mecklenburger Seenplatte angefertigte Miniaturen, die bereits 2009 verkauft worden waren, sind in der Anlage „Die Welt steht kopf“ in Trassenheide auf Usedom ausgestellt.[66]

Theater und Musik

- Schauspielhaus: Das Schauspielhaus Neubrandenburg ist eine Spielstätte der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. Auf dem Spielplan stehen vor allem Schauspiele aller Epochen und Genres, aber auch Musiktheaterinszenierungen mit kleiner Orchesterbesetzung, szenische Liederabende, Kammerkonzerte, Lesungen und vieles mehr. Der Theatersaal bietet 180 Zuschauern Platz. Außerdem gibt es auch Kindervorstellungen auf der Probebühne und Soiréen im Theaterfoyer. Das 1787 als „Neues Komödienhaus“ erbaute Schauspielhaus ist das älteste erhaltene Theatergebäude in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2006 ist es Teil des von der EU anerkannten schützenswerten kulturellen Erbes und Mitglied von PERSPECTIV, der „Gesellschaft der historischen Theater Europas“.

- Konzertkirche: Die Konzertkirche Neubrandenburg gilt seit der Eröffnung 2001 als einer der modernsten Konzertsäle des Landes. Sie ist die Stammspielstätte der Neubrandenburger Philharmonie, die hier jede Saison an die dreißig Konzerte gibt. Außerdem ist die Konzertkirche ein fester Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Viele international renommierte Künstler und Orchester waren hier zu Gast. Seit einigen Jahren findet hier im Sommer das NB JOT statt, ein Jugendorchesterfestival, zu dem junge Musiker aus ganz Europa in Neubrandenburg zu Gast sind. Im Jahr 2011 war die Konzertkirche einer der zentralen Veranstaltungsorte des Bundeswettbewerbes „Jugend musiziert“ in Neubrandenburg und Neustrelitz.

- Veranstaltungen

- Neubrandenburger Jazzfrühling: Im gesamten Stadtgebiet finden im März und April Konzerte und Veranstaltungen rund um den Jazz statt. Künstler und Bands treten sowohl im großen Konzertformat als auch in kleinen Sessions auf.[67] Dem voraus geht (meist Anfang März) der jährliche Internationale Jugend-Bigband-Workshop mit der JazzNacht, welche von der Hochschul-Bigband organisiert werden.[68]

- Neubrandenburger Orgeltage: Die Kirchenmusik der St.-Johannis-Kirche richtet jedes Jahr im Mai (2012 zum 20. Mal) ein Orgelfestival aus, zu dem Organisten und andere Musiker eingeladen sind und in verschiedenen Ensembles und Projekten geistliche und weltliche Musik präsentieren.

- Neubrandenburger Jugendorchestertreffen (NB JOT): Seit 2004 sind im Juli Jugendorchester aus ganz Europa in der Konzertkirche zu Gast und musizieren gemeinsam mit berühmten Solisten und Dirigenten. Zum Abschluss gibt es jedes Jahr ein Gemeinschaftskonzert mit zuweilen mehr als 150 Musikern auf der Bühne.

Parks und Freizeitanlagen

- Der Kulturpark Neubrandenburg südwestlich der Innenstadt hält gastronomische und touristische Angebote bereit (Hotels, Gaststätten, Eisdielen, Streichelzoo, Zirkus, Volksfeste) und ist die Verbindung von Innenstadt und Tollensesee (Bademöglichkeiten am Strandbad Broda, am Badehaus und am Augustabad, Fahrgastschifffahrt, Bootsverleih, Cafés).

- Der Landschaftsgarten Brodaer Teiche ist ein ca. 40 ha großes Areal im Westen der Stadt, das als Ausflugsziel und Erholungsstätte sehr beliebt ist und Informationstafeln zur Botanik und Geologie, verschiedene Themenbereiche und eine Aussichtsplattform enthält. Im Jahr 2003 war hier ein Außenstandort der Internationalen Gartenschau Rostock.

- Im Landschaftsschutzgebiet Lindetal befindet sich die Freizeitanlage Hinterste Mühle mit Angeboten für Kinder und Familien.

Literatur

- Das Literaturzentrum Neubrandenburg im Brigitte-Reimann-Literaturhaus beherbergt ein Archiv und eine Ausstellung zum Leben und Werk der Schriftstellerin Brigitte Reimann, die ihre letzten Lebensjahre in Neubrandenburg verbrachte, und verwaltet die literarischen Nachlässe weiterer Autoren der Region. Außerdem finden hier Lesungen, Buchpremieren und literarische Diskussionsrunden statt.

- Die Fritz Reuter Gesellschaft widmet sich der niederdeutschen Sprache und insbesondere dem Leben und Werk des niederdeutschen Literaten Fritz Reuter, der aus dem nahen Stavenhagen stammt, einige Jahre seines Lebens in Neubrandenburg verbrachte und hier seine wichtigsten Werke schuf. Mit wechselnden Ausstellungen, Lesungen und Gesprächsrunden im Neuen Tor engagiert sich die Gesellschaft für die Pflege der niederdeutschen Sprache und Literatur.

- Jährlich im September und Oktober finden die von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft und dem Nordkurier ausgerichteten Uwe-Johnson-Tage statt, in deren Rahmen Lesungen, Podiumsdiskussionen und Vorträge veranstaltet werden und der Uwe-Johnson-Literaturpreis vergeben wird.

- Die Regionalbibliothek Neubrandenburg im Haus der Kultur und Bildung beherbergt neben einem großen Bestand an Belletristik, Sachbüchern, Magazinen und Non-Print-Medien einen Fachbereich für Kinder- und Jugendliteratur, eine Notenbibliothek sowie die größte Präsenzbibliothek mit Druckwerken und Zeitungen zur Landeskunde von Mecklenburg und Vorpommern nach den beiden Universitätsbibliotheken des Landes und der Landesbibliothek MV in Schwerin.

Kino

- Im kommunalen Kino Latücht laufen Programme der anspruchsvollen Filmunterhaltung, mit Filmreihen wie etwa den Deutsch-Deutschen Filmwelten, Veranstaltungen zum Thema Gourmet und Film oder den DEFA-Filmreihen. Hier findet jedes Jahr im Herbst das internationale Dokumentarfilmfestival dokumentART statt. Das Gebäude ist eine ehemalige katholische Kirche aus dem Jahr 1907 und wurde 1996 zum Kino- und Veranstaltungssaal ausgebaut.

- Das Multiplex-Kino Cinestar Neubrandenburg mit acht Kinosälen zeigt überwiegend aktuelle Filme.

Veranstaltungen

Überregional bedeutende Veranstaltungen in Neubrandenburg sind:

- Vier-Tore-Fest: Jedes Jahr am letzten Wochenende im August findet das Neubrandenburger Stadtfest mit zahlreichen Veranstaltungen, Aktivitäten, gastronomischen Angeboten und Ausstellungen statt. Auf dem Marktplatz finden Konzerte mit deutschlandweit bekannten Künstlern statt.

- Volksfeste im Kulturpark: Traditionell finden jedes Jahr im Kulturpark das Osterfest, das Pfingstfest und das Oktoberfest statt, die jeweils als größte Veranstaltungen dieser Art im Nordosten Deutschlands gelten.

- Weberglockenmarkt: Der Neubrandenburger Weihnachtsmarkt findet alljährlich von der ersten bis zur vierten Adventswoche in der Turmstraße, auf dem Marktplatz und auf dem Rathausvorplatz statt. Der Name des Weberglockenmarktes bezieht sich auf die Sage von einem Weber, der am Weihnachtsabend nur durch den Klang einer Kirchenglocke von St. Marien den Weg durch den Schneesturm nach Neubrandenburg fand.

- Festbälle: Mehrere festliche Bälle finden alljährlich im Herbst unter anderem in der Stadthalle statt. Neben dem Ball der Polizei ist vor allem der Philharmonieball ein festes Kulturereignis der Stadt, zu dem die Neubrandenburger Philharmonie unter wechselnden Themen einlädt.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Neubrandenburg ist das Oberzentrum eines etwa 400.000 Einwohner zählenden Einzugsgebietes. Die Metropolregion Stettin und die Berliner Metropolregion überschneiden sich mit dem Neubrandenburger Einzugsgebiet, daher gibt es innerhalb dieser Region vielfältige wirtschaftliche Verflechtungen.

In Bezug auf BIP pro Einwohner, Arbeitsplatzdichte[69] und Pro-Kopf-Steuereinnahmen nimmt die Stadt Neubrandenburg eine führende Position unter den großen und mittleren Städten im Osten Deutschlands ein. In Neubrandenburg sind namhafte Unternehmen des Fahrzeug- und Maschinenbaus ansässig.

Überregional bzw. global tätige Unternehmen am Standort Neubrandenburg sind z. B.: die Deutsche Post mit ihrem Logistikzentrum am Standort Weitin (mit über 3000 Arbeitnehmern größter Arbeitgeber der Region[70]), Webasto (Weltmarktführer für Standheizungen), Weber Maschinenbau (Weltmarktführer für Fleischverarbeitungsmaschinen), Fahrtec (Rettungswagen),SMW (Maschinenbau), Weka-Holzbau, Spheros (Klima-, Wasserpump- und Heizanlagen) und die Großbäckerei Unser Heimatbäcker GmbH.

Ein wachsendes Segment sind Callcenter, die Stadt ist das Zentrum der Branche in Norddeutschland. So hat z. B. Telegate seinen deutschlandweit größten Standort im Stadtgebiet. Ebenso betreiben die weltweit agierende Bertelsmann-Gesellschaft Arvato und SNT Deutschland Niederlassungen in Neubrandenburg. Auch die Informationstechnologie ist eine Wachstumsbranche in Neubrandenburg, genannt seien Unternehmen wie data experts, Computron GbR, Netik, Webbyte Systems, manageminds GmbH und die GTA Geoinformatik GmbH. Einige der IT-Unternehmen kooperieren mit der Hochschule Neubrandenburg und über die „Software-Initiative Neubrandenburg“.[71] In der Neubrandenburger Innenstadt betreibt der Verein Entität e.V. einen Hackerspace.[72]

Weitere große Arbeitgeber in Neubrandenburg sind die Stadtwerke Neubrandenburg, die WSN Sicherheit und Service GmbH, die Piepenbrock Dienstleistungen Gruppe, die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH und das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum gGmbH.

Neubrandenburg ist Standort der Industrie- und Handelskammer (IHK) für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem „Haus der Wirtschaft“ in Stettin gibt es eine Institution der IHK Neubrandenburg zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen im deutsch-polnischen Raum.[73]

Medien

- Presse

- In Neubrandenburg erscheint montags bis samstags die regionale Tageszeitung Nordkurier, die hier auch ihren Hauptsitz (unweit der Innenstadt, Friedrich-Engels-Ring) und Druckort (auf dem Datzeberg) unterhält und mit zahlreichen Lokalausgaben das östliche Mecklenburg-Vorpommern und die Uckermark versorgt. Die Lokalredaktion (Neubrandenburger Zeitung) befindet sich ebenfalls in der Innenstadt, direkt im Marktplatzcenter. Weiterhin erscheinen in Neubrandenburg die kostenlosen Wochenblätter Anzeigenkurier (mittwochs) und Vier-Tore-Blitz (sonntags) sowie einige in größeren Abständen erscheinende Zeitungen und Magazine.

- Fernsehen

- Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist mit einem Regionalstudio in der Stadt vertreten, dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg, in einer Villa nahe der Innenstadt.

- In Neubrandenburg ist der Empfang des Fernsehsenders neu'eins – Dein Regionalfernsehen möglich, einem regionalen TV-Programm, das in Neubrandenburg, Neustrelitz, Waren (Müritz), Burg Stargard, Röbel und Umgebung über das Kabelnetz zu empfangen ist. Weiterhin betreiben die Neubrandenburger Stadtwerke seit 1992 den Stadt- und Infokanal tele.n.

- Radio

- Das Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg des NDR ist auch für lokale Nachrichten auf dem Radiosender NDR 1 Radio MV verantwortlich.

- Neubrandenburg hat einen eigenen Offenen Radiokanal der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, den Sender NB-Radiotreff 88,0. Der Sender hat seinen Sitz in der Innenstadt gegenüber dem Marktplatzcenter und ist auf der Frequenz 88,0 MHz zu empfangen.

Verkehr

.jpg.webp)

Neubrandenburg liegt 85 Kilometer westlich von Stettin, 135 Kilometer nördlich von Berlin, 150 Kilometer östlich von Schwerin und 100 Kilometer südöstlich von Rostock (Luftlinie). Bis zur Ostseeküste beträgt der kürzeste Abstand knapp 60 Kilometer.

Der von Privatpersonen genutzte Flughafen Neubrandenburg befindet sich an der nördlichen Stadtgrenze in Trollenhagen.

Die Autobahn A 20 mit den Anschlussstellen Neubrandenburg-Nord und Neubrandenburg-Ost verläuft östlich von Neubrandenburg.

Um die Innenstadt sind die Bundesstraßen B 96 (Sassnitz–Stralsund und Neubrandenburg–Berlin–Zittau) und B 104 (Lübeck–Neubrandenburg–Linken) in einem etwa vier Kilometer langen Kreisverkehr (Friedrich-Engels-Ring).

Die B 192 (Neubrandenburg–Wismar) beginnt im Westen der Stadt und die B 197 (Neubrandenburg–Anklam) acht Kilometer östlich.

In Neubrandenburg kreuzen sich die Eisenbahnstrecken Berlin–Stralsund in Nord-Süd-Richtung und Lübeck–Stettin in Ost-West-Richtung. Dadurch ist der Bahnhof Neubrandenburg ein Umsteigepunkt von überregionaler Bedeutung; Neubrandenburg verfügt im Osten der Stadt zudem über eine eigene Werkstatt der DB. Weiterhin gibt es die Bahnstrecke Neubrandenburg–Friedland, auf der seit Einstellung des regulären Personenverkehrs im Jahr 1994 noch gelegentlich Sonderzugfahrten angeboten werden. Bis 1945 war Neubrandenburg außerdem der Ausgangspunkt der Mecklenburgischen Südbahn in Richtung Waren/Müritz–Parchim. Neubrandenburg war neben Cottbus und Frankfurt (Oder) eine der wenigen Bezirksstädte der DDR, die nicht vom Städteexpress der Deutschen Reichsbahn angefahren wurden.

Mit Linienbussen wird die Stadt erschlossen: Vom zentralen Busbahnhof (ZOB) in direkter Nachbarschaft des Bahnhofs führen elf Linien in alle Stadtviertel, die dabei auf über 207 Kilometer 205 Haltestellen bedienen. Sie werden von der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB), einem Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke, betrieben.

Folgende städtische Buslinien verkehren in Neubrandenburg:

| Buslinie | Strecke (wichtigste Haltestellen) | Taktung (zu Spitzenzeiten) | Sonstiges |

|---|---|---|---|

| 1 | (Chausseehaus –) Reitbahnweg – Kranichstraße – ZOB | Morgens:

30 Minuten Nachmittags: 45 Minuten |

morgens, abends sowie an Wochenenden und Feiertagen durch Linie 9 ersetzt |

| 2 | (Bethanienberg Süd –) An der Landwehr – (Am Waldrand) – Deutsche Rentenversicherung – Lindenberg – Schwedenstr. – ZOB | 15 Minuten | |

| 4 | (Küssow – Fritscheshof –) Koszaliner Straße – Juri-Gagarin-Ring – ZOB | Morgens:

unregelmäßige Taktung Nachmittags: 30 Minuten |

morgens, abends sowie an Wochenenden und Feiertagen durch Linie 8 ersetzt |

| 5 | Monckeshof – Sponholzer Straße – Usedomer Straße – ZOB | Morgens:

15–30 Minuten Nachmittags: 30 Minuten |

|

| 6 | Fünfeichen – (Am Steep – Bethanienberg Süd) – Stadtwerke – (Bachstraße) – ZOB | 45 Minuten | |

| 8 | (Carlshöhe Gartenanlage –) Waldfriedhof – Klinikum – Juri-Gagarin-Ring – ZOB | 15 Minuten | |

| 9 | (Fliegerhorst Trollenhagen – Chausseehaus –) Datzeberg – (Reitbahnweg) – Demminer Straße – ZOB | 15 Minuten | Zu den Haltestellen Chaussehaus und Fliegerhorst Trollenhagen nur mit telefonischer Anmeldung (Rufbus) |

| 10 | Weitin Wendeplatz – (Issac-Singer-Straße) – Malerviertel – An der Weitiner Straße – (Am Verdiring – Verdiring – Heinrich-Schütz-Weg – Broda Dorf) – Hochschule – ZOB | Morgens:

15–30 Minuten Nachmittags: 45 Minuten |

|

| 11 | Verdiring – Heinrich-Schütz-Weg – (Broda Dorf) – Hochschule – ZOB | Morgens:

15–30 Minuten Nachmittags: 45 Minuten |

am frühen Morgen, abends sowie an Wochenenden und Feiertagen durch Linie 10 ersetzt |

| 21 | Diakonie – Monckeshof – Sponholzer Straße – Juri-Gagarin-Ring – Friedenskirche – Koszaliner Straße | nur montags bis freitags zu den Hauptverkehrszeiten | |

| 22 | Koszaliner Straße – Klinikum – Juri-Gagarin-Ring – ZOB – Lindenberg – Deutsche Rentenversicherung – An der Landwehr – Am Waldrand – Lindenberg – Rathaus – Demminer Straße – Sponholzer Schule | nur morgens an Schultagen | |

In () gesetzte Haltestellen werden von der Buslinie nicht immer bedient.

Ebenfalls am Busbahnhof starten die regionalen Buslinien, die das Oberzentrum Neubrandenburg mit den weiteren Städten und Dörfern im Umland verbinden.

Auf dem Tollensesee wird von Mai bis September Fahrgastschifffahrt angeboten, als Rundfahrten und im Linienverkehr. Beliebt ist die Fahrt bis in die benachbarte Lieps im Süden des Tollensesees, die inmitten des Naturschutzgebiets Nonnenhof liegt.

Energie

Neubrandenburg verfügt über eine Geothermische Heizzentrale und den weltweit modernsten geothermischen Wärmespeicher.[74]

In Neubrandenburg gab es zwei Heizkraftwerke, deren Schornsteine mit 180 Metern Höhe einst die höchsten Bauwerke der Stadt waren. Das Heizkraftwerk Neubrandenburg-Nord befand sich im Nordosten des Stadtgebiets bei 53° 34′ 13,0″ N, 013° 17′ 42,0″ O, das Heizkraftwerk Süd 53° 32′ 21,0″ N, 013° 16′ 01,0″ O. Beide Schornsteine wurden 2002 gesprengt.[75] „Heute wird in das zentrale Fernwärmenetz der Stadt Neubrandenburg hauptsächlich Fernwärme eingespeist, die im Gas- und Dampfturbinenkraftwerk im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren (KWK) erzeugt wird.“[76] Der Standort des Kraftwerkes liegt auf 53° 33′ 45,0″ N, 013° 17′ 44,0″ O.

Öffentliche Einrichtungen

Allgemein

- Rathaus Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53 (derzeit baubedingt an mehreren Ausweichstandorten)

- Kreissitz Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Platanenstraße 43

- Brandschutz- und Rettungsdienst:

- Berufsfeuerwehr Neubrandenburg

- Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Oststadt

- Katastrophenschutzzüge

- Justizzentrum nahe beim Bahnhof:

Bildung

- Hochschule

- Hochschule Neubrandenburg, im Rostocker Viertel

- Berufliche Schulen

- Berufliche Schule für Wirtschaft & Verwaltung, auf dem Datzeberg

- Berufliche Schule Wirtschaft, Handwerk und Industrie mit sonderpädagogischem Zweig, in der Ihlenfelder Vorstadt

- Berufliche Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, in der Oststadt

- Gymnasien

- Albert-Einstein-Gymnasium, im Vogelviertel

- Sportgymnasium, Eliteschule des Sports, im Kulturpark

- Lessing-Gymnasium, im Kulturpark

- Abendgymnasium, im Vogelviertel

- Gesamtschulen

- Integrierte Gesamtschule „Vier Tore“ (Europaschule), in der Südstadt

- Evangelische Schule St. Marien, in der Innenstadt und an der Neustrelitzer Straße

- Kooperative Gesamtschule „Stella“, im Jahnviertel (seit 2012)

- Regionale Schulen

- Regionale Schule Mitte „Fritz Reuter“, im Katharinenviertel

- Regionale Schule Am Lindetal, in der Oststadt

- Regionale Schule Nord, im Reitbahnviertel

- Grundschulen

- Grundschule Mitte „Uns Hüsung“ (Europaschule), im Katharinenviertel