Zündapp

Die Zünder-Apparatebau-Gesellschaft m.b.H. (letzte Firma: Zündapp-Werke GmbH) war einer der großen deutschen Motorradhersteller in der Zeit von 1921 bis 1984 und Teil der Nürnberger Motorradindustrie. Nach Verkauf des Nürnberger Werkes im Jahr 1958 wurde der Firmensitz in das Anfang der 1950er Jahre gebaute Werk München verlegt. 1984 wurde Zündapp komplett nach China verkauft. Seit 2017 werden unter dem Namen Zündapp wieder Motorräder mit 125-cm³-Motor in Deutschland vermarktet.

| Zündapp-Werke GmbH | |

|---|---|

Logo | |

| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |

| Gründung | 1917 (als Zünder-Apparatebau-GmbH) |

| Auflösung | 1984 |

| Auflösungsgrund | Insolvenz |

| Sitz | Nürnberg, ab 1958: München, Deutschland |

| Leitung |

|

| Branche | Kraftfahrzeughersteller, Motorenhersteller, Rüstungsindustrie |

Geschichte

Gründungszeit bis Ende Erster Weltkrieg

Fritz Ludwig Neumeyer, Großvater des letzten Unternehmenschefs, hatte sich im Alter von 21 Jahren als Unternehmer selbständig gemacht und leitete bis 1916 mehrere Unternehmen. Zusammen mit der Fried. Krupp AG (Essen) und der Gebr. Thiel GmbH, einem Uhren- und Werkzeugmaschinenhersteller aus Ruhla in Thüringen, gründete Neumeyer 1917 in der Lobsingerstraße 8 in Nürnberg die Zünder-Apparatebau-GmbH. Das Werk hatte bis zu 1800 Mitarbeiter, die zunächst vornehmlich Rüstungsgüter wie Zünder für Artilleriezwecke fertigten. Mit Kriegsende wurde die Produktion eingestellt und Neumeyer übernahm das Werk 1919 nach Ausscheiden der Partner in seinen Alleinbesitz.[1][2][3]

Unternehmensentwicklung und Produkte bis Ende Zweiter Weltkrieg

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Wegfall des Rüstungsgeschäfts versuchte Neumeyer mit Umstrukturierungen seiner Betriebe in verschiedenen Sparten Fuß zu fassen. Letztendlich war nur der Einstieg in die Zweiradproduktion ein Bereich, der dauerhaft profitabel betrieben werden konnte. Andere Unternehmensbereiche wurden ausgegliedert und 1921 die „Zündapp Gesellschaft für den Bau von Special-Maschinen mbH“ gegründet.[1][2][3]

Krafträder

Nach der Berliner Automobil- und Motorradausstellung 1921 beschloss Neumeyer, sich auf die Produktion praktikabler Gebrauchsmotorräder zu konzentrieren. Er konnte mit der Z 22 die erste Maschine preiswert auf den Markt bringen und baute 1500 Stück dieses Motorrades bis 1922. Das Jahr 1924 brachte Neuerungen wie die Fließbandfertigung und die Einführung von Kickstartern für die Modelle mit Getriebemotor. Ebenfalls konnte 1924 die 10.000. Maschine der Z 22 verkauft werden. 1925 wurde das „Einheitsmodell“ mit 250 cm³ vorgestellt. Es wurden bis 1928 25.000 Einheiten davon produziert. 1928 wurde ein neues Werk in der Nürnberger Dieselstraße gebaut. Im gleichen Jahr wurden mit 1.400 Mitarbeitern und 140 Verwaltungsangestellten 60.000 Motorräder produziert, was gegenüber 1927 eine Steigerung der Produktion um 267 % bedeutete.[4] Ende der 1920er Jahre war Zündapp eine der fünf bedeutendsten Motorradfabriken in Europa.

Die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren führte zu Umsatzeinbußen, die das Unternehmen jedoch nicht in Schwierigkeiten brachten. 1933 wurde das 100.000. Motorrad hergestellt und eine neue Modellgeneration mit Pressstahlrahmen eingeführt. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens wurde auch durch Neumeyers Tod 1935 nicht aufgehalten. 1937 wurden 28.000 Maschinen produziert und 1938 kam das 200.000. Motorrad vom Band. Kriegsbedingt musste das Werk ab 1940 ausschließlich Zweiräder und Gespanne für die Wehrmacht fertigen. Zwischen 1938 und 1941 wurden 18.000 Stück des Modells KS 600, von 1941 bis 1945 etwa 18.000 des Modells KS 750 und andere Modelle dorthin geliefert. Zusätzliche Abnehmer waren Verbündete der Achsenmächte. Durch Bombenangriffe zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Werk stark beschädigt. Bedingt durch Demontagemaßnahmen und Herstellungsverbote für Krafträder über 60 cm³ wurden, wie in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, andere Wirtschaftsgüter hergestellt. 1947 erhielt das Werk die „Lizenz zur Herstellung von Krafträdern bis 250 cm³ in unbegrenzter Menge“. Die fahrzeugfremden Fertigungsbereiche wurden ausgegliedert und man setzte in der Folge die Herstellung mit Vorkriegsmotorradmodellen fort. Der schnell steigenden Nachfrage konnte kaum nachgekommen werden – immerhin konnte man 1949 bereits 19.000 Stück der Zündapp DB / DBK ausliefern. Die Herstellung von Krafträdern bildete über den größten Zeitraum das Hauptgeschäft.[1][2][3]

Bis 1945 wurden von Zündapp rund 30 Zweitaktmotorradmodelle und 10 Modelle mit Viertaktmotor produziert. Größere Stückzahlen erreichten die Modelle Zündapp DB / DBK die auch den Beinamen „Bauernmotorrad“ bekamen. Bei der auch als „Wehrmachtsgespann“ bekannten Zündapp KS 750 liegen die Zylinder des Motors in einem Winkel von 170°, wodurch sich eine größere Bodenfreiheit unter den Zylindern ergibt. In den Modellen K 600 und K 800 wurden Vierzylinderboxermotoren eingebaut. Dieses Konstruktionsmerkmal ist im Motorradbau relativ selten. Es wurde von der Puch 800 und in den 1970er Jahren für die Honda Gold Wing wieder aufgegriffen.

PKW und Nutzfahrzeuge

Es wurde mehrfach versucht, in die Automobilherstellung einzusteigen. Bereits 1924 sollte in München-Freimann in Lizenz ein Kleinwagen des englischen Herstellers Rover gebaut werden. Im Mai 1931 wurde der Presse erneut ein Projekt angekündigt. Es sollte ein 4-sitziger Personenwagen gebaut werden. Erstmals tauchte hier die Bezeichnung „Volkswagen“ auf. Nach nur drei gebauten Musterwagen wurde das Projekt des Porsche Typ 12 jedoch abgebrochen (siehe auch: VW Käfer#Prototypen von Zündapp und NSU). 1933 baute Zündapp einen vierrädrigen Schnell-Lieferwagen mit einem 400-cm³-Zweizylinder-Boxermotor und Hinterradantrieb, der Motor wurde später durch einen 500-cm³-Motorradmotor ersetzt. Konstrukteure dieses Fahrzeugs waren Richard und Xaver Küchen.

Zündapp Z300 von 1930 im Zweirad-Museum Neckarsulm

Zündapp Z300 von 1930 im Zweirad-Museum Neckarsulm

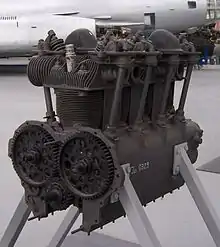

Flugmotor Zündapp 9-092 im Technikmuseum Hugo Junkers Dessau

Flugmotor Zündapp 9-092 im Technikmuseum Hugo Junkers Dessau

Flugmotoren

1936 bekam Zündapp vom Reichsluftfahrtministerium den Auftrag, einen leistungsfähigen Flugmotor zu entwickeln. Ernst Schmidt konstruierte einen luftgekühlten Reihenvierzylinder mit hängenden Zylindern und zwei Liter Hubraum, der die Bezeichnung Zündapp Z 9-092 erhielt. Dieser erfolgreiche Motor mit 50 PS Startleistung wurde in Klemm Kl 105, Gotha Go 150, Bücker Bü 180, Siebel Si 202B, Fieseler Fi 253 verwendet. Konstruktionsdetails dieses Motors fanden sich im Einzylinder-Motorradmotor der Zündapp DS 350 wieder.

Sprengpanzer Goliath V

1943 und 1944 war Zündapp an der Produktion des Sprengpanzers „Goliath V“ der deutschen Wehrmacht beteiligt. Diese Version hatte Zweizylinder-Zweitaktmotoren (Zündapp SZ 7) von 703 cm³ Hubraum mit 9,2 kW (12,5 PS) bei 4500/min. Diese fernlenkbaren Sprengpanzer erreichten etwa 10 km/h und einige Kilometer Reichweite.

In den 1950er Jahren

Die Hauptaktivität blieb bei der Kraftradproduktion. Zusätzlich wurde die Werke mit anderen Produkten ausgelastet und weitere Vertriebswege im Ausland erschlossen. Die Geschäfte liefen gut: Der Marktanteil von Zündapp bei deutschen Motorzweirädern bis 100 cm³ belief sich 1967 auf 33 Prozent; das Werk hatte 1700 Beschäftigte.

Krafträder

Im Bereich der Zweitaktmaschinen produzierte Zündapp die erfolgreichen Modelle der „DB-Serie“ bis in die Mitte der 50er Jahre. Der Modellwechsel erfolgte ab 1955 mit Modellen der „S-Serie“. Bis Mitte der 1950er Jahre wurden die letzten Motorräder mit Viertaktmotor hergestellt. Nach Beendigung der Produktion der Viertaktmaschinen konzentrierte sich der Sohn des Unternehmensgründers, Hans-Friedrich Neumeyer, auf hochwertige, alltagstaugliche kleine Zweitaktmaschinen mit hoher Lebenserwartung.

Eines der bekanntesten Zündapp-Modelle kam 1950 auf den Markt: die KS 601 mit Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor erhielt wegen der meist grünen Lackierung den Beinamen „Grüner Elefant“. Mit den sinkenden Absatzzahlen auf dem westdeutschen Motorradmarkt stellte Zündapp 1957 die Produktion dieser qualitativ hochwertigen Maschine ein, die als zu groß, zu schwer und zu teuer bewertet wurde. Zuletzt wurden noch Exemplare mit Hinterradschwinge („KS 601 EL“ bzw. „… Elastic“) in die USA exportiert. Der Name „Grüner Elefant“ jedoch lebt weiter im Elefantentreffen, das nach diesem Motorrad benannt wurde und immer noch jährlich stattfindet.

Der 1953/54 vorgestellte, von Ernst Schmidt konstruierte Motorrad-Prototyp B 250 mit Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor von 250 cm³ Hubraum, Kettengetriebe, Kardanantrieb, Vorderradschwinge und rollerähnlicher Blechverkleidung ging nicht in Serie; jedoch war die B 250 Vorbild der von der japanischen Firma Marusho gefertigten 73 Stück LILAC Dragon; diese erreichten allerdings nicht die von Zündapp angekündigte Leistung von 18 PS bei ca. 7000/min, sondern nur 10 bis 12 PS bei auf 338 cm³ vergrößertem Hubraum. Marusho war damals auf das Kopieren englischer und deutscher Motorradmodelle spezialisiert.

Pkw

Nach Präsentation einiger Automobil-Prototypen in den frühen 1950er-Jahren wurde 1957/1958 der viersitzige Kleinwagen Janus in Serie gefertigt. Da Zündapp erhebliche Erweiterungen des Maschinenparks u. a. für die Karosseriepressen tätigen musste, waren die 6902 gebauten Fahrzeuge kein wirtschaftlicher Erfolg. Daher verkaufte Zündapp-Chef Neumeyer 1958 das alte Nürnberger Stammwerk, und die gesamte Zweiradfertigung wurde nun – beschränkt auf Zweitakter bis zu 250 cm² Hubraum – in dem moderneren Werk in München (Anzinger Straße 1–3) betrieben. 1958 stellte Zündapp ein zweitüriges Coupé mit einem Climax-Motor und einer Karosserie von Pininfarina vor.

Erweiterung der Produktbereiche

Außer Fahrzeugen und Motoren baute Zündapp vielerlei andere Produkte. Die Firma Hipkow-Zündapp baute Walzenstühle und weitere Müllereimaschinen (1946–1952).[5][6][7] Zündapp-Bootsmotoren, Nähmaschinen und Rasenmäher genossen einen guten Ruf und wurden erfolgreich verkauft. Nach dem Konkurs des Unternehmens wurden in der Volksrepublik China noch größere Mengen KS-80-Motoren für Pumpen und Generatoren produziert.

Zündapp KS 601 auch bekannt als „Grüner Elefant“

Zündapp KS 601 auch bekannt als „Grüner Elefant“ Zündapp Nähmaschine

Zündapp Nähmaschine MM 50, Typ 689-01

MM 50, Typ 689-01

Bootsmotoren

- Seitenbordmotor Zündapp-Delphin 303, 1954 bis 1965: Zweitaktmotor mit 70 cm³ Hubraum und 2,3 PS; der Motor ist luftgekühlt und besitzt eine zusätzliche Sprühwasserkühlung; ursprünglich 48 cm³ Hubraum bei geringerer Leistung.

- Außenbordmotor Typenreihe 304, 1968 bis 1980: Wassergekühlter 82-cm³-Zweitaktmotor, 5 PS, später 6 PS, mit spiralverzahntem Vollgetriebe (vorwärts/rückwärts/Leerlauf), 12-V-Elektrik, separater Tank für Gemisch 1 : 50.

Zündapp im Ausland

Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre wurde ein Restbestand an Horex-Imperator-Motorrädern vom US-amerikanischen Importeur Berliner Motor Corp. unter der Bezeichnung „Zündapp Citation 500“ – mit 452 cm³ Hubraum – und mit Zündapp-Emblemen am Tank in den USA vertrieben; derselbe Importeur hatte auch schon die KS 601 mit Hinterradschwinge und breiterem hochgezogenen Lenker als Modell „Supersport“ vertrieben und deren Motorleistung mit über 35 HP und die Höchstgeschwindigkeit „in excess of 100 miles per hour“ angegeben. Ebenfalls wurden Elastic- und Bella-Roller-Modelle in den USA vertrieben.

In den 1960er Jahren

In den 1960er Jahren wurden die Aktivitäten im Ausland ausgebaut und alternative Vertriebswege erschlossen. Der Schwerpunkt neuer Produkte lag im Bereich der Kleinkrafträder.

Krafträder

Es wurden Kleinkrafträder, Mopeds, Mokicks, Mofas und Roller neu vorgestellt und produziert: 14 Leichtkrafträder der „KS-Serie“, 2 Roller der „RS-Serie“ und die „Falconette“ mit Höchstgeschwindigkeiten über 40 km/h. Eine Innovation stellte der Dreikanal-Motor mit L-Kolbenring dar, der 1964 der KS 50 zu einer Leistung von 4,6 PS bei nur 6900/min verhalf.[8] Zusätzlich wurden 17 Modelle für die Geschwindigkeitsklasse bis 40 km/h und 3 Mofas bis 25 km/h angeboten. Alle Kraftradmodelle über 125 cm³ wurden eingestellt.

Zündapp im Ausland

In den 1960er-Jahren wurden Lizenzen an die portugiesischen Unternehmen Casal und Famel vergeben, wobei die Zusammenhänge zwischen Casal und Famel fließend sind. Produkte von Casal wurden unter den Namen Solo und Mars in Deutschland über Versandhäuser vertrieben. Hier wurden verbesserte, aber nicht baugleiche Teile mit Zündappbasis auf dem deutschen Markt verkauft. Famel baute Zündappteile wie Motoren, Räder, Antriebsteile, Bremsen der jeweilig aktuellen KS-50-Zündappmodelle in ihre Fahrzeuge ein; diese Fahrzeuge wurden aber nur auf dem iberischen und französischen Markt vertrieben. Viele der noch heute vertriebenen Motorenersatzteile und Zubehörteile stammen aus der Produktion des Famel-Konzerns. Der Famel-Konzern fertigte auch Fahrzeuge mit Teilen des Konkurrenzunternehmens Sachs unter dem Namen S.I.S. nur für den iberischen Markt.

In den 1970er Jahren

In den 1970er Jahren zeichneten sich ernsthafte Absatzschwierigkeiten der Produkte ab. Japanische Hersteller wuchsen als Konkurrenz und boten erfolgreich Kleinkrafträder im deutschen Markt an. Die Beschäftigung im Inland wurde durch Fremdfertigung im Ausland gedrückt. Versuche mit anderen Produktbereichen führten letztendlich nicht zu größeren Erfolgen.

Krafträder

Mit rund 20 neuen Modellen wurde die Produktion fortgesetzt. Nennenswerte Innovationen aus dieser Zeit sind die wassergekühlten Zweitaktmodelle wie die „KS 50 watercooled“ oder die als Crossmaschine gestaltete „Hai 50“ oder Designvarianten wie „Automatic-Mofa High-Riser“. Es wurden sechs Modelle der „KS-Serie“ mit 125 cm³ und mehr eingeführt. Der Motorroller RS 50 wurde überarbeitet und mit Fußschaltung ausgestattet.

Zwar waren die Fahrzeuge hochwertig. Manche Modelle hatten bereits 1973 elektronische Zündanlagen statt Kontaktzündungen sowie überdimensionierte Bremsanlagen und Kühlsysteme. Die Brembo-Scheibenbremsanlagen der Zündapp KS 175 und der BMW R 80 des Baujahrs 1980 waren zum Beispiel die gleichen. Japanische Hersteller konnten die neu aufkommenden Leichtkrafträder rund 1000 DM billiger anbieten; so brachen Zündapps Verkaufszahlen nach hoffnungsvollem Start stark ein.

Aufgrund der hohen Unfallzahlen, oft verbunden mit schwerem Personenschaden an jungen Menschen, geriet die Klasse der offenen 50er zunehmend in Verruf. Mit der 1976 und 1978 eingeführten Helmpflicht für Motorrad- und Mopedfahrer gingen die Verkaufszahlen stetig zurück und brachen mit der Reform des Führerscheinrechts ab 1980 völlig ein. Zusätzlich verkaufshemmend waren die infolge der vielen Unfälle immer höher steigenden Haftpflichtversicherungsprämien von ca. 450 DM/Jahr (1974, entspricht inflationsbereinigt in heutiger Währung 660 Euro)[9] bis hin zu ca. 780 DM/Jahr (1982, entspricht heute 790 Euro).

Rasenmäher

Ab Anfang der 1970er-Jahre versuchte Zündapp neue Absatzmärkte zu erschließen und entschloss sich zum Bau hochwertiger Rasenmäher, die ausschließlich über den Zündapp-Fahrzeug-Fachhandel verkauft und betreut wurden. Ihr unverwechselbares Markenzeichen war ein leuchtend-gelbes Chassis mit roten Rädern und roter Motoreinheit. Im Gegensatz zu der bis dahin üblichen Baumarktware waren diese hochpreisigen Mäher damals alle sehr fortschrittlich, sowohl von der Technik her als auch vom Design. Durch ein niedriges Drehzahlniveau und großvolumige Schalldämpfer waren selbst die Modelle mit Verbrennungsmotor relativ leise. Das Zweitaktprinzip kam zudem mit minimalem Wartungsaufwand (kein regelmäßiger Ölwechsel) aus. Wahlweise gab es Modelle mit elektronischen Zündanlagen, Elektrostarter und Radantrieb. Infolge der zündapptypischen Preislage und des dünnen Händlernetzes war Zündapps geplantem zweiten Standbein jedoch ein nur mäßiger Erfolg beschieden.

- 700 S, Typ 688: Akku-Rasenmäher, 12-V-Gleichstrom-Elektromotor mit 700 W, Akku mit 40 Ah Kapazität

- HM 50, Typ 694-01: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:50), Heckauswurf-Mäher

- KM 20, Typ 690: 220V-Elektromotor 900 Watt, Kabel-Mäher

- KM 50, Typ 691: 220V-Elektromotor 1100 Watt, Kabel-Mäher

- MM 20, Typ 687-01: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:50), Schnittbreite 38 cm, Motor-Mäher

- MM 50, Typ 689-01: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:100), Hubraum: 107 cm³, 3 PS, Schnittbreite 45 cm, Motor-Mäher,

- 2-Stern, Luxus-Motormäher, Typ 685-01: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:50), Standardversion.

- 3-Stern, Luxus-Motormäher, Typ 685-03: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:50), Vorderradantrieb.

- 5-Stern, Luxus-Motormäher, Typ 685-05: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1:50), Vorderradantrieb und Elektrostarter. Schnittbreite 46 cm bei allen Typen 685.

- Super-2-Stern, First-Class-Mäher, Typ 692-01: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1 : 50), Elektronikzündung.

- Super-3-Stern, First-Class-Mäher, Typ 692-03: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1 : 50), Electronikzündung und Fahrantrieb.

- Super-5-Stern, First-Class-Mäher, Typ 692-05: 2-Takt-Verbrennungsmotor (Gemisch 1 : 50), Fahrantrieb und Elektrostarter.

Alle Zündapp-Rasenmäher mit Verbrennungsmotor haben eine Membran-Einlasssteuerung.

Zündapp im Ausland

1974 wurde zusammen mit Royal Enfield eine Produktion in Ranipet/Indien eröffnet, wo die CS 25, ein Mofa, noch bis in die 1990er-Jahre produziert wurde. Nach der Übernahme von Royal-Enfield durch die indische Gruppe Eicher Goodearth wurde das Werk geschlossen.

In den 1980er Jahren

In den 1980er Jahren wurden rund 20 neue Modelle mit 50-cm³-Zweitaktmotor eingeführt. Zusätzlich gab es sieben Modelle mit 80 cm³ Hubraum für die seinerzeit neue Klasse der Leichtkrafträder. Die Produktion wurde 1984 eingestellt.

Niedergang und Nachwirkung

Die Motorradproduktion betrieb das Unternehmen, bis es im August 1984 in Konkurs ging. Am 10. August 1984 musste Dieter Neumeyer (* 1931; † 1989; Geschäftsführer seit 1971 und Enkel des Unternehmensgründers), den Vergleich anmelden.[10] Dieser führte zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 20. September gleichen Jahres. Am 26. Oktober 1984 wurden die Produktionsanlagen für 16 Millionen DM (8,2 Millionen Euro) an die Tianjin Motorcycle Co. in China verkauft, wo mit den Einrichtungen noch einige Jahre produziert und auch das Zündapp-Zeichen verwendet wurde. Kurz darauf wurde das Werk in München demontiert und nach Tianjin (China) gebracht. 1987 rollte die erste Zündapp K-80 unter dem Namen Xunda (chin. „Glücklicher Weg“) aus dem neuaufgebauten Werk. Seit 1993 produziert die Tianjin Xunda Motorcycle Company hauptsächlich Honda-Modelle in Lizenz. In Portugal existierten Produktionseinrichtungen; die Gesellschaft CASAL produzierte unter der Leitung eines ehemaligen Zündapp-Mitarbeiters fast identische Zündapp-Motoren, die vom Werk autorisiert waren. Bis in die 1990er-Jahre hinein wurden dort noch Zündapp-Konstruktionen, Mopeds und Kleinmotorräder gefertigt.

Eine Ausstellung zur Unternehmensgeschichte von Zündapp findet sich im Museum Industriekultur in Nürnberg; dort ist auch ein 1:5-Modell des Zündapp-Prototyps eines Volkswagens zu sehen. Auch Jahrzehnte nach dem Konkurs des Unternehmens zählen Zündapp-Fahrzeuge zum Straßenbild in Deutschland. International gibt es nach wie vor viele begeisterte Zündapp-Fans, die in zahlreichen Clubs organisiert sind. Die Ersatzteilversorgung ist auch viele Jahre nach dem Konkurs gut, weil etliche Zulieferer noch existieren. Die bayerische Rockband „Gsindl“ setzte den Zweirädern mit dem Stück Zündapp fahr’n ein musikalisches Denkmal. Die niederländische Band Nits veröffentlichte 2017 auf ihrem Album „Angst“ den Song Zündapp to Oberheim.

Spätere Nutzung von Logos und der Vertriebsmarke „Zündapp“

Nachdem die Zündapp-Werke 1984 den Vergleich beantragt hatten, ließ sich die Eicher Motors LTD Madras, Indien, 1988 ein nahezu identisches Warenzeichen mit dem Namen Zündapp für Kraftfahrzeuge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Markenzeichen eintragen und fertigte in Madras die Mofas/Mopeds CS-25/CS-50 unter dem Namen Zündapp Enfield bis in die 1990er-Jahre. Die Markeneintragung wurde 1998 gelöscht.[11]

Die Simon Hagl GmbH aus München hatte 1984 das Ersatzteillager der Zündapp-Werke übernommen und ließ sich 1994 den Namen als Wort-Bild-Marke für den Vertrieb der Ersatzteile eintragen.[12]

Die Hans-Peter Hommes Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH stellt unter der Marke Zündapp Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeuge von Zündapp, BMW und anderen Herstellern her und hat dafür und für den Zündapp-Reparaturdienst 1999 diese Wort-Bild-Marke eintragen lassen.[13]

2014 tauchte Zündapp – mit dem klassischen Emblem und hergestellt von der MIFA – als Vertriebsmarke für Fahrräder im Niedrigpreissegment und für Zubehör wie z. B. Sturzhelme in einer Supermarktkette[14] auf.

Im 21. Jahrhundert wurden Neufertigungen von Krafträdern mit der Marke und Logos der ehemaligen Zündappwerke bekannt. Sie haben jedoch (bis auf Logo und Marke) nichts mit dem ehemaligen Unternehmen zu tun.

Inzwischen werden seit 2017 Motorräder und Motorroller unter der Marke Zündapp von der Karcher AG vertrieben. Produziert werden diese allerdings in China. Zwei dieser „Zündapp“-Motorräder, die ZXM 125 Supermoto sowie die ZXE 125 Enduro sind baugleich mit Modellen der Marken Derbi, Mondial, Aprilia, Malaguti sowie UM. Auch Fahrräder der Marke Zündapp sind mittlerweile im Verkauf[15]. Vor allem das kleine, praktische Klapp-Ebike Zündapp Z101[16][17] hat mittlerweile fast Kult-Status.

Zündapp Logo

Zündapp Logo Logo der Nähmaschine

Logo der Nähmaschine Logo auf einem Motorrad

Logo auf einem Motorrad Zündapp Wort-Bildmarke Ersatzteilversorgung Hommes

Zündapp Wort-Bildmarke Ersatzteilversorgung Hommes

Zündapp Fahrzeugmodelle

PKW und Dreiräder (ohne Prototypen)

- Zündapp Lastendreirad (1927)

- Zündapp Kastendreirad (1928)

- Zündapp Lieferdreirad (1933)

- Zündapp Schnelllieferwagen 400 cm³-Viertakt-Boxer, als Kasten- und Pritschenwagen (1933)

- Zündapp Janus, 1957–1958, Kleinwagen, 245 cm³ Zweitakter, vier Sitzplätze Rücken an Rücken, Mittelmotor, hydraulische Bremsanlage

Motorräder mit zugekauften Viertakt-Einbaumotoren

- S 500 (Touren): Baujahr 1930/31 mit 499 cm³ OHV-Vierventil-Einzylinder „Python“ von Rudge, Trockensumpfschmierung, 18 PS

- SS 500: Baujahr 1930/31 mit 499 cm³ OHV-Vierventil-Einzylinder „Python“ von Rudge, Trockensumpfschmierung, 22 PS

Motorräder mit Zündapp-Viertaktmotor

Zündapp K 500

Zündapp K 500 Zündapp K 500

Zündapp K 500 Zündapp KS 600

Zündapp KS 600 KS 600

KS 600 Zündapp KS 600, 1938, 600 cm³

Zündapp KS 600, 1938, 600 cm³ Zündapp KS 601 „Grüner Elefant“ mit Beiwagen von 1953 im Zweirad-Museum Neckarsulm

Zündapp KS 601 „Grüner Elefant“ mit Beiwagen von 1953 im Zweirad-Museum Neckarsulm

- OK 200: Baujahr 1933, Einzylinder-Viertakt, 8,5 PS, 90 km/h

- K 400: Baujahr ab 1933

- K 500: Baujahr 1933–1938, Preßstahl-Kastenrahmen, Zweizylinder-Viertakt-Boxer, 13,5 (16) PS, 105 km/h, Kardanantrieb

- K 600: Baujahr 1933, Vierzylinder-Viertakt-Boxer, 15 PS, 100 km/h, nur 25 Stück gebaut

- K 800: Baujahr 1933–1938, Preßstahl-Kastenrahmen, Vierzylinder-Viertakt-Boxer, 20 PS (bis Motor-Nr. 142606, später 22 PS), 125 km/h, Kardanantrieb

- DS 350: Baujahr 1937–1940, Einzylinder-Viertakt, 17,5 PS, 110 km/h

- KS 500: ab 1935, Preßstahl-Kastenrahmen, Zweizylinder-Viertakt-Boxer, Kardanantrieb (KS = „Kardan Sport“)

- KKS 500: ab 1937, Preßstahl-Kastenrahmen, Zweizylinder-Viertakt-Boxer, Kardanantrieb, Solomaschine (KKS = „Kardan-kleiner Rahmen Sport“)

- KS 600: 1938–1941 und 1949–1950, 600-cm³-Zweizylinder-Viertakt-Boxer mit einem Amal-Vergaser, Fußschaltung, 28 PS, 195 kg, keine Hinterradfederung, 145 km/h

- KS 601 („Grüner Elefant“), 1950–1957, 600-cm³-Zweizylinder-Viertakt-Boxer mit zwei Vergasern, Geradweg-Hinterradfederung, 28 PS, 224 kg, 140 km/h

- KS 601 S: leistungsgesteigerte Version der KS 601, 34 PS, 216 kg, 155 km/h

- KS 601 EL: USA-Export-Version der „KS 601 S“ mit Hinterradschwinge

- KS 750 Gespann (Wehrmachtsgespann): Baujahr 1941–1948, Zweizylinder-Viertakt-„Boxer“ (170° Zylinderwinkel), 26 PS, angetriebenes und gebremstes Seitenwagenrad

Nachbauten

Nachbauten der KS 500 (mit modernisierter Teleskopgabel) wurden im Jahr 1954 auf der Herbstmesse in Leipzig als „Friedenstaube“ vorgestellt. Außer den Bildnachweisen ist dazu derzeit nichts bekannt.

Modell „Friedenstaube“ auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig

Modell „Friedenstaube“ auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig Modell „Friedenstaube“ auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig

Modell „Friedenstaube“ auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig Modell „Friedenstaube“ mit Beiwagen auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig

Modell „Friedenstaube“ mit Beiwagen auf der Herbstmesse 1954 in Leipzig

Motorräder mit Zündapp-Zweitaktmotor

KS 125

KS 125.jpg.webp) DB 201 (1951)

DB 201 (1951).JPG.webp) DB 205 (1954)

DB 205 (1954) Polizeimotorrad, Zündapp Elastic 250 (1954)

Polizeimotorrad, Zündapp Elastic 250 (1954)

- Z 22: Baujahr 1921 bis 1924, Einzylinder-Zweitakt, 211 cm³ und 2,5 PS, 56 kg schwer, 65 km/h Höchstgeschwindigkeit, Radaufhängung hinten starr, vorne mit Druid-Gabel

- Z 200: Baujahr 1922, Einzylinder-Zweitakt, Beleuchtung mit Karbidlampe

- K 249: Baujahr 1924, Einzylinder-Zweitakt, 249 cm³ und 3,5 PS, später 4,5 PS

- Z 300: Baujahr 1928, Einzylinder-Zweitakt, 9 PS

- S 200:

- Rekord: 1930/1931: Einzylinder-Zweitakt, 6 PS, 80 km/h

- B 170 „Zugvogel“: 1932, Einzylinder-Zweitakt, 4,5 PS, 75 km/h

- DB 175: Baujahr 1932/1933, Rohr-Rahmen, Einzylinder-Zweitakt, 5,5 PS

- K 200: Baujahr 1933/34, Einzylinder-Zweitakt, 6,5 PS

- DK 200: Preßstahl-Kastenrahmen, Einzylinder-Zweitakt

- K 350: Baujahr 1935/36, Preßstahl-Kastenrahmen, Einzylinder-Zweitakt, 12 PS, 95 km/h, Kardanantrieb

- KK 350: Preßstahl-Kastenrahmen, Einzylinder-Zweitakt, Kardanantrieb

- DBK 200: Baujahr 1935–1938, Preßstahl-Kastenrahmen, Einzylinder-Zweitakt, 7,0 PS

- DBK 250: Baujahr 1938–1940, Preßstahl-Kastenrahmen, Einzylinder-Zweitakt, 8,5 PS

- DB 200: („Bauernmotorrad“) Baujahr 1935–1940 und 1947–1951, Rohr-Rahmen mit Trapezgabel, 198 cm³, 7 PS, Einzylinder-Zweitakt

- DB 250: Rohr-Rahmen, Einzylinder-Zweitakt

- DBL 200: Rohr-Rahmen, Einzylinder-Zweitakt

- DB 201: Rohr-Rahmen mit Teleskopgabel, 7,5 PS, Höchstgeschwindigkeit 85 km/h

- DB 202: Baujahr 1951–1952, Neu mit Fußschaltung

- DB 203 „Comfort“: Mit Hinterradfederung System Jurisch

- DB 204 „Norma“: Ab Werk auf Wunsch mit Jurisch Geradweg Hinterradfederung und Kettenkasten

- DB 234 „Norma Luxus“

- Elastic 200 (DB 205): 1953–1955, 198 cm³ Hubraum, 9,5 PS, Einzylinder-Zweitakter mit schräg geneigtem Zylinder, Telegabel und Hinterradschwinge, seitenwagentauglich

- Elastic 250 (DB 255): 1954–1955, 247 cm³ Hubraum, 13 PS, Einzylinder-Zweitakter mit schräg geneigtem Zylinder, Telegabel und Hinterradschwinge, seitenwagentauglich[18]

- 175 S: Einzylinder-Zweitakter (Fächerzylinderkopf) mit 10,5 PS, mit Telegabel und Hinterradschwinge, nicht seitenwagentauglich

- 200 S: 1955/1956, Einzylinder-Zweitakter (Fächerzylinderkopf) mit 12 PS, mit Telegabel und Hinterradschwinge, nicht seitenwagentauglich

- 201 S: Einzylinder-Zweitakter (Fächerzylinderkopf) mit 12 PS, mit Vollschwingen-Fahrwerk, nicht seitenwagentauglich

- 250 S: Einzylinder-Zweitakter (Fächerzylinderkopf) mit 14,5 PS, mit Telegabel und Hinterradschwinge, nicht seitenwagentauglich

- Trophy 175 S und Trophy 250 S, 1957–1962, Einzylinder-Zweitakter (Fächerzylinderkopf) mit 10,5 bzw. 14,5 PS, mit Vollschwingen-Fahrwerk, zuletzt auch mit 12-Volt-Anlage und elektrischem Anlasser

- KS 100: Typ 514-320, 1963–1966, 100 cm³, 8,2 PS, 4-Gang, 90 km/h

- KS 100: Typ 518, 1968–1971, 10 PS, 5-Gang, 100 km/h

- GS 75: 74,5 cm³ Hubraum, 5,6 PS, 4-Gang, 77 km/h, 11,5-Liter-Tank, 82 kg Gewicht

- GS 125 (MC 125): Typ 520, 1970–1976, 18 PS / (19 PS), 5-Gang, 90–106 km/h je nach Übersetzung. Preis Typ 520-05L5 (GS 125): 3195 DM, Typ 520-52LE (MC 125): 3250 DM[19]

- KS 125 Sport: 1971–1976, 125 cm³, 15 PS / ab 1972 17 PS, 5-Gang, 115 km/h / ab 1972 120 km/h. Preis Typ 521-05L0: 2895 DM[19]

- KS 175: Typ 521, 1977–1982, Einzylinder-Zweitakt, 163 cm³, 13 kW / 17 PS, Fünfgang, 125 km/h, Wasserkühlung, Preis (1980): 4475 DM[20]

Motorroller mit 147, 174 und 198 cm³ Hubraum

_ret2.jpg.webp) Bella R 154 (1958)

Bella R 154 (1958) Bella Gespann

Bella Gespann.jpg.webp) Zündapp Bella 204

Zündapp Bella 204

- Bella: 1953–1964, Roller mit 147, 174 und 198 cm³ Hubraum, fahrtwindgekühlter Einzylinder-Zweitakter, Fußschaltung

Leichtkrafträder (80 cm³)

- K 80 Leichtkraftrad: Typen 540–010/540–011/540–200, Baujahr 1981–1984, 5-Gänge, ab 1984 wassergekühlter Motor mit 9 PS (davor fahrtwindgekühlt 8,5 PS)

- KS 80 Leichtkraftrad: Typ 530-050, Baujahr 1981–1983, 80 km/h, 78 cm³, Fünfganggetriebe, wassergekühlt, 9 PS, klassische Hinterrad-Schwinge mit Federbeinen, Preis (1980): 4150 DM[20]

- KS 80 Touring Leichtkraftrad: Typ 530-070, im Soft-Chopper-Stil, Baujahr 1981–1983, wassergekühlt, 80 km/h, 9 PS, Fünfganggetriebe, klassische Hinterrad-Schwinge mit Federbeinen

- KS 80 Super Leichtkraftrad: Typ 537-010, 1982–1984, Wasserkühlung, 80 km/h, 9,5 PS, 78 cm³, Fünfganggetriebe, 12V-Bordnetz, Hinterrad-Dreiecksschwinge mit Zentralfederbein

- KS 80 Sport Leichtkraftrad: Typ 537-011, Baujahr 1984, Wasserkühlung, 80 km/h, 9,5 PS, Fünfganggetriebe, 12-V-Bordnetz, Hinterrad-Dreiecksschwinge mit Zentralfederbein

- KS 80 Supersport Leichtkraftrad: Baujahr 1984, Wasserkühlung, 9,5 PS, 80 km/h, Fünfganggetriebe, 12-V-Bordnetz, serienmäßig mit Vollverkleidung, Doppelscheinwerfer und Tank- / Höckersitzbank – Monocoque, sehr selten – nur wenige Exemplare gebaut, die per Einzelabnahme zugelassen wurden.

- SX 80 Leichtkraftrad: Typ 540-150, Enduro-Modell, Baujahr 1983–1984, 8,5 PS, 80 km/h, 78 cm³, Fünfganggetriebe, Fahrtwindkühlung, Rahmen (von Aprilia) mit Zentralfederbein

- Target Leichtkraftrad: Baujahr 1984, Monocoque-Rahmen von Target design. Nur Entwicklungsphase, nicht produziert.[21]

Mofas, Mopeds, Mokicks, Roller, Kleinkrafträder (50 cm³), mit Zweitaktmotoren (alphabetisch)

GS 50 von 1966 im Zweirad-Museum Neckarsulm

GS 50 von 1966 im Zweirad-Museum Neckarsulm Die GTS Typ 540 wurde nur ein halbes Jahr gebaut

Die GTS Typ 540 wurde nur ein halbes Jahr gebaut Zündapp ZD-50-TS (1980)

Zündapp ZD-50-TS (1980) Zündapp KS 50 watercooled Typ 517-52 L0 Modell 1975

Zündapp KS 50 watercooled Typ 517-52 L0 Modell 1975 Zündapp R 50 Roller (1970)

Zündapp R 50 Roller (1970)

Nachfolgend Modelle:[22]

- A 25 Mofa: Typ 460-02L4, 1983–1984, 25 km/h, 1,4 PS, Eingang-Automatik, Fahrtwindkühlung

- AUTOMATIC-MOFA: 1965–1977, 25 km/h, 1,4 PS, gepresster Stahlblechrahmen mit integriertem Tank, fahrtwindgekühlter Eingang-Automatikmotor mit Fliehkraftkupplung. Preis Typ 444-31L0: 735 DM[19]

- AUTOMATIC-MOPED, 1965–1977, 40 km/h, 2,5 PS (ansonsten baugleich wie vorstehendes Mofa). Preis Typ 442-16L0: 980 DM[19]

- Zündapp Bergsteiger M25, Mofa 25, 1965–1977, 25 km/h, 1,5 PS, 49 cm³, Zweiganggetriebe, Gebläsekühlung. Preis Typ 434-02L1: 1225 DM[19]

- Zündapp Bergsteiger M50, 1-sitziges Moped, 1965–1977, 40 km/h, 2,5 PS, 49 cm³, Zweiganggetriebe, Gebläsekühlung. Preis Typ 434-01L0: 1250 DM[19]

- C 50 Sport: 1967–1976, 40 km/h, 2,9 PS, Dreiganggetriebe, Fußschaltung, erst Gebläse- später Fahrtwindkühlung. Preis Typ 517-21L0: 1745 DM[19]

- C 50 Sport: Typ 529 1977–1979, 40 km/h, 2,9 PS, Dreiganggetriebe, Fußschaltung, Fahrtwindkühlung.

- C 50 Super (Sozius-Mokick) 1968–1976, Typ 441-01: 40 km/h und Moped 441-04: 25 km/h, 2,9 PS, Gebläsekühlung, Handschaltung, Dreiganggetriebe. Preis Typ 441-01L0: 1620 DM[19]

- Combimot KM 48 (Einbaumotor für Fahrrad)

- COMBINETTE

- COMBINETTE-S

- CS 25 Mofa: Typ 448-140, 1981–1984 (Enfield bis 1995), 49,9 cm³, Dreiganggetriebe, 25 km/h, 1,4 PS, Fahrtwindkühlung, Preis 1980: 2226 DM[20]

- CS 50 Mokick: Typ 448-010, 1979–1984, 49,9 cm³, 2,82 PS, 40 km/h, Vierganggetriebe, Fahrtwindkühlung, Preis: 2780 DM[20]

- CX 25 Mofa: Typ 448-151, Enduro-Modell, 1983–1984, 25 km/h, 1,4 PS, Dreiganggetriebe, Fahrtwindkühlung, hieß bis 1982 „Hai 25“

- FALCONETTE (verschiedene Ausführungen): Kleinkraftrad, Typen 425, 435, 437-220, 510-220, 510-270, 510-275, 511-320, 1957–1962, von 2,3 PS bis 5,6 PS, fahrtwind- und gebläsegekühlte Motoren mit 3- und 4-Gang-Getrieben von 49–75 cm³, 55 bis 78 km/h.

- GTS 50 (Sozius-Mokick): 1973–1976, 2,9 PS, 40 km/h, Vierganggetriebe, Fahrtwindkühlung. Preis Typ 517-40L0: 1845 DM[19]

- GTS 50 Mokick: Typ 529, 1976–1979, 49,9 cm³, 2,9 PS, 40 km/h, Vierganggetriebe, Fahrtwindkühlung

- GTS 50 5-Speed Mokick: Typ 529-028/029, 1979–1984, 2,9 PS, 40 km/h, Fünfganggetriebe, Fahrtwindkühlung (ab 1984 Wasserkühlung und Scheibenbremse vorn, Typ 540-180), Preis: 3298 DM[20]

- Hai 25 Mofa: Typ 448-150, Enduro-Modell, 1980–1982, 25 km/h, 1,4 PS, Dreiganggetriebe, Fahrtwindkühlung, wurde ab 1983 in „CX 25“ umbenannt, Preis: 2368 DM[20]

- Hai 50 Mokick: Typ 448-111, Enduro-Modell, 1980–1982, 3,3 PS, 40 km/h, Vierganggetriebe, Fahrtwindkühlung, Preis: 2750 DM[20]

- KS 50 (verschiedene Ausführungen): Kleinkraftrad, Typen 510, 515, 516, 517, 530, 540, 1962–1984, von 4,8 PS (je nach Baujahr und Ausführung fahrtwind- oder gebläsegekühlt) bis zur KS 50 watercooled mit 6,25 PS. Die Wasserkühlung der damals teuersten 50er (Preis 1974: 2364 DM,[23] dies entspricht inflationsbereinigt in heutiger Währung 3.470 Euro).[24] arbeitete (wie bei allen wassergekühlten Zündapp-Modellen) als Thermosiphonkühlung (Umlaufkühlung ohne Wasserpumpe), 90–96 km/h (Testwert). Preis KS 50 Super Sport Typ 517-51-LB: 2145 DM, KS 50 Cross Typ 517-51LA: 2160 DM, KS 50 Water-Cooled Typ 517-50LA: 2295 DM[19]

- R 50 (Motorroller): 1964–1984, 2,9 PS, 40 km/h, Dreiganggetriebe mit Handschaltung oder Fußschaltung je nach Modell, Gebläsekühlung. Preis Typ 561-003: 1999 DM,[19][25] Preis Typ 561-051: 2868 DM[20]

- RS 50 Kleinkraftrad-Roller: 1964–1965, 4,6 PS, 65 km/h, Vierganggetriebe mit Handschaltung, Gebläsekühlung

- RS 50 Super: 1965–1980, 4,6 PS, 65 km/h, Vierganggetriebe mit Fußschaltung, Gebläsekühlung. Preis Typ 561-06L0: 2135 DM[19]

- Sport Combinette (1963 bis 1965)

- Star 1 / Star 2 Mofa: Typ 462, 1984, 25 km/h, 1,7 PS, Zweiganggetriebe, Fahrtwindkühlung

- SUPER-COMBINETTE

- SUPER-SPORT-COMBINETTE

- X 25 Mofa: Typ 460-01L4, 1983–1984, 25 km/h, 1,7 PS, Zweiganggetriebe, Fahrtwindkühlung

- ZA 25 Mofa: Typ 460-020, 1980–1984, 49,9 cm³, 25 km/h, 1,7 PS, Eingang-Automatik, Fahrtwindkühlung, Preis: 1540 DM[20]

- ZA 40 Moped: Typ 460-030, 1980–1984, 40 km/h, 3,1 PS, Eingang-Automatik, Fahrtwindkühlung, Preis: 1576 DM[20]

- ZB 22 Mofa: Typ 447-021, 1979–1980, 25 km/h, Zweiganggetriebe, 1,7 PS, Fahrtwindkühlung

- ZD 10 Mofa: Typ 446-211, 1978–1980, 25 km/h, Zweiganghandschaltung, 1,7 PS, Gebläsekühlung

- ZD 20 Mofa: Typ 446-400 und 401, 1976–1981, 49 cm³, Dreiganghandschaltung, 25 km/h, 1,5 PS, Fahrtwindkühlung

- ZD 25 TS Mofa: Typ 446-420, 1978–1979, Dreiganggetriebe, 25 km/h, 1,3 PS, Fahrtwindkühlung

- ZD 30 Moped: Typ 446-200, 1978–1979, 40 km/h, Zweiganggetriebe, 3,4 PS, Gebläsekühlung, Preis: 1688 DM[20]

- ZD 40 Mokick: Typ 446-300 und 301, 1976–1981, Dreigangfußschaltung, 40 km/h, 2,9 PS, Fahrtwindkühlung, Preis: 2058 DM[20]

- ZD 50 TS Mofa: Typ 446-422, 1979–1980, Dreiganggetriebe, 1,4 PS, 25 km/h, Fahrtwindkühlung

- ZE 40 Mokick: Typ 460-090, 1981–1984, 50 cm³, Dreigangfußschaltung, 40 km/h, 2,9 PS, Fahrtwindkühlung

- ZL 25 Mofa: Typ 460-040, 1980–1984, 40 km/h, Zweiganggetriebe, 1,3 PS, Fahrtwindkühlung

- ZR 10 Mofa: Typ 447, 1977–1980, 25 km/h, 49,9 cm³, Eingang-Automatik, 1,4 PS, Fahrtwindkühlung, Preis: 1450 DM[20]

- ZR 20 Mofa: Typ 447, 1976–1980, 25 km/h, 49,9 cm³, Zweiganghandschaltung, 1,4 PS, Fahrtwindkühlung, Preis: 1530 DM[20]

- ZR 30 Moped: Typ 447, 1977–1980, 40 km/h, 49,9 cm³, Automatikgetriebe, 2,5 PS, Fahrtwindkühlung, Preis: 1380 DM[20]

- ZS 25 Mofa: Typ 460-050, 1981–1984, 25 km/h, 1,7 PS, Dreiganggetriebe, Fahrtwindkühlung

- ZX 25 Mofa: Typ 460-010, 1980–1984, 49 cm³, Zweiganggetriebe, 25 km/h, 1,3 PS, Fahrtwindkühlung, Preis: 1698 DM[20]

Museen

Mattes Zündapp-Museum in Sigmaringen

2007 und 2008 entstand in Sigmaringen in Baden-Württemberg in der ehemaligen Flaschenfüllerei der Brauerei Zoller-Hof das Zündapp-Museum.[26] Zwei Millionen Euro investierte die Brauerei in das neue Museum, es beherbergt rund 100 Exponate der Marke Zündapp und ist damit derzeit die weltweit größte Zündapp-Sammlung und in dieser Form einzigartig.[27] Grundstein für das Museum bildete die Sammlung von Adolf Mattes, Zündapp-Sammler aus Königsheim auf dem Heuberg im Landkreis Tuttlingen. Er hat in den vergangenen 50 Jahren eine große Sammlung von Motorrädern und Nähmaschinen sowie dem Kleinwagen „Janus“ zusammengetragen. Offiziell eröffnet wurde das Museum zum alljährlichen Hoffest am 8. Juni 2008. Bis auf drei noch fehlende Exponate an Motorrädern konnte die Brauerei alles Wichtige erwerben. Auch im Bereich der Nähmaschinen und Außenborder sowie dem Stromaggregat der Marke Zündapp haben sie die wichtigsten Stücke. Die Flugmotoren kommen später noch hinzu.[28] Zu sehen sind unter anderem das erste Zündapp-Motorrad aus dem Jahre 1921 und ein sehr gut erhaltenes Wehrmachtsgespann aus dem Zweiten Weltkrieg.

Zündapp-Motorradmuseum in Königswiesen

In Königswiesen in Oberösterreich befindet sich das Zündapp-Motorradmuseum. Im Innenhof des Heimathauses Königswiesen wird im Museum die Geschichte von Zündapp gezeigt. Das Herzstück der Ausstellung bildet eine umfangreiche Sammlung alter Motorräder. Die Modelle KS 500, KS 600, K 800, KS 750 und KS 601 sind unter anderem zu sehen.

Museum Industriekultur in Nürnberg

In Nürnberg befindet sich im Museum Industriekultur eine kleine Museumseinheit für den ehemals bedeutendsten Motorradhersteller der Stadt. Hier sind Weltrekordmaschinen, Prototypen, Einzelstücke und Versuchsmodelle zu bewundern. Unter anderem KKS 500, KK 200, KS 500, KS 600, KS 750, K 800, Z 200 und Maschinen, die als Zündapp Motorräder exportiert, aber von anderen namhaften Herstellern produziert wurden.

Deutsches Technikmuseum Berlin

Nachdem Zündapp 1984 die Tore geschlossen hatte, ging das gesamte Werksarchiv an das Deutsche Technikmuseum Berlin. Dort gibt es zurzeit keine eigene Dauerausstellung, aber einige Exponate wurden als eine Dauerleihgabe für das Museum Industriekultur Nürnberg bereitgestellt. In der Zeit von 19. April bis 16. Juli 2017 fand eine Sonderausstellung statt.

Literatur

- Michael Brückner, Andrea Przyklenk: Lost Brands – vom Aufstieg und Niedergang starker Marken: Warum „too big to fail“ nicht einmal für Traditionsmarken gilt. Springer-Verlag, 2013, ISBN 3-8349-6984-2.

- Hans-Peter Hommes: Zündapp KS750. Detaillierte Beschreibung und Instandsetzungsanleitung. 250 Seiten mit vielen Fotos. Vollständig überarb. Auflage (wehrmachtsgespann.de; – 1. Auflage, 1987).

- Ulrich Kubisch: Zündapp. Aufstieg und Niedergang (= Berliner Beiträge zur Technikgeschichte und Industriekultur. Band 6). Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 1986, ISBN 3-87584-176-X.

- Reiner Scharfenberg, Günter Sengfelder, Siegfried Rauch: Zündapp im Bild.

- Band 1: Die Nürnberger Jahre 1922–1958. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 3-613-01919-1.

- Band 2: Die Münchener Jahre 1953–1984. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-613-02034-3.

- Alle Zündapp-Zweihunderter: Von Derby bis Norma-Comfort (= Der Motor-Test. Heft 2). Motor-Presse-Verlag, Stuttgart 1953, DNB 455840679.

- Robert Poensgen: 40 Jahre Sport-Erfolge. Zündapp-Werke, München 1961.

- Zündapp Werke (Hrsg.): Zündapp-Streiflichter. Zündapp-Werke GmbH, München, zu Beginn im Werkschriften-Verlag, Heidelberg, erschienen bis Nummer 20/1962.

- Joachim Wachtel: 50 Jahre Zündapp: 1917–1967. Verlag Mensch und Arbeit Robert Pfützner, München 1967.

- Siegfried Rauch: Zündapp: 60 Jahre Zündapp-Technik. Herausgeber und Verleger: Zündapp-Werke GmbH, München 1977, DNB 780501551.

- Siegfried Rauch, Johann Kleine Vennekate (Hrsg.): Zündapp. Neuauflage: Zündapp: 60 Jahre Zündapp-Technik. Kleine Vennekate, Lemgo 1996.

- Erwin Tragatsch: Alle Motorräder 1894 bis heute. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1982, ISBN 3-87943-410-7.

- Tilman Werner: Von Ardie bis Zündapp. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1989, ISBN 3-613-01287-1.

- Matthias Murko: Motorrad Legenden. Erweiterte und vollständig überarbeitete Neuauflage. Tümmels, Nürnberg 2014, ISBN 978-3-921590-27-0.

- Thomas Reinwald: Motorräder aus Nürnberg. Zweirad-Verlag, Erlangen 1994, ISBN 3-929136-03-1.

- Thomas Reinwald: Nürnberger Motorradindustrie. Podszun, Brilon 2002, ISBN 3-86133-299-X.

- Helmut Werner Bönsch: Fortschrittliche Motorrad-Technik – eine Analyse der Motorrad-Entwicklung. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1985, ISBN 3-613-01054-2.

- Frank O. Hrachowy: Kleinkrafträder in Deutschland – die ungedrosselten 50er der Klasse 4. Kleine Vennekate, Lemgo 2006, ISBN 3-935517-26-2.

- Uwe Frensel: Zündapp Modellgeschichte von 1952–1984. Ein Leitfaden für Sammler. Heel, Königswinter 2009, ISBN 978-3-89880-504-9.

Weblinks

- Hundert Jahre Zündapp (Memento vom 21. Juni 2017 im Internet Archive). Industriefotos von Albert Renger-Patzsch. Galerie der Fototechnik-Dauerausstellung. 19. April bis 16. Juli 2017 im Deutschen Technikmuseum Berlin

- Zündapp Farbnummern (Memento vom 3. April 2016 im Internet Archive) bei zuendapp.net

- Objekte zur Firma Zündapp bei Google Arts & Culture

- Zündapp-Forum

Einzelnachweise

- Michael Brückner, Andrea Przyklenk: Lost Brands – vom Aufstieg und Niedergang starker Marken: Warum „too big to fail“ nicht einmal für Traditionsmarken gilt. Springer-Verlag, 2013, ISBN 3-8349-6984-2, S. 69 ff.

- Fritz Neumeyer (Zündapp). Biographie. In: nuernberginfos.de, abgerufen am 24. Juni 2017.

- Zündapp-Werke – Motorräder aus Nürnberg. Historie der Zündapp-Werke. In: nuernberginfos.de, abgerufen am 24. Juni 2017.

- Verdopplung des Umsatzes bei „Zündapp“. In: Neues Wiener Journal, 9. Juni 1929, S. 32 (online bei ANNO).

- Siegfried Rauch, Günter Sengfelder, Reiner Scharfenberg: Zündapp 1922–1984. Motorbuch, Stuttgart 2006, ISBN 3-613-02684-8, S. 100–102.

- Ulrich Kubisch: In: Deutsches Technikmuseum Berlin. Zeitschrift der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin und der Freunde und Förderer des DTMB e. V. 32. (56.) Jg. (2016), Nr. 4, ISSN 1869-1358, S. 7 (sdtb.de (Memento vom 3. Oktober 2019 im Internet Archive) [PDF; 2,8 MB]).

- Getreidemühle von Zündapp und Nipkow (Memento vom 28. Juli 2017 im Internet Archive). In: zuendapp-bert.de, abgerufen am 26. Oktober 2020.

- Dreikanal-Motor von Zündapp. In: Kraftfahrzeugtechnik. 8/1964, S. 316–317.

- Diese Zahl wurde mit der Vorlage:Inflation ermittelt, ist auf volle 10 Euro gerundet und bezieht sich auf den letzten Januar.

- Oldtimer Markt. Heft 9/1998, VF Verlag, Mainz.

- Auskunft zur Marke Zündapp (Eicher) im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

- Auskunft zur Marke Zündapp (Simon Hagl) im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

- Auskunft zur Marke Zündapp (Hans-Peter Hommes GmbH) im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

- kaufland.de (ehem. real.de) Abgerufen am 26. Oktober 2020.

- Fahrrad / E-Bike | Zündapp. Abgerufen am 10. April 2021.

- Zündapp Z101 ▷ 2021 | Testberichte.de. Abgerufen am 10. April 2021.

- ᐅ Zündapp Z101 (E-Klapprad) im Test. In: E Bike Test. Abgerufen am 10. April 2021 (deutsch).

- Eine interessante Viertellitermaschine. In: Kraftfahrzeugtechnik. 6/1954, S. 185–186.

- Zündapp Fahrzeug-Preisliste (1. Februar 1974). Zusätzliche Überführungskosten: 43 DM bei Mofas und Mopeds, 54 DM bei Mokicks, Kleinkrafträdern und Rollern, 87 DM bei Motorrädern.

- Zündapp Fahrzeug-Preisliste für Verbraucher, 19. September 1980.

- Helmut Werner Bönsch: Fortschrittliche Motorrad-Technik. Motorbuch Verlag, 1985, ISBN 90-6127-177-0.

- Zündapp Modelle von 1960 bis 1984 (Memento vom 23. Februar 2020 im Internet Archive), bei zuendapp-club.de

- PS – Die neue Motorradzeitung. Ausgabe 1/1974, PS-Verlag, Aldingen.

- Diese Zahl wurde mit der Vorlage:Inflation ermittelt, auf 10 EUR gerundet und gilt für den zurückliegenden Januar.

- Peter Mergenkuhl: Zweirad Zündapp KS 50 watercooled. In: Oldtimer-Markt. Nr. 6, 2010, ISSN 0939-9704, S. 26–33.

- Karl-Heinz Fahlbusch: Neues Mekka für Motorradfans. Weltgrößtes Zündapp-Museum eröffnet in Sigmaringen – Privatinitiative der Brauerei Zoller-Hof. In: Südkurier. 9. Juni 2008.

- Vera Romeu: Zoller-Hof baut gläserne Produktion. Die ehemalige Flaschenfüllerei wird ein Zündapp-Museum. In: Schwäbische Zeitung.

- Zündapp-Museum. In: zuendappmuseum.de, abgerufen am 26. Oktober 2020.