Dirmstein

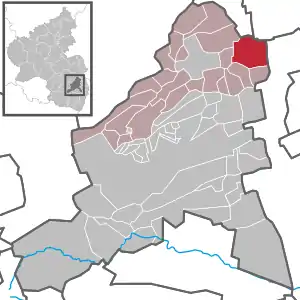

Dirmstein ist die flächenmäßig größte und nach Einwohnerzahl zweitgrößte Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Leiningerland im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim. Der Winzerort liegt im äußersten Nordosten dieses Landkreises und zugleich im Nordwesten der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |

| Landkreis: | Bad Dürkheim | |

| Verbandsgemeinde: | Leiningerland | |

| Höhe: | 102 m ü. NHN | |

| Fläche: | 14,67 km2 | |

| Einwohner: | 3088 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 210 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 67246 | |

| Vorwahl: | 06238 | |

| Kfz-Kennzeichen: | DÜW | |

| Gemeindeschlüssel: | 07 3 32 010 | |

| Gemeindegliederung: | Oberdorf und Niederdorf[2] | |

| Adresse der Verbandsverwaltung: | Industriestraße 11 67269 Grünstadt | |

| Website: | ||

| Ortsbürgermeister: | Bernd Eberle (FWG Dirmstein e. V.) | |

| Lage der Ortsgemeinde Dirmstein im Landkreis Bad Dürkheim | ||

Karte | ||

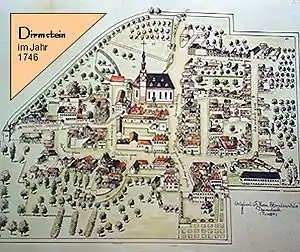

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Dorf im 8. Jahrhundert, mit Datum dann im Jahre 842.[3] Obwohl es zu keiner Zeit den Grafen von Leiningen gehört hat, zählt man es heute zum Leiningerland. Im historischen und gut restaurierten Ortskern des Oberdorfs[2] sind zwei Denkmalzonen[4] ausgewiesen; von den 58 geschützten Objekten[5] liegen 47 in diesem Bereich. Sie stammen wie das bedeutendste Wahrzeichen des Dorfs, die barocke Zweikirche St. Laurentius (s. Abschnitt Einzelne Kulturdenkmäler), mit wenigen Ausnahmen aus der Glanzzeit der Gemeinde im 18. Jahrhundert, an dessen Ende Dirmstein nach teilweise bestrittenen Quellen[6] für zwei Jahrzehnte sogar Stadtrechte besaß.

Geographie

Lage

Dirmstein liegt auf 102 m Höhe[7] in der Oberrheinischen Tiefebene im Nordosten der Pfalz. 12 km östlich (Luftlinie) fließt der Rhein, 9 km westlich beginnt der Pfälzerwald, 2 km nördlich verläuft die Grenze zur Region Rheinhessen.

Die Nachbarsiedlungen sind im Uhrzeigersinn Offstein und Worms-Heppenheim (beide in Rheinhessen) im Norden, Heuchelheim (Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim) im Osten sowie Gerolsheim, Laumersheim und Obersülzen (alle Verbandsgemeinde Leiningerland) im Süden, Südwesten und Westen. Die Entfernung nach Heppenheim beträgt 5, nach Offstein 4 km, nach allen anderen genannten Orten 2 km.

Oberflächengestalt

Der rheinseitige Ostteil der Gemarkung ist nahezu eben, während nach Westen hin markante Hügel aufsteigen. Sie gehören zu demjenigen Teil des pfälzischen Weinbaugebiets zwischen Ebene und Mittelgebirge, der bis 1969 Unterhaardt hieß und seit der Zusammenlegung mit der Mittelhaardt den Namen Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße trägt.

Nördlich und südlich der Gemeinde verlaufen niedrige Hügelketten vom Haardtrand her in die Ebene hinaus, welche die Wasserscheiden zu den Einzugsgebieten des Eisbachs bzw. des Fuchsbachs bilden. Die auffälligsten Erhebungen, allerdings nur wenig höher als der bebaute Ort, sind der Wörschberg (165 m), der Schneckenberg (143 m) und der Stahlberg (134 m) im Norden sowie der Palmberg (137 m) im Süden.

Gewässer

Das Gemeindegebiet wird in west-östlicher Richtung vom Eckbach durchflossen, der ein linker Nebenfluss des Rheins ist. Der Bach erreicht den Ort aus Südwesten, von Laumersheim her, im Oberdorf und verlässt ihn im Niederdorf in östlicher Richtung nach Heuchelheim hin.[2]

In den 1920er Jahren wurde der Bach aus dem Ortszentrum an die südliche Peripherie verlagert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es südlich der Kirche, am Affenstein, neben der Durchgangsstraße eine flache teichartige Erweiterung des Bachbettes gegeben, in der Fuhrwerke von Sand- und Lehmanhaftungen gereinigt werden konnten. Als neues Bachbett (geradeaus statt nach links) wurde die Rinne gewählt, die noch vom südlichen Graben der mittelalterlichen Befestigung des Dirmsteiner Oberdorfs stammte. Zwischen Ober- und Niederdorf trifft der Eckbach von rechts her wieder auf sein altes Bett.

Der an sich unscheinbare Floßbach, der, von Obersülzen kommend und am Oberlauf auch Landgraben genannt, Dirmstein im Norden umfließt und am Ostrand des Dorfs von links in den Eckbach mündet, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begradigt. Der so bewirkte Verlust von Überschwemmungsräumen bereitete zusammen mit der Erhöhung der Fließgeschwindigkeit dem in den 1980er Jahren eröffneten Dirmsteiner Baugebiet Nördlich der Heuchelheimer Straße bei starken Regenfällen Probleme. 1994 kam es dort erstmals zu einer großflächigen Überflutung, bei der die Keller der vier Wohnhäuser am östlichen Ende der Lokalbahnstraße bis zur Oberkante unter Wasser standen. 2006 wurden verschiedene Varianten für die Schaffung von Überschwemmungsflächen zur Diskussion gestellt, 2008 beschloss der Rat der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land die Renaturierung des Gewässers auf einer Strecke von gut 1 km. Die Maßnahme wurde vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der Aktion Blau als ökologisch wertvoll mit 90 % der Kosten bezuschusst.[8] Bei der Umgestaltung ab Oktober 2008 wurde ehemaliges Ackerland entlang des Baches, das bei der Flurbereinigung ins Eigentum der Gemeinde übergegangen war, abgetragen. Dadurch wurden drei voluminöse Rückhalteräume geschaffen, in die sich das Gewässer bei Starkniederschlägen ausbreiten kann. Um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren, wurden auch wieder Mäander eingebaut und insbesondere zwei nahezu rechtwinkelige Abknickungen entschärft. Bei einem Starkregen im Mai 2009 bewährten sich die Änderungen schon kurz vor der offiziellen Einweihung.[9] Mit der Anpflanzung standorttypischer Bäume und Sträucher wurde die Renaturierung im Frühjahr 2009 abgeschlossen.[10]

Geologie

Wichtigstes Ereignis in der Landschaftsentwicklung der heutigen Vorderpfalz war der Einbruch des Oberrheingrabens gegenüber den umgebenden Mittelgebirgen, der im Alttertiär vor etwa 50 Millionen Jahren einsetzte und bis in die Jetztzeit andauert. Vor dem Gebirge breitete sich eine Fläche aus, die im Dirmsteiner Bereich von Eckbach und Floßbach zerschnitten wurde. Während der Eiszeiten kam es in der räumlichen Umgebung der Vergletscherung großer Teile Europas zu allmählichen Abgleitbewegungen der Hänge und zur Abschleifung durch den Wind. Diese Vorgänge führten zu einer Umformung des ursprünglichen Oberflächenreliefs, es bildete sich eine Schwemmkegelebene mit Aufschüttungs- bzw. Abtragungsterrassen. Zudem entstanden in trockenkalten Phasen der Würmeiszeit durch Windeinflüsse Lössschichten; dabei sammelte sich der Löss vor allem an Verwerfungen sowie im Lee von Kleinmulden an. Spätere Erosion schuf in den Lössflächen einige Steilwände, die heute bis 6 m hoch sind und wertvolle Biotope darstellen (s. Abschnitt Naturdenkmäler).

Die oberste Schicht der Ablagerungen stammt fast ausschließlich aus der jüngsten Vergangenheit. In tiefer gelegenen Arealen haben die beiden Bäche die Sedimente hierher verfrachtet, die höheren Flächen wurden mehr durch Witterungseinflüsse überformt. Die Böden sind überwiegend sandig und weisen zum Teil Lehmbeimengungen auf, deren Konzentration variiert. Wie auch andernorts in der Gegend werden gelegentlich Vorkommen von Quarzsand entdeckt, die wegen ihrer Reinheit dem Bergbaurecht unterliegen und damit Vorrang vor der Landwirtschaft besitzen. Aus diesem Grund muss die heimische Winzerschaft mitunter sogar hochwertige Weinberge aufgeben zu Gunsten des Quarzsand-Tagebaus durch auswärtige Unternehmen. Ein Fall aus den 1990er Jahren, der den nahegelegenen Palmberg betraf und die Gerichte beschäftigte, ging in die regionale Literatur ein.[11]

Klima

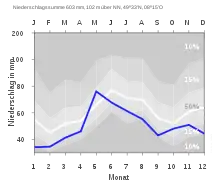

Angesichts der vorherrschenden Südwest- und Westwinde bedeutet die Lage Dirmsteins im Lee des Pfälzerwalds, dass der Ort mit maximal 500 mm Jahresniederschlag auskommen muss. Auch bei Nordwestwetterlagen verhindert häufig das immerhin 25 km entfernte Massiv des Donnersberges (689 m) im Nordpfälzer Bergland ebenfalls ergiebigere Niederschläge. Die Niederschläge liegen im unteren Viertel der in Deutschland erfassten Werte, nur an 22 % der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden noch niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Januar, die meisten Niederschläge fallen im Mai, das sind 2,2-mal mehr als im Januar. Die monatlichen Werte variieren stark.

Wegen der Regenarmut liegt der Grundwasserspiegel mittlerweile mehr als 10 m unter der Erdoberfläche. Dies bedingt einerseits die Notwendigkeit künstlicher Bewässerung im Ackerbau, sorgt andererseits aber für ideale Voraussetzungen beim Weinbau: Die oberen – trockenen – Bodenschichten erwärmen sich rascher, so dass die Zuckerbildung in den Weintrauben gefördert wird, und die Weinreben müssen tiefer wurzeln, um an genügend Feuchtigkeit zu gelangen, was die Aufnahme von Mineralstoffen begünstigt.

Seit der Fertigstellung 1941 verläuft 1 km südlich von Dirmstein die Autobahn 6 (Mannheim–Saarbrücken), deren Bau 1932 begonnen wurde. Mit ihrer Erhöhung auf Dammlage, im Mittel 5 m über dem Niveau der Umgebung, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellt sie eine deutliche Barriere dar, die sich von Ost nach West durch die Rheinebene bis zum Pfälzerwald zieht und nur von wenigen Unterführungen durchbrochen ist. Inwieweit die Trasse das kleinräumige Klima beeinflusst und beispielsweise bei Inversionswetterlagen zur Ausbildung von Kaltluftseen führen kann, wurde nie systematisch untersucht.

Geschichte

Zeittafel

| Zeit | Ereignisse | Personen | Erläuterungen |

|---|---|---|---|

| ab 6. Jh. (5. Jh.?) |

Besiedelung nachgewiesen | Franken (Alemannen?) | Gräberfelder im Norden und Nordosten |

| 8. Jh. | 1. (undatierte) urkundliche Erwähnung Dirmsteins | Benediktiner des Klosters Weißenburg (Elsass) | Weißenburger Codex |

| 23. November 842 | 1. datierte urkundliche Erwähnung Dirmsteins | König und späterer Kaiser Karl der Kahle | Ausfertigung eines Schutzbriefs |

| 11. Jh., Anfang | 1. Dirmsteiner Kirche: St. Petrus | Bischof von Worms (Burchard?) | |

| 1141 | 1. urkundliche Erwähnung von Weinbau in Dirmstein | ||

| 4. Juni 1196 | Dirmstein als Vogtei an das Hochstift Worms[12] | Kaiser Heinrich VI. Bischof Leopold II. von Schönfeld und Martinsstift von Worms |

Beurkundung vor den Zeugen Emicho von Liningen und Graf Gerlach von Veldenze |

| 13. Jh. | Vorgängerbauten der späteren Schlösser | Bischof von Worms, Ortsadlige (u. a. Jacob Lerch?) | Bischöfliches Schloss, Burg derer von der Hauben, befestigte Hofanlage Lerch u. a. |

| 14.–16. Jh. | Gründung zweier Klöster | • Augustiner • Jesuiten |

• Augustinerpropstei (1367–1525) • späteres Jesuitenkloster (1500–1800) |

| 17. Jh., 1. Drittel | Höhepunkt der Ära der Adelsfamilie Lerch | Caspar Lerch (1575–1642) | 19 Jahre Exil |

| 1689 | Dirmstein im Pfälzischen Erbfolgekrieg | Französische Truppen | Zerstörung des gesamten Ortes durch Feuer |

| 18. Jh., 1. Hälfte | Errichtung des Koeth-Wanscheidschen und des Quadtschen Schlosses |

• Familie Rießmann • Familie Quadt |

|

| ab 1736 | Ausbau des Sturmfederschen Schlosses | Freiherr Marsilius Franz Sturmfeder von Oppenweiler | 1738: Bau des Michelstores |

| 1742–1746 | Bau der Laurentiuskirche | Fürstbischof Franz Georg von Schönborn | Entwürfe von Balthasar Neumann, endgültige Planung und Bauleitung Franz Rothermel |

| um 1780 | Neubau des Sturmfederschen Schlosses | Freiherr Carl Theodor Sturmfeder von Oppenweiler | Gestaltung in der heutigen Form |

| 1780–1801 | Stadtrechte[6] | ||

| um 1790 | Anlegung des Kellergartens | Freiherr Carl Theodor Sturmfeder von Oppenweiler | Planung durch Friedrich Ludwig von Sckell |

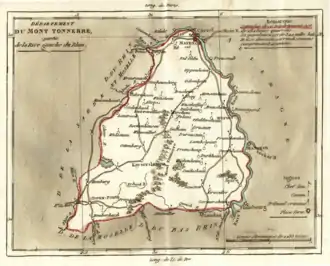

| 1798–1814 | Dirmstein französisch | Département du Mont-Tonnerre, Kanton Grünstadt | |

| 1815–1816 | Dirmstein österreichisch | Kanton Grünstadt | |

| 1816–1946 | Dirmstein bayerisch | • Rheinkreis, ab 1837 Pfalz •• ab 1817 Landkommissariat Frankenthal •• ab 1862 Bezirksamt Frankenthal •• ab 1938 Landkreis Frankenthal | |

| um 1830 | Anlegung des Schlossparks | Gideon von Camuzi | Planung durch Johann Christian Metzger |

| 1891–1939 | Betrieb der Lokalbahn | Eisenbahn-Actien-Gesellschaften Ludwigshafen | Alter Bahnhof |

| 21. Februar 1945 | Ermordung eines Angehörigen der Royal Air Force[13] | Täter Adolf Wolfert | Opfer Cyril William Sibley |

| 1969 | Landkreiswechsel | Landkreis Frankenthal → Landkreis Bad Dürkheim | |

| 1972 | Zuordnung | Bildung der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land gem. Landesgesetz über Verwaltungsvereinfachung | |

| 23. November 2005 | Herausgabe der Ortschronik | Michael Martin u. a. sowie Kulturverein St. Michael Dirmstein | Näheres siehe Abschnitt Literatur |

| Mai/Juni 2015 | Eröffnung der Schlosspark-Klinik Dirmstein im Koeth-Wanscheidschen Schloss | Träger: Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe e. V. | Akutklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik |

| 4./5. September 2015 | Eröffnung der Festhalle am Kellergarten[14] | Ersatzgebäude an gleichem Standort für die wegen Baufälligkeit abgebrochene Unterhaardter Festhalle | |

| 2018 | Zuordnung | Bildung der Verbandsgemeinde Leiningerland durch Fusion der Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim |

Kelten, Römer und Germanen

Als kurz vor der christlichen Zeitenwende die Römer die Region eroberten, siedelten hier neben Kelten auch Angehörige des germanischen Stammes der Vangionen. Die Römer wurden in der Spätzeit ihrer Herrschaft um 400 durch eindringende Germanen vom Stamm der Alemannen abgelöst, diese im Verlauf eines knappen Jahrhunderts durch ebenfalls germanische Franken. Bis hierher gibt es keine Zeugnisse über den Ort Dirmstein.

Die Gegend des Zusammenflusses von Eckbach und Floßbach war nachweislich ab dem Frühmittelalter besiedelt. Drei fränkische Gräberfelder aus dem 6. Jahrhundert, am Nordostrand des Ortes gelegen, wurden ab 1954 entdeckt.[15] Das zuletzt gefundene wurde in den 1980er Jahren archäologisch untersucht. Die geborgenen Funde wurden nach Speyer ins Historische Museum der Pfalz verbracht. Manche der mit den Fundstücken befassten Experten vertreten sogar die Meinung, dass die Grabstätten zumindest teilweise schon zu alemannischer Zeit, also im 5. Jahrhundert, in Gebrauch waren.

Im 8. Jahrhundert bestand Dirmstein bereits als fränkische Ansiedlung „Díramestein“, die im Weißenburger Codex ohne genaue Datierung genannt wird. Keimzelle des Ortes war das heutige Oberdorf. In erster Linie kommt der Bereich im Südwesten in Frage, wo in späterer Zeit am Eckbach die „Burg“ errichtet wurde. Eine geringere Wahrscheinlichkeit spricht für den jetzigen nordwestlichen Ortseingang; dort gehen in der Gegend des ehemaligen Zollhauses die Hügel in die Ebene über, und früher floss ein kleines Gewässer nach Süden in Richtung Eckbach. Sicher ist, dass bald anschließend 500 m östlich in der Gegend, wo der Floßbach in den Eckbach mündet, das Niederdorf entstand.

Erstmals mit Datum erwähnt wurde das Dorf im 9. Jahrhundert. Der Enkel Karls des Großen, Frankenkönig Karl der Kahle, später auch Kaiser, der sich kurz zuvor im nahen Worms mit seinem Halbbruder Ludwig dem Deutschen getroffen hatte, stellte am 23. November 842 „in villa Theormsthein“ oder „Thiormsthein“ dem Erzbischof von Vienne, Agilmar (Amtszeit 841–859), einen Schutzbrief für Besitztümer in Aquitanien und Burgund aus.[3]

Kaiser, Bischof und Ortsadelige

Anfangs war Dirmstein reichsunmittelbar und unterstand hinsichtlich Grundherrschaft und Gerichtsbarkeit direkt dem König bzw. Kaiser. Diese Rechte trat Heinrich VI. am 4. April 1190 an den Wormser Bischof Konrad von Sternberg ab. Mit Urkunden aus den Jahren 1332 und 1384 wurden die bischöflichen Privilegien bestätigt und 1405 teilweise noch erweitert. Ein lediglich als „Haus“ bezeichneter Vorgängerbau eines Schlosses des Bischofs wurde ab 1240 bezeugt, das eigentliche Schloss, das dem Bischof auch als Sommersitz diente, erstmals 1414.

Bei der Verwaltung bediente sich der Bischof der Angehörigen des niederen Adels, die bereits in Dirmstein ansässig waren oder sich hier niederließen. Dirmsteiner Adelsfamilien wurden erstmals im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Die bekannteste war die Familie Lerch, die vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zu ihrem namentlichen Aussterben Ende des 17. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle sowohl im Dorf als auch – wegen ihrer ausgedehnten Besitztümer – im gesamten südwestdeutschen Raum spielte. Ihr Name ist an mehreren historischen Dirmsteiner Gebäuden in Stein gemeißelt, so am Torbogen zum Spitalhof und an der Mauer der heutigen „Fechtschule“ am Kellergarten. Nach Einheirat Mitte des 17. Jahrhunderts trat die Familie Sturmfeder von Oppenweiler das Erbe der Familie Lerch an.

Weitere Adelsgeschlechter des Mittelalters waren u. a. die Familien Nagel von Dirmstein, von der Hauben und von Affenstein. Ab dem 15. Jahrhundert bildeten die Vertreter des Adels eine Ganerbschaft, deren Versammlungen schließlich in einem Vorgängerbau der heutigen St.-Michael-Apotheke, der 1535 errichtet wurde, stattfanden.

Kondominium

Von 1419 bis 1705 gehörte Dirmstein gemeinsam zwei Herrschaften; in der Form eines Kondominiums war es sowohl dem Fürstbischof von Worms zu Eigen als auch dem pfälzischen Kurfürsten. Warum es trotz der erst 1405 erfolgten Ausweitung der bischöflichen Rechte schon 1411 zu der Machtteilung kam, die am 4. März 1419 durch eine schriftliche Vereinbarung fixiert wurde, geht aus den Quellen nicht hervor. Bischof Johann II. von Fleckenstein und Kurfürst Ludwig III. teilten sich alle Rechte an und in Dirmstein jeweils zur Hälfte. In dieser Zeit muss im Ort das Kurpfälzische Schloss erbaut worden sein, das man sich wohl eher als ein Amtsgebäude vorzustellen hat. Schon gut hundert Jahre später wurde es so schwer beschädigt (s. Abschnitt Kriegszeiten), dass es wahrscheinlich nicht wiederhergestellt wurde; heute ist nicht einmal mehr sein Standort bekannt.

Das Kondominium bewährte sich während der gesamten Zeit seines Bestehens, Differenzen wurden stets einvernehmlich beigelegt. Bedeutendster Erfolg dürfte die Vergabe der beiden größeren örtlichen Gotteshäuser, der Peterskirche und der Laurentiuskapelle, an die Katholiken bzw. die Protestanten gewesen sein. Dies geschah nach der Reformation, als sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Kurpfalz für das reformierte Bekenntnis entschieden hatte. 1705 endete das Kondominium, indem das Hochstift Worms durch einen Gebietstausch mit der Kurpfalz wieder alle Rechte an und in Dirmstein zurückerhielt. Nur bei internen Angelegenheiten der protestantischen Einwohner war dem Kurfürsten die Entscheidungsbefugnis vorbehalten.

Kriegszeiten

Unter dem Bauernkrieg hatte der Ort selbst wenig zu leiden, obwohl am 4. Juni 1525 aufständische Bauern unter Führung des Dirmsteiner Vasallen Erasmus von der Hauben das Bischöfliche und das Kurpfälzische Schloss, die Affensteinische Burg sowie das Augustiner-Kloster schleiften und in Brand setzten. Das Bischöfliche Schloss und die Affensteinische Burg wurden anschließend wieder benutzbar gemacht, die beiden anderen Anwesen blieben Ruinen und verfielen allmählich ganz.

Nur zu kleineren Zerstörungen kam es während des Dreißigjährigen Kriegs. Repressionen musste besonders der bekennende katholische Parteigänger Caspar Lerch (1575–1642) erdulden, dessen „Burg“ geplündert wurde und der samt seiner Familie zu Flucht und neunzehnjährigem Exil gezwungen war. Caspar Lerch war der herausragende Vertreter seiner Familie, zunächst als Kämmerer des Bischofs von Speyer, dann als kurmainzischer Amtmann in Tauberbischofsheim und schließlich als Direktor des Ritterkantons Oberrhein. Außerdem verfasste er zahlreiche juristische Werke sowie eine Familienchronik.

1689 wurde Dirmstein durch französische Truppen fast gänzlich niedergebrannt. Von 1688 bis 1697 führte nämlich der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV., um an das Erbe seiner Schwägerin Liselotte von der Pfalz zu kommen, den Pfälzischen Erbfolgekrieg – und ließ paradoxerweise die von ihm begehrte Kurpfalz in Schutt und Asche legen. In Dirmstein wütete die Feuersbrunst drei Tage lang, vom 7. bis 9. September. Nur einige wenige Häuser blieben unversehrt.

Barockzeit

Im Verlauf der Barockzeit wurde aus den beiden ursprünglichen Siedlungskernen, dem Ober- und dem Niederdorf, wieder ein ansehnliches Gemeinwesen, obwohl sie 500 m auseinander lagen und über die heutige Hauptstraße nur locker verbunden waren. Eine der wichtigen Persönlichkeiten in dieser Ära war Freiherr Marsilius Franz Sturmfeder von Oppenweiler (1674–1744), Enkel der zweitältesten Tochter Caspar Lerchs. Wegen seiner verschwenderischen Hofhaltung und seiner Schulden angefeindet, wurde er legendär durch seinen langjährigen Hader mit der Obrigkeit. Seinen angeblichen Erfolg ließ er 1738 auf dem neuen Michelstor – neben zahlreichen Inschriften – in Form einer Skulptur als seinen siegreichen Kampf mit dem Teufel verewigen, der zeitgenössischen Stimmen zufolge die Gesichtszüge des damaligen Bürgermeisters trägt. Über der Seitenpforte des Tores, das zum Sturmfederschen Schloss gehört, ist zudem ein steinerner „Neidkopf“ eingelassen. Der letzte Namensträger des Geschlechtes starb 1901.

Einer interkonfessionellen Kooperation zwischen dem katholischen Fürstbischof von Worms und dem protestantischen Kurfürsten trotz Beendigung des Kondominiums verdankt Dirmstein seine berühmte Zweikirche St. Laurentius (s. Abschnitt Einzelne Kulturdenkmäler). Mit diesem Kirchenbau in der Mitte des 18. Jahrhunderts begann eine Phase der Prosperität des Ortes, die gut hundert Jahre anhielt. Von 1780 bis 1801, nur ein Jahrhundert nach dem Inferno im Pfälzischen Erbfolgekrieg, wurden Dirmstein nach diversen Quellen sogar Stadtrechte gewährt.[6]

Ein soziales Problem erwuchs aus dem kurzzeitigen Betrieb einer Keramikmanufaktur, die von 1778 bis 1788 im Zentrum des Oberdorfs bestand.[17] Dort ließ das Hochstift Worms aus der weißen Erde, die aus der heutigen Erdekaut stammte, dem stiftseigenen Tagebau im nordöstlichen Pfälzerwald,[18] die sogenannte Dirmsteiner Fayence herstellen, deren wenige erhalten gebliebene Exemplare in Sammlerkreisen begehrt sind. Bereits 1779, wenige Monate nach Aufnahme der Fabrikation, intrigierte der damalige Bürgermeister Johann Michael Graeff mit falschen Anschuldigungen gegen den Manufakturleiter und Keramikexperten Johann Carl Vogelmann. Dieser wurde daraufhin unter Zurückbehaltung von Hab und Gut samt Frau und sieben Kindern aus dem Dorf gejagt, und Graeff trat an seine Stelle. Er wirtschaftete allerdings derart dilettantisch, dass ihn das Hochstift 1782 absetzte. Doch auch unter Graeffs Nachfolgern erholte sich das Unternehmen nicht, so dass es zur Verelendung der 20- bis 30-köpfigen Arbeiterschaft kam, die in streikähnlichen Ereignissen gipfelte. Gründe für das Ende des Projekts 1788 waren zudem die umständliche Heranschaffung der Rohstoffe über etwa 25 km durch teilweise bergiges Gelände und die Absatzschwierigkeiten der fertigen Produkte infolge der zahlreichen Grenzzölle.

Franzosenzeit und Bayerische Zeit

.png.webp)

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts griffen die Wirren der Französischen Revolution auch auf die Kurpfalz über. Deren linksrheinische Gebiete wurden von 1798 an – zunächst de facto, ab dem Friedensvertrag von Lunéville 1801 offiziell – dem französischen Staat eingegliedert. Dabei gingen Dirmsteins evtl. erworbene Stadtrechte wieder verloren. Bis zum Ende der napoleonischen Ära (1814) wurden die annektierten Territorien als Teil des Kantons Grünstadt im Département du Mont-Tonnerre (französisch für Donnersberg) verwaltet. Auf einer zeitgenössischen Karte ist die Gemeinde als Durnestein eingezeichnet.

Auf dem Wiener Kongress (1815) wurde mit der linksrheinischen Pfalz auch Dirmstein zunächst Österreich zugesprochen und 1816 auf der Grundlage eines Staatsvertrags dem Königreich Bayern zugeschlagen, dessen wittelsbachisches Herrscherhaus aus der Kurpfalz stammte. Der so entstandene Rheinkreis, der später, auch zur Unterscheidung von der ebenfalls bayerischen Oberpfalz, in Rheinpfalz umbenannt wurde, blieb bayerisch bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Von 1818 bis 1862 gehörte Dirmstein zum Landkommissariat Frankenthal.

Das weitere 19. Jahrhundert verlief unspektakulär. An die Stelle der durch die Franzosen enteigneten Adeligen traten „neureiche“ Angehörige des gehobenen Bürgertums, welche die ersteigerten Schlösser und Herrenhäuser ausbauten, bestehende Parkanlagen vergrößerten und neue anlegen ließen. Die Mehrzahl der Dorfbewohner litt jedoch unter großer Armut.

Beim Aufmarsch zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 wurde das Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 in einer 65-stündigen Eisenbahnfahrt von Breslau nach Mannheim transportiert, wo es in der Nacht zum 31. Juli 1870 ankam. Von dort aus sollte es in Eilmärschen die französische Grenze bei Saarbrücken erreichen. Hierbei starben an jenem Tag, am Ortsausgang von Dirmstein in Richtung Obersülzen, drei Grenadiere am Hitzschlag. Für zwei von ihnen stehen an der Obersülzer Straße bis heute Gedenksteine.

Auswanderung

Die Pfalz, die über Jahrhunderte von Bedürftigkeit und Kriegen geprägt war, verlor im Laufe der Zeit viele ihrer Bewohner ans Ausland. In Dirmstein betraf die Auswanderung in ganz geringem Maße Ost- und Südosteuropa (Galizien, Banat, Batschka); erheblich sind dagegen die Zahlen derjenigen, die in Amerika neues Glück suchten.

Anfangs wanderten dorthin nur einzelne Personen oder auch Familien aus, so 1708, 1742 und 1752. Im 19. Jahrhundert setzte dann eine Welle ein, die im Dirmsteiner „Auswanderungsregister“ festgehalten ist. Dieses wurde knapp hundert Jahre lang, von 1812 bis 1905, sehr sorgfältig geführt und enthält nach digitaler Erfassung 607 Datensätze.[19] Hiernach verließen zwischen 1806 und 1905 mehr als 1200 Dirmsteiner die Heimat, vor allem jüngere Familien mit oftmals vielen Kindern. Die beiden letzten Eintragungen betreffen Dirmsteiner Juden, die 1937 noch nach Argentinien ausreisen konnten.[19]

Erster Weltkrieg

Den Ersten Weltkrieg überstand Dirmstein unversehrt, was seinen Gebäudebestand angeht; indessen waren 53 Gefallene zu beklagen.

Nationalsozialismus

1933, zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus, lebten im Ort 15 jüdische Bürger und ein sogenannter „jüdischer Mischling zweiten Grades“; elf von ihnen gehörten zur Großfamilie Hirsch, deren Oberhaupt Salomon Hirsch zusammen mit Adolf Liebmann auch Gemeindevorsteher war.[20] Familie Liebmann mit ihrer neunjährigen Tochter gelang 1937 die Flucht nach Argentinien.[21] Frieda Hirsch emigrierte im gleichen Jahr ebenfalls dorthin, musste aber ihren neunjährigen Sohn David bei den Großeltern zurücklassen.[21] Die 1940 noch in Dirmstein verbliebenen acht Juden wurden bei der Wagner-Bürckel-Aktion ins Konzentrationslager Gurs deportiert. 1941 konnten in Südfrankreich unabhängig voneinander David Hirsch, inzwischen 13 Jahre alt, sowie die weitläufig mit ihm verwandten Elisabeth Klara Hirsch und deren Tochter Ella fliehen. Die beiden Frauen emigrierten in die USA, wohin Ellas älterer Bruder Julius wahrscheinlich schon 1938 ausgereist war.[22] David Hirsch folgte 1947 seiner Mutter nach Argentinien; 2005 und 2009 besuchte er seinen Schulfreund Arthur Maurer in Dirmstein,[23] 2019 ist er in Buenos Aires verstorben. Die restlichen Verschleppten fielen dem Holocaust zum Opfer; sie starben im KZ oder sind dort verschollen.[24]

Zweiter Weltkrieg

Unter den Einwohnern Dirmsteins wurden während des Zweiten Weltkriegs 89 gefallene und 41 vermisste Soldaten verzeichnet. Am 20. März 1945 kam es durch Flugzeuge der gegen den Rhein vorrückenden Amerikaner zu einigen Bombenschäden und Bordkanonentreffern an Häusern. Ziel waren deutsche Soldaten, die auf der Flucht den Ort passierten und von denen zahlreiche ums Leben kamen, während es unter den Dirmsteiner Zivilisten keine Opfer gab.[25]

Im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg verdienen zwei völlig konträre Geschichten Erwähnung:

Der ehemalige Kriegsgefangene Stanisław Świątek (1920–2006) aus dem heute polnischen Stettin, der von 1940 an fünf Jahre in Dirmstein verbracht hatte, bewahrte aufgrund seiner guten Erfahrungen dem Dorf eine lebenslange Freundschaft über mehr als ein halbes Jahrhundert. Jungen Landsleuten, die er zu Besuchen mitbrachte, vermittelte er seine Ansichten von Völkerverständigung. Nach dem ersten Besuch erschien darüber von Albert H. Keil im Heimatjahrbuch des Landkreises Bad Dürkheim eine Reportage;[26] Jürgen Bich berichtete in der Tagespresse.[27]

Andererseits wurde am 21. Februar 1945 der 21-jährige britische Luftwaffenangehörige Cyril William Sibley, der nach Flugzeugabschuss verwundet in Gefangenschaft geraten war, vom Ortsgruppenleiter der NSDAP, Adolf Wolfert, ermordet. 1946 wurden der für Sibleys Tod Verantwortliche und sein Mittäter von einem britischen Militärgericht zum Tod verurteilt und ein halbes Jahr später, nach erfolglosem Berufungsverfahren, hingerichtet.[13] 1985, 2004 und 2008 fand die Bluttat an Sibley ihre literarische Aufarbeitung durch die aus Dirmstein stammenden Autoren Walter Landin[28][29] und Isolde Stauder.[30]

Nachkriegszeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die Geschichte des Ortes relativ undramatisch. Die Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz führte 1969 zum Wechsel vom damals erloschenen Landkreis Frankenthal (Pfalz) in den neuen Kreis Bad Dürkheim, 1972 folgte die Zuordnung zur gleichfalls neu geschaffenen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land.

Einschneidender zumindest für einen Teil der Einwohner gestaltete sich in der Nacht vom 26. zum 27. Juni 1994 die großräumige Überschwemmung des erst zehn Jahre zuvor eröffneten Wohngebietes „Nördlich der Heuchelheimer Straße“, als nach stundenlangem Gewitterregen der Floßbach über die Ufer trat. 1996 feierte die Gemeinde die 250. Wiederkehr der Einweihung der Laurentiuskirche. Am 1. Dezember 1998 wurde die Tankstelle am nordöstlichen Ortseingang durch einen Lastzug so schwer beschädigt, dass sie für eine Woche gänzlich geschlossen werden musste und die Gebäudesanierung erst im Frühjahr abgeschlossen war.[31] Anfang des Jahres 2000 kam es zu einem Großbrand, der den einzigen Verbrauchermarkt am Ort für Monate zur Ruine machte.

Am 23. November 2005, dem 1163. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung, erschien nach mehr als zwanzigjähriger Vorarbeit die Ortschronik. An ihr haben neben dem Herausgeber (Michael Martin, Landau, s. Abschnitt Persönlichkeiten), der in jahrelanger Arbeit das ungewöhnlich reichhaltige Gemeindearchiv geordnet hatte, und einigen weiteren externen Fachleuten der Kulturverein St. Michael Dirmstein sowie zahlreiche Autoren aus dem Dorf mitgearbeitet.

Im März 2009 fand die mehrtägige Aktion „Dirmstein erinnert sich“ statt. Dabei verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig für die Opfer des Nationalsozialismus Stolpersteine; acht tragen die Namen der Juden, die 1940 bei der Wagner-Bürckel-Aktion deportiert wurden, einer ehrt eine ehemalige Dirmsteiner Jüdin, die von den Niederlanden aus der Vernichtung zugeführt wurde, einer ist dem ermordeten Engländer Sibley gewidmet. Den zentralen historisch-literarischen Gedenkabend gestalteten die Dirmsteiner Autoren Jürgen Bich, Albert H. Keil, Walter Landin und Otfried K. Linde.[32]

Jürgen Schwerdt, Bürgermeister von 2004 bis 2009, trat am 14. April 2010, knapp ein Jahr nachdem seine Wiederwahl gescheitert war, aus der CDU aus, behielt jedoch als Fraktionsloser sein Mandat im Gemeinderat.[33] Nach zwei Jahren, im April 2012, erfolgte Mandatsverzicht zugunsten eines Nachrückers, so dass die Fraktion der CDU im Gemeinderat wieder auf acht Sitze kam.[34]

Zum 1. Januar 2018 wechselte Dirmstein in die neu geschaffene Verbandsgemeinde Leiningerland, die durch Zusammenschluss der bisherigen Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim entstand.

Ortsname

| Entwicklung des Namens | ||

|---|---|---|

| 8. Jh. | Díramestein | 1. Erwähnung (undatiert) |

| 842[3] | Theormsthein oder Thiormsthein | eig. wohl „Díermstein“ |

| 1044[3] | Díermundestein | |

| 1110 und 1120 | Díeremestein | |

| 1141 | Díermestein | |

| 1196 | Dirmenstein | |

| 12.–15. Jh. | Dirmestein, Dirmenstein, Dirminstein | |

| 1315 | Dirmstein | erstmals heutige Schreibung |

| 1529, 1602[35] | Durmstein | Nebenform |

| 1561 | Dirmbstein | Nebenform |

| 1582[36] | Diermsteun | Nebenform |

| Anf. 19. Jh.[37] | Durnestein | Falschschreibung |

Unter Berücksichtigung vor allem der frühen Formen deutet die Wissenschaft den Ortsnamen heute als „Diermuntstein“, also etwa „Stein(haus) des Diermunt“.[3] Offenbar hatte hier ein wohlhabender Mann es sich leisten können, sein Haus dauerhafter aus Stein als aus dem damals üblichen Werkstoff Holz zu errichten. Da bei der ersten bekannten Erwähnung im 8. Jahrhundert eine abgeschliffene Form verwendet wurde, steht zu vermuten, dass Dirmstein zu dieser Zeit schon mindestens einige Generationen lang einen namentlichen Begriff darstellte, der bereits Abwandlungen unterworfen war.

Der Ortsname entwickelte sich über zahlreiche Varianten, von denen hier einige markante herausgegriffen seien: 842 erfolgte die erste datierte Erwähnung des Dorfs in einer Urkunde, die Frankenkönig Karl der Kahle „in villa Theormsthein“ oder „Thiormsthein“ unterzeichnet hat. Da dieses Dokument lediglich in einer Abschrift aus dem 17. Jahrhundert existiert, nimmt die Forschung an, dass nach damaliger Gepflogenheit ein ursprüngliches „Díermstein“ transkribiert wurde. Von 1110 stammt eine Urkunde des Propstes Hartwig von St. Paulus zu Worms, wo der Ort unter dem Namen „Díeremestein“ aufgeführt ist. Mit einer weiteren Wormser Urkunde von 1196 übertrug Kaiser Heinrich VI. die Vogtei über „Dirmenstein“ dem Hochstift Worms.[12] 1315 wurde erstmals der Name „Dirmstein“ in der heute üblichen Schreibung verwendet. Im 16. Jahrhundert kam es zum Gebrauch von Nebenformen, bei denen das i zu u abgelautet, ein zusätzliches b eingefügt oder der Diphthong ei zu eu umgeschrieben wurde.

Bevölkerung

Einwohnerzahlen

| Jahr | 1682 | 1710 | 1771 | 1802 | 1815 | 1835 | 1871 | 1905 |

| Einwohner | *445 | *516 | 945 | 1.252 | 1.500 | 2.049 | 1.517 | 1.467 |

| Jahr | 1939 | 1950 | 1961 | 1970 | 1986 | 2004 | 2005 | 2009 |

| Einwohner | 1.672 | 1.924 | 2.091 | 2.252 | 2.587 | 3.100 | 3.030 | 2.992 |

Erst ab 1771 verfügt das Gemeindearchiv über konkrete Unterlagen zur Entwicklung der Einwohnerzahlen.[38] Die vorher festgehaltenen Daten (*markiert) beruhen auf den Schatzungsbüchern und bedeuten Untergrenzen, die erheblich zu niedrig liegen dürften, weil die nicht Steuerpflichtigen fehlen.

Die starke Zunahme am Ende des 18. Jahrhunderts geht möglicherweise auf die Perspektiven zurück, welche die Stadt, als die Dirmstein von 1780 bis 1801 galt, ihren Bürgern zu bieten vermochte. Das Wachstum hielt auch noch bis zum Beginn der Industrialisierung an, die sich in Dirmstein um die Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkbar machte. Auswanderung und Landflucht führten dann aber zu einem 100 Jahre anhaltenden Rückgang der Bevölkerung, der erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Wachstumsphase abgelöst wurde. Diese fiel bis in die 1980er Jahre noch verhalten aus, um sich dann zu intensivieren.

Seit 1996 die Marke von 3000 Einwohnern überschritten wurde, ist eine Stagnation auf dem erreichten hohen Niveau zu beobachten. Der vorübergehende Rückgang (bis einschließlich 2017) kehrte sich 2018 in eine leichte Zunahme um auf 3019.[39] Ursächlich waren das Neubaugebiet In den Nachtgärten am Ostrand der Gemeinde, wo ein Einkaufsmarkt und Wohnhäuser entstanden, sowie das Sanierungsgebiet Alte Gärtnerei, auf dem ein Seniorenzentrum und eine Wohnanlage errichtet wurden.[39]

Altersstruktur

| Altersgruppe | 1–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | alle |

| Jahr 2002 (Prozent) |

336 (11) |

363 (12) |

346 (11) |

537 (18) |

532 (17) |

448 (15) |

379 (12) |

209 (7) |

92 (3) |

18 (0,6) |

3.051 (100) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Jahr 1710 (Prozent) |

205 (40) |

70 (14) |

62 (12) |

83 (16) |

61 (12) |

21 (4) |

13 (3) |

1 (0,2) |

– |

– |

516 (100) |

Die Altersstruktur[38] der örtlichen Bevölkerung ist stark im Wandel begriffen. 1682 waren mehr als die Hälfte der Einwohner Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre. Um 1850 war ihr Anteil auf ein gutes Drittel gesunken, 2003 lag er noch bei 21,5 %. Andererseits wuchs die Zahl der über 40-Jährigen von 19 % im Jahre 1682 auf 48,7 % 2003. Im tabellarischen Vergleich der Jahre 1710 (allerdings beruhen die Einwohnerzahlen, wie im entsprechenden Abschnitt erwähnt, auf dem Schatzungsbuch, betreffen also nur die Steuerpflichtigen) und 2002 zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Effektivzahlen nach rechts zum höheren Lebensalter sowie eine gewisse Nivellierung zwischen den mittleren Dekaden.

Damit bestätigt sich auch für Dirmstein der Trend zur Überalterung; allerdings wurden die Werte des Bundesdurchschnitts von 1995 erst mit achtjähriger Verzögerung erreicht. Die Zahlen von 2002 weisen auch aus: Mehr als 3,5 % der Einwohner sind alte und sehr alte Menschen, von denen viele noch innerhalb des Familienverbands leben.

Vor Ort gibt es zwei Einrichtungen zur Seniorenbetreuung. Die Senioren-Lodge Dirmstein wird seit 2008 in Franz Rothermels Haus betrieben, das als Kulturdenkmal im Ortszentrum liegt und zehn Wohneinheiten besitzt.[40] 2017 eröffnete in einem dreiteiligen Neubau am Ostrand der Gemeinde die Seniorenresidenz Haus Maximilian, die über 50 Pflegeplätze verfügt.[41]

Religion

Die erste Pfarrkirche Dirmsteins lag im Niederdorf. Sie wurde in der Zeit der Romanik deutlich vor 1044 und vermutlich auf Initiative eines Wormser Bischofs erbaut, denn sie war dem Patron des Bistums Worms, St. Petrus, geweiht. Aufgrund mehrerer übereinstimmender Quellen schätzen die Historiker ihr Fassungsvermögen auf nur etwa hundert Personen, was auch Rückschlüsse auf niedrige Bevölkerungszahlen zulässt. Das Oberdorf verfügte über die 1240 erstmals erwähnte gotische Kapelle St. Laurentius, die als Filialkirche eingestuft war. Im 14. Jahrhundert kamen die Kapelle St. Antonius auf dem Friedhof im Niederdorf und die Spitalhof-Kapelle St. Maria Magdalena im Oberdorf hinzu. Auch diese Kapellen sind ein Indiz dafür, dass die Einwohnerzahl keine großen Gotteshäuser erforderte.

Die Laurentiuskapelle wurde im 16. Jahrhundert zu einer reformierten Kirche umgebaut. Beim Brand von 1689 zur Ruine geworden, wurde sie 1742–46 an gleicher Stelle durch die heutige barocke Zweikirche ersetzt (s. Abschnitt Einzelne Kulturdenkmäler), deren katholischer Teil wiederum St. Laurentius geweiht wurde. Ihre Kapazität reichte für das gesamte Dorf aus. Deshalb wurde die Peterskirche, die im Verlauf des 18. Jahrhunderts immer mehr verfallen war, 1809 versteigert und abgerissen. Die Antoniuskapelle wurde mit der Aufgabe und Verlegung des Friedhofs nach 1850 ebenfalls abgetragen. Die Spitalhof-Kapelle hat, wenn auch profaniert und mehrmals umgebaut, bis heute überdauert.

1367 wurde im Norden des Ortszentrums eine Propstei des Augustinerordens gegründet, im Jahre 1500 unmittelbar daneben ein Kloster, das später vom Jesuitenorden betrieben wurde. Während das Augustinerkloster nur bis zu seiner Brandschatzung im Bauernkrieg (1525, s. Abschnitt Kriegszeiten) Bestand hatte, existierte das Jesuitenkloster 300 Jahre. Im Spätmittelalter ließen die Mönche die von ihnen genutzte schwefelhaltige Heilquelle des Chorbrünnels nordwestlich des Dorfs in Stein fassen; der ursprüngliche Name war deswegen unter Bezugnahme auf die Jesuiten „Chorherrnbronn“. Die Pfarrstelle Dirmstein wurde, bevor sie von regulären Pfarrern übernommen wurde, vermutlich 200 Jahre lang durch die Jesuitenpatres betreut, wenn auch nur die letzten Jahre von 1685 bis 1705 durch erhalten gebliebene Aufzeichnungen dokumentiert sind. Um 1800 wurde das Jesuitenkloster als Folge der Französischen Revolution und der dadurch bedingten Säkularisation aufgelöst.

Die Religionszugehörigkeit[38] ist in den letzten 250 Jahren gut dokumentiert und war in diesem Zeitraum hinsichtlich der Bevölkerungsanteile einem starken Wandel unterworfen.

Die 1746 errichtete Zweikirche mit einem Grundflächenverhältnis von 2:1 zu Gunsten des katholischen Teiles belegt, dass die Dirmsteiner Bevölkerung um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu 2/3 katholischen und zu 1/3 protestantischen (meist reformierten) Bekenntnisses war. Doch schon gut 50 Jahre später (1802) wurden nur noch 56 % Katholiken gezählt, aber bereits 40 % Protestanten. Nach 2000 gab es 45,46 % Protestanten, 33,74 % Katholiken sowie 20,79 % Andersgläubige und Konfessionslose. Die Zahl der Katholiken und die der Protestanten ist seitdem weiter gesunken. Derzeit (Stand 31. Januar 2022) sind von den Einwohnern 34,2 % evangelisch, 26,9 % katholisch, und 38,9 % sind konfessionslos oder gehören einer anderen Glaubensgemeinschaft an.[42]

Die Anzahl der jüdischen Bürger hatte vom ersten schriftlichen Zeugnis über eine jüdische Gemeinde (1464) bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts meist bei einigen Dutzend gelegen mit einer Höchstzahl von 129 im Jahre 1855. Spätestens ab 1738 unterhielt die jüdische Gemeinde eine „Judenschuhl“, womit der Volksmund einen Betsaal bezeichnete, in dem auch Religionsunterricht erteilt wurde.[43] Eine förmliche Synagoge bestand von 1858 bis Januar 1933.[44] Das Gebäude wurde nach dem Verkauf mehrmals von Grund auf umgebaut, wobei nur die Rückfront original erhalten blieb. Dem heutigen Wohnhaus ist die ehemalige Funktion nicht mehr anzusehen. Während der Zeit des Nationalsozialismus fielen alle Juden, die 1940 noch in Dirmstein lebten, dem Holocaust zum Opfer (s. Abschnitt Nationalsozialismus) mit Ausnahme der drei, die nach ihrer Deportation fliehen konnten.[32]

Politik

Wappen

In der Verfügung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim aus dem Jahre 2007[45] lautet die Blasonierung:

„Das Wappen der Gemeinde Dirmstein ist geteilt und oben von Schwarz und Blau gespalten, oben rechts ein rotbewehrter und -bezungter goldener Löwe, oben links liegt in mit goldenen Kreuzchen bestreutem Feld ein schräggelegter, mit dem Bart nach oben gekehrter silberner Schlüssel, unten ein rot-silbernes Wolkenfeh.“

Der Pfälzer Löwe einerseits, andererseits der Schlüssel als Zeichen des Bischofsamtes sowie als Attribut von St. Petrus symbolisieren die während drei Jahrhunderten geteilte Herrschaft durch die Kurpfalz und das Hochstift Worms, dessen Patron St. Petrus ist. Das Wolkenfeh stellt auf rotem Grund drei vollständige und zwei angeschnittene silberfarbene Helme dar, bei denen es sich um die „Eisenhüte“ der ortsansässigen niederen Adeligen handelt. Dass Dirmstein niemals dem regional bedeutendsten Adelsgeschlecht der Leininger zu Eigen war, wird durch das Fehlen des Leininger Adlers bestätigt.

In der regionalen Literatur wird der rote Hintergrund der Helme mitunter als „Dachziegeln“ missdeutet. Zudem führte zu Irritationen, dass das Große Wappenbuch der Pfalz,[46] das als offizielles Wappenverzeichnis gilt, eine zum Teil auch amtlich verwendete Version des Dirmsteiner Wappens enthält, bei der die Eisenhüte der unteren Reihe farblich mit dem Hintergrund vertauscht sind. Dadurch ist der in der Heraldik übliche harmonische Wechsel von silbernen und roten Feldern gestört, die unteren Helme stehen auf dem Kopf, und es stoßen zweimal zwei Helme flächig aneinander. Ein auf Antrag der Gemeinde eingeholtes Gutachten ergab 2007,[47] dass die im Großen Wappenbuch der Pfalz abgebildete Version fehlerhaft ist und nicht dem historischen Vorbild entspricht. Deshalb erging anschließend die zitierte Verfügung der Kreisverwaltung.

Gemeinderat

Sturmfedersches Schloss

Der Gemeinderat in Dirmstein besteht aus 20 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden, und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzendem.

Die Sitzverteilung im Gemeinderat:[48]

| Wahl | SPD | CDU | FWG | Gesamt |

|---|---|---|---|---|

| 2019 | 5 | 6 | 9 | 20 Sitze |

| 2014 | 4 | 7 | 9 | 20 Sitze |

| 2009 | 5 | 8 | 7 | 20 Sitze |

| 2004 | 5 | 11 | 4 | 20 Sitze |

- FWG = Freie Wählergruppe Dirmstein e. V.

Bürgermeister

Die Liste der Bürgermeister seit dem Dreißigjährigen Krieg ist noch nicht vollständig, weist aber nur wenige Lücken und Unklarheiten auf.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bernd Eberle wurde zuletzt bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 mit einem Stimmenanteil von 50,17 % in seinem Amt bestätigt.[49]

Sehenswürdigkeiten und Kultur

Denkmalzonen

Der als Englischer Landschaftsgarten restaurierte Kellergarten und der historische Kern des Oberdorfs stellen homogene Denkmalzonen dar.[5] Letztere besteht u. a. aus Mitteltor, Affenstein, Laumersheimer Straße, Herrengasse, Kirchenstraße sowie Metzgergasse; am Obertor und mit dem Schlosspark reicht sie etwas weiter hinaus. Das Ortsbild ist in diesem Bereich weitgehend geschlossen und wird in erster Linie von der spätbarocken Bebauung der Jahrzehnte nach der dreitägigen Feuersbrunst im Pfälzischen Erbfolgekrieg bestimmt. Es ergibt sich der Eindruck eines wohlhabenden Dorfs, das von Bauten des Adels und des gehobenen Bürgertums geprägt ist und seine Struktur auch über die Nachwirren der Französischen Revolution hinweg bewahren konnte.[5]

Die drei fast unversehrt erhaltenen schlossähnlichen Herrenhäuser vermitteln zudem die Tradition des im Mittelalter von den Adelsfamilien gemeinschaftlich dominierten Ortes. In ihrer großen Nähe zueinander ebenfalls singulär sind die beiden Englischen Gärten im Nordwesten und im Süden des Oberdorfs. Einen den Adelsbauten architektonisch zumindest gleichkommenden Anspruch macht die Zweikirche von 1746 geltend, die mit ihrem aus dem Mittelalter stammenden und 1904 erhöhten Turm einerseits den baulichen Gemeindemittelpunkt darstellt, andererseits die religiösen Verhältnisse des drei Jahrhunderte lang als kurpfälzisch-wormsisches Kondominium verwalteten Ortes widerspiegelt. Zusammen mit der ehemaligen Spitalkapelle westlich gegenüber bildet die Kirche eine homogene Baugruppe.[5]

Typisch für die Wohlstand vermittelnde bürgerliche und bäuerliche Bebauung innerhalb der Denkmalzone sind die Walmdachgebäude mit Fachwerkkonstruktionen über gemauerten Erdgeschossen, die vor allem den Innenort charakterisieren. Mit Gliederungselementen wie Hausteinpilastern dienen einigen der Wohnhäuser deutlich die herrschaftlichen Gebäude als Vorbild; die tadellose Ausführung belegt die handwerklichen Fertigkeiten der Steinmetze der Gegend. Die Zwei- und Dreiseitgehöfte am Affenstein, an der Hauptstraße und im östlichen Abschnitt der Metzgergasse künden dagegen eher von den weniger wohlhabenden Bevölkerungsschichten.

Eine auffallende Lücke innerhalb der gewachsenen Bebauung entstand, als in den 1960er Jahren an der Ecke Marktstraße/Metzgergasse auf der Nordseite des Schlossplatzes das Gebäude der ehemaligen bischöflich-wormsischen Fayencemanufaktur abgebrochen wurde. Das Fabrikanwesen stammte als Reigerspergischer Hof aus dem Jahre 1592; es hatte 1689 das Niederbrennen des Dorfs überstanden und war bis zu seinem Abriss das älteste Gebäude des Ortes. Weil der eigentlich als Ersatz vorgesehene Wohnblock nie gebaut wurde, kam eine konturlose, größtenteils geschotterte Parkplatzfläche zustande.

Alle 58 Kulturdenkmäler der Gemeinde sind in der entsprechenden Liste[4][5] aufgeführt.

Einzelne Kulturdenkmäler

Die barocke Laurentiuskirche wurde ab 1742 als Zweikirche mit schon im Bauplan vorhandener Trennwand nach den vor Ort modifizierten Entwürfen des Baumeisters Balthasar Neumann durch Franz Rothermel errichtet; 1746 wurde der katholische, ein Jahr später der protestantische Kirchenteil geweiht. Die im Jahr 1900 gebaute und 1986 renovierte Voit-Orgel im katholischen Teil zieht von weither Kenner an; auch das noch ältere Instrument im protestantischen Teil, das über ein 1869 gebautes Walcker-Werk verfügt, besitzt unter Fachleuten einen guten Ruf.

Das „Älteste Haus“ Dirmsteins liegt an der Ecke Metzger-/Salzgasse. Es trägt die eingemeißelte Jahreszahl 1596. 1689 überstand es mit nur fünf oder sechs anderen Gebäuden das Niederbrennen des Ortes durch die Franzosen; als einziges überdauerte es bis heute. Es wurde um die Jahrtausendwende unter Mitwirkung der Denkmalpflege restauriert.

Das Sturmfedersche und das Koeth-Wanscheidsche Schloss waren schlossartige Herrenhäuser der adeligen Familien Sturmfeder sowie Koeth-Wanscheid und wurden in jüngerer Zeit restauriert.

Kaum noch ursprüngliche Überbleibsel gibt es von den zwei Klöstern der Augustiner und der Jesuiten, die im Norden des Ortszentrums nebeneinander lagen. An der Stelle des Augustinerklosters wurde später das Quadtsche Schloss errichtet. Das Jesuitenkloster wurde Anfang des 19. Jahrhunderts nach der Profanierung in einen Gutshof umgewandelt, den sogenannten Jesuitenhof; in ihm wird ein gleichnamiges Weingut betrieben. Das Haupthaus wurde baulich mehrmals erheblich verändert, original erhalten sind lediglich einige Nebengebäude.

Gegenüber der Kirche im Spitalhof, der früher ein Hospiz war und zu dem die in gotischem Stil errichtete und heute profanierte Kapelle St. Maria Magdalena gehört, ist nun der Gemeindekindergarten untergebracht.

Das Haus Marktstraße 1 wurde im frühen 18. Jahrhundert als Stein- und Fachwerkbau erstellt. Für vorbildliche Sanierung wurde den Eigentümern im Jahre 2006 der erstmals vergebene Balthasar-Neumann-Preis des Kulturvereins St. Michael Dirmstein zuerkannt.[50] Die St.-Michael-Apotheke wurde ebenfalls im frühen 18. Jahrhundert als Fachwerkgebäude errichtet. Der Vorgängerbau aus dem Mittelalter enthielt den Rittersaal, in dem die in einer Ganerbschaft verbundenen Ortsadeligen ihre Zusammenkünfte abhielten. Das Alte Rathaus von 1714 wird als „Haus der Vereine“ genutzt, die das Gebäude in ehrenamtlicher Arbeit restauriert haben.

Die Marktstraße, deren Südteil auf 80 m als „Deutschlands kleinste Fußgängerzone“ ausgewiesen ist, verläuft zwischen dem Sturmfederschen Schloss und dem Hotel Café Kempf, das – 1926 aus einem Winzerhaus hervorgegangen und in der Gegend „das Kempf“ genannt – nach vollständiger Renovierung wieder seinen früheren Platz als größter gastronomischer Betrieb am Ort und als optischer Blickfang einnimmt. Die zum vorderen Gastraum gehörende denkmalgeschützte Madonnenstatue aus dem 18. Jahrhundert ist derzeit ausgelagert. Als kleines Pendant zum Café Kempf fungierte um die Ecke, am Eingang zur Herrengasse, das zur Weinstube ausgebaute einstige Backhaus; nach einem winterlichen Wasserschaden steht es leer. Jüngstes der führenden Restaurants am Ort war das Roosmarin, das 2006 in einem alten Winzerhäuschen des Niederdorfs eingerichtet wurde und dessen Bezeichnung sich aus dem Gewürz und dem Namen der Betreiberfamilie herleitete; diese gab 2015 den Betrieb auf.

Die „Fechtschule“, ein klassizistisches Gebäude, liegt südlich des Ortszentrums am Rande des Kellergartens. Ein Vorgängerbau, die „Burg“, war ab 1602 das Wohnhaus Caspar Lerchs. Seit mehreren Jahrzehnten wird dort die Landesfechtschule des Südwestdeutschen Fechtverbandes betrieben; aus dieser Verwendung hat sich die aktuelle Bezeichnung entwickelt. Eine Besonderheit ist, gleichfalls auf dem Gelände des Kellergartens, das ehemalige „Badehaus der Gräfin von Brühl“, deren fürstliche Badewanne heute als übergroßer Blumentopf im Vorgarten steht.

Das Bischöfliche Schloss, ehemals Verwaltungs- und Sommersitz des Fürstbischofs von Worms, in der Nähe des östlichen Ortsrandes ist das älteste zumindest teilweise noch erhaltene Dirmsteiner Schloss. Von ihm stehen – auf dem Gelände eines heutigen Hofgutes – allerdings nur noch wenige originale Reste.

Im Dorf gab es jahrhundertelang zwei Mühlen, die mit dem Wasser des Eckbachs betrieben wurden. Die Niedermühle ganz im Osten wurde im 19. Jahrhundert zu einem Hofgut umgebaut, das in spätklassizistischem Stil gehalten ist. Die in wesentlichen Teilen aus dem Mittelalter stammende Spormühle im Südwesten des Dorfs wurde jahrelang als Landhotel genutzt. Seit 2015 wurde das Anwesen umgebaut und renoviert, um einer Sponsoring- und Eventagentur als Sitz zu dienen.[51]

Englische Gärten, Friedhöfe und Naturdenkmäler

Der im Stil eines Englischen Landschaftsgartens angelegte und zur Jahrtausendwende sanierte Schlosspark ermöglicht Veranstaltungen vor allem musikalischer Art. Geplant wurde er ab 1824 durch den Landschaftsarchitekten Johann Christian Metzger. Von 2009 bis 2012 dauerte die Restaurierung der im Park gelegenen und aus dem Jahre 1840 stammenden Grotte.[52] Für den mittlerweile ebenfalls sanierten Kellergarten, einen weiteren der einstmals sieben Englischen Gärten am Ort, zeichnete um 1790 Metzgers Berufskollege Friedrich Ludwig von Sckell verantwortlich.

Die oben erwähnten frühmittelalterlichen Gräberfelder lagen etwa 300 m nördlich bzw. nordwestlich des Zusammenflusses von Eckbach und Floßbach und damit nicht weit von der Gegend entfernt, wo später das Niederdorf entstand. Sie können allerdings noch nicht als organisiert angelegte Friedhöfe angesehen werden.

Anfangs besaß der Ort seinen Friedhof im Osten der Gemeinde, im Niederdorf nahe dem Bischöflichen Schloss und unmittelbar neben der Peterskirche, die 1809 wegen Baufälligkeit abgebrochen wurde. Seit den 1850er Jahren wird er nicht mehr genutzt. Das bekannteste Grab dort ist dasjenige des Arztes Johann von Hubertus.

Der kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch genommene neue Friedhof im Norden, etwas erhöht in der Gegend der Wasserscheide zwischen Eckbach und Floßbach, lag ursprünglich 400 m außerhalb des Dorfs. Die Wohnbebauung hat sich im Laufe der Zeit zu ihm hin ausgebreitet. Zahlreiche kulturhistorisch wertvolle Grabsteine aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert wurden vom alten Friedhof übernommen und hier aufgestellt. Die Kapelle, in der ein Teil der ursprünglichen Fresken restauriert worden ist, stellt eine klassizistische Anlage mit rechteckigem Grundriss aus der Eröffnungszeit dar und birgt die Gruft der adeligen Familie Camuzi, welche die Kapelle gestiftet hat.

Die Fläche zwischen der Südspitze des Kellergartens und dem Eckbach nimmt der „Dicke Baum“ ein, eine etwa zweihundertjährige Platane. Mit einem Stammumfang von etwa 6 und einer Höhe von mehr als 20 m gilt der mächtige Baum als Naturdenkmal.

Im Bereich des nordwestlichen Ortsausgangs (Obersülzer Straße) gibt es nach Süden ausgerichtete steile Lösswände, die ein Biotop für zahlreiche Arten von wärmeliebenden Insekten darstellen, so z. B. für solitäre Wildbienen und Grabwespen. Auch verschiedene Vogelarten graben hier ihre Nisthöhlen; Mauersegler brüten regelmäßig, das Vorkommen von Bienenfressern wurde mittlerweile bestätigt.[53] 2016 wurden sechs Brutpaare nachgewiesen.[54]

Der Chorbrünnel-Rundweg im Nordwesten der Dirmsteiner Gemarkung verbindet die Wörschberger Hohl, einen ebenfalls durch Lösswände gekennzeichneten Hohlweg, mit dem Chorbrünnel. Dieser kleine Brunnen wird von einer schwefelhaltigen Quelle gespeist, deren Wasser jahrhundertelang zu Heilzwecken genutzt wurde. Die Quelle wurde durch die ortsansässigen Jesuiten in Stein gefasst. Unter Bezugnahme hierauf zeigen die grünen Hinweisschilder des Rundwegs eine orangegelbe Steinarkade samt dem blauen Symbol eines Brunnens.

Der mit rustikalen Holztafeln markierte Eckbach-Mühlenwanderweg führt von Dirmstein aus bachaufwärts über 23 km bis nach Hertlingshausen und verbindet dabei neun malerische Ortschaften, den Eckbachweiher und den 20-Röhren-Brunnen. Er ermöglicht Bewegung in freier Natur und ist auch für Mühlenliebhaber wegen der 23 teils restaurierten Mühlen begehenswert.

Veranstaltungen

Veranstaltungsorte

Festhalle am Kellergarten

Festhalle am Kellergarten Skulptur neben der Festhalle

Skulptur neben der Festhalle

Die zahlreichen örtlichen Vereine bescheren dem Ort einen wohlgefüllten Terminkalender. Vor allem der Kulturverein St. Michael Dirmstein betätigt sich auf vielen Gebieten und lädt ein zu Auftritten seiner historischen Tanzgruppe, zu Literaturabenden und zu Musik im Schlosspark.

Größere Veranstaltungen finden seit 2015 in der Festhalle am Kellergarten südlich der Laurentiuskirche am Rande des Ortszentrums statt.[14] Die neue Festhalle, die voll bestuhlt gut 300 Besuchern Platz bietet und bei Empfängen ohne Bestuhlung 600 Personen fasst, wurde anstelle der 2014 wegen Baufälligkeit abgerissenen Unterhaardter Festhalle errichtet.[55]

Für Veranstaltungen mit maximal 80–100 Besuchern steht der Eux-Stocké-Ratssaal im Sturmfederschen Schloss zur Verfügung, speziell für Orgelmusik bietet sich die Laurentiuskirche mit ihren beiden historischen Instrumenten an, der Voit-Orgel von 1900 im katholischen Kirchenteil bzw. der Walcker-Orgel von 1869 im protestantischen.

Konzerte

Im Ratssaal, wo auch ein historischer Bechstein-Flügel zur Verfügung steht, werden Konzerte veranstaltet. Zu den Spielorten der deutsch-französischen Konzertreihe „Printemps Rhénan – Rheinischer Frühling“ gehört die Laurentiuskirche.

Im Schlosspark findet jährlich eine Open-Air-Gala der Reihe „Palatia jazz“ statt, bei der beispielsweise schon die original Blues-Brothers-Band, Branford Marsalis und Cassandra Wilson aufgetreten sind.

Felix Hell, der in Frankenthal gebürtige und nun in den USA lebende Konzertorganist, kehrt zu jedem Jahreswechsel nach Dirmstein zurück, um in der Laurentiuskirche ein Silvesterkonzert zu geben.

Literaturlesungen

In Dirmstein wird eine Variante des Vorderpfälzischen gesprochen, das zu den pfälzischen Dialektgruppen gehört. Die kulturelle Pflege der Mundart wird im Ort großgeschrieben; mehrere hier geborene bzw. ansässig gewordene Autoren gehören seit Jahren zu den Preisträgern bei den pfälzischen Mundartdichterwettbewerben und veranstalten auch im Ratssaal immer wieder Lesungen. Dort finden ebenfalls Veranstaltungen statt, die sich mit hochdeutscher Literatur beschäftigen.[56]

Volksfeste

Der Dirmsteiner Jahrmarkt jedes Jahr am 2. Septemberwochenende mit sonntäglichem Festumzug und das Bayerische Bierfest alle zwei Jahre am 1. Augustwochenende gemeinsam mit der bayerischen Partnergemeinde Neuötting sorgen dafür, dass der bogenförmig gepflasterte Schlossplatz sowie die Weinstuben und Winzerhöfe dicht bevölkert sind. Das im Hochsommer gelegentlich durchgeführte Schlossparkfest, später Weinfest im Park, hat sich ebenfalls als Publikumsmagnet erwiesen.

Bildung und Erziehung

Kindergärten

Die Gemeinde verfügt über den katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ und die kommunale Kindertagesstätte „Himmelszelt“. Beide haben zwei Gruppen und Ganztagsplätze. Im „Himmelszelt“ können auch vier Zweijährige aufgenommen werden.

Grundschule und Sporthalle

Dirmstein ist Standort einer zweizügigen Grundschule, die eine Ganztagsbetreuung anbietet. Neben der Schule liegt eine Allzweck-Sporthalle, die auch für überörtliche Ereignisse zur Verfügung steht.

Musikschule

Das Sturmfedersche Schloss beherbergt die einzige Außenstelle der Musikschule Leiningerland, die ihren Sitz in Grünstadt hat.

Jugendraum

Mit maßgeblichem Engagement der Landjugend Dirmstein, die dem Bund der Deutschen Landjugend angehört, wurde 1997/98 im Alten Rathaus ein Jugendraum geschaffen, der nach Art eines Internetcafés ausgestattet ist. Neben individuell und kollektiv möglicher Freizeitbeschäftigung wird dort auch Arbeit für die Gemeinschaft geleistet; so gestaltete ein freiwillig tätiges Team von interessierten jungen Leuten mehrere Jahre hindurch die Website der Gemeinde.

Erwachsenenbildung

Bildung für Erwachsene wird von der örtlichen Volkshochschule angeboten, die in die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim integriert ist. Unterrichtsräume liegen unter anderem im Sturmfederschen Schloss.

Öffentliche Bücherei

Im Sturmfederschen Schloss befindet sich die zentrale öffentliche Bücherei für die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land.

Sport

_1.jpg.webp)

Sechs Sportvereine bieten Gelegenheit zu entsprechender Betätigung:

Fechten

Der FC Dirmstein verwaltet die Landesfechtschule des Südwestdeutschen Fechtverbandes. Sie wird am Ort des ehemaligen Wohnanwesens von Caspar Lerch am Kellergarten betrieben.

Fußball und Gymnastik

Der TuS Dirmstein 1946 hatte 2006 491 Mitglieder.[57] Er unterhält Fußballmannschaften für Jugendliche, Aktive sowie AH („Alte Herren“) und bietet zudem Gymnastik für Frauen an. Seine Sportanlagen samt Vereinsheim liegen am Südrand des Ortes.

Fußballgolf

Der 1. Deutsche Fußballgolf-Club Dirmstein wurde 2006 als erster deutscher Sportverein gegründet, der sich mit der Trendsportart Soccer- oder Fußballgolf befasst. Der Verein hatte 2015 60 Mitglieder.[58] Im Süden des Ortes ist ein 6 Hektar großes Areal als Soccerpark Dirmstein ausgewiesen; noch 2008 handelte es sich um den einzigen derartigen Platz in Deutschland.[59] Am 19. Juli 2009 war der Soccerpark Dirmstein – an dem betreffenden Wochenende fand dort die erste Europameisterschaft in der neuen Sportart statt – „Ort des Tages“ bei der Initiative Deutschland – Land der Ideen.[60] Bislang wurden auf dem Gelände je zwei Weltmeisterschaften (2007, 2011) und Europameisterschaften (2009, 2010) ausgetragen, Mitglieder des betreibenden Vereins gewannen neben etlichen deutschen Meisterschaften acht Welt- und einen Europatitel.[61]

Tennis

Der Tennisclub Grün-Weiss Dirmstein wurde 1979 gegründet und hatte 2006 230 Mitglieder.[57] Er verfügt am Südrand des Ortes über eine Tennisanlage mit vier Sandplätzen und dem Vereinslokal.

Tischtennis

Der TTC Dirmstein wurde 1997 gegründet und hatte 2006 65 Mitglieder.[57] Er unterhält drei Tischtennis-Herrenmannschaften und eine Schülermannschaft.

Turnen–Spiel–Gymnastik

Der Sportverein TSG Dirmstein 1986 hatte 2013 604 Mitglieder.[62] Er verfügt über ein breites Angebot hinsichtlich Turnen, Fitness, Aerobic u. dgl.[63]

Darüber hinaus trägt die 2002 gegründete und in Freinsheim ansässige HSG Eckbachtal ihre Heimspiele teilweise in der Sporthalle Dirmstein aus.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaftstrends

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich Dirmstein von einer rein landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zu einem Ort, in dem sowohl Landwirtschaft – und hier vor allem der Weinbau – als auch Dienstleistung gleichberechtigt nebeneinander stehen. Heute gibt es mehr als 200 eingetragene Gewerbebetriebe. Diese sind sämtlich mittelständisch geprägt, Großunternehmen fehlen gänzlich. Deshalb pendeln viele Dirmsteiner in andere Orte, was wegen der sehr dichten wirtschaftlichen Verflechtung in der Metropolregion Rhein-Neckar weniger schwierig ist als in strukturschwächeren Gegenden. Die Arbeitsplätze liegen meist im Umkreis von 5 bis 25 km.

Dirmstein öffnet sich seit den 1960er Jahren auch dem Tourismus. Der Ort wurde zunächst als „Perle der Unterhaardt“ beworben, ab 1972 als „Perle des Leiningerlandes“. Nachdem der Gemeinderat den Slogan des Bürgermeisters „Perle zwischen Worms und Weinstraße“ 2005 nachträglich abgesegnet hatte, wurde diese Entscheidung 2009 revidiert; Dirmstein wirbt wieder mit „Perle des Leiningerlandes“.[64] 2006 eröffnete ein privater Investor am südlichen Ortsrand den Soccerpark Dirmstein, der rasch zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor der Gemeinde wurde.

Weinbau

Bereits seit der Römerzeit wird in der Vorderpfalz Wein angebaut, im Jahr 1141 wurde der Dirmsteiner Weinbau erstmals urkundlich erwähnt.[65] Das sonnige Klima des Leiningerlandes begünstigt auch in Dirmstein die Produktion von Qualitäts- und Prädikatsweinen.

Nach dem Stand von 2012 sind rund 3,36 der 14,67 km² Fläche des Ortes (umgerechnet 336 Hektar) mit Reben bestockt, 181 Hektar mit weißen und 155 Hektar mit roten Sorten.[66] Die am häufigsten angebauten Rebsorten sind Riesling (65 Hektar), Dornfelder (50 Hektar) und Portugieser (48 Hektar), zahlreiche weitere Sorten werden auf kleineren Flächenanteilen gepflegt.[66] So kultiviert seit 2003 ein örtliches Weingut mit Erfolg die Rebsorte Gelber Muskateller, die ursprünglich aus Kleinasien stammt und eigentlich als wärmeliebendes Mittelmeergewächs gilt.[67] Insgesamt 44 Winzer aus Dirmstein und gleich viele auswärtige sind im Ort tätig.[66]

Die früher zahlreichen kleinen Weinlagen Dirmsteins wurden mittlerweile zu drei Einzellagen zusammengefasst: Herrgottsacker (155,2 Hektar, von Norden über Osten nach Süden),[68] Mandelpfad (152,5 Hektar, im Westen und Nordwesten)[69] sowie Jesuitenhofgarten.[70] Dieser, ein leicht nach Süden geneigter Hang, liegt nördlich des Ortszentrums innerhalb der Wohnbebauung und ist mit nur 5,5 Hektar Fläche recht klein.[71] Sämtliche Dirmsteiner Weinlagen gehören zur Großlage Schwarzerde.

Dirmsteiner Winzer nehmen mit Erfolg an Prämierungen teil: 2011 erhielt ein örtliches Weingut eine Traube im Gault-Millau als hervorragender Weinerzeuger, 2012 wurde ein Dirmsteiner Riesling unter die 100 besten Weine der Welt eingestuft, 2013 errangen 48 Weine aus dem Ort offizielle Auszeichnungen.[66]

Am Rande des südlichen Kirchplatzes steht eine große hölzerne Kelter, die 1984 durch den Dirmsteiner Küfermeister Emil Steigner funktionsfähig nachgebaut wurde.

Weitere Wirtschaftszweige

Neben dem Weinbau besitzt in Dirmstein noch der Anbau von Obst, besonders von Äpfeln, einige Bedeutung; aus den Früchten werden vor allem Obstbrände hergestellt. Mandeln und Feigen sind dagegen nur von geringer wirtschaftlicher Relevanz. Ein typisches Saisongemüse ist der Spargel, der im flacheren östlichen Gemarkungsbereich Dirmsteins angebaut wird. Dort erstrecken sich überwiegend Getreide- und Kartoffelfelder. Durch die Gemeinde führt vom unmittelbar östlich angrenzenden Rhein-Pfalz-Kreis her, der den Beinamen „Gemüsegarten Deutschlands“ führt, ein Seitenarm der Deutschen Grumbeer- und Gemüsestraße.

Verkehr

Straßenverkehr

Dirmstein wird nicht über die 1 km südlich verlaufende Autobahn 6 (Mannheim–Saarbrücken) erschlossen, sondern über die Landesstraße 453, die etwa parallel zu dieser Autobahn verläuft und Frankenthal (im Osten) mit Grünstadt (im Westen) verbindet. Am Rande der beiden Städte gibt es auch die nächsten Anschlussstellen, 22 Frankenthal-Nord und 19 Grünstadt. Die Landesstraße 455 stellt nach Südwesten die Verbindung mit der Kleinstadt Freinsheim her, nach Norden über Offstein mit dem Landkreis Alzey-Worms. Die Kreisstraße 24 führt nach Süden zum Nachbarort Gerolsheim. Zur Autobahn 61 (Koblenz–Speyer), die 2 km südöstlich des Ortes im Autobahnkreuz Frankenthal die A 6 überquert, gibt es keine direkte Verbindung.

Die fehlende Direktanbindung ans Autobahnnetz, 2011 vom Gemeinderat auf Dauer festgeschrieben, bedingt ein hohes Fahrzeugaufkommen durch den Ort. Bauliche Maßnahmen, die Ende der 1990er Jahre an zwei Stellen der Landesstraße 453 vorgenommen wurden, konnten dort die Problematik, dass innerörtlich zu hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, teilweise entschärfen.

Über zwei Buslinien des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) kann man von Dirmstein aus praktisch im Stundentakt zu den Bahnhöfen Grünstadt (etwa 7 km) und Frankenthal (etwa 10 km) gelangen. Für den späten Abend und die Nacht gibt es seit September 2006 eine Ruftaxi-Linie von und zu den Bahnhöfen in Frankenthal und Kirchheim (Weinstraße), die ebenfalls mit VRN-Tickets genutzt werden kann.

Schienenverkehr

Einen Schienenanschluss besitzt Dirmstein nicht mehr. Fast ein halbes Jahrhundert lang lag der Ort an der Lokalbahn, einer eingleisigen Schmalspurstrecke (1000 mm). Diese führte ab 1. Juli 1891 vom Frankenthaler Bahnhof, wo die Anbindung an die Hauptbahn erfolgte, westwärts über Heßheim und Dirmstein bis nach Großkarlbach. Die im gleichen Baustil – rotbraune Backsteingebäude – errichteten Bahnhöfe sind teilweise noch heute erhalten, so auch in Dirmstein, und werden zu Wohnzwecken genutzt. Außer dem alten Bahnhof erinnern noch die „Bahnhof-“ und die „Lokalbahnstraße“ an die am 14. Mai 1939 stillgelegte Strecke.

Energie

Auf dem Osthang des Stahlbergs im Nordosten der Dirmsteiner Gemarkung arbeiten seit 2011 zwei Windkraftanlagen (WKA), die dem unmittelbar angrenzenden Windpark der Nachbargemeinden Heuchelheim und Großniedesheim zugerechnet werden, der zusätzlich elf Objekte umfasst. Eine zweite Vorrangfläche – in der Gewanne Kranichsweide 1,5 km nordwestlich der Wohnbebauung – mit fünf Anlagen war in der Diskussion, doch bei einer Bürgerbefragung im Herbst 2013 sprachen sich zwei Drittel der abstimmenden Einwohner gegen weitere WKA aus.[72][73]

Medien

Für den Ort gilt die Lokalausgabe Frankenthal (Frankenthaler Zeitung) der Tageszeitung Die Rheinpfalz. Wöchentlich erscheint das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Leiningerland, außerdem werden Anzeigenblätter – aus Frankenthal und aus Grünstadt – verteilt. Seit den 1980er Jahren gibt die örtliche Gliederung einer Partei in unregelmäßigen Abständen die Ortszeitung De Michel heraus; der pfälzische Titel nimmt einerseits Bezug auf das Michelstor als eines der Wahrzeichen des Dorfs, zum anderen assoziiert er den Deutschen Michel als wenig kritikfreudigen Bürger.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Eux Stocke (* 1895 in Dirmstein; † 1992 in Rödental), Unternehmer und Mäzen, wurde 1976 zum Ehrenbürger ernannt. Ihm ist der Eux-Stocke-Ratssaal gewidmet.

- Erich Otto (* 26. September 1921 in Dirmstein; † 1. Juni 1992 ebenda), Ortsbürgermeister 1964–86, wurde 1997 posthum zum Ehrenbürger ernannt. Ihm ist der Erich-Otto-Weg gewidmet.

Söhne und Töchter der Gemeinde

- Caspar Lerch II. (* nach 1480; † 7. oder 17. August 1548), Großvater Caspar Lerchs IV., war 1523 Unterstützer des rebellischen Ritters Franz von Sickingen und wurde 1539 über die Erweiterung des Spitalhofs Gründer der heutigen Hospitalstiftung Dirmstein.[74]

- Caspar Lerch IV. (* 13. Dezember 1575; † 17. April 1642 in Mainz), Enkel Caspar Lerchs II., war Kämmerer des Bischofs von Speyer, kurmainzischer Amtmann in Tauberbischofsheim und Direktor der Oberrheinischen Ritterschaft. Nach ihm ist eine Straße im Ort benannt.

- Anna Lerch von Dirmstein (* 11. November 1580; † 11. September 1660 in Kitzingen), Schwester Caspar Lerchs IV., war Äbtissin der Benediktinerinnen im Kloster Rupertsberg und bewahrte 1631 die Reliquien der hl. Hildegard von Bingen vor der Vernichtung.

- Bernhard Betz (1746–1815), katholischer Priester, war der letzte Dekan des Wormser Martinsstifts und danach Generalvikar des Bistums Mainz.

- Johann von Hubertus (* 10. Dezember 1752; † 4. März 1828), Chirurg, war Medizinprofessor an der Josephs-Akademie in Wien und Leibarzt des österreichischen Erzherzogs Karl in Brüssel.

- Franz Balthasar Hubertus (* 19. April 1766; † 9. April 1832 in Pressburg) war wie sein Bruder Johann ebenfalls Arzt in Österreich.

- Franziska Louise Johanna von Rudhart (* 1807; † 1887 in Wang/Oberbayern), Schwester des Gideon von Camuzi, heiratete 1829 Ignaz von Rudhart, der als Bayerischer Staatsrat 1837 zum Ministerpräsidenten von Griechenland berufen wurde, nachdem der Wittelsbacher Otto dort 1832 König geworden war.

- Henriette Gräfin von Brühl (* 26. Mai 1808; † 30. April 1883 in Baden-Baden), Schwester des Gideon von Camuzi, war Namensgeberin des Badehauses der Gräfin von Brühl. Nach ihr ist die Von-Brühl-Straße benannt.

- Joseph Bihn (* 2. Januar 1822; † 17. August 1893 in Tiffin/Ohio), Ururenkel von Franz Rothermel (s. Abschnitt Weitere Persönlichkeiten), katholischer Priester, war Ordensgründer in den USA.[75]

- Adolf Römer (* 21. September 1843; † 27. April 1913 in Erlangen), Professor für Klassische Philologie an der Universität Erlangen, war Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

- Friedrich Streiff (* 16. Oktober 1846; † 5. August 1920), Schreinermeister, war Zeichner zeitgenössischer Ansichten Dirmsteins.[76]

- Franz Carl Sessig (* 21. April 1854; † 25. Juli 1914 in München), Maler, beteiligt an der Ausmalung von Neuschwanstein und Herrenchiemsee.

- Friedrich Bengel (* 6. Oktober 1892; † 23. August 1985), Unteroffizier, wurde im Ersten Weltkrieg wegen Verhinderung eines Explosionsunglücks mit der Bayerischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.[77]

- Adolf Wolfert (* 12. Juni 1901; † 11. Oktober 1946 in Hameln), Ortsgruppenleiter der NSDAP, ermordete kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs einen abgeschossenen englischen Flieger und wurde dafür ein Jahr später hingerichtet.

- Alice Mendel (* 28. September 1903 als Alice Weil; † 9. November 1993 in Leeds), jüdische Lehrerin in Coburg, floh in der Zeit des Nationalsozialismus über die Schweiz nach England.

- Harm Spuler (* 3. Oktober 1917; † 10. Februar 2010 in Salzburg), war als Mediziner Professor für Neurochirurgie.

- Erich Bengel (* 13. September 1924), Önologe, war von 1952 bis 1956 Reblauskommissar des Regierungsbezirks Pfalz und als solcher u. a. in der Rebveredlungsanstalt Rhodt tätig.[78]

- Arthur Maurer (* 19. April 1929) ist Heimatforscher sowie Initiator und Ehrenvorsitzender des Kulturvereins St. Michael Dirmstein. 2009 wurde er mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

- Josef Schmitt (* 11. Juni 1929; † 6. September 1995) war Pfalzmaler.

- Alexander Schroth (* 6. Februar 1934; † 18. November 2011 in Mannheim) war Pfälzer Mundartdichter und gewann zweimal (1995 und 2000) den Pfälzischen Mundartdichterwettstreit in Bockenheim.

- Walter Landin (* 29. Mai 1952; † 28. Oktober 2021) war Pfälzer Mundartdichter, Krimi- und Theaterautor.

Weitere Persönlichkeiten

Nicht in Dirmstein geborene, aber mit der Gemeinde verbundene Persönlichkeiten:

- Jürgen Bich (* 8. Februar 1947 in Leutkirch im Allgäu; † 29. April 2009) war 34 Jahre lang Korrespondent der Rheinpfalz und 1996 Gründungsvorsitzender des Kulturvereins St. Michael Dirmstein.

- Gideon von Camuzi (1799–1879), Gutsbesitzer, war von 1843 bis 1845 Mitglied der Abgeordnetenkammer des Königreichs Bayern und von 1868 bis 1874 Bürgermeister.

- Joseph von Camuzi (1767–1828), Gutsbesitzer und Vater Gideons, war von 1801 bis 1815 Bürgermeister und ab 1816 Mitglied der Abgeordnetenkammer des Königreichs Bayern.

- Louis Coblitz (1814–1863) war ein Genremaler, der in Dirmstein im Auftrag Gideon von Camuzis vor allem Ansichten des Schlossparks malte.

- Karl Dillinger (1882–1941), Maler und Kunstlehrer, starb in Dirmstein.

- Lydia Hauenschild (* 1957), Autorin, wohnte von 1986 bis 2016 in Dirmstein.

- Jakob von Helmstatt (≈1500–1560), bewohnte als kurpfälzischer Amtmann das Haus Nr. 46 in der Vordergasse „mit einem Erker und sechs Säulen“.[79]

- Johann Jakob Hemmer (1733–1790), Naturwissenschaftler und Sprachforscher, unterrichtete als Hauslehrer bei der Dirmsteiner Adelsfamilie Sturmfeder, ehe er über diese Zugang zum Mannheimer Hof des Kurfürsten Carl Theodor erhielt.

- David Hirsch (* 15. Mai 1928 in Mainz; † März 2019 in Buenos Aires), Jude, wuchs in Dirmstein auf. Er wurde in der Zeit des Nationalsozialismus als Zwölfjähriger nach Südfrankreich deportiert und floh von dort in die Schweiz. Seit 1947 in Argentinien lebend, nahm er um das Jahr 2000 Kontakt zu seiner Heimatgemeinde auf und besuchte sie dann mehrmals, 2009 anlässlich der Stolpersteinverlegung.[23]

- Albert H. Keil (* 1. Juli 1947 in Mußbach an der Weinstraße), Pfälzer Mundartdichter, Literaturpreisträger und viermaliger Gewinner von Pfälzer Mundartwettbewerben, wohnte von 1992 bis 2020 in Dirmstein.

- Friedrich Klingmann (1874–1947), Landwirtschaftsrat, Önologe und Rebenzüchter, gründete 1924 die Rebenveredelungsanstalt Dirmstein, die später in Weinbauversuchsanstalt umbenannt wurde. Ihm hat die Gemeinde den Rat-Klingmann-Weg gewidmet.

- Rüdiger Kramer (* 1953 in Frankenthal), Mundartautor und Schriftsteller, Gewinner des Theaterpreises der Stadt Frankenthal 2007, wohnt in Dirmstein.

- Otfried K. Linde (1932–2019), psychiatrisch-naturwissenschaftlicher Autor, Mitherausgeber einer Dokumentation über Verbrechen an Psychiatrie-Patienten im Dritten Reich, wohnte bis 2012 in Dirmstein.

- Michael Martin (* 1. Juni 1947 in Baden-Baden), promovierter Stadtarchivar von Landau, ordnete in jahrelanger Arbeit das Gemeindearchiv von Dirmstein und gab 2005 die Ortschronik heraus.

- Balthasar Neumann (1687–1753) war Hofbaumeister und zeichnete 1740/41 die ersten beiden Baupläne der Laurentiuskirche.

- Andrea Odermann geb. Schmitt (* 26. März 1974 in Grünstadt) wuchs in Dirmstein auf und war 1994/95 Weingräfin des Leiningerlandes sowie 1995/96 Pfälzische Weinprinzessin.

- Balthasar Nick (1678–1749), Baumeister, Schwiegervater des Kirchenerbauers Franz Rothermel, gründete in Dirmstein ein Bauunternehmen.

- Walter Perron (1895–1970), Maler und Bildhauer, wohnte zeitweilig in Dirmstein und versah dort um 1950 einen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gartenpavillon mit Sgraffiti. Die Sanierung des Pavillons begann 2006[80] und wurde 2013 abgeschlossen.[81]

Von Walter Perron verzierter Pavillon im Jesuitenhofgarten

Von Walter Perron verzierter Pavillon im Jesuitenhofgarten - Sigismund Ranqué (* 1743 in Ballenberg, heute Ravenstein; † 1795 in Frankenthal), Komponist und vermutlich Schüler von Ignaz Holzbauer, war ab 1764 Schulmeister und Organist in Dirmstein.

- Helmut Ried (* 1936 in Ludwigshafen am Rhein), Maler, wohnt in Dirmstein.

- Wolfgang Wilhelm von Rießmann, baden-durlachischer Hofrat und Eigentümer des Koeth-Wanscheidschen Schlosses, machte sich als Hauptsponsor um die Ausstattung des 1747 eingeweihten protestantischen Teils der Laurentiuskirche verdient. Die Gemeinde hat ihm die Hofrat-Rießmann-Straße gewidmet.

- Cornelia Röper (* 1990), Sozialunternehmerin, lebte seit ihrem achten Lebensjahr in Dirmstein.

- Franz Rothermel (1690/91–1759), Baumeister, war als Schwiegersohn von Balthasar Nick der ausführende Unternehmer beim Bau der Laurentiuskirche (1742–46); von ihm stammt auch der dritte und endgültige Grundriss.[82] Sein in den 1730er Jahren entstandenes Wohnhaus wurde von 2006 bis 2008 restauriert.

- Dieter Sarreither (* 1951), Mathematiker und Volkswirt, seit 2015 Präsident des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlleiter, wuchs in Dirmstein auf.

- Friedrich Schenck (1790–1868), großherzoglich hessischer Hofgerichtsrat und Hobbymaler, schuf 1866 mehrere Aquarelle mit Ansichten des Sturmfederschen Kellergartens, die bei der Parkrestaurierung (2006–2009) als Vorlage dienten.

- Klaus Schneider (* 10. Oktober 1958), Präsident des Deutschen Weinbauverbandes (DWV)

- Franz Georg von Schönborn (1682–1756), Reichsgraf, Kurfürst, Fürstbischof von Trier und Worms, ließ an seinem Sommersitz Dirmstein die Laurentiuskirche erbauen. Ihm ist die Graf-Schönborn-Straße gewidmet.