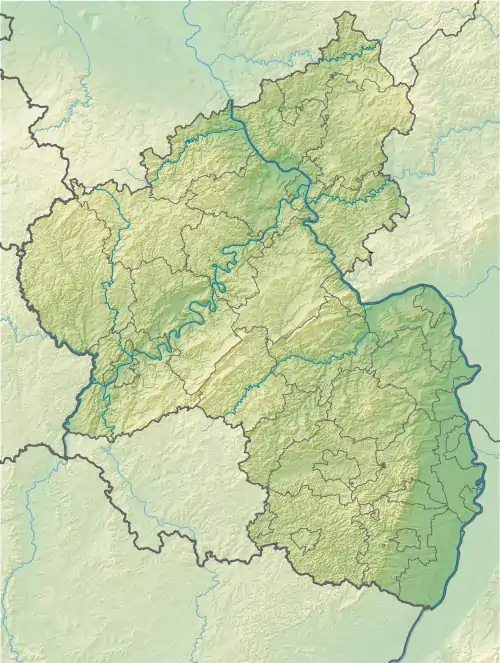

Synagoge (Dirmstein)

Die Synagoge in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Dirmstein bestand als jüdischer Sakralbau von 1858 bis 1933. Das Gebäude existiert noch heute; weil es mehrmals umgebaut wurde, unterliegt es nicht dem Denkmalschutz.

| Synagoge | ||

|---|---|---|

Ehemalige Synagoge (Ansicht aus Nordwesten, 2009) | ||

| Daten | ||

| Ort | Dirmstein | |

| Bauherrin | Jüdische Gemeinde Dirmstein | |

| Baustil | Maurischer Stil (vor dem Umbau) | |

| Baujahr | 1856–1858 | |

| Koordinaten | 49° 33′ 48,5″ N, 8° 14′ 53,7″ O | |

| ||

| Besonderheiten | ||

| • Gebäude wurde nach Aufgabe der ursprünglichen Funktion mehrfach umgebaut, so dass lediglich die nach Süden zeigende Rückfront im Originalzustand verblieb. | ||

Geographische Lage

Das heute als Wohnhaus genutzte Gebäude mit der Straßenanschrift Mitteltor 14 steht an der Ecke der Straße Mitteltor zur ehemaligen Hildebrandstraße unweit der Laurentiuskirche und schräg gegenüber dem Alten Rathaus auf einer Höhe von 102 m ü. NHN.[1]

Geschichte

Die Anzahl der jüdischen Bürger Dirmsteins hatte vom ersten schriftlichen Zeugnis über eine jüdische Gemeinde – als 1464 die vermögenden Mitglieder in die Reichssteuerliste aufgenommen wurden – bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts meist bei einigen Dutzend gelegen. Spätestens ab 1738 unterhielt die jüdische Gemeinde eine zweistöckige „Judenschuhl“, womit man Betsaal und Schule bezeichnete. In der Zeit der französischen Besetzung der linksrheinischen deutschen Gebiete (1794–1815) erhielten die Juden nicht die erhoffte Gleichstellung, aber immerhin mehr Rechte als zuvor. Infolgedessen zogen mehr Familien zu. Während noch 1833 eine „israelitische Winkelschule“ von den seit 1816 durch das Königreich Bayern bestimmten Ortsbehörden untersagt wurde, durfte sechs Jahre später für den „Synagogensprengel Dirmstein“ eine Schule errichtet werden. 1858 hatte sie 28 Schüler, die aus Dirmstein sowie aus den Nachbargemeinden Heuchelheim, Gerolsheim, Laumersheim und Obersülzen kamen.

Die jüdische Gemeinde hatte 1855 die Höchstzahl von 129 Personen erreicht, als die 29 Familienvorstände beschlossen, eine neue Synagoge zu bauen. Der Bau wurde am 5. August 1856 im Namen des bayerischen Königs Maximilian II. Joseph genehmigt und nahm zwei Jahre in Anspruch. Die Finanzierung gestaltete sich schwierig, denn eine Kollekte in allen jüdischen Gemeinden Bayerns erbrachte nur 460 Gulden. Demgegenüber spendeten die christlichen Bürger Dirmsteins 600 Gulden. Trotzdem durften die Glocken der benachbarten Laurentiuskirche am 4. September 1858 zur Einweihung der Synagoge nicht läuten; das bischöfliche Ordinariat in Speyer hatte sich dagegen ausgesprochen, weil „die Einweihung … als nicht-christlicher Glaubensakt zu betrachten ist.“[2]

Innerhalb der beiden folgenden Jahrzehnte schrumpfte die jüdische Gemeinde durch Ab- und Auswanderung auf 38 Personen. Schon 1873 wollte sich die Dirmsteiner Glaubensgemeinschaft auflösen und sich Bissersheim anschließen, doch die dortigen Juden lehnten einen Zusammenschluss ab. Seit 1913 konnte der Minjan von zehn religionsmündigen Männern nicht mehr erreicht werden, die Gemeinde hörte damit faktisch auf zu bestehen.[3]

Das nun ungenutzte Synagogengebäude wurde, da es nicht mehr gepflegt wurde, immer schadhafter. Ende des Jahres 1932 schlossen sich die Dirmsteiner Juden der Kultusgemeinde Frankenthal an und verkauften das Anwesen am 23. Januar 1933 für 3200 RM an den örtlichen Bäckermeister und späteren Gastronom Luitpold Kempf.[4] Wegen des Eigentümerwechsels nahm es in der Zeit des Nationalsozialismus keinen Schaden.

1940 wurden bei der Wagner-Bürckel-Aktion alle noch in Dirmstein wohnenden Juden nach Südfrankreich deportiert. Wer nicht dort starb – oder fliehen konnte, was drei Personen gelang –, wurde 1942 in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht und fiel dem Holocaust zum Opfer.

In Dirmstein wurden im Jahr 2009 neun Stolpersteine für deportierte Juden verlegt. Die Einzelschicksale sind im nachstehend aufgeführten Artikel erfasst.

Bauwerk

Das Dachgeschoss der ursprünglich zweistöckigen Synagoge wurde unter dem Satteldach später ausgebaut und nach Norden mit einer breiten Gaube versehen, so dass das Gebäude zweieinhalbgeschossig wurde. Früher gliederten drei hohe Fenster mit maurischen Formen die nördliche Seitenwand zur Straße hin. Die oberen Bögen waren durch aufgeputzte Hufeisenbögen hervorgehoben. Ein Konsolfries umrahmte die Fassade, dieser wurde nach 1933 überputzt.

Das Gebäude wurde wiederholt von Grund auf umgebaut, wobei nur die nach Süden zeigende Rückfront original erhalten blieb. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diente das Erdgeschoss unter anderem als Bankfiliale sowie als Obst- und Gemüsegeschäft. Dem heutigen Wohnhaus ist die ehemalige Funktion nicht mehr anzusehen.

Literatur

- Rudolf H. Böttcher (böt): Maurische Bögen unter dicker Putzschicht. In: Die Rheinpfalz, Frankenthaler Zeitung. Nr. 267, 15. November 2008.

Weblinks

- Dirmstein … Jüdische Geschichte / Synagoge auf Alemannia Judaica, abgerufen am 10. Juni 2021

- Jüdische Gemeinde Dirmstein auf jüdische-gemeinden.de

Einzelnachweise

- Standort der ehemaligen Synagoge auf: Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise), abgerufen am 10. Juni 2021.

- Rudolf H. Böttcher (böt): Maurische Bögen unter dicker Putzschicht. In: Die Rheinpfalz, Frankenthaler Zeitung. Nr. 267, 15. November 2008.

- Synagogen D–F. 27 Dirmstein, 5 Landkreis Bad Dürkheim. Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, abgerufen am 27. Juni 2017.

- Zeitungsnotiz ohne Titel. In: Frankenthaler Zeitung. Frankenthal 24. Januar 1933, S. 3.