Bischöfliches Schloss (Dirmstein)

Das Bischöfliche Schloss in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Dirmstein war der Sommersitz der Fürstbischöfe von Worms und Sitz einer Amtskellerei des Wormser Hochstifts. Heute existieren außer dem Amtshaus der Kellerei nur noch wenige originale Reste des Schlosses, die in ein Hofgut integriert sind und unter Denkmalschutz[1] stehen.

| Bischöfliches Schloss Dirmstein | ||

|---|---|---|

Ansicht aus Südosten: Hofgut mit den Resten des Bischöflichen Schlosses (vorne in der Mitte der runde Diebsturm, rechts das Amtshaus) | ||

| Daten | ||

| Ort | Dirmstein | |

| Bauherr | Bistum Worms | |

| Baustil | Renaissance, Spätbarock | |

| Baujahr | vor 1414 | |

| Abriss | schrittweise ab dem 18. Jahrhundert bis auf wenige Reste | |

| Koordinaten | 49° 33′ 46,7″ N, 8° 15′ 29,3″ O | |

| ||

| Besonderheiten | ||

| • Reste in ein Hofgut integriert | ||

Geographische Lage

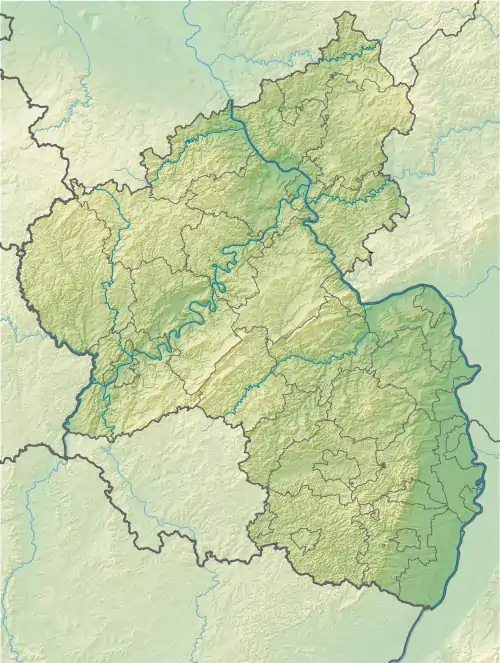

Das frühere Schlossanwesen steht in der Nähe des östlichen Ortsrandes auf einer Höhe von 102 m ü. NHN[2] am Eckbach im Niederdorf.[3] Dieses stand von 1419 bis 1705 gemeinsam mit dem Oberdorf sowohl unter kurfürstlicher als auch bischöflicher Herrschaft (Kondominium). Da das Areal umfriedeter Privatbesitz ist, ist eine Besichtigung der Anlage nur von außen möglich.

Anlage

Überblick

Die als Wasserschloss konzipierte Schlossanlage hatte einen rechtwinkligen Zuschnitt; der umlaufende, vom Eckbach gespeiste Wassergraben war nach den Himmelsrichtungen angelegt. Im Osten, wo jetzt die Gerolsheimer Straße verläuft, führte eine Brückenzufahrt über den Graben. Dort sicherte eine zusätzliche Mauer aus Bruchsteinen das Anwesen, so auch im Norden, wo sie teilweise bis heute erhalten ist. Im Süden breitete sich der Schlossweiher aus, den der Schlossgarten umgab.

Amtshaus (rechts), Wirtschaftsgebäude, Diebsturm, von Osten

Amtshaus (rechts), Wirtschaftsgebäude, Diebsturm, von Osten Amtshaus vom Innenhof aus, links der Stumpf des Treppenturms

Amtshaus vom Innenhof aus, links der Stumpf des Treppenturms Stumpf des Treppenturms, der zum abgegangenen Haupthaus gehörte

Stumpf des Treppenturms, der zum abgegangenen Haupthaus gehörte Spätgotischer Eingang zum Stumpf des Treppenturms

Spätgotischer Eingang zum Stumpf des Treppenturms Bruchsteinmauer im Norden

Bruchsteinmauer im Norden

Innenhof und Ecktürme

Das Schloss und die Wirtschaftsgebäude ordneten sich ziemlich in der Mitte des Areals rechtwinklig um einen Innenhof an. Die Ecken der Bebauung wurden durch vier Türme markiert, deren Namen überliefert sind: Stumber Turm, Pulverturm und Blauer Hut sind verschwunden, der runde Diebsturm (so genannt nach dem nachträglich eingebauten Gefängnis) blieb übrig. Er weist spätmittelalterliche Maul- und Schlüssellochscharten auf; ein gekehltes Rechteckfenster im nachträglich aufgesetzten Obergeschoss zeigt die Jahreszahl 1598. Im 18. Jahrhundert trug der Turm eine Kuppelhaube; diese wurde später durch das heutige kegelförmige Zeltdach ersetzt.

Nordseite

Zwei rechteckige Schlossgebäude standen im rechten Winkel an der Nord- und Ostseite des Innenhofes. Das ältere im Norden wurde bald nach der Privatisierung Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen. Erhalten blieben einzig das Tonnengewölbe des Kellers und der Stumpf des Treppenturms. An dessen spätgotischer Spitzbogenpforte war einst ein Relief mit dem Wappen von Bischof Heinrich eingelassen; es befindet sich im Schlossmuseum von Berchtesgaden, wohin es über den Kunsthandel gelangt ist.

Ostseite

Das heute noch allein vorhandene zweigeschossige jüngere Schlossgebäude auf der Ostseite wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Amtshaus der Kellerei umgebaut und zeigt aus dieser Zeit spätbarocke Elemente. Allerdings sind auch noch wesentlich ältere Details vorhanden, vor allem an der östlichen Außenwand des Obergeschosses ein Sandsteinrelief mit dem Wappen von Bischof Philipp I. (Amtszeit 1595–1604) unter der lateinischen Inschrift:

„PHILIPPVS DEI

GRATIA ELECTVS ET

CONFIRMATVS EPISCOPVS

WORMATIENSIS“

Ins Deutsche übertragen heißt dies:

„Philipp, durch Gottes

Gnade erwählter und

bestätigter Bischof

von Worms“

An der Ostfassade und im Inneren wurden Fragmente von reichen Wandmalereien aus der Renaissancezeit gefunden. In einen Sandsteinsturz aus der Zeit des Bauernkrieges (1525) ist ein Hinweis auf Bischof Heinrich IV. (Amtszeit 1523–1552) eingemeißelt:

„HENRICH V G G COADIUTOR ERWELTER UND BESTETIGTER ZU WORMBS UND UTRECHT PROBST UND HER ZU ELWANGEN PFALZGRAF BEI RIEN UND HERZOG IN BEIERN“

Ins heutige Deutsch übertragen heißt dies:

„Heinrich, von Gottes Gnaden erwählter und bestätigter Koadjutor zu Worms und Utrecht, Propst und Herr zu Ellwangen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern“

Süd- und Westseite

Die Südseite des Innenhofes wird von Wirtschaftsgebäuden gebildet, die überwiegend in das auslaufende 18. Jahrhundert gehören. Allerdings weist ein Renaissanceportal im Inneren darauf hin, dass hier einst ebenfalls ein älterer Schlossflügel stand. Das schlichte Wohngebäude, das heute den Innenhof nach Westen abschließt, wurde in den frühen 1920er Jahren errichtet.

Baugeschichte

Die Anlage ist das älteste zumindest teilweise noch erhaltene Dirmsteiner Schloss. Nördlich des Schlossareals lag die erste Kirche Dirmsteins. Sie wurde in der Zeit der Romanik deutlich vor 1044 erbaut und war dem Patron des Bistums Worms, St. Peter, geweiht. Deshalb wird vermutet, dass sie auf die Initiative eines Wormser Bischofs zurückgeht; möglicherweise war der bischöfliche Stifter Burchard I. († 1025). 1809 wurde die Peterskirche nach etwa 800 Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen. Eine ihrer beiden Glocken, 1795 vor den französischen Revolutionstruppen gerettet und später dreimal umgegossen, hängt vom Material her noch heute im Turm der örtlichen Laurentiuskirche.

Ein lediglich als „Haus“ bezeichneter Vorgängerbau ist ab 1240 bezeugt, das eigentliche „Schloss“ erstmals am 11. August 1414. Im Bauernkrieg 1525 wurde es durch einheimische Bauern geschleift. Bischof Heinrich IV. ließ es umgehend wieder instand setzen. Um 1600 führte Bischof Philipp I. weitere Ausbaumaßnahmen durch.

In den nächsten 200 Jahren wurde das Schloss durch das Bistum als landwirtschaftliches Hofgut genutzt; dabei verkam es immer mehr. Zwischen 1732 und 1743 wurden drei der vier Ecktürme wegen Baufälligkeit ganz oder teilweise abgetragen. Während dieser Phase wurde in den vierten Turm ein Gefängnis eingebaut. Der Turm in der Südwestecke fiel endgültig erst 1885 einem Brand zum Opfer, der die Wirtschaftsgebäude erfasst hatte; nur der Südostturm blieb bis heute erhalten.

Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Französische Revolution auch auf die linksrheinischen Teile der Kurpfalz übergriff, wurde das Hofgut enteignet und verkauft. Am 7. Oktober 1803 erwarb es der Dirmsteiner Johann Römer für 19.300 Franken. Seither befindet sich die Anlage in Privateigentum. Anfang des 21. Jahrhunderts wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Literatur

- Georg Peter Karn, Ute-Konstanze Rasp: Burgen und Schlösser in Dirmstein – Fürstbischöflich-Wormsisches Schloss. In: Michael Martin (Hrsg.): Dirmstein. Adel, Bauern und Bürger. Chronik der Gemeinde Dirmstein (= Stiftung zur Förderung der Pfälzischen Geschichtsforschung. Band 6). Selbstverlag der Stiftung, Neustadt an der Weinstraße 2005, ISBN 3-9808304-6-2, S. 443 ff.

- Georg Peter Karn, Ulrike Weber (Bearb.): Kreis Bad Dürkheim. Stadt Grünstadt, Verbandsgemeinden Freinsheim, Grünstadt-Land und Hettenleidelheim (= Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz. Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Band 13.2). Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2006, ISBN 3-88462-215-3.

Weblinks

- Eintrag von Reinhard Friedrich zur Dirmstein – Bischöfliche Burg in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts, abgerufen am 24. April 2021.

- Dirmstein – Bischofsburg, Bischöfliche Burg auf alleburgen.de

- Bischöfliche Burg (Schloss) auf heimat-pfalz.de

Einzelnachweise und Anmerkungen

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis Bad Dürkheim. Mainz 2021, S. 27 (PDF; 5,1 MB).

- Standort des Bischöflichen Schlosses auf: Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise), abgerufen am 17. März 2021.

- Die Namen Oberdorf und Niederdorf für die beiden Siedlungskerne der Gemeinde leiten sich von der Lage oben bzw. unten am Eckbach ab, der Dirmstein von West nach Ost durchfließt.