Wagner-Bürckel-Aktion

Als Wagner-Bürckel-Aktion bezeichnet man die Deportation von über 6500 Juden aus Baden und der Saarpfalz in das französische Internierungslager Gurs am 22. und 23. Oktober 1940. Sie ist benannt nach Robert Wagner und Josef Bürckel, die zum Zeitpunkt der Aktion „Chefs der Zivilverwaltung“ (CdZ) der Gebiete Elsass und Lothringen waren.

Vorgeschichte

Bei der Deportation der Juden aus Südwestdeutschland handelte es sich um eine systematisch und akribisch vorbereitete Massendeportation von über 6500 Juden bereits im Jahr 1940. Historisch muss diese Aktion in Verbindung mit vorherigen Maßnahmen zur Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im Reich, mit der Vertreibung von 20.000 elsässischen Juden ins unbesetzte Frankreich und den Deportationen von Juden aus Österreich und dem „Altreich“ in das Generalgouvernement sowie der ab Oktober 1941 nachfolgenden Deportation von Juden aus Deutschland in Ghettos, Arbeits- und Vernichtungslager im Osten Europas eingeordnet werden.[1] Die französische Regierung musste auf die Aktion in wenigen Stunden reagieren, da sie zuvor nicht unterrichtet worden war, und traf die Entscheidung, die Deportierten in das Lager Gurs am Fuße der Pyrenäen einzuweisen, das bereits 1939 für spanische Bürgerkriegs-Flüchtlinge errichtet worden war.

Politik der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im „Dritten Reich“

Das nationalsozialistische Regime radikalisierte schrittweise die antisemitische Repressionspolitik. Zwischen der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 und 1935 wurden Juden durch antisemitische Propaganda diffamiert und wirtschaftlich ausgeschlossen. Erste antisemitische Maßnahmen waren der „Judenboykott“ am 1. April 1933 und das am 7. April 1933 erlassene Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wodurch „nicht-arische“ Beamte in den Ruhestand geschickt wurden; ausgenommen waren Kriegsveteranen. Jüdische Lehrer und Professoren wurden ebenso wie jüdische Schüler und Studierende systematisch aus Schulen und Hochschulen ausgeschlossen, Ärzte, Anwälte und Unternehmer wurden zur Praxis- beziehungsweise Geschäftsaufgabe aufgrund der repressiven Maßnahmen gedrängt. Am 15. September 1935 folgte ein weiterer Schritt in der Radikalisierung mit dem Erlass der Nürnberger Gesetze, wodurch jüdische Mitbürger Grundrechte wie das Wahlrecht verloren und „Mischehen“ verboten wurden. 1939 kam es zu einer weiteren Verschärfung der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden, denn mit dem Pogrom im November 1938 wurde physische Gewalt angewandt: jüdische Geschäfte wurden zerstört und Synagogen in Brand gesetzt. Infolge des Novemberpogroms waren rund 30.000 jüdische Männer von dem nationalsozialistischen Regime in den Konzentrationslagern Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen inhaftiert worden, was die Nationalsozialisten mit einer so genannten Schutzhaft begründeten.[2][3] Auf einer Konferenz vom 12. November 1938, die von Hermann Göring einberufen worden war, wurde eine Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben beschlossen, womit alle reichsdeutschen Juden weitgehend enteignet, aus dem kulturellen Leben und der Öffentlichkeit ausgeschlossen und zur Auswanderung gezwungen werden sollten. Übergeordnetes Ziel war es, das Deutsche Reich im damaligen NS-Sprachgebrauch, „judenfrei“ zu machen.[4] Auf dieser Konferenz wurden erstmals Pläne zur Deportation der reichsdeutschen Juden ins Ausland und zur Ghettoisierung besprochen. Im Januar 1939 bekam Reinhard Heydrich zunächst den Auftrag von Göring, die „Judenfrage“ durch erzwungene Auswanderung oder – im verschleiernden NS-Sprachgebrauch als „Evakuierung“ bezeichnete – Deportation, zu lösen, wozu die Reichszentrale für jüdische Auswanderung unter Leitung Heydrichs gegründet wurde. Diese Reichszentrale für jüdische Auswanderung sollte nach dem Vorbild der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien aufgebaut werden, die bereits kurz nach dem Anschluss Österreichs im August 1938 vom Reichskommissar für das „angeschlossene Österreich“, Josef Bürckel, der zugleich Gauleiter der Saarpfalz war, gegründet und von Adolf Eichmann geleitet wurde.[3]

Deportationen gab es schon vor der „Wagner-Bürckel-Aktion“. Ende Oktober 1938 wurden infolge von Heydrichs Polenaktion rund 17.000 polnische Juden nach Bentschen, Konitz in Pommern und Beuthen in Oberschlesien abgeschoben. Auslöser dieser Aktion war eine Verordnung der polnischen Regierung, wonach Juden ihre polnische Staatsangehörigkeit bis zum 30. Oktober 1938 verloren hätten, sofern sie keinen Prüfvermerk vom polnischen Konsulat hätten, welcher allein unter der Bedingung ausgestellt worden wäre, wenn eine Verbindung in den letzten fünf Jahren zu Polen hätte nachgewiesen werden können. Die polnischen Grenzbehörden waren über diese Zwangsausweisung zuvor nicht informiert worden.[5] Auswanderungen von Juden erreichten 1938/1939 einen Höhepunkt und mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dem schnellen Sieg über Polen und Frankreich forcierten sich die nationalsozialistischen Bestrebungen, die Eliminierung der Juden aus dem Deutschen Reich voranzutreiben. Zwischen 1938 und 1940 wurden Überlegungen bezüglich einer Ausweisung und Deportation auf die kolonial-französische Insel Madagaskar von Seiten des Auswärtigen Amts und des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) diskutiert. Im September 1940 wurde der Plan zunächst beiseite gelegt, da eine überseeische Deportation aufgrund des britischen Widerstandes als zunächst nicht realisierbar erschien. Daneben gab es außerdem Überlegungen, Juden in das Generalgouvernement umzusiedeln, was jedoch auf Widerstand des Generalgouverneurs Hans Frank traf. Diesen beiden Aussiedlungsideen können die Deportationen infolge des Nisko-Plans, die Kollektivdeportationen aus dem „Altreich“ und die Wagner-Bürckel-Aktion zugeordnet werden. Zwischen dem 19. und 20. Oktober 1939 wurden Juden aus Mährisch-Ostrau, Wien und Kattowitz deportiert und nach Nisko gebracht, wo ein „Judenreservat“ errichtet werden sollte. Am 27. Oktober 1939 folgten weitere Transporte aus Wien und Kattowitz, doch im Folgejahr wurden die Unternehmungen gestoppt, da die Wehrmacht und Heinrich Himmler für die Ansiedlung der „Volksdeutschen“ aus den besetzten Gebieten Transportmittel für sich beanspruchten. Im April 1940 wurde das Lager aufgelöst und die überlebenden Juden zurückgeschickt.[6] Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien war maßgeblich an der Organisation der Deportation der Wiener Juden in das Generalgouvernement beteiligt. Am 13. Februar 1940 wurden 1107 Juden „aus kriegswirtschaftlichen Gründen“, wie in der RSHA-Besprechung vom 30. Januar 1940 angegeben, von Stettin nach Lublin deportiert.[7] Die Deportation der über 6000 Juden aus Baden und der Saarpfalz im Zuge der Wagner-Bürckel-Aktion am 22./23. Oktober 1940 nach Gurs in Frankreich gehört ebenfalls zu den frühen Deportationen vor Sommer 1941. Am 31. Juli 1941 beauftragte Hermann Göring, Reinhard Heydrich, Vorbereitungen zu einer „Gesamtlösung der Judenfrage“ im deutschen Einflussbereich in Europa zu treffen.[8]

Waffenstillstand mit Frankreich

Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich am 22. Juni 1940 endete der deutsche Frankreichfeldzug und Frankreich wurde infolge der Niederlage in ein vom deutschen Militär besetztes Gebiet im Norden und Westen Frankreichs und ein unbesetztes französisches Gebiet im Süden aufgeteilt. Die französische Regierung im État français („Französischer Staat“) wurde nach dem Waffenstillstand von Marschall Philippe Pétain, dem populären Sieger von Verdun im Ersten Weltkrieg, sowie von Pierre Laval geführt und nach dem Namen des Regierungssitzes und Kurortes Vichy als Vichy-Regime bezeichnet. Das Vichy-Regime löste mit dem Ermächtigungsgesetz zur Verfassungsänderung vom 10. Juli 1940 die Dritte Französische Republik ab.

Judenpolitik im Vichy-Regime

Das Vichy-Regime setzte eine Reihe von antijüdischen Maßnahmen um. Am 17. Juli 1940, bereits wenige Tage nach der Gründung des État Français, erließ das Vichy-Regime ein Gesetz, wonach es Juden nur dann noch möglich war, eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst nachzugehen, wenn der Vater Franzose war. Diese Regelung wurde im darauffolgenden Monat auf die freien Berufe wie Ärzte und Anwälte ausgeweitet. Die Repressionspolitik des Vichy-Regimes verschärfte sich im Oktober 1940. Am 3. Oktober 1940 wurde das „Judenstatut“ erlassen, worin definiert wurde, was unter „Jude“ zu verstehen gewesen sei: „Jede Person, die von drei Großeltern jüdischer Rasse abstammt oder von zwei Großeltern jüdischer Rasse, falls ihr Ehepartner seinerseits jüdisch ist.“[9] Dieses Statut führte außerdem eine Liste von weiteren Berufen auf, die jenen Menschen verboten wurden, die unter die zuvor genannte Definition fielen. Am 4. Oktober 1940 wurde ein Gesetz erlassen, wodurch die Internierung ausländischer Juden legalisiert wurde: „Die Juden ausländischer Abstammung können, nachdem dieses Gesetz Rechtskraft erlangt hat, durch Entscheid des Präfekten ihres Wohnsitz-Départments in speziellen Lagern interniert werden.“[9]

Etablierung eines Lagersystems im Süden Frankreichs

Eine Vielzahl an Lagern im Süden Frankreichs wurde bereits im Frühling 1939 unter der Regierung Édouard Daladiers und vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges errichtet. Diese Lager wurden im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs als provisorische Unterkunft für Flüchtlinge und Widerstandskämpfer dieses Bürgerkrieges errichtet, so beispielsweise das Lager von Barcarès in den Ostpyrenäen oder das Lager von Gurs in den Westpyrenäen nahe der spanischen Grenze. Infolge des Krieges mit Deutschland errichtete die französische Regierung weitere Lager, etwa eines pro Départment, um dort ausländische Juden und in Frankreich wohnende Ausländer zu internieren, die aus den Ländern stammten, mit denen Frankreich Krieg führte, so zum Beispiel das Lager von Les Milles. Die Geschichte dieser Lager kann in verschiedene Phasen aufgeteilt werden, je nach internierter Personengruppe.[10][11]

Planung der Deportation

Diese „Umsiedlungspläne“ in ein Reservat in Ostpolen aus dem Jahre 1939 und die frühen Massendeportationen aus Pommern und Südwestdeutschland stellen ein marginalisiertes Forschungsgebiet in der historischen Forschung dar und wurden lange als „regionale Sonderfälle“ unterschätzt.[12] Aufgrund einer disparaten Quellenlage und Widersprüchen in überlieferten Quellen gibt es bisher noch keinen eindeutigen Konsens unter Historikern, wer als Urheber der Abschiebungsaktion der Juden aus Baden und der Saarpfalz in das ehemalige französische Internierungslager von Gurs ausgemacht werden kann, das damit zum Konzentrationslager wurde. In der älteren Forschung wird betont, dass die beiden Gauleiter Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz) die Initiatoren dieser Aktion gewesen seien. Die beiden Gauleiter wurden am 2. August 1940 „Chefs der Zivilverwaltung“ (CdZ) der Gebiete Elsass und Lothringen, wobei an Wagner das Elsass zur Bildung eines neuen Gaus „Oberrhein“ und Lothringen an Bürckel zur Bildung eines neuen Gaus „Westmark“ ging. In älterer Literatur findet sich die Aussage, dass die beiden Gauleiter Wagner und Bürckel beschlossen, in einer koordinierten Aktion die Deportationen der Juden aus dem Elsass und Lothringen auch auf die im südwestdeutschen Reichsgebiet lebenden Juden auszudehnen. Der Historiker Gerhard J. Teschner konnte aufzeigen, dass es kein Abkommen mit der französischen Regierung beziehungsweise der Deutschen Waffenstillstandskommission in Wiesbaden gegeben habe, Juden aus dem Elsass und Lothringen auszuweisen. Sowohl vor als auch nach der Deportation der Juden nach Frankreich beschwerte sich Frankreich über die Abschiebungsmaßnahmen der beiden Gauleiter, die zuvor auch französisch gesinnte Einwohner des Elsass und Lothringens traf.[13] Anhand der Quellen lässt sich nicht eindeutig klären, ob der Abschiebungsbefehl „auf Anordnung des Führers“ vorgenommen wurde, wie es ein Schreiben Heydrichs an Martin Luther vom Auswärtigen Amt vom 29. Oktober 1940 bezeugt oder „auf Antrag der beiden Gauleiter“, wie es in einem anonymen Bericht vom 30. Oktober 1940 aus Karlsruhe erwähnt wird und „vom Führer gebilligt wurde“, wie es Franz Rademacher vom Auswärtigen Amt am 7. Dezember 1940 formulierte.[14] Teschner schlussfolgerte, in Übereinkunft mit Jacob Toury, dass es wahrscheinlich erscheint, dass die Initiatoren der Deportation die Gauleiter Wagner und Bürckel gewesen seien, nachdem sie Hitlers Billigung auf einem gemeinsamen Treffen, bei dem es um die Verwaltung und Eindeutschung des Elsaß und Lothringens ging, am 25. September 1940 bekommen hatten. Für die personelle (Gestapo) und technische Umsetzung (Sonderzüge) hätten sie kooperiert mit dem RSHA, Heydrich und insbesondere Adolf Eichmann, der das „Judenreferat“ leitete, und mit dem Bürckel schon zuvor bei der Umsetzung des „Nisko-Plans“ zusammengearbeitet hatte. Teschner räumt jedoch ein, dass diese Vermutung nicht durch aussagekräftige Quellen gestützt werden kann:

„Letztlich muß die Frage nach Wagner oder Bürckel als Haupt-Initiator der ‚Bürckel-Aktion‘ wohl offen bleiben, da die Standpunkte von noch so überzeugten Zeitgenossen keine absolute Tatsache schaffen und da andererseits, nach dem derzeitigen Kenntnisstand, kein Dokument existiert, das eine eindeutige Zuweisung der Urheberschaft für die Oktoberdeportation an einen der beiden Gauleiter ermöglicht. Man sollte daher davon ausgehen, daß es sich um eine von beiden Gauleitern gewollte und auch zusammen, mit Unterstützung des Reichssicherheitshauptamtes durchgeführte Gemeinschaftsaktion handelte.“[15]

Dass in der Forschung bisher noch kein Konsens besteht, wurde erneut von dem Historiker Wolf Gruner bestätigt, der den beiden Gauleitern die Rolle als Initiatoren dieses Plans abspricht und Himmler dafür verantwortlich macht: „Veranlasst hatte diese neue Aktion Himmler auf Befehl Hitlers und nicht die dortigen Gauleiter, wie oft angenommen. Diese waren aber in ihren staatlichen Funktionen als Reichsstatthalter involviert.“[16]

Deportation

Am frühen Morgen des 22. Oktober 1940, dem letzten Tag des jüdischen Laubhüttenfests 1940, wurde die jüdische Bevölkerung aufgefordert, sich innerhalb kurzer Zeit (30 Minuten bis zwei Stunden) reisefertig zu machen, mit dem Befehl zur Deportation aus ihren Wohnungen getrieben, gesammelt und mit Omnibussen abtransportiert. Der Befehl betraf alle „transportfähigen Volljuden“ vom Kind bis zum Greis; schließlich waren es 6.504 Deutsche jüdischer Herkunft.[17] Nur wenige wurden verschont, darunter die in „Mischehe“ lebenden Juden.[18] Gestattet war lediglich die Mitnahme von 50 kg Gepäck und eine Barschaft von 100 Reichsmark. Sieben Deportationszüge aus Baden und zwei Deportationszüge aus der Pfalz fuhren am 22. und 23. Oktober über Chalon-sur-Saône ins unbesetzte Frankreich.[17] Die Fahrt der badischen Juden über Freiburg im Breisgau, Breisach, Mulhouse, Avignon und Toulouse[19] dauerte drei Tage und vier Nächte, bis die Vertriebenen schließlich am Fuße der Pyrenäen in Oloron-Sainte-Marie auf Lastwagen verladen und die meisten in das französische Internierungslager Gurs verbracht wurden. Bereits auf der Reise waren einige ältere Menschen aufgrund der Strapazen gestorben. Am 23. Oktober meldete Wagner nach Berlin, sein Gau sei als erster Gau des Reiches „judenrein“. Adolf Eichmann hatte die Transporte in Absprache mit dem Reichsverkehrsministerium organisiert und saß selbst am Übergang an der Demarkationslinie in Chalon-sur-Saône „schweißgebadet“ in seinem Auto, bis der letzte von neun Eisenbahnzügen im unbesetzten Frankreich angelangt war.[20] Sein Vorgesetzter, der Chef des RSHA Reinhard Heydrich, vermerkte zufrieden, dass die Deportationen „reibungslos und ohne Zwischenfälle“ verlaufen und „von der Bevölkerung kaum wahrgenommen“ worden seien.[21] Als das Vichy-Regime sich einige Tage später wiederholt mündlich gegen die unangekündigten Judentransporte wandte und in einer Protestnote an die Waffenstillstandskommission in Wiesbaden von der deutschen Seite „Mitteilung über Sachverhalt und Weisung“ verlangte, ordnete Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop an, das Auskunftsbegehren „dilatorisch [zu] behandeln“.[22] Das Auswärtige Amt übte „keine prinzipielle Kritik“ an den Deportationen selbst, forderte aber die künftige Teilhabe „am Entscheidungsprozess“, schließlich gehe es darum, „unter Berücksichtigung außenpolitischer Erwägungen die Maßnahmen in Zukunft mit dem AA zu koordinieren“.[23]

Gurs

Das Internierungslager war auf die neu ankommenden etwa 6000 Deportierten völlig unvorbereitet. Durch die schlechte Versorgungssituation, die katastrophalen hygienischen Zustände, Regen und Kälte starben viele Deportierte bald nach ihrer Ankunft in Gurs. Zum Teil erfolgte eine Verteilung auf benachbarte Lager (Internierungslager Noé, Le Vernet, Les Milles, Rivesaltes, und Récébédou).[24][25]

Die Deportierten befanden sich hilf- und mittellos im fremden Land. Nach Meinung der Gauleitung in Baden war der Madagaskarplan in Kraft, und, „soweit hier bekannt, von der französischen Regierung die Weiterleitung der Deportierten nach Madagaskar unmittelbar nach Öffnung der Seewege in Aussicht genommen.“[17] Das schwedische Außenministerium schlug die Ausstellung von Pässen zur Auswanderung nach Südamerika vor.[26] Einigen wenigen gelang ab 1941 über internationale Hilfsorganisationen und persönliche Kontakte die Emigration in sichere Drittländer.

Ab August 1942 wurden die 3.907 Badener, die dann noch in Südfrankreich waren, auf Anforderung von Theodor Dannecker (Eichmanns Beauftragtem) über das Sammellager Drancy bei Paris in die deutschen Vernichtungslager, die meisten in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, verschleppt und dort ermordet. Damit war den Nationalsozialisten in einem NS-Gau innerhalb von zwei Jahren faktisch die „Endlösung der Judenfrage“ gelungen.

Über die weiteren Schicksale der 826 aus der Pfalz deportierten Menschen ist Folgendes bekannt: 203 starben in französischen Lagern, 338 wurden seit August 1942 in osteuropäische Konzentrationslager transportiert und dort ermordet, 78 konnten legal auswandern oder untertauchen, 112 überlebten in französischen Lagern oder Hospitälern und wurden dort befreit, von 94 Personen liegen keine Angaben vor.[27]

Herkunft der Deportierten

Badische Herkunftsgemeinden

Auf Grundlage der von der Badischen Landesbibliothek veröffentlichten Transportlisten wurden am 22. Oktober 1940 Juden aus folgenden badischen Städten und Landkreisen deportiert:[28]

- Stadt Baden-Baden: 116 Personen

- Landkreis Bruchsal 123 Personen aus 9 Orten (Bruchsal, Gondelsheim, Heidelsheim, Langenbrücken, Mingolsheim, Odenheim, Östringen, Philippsburg, Untergrombach)

- Landkreis Buchen 115 Personen aus 22 Orten (Buchen, Adelsheim, Bödigheim, Eberstadt, Großeicholzheim, Hainstadt, Hardheim, Kleineicholzheim, Merchingen, Sennfeld, Sindolsheim, Walldürn)

- Landkreis Donaueschingen 2 Personen aus 2 Orten (Geisingen, Riedöschingen)

- Landkreis Emmendingen 68 Personen aus 2 Orten (Emmendingen, Kenzingen)

- Landkreis Freiburg u. Stadt Freiburg im Breisgau 403 Personen aus 4 Orten (Freiburg, Breisach, Eichstetten, Ihringen)

- Landkreis u. Stadt Heidelberg 364 Personen aus 10 Orten (Heidelberg, Baiertal, Eberbach, Leimen, Malsch, Meckesheim, Nußloch, Sandhausen, Walldorf, Wiesloch)

- Stadt Karlsruhe 893 Personen

- Landkreis Karlsruhe 101 Personen aus 8 Orten (Bretten, Ettlingen, Flehingen, Graben, Grötzingen, Jöhlingen, Malsch, Weingarten)

- Landkreis Kehl 68 Personen aus 5 Orten (Kehl, Appenweier, Bodersweier, Lichtenau, Rheinbischofsheim)

- Stadt Konstanz 108 Personen

- Landkreis Konstanz 314 Personen aus 7 Orten (Konstanz, Bohlingen, Gailingen, Hilzingen, Radolfzell, Randegg, Wangen (Öhningen))

- Landkreis Lahr 116 Personen aus 8 Orten (Lahr, Altdorf, Ettenheim, Friesenheim, Kippenheim, Nonnenweier, Rust, Schmieheim)

- Landkreis Lörrach und Säckingen 62 Personen aus vier Orten (Lörrach, Kirchen bei Lörrach, Schopfheim, Zell im Wiesental)

- Stadt Mannheim: 1.983 Personen

- Landkreis Mannheim 116 Personen aus 8 Orten (Hemsbach, Hockenheim, Ilvesheim, Ladenburg, Lützelsachsen, Reilingen, Schwetzingen, Weinheim)

- Landkreis Mosbach 57 Personen aus acht Orten (Mosbach, Binau, Billigheim, Heinsheim, Neckarzimmern, Stein, Strümpfelbrunn, Zwingenberg)

- ehemaliger Landkreis Müllheim: 30 Personen aus zwei Orten (Badenweiler, Sulzburg)

- Landkreis Offenburg 115 Personen aus vier Orten (Offenburg, Diersburg, Durbach, Gengenbach)

- Landkreis u. Stadt Pforzheim 192 Personen aus 2 Orten (Pforzheim, Königsbach)

- Landkreis Rastatt und Bühl 89 Personen aus 7 Orten (Rastatt, Achern, Bühl, Gernsbach, Hörden, Kuppenheim, Muggensturm)

- Landkreis Sinsheim 127 Personen aus 16 Orten (Sinsheim, Berwangen, Eppingen, Gemmingen, Grombach, Hoffenheim, Ittlingen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Obergimpern, Rohrbach b. S., Bad Rappenau, Schluchtern, Stebbach, Waibstadt, Wollenberg)

- Landkreis Tauberbischofsheim 94 Personen aus 10 Orten (Tauberbischofsheim, Dertingen, Freudenberg, Grünsfeld, Impfingen, Königheim, Külsheim, Messelhausen, Wenkheim, Wertheim)

- Landkreis Villingen 14 Personen aus 2 Orten (Villingen, Triberg)

- Landkreis Waldshut 7 Personen aus 2 Orten (Waldshut, Tiengen)

- Landkreis Wolfach: Vier Personen aus zwei Orten (Haslach im Kinzigtal, Nordrach)

Da bei folgenden Städten und Landkreisen bei der Erstellung der zugrundeliegenden Liste keine Namenslisten vorlagen, ergeben sich Abweichungen von der Gesamtzahl der 5.603 gemeldeten Deportierten: Städte Mannheim und Karlsruhe; Landkreise Freiburg, Emmendingen, Mosbach und Müllheim (in der letzteren hatten die ansässigen jüdischen Familien die Stadt bereits früher verlassen und tauchen so auf den Listen anderer Orte auf).

Pfälzische Wohnorte

Das gedruckte Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus der Pfalz deportierten Juden nennt 826 Personen – überwiegend ältere Männer und Frauen – mit Name, Vorname, Geburtsdatum, letztem Wohnort und teilweise mit Straße und Hausnummer. Darin werden folgende Wohnorte aufgeführt:[29]

Saarländische Wohnorte

Das gedruckte Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus dem Saarland deportierten Juden nennt 134 Personen – überwiegend ältere Männer und Frauen – mit Name, Vorname, Geburtsdatum, letztem Wohnort und jeweils mit Straße und Hausnummer. Darin werden folgende Wohnorte aufgeführt:[30]

Historische Einordnung

Die Maßnahmen waren die ersten ihrer Art im Dritten Reich. Der US-amerikanische Holocaustforscher Christopher R. Browning betonte das reibungslose Ineinandergreifen verschiedener Behörden bei der Planung und Durchführung, vom Reichssicherheitshauptamt bis zum Verkehrsministerium, bei diesen frühen Judendeportationen, die allerdings zu „diplomatischen und politischen Komplikationen geführt“ hätten, so dass klar geworden sei, „dass der Vertreibungspolitik im Westen Grenzen gesetzt waren.“[31] Nach Auffassung des deutschen Historikers Peter Steinbach hatte die Deportation der Juden aus Südwestdeutschland paradigmatischen Charakter für die späteren Deportationen aus ganz Deutschland.[32]

Gedenkstätten

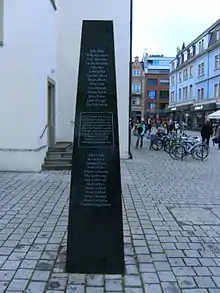

In Neckarzimmern entstand zwischen 2002 und 2005 ein Mahnmal für deportierte Juden aus Baden: Am 24. Oktober 2005 wurden im ehemaligen Arbeitslager, jetzt eine evangelische Jugendfreizeitstätte, die Fundamentplatte und erste Gedenksteine eingeweiht. Es handelt sich um einen 25 mal 25 Meter großen, im Boden verlegten Davidstern, auf den einzelne Mahnsteine jeweils für die Opfer aus einem Ort aufgesetzt sind.[33] Die Bodenskulptur des Davidsternes ist für 138 badische Deportationsorte angelegt, im Oktober 2015 waren 109 Steine fertiggestellt. An diesem Ort fanden inzwischen auch mehrfach Begegnungen der Angehörigen von Opfern und der Initiative statt.

In Mannheim erinnert ein Wegweiser auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs an die Deportation und folgende Ermordung dieser Einwohner der Stadt durch die Nationalsozialisten.

Auch in Freiburg im Breisgau existiert ein solcher Wegweiser. Zudem erinnern zahlreiche Stolpersteine, eine Gedenktafel auf dem Annaplatz und auf dem Platz der Alten Synagoge[34] sowie ein Mahnmal auf der Wiwili-Brücke an die Deportation von Freiburger Juden.

Literatur

- Anonym: Die Stadt ohne Männer. Im Sammellager von 18.000 Frauen. In: Basler Nachrichten. 22. Juli 1940.

- Archivdirektion Stuttgart (Hrsg.): Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Baden-Württemberg 1933 – 1945. Stuttgart 1968.

- Archivdirektion Stuttgart (Hrsg.): Dokumente über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das nationalsozialistische Regime 1933–1945. 2 Bände. Stuttgart 1966. Zusammenstellung Paul Sauer. Band 2 zur Wagner-Bürckel-Aktion[35]

- Christopher R. Browning: Die Entfesselung der „Endlösung“. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942. Mit einem Beitrag von Jürgen Matthäus. Propyläen, Berlin 2006, ISBN 3-549-07187-6.

- Ulrich P. Ecker: Die Deportation der Freiburger Juden nach Gurs am 22./23. Oktober 1940. In: Schau-ins-Land. 119, S. 141–151.

- Alfred Gottwaldt, Diana Schulle: Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich von 1941–1945. Eine kommentierte Chronologie. Marix, Wiesbaden 2005, ISBN 978-3-86539-059-2.

- Bernd Hainmüller / Christiane Walesch-Schneller: Die Rheinbrücke in Breisach. Der letzte Blick auf die Heimat der badischen Deportierten nach Gurs am 22./23. Oktober 1940, Förderverein Ehemaliges Jüdisches Gemeindehaus Breisach e.V. 2020; Online (PDF)

- Claude Laharie: Le camp de Gurs, 1939–1945, un aspect méconnu de l’histoire de Béarn. Societé Atlantique d’Ímpression, Biarritz 1989, ISBN 2-84127-000-9 (französisch).

- Claude Laharie: Gurs 1939–1945. Ein Internierungslager in Südwestfrankreich. Von der Internierung spanischer Republikaner und Freiwilliger der Internationalen Brigaden bis zur Deportation der Juden in die NS-Vernichtungslager. Evangelische Landeskirche in Baden, Karlsruhe 2007, ISBN 978-3-00-020501-9.

- Max Lingner: Gurs. Bericht und Aufruf. Zeichnungen aus einem französischen Internierungslager. Dietz, Berlin 1982, ISBN 3-87682-757-4.

- Hans Maaß: Gurs. Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz oder nach Israel. In: Gemeinschaft Evangelischer Erzieher in Baden (Hrsg.): Beiträge pädagogischer Arbeit. Jahrgang 53, Heft 4, 2010, S. 36–56 (Volltext. (PDF-Datei; 360 kB)).

- Gabriele Mittag: Es gibt Verdammte nur in Gurs. Literatur, Kultur und Alltag in einem südfranzösischen Internierungslager. 1940–1942. Attempo, Tübingen 1996, ISBN 3-89308-233-6 (Zugleich Dissertation an der Freien Universität Berlin, 1994).

- Lili Reckendorf: Wir gingen stumm und tränenlos. Jüdische Lebens- und Leidensbilder. Erinnerungen an die Deportation am 22. Oktober 1940 von Freiburg nach Gurs. In: Allmende. Nr. 45, 1995, ISBN 3-86142-059-7, S. 110–131.

- Kurt Schilde: Forschungsbericht zur Oktoberdeportation 1940. (Rezension). In: Newsletter zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Nr. 25, Herbst 2003 (Online (Memento vom 28. September 2007 im Internet Archive)).

- Hanna Schramm: Menschen in Gurs. Erinnerungen an ein französisches Internierungslager (1940–1941). Heintz, Worms 1977, ISBN 3-921333-13-X.[36]

- Peter Steinbach: Das Leiden – zu schwer und zu viel. Zur Bedeutung der Massendeportation südwestdeutscher Juden. In: Tribüne – Zeitschrift zum Verständnis des Judentums. 49. Jahrgang, Heft 195 (3. Quartal 2010), S. 109–120 (Digitalisat (PDF; 81 kB)).

- Gerhard J. Teschner: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. Vorgeschichte und Durchführung der Deportation und das weitere Schicksal der Deportierten bis zum Kriegsende im Kontext der deutschen und französischen Judenpolitik. Peter Lang, Frankfurt 2002, ISBN 3-631-39509-4.[37]

- Jacob Toury: Die Entstehungsgeschichte des Austreibungsbefehls gegen die Juden der Saarpfalz und Badens (22./23. Oktober 1940 – Camps de Gurs). In: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. Band 15, 1986, S. 431–464.

- Rolf Weinstock: Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands. Häftling Nr. 59000 erzählt von dem Schicksal der 10000 Juden aus Baden, aus der Pfalz und aus dem Saargebiet in den Höllen von Dachau, Gurs-Drancy, Auschwitz, Jawischowitz, Buchenwald 1938–1945. Volksverlag, Singen 1948.

- Erhard Roy Wiehn (Hrsg.): Camp de Gurs. Zur Deportation der Juden aus Südwestdeutschland 1940. Hartung-Gorre, Konstanz 2010, ISBN 978-3-86628-304-6.

- Richard Zahlten: Dr. Johanna Geissmar. Von Mannheim nach Heidelberg und über den Schwarzwald durch Gurs nach Auschwitz-Birkenau 1877–1942. Einer jüdischen Ärztin 60 Jahre danach zum Gedenken. Hartung-Gorre, Konstanz 2001, ISBN 3-89649-661-1.

Weblinks

- Informationen über die Deportationen nach Gurs

- Deportationen in das französische Lager Gurs von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg; mit Anmerkungen und Literaturangaben

- Fotodokumente aus Gurs im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand EA 99/001, Bü 304

- Lageberichte auf Deutsch und Französisch

- Die Orte, aus denen Einwohner jüdischen Glaubens deportiert wurden und ihre Anzahl[38]

- Teschner, Kurzfassung, in: Gedenkstättenrundbrief, 124

Einzelnachweise

- Peter Steinbach: Das Leiden – zu schwer und zu viel.

- „Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können.“ auf lpb-bw.de

- „… es geschah am helllichten Tag!“ auf lpb-bw.de

- Vgl.: Dokument 1816-PS in: Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. (Nachdruck) Band XXVIII, München 1989, ISBN 3-7735-2522-2, S. 499–540.

- Die Abschiebung polnischer Juden aus dem Deutschen Reich 1938/1939 und ihre Überlieferung im Gedenkbuch des Bundesarchivs

- Nisko and Lublin Plan auf yadvashem.org

- Stettin nach Lublin auf statistik-des-holocaust.de

- Die Deportation der Juden aus Deutschland in den Osten auf yadvashem.org

- Zitiert nach: Claude Laharie: Die Internierungslager in Frankreich in der Vichy-Zeit (1940–1944). In: Edwin M. Landau, Samuel Schmitt (Hrsg.): Lager in Frankreich. Überlebende und ihre Freunde. Zeugnisse der Emigration, Internierung und Deportation. Mannheim 1991, S. 11–34, hier: S. 14.

- Les Milles 1936–1942 auf raederscheidt.com

- Über 200 Lager, 600 000 Häftlinge auf nzz.ch

- Wolf Gruner: Von der Kollektivausweisung zur Deportation der Juden aus Deutschland. Neue Perspektiven und Dokumente (1938–1945). In: Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne, Praxis, Reaktionen 1938 – 1945. (= Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Band 20) Göttingen 2004, S. 21–62, hier: S. 21.

- Gerhard J. Teschner: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. Vorgeschichte und Durchführung der Deportation und das weitere Schicksal der Deportierten bis zum Kriegsende im Kontext der deutschen und französischen Judenpolitik. Lang, Frankfurt [u. a.] 2002, S. 79–84; 94.

- Gerhard J. Teschner: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. 2002, S. 90–100.

- Zitiert nach: Gerhard J. Teschner: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. 2002, S. 100.

- Wolf Gruner: Von der Kollektivausweisung zur Deportation der Juden aus Deutschland. Neue Perspektiven und Dokumente (1938–1945). In: Birthe Kundrus, Beate Meyer (Hrsg.): Die Deportation der Juden aus Deutschland: Pläne – Praxis – Reaktionen 1938–1945. Göttingen 2004, S. 21–62, hier: S. 41.

- Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Hrsg.): Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. Bd. 6, Koblenz 1974, Bericht vom 31. Oktober 1940, S. 475 f. Ein Bericht vom 30. Oktober 1940 (ebd., S. 474 f.) nennt höhere Zahlen: „ca. 6300“ aus Baden und 1150 aus der Saarpfalz und spricht von zwölf plombierten Eisenbahnzügen, vergl.: VEJ 3/113 = Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 (Quellensammlung) Band 3, München 2012, ISBN 978-3-486-58524-7, S. 299. In Anmerkung 9 auf Seite 299 bezeichnen die Herausgeber diese Zahlenangabe jedoch als überhöht und geben als Gesamtzahl 6500 an. Das Dokument vom 30. Oktober ist auch als Audiodatei online, Dauer 5 Min.

- Jörg Schadt, Michael Caroli (Hrsg.): Mannheim im Zweiten Weltkrieg. Mannheim 1993, ISBN 3-923003-55-2, S. 55.

- Bernd Hainmüller / Christiane Walesch-Schneller: Die Rheinbrücke in Breisach. Der letzte Blick auf die Heimat der badischen Deportierten nach Gurs am 22./23. Oktober 1940, Förderverein Ehemaliges Jüdisches Gemeindehaus Breisach e.V. 2020; Online (PDF).

- Nach Gottwaldt war Eichmann dazu extra nach Chalon-sur-Saône angereist, um den französischen Behörden gegenüber falsche Angaben zu machen. In den Folgetagen kam es deshalb zu einem für diese Deportierten wirkungslosen Protest bei der deutschen Waffenstillstandskommission. Vgl.: Alfred Gottwaldt, Diana Schulle: Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich von 1941–1945. S. 42 f.

- Christopher R. Browning: Die Entfesselung der „Endlösung“. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942. S. 144 / Schreiben Heydrichs = Dokument VEJ 3/112

- Christopher R. Browning: Die Entfesselung der „Endlösung“. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942. S. 145.

- Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Karl Blessing Verlag, München 2010, S. 181.

- Zur Auflösung im Oktober 1942 vgl.: Laurette Alexis-Monet: Les miradors de Vichy. Récébédou-Haute-Garonne 2001.

- Alfred Gottwaldt, Diana Schulle: Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich von 1941–1945. S. 43.

- Note vom 18. November 1940, vgl.: Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Hrsg.): Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. Bd. 6, Koblenz 1974, S. 476.

- Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Hrsg.): Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. Bd. 7: Dokumente des Gedenkens, Koblenz 1974, S. 114.

- Vgl.: Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus Baden ausgewiesenen Juden auf blb-karlsruhe.de

- Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Hrsg.): Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. Bd. 7: Dokumente des Gedenkens, Koblenz 1974, S. 119–192.

- Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken (Hrsg.): Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. Bd. 7: Dokumente des Gedenkens, Koblenz 1974, S. 115–118.

- Christopher R. Browning: Die Entfesselung der „Endlösung“. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942. S. 144.

- Peter Steinbach: Das Leiden – zu schwer und zu viel. Zur Bedeutung der Massendeportation südwestdeutscher Juden. In: Tribüne – Zeitschrift zum Verständnis des Judentums. 49. Jahrgang, Heft 195 (3. Quartal 2010), S. 109–120, hier: S. 116.

- Kirchliche Jugendarbeit in der Erzdiözese Freiburg (Memento des Originals vom 21. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Gedenktafeln am Platz der alten Synagoge und auf dem Annaplatz auf freiburg-schwarzwald.de

- Die Dokumentenbände werden in der Regel unter Paul Sauer bibliographisch erfasst.

- Im Buch schildert die Augenzeugin Schramm, in welchem Zustand die Deportierten ankamen und wie sich die Verhältnisse durch die Überfüllung änderten. Anders als der Untertitel angibt, handeln weitere kurze Berichte auch von Deportationen aus Gurs nach Drancy und nach Auschwitz zur Vernichtung, bis zum November 1942. Namensverzeichnis S. 151 ff.

- Kurzfassung siehe Weblinks

- Nach der vom Oberrat der Israeliten Badens der Stadt Karlsruhe zur Verfügung gestellte Deportiertenliste, sowie die Deportiertenliste in: L. Bez, J. Grosspietsch: Gedenke.