Europäische Weltraumorganisation

Die Europäische Weltraumorganisation (englisch European Space Agency (ESA) französisch Agence spatiale européenne (ASE) ) mit Sitz in Paris wurde 1975 zur besseren Koordinierung der europäischen Raumfahrtaktivitäten gegründet und um technologisch gegenüber den Raumfahrtnationen Sowjetunion und Vereinigte Staaten gleichberechtigt auftreten zu können und nicht technologisch und politisch vollständig abhängig zu sein. Sie hat 22 Mitgliedstaaten und beschäftigte 2019 etwa 2.300 Mitarbeiter. Generaldirektor der ESA ist seit dem 1. März 2021 der Österreicher Josef Aschbacher.[4]

| Europäische Weltraumorganisation ESA/ASE | |

|---|---|

| |

.jpg.webp) ESOC-Kontrollraum in Darmstadt | |

| Englische Bezeichnung | European Space Agency |

| Französische Bezeichnung | Agence spatiale européenne |

| Sitz der Organe | Paris, |

| Vorsitz | |

| Mitgliedstaaten | 22: |

| Assoziierte Mitglieder | 4: |

| Amts- und Arbeitssprachen |

Englisch, Französisch, Deutsch[1] |

| Gründung | 30. Mai 1975 |

| www.esa.int | |

| Daten und Fakten: | |

Die ESA ist die Nachfolgeorganisation der europäischen ELDO, ESRO und der Europäischen Fernmeldesatelliten-Konferenz (CETS). Wie diese beschränkt sie sich in ihren europäischen Projekten zur Weltraumerforschung und -nutzung auf „ausschließlich friedliche Zwecke“. Die ESA ist keine Unterorganisation der Europäischen Union, allerdings durch dem Weltraumprogramm der Europäischen Union eng mit EU und den nationalen Raumfahrtagenturen ihrer Mitgliedstaaten verflochten. Die Mehrzahl der EU-Staaten ist an der ESA beteiligt, daneben engagieren sich dort auch die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich.[5][6] Sie ist gemeinsam mit der NASA Gründungsmitglied des Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS).

Dringenden Aufklärungs- und Handlungsbedarf sieht die ESA hinsichtlich des zunehmenden Weltraummülls und hat bereits seit den 1980er Jahren zahlreiche, internationale Konferenzen zu dem Thema einberufen, die im Europäischen Raumflugkontrollzentrum stattfanden. Da es schon zu Kollisionen zwischen Trümmerteilen, Satelliten und bemannten Missionen kam, nach Ansicht der Raumfahrtorganisationen weiterhin zunehmen werden, ist es notwendig die aktuell ungebremst voranschreitende Vermüllung des Luftraumes einzudämmen.[7][8]

Geschichte

Die Gründung

Nach dem Zweiten Weltkrieg verließen viele europäische Luft- und Raumfahringenieure und Wissenschaftler Westeuropa, um entweder in den Vereinigten Staaten oder der Sowjetunion zu arbeiten. Obwohl es der Aufschwung in den 1950er-Jahren westeuropäischen Staaten ermöglichte, in die Forschung und in die Raumfahrt zu investieren, erkannten die europäischen Wissenschaftler, dass nationale Projekte nicht mit den beiden Supermächten konkurrieren können. Bereits 1958, nur wenige Monate nach dem Sputnikschock, trafen sich Edoardo Amaldi und Pierre Auger, zwei bedeutende Mitglieder der westeuropäischen Wissenschaftsgemeinde, um die Gründung einer gemeinsamen westeuropäischen Weltraumorganisation zu besprechen. Das Treffen wurde von wissenschaftlichen Repräsentanten aus acht Staaten begleitet.

Die westeuropäischen Nationen entschieden sich, zwei getrennte Agenturen zu schaffen: die ELDO (European Launcher Development Organisation) sollte Trägersysteme entwickeln und bauen und die ESRO (Europäische Weltraumforschungsorganisation) sollte die wissenschaftlichen Satelliten entwickeln. Die ESRO wurde am 20. März 1964 durch ein am 14. Juni 1962 unterzeichnetes Abkommen gegründet. Zwischen 1968 und 1972 feierte ESRO ihre ersten Erfolge: Sieben Forschungssatelliten wurden mit Hilfe amerikanischer Trägersysteme in den Orbit gebracht. ELDO hingegen konnte während ihres Bestehens keine erfolgreiche Trägerrakete starten. Beide Organisationen waren unterfinanziert und die Auftrennung in zwei Organisationen bewährte sich nicht.

Die ESA wurde am 30. Mai 1975 mit dem Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation mit Unterzeichnung unter das Abkommen durch die zunächst noch zehn ursprünglichen Gründungsmitglieder in Paris als Zusammenschluss der ESRO mit der ELDO gegründet.[9][10] Nach Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde durch Frankreich trat am 30. Oktober 1980 gemäß Artikel XXI Absatz 1 des Übereinkommens die Gründung dann in Kraft.[10][11][12]

Die Gründung bezweckte eine bessere Koordinierung der europäischen Raumfahrtaktivitäten, um technologisch gegenüber den Raumfahrtnationen Sowjetunion und Vereinigte Staaten gleichberechtigt auftreten zu können. Wie zuvor bei der ESRO ist auch bei der ESA die Teilnahme am wissenschaftlichen Programm für alle Mitglieder vorgeschrieben, während an weiteren Programmen wie Anwendungssatelliten, Trägerraketen oder Bemannte Raumfahrt nur Staaten teilnehmen, die daran Interesse haben und Beiträge dazu leisten wollen. Die ESA gibt entsprechend den Mitgliedsbeiträgen zu den jeweiligen Programmen Aufträge an die Raumfahrtfirmen der an den Programmen beteiligten Staaten.[13]

Die Anfänge

Anfang der 1970er-Jahre, als sich der Wettstreit um den Vorstoß ins Weltall zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gelegt hatte und die Budgets der Raumfahrtagenturen dramatisch gekürzt wurden, etablierte sich die ESA als ein Vorreiter in der friedlichen Erforschung des Alls.

Die ESA startete ihre erste große wissenschaftliche Mission 1975 mit dem Satelliten COS-B. In Kooperation mit der NASA und dem britischen SERC wurde 1978 IUE gestartet. Es war das erste Weltraumteleskop in einer Erdumlaufbahn und bis September 1996 in Betrieb.

Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten im Erdorbit folgten und 1985 begann mit Giotto die erste Deep-Space-Mission, die den Halleyschen Kometen 1986 und den Kometen Grigg-Skjellerup 1992 untersuchte. In der folgenden Zeit wurden teilweise in Kooperation mit der NASA eine große Zahl an Projekten gestartet, die weiter unten angeführt sind. Als Nachfolgeorganisation der ELDO entwickelte die ESA in dieser Zeit außerdem ihre Trägerraketen für kommerzielle und wissenschaftliche Nutzlasten im Rahmen des Ariane-Programms erfolgreich weiter.

Die jüngere Geschichte

Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist die ESA gemeinsam mit Raumfahrtagenturen wie der NASA, ISRO, JAXA oder Roskosmos mit Projekten wie dem 1990 gestarteten Hubble-Weltraumteleskop zu einer Größe in der Weltraumforschung geworden.

Während sich in den 1980er- und 1990er-Jahren die ESA noch auf Kooperationen mit der NASA verlassen hatte, führten diverse Umstände (z. B. rechtliche Einschränkungen bezüglich des Informationsaustauschs, unkalkulierbare Projekteinstellungen durch plötzliche Finanzmittelstreichung) dazu, dass neuere Missionen zunehmend in Eigenregie oder z. B. in Kooperation mit Roskosmos oder JAXA durchgeführt wurden. Seit 2002 verfügt das ESA-eigene ESTRACK Netzwerk nicht mehr nur über weltweite Trackingstationen zur Satellitenverfolgung und für Raketenstarts, sondern auch über drei eigene Deep-Space-Stationen für Mondmissionen, Missionen an den Lagrangepunkten und interplanetare Raummissionen und die Technologie für Raketenstarts und für kritische Flugmanöver wie das Einschwenken in einen Mond- oder Planetenorbit. Durch die weltweite Verteilung der Stationen konnte eine nahezu lückenlose Himmelsabdeckung erreicht werden. Insgesamt entwickelt sich die ESA zu einer starken Organisation, die im Kern mehr und mehr auf eigenen Kompetenzen und Bündelungen der Leistungen der Mitgliedsstaaten und der verschiedenen nationalen Raumfahrtagenturen beruht, als auf Beiträgen von Weltraumorganisationen außerhalb der ESA.

Standorte

Haupteinrichtungen

ESA ist dezentral organisiert. Die heutigen Standorte gehen zum größten Teil noch auf Einrichtungen der Vorläuferorganisationen zurück. Die Standorte wurden bewusst auf die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt.

- ESA-Hauptquartier in Paris, Frankreich

- Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) in Noordwijk, Niederlande

- Europäisches Raumfahrtsicherheits- und Bildungszentrum (ESEC) in Redu, Belgien

- Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt

- Europäisches Astronautenzentrum (European Astronaut Centre) in Köln

- Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) und eines von elf ESA Business Incubation Centre (BIC)[14] in Oberpfaffenhofen

- Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN) in Frascati nahe Rom in Italien

- Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC) in Villafranca del Castillo, Villanueva de la Cañada, nahe Madrid in Spanien

- Weltraumzentrum Guayana in Kourou, Französisch-Guayana

- Esrange Basis für Höhen- und Mikroschwerkraftforschung bei Kiruna, Schweden

ESA Business Incubation Centres

Im Mai 2020 bestanden folgende ESA Business Incubation Centres, jeweils mit Gründungsdatum:[15]

- 2004: BIC Noordwijk,

Niederlande

Niederlande - 2005: BIC Lazio in Rom,

Italien

Italien - 2007: BIC Hessen & Baden-Württemberg in Darmstadt,

Deutschland

Deutschland - 2009: BIC Bavaria in Oberpfaffenhofen, Nürnberg und Landkreis Berchtesgadener Land,

Deutschland

Deutschland - 2011: BIC UK in Harwell,

Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich - 2018: BIC Belgium in Redu, Geel und Mol,

.svg.png.webp) Belgien; die 2012 gegründeten BICs in Flandern und Wallonien vereinigten sich 2018 zum BIC Belgium

Belgien; die 2012 gegründeten BICs in Flandern und Wallonien vereinigten sich 2018 zum BIC Belgium - 2013: BIC Sud France in Aquitaine, Midi-Pyrénées und Provence-Alpes-Côte d’Azur,

.svg.png.webp) Frankreich

Frankreich - 2014: BIC Barcelona,

Spanien

Spanien - 2014: BIC Portugal mit drei Standorten,

Portugal

Portugal - 2015: BIC Madrid Region,

Spanien

Spanien - 2015: BIC Sweden,

Schweden

Schweden - 2016: BIC Czech Republic in Prag,

Tschechien

Tschechien - 2016: BIC Austria in Graz,

Österreich

Österreich - 2016: BIC Ireland,

Irland

Irland - 2016: BIC Switzerland in Zürich,

Schweiz

Schweiz - 2017: BIC Estonia in Tallinn,

Estland

Estland - 2017: BIC Finland,

Finnland

Finnland - 2018: BIC Nord France,

.svg.png.webp) Frankreich

Frankreich - 2018: BIC Hungary in Budapest,

Ungarn

Ungarn - 2018: BIC Norway,

Norwegen

Norwegen

Daneben betreibt die ESA Büros in den USA, Moskau und Toulouse.

Direktoren

Da sich die Franzosen und Deutschen nach der Gründung über die Führung nicht einigen konnten, wurde der Brite Roy Gibson zum ersten Director General ernannt.

| Amtsträger | Amtszeit | Herkunftsstaat |

|---|---|---|

| Roy Gibson | 1975–1980 | |

| Erik Quistgaard | 1980–1984 | |

| Reimar Lüst | 1984–1990 | |

| Jean-Marie Luton | 1990–1997 | |

| Antonio Rodotà | 1997–2003 | |

| Jean-Jacques Dordain | 2003–2015 | |

| Johann-Dietrich Wörner | 2015–2021 | |

| Josef Aschbacher | seit dem 1. März 2021 |

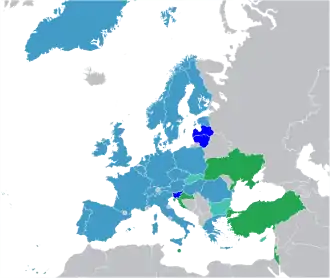

Mitgliedstaaten und Kooperationspartner

| Staat | Beitritt (Ratifizierungsdatum) | Nationale Raumfahrtorganisation | |

|---|---|---|---|

| 3. Oktober 1978 | BELSPO | Gründungsmitglied | |

| 15. September 1977 | DTU Space | Gründungsmitglied | |

| 26. Juli 1977 | DLR | Gründungsmitglied | |

| 4. Februar 2015 | ESO | [16][17] | |

| 1. Januar 1995 | Wirtschafts- und Arbeitsministerium | ||

| 30. Oktober 1980 | CNES | Gründungsmitglied | |

| 9. März 2005 | HSA /HSC | ||

| 10. Dezember 1980 | EI | ||

| 20. Februar 1978 | ASI | Gründungsmitglied | |

| 30. Juni 2005 | Luxinnovation | ||

| 6. Februar 1979 | NSO | Gründungsmitglied | |

| 30. Dezember 1986 | NSA | ||

| 30. Dezember 1986 | FFG | ||

| 19. November 2012 | POLSA | [18] | |

| 14. November 2000 | FCT | ||

| 22. Dezember 2011 | ROSA | ||

| 7. Februar 1979 | INTA | Gründungsmitglied | |

| 6. April 1976 | SNSA | Gründungsmitglied | |

| 19. November 1976 | SSO | Gründungsmitglied | |

| 12. November 2008 | Verkehrsministerium | ||

| 24. Februar 2015 | HSO | [19] | |

| 28. März 1978 | UKSA | Gründungsmitglied | |

| Assoziierte Mitglieder und andere Organisationen | |||

| 1. Januar 1979 | CSA | assoziiertes Mitglied[13] | |

| 27. Juli 2020 | Bildungs- und Wissenschaftsministerium | assoziiertes Mitglied[20] | |

| 21. Mai 2021 | LSA | assoziiertes Mitglied[21] | |

| 5. Juli 2016 | SPACE-SI | assoziiertes Mitglied[22] | |

| 28. Mai 2004 | [23] | ||

| EUMETSAT | |||

Verhältnis zur Europäischen Union

Eine direkte Verbindung zwischen der Europäischen Union und der ESA besteht nicht, die ESA ist nicht die Raumfahrtbehörde der EU. Die ESA ist eine eigenständige Organisation, die jedoch über dem Weltraumprogramm der Europäischen Union enge Verbindungen mit der EU unterhält und von der EU finanziell unterstützt wird. Diese Beziehungen werden unter anderem durch das ESA/European Commission Framework Agreement geregelt.[23] 19 der 22 Mitgliedstaaten der ESA sind gleichzeitig Mitglieder der Europäischen Union. Dies bedeutet wiederum, dass einige EU-Staaten (Stand 2020: 8 von 27) nicht Mitglieder der ESA sind.

Ungeachtet dessen werden im Rahmen der ESA-Langzeitprogramme gemeinsame Aktionen mit gemeinsamer Finanzierung durchgeführt (Ariane-Raketen, Raumfähre Hermes, Weltraumlabor Columbus u. a.).[24] Mittlerweile kennt der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) mit den Art. 179–190 einen eigenständigen Politikbereich „Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt“. Seit 2009 besteht mit der neuen Vorschrift des Art. 189 AEUV der forschungs-, wie entwicklungspolitische Auftrag an die Union, die Konturen eines Weltraumprogrammes der Europäischen Union auszuarbeiten. Hierbei erteilt Art. 189 Abs. 3 AEUV der Union den Auftrag, alle zweckdienlichen Verbindungen zur ESA aufzunehmen.

Europäische Kooperationsstaaten (ECS)

Da der Sprung zwischen Nichtmitgliedschaft und Vollmitgliedschaft für einige Staaten zu groß war, wurde ein neuer Mitgliedstatus eingeführt. Die Staaten – die diesen Status besitzen – werden als Europäische Kooperationsstaaten (ECS) bezeichnet. Für Staaten mit diesem Status wurde mit dem Plan für Europäische Kooperationsstaaten (PECS) eine Möglichkeit zur engeren Kooperation geschaffen. In dem Fünfjahresplan vereinbaren der beteiligte Staat und die ESA die gemeinsamen Projekte. Für die Verhandlungen darüber sind maximal zwölf Monate vorgesehen. Die Firmen und Agenturen in diesen Staaten können sich daraufhin an Ausschreibungen beteiligen, um an Projekten der ESA teilzunehmen. Die Teilnehmerstaaten können sich bis auf das Basic Technology Research Programme an fast allen Programmen beteiligen. Auch ist die Abgabenbelastung geringer als bei einer Vollmitgliedschaft.

| Bewerberstaat | Kooperationsvertrag | ECS | PECS | ESA-Mitgliedschaft möglich ab |

|---|---|---|---|---|

| 28. April 2010[25] | 16. Februar 2015[25] | 2022[25] | ||

| 8. April 2015[26] | 2022[25] | |||

| August 2009 | 6. Juli 2016[27] | 2022[25] |

Tschechien war von November 2003 bis November 2008 ein ECS-Staat, Rumänien von Februar 2006 bis Januar 2011, Polen von April 2007 bis September 2012, Ungarn von April 2003 bis Februar 2015 und Estland von November 2009 bis Februar 2015. Mittlerweile sind diese Staaten Vollmitglieder.

Staaten mit Kooperationsvertrag

Voraussetzung für eine ECS-Mitgliedschaft ist das vorherige Unterzeichnen eines Kooperationsvertrages. Dies ist der erste Schritt in Richtung wachsender Kooperation zwischen ESA und dem betreffenden Staat, bis hin zur Vollmitgliedschaft.

Folgende Staaten haben einen Kooperationsvertrag mit der ESA, ohne ECS-Staaten zu sein:

| Bewerberstaat | Kooperationsvertrag |

|---|---|

| Juli 2004 | |

| Januar 2008 | |

| Januar 2011[28] | |

| Februar 2012[29] | |

| 19. Februar 2018[30] |

Abkommen mit Roskosmos

Des Weiteren gibt es ein Kooperations- und Partnerschaftsabkommen zwischen der ESA und Roskosmos. Angefangen hatte die europäisch-russische Kooperation 1990[31] mit Wissenstransfers, Ausbildung von Astronauten und der Durchführung von ESA-Experimenten bei russischen Missionen. So fand z. B. der erste Außenbordeinsatz eines ESA-Astronauten im Rahmen der Euromir-95 Mission statt.

In der neuesten Auflage des Rahmenvertrags zwischen der ESA und Roskosmos vom 19. Januar 2005 wurde eine Partnerschaft bei der Entwicklung, dem Bau und der Nutzung von Trägerraketen vereinbart.[32] Dazu gehört der Aufbau einer Startplattform für Sojus-Raketen am Centre Spatial Guyanais, dem europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Diese ist seit 2011 einsatzfähig.

Abkommen mit ISRO

Am 30. Juli 2021 unterzeichnete ISRO ein Abkommen mit ESA zur gegenseitigen Unterstützung in missionskritischen Situationen für ausgewählte Weltraummissionen, beispielsweise für die LEOP nach Raketenstarts, das Einschwenken in eine Umlaufbahn oder eine Landung auf einem Himmelskörper. Das Abkommen unterstützt den Austausch von Navigationsdaten, Unterstützung im Missionsbetrieb und die Weiterleitung von Daten. Gelegenheiten zur Umsetzung des Abkommens bestehen in den kommenden Missionen der ISRO mit dem bemannten Raumfahrtprogramm Gaganyaan, der Mondmission Chandrayaan-3 und Aditya-L1 zur Erforschung der Sonne. Im Gegenzug kann ESA die Trackingstationen der ISTRAC und die Deep Space Station des IDSN in Byalalu bei Bangalore für eigene Missionen nutzen.[33]

Kooperationen mit den Weltraumorganisationen der Mitgliedsstaaten

Die ESA unterhält enge Beziehungen mit verschiedenen nationalen Weltraumagenturen der Mitgliedsstaaten. Bisher gab es schon für die Missionen eine fallweise Zusammenarbeit. Ziel ist aber die bessere Integration und Nutzung von Einrichtungen der nationalen Weltraumagenturen über die Grenzen hinweg, die verbesserte Ausfallsicherheit durch die Nutzung solcher Einrichtungen als Backup für ESOC und der Austausch von Erfahrungen aus Forschung, Entwicklung und im Einsatz. Dieses stärkt die Stabilität der Einrichtungen der ESA im Betrieb und gibt im Gegenzug den nationalen Raumfahrtorganisationen Zugriff auf Ressourcen und Erfahrungen der ESA. Insgesamt kann der Auslastungsgrad aller Ressourcen und damit die Kosteneffizienz verbessert werden. Diverse Einrichtungen der ESA werden lokal bereits gemeinsam mit den nationalen Raumfahrtorganisationen betrieben.

Frankreichs Rolle

- Die ESA hat den Hauptsitz in Paris, das unterstreicht die führende Rolle Frankreichs

- Frankreich bezahlt den höchsten Beitrag am ESA-Budget

- Starke nationale Weltraumagentur CNES mit dem größten Budget unter allen ESA-Weltraumagenturen

- Die Entwicklung der Ariane Raketen

- Betrieb des Weltraumbahnhofs in Kourou

- Triebwerksentwicklung

- Entwicklung von Ionenantrieben

- Entwicklung von Satellitenbussen

Deutschlands Rolle

Die Europäische Weltraumorganisation ist in Deutschland mit drei Standorten vertreten.

- Das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt, ist seit 1967 für den Betrieb sämtlicher ESA-Satelliten und für das dazu notwendige weltweite Netz der ESTRACK Bodenstationen verantwortlich. Es hat auch die Kontrolle bei Raketenstarts und unterstützt Deep Space Missionen mit Antennenstationen.

- Das Europäische Astronautenzentrum (EAC) in Köln, ist ein Kompetenzzentrum zur Auswahl, Ausbildung, medizinischen Betreuung und Überwachung von Raumfahrern. Zudem betreut es Raumfahrer und deren Angehörige während der Vorbereitung und Durchführung der Weltraummissionen.

- Das Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) der ESA unterstützt das europäische Columbus-Labor als integralen Bestandteil der ISS. Das Col-CC befindet sich auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bei München. In diesem Zusammenhang vertritt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Interessen der Bundesrepublik Deutschland bei der ESA.

- Das Institut für Raumfahrtantriebe der DLR in Lampoldshausen, testet im Auftrag der ESA Raketentriebwerke.

Italiens Rolle

- Italien brachte die Expertise in der Entwicklung von Raketen und Satelliten bei der Gründung der ESA ein. Italien war die dritte Nation nach den USA und der Sowjetunion, die einen Satelliten ins All brachte.

- Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN) in Frascati nahe Rom in Italien

- Starke Unternehmen bei der Entwicklung und Produktion von Komponenten

- Entwicklung der leichten Trägerrakete Vega

- Entwicklung und Bau von Harmony als Teil der ISS

Kooperationen mit Universitäten

Die Europäische Weltraumorganisation richtete mit mehreren Universitäten gemeinsame Forschungslabore namens ESA_Lab ein. ESA Labs existieren an folgenden Universitäten (Stand 2019, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Ministerrat

Oberstes Gremium ist der ESA-Ministerrat. Alle zwei Jahre hält er eine Ministerkonferenz ab, an der alle Mitglieder und Partner der ESA teilnehmen. Die Konferenz tagt jeweils in einer Stadt eines Mitgliedstaates. Es werden zukünftige Projekte und deren finanzielle Mittel beschlossen und, sofern ein Antrag erfolgt ist, neue Partner und Mitglieder aufgenommen.

Im November 2012 fand die Konferenz in Neapel statt, bei der u. a. die Finanzierung der Entwurfsstudien der Ariane 6 genehmigt wurde.[39] In Luxemburg wurde am 2. Dezember 2014 getagt. Hier wurde insbesondere der Bau der Ariane 6 endgültig beschlossen.[40] Am 1. und 2. Dezember 2016 traf sich der Ministerrat in Luzern. Die weitere Finanzierung der ISS bis 2024 und von ExoMars wurde festgesetzt.[41]

Finanzierung

Die ESA finanziert sich aus dem Staatshaushalt der Mitgliedstaaten. Die Anteile der einzelnen Staaten richten sich nach dem Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Staates. Es wird dabei unterschieden zwischen obligatorischen Tätigkeiten, an denen sich alle Mitgliedstaaten beteiligen müssen, sowie einer Reihe fakultativer Programme, bei denen es den einzelnen Staaten freigestellt ist, ob sie sich beteiligen möchten oder nicht. Im Gegensatz zum Ausschreibungswesen der EU richtet sich die Vergabe der ESA-Aufträge, gemäß dem Geo-Return-Abkommen, an die Industrie nach dem Finanzierungsanteil des zugehörigen Mitgliedstaates. Aufgrund der Convention for the establishment of a European Space Agency[42], einem Vertrag zwischen der ESA und jedem Mitgliedsstaat, gelten, wie auch mit der NATO oder der OECD, einige rechtliche Sonderregelungen. Unter anderem sind sämtliche Einkünfte der ESA und den zugehörigen Mitarbeitern von der Besteuerung und den Sozialversicherungssystemen der jeweiligen Mitgliedsstaaten ausgenommen. Aus diesem Grund besteht eine interne Steuer für ESA-Mitarbeiter.[43] Für Mitarbeiter wird eine eigene Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung gewährleistet.[44] Zudem werden insgesamt 2 % des Jahresgehalts einbehalten, womit nach zehn Jahren Dienstzeit jedes Mitarbeiters dessen Pension finanziert wird. Bei Verlassen der ESA mit weniger als zehn Jahren Dienstzeit wird eine Abfindung ausbezahlt.

Um eine internationale Arbeit zu erleichtern, ist der Transport von Gütern der ESA vom Zoll, der Einfuhrumsatzsteuer und sonstigen Transportbeschränkungen des jeweiligen Mitgliedsstaates ausgenommen. Auch der Kauf von Gütern, die für die Arbeiten der ESA notwendig sind, ist von der Umsatzsteuer befreit.

| Jahr | 2012 | 2013[45] | 2014[46] | 2015[47] | 2016[48] | 2017[49] | 2018[50] | 2019[51] | 2020[52] | 2021[53] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mitgliedstaaten | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil |

| 52,2 | 1,8 % | 50,1 | 1,6 % | 50,2 | 1,5 % | 51,5 | 1,6 % | 47,6 | 1,3 % | 47,1 | 1,2 % | 47,4 | 1,2 % | 57,0 | 1,4 % | 51,2 | 1,0 % | 54,8 | 1,2 % | |

| 169,8 | 5,8 % | 187,7 | 6,0 % | 188,6 | 5,6 % | 189,5 | 5,8 % | 188,9 | 5,0 % | 206,0 | 5,5 % | 203,4 | 5,1 % | 191,4 | 4,6 % | 210,0 | 4,3 % | 255,8 | 5,6 % | |

| 11,5 | 0,4 % | 13,7 | 0,4 % | 13,9 | 0,4 % | 14,2 | 0,4 % | 15,6 | 0,4 % | 32,7 | 0,9 % | 32,5 | 0,8 % | 33,1 | 0,8 % | 44,7 | 0,9 % | 43,0 | 0,9 % | |

| 27,8 | 0,9 % | 25,7 | 0,8 % | 23,4 | 0,7 % | 26,8 | 0,8 % | 29,5 | 0,8 % | 30,5 | 0,8 % | 31,6 | 0,8 % | 31,5 | 0,8 % | 33,8 | 0,7 % | 33,0 | 0,7 % | |

| 0,9 | 0,0 % | 2,5 | 0,1 % | 2,6 | 0,1 % | 2,7 | 0,1 % | 3,7 | 0,1 % | 2,7 | 0,1 % | |||||||||

| 19,4 | 0,7 % | 19,5 | 0,6 % | 19,9 | 0,6 % | 19,6 | 0,6 % | 21,6 | 0,6 % | 19,4 | 0,5 % | 19,4 | 0,5 % | 19,5 | 0,5 % | 27,4 | 0,6 % | 27,5 | 0,6 % | |

| 751,4 | 25,6 % | 747,5 | 24,0 % | 754,6 | 22,6 % | 718,2 | 22,2 % | 844,5 | 22,6 % | 855,9 | 22,7 % | 961,2 | 24,2 % | 1.174,4 | 28,1 % | 1311,7 | 26,9 % | 1065,8 | 23,4 % | |

| 713,8 | 24,3 % | 772,7 | 24,8 % | 765,7 | 22,9 % | 797,4 | 24,6 % | 872,6 | 23,3 % | 858,4 | 22,7 % | 920,7 | 23,1 % | 927,1 | 22,2 % | 981,7 | 20,1 % | 968,6 | 21,3 % | |

| 8,6 | 0,3 % | 15,1 | 0,5 % | 14,5 | 0,4 % | 12,1 | 0,4 % | 11,9 | 0,3 % | 14,6 | 0,4 % | 10,5 | 0,3 % | 10,5 | 0,3 % | 20,6 | 0,4 % | 19,9 | 0,4 % | |

| 5,0 | 0,1 % | 6,2 | 0,2 % | 6,2 | 0,2 % | 5,2 | 0,1 % | 11,7 | 0,2 % | 16,8 | 0,4 % | |||||||||

| 15,6 | 0,5 % | 17,3 | 0,6 % | 18,4 | 0,6 % | 18,0 | 0,6 % | 23,3 | 0,6 % | 17,8 | 0,5 % | 17,4 | 0,4 % | 19,5 | 0,5 % | 24,8 | 0,5 % | 18,8 | 0,4 % | |

| 350,5 | 12,0 % | 400,0 | 12,9 % | 350,0 | 10,5 % | 329,9 | 10,2 % | 512,0 | 13,7 % | 550,0 | 14,6 % | 470,0 | 11,8 % | 420,2 | 10,1 % | 665,8 | 13,7 % | 589,9 | 13,0 % | |

| 15,0 | 0,5 % | 15,0 | 0,5 % | 18,3 | 0,5 % | 23,0 | 0,7 % | 22,0 | 0,6 % | 22,3 | 0,6 % | 26,6 | 0,7 % | 29,9 | 0,7 % | 29,9 | 0,6 % | 46,9 | 1,0 % | |

| 60,3 | 2,1 % | 79,5 | 2,6 % | 125,1 | 3,7 % | 74,7 | 2,3 % | 102,6 | 2,7 % | 72,0 | 1,9 % | 91,1 | 2,3 % | 77,7 | 1,9 % | 100,3 | 2,1 % | 87,9 | 1,9 % | |

| 63,1 | 2,2 % | 56,3 | 1,8 % | 57,1 | 1,7 % | 59,8 | 1,8 % | 59,6 | 1,6 % | 63,5 | 1,7 % | 64,0 | 1,6 % | 64,4 | 1,5 % | 86,3 | 1,8 % | 83,2 | 1,8 % | |

| 36,4 | 1,2 % | 28,9 | 0,9 % | 28,7 | 0,9 % | 30,0 | 0,9 % | 29,9 | 0,8 % | 34,6 | 0,9 % | 34,6 | 0,9 % | 34,6 | 0,8 % | 38,4 | 0,8 % | 39,0 | 0,9 % | |

| 15,8 | 0,5 % | 16,1 | 0,5 % | 16,3 | 0,5 % | 16,7 | 0,5 % | 16,0 | 0,4 % | 17,0 | 0,5 % | 18,2 | 0,5 % | 18,0 | 0,4 % | 21,0 | 0,4 % | 28,0 | 0,6 % | |

| 7,6 | 0,3 % | 16,0 | 0,5 % | 22,5 | 0,7 % | 25,4 | 0,8 % | 26,1 | 0,7 % | 30,0 | 0,8 % | 42,6 | 1,1 % | 45,4 | 1,1 % | 34,3 | 0,7 % | 43,0 | 0,9 % | |

| 184,0 | 6,3 % | 149,6 | 4,8 % | 139,2 | 4,2 % | 131,7 | 4,1 % | 152,0 | 4,1 % | 151,2 | 4,0 % | 204,9 | 5,2 % | 201,8 | 4,8 % | 249,5 | 5,1 % | 223,6 | 4,9 % | |

| 65,3 | 2,2 % | 75,0 | 2,4 % | 94,6 | 2,8 % | 80,3 | 2,5 % | 73,9 | 2,0 % | 72,3 | 1,9 % | 72,4 | 1,8 % | 74,4 | 1,8 % | 83,2 | 1,7 % | 80,0 | 1,8 % | |

| 105,6 | 3,6 % | 108,3 | 3,5 % | 126,5 | 3,8 % | 134,9 | 4,2 % | 146,4 | 3,9 % | 145,1 | 3,8 % | 149,4 | 3,8 % | 158,4 | 3,8 % | 167,0 | 3,4 % | 172,6 | 3,8 % | |

| 240,0 | 8,2 % | 300,0 | 9,6 % | 270,0 | 8,1 % | 322,3 | 9,9 % | 324,8 | 8,7 % | 300,0 | 7,9 % | 334,8 | 8,4 % | 369,6 | 8,8 % | 464,3 | 9,5 % | 418,8 | 9,2 % | |

| 18,7 | 0,6 % | 15,5 | 0,5 % | 19,5 | 0,6 % | 15,5 | 0,5 % | 13,2 | 0,4 % | 13,1 | 0,3 % | 19,7 | 0,5 % | 11,8 | 0,3 % | 28,0 | 0,6 % | 24,9 | 0,5 % | |

| 3,4 | 0,1 % | 2,7 | 0,1 % | 2,4 | 0,1 % | 3,2 | 0,1 % | 3,1 | 0,1 % | |||||||||||

| 0,3 | 0,0 % | |||||||||||||||||||

| Anderes Einkommen | 222,1 | 6,7 % | 149,8 | 4,6 % | 204,4 | 5,5 % | 209,8 | 5,6 % | 194,5 | 4,9 % | 199,6 | 4,8 % | 181,3 | 3,7 % | 197,6 | 4,3 % | ||||

| Total ESA | 2.932,4 | 100,0 % | 3.109,5 | 100,0 % | 3.339,3 | 100,0 % | 3.241,2 | 100,0 % | 3.740,0 | 100,0 % | 3.780,0 | 100,0 % | 3.980,0 | 100,0 % | 4.180,0 | 100,0 % | 4.870,0 | 100,0 % | 4.550,0 | 100,0 % |

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | Mio. € | Anteil | |

| 867,7 | 77,5 % | 911,1 | 77,7 % | 623,9 | 81,8 % | 1.030,5 | 86,5 % | 1.324,8 | 87,8 % | 1.697,9 | 86,1 % | 1.314,9 | 80,9 % | 1.249,7 | 81,3 % | 1.536,4 | 84,9 % | 1.687,4 | 87,0 % | |

| EUMETSAT / ECS-Staaten | 5,8 | 0,5 % | 4,6 | 0,4 % | 75,0 | 9,8 % | 122,4 | 10,3 % | 147,9 | 9,8 % | 182,7 | 9,3 % | 221,1 | 13,6 % | 187,2 | 12,2 % | 200,4 | 11,1 % | 194,7 | 10,0 % |

| Anderes Einkommen | 246,5 | 22,0 % | 256,8 | 21,9 % | 63,8 | 8,4 % | 38,8 | 3,3 % | 35,6 | 2,4 % | 90,7 | 4,6 % | 88,5 | 5,4 % | 99,5 | 6,5 % | 73,2 | 4,0 % | 57,9 | 3,0 % |

| Total | 1.120,0 | 100,0 % | 1.172,5 | 100,0 % | 762,7 | 100,0 % | 1.191,7 | 100,0 % | 1.510,0 | 100,0 % | 1.970,0 | 100,0 % | 1.620,0 | 100,0 % | 1.540,0 | 100,0 % | 1.810,0 | 100,0 % | 1.940,0 | 100,0 % |

Projekte

Die ESA betreibt eine Vielzahl von Projekten. Diese werden teilweise in eigener Trägerschaft und teilweise in Kooperation mit anderen Raumfahrtagenturen durchgeführt.

Trägerraketen

Die Trägerraketen der ESA heißen Ariane, sie starten nahe dem Äquator in Kourou (Französisch-Guayana). Der Raketenstart in der Nähe des Äquators bietet prinzipielle Vorteile gegenüber äquatorfernen Startplätzen auf der Nord- oder Südhalbkugel. Durch die Erdrotation hat die Rakete dort bereits die auf der Erdoberfläche maximal vermittelte Grundgeschwindigkeit und benötigt weniger Treibstoff, um auf die im Orbit benötigte Geschwindigkeit zu kommen. Der erste Start der Ariane 1 war 1979. Die aktuelle Generation ist die Ariane 5. Daneben ist Ariane 6 im Bau und soll gegenüber der Ariane 5 deutlich kostengünstiger sein. Der Erstflug ist für 2021[veraltet] geplant.[54]

Daneben wurde für kleinere Nutzlasten die Trägerrakete Vega entwickelt, die im Februar 2012 ihren Jungfernflug absolvierte.[55]

Seit 2011 können von der neuen Startrampe ELS in Kourou auch Raketen vom Typ Sojus-2 starten. Damit ist es der erste Startplatz der Sojus-Rakete außerhalb der GUS.

Auswahlprozess

Ein wissenschaftliches Projekt der ESA (Space Science) durchläuft die folgenden Phasen, bevor es verwirklicht wird:[56]

- Ideenfindung (Call for Ideas): Während dieser Phase wird die wissenschaftliche Gemeinschaft um Missionsvorschläge gebeten. Diese Vorschläge werden durch Peer-Review-Kommissionen geprüft, und es werden Empfehlungen gegeben, welche Vorschläge die nächste Phase erreichen sollen.

- Einschätzungsphase (Assessment Phase): Nun werden maximal vier Missionen vom Science Programme Committee ausgewählt. Das jeweilige Missionsteam entwirft zusammen mit ESA-Ingenieuren die Nutzlast. Dabei soll der wissenschaftliche Wert und die technische Realisierbarkeit der Mission gezeigt werden. Eine der vier Missionen wird dann vom Space Science Advisory Committee für die nächste Phase ausgewählt.

- Definitionsphase: Hier sollen die Kosten und der Zeitplan für die Mission geplant werden. Am Ende wird der Vertragspartner, der mit dem Bau der Instrumente betraut wird, ausgewählt.

- Entwicklungsphase: In dieser Phase wird das Programm zusammen mit dem ausgewählten Industriepartner entwickelt und verwirklicht.

Aktivitäten

Die Projekte lassen sich in mehrere Aktivitätsbereiche einordnen:

- Human Spaceflight and Exploration

- In dem Bereich Human Spaceflight and Exploration sind die Anstrengungen der ESA im Bereich der bemannten Raumfahrt zusammengefasst. ESA betreibt in Köln ein eigenes Ausbildungs- und Trainingszentrum zur Auswahl und Vorbereitung von Astronauten, hat aber kein eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm. Stattdessen beteiligt sie sich an diversen Programmen anderer Weltraumagenturen mit eigenen Beiträgen und liefert im Gegenzug wichtige technische Komponenten und Personal im Bodensegment. Dazu gehören die Aktivitäten in Bezug auf die Internationale Raumstation und dem europäischen Astronautenkorps.

Aktive Astronauten der ESA Astronaut Nationalität Eintritt am Alter Samantha Cristoforetti  Italien

Italien20. Mai 2009 44 Pedro Duque  Spanien

Spanien15. Mai 1992 58 Alexander Gerst  Deutschland

Deutschland20. Mai 2009 45 Matthias Maurer  Deutschland

Deutschland2. Feb. 2017 51 Andreas Mogensen  Dänemark

Dänemark20. Mai 2009 45 Luca Parmitano  Italien

Italien20. Mai 2009 45 Timothy Peake  Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich20. Mai 2009 49 Thomas Pesquet .svg.png.webp) Frankreich

Frankreich20. Mai 2009 44 Roberto Vittori  Italien

Italien1. Aug. 1998 57

- Navigation

- Der Aktivitätsbereich Navigation beschäftigt sich mit der Fortentwicklung der Satellitennavigation.

- Observing the Earth

- Der Bereich Observing the Earth umfasst die Aktivitäten der ESA auf dem Feld der Erdbeobachtung zum Zwecke der Wettervorhersage mit Wettersatelliten, der langfristigen Satellitenmessung von Umwelt- und Klimaparametern (Eisdicke, Erdmagnetfeld usw.) und der Überwachung von Risiken (Vulkanausbrüche und Fluten).

- Research and Technology

- Die Entwicklung von Basistechnologien für die anderen Bereiche gehören in den Bereich Research and Technology.

- Space Science (Als obligatorisches Programm ist es – als einziges – Pflicht für alle Mitglieder.)

- Die Erforschung des Sonnensystems und darüber hinaus mit Sonden, Robotern und Teleskopen sowie die Entwicklung der dafür notwendigen Werkzeuge erfolgt in diesem Bereich. Die Langzeitplanungen der ESA für diesen Bereich wurden in aufeinanderfolgenden Rahmenprogrammen entwickelt. Mitte der 1980er-Jahre wurde zunächst der Horizon 2000 definiert, der Mitte der 1990er-Jahre im Horizon 2000 Plus aktualisiert wurde. Im Rahmen des darauf folgenden Cosmic Vision – Prozesses wurde der derzeit gültige Plan Cosmic Vision 2015–2025 entwickelt,[57] mit den übergreifenden Fragen: Was sind die Bedingungen für die Entstehung von Planeten und das Aufkommen des Lebens? Wie funktioniert das Sonnensystem? Was sind die grundlegenden physikalischen Gesetze des Universums? Wie entstand das Universum und woraus besteht es?

- Telecommunications

- Die ESA entwickelt in diesem Sektor hauptsächlich Mittel zur Kommunikation auf der Erde mit Kommunikationssatelliten.

Abgeschlossene Projekte

Folgende Satelliten und Sonden haben ihre Missionen abgeschlossen. Sie befinden sich jetzt in einem Friedhofsorbit, sind abgestürzt oder in der Atmosphäre verglüht.

| Betriebszeit | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 1975–1982 | COS-B | Erste Mission der ESA, Untersuchung von Gamma-Strahlungsquellen. |

| 1977–1987 | ISEE 2 | Programm aus drei Raumflugkörpern zur Erforschung der Wechselwirkungen des Sonnenwindes mit der Magnetosphäre der Erde. ISEE 1 und 3 waren von der NASA. ISEE 3 wurde nach der Primärmission als Kometensonde ICE genutzt. |

| 1977–2017 | Meteosat 1–7 | Europäische geostationäre Wettersatelliten der ersten Generation. Ab Meteosat-4 waren es offiziell operationelle Satelliten. |

| 1978–1996 | IUE | Weltraumteleskop im Bereich Ultraviolettstrahlung, die durch die Atmosphäre absorbiert wird. |

| 1978–1985 | GEOS 2 | Messungen der Erdmagnetosphäre im GEO. (Ersatzsatellit für GEOS 1) |

| 1983–1986 | EXOSAT | Erste Mission der ESA, die Röntgen-Strahlungsquellen untersuchte. |

| 1983–2002 | ECS 1–5 | Erste Operationelle Kommunikationssatelliten der ESA, zwischen 1983 und 1988 gestartet. ECS 3 ging bei einem Fehlstart verloren. Sie wurden von Eutelsat unter dem Namen Eutelsat I F-1 bis F-5 betrieben. Als letzter ging Eutelsat I F-4 2002 außer Betrieb. |

| 1985–1992 | Giotto | Erste Deep-Space-Mission der ESA zum Halleyschen Kometen und Grigg-Skjellerup. Giotto fand zum ersten Mal Spuren von organischem Material auf einem Kometen. |

| 1989–1993 | Olympus | Für damalige Verhältnisse ein extrem großer experimenteller Kommunikationssatellit. Er war ein Hochleistungsfernsehsatellit, der im BSS-Band arbeitete und Experimente im Ku-Band und Ka-Band durchführte. |

| 1989–1993 | Hipparcos | Astremoetriesatellit, kartographierte etwa 100.000 Sterne mit sehr hoher und mehr als 2,5 Millionen Sterne mit niedrigerer Präzision. |

| 1990–2009 | Ulysses | Sonde, die als erste über die Sonnenpole flog. Lieferte Erkenntnisse über das Magnetfeld der Sonne und den Sonnenwind. War bis dahin die langlebigste ESA-Mission. (ESA und NASA, in Europa gebaut). |

| 1991–2000 | ERS-1 | Mit dem ersten „Earth Remote Sensing“-Satellit begann für die ESA eine neue Ära der Erdfernerkundung. Mit sechs Instrumenten wurden umfangreiche Daten zum Zustand der Meere, der Atmosphäre und der Landoberflächen gesammelt. |

| 1992–1993 | EURECA | Europas freifliegende Plattform war der erste wiederverwendbare Satellit der ESA und führte Mikrogravitationsexperimente und vieles mehr aus. EURECA wurde von einem Space Shuttle ausgesetzt und von einem anderen wieder eingefangen. |

| 1995–2011 | ERS-2 | Setzte die Arbeit von ERS-1 zur Untersuchung der Erde mit Radar-, Mikrowellen- und Infrarotsensoren fort und führte außerdem ein neues Instrument zur Überwachung des Ozonlochs mit. |

| 1995–1998 | ISO | Weltraumteleskop im Infrarotbereich |

| 1997–2005 | Huygens | Im Januar 2005 landete die Sonde Huygens auf dem größten Saturn-Mond, Titan, fotografierte die Oberfläche und führte chemische Analysen durch. Huygens ist damit die erste Sonde, die auf einem Mond eines anderen Planeten landete. (Beitrag der ESA zur NASA/ASI-Mission Cassini) |

| 2001–2013 | Artemis | Nachrichtensatellit. Sollte direkte Verbindungen zu Mobilfunknutzern am Boden demonstrieren, Laserkommuninkation zwischen Satelliten und Bodenstationen und Navigationssignale für EGNOS übertragen. (ESA und JAXA) |

| 2002–2012 | Envisat | Der mit acht Tonnen größte Fernerkundungssatellit weltweit. Beobachtete die Erde mit weiterentwickelten Ausführungen der bei ERS-2 eingesetzten Instrumente sowie mit mehreren neuen optischen Sensoren. |

| 2003–2006 | SMART-1 | Erste ESA-Mission zum Mond, die die chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen sollte. Dabei wurde das PPS 1350 als Ionenantrieb erfolgreich getestet. Am 3. September 2006 schlug die Sonde planmäßig auf dem Mond auf. |

| 2003–2008 | Double Star | Diese von der ESA und der chinesischen CNSA gestartete Mission untersuchte ähnlich den Cluster II-Satelliten mit zwei gemeinsam arbeitenden Satelliten die Effekte der Sonne auf das Klima. |

| 2005–2014 | Venus Express | Raumsonde, die nach dem Muster des Mars Express die Venus untersucht hat. |

| 2005 | SSETI Express | Der „Studenten-Satellit“ wurde von Studenten gebaut und sollte Technologie für weitere Studentenprojekte erproben. Deutsche Beteiligung kam von den Universitäten aus Stuttgart, Würzburg und Dortmund. Der Satellit fiel allerdings kurz nach dem Start aus. |

| 2007–2009 | Chang’e 1 | Diese Mission der CNSA wurde in der Startphase (LEOP), beim Verlassen der Erdumlaufbahn und beim Einschwenken in den Mondorbit mit Trackingstationen und den Deep-Space-Antennen der ESA unterstützt. |

| 2008–2009 | Chandrayaan-1 | Obwohl im Wesentlichen eine Mission der ISRO wurde ein Teil der Instrumente an Bord von der ESA und europäischen Partnern bereitgestellt, außerdem Unterstützung in kritischen Phasen. |

| 2009–2013 | Herschel | Infrarot-Weltraumteleskop, das im zweiten Lagrange-Punkt die Entstehung von Sternen und Galaxien beobachtete. Die Mission endete, als das flüssige Helium aufgebraucht war. |

| 2009–2013 | Planck | Planck maß die kosmische Hintergrundstrahlung mit hoher Genauigkeit im zweiten Lagrange-Punkt. Damit werden Rückschlüsse auf den Urknall gezogen. Am 14. August 2013 wurde Planck vom L2-Punkt abgezogen und am 23. Oktober 2013 endgültig abgeschaltet. |

| 2009–2013 | GOCE | GOCE lieferte Daten über das globale und regionale Gravitationsfeld der Erde. Dadurch wurde die Forschung im Bereich der Meereszirkulation, der Physik des Erdinnern, der Erdvermessung und -beobachtung und der Änderung der Meeresspiegel vorangebracht. |

| 2006–2014 | COROT | COROT (Convection Rotation and planetary Transits) suchte nach Exoplaneten. Die COROT-Mission war unter französischer Leitung der CNES mit Beteiligung der ESA. Das COROT-Teleskop suchte Gasriesen (Hot Jupiters) und erdähnliche Planeten. |

| 2008–2014 | ATV | Das ATV (Automated Transfer Vehicle) war ein unbemannter Raumfrachter. Es beförderte Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS). |

| 2015 | IXV | Das Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) war ein unbemanntes und automatisches Raumfahrzeug der ESA zur Erforschung der Wiedereintrittsphasen in die Erdatmosphäre sowie eine Testplattform für dafür benötigte Techniken, welche auch in künftigen wiederverwendbaren Raumfähren verwendet werden können. |

| 2004–2016 | Rosetta | Die Sonde näherte sich dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko und setzte im November 2014 ein Landegerät ab. (ESA plus Landegerät unter deutsch-französischer Leitung). Am 30. September 2016 ging sie zum Missionsende planmäßig auf dem Kometen nieder. |

| 2015–2017 | LISA Pathfinder | LISA Pathfinder (ehem. SMART-2) war eine Testmission für die Technologien der LISA-Mission. Getestet wurde die Erkennung von Gravitationswellen, Formationsflüge und Interferenzmessungen. |

Laufende Projekte

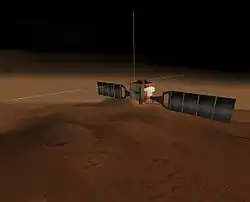

Mars Express

Mars Express Cryosat-2

Cryosat-2 Modell von Gaia

Modell von Gaia

| Startjahr | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 1990 | Hubble-Weltraumteleskop | Teleskop im optischen, UV- und IR-Bereich (ESA und NASA) |

| 1995 | SOHO | Sonnen- und Heliosphärenobservatorium. Hat Entdeckungen über das Innere und die Atmosphäre der Sonne gemacht und überwacht permanent Sonnenstürme. Eine der längsten laufenden Missionen der ESA. (ESA und NASA, in Europa gebaut) |

| 1999 | XMM-Newton | Weltraumobservatorium mit drei Teleskopen, die jeweils mit 58 ineinandergeschachtelten Spiegeln ausgestattet sind, für die Röntgenastronomie. |

| 2000 | Cluster II | Vier im Verbund betriebene Satelliten. Vermitteln ein dreidimensionales Bild von Kollisionen zwischen dem Sonnenwind und dem Magnetfeld der Erde und von den damit verbundenen magnetischen Stürmen im Weltraum. (ESA und NASA, in Europa gebaut) |

| 2001 | Proba-1 | Ein Kleinsatellit, der weitgehend autonom und intelligent handelt und trotzdem nicht teuer ist. Vorstellung neuer Technologien. Das Nachfolgemodell Proba-2 ist seit 2009 in einer Umlaufbahn. |

| 2002–2015 | MSG | Zweite Generation der Meteosat-Satelliten. MSG-1 ist als Meteosat-8, MSG-2 als Meteosat-9, MSG-3 als Meteosat-10 im Betrieb. (ESA und EUMETSAT) |

| 2002 | Integral | Erstes Weltraumteleskop, das Objekte sowohl im sichtbaren, Gammastrahlen- als auch Röntgen-Bereich beobachten kann. Eines der Hauptziele ist die Erforschung von Gamma-Bursts. |

| 2003 | Mars Express | Erste europäische Marssonde. Besitzt neben einer hochauflösenden Stereokamera ein Fourier-Spektrometer zur Suche von Wasservorkommen. (ESA plus Landegerät unter britischer Leitung) |

| 2004 | EGNOS | Ein Projekt zur Unterstützung der Satellitennavigation durch Angabe des Fehlers auf die Positionsbestimmung. |

| 2005 | Galileo | Satellitennavigationssystem im Auftrag der EU als Alternative zum russischen GLONASS oder amerikanischen GPS. Erlaubt höhere Genauigkeit und Verfügbarkeit, sowie die Ortung von Notrufsendern. |

| 2006–2018 | METOP A, B, C | Wettersatelliten auf einer polaren Umlaufbahn, die als Nachfolger zweier Satelliten der NOAA dienen sollen. METOP-A startete 2006, METOP-B 2012 und METOP-C 2018. (ESA und EUMETSAT) |

| 2006 | ARTES-11 | Im Rahmen des Projekts wurde unter dem Namen SmallGEO ein Satellitenbus für kleine, geostationäre Satelliten entwickelt. „Artes“ steht für „Advanced Research in Telecommunication Systems“. Die Entwicklung erfolgt durch ein Konsortium unter der Leitung der OHB.[58][59][60] Die Plattform wurde mehrmals weiterentwickelt. |

| 2008 | Columbus | Das Weltraumlabor ist ein Beitrag der ESA zur Internationalen Raumstation (ISS). Es wurde 2008 an die Raumstation angekoppelt, dient als Mehrzwecklabor für eine multidisziplinäre Forschung unter Bedingungen der Schwerelosigkeit (Weltraumbedingungen). Kontrollzentrum unter dem Dach der DLR in Oberpfaffenhofen. |

| 2009 | SMOS | Durch SMOS sollen globale Karten der Bodenwasserkonzentration und des Salzgehaltes der Meere erstellt werden. Dies würde vor allem das Verständnis des Wasserkreislaufs und die Klima- und Unwettervorhersagen verbessern. |

| 2010 | CryoSat-2 | Der Satellit Cryosat-2 hat ein Höhenradar, mit dem die Dicke der polaren Eisschicht gemessen werden kann. Der Satellit ist ein Ersatz für den 2005 durch einen Trägerraketenfehler verlorengegangenen CryoSat. |

| 2010 | HYLAS | Kleiner flexibler Nachrichtensatellit, der mit ESA-Unterstützung entwickelt wurde. |

| 2013 | Alphasat I-XL | Experimenteller Kommunikationssatellit von ESA und CNES auf Basis der Satellitenplattform Alphabus. Inmarsat will den Satellit für Mobilfunk im L-Band einsetzen. An Bord sind vier Experimente der ESA, u. a. Sendeeinrichtungen im Q/V Band (36–56 GHz) und Laserkommunikation mit anderen Satelliten. |

| 2013 | Gaia | Astrometrische Durchmusterung, misst Magnituden, Bewegung, Farben und Spektren von Himmelsobjekten. Gaia DR1, Gaia DR2 und Gaia EDR3 wurden bisher veröffentlicht. Mission ist verlängert bis zum Treibstoffende ca. 2025. Der endgültige Katalog wird drei Jahre nach Missionsende erwartet. |

| 2013 | SWARM | SWARM besteht aus drei Satelliten, die die Dynamik des Erdmagnetfeldes untersuchen werden. |

| 2014 | Sentinel-1A | Erdbeobachtungssatellit im Rahmen von Copernikus, der Radar-Aufnahmen nach dem SAR-Prinzip im C-Band anfertigen soll und damit die Datenkontinuität von ERS und Envisat gewährleistet. |

| 2016 | ExoMars Trace Gas Orbiter | Mission zur Erforschung der Marsatmosphäre innerhalb des ExoMars-Projekts. Der Lander Schiaparelli ging beim Landeversuch verloren. ExoMars dient als Relaisstation für diverse Marsmissionen. |

| 2016 | Sentinel-1B | Ergänzung zu Sentinel-1A (Teil von Copernicus). In Nachfolge von ERS und Envisat sollen Radar-Aufnahmen nach dem SAR-Prinzip im C-Band angefertigt werden, um die Datenkontinuität für Langzeitforschungen zur Klimafolgenforschung zu gewährleisten. |

| 2018 | ADM-Aeolus | Diese Mission soll genauere Daten über atmosphärische Bewegungen (Wind) liefern und damit Vorhersagen mit numerischen Wettervorhersagemodellen verbessern. |

| 2018 | BepiColombo | Diese am 20. Oktober 2018 gestartete aus zwei Teilen bestehende ESA-JAXA-Mission soll den Planeten Merkur kartographieren und dessen Magnetosphäre genau untersuchen.[61] Geplantes Einschwenken in den Merkurorbit im Dezember 2025. |

| 2019 | CHEOPS | Das Cheops Weltraumteleskop soll die Haupteigenschaften bereits entdeckter Exoplaneten feststellen. |

| 2020 | Solar Orbiter | Der Solar Orbiter soll der Sonne bis auf 45 Sonnenradien nahekommen und dabei Aufnahmen der Sonnenatmosphäre mit einer Auflösung von 100 km pro Pixel liefern. Auch die Polarregionen der Sonne, die von der Erde nicht sichtbar sind, sollen studiert werden. |

| 2021 | ERA | Europäischer Roboterarm, der 2021 am russischen Segment der ISS angebracht wurde. |

| 2021 | James Webb Space Telescope | Das James-Webb-Weltraumteleskop wurde von der NASA in Zusammenarbeit mit der ESA als Nachfolger des Hubble-Teleskops entwickelt. |

Projekte in der Entwicklung

| Startjahr (geplant) | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 2022 | IBDM | Der International Berthing and Docking Mechanism (IBDM) wird als Andockadapter für bemannte Raumschiffe entwickelt. Er soll beim Dream Chaser zum Ankoppeln an die Internationale Raumstation eingesetzt werden.[62][63] |

| 2022 | EarthCARE | Mit der EarthCARE Mission sollen Daten über die Wechselwirkungen zwischen Strahlungs-, Aerosol- und Wolkenbildungsprozessen gesammelt werden. Damit werden genauere Wetter- und Klimamodelle ermöglicht. Gemeinsame Mission mit JAXA. |

| 2022 | Euclid | Euclid soll die Beschleunigung der Expansion des Alls messen, um so Rückschlüsse auf die Dunkle Energie und Materie ziehen zu können.[64] |

| 2022 | ExoMars Rover | Ein Mars-Rover in Zusammenarbeit mit Roskosmos. Aufgrund der politischen Ereignisse ist ungewiss, ob das Projekt durchgeführt werden kann.[65] |

| 2022 | JUICE | Mission zu den Jupitermonden Europa, Kallisto und Ganymed. Ein Orbiter der nach zwei Vorbeiflügen an Europa und einem an Kallisto in einen Orbit um Ganymed eintreten soll. Europäischer Teil der Europa Jupiter System Mission/Laplace aus der die NASA ausgestiegen ist[66]. |

| 2022 | Biomass | Zur Bestimmung der Biomasse, die in den Wäldern steckt, zur Untersuchung des Kohlenstoffkreislaufs auf der Erde. |

| 2022–2032 | MTG | Die dritte Generation der erfolgreichen Meteosat-Satelliten.[67] |

| 2024 | Hera | Mission zum Asteroiden (65803) Didymos.[68] Ein Teil von AIDA. |

| 2025 | ClearSpace-1 | ClearSpace-1 ist eine geplante Mission, um die Beseitigung von Weltraummüll zu erproben und schließlich durchzuführen.[69] Dazu beteiligte sich die ESA mit 90 Mio. CHF am Projekt von ClearSpace.today, welches insgesamt rund 120 Mio. CHF kosten soll.[70] Dabei wird eine mit vier Greifarmen ausgestattete Raumsonde erst einmal zu Testzwecken eine Stufenrakete abfangen und zum Verglühen in die Erdatmosphäre bringen. Langfristig sollen Orbiter den Weltraumschrott einfangen.[71] |

| 2026 | PLATO | PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) wird eine Sonde zur Auffindung und Untersuchung extrasolarer Planeten mit einem Schwerpunkt auf erdähnliche Planeten in der habitablen Zone um sonnenähnliche Sterne. |

| 2024–2027 | Vigil (Satellit) | Vigil wird ein Satellit zur Beobachtung der Sonne. Vigil soll neben der Beobachtung des Sonnenmagnetfeldes, Sonnenwinde und Magnetischer Stürme messen und somit genaue Vorhersagen ermöglichen, wann und wo das Leben auf der Erde durch jene Ereignisse beeinträchtigt sein wird.[72] |

| 2029 | ARIEL | Mit dem Weltraumobservatorium Ariel, akronym für Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey mission, sollen vier Jahre lang rund 1.000 extrasolare Planeten beobachtet und speziell deren Atmosphäre untersucht werden[73][74][75] |

| 2029 | Comet Interceptor | Der Comet Interceptor soll zusammen mit ARIEL gestartet und am Lagrange-Punkt L2 des Erde-Mond-Systems geparkt werden. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, soll er von dort aus zu einem neuen Kometen oder einem interstellaren Objekt weiterfliegen und dieses untersuchen. |

Vorgeschlagene Projekte

| Jahr | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 2026 | Herakles | Mondlander und -rover; Sample-Return-Mission zum Schrödinger-Krater, gemeinsam mit der japanischen und der kanadischen Raumfahrtbehörde. |

| 2031 | ATHENA | Diese Mission soll den Nachfolger der XMM-Newton-Mission darstellen. Sie besteht aus zwei in Formation fliegenden Elementen, dem Detektor und dem Spiegel. Es soll sich damit auf die Suche nach den ersten Schwarzen Löchern begeben. |

| 2034 | LISA | Mit diesen Detektoren sollen Gravitationswellen nachgewiesen werden. Dazu wird der Abstand zwischen drei in Formationsflug fliegenden Detektoren präzise gemessen. Dieser Abstand soll sich durch ankommende Gravitationswellen verändern. |

| TandEM | Mission zu den Saturnmonden Titan und Enceladus. Vorgeschlagen ist eine Orbiter-Raumsonde, welche einen Ballon sowie einen Lander mit sich führen soll. |

Nicht verwirklichte Projekte

| Jahr | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 2014 | ESMO | ESMO sollte eine von Studenten mitentwickelte Mondsonde sein. |

| nach 2015 | Darwin | Darwin wäre ein aus vier (ursprünglich geplant acht) einzelnen Satelliten bestehendes Teleskop gewesen, das erdähnliche Planeten finden und zusätzlich deren Atmosphäre analysieren sollte. |

| 2018 | XEUS | Diese Mission wäre der Nachfolger der XMM-Newton-Mission gewesen. Sie hätte aus zwei in Formation fliegenden Elementen, dem Detektor und dem Spiegel bestehen sollen. XEUS sollte sich damit auf die Suche nach den ersten Schwarzen Löchern begeben. Ersetzt durch ATHENA. |

Projekte mit Rückschlägen

Diese Missionen haben durch missglückte Raketenstarts oder Fehlfunktionen nicht das Ziel erreicht. In den meisten Fällen wurde ein Ersatz geschaffen oder ein weiterentwickelter Nachfolger konnte dann die Missionsziele erreichen.

| Jahr | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|

| 1977 | GEOS 1 | Geplant waren Messungen der Erdmagnetosphäre im GEO, jedoch wegen eines Trägerraketenfehlers in einer elliptischen Bahn gestrandet und konnte nur einen Teil der Ziele erreichen. GEOS 2 arbeitete planmäßig |

| 1985 | ECS 3 | ECS 3 ging zusammen mit einem anderen Satelliten verloren als die dritte Stufe der Ariane 3 nicht zündete. Es wurde ein Ersatz gestartet. |

| 1996 | Cluster (Satellit) | Die Ariane 5 startete am 4. Juni 1996 zu ihrem Erstflug. Nach genau 36,7 Sekunden sprengte sich die Rakete selbst mitsamt ihrer Nutzlast, den vier Cluster-Satelliten, nachdem sie durch die aerodynamischen Belastungen eines extremen Kurswechsels auseinanderzubrechen begann. Vier Ersatzsatelliten sind erfolgreich im Einsatz. |

| 2005 | CryoSat | Der Cryosat-Satellit war mit einem Höhenradar ausgestattet, mit dem die Dicke der polaren Eisschicht gemessen werden sollte. Der Satellit erreichte jedoch aufgrund eines Fehlers der Trägerrakete keine Umlaufbahn. Mit CryoSat-2 wurde 2010 erfolgreich ein Ersatz ins All geschickt. |

| 2016 | Schiaparelli | Harter Aufschlag des Landers durch eine Fehlfunktion. |

SSA-Programm

Die ESA betreibt mit dem Space Situational Awareness Programme ein Programm zur Überwachung des Weltraums. Es soll mögliche Gefahren frühzeitig erkennen und mögliche Schäden verhindern oder abmildern. Es hat drei Teile:

- Überwachung von Satellitenbahnen und Weltraummüll

- Überwachung von erdnahen Objekten wie Asteroiden auf ihrer Bahn durch den Weltraum. Die Daten zu erdnahen Objekten werden veröffentlicht.[76]

- Überwachung des Weltraumwetters. Satellitenbetreiber können dadurch Gegenmaßnahmen treffen.

Anwendungssatelliten

Die ESA entwickelt Anwendungssatelliten. Ihr Betrieb wird in der Regel nach einer Testphase an die für das jeweilige Satellitenprogramm gegründete unabhängige Gesellschaft abgegeben, sobald diese dazu in der Lage ist. Beispiele sind Eutelsat bei den ECS-Satelliten und Meteosat bei den Wettersatelliten. Die heutigen Eutelsat-Satelliten werden jedoch (anders als die Wettersatelliten) nicht mehr in Kooperation mit der ESA entwickelt.

Öffentlichkeitsarbeit

Die ESA veröffentlichte von November 2010 bis Juni 2014 in Zusammenarbeit mit dem DLR die Podcast-Reihe Raumzeit.[77] Moderiert wird der Podcast von Tim Pritlove, der Mitarbeiter des DLR und der ESA zu den verschiedenen Themen und Aufgaben dieser interviewt. Zudem ist seit Mai 2011 die sogenannte ESA KIDS Plattform[78] online. Dort können Kinder und Jugendliche sich über die Europäische Weltraumorganisation informieren.

Außerdem warben ESA-Angestellte in mehreren Vorträgen auf dem 33. C3-Kongress des Chaos Computer Club im Dezember 2016 für Unterstützung bei Projekten wie dem „Moon Village“.[79]

Literatur

- Thomas Hoerber, Paul Stephenson: European Space Policy: European integration and the final frontier. Routledge, London 2017, ISBN 978-1-138-03903-2.

- Christophe Venet[80]: L'Europe dans les étoiles. La relation franco-allemande dans le spatial, in: Dokumente – Documents. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog, H. 3. Verlag Dokumente, Bonn 2012 ISSN 0012-5172 S. 32–36 (französisch)

- Marcel Dickow: Die Weltraumpolitik der EU. Zivile Flaggschiffe und Optionen für die GSVP. In: SWP-Studien 2011, Oktober 2011, S. 26 ff[81]

- Andrew Wilson: ESA Achievements, 3rd edition. ESA Publications Division, Noordwijk 2005, ISSN 0250-1589

- ESA History Advisory Committee: A history of the European Space Agency 1958–1987 (ESA special publication 1235). European Space Agency 2001, ISBN 92-9092-536-1, ISSN 1609-042X (Vol. 1 (PDF; 3,2 MB), Vol. 2; PDF; 5,2 MB)

- Rüdiger von Preuschen: The European Space Agency, in International and Comparative Law Quarterly 27, 1978, S. 46–60

Weblinks

- Offizielle Website der ESA (englisch)

- Offizielle deutschsprachige Präsenz der ESA

- Offizielles YouTube-Konto der ESA (englisch)

- Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation (Vertragstext bei admin.ch)

- ESA-Programme, die (Vor-)Studien zu möglichen zukünftigen Missionen durchführen

- ESA Science Payload and Advanced Concepts Office (englisch)

- ESA Advanced Concepts Team Website (englisch)

- Cosmic Vision: Space Science for Europe 2015–2025 (englisch)

- ESA Aktenbestand (englisch)

Einzelnachweise

- European Space Agency (Hrsg.): Übereinkommen und Geschäftsordnung des Rates der ESA. Dezember 2010, S. 126, Anlage I Entschließung Nr. 8: Gebrauch der Sprachen, Punkt 2 (esa.int [PDF; abgerufen am 3. Januar 2019]).

- auf esa.int, abgerufen am 29. Januar 2022.

- Die ESA: Fakten und Zahlen. ESA, abgerufen am 29. Mai 2021.

- Josef Aschbacher is new ESA Director General. ESA, 1. März 2021, abgerufen am 1. März 2021 (englisch).

- Ratsentschließung ABl. 2000, C 371/2

- Oppermann/Classen/Netteshein, Europarecht, 4. Auflage. München 2009, S. 637, Rn. 22

- Europäische Konferenz über die Gefahren von Weltraumschrott. ESA, 12. April 2013, abgerufen am 24. Februar 2022.

- Presseeinladung zur Europäischen Konferenz über die Gefahren von Weltraumtrümmern und deren Eindämmung. ESA, 23. März 2017, abgerufen am 24. Februar 2022.

- A European Vision. (Nicht mehr online verfügbar.) In: esa.int. European Space Agency, archiviert vom Original am 19. August 2007; abgerufen am 20. Juli 2016 (englisch).

- The ESA Convention

- BGBl. 1976 II S. 1861

- BGBl. 1981 II S. 371

- 30 Jahre ESA – Europas Raumfahrt auf Erfolgkurs, 31. Mai 2005, abgerufen am 9. Februar 2011.

- ESA Business Incubation Centres

- ESA Business Incubation Centres, abgerufen am 10. Mai 2020

- Estland auf dem Weg zum 21. ESA-Mitgliedsland, vom 9. Februar 2015

- ESA Mitgliedstaaten, vom 28. August 2013

- Polish flag raised at ESA, vom 19. November 2012

- Ungarn wird 22. ESA-Mitgliedsland, vom 24. Februar 2015

- Latvia becomes ESA Associate Member State. ESA, 29. Juli 2020, abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).

- Lithuania becomes ESA Associate Member state. ESA, 21. Mai 2021, abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).

- Slovenia signs Association Agreement. ESA, 5. Juli 2016, abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).

- Official Journal of the European Union (Hrsg.): FRAMEWORK AGREEMENT between the European Community and the European Space Agency. L 261/64, 6. August 2004 (europa.eu [PDF]).

- Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 4. Auflage. München 2009, S. 638, Rn. 22

- ESA Welcomes New Members, Deepens Ties With Other States. Parabolic Arc. 13. April 2015. Abgerufen am 3. Oktober 2015.

- ESA: Bulgaria becomes tenth ESA European Cooperating State. 3. Oktober 2015.

- ESA: Cyprus becomes 11th ESA European Cooperating State. 12. Juli 2016.

- esa.int – Israel signs Cooperation Agreement

- esa.int – Malta signs Cooperation Agreement

- ESA: Croatia signs Cooperation Agreement. 19. Februar 2018.

- Bericht

- Vereinbarung

- ESA and Indian space agency ISRO agree on future cooperation. Abgerufen am 8. Oktober 2021 (englisch).

- Space in Europe: ESA and DLR agree on mission control cooperation. Abgerufen am 28. September 2020 (englisch).

- Gemeinsame Mission. ESA, abgerufen am 1. August 2019.

- The creation of ESA_Lab@HEC, the first ESA_Lab@ between ESA and HEC Paris. ESA, abgerufen am 1. August 2019 (englisch).

- ESA and Université PSL agree plans for new ESA_Lab@ programme. ESA, abgerufen am 1. August 2019 (englisch).

- Setting Up an ESA_LAB. ESA, abgerufen am 1. August 2019 (englisch).

- Ministerratskonferenz stellt Weichen für die ESA. 22. November 2012, abgerufen am 10. Dezember 2013.

- ESA-Ministerratskonferenz beschließt Ariane-6-Programm und weiteren ISS-Betrieb. In: DLR. Abgerufen am 9. Juli 2017.

- Europas Zukunft in der Raumfahrt. In: ESA. Abgerufen am 9. Juli 2017.

- Convention for the establishment of a European Space Agency

- ESA: Salary and grades

- ESA: Social security and pensions

- ESA budget 2013. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2014. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2015. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2016. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2017. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2018. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2019. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2020. Abgerufen am 28. Februar 2020 (englisch).

- ESA budget 2021. Abgerufen am 24. März 2021 (englisch).

- Источник: два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой "Союз". RIA Novosti, 31. März 2020 (russisch).

- Vega. In: esa.int. European Space Agency, abgerufen am 20. Juli 2016 (englisch).

- ESA: The Selection Process of a Science Mission; 3. August 2003 (Memento vom 3. August 2003 im Internet Archive)

- ESA's Cosmic Vision, abgerufen am 27. Dezember 2018.

- ESA-Ministerratskonferenz beschließt ARTES-11 auf Basis von OHB Lux-Konzept. (Nicht mehr online verfügbar.) In: ohb-system.de. OHB, 8. Dezember 2005, archiviert vom Original am 14. Juli 2014; abgerufen am 20. Juli 2016.

- DLR – Artes-11-Konferenz

- ESA – Artes 11 SmallGEO; 13. März 2013 (Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive)

- BepiColombo Fact Sheet. Abgerufen am 13. Oktober 2016.

- Europe to invest in Sierra Nevada’s Dream Chaser cargo vehicle. SpaceNews.com, 22. Januar 2016, abgerufen am 27. Dezember 2018 (englisch).

- Twitter-Nachricht von Jeff Foust, 3. März 2021.

- Euclid – Mapping the geometry of the dark Universe. Mission Summary. In: sci.esa.int. European Space Agency, abgerufen am 20. Juli 2016.

- ESA statement regarding cooperation with Russia following a meeting with Member States on 28 February 2022. Abgerufen am 6. März 2022 (englisch).

- Christoph Seidler: Mission zum Jupiter, Europäer wollen Europa ausspähen, Spiegel Online am 3. Mai 2012, abgerufen am 3. Mai 2012.

- The 1st MTG will launch in Q4. Abgerufen am 20. Januar 2022 (englisch).

- Industry starts work on Europe’s Hera planetary defence mission. Abgerufen am 21. September 2021.

- Weltraumorganisation intensiviert Kampf gegen Klimawandel. In: srf.ch. 29. November 2019, abgerufen am 10. Dezember 2019.

- Jo Siegler: Frühjahrsputz im Orbit – Schweizer Satellit soll das Weltall aufräumen. Schweizer Radio und Fernsehen, 10. Februar 2021, abgerufen am 11. Februar 2021.

- ESA commissions world’s first space debris removal. Abgerufen am 9. Dezember 2019 (englisch).

- Vigil. Abgerufen am 14. Februar 2022 (englisch).

- ESA's next science mission to focus on nature of exoplanets. Abgerufen am 23. März 2018.

- ESA will ab 2028 mit dem Weltraumobservatorium Ariel extrasolare Planetensysteme untersuchen. Abgerufen am 23. März 2018.

- Ariel moves from blueprint to reality. Abgerufen am 21. September 2021.

- ESA - European Space Agency. Abgerufen am 5. September 2019.

- Seite des DLR und ESA zur Podcast-Reihe Raumzeit

- ESA KIDS Platform, abgerufen am 3. März 2013.

- Beitrag von Heise Online zum ESA-Vortrag auf dem 33. Chaos Communication Congress, abgerufen am 13. Januar 2017.

- Teilnehmer am „Programme Espace“ des „Institut français des relations internationales“ IFRI

- Besprechung Weltraumpolitik der EU, swp-berlin.org