Geschichte der Parteien in Deutschland

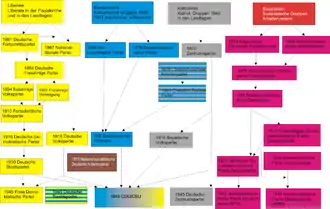

Die Geschichte der Parteien in Deutschland umfasst die Entwicklung politischer Parteien auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und historischer deutscher Reiche vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die modernen Parteien in Deutschland entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts, als Abgeordnete in Parlamenten sich zu festeren Gruppierungen zusammenschlossen. Zunächst standen die Liberalen den konservativen Anhängern der Monarchie gegenüber; viele Abgeordnete aber waren auch ungebunden. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Gruppen zu festen Organisationen, die wichtige staatstragende Aufgaben übernommen haben, vor allem nach 1918.

Oben: Ludwig Loewe, Albert Haenel

Mitte: Rudolf Virchow

Unten: Albert Traeger, Eugen Richter

Wichtig für die Entwicklung des Parteienwesens war vor allem die Frankfurter Nationalversammlung von 1848/1849, das erste gesamtdeutsche Parlament. In den 1860er-Jahren entstanden die ersten deutschlandweiten Parteien, zunächst die liberale Deutsche Fortschrittspartei (1861), später der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (1863) und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (1869) sowie die katholische Zentrumspartei (1870).

Im Deutschen Reich seit 1871 konnten die Parteien über die Gesetzgebung des Reichstags mitbestimmen. Zwei konservative Parteien und die Nationalliberalen (Rechtsliberale), die sich 1867 von den Liberalen abgespalten hatten, unterstützten die Reichsregierung. Zentrum und die übrigen Liberalen arbeiteten ebenfalls von Zeit zu Zeit mit der Regierung zusammen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), so der Name seit 1891, blieb im grundsätzlichen Gegensatz zum damaligen Staat. Daneben gab es im Reichstag mehrere Regionalparteien und Minderheitenparteien, Interessenparteien und mehrere kleine Antisemitenparteien.

Seit 1917 nahmen an der Reichsregierung Zentrumsleute, Linksliberale und seit 1918 auch Sozialdemokraten teil. In der Weimarer Republik ab 1919 konnten die Parteien meist keine konstruktive parlamentarische Mehrheit bilden. Die größeren Parteien aus dem Kaiserreich blieben großteils bestehen; einige benannten sich um, die Konservativen gingen in der Deutschnationalen Volkspartei auf. Die Minderheitenparteien verschwanden; hinzu kamen weitere Interessenparteien und neuartige extremistische Parteien, vor allem die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) aus dem linken Spektrum und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) aus dem rechten. Letztere übernahm 1933 die Macht und verbot alle übrigen Parteien beziehungsweise zwang diese zur Selbstauflösung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es zunächst vier Parteien, die von allen vier Siegermächten in den jeweiligen Besatzungszonen erlaubt wurden: Die Christlich Demokratische Union Deutschlands als christlich-konservativ-liberale Sammlung, die liberale Freie Demokratische Partei (lokal teilweise unter verschiedenen Namen), die SPD und die KPD.

In der DDR entstand nach der Zwangsvereinigung von SPD und KPD die Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Daneben gab es die sogenannten Blockparteien.

In der Bundesrepublik Deutschland verlor die KPD alsbald bei den Wahlen und wurde 1956 verboten. Nach einer Phase neuer kleinerer Parteien in den 1950er Jahren blieben 1960 die Unionsparteien und SPD als Volksparteien übrig, die jeweils mit der FDP koalierten. 1983 zog erstmals die 1980 gegründete ökologisch-alternative Partei der Grünen in den Bundestag ein.

Im Zuge der Wiedervereinigung entstand 1990 aus der DDR-Staatspartei SED die Partei des Demokratischen Sozialismus; 2007 schloss sich diese mit der überwiegend von ehemaligen Sozialdemokraten gegründeten WASG zur Partei Die Linke zusammen. Ferner gab und gibt es auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene viele weitere Parteien, die nie in den Bundestag gelangten.

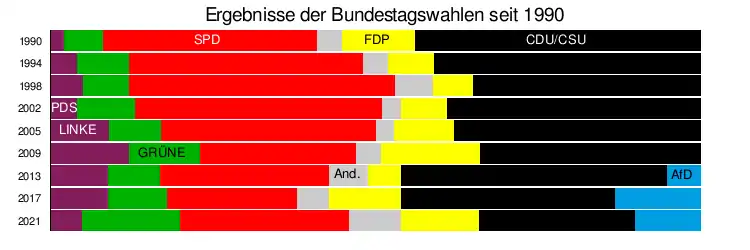

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde die Partei Alternative für Deutschland (AfD) mit 12,6 % der gültigen Stimmen erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt, in dem sie nun als drittgrößte Fraktion vertreten ist.

Ende 2017 war in Deutschland die SPD mit rund 443.000 Mitgliedern erneut die größte Partei, während die Mitgliederzahl der CDU auf unter 430.000 gesunken war. Die anderen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (AfD, FDP, Linke, Grüne) konnten dahingegen einen teils deutlichen Zuwachs verzeichnen.[2]

Vom Vormärz bis zur Reichsgründung 1871

Die Entstehung von Parteien ist mit der Existenz von Abgeordneten in Parlamenten verbunden. Parlamente im modernen Sinn gab es in den meisten Ländern der Welt erst seit dem 19. Jahrhundert, denn beispielsweise der Reichstag im Heiligen Römischen Reich war eine Vertretung von Einzelstaaten. Selbst in Städten waren die Angehörigen von Stadträten normalerweise die Vertreter von sozialen Gruppen wie bestimmten Handwerkseinrichtungen. Man spricht von einer ständischen Verfassung, bei der nicht Wähler, sondern Stände vertreten sind.

„Die Parteienentstehung in einer parteilosen Verfassung ist ein Akt der Revolution“, schrieb der Verfassungshistoriker Ernst Rudolf Huber. Wenn in einem parteilosen Staat Parteien auftreten, die Ideen und Interessen verkörpern, „erhebt die Gesellschaft sich gegen den Staat“ und verwandelt ihn. Die Monarchen in Deutschland und ihre Anhänger hätten diese Entstehung nur verhindern können, wenn sie ihre Parteienverbote mit äußerster Konsequenz durchgesetzt hätten, also wenn sie die Parlamente abgeschafft hätten.[3]

Süddeutsche Parlamente

Abgesehen von Anfängen in der Zeit Napoleons beginnt die deutsche Parlamentsgeschichte nach 1815 in Süddeutschland. Dort hatten Baden, Württemberg und Bayern frühzeitig Verfassungen und Parlamente mit je zwei Kammern. Die Oberhäuser waren Adelskammern, die Volkshäuser waren ebenfalls noch ständisch zusammengesetzt. Wählen durfte nur, wer Grundbesitz hatte oder eine bestimmte Höhe an Steuern zahlte.[4]

Die Kammern hatten nur wenige Rechte und waren eher Diskussionsforen. Ihre Abgeordnete kamen aus den besitzenden bzw. gebildeten Ständen, aus ländlichen und gewerblichen Kreisen, auch aus dem akademisch gebildeten Beamtentum. Manche Abgeordnete standen hinter der Regierung, andere, die Liberalen, bildeten die den Opposition. Gerade die Wortführer der Liberalen waren oft Beamte.[5]

Die traditionelle Bezeichnung der Liberalen als Linke und der Konservativen als Rechte ist noch älter und geht auf die Französische Revolution zurück. Die Königstreuen saßen in der damaligen Nationalversammlung auf der rechten Seite (gesehen vom Parlamentspräsidenten aus), die revolutionär Gesinnten auf der linken.

Vormärz 1830–1848

Bereits im Vormärz, der Zeit ab 1830 vor der Märzrevolution 1848, gab es „Vorformen eines modernen Parteiensystems“ (Karl Rohe). Allerdings existierte damals noch kein gesamtdeutsches Parlament, die Entwicklung begann daher auf der Ebene der Einzelstaaten in Süd- und Mitteldeutschland.[6] Am 5. Juli 1832, in Reaktion auf das Hambacher Fest, verschärfte der Bundestag des Deutschen Bundes noch einmal Presse-, Vereins- und Versammlungsrecht. Die Gliedstaaten mussten dementsprechend „alle Vereine, welche politische Zwecke haben oder unter anderem Namen zu politischen Zwecken benutzt werden“, verbieten (§ 2 Bundesbeschluss). Gleiches galt für öffentliche Reden politischen Inhalts (§ 3,2) und das Tragen von politischen Abzeichen (§ 4).[7]

Allerdings gab es in Deutschland viele nichtpolitische Vereine. In ihnen schulte man sich bereits für Organisationsfragen, zum Beispiel durch Mitgliederwerbung, Handhabung von Satzungen und das Erstellen von Programmen, und das Abhalten von Wahlen. Nur dadurch war es bei der Revolution 1848 möglich, innerhalb weniger Wochen handlungsfähige Organisationen zustande zu bringen.[8]

Parteien bildeten sich langsam heraus, oftmals um Zeitschriften. Sie waren keine Träger von Macht, sondern Weltanschauungsparteien. Die Liberalen identifizierten sich mit dem Volk und richteten sich gegen Parteien, aber auch gegen die Regierungstreuen, die Klerikalen (Kirchentreue) und die Volksverführer, die Demagogen.[9]

Liberale und Radikale

Politisch Moderate des Klassischen Liberalismus und Radikale des Linksliberalismus trennte unter anderem die Frage, ob im politischen Kampf Gewalt gerechtfertigt sei.

Die moderaten Liberalen waren der Meinung, dass die Ungleichheiten zwischen den Menschen die Folge von unterschiedlichem Talent und unterschiedlicher Leistung waren. Die Ungleichheit sollte allenfalls begrenzt werden, und zwar durch eine bestimmte Besteuerung, auch Erbschaftssteuer, und durch Zugang zur Bildung.

Ziel des moderat-liberalen Liberalismus war zunächst die Verwirklichung der Freiheitsrechte und des Verfassungsstaates in einer konstitutionellen Monarchie, etwa nach Vorbild der Glorious Revolution von 1688/1689. Der deutsche liberale Konstitutionalismus wurde schließlich Ende des 19. Jahrhunderts verwirklicht.[10]

Um 1840 trennten sich die Radikalen vom Liberalismus; sie traten für die Gleichheit als Voraussetzung für Freiheit ein, im Zweifelsfall für die Gleichheit. Sie wollten keine Begrenzung der Staatsmacht und keine Gewaltenteilung, sondern die Herrschaft des Parlamentes und vielleicht Elemente der direkten Demokratie (Volksabstimmungen). Sie wollten die Volkssouveränität durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht durchsetzen, waren nicht nur gegen das alte System, sondern auch gegen das liberale Besitz- und Bildungsbürgertum.[11]

Hauptziel des radikalen Liberalismus war die Republik (Abschaffung der Monarchie und Dominanz der Kirche). Philosophisch kamen die radikalen Liberalen von den Linkshegelianern her. Sie wollten die Emanzipation des Menschen durch die Waffe der Vernunft. Die Religionskritik, wie Strauß und Feuerbach sie äußerten, führte zur revolutionären Kritik an Staat und Gesellschaft. Die Idee müsse Wirklichkeit werden, die revolutionäre Intelligenz hatte den selbstbewussten Anspruch auf Macht.[12] Die Radikalen scharten sich unter anderem um die Halleschen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (seit 1838; seit 1841 Deutsche Jahrbücher). Wichtig war ferner die Rheinische Zeitung (1842/1843).

Arbeiterbewegung

Wie die Radikalen sich aus der liberalen Bewegung herauslöste, so die Arbeiterbewegung aus der radikalen. Die Arbeiterbewegung wollte die Lage der Lohn- und Handarbeiter verbessern und politische Rechte für sie erkämpfen. Sie war aber noch nicht unbedingt sozialistisch, und es handelte sich zunächst auch noch nicht um eine Bewegung von Unterschichten – diese waren sowieso von der Politik ausgeschlossen. Vielmehr handelte es sich bei der Arbeiterbewegung um eine Verbindung von Intellektuellen und Handwerkergesellen im Ausland (im Exil). Dort gab es Redefreiheit, die für theorievolle Diskussionen genutzt wurde.[13]

Der frühe Sozialismus, aus dem demokratischen Radikalismus entstanden, sah sich als Erbe der Französischen Revolution und Fortsetzung der liberalen Emanzipationsbewegung. Er lehnte das juste milieu, die hierarchische Gesellschaft der Liberalen, ebenso ab wie es die Radikalen taten. Doch er ging darüber hinaus, war für Gemeineigentum und gegen den liberalen Individualismus und die Eingrenzung des Staates. So hatte der Sozialismus auch antiliberale Berührungspunkte zu den Konservativen. Allerdings war er nicht rückwärts-, sondern vorwärtsgewandt und stand auf dem Boden der industriellen Revolution.[14]

Der revolutionäre Schriftsteller Georg Büchner schrieb im Juli 1834 unter dem Titel „Friede den Hütten! Krieg den Palästen“:

„Der Fürst ist der Kopf des Blutigels, der über euch hinkriecht, die Minister sind seine Zähne und die Beamten sein Schwanz. […] was sind die Verfassungen in Deutschland? Nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben. […] Deutschland ist jetzt ein Leichenfeld, bald wird es ein Paradies sein. Das deutsche Volk ist ein Leib, ihr seid ein Glied dieses Leibes. Es ist einerlei, wo die Scheinleiche zu zucken anfängt. Wann der Herr euch seine Zeichen gibt durch die Männer, durch welche er die Völker aus der Dienstbarkeit zur Freiheit führt, dann erhebet euch, und der ganze Leib wird mit euch aufstehen.“

Es dauerte noch Jahrzehnte, bis die Arbeiterbewegung eine gesellschaftliche Macht wurde, und bei ihren Anfängen war es auch noch nicht klar, dass der Marxismus dominierend werden würde. Außerdem gab es auch protestantische und katholische Initiativen, die sich für das Wohl der Arbeiter engagierten, beispielsweise vom Hamburger Pfarrer Johann Heinrich Wichern und dem westfälischen Geistlichen Wilhelm Emmanuel von Ketteler.[16]

Konservative

Der Konservatismus war die Kraft der Beharrung, ständisch und romantisch. In Preußen wurde er durch den Rechtsphilosophen Friedrich Julius Stahl modernisiert, einen ehemaligen Burschenschafter und getauften Juden, der aus Bayern nach Berlin kam. Seinem Programm zufolge sollte der christliche Staat auf christlichen Normen und Einrichtungen beruhen, nicht auf weltlichen. Er sollte mit der Kirche wesensmäßig verbunden sein und beispielsweise mit dem Eherecht dafür sorgen, dass die Gesellschaft christlich bleibt.

Dank Stahl lehnte der Konservatismus den modernen Staat nicht mehr ab, sah in ihm „nicht ein quasi privates, ständisches und partikularistisches Herrschafts- und Eigentumsgefüge, sondern das einzige und ungeteilte Gemeinwesen, dem alle öffentliche Gewalt zukommt“ (Nipperdey). Die Verfassung sollte nicht liberal, sondern auf den Monarchen ausgerichtet sein, mit nur eingeschränkter Rolle des Parlaments. Stahl verwies auf das englische Beispiel und die ständischen Wurzeln des Parlaments dort.[17]

Von 1840 bis 1862 wirkten vier Gruppen von Konservativen. Die Ständisch-Konservativen mit Leopold von Gerlach und Friedrich Julius Stahl, die „Hochkonservativen“, lehnten den Absolutismus ebenso wie den Liberalismus ab. Beides seien Produkte rationalistischen Denkens. Ihr Eintreten für die Königsherrschaft entsprang dem Gedanken an das Gottesgnadentum. Sie gingen vom „Ganzen“ aus und verwarfen die Teilung Europas in Nationalstaaten; sie befürworteten eine natürliche, „organische“ Entwicklung, nicht aber den revolutionären Umsturz oder das „fortschrittliche“ Überspringen von Entwicklungsstufen. Ihr Legitimismus ging davon aus, dass die alten Rechte der Stände, aber auch die Rechte eines entthronten Monarchen weiter gälten.[18]

Die Sozialkonservative Gruppe forderte mit Lorenz von Stein und Victor Aimé Huber ein soziales Königtum. Die soziale Frage solle nicht dadurch gelöst werden, dass die Fabrikbesitzer die Methoden der landwirtschaftlichen Patriarchen übernehmen. Vielmehr solle der monarchische Staat zum Sozialstaat werden. Aus dieser Richtung erwuchsen später die Innere Mission protestantischer Geistlicher, die Arbeiterschutzgesetze und die Sozialversicherung Bismarcks.[19]

Nationalkonservative, darunter Leopold von Ranke und Moritz August von Bethmann Hollweg, strebten nach einem deutschen Nationalstaat nach englischem Vorbild, sie waren auch dazu bereit, Grundrechte anzuerkennen. Der Nationalstaat sollte aber so föderal wie möglich organisiert sein, einen starken Monarchen haben und nicht aus einer Revolution entstehen.[20]

Staatskonservativ heißt die Gruppe mit Gustav von Griesheim und Otto von Manteuffel. Ihre Anhänger hatten eine große Macht in den deutschen Staaten, nicht zuletzt in Preußen, während die konservative Staatstheorie bereits über sie hinweggegangen war. Sie trat für einen spätabsolutistischen, allmächtigen Staat ein, gestützt auf Monarchie, Bürokratie, Militär und Staatskirchentum.[21]

Katholiken

Die Kirche war vor der Französischen Revolution stets gemeinsam mit dem Staat aufgetreten. Das war danach nicht mehr so selbstverständlich; jedoch wollte die Kirche auch weiterhin Einfluss auf das Leben der Menschen haben, vor allem durch so lebensprägende Einrichtungen wie Schule und Ehe. Auf diesen Gebieten musste sie sich aber mit dem Staat arrangieren. Aus den Versuchen, die Kontrollen und Eingriffe des Staates abzuwehren, entsprang eine politische Bewegung auch außerhalb der Amtskirche. Der Katholik sah sich der Säkularisierung (Verweltlichung) gegenüber, der vorherrschenden Strömung in der bürgerlichen Gesellschaft.[22]

Die katholischen Massen wurden nach 1815 nur langsam mobilisiert und organisiert, anhand von Wallfahrten und Kirchenblättern, ab den 1840er Jahren auch durch Vereine. Die eigentliche Parteibildung trat 1838 ein, nach dem Kölner Ereignis 1837: Der preußische Staat hatte im Streit um konfessionell gemischte Ehen den Kölner Erzbischof inhaftiert. Das wurde zur ersten gesamtdeutschen Erfahrung der Katholiken, die politisierte und polarisierte. Die protestantischen und katholischen Konservativen trennten sich, Liberale und Radikale wandten sich gegen den Katholizismus. Aus dieser Zeit stammen die Kampfschrift Athanasius und das Berliner Politische Wochenblatt von Joseph Görres.[23]

Die konservativen Katholiken betonten Ordnung und Tradition und dass der Mensch nicht der Schöpfer und Herrscher sei. Die Revolution sahen sie als moderne Sünde an. Die Liberalen würden den Menschen den Halt am Gegebenen nehmen, der bürokratisch-obrigkeitliche Staat sei ebenfalls moderner Ungeist. Ursprung des modernen Unglücks sei die Reformation mit ihrem Subjektivismus, aus dem Aufklärung, Absolutismus und überhaupt die Revolution stammen.[23]

Deutsche Revolution 1848/1849

In Anlehnung an revolutionäre Ereignisse in Frankreich und anderen europäischen Ländern kam es im März 1848 zur „Märzrevolution“ in Deutschland, um aus Deutschland ein geeintes Land mit einer parlamentarischen Verfassung zu machen. Viele Monarchen, in Angst vor Terror wie bei der Französischen Revolution, ernannten liberale Regierungen. Schon am 5. März trafen sich liberale und demokratische Politiker in Heidelberg zum sogenannten Vorparlament, Erstere waren für die Monarchie, Letztere für die Einführung der Republik. Gemeinsam stimmte man dann für Wahlen zu einer Nationalversammlung, die die Frage Monarchie oder Republik beantworten würde. Eine extreme Linke um Friedrich Hecker blieb bei ihrer Forderung, das Vorparlament müsse sich zum Revolutionskonvent erklären und dauerhaft zusammenbleiben, und verließ die Versammlung für einige Zeit. Die gemäßigte Linke um Robert Blum blieb.[24]

Die Wahlen zur Nationalversammlung liefen je nach Staat unterschiedlich ab, doch nach den Vorgaben des Bundeswahlgesetzes des Bundestags. Die Bestimmung, dass nur „Selbstständige“ wählen durften, wurde allgemein sehr großzügig ausgelegt, so dass durchschnittlich etwa achtzig Prozent der (männlichen, erwachsenen) Bevölkerung Deutschlands gewählt haben. Da es Parteien nur in Ansätzen gab, waren die Wahlen meist Persönlichkeitswahlen.

Im „Paulskirchenparlament“, benannt nach einer Frankfurter Kirche, in der es tagte, fehlten sowohl die Hochkonservativen als auch die Sozialisten. Die Katholiken waren eher schwach vertreten und teilten sich zudem in mehrere Gruppen auf. Die verschiedenen Fraktionen (Angehörige einer bestimmten politischen Richtung) benannten sich nach dem jeweiligen Hotel oder Restaurant, in dem sie sich trafen:

- Ca. vierzig Rechte, das heißt gemäßigte Konservative (Steinernes Haus, dann Café Milani): Sie wollten das Bestehende bewahren, waren für die Kirche und für eine föderalistische Lösung, also einen Gesamtstaat, der den einzelnen Gliedstaaten viel Freiraum geben würde.

- Ca. 120–130 Angehörige des Rechten Zentrums, die konstitutionellen Liberalen (Casino): Angestrebt wurde eine Zusammenarbeit mit den Regierungen der deutschen Staaten für einen Ausgleich zwischen Staat und Individuum. Dazu sollte notfalls auch Zugeständnisse in Fragen der Freiheit gemacht werden. Bekanntester Vertreter dieser Richtung war der Parlamentspräsident und spätere Reichsministerpräsident Heinrich von Gagern. Sie zerfiel später in mehrere Teile.

- Ca. 100 Abgeordnete im Linken Zentrum, den linken Liberalen (Württemberger Hof): Es setzte sich für Volkssouveränität und die Rechte des Parlamentes, auch bereits der Paulskirche, ein. Im Oktober spalteten sich eine rechte (Augsburger Hof) und eine linke (Westendhall) Gruppe ab.

- Ca. 100 gemäßigte Demokraten (Deutscher Hof): Robert Blum und seine Anhänger waren für Republik sowie Volks- und Parlamentsherrschaft.

- Ca. 40 Radikale, die extremen Demokraten (Donnersberg): Die Anhänger von Hecker wollten die Revolution notfalls weiterführen.[25]

Es gab bei aller Gruppenbildung noch viele Fraktionslose und Fraktionswechsler, und nicht immer stimmten die Fraktionen geschlossen ab.[26] Grundsätzlich aber wurde von einem Fraktionsmitglied erwartet, dass es in wichtigen Fragen sich der Fraktionsmehrheit anschloss. Später gruppierten die Rechten und die Mitte sich um, nach Großdeutschen und Kleindeutschen, die jeweils die Linke zur Zusammenarbeit brauchten.

Außerhalb des gesamtdeutschen Parlamentes gab es Entwicklungen in den Parlamenten der Einzelstaaten sowie außerparlamentarische Bewegungen:

- Die Katholiken sammelten sich etwa in den „Piusvereinen für religiöse Freiheit“, mit ungefähr 100.000 Mitgliedern; im August brachten sie für eine Petition an die Paulskirche, die Rechte der Kirche zu wahren, 273.000 Unterschriften zusammen. Nach Einspruch Roms ließen sie die Forderung nach einem nationalen Primas (Vorsitzendem der Bischöfe in Deutschland) und einer deutschen Synode fallen. Wichtiger war es für sie, die Kirche vor staatlichen Eingriffen zu bewahren.[27]

- Die Konservativen bemühten sich um Strategien gegen die Revolution. Im Juli 1848 sammelten die Hochkonservativen hinter der Neuen Preußischen Zeitung („Kreuzzeitung“), auch Vereine des Großgrundbesitzes und der protestantischen Kirche formierten sich. Wichtige Unterstützung kam aus militärischen Kreisen, die an den Höfen noch viel Einfluss hatten. Aus diesen Kreisen stammt der Satz, gegen Demokraten würden nur Soldaten helfen.[28]

- Radikale und Demokraten fürchteten die Gegenrevolution und wollten darum die Revolution umso radikaler weitertreiben. Sollte die Paulskirche scheitern, wollte man eine „Art jakobinischer temporärer Diktatur“ mit totalitären Zügen (Nipperdey) einrichten. In Frankfurt kam im Juni ein Demokratenkongress mit zweihundert Teilnehmern zustande, der zur Gründung demokratisch-republikanischer Vereine aufrief. Die Demokraten lösten sich endgültig von den Liberalen. Im September kam es sogar zu einem radikalen Aufstand in Frankfurt, bei dem zwei konservative Abgeordnete getötet wurden. Vor allem dies brachte die Mitte gegen die Linke auf und stärkte letztlich die Konservativen.[29]

In der Form von Arbeitervereinen gab es bereits Gruppen, die der einen oder anderen Formulierung des „Sozialismus“ anhingen. Aus dem Revolutionsjahr stammt beispielsweise das Kommunistische Manifest. Diese Gruppen waren nicht in der Paulskirche vertreten und konnten damals noch nicht eindeutig vom bürgerlichen Radikalismus abgegrenzt werden.[30]

Die Frankfurter Abgeordneten erarbeiten eine Reichsverfassung mitsamt der Grundrechte des deutschen Volkes. Außerdem erließ sie Reichsgesetze und setzte eine Provisorische Zentralgewalt als gesamtdeutsche Regierung ein. Am 28. März 1849 wählte die Paulskirche den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen, der die Kaiserkrone allerdings nicht annahm. Stattdessen bekämpfte er die Nationalversammlung und ließ die Revolution gewaltsam niederschlagen.

Überregionale Parteien nach 1849

Das Jahrzehnt nach der gescheiterten Märzrevolution wird „Reaktionszeit“ genannt. Parteien und politische Vereine waren verboten. Das lockerte sich im Königreich Preußen erst während der sogenannten Neuen Ära: 1858 übernahm Prinzregent Wilhelm die Amtsgeschäfte von seinem kranken Bruder.

Liberale

Die erste deutsche Partei mit einem festen Parteiprogramm war die 1861 gegründete liberale Deutsche Fortschrittspartei. Sie setzte sich für einen deutschen Nationalstaat auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage ein:[31]

„Wir sind einig in der Treue für den König und in der festen Überzeugung, daß die Verfassung das unlösbare Band ist, welches Fürst und Volk zusammenhält. […] Für unsere inneren Einrichtungen verlangen wir eine feste liberale Regierung, welche ihre Stärke in der Achtung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger sieht […].“

Die im preußischen Landtag mächtige Fortschrittspartei spaltete sich 1867 in eine linke und eine rechte Richtung. Das war eine verspätete Folge des preußischen Verfassungskonflikt von 1862. Ministerpräsident Otto von Bismarck hatte, nachdem er vom liberalen Landtag keine Unterstützung für seinen Militärhaushalt bekommen hatte, einfach ohne Zustimmung des Landtags gehandelt. Nach dem Sieg über Österreich bat er 1866 mit der sogenannten Indemnitätsvorlage um eine nachträgliche Rechtfertigung; nur indirekt gestand er ein, rechtswidrig gehandelt zu haben. Während die Linksliberalen das Versöhnungsangebot ablehnten, nahmen die Rechten es an und gründeten in der Folge die Nationalliberale Partei.[32] Sie war kleindeutsch orientiert, wollte also ein preußisch geführtes Deutschland ohne Österreich, und arbeitete später auch meistens mit der Reichsregierung zusammen.

Süddeutsche Liberale hingegen gründeten damals die linksliberale Deutsche Volkspartei. Sie wollten eine großdeutsche Lösung, also ein föderalistisches Deutschland einschließlich Österreichs. Im Reichstag des Norddeutschen Bundes (seit 1867) arbeitete die Deutsche Volkspartei auch mit Sozialisten, die ebenfalls antipreußisch eingestellt waren.

Sozialisten

1863 wurde in Leipzig der erste Vorläufer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gebildet, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV). Sein Hauptinitiator und Präsident war der Breslauer Ferdinand Lassalle, der als Hauptfeind die Liberalen ansah, die die Revolution von 1848 verraten hätten. Als er ein Jahr später starb, hatte der Verein zwar nur 4600 Mitglieder, doch bereits eine zentralistische Organisation.[33]

Lassalle sprach von der „helfende[n] Hand des Staates“, der die Arbeitervereine im Kampf gegen soziale Ausbeutung bedürften:[34]

„Wenn die gesetzgebenden Körper Deutschlands aus dem allgemeinen und direkten Wahlrecht hervorgehen – dann und nur dann werden Sie den Staat bestimmen können, sich dieser seiner Pflichten zu unterziehen […]. Organisieren Sie sich als ein allgemeiner deutscher Arbeiterverein zu dem Zweck einer gesetzlichen und friedlichen, aber unermüdlichen, unablässigen Agitation für die Einführung des allgemeinen und direkten Wahlrechts in allen deutschen Ländern. […] Man kann von seiten der Regierungen mit der Bourgoisie über politische Rechte schmollen und hadern. Man kann selbst Ihnen politische Rechte und somit auch das allgemeine Wahlrecht verweigern, bei der Lauheit, mit welcher politische Rechte aufgefaßt werden. Aber das allgemeine Wahlrecht von 89 bis 96 Prozent der Bevölkerung als Magenfrage aufgefaßt und daher auch mit der Magenwärme durch den ganzen nationalen Körper hinverbreitet – seien Sie ganz unbesorgt, meine Herren, es gibt keine Macht, die sich dem lange widersetzen würde!“

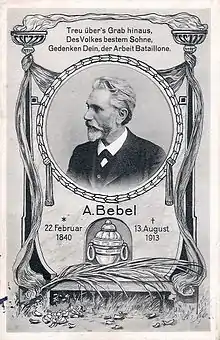

1869 entstand, hervorgehend aus der kurzlebigen Sächsischen Volkspartei von 1866, die marxistisch orientierte Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) auf Initiative von Wilhelm Liebknecht und August Bebel, die zunächst noch – aus unterschiedlichen Gründen – in Konkurrenz zum ADAV stand. Unter anderem war die eher in Sachsen, Bayern und anderen nichtpreußischen Gebieten beheimatete Partei großdeutsch eingestellt, während der ADAV eine taktische Zusammenarbeit mit der preußischen Regierung nicht ablehnte. 1875 vereinigten sich die beiden Parteien in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (seit 1891 unter dem heute bekannten Namen, SPD).

Konservative

Wie die Liberalen waren auch die Konservativen uneins über Bismarcks Politik. Die Altkonservativen beriefen sich auf das Legitimitätsprinzip (die angestammten Rechte der Fürsten) und verurteilten daher, dass Preußen Gebiete wie Hannover annektierte und deren Fürsten absetzte. Ebenso lehnten sie den Krieg gegen Österreich 1866 ab. Die moderneren Freikonservativen (seit 1866/1867, später auf Reichsebene Deutsche Reichspartei) hingegen unterstützten Bismarck.[35]

Katholiken

Katholische Abgeordnete bildeten wie selbstverständlich eigene Fraktionen. Hermann von Mallinckrodt fasste im Mai 1862 in einen Programmentwurf die Vorstellungen in Preußen zusammen:[36]

„Die wesentliche Unterlage eines gerechten, freien Staatswesens besteht in den Lehren und Grundsätzen des Christentums. […] Je höher Beruf und Recht der obrigkeitlichen Gewalt zu achten, um so weniger darf verkannt werden, daß deren Rechtssphäre in dem Rechte der Individuen, Familien und Korporationen ihre Beschränkung findet […]. Die Grundsätze der Moral und des Rechtes müssen auch in der Politik Leitsterne sein. Unwürdig eigenen Rechtes, wer fremdes Recht mißachtet. Deshalb Bekämpfung aller revolutionären Tendenzen, sei es in den äußeren Beziehungen, sei es auf dem inneren Gebiete des Staates. Eine deutsche Politik, welche dem Machtverhältnis wie den Interessen unseres preußischen Staates volle Würdigung zuteil werden und die letzteren keinem fremden Sonderinteresse nachsetzen läßt, aber auch ebensowenig in engherzigem Pflegen eigenen Sonderinteresses den Maßstab sucht für die Bedürfnisse und die nationale Aufgabe des deutschen Volkes.“

1870 bildete sich die katholische Zentrumspartei, benannt nach der Tatsache, dass die katholischen Abgeordneten meist zwischen den Liberalen links und den Konservativen rechts im Parlament saßen. Sie gilt im Nachhinein als erste deutsche „Volkspartei“, denn ihre Wähler kamen aus allen sozialen Schichten. Ihre Stimmenanteile waren jahrzehntelang mit zehn bis zwanzig Prozent relativ gleichbleibend. Verglichen aber etwa mit der niederländischen katholischen Partei hat das Zentrum das katholische Wählerpotential eher schlecht ausgeschöpft, denn die Katholiken stellten dreißig bis vierzig Prozent der deutschen Bevölkerung.

Kaiserreich 1871–1918

Schon im Norddeutschen Bund seit 1867, dann aber auch im Kaiserreich seit 1871 war der Reichstag ein wichtiges Organ, mit dem die Parteien die staatliche Politik beeinflussen konnten. Sie bestimmten über die Gesetzgebung mit, die Regierung allerdings wurde vom Kaiser eingesetzt. Beschränkt war die Rolle des Reichstags und damit auch der Parteien ferner durch den Föderalismus, durch die Stärke Preußens im Bundesrat und durch gewisse Beschränkungen beim Budgetrecht und den Entscheidungen über das Militär.[37]

Die Parteien der 1860er-Jahre bestanden im Kaiserreich im Wesentlichen fort. Die 1875 vereinten Sozialisten (siehe Gothaer Programm) benannten sich 1891 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands um, die Linksliberalen (beziehungsweise diejenigen, die nicht zu den Nationalliberalen gehörten) verteilten sich zeitweise über drei verschiedene Parteien.

1876 formierten sich die traditionelleren der Konservativen auf Reichsebene. Trotz des Namens Deutschkonservative Partei war es eine vorwiegend in Preußen beheimatete Partei, dessen Interessen sie auch vertrat. Bei dieser Partei der Gutsbesitzer, teilweise auch höherer Offiziere, waren 1887 von 74 Reichstagsabgeordneten 53 Adlige.[38] Sie bejahten das neue Reich, wollten aber die Eigenständigkeit des monarchischen Preußens wahren, das der Angelpunkt ihrer Bestrebungen blieb.[39] Diese Haltung bedeutete auch, dass die Deutschkonservative Partei sich von den völkischen Nationalisten wie dem Alldeutschen Verband abgrenzte, wenngleich sie gegenüber den Minderheiten in Deutschland widersprüchlich auftrat. Freundlicher war sie zu den Preußen-bejahenden Litauern, feindlich gegenüber den antipreußischen Polen.[40]

Hinzu kam unter anderem die 1878 gegründete Christlich-soziale Arbeiterpartei, die als erste Antisemitismus ins Parteiprogramm aufnahm. Der Parteigründer und Berliner Dom- und Hofprediger Adolf Stoecker machte den Antisemitismus salonfähig.[41] Außer dieser gelangten auch weitere Antisemitenparteien in den Reichstag, sie erlangten aber nie politische Bedeutung. Die Deutschsoziale Partei beispielsweise forderte 1899:[42]

„Es ist die Aufgabe der antisemitischen Partei, die Kenntnis vom wahren Wesen des Judenvolkes zu vertiefen […]. Dank der Entwicklung unserer modernen Verkehrsmittel dürfte die Judenfrage im Laufe des 20. Jahrhunderts zur Weltfrage werden und als solche von den anderen Völkern gemeinsam und endgültig durch völlige Absonderung und (wenn die Notwehr es gebietet) schließliche Vernichtung des Judenvolkes gelöst werden.“

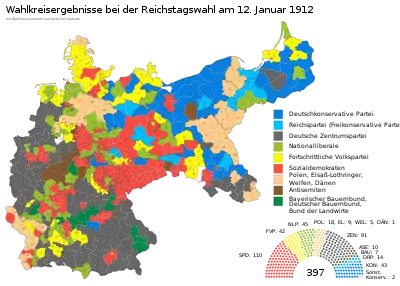

Ferner gab es im Parlament immer eine gewisse Anzahl von Abgeordneten, die Regionalparteien oder Minderheiten angehörten. Sie machten zusammen etwa zehn Prozent aus. Dabei handelte es sich um die „Elsässer“, also die allermeisten Abgeordneten aus Elsass-Lothringen, die ansonsten dem Zentrum recht nahe standen, ähnlich wie die polnischen Abgeordneten. Ferner gab es einige dänische Abgeordnete. Diese drei Gruppierungen verschwanden nach 1918 aus dem Parlament, entsprechend der Gebietsverluste Deutschlands. Dauerhaft gab es die Deutsch-Hannoversche Partei, die 1869/1870 aus dem Hannoverschen Wahlverein entstanden war, nachdem 1866 Preußen Hannover annektiert hatte.[43]

Wahlen und regionale Verteilung

Das Wahlrecht unterschied sich in den einzelnen Ländern; Preußen hatte beispielsweise bis 1918 ein Dreiklassenwahlrecht. Die Wahl zum Reichstag hingegen war einheitlich allgemein, gleich und direkt (und mit Einschränkungen auch geheim). Wahlberechtigt waren im Prinzip alle Männer ab 25 Jahren, ausgenommen Militärangehörige, Strafgefangene, Entmündigte und Männer, die von der Armenhilfe lebten. Waren 1874 noch 11,5 Prozent der Männer von der Wahl ausgeschlossen, waren es 1912 nur noch 5,9 Prozent. Das lag daran, dass die Kriterien anders ausgelegt wurden und die Wählerlisten besser geführt wurden.[44]

Wählbar waren außer den Wahlberechtigten auch die Militärs. Wurde ein Abgeordneter verbeamtet, musste er sein Mandat aufgeben. Da es bis 1906 auch keine Diäten (Geld für Abgeordnete) gab,[45] waren die Sozialdemokraten grundsätzlich benachteiligt, weil ihre Vertreter oft aus ärmeren Verhältnissen stammten. Allerdings waren ihre Abgeordneten oft Parteiangestellte oder Redakteure von Parteizeitungen, das band sie wiederum stärker an ihre Partei.

Die Abstimmung erfolgte nach einem absoluten Mehrheitswahlrecht in Ein-Personen-Kreisen; erreichte in einem Wahlkreis kein Kandidat eine absolute Mehrheit, kam es bald darauf zu einer Stichwahl. Bereits im Vorfeld einigten sich politisch nahestehende Parteien auf einen aussichtsreichen Kandidaten.[46]

Es kam zum Teil zu großen Unterschieden zwischen Stimmen- und Mandatsanteil einer Partei, wie es bei der Mehrheitswahl üblich ist. Eine Partei trat normalerweise nur dort an, wo ihr Kandidat Chancen hatte, gewählt zu werden. Daher waren die Linksliberalen eine vor allem west- und süddeutsche Partei, die Konservativen hatten ihre Hochburgen im Osten. Das Zentrum war im Süden, Teilen des Westens und in Oberschlesien stark, also dort, wo Katholiken wohnten. Die einzige wirklich reichsweite Partei war die SPD, die seit 1890 in fast allen Wahlkreisen Kandidaten aufstellte. Man spricht bei aussichtslosen Wahlkreisen von „Zählkandidaten“, die den örtlichen SPD-Anhängern die Gelegenheit gaben, für ihre Partei zu stimmen. Das mobilisierte die SPD-Wähler und erbrachte einen hohen Stimmenanteil, mit dem man gegen das Mehrheitswahlsystem (und die relativ wenigen Sitze für die SPD) protestieren konnte (ähnlich gingen die Polen vor).

Außer der Mehrheitswahl an sich waren die Wahlkreiseinteilung und die Stichwahl zwei wichtige Faktoren für die Stärke von Parteien im Parlament. Die Wahlkreise wurden nicht an die Veränderungen in der Bevölkerung (Wachstum durch Geburten, Ab- und Zuwanderung) angepasst. Das benachteiligte das städtische gegenüber dem ländlichen Deutschland, das heißt die Linksliberalen und Sozialdemokraten gegenüber den Konservativen und dem Zentrum.[47]

Parteiorganisation

Partei zu sein bedeutete bis in die 1880er Jahre in erster Linie, Unterstützer einer Fraktion zu sein. Dies war vor allem für Wahlkämpfe wichtig, zwischen den Wahlen gab es anfangs noch kaum eine Organisation. Man war nirgendwo Mitglied, höchstens in einem Verein, der einer Partei kulturell nahestand. Das Zentrum konnte auf die Unterstützung des Klerus zählen, die Konservativen auf die Bürokratie und die Großgrundbesitzerklientel. Die Liberalen mussten sich eher Helfer für den Wahlkampf neu suchen.[48]

Mit der Zeit entstand aus den örtlichen Wahlkomitees Kontinuität von Wahl zu Wahl. Diese Komitees ersetzten bis 1899, als politische Vereine noch verboten war, moderne Parteien. Etwa in dieser Zeit gab es mehr und mehr gesellschaftliche Gruppen mit neuen Ansprüchen, oft ökonomischen. Die Wähler waren häufiger Angestellte, nicht mehr selbstständige Handwerker und Landwirte. Die Gesellschaft, einschließlich deren Unterschichten, interessierte sich verstärkt für Politik. Die Parteiorganisationen wurden daher auch deshalb ausgebaut, um Populisten (wie den Antisemiten) entgegenzutreten. Wahlkämpfe dauerten länger und waren teurer.[49] Nicht nur ihre eigenen politischen Redner, auch das Volk insgesamt sollte geschult werden, schreibt Margaret Anderson. Typisch dafür waren die politischen Enzyklopädien mit Titeln wie Wahlbüchlein oder Wahlkatechismus. Der Klassiker war das ABC-Buch für freisinnige Wähler des Liberalen Eugen Richter.[50]

Die Sozialdemokraten standen für die neue Art von Parteiorganisation und Mobilisierung der Wähler. Darauf mussten die anderen Parteien reagieren, vor allem die Liberalen, während Katholiken und Konservative noch eher auf kirchliche und Verbandsstrukturen zurückgreifen konnten. Insgesamt blieb der Typus der Honoratiorenpartei beherrschend. Die Zentralen hatten nur wenig Geld, Spenden gingen zumeist an die Organisationen und Kandidaten vor Ort.[51]

Ohnmacht der Parteien

Die Parteien hatten der Verfassung nach zwar keinen Einfluss auf die Regierungsbildung, dennoch hätten sie aber die Machtfrage stellen können, wie es in anderen Ländern geschehen ist. Eine Reichstagsmehrheit hätte die Gesetzes- und Haushaltsvorlagen der kaiserlichen Regierung generell ablehnen können, um den Kaiser zu zwingen, eine Regierung mit Angehörigen der Mehrheitsparteien einzusetzen. Das geschah aus mehreren Gründen nicht:

- Vor allem Otto von Bismarck, Reichskanzler von 1871 bis 1890, war sehr geschickt darin, die Parteien gegeneinander auszuspielen. Um sie gefügig zu machen, scheute er vor Diffamierung und sogar Verfolgung nicht zurück; „Reichsfeindschaft“[52] war sein Vorwurf. Das erlebten der organisierte Katholizismus mit dem Kulturkampf (etwa bis 1878) und die Sozialdemokratie mit den Sozialistengesetzen (1878–1890). Die Liberalen stimmten teilweise für die antikatholische und antisozialistische Gesetzgebung. Zwar wurden Andersdenkende nicht von Staats wegen ermordet, aber eingesperrt. Viele Karrieren wurden zerstört.

- Bismarck und auch einige kaiserliche Politiker nach ihm drohten indirekt und teilweise deutlich damit, ein neues politisches System einzurichten, in dem die Parteien noch weniger mitzureden hätten („Staatsstreichpolitik“).[53] Das entmutigte die Parteien, die Machtfrage zu stellen.

- Die Parteien vertraten unterschiedliche Auffassungen und Interessen und waren darüber hinaus bestrebt, die jeweils Andersdenkenden nicht zu weit emporkommen zu lassen:

- Vor allem die beiden konservativen Parteien und die Nationalliberalen, die man zusammen die Kartellparteien nannte, profitierten vom bestehenden System und fürchteten politische und soziale Veränderungen.

- Aber auch das Zentrum, das schon 1890 eine Mehrheit mit Linksliberalen und Sozialdemokraten gehabt hätte, wollte sich lieber mit der Regierung arrangieren. Es stand kulturpolitisch und schulpolitisch gegen die Linksliberalen und Sozialdemokraten, während es mit den Sozialdemokraten gewisse sozialpolitische Auffassungen teilte.

- Selbst die Linksliberalen, die für eine Demokratisierung eintraten, arbeiteten teilweise mit den Kartellparteien zusammen, weil sie den Katholizismus und noch mehr die Sozialdemokratie fürchteten.

- Die Sozialdemokratie war gegen eine Regierungsbeteiligung, teilweise wegen ihrer schlechten Behandlung, teilweise aus prinzipiellen Gründen. Nach den harten Sozialistengesetzen gaben sie sich 1891 das marxistische Erfurter Programm. Diese Richtung wurde in der Folge von den so genannten Revisionisten um Eduard Bernstein kritisiert. Die Historikerin Helga Grebing nannte die damalige SPD eine „isolierte Klassenpartei der deutschen Industriearbeiterschaft“.[54]

Trotzdem stand die Front der alten Mächte nicht unerschüttert. Nach der Reichstagswahl 1912 mit großen Gewinnen der SPD wurde es immer schwieriger, die alten Verhältnisse beizubehalten.

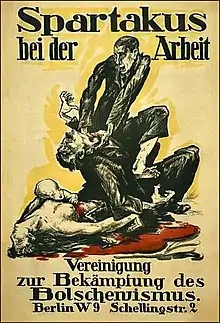

Erster Weltkrieg 1914–1918 und Novemberrevolution

Am Anfang des Ersten Weltkriegs bot Kaiser Wilhelm II. den Parteien einen „Burgfrieden“. Gemeinsam solle die Nation kämpfen, von den Parteien erwartete er die Zustimmung zu den Kriegskrediten. Nur ein sehr kleiner Teil der SPD um Karl Liebknecht widersetzte sich. Dies wurde der Keim für die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) 1917; die bisherige SPD wurde kurzzeitig Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands (MSPD) genannt. Eine weitere, linksrevolutionäre Gruppe, der Spartakusbund, bildete die Keimzelle für die spätere Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).

Am 6. Juli 1917 gründeten MSPD, Freisinnige und Zentrum einen interfraktionellen Ausschuss und forderten einen Verständigungsfrieden ohne Gebietsausbreitungen und eine weitere Parlamentarisierung. Auch linke Mitglieder der Nationalliberalen wie Gustav Stresemann befürworteten die Parlamentarisierung, traten aber für Annexionen ein. In jenem Jahr wurde sogar ein konservativer Zentrumspolitiker Reichskanzler, Georg von Hertling. Allerdings blieb die Regierung schwächlich gegenüber dem Reichstag einerseits und der Obersten Heeresleitung andererseits, die von der Gunst des Kaisers profitierte.

Am 29. September 1918 informierte die Oberste Heeresleitung Kaiser und Reichskanzler über die aussichtslose militärische Lage. Ludendorff forderte ein Waffenstillstandsgesuch. Er empfahl eine zentrale Forderung des amerikanischen Präsidenten Wilson zu erfüllen und die Reichsregierung auf eine parlamentarische Basis zu stellen, um günstigere Friedensbedingungen zu erlangen. Damit sollten die demokratischen Parteien die bevorstehende Kapitulation und deren Folgen allein zu verantworten haben.

Ludendorffs Lagebericht schockierte die Reichsregierung ebenso wie danach die Führer der Parteien. Dennoch waren die Mehrheitsparteien bereit, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Da Reichskanzler Hertling die Parlamentarisierung ablehnte, ernannte der Kaiser am 3. Oktober den als liberal geltenden Prinzen Max von Baden zum neuen Reichskanzler. In dessen Kabinett traten erstmals auch Sozialdemokraten ein.

Mit der Oktoberreform vom 28. Oktober 1918 musste der Kanzler fortan auch das Vertrauen des Reichstags besitzen. Damit war das Deutsche Reich von einer konstitutionellen zu einer parlamentarischen Monarchie geworden. Aus Sicht der SPD-Führung erfüllte die sogenannte Oktoberverfassung die wichtigsten verfassungsrechtlichen Ziele der Partei. Nach der erzwungenen Abdankung des Kaisers am 9. November ging das Land freilich in Richtung einer Republik mit einer neuen Verfassung, die am 11. August 1919 verabschiedet wurde.

Weimarer Republik 1919–1933

Voraussetzungen

Die Parteien in der Weimarer Republik unterschieden sich nicht wesentlich von denen im Kaiserreich, da die dahinter stehenden sozialmoralischen Milieus dieselben blieben. Damit meint man gesellschaftliche Gruppen, Weltanschauungslager, die jeweils durch Religion, Tradition, Besitz, Bildung bzw. Kultur geeint werden. Dauerhaft gab es ein konservatives, ein katholisches, ein bürgerlich-protestantisches und ein sozialistisch-proletarisches Milieu.[55] Neuartige Parteien kamen hinzu, die mit einem verstärkt autoritären Führungsanspruch nach innen und außen auftraten. Von der SPD hatte sich, wie erwähnt, die Richtung abgespalten, die sich letztlich in der kommunistischen KPD wiederfand. Die nationalsozialistische NSDAP hatte ideologische Vorläufer in den Antisemitenparteien und völkisch-alldeutschen Kreisen des Kaiserreichs.

Die Parteien hatten in der Weimarer Zeit nicht nur für die Kandidatenaufstellung zum Reichstag und den Landesparlamenten zu sorgen, sondern auch für die Reichspräsidentenwahl. Überhaupt mussten sie die gesamte Staatsleitung übernehmen, einschließlich in Politikbereichen, die zuvor noch eher das Terrain der kaiserlichen Regierung war, nämlich das Militär und die Außenpolitik. Den Parteien fiel es nicht zuletzt wegen der schwierigen Lage Deutschlands schwer, Regierungen mit parlamentarischer Mehrheit zu bilden und Verantwortung zu übernehmen.

Häufig wird vereinfachend behauptet, das Weimarer Wahlsystem habe zu einer Parteienzersplitterung, einem Vielparteiensystem geführt.[56] Vielmehr jedoch blieb das Vielparteiensystem der Kaiserzeit bestehen;[57] es gab weiterhin meist etwa zehn bis fünfzehn Parteien im Reichstag. Nur eine Handvoll von ihnen war wirklich relevant. Verhängnisvoll wurde der Republik nicht die Zahl der kleinen, sondern die Stärke der extremistischen Parteien. Dies gilt besonders für die Zeit seit der Weltwirtschaftskrise 1929, als das Parteiensystem sich radikal veränderte: Die Stimmenanteile der konservativen und liberalen Parteien wurden großteils von der NSDAP aufgesogen.

Das Weimarer Verhältniswahlrecht war kein ganz reines Verhältniswahlrecht, wegen einer Reststimmenauszählung, aber es sorgte dafür, dass die regionale Verteilung der Stimmen unwichtig wurde. Jetzt lohnte es sich auch beispielsweise für die Konservativen, außerhalb des Ostens aktiver als bisher Wahlkampf zu betreiben. Abkommen unter den Parteien für die Kandidatenaufstellung verloren ihre Bedeutung, außer bei der Reichspräsidentenwahl, die reichsweite Lagerbildung förderte. Erstmals in der deutschen Geschichte und auch früher als in vielen anderen Ländern durften 1919 die Frauen wählen.

Die Parteiorganisation wurde bedeutender, die Parteien machten den Schritt von einer Honoratioren- zu einer Mitgliederpartei. Die Führung wurde gestrafft, ein Apparat aufgebaut. Vorbild war für die Parteien meist die SPD aus der Vorkriegszeit. Ferner musste ein Kandidat sich nun vor allem in der Parteibürokratie bewähren, um auf eine Liste gesetzt zu werden.[58]

Parteien der demokratischen Mitte

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands verlor einen Großteil ihres linken Flügels an die USPD. Ein Teil der USPD-Mitgliederschaft ging 1922 zurück zur SPD, die bis 1932 die stärkste Reichstagsfraktion stellte. Die SPD hatte etwa zwanzig bis dreißig Prozent der Stimmen, war aber nach 1923 nur noch 1928–1930 an der Regierung beteiligt.

Die Liberalen wollten 1918 ursprünglich eine gemeinsame große Volkspartei bilden. Doch personelle und inhaltliche Konflikte führten dazu, dass die Trennung in linkere Fortschrittler (jetzt in der Deutschen Demokratischen Partei, DDP) und Nationalliberale (jetzt Deutsche Volkspartei, DVP) erhalten blieb. Trotz teilweise starker Reibungen arbeiteten sie jedoch fast immer in der Regierung zusammen und wurden, neben dem Zentrum, die eigentlichen Regierungsparteien der Republik (bis 1931/1932). War zuerst die eher gegründete DDP die weitaus stärkere der liberalen Parteien, so drehte sich das Verhältnis rasch um. Das höchste Wahlergebnis erzielte die DDP 1919 mit über 18 Prozent und die DVP 1920 mit über 13 Prozent. Bei einem starken Rückgang erhielten sie selbst 1930 noch zusammen über acht Prozent. Spätestens bei den drei Reichstagswahlen von 1932 und 1933 wurden sie jedoch zahlenmäßig unbedeutend.

Zu Beginn der Weimarer Republik waren noch viele Führungspersönlichkeiten der DDP in hohe Staatsämter gelangt, das änderte sich im Laufe der 1920er-Jahre. Die Wahlniederlage von 1928 führte mit zu großer Unsicherheit, zu der auch Parteiführer Erich Koch-Weser beitrug. Damals wurde die Gründung einer breiter angelegten Volkspartei angeregt, wobei man in erster Linie an einen Zusammenschluss mit der DVP und ihrer charismatischen Führungsfigur Stresemann dachte. 1930 versuchte Koch-Weser die Neugründung dennoch, bei der die Volksnationale Reichsvereinigung hinzu kam. Diese schwarz-weiß-roten Jungliberalen waren aber nur personell, nicht ideell eine Verstärkung. Werner Stephan spricht von einem „Selbstauflösungsprozeß, den die Führung seit 1928 voller Existenzangst in Gang setzte“.[59] Mitglieder des linken Flügels verließen die Partei, nach der Reichstagswahl aber auch die Volksnationalen. Im November 1930 benannte die DDP sich dennoch in Deutsche Staatspartei um.

Die DVP war die Partei der Wirtschaft, der Industrie, der oberen Mittelschichten und Oberschichten. Die entsprechenden Interessengruppen hatten großen Einfluss auf die Kandidatenaufstellung bei Parlamentswahlen. Es lag ihr ein konservativer Zug inne, trotzdem und trotz der eher geringen Größe spielte die Partei in Krisenzeiten eine „für die Weimarer Republik entscheidende Rolle“, so Lothar Döhn.[60]

Das Zentrum blieb die Partei der Katholiken, obwohl es 1919 Ansätze zu einer gesamtchristlichen Volkspartei gegeben hatte. Charakteristisch ist für das Zentrum, wie es in der Weimarer Zeit sehr beständige Wahlergebnisse von etwa elf bis dreizehn Prozent einfuhr. Rechnet man die bayerische Abspaltung BVP hinzu, kommt man in etwa auf die Stärke des Zentrums vor 1918. Allerdings war die BVP deutlich rechter als das Zentrum und stimmte beispielsweise bei der Reichspräsidentenwahl 1925 gegen den Zentrumskandidaten Wilhelm Marx.

Man schätzte die geistige Ordnungsmacht des Zentrums in einer Zeit des Verfalls und der Orientierungslosigkeit. War der Katholizismus im Kaiserreich als vormodern und kulturell rückständig angesehen worden, sei er nun wie aus einem Exil gekommen, meint Karsten Ruppert mit Bezug auf einen zeitgenössischen Beitrag.[61]

Da das Zentrum nicht unbedingt für eine bestimmte Staatsform stand, sondern für eine abstrakte christliche Staatslehre, fiel ihm der Übergang vom Kaiserreich zur Republik nicht schwer: „Mit der alten Fahne in die neue Zeit“ lautete ein Buchtitel von 1926. In Weimarer Zeiten trug die Partei die größte Verantwortung, das bedeutete jedoch, dass sie ihre eigenen christlichen oder katholischen Ziele kaum verwirklichen konnte.[62] Sie sah die ständige Regierungsbeteiligung vor allem als ein Opfer an, das man aus Verantwortungsbewusstsein macht.[63]

Konservative

Konservative, rechtere Nationalliberale, Antisemiten und einige weitere Gruppierungen fanden sich 1919 in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) wieder. Sie konnte sich am schlechtesten mit der Kriegsniederlage und der Abdankung des Kaisers abfinden:[64]

„Über den Parteien stehend verbürgt die Monarchie am sichersten die Einheit des Volkes, den Schutz der Minderheiten, die Stetigkeit der Staatsgeschäfte und die Unbestechlichkeit der öffentlichen Verwaltung. Die deutschen Einzelstaaten sollen freie Entschließung über ihre Staatsform haben; für das Reich streben wir die Erneuerung des von den Hohenzollern aufgerichteten deutschen Kaisertums. […] Uns ist der Staat der lebendige Volkskörper, in dem alle Glieder und Kräfte zu tätiger Mitwirkung gelangen sollen. Der […] Volksvertretung gebührt entscheidende Mitwirkung bei der Gesetzgebung und wirksame Aufsicht über Politik und Verwaltung.“

Die DNVP war nur kurzfristig in Weimarer Regierungen vertreten; sie nahm also die Rolle einer breiten bürgerlichen Rechtspartei innerhalb des Parteiensystems nicht an. Bereits 1922 verlor sie radikal-antisemitische Mitglieder an die Deutschvölkische Freiheitspartei, die zeitweise mit der NSDAP zusammenarbeitete.

Bei entscheidenden Abstimmungen wie zum Dawes-Plan 1924 stimmte etwa die Hälfte der DNVP-Abgeordneten für die Regierungsvorlage, was zu schweren Konflikten zwischen Gemäßigten und Radikalen in der Partei führte. Von 1928 bis 1930 verlor die Partei die Hälfte ihrer Abgeordneten und Stimmen, und kleinere Parteien spalteten sich ab, wie die Volkskonservative Reichsvereinigung von 1929 (seit 1930 Konservative Volkspartei). Insgesamt hatte die DNVP zwischen sieben und fünfzehn Prozent der Stimmen, mit Ausnahme der beiden Wahlen von 1924, als sie um die zwanzig Prozent erhielt.

Unabhängige Sozialdemokraten und Kommunisten

Eine Gruppe um Karl Liebknecht, die die Unterstützung des Krieges ablehnte, wurde 1915 aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen. Daraus entstand 1917 die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, der sich der Spartakusbund anschloss:[65]

„Die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat leitet die Befreiung der Arbeiterklasse ein. Zur Durchführung dieses Kampfes bedarf die Arbeiterklasse der Unabhängigen Sozialdemokratie, die rückhaltlos auf dem Boden des revolutionären Sozialismus steht, der Gewerkschaften, die sich zum unverwerflichen Klassenkampf bekennen und zu Kampforganisationen der sozialen Revolution umzugestalten sind, und des revolutionären Handeln zusammengefaßt.“

Kurze Zeit errang die USPD große Mitgliederzahlen und Wahlerfolge, die sie an die Nähe der SPD brachten. Eine Mehrheit in der Partei stimmte 1920 für den Anschluss an Lenins Kommunistische Internationale und an die KPD. Der Rest der USPD ging 1922 großteils zur SPD zurück, die übrigen Mitglieder machten bis 1931 weiter als Splitterpartei.

Die KPD erlebte im Laufe der 1920er heftige innerparteiliche Streitigkeiten. Dem Kommunismusexperten Hermann Weber zufolge wurde die Partei seit 1924 bedingungslos auf Stalin ausgerichtet. Von damals 16 Mitgliedern des obersten Parteiorgans waren 1929 nur noch zwei im Amt, Ernst Thälmann sowie der 1939 in der Sowjetunion hingerichtete Hermann Remmele. Die „ultralinke“ Politik der KPD habe wesentlich zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen.[66] Bei den Reichstagswahlen kam sie meist auf etwa zehn Prozent, im Jahre 1932 bis auf knapp siebzehn Prozent.

NSDAP und Drittes Reich 1933–1945

Nach dem Ersten Weltkrieg waren eine Vielzahl von rechtsradikalen Splittergruppen entstanden. Eine davon war die Deutsche Arbeiterpartei vom Januar 1919, der sich noch im selben Jahr Adolf Hitler anschloss. 1921 wurde er der Vorsitzende der mittlerweile in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannten Partei, streng organisiert nach dem Führerprinzip. Sie lebte vor allem von negativen Aussagen: Sie war gegen die Demokratie, gegen den Versailler Vertrag, gegen die kapitalistische Wirtschaft und gegen andere Rassen sowie die Juden. Jeweils in den Krisen der Weimarer Republik (Hyperinflation bis 1924 und besonders die Weltwirtschaftskrise seit 1929) erlebte die NSDAP ihre Erfolge.[67]

Nach Hitlers erfolglosem Putschversuch von 1923 bemühte er sich, bei aller Radikalität seiner Politik einen legalen Anstrich zu geben. Ihm kam die Wirtschaftskrise seit 1929 zugute und insbesondere die Versuche von konservativen Politikern, den Staat autoritärer zu gestalten. Diese Politiker, zu denen die Reichskanzler Heinrich Brüning, Kurt von Schleicher und am längsten und vehementesten Franz von Papen gehörten, glaubten, sie könnten Hitler für ihre Zwecke einspannen, weswegen die NSDAP auch nicht verboten wurde. Im Januar 1933 kam eine Koalitionsregierung von NSDAP und DNVP zustande.

In wenigen Monaten festigte Hitler seine Diktatur. Im Rahmen der Gleichschaltung wurden die Parteien (außer der NSDAP) entweder verboten oder lösten sich auf. Am 22. Juni 1933 wurde die SPD verboten, am 27. Juni lösten sich die DNVP und die DVP auf und am 4. Juli die BVP. Am 14. Juli trat das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien in Kraft. KPD und SPD hatten Organisationen im Exil (Letztere nannte sich Sopade).

Die NSDAP sollte ursprünglich eine Kaderpartei, die ihre Mitglieder auswählt und ideologisch schult. Als am 1. Mai 1933 ein Aufnahmestopp verhängt wurde, waren bereits 1,6 Millionen neue Mitglieder seit der Machtergreifung aufgenommen worden, die früheren Mitglieder machten nur noch ein Drittel der Gesamtmitgliedschaft aus. Die neuen sollten eine zweijährige Bewährungszeit ohne Parteibuch und Braunhemd aushalten. Bis zur gänzlichen Aufhebung 1939 lockerte Hitler den Aufnahmestopp, um unter anderem die Eliten in Staat und Gesellschaft einzubinden. Die Partei sollte die Nation erfassen und Kontrolle ausüben. Bei Kriegsende hatte sie sechs Millionen Mitglieder.[68] Weitaus mehr Menschen waren über diverse Unter- und Nebenorganisationen mit der NSDAP verbunden.

Die Partei hatte im Herrschaftsapparat eine geringe Bedeutung. Ihr Sitz war in München geblieben, und zu seinem Stellvertreter in der Partei hatte Hitler Rudolf Heß ernannt, der keine Hausmacht besaß. Er unterband ferner große Parteizusammenkünfte etwa nach Vorbild des Großen Faschistischen Rats in Italien.[69] Das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 machte aus der NSDAP eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, so konnte sie staatlich finanziert werden. Heß und SA-Chef Ernst Röhm wurden in ihren Parteieigenschaften zu Reichsministern. Das Resultat war offiziell eine Aufwertung der Partei, letztlich aber auch ihre Ein- und Unterordnung in den totalen Staat.[70]

Deutsche Teilung 1945–1990

Seit der Besatzung durch die vier Siegermächte war das verbliebene Deutschland 1945 in vier Zonen aufgeteilt. Der Wiederaufbau von Parteien geschah zunächst auf lokaler Ebene und dann innerhalb der Zonen. Abgesehen davon, dass die Deutschen die Zonengrenzen nicht frei überqueren durften, musste eine Partei (bis 1950) eine Lizenz von der jeweiligen Besatzungsmacht haben. Verboten wurden Organisationen von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie die NSDAP und etwaige Nachfolgeorganisationen dieser.

Ehemalige NSDAP-Mitglieder fanden in allen Parteien Aufnahme. Dies wurde und wird einerseits kritisch gesehen, als moralische Belastung der Parteien, andererseits positiv als Wiedereingliederung dieser großen Menschenzahl und Gewinnung für die Demokratie. Bedenklichen politischen Einfluss im Sinne einer Unterwanderung gab nur im Fall der FDP, vor allem in den 1950er Jahren in Nordrhein-Westfalen (Naumann-Kreis). Dort griff 1953 sogar die britische Besatzungsmacht ein.

Nur vier Parteien waren in allen vier Zonen zugelassen: die Kommunistische Partei Deutschlands, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die Christlich-Demokratische Union (als bürgerlich-christliche Sammlung) und die Liberalen, die in den einzelnen Ländern oft verschiedene Namen trugen (letztlich setzte sich im Westen der Name Freie Demokratische Partei durch). Im Wesentlichen wurden die Parteien von Menschen aufgebaut, die schon vor 1933 politische Erfahrung gesammelt hatten. Trotz der einschneidenden Ereignisse vor, während und nach dem Krieg, so Lösche, wirkten Strukturen und Traditionen fort. Die Ostgebiete, Hochburgen der Konservativen, gingen jedoch verloren.[71]

Parteien in der Sowjetischen Besatzungszone

Die sowjetische Besatzungsmacht war die erste, die politische Parteien zuließ, bereits im Juni 1945. Die Sowjetunion hatte die Hoffnung, den Parteien ihrer Zone einen Vorsprung gegenüber den in anderen Zonen zu geben und dass die Zentralen in Berlin-Mitte (im Ostteil der Stadt) als gesamtdeutsche Zentralen anerkannt werden würden. Die Militärverwaltung SMAD wollte zwar auch mit den anderen Hitler-Gegnern zusammenarbeiten, so Hermann Weber, aber nur die deutschen Kommunisten waren bereit, sich bedingungslos der Politik Stalins unterzuordnen. Die SMAD förderte die Kommunisten dadurch, indem sie sie in die entscheidenden Positionen in der Verwaltung setzte.[72] Die KPD wurde als erste gegründet, am 11. Juni 1945, danach folgten im Juni/Juli die SPD, die CDU, die liberale LDPD und 1948 die NDPD.

Die KPD stellte sich zunächst als gemäßigte Kraft dar, die Deutschland antifaschistisch machen und eine parlamentarisch-demokratische Republik aufbauen wollte. Das tatsächliche Ziel der KPD-Führungskader um Walter Ulbricht, die aus dem Moskauer Exil zurückgekommen waren, blieb jedoch die Einrichtung einer Diktatur nach sowjetischem Vorbild. Man war sich dessen bewusst, dass die Bevölkerung stark antisowjetisch eingestellt war, daher sprachen Stalin und die KPD von nationalen, eigenen Wegen zum Sozialismus.[73]

Während es in der SPD und KPD anfangs Kräfte gab, die auf eine Vereinigung beider Parteien aus waren, wollte die SMAD zuerst die KPD vollständig stalinisieren. Im Laufe des Jahres 1945 kühlte die Bereitschaft der SPD zur Vereinigung deutlich ab, nachdem sie die Repressalien der SMAD erlebt hatte.[74] Schließlich wurden die Sozialdemokraten im April 1946 durch die Zwangsvereinigung in eine gemeinsame Partei mit den Kommunisten gezwungen, die SED.

Spätestens seit 1948 wurde die SED völlig von den Kommunisten beherrscht. Einige Zeit lang eine „Art Hymne der SED“ war das „Lied der Partei“, das für den Parteitag von 1950 komponiert worden war. Malycha und Winters zufolge spiegelt es Stimmung und Anspruch der SED wider:[75]

„Sie hat uns alles gegeben, / Ziegel zum Bau und den großen Plan. […] / Die Partei, die Partei, die hat immer recht! […] So, aus Leninschem Geist, /Wächst, von Stalin geschweißt, / Die Partei – die Partei die Partei.“

Bei den Landtagswahlen im Oktober 1946 in der SBZ hatte die SED aber noch nicht den durchschlagenden Erfolg, den die Sowjetunion erwartet hatte. Um die bürgerlichen Parteien CDU und LDPD zu schwächen, ließ die SMAD 1948 die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) und die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) gründen, die vollkommen unter Kontrolle der SED waren.

Zudem sicherten SMAD und SED die Macht dadurch ab, dass die Führungen von CDU und LDPD abgesetzt bzw. auf prokommunistischen Kurs gezwungen wurden[76] und bei Wahlen nur noch „Einheitslisten“ des Blocks (später Nationale Front) „wählbar“ waren. Dadurch, dass alle Parteien auf einer einzigen Liste kandidierten, war jeweils im Voraus festgelegt, welche Partei wie viele Mandate erhielt. Die Verfassung der 1949 gegründeten DDR sicherte den Führungsanspruch der SED seit 1968 ausdrücklich.

Westzonen und Gründung der Bundesrepublik

In den westlichen Besatzungszonen wurden die Parteien etwas später als in der SBZ zugelassen. Am 6. August 1945 gab die Militärregierung der Britischen Besatzungszone die grundsätzliche Bereitschaft zur Billigung deutscher Parteien bekannt. Es bildeten sich rasch Parteien auf Länderebene, die CDU schloss sich am 5. Februar 1946 auf Zonenebene zusammen. Außer dieser sowie SPD, FDP und KPD erhielten die Niedersächsische Landespartei (später Deutsche Partei)[77] und das Zentrum die Zulassung.

Die Amerikanische Besatzungsmacht erlaubte in ihrer Zone Parteien auf Kreisebene seit September 1945. Schon im Vormonat hatte es SPD-Landesvorstände in Hessen und Württemberg gegeben. Außer den in allen Zonen zugelassenen vier Parteien erhielten auch die Bayernpartei und die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung in Bayern die Lizenz.[78]

In der Französischen Besatzungszone erhielten die Parteien erst 1946 die Erlaubnis, sich überregional zu organisieren (Rheinland im Januar, Baden und Pfalz im Februar, Württemberg im März). Die Namen der Parteien durften zunächst das Wort Deutschland nicht enthalten, erst im November konnte die Sozialdemokratische Partei das Wort hinzufügen.[79] Im Saarland kam es zu einer Sonderentwicklung, weil Frankreich erst 1955 die spätere Eingliederung in die Bundesrepublik erlaubte, aber auch dort bildeten sich vergleichbare Parteien. Die saarländischen Parteien mussten jedoch dem Kurs der Besatzungsmacht folgen, die das Saarland von Deutschland abtrennen wollte. Erst an der Landtagswahl 1955 durften auch prodeutsche Parteien teilnehmen.

Mit der Zusammenführung der Besatzungszonen (amerikanisch-britische Bizone seit 1947) konnten auch die Parteien stärker überzonal zusammenarbeiten. Die Verfassung des neuen Weststaats, das Grundgesetz vom Mai 1949, erwähnte die Parteien positiv als Mitgestalter der politischen Meinungsbildung. Damit wurde eine längerfristige Entwicklung entsprechend der tatsächlichen Bedeutung von Parteien[80] in modernen Staatswesen anerkannt. (Auch in anderen europäischen Ländern erfolgte diese verfassungsmäßige Anerkennung erst nach 1945.)

Die Sozialdemokraten widersetzten sich unter Führung ihres in Hannover lebenden Vormanns Kurt Schumacher der Einverleibung durch die Kommunisten; Letztere verloren Anfang der 1950er-Jahre massiv an Stimmen. Schumacher wollte die Basis der Arbeiterpartei SPD erweitern, dachte aber letztlich in Kategorien des Klassenkampfes:[81]

„Die Klasse der Industriearbeiter ist im eigentlichen Sinne die Hausmacht der SPD. Sie muß als ganze Klasse um die Idee der Demokratie gesammelt werden. Ohne die Arbeiter kann die Sozialdemokratie keinen Schritt tun.

Entscheidende Erfolge gibt es freilich erst, wenn es von dieser Plattform aus gelingt, die mittelständischen Massen zu gewinnen. […] Die übermäßige und grobklotzige Vereinfachung der Klassenkampfidee, die Formel Klasse gegen Klasse, geht in ihrer primitiven Undifferenziertheit an der wirklichen Kräftelagerung vorbei und ist im Effekt eine reaktionäre Parole. […] Der kleine Eigentümer gehört nicht zu den Besitzverteidigern, sondern an die Seite der Besitzlosen. […] Solange in Deutschland große Vermögen in der Hand unverantwortlicher Privater entstehen könne, werden sie immer wieder versuchen, ihre wirtschaftliche Macht in politischen Einfluß umzusetzen.“

Die Christlich Demokratische Union konnte sich in fast allen Ländern als breite Sammlung von Christen, Konservativen, Nationalbewussten, aber auch Liberalen etablieren, seit 1950 auch als Bundespartei. In Bayern kam es zu einer eigenständigen Partei namens CSU, die mit der CDU auf Bundesebene seither eine gemeinsame Fraktion bildet. Die Christdemokraten interpretierten den Nationalsozialismus als Folge der Abkehr von christlichen Werten:[82]

„Nie wäre dies alles über uns gekommen, wenn nicht weite Kreise unseres Volkes von einem habgierigen Materialismus sich hätten leiten lassen. […] Ohne eigenen sittlichen Halt verfielen sie dem Rassenhochmut und einem nationalsozialistischen Machtrausch. Mit dem Größenwahnsinn des Nationalsozialismus verband sich die ehrgeizige Herrschsucht des Militarismus und der großkapitalistischen Rüstungsmagnaten. […] Was uns in dieser Stunde der Not allein noch retten kann, ist eine ehrliche Besinnung auf die christlichen und abendländischen Lebenswerte, die einst das deutsche Volks beherrschten und es groß und angesehen machten unter den Völkern Europas.“

Die Liberalen versuchten noch 1947/1948 vergeblich, eine gesamtdeutsche Partei zu errichten. Allerdings scheiterte die Demokratische Partei Deutschlands mit zwei Vorsitzenden, Theodor Heuss und Wilhelm Külz, am Ost-West-Konflikt. Danach gründete sich die Freie Demokratische Partei in den Westzonen. Sie sollte sowohl linke als auch rechte Liberale vereinen; je nach Landesverband dominierte jedoch die eine oder andere Richtung stark.

Anfängliche Vielfalt in der Bundesrepublik bis 1961

Bei der ersten Bundestagswahl, im September 1949, gelangten noch zehn Parteien und drei Unabhängige in den Bundestag (CDU und CSU, die „Union“, als eine Partei gezählt). Außer den etwa gleich großen Parteien CDU/CSU und SPD waren die liberale FDP und die kommunistische KPD ebenfalls in ganz Deutschland aktiv. Letztere verlor ihren Fraktionsstatus, nachdem der kommunistische Abgeordnete Kurt Müller von einer Reise in die DDR nicht zurückgekommen war und die Bundestagsverwaltung seinen schriftlichen Mandatsverzicht nicht annahm. Aufgrund der Verbindung zur DDR-Führung war die KPD diskreditiert und wurde politisch bedeutungslos.

Die übrigen Parteien im ersten Bundestag hatten jeweils weniger als fünf Prozent erreicht. Sie konnten aber dennoch Vertreter ins Parlament schicken, weil die Fünf-Prozent-Hürde damals nur pro Bundesland angewandt wurde. Es handelte sich tatsächlich praktisch oder durch ihre Ausrichtung um Regionalparteien. Im Norden war die konservative Deutsche Partei aktiv, die in Niedersachsen ihr Stammland hatte, aber auch in den Landesparlamenten von Schleswig-Holstein und Bremen vertreten war. Ebenfalls aus dem Norden stammte die Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei, die rechtskonservative und rechtsradikale Ideen aus der Weimarer Republik weiterführte. Der Südschleswigsche Wählerverband vertrat die dänische und friesische Minderheit. Das Zentrum verdankt seine Mandate den Stimmen aus Nordrhein-Westfalen. In Bayern hatten die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung und die Bayernpartei die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen, beides konservativ-mittelständische Parteien, die Erstere eher städtisch, die Letztere mehr ländlich.

Bis zur zweiten Bundestagswahl 1953 wurde die Fünf-Prozent-Hürde verschärft. Fortan musste eine Partei mindestens fünf Prozent der Stimmen bundesweit auf sich vereinigen. Weiterhin galt ersatzweise, dass ein erworbenes Wahlkreismandat zur Überwindung der Hürde ausreichte, seit 1957 müssen es mindestens drei sei. Dies trug dazu bei, dass die Zahl der Bundestagsparteien abnahm.

1950 erleichterte das Ende des Lizenzzwanges die Gründung neuer Parteien. Die wichtigste Neugründung dieser Zeit war der Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) als Vertretung der Vertriebenen und Flüchtlinge. In Schleswig-Holstein, dessen Bevölkerung zur Hälfte aus Flüchtlingen bestand, erzielte er bei Landtagswahlen gar 25 Prozent.

1952 beantragte die Bundesregierung zum ersten Mal Verbote für politische Parteien, nämlich die noch im selben Jahr verbotene rechtsextreme Sozialistische Reichspartei und die KPD, die 1956 verboten wurde. Das eigentliche Parteienverbot spricht das 1951 geschaffene Bundesverfassungsgericht aus, wenn die Partei die verfassungsgemäße Ordnung der Bundesrepublik gefährdet. Organisationen, die nicht den Status einer Partei erreicht haben, können leichter, nach dem Vereinsrecht, verboten werden. So wurde 1993 ein Verbotsantrag gegen die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei gestellt, das Verfassungsgericht entschied aber zwei Jahre darauf, dass sie für eine Partei unzureichend organisiert sei. Das Verbot erteilte dann das Bundesinnenministerium.[83] Eine nicht verbotene Partei ist nicht unbedingt verfassungstreu, denn der Staat kann auf einen Antrag verzichten, wenn er die Partei für politisch einflusslos hält oder im Falle des Verbots eine (schwerer zu kontrollierende) Weiterarbeit im Untergrund befürchtet.[84]

Bei der Bundestagswahl 1953 kamen noch die Regierungsparteien CDU/CSU, FDP und DP sowie die SPD und erstmals der BHE ins Parlament. Obwohl Konrad Adenauers Union die Hälfte aller Mandate bekommen hatte, ging er mit den übrigen Parteien außer der SPD eine Koalition ein. Damit band er mögliche bürgerliche Oppositionsparteien mit ein und kam obendrein auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Bereits 1955 verließ der BHE die Regierung, weil er im Saarstatut einen Präzedenzfall für die Ostgebiete sah (das Statut stellte die Abtrennung des Saargebietes unter europäischer Flagge in Aussicht). In der Regierung blieben die beiden BHE-Minister, die sich der CDU anschlossen. Ein Jahr später folgte der größere Teil der FDP in die Opposition, zurück in der Regierung blieb der „Ministerflügel“, der die erfolglose Freie Volkspartei gründete. Ganz ähnlich war es mit der DP, deren Minister 1960 zur CDU übergingen.

Zunächst finanzierten die Parteien sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden, die SPD vor allem von Beiträgen und Leistungen der Mitglieder, die bürgerlichen Parteien von Spenden auch aus der Industrie. Eine Neuerung des Einkommens- und Körperschaftsgesetzes 1954 begünstige Parteispenden steuerlich, und viel Geld aus der Wirtschaft kam den bürgerlichen Parteien zugute. Das Bundesverfassungsgericht verbot dies 1958, da die Chancen für kapitalnahe Parteien erhöht waren. Aber es ließ verstehen, dass der Staat den Parteien finanzielle Mittel zukommen lassen könnte.[85]

Dreiparteien-System 1961 bis 1983

In den Bundestag von 1961 wurden erstmals nur noch CDU/CSU, SPD und FDP gewählt. Auch in den Ländern war sonstigen Parteien nur selten Erfolg beschieden. Es war vor allem die CDU/CSU, die die kleinen bürgerlichen Parteien mit Ausnahme der FDP aufgesogen hatte. Die SPD hingegen rückte erst 1959 mit dem Godesberger Programm Richtung Mitte, erkannte 1960 die Westbindung an und sprach jetzt auch verstärkt kirchlich gebundene Wähler an.

In den 1960er-Jahren kam es zu allen drei möglichen Koalitionskonstellationen, alle Parteien waren also miteinander koalitionsfähig geworden. Damals und in den 1970er-Jahren war die CDU/CSU meist nicht sehr weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Zusammen mit der FDP, die normalerweise für sechs bis zehn Prozent gut war, konnte leicht eine christliberale Koalition gebildet werden. Die SPD lag mehrere Prozentpunkte hinter der CDU/CSU zurück (mit Ausnahme von 1972), so dass eine sozialliberale Koalition mit der FDP über eine sehr viel knappere Mehrheit verfügte.

Erfolgreichste Partei außerhalb des Bundestages war damals die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die seit 1966 in die meisten Landtage einzog. 1969 scheiterte sie knapp mit 4,3 Prozent bei der Bundestagswahl und verließ auch alle Landtage nach jeweils nur einer Legislaturperiode. In späteren Jahren erhielt sie Konkurrenz durch weitere rechtsradikale Parteien, konnte aber dennoch am 19. September 2004 in Sachsen mit 9,2 Prozent der Stimmen nochmals in ein Landesṕarlament einziehen. Auf der extremen Linken war die 1968 gegründete Deutsche Kommunistische Partei (DKP), eigentlich eine Wiedergründung der KPD, am stimmenstärksten, blieb aber meistens unter einem Prozent. Noch erfolgloser waren kommunistische Splittergruppen der 1970er-Jahre, die K-Gruppen.

Im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 1976 kam es zu einem Streit innerhalb der Union. CDU-Chef Helmut Kohl wollte die seit 1969 regierende SPD-FDP-Koalition dadurch ablösen, dass er die FDP durch einen gemäßigten Unionskurs gewann. Die CSU unter Franz Josef Strauß hingegen erdachte die Strategie der Vierten Partei: Die rechtere CSU sollte sich auf das Bundesgebiet ausdehnen, um das rechte Wählerpotential stärker zu mobilisieren. Die CDU könnte dann die Wähler in der Mitte besser ansprechen. Allerdings verhinderte die CDU das Konzept mit der Drohung, einen CDU-Landesverband in Bayern zu gründen. Gegner des Konzeptes befürchteten, dass Reibungen zwischen beiden Parteien der Union insgesamt mehr Schaden gebracht hätten.

Die FDP hatte sich in der Zeit nach Adenauer und während der Sozialliberalen Koalition trotz oder dank Koalitionsbrüchen und Koalitionswechseln behaupten können. Die Wahl von Walter Scheel zum Parteivorsitzenden 1968 brachte sie ein Stück weit weg vom eher nationalliberalen Kurs des Vorgängers Erich Mende. Um 1970 hatte der Sozialliberalismus mit den Freiburger Thesen von 1971 eine gewisse Blütephase. 1979 betonte die FDP allerdings mit den Kieler Thesen wieder den Wirtschaftsliberalismus.

Die beiden Koalitionswechsel 1969 und 1982 waren für die Freidemokraten zum Teil mit erheblichen Problemen verbunden. Nach der Bundestagswahl 1969 bildete sich auf der Rechten die Nationalliberale Aktion und nach der Bonner Wende 1982 auf der Linken die Partei Liberale Demokraten; beide konnten keinen nennenswerten Anhang erringen. Bedeutender waren Wechsel von der FDP zu anderen etablierten Parteien: 1970 ging beispielsweise der ehemalige Parteivorsitzende Mende zur CDU, 1982 der Generalsekretär Günter Verheugen und die Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages Ingrid Matthäus-Maier zur SPD.

1958 verbot das Bundesverfassungsgericht, dass Spenden an eine Partei steuerlich begünstigt werden darf. Dies brachte CDU und FDP vorübergehend in Not. Seitdem sah der Bundeshaushalt zumindest Geld für politische Bildungsarbeit vor, seit 1963 wurde dies ausgeweitet und erhöht. Im Juli 1966 jedoch befand das Bundesverfassungsgericht, dass nur die Wahlkämpfe aus Staatsmitteln mitfinanziert werden dürfen, nicht jedoch die gesamte Parteiarbeit. Bereits im Jahr darauf realisierten die Parteien das schon im Grundgesetz angekündigte, aber lange Zeit herausgezögerte Parteiengesetz. Darin befanden sich auch Regeln über die Parteienfinanzierung. Die Parteien fanden viele Wege, an Geld zu kommen, so Peter Lösche, einschließlich unter Verletzung des Parteiengesetzes. Die Folge seien Skandale wie die Flick-Affäre gewesen. Seit 1984 gab es daher weitere Regeln etwa zur Pflicht einer Partei, die Herkunft ihrer Mittel offenzulegen.[86]

Verbreiterung des Parteienspektrums 1983 bis 1990

Ende der 1970er-Jahre gelang es einer neuartigen politischen Gruppierung, in Landtage einzuziehen. Sie nannte sich Grüne Liste oder Grüne Liste Umweltschutz und gründete sich 1980 auf Bundesebene unter dem Namen Die Grünen. Anfangs vereinte sie sowohl linke als auch rechte Anhänger des Umweltschutzes, bis Letztere unter Herbert Gruhl die Partei verließen. Ferner waren ehemalige Mitglieder der K-Gruppen bei den Grünen aktiv, nicht zuletzt aber mobilisierte die Partei vormals parteilich Ungebundene. 1983 und 1987 kam sie in den Bundestag. Schon 1985 waren die Grünen (kurzfristig) an der hessischen Landesregierung beteiligt.

Die Grünen standen für eine Wiederbelebung des Anti-Parteien-Affekts und gebrauchten nicht nur ungewöhnliche Bezeichnungen für Parteiorgane (wie „Sprecher“ statt „Vorsitzender“). Der Elan als Bewegung sollte durch die Verhinderung einer Parteielite erhalten bleiben. Bundestagsabgeordnete sollten nur so viel wie Arbeiter verdienen und nur zwei Jahre lang ihr Mandat behalten, Spitzenpositionen wurden im Duo besetzt und für die Gremien galt, dass mindestens fünfzig Prozent der Angehörigen Frauen seien mussten. Nach und nach wurden viele dieser Bestimmungen wieder gelockert, außerdem fing die Partei an, sich auch außerhalb des Themas Umweltschutz zu profilieren. Andere, neue Themen dieser Partei waren zum Beispiel der Datenschutz anlässlich des Protestes gegen die Volkszählung 1983 beziehungsweise 1987, die Friedensbewegung und die Anti-Atomkraft-Bewegung.

Ähnlich aufsehenerregend waren die Wahlerfolge der Republikaner (REP), eine 1983 in Bayern gegründete rechtskonservative bis rechtspopulistische Partei. Erstmals seit der NPD in den 1960er-Jahren gelang einer Partei rechts der Union wieder der Einzug in ein Landesparlament: Im Januar 1989 kam sie in West-Berlin aus dem Stand auf 7,5 Prozent, im Juni bei der Europa-Wahl auf etwas weniger. In den Folgejahren gelangten die Republikaner sowie die Rechtsextremisten von NPD und Deutsche Volksunion (DVU) in weitere Landtage, konnten aber meist nur eine Legislaturperiode darin verbleiben und scheiterten bei Bundestags- und Europa-Wahlen an der Fünf-Prozent-Hürde.

Parteien in der DDR