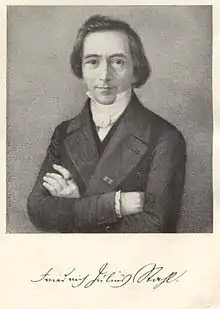

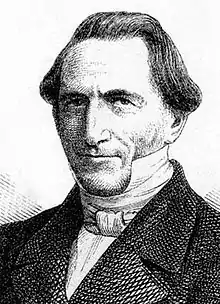

Friedrich Julius Stahl

Friedrich Julius Stahl (ursprünglich: Julius Jolson-Uhlfelder[1]); (* 16. Januar 1802 in Heidingsfeld bei Würzburg[2]; † 10. August 1861[3][4] in Bad Brückenau) war ein deutscher Rechtsphilosoph, Jurist, preußischer Kronsyndikus und Politiker, der in Erlangen zum erwecklichen Kreis um Christian Krafft gehörte.

Von Schelling und Savigny angeregt, schrieb er sein wissenschaftliches Hauptwerk Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Heidelberg 1830–1837), das trotz großer Mängel epochemachend für die Geschichte der Staatswissenschaft war. Stahl trat darin der vernunftrechtlichen Lehre schroff entgegen und begründete seine Rechts- und Staatslehre »auf der Grundlage christlicher Weltanschauung«. Er forderte die »Umkehr der Wissenschaft« zum Glauben an die »offenbarte Wahrheit« der christlichen Religion. Stahl war 1848/49 Mitbegründer und -organisator sowie Programmgeber der Konservativen Partei Preußens. Er war Mitglied des Preußischen Herrenhauses auf Lebenszeit. Stahls großer Einfluss als Rechtsgelehrter geht u. a. daraus hervor, dass seine Definition des Rechtsstaats noch immer die in Deutschland meistzitierte ist.[5][6][7]

Jugend und Studium

Als erstes Kind seiner jüdischen Eltern, Babette und Valentin Jolson (seit 1813 offiziell: Goldsohn[8]), wurde (Julius oder) Joël[9] am 16. Januar 1802 in Würzburg geboren, wo er aber nur die ersten Kinderjahre verbrachte, bevor er 1805 mit seinen Eltern nach München ging, wo der „kleine Joll“ ab seinem dritten Lebensjahr[10] im Hause seines Großvaters, des Vorstehers der jüdischen Gemeinde Münchens, Abraham Uhlfelder († 1813,) aufwuchs, dann ab 1811 das Wilhelmsgymnasium sowie ein Jahr das Lyzeum besuchte. 1819 nach dem Abschluss mit „Sehr gut“ wollte Julius, wie sein Vorbild und verehrter Lehrer Friedrich Thiersch, Latein unterrichten, wurde jedoch aufgrund seiner Religionszugehörigkeit nicht zugelassen. Auch unter dem Einfluss Thierschs, Niethammers sowie weiterer Lehrer und Freunde entschloss er sich, zur evangelisch-lutherischen Kirche überzutreten. Sein Vater stimmte diesem Wunsch unter dem Vorbehalt zu, dass dies fern von München geschehe. Der Freundeskreis des Konvertiten arrangierte die Taufe mit Thiersch und Ludwig Döderlein als Paten am 6. November 1819 in der Neustädter Kirche in Erlangen und er nahm den Namen Friedrich Julius Stahl an.[11]

Am Vorabend seiner Taufe[12] war Julius in einer Erlanger Studentenkneipe angepöbelt worden und hatte sich, da er sich zu diesem Zeitpunkt nicht selbst Satisfaktion verschaffen konnte, um Beistand an den ihm bislang unbekannten Hermann von Rotenhan gewandt, mit dem ihn von da an eine lebenslange Freundschaft verband. Er folgte seinem neuen Freund in die Burschenschaft Germania zu Würzburg und nach Würzburg. Dort begann er mit dem Wintersemester 1819/20 das Studium der Rechtswissenschaft und engagierte sich in der Würzburger Burschenschaft, die ihn schon in seinem zweiten Semester zum Sprecher wählte, da sich seine mitreißende rednerische Begabung bereits zeigte. Zwar waren durch die Karlsbader Beschlüsse im August und September 1819 auch die Burschenschaften verboten worden, doch wurde dies in Bayern und Baden nicht streng durchgeführt. 1821 wechselte Julius nach Heidelberg. Die dortige Burschenschaft vertrat er im Oktober 1821 auf einem illegalen und daher geheimen Burschentag im mittelfränkischen Städtchen Streitberg, wo er sich in einer Rede gegen die direkte politische Aktion, für die Konzentration auf Studium und Bildung als Ziel der Burschenschaft einsetzte. Mit dem Wintersemester 1822/23 setzte Julius sein Studium an der Erlanger Universität fort, wo er zwar weiterhin geistiger Führer der Burschenschaft[13] war, sich jedoch getreu dem Grundgedanken seiner Streitberger Rede auf den Abschluss seines Studiums im Sommer 1823 konzentrieren wollte, als eben jene Rede bekannt wurde. Am 16. August 1823 musste er sich deshalb einem Verhör unterziehen und es drohte ihm der erzwungene Abbruch des Studiums. Am 20. April 1824 wurde er von der Universität relegiert, aufgrund eines Gnadengesuchs seines Vaters[14] zunächst zeitlich begrenzt für zwei Jahre, falls er sich nichts mehr zuschulden kommen lasse.[15]

Stahl kehrte nach München ins Elternhaus zurück, wo sich manches verändert hatte: Unter der Einwirkung seines Beispiels hatten Eltern und Geschwister das Judentum abgelegt und sich wie er zum evangelischen Christentum bekannt. Am 6. März 1824 waren sie in München getauft worden, hatten ebenfalls den Familiennamen Stahl angenommen und das Judenviertel für immer verlassen.[16] Vergebens versuchte Stahl durch wiederholte Eingaben eine Verkürzung der Relegationszeit zu erreichen. Aber er nutzte diese Jahre natürlich auch zu Selbststudium und Lektüre, z. B. der Philosophie Hegels, dessen Grundlinien der Philosophie des Rechts 1820 erschienen war. Nachdem er 1826 schließlich sein Studium wieder aufnehmen durfte, promovierte er noch im selben Jahr in Würzburg über die Kollision und den Vorzug des Besonderen vor dem Allgemeinen im Recht.[17]

Akademisches Wirken

1827 habilitierte sich Stahl in München Ueber das ältere römische Klagerecht und erhielt dort eine allerdings undotierte Privatdozentenstelle. Mit dem Wintersemester 1827/28 begann er mit Vorlesungen über das römische Recht und mit einem Versuch über die Philosophie des Rechts. Aus nicht bekannten Gründen hatte sein Vater Valentin Stahl den größten Teil seines Vermögens verloren; nach dem Tod der Eltern (1829/1830) musste Julius Stahl seine sieben jüngeren Geschwister versorgen. Vergeblich bewarb er sich um eine bezahlte Dozentenstelle.

Um dem in Würzburg von Gottfried Eisenmann herausgegebenen liberalen Bayerischen Volksblatt Widerpart zu leisten, gründete die bayerische Regierung 1830 die offiziöse Zeitschrift Der Thron- und Volksfreund und setzte Stahl als deren Redakteur ein. Sein Denken wie seine publizistische und politische Tätigkeit waren schon zu dieser Zeit antirationalistisch und antirevolutionär, entsprachen ganz König Ludwigs I. monarchischem Prinzip. Doch der „Volksfreund“ war dem „Volksblatt“ nicht gewachsen und wurde schon nach wenigen Monaten und nur acht Nummern wieder eingestellt.[18]

Nach mehreren, trotz Unterstützung des Ministers Eduard von Schenk von Ludwig I. abgelehnten Gesuchen, wurde Stahl schließlich mit Dekret vom 27. Juni 1832 zum außerordentlichen Professor in Erlangen ernannt. Doch noch vor Beginn des Wintersemesters 1832/33 wurde er nach Würzburg versetzt und zum ordentlichen Professor für Rechtsphilosophie, Pandekten und bayerisches Landrecht ernannt, worüber er gar nicht glücklich war: Nach dem Gaibacher Konstitutionsfest waren mehrere Würzburger Professoren „quiesziert“ worden, und Stahl gehörte zu den Ersatzleuten, seine Fächer entsprachen nicht ganz seinen Wünschen und in der katholisch dominierten Umgebung konnte er sich nicht wohlfühlen. Dennoch lehnte er zweimal einen Ruf durch den kurhessischen Minister Ludwig Hassenpflug an die Universität Marburg ab, weil er sich Bayern verpflichtet fühlte. 1834 kehrte Stahl an die Erlanger Universität zurück, lehrte hier Kirchenrecht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie und heiratete 1835 Julie Kindler,[19] Tochter eines Erlanger Handschuhfabrikanten; die Ehe blieb kinderlos. Unter dem Einfluss Christian Kraffts und der Erlanger Theologie entwickelte Stahl sich endgültig zu einem typischen Vertreter der lutherischen Orthodoxie, und 1837 wählte ihn die Erlanger Universität als ihren Abgeordneten in die Zweite Kammer des bayerischen Landtages, wo er für eine bessere Ausstattung der Universitäten eintrat, eine fraktionsähnliche Gruppe zur Vertretung protestantischer Interessen organisierte und in der Budgetdebatte gegenüber der Regierung zwar in der Sache kompromissbereit war, jedoch prinzipiell die verfassungsmäßigen Rechte des Landtags verteidigte bis sich ihm die Kammermehrheit und schließlich Minister Wallerstein anschlossen. Daraufhin entließ König Ludwig I. den Minister und maßregelte Stahl – er hatte im selben Jahr wie die Göttinger Sieben Zivilcourage bewiesen –, indem er ihm die Professur für Staatsrecht entzog und das ihm fremde Zivilprozessrecht übertrug. Deshalb lehnte Stahl eine Wiederwahl in den Landtag ab, nutzte die so gewonnene Ruhe zur Ausarbeitung seines Werks über die Kirchenverfassung und war nunmehr – obwohl seine Erlanger Kollegen ihn 1839 als Prorektor beriefen und mit dem „Dr. phil h.c.“ ehrten[20] – bereit, einen Ruf an eine Universität außerhalb Bayerns anzunehmen.[21]

1840 wurde Stahl als Professor der Rechtsphilosophie, des Staatsrechts und des Kirchenrechts nach Berlin berufen. Auf Wunsch Friedrich Wilhelm IV. sollte er den „rationalistischen“ Hegelianismus an der Universität bekämpfen. Bei seiner Antrittsvorlesung am 26. November verkündete Stahl diese Absicht und erregte einen Eklat.[22] Treitschke nennt den Empfang „pöbelhaft“.[23] Varnhagen van Ense bezeichnet in seinen Tagebüchern das „Scharren und Zischen der Studenten“ als „erste Opposition gegen die neue Regierung“.[24] Den protestierenden Studenten rief Stahl zu: „Meine Herren, ich bin hier, um zu lehren, Sie um zu hören, urteilen mögen Sie zu Hause, hier aber stören Sie nicht die Ordnung und Ruhe!“[25] Schon 1841 wurde Stahl in das Spruchkollegium der Juristischen Fakultät aufgenommen, in dem er Gutachten zu staats- und kirchenrechtlichen Fällen erstellte. Als Professor scharte er konservative Studenten um sich[26] und nahm, wenn er Dekan oder Rektor war, im konservativen Interesse Einfluss auf die Besetzung der Lehrstühle.[27][28] In einem Gutachten der juristischen Fakultät sprach er sich gegen die Zulassungen von Juden als Dozenten aus.[29] Stahl formulierte auch die Ablehnung der Einladung zu einer Versammlung von Universitätslehrern im September des Revolutionsjahres 1848, weil er gegen eine Anerkennung der Frankfurter Zentralregierung war.[30] Seit dem Wintersemester 1850/51 hielt er öffentliche Vorlesungen über Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche, zu der auch hohe Beamte und Offiziere, ja sogar Minister kamen.[31]

Politische Tätigkeit

War schon Stahls Aktivität innerhalb der Hochschule politisch bedeutsam, genügte dies seinem politischen Ehrgeiz jedoch beileibe nicht. Nachdem 1848 eine Petition der Außerordentlichen Professoren und Privatdozenten der Berliner Universität die Absetzung u. a. auch Stahls gefordert hatte, verließ er fluchtartig[32] Berlin, kam jedoch bald zurück, um zusammen mit Ernst Ludwig von Gerlach die Gründung einer konservativen Zeitung und die Organisation der späteren Conservativen Partei voranzutreiben. Stahl gehörte zu den Aktionären und den Mitarbeitern der Mitte 1848 gegründeten „Neuen Preußischen Zeitung“ – auf Grund eines großen „Eisernen Kreuzes“ auf dem Titel auch „Kreuzzeitung“ genannt. Sein am 20. Juli 1848 darin abgedruckter Artikel „Das Banner der Conservativen“[33] war eine Kurzfassung seiner Schrift Das monarchische Princip von 1845, allerdings aktualisiert und konkretisiert: Aus Friedrich Wilhelms IV. Proklamation vom 18. März leitete er eine Weiterentwicklung der preußischen Verfassungswirklichkeit durch den König ab. Weitere Artikel Stahls folgten in kurzen Abständen, bis er sich im September auf den Aufbau einer Parteiorganisation zu konzentrieren begann. Sein im Februar und März 1849 verfasster Entwurf für eine conservative Partei, in dem er die Leitlinien einer künftigen konservativen Politik umriss, wurde Grundlage für das schließlich gedruckte Programm der Konservativen[34][35]

Allerdings konnte Stahl nicht die gesamte konservative Partei auf dieses Programm festlegen; so wurde er – wiederum an der Seite Ludwig von Gerlachs – zum Wortführer nur der äußersten parlamentarischen Rechten (mitunter bezeichnet als „Fraktion Gerlach-Stahl“). 1849 für den Landkreis Oberbarnim in die erste Kammer gewählt, gelang es ihm immerhin, die „Hochkonservativen“ der „Kreuzzeitungspartei“ für die prinzipielle Akzeptanz der Verfassung zu gewinnen, deren Revision sie jedoch anstrebte. Eine bedeutende Rolle spielte 1850–1857 die „Kamarilla“, ein aus Adligen bestehendes Geheimkabinett Friedrich Wilhelms IV., dem Stahl zwar persönlich nicht angehörte, dessen Berater dieser „dialektisch begabte und konzessionsbereite Staatsrechtler“[36] aber war. Er rang zwar mit dem König zäh um die Besetzung der Kammer, gab dann jedoch stets nach, wenn er ihn nicht überzeugen konnte. Schließlich wurde Stahl 1854 eines der vom König auf Lebenszeit ernannten Mitglieder des Herrenhauses und damit der Hauptwortführer der Reaktion und der ritterschaftlichen Partei, der er bis zu seinem Ende treu blieb.

Im Staatenhaus des Erfurter Unionsparlamentes agierte er 1850 gegen das Vorhaben einer kleindeutschen Lösung der nationalen Frage unter preußischer Führung, weil er nichts gegen Habsburg, in dem er noch immer den legitimen Anwärter auf die Kaiserkrone sah, unternommen haben wollte. Das Scheitern der Unionspolitik durch die Olmützer Punktation war ihm nur recht; so wurde das Einvernehmen in der Heiligen Allianz mit Österreich und Russland wiederhergestellt. Aus diesem Geiste heraus setzte er sich auch 1854 für die preußische Neutralität im Krimkrieg ein, als Bunsen und andere Parteigänger Englands Friedrich Wilhelm IV. zum Eingreifen drängten. Der König hatte 1840 verheißen: „Ich will Frieden halten in meiner Zeit.“ und hielt dies nun ein. Preußen war bewusst neutral geblieben, und Stahl begründete dies in einer Rede vor der ersten Kammer als „Fazit einer Politik nach höherem Prinzip“.[37][38] 1854 wurde Stahl auch preußischer Kronsyndikus und Mitglied des Staatsrats.[39]

Auch auf kirchlichem Gebiet nutzte Stahl seine Stellung als Mitglied des altpreußischen Evangelischen Oberkirchenrates (1852–1858) zur Lockerung der Union, zur Stärkung des lutherischen Konfessionalismus (Neuluthertum) und zur Erneuerung der Herrschaft der Geistlichkeit über die Laienwelt. Er war Mitglied der preußischen Generalsynode 1846 sowie (neben August von Bethmann-Hollweg) Vize-Präsident[39] des Deutschen Evangelischen Kirchentags von 1848 bis 1861[40] und Mitglied des Zentralausschusses für die Innere Mission in Preußen.[39] Auf Einwirkungen des Katholizismus in seiner Würzburger Zeit, als ihn die autoritären Momente der hierarchischen Kirchenverfassung bestachen,[41] mag zurückzuführen sein, dass Stahl forderte, die Gültigkeit des lutherischen Bekenntnisses als oberster Norm allen kirchlichen Lebens mit Hilfe einer weitgehend selbständigen episkopalistischen Kirchenorganisation sicherzustellen.[42] Das Bischofsamt wurde schließlich nach 1945 in der EKD eingeführt.[43]

Der politische Umschwung infolge der Erkrankung des Königs und der Erhebung des Prinzregenten Wilhelm und der Sturz des Ministeriums Manteuffel beendeten auch Stahls Arbeit im Oberkirchenrat und führten 1858 zu seinem Austritt aus der Behörde. Er setzte aber den politischen Kampf gegen das »Ministerium der liberalen Ära« im Herrenhaus fort, erlebte die politische Wende zurück zur Orientierung am Herrenhaus jedoch nicht mehr.

Julius Stahls Gesundheit war stets labil; regelmäßig unterzog er sich Kuren, so auch im Sommer 1861 in Bad Brückenau, wo er am 10. August überraschend starb. Stahl, der eine der prägenden Personen für den Konservativismus in Preußen und im Deutschen Reich nach 1871 war, liegt auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg begraben. Der Berliner Senat entzog durch Beschluss vom 29. November 2005 diesem Grab „wegen fehlender Voraussetzungen“ den bis dahin bestehenden Status als Ehrengrab. Der Nachlass Stahls befindet sich, soweit erhalten, größtenteils in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.

Staatslehre

Ende der 1820er Jahre war Stahl in München in einer in jeder Hinsicht schwierigen, krisenhaften Situation gewesen: Nicht nur materiell – er musste für sich und seine Geschwister den Lebensunterhalt verdienen – auch geistig war er in Bedrängnis, wie er im Dezember 1829 in der Vorrede zur ersten Auflage der Philosophie des Rechts schreibt, die ihm so wichtig ist, dass er sie vollständig in die späteren Auflagen übernimmt.[44] Unzufrieden mit der Lehre Hegels empfand er das Elend der Philosophie, keine ethische Grundlage für das Recht bieten zu können, das er zu lehren hatte. Schließlich fand er, dass die Geschichte der Rechtsphilosophie ihm in deren Entwicklung den Weg wies, und in Schellings Denken Bestätigung und Bestärkung.[45] Stahl sieht sich jedoch nicht als Jünger Schellings.[46]

Eine zweite Persönlichkeit, auf die er sich stützen konnte war Savigny, der Vater der historischen Rechtsschule.[47] Dieser habe das Richtige intuitiv erkannt, aber Andere bedürften einer Rechtsphilosophie als theoretischer Grundlage. Dies war vernachlässigt worden, und Stahl wollte sich der Aufgabe stellen, die Auffassungen der historischen Rechtsschule theoretisch, nämlich von der Ethik her zu begründen,[48] ohne der Naturrechtslehre der Aufklärung zu folgen.[49] Vielmehr wollte er sich auf die überlieferten christlichen Anschauungen stützen[50] – und vor allem mit seinem Werk „dem Rationalismus einen ewigen Denkstein“[51] (d. h. Grabstein!) setzen.

Die Einleitung seines Hauptwerkes beginnt Stahl mit der lapidaren Definition: „Rechtsphilosophie ist die Wissenschaft des Gerechten.“[52] Da vorausgegangene Versuche nicht unbeachtet bleiben können, ist der erste Band der Genese der Rechtsphilosophie gewidmet. „Der geschichtliche Verlauf, die reelle Beschaffenheit der Menschen ist das Gericht über die Motive aller Philosophie, und sohin über diese selbst. Die Wissenschaft muß, wie der Heilige in der Legende (Christophorus), den stärksten Herrn suchen.“[53] „…es fragt sich bei jedem Systeme nicht sowohl, welche Einrichtungen es für gerecht erkläre, als was ihm das Gerechte sey, und woher es die Kenntniß desselben schöpfe.“[54] Beginnend mit den Griechen, über das Mittelalter und die Naturrechtslehre, gelangt Stahl schließlich nach pragmatischen (Macchiavelli und Montesquieu) und spekulativen (Hegel und Schelling) zu den „Schriftstellern der Kontrerevolution“ [sic!] und zur geschichtlichen Rechtsphilosophie.

Der zweite Band der „Philosophie des Rechts“ erschien 1833, also nach der Julirevolution von 1830. Das Revolutionserlebnis war prägend für Stahl.[55] Die Revolution lehnte er unbedingt ab und war überzeugt, alles wäre zu tun, um sie zu verhindern, um ihr vorzubeugen. Dabei beginnt die Revolution für Stahl bereits mit dem Rationalismus, damit, dass der Mensch sich nicht mehr damit begnügt, Gott über sich zu wissen, sondern selbst, mittels seiner Vernunft, Maßstäbe setzen will. Und wenn man dem Rationalismus seinen Lauf lasse, so glaubte Stahl, führe er zwangsläufig zur permanenten Revolution, denn nachdem ja Gott schon gestürzt sein solle, begnüge man sich nicht mit einer Verfassung, auch nicht mit dem Sturz des Monarchen und der Errichtung einer Republik, vielmehr werde schließlich auch das Eigentum abgeschafft und alle Grundlagen der Ordnung in der Gesellschaft werden beseitigt, damit auch die Freiheit des Einzelmenschen und die Menschenwürde – es komme zur „Hölle auf Erden“. Also: wehret den Anfängen! Die Rettung sei allein der christliche Konservatismus.

Wie die Revolution im negativen, so ist die Religion im positiven Sinne prägend für Stahl gewesen. Er wuchs ja im Haus des Vorstehers einer jüdischen Gemeinde religiös auf. Doch diese Religiosität genügte ihm bald nicht mehr. Am Gymnasium wurde für ihn der Einfluss Thierschs bestimmend; dieser lutherische Protestant aus dem Umfeld des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Friedrich Heinrich Jacobi überzeugte ihn, und Stahl konvertierte. Nicht dass er sich an das vom Katholizismus dominierte München und Bayern anpasste, nein: er wurde Lutheraner. Und später, als Professor in Würzburg, das ganz vom Katholizismus beherrscht war, litt Stahl darunter und wurde unsicher. Erst die Erlanger Theologie Kraffts festigte ihn wieder und formte ihn zum orthodoxen Lutheraner. War er Pietist? Stahl bestritt dies, und so wie er den Pietismus verstand, nämlich als apolitisch, hatte er natürlich recht, denn unpolitisch war Stahl sicher nicht. Auch den Vorwurf Thibauts, gegen die historische Rechtsschule überhaupt, sie sei pietistisch, ließ er nur in dem Sinne gelten, dass Pietät „ihrem innersten Beweggrunde nach jene sorgfältige Pflege der Geschichte, Pietät die Bewahrung jedes eigenthümlichen Instituts, die Scheu vor allem, was ohne unser Zuthun geworden“ sei.[56]

Im Prinzip bekannte sich Stahl also als Anhänger der historischen Rechtsschule, indem er ihr und Savigny nicht Fehler vorwarf, sondern nur den Mangel an einer ethischen Fundierung durch eine Rechtsphilosophie, die er selbst für diese Richtung zu schaffen versuchte.[57] Nämlich dadurch, dass er das historisch Gewachsene als aus dem Walten Gottes resultierend sah und den Willen Gottes als Maßstab für das Gute zugrunde legte, und das Recht als Basis die göttlichen Gebote haben sollte. Auf dieser Grundlage führte er aus, dass das Recht auch weiterhin im Sinne Gottes organisch-historisch entwickelt werden solle. Staat und Kirche seien Anstalten, d. h. Institutionen, von Menschen errichtet, aber sie sollten einem Höheren dienen. Im Staat solle das sittliche Reich errichtet werden; nicht identisch mit dem ewigen „Reich Gottes“, aber in der Zeit, in der Geschichte die Vorstufe dazu. 1837 schrieb Stahl: „So ist der Staat der Leiter der göttlichen Einflüsse auf den äussern Zustand der Menschen. Er soll ihn an Gottes Statt ordnen, fördern, Verletzung der Ordnung strafen, eben damit aber auch den sittlich vernünftigen Willen der menschlichen Gemeinschaft bewähren, d.i. ihren Gehorsam, Gottes Ordnung aufzurichten und zu handhaben.“[58] Ausgehend von seinem Glauben an den persönlichen Gott als oberstes Prinzip postulierte Stahl auch an die Spitze des Staates eine Persönlichkeit: den Monarchen. Dieser solle aber nicht über dem Staat stehen, sondern ihm dienen, Verfassung und Gesetze einhalten und den Staat führen zur Erfüllung der von Gott gestellten Aufgaben.

Nicht die logische Notwendigkeit (wie Hegel), sondern die freie Persönlichkeit des offenbarten Gottes legte Stahl als Prinzip seiner Weltanschauung zugrunde. Analog dazu setzte er, wie schon im 4. Jahrhundert Eusebios von Kaisarea, der Hofhistoriograph Konstantins, in seiner Tricennalienrede,[59] die freie Persönlichkeit des Monarchen als Souverän des Staates. Der Staat sei jedoch nicht Eigentum des Monarchen; dieser stehe nicht über jenem, sondern sei Teil davon. Staat und Monarch seien einem Höheren verpflichtet und haben in dessen Sinn zu wirken. Fundament der stark von Schelling, aber auch von Hegel beeinflussten Philosophie Stahls ist der Glaube an einen persönlichen Gott, an einen Lenker der Geschichte. Von ihm gelenkt entfaltet sich im religiös-sittlichen Bereich die „Persönlichkeit“ als Einzelwesen, als Gläubiger in der Kirchengemeinde und als Bürger in der bürgerlichen Ordnung der „sittlichen Welt“, überwölbt vom Staat, dem sittlichen Reich. Letzteres werde vom Christentum normativ bestimmt. Der Staat ist bei Stahl selbstverständlich keine Vertragskonstruktion, sondern die von Gott eingesetzte Obrigkeit; wie der Einzelne strebe auch der Staat als Persönlichkeit zum Sittlichen. Es leuchtet ein, dass dieser „christliche Staat“ die hegelsche Trennung von Staat und Gesellschaft nicht kennen kann. Vielmehr ist der Staat „nach Art und Form seines Bestandes der Verband eines Volkes unter einer Herrschaft (Obrigkeit).Nach Gehalt und Bedeutung ist ein sittliches Reich“. Dieses Reich lebe aus der monarchischen Autorität, sei aber wiederum keine theokratische Diktatur. Der Monarch sei „gebunden“, wie er dies in der gesamten lutherischen Staatslehre seit ihren Anfängen wäre (Ch. Link). Der ethisierte Rechtsbegriff Stahls bringt Autorität und Freiheit, monarchisches Prinzip und ideelles „Volk“ jedenfalls verbal in Balance.[60] Aus der Souveränität folge, dass dem Fürsten die Ausübung der Staatsgewalt ganz und unteilbar zustehe. Da zur Macht die Verantwortung gehöre, habe der Fürst auch alleinige Gesetzesinitiative, Anspruch auf seine Zivilliste, das Recht der Einnahmenverwendung und das Recht, die Volksvertretung zusammenzuberufen. Bei Verfassungskonflikten zwischen Kammer und Regierung habe er durch das absolute Veto die letzte Entscheidung. Seine Pflicht sei es aber, sein Interesse dem Staate unterzuordnen und die Rechte der Untertanen zu achten. Für die Untertanen ergebe sich als Pflicht Gehorsam und Liebe gegenüber der legitimen Obrigkeit, Hingebung und Aufopferung für den Staat. Ihr Recht sei erstens der Anspruch auf Freiheit der Religion, der Lehre, des Eigentums; denn der Staat als höchst unvollkommene Institution, als Reich des Sündenfalls, könne nur negativ, nur schützend, vor allem stehen, was dem Innern des Einzelnen entspringt. Erfüllt könnten diese Lebensverhältnisse nur in einer höheren Einheit werden, in der von Gottes Geboten, die unmittelbar in der Seele seiner Geschöpfe wirkten. Mit diesem negativen Status erschöpften sich aber die Rechte der Untertanen nicht. Da sie freie Geschöpfe sind, müssen sie nicht bloß gehorchen, sondern auch zustimmen. Der Wille des Herrschers müsse zu ihrem eigenen freien Willen werden. Daher forderte Stahl eine Volksvertretung, die Gesetzen und Steuern zustimmen oder sie ablehnen kann, die die ordnungsmäßige Finanzgebarung, die verfassungsmäßige Durchführung der Gesetze, die gerechte Rechtsprechung überwacht und so zum Wächter und Garanten der menschlichen Freiheit wird. Es müsse eine Volksvertretung sein, daher lehnte Stahl Feudalstände ab. Aber sie solle die tatsächlichen Machtverhältnisse widerspiegeln; daher war Stahl zwar für das allgemeine, aber gegen das gleiche Wahlrecht und für ein Oberhaus. Die Volksvertretung habe nicht bloß beratende, sondern beschließende Stimme und müsse gehört werden. Da sie auf Rechtsgrundlage stehe, dürfe sie Widerstand leisten, aber nur passiv; dieser dürfe niemals bis zur Steuerverweigerung oder gar bis zur offenen Empörung getrieben werden.[61]

Wie Masur feststellt, kommt Stahl auf diese Weise nicht eigentlich zu einer Rechtsphilosophie, sondern alles, was „1837 zum Abschluss gedieh, war die christliche Rechts- und Staatslehre“.[62] Und so bezeichnet ihn auch der Brockhaus (Leipzig 2000) kurz und bündig als „Schöpfer der christlich-konservativen Staatslehre“.

Kirchenrechtslehre

1840 war noch in Erlangen Stahls „Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten“ erschienen. Dieses Werk hat die „Rechtsphilosophie“ an Wirkung weit übertroffen.[63]

Stahl geht davon aus, dass eine wiedererstarkte Gläubigkeit Sehnsucht nach Sicherheit und fester Verfassung der Kirche mit sich bringe.[64] Er stellt klar, dass es in dieser Schrift nur um die Verfassung der lutherischen Kirche gehe.[65] Ziel sei „die Wiederherstellung der alten protestantischen Verfassungslehre“[66] und der „Kardinalpunkt“ hierbei die Stellung des Fürsten zur Kirche.[67]

Das 1555 nach dem Augsburger Religionsfrieden als friedenspolitisches Provisorium eingeführte Episkopalsystem, indem die Fürsten statt der (katholischen) Bischöfe, die sich der Reformation verweigert hatten, an die Spitze der Kirche traten,[68] das durch Joachim Stephani juridisch begründet[69] und durch Carpzow verstetigt worden, aber auch unter strikte Trennung der „äußeren“ Gewalt des Fürsten von der „inneren“ Herrschaft des Lehrstandes,[70] der allein über den Glauben zu urteilen habe, gestellt war, kennzeichnet Stahl als „das kirchenrechtliche System der lutherischen Orthodoxie“.[71] Das „Territorialsystem“ des Thomasius mit umfassender Oberherrschaft des absoluten Monarchen verwirft Stahl.[72] Das Kollegialsystem lehnt er als liberal, ja „Analogon zur Volkssouveränität“ entschieden ab.[73] Stahl sieht diese drei Systeme als der jeweiligen historischen „Epoche der theologischen Entwicklung, der orthodoxen, pietistischen und rationalistischen“ entsprechend.[73]

Nach Stahls Auffassung sollen „weltliche und geistliche Gewalt nicht miteinander vermengt werden“[74] und „der Lehrstand mit der Gesammtgemeinde, aber an ihrer Spitze, das Subjekt der Kirchengewalt“ sein,[75] wobei sich Stahl selbst auf Christoph Matthäus Pfaff als angeblichen Gründer des Kollegialsystems beruft.[76] Dem evangelischen Fürsten stehe zwar „das Majestätsrecht über die Kirche im Allgemeinen“, d. h. einschließlich der tolerierten Kirchen zu,[77] nämlich als weltliche Gewalt, als kirchliche jedoch nur „in der beschränkten Weise, wie sie in den ersten Zeiten der protestantischen Kirche angenommen wurde“, also vor Aufkommen des Absolutismus.[78] Laut Stahl kommt gemäß einer „rein protestantischen Lehre von den drei Ständen“[79] „dem Lehrstande, dem Volke und dem Fürsten, jedem sein eigenthümlicher und selbständiger Antheil an der Kirchengewalt“ zu, damit sie in Übereinstimmung die Kirche zusammen regieren.[79] Die Konsistorien hätten sich ursprünglich auf Forderung der Reformatoren hin als Behörde für die geistliche Gerichtsbarkeit und nicht für die kirchliche Verwaltung gegründet, die den Bischöfen überlassen bleiben sollte.[80] Sie sollten den Bischöfen unterstehen und „nicht aus schlichten Christen wie die reformierten Presbyterien, sondern nur aus gelehrten geschäftskundigen Männern“ bestehen.[81] Da jedoch die Fürsten nicht, wie Bischöfe, selbst die Leitung der kirchlichen Geschäfte übernehmen konnten, fiel als Notbehelf diese Aufgabe den Konsistorien zu.[82] Aus dem gleichen Grund wurde das Amt des Superintendenten geschaffen, der die bischöfliche Funktion der Überwachung der Pfarrer zu übernehmen hatte. So habe sich ergeben, dass in den deutschen Territorialstaaten „die Fürsten als das Subjekt der Kirchengewalt galten, nachdem sie die ganze Kirchenverwaltung, wenn auch durch das Konsistorium versehen, doch in Abhängigkeit unter sich hatten“.[83]

Diese gängige „Konsistorialverfassung“ in ihrem wahren Sinn und ihren Prinzipien zu begreifen, nennt Stahl die Aufgabe seiner Schrift. Diese „aristokratische“ sei aber nicht „wirklich die dem Wesen der protestantischen Kirche und der christlichen Kirche überhaupt“ entsprechende Verfassung. „Eine solche Verschränkung von Kirche und Staat,“ bei der das Staatsoberhaupt zugleich das Subjekt der Kirchengewalt war, mochte für die Zeit unmittelbar nach der Revolution angebracht gewesen sein, durch sie habe aber die Kirche keinerlei eigene Gewalt und Repräsentation, außer durch den Staat.[84] Das Konsistorium habe den Status einer staatlichen Behörde und durch diese „Einverleibung der Kirche in den Staat“ sei alle Selbständigkeit der Kirche beseitigt.[85] Ferner sei das „Kirchenregiment ausschließlich Sache der Landeskirche“ und diese sei abgetrennt „vom Ganzen der protestantischen resp. evangelischen Kirche eingerichtet.“[86] Dies sei auch nicht im Sinne der Reformation, denn diese habe zu zwei anderen „Verfassungsformen geführt: der episkopalen und der presbyterialen“.[87] Die presbyteriale Verfassung möge dem gemeindlichen[88] Charakter angemessen sein, der die Reformierte Kirche präge, doch die episkopale sei vorzuziehen und ganz dem Charakter der Kirche entsprechend.[89] „Unter der bleibenden Autorität der Bischöfe“, die ihr Amt wie einst die Apostel lebenslang ausüben, sollten dann Lehr- und Laienstand an der Lenkung der Kirche mitwirken.[90] Im Unterschied zur Konsistorialverfassung wären bei einer bischöflichen Verfassung die „Bischöfe wirklich das Subjekt der Kirchengewalt“, nicht die Landesherren.[91]

Diese Forderung Stahls nach Einführung des bischöflichen Systems für die evangelischen Landeskirchen konnte nicht erfüllt werden, solange die evangelischen Fürsten die Macht hatten, die Souveränität auch über die Kirche zu beanspruchen.

Ganz dazu passend hat Stahl schließlich 1859 in seiner entscheidenden kirchenpolitischen Arbeit Die lutherische Kirche und die Union. Eine wissenschaftliche Erörterung der Zeitfrage. die Bedenken der den Unionsbestrebungen der preußischen Könige zunehmend unversöhnlicher gegenüberstehenden lutherischen Neuorthodoxie repräsentativ zugespitzt und wurde auch in dieser Frage ihr maßgeblicher Advokat.[92]

Rezeption

Zeitgenössische Kritik

Schon von Stahls Zeitgenossen gab es Kritik: Der Historiker und Politiker Friedrich Christoph Dahlmann kritisierte (nach Klaus von Beymes Meinung „durchaus zutreffend“), Stahl wolle die Freiheit nur in „homöopathischen Tropfenteilchen“ gewähren.[93] Der liberale Politiker und Staatswissenschaftler Robert von Mohl zählte Stahl zu den Gegnern des Rechtsstaats und Befürwortern einer Theokratie.[94] Eduard Wippermann widmete in seinem 1851 erschienenen Werk Die altorientalischen Religionsstaaten Stahl einen Anhang[95], weil er ihn als den Repräsentanten der Lehre vom „christlichen Staat“ sah, der als Einziger „diese Doctrinen in einem umfassenden Systeme wissenschaftlich verarbeitet hat“, und stellte fest, am leichtesten regiere es sich im Religionsstaate. Auch der Staatsrechtler Rudolf Gneist meinte ironisch, dass Stahls Persönlichkeit und Lebensführung in "scharfem Gegensatze" zu der seiner „Parteigenossen“ stand.[96]

Feuerbach

Ludwig Feuerbach widmet 1835 in seinen Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen des Christentums Stahl eine Kritik der „christlichen Rechts- und Staatslehre“ von Fr. Jul. Stahl 1835.[97] Er macht sich über ihn lustig: „Der Verfasser geht nämlich bei seiner Philosophie von den Principien des Christenthums aus, und er mußte daher, nachdem er die Splitter in den Augen der Andern aufgezeigt hat, die Balken in seinem eignen Auge öffentlich zur Schau tragen, umso mehr, als eben gerade diese Balken die einzigen festen Stützen seines philosophischen Gebäudes sind.“[98] Hart geht Feuerbach ins Gericht „mit der sogenannten positiven Philosophie. Obwohl sie die schwachsinnigste Mystik von der Welt ist, obwohl sie in ihrem innersten Grunde den stockfinstersten Obscurantismus birgt und die directe Vernichtung des Princips wahrhafter Wissenschaft und Vernunfterkenntniß in sich enthält, macht sie doch sich und Andern, sei es nun absichtlich oder unabsichtlich, einen blauen Dunst von Philosophie vor“.[99] „Und ihr oberstes Princip selbst, wenn wir durch ihre Machinationen und die sophistischen Intriguen ihrer unbestimmten ausweichenden, nie bei der Klinge bleibenden, aalsschlüpfrigen, schlupfwinklichen Methode hindurch mit penetranten Blicken ihr auf den Grund schauen und die Sache in geraden deutschen Worten beim rechten Namen nennen wollen, ist nichts als der von der Vernunft abgetrennte, durch sie nicht bestimmte, für sich selbst als Realität fixierte Wille, d. h. die absolute Willkür, die unter dem schönen Namen der Freiheit als das höchste Wesen auf den Thron gesetzt wird. … Sonst nahmen die Menschen nur in außerordentlichen Fällen, nur da, wo sie auf Facta stießen, welche sie, von unzureichenden Principien ausgehend, nicht mit der Vernunft in Uebereinstimmung bringen konnten, zu dem Willen Gottes ihre Zuflucht und nannten daher denselben offenherzig genug den Zufluchtsort der Unwissenheit, das Asylum ignorantiae. Jetzt aber wird das Asyl der Ignoranz sogar zum Princip der Wissenschaft gemacht, …“[100] „Idolatrie (Götzendienst) ist der Geist der positiven Philosophie; ihr Erkenntnißprincip besteht in nichts Anderm, als das Bild einer Sache für die Sache selbst zu nehmen, um dann hintendrein wieder aus dem Bilde als dem Urbilde die reale Sache als das Nachbild zu construiren. … Aber was ist Inconsequenz für den Verf.? Er hat ja von Vorne herein allen Vernunftzusammenhang, alle Nothwendigkeit als eine lästige Bürde sich vom Halse geworfen, und der Willkür Thür und Thor geöffnet.“[101]

Kaiserreich

Der konservative Historiker Heinrich von Treitschke bescheinigte Stahl, er sei „ganz zum Christen und Deutschen“ geworden, nannte ihn Wegbereiter der nationalen Einheit und den „einzigen großen politischen Kopf unter allen Denkern jüdischen Blutes“.[102] Im Wilhelminischen Kaiserreich hatte sich der Rechtspositivismus durchgesetzt und Stahl war weitgehend vergessen,[103] fand allenfalls historisches Interesse, etwa bei Erich Kaufmann,[104] während Laband in seinem Staatsrecht des Deutschen Reiches 1876 Stahl keinerlei Beachtung schenkte.[103]

Unterschiedlich war die Bewertung seiner Lehren in der Weimarer Zeit.

NS-Zeit

Im nationalsozialistischen Deutschland verurteilten, Reichsinnenminister Hans Frank folgend, u. a. Johannes Heckel („Der Einbruch des jüdischen Geistes in das deutsche Staats- und Kirchenrecht durch Friedrich Julius Stahl“[105])[106] und Edgar Tatarin-Tarnheyden (wegen „Staatsmachtzerstäubung“) den „Artfremden“ Stahl,[107] sowie Carl Schmitt, dem Stahl-Jolson, wie er ihn stets nannte, als „der Kühnste in“ einer „jüdischen Front“ galt,[108] der Preußen paralysiert und den Sturz der Hohenzollern verschuldet haben sollte. Dagegen äußerten sich Schriftsteller im Exil positiv oder differenziert zu Stahls Lehren; der junge Peter F. Drucker veröffentlichte einen lobenden Essay über Stahl im April 1933 in Tübingen, kurz bevor er Deutschland verlassen musste.[109]

Seit 1945

Nach 1945 finden Stahls Doktrinen neben Kritik noch bis in die 1960er Jahre hinein Anklang bei christlich-konservativen Politikern, Historikern wie Hans-Joachim Schoeps[110] und lutherischen Kirchenvertretern wie Otto Dibelius.[111] „Die Reflexion der Ursachen und Folgen des Zusammenbruchs Deutschlands führte auch dazu, Stahl erneute Aufmerksamkeit zu widmen. Denjenigen, die meinten, er habe im Gefolge Hegels und als Vorläufer Bismarcks den autoritären deutschen Obrigkeitsstaat legitimiert und dadurch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vorgearbeitet, traten diejenigen entgegen, die ihn als christlichen Naturrechtler, als einen Theoretiker des ‚Rechtsstaates‘ und als einen christlichen Grundsätzen verpflichteten gemäßigt-konservativen Politiker würdigten und ihn für ihre Lösungsvorschläge zur Neugestaltung der westdeutschen Sozietät und ihrer Staatlichkeit in Anspruch nahmen. Die Vertreter dieser Auffassung … einigte eine religiös-weltanschauliche Grundhaltung, die sich schon in den genannten Urteilen über Stahl am Ausgang der Weimarer Republik angekündigt und die sich dann im gemeinsamen Widerstand gegen die nationalsozialistischen Machthaber gefestigt hatte. Ihre politische Heimat wurde die Christlich Demokratische Union.“[112] Fritz Fischer[113] hob 1949 besonders die Gefährlichkeit der scheinliberalen Zugeständnisse in Stahls Staatslehre hervor; mit Hilfe seines Verfassungskompromisses sei die notwendige parlamentarische Reform des deutschen Regierungssystems bis zum Ende des Ersten Weltkrieges verhindert worden. Seine obrigkeitlichen Anschauungen hätten das Denken der maßgeblichen konservativen protestantischen Führungseliten Preußen-Deutschland im Staate, in der Kirche, in der Gesellschaft und an den Universitäten bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus maßgeblich bestimmt und dadurch zum Untergang der Weimarer Republik mit seinen Folgen beigetragen. „Die Geschichte der ‚Gegenrevolution der Wissenschaft’ war nicht mit F.J. Stahl, sie war 1918 noch nicht abgeschlossen.“[114] Dieter Grosser[115] würdigte Stahls Staatslehre 1963 als wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der staatstheoretischen und verfassungspolitischen Probleme seiner Zeit und erkannte ihren rechtsphilosophischen Grundlagen darüber hinaus einen bleibenden wissenschaftlichen Wert zu. Insbesondere arbeitete er die religiös-ethische, rechtliche und politische Struktur des „Sittlichen Reiches von persönlichem Charakter“, des Zentralbegriffs der Stahlschen Rechts- und Staatsphilosophie, heraus und führte die Spannungen in Stahls System auf die Verwurzelung seines Denkens in den unterschiedlichen „reaktiven“ politischen Strömungen der Restauration, der Philosophie Schellings und der Theologie Luthers zurück.[116] Dagegen stellte 1967 Robert Adolf Kann[117] fest, Stahl habe lediglich das konservative Gedankengut seiner Zeit systematisiert und ihren Bedürfnissen angepasst. Seine Ideen, die schon zu seinen Lebzeiten überholt gewesen seien, gingen in ihrem Kern nicht über die mittelalterliche Zwei-Schwerter-Lehre hinaus.[118] Martin Greiffenhagen[119] charakterisiert Stahl 1977 als Vertreter eines autoritären, obrigkeitlich-institutionellen Staats- und Kirchenverständnisses. Seine Anschauungen – ebenso wie die Doktrinen seiner Vorgänger, Parteigenossen und Nachfolger – seien „durch ihre eigene Geschichte widerlegt“.[120] Zusammenfassend stellte H.-J. Wiegand 1980 fest: „Stahl ist nicht ‚tot‘; er hat ein Vermächtnis hinterlassen, das seine Erben bis heute beschwert.“[121]

Sehr gründlich und kritisch hat Christian Wiegand 1980 das Werk Stahls untersucht und wirft ihm vor, Immanuel Kants kritische Erkenntnistheorie und seine Transzendentalphilosophie nicht verstanden zu haben,[122] sondern auf einem vorkritischen Standpunkt dahinter zurückgeblieben und daher auch nicht fähig gewesen zu sein, den Deutschen Idealismus zu verstehen.[123] Deshalb erkläre sich „Stahls Polemik, nämlich der aggressive Zweifel, dass Hegel erreicht hat, was er erreicht zu haben behauptet, daraus, dass Stahl auf seiner eigenen vorkritischen Ebene das ,wirkliche‘ als ,vernünftig‘ und das ,vernünftige‘ als ,wirklich‘ zu erkennen hofft.“[124]

Wiegand bezeichnet Stahls Wirken als eine der neben Burke und Taine „einflussreichsten philosophischen Abwehrkampagnen gegen die Ereignisse von 1789“.[125] Er betreibe eine Generalabrechnung gegen das „System der Revolution“.[126] Nach Stahls eigenem Verständnis bedeutet ihm „Revolution die bestimmte politische Lehre, welche seit 1789 als eine weltbewegende Macht die Denkart der Völker erfüllt und die Einrichtungen des öffentlichen Lebens bestimmt“.[127] Und die „Deduktion aus dem Willen des Menschen“ sei „immer revolutionär“.[128]

Schon früh habe Stahl – sich selbst entlarvend – ein „für das Erkenntnis-Interesse-Anliegen geradezu ,klassisches‘ Stück formuliert“:[129]

„Kein System bildet sich selbst, sondern es wird von Menschen gebildet. Es muß daher irgend ein Trieb, ein Interesse in der menschlichen Natur seyn, durch welches es hervorgebracht wurde und auch in der Dauer sein Daseyn erhält. Seine Grundannahme kann ihrer Natur nach nicht erst durch Schlüsse ermittelt werden, die sie ja gerade voraussetzen; sondern sie ist nicht anderes als eben jenes Interesse; welches der Denker in seinem Inneren findet… Durch die Grundannahme aber wird immer die wissenschaftliche Methode bestimmt, die Art anzunehmen, zu schließen, zu beweisen, somit das ganze System …“

Das Ziel, „die Revolution“ zu bekämpfen, bestimmt Stahls ganzes Tun: seine schriftstellerische, seine akademische und seine politische Tätigkeit. Deshalb agitiert, debattiert und polemisiert er gnaden- und kompromisslos. Wiederholt stellt Wiegand fest, dass „das einzige bei ihm [Stahl] wesentliche Schriftwort Röm. 13“[130] ist, mit dem er das monarchische Prinzip begründet: „Insbesondere hat die Obrigkeit Ansehen und Gewalt von Gott. Sie ist von Gottes Gnaden.“[131] „Die Herausarbeitung des Tatsächlichen, des Unjuristischen, am ‹monarchischen Prinzip›, gleichsam die rechtlich verbürgte Eingriffsbefugnis in rechtsfreie Räume durch den Monarchen stellt Stahls Hauptverdienst um diesen Begriff dar.“[132] Mit dem Slogan „In dubio pro rege“[133] fasst Stahl selbst seinen «Pseudokonstitutionalismus»[134] zusammen, wobei ihm Gott und Religion als „Waffen des Anti-Demokratismus fungieren“, denn die „wesentlichste Bestimmung des «christlichen Staates» am Christentum erscheine als Behauptung von dessen entschiedenem Abstand zur Demokratie.“[135] Wie die radikalsten französischen Revolutionäre einst das «höchste Wesen» verwendet also auch Stahl den außerweltlichen Gott als Mittel der Politik.[136] Doch die entscheidende Opposition vermutete Stahl zu Recht bei der Idee vom «Rechtsstaat», um die er nicht unverdient sei.[137] Er höhle ihn aber aus zum unpolitischen Formprinzip mit verfassungsprinzipieller Ausgrenzung von Freiheitsräumen, dass er in sich ziemlich genau das Gegenteil dessen enthalte, was heutige Staatsrechtslehrer mit dem Begriff verbinden, und bewahre die inhaltsleere Formseite des Staates, wogegen dieser inhaltlich als «christlich» und als «sittliches Gemeinwesen» behauptet werde.[138] Und Wiegand stellt schließlich die Frage, ob „die Einsetzung des preußischen Souveräns und seines Kultusministeriums als Schiedsstelle über die ,Christlichkeit‘ religiöser Gruppen nicht betreibt, was sie zu bekämpfen vorgibt, nämlich dreiste Blasphemie?“[138]

Die Theologische Realenzyklopädie stellt 1998 gar die „beiden prototypischen politischen Handlungstheorien der Revolution, der Revolutionstheorie Karl Marx’ und ihres konservativ rückspiegelnden Gegenentwurfes von F.J. Stahl“ einander diametral gegenüber. Beiden diene die „Idee einer permanenten Revolution als Ausgangs- und Zielpunkt der geschichtlichen Konstruktion.“[139] Allerdings sehe Marx die Revolution als ökonomisch-soziales Phänomen, Stahl hingegen vor allem als staatsrechtliches. Für Marx sei die Revolution Mittel der Befreiung und Emanzipation des Menschen, solle über partikulare Revolutionen in die Weltrevolution münden und zum Paradies der klassenlosen Gesellschaft des Kommunismus führen und sei daher mit allen Mitteln anzustreben. Dagegen sei für Stahl die Revolution das Übel schlechthin: Aufbegehren gegen Gott. Dieses führe den revolutionären Verfall eskalierend durch das rationalistische, liberale, demokratische und sozialistische Stadium zur Hölle auf Erden und sei darum von Anfang an zu vermeiden und zu bekämpfen. „So haben die Revolutionstheorien Marx’ und Stahls in ihrem universalhistorischen Ansatz unter Einschluss politisch-sozialer ethischer Anweisung und in ihren Konsequenzen für die gesellschaftliche Funktion der Religion jenen spannungsvollen Paradigmenrahmen geschaffen, innerhalb dessen sich die politische Revolutionstheorie der Moderne seither definiert und bewegt.“[139]

Noch 2009[140] und 2010[141] konstatiert Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kritisch, dass nach Stahl alle Obrigkeit und die Gewalt der Könige von Gott (ist) und aller Gehorsam gegen die Gesetze und gegen die oberste Staatsgewalt auf dieser göttlichen Grundlage und Autorität beruhen soll, „dass der Scheinkonstitutionalismus und Scheinparlamentarismus vor allem des Kaiserreichs geradezu die Voraussetzung für die Bildung und Verfestigung eines historisch-blinden, in seinen Machtbefugnissen unbeschränkten rigid-obrigkeitsstaatlichen Regierungssystems in Deutschland gewesen ist“ und dieses organische, konservative und romantische Staatsverständnisses beschreibe „einen Staat von eigener Machtvollkommenheit, dessen Handlungsspielräume allenfalls einer moralischen, keinesfalls aber einer vorgegebenen rechtlichen Begrenzung unterliegen. Im Klartext: Dieser Staat darf, wenn er will, alles.“ Und sie stellt ferner fest, „dass die wesentlichen Elemente der Staatslehre Carl Schmitts ganz und gar in der Konsequenz der auf die Monarchie bezogenen Staatslehre des 19. Jahrhunderts oder – anders ausgedrückt – ganz in der Linie des organischen, konservativen oder romantischen Staatsverständnisses“ lagen „und so weilen sie bis heute unter uns, die Vertreter eines omnipotenten, machtvollkommenen Staates“.

Rechtsstaat

Insbesondere auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit wird Stahls unumstritten großer Einfluss sehr unterschiedlich bewertet. Seine berühmte Definition beginnt fanfarenhaft mit dem lapidaren Postulat: „Der Staat soll Rechtsstaat sein; …“ Aber: „…diesem Fanal folgt allerdings eine sprachlich keineswegs eingängige, aber rhetorisch dennoch bemerkenswerte Erklärung, …“ schreibt Sobota[142] und legt dar, wie Stahl in schillernder Sprache ein „Labyrinth“ konstruiert. Den letzten Halbsatz, der Rechtsstaat bedeute „nicht Ziel und Inhalt des Staates, sondern nur Art und Charakter, dieselben zu verwirklichen“ hat Carl Schmitt isoliert,[143][144] um Stahl zu denunzieren, er habe einen formalen Rechtsstaatsbegriff eingeführt. Andere haben diesen Vorwurf übernommen, obwohl aus Stahls Definition das Gegenteil hervorgeht: Überhaupt sind für ihn ethische Grundsätze wichtiger als Gesetze. Stahl hat dem Positivismus der historischen Rechtsschule ja gerade die ethische Grundlage des göttlichen Willens zugeschrieben. Dieser steht bei ihm über Recht und Staat. Durchaus erkannt und anerkannt haben dies Sobota[145] wie schon Peter F. Drucker, der Stahls ethisch begründetes Rechtsverständnis dem skrupellos pragmatischen des Nationalsozialismus als vorbildlich gegenüberstellte.[146]

Aus der engen Verbindung von Religion und Staatsrecht bei Stahl ergibt sich ein weiterer Aspekt: Folgt man Carl Schmitt, der hier Recht hat, dann sind vielleicht nicht alle, aber doch zentrale Begriffe des modernen Staatsrechts nur säkularisierte theologische Begriffe.[147] schreibt F.W. Graf, der – ohne Stahl zu nennen – noch darauf hinweist, dass auch Georg Jellinek 1893 in einem Vortrag zeigen will, „wie die von theologischen Voraussetzungen ganz unabhängige moderne Staatslehre Jahrhunderte hindurch von der Vorstellung des Adam beherrscht ist, oft ohne es zu ahnen“.[148] „Spätestens seit dem Vormärz, als Kirchenhistoriker … die ethischen Konzeptionen der beiden protestantischen Konfessionen komparatistisch analysierten und zugleich bleibende Differenzen zur römisch-katholischen Ethik profilierte, ist gut bekannt, dass sich in ethischen Fragen die genannten christlichen Konfessionsparteien mindestens so sehr unterscheiden wie in dogmatischen Lehren.“[149] Günter Dürig einer der Verfasser des lange maßgeblichen Kommentars zum Grundgesetz, schreibt 1952 in einem Aufsatz in der Juristischen Rundschau, dass „seit jeher der Begriff ‚Persönlichkeit‘ ein fester Begriff der christlich-philosophischen Anthropologie, der christlichen Gesellschaftslehre und der Moraltheologie“[150] sei. Die Germanen hätten allen Völkern die romantische Idee der Freiheit voraus gehabt, aber das Christentum habe den Einzelnen wirklich frei gemacht, indem es ihn als Persönlichkeit der innerlich begründeten Gemeinschaftsbindung unterworfen hat.[151] Das alles erinnert sehr an Stahls christlich-romantische Rechts- und Staatslehre! Gemäß seiner „Sakralisierung sozialer und politischer Institutionen“ gelten als Schöpfungsordnung „im theologischen Diskurs des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts zunächst die Ehe und die Familie; aber auch der Staat beziehungsweise das weltliche Regiment ist für Protestanten eine gute Ordnung Gottes“.[152]

Siehe auch: Rechtsstaatsbegriff#Forschungskontroverse: Gab es eine Etappe der Formalisierung des Rechtsstaatskonzeptes?

Nachwirkung

Die Lückentheorie

Anwendung der Lückentheorie, die auf Stahl zurückgeht, war der Versuch Otto von Bismarcks, den preußischen Verfassungskonflikt im Sinne des Königs zu lösen. Stahl und Bismarck vertraten die Auffassung, dass in allen staatsrechtlichen Fällen, zu denen in der Verfassung keine explizite Regelung getroffen war, der Monarch als Souverän (und nicht das Parlament) die Kompetenz besäße, diese Verfassungslücke in einer Entscheidung nach eigenem Gutdünken zu füllen.

Konstitutionelle Monarchie

Die „Konstitutionelle Monarchie“, von Stahl auch als „institutionelle“ Monarchie bezeichnet, mit einer Verfassung gemäß dem monarchischen Prinzip, hat er nicht erfunden, aber bei ihrer Realisierung und Ausgestaltung in Preußen theoretisch wie praktisch-parlamentarisch wichtige Arbeit geleistet. Diese Monarchieform nimmt eine Zwischenstellung ein zwischen der „Parlamentarischen Monarchie“ der nordwesteuropäischen Staaten, mit dem Parlament als entscheidender Institution, und der absoluten Monarchie, wie sie in Russland bis 1917 bestand. Dem preußisch-deutschen Modell schlossen sich die südöstlich gelegenen Staaten (der Balkan-) wie auch die der Iberischen Halbinsel bis zum Ersten Weltkrieg an.[153] Selbst in Japan wurde bei der Entwicklung der Verfassung von 1889 auf den deutschen Konstitutionalismus und, neben Georg Jellinek, auch auf Stahl zurückgegriffen, indem das Verständnis vom Staat als juristischer Person als Kompromiss zwischen Fürstensouveränität und Volkssouveränität in Deutschland eine vollständige Entwicklung der Volkssouveränität verhindert hat, dagegen in Japan dasselbe Konzept einer vollständigen Entwicklung der Fürstensouveränität entgegenstand.[154] Noch 2011 gab der marokkanische König Mohammed VI. seinem Volk eine Verfassung, die der konstitutionellen Monarchie entspricht.

Der Politiker

Daraus, dass die Bewertung Stahls und seines Wirken so umstritten ist, lässt sich der Schluss ziehen, dass es nicht um objektive Wissenschaft geht, sondern um subjektiv politische Beurteilung. Er beklagte einmal, die Philosophen sähen ihn als Juristen an und die Juristen als Philosophen; er wolle aber weder halber Jurist noch halber Philosoph sein.[155] Nun, er ist eben ganz und gar Politiker und Parlamentarier gewesen! Er versuchte, die Monarchie zu erhalten, indem er sie anpasste durch scheinbare Aufnahme der neuen Idee des Konstitutionalismus, und brachte diese in eine Form, die die Herrschenden bereit waren zu akzeptieren, weil so ihre Macht erhalten wurde. Stahl hat seine Staatslehre, trotz ihrer scheinbar transzendenten Begründung, für seine politische Tätigkeit nicht nur eingesetzt, sondern geschaffen, in der Absicht, die unvermeidliche Entwicklung abzubremsen. Als einem historisch Denkenden musste ihm bewusst sein, dass nichts bleibt wie es ist, sondern alles sich verändert. Deshalb gehörte zu Stahls Konzept auch dessen Weiterentwicklung, die er jedoch versäumte, weil er – entsprechend seinem monarchischen Prinzip – stets zur Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen des Königs bereit sein musste.

Im Gegensatz zu Landsberg, der Stahl „als Mann aus Einem Guß, dessen erstes Werk mit seinem letzten, dessen Theorie mit seiner Praxis einheitlich zusammenklingen“[156] bezeichnet, zeigt Christian Wiegand begründeten „Zweifel an der Identität zwischen dem ,bayerischen‘ und dem ‚preußischen‘ Stahl“,[157] und spricht von „Zweihälftigkeit des Stahlschen ,Welt-Staats- und Kirchengebäudes‘“, für die ihm „die Grundbegriffe «Historische Ansicht» und «Christliche Weltanschauung»“ stünden.[158] Zu diesem Mangel an Kontinuität von Stahls Prinzipientreue kam, dass die herrschende Schicht des großgrundbesitzenden Adels einschließlich der aus ihr hervorgehenden hohen Offiziere, Richter und Beamten nicht den moralischen Anforderungen genügte, die Stahls „sittliches Reich“ an sie stellte: Sie hatten nicht das Wohl des Ganzen im Auge und verschärften durch ihren Klassenegoismus die soziale Frage.[159] Vollends ihre Ablehnung der Republik nach 1918 schwächte diese von Anfang an und trug schließlich zum Untergang bei.

In der Tat ist Stahls Theorie nicht tief, nicht philosophisch begründet, sondern basiert auf seiner christlich-religiösen Orientierung, ist „gebunden an die impliziten normativen Leitvorstellungen seiner Kultur“.[160] Da Stahl, wie schon Masur (s. o.) feststellte, eigentlich keine Rechtsphilosophie vorlegte, sondern eine Staatslehre, ist er eben nicht Philosoph, sondern Politiker und Parteiideologe. Dies geht auch daraus hervor, dass er in seiner „Philosophie des Rechts“ Wert darauf legte, keine Terminologie zu verwenden, sondern (s. o.) allgemeinverständlich zu schreiben. Dem Journalisten und Schriftsteller Julius Rodenberg erscheint der Universitätslehrer Stahl im Nachhinein wie „Einer, der auf der politischen Bühne steht, nicht auf dem Katheder, der sich der Macht seiner Rede bewusst ist und sie gebrauchen will.“[161] Auch Max Lenz schrieb über Stahl: „Politik war, was er als Lehrer wie als Mitglied der Fakultät und als Schriftsteller trieb; seine Vorlesungen glichen nach Inhalt und Form den Vorträgen und Reden, die er in den Parlamenten und den Versammlungen seiner Partei hielt: so waren sie berechnet, und so wurden sie aufgenommen, bekämpft und bewundert. Nur von diesem Interesse waren Themata und Durchführung seiner Bücher diktiert, schon in Erlangen, und vollends in Berlin, wo er überhaupt nichts anderes neu geschrieben hat als Broschüren und Streitschriften, die zur Sammlung seiner Anhänger und zur Bekämpfung seiner Gegner bestimmt waren.“[162] Auch Hamburger sieht es so: „Während der 20 Jahre seiner Professur in Berlin lehrte er hauptsächlich das, was er in der Ersten Kammer und dann im Herrenhaus betrieb: Politik. In seinen öffentlichen Vorlesungen über die Parteien in Staat und Kirche und über die englische Verfassung saßen im Auditorium maximum zu seinen Füßen dicht gedrängt neben Studenten Theologen, hohe Staatsbeamte, Richter und Offiziere jeden Ranges.“[163] Ferner passt hierzu, dass er ein anerkannt guter Redner und gewandter Dialektiker war.[164][165] Stahl selbst sah seine Aufgabe darin, Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen.[166] Und er tat dies auch mit Schlagworten und Zuspitzungen, mit einprägsamen Losungen wie z. B. Autorität statt Majorität![167][168] und „Nicht zurück, sondern hindurch!“ Und mit witzigen Vergleichen, z. B. des Königs in der parlamentarischen Demokratie mit dem Knopf auf der Kirchturmspitze: erhaben aber unwichtig.[169]

Andererseits war er in manchem durchaus ein untypischer Politiker: „Stahl, obwohl nicht vermögend, verwaltete drei Ehrenämter, als Mitglied des Herrenhauses, des Staatsraths und des Ober-Kirchenraths und nur als Professor an der Universität bezog er ein sehr mäßiges Gehalt.“[170] „Ueberblicken wir schriftstellerische und politische Thätigkeit Stahl's, so steht er vor uns als Mann aus Einem Guß, dessen erstes Werk mit seinem letzten, dessen Theorie mit seiner Praxis einheitlich zusammenklingen. Als wesentlich hiermit übereinstimmend wird uns auch seine Lebensführung geschildert; bürgerlich einfach in seinen Sitten, peinlich höflich gegen Jedermann, fein und liebenswürdig im näheren Umgange, und von unermüdlichem Fleiß; in gewählter schwarzer Kleidung den Eindruck des vornehmen juristischen Professors demjenigen des Geistlichen annähernd; ohne Pathos, aber mit scharfer Stimme redend; so bildete der ein stilles und glückliches Familienleben führende, kleine, zarte, den Typus seine Abstammung in der äußeren Erscheinung deutlich aufweisende Mann gegen die Mitglieder der Partei, deren führender Geist er zu Lebzeiten gewesen und deren geistiger Heros er geblieben ist, einen Gegensatz von geradezu weltgeschichtlicher Ironie. Er selbst scheint nichts derart empfunden zu haben – in dieser unerschütterten Sicherheit lag ein gutes Theil seiner Kraft.“[171]

Differenziert hat Ernest Hamburger geurteilt, nämlich dass Stahl zwar: „als einer der Ersten gegen das Prinzip des laissez faire die Sturmfahne erhob. Karl Rodbertus, der Vater des Staatssozialismus erklärt, von ihm am meisten gelernt zu haben. Stahl behauptete einen wichtigen Platz unter den Denkern, die die konservative Partei mit sozialen Gedanken vertraut gemacht haben.“[172] und: „Ein Vorläufer des Nationalsozialismus war Stahl nicht.“[173] aber auch: „Stahl hat dem preußischen Junkertum das geistige Rüstzeug geschmiedet, mit dessen Hilfe es seine Zeit zu überdauern vermochte. Er hat es dadurch instand gesetzt, Preußen und Deutschland auf einen tragischen Irrweg und schließlich zusammen mit anderen unheilvollen Kräften von Katastrophe zu Katastrophe zu führen. Das Lebenswerk des hochbegabten Mannes brachte Deutschland keinen Segen.“[174] und sogar: „Er hat in unheilvoller Weise den Graben zwischen Deutschland und Westeuropa vertieft.“[175]

Fazit

Schließlich bleibt fraglich, ob der Realpolitiker Stahl, indem er sich in Theorie und Praxis an die Verhältnisse und Sachzwänge anpasste, um überhaupt Gehör bei den Mächtigen zu finden, tatsächlich den Lauf der Geschichte (Deutscher Sonderweg) wesentlich mitbestimmte oder allenfalls Details der scheinbar unabänderlichen Entwicklung der Dinge lediglich geringfügig in Nuancen mitbeeinflusste. Die Beurteilung seines historischen Wirkungsgrads hat oftmals mit Antisemitismus zu kämpfen. So hat etwa Bismarck, für den Stahl „eigentlich nur eine rhetorisch und wegen ihres Ansehens brauchbare Marionette war“,[176] obwohl er seine Redlichkeit (ohne jede Streberei und Byzantinismus)[177] und seinen Intellekt[178] lobte, doch schon Ende der 1840er Jahre festgestellt: „Er ist doch nur ein Jude … Führer, Fahnenträger ist er, weil der Präsident Gerlach ihm zur Seite steht.“[179]

Werke

- Über Ehre als Triebfeder der neuern Monarchie. In: Ferdinand Herbst: Ideale und Irrthümer des academischen Lebens in unserer Zeit, oder der offene Bund für das Höchste im Menschenleben. Zunächst für die teutsche studierende Jugend. Metzler, Stuttgart 1823, S. 228–237.

- Grundriß zu Vorlesungen über Philosophie des Rechts. s. n., München 1829

- Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht. Verlag der akademischen Buchhandlung J. C. B. Mohr, Heidelberg 1830–1837;

- Band 1: Die Genesis der gegenwärtigen Rechtsphilosophie. 1830;

- Band 2, Abtheilung 1–2: Christliche Rechts- und Staatslehre. 1833–1837.

- Auszüge daraus in: Restauration und Frühliberalismus 1814–1840. Hrsg. v. Hartwig Brandt Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979 (= Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, 3), S. 352–354, S. 366–376.

- Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten. Theodor Bläsing, Erlangen 1840, Digitalisat.

- De matrimonio ob errorem rescindendo commendatio, quam pro loco in iurisconsultorum Berolinensium ordine rite obtinendo. Trowitzsch, Berlin 1841 (Antrittsprogramm).

- Vortrag über Kirchenzucht. Gehalten in der Pastoral-Conferenz zu Berlin am 22. Mai 1845. Ludwig Oehmigke, Berlin, 1845, Digitalisat.

- Das monarchische Prinzip. Eine staatsrechtlich-politische Abhandlung. Mohr, Heidelberg 1845.

- Auszüge daraus in: Vormärz und Revolution 1840–1849. Hrsg. v. Hans Fenske. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976 (= Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, 4), S. 143–155, ISBN 3-534-04838-5.

- Fundamente einer christlichen Philosophie. Abdruck des ersten Buches meiner Philosophie des Rechts, zweiter Auflage mit Zugabe neuer Kapitel. Mohr, Heidelberg 1846, Digitalisat.

- Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum. Eine durch die Verhandlungen des Vereinigten Landtags hervorgerufene Abhandlung. Oehmigke, Berlin 1847.

- Die Revolution und die constitutionelle Monarchie. Eine Reihe ineinandergreifender Abhandlungen. Wilhelm Hertz, Berlin 1848, Digitalisat.

- Rechtswissenschaft oder Volksbewusstsein? Eine Beleuchtung der von Herrn Staatsanwalt von Kirchmann gehaltenen Vortrags: Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. In: Janus. Heft 4, 1848, ZDB-ID 514669-0, S. 119–150 (Sonderabdruck: Albert Förstner, Berlin 1848, Digitalisat).

- Die deutsche Reichsverfassung nach den Beschlüssen der deutschen National-Versammlung und nach dem Entwurf der drei königlichen Regierungen beleuchtet. Wilhelm Hertz, Berlin 1849, Digitalisat.

- Reden. (Aus den Verhandlungen der preußischen Ersten Kammer und des Volkshauses des Deutschen Unions-Parlaments 1849 und 1850). Wilhelm Hertz, Berlin 1850.

- Was ist die Revolution? Ein Vortrag auf Veranstaltung des evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke am 8. März 1852 gehalten. Wilhelm Schultze, Berlin 1852, Digitalisat.

- Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge: zu Berlin, März 1853. Wilhelm Schultze, Berlin 1853 (2. unveränderte Auflage. ebenda 1953; Neudruck der 2., unveränderten Auflage Berlin 1853. Scientia-Verlag, Aalen 1987, ISBN 3-511-10061-5).

- Friedrich Wilhelm der Dritte. Gedächtnißrede gehalten am 3. August 1853. Wilhelm Hertz, Berlin 1853.

- Die katholischen Widerlegungen. Eine Begleitungsschrift zur vierten Auflage meiner Vorträge über den Protestantismus als politisches Princip. Wilhelm Schultze, Berlin 1854, Digitalisat.

- Ausführungen über das Ehescheidungsgesetz. Wilhelm Hertz, Berlin 1855, Digitalisat.

- Parlamentarische Reden von Friedrich Julius Stahl. Herausgegeben und mit einleitenden Bemerkungen versehen von J. P. M. Treuherz. Hollstein, Berlin 1856.

- Daraus Auszug aus der Rede gegen den Liberalismus vom 15. April 1850 in: Der Weg zur Reichsgründung 1850–1870. Hrsg. v. Hans Fenske Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977 (= Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, 5), S. 33–36.

- Wider Bunsen. Wilhelm Hertz, Berlin 1856, Digitalisat.

- Die lutherische Kirche und die Union. Eine wissenschaftliche Erörterung der Zeitfrage. Wilhelm Hertz, Berlin 1859.

- Zum Gedächtniß Seiner Majestät des hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. und seiner Regierung. Vortrag gehalten im evangelischen Verein zu Berlin am 18. März 1861. Wilhelm Hertz, Berlin 1861, Digitalisat des Dritten Abdrucks.

- Siebzehn parlamentarische Reden und drei Vorträge. Nach letztwilliger Bestimmung geordnet und herausgegeben. Wilhelm Hertz, Berlin 1862, Digitalisat.

- Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche. Neunundzwanzig akademische Vorlesungen. Wilhelm Hertz, Berlin 1863, Digitalisat.

- Stahl und Rotenhan. Briefe des ersten an den zweiten. Herausgegeben von Ernst Salzer. In: Historische Vierteljahrsschrift. Band 14, 1911, ZDB-ID 200387-9, S. 514–551.

- Neue Briefe Friedrich Julius Stahls. Herausgegeben von Ernst Salzer. In: Deutsche Rundschau. Band 40, 1914, ZDB-ID 205873-x, S. 99–125.

- Olaf Koglin: Die Briefe Friedrich Julius Stahls. Kiel 1975 (Kiel, Univ., Diss., 1975).

Literatur

- Stahl. In: Hermann Wagener (Hrsg.): Staats- und Gesellschaftslexikon. Band 19: Seleuciden bis Stieglitz. Heinicke, Berlin 1865, S. 653–661 (Derselbe Artikel war im Spätsommer 1862 anonym in der Berliner Revue 28, ZDB-ID 513454-7, S. 179–270 und im Herbst desselben Jahres in der anonymen Schrift Pernice – Savigny – Stahl. Heinicke, Berlin 1862, S. 69–115 erschienen.).

- Ernst Landsberg: Stahl, Friedrich Julius. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 35, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 392–400.

- Erich Kaufmann: Friedrich Julius Stahl als Rechtsphilosoph des monarchischen Prinzips. Halle 1906 (Halle, Univ., Dissertation), (Abdruck in: Erich Kaufmann: Gesammelte Schriften. Zum achtzigsten Geburtstag des Verfassers am 21. September 1960. Herausgegeben von A. H. van Scherpenberg. Band 3: Rechtsidee und Recht. Rechtsphilosophische und ideengeschichtliche Bemühungen aus fünf Jahrzehnten. Schwartz, Göttingen 1960, S. 1–45).

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl. Geschichte seines Lebens. Band 1: Aufstieg und Entfaltung. 1802–1840. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1930 (Habil.-Schrift, Berlin 1930; der geplante zweite Band über 1840–1861 ist nicht erschienen).

- Peter F. Drucker: Friedrich Julius Stahl. Konservative Staatslehre und geschichtliche Entwicklung (= Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. Band 100, ISSN 0340-7012). Mohr, Tübingen 1933.

- Robert A. Kann: Friedrich Julius Stahl: A re-examination of his conservatism. In: The Leo Baeck Institute Yearbook. Vol. 12, Nr. 1, 1967, ISSN 0075-8744, S. 55–74, doi:10.1093/leobaeck/12.1.55.

- Hans P. Pyclik: Friedrich Julius Stahl. A Study of the Development of German Conservative Thought. 1802–1861. Minneapolis MN 1972 (Minneapolis MN, University of Minnesota, Dissertation).

- Hans-Joachim Schoeps: Preußen. Geschichte eines Staates (= Ullstein-Bücher. Nr. 3232). Vom Autor für die Taschenbuchausgabe durchgesehen. Ullstein, Frankfurt am Main/ Berlin/ Wien 1975, ISBN 3-548-13232-4 (zitiert nach Nachdruck: Nikol, Hamburg 2009, ISBN 978-3-86820-025-6)

- Hanns-Jürgen Wiegand: Das Vermächtnis Friedrich Julius Stahls, Ein Beitrag zur Geschichte konservativen Rechts- und Ordnungsdenkens. Athenäum, Königstein/Ts. 1980, ISBN 3-7610-6309-1.

- Christian Wiegand: Über Friedrich Julius Stahl. (1801–1862), Recht, Staat, Kirche (= Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35). Schöningh, Paderborn [u. a.] 1981, ISBN 3-506-73335-4 (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1978).

- Arie Nabrings: Friedrich Julius Stahl. Rechtsphilosophie und Kirchenpolitik (= Unio und Confessio. Band 9). Luther-Verlag, Bielefeld 1983, ISBN 3-7858-0286-2 (Zugleich: Münster, Univ., Diss., 1981).

- Carla di Pascale: Sovranità e ceti in Friedrich Julius Stahl. In: Quaderni Fiorentini 13(1984), S. 407–450.

- Panagiotis Kondylis, Konservativismus, Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Klett-Cotta, Stuttgart, 1986, ISBN 3-608-91428-5.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl (1802–1861). Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis (= Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band 33). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988, ISBN 3-525-35932-2. (Digitalisat)

- J.E. Toews: The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law: Savigny, Stahl and the ideology of the Christian German State, In: American Journal of Comparative Law, 37(1989), S. 139–169.

- Myoung-Jae Kim: Staat und Gesellschaft bei Friedrich Julius Stahl. Eine Innenansicht seiner Staatsphilosophie. Hannover 1993 (Hannover, Univ., Diss., 1993).

- Katharina Sobota: Friedrich Julius Stahl: Das Labyrinth. In: Katharina Sobota: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte (= Jus publicum. Band 22). Mohr, Tübingen 1997, ISBN 3-16-146645-4, S. 319–337 (Zugleich: Jena, Univ., Habil.-Schr., 1995).

- Wilhelm Füßl: Stahl, Friedrich Julius. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 10, Bautz, Herzberg 1995, ISBN 3-88309-062-X, Sp. 1130–1135.

- Christoph Schönberger: État de droit et État conservateur: Friedrich Julius Stahl. In: Olivier Jouanjan (Hg.): Figures de l'état de droit. Le Rechtsstaat dans l'histoire intellectuelle et constitutionnelle de l’Allemagne. Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2001, ISBN 2-86820-180-6. S. 177–191.

- Wilhelm Füßl: Friedrich Julius Stahl (1802–1861). In: Politische Theorien des 19. Jahrhunderts. Herausgegeben von Bernd Heidenreich. (1999) 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Akademie Verlag: Berlin 2002, S. 179–191, ISBN 3-05-003682-6.

- Helge Dvorak: Biographisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft. Band 1: Politiker. Teilband 5: R–S. Winter, Heidelberg 2002, ISBN 3-8253-1256-9, S. 477–479.

- C. Argyriadis-Kervegan: Une conception théocentrique des droits de l'homme: F.J.Stahl. In: M. Mathieu: Droit naturel et droits de l'homme, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2011, ISBN 978-2-7061-1639-1, S. 151–166.

- Amnon Lev: Ordnung und Sein. Stahl und die Grundlagen des modernen politischen Rechts. In: Jus Politicum, No 5. (juspoliticum.com).

- C. Argyriadis-Kervegan: Rousseau au prisme de la contre-révolution: Friedrich Julius Stahl. In: C. M. Herrera (Hg.): Rousseau chez les juristes. Kimé Paris 2013, ISBN 978-2-84174-627-9, S. 27–42.

- Hans-Christof Kraus: Stahl, Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 25, Duncker & Humblot, Berlin 2013, ISBN 978-3-428-11206-7, S. 32 (Digitalisat).

Weblinks

Anmerkungen

- Hans-Christof Kraus Stahl, Friedrich in: Neue Deutsche Biographie 25, Stadion – Tecklenborg, Berlin, 2013, S. 32 f.

- Seit 1930 Würzburg-Heidingsfeld. Die Angaben über den Geburtsort divergieren: Ernst Landsberg: Stahl, Friedrich Julius. In: Allgemeine Deutsche Biographie 35, 1893, S. 392–400 nennt München; dagegen die NDB (s.o) und Wilhelm Füßl in BBKL Band X (1995), Sp. 1130–1135: Heidingsfeld; in: Meyers Großes Taschenlexikon. 1981, ist Würzburg genannt. Bei Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 21 heißt es, sein Vater stammte aus Heidingsfeld bei Würzburg, die Eltern heirateten in München und zogen dann nach Würzburg, wo J. geboren wurde.

- Hans-Christof Kraus Stahl, Friedrich in: Neue Deutsche Biographie 25, Stadion – Tecklenborg. Berlin, 2013, S. 32 f.

- Nur lt. Hans-Joachim Schoeps: Preußen. Geschichte eines Staates. Frankfurt/Berlin/Wien 1975 (zit. n. Nachdruck Hamburg 2009), S. 209 erst am 11. August 1861.

- Katharina Sobota: Das Prinzip Rechtsstaat: verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte. Tübingen 1997, S. 319 ff.

- F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts. 2. Bd.: Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, 2. Abt.: Die Lehre vom Staat und die Principien des deutschen Staatsrechts, 6. Aufl. (1. Aufl. unter dem Titel: Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht, 1830–1837), S. 137 f.: „Der Staat soll Rechtsstaat seyn; das ist die Losung und ist auch in Wahrheit der Entwicklungstrieb der neueren Zeit. Er soll die Bahnen und Gränzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Weise des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern und soll die sittlichen Ideen von Staatswegen, also direkt, nicht weiter verwirklichen (erzwingen), als es der Rechtssphäre angehört, d.i. nur bis zur nothwendigsten Umzäunung. Dieß ist der Begriff des Rechtsstaats, nicht etwa, daß der Staat bloß die Rechtsordnung handhabe ohne administrative Zwecke, oder vollends bloß die Rechte der Einzelnen schütze, er bedeutet überhaupt nicht Ziel und Inhalt des Staates, sondern nur Art und Charakter, dieselben zu verwirklichen.“

- Abschnitt „Forschungskontroverse: Gab es eine Etappe der Formalisierung des Rechtsstaatskonzeptes?“ in Rechtsstaatsbegriff

- Neue Briefe Friedrich Julius Stahls, herausgegeben von Ernst Salzer, in: Historische Vierteljahrsschrift, Band 14, 1911, S. 102 (Zitiert nach Christian Wiegand: Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 11, Fn. 7).

- Max Lenz: Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Halle 1918, 2. Band 2. Hälfte: Auf dem Wege zur deutschen Einheit im neuen Reich. S. 125.

- Bayerische Israelitische Gemeindezeitung vom 10. November 1933.

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 20–37.

- So die Formulierung Masurs; laut Chr. Wiegand Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 15, Fn. 17 war es am 5. Oktober 1819.

- Helge Dvorak: Biographisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft. Band I Politiker, Teilband 5: R–S. Heidelberg 2002, S. 477.

- Chr. Wiegand Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 17.

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 42–77 (II. Universität und Burschenschaft).

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 17.

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 88.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 52 ff.

- Gerhard Masur: Friedrich Julius Stahl, Geschichte seines Lebens. Aufstieg und Entfaltung 1802–1840. Berlin 1930, S. 264 ff.

- Christian Wiegand: Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 21.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 86 ff.

- Max Lenz: Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Halle 1918, 2. Band 2. Hälfte: Auf dem Wege zur deutschen Einheit im neuen Reich. S. 20.

- Heinrich von Treitschke: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. 1879–1894: „Die Hegelianer hatten sich verschworen, den gefürchteten Gegner des Naturrechts aus dem Hörsaale herauszuscharren. Der schmächtige Mann mit den glitzernden Augen und den blassen scharfgeschnittenen orientalischen Gesichtszügen hielt aber tapfer aus …“

- Zitiert nach Christian Wiegand: Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 22 Fn. 44.

- HAB Wolfenbüttel, Cod. Guelf. Stahl/Wilkens, 22k. zit. n. Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 111, Anm. 15.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 111.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 112 f.

- Stahls „Beteiligung an den Demütigungen des jungen Gneist 1852/53“ erwähnt Christian Wiegand: Über Friedrich Julius Stahl (1801–1862). Recht, Staat, Kirche (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF H. 35), Paderborn 1981, S. 31 Fn. 75. Dazu auch Max Lenz: Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Halle 1918, 2. Band 2. Hälfte: Auf dem Wege zur deutschen Einheit im neuen Reich. S. 283 ff.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 115 ff.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis, Göttingen 1988, S. 118 f.

- Wilhelm Füßl: Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl. Das monarchische Prinzip und seine Umsetzung in die parlamentarische Praxis. Göttingen 1988, S. 114.

- Lt. einem Brief Otto von Gerlachs vom 27. März 1848 aus Magdeburg an Hengstenberg brachte er sich kurzfristig in Sicherheit(Füßl, S. 122). Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass er für Hessen-Darmstadt am Vorparlament in Frankfurt teilgenommen haben könnte(Bundesarchiv: Mitglieder des Vorparlaments und des Fünfzigerausschusses PDF-Datei; 79 kB, S. 15).

- Zweite Abhandlung in: Die Revolution und die constitutionelle Monarchie.