Paris–Roubaix

Paris–Roubaix ist eines der berühmtesten klassischen Eintagesrennen im Straßenradsport und zählt zu den fünf Monumenten des Radsports. Prägend für das etwa 250 Kilometer lange Rennen sind die Abschnitte auf Kopfsteinpflaster (Pavé-Sektoren).

Das erstmals 1896 ausgetragene Rennen findet jährlich an einem Sonntag Mitte April in Nordfrankreich statt und wird als Die Königin der Klassiker (La Reine des Classiques), oder auch als Hölle des Nordens (L’Enfer du Nord) bezeichnet. Die Bezeichnung Hölle des Nordens bekam das Rennen nach dem Ersten Weltkrieg, der die Region, in welcher das Rennen stattfindet, verwüstet hatte.[1]

Seit 1977 wird der Frühjahrsklassiker nicht mehr in Paris, sondern rund 80 km nördlich, vor dem Schloss in Compiègne, gestartet. Das Ziel befindet sich im Vélodrome von Roubaix.

Veranstalter des Rennens ist die Amaury Sport Organisation (ASO), die auch die Tour de France organisiert.[2]

Geschichte

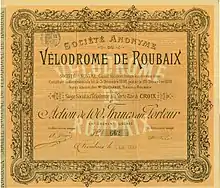

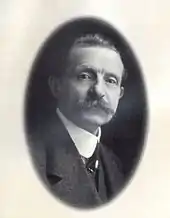

Eine Vorläuferin der heutigen Radrennbahn von Roubaix, das „Vélodrome roubaisien“, wurde 1895 im Parc Barbieux errichtet und war in den folgenden Jahren Ort zahlreicher Bahnrennen wie der französischen Steher-Meisterschaften und des Bol d’Or. Zwei Unternehmer aus Roubaix, Theo Vienne und Maurice Pérez, hatten den Bau der 333,33 Meter langen Piste initiiert und schließlich auch die Idee, ein Rennen zu organisieren, das auf dieser Radrennbahn enden sollte: Paris—Roubaix. Sie wandten sich an den Chefredakteur der französischen Radsportzeitschrift Le Vélo, Paul Rousseau. Dieser schickte seinen Mitarbeiter Victor Breyer aus, die Strecke zu erkunden. Bis Amiens fuhr Breyer mit einem Kollegen im Auto, am kommenden Tag weiter mit dem Fahrrad. Als er in Roubaix ankam, war er derartig schmutzig und durchgefroren, dass er daran dachte, das Rennen abzusagen. Doch nach einem Bad und einem guten Abendessen habe er seine Meinung geändert, so wird berichtet, und die erste Ausgabe von Paris–Roubaix wurde 1896 ausgetragen.[3]

Die erste Ausgabe des Rennens 1896 fand am 19. April 1896 mit 48 Teilnehmern statt;[4] es gewann der Deutsche Josef Fischer,[5] und er blieb bis zum Sieg von John Degenkolb 2015 der einzige deutsche Paris–Roubaix-Sieger. Die meisten Siege in der Hölle des Nordens gelangen mit jeweils vier Siegen den beiden Belgiern Roger De Vlaeminck, der zwischen 1972 und 1977 seine vier Triumphe auf der Radrennbahn von Roubaix feiern (und einen Pokal in der Form eines Pflastersteins entgegennehmen) konnte, und Tom Boonen im Zeitraum von 2005 bis 2012. Mit fünf Siegen in sechs Jahren dominierte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre das Team Mapei den Kopfsteinpflaster-Klassiker. Zweimal (1996 und 1998) konnte die Mannschaft sogar alle drei Podiumsplätze besetzen.

Bis 1923 fand das Rennen jährlich an Ostersonntag statt, weshalb es den Beinamen La Pascale erhielt. In den ersten Jahren fand es hinter Schrittmachern (Fahrräder oder Motorräder) statt, von 1898 bis 1900 waren diese Automobile. 1908 und 1909 waren Schrittmacher nur noch bis Beauvais zulässig und ab 1910 gänzlich untersagt.[6]

Paris–Roubaix war von 1989 bis zu dessen Ende nach der Saison 2004 Teil des zehn Rennen umfassenden Rad-Weltcups und gehörte ab 2005 für drei Saisons zur neu eingeführten UCI ProTour, einer Serie der wichtigsten Radrennen des Jahres. Seit 2011 gehört das Rennen zur Nachfolgeserie UCI WorldTour. Die Streckenführung von Paris–Roubaix ändert sich von Jahr zu Jahr nur unwesentlich.

Der Vélo Club Roubaix veranstaltet alle zwei Jahre eine Jedermannausgabe, bei der auf dem Originalkurs neben Teilstrecken über 120 oder 190 oder auch die komplette Strecke des Profirennens von rund 260 Kilometern absolviert werden kann, jeweils mit dem Ziel im Vélodrome von Roubaix.

Der französische Sportjournalist Jacques Goddet betrachtete das Profi-Rennen Paris–Roubaix als „ein letztes Überbleibsel aus der heroischen Vergangenheit, das letzte Bindeglied zur Tradition, welcher der Radsport seine Größe verdankt“.[7]

Im Februar 2019 wurde bekannt, dass die Junioren-Austragung des Rennens Le Pavé de Roubaix, die nicht von der ASO, sondern vom VC Roubaix organisiert wird, aus finanziellen Gründen eventuell nicht stattfinden könne. John Degenkolb, Gewinner des Elite-Rennens im Jahr 2015, rief daraufhin eine Spendenaktion aus und steuerte selbst 2500 Euro bei. Dank seiner Initiative konnte die Austragung gesichert werden.[8]

Im Jahr 2020 wurde das Rennen wegen der COVID-19-Pandemie zunächst abgesagt.[9] Anfang Mai wurde bekannt gegeben, dass das Rennen auf den 25. Oktober verschoben wird und zudem erstmals auch ein Rennen für Frauen (Paris–Roubaix Femmes) ausgetragen werden soll.[10] Aufgrund steigender Infektionszahlen in der Metropolregion Lille, zu der auch Roubaix gehört, wurde das Rennen im Oktober 2020 endgültig abgesagt und die nächste Auflage für den 11. April 2021 geplant.[11] Am 1. April 2021 wurde die Erstaustragung des Frauenrennens auf den 2. Oktober und das Männerrennen auf den 3. Oktober 2021 verlegt.[12]

Theo Vienne

Theo Vienne Victor Breyer

Victor Breyer Start im Jahre 1896

Start im Jahre 1896 Das Rennen 1900

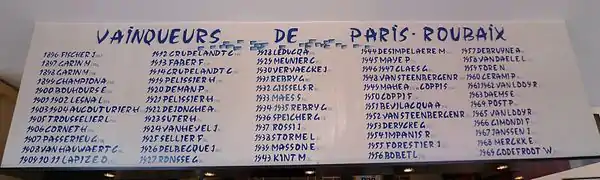

Das Rennen 1900 Siegerliste im Café des Vélodromes

Siegerliste im Café des Vélodromes

Pavé-Sektoren

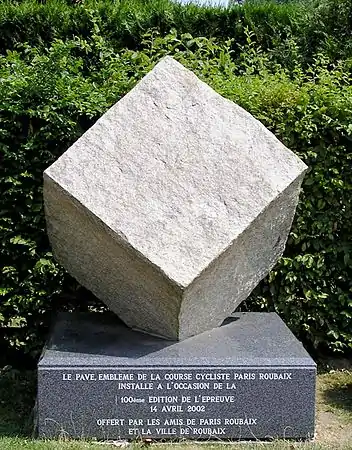

Denkmal für den Pflasterstein, errichtet anlässlich der 100. Auflage des Rennens (2002)

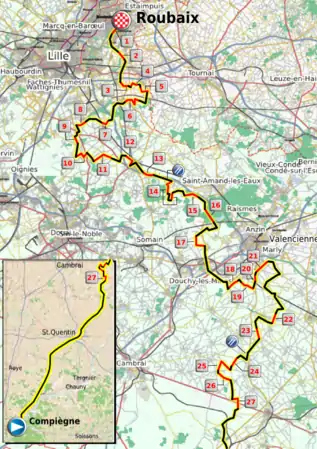

Denkmal für den Pflasterstein, errichtet anlässlich der 100. Auflage des Rennens (2002) Die 27 Pavé-Sektoren des Rennens 2011 – nummeriert ab Roubaix entgegen der Richtung des Rennens

Die 27 Pavé-Sektoren des Rennens 2011 – nummeriert ab Roubaix entgegen der Richtung des Rennens Der Wald von Arenberg am 13. April 2008

Der Wald von Arenberg am 13. April 2008

Charakteristisch für den auf völlig flachem Terrain stattfindenden Klassiker sind die berühmten Pavés, Kopfsteinpflasterpassagen: Wege – teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammend – mit grobem Kopfsteinpflaster, die das Rennen besonders bei Nässe und diffuser Beleuchtung zu einer außerordentlichen Tortur werden lassen. Ursprünglich war das Kopfsteinpflaster der übliche Straßenbelag im Norden Frankreichs; nachdem aber zunehmend diese Straßen asphaltiert wurden, entschieden sich die Organisatoren im Jahr 1967 Kopfsteinpflasterpassagen auf Feld- und Waldwegen in das Rennen zu integrieren.[1] Heute werden viele Pavés von der französischen Regierung eigens für den Radklassiker erhalten. Der Verein Les Amis de Paris–Roubaix ist seit 1977 darum bemüht, Passagen mit Kopfsteinpflaster zu erhalten, zu restaurieren, neue Abschnitte zu erschließen und für das Rennen zu sichern.

Bei der Planung der Strecke für das erste Rennen im Jahre 1896 versuchte Victor Breyer, Passagen mit Kopfsteinpflaster, belgische Blöcke genannt, zu vermeiden, da man ein „leichtes“ Rennen durchführen wollte – „leicht“ im Gegensatz zu den bisherigen „Monsterrennen“ über mehrere hundert Kilometer, wie etwa Bordeaux–Paris. So waren die pavés nur auf den letzten 30 Kilometern zu finden, wo die Rennfahrer, um diesen auszuweichen, über Bürgersteige fuhren. „Die Kopfsteinpflaster, die heute in die Strecke aufgenommen sind, sind grimmiger und primitiver als die Straßen, auf denen vor 100 Jahren gefahren wurde. Der heutige Klassiker Paris–Roubaix ist die Rekonstruktion einer Vergangenheit, die es nie gegeben hat.“[13]

Der wohl berüchtigtste Pavéabschnitt ist der durch den Wald von Wallers-Arenberg, die Trouée d’Arenberg, der nach zwei Dritteln des rund 250 km langen Rennens bereits oft eine Vorentscheidung bewirkte. 2005 wurde ein Teil des Pflasters aufwendig restauriert, der Abschnitt insgesamt etwas entschärft; er hat dennoch seine Bewertung als 5-Sterne-Abschnitt (höchste Schwierigkeitsstufe) behalten. In den ähnlich schwierigen, im letzten Rennviertel folgenden Pavéabschnitten von Mons-en-Pévèle und Carrefour de l’Arbre fällt ebenfalls häufig eine Vorentscheidung.

Während der 111. Ausgabe im Jahr 2013 mussten die Fahrer insgesamt 27 Kopfsteinpflaster-Passagen überwinden. Die Sektoren sind in die Kategorien 1 bis 5 eingeteilt, wobei 5 die höchste Schwierigkeitsstufe ist. Ausschlaggebend für die Kategorisierung ist der Zustand des Kopfsteinpflasters, die Länge des Abschnitts und auch die Lage im Rennen. 2013 waren der Wald von Arenberg, Mons-en-Pévèle und der Carrefour de l’Arbre in die Kategorie 5 eingeteilt. Insgesamt mussten 52,6 Kilometer Kopfsteinpflaster bewältigt werden.[14]

| Sektor-Nr. | Name | Rennkilometer | Länge (in m) | Kategorie |

|---|---|---|---|---|

| 27 | Troisvilles – Inchy | 98,5 | 2200 | 3 |

| 26 | Viesly – Quiévy | 105 | 1800 | 3 |

| 25 | Quiévy – Saint-Python | 107,5 | 3700 | 4 |

| 24 | Saint-Python | 112,5 | 1500 | 2 |

| 23 | Vertain – Saint-Martin-sur-Écaillon | 120 | 2300 | 3 |

| 22 | Verchain-Maugré – Quérénaing | 130 | 1600 | 3 |

| 21 | Quérénaing – Maing | 133 | 2500 | 3 |

| 20 | Maing – Monchaux-sur-Écaillon | 136,5 | 1600 | 3 |

| 19 | Haveluy – Wallers | 149,5 | 2500 | 4 |

| 18 | Trouée d’Arenberg | 158 | 2400 | 5 |

| 17 | Wallers – Hélesmes | 164 | 1600 | 3 |

| 16 | Hornaing – Wandignies-Hamage | 170,5 | 3700 | 4 |

| 15 | Warlaing – Brillon | 178 | 2400 | 3 |

| 14 | Tilloy – Sars-et-Rosières | 181,5 | 2400 | 4 |

| 13 | Beuvry-la-Forêt – Orchies | 188 | 1400 | 3 |

| 12 | Orchies | 193 | 1700 | 3 |

| 11 | Auchy-lez-Orchies – Bersée | 199 | 2600 | 4 |

| 10 | Mons-en-Pévèle | 205 | 3000 | 5 |

| 9 | Mérignies – Avelin | 211 | 700 | 2 |

| 8 | Pont-Thibaut – Ennevelin | 214,5 | 1400 | 3 |

| 7 | Templeuve (Moulin-de-Vertain) | 220,5 | 500 | 2 |

| 6 | Cysoing – Bourghelles Bourghelles – Wannehain | 227 229,5 | 1300 1100 | 3 3 |

| 5 | Camphin-en-Pévèle | 234 | 1800 | 4 |

| 4 | Carrefour de l’Arbre | 236,5 | 2100 | 5 |

| 3 | Gruson | 239 | 1100 | 2 |

| 2 | Willems – Hem | 246 | 1400 | 2 |

| 1 | Roubaix, Allée Charles Crupelandt | 253 | 300 | 1 |

Im Rennen am 8. April 2018 kam der 23-jährige Belgier Michael Goolaerts durch Herzstillstand am linken Streckenrand zu Sturz, dies geschah etwa bei Rennkilometer 100 auf der in Fahrtabfolge zweiten Pavé-Passage Nr. 28 von Viesly nach Briastre mit leichtem Gefälle. Goolaerts konnte zwar nach mehreren Minuten durch Sanitäter wiederbelebt werden, doch starb er noch am selben Abend in einem Krankenhaus in Lille.[15][16]

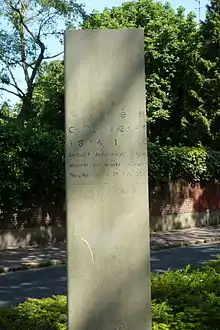

Allée Charles Crupelandt

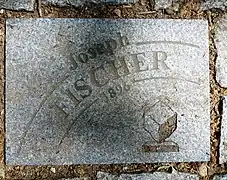

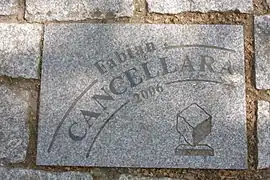

Die letzten 300 Meter vor dem Vélodrome von Roubaix sind nach dem einzigen Paris–Roubaix-Sieger aus Roubaix, Charles Crupelandt, Allée Charles Crupelandt benannt. Anlässlich des 100. Jahrestages von Crupelandts Sieg im Jahre 1912 wurden 2012 zwischen den dortigen Pflastersteinen kleine Steintafeln aus Granit mit den Namen der bisherigen Sieger eingelassen.[17]

Palmarès

1896 bis 1980

Ab 1981

| Jahr | Sieger | Vorsprung | Zweiter | Dritter | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| 1981 | gl.Zt. | Hinault gewann im Weltmeister-Trikot aus einer enorm prominent besetzten sechsköpfigen Spitzengruppe heraus. Er ist der bis heute letzte Tour-de-France-Sieger, der auch in Roubaix gewonnen hat. Seine legendäre Abneigung gegenüber der Kopfsteinpflaster-Strecke unterstrich er mit der Aussage nach seinem Sieg: "Dieses Rennen ist großer Unsinn."[18] | |||

| 1982 | 16 s | ||||

| 1983 | 1:15 min | ||||

| 1984 | gl.Zt. | ||||

| 1985 | 1:51 min | ||||

| 1986 | 1 s | Kelly gewann als erster Fahrer im selben Jahr Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix. | |||

| 1987 | gl.Zt. | ||||

| 1988 | 2 s | Fignon erreichte fast zwei Minuten nach Demol und Wegmüller das Ziel. | |||

| 1989 | gl.Zt. | Die zwei Belgier hatten 59 Sekunden Vorsprung auf die vierköpfige nächste Gruppe. | |||

| 1990 | gl.Zt. | ||||

| 1991 | 1:07 min | ||||

| 1992 | 34 s | Ludwig erreichte das beste Resultat eines Deutschen seit Josef Fischer 1900. | |||

| 1993 | gl.Zt. | Der 38-jährige Duclos-Lassalle gewann mit hauchdünnem Vorsprung von wenigen Zentimetern.[19] Der drittplatzierte Ludwig hatte über 2 Minuten Rückstand. | |||

| 1994 | 1:13 min | ||||

| 1995 | 1:56 min | ||||

| 1996 | gl.Zt. | Das 100-jährige Jubiläum des Rennens. Das berühmte Mapei-Triple: Teamkollegen Museeuw, Bortolami und Tafi gewinnen mit 2:38 min Vorsprung. Mapei-Sportdirektor Patrick Lefevere hatte die Reihenfolge festgelegt. Siehe Paris–Roubaix 1996. | |||

| 1997 | gl.Zt. | Frédéric Guesdon gewann im Sprint einer für Roubaix-Verhältnisse ungewöhnlich großen Gruppe von acht Fahrern. Er ist der bisher letzte französische Sieger des Rennens. | |||

| 1998 | 4:16 min | ||||

| 1999 | 2:14 min | ||||

| 2000 | 15 s | Erik Zabels beste Platzierung in Roubaix. | |||

| 2001 | 34 s | ||||

| 2002 | 3:04 min | ||||

| 2003 | gl.Zt. | ||||

| 2004 | gl.Zt. | ||||

| 2005 | gl.Zt. | ||||

| 2006 | 1:23 min | ||||

| 2007 | 52 s | ||||

| 2008 | gl.Zt. | Einer Attacke von Cancellara 36 km vor dem Ziel konnten nur Boonen und Ballan folgen. Im Ziel hatten die drei Fahrer einen Vorsprung von 3:39 Minuten. | |||

| 2009 | 47 s | ||||

| 2010 | 2:00 min | Cancellara hatte bereits 45 Kilometer vor dem Ziel attackiert. | |||

| 2011 | 19 s | ||||

| 2012 | 1:39 min | ||||

| 2013 | gl.Zt. | ||||

| 2014 | 20 s | ||||

| 2015 | gl.Zt. | John Degenkolb gewann im Sprint einer für Roubaix-Verhältnisse großen Gruppe von sieben Fahrern, die größte Gruppe seit 1997. Degenkolb siegte als erster Deutscher seit 1896 und holte als zweiter Fahrer überhaupt neben Sean Kelly 1986 im gleichen Jahr das Double von Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix. | |||

| 2016 | gl.Zt. | Mit Mathew Hayman gewann erst zum zweiten Mal nach Stuart O’Grady 2007 ein Australier, beim Sprint einer 4-köpfigen Fahrergruppe. Tom Boonen verpasste knapp mit Platz 2 Rekordsieger bei Paris–Roubaix mit 5 Siegen zu werden. | |||

| 2017 | gl.Zt. | Greg Van Avermaet gewann das Rennen aus einer Gruppe von zunächst drei, dann fünf Fahrern heraus. Das Hauptfeld folgte mit zwölf Sekunden Rückstand. Es war Van Avermaets erster Sieg bei einem „Monument des Radsports“. | |||

| 2018 | gl.Zt. | Peter Sagan gewann das Rennen durch eine Attacke 50 km vor dem Ziel und setzte sich in einem Sprint gegen Silvan Dillier durch. | |||

| 2019 | gl.Zt. | ||||

| 2020 | wegen Corona-Pandemie abgesagt | ||||

| 2021 | gl.Zt. | ||||

Paris-Roubaix Femmes

| Jahr | Sieger | Vorsprung | Zweite | Dritte | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| 2021 | 1:17 | Lizzie Deignan gewann die erste Austragung des Rennens für Frauen nach einer Solofahrt über 80 km. |

U23 / Amateure

- 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

- 2019

Thomas Pidcock

Thomas Pidcock - 2018

.svg.png.webp) Stan Dewulf

Stan Dewulf - 2017

Nils Eekhoff

Nils Eekhoff - 2016

Filippo Ganna

Filippo Ganna - 2015

Lukas Spengler

Lukas Spengler - 2014

Mike Teunissen

Mike Teunissen - 2013 nicht ausgetragen

- 2012

Bob Jungels

Bob Jungels - 2011

Ramon Sinkeldam

Ramon Sinkeldam - 2010

Taylor Phinney

Taylor Phinney - 2009

Taylor Phinney

Taylor Phinney - 2008

Coen Vermeltfoort

Coen Vermeltfoort - 2007

.svg.png.webp) Damien Gaudin

Damien Gaudin - 2006

Tom Veelers

Tom Veelers - 2005

Dmitri Kosontschuk

Dmitri Kosontschuk - 2004

Koen de Kort

Koen de Kort - 2003

Sergey Lagutin

Sergey Lagutin - 2002

Michail Timoschin

Michail Timoschin - 2001

Jaroslaw Popowytsch

Jaroslaw Popowytsch - 2000

Eric Baumann

Eric Baumann - 1999

.svg.png.webp) Sébastien Joly

Sébastien Joly - 1998

Thor Hushovd

Thor Hushovd - 1997

.svg.png.webp) Marc Chanoine

Marc Chanoine - 1996

.svg.png.webp) Dany Baeyens

Dany Baeyens - 1995

.svg.png.webp) Damien Nazon

Damien Nazon - 1994

.svg.png.webp) Kurt Dhont

Kurt Dhont - 1993

Marek Leśniewski

Marek Leśniewski - 1992

.svg.png.webp) Stéphane Chanteur

Stéphane Chanteur - 1991

.svg.png.webp) Eric Larue

Eric Larue - 1990

.svg.png.webp) Thierry Gouvenou

Thierry Gouvenou - 1989

.svg.png.webp) Frédéric Moncassin

Frédéric Moncassin - 1988

.svg.png.webp) Laurent Bezault

Laurent Bezault - 1987

.svg.png.webp) Franck Boucanville

Franck Boucanville - 1986

.svg.png.webp) Vincent Thorey

Vincent Thorey - 1985

.svg.png.webp) Christian Chaubet

Christian Chaubet - 1984

.svg.png.webp) Thierry Marie

Thierry Marie - 1983

.svg.png.webp) Frank Verleyen

Frank Verleyen - 1982

.svg.png.webp) Rudy Rogiers

Rudy Rogiers - 1981

.svg.png.webp) Kenny De Maerteleire

Kenny De Maerteleire - 1980

Stephen Roche

Stephen Roche - 1979

.svg.png.webp) Marc Madiot

Marc Madiot - 1978

.svg.png.webp) Alfons De Wolf

Alfons De Wolf - 1977

.svg.png.webp) Michel Lloret

Michel Lloret - 1976

.svg.png.webp) Gérard Simonnot

Gérard Simonnot - 1975

.svg.png.webp) Pol Verschuere

Pol Verschuere - 1974

.svg.png.webp) Marc Steels

Marc Steels - 1973

.svg.png.webp) Patrick Beon

Patrick Beon - 1972

.svg.png.webp) Yvan Benaets

Yvan Benaets - 1971

.svg.png.webp) Louis Verreydt

Louis Verreydt - 1970

.svg.png.webp) Enzo Mattioda

Enzo Mattioda - 1969

.svg.png.webp) Roger Desmaret

Roger Desmaret - 1968

.svg.png.webp) Alain Vasseur

Alain Vasseur - 1967

.svg.png.webp) Georges Pintens

Georges Pintens

Junioren

Die Juniorenaustragung läuft unter dem Namen Le Pavé de Roubaix. Das Rennen ist seit dem Jahr 2007 Teil des UCI Men Juniors Nations’ Cup.

- 2019

Hidde van Veenendaal

Hidde van Veenendaal - 2018

Lewis Askey

Lewis Askey - 2017

Thomas Pidcock

Thomas Pidcock - 2016

Jarno Mobach

Jarno Mobach - 2015

Bram Welten

Bram Welten - 2014

Magnus Klaris

Magnus Klaris - 2013

Mads Pedersen

Mads Pedersen - 2012

Mads Würtz Schmidt

Mads Würtz Schmidt - 2011

.svg.png.webp) Florian Sénéchal

Florian Sénéchal - 2010

.svg.png.webp) Jasper Stuyven

Jasper Stuyven - 2009

.svg.png.webp) Guillaume Van Keirsbulck

Guillaume Van Keirsbulck - 2008

Andrew Fenn

Andrew Fenn - 2007

.svg.png.webp) Fabien Taillefer

Fabien Taillefer - 2006

Raymond Kreder

Raymond Kreder - 2005

Michael Bär

Michael Bär - 2004

Geraint Thomas

Geraint Thomas - 2003

.svg.png.webp) Anthony Colin

Anthony Colin

Siehe auch

Weblinks

- Offizielle Website (Männerrennen)

- Offizielle Website (Frauenrennen)

- Paris–Roubaix – die Königin der Klassiker, la Pascale, die Hölle des Nordens. cycling4fans.com, abgerufen am 26. April 2015.

- Tortur de France – Radsportklassiker Paris-Roubaix. spiegel.de, abgerufen am 26. April 2015.

- Paris–Roubaix in der Datenbank von ProCyclingStats.com

- Paris-Roubaix Espoirs in der Datenbank von ProCyclingStats.com

- Paris-Roubaix Juniors in der Datenbank von ProCyclingStats.com

Literatur

- Philippe Bouvet, Pierre Callewaert, Jean-Luc Gatellier: Paris–Roubaix. Die Hölle des Nordens. Delius Klasing, Bielefeld 2011, ISBN 978-3-7688-3268-7.

- Pascal Sergent: Paris-Roubaix. Chronique d’une Legende. 1896–1991. Editions VC Roubaix, 1990. (französisch)

- Pascal Sergent: A century of Paris-Roubaix. Bromley Books, England. ISBN 0-9531729-0-2. (englisch)

- Un siècle de Paris–Roubaix. Editions Eekloonaar, Eeklo, 1996. (französisch)

Einzelnachweise

- Procycling. (Deutsche Ausgabe), April 2013, S. 94 ff: Rennvorschau Paris-Roubaix.

- Jessica Bretsch: Frühjahrsklassiker – Geschichte und Vermarktung. In: Lars Nuschke/Christian Becker (Hrsg.): Quo vadis Radsport? Die „Skandalsportart“ zwischen Doping und Sponsoren. Sterke, Göttingen 2008, S. 135.

- Les Woodland: The real Hell of the North. In: Cyclingnews. 18. April 2006, abgerufen am 22. Mai 2015.

- Distanz-Radwettfahrt Paris-Roubaix. In: Neues Wiener Tagblatt. Demokratisches Organ / Neues Wiener Abendblatt. Abend-Ausgabe des („)Neuen Wiener Tagblatt(“) / Neues Wiener Tagblatt. Abend-Ausgabe des Neuen Wiener Tagblattes / Wiener Mittagsausgabe mit Sportblatt / 6-Uhr-Abendblatt / Neues Wiener Tagblatt. Neue Freie Presse – Neues Wiener Journal / Neues Wiener Tagblatt, 20. April 1896, S. 399 (online bei ANNO).

- Distanzfahrt und Armbinde.: Allgemeine Sport-Zeitung, Jahrgang 1896, S. 399 (online bei ANNO).

- Jessica Bretsch: Frühjahrsklassiker – Geschichte und Vermarktung. In: Lars Nuschke/Christian Becker (Hrsg.): Quo vadis Radsport? Die „Skandalsportart“ zwischen Doping und Sponsoren. Sterke, Göttingen 2008, S. 134.

- Zitiert nach: Benjo Maso: Der Schweiß der Götter. Die Geschichte des Radsports. Covadonga Verlag, Bielefeld 2011, ISBN 978-3-936973-60-0, S. 278.

- Nico Dick: Organisator Parijs-Roubaix U19: „Degenkolb is een zegen voor onze sport“. In: WielerFlits. Abgerufen am 17. Februar 2019 (niederländisch).

- Wegen Corona-Virus: Das Sterben der Radrennen. In: wort.lu. 18. März 2020, abgerufen am 7. Mai 2020.

- Erstes Paris-Roubaix für Frauen wird mit Freude erwartet. In: classic.rad-net.de. 6. Mai 2020, abgerufen am 6. Mai 2020.

- Paris-Roubaix 2020 wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt. In: classic.rad-net.de. 9. Oktober 2020, abgerufen am 9. Oktober 2020.

- Paris-Roubaix in den Herbst verschoben. In: rad-net.de. 1. April 2021, abgerufen am 1. April 2021.

- Benjo Maso: Der Schweiß der Götter. Die Geschichte des Radsports. Covadonga Verlag, Bielefeld 2011, ISBN 978-3-936973-60-0, S. 279.

- 111. Paris-Roubaix mit 27 Pavé-Sektoren. radsport-news.com, 3. April 2013, abgerufen am 26. April 2015.

- Inquiétude pour Michael Goolaerts, victime d'un malaise en course sur Paris-Roubaix lequipe.fr, 8. April 2018, aktualisiert 15:29, abgerufen am 9. April 2018. (französisch)

- Paris-Roubaix : Michael Goolaerts est décédé. L’Équipe, 8. April 2018, abgerufen am 9. April 2018 (französisch).

- La marbrerie Vandermalière grave les pavés du nom des vainqueurs de Paris-Roubaix. In: lavoixdunord.fr. 11. April 2019, abgerufen am 2. Juni 2020 (französisch).

- Follow the Badger. (Nicht mehr online verfügbar.) rouleur.cc, archiviert vom Original am 7. September 2015; abgerufen am 26. April 2015 (englisch).

- Paris-Roubaix : cinq arrivées mythiques. europe1.fr, 10. April 2011, abgerufen am 26. April 2015 (französisch).