Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt ist eine Stadt im Landkreis Oder-Spree des Landes Brandenburg am Westufer der Oder. Sie entstand als Planstadt nach einem Beschluss im Juli 1950 als sozialistische Wohnstadt für das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO). Das Werk ist noch heute ein bedeutender Arbeitgeber. Gebaut wurde nahe dem historischen, seit dem 13. Jahrhundert bestehenden Ort Fürstenberg (Oder), mit dem der seit 1953 Stalinstadt genannte Ortsteil 1961 zu Eisenhüttenstadt vereint wurde. Die Stadt ist ein Mittelzentrum und bildete bis 1993 einen eigenen Stadtkreis. Seitdem hat sie den Status einer amtsfreien Großen kreisangehörigen Stadt.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Oder-Spree | |

| Höhe: | 44 m ü. NHN | |

| Fläche: | 63,47 km2 | |

| Einwohner: | 23.373 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 368 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 15890 | |

| Vorwahl: | 03364 | |

| Kfz-Kennzeichen: | LOS, BSK, EH, FW | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 67 120 | |

| Stadtgliederung: | Kernstadt und 3 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Zentraler Platz 1 15890 Eisenhüttenstadt | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Frank Balzer (SPD) | |

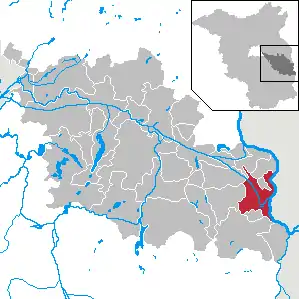

| Lage der Stadt Eisenhüttenstadt im Landkreis Oder-Spree | ||

Karte | ||

Durch seine Geschichte als komplette Stadtneugründung und den städtebaulichen Aufbau mit diversen Baudenkmalen gilt Eisenhüttenstadt als besonderes Bauensemble.

Geografie

Eisenhüttenstadt liegt auf einer Talsandterrasse des Warschau-Berliner Urstromtales. Im Süden ist es vom Hügelland einer Endmoräne, den Diehloer Bergen, begrenzt. In Eisenhüttenstadt mündet der Oder-Spree-Kanal in die Oder.

Die Stadt liegt etwa 25 Kilometer südlich von Frankfurt (Oder), 25 Kilometer nördlich von Guben und 110 Kilometer von Berlin entfernt.

Eisenhüttenstadt befindet sich im äußersten Norden der Niederlausitz und ist nach Cottbus und Żary (Sorau) deren drittgrößte Stadt. Im Landkreis Oder-Spree ist Eisenhüttenstadt, nach Fürstenwalde/Spree, die zweitgrößte Stadt.

Nachbargemeinden

| Müllrose Siehdichum |

Frankfurt (Oder) Brieskow-Finkenheerd Wiesenau Vogelsang |

Ziebingen |

| Schlaubetal Beeskow |

.svg.png.webp) |

Kloppitz |

| Möbiskruge | Lawitz Neuzelle |

Crossen an der Oder |

Die Gemeinden auf der östlichen Oderseite in Polen sind nur über die Brücken in Frankfurt (Oder), Coschen oder Guben zu erreichen, da die zerstörte Oderbrücke nicht wieder errichtet worden ist.

Stadtgliederung

Die Stadt besteht aus dem nach 1950 entstandenen Stadtzentrum und den eingemeindeten Ortsteilen:[2]

Das Stadtzentrum ist wiederum in sieben Wohnkomplexe unterteilt, die ursprünglich mit Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen sowie Schulen und Kindergärten ausgestattet waren.

Wohnplätze

- Diehloer Ziegelei

- Schrabischmühle

- Waldsiedlung

Geschichte

Historischer Überblick

Bereits nach 1251 wurde auf dem heutigen Stadtgebiet im Rahmen der Territorialpolitik des meißnischen Markgrafen Heinrichs des Erlauchten die Stadt Fürstenberg im Verband der Niederlausitz gegründet. 1286 ist sie als Civitas und Zollstätte bezeugt. Im 14. Jahrhundert veranlasste Kaiser Karl IV. den Bau einer Stadtmauer. Von 1316 bis 1817 stand die Grundherrschaft mit geringen Unterbrechungen dem Kloster Neuzelle zu. Der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebildete Rat hatte die Niedergerichte inne, gemeinsam mit dem Abt von Neuzelle auch die Obergerichte.

Nach dem Prager Frieden 1635 kam Fürstenberg mit der Niederlausitz zum Kurfürstentum Sachsen, 1815 fiel es an Preußen. Das abseits der Fernstraße Frankfurt (Oder) – Guben an einer wenig bedeutenden Oderfähre gelegene, aber als Zollstätte wichtige Städtchen, in dem auch Fischerei und Schifffahrt betrieben wurden, hatte im Jahr 1830 1686 Einwohner. Mit dem Bau der Bahn von Frankfurt (Oder) nach Breslau 1846 und im Anschluss an den hier in die Oder mündenden Oder-Spree-Kanal (1891) begann eine industrielle Entwicklung mit Glashütten, Werften, Säge-, Öl- und Getreidemühlen. Die jüdische Gemeinde der Stadt nahm 1890 ihren Friedhof in Nutzung, der später von den Nazis zerstört wurde. Zwischen 1871 und 1900 verdoppelte sich die Bevölkerungszahl auf 5.700, bis 1933 stieg sie auf 7.054. Im Jahre 1925 wurde ein Oderhafen angelegt.

Für die Kriegsvorbereitungen der Nationalsozialisten entstand zwischen dem Kanal, der Bahnlinie und der Schönfließer Chaussee (heute Beeskower Straße) das Chemische Zentralwerk der DEGUSSA, in dem während des Zweiten Weltkrieges Häftlinge eines Außenlagers des KZ Sachsenhausen und Kriegsgefangene des M-Stammlager III B (Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager) Zwangsarbeit verrichteten, bei der Tausende ums Leben kamen. Außerdem wurden sie im Oder Gerätebau eingesetzt, einer ausgelagerten Rüstungsfabrik von Rheinmetall-Borsig, im Kraftwerk Vogelsang an der Oder, im Forst und beim Straßenbau. Zwischen 1940 und 1943 wurde am Oder-Spree-Kanal der GBI-Hafen errichtet, mit einem Granitlager für die geplante Reichshauptstadt, der heutige Hafen Eisenhüttenstadt.

Am 24. April 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt. Fürstenberg (Oder) wurde Garnisonsstadt der sowjetischen Truppen. Die Industrieanlagen wurden zum großen Teil als Reparationsleistung demontiert.[3]

Auf dem III. Parteitag der SED vom 20. bis 24. Juli 1950 wurde der Beschluss zum Bau des Eisenhüttenkombinats Ost (EKO) und einer sozialistischen Wohnstadt bei Fürstenberg (Oder) gefasst. Die neue Wohnstadt sollte nach den „16 Grundsätzen des Städtebaus“ und im architektonischen Stil des Sozialistischen Klassizismus errichtet werden.

Am 18. August 1950 erfolgte der symbolische erste Axthieb zum Baubeginn des Eisenhüttenkombinats. Am 1. Januar 1951 legte Minister Fritz Selbmann den Grundstein für den ersten Hochofen, der am 19. September 1951 den Betrieb aufnahm. Bis 1955 entstanden fünf weitere Hochöfen. Am 1. Februar 1953 wurde die Wohnstadt als selbstständiger Stadtkreis aus dem Kreis Fürstenberg herausgelöst und am 7. Mai 1953 aus Anlass des Todes von Stalin in Stalinstadt umbenannt. Ursprünglich sollte die Stadt zum 70. Todestag von Karl Marx den Namen Karl-Marx-Stadt erhalten,[4] den dann aber stattdessen Chemnitz erhielt. Ende des Jahres 1953 hatte die Stadt 2.400 Einwohner, im Jahre 1960 bereits 24.372. Fürstenberg (Oder) wurde 1952 Kreisstadt und hatte 1960 eine Einwohnerzahl von 6.749.

Am 13. November 1961 wurden die Städte Fürstenberg (Oder) (mit dem Ortsteil Schönfließ) und Stalinstadt zu Eisenhüttenstadt zusammengeschlossen, um im Rahmen der Entstalinisierung den unerwünscht gewordenen Namen zu tilgen.[5] Dabei wurde die Stadt Fürstenberg (Oder) aus dem Landkreis Fürstenberg herausgelöst und der bereits unter dem Namen Stalinstadt bestehenden kreisfreien Stadt zugeschlagen. Eisenhüttenstadt war dann bis zur Bildung des Landkreises Oder-Spree sowohl kreisfreie Stadt als auch Kreisstadt des Kreises Eisenhüttenstadt im Bezirk Frankfurt (Oder).

Am 19. September 1986 wurde unter großer politischer Anteilnahme in der Bundesrepublik ein Abkommen über die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt unterzeichnet.[6]

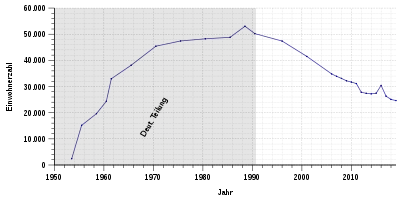

Mit dem Ausbau des Hüttenwerks stieg die Einwohnerzahl bis 1988 auf den historischen Höchststand von über 53.000. Im Jahre 1993 erfolgte die Eingemeindung des Ortes Diehlo. 1996 wurde die Neue Deichbrücke über den Oder-Spree-Kanal wiederaufgebaut. Mit dem Strukturwandel nach der Wiedervereinigung hat sich die Einwohnerzahl nahezu halbiert. Um den Schrumpfungsprozess zu beherrschen, wurde ein Stadtumbauprogramm begonnen, das mit dem Abriss und der Sanierung zahlreicher Wohnungen verbunden ist.

Ortsname

Der etwas sperrige Name der Stadt hat immer schon dazu animiert, griffigere Bezeichnungen zu kreieren. In der Umgangssprache wird die Stadt oft verkürzt mit „Hüttenstadt“ oder „Hütte“ bezeichnet. Aufgrund des Verfalls seit 1989 wird die Stadt heute im Volksmund bisweilen „Schrottgorod“ genannt.[7] Schrott verballhornte darin das Eisen als ein zur Wiederverwertung anstehendes Material, die Endung -gorod die russische Endung für -stadt.[8]

Eingemeindungen

Die Gemeinde Diehlo wurde im Jahr 1993 Ortsteil von Eisenhüttenstadt.

Bevölkerungsentwicklung

Bei der folgenden Übersicht der Einwohnerzahlen von Eisenhüttenstadt (vor 1961 Stalinstadt) handelt es sich um amtliche Fortschreibungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR (bis 1989) und des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (ab 1990).

| Jahr | Einwohner |

|---|---|

| 1953 | 2.400 |

| 1955 | 15.157 |

| 1958 | 19.629 |

| 1960 | 24.372 |

| 1961 | 32.970 |

| 1965 | 38.138 |

| 1970 | 45.410 |

| 1975 | 47.414 |

| 1980 | 48.253 |

| 1985 | 48.810 |

| 1988 | 53.048 |

| Jahr | Einwohner |

|---|---|

| 1990 | 50.216 |

| 1995 | 47.376 |

| 2000 | 41.493 |

| 2005 | 34.818 |

| 2006 | 33.914 |

| 2007 | 33.091 |

| 2008 | 32.214 |

| 2009 | 31.689 |

| 2010 | 31.132 |

| 2011 | 27.795 |

| 2012 | 27.410 |

| Jahr | Einwohner |

|---|---|

| 2013 | 27.205 |

| 2014 | 27.444 |

| 2015 | 30.416 |

| 2016 | 26.325 |

| 2017 | 25.057 |

| 2018 | 24.633 |

| 2019 | 23.878 |

| 2020 | 23.373 |

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl: ab 1995 jeweils 31. Dezember,[9][10][11] ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Der starke Bevölkerungszuwachs im Jahr 2015 hängt mit der Aufnahme von Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt zusammen. Der Rückgang 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der untergebrachten Flüchtlinge wieder deutlich gesunken ist.[12]

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Eisenhüttenstadt besteht aus 32 Stadtverordneten und dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgender Sitzverteilung:[13]

| SPD | AfD | Linke | BVFO* | CDU | Grüne | Piraten | REP | FDP | Gesamt | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008 | 9 | – | 11 | 4 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 32 |

| 2014 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 31 |

| 2019 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | 32 |

* Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder)

Bürgermeister

Bürgermeister von Stalinstadt bzw. seit 1961 Eisenhüttenstadt:

- 1953–1956: Albert Wettengel (SED)

- 1956–1965: Max Richter (SED)

- 1965–1969: Siegfried Sommer (SED)

- 1969–1985: Werner Viertel (SED)

- 1985–1988: Manfred Sader (SED)

- 1988–1990: Ottokar Wundersee (SED)

- 1990–1993: Wolfgang Müller (CDU)

- 1993–2009: Rainer Werner (SPD)

- 2010–2018: Dagmar Püschel (Die Linke)

- seit 2018: Frank Balzer (SPD)

Balzer wurde in der Bürgermeisterstichwahl am 8. Oktober 2017 mit 67,9 % der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von acht Jahren[14] gewählt.[15]

Wappen

Das Wappen wurde am 31. Januar 1992 genehmigt.

Blasonierung: „In goldenem Feld über drei blauen Wellenfäden in Rot rechts ein Hochhaus, links ein Hochofensystem überhöht von dem bandförmig blauen Teilumriss einer links gewandten Friedenstaube.“[16]

Eisenhüttenstadt führt seit 1973 ein Wappen, das von Johannes Hansky (1925–2004) entworfen wurde. Im Vordergrund werden ein rotes Hochhaus und daneben ein roter Hochofen dargestellt, die für das metallurgische Zentrum stehen. Darüber schwebt stilisiert eine Friedenstaube. Im Schildfuß symbolisieren drei blaue Wellen die Lage an der Oder.[17]

Städtepartnerschaften

- Dimitrowgrad in Bulgarien

- Drancy in Frankreich

- Głogów (Glogau) in Polen

- Saarlouis im Saarland, 1986 begründet, erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft

Kirchliche Einrichtungen

Die evangelische Friedensgemeinde Eisenhüttenstadt nutzte für Gottesdienste in Schönfließ zunächst einen Raum in einer Gaststätte. In der Neustadt waren zunächst ein sogenannter Evangeliumswagen, zwischenzeitlich ein Zelt und ab 1952 eine Baracke vorhanden. Für die geplanten Wohnsiedlungen, damals noch als Stalinstadt, waren seitens Walter Ulbricht keine kirchlichen Einrichtungen und insbesondere keine Kirchtürme vorgesehen. Das heutige evangelische Kirchengebäude und Gemeindezentrum in der Neustadt wurde nach 1976 erbaut und geht mit auf den langjährigen Einsatz des späteren Ehrenbürgers Pfarrer Heinz Bräuer zurück.[18]

Im Ortsteil Fürstenberg wurde die im Krieg stark zerstörte Nikolaikirche provisorisch aufgebaut und nach der Wende grundlegend saniert. Die neuapostolische Gemeinde in Eisenhüttenstadt hat eine Kirche im Stadtteil Fürstenberg.

Seit den 1920er Jahren gab es eine baptistische Gemeindearbeit, aus der 1990 die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde als selbstständige Gemeinde hervorging.[19]

Zur katholischen Pfarrei Beata Maria Virgo in Neuzelle gehören in Eisenhüttenstadt die Kirche Heiligstes Herz Jesu in Fürstenberg und die 1994 eingeweihte Kirche Heilig Kreuz in Schönfließ, die bis 2019 eine eigene Pfarrei bildeten.[20][21]

Sehenswürdigkeiten und Kultur

In der Liste der Baudenkmale in Eisenhüttenstadt und der Liste der Bodendenkmale in Eisenhüttenstadt stehen die vom Land Brandenburg unter Denkmalschutz gestellten Kulturdenkmale der Stadt.

Bauwerke

- Flächendenkmal Wohnstadt des Hüttenwerks (Größtes Flächendenkmal Deutschlands)

- Großgaststätte Aktivist, 1953 erbaut und mittlerweile als Baudenkmal geführt.

Das Gebäude im Stil des sozialistischen Klassizismus wurde nach der Wende privatisiert und bis August 2010 für rund fünf Millionen Euro restauriert. Auf einem Teil der bisherigen Fläche konnte eine neue Gaststätte mit 100 Plätzen eingeweiht werden. Die verbleibende größere Fläche wurde in Büroräume umgebaut.[22] - Technisches Denkmal Zwillingsschachtschleuse (erbaut von 1925 bis 1929)

Geschichtsdenkmale

- Sowjetisches Ehrenmal am Platz des Gedenkens für mindestens 4109 sowjetische Kriegsgefangene. Das Ehrenmal wurde 1951 errichtet und in eine Gruft unter dem Ehrenmal die Gebeine aus den ursprünglichen Massengräbern umgebettet, da diese dem Stahlwerk weichen mussten.

- Gedenkanlage auf dem Friedhof des Ortsteils Fürstenberg an der Kastanienstraße für 101 Kriegsgefangene des Stammlagers.

- Gedenkstein auf dem Gelände des Stalag III B, aus Granitblöcken, die für die „Soldatenhalle“ der Welthauptstadt Germania vorgesehen waren.

- Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof am Kirchhofweg für die ermordete Fürstenberger jüdische Kaufmannsfamilie Fellert

- Gedenktafel am Geburtshaus des erschossenen jüdischen Bürgers Siegfried Fellert und seiner Frau Emma in der Königstraße 61

- Sowjetisches Ehrenmal in Fürstenberg

Im Ortsteil Fürstenberg sind an der Königstraße 61 durch den Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für Emma und Siegfried Fellert verlegt worden.[23][24]

Kultur- und Veranstaltungsorte

- Friedrich-Wolf-Theater (benannt nach Friedrich Wolf)

- Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR

- Städtisches Museum und Galerie

- Feuerwehrmuseum

- Stadtbibliothek

- Kulturzentrum

- Club Hans Marchwitza

- Evangelisches Gemeindezentrum Robert-Koch-Str.37

- Freilichtbühne in den Diehloer Bergen

- Inselhalle auf dem Inselvorplatz

Regelmäßige Veranstaltungen

- Stadtfest (in der Regel am letzten Augustwochenende, 2007 mit 250.000 Besuchern)

- Brückenfest im Stadtteil Fürstenberg/Oder (ausgesetzt)

- Schönfließer Heimatfest im Stadtteil Schönfließ

- Drachenbootrennen am Trockendock

- Tanzwoche für Amateurtänzer, professionelles Tanztheater und Solokünstler

- Musical Schneemann Snowys Abenteuer (im Dezember jeden Jahres im Friedrich-Wolf-Theater)

Musik

Vermutlich seiner Sperrigkeit wegen, die zahllose Assoziationen weckt und eines gewissen Rhythmus nicht entbehrt, existieren verschiedene Musiktitel mit dem Namen der Stadt:

- 2004: Mariachis feat. Ivo Lotion: Eisenhüttenstadt (Single mit vier Versionen; Reggae)

- 2004: Der Plan: Die Verschwörung: Eisenhüttenstadt (Pop)

- 2004: Dirk Michaelis: Eisenhüttenstadt

- 2005: Aki Takase, Alex von Schlippenbach & DJ Illvibe: LOK 03: Eisenhüttenstadt. (Jazz)

- 2006: Theodore Angst: Eisenhüttenstadt (Rock)

- 2013: Sven Helbig: Eisenhüttenstadt (Avantgarde)

- 2018: Acht Eimer Hühnerherzen: Eisenhüttenstadt (Pop)[25]

In Eisenhüttenstadt gedrehte Filme

- 1963: Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen (Kinderfilm, Regie: Rolf Losansky; mit Lieselott Baumgarten und Fred Delmare)

- 1963: Ofenbauer (Dokumentarfilm, Regie: Jürgen Böttcher)

- 1963: Silvester am Hochofen (Dokumentarfilm, Regie: Jürgen Böttcher)

- 1967: Die gefrorenen Blitze (Spionagefilm der DEFA, Regie: János Veiczi)

- 1992: Eisenzeit (Dokumentarfilm, Regie: Thomas Heise)

- 1997: Pi – Die Polizistin (Spielfilm, Regie: Carolin Otto)

- 2000: Ein halbes Jahrhundert (Dokumentarfilm, vds, Regie: Tilo Schönherr)

- 2005: Das Schwalbennest (Fernsehfilm, Regie: Maris Pfeiffer)

- 2006: Hüttenstadt (Dokumentarfilm, Regie: Johanna Ickert)

- 2007: Lunik – Der Film (Spielfilm, Regie: Gilbert Beronneau)

- 2010: 60 Jahre Stadt und Werk (Dokumentarfilm, vds, Regie: Tilo Schönherr)

- 2017: Das schweigende Klassenzimmer (Spielfilm, Regie: Lars Kraume)

- 2018: H. Beckert, (Kurzfilm, Regie: Maik Richter)

- 2019: Und der Zukunft zugewandt (Spielfilm, Regie: Bernd Böhlich)

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Am 18. August 1950 gab der Minister für Industrie der DDR, Fritz Selbmann, mit den ersten Axtschlägen zum Fällen einer Kiefer den Start frei für den Bau des Eisenhüttenkombinats Ost (EKO).

Die Wirtschaft in Eisenhüttenstadt wird heute von der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH dominiert. ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ist ein integriertes Hüttenwerk und gehört zu ArcelorMittal, dem weltweit größten Stahlkonzern. Das aus dem VEB Eisenhüttenkombinat Ost bzw. der EKO Stahl GmbH hervorgegangene Unternehmen ist gegenwärtig das größte in Brandenburg.

Das kanadische Rohstoffunternehmen 5N Plus eröffnete 2008 ein Werk in Eisenhüttenstadt.

Die Neue Oderwerft fertigt und repariert Binnenschiffe aller Art. Sie ist aus mehreren in Fürstenberg angesiedelten Werften hervorgegangen.

Seit dem Frühjahr 2011 produziert die Firma Progroup AG, Wellpappen-Rohpapiere für die Verpackungsindustrie in Europa. Im Zuge der Ansiedelung der neuen Papierfabrik wurden auf dem Gelände ein neues Heizkraftwerk von der Firma EnBW Propower GmbH sowie eine neue Kläranlage des örtlichen Trink- und Abwasserzweckverbandes in Betrieb genommen.

Öffentliche Einrichtungen

Die Stadt ist Sitz des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt, das zum Bezirk des Landgerichts Frankfurt (Oder) gehört.

Das städtische Krankenhaus betreibt neben sieben Kliniken, drei Tageskliniken und einem MVZ in Eisenhüttenstadt auch Tageskliniken in Beeskow (Psychiatrie) und Guben (Geriatrie).[26]

Straßenverkehr

Eisenhüttenstadt wird von der Bundesstraße 112 durchquert, die aufgrund des Ausbaus der Neiße-Trasse seit 2015 eine schnelle Verbindung nach Frankfurt (Oder) ermöglicht. In der Stadt beginnt die Bundesstraße 246 nach Beeskow. Die nächstgelegene Autobahnanschlussstelle ist Frankfurt (Oder)-Mitte an der A 12.

Zwar liegt Eisenhüttenstadt direkt an der polnischen Grenze, hat aber keinen direkten Grenzübergang. Die nächsten Grenzübergänge befinden sich in Coschen (15 km), Frankfurt (Oder) (25 km) und in Guben (30 km).

.jpg.webp)

Schienenverkehr

Der Bahnhof Eisenhüttenstadt liegt an der Bahnstrecke Frankfurt (Oder)–Cottbus und befindet sich im Stadtteil Fürstenberg. Stündlich gibt es Verbindungen der RB11 nach Cottbus bzw. Frankfurt (Oder), seltener auch direkte Verbindungen des RE1 nach Brandenburg Hbf bzw. Magdeburg Hbf.

| Linie | Verlauf | Takt | Fahrzeuge |

|---|---|---|---|

| RB 11 | Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt – Neuzelle – Guben – Peitz Ost – Cottbus-Sandow – Cottbus | Stündlich | BR 442 |

| RE 1 | (Cottbus – Guben – Eisenhüttenstadt) – Frankfurt (Oder) – Berlin Hbf – Brandenburg – Magdeburg | Stündlich (Mo–Fr);

nicht am Vormittag |

BR 182 + 5 Doppelstockwagen |

| Stand: 12. Dezember 2021 | |||

Schifffahrt

Eisenhüttenstadt liegt an einer Bundeswasserstraße der Ausbauklasse III, der Oder-Spree-Kanal mündet hier in die Oder. Auf dem Wasserweg sind die Küsten der Nord- und Ostsee sowie viele europäische Metropolen zu erreichen. Die Stadt betreibt den Hafen Eisenhüttenstadt mit Bahnanschluss und Straßenanbindung.

Luftverkehr

Der nächstgelegene Flughafen ist Berlin Brandenburg. Ein Verkehrslandeplatz liegt am Nordwestrand der Stadt im zur Gemeinde Siehdichum gehörenden Pohlitz.

Kfz-Kennzeichen

Ab 1994 wurde das Unterscheidungszeichen EH durch das kreisweite Zeichen LOS abgelöst.[27] Aufgrund der Kennzeichenliberalisierung kann seit 2017 bei Zulassungen auch wieder das Zeichen EH gewählt werden, nachdem sich die Eisenhüttenstädter in Umfragen mehrheitlich für die Wiedereinführung des Altkennzeichens ausgesprochen hatten.[28][29]

Bildung

Heute existieren in Eisenhüttenstadt fünf Grundschulen, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und ein Gymnasium. Weiterhin gibt es ein Oberstufenzentrum mit angeschlossenem beruflichem Gymnasium, drei berufliche Schulen und Fachoberschulen, zwei Förderschulen und zwei weitere Weiterbildungseinrichtungen. Träger der Schulen sind die Stadt Eisenhüttenstadt, der Landkreis Oder-Spree und private Träger.

Albert-Schweitzer-Gymnasium

1991 entstand das durch den Stadtkreis Eisenhüttenstadt getragene Gymnasium als Städtisches Gymnasium Eisenhüttenstadt. Mit Neubildung des Landkreises Oder-Spree wechselte 1993 die Trägerschaft. Am 30. Oktober 1996 erhielt die Schule den Namen Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die Namensgebung erfolgte im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und des Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Seit Mai 2009 kann auf dem Schulgelände eine Albert-Schweitzer-Ausstellung besichtigt werden, die eine Dauerleihgabe des Niederlausitzer Albert-Schweitzer-Freundeskreises ist.

Oberstufenzentrum Oder-Spree

Das Oberstufenzentrum Oder-Spree mit über 3500 Auszubildenden und Schülern ist die größte Bildungseinrichtung im Landkreis Oder-Spree und betreibt den Außenstandort Gottfried-Wilhelm-Leibnitz in der Waldstraße 10. Die Einrichtung vereint Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachoberschule und des beruflichen Gymnasiums. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Bildungs- und Erziehungsarbeit ist die Pflege vielfältiger internationaler Beziehungen mit Partnerschulen unter anderem in Japan, Schweden, Frankreich, Holland, Dänemark und Polen. Die Schule fusionierte 2012 mit dem OSZ Palmnicken in Fürstenwalde/Spree, wo die Schulleitung und das Sekretariat ihren Sitz haben.

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e. V.

Die Schule ist seit dem Jahr 1954 eine staatlich anerkannte Fachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe. Ihr früherer Name ist Medizinische Fachschule Eisenhüttenstadt – MeFa. Sie wird von einem Verein getragen, dessen Mitglieder Gesundheitseinrichtungen der Region sind[30].

Medien

In Eisenhüttenstadt erscheint als tägliche Regionalzeitung die Märkische Oderzeitung mit einem eigenen Lokalteil. Daneben werden die Anzeigenblätter Märkischer Markt und Märkischer Sonntag herausgegeben.

Außerdem wird in der Stadt mit dem Oder-Spree-Fernsehen (OSF) ein lokales Fernsehprogramm produziert, das in Eisenhüttenstadt, Neuzelle und Beeskow über Kabel zu empfangen ist.

Sport

In den Sportanlagen Waldstraße befindet sich das Stadion der Hüttenwerker.

Mit dem Eisenhüttenstädter FC Stahl, dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der SG Aufbau Eisenhüttenstadt und dem 1. FC Fürstenberg stellte die Stadt bis zum 30. Juni 2016 vier Vereine im Bereich Fußball. Diese waren von der Brandenburg-Liga bis zur Kreisliga vertreten. Zum 1. Juli 2016 fusionierten der Eisenhüttenstädter FC Stahl, die SG Aufbau Eisenhüttenstadt und der 1. FC Fürstenberg und starteten als FC Eisenhüttenstadt den Spielbetrieb auf der 6. Spielebene (Brandenburg-Liga), der er auch in der Saison 2018/2019 angehört.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Heinz Bräuer (1916–2007), erster Pfarrer von Stalinstadt 1953 bis 1983

Söhne und Töchter der Stadt

- Bernhard Lösener (1890–1952), nationalsozialistischer Jurist, in Fürstenberg (Oder) geboren

- Oskar Haidinger (1908–1987), Jurist und Bundesrichter, in Fürstenberg (Oder) geboren

- Manfred Sader (1936–2009), Oberbürgermeister von Eisenhüttenstadt, in Schönfließ geboren

- Friedrich Liechtenstein (* 1956), Musiker und Entertainer

- Elke Pollack (* 1960), Malerin und Grafikerin

- Thomas Sonnenburg (* 1963), Sozialpädagoge

- Ekkehard Steinhäuser (* 1964), evangelischer Theologe

- Sven Helbig (* 1968), Produzent, Musiker

- Paul van Dyk (* 1971), DJ, Komponist und Musikproduzent

- Sebastian Nakajew (* 1976), Schauspieler

- Susann Engert (* 1978), Politikerin (SPD)

- Martin Maleschka (* 1982), Fotograf und Installationskünstler

- Clemens Rostock (* 1984), Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

- Bernhard Hansky (* 1988) Opernsänger

darunter Sportler

- Udo Beyer (* 1955), Kugelstoßer, Olympiasieger 1976

- Hans-Georg Beyer (* 1956), Handballspieler, Olympiasieger 1980

- Detlef Gerstenberg (1957–1993), Leichtathlet

- Frank Schaffer (* 1958), Leichtathlet

- Katharina Bullin (* 1959), Volleyballspielerin

- Gisela Beyer (* 1960), Leichtathletin

- Hendrik Reiher (* 1962), Ruderer

- Ute Langenau (* 1966), Volleyballspielerin

- Torsten Gutsche (* 1968), Kanute, Olympiasieger 1992 und 1996

- Kathrin Boron (* 1969), Ruderin, mehrfache Olympiasiegerin

- Sören Lausberg (* 1969), Radrennfahrer

- Amadeus Wallschläger (* 1985), Fußballspieler

- Roger Kluge (* 1986), Radrennfahrer

- Florian Müller (* 1986), Fußballspieler

- Christian John (* 1993), Ringer

- Pia Kästner (* 1998), Volleyballspielerin

- Paul Jaeckel (* 1998), Fußballspieler

- Leon Schneider (* 2000), Fußballspieler

Mit Eisenhüttenstadt verbundene Persönlichkeiten

- Karl-Heinz Zieger (1911–1982) Produktionsdirektor des Eisenhüttenkombinats Ost

- Erich Markowitsch (1913–1991), Werkdirektor des Eisenhüttenkombinats Ost, Generaldirektor des VEB Bandstahlkombinat und DDR-Minister

- Otto Schutzmeister (1920–1985), Maler und Grafiker, lebte in Eisenhüttenstadt

- Herbert Burschik (1922–1990), Bildhauer, lebte in Eisenhüttenstadt

- Werner Bauer (1925–1994), Kinder- und Jugendbuchautor, lebte in Eisenhüttenstadt[31]

- Johannes Hansky (1925–2004), sorbischer Maler, Grafiker und Schöpfer des Stadtwappens, lebte lange Zeit in Eisenhüttenstadt

- Helmut Preißler (1925–2010), Schriftsteller, lebte in Eisenhüttenstadt

- Rudolf Bahro (1935–1997), DDR-Regimekritiker, verbrachte seine Schulzeit in der Stadt

- Tamara Bunke (1937–1967), Mitkämpferin Che Guevaras in Bolivien, legte in Eisenhüttenstadt ihr Abitur ab

- Karl Döring (* 1937), Generaldirektor des VEB Bandstahlkombinat und Vorstandsvorsitzender der EKO Stahl AG

- Rolf Henrich (* 1944), Jurist, Autor und ehemaliger DDR-Dissident, Erstunterzeichner des Gründungsaufrufs des Neuen Forums, lebt in Eisenhüttenstadt

- Andreas Ludwig (* 1954), Gründer und langjähriger Leiter des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt

- Matthias Steier (* 1959), Maler, lebt in Eisenhüttenstadt

- Sabine Rennefanz (* 1974), Journalistin und Autorin, wuchs in Eisenhüttenstadt auf

Literatur

- Karl Mundstock: Helle Nächte. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 1952. (Roman über den Bau des Eisenhüttenkombinats Ost)

- Hans Marchwitza: Roheisen. Verlag Tribüne, Berlin 1955. (Roman über den Bau des Eisenhüttenkombinats Ost)

- Eisenhüttenstadt und seine Umgebung (= Werte unserer Heimat. Band 45). 1. Auflage. Akademie Verlag, Berlin 1986.

- Rosmarie Beier (Hrsg.): aufbau west – aufbau ost. Die Planstädte Wolfsburg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit. Wissenschaftlicher Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung. Stuttgart 1997.

- Andreas Ludwig: Eisenhüttenstadt. Wandel einer industriellen Gründungsstadt in fünfzig Jahren, Brandenburger historische Hefte Nr. 14. Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam 2000, ISBN 3-932502-24-8.

- Martin Maleschka: Architekturführer Eisenhüttenstadt. DOM publishers, Berlin 2021, ISBN 978-3-86922-094-9.

Weblinks

- Eisenhüttenstadt.de, die offizielle Internetseite der Stadt

- Wolfgang Kil: Das schwierige Denkmal. 50-jährige Altstadt sucht neue Bewohner, in: Freitag, H. 01/2008

- Steffen Lehmann: Zu Besuch in der sozialistischen Planstadt Eisenhüttenstadt: So sah die DDR aus, in: Reiseland Brandenburg, 4. Dezember 2014

- Linkkatalog zum Thema Eisenhüttenstadt bei curlie.org (ehemals DMOZ)

- RBB-Dokumentation über Eisenhüttenstadt, 20. Februar 2018

- Stahl-Zeiten. 70 Geschichten aus 70 Jahren Unternehmensgeschichte ArcelorMittal Eisenhüttenstadt

Einzelnachweise

- Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (PDF-Datei; 950 KB) (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen) (Hilfe dazu).

- Dienstleistungsportal der Landesverwaltung Brandenburg. Stadt Eisenhüttenstadt

- Axel Drieschner, Barbara Schulz: Rüstungswirtschaft und Zwangsarbeit in Fürstenberg (Oder). Abgerufen am 9. Dezember 2017.

- Mario Frank: Walter Ulbricht. Eine deutsche Biografie, 2000, Siedler-Verlag, ISBN 3-88680-720-7.

- Aktuelle Kamera: Nachrichten-Verlese | ARD Mediathek. Abgerufen am 17. November 2021.

- Jörg Beuthner: ZeitZeichen Sendung vom 19 September 2011. Die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft wird zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt geschlossen. (Nicht mehr online verfügbar.) In: ZeitZeichen. Westdeutscher Rundfunk, 19. September 2011, archiviert vom Original am 12. Februar 2013; abgerufen am 19. September 2011 (Wenn die Seite gelöscht werden sollte, ist ein Manuskript der Sendung auf Anfrage beim WDR zu bekommen).

- Web-Archiv.org Modernes Leben – Goethe-Institut (Memento vom 23. Januar 2011 im Internet Archive)

- Jörg Niendorf: Eine Straße für den Missionar. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Berliner Morgenpost. 9. April 2006, archiviert vom Original am 30. September 2007; abgerufen am 11. Juni 2013.

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Oder-Spree (PDF) S. 14–17

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- 2595 Einwohner weniger innerhalb eines Jahres. In: Märkische Oderzeitung, 5. Januar 2018

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 74

- Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl am 8. Oktober 2017

- Wappenangaben. Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- Wappen von Eisenhüttenstadt und Ortsteilen

- Heinz Bräuer: Die ersten drei Jahrzehnte der evangelischen Friedenskirchgemeinde Eisenhüttenstadt – Erinnerungen. (Memento vom 19. Juli 2011 im Internet Archive; PDF; 20 MB)

- Baptisten in Eisenhuettenstadt – Gemeinde. sites.google.com; abgerufen am 14. April 2017.

- Pfarrei Heiligstes Herz Jesu-Heilig Kreuz Eisenhüttenstadt. Bistum Görlitz, abgerufen am 27. Juli 2020.

- Ein Neubau ersetzte die baufällige Kirchenbaracke. Märkische Oder-Zeitung; abgerufen am 27. Juli 2020.

- DDR-Gaststätte „Aktivist“ in Eisenhüttenstadt restauriert. Kurzinformation in: Berliner Zeitung, 11./12. September 2010, S. 33

- Emma Fellert. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 22. Februar 2014; abgerufen am 9. Dezember 2011.

- Siegfried Fellert. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 22. Februar 2014; abgerufen am 9. Dezember 2011.

- Acht Eimer Hühnerherzen – Eisenhüttenstadt (Offizielles Video).

- Interneite des Klinikums

- EH Kfz Kennzeichen – Nummernschild für Eisenhüttenstadt. Abgerufen am 13. Oktober 2018.

- Eisenhüttenstädter erhalten „EH-Kennzeichen“ zurück – Niederlausitz Aktuell. (niederlausitz-aktuell.de [abgerufen am 13. Oktober 2018]).

- Kennzeichen EH auf kennzeichen-auto.de, abgerufen am 18. November 2021

- Gesundheitsschule Eisenhüttenstadt. Abgerufen am 29. Juni 2019.

- Spannende Bücher von einem aus „Hütte“. In: Lausitzer Rundschau. 21. Juli 2003, abgerufen am 6. September 2021.