Erkner

Erkner ist eine Kleinstadt im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg, die südöstlich an Berlin grenzt.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Oder-Spree | |

| Höhe: | 40 m ü. NHN | |

| Fläche: | 16,53 km2 | |

| Einwohner: | 11.935 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 722 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 15537 | |

| Vorwahl: | 03362 | |

| Kfz-Kennzeichen: | LOS, BSK, EH, FW | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 67 124 | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Friedrichstraße 6–8 15537 Erkner | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Henryk Pilz | |

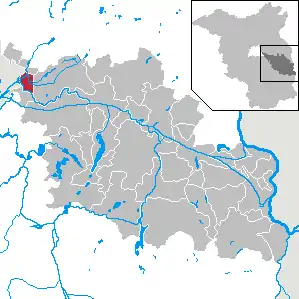

| Lage der Stadt Erkner im Landkreis Oder-Spree | ||

Karte | ||

Geografie

Erkner liegt in waldreicher Umgebung zwischen dem Dämeritzsee, einer Ausweitung der Spree, und dem Flakensee, in den im Stadtbereich die Löcknitz mündet. Nachbarorte sind Woltersdorf, Grünheide (Mark), Gosen-Neu Zittau und Berlin.

Grenzbesonderheiten

Die Stadt Erkner liegt innerhalb des Berliner Autobahnrings, mit Ausnahme eines kleinen Waldstückes an der Spree bei Jägerbude in ihrem äußersten Südosten. Im Süden bildet das diesseitige Ufer der Spree die Grenze, nicht die Mitte des Flusses. Im Westen gehört der äußerste Zipfel einer Halbinsel zwischen Spree und Gosener Graben zu Erkner, während der Rest von ihr zu Berlin gehört. Dieser Landzipfel auf der anderen Seite der Spree ist nur über Wasser erreichbar. Außerdem besitzt die Stadt im Westen einen schmalen Streifen Land, der südlich der Niederschlesischen Bahntrasse bis zur Erknerstraße in Wilhelmshagen verläuft. Auf diesem befindet sich eine Brunnengalerie des Wasserverbands Strausberg-Erkner.[2]

Stadtgliederung

Zu Erkner gehören die Wohnplätze Alte Hausstelle, Heim Gottesschutz, Hohenbinde, Jägerbude, Karutzhöhe, Neu Buchhorst, Neuseeland, Schönschornstein und Spreeeck[3]

Geschichte

16. bis 18. Jahrhundert

Erkner wurde im Jahre 1579 erstmals unter dem Namen Arckenow im Rüdersdorfer Kirchenbuch als Wohnstätte eines Fischers urkundlich erwähnt („Mittwoch s post Convers, Pauli hat Hans der Fischer im Arckenow taufen lassen Und ist genant Maria.“). Aus diesem Flurnamen entwickelte sich die Namensgebung Erkenau – Erkener – Erkner. Eine weitere urkundliche Erwähnung existiert aus dem Jahr 1657, als ein Heideläufer in Erkner erwähnt wurde. Bis zum Jahr 1701 wuchs die Fischersiedlung Arckenow auf lediglich sieben Häuser an. Dies änderte sich, als 1712 in Erkner eine Posthalterei für die neue Postlinie von Berlin nach Frankfurt (Oder) eingerichtet wurde. Allerdings wurde auch noch 1738 von einem Fleck Land an der Köpenicker Erckenowschen Heide berichtet. Ab 1748 siedelten sich im Zuge der friderizianischen Binnenkolonisierung drei Pfälzer Bauernfamilien auf dem Buchhorst im heutigen Ortsteil Neuseeland an. Später verlegten sie ihre Höfe an den östlichen Teil der heutigen Buchhorster Straße. Einer dieser Höfe mit dem ältesten Haus Erkners beherbergt heute das „Heimatmuseum Erkner“. Der preußische König Friedrich II. ließ 1752 in Erkner eine aus 1500 Bäumen bestehende Maulbeerplantage anlegen, von der heute nur noch ein Baum in der Friedrichstraße erhalten ist. Sie befand sich auf einer Fläche, die als Kietzer Hütte (auch: Kietzer Huffen oder Modderloch) bezeichnet wurde. In seiner Nähe hatte der Posthalter Schmidt einen Bier- und Branntweinschank, ebenso ein weiterer dort ansässige Büdner. In diesem Zusammenhang kam es im genannten Jahr zu einer Erbverschreibung über 33 Morgen (Mg) Land in der Rüdersdorfschen Heide sowie über 8 Mg Wiese im Buchhorstschen Luch. Im Jahr 1756 wurde von den Bewohnern auf der Rüdersdorfer Heide auf dem Erkner berichtet, darunter der Postillion, der Regimentsquartiermeister John, ein Büdner und zwei Leute sowie der Hegemeister auf dem Erkner, der dem Amt Köpenick zugehörig war. Kurz darauf erschienen zwei Krüge in den Akten (1764). Im Jahr 1770 kam es zur Bestellung des Unterförsters Fischer auf dem Erkner in den Ämtern Köpenick und Rüdersdorf. Bis 1773 war in Erkner ein Erbzinsgut entstanden, das der Familie von Marschall gehörte. Der Krug war im Besitz der von Larbusch. Außerdem gab es sechs Büdner, acht Paare und fünf einzelne Hausleute. Bis 1791 hatte sich die Einwohnerstruktur auf vier Büdner, zwölf Hausleute oder Einlieger und zwei Krüger gewandelt, die in Summe zwölf Feuerstellen (= Haushalte) betrieben.

19. Jahrhundert

Im Jahr 1801 bestand Erkner aus der Kolonie und dem Krug mit sieben Büdnern, 15 Einlieger und zwei Krügen mit neun Feuerstellen (zum Kreis Oberbarnim zugehörig). Hinzu kam im Kreis Niederbarnim das Forsthaus mit dem königlichen Unterförster des Köpenickschen Reviers und ein Büdner mit zwei Feuerstellen. 1805 lebten im I. Heidedistrikt der Rüdersdorfer Heide (er umfasste etwa das heutige Stadtgebiet Erkners südlich des Flakenfließes einschließlich der Woltersdorfer Schleuse) 260 Menschen. Erkner war zu dieser Zeit ein Schifferdorf mit mehreren Wohnplätzen: „Der Erkner“, Neu Buchhorst, Schönschornstein, Alte Hausstelle, Hohenbinde, Jägerbude und bis 1884 Woltersdorfer Schleuse. Günstig gelegen an den Wasserwegen zwischen Oder, Spree, Havel und Elbe bestimmten insbesondere die Massentransporte von Kalk, Kohle und anderen Rohstoffen zwischen den Kalklagerstätten von Rüdersdorf/Kalkberge und Berlin („Berlin ist aus dem Kahn gebaut“) bzw. dem sich rasant entwickelnden Industriegebiet Schlesiens und Berlin die Fahrten der Schiffer Erkners, aber auch der Nachbarorte, wie Gosen-Neu Zittau oder Woltersdorf. Von 1818 bis 1952 gehörte Erkner zum Landkreis Niederbarnim. 1822 gaben in einer Einwohnerliste zwei Drittel der Familien Schiffer als Stand des Familienoberhauptes an. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb dieses Gewerbe – gestützt auch durch bis zu fünf Werften – von Bedeutung für Erkner. Im Jahr 1840 bestand Erkner aus Forsthaus und Kolonie mit 15 Wohnhäusern. 1842 wurde die Berlin-Frankfurter Eisenbahn mit dem Haltepunkt Erkner eröffnet, der aber schon im folgenden Jahr wegen des großen Zuspruchs von Berliner Ausflüglern zum Bahnhof erweitert wurde. Diese Eisenbahnlinie verbindet ab 1846 mit der Niederschlesischen – jetzt als Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn – Berlin über Erkner mit Breslau und damit die beiden neben dem Ruhrgebiet wichtigsten Industriegebiete Preußens. Im Jahr 1854 begann der Bau des ersten Schulhauses in Erkner, das 1912 abgerissen wurde. Die Industrialisierung von Erkner wurde durch die Gründung der ersten großen kontinentaleuropäischen Teerdestillation durch Julius Rütgers im Jahr 1860 eingeleitet. In dieser Zeit war die Kolonie um zwei Abbauten am Flakensee angewachsen: Fischerhaus und Schiffbauer. Die Landgemeinde Erster Heidedistrikt bestand mit einem Abbau. In Summe gab es ein öffentliches, 28 Wohn- und 4 Wirtschaftsgebäude (darunter eine Kalkbrennerei). In der Nähe der Kolonie gab es den Schutzbezirk mit Forsthaus Erkner, in dem ein Wohn- und drei Wirtschaftsgebäude standen. Der Bahnhof bestand aus zwei Gebäuden; hinzu kam das Etablissement Hessenwinkel mit zwei Wohn- und fünf Wirtschaftsgebäuden. Die damals für gesundheitsförderlich gehaltenen Abgase der Teerfabrikation führten dazu, dass sich Erkner von etwa 1880 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Luftkurort bezeichnete und so den Fremdenverkehr zu steigern suchte.[4] Als prominentester Dauer-Kurgast lebte der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann von 1885 bis 1889 in Erkner, dem dieser Luftwechsel von seinen Ärzten empfohlen worden war. Seit 1888 trägt der I. Heidedistrikt auch amtlich den Namen Erkner. Er bestand neben der Kolonie aus der Kolonie Bahnhof Erkner mit der Häusergruppe Alte Hausstelle, der Kolonie Neubuchhorst, der Kolonie Schilffbauerstelle am Dämeritzsee, der Kolonie Hohenbinde, Haus Jägerbude, Häusergruppe Schönschornstein, Hof Wuhlhorst und Vorwerk Karutz. Die 1899 gebildete Oberförsterei Erkner entstand aus Teilen der Oberförsterei Rüdersdorf mit den Schutzbezirken Hohenbinde, Schmalenberg, Störitzsee und dem Forstaufseherbezirk Alt Mönchwinkel sowie der Oberförsterei Friedersdorf mit den Schutzbezirken Burig und Triebsch aus dem Kreis Beeskow-Storkow. Diese wurde 1918 mit der aufgelösten Oberförsterei Rüdersdorf vereinigt; dabei kamen die Schutzbezirke Burig und Triebsch zurück an die Oberförsterei Friedersdorf.

20. Jahrhundert

Ab 1909 begann auf dem Firmengelände Rütgers in Zusammenarbeit mit Leo Baekeland die weltweit erstmalige industriemäßige Produktion von Kunststoffen (Bakelite). Am 25. Mai 1910 wurde hier die Bakelite Gesellschaft m.b.H. Berlin-Erkner gegründet. Erst Ende des Jahres entstand Baekelands Firma in den USA. 1910 wurde die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius Erkner gegründet. Im Jahr 1927 gab es die Gemarkung Haus Arthurshöhe. Im Jahr 1928 wurde Erkner an das Berliner S-Bahn-Netz angeschlossen, und es entstand die S-Bahn-Verbindung zwischen Erkner und Potsdam über die Berliner Stadtbahn, von der eine Teilstrecke noch als Linie S3 existiert. Im gleichen Jahr kam eine 27 Hektar große Wiesenexklave des Gutsbezirks Schöneiche an die Gemeinde. In Erkner standen im Jahr 1931 insgesamt 774 Wohnhäuser. Die Landgemeinde umfasste im Folgejahr zehn Wohnplätze: Alte Hausstelle, Forstsekretärsgehöft Erkner, Hohenbinde, Jägerbude, Kreiswasserwerk, Schönschornstein, Spree Eck, Wuhlhost, Siedlung Eigenheim und Siedlung Unter den Eichen. Kurz darauf erfolgte die Umgemeindung der Erwerbslosensiedung Eigenhilfe bei Erkner vom Gutsbezirk Rüdersdorfer Heide in den Gemeindebezirk Erkner (1933); gleiches erfolgte mit dem Wohnplatz Mädchenheim Gottesschutz. Im Jahr 1939 gab es in Erkner einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 100 Hektar Fläche. Fünf Betriebe hatten zwischen 20 und 100 Hektar, sechs zwischen 10 und 20 Hektar, vier zwischen 5 und 10 Hektar sowie 31 zwischen 0,5 und 5 Hektar.

Im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht durch die Nationalsozialisten wurde 1938 ein Zweigwerk der Schweinfurter Vereinigte Kugellagerfabriken AG (VKF, ab 1953 SKF) eröffnet, das bis 1944 (laut einem US-Flugblatt nach dem Bombenangriff 1944) zum „wichtigsten Kugellagerwerk der deutschen Rüstungsindustrie geworden“ sein soll. Unter den im Krieg ca. 2000 dort tätigen Personen waren viele Zwangsarbeiter. Am 8. März 1944 wurde Erkner durch Verbände der 8th Air Force der USAAF mit 320 B-17- und 150 B-24-Bombern angegriffen. Insgesamt fielen 291,5 t Spreng- und 609 t Brandmunition auf den Ort nieder. Rund 230 Tote waren zu beklagen, 1007 von 1333 Häusern wurden restlos zerstört oder waren nahezu unbewohnbar. Erkner wurde am 21. April 1945 kampflos der Roten Armee übergeben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 110,5 Hektar Fläche enteignet und neu aufgeteilt. Zwei Hektar gingen an einen Landarbeiter, neun Hektar an vier landarme Bauern, 4,5 Hektar an einen Kleinpächter, 27 Hektar an die VdgB sowie 41 Hektar an Behörden. Weitere 27 Hektar Wald gingen an neun Altbauern, die bis zu 15 Hektar erhielten. Die Landgemeinde umfasste 1950 die Wohnplätze Alte Hausstelle, Am Karutzsee, Autobahn-Straßenmeisterei, Bahnhaus 30, Forstsekretärgehöft, Hohenbinde, Jägerbude, Lindwall, Löcknitzinsel, Schönschornstein und Wuhlhorst. Im Jahr 1957 kam der Wohnplatz Karutzhöhe hinzu.

Auf dem Gelände der im Krieg beschädigten und anschließend demontierten Bakelite GmbH entstand ab 1946 der „VEB Plasta Kunstharz- und Preßmassenfabrik Erkner“, der zu einem der größten Betriebe der Stadt wurde. Das Werk spezialisierte sich auf hochfeste, faserverstärkte Formmassen und technische Phenolharze. 1977 kam außerdem ein Forschungszentrum für Duroplaststoffe hinzu. Auf Modernisierungen des Werks wurde auf Kosten der Umwelt jedoch weitestgehend verzichtet, was zu einer starken Geruchs- und Grundwasserbelastung führte. Das Gelände wurde nach der politischen Wende saniert, die Schadstoffemissionen wurden um 94 % gesenkt. Die Verringerung der Schadstoffe im Grundwasser dauert bis heute an. Seit 2002 gehört dieser Betrieb zur finnischen Dynea. Ein zweiter großer Arbeitgeber im Ort war der Nachfolger der 1945 enteigneten Rütgerswerke „VEB Teerdestillation und Chemische Fabrik Erkner“, später Erkneraner Betriebsteil des PCK Schwedt. Viele Erkneraner Schulklassen hatten Patenbrigaden in diesen Betrieben. Nach ca. 135 Jahren endete die Geschichte dieses Erkner stark prägenden Betriebs 1995 mit dem Komplettabriss. Das ehemalige Firmengelände am Bahnhof Erkner beherbergt heute unter anderem die Stadthalle und den Busbahnhof.

Als erster Ort Ostdeutschlands nach der deutschen Wiedervereinigung erhielt Erkner am 6. Juni 1998 das Stadtrecht. Ein Jahr später wurde die Stadt als Mittelzentrum des Landes Brandenburg eingestuft.

21. Jahrhundert

Am 4. Dezember 2012 beschloss die Stadtverordnetenversammlung den Namenszusatz „Gerhart-Hauptmann-Stadt“.

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl:[5][6][7] Stand 31. Dezember (ab 1991), ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Politik

(2014: 45,8 %)

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Stadt Erkner besteht aus 22 Stadtverordneten und dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Sitze verteilen sich seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wie folgt:[8]

| SPD | LINKE | CDU | Grüne | FDP | Junge Liste Erkner |

Gesamt | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2003 | 9 | 7 | 4 | – | – | 2 | 22 |

| 2008 | 11 | 7 | 3 | – | 1 | – | 22 |

| 2014 | 10 | 8 | 4 | – | – | – | 22 |

| 2019 | 8 | 7 | 4 | 3 | – | – | 22 |

Bürgermeister

Pilz wurde in der Bürgermeisterstichwahl am 4. März 2018 mit 51,4 Prozent der gültigen Stimmen für eine Amtsdauer von acht Jahren[11] gewählt.[12]

Wappen

Das Wappen wurde am 15. Dezember 1992 genehmigt.

Blasonierung: „Im blauen Schild ein goldener Schrägrechtsbalken überdeckt von einem schwarzen bewurzelten Maulbeerbaum mit grünen Blättern und zwei silbernen Maulbeeren.“[13]

Städtepartnerschaft

Eine Partnerschaft besteht mit der polnischen Gemeinde Gołuchów (Goluchow) in der Woiwodschaft Großpolen.

Sehenswürdigkeiten und Kultur

Museen

In der Villa Lassen (Gerhart-Hauptmann-Straße 1/2), in der der spätere Literaturnobelpreisträger 1885–1889 gelebt hatte, ist das Gerhart-Hauptmann-Museum mit einer ständigen Ausstellung zum Leben, Werk und Wirken des Dichters sowie einer Forschungsbibliothek untergebracht.

Das Heimatmuseum (Heinrich-Heine-Straße 17) ist der zentrale Standort des Museumshofes am Sonnenluch.

Sakralbauten

.JPG.webp)

In Erkner befinden sich drei Kirchen:

- evangelische Genezareth-Kirche (1896, neugotisch, nach Kriegszerstörungen wiederaufgebaut)

- katholische Kirche St. Bonifatius (1932, frühmodern, Wiederaufbau 1949)

- neuapostolische Kirche (Mitte der 1990er Jahre)

Geschichtsdenkmale

- Ehrenmal von 1994 für alle Opfer des Faschismus, des Krieges und der Gewaltherrschaft an der Neu-Zittauer Straße/Ecke Hohenbinderstraße

- zwischen 2006 und 2014 wurden in der Stadt 20 sogenannte Stolpersteine zur Erinnerung an Schicksale von Menschen aus Erkner in der Zeit des Nationalsozialismus in Gehwege eingelassen (siehe Liste der Stolpersteine in Erkner)

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Straßenverkehr

Erkner liegt an den Landesstraßen L 30 von Rüdersdorf nach Königs Wusterhausen (Woltersdorfer Landstraße nach Norden, Neu Zittauer Straße nach Süden) und L 38 von der Berliner Stadtgrenze nach Grünheide (Berliner Straße nach Westen, Fangschleusenstraße nach Osten).

An der östlichen Stadtgrenze befindet sich die Autobahn-Anschlussstelle Erkner der A 10 (östlicher Berliner Ring).

Schienenverkehr

Der Bahnhof Erkner liegt an der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn. Hier hält der Regional-Express RE 1 Magdeburg–Berlin–Frankfurt (Oder). Außerdem ist Erkner der östliche Endpunkt der Berliner S-Bahn-Linie S3, die von hier über Berlin-Ostkreuz in die Berliner Innenstadt fährt.

Im Jahr 2009 wurden im Zuge des Projekts Ausbaustrecke (ABS) Berlin – Frankfurt (Oder) die Gleisanlagen im Bahnhof umgestaltet und die beiden Regionalbahnsteige komplett neu errichtet. Von 2010 bis 2011 erfolgte die energetische Sanierung des Empfangsgebäudes, daran anschließend wurden die S-Bahnsteige erneuert. Insgesamt wurden über acht Millionen Euro in die Maßnahmen investiert.[14][15]

Öffentlicher Nahverkehr

Erkner besitzt ein gut ausgebautes Busnetz, dessen Zentrum der Bahnhof Erkner ist. Neben zahlreichen brandenburgischen Linien hält hier auch die Berliner Buslinie 161, die von Erkner über Rahnsdorf bis nach Schöneiche fährt.

Die nächste Tramhaltestelle liegt nördlich von Erkner in Woltersdorf.

Wissenschaft

In Erkner befindet sich das sozialwissenschaftliche Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS). Das international vernetzte Institut widmet sich der angewandten Grundlagenforschung zur Zukunftsfähigkeit von Städten und Regionen. Untersuchungsräume sind zurzeit die neuen Bundesländer, die Bundesrepublik Deutschland und ausgewählte Regionen in Europa.

Bildung

Die Stadt Erkner hat eine Grundschule (Löcknitz-Grundschule) sowie zwei weiterführende Schulen (Oberschule „Johannes R. Becher“ und Carl Bechstein Gymnasium). Weiterhin existieren zwei Förderschulen (Schule am Rund und Förderschule für geistig Behinderte).

Das Bildungszentrum Erkner ist eine Einrichtung des BKK Dachverbands und der Deutschen Rentenversicherung, an dem hauptsächlich Sozialversicherungsrecht unterrichtet wird.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Carl Bechstein (1826–1900), Klavier- und Flügelbauer, Ehrenbürger 1893, seine damalige Villa dient heute als Rathaus

- Bernd Rühle (1932–2014), Heimatforscher, Kulturamtsleiter und Direktor des örtlichen Heimatmuseums, Ehrenbürger 2003

Söhne und Töchter der Stadt

- Ivo Hauptmann (1886–1973), Maler, ältester Sohn von Gerhart Hauptmann

- Jürgen Kieser (1921–2019), Comic-Zeichner (Fix und Fax) und Karikaturist

- Horst Seeger (1926–1999), Musikwissenschaftler, Intendant

- Gerhard-Peter Mielke (* 1941), Politiker (NDPD)

- Jochen Oehler (1942–2017), Verhaltensbiologe

Mit Erkner verbundene Persönlichkeiten

- Gerhart Hauptmann (1862–1946), Literaturnobelpreisträger, lebte von 1885 bis 1889 in Erkner. Seine drei Söhne wurden in Erkner geboren. Zahlreiche Werke Hauptmanns spielen in oder um Erkner, viele Einwohner wurden Vorbilder seiner Figuren, so unter anderem die Mutter Wolffen im Biberpelz, der Bahnwärter Thiel oder die Familie Kielblock in Fasching.

- Albert Kiekebusch (1870–1935), Prähistoriker und Heimatforscher, lebte von 1919 bis 1935 in Hohenbinde

- Walter Sawall (1899–1953), zweifacher Steher-Weltmeister, lebte und starb in Erkner, dort ist auch seit 1932 eine Straße nach ihm benannt

- Michael Otto (* 1938), Maler und Grafiker, in Erkner aufgewachsen, legte dort 1957 an der damaligen Fontane-Oberschule sein Abitur ab

- Helga M. Novak (1935–2013), Schriftstellerin, verbrachte in Erkner ihre Jugend und ihre letzten Lebensjahre

Literatur

- Erkner. Kreis Fürstenwalde 1579–1979. Ortsparteileitung der SED Erkner und Rat der Gemeinde Erkner, Erkner 1979.

- Walter Requardt, Martin Machatzke: Gerhart Hauptmann und Erkner. Studien zum Berliner Frühwerk. E. Schmidt, Berlin 1980, ISBN 3-503-01629-5.

- Bernd Rühle: Erkner in alten Ansichten. Band 1 (= Die Damals-Reihe). Europäische Bibliothek, Zaltbommel 1992, ISBN 90-288-5390-1.

- Bernd Rühle: Erkner. Gemeinde zwischen Wäldern und Seen. Gemeindeverwaltung Erkner, Erkner 1993.

- Klaus Fischer, Peter Klonovsky, Rudi Leikies: Erkner und Umgebung. Stadt-Bild-Verlag, Leipzig 1996, ISBN 3-931554-21-X.

- Bernd Rühle: Erkner in alten Ansichten. Band 2 (= Die Damals-Reihe). Europäische Bibliothek, Zaltbommel 1997, ISBN 90-288-6407-5.

- Heimatverein Erkner (Hrsg.): Erkner. Wie haste Dich verändert. Geiger-Verlag, Horb am Neckar 2010, ISBN 978-3-86595-373-5.

- Edda Gutsche: Ich musste auf’s Land, das war mir klar … Schriftstellerorte in Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2012, ISBN 978-3-942476-26-3, Kapitel 6, S. 62–73.

- Friedrich Wolff: Gartenstädte in und um Berlin. Bäßler-Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-930388-44-8, Kapitel 18, S. 74–78.

- Lieselott Enders (unter Mitarbeit von Margot Beck): Historisches Ortslexikon für Brandenburg, Teil VI, Barnim. 676 S., Weimar 1980, S. 134 bis 136.

Erkneraner Hefte[16]

In der Reihe werden einzelne Themen aus der Geschichte und Kultur des Ortes behandelt:

- Horst Präkel: Pfälzer Kolonisten auf dem Buchhorst und das Seidenbauetablissement in Erkner (1999)

- Bernd Rühle: 8. März 1944 – das Ende des alten Erkners (2000)

- Bernd Rühle: Carl Bechstein (1826–1900) Über Leben und Lebenswerk eines großen Klavierbauers und seine Spuren in Erkner (2001)

- Frank Retzlaff: Schuben – Staken – Steenekieper. Zur Geschichte der Lastschifffahrt um Erkner (2002)

- Heimatverein Erkner: „Rundgänge durch Erkner um 1900“ aus dem „Allgemeinen Anzeiger“ 1936–1940, zusammengestellt von Bernd Rühle (2003)

- Gerd Collin: Julius Rütgers und Erkner (2004)

- Andreas Stoye-Balk: Bildung und Schule in Erkner. Zwischen Schiefertafel und Laptop. (2005)

- Jürgen Daube, Wolfgang Mattke: Zur Geschichte der Post in Erkner (2006)

- Gerd Collin: Leo Hendrik Baekeland und das/(die) Bakelit(e) (2007)

- Reinhard Peschke, Cornelia Peschke: Ein Haus voll Glorie … – 75 Jahre katholische Kirche Erkner (2007)

- Stefan Rohlfs: Erkner im Leben und Werk Gerhart Hauptmanns (2008)

- Horst Präkel: Jüdische Schicksale in Erkner 1933–1945 (2008)

- Dietlinde Stange, Hartmut Stange: Karutzhöhe – eine Waldsiedlung am Rande von Erkner (2009)

- Ralf Harendt, Frank May, Joachim Schulze: 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Erkner (2009)

- Evangelische Genezareth-Kirchengemeinde Erkner: Werft Eure Netze aus … (2010)

- Heimatverein Erkner: Der Heimatverein Erkner. Einheit in der Vielfalt (2011)

- Bernd Rühle, Anne-Kathrin Doerfer: Persönlichkeiten in und für Erkner. Biografische Skizzen (2012)

- Rudi Leikies: 93 Jahre Bahnhofsiedlung Erkner (2012)

- Hans Hoffmann: Das bürgerliche Engagement des Klempnermeisters. Hermann Spindler in Erkner in den Jahren 1875–1922 (2013)

- Bernd Rühle: Entstehung und Wirksamkeit der Gerhart-Hauptmann-Gedenkstätte 1952–1980 (2014)

- Frank Retzlaff: Max Weger (1869–1944). „Vater der Bakelite Gesellschaft“ (2015)

- Elisabeth Stoye-Balk: Die Dichterin Helga M. Novak. Erkners verlorene und heimgekehrte Tochter (2016)

- Rolf Röschke: Die Geschichte des „Moellerschen Hauses“ in der Friedrichstraße 53a in Erkner. Leben und Schicksal seiner Bewohner und Mieter (2017)

Weblinks

- Stadt Erkner

- Gerhart-Hauptmann-Museen

- Stadtinfo-Seite Erkner-Netz.de

- Linkkatalog zum Thema Erkner bei curlie.org (ehemals DMOZ)

Einzelnachweise

- Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (PDF-Datei; 950 KB) (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen) (Hilfe dazu).

- Thorsten Metzner: Teslas Durstlöscher. In: Der Tagesspiegel. 24. Juli 2021, abgerufen am 10. September 2021.

- Dienstleistungsportal der Landesverwaltung Brandenburg. Stadt Erkner

- Archivlink (Memento des Originals vom 10. Juli 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Oder-Spree. S. 14–17

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Joachim Schulze will allmählich kürzer treten. In: Märkische Oderzeitung, 15. August 2012.

- Kommunalwahlen 26. Oktober 2003. Bürgermeisterwahlen. Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, Potsdam 2004, S. 42.

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 74

- Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl am 4. März 2018

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/konjunkturprogramm__bahnhoefe/03__highlights/04__brandenburg/01__Erkner/01__geplante__massnahmen.html Seite nicht mehr abrufbar], Suche in Webarchiven: [http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/konjunkturprogramm__bahnhoefe/03__highlights/04__brandenburg/01__Erkner/01__geplante__massnahmen.html Modernisierung des Bahnhofs Erkner], abgerufen am 19. Juli 2012

- Bahnhof Erkner nach Umbau reisefreundlich. (Nicht mehr online verfügbar.) DB Mobility Logistics AG, 19. Dezember 2012, archiviert vom Original am 15. Februar 2013; abgerufen am 24. Dezember 2012.

- „Erkneraner Hefte“ auf der Webseite des Heimatmuseums Erkner