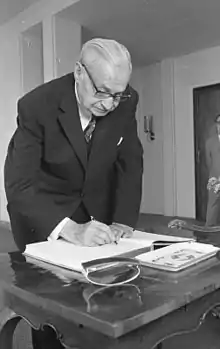

Herbert Weichmann

Herbert Kurt Weichmann (geboren am 23. Februar 1896 in Landsberg, Oberschlesien; gestorben am 9. Oktober 1983 in Hamburg) war ein deutscher Jurist, Journalist und Politiker (SPD). Er bekleidete von 1965 bis 1971 in Hamburg das Amt des Ersten Bürgermeisters.

Während seines rechtswissenschaftlichen Studiums arbeitete er als Journalist und setzte dies im Anschluss fort. 1927 ging er nach Berlin. Dort begann seine politische Laufbahn als persönlicher Referent des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun.

1933 floh er mit seiner Ehefrau Elsbeth nach Paris und betätigte sich journalistisch. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich floh das Ehepaar 1940 über Spanien und Portugal in die Vereinigten Staaten. Ein weiteres Studium in New York ermöglichte ihm, eine Existenz als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aufzubauen.

1948 folgte er einem Ruf Max Brauers und wurde Präsident des Hamburger Rechnungshofes. Ab 1957 fungierte er als Finanzsenator und war ab 1965 sechs Jahre Hamburgs Erster Bürgermeister. Damit war er der erste und bislang einzige Regierungschef jüdischer Herkunft im Nachkriegsdeutschland. In seine Ära fiel eine Reihe wichtiger wirtschaftlicher und städtebaulicher Entscheidungen. Von 1961 bis 1974 zählte er zu den Mitgliedern der Hamburgischen Bürgerschaft.

Im Kaiserreich

Familienhintergrund

Herbert Weichmann wurde am 23. Februar 1896 im oberschlesischen Landsberg geboren, einem Ort mit rund 1000 Einwohnern.[1] Sein Vater Wilhelm Weichmann (1859–1920) arbeitete als Arzt, seine Mutter Irma Weichmann (1874–1943), geborene Guttentag, sorgte für den Haushalt; am 7. Februar 1902 folgte die Geburt seiner Schwester Margot. Die Familien der Eltern waren seit Generationen in Schlesien ansässig.[2] 1897 erfolgte der Umzug der Kleinfamilie in die rund 50.000 Einwohner zählende Garnisonsstadt Liegnitz.[1] In einem bürgerlichen Bezirk bewohnte sie dort die Beletage des Eckhauses, in dem Wilhelm Weichmann seine Praxis führte.[3]

Kindheit und Jugend

Der Sohn besuchte eine der evangelischen Volksschulen der Stadt und anschließend das humanistische Städtische Gymnasium. Ferner erhielt er Klavierunterricht.[4] Religion spielte im Elternhaus eine Rolle, wenngleich Glaubensvorschriften nicht streng eingehalten wurden. Der Vater neigte den Freisinnigen zu, in der Familie waren politische Aktivitäten aber weder vorhanden, noch wurden sie in irgendeiner Form erstrebt.[5]

1911 schloss sich Herbert der Wandervogel-Bewegung an.[6] Er war einziges jüdisches Mitglied der Liegnitzer Gruppe und übernahm in ihr eine Führungsrolle. Die Überzeugungen und die Naturverbundenheit dieser Jugendbewegung prägten ihn zeitlebens, ebenso viele Freundschaften dieser Jahre.[7] Sein Reifezeugnis brachte Herbert Weichmann am 20. März 1914 hinter sich.[8]

Soldat im Ersten Weltkrieg

Auf Drängen seines Vaters schrieb er sich für ein Studium der Medizin ein, als Studienort wählte er Freiburg im Breisgau. Ob er dort medizinische Vorlesungen gehört hat, ist nicht sicher.[9] Überliefert ist hingegen seine Kontaktaufnahme zur Ortsgruppe der freideutschen Jugend. Die Nachricht vom Beginn des Krieges erreichte ihn auf einer Wanderung von Basel nach Olten. Er meldete sich umgehend in Liegnitz als Kriegsfreiwilliger und wurde dem Sanitätsdienst zugewiesen. Seine Einheit war die 5. Kompanie des Landwehr-Infanterie-Regiments 7.[10] Einsatzort seiner Truppe war die Ostfront. Weichmann erhielt 1915 das Eiserne Kreuz.[11] Am 4. November 1915 kam er nach einer Verschüttung in ein Lazarett. Bereits elf Tage später fand er sich wieder bei den kämpfenden Truppen ein, erneut an der Ostfront.[12] Das Kriegsende erlebte er in Litauen im Rang eines Feldwebels. Weichmann wurde im Zuge der revolutionären Unruhen in den Soldatenrat gewählt, der sich im Wesentlichen mit Aufgaben der Demobilisierung befasste. Im Dezember 1918 kehrte Weichmann nach Liegnitz zurück.[13]

Die Jahre der Weimarer Republik

Studium und Justizdienst

Zur Jahreswende 1918/19 wechselte Weichmann nicht nur aus der soldatischen in die zivile Existenz, er entschied sich auch für ein anderes Studienfach: Während des Wintersemesters 1918/19 blieb er zwar noch für ein Medizinstudium an der Universität in Freiburg immatrikuliert, im Februar 1919 schrieb er sich jedoch an der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau für ein Studium der Rechtswissenschaft ein.[14] Dort wurde er Mitglied einer sozialistischen Studentengruppe, die völkisch-nationalistischen Strömungen in der Studentenschaft entgegentreten wollte. Zeit und Ort erwiesen sich für ein konzentriertes Studium als nicht günstig, weil die Nachkriegsauseinandersetzungen um die Zukunft Oberschlesiens zwischen Polen und Deutschland auch an der Breslauer Universität die Diskussionen prägten.[15]

Im Sommersemester 1919 setzte Weichmann sein Studium an der Stiftungsuniversität Frankfurt fort, die durch das Wirken des Nationalökonomen Adolf Weber und des Soziologen Franz Oppenheimer für demokratisch und sozialistisch gesinnte Studenten eine besondere Anziehungskraft besaß[16] – Weichmann hörte Vorlesungen beider Professoren. Im Umfeld der Veranstaltungen Oppenheimers traf Herbert Weichmann auf Elsbeth Greisinger, seine spätere Ehefrau. Die vier Jahre jüngere Studentin entstammte einer deutsch-evangelischen Honoratiorenfamilie aus dem katholisch geprägten Brünn.[17] Zum Wintersemester 1919/20 zog es ihn weiter nach Heidelberg. Neben seinen juristischen Studien besuchte er an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Veranstaltungen von Heinrich Rickert, Karl Jaspers und Alfred Weber.[18]

Bereits Anfang 1920 studierte Weichmann wieder in Breslau.[19] Nach dem Kapp-Putsch entschloss er sich zum Eintritt in die SPD.[20] Sein erstes juristisches Examen bestand er am 18. Juli 1921.[21] Am 14. November 1921 reichte er seine Doktorarbeit ein, die Promotionsurkunde hielt er am 6. März 1922 in Händen.[22] Bis 1924 leistete er seine Referendarszeit in Breslau ab.[23] Ende 1924 oder Anfang 1925 legte er die Große Staatsprüfung für privates und öffentliches Recht am Kammergericht Berlin ab.[24] Weil Preußen 1925 keine Juristen einstellte, fand er zunächst keine Anstellung im Staatsdienst.[25] Von November 1926 bis März 1927 arbeitete er als Richter, zunächst in Liegnitz, dann in Breslau.[26]

Journalistische Tätigkeiten

Bereits zum Ende des Ersten Weltkrieges war Weichmann mit einem Beitrag in der kurzlebigen jüdischen Jugendzeitschrift Jerubbaal hervorgetreten, in dem er insbesondere junge Juden dazu aufforderte, der politischen Idee einer Aussöhnung aller Menschen und der Anerkennung der Juden zu dienen. Im Kern reflektierte Weichmann mit diesem Text seine jüdische Identität und das, was er als Aufgabe der Juden begriff.[27]

Als Student entwickelte er sich zu einem Publizisten, allerdings nicht mit jüdischen Themen oder solchen der Jugendbewegung. Im Mittelpunkt seiner Beiträge stand vielmehr die schlesische Frage. Von Dezember 1920 bis Mai 1921 berichtete er für die Frankfurter Zeitung aus Ober- und Niederschlesien vor und während der Abstimmung über die territoriale Zugehörigkeit Oberschlesiens.[28] Zwischen August 1921 und Oktober 1926 schrieb er für die Vossische Zeitung.[29] Für dieses Ullstein-Blatt beschrieb er bis Mitte 1924 ebenfalls die Lage in Oberschlesien.[30] 1925 und 1926 lebte er in Essen, um von dort für die Vossische Zeitung Artikel über den Kohlebergbau und die weiterverarbeitende Industrie zu liefern.[31] Anfang April 1927 trat er schließlich die Stelle des Chefredakteurs der Kattowitzer Zeitung an. Das Auswärtige Amt hatte ihn zuvor kontaktiert, weil es einen geeigneten Journalisten für die Leitung dieses Organs der deutschsprachigen Minderheit in Polnisch-Oberschlesien suchte. Weichmann wirkte bis November 1927 auf diesem Posten.[32]

Er hielt auch Vorträge im Rundfunk, z. B. am 4., 11. und 20. Mai 1931 im Rahmen der Sendereihe „Bilder vom heutigen Russland“.[33][34][35]

Arbeit für Otto Braun

Im November 1927 berief das Preußische Staatsministerium auf Empfehlung von Ernst Hamburger[36] Herbert Weichmann nach Berlin, denn man benötigte einen Referenten für Minderheitsfragen, der diplomatisch in der Form und zugleich energisch in der Sache die Rechte der Auslandsdeutschen vertreten sollte.[37] In der Folge stieg Weichmann zum Berater Otto Brauns auf, des preußischen Ministerpräsidenten. Rasche Karriereschritte zeigten das Vertrauensverhältnis der beiden: Im Dezember fungierte er in der Stellung eines Regierungsassessors, im Mai 1928 erfolgte seine Beförderung zum Rat, im Frühjahr 1930 die zum Oberregierungsrat, im August 1931 arbeitete Weichmann im Rang eines Ministerialrates.[38]

In Fragen der Minderheitenpolitik wirkte Weichmann sofort am Entwurf eines Gesetzes für den Schutz von Minderheiten unter besonderer Berücksichtigung des Schulwesens mit. Das damit verbundene Ziel einer Beruhigung der Minderheitenkonflikte in Preußen ließ sich allerdings nicht erreichen.[39] Zur Minderheitenpolitik gehörte die Förderung des Grenzlanddeutschtums, insbesondere in Polen. Auch daran hatte Weichmann teil.[40] Weichmann verteidigte die Osthilfe, an der sich Preußen beteiligte, so lange, bis sich Otto Braun Ende 1931 aus dieser politisch umstrittenen Unterstützung ostelbischer Großgrundbesitzer zurückzog.[41]

Im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligte sich Weichmann ebenfalls an einem der umfassendsten Vorhaben Brauns: der von den Ländern, insbesondere vom demokratischen Preußen, ausgehenden Reichsreform, die zur Schaffung eines Zentralstaates führen sollte. Hier war jedoch selbst einem kleinschrittigen Vorgehen wenig Erfolg beschieden: So kam weder der Anschluss Schaumburg-Lippes noch der Anschluss von Mecklenburg-Strelitz zustande. Auch die angestrebte Gemeinschaftsarbeit mit Thüringen verlief im Sande. Lediglich die Integration Waldecks gelang 1929.[42]

Weichmanns Befassung mit Hafenfragen sollte sich als erfolgreicher erweisen. Das Projekt einer länderübergreifenden gemeinsamen Verwaltung der Fischereihäfen Bremerhaven und Wesermünde führte Mitte 1930 zu entsprechenden Verträgen.[43] Bedeutsamer noch war der Vertrag über eine Hafengemeinschaft, den Preußen und Hamburg im Dezember 1928 unterzeichneten. Er fixierte die Rechtsbasis für eine gemeinsame Entwicklung und Verwaltung der Hafengebiete von Hamburg, Harburg-Wilhelmsburg und Altona.[44] Auf der persönlichen Ebene entstanden Kontakte, die sich später als wichtig erweisen sollten. Das galt für Hamburgs Polizeisenator Adolph Schönfelder, für den Gemeinwirtschaftsexperten und preußischen Verhandlungsführer Hans Staudinger sowie vor allem für Max Brauer, den Altonaer Oberbürgermeister.[45]

Ähnlich wie Robert Kempner drängte Weichmann seinen Vorgesetzten auch nach 1930 zur Abwehr der anwachsenden und gewaltbereiten nationalsozialistischen Bewegung – ein allerdings erfolgloses Unterfangen. Braun reagierte nach dem Rücktritt des preußischen Innenministers Albert Grzesinski am 28. Februar 1930 und dem Ende der Großen Koalition im Reich unter Hermann Müller am 27. März 1930 mit Mutlosigkeit.[46]

Die per „Preußenschlag“ am 20. Juli 1932 vollzogene Absetzung der Regierung Braun führte nicht zu einem Aufbegehren der preußischen Staatsspitze oder zum Widerstand der Gewerkschaften beziehungsweise der SPD. Diese Hinnahme der Schleifung des „demokratischen Bollwerks“ verzieh sich Herbert Weichmann nie.[47]

Infolge des Staatsstreiches wurde Weichmann ins preußische Handelsministerium versetzt, das nun die Bezeichnung „Ministerium für Wirtschaft und Arbeit“ trug. Hier arbeitete er als Referent für Gewerbefragen ab dem 8. August 1932 sieben Monate unbehelligt.[48]

Reise in die Sowjetunion

Seit dem 16. März 1928 war Herbert Weichmann mit Elsbeth Greisinger verheiratet.[49] 1930 unternahm das Ehepaar eine gemeinsame Reise in die Sowjetunion. Anlass war unter anderem das Studium der dortigen Nationalitäten- und Minderheitenpolitik.[50] Die Reise führte die Weichmanns nach Russland, in die Ukraine, den Nordkaukasus, nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan.[51] Auch für die sowjetischen Lebensverhältnisse interessierte sich das Paar, sie besuchten unter anderem Arbeiterklubs, Kneipen, Kantinen, Wohnsiedlungen, Elendsquartiere, Fabriken, Gewerkschaftshäuser, Schulen, Theater und Museen.[52] Die Eindrücke dieser Reise überzeugten sie keinesfalls, sondern stießen sie überwiegend ab; sie nahmen Propaganda, Mangelwirtschaft, Desorganisation, Überreglementierung, Armut, Verwahrlosung und Unordnung wahr.[53]

Ein erstes publizistisches Resultat der Reise waren zwei Artikel Herbert Weichmanns für die Vossische Zeitung über den verfassungsrechtlichen Staatsaufbau der Sowjetunion, über die Verfassungswirklichkeit und über den Umgang mit Minoritäten.[54] Als wirkungsvoller erwies sich der gemeinsame Reisebericht Alltag im Sowjetstaat in Form eines Buches, das 1931 erschien.[55] Es hinterfragte das positive Sowjetunion-Bild, das Parteigänger des Sowjetkommunismus zeichneten.[56] Das Buch der Weichmanns verkaufte sich gut, die Gewerkschaften druckten eine gekürzte Sonderauflage, Preußen erwarb einige Tausend Exemplare für seine Polizei und seine Bergwerksverwaltung.[57] Vertretern der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Sowjetunion galt die Schrift indes als antikommunistisches Werk.[58]

Exil

Flucht aus Deutschland

Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums beendete Weichmanns Tätigkeit im preußischen Staatsdienst. Er galt den Nationalsozialisten aufgrund seiner SPD-Mitgliedschaft als „politisch unzuverlässig“.[59] Im September 1933 flohen Herbert und Elsbeth Weichmann im Riesengebirge über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei. Über Prag ging es nach Brünn. Der Heimatort von Elsbeth Weichmann stellte allerdings nicht das Ziel der Flucht dar. Das Ehepaar setzte seinen Weg – ausgestattet mit gültigen Visa – im Oktober 1933 nach Frankreich fort. Herbert Weichmann war dabei als Journalist des Prager Tagblattes akkreditiert. Bereits vor Ankunft in Paris, dem angestrebten neuen Wohnort des Ehepaars, war zudem arrangiert, dass Herbert Weichmann auch für die Zeitschrift Der Deutsche Volkswirt schreiben konnte.[60]

Journalist in Paris

Das Paar setzte seinen Vorsatz um, sich in Paris aus politischen Debatten zunächst möglichst herauszuhalten[61] und keine vorübergehende Fluchtexistenz anzustreben, sondern sesshaft zu werden.[62] Fast zwei Jahre traten die beiden politisch wenig in Erscheinung.[63] Mit Hilfe seiner Ehefrau verfasste Herbert Weichmann stattdessen für den Deutschen Volkswirt und – in leicht abgewandelter Form – auch für das Prager Tagblatt Berichte über die wirtschaftliche Lage Frankreichs.[61] Beiträge für den Deutschen Volkswirt lieferte er dabei bis zum 27. September 1935.[64] Es blieb nicht bei nur zwei Redaktionen, die seine Texte abnahmen – insgesamt bediente Herbert Weichmann elf Blätter in seinem Pariser Exil.[65] So schrieb er auch für zwei niederländische Zeitungen (Economisch weekblad voor Nederlandsch-Indie, Batavia; Economisch Statistische Berichten, Rotterdam).[66]

Bald war Weichmann in der Lage, französischsprachige Artikel zu offerieren. Im Februar 1935 begann er bei Le Troc, diese Zeitschrift warb für deutsch-französische Kompensationsgeschäfte. Ab Herbst 1935 schrieb er, nachdem Der Deutsche Volkswirt den Vertrag mit ihm gekündigt hatte, für französische Handelsblätter: L'Europe nouvelle und Les Échos. Seine Berichte befassten sich mit der deutschen Finanz-, Wirtschafts- und Rüstungspolitik. Apolitisch war die Berichterstattung bei dieser Themenwahl mithin nicht mehr.[67]

Ab 1939 zählte Weichmann zum Mitarbeiterkreis der Exilblätter Pariser Tageszeitung (Oktober 1939 bis Februar 1940) und Die Zukunft (April 1939 bis April 1940),[68] in der Redaktion der Zukunft übernahm er den Wirtschaftsteil.[69] Insbesondere die Arbeit für Die Zukunft brachte ihm mit Willi Münzenberg in Kontakt, der in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre zunehmend auf Distanz zu stalinistischen Vorgaben ging und unabhängig von Moskau politische Kampagnen und Projekte organisierte. Hierzu gehörten neben der Zukunft die Gründung der Union Franco-Allemande, an der sich Weichmann ebenfalls beteiligte, und die Versammlung Freunde der sozialistischen Einheit Deutschlands, auf deren Treffen Weichmann als Redner auftrat.[70]

Flucht aus Frankreich

Am 4. September 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde Herbert Weichmann interniert. Auf Drängen seiner Frau kam er allerdings rasch wieder auf freien Fuß.[71] Als deutlich gefährlicher erwies sich seine erneute Verhaftung am 15. Mai 1940 nach Beginn des Westfeldzuges, denn beiden Weichmanns drohte die Auslieferung nach Deutschland – die Nationalsozialisten hatten sie im März 1939 ausgebürgert und enteignet. Herbert Weichmann kam ins Männerlager nach Maisons-Laffitte, anschließend als Hilfssoldat ins südfranzösische Militärlager Camp du Ruchard. Elsbeth, ebenfalls verhaftet, fand sich zunächst im Vélodrome d’Hiver wieder, von dort ging es ins Lager Gurs nordöstlich der Pyrenäen.[72]

Während Elsbeth Weichmann das Camp de Gurs mithilfe gefälschter Papiere verlassen konnte, gelang es Herbert Weichmann, sich seiner erzwungenen Eingliederung in Hilfssoldaten-Trupps zu entziehen, als der Widerstand der französischen Streitkräfte gegen den Einmarsch der Wehrmacht zusammenbrach. Das Ehepaar sah sich in Sète wieder. Es wandte sich nach Marseille, um dort die Ausreise voranzutreiben. Weil eine geregelte Einreise der beiden in die Vereinigten Staaten mit Hilfe der American Federation of Labor und des Jewish Labor Committee[73] gescheitert war, saßen die Weichmanns zusammen mit Tausenden von Flüchtlingen in der Hafenstadt fest. Erst der Kauf von Transitvisa für Spanien und Portugal in der Botschaft Siams verbesserte ihre Lage. Anfang August 1940, nach der illegalen Überquerung der Grenze in den Pyrenäen, reisten sie per Zug von Portbou über Barcelona nach Madrid. Hier trennten sich ihre Wege erneut kurzfristig, denn Elsbeth Weichmann wurde Opfer eines Diebstahls. Man hatte ihren Pass mit Sichtvermerk gestohlen, ein damals begehrtes Dokument. Herbert Weichmann reiste deshalb allein nach Portugal weiter. Seine Ehefrau gelangte am 19. September 1940 ebenfalls nach Lissabon. Am 12. November 1940 verließen beide schließlich die portugiesische Hauptstadt und mit ihr Europa – die Guiné, ein 3000-t-Küsten-Frachter, brachte sie in die USA.[74]

Vereinigte Staaten

In New York herrschte rund ein halbes Jahr Unklarheit, wie es beruflich weitergehen sollte. Diese Unbestimmtheit, Geldsorgen und die schwierigen Aussichten, sich in der neuen Welt einrichten zu können, führten bei Herbert Weichmann zu resignativen Stimmungen.[75]

Zunächst blieb wenig anderes, als sich mit Gelegenheitsarbeiten durchzuschlagen. Dazu gehörte eine von der Rockefeller-Stiftung finanzierte Studie für die New School for Social Research über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Frankreich und Südamerika, die zweimonatige Arbeit als Acting Editor bei der deutsch-jüdischen Zeitung Aufbau, die Tätigkeit als sachverständiger Zeuge für deutsches Devisenrecht beim Justizministerium der Vereinigten Staaten und die sechsmonatige Anstellung als Sekretär des New World Club, einer jüdischen Immigranten-Organisation, die den Aufbau herausgab und darüber hinaus karitativ und erzieherisch wirkte.[76]

Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg am 8. Dezember 1941 gelang es Herbert Weichmann nicht, eine Anstellung in der wachsenden staatlichen Verwaltung zu erhalten.[77] Seine Frau hatte bereits kurz nach der Ankunft in den USA an der New York University ein Studium der Statistik aufgenommen, das sie zügig absolvierte. 1942 begann er mit einem dreijährigen Abendstudium der Accountancy (Buchhaltung), ebenfalls an der New York University. Es qualifizierte ihn für den Beruf des Wirtschaftsprüfers.[78] Auf diese Weise gelang es ihm, sich in das Metier eines Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers einzuarbeiten. Über mehrere Stationen stieg er zum Sozius einer Kanzlei auf und betreute dort einen eigenen Kundenstamm.[79]

Seine Ehefrau arbeitete in zahlreichen Gelegenheitsjobs. Dabei nutzte ihr das New Yorker Studium. Von Oktober 1943 bis Anfang 1945 betätigte sie sich als Statistikerin der Film Library des Museum of Modern Art und erreichte eine Leitungsfunktion.[80] 1945 gründete sie eine Kuscheltier-Näherei am Rande von Harlem, die zehn Angestellte beschäftigte.[81] Ab Spätsommer 1943 waren beide Eheleute permanent residents[82] und waren im Besitz der amerikanischen Staatsbürgerschaft.[83]

In New York hielten die Weichmanns Kontakt zu den deutschsprachigen Emigrantenzirkeln. Bereits bei ihrer Ankunft in Staten Island wurden sie von Albert Grzesinski, Hans Staudinger und Hedwig Wachenheim empfangen.[84] Die Grabenkämpfe der Emigrantenzirkel schreckten sie jedoch eher ab. Herbert Weichmann verband sich nicht fest mit der German Labour Delegation. Zur Gruppe Neu Beginnen um Paul Hagen wahrte er eine noch größere Distanz. Auch in der Association of Free Germans, die von ihm, Max Brauer, Albert Grzesinski und weiteren 1941 gegründet worden war und deren Aufruf „Für das Freie Deutschland von Morgen“[85] vom Oktober 1942 er noch mitunterzeichnet hatte, engagierte er sich nicht nachdrücklich. Durch die fehlenden Mitgliedschaften blieb er ohne tragfähige politische Verbindungen zu Regierungsstellen, die in den Kriegsjahren Emigranten für die Mitarbeit rekrutierten.[86]

In den ersten Junitagen 1945 erfuhr Herbert Weichmann, dass seine Mutter, seine Schwester und ihr Ehemann nach Polen deportiert worden waren.[87] Alle wurden in Auschwitz im Zuge des Holocaust ermordet. Einzig Frank, der Sohn seiner Schwester Margot, hatte überlebt, weil niederländische Helfer ihn versteckt hatten. Herbert und Elsbeth entschlossen sich, den Jugendlichen zu adoptieren. Im Sommer 1946 kam er in New York an.[88]

Nicht allein vor dem Hintergrund der NS-Verbrechen fragte sich Herbert Weichmann, ob er nach Kriegsende nach Deutschland zurückkehren sollte. Unschlüssig war er auch deshalb, weil die wirtschaftliche Lage in Deutschland unsicher schien und er eine in New York mühsam aufgebaute bürgerliche Existenz dafür hätte aufgeben müssen. Er wollte jedenfalls nicht als Jobsuchender zurückkehren, sondern gerufen werden. Im Juli 1947 erreichte ihn eine Einladung von Max Brauer, der seit November 1946 als Erster Bürgermeister im kriegszerstörten Hamburg amtierte. Rund ein Jahr später, am 8. Mai 1948, trat Herbert Weichmann ohne seine Ehefrau, die zusammen mit Frank im März 1949 folgen sollte, seine Rückreise nach Deutschland an.[89]

In Hamburg

Präsident des Rechnungshofes

Die Rückreise führte Weichmann zunächst nach Paris, wo er sich 14 Tage lang aufhielt. Anschließend ging es für einige Tage in die Niederlande. Am 6. Juni 1948 erreichte er Hamburg.[90]

Brauer hatte für ihn die Position eines Senatssyndicus vorgesehen,[91] Mitglieder des Senates opponierten gegen dieses Vorhaben. Insbesondere Walter Dudek, vor 1933 Oberbürgermeister von Harburg-Wilhelmsburg und jetzt Hamburgs Finanzsenator, hegte aus der Zeit der Verhandlungen um die hamburgisch-preußische Hafengemeinschaft eine Abneigung gegen Weichmann.[92] Schon bald zeichnete sich eine andere Perspektive ab: Weichmann sollte als Präsident des Rechnungsprüfungsamtes (später Rechnungshof) tätig werden. Dudek versuchte vergeblich, die Unabhängigkeit des Rechnungshofes von der Exekutive in Frage zu stellen, die Briten bestanden jedoch, gestützt auf ihre Vorrechte als Besatzungsmacht, auf einer solchen Autonomie. Am 19. Juni 1948 erfolgte Weichmanns Einführung in das Amt des Präsidenten des Rechnungsprüfungsamtes. Er war zunächst als Angestellter mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut, seine Verbeamtung als Präsident des Rechnungshofes, der zum 1. Januar 1949 errichtet worden war, erfolgte Anfang 1949.[93] Zu seinen ersten Aufgaben zählten die rechtliche Fundierung der neuen Behörde und ihr personeller Aufbau.

Inhaltlich sorgte Weichmann dafür, dass sich Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht allein auf öffentliche Betriebe, sondern auf alle öffentlichen Haushalte bezogen. Sein Konzept der Wirtschaftlichkeitskontrollen wurde zur Grundlage von Rahmenprüfungen auch anderer Landesrechnungshöfe.[94] Seine Arbeit wurde parteiübergreifend geschätzt.[95] Nach den Bürgerschaftswahlen von 1953, die zur Ablösung Brauers führten und Kurt Sieveking (CDU) zum Ersten Bürgermeister machten, blieb Weichmann im Amt.[96]

Bereits früh war der Remigrant bestrebt, dem deutschsprachigen Publikum zu vermitteln, was es bedeutete, in den USA eine neue Existenz aufzubauen. Auch von der Mentalität, den Lebensgewohnheiten, den Idealen und Wertmaßstäben der Amerikaner wollte er aus eigener Erfahrung berichten. Im Dezember 1948 kam eine Vereinbarung über ein entsprechendes Buchprojekt zustande. Seine Schrift Alltag in USA erschien im Folgejahr.[97]

Herbert Weichmann achtete jahrelang sorgfältig darauf, dass seine Rückkehrerlaubnis in die USA (Re-entry Permit) stets verlängert wurde. Im Jahr 1954 verzichtete er darauf und erwarb zusammen mit seiner Frau erneut die deutsche Staatsbürgerschaft.[98] Beide gaben ihre amerikanische Staatsbürgerschaft auf.[83]

1956 wurde er Lehrbeauftragter an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg.[99]

Finanzsenator

1957 führte die Bürgerschaftswahl erneut zu einem politischen Umschwung in der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Senat Sieveking wurde von einem sozialliberalen Senat abgelöst, in dem wieder Max Brauer präsidierte. Für den Posten des Finanzsenators sah Brauer Gerhard Neuenkirch vor. Dieser trat jedoch in den Vorstand der Bank für Gemeinwirtschaft ein. Stattdessen nominierte Brauer nun Weichmann. Am 4. Dezember 1957 wählte die Hamburgische Bürgerschaft den neuen Senat, dem Weichmann als Finanzsenator angehörte.[100] Auch in den Senaten unter Paul Nevermann, der von Anfang 1961 bis Mitte 1965 regierte, verantwortete er die Staatsfinanzen.

In seine politischen Aufgaben als Chef der Finanzbehörde wuchs Herbert Weichmann rasch hinein. Seine Auftritte vor der Bürgerschaft galten als gelungen. Insgesamt wurde sein Agieren parteiübergreifend geschätzt.[101] Dennoch provozierte die durch ihn verantwortete Politik ausfinanzierter Haushalte und fiskalischer Sparsamkeit die gelegentliche Kritik der Opposition und der SPD-Fraktion.[102] Insbesondere in der Amtszeit Nevermanns mehrten sich in der SPD Hamburgs die Stimmen, die eine Abkehr vom Kurs der soliden Haushaltspolitik zugunsten stärkerer staatlicher Ausgaben forderten.[103]

1964 wurde der Finanzsenator zum Honorarprofessor für öffentliches Haushalts- und Rechnungswesen ernannt.[99]

Während Elsbeth Weichmann der Bürgerschaft seit 1957 angehörte, gelang ihrem Mann dies nach der Bürgerschaftswahl vom 12. November 1961.[104] Er blieb bis 1974 Mitglied des Hamburger Parlaments.

Erster Bürgermeister

Der Hamburg-Besuch der britischen Königin Elisabeth II. am 28. Mai 1965 führte zu medialen Kontroversen um Paul Nevermann. Im Umfeld der Visite war bekannt und unter anderem von der Bild-Zeitung skandalisiert worden, dass das Ehepaar Nevermann seit längerer Zeit getrennte Wege ging und Grete Nevermann sich weigerte, ihre „Repräsentationspflichten“ zu erfüllen. Auch weitere Blätter des Springer-Konzerns setzten öffentlich Fragezeichen hinter Nevermanns Fähigkeit, Hamburg zu vertreten. Der Erste Bürgermeister trat schließlich am 8. Juni 1965 zurück. Das Senatskollegium wählte Herbert Weichmann am 9. Juni 1965 zu seinem Nachfolger.[105] Der 69-Jährige galt zunächst als eine Art Übergangs-Bürgermeister, das änderte sich aber schon nach wenigen Wochen.[106] Weichmann regierte bis zum 9. Juni 1971.

Innerhalb der Hamburger Verwaltungslandschaft sorgte Weichmann für eine Änderung, indem er die Justizbehörde einrichtete. Mit ihr wurden die Gefängnisbehörde und die Landesjustizverwaltung zusammengeführt. Hintergrund dieses Schrittes war der Skandal um die Todesumstände des Untersuchungshäftlings Ernst Haase. Dieser war bereits am 30. Juni 1964 tot in einer Zelle der Untersuchungshaftanstalt Hamburg aufgefunden worden. Die Todesumstände blieben mysteriös, weil die entsprechenden staatsanwaltlichen Untersuchungen offenkundig verschleppt wurden. Erst durch die Berichterstattung des Hamburger Abendblattes am 31. Januar 1966 erhöhte sich der Druck zur Aufklärung. Die Verantwortung für den Todesfall ließ sich nicht mehr klären, obwohl sich ein Sonderermittler des Senats und zwei Untersuchungsausschüsse darum bemühten.[107]

Fiskalpolitisch bedeutsam war die Einrichtung eines Planungsstabes zur Umsetzung der damals von der Großen Koalition beschlossenen und von Weichmann prinzipiell begrüßten mittelfristigen Finanzplanung.[108]

In der Ära Weichmann wurde eine Reihe von Bau- und Verkehrsinfrastrukturprojekten auf den Weg gebracht. Hierzu zählten das Congress Centrum Hamburg, damals das erste moderne Kongresszentrum in Deutschland,[109] die Fertigstellung des Hamburger Fernsehturms, die Schaffung des Hamburger Verkehrsverbundes mit der Etablierung der City-S-Bahnen, die Inbetriebnahme des AK Altona, des damals modernsten Krankenhauses Europas in Hamburg-Othmarschen, der schrittweise Bau und Bezug der City Nord, der Baubeginn des Neuen Elbtunnels, der Bau der Köhlbrandbrücke und die Ansiedlung einer Aluminiumhütte des amerikanischen Konzerns Reynolds im Hafenerweiterungsgebiet Hamburg-Finkenwerder.[110]

Nachhaltig waren zudem Weichmanns Akzente in der Hafenpolitik. Pläne der EWG-Kommission, die Freihäfen in Bremen und Hamburg abzuschaffen, ließen sich erfolgreich durchkreuzen.[111] 1966 war der Bürgermeister noch skeptisch, ob die Zukunft des Seehandels mit der Containerschifffahrt verbunden sein würde. Ein Jahr später stimmte er aber dem Ausbau des Burchard-Kais zum Containerterminal zu. Das Container-Zeitalter im Hamburger Hafen begann.[112]

Nicht alle unter Weichmann angestoßenen Vorhaben ließen sich realisieren. So verliefen die Planungen für den Bau eines Tiefseehafens in der Elbmündung in den 1970er Jahren im Sande.[113] Auch der Flughafen Kaltenkirchen wurden nicht gebaut.[114] Ausgeführte Vorhaben brachten keineswegs durchgängig den Erfolg, den sich die Entscheider versprochen hatten. Weichmann befürwortete beispielsweise den Bau von Großsiedlungen wie Osdorfer Born, Steilshoop und Mümmelmannsberg. Die erwartete Zufriedenheit der Mieter stellte sich dort – zur Enttäuschung Weichmanns – nicht ein.[115]

Insgesamt honorierten die Wähler die Bilanz des von Herbert Weichmann geführten Senats. Bei der Bürgerschaftswahl vom 27. März 1966, zehn Monate nach Weichmanns Amtsantritt, erreichte die Hamburger SPD mit 59 % der Stimmen ihr bestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund dieses Resultats entschloss sich die Hamburger FDP, aus dem Senat auszuscheiden. Die Sozialdemokraten bildeten eine Alleinregierung.[116] Bei der Bürgerschaftswahl vom 22. März 1970 kam die SPD nicht an ihr Rekordergebnis heran, sondern vereinigte 55,3 % der Stimmen auf sich. Sie entschloss sich daher, der FDP die Wiederauflage eines sozialliberalen Senats anzubieten. Die Elbliberalen willigten ein.[117]

Als Diskussionen über mögliche Nachfolger für Heinrich Lübke im Amt des Bundespräsidenten aufkamen, loteten führende Sozialdemokraten und Unionspolitiker aus, ob Weichmann zur Verfügung stünde. Dieser lehnte jedoch ab. Als Gründe nannte er, dass er mit den delikaten Beziehungen der Bundesrepublik zur arabischen Welt einerseits und zu Israel andererseits in Berührung käme. Ein jüdischer Bundespräsident eigne sich außerdem nicht, Wege zur Bewältigung der NS-Vergangenheit zu weisen. Im privaten Kreis ließ er durchblicken, er befürchte, dass die Bereitschaft der Bundesbürger, ein jüdisches Staatsoberhaupt zu akzeptieren, nicht zweifelsfrei gegeben sei. Am 1. Juli 1969 wurde Gustav Heinemann zum Nachfolger Lübkes gewählt.[118]

Ende 1970 kündigte Weichmann an, er werde nicht die gesamte Legislaturperiode als Erster Bürgermeister amtieren. Weichmann, der im 75. Lebensjahr stand, war mit bestimmten Entwicklungen innerhalb der SPD nicht einverstanden. Das betraf das Eingehen auf Mitbestimmungsforderungen von Studenten. Diesem Verlangen kam das am 23. April 1969 von der Bürgerschaft verabschiedete und am 1. Mai 1969 in Kraft getretene Hamburger Universitätsgesetz entgegen. Es brach als erstes Hochschulreformgesetz mit alten Strukturen und schuf den Übergang von der Ordinarien- zur Gruppenuniversität.[119] Auch die gewerkschaftliche Forderung nach einem neuen Personalvertretungsrecht mit erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten nahm Weichmann als eine Gefahr für die Handlungsfähigkeit des Senats wahr. Die erweiterte Mitbestimmung in den öffentlichen Unternehmen Hamburgs sah er ebenfalls kritisch. Haushaltspolitische Sorgen bereitete ihm zudem die Forderung nach einer deutlich verbesserten Besoldung der Hamburger Lehrerschaft. Weichmanns Unverständnis für die Formen der Jugend- und Studentenproteste kam hinzu. In einigen Parteikreisen galt sein Auftreten als autoritär und patriarchalisch, das wenig geeignet schien, in einen konstruktiven Diskurs einzutreten und Reformimpulse aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund entschied der SPD-Landesvorstand, Auftritte des Ersten Bürgermeisters vor jugendlichem Publikum seien nicht erwünscht.[120]

Am 9. Juni 1971, genau sechs Jahre nach Amtsantritt, trat Herbert Weichmann als Erster Bürgermeister zurück. Sein Nachfolger wurde Peter Schulz.[121]

Im Ruhestand

Herbert Weichmann befasste sich als Elder Statesman immer wieder mit der Bewahrung des demokratischen Rechtsstaates. Die Einhaltung rechtlicher Regeln hielt er angesichts neuer Politik- und Protestformen der 68er-Bewegung für wesentlich. Weichmann blieb dabei stets ein Mann des gouvernementalen Flügels der SPD und vertrat seine Position mit Nachdruck. Von revolutionären Ideen, wie sie rebellierende Studenten vortrugen, hielt er nichts. Wortführer der Linken in der SPD, in den Medien und an den Universitäten waren deshalb nicht gut auf ihn zu sprechen. Die Differenzen eskalierten am 22. Juni 1973. Weichmann war gebeten worden, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel einen Vortrag zum Thema „Grundgesetz in Not?“ zu halten. Der Allgemeine Studentenausschuss hatte sich im Vorwege öffentlich abfällig über diese Veranstaltung geäußert. Als Herbert Weichmann den Großen Hörsaal betrat, hatten Studenten des Veranstalters,[122] aber auch Mitglieder linker Gruppen das Podium besetzt. Es kam zu verbalen und tätlichen Angriffen. Weichmann wurde daran gehindert, seine Rede zu beginnen. Protestierende skandierten während der Tumulte Parolen mit der Forderung „Volksfeinde raus!“. Weichmann fühlte sich an Zustände gegen Ende der Weimarer Republik erinnert und kommentierte die Vorgänge mit der Aussage, er habe lange genug unter „Faschisten von rechts“ leiden müssen. „Heute kommt der Faschismus von links.“[123] 1978 sprach er sich deutlich dagegen aus, den Radikalenerlass durch Abkehr von der Regelanfrage zu lockern. Er forderte eine kämpferische Demokratie, Verfassungsfeinde hätten im öffentlichen Dienst nichts zu suchen.[124]

Der Politik Willy Brandts, die „kritische Jugend“ und Randgruppen zu integrieren (Aussteiger, Friedensbewegte, Anhänger der Umweltbewegung), erteilte er 1981 durch Unterschrift unter ein Papier von Richard Löwenthal und Annemarie Renger eine Absage.[125] Hinsichtlich des NATO-Doppelbeschlusses vertrat er die Linie Helmut Schmidts, die Hamburger Sozialdemokraten hingegen lehnten diese im September 1983 mit knapper Mehrheit ab.[126]

Seinen letzten großen öffentlichen Auftritt hatte Herbert Weichmann am 17. Juni 1982. Im Deutschen Bundestag hielt er die Rede zum Tag der deutschen Einheit.[127] Dabei stellte er die deutsche Teilung in einen ideengeschichtlichen Kontext. Er sah sie als Teil des Konfliktes zwischen Macht und Recht, zwischen Machiavelli und Montesquieu. Es gebe die Pflicht, das Rechtsprinzip zu wahren und den Gefährdungen der Freiheit rechtzeitig und konsequent entgegenzutreten. Freiheit sei mehr als materieller Wohlstand, sie müsse auch die ideelle Kraft einer verantwortlichen und gestaltenden Freiheit sein, die bewusst der Humanitas diene. „Freiheit des Individuums bedingt auch das Bewußtsein seiner Pflicht, an das Wohl der Gemeinschaft zu denken, um die Weisheit des Kompromisses zu wissen und die Entscheidung der Mehrheit zu respektieren oder zumindest zu akzeptieren.“[128]

Am 3. Oktober 1983 erlitt der Ruheständler einen Schlaganfall. Er wurde in das Marienkrankenhaus eingeliefert und verstarb dort am 9. Oktober 1983.[129] Er hinterließ seine Ehefrau Elsbeth und seinen Adoptivsohn Frank Weichman. Aus einer Romanze während seiner Zeit in Essen entstammte eine Tochter.[130]

Zu Ehren des Verstorbenen fand am 16. Oktober 1983 im Hamburger Rathaus ein Staatsakt statt. Ansprachen hielten Klaus von Dohnanyi als amtierender Erster Bürgermeister, Peter Schulz als Präsident der Bürgerschaft, Nathan Peter Levinson als Landesrabbiner, Karl Carstens als Bundespräsident, Helmut Schmidt als Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundeskanzler a. D. sowie Hans Koschnick als Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen.[131] Im Anschluss an den Staatsakt erfolgte die Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof.

Würdigung und Erinnerung

Ehrungen

Am 9. Juni 1971, dem Tag seines Ausscheidens aus dem Amt des Ersten Bürgermeisters, wurde Herbert Weichmann zum Ehrenbürger Hamburgs ernannt. Damit war er der 19. Ehrenbürger der Stadt und der vierte nach dem Zweiten Weltkrieg.[132] Der Deutsche Städtetag machte ihn zum Ehrenmitglied.[133]

1973 erhielt Herbert Weichmann den Freiherr-vom-Stein-Preis.[134] 1976 zeichnete die Universität Hamburg Herbert Weichmann mit der Würde eines Ehrensenators aus.[135]

Seit dem 23. Februar 1986 findet sich auf der Uhlenhorst die Herbert-Weichmann-Straße.[136] Zuvor trug sie den Namen Adolphstraße, benannt nach dem Hamburger Kaufmann Adolph Jencquel. Eine im Jahr 1894 über dem Uhlenhorster Kanal errichtete Brücke wurde später ihm zu Ehren in Herbert-Weichmann-Brücke umbenannt.[137]

Anlässlich seines 100sten Geburtstages fand 1996 ein mehrtägiges Symposium mit dem Leitthema „Rückkehr und Aufbau nach 1945“ statt. Eine Ausstellung über das Emigrantenschicksal des Ehepaares Weichmann begleitete diese Fachveranstaltung.[138]

Seit 2007 vergibt die Jüdische Gemeinde Hamburg die Herbert-Weichmann-Medaille an Menschen, die sich um das jüdische Leben und das Zusammenleben der Kulturen verdient gemacht haben.[139]

Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung

1988 erfolgte die Gründung des „Herbert Weichmann Stiftung zur Erforschung des deutschen politischen Exils e.V.“.[140] Aus diesem Verein ging 1989 die „Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung“ hervor. Sie bewahrt das Andenken ihrer Namensgeber und will das Wirken der demokratischen Opposition im Exil gegen die totalitäre Herrschaft Hitlers sowie die Folgen dieses Wirkens für Deutschland nach dem Krieg in Erinnerung rufen und diese Erinnerung für künftige Generationen bewahren. Sie gibt selbst Schriften, Studien und Sammelwerke heraus beziehungsweise unterstützt entsprechende Vorhaben. Ferner fördert oder veranstaltet sie Tagungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. Bislang behandelten diese die Themen Exil, Emigration, Widerstand, Remigration, Erinnerungsräume in Europa sowie Buch- und Bibliotheksschicksale.[141]

Biografische Darstellungen

Das Leben von Elsbeth und Herbert Weichmann ist dem interessierten Publikum in einer zweiteiligen Doppelbiografie vorgestellt worden. Den ersten Teil, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Rückreise Herbert Weichmanns nach Deutschland 1948 reichend, publizierte die Historikerin Anneliese Ego 1998. Der Journalist Uwe Bahnsen veröffentlichte 2001 den zweiten Teil.[142] Dieses biografische Projekt ging auf einen entsprechenden Beschluss der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung zurück, die beide Teilbände auch herausgab. 2015 legte Günter Regneri in der Buchreihe Jüdische Miniaturen eine Skizze über Herbert Weichmann vor.[143]

Anhang

Schriften

Winfried Uellner erfasste die Schriften von Herbert Weichmann erstmals 1974 in einer Bibliografie. Diese Sammlung ist 1998 im Rahmen der Studie von Anneliese Ego ergänzt und fortgeführt worden.[144]

Zu den wichtigsten Schriften zählen:

- Der Gesellschaft und dem Staat verpflichtet. Einfache und schwierige Wahrheiten. Vorwort von Helmut Schmidt. Knaus, Hamburg 1981, ISBN 3-8135-1443-9.

- Rückkehr aus der Emigration. Briefe Herbert Weichmanns aus Hamburg im Juni 1948, bearbeitet von Hans-Dieter Loose. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 67 (1981), S. 177–205.

- Gefährdete Freiheit. Aufruf zur streitbaren Demokratie. Hoffmann & Campe, Hamburg 1974, ISBN 3-455-08120-7.

- Von Freiheit und Pflicht. Auszüge aus Reden des Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg. Hrsg.: Paul O. Vogel. Christians, Hamburg 1969.

- Alltag in USA, Hauswedell, Hamburg 1949.

- Zusammen mit Elsbeth Weichmann: Alltag im Sowjetstaat. Macht und Mensch, Wollen und Wirklichkeit in Sowjet-Rußland, Brückenverlag, Berlin 1931.[145]

Literatur

- Uwe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg. Ein Glücksfall für Hamburg. Herausgegeben von der Weichmann-Stiftung. Christians, Hamburg 2001, ISBN 3-7672-1360-5.

- Anneliese Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit. In: Claus-Dieter Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister. Dokumentation anläßlich eines Kolloquiums der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung „Rückkehr und Aufbau nach 1945“. Lütcke & Wulff, Hamburg 1996, ISBN 3-00-000778-4.

- Anneliese Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte 1896–1948. Herausgegeben von der Weichmann-Stiftung. Christians, Hamburg 1998, ISBN 3-76-721318-4.

- Claus-Dieter Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister. Dokumentation anläßlich eines Kolloquiums der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung „Rückkehr und Aufbau nach 1945“. Lütcke & Wulff, Hamburg 1996, ISBN 3-00-000778-4.

- Holger Martens: Weichmann, Herbert. In: Hamburgische Biografie 1, hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke, 2. verbesserte Auflage, Wallstein-Verlag, Göttingen 2008, S. 338–340.

- Günter Regneri: Herbert Weichmann. „Aus dem Bestehenden die Bausteine des Besseren entwickeln“. Hentrich & Hentrich, Berlin 2015, ISBN 978-3-95565-096-4.

- Axel Schildt: Herbert Kurt Weichmann (1896–1983). In: Arno Herzig (Hrsg.): Schlesier des 14. bis 20. Jahrhunderts. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien (Schlesische Lebensbilder, Band VIII, hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien), Neustadt an der Aisch 2004, ISBN 3-7686-3501-5, S. 263–269.

- Axel Schildt: Herbert Weichmann. In: Barbara Stambolis (Hrsg.): Jugendbewegt geprägt. Essays zu autobiographischen Texten von Werner Heisenberg, Robert Jungk und vielen anderen. V&R unipress, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8471-0004-1, S. 717–723.

Weblinks

Einzelnachweise

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 9.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 16.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 16, Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 15.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 17, Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 16.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 16, Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 16–18. Siehe dazu auch die Selbstaussage Weichmanns in: Herbert Weichmann im Gespräch mit Joachim Fest. In: Zeugen des Jahrhunderts. Portraits aus Politik und politischer Wissenschaft. Eugen Gerstenmaier, Gebhard Müller, Carlo Schmid, Dolf Sternberger, Herbert Weichmann. Nach einer Sendereihe des ZDF. Hrsg. und mit einem Vorwort versehen von Karl B. Schnelting. Fischer, Frankfurt am Main 1982, S. 135–160, hier S. 136, ISBN 3-596-24601-6.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 18.

- Zu dieser Prägung siehe Schildt: Herbert Weichmann, 2013; zu Weichmanns Führungsrolle in Liegnitzer siehe dort. S. 720.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 28.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 28 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 19; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 29 und S. 31.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 33 f.; Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 19.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 12; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 34.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 36–39.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 41.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, S. 20.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 48.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 51. Zum familiären Hintergrund von Elsbeth Greisinger siehe Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 53–60.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 52.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 21; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 53 und S. 61.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 45; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 62 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 22.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 22; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 82.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 14. Regneri spricht hier von „Assessorenzeit (Referendariat)“. Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 82 spricht vom „Referendardienst“, für den Zeitraum macht sie mit Bezug auf Weichmanns Personalkartei keine Angaben.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 119.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 14.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 15; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 126.

- Siehe Schildt: Herbert Weichmann, 2013, S. 721 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 22; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 67–81.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 15.

- Zu den Inhalten und Hintergründen der Berichterstattung Weichmanns siehe Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 89–112.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 120.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 23; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 130, S. 133 und S. 140.

- Montag, 4. Mai. In: Radio Wien, 1. Mai 1931, S. 56 (online bei ANNO). (183,5 kHz Königswusterhausen, 20.00 Uhr)

- Montag, 11. Mai. In: Radio Wien, 8. Mai 1931, S. 54 (online bei ANNO). (183,5 kHz Königswusterhausen, 20.00 Uhr)

- Mittwoch, 20. Mai. In: Radio Wien, 15. Mai 1931, S. 72 (online bei ANNO). (183,5 kHz Königswusterhausen, 20.00 Uhr)

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 84; Schildt: Herbert Kurt Weichmann, 2004, S. 265.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 24; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 139.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 24; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 142.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 161–164.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 164–171.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 172.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 150 f. und S. 160.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 159 f.

- Zur Mitarbeit Weichmanns bei der Schaffung dieser Hafengemeinschaft siehe Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 151–158.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 11 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 175 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 192 f.; Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 36, S. 62–71; Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 30.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 203–205.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 140.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 25; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 177.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 184.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 26; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 183.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 26; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 183 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 186 f.

- Herbert Weichmann, Elsbeth Weichmann: Alltag im Sowjetstaat. Macht und Mensch, Wollen und Wirklichkeit in Sowjet-Rußland, Brückenverlag, Berlin 1931.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 180 und S. 185.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 188.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 187 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 27; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 205.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 208–211; Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 27.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 28.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 213 f., 232 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 220.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 257.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 224.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 215.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 28; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 217 und S. 220.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 268.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 245.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 221; Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 29.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 29; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 275.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 29; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 277–284; Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 55 und S. 58; Schildt: Herbert Kurt Weichmann, 2004, S. 266.

- Zu dieser Organisation siehe den entsprechenden Eintrag in der Jewish Virtual Library (Abruf am 28. März 2016).

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 30 f.; Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 61–63; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 280–296.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 304 und S. 314; Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 32.

- Zu den Gelegenheitsarbeiten siehe Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 32 f.; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 310, S. 315 und S. 355 f. und S. 357 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 341–344.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 33 f.; Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 79; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 359–363.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 363.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 369 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 34; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 370–372.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 365.

- Schildt: Herbert Kurt Weichmann, 2004, S. 267.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 301.

- Abdruck in Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 90 f.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 34; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 344–350.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 392.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 35. Zum Schicksal von Frank Aron bzw. Weichman siehe Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 393–396. Siehe ferner Frank Ludwig Weichman: Überlebenswege. Erinnerungen, Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung, Hamburg 2011, hier S. 66–94.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 409–437. Der Brief Brauers ist abgedruckt in Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 106 f. und in Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 430. Zur Rückkehr von Elsbeth Weichmann und Frank Weichman siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 52.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 438–440.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 35; Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 15.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 25 f.; siehe auch Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 157 f.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 39 und S. 46.

- Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 97.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 72.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 46.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 57.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 45 und S. 91.

- Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 98.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 129 und S. 132.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 156, S. 158 und öfter.

- Ego: Ein sozialdemokratischer Lebenslauf in den Wirren seiner Zeit, 1996, S. 38.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 191 f.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 176.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 201–203. Zum Hintergrund der vom Springer-Konzern betriebenen Kampagne gegen Nevermann siehe Hartmut Soell: Helmut Schmidt. Vernunft und Leidenschaft. 1918–1969, DVA, München 2003, S. 442–444, ISBN 3-421-05352-9.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 208 f.

- Zum Fall Haase siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 224–233. Siehe außerdem Uwe Bahnsen: Wer erschlug den Hamburger Häftling Haase?, in Die Welt vom 12. März 2016 (Abruf am 29. März 2016).

- Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 98; Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 278 f.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 52.

- Zu Weichmanns Leistungen während der Bürgermeisterjahre 1965 bis 1971 siehe Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister, 1996, S. 98 und Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 418 und S. 426.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 388 f.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 386–388; Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 56 f.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 389 f.

- Siehe hierzu Sascha Balasko: Offizielles Aus für Flughafen Kaltenkirchen, Hamburger Abendblatt vom 20. März 2013 (Abruf am 30. März 2016).

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 418 f. und S. 429.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 244 f.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 419–423.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 355–357 und S. 489.

- Rainer Nicolaysen: Stichtag: 9. November 1967: „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“. Ein Hamburger Studentenprotest trifft den Nerv der Ordinarienuniversität. In: 19 Tage Hamburg. Ereignisse und Entwicklungen der Stadtgeschichte seit den fünfziger Jahren. Hrsg. von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. (Memento vom 9. November 2017 im Internet Archive) Dölling und Galitz, München/Hamburg 2012, S. 110–126, hier S. 125, ISBN 978-3-86218-035-6.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 424–431.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 438.

- Es handelte sich um die konservativ dominierte und neue Vereinigung Studenten für das Grundgesetz. Siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 447.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 447–452. Das Zitat Weichmanns findet sich dort auf S. 449. Zu den Vorgängen in Kiel siehe ferner R.B.: Eine eindeutige Antwort, Die Zeit vom 29. Juni 1973 (Abruf am 18. Mai 2016) und Rainer Burchardt: Rangelei oder Nötigung, Die Zeit vom 12. Juli 1974 (Abruf am 18. Mai 2016).

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 461 und S. 464.

- Zu dem Paper siehe Etwas dünn, Der Spiegel, vom 7. Dezember 1981 (Abruf am 30. März 2016). Das Löwenthal-Papier provozierte seinerseits eine scharfe Reaktion Brandts: Er lasse sich vom „Metallarbeiter Löwenthal“, vom „Hafenarbeiter Weichmann“ und von der „Textilarbeiterin Renger“ nicht sagen, was die Arbeiterbewegung sei. Siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 464.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 471 f. Zum Landesparteitag siehe Dieter Buhl: Die große Ungeduld der Genossen, Die Zeit, 40/1983 vom 30. September 1983 (Abruf am 4. April 2016).

- Zum Hintergrund dieser Rede siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 467–470.

- Abdruck der Rede in Hans Fahning (Hrsg.): Herbert Weichmann zum Gedächtnis. Hamburg nimmt Abschied von seinem Bürgermeister, Albrecht Knaus Verlag, Hamburg 1983, S. 11–19, ISBN 3-8135-0178-7. Das Zitat findet sich dort auf S. 14.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 472 f.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 125.

- Zum Staatsakt siehe Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 473–476. Die Reden sind abgedruckt in Hans Fahning (Hrsg.): Herbert Weichmann zum Gedächtnis. Hamburg nimmt Abschied von seinem Bürgermeister, Albrecht Knaus Verlag, Hamburg 1983, ISBN 3-8135-0178-7.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 58.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 443.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 488.

- Information auf der Website der Universität Hamburg (Memento vom 8. Dezember 2015 im Internet Archive) (Abruf am 31. März 2016).

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 479; Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 60.

- Sven Bardua: Brückenmetropole Hamburg Baukunst – Technik – Geschichte bis 1945, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg 2009, S. 96, ISBN 978-3-937904-88-7.

- Hans Fahning: Anlaß: Herbert Weichmann 100 Jahre. In: Claus-Dieter Krohn (Hrsg.): Herbert Weichmann (1896–1983). Preußischer Beamter, Exilant, Hamburger Bürgermeister. Dokumentation anläßlich eines Kolloquiums der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung „Rückkehr und Aufbau nach 1945“, Lütcke & Wulff, Hamburg 1996, S. 7f., ISBN 3-00-000778-4.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015, S. 61.

- Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001, S. 484.

- Siehe die Website der Stiftung, Durchsicht am 30. März 2016.

- Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998; Bahnsen: Die Weichmanns in Hamburg, 2001.

- Regneri: Herbert Weichmann. Aus dem Bestehenden, 2015.

- Winfried Uellner: Herbert Weichmann. Mit einem Vorwort von Willy Brandt und Beiträgen von Carlo Schmid und Paul O. Vogel. Christians, Hamburg 1974, S. 46–112; Ego: Herbert und Elsbeth Weichmann. Gelebte Geschichte, 1998, S. 456 f. Siehe dazu den Hinweis bei Holger Martens: Weichmann, Herbert, 2008, S. 340.

- Hunger in Sowjetrußland. In: Neues Wiener Journal, 16. Juni 1931, S. 2 (online bei ANNO).