Köhlbrandbrücke

Die Köhlbrandbrücke verbindet seit dem 23. September 1974 in Hamburg die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Bundesautobahn 7 (Anschlussstelle 30 Waltershof). Das Bauwerk überspannt den 325 m breiten Köhlbrand, einen Arm der Süderelbe. Die Schrägseilbrücke wurde von dem Bauingenieur Paul Boué und dem Architekten Egon Jux entworfen.

| Köhlbrandbrücke | ||

|---|---|---|

.4.phb.ajb.jpg.webp) Köhlbrandbrücke | ||

| Nutzung | Straßenverkehr | |

| Überführt | Bundesstraße 3 | |

| Querung von | Köhlbrand | |

| Ort | Hamburger Hafen | |

| Konstruktion | Schrägseilbrücke | |

| Gesamtlänge | 3618 m | |

| Breite | 17,6 m | |

| Längste Stützweite | 325 m | |

| Lichte Höhe | 53 m | |

| Fahrzeuge pro Tag | 30.000 | |

| Baukosten | 160 Millionen Deutsche Mark | |

| Baubeginn | 1970 | |

| Fertigstellung | 1974 | |

| Planer | Paul Boué, Egon Jux Hans Wittfoht | |

| Lage | ||

| Koordinaten | 53° 31′ 18″ N, 9° 56′ 18″ O | |

| ||

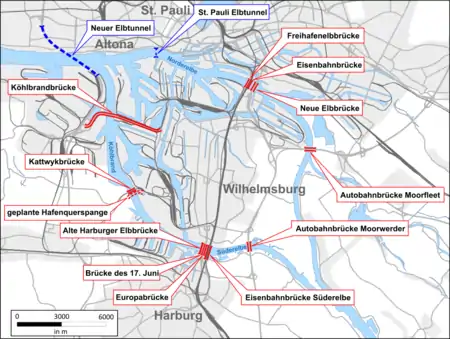

| Übersicht der Hamburger Elbquerungen (mit Köhlbrandbrücke auf der linken Seite) | ||

| ||

Die Brücke ist durch die Behörde für Kultur und Medien unter der Nummer 28577 in der Liste der Hamburger Kulturdenkmäler erfasst.[1]

Konstruktion

Der Brückenzug ist insgesamt 3618 m lang und nach der Hochstraße Elbmarsch die zweitlängste Straßenbrücke Deutschlands. Das Bauwerk besteht aus der östlichen Rampenbrücke, der Strombrücke und der westlichen Rampenbrücke. Die östliche Rampenbrücke ist eine 2050 m lange Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktion, die 520 m lange Strombrücke ist als Schrägseilbrücke in Stahl ausgeführt und die 1048 m lange westliche Rampenbrücke aus Spannbeton.

Die Strom-Überbrückung weist drei Öffnungen mit 97,5 m, 325 m und 97,5 m Stützweite auf. Die Schrägseilbrücken-Konstruktion hat fächerförmige Abspannungen mit 88 Stahlseilen (bis zu 10 cm dick), die einerseits am Brückenkasten an außen angebrachten Konsolen und andererseits an den stählernen Pylonen befestigt sind. Der Überbau (Brückenträger) besteht aus einem einzelligen, 3,52 m hohen Stahlhohlkasten mit einer 17,2 m breiten Fahrbahnplatte. Die Pylone stehen auf 37 m hohen Stahlbetonpfeilern und erreichen eine Höhe von 135 m über dem mittleren Tidehochwasser. Die lichte Höhe der Hauptöffnung beträgt 53 m über dem mittleren Tidehochwasser, womit das Bauwerk derzeit (Stand 2015) nur für wenige Schiffe ein Hindernis darstellt.

Die östliche Rampenbrücke in Neuhof besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt im Verzweigungsbereich der Straße besteht aus einer 153,5 m langen Stahlbetonplatte. Daran schließt sich eine durch Dehnfugen getrennte, im Grundriss gekrümmte, zwölffeldrige Spannbetonbrücke mit Stützweiten von 3×35 m – 36,5 m – 2×36 m – 36,4 m – 29,5 m – 30 m – 25,6 m – 26,5 m – 30 m an. Der Brückenquerschnitt besteht aus zwei Hohlkästen mit 2,0 m Konstruktionshöhe und ist fugenlos mit der siebenfeldrigen Brücke der Abfahrt Breslauer Straße verbunden. Im weiteren Verlauf besteht die östliche Hauptrampe aus einem zweizelligen, dreistegigen Hohlkastenquerschnitt mit einer Regelkonstruktionshöhe von 3,0 m und einer Fahrbahnplattenbreite von 17,6 m. Dieser Teil hat 30 Felder, zwei Durchlaufträger als Bauwerkssystem in Längsrichtung und Stützweiten von 35 m – 27×50 m – 55 m – 60 m. Die maximale Gradiente beträgt 4 %.

Die westliche Rampenbrücke in Waltershof ist im Grundriss S-förmig mit Radien bis zu 175 m gekrümmt und hat 19 Felder. Die Stützweiten der Balkenbrücke betragen 8×70 m – 60 m – 2×50 m – 7×42 m – 34 m. Der Querschnitt der Spannbetonbrücke ist ein einzelliger Hohlkasten mit geneigten Stegen und 3,55 m Konstruktionshöhe.

Die Montage der Pylone erfolgte mit einem Autokran mit einer Traglast von 1000 t. Für die Montage der Versteifungsträger in der Stromöffnung wurde ein Schwimmkran verwendet. Bei den Spannbetonüberbauten kam eine Vorschubrüstung zur Anwendung.[2] Zum Bau der Brücke wurden 81.000 Kubikmeter Beton und 12.700 Tonnen Stahl verwendet. Die Bauzeit betrug vier Jahre, die Kosten beliefen sich auf 160 Millionen DM.

Die Einweihung erfolgte am 20. September 1974 durch den damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel. Anschließend hatte die Bevölkerung drei Tage lang die Gelegenheit, die Brücke zu begehen. Über 600.000 Hamburger nahmen diese Möglichkeit wahr. Für dieses Ereignis prägte die Stadt 100.000 Erinnerungsmedaillen, die sehr schnell vergriffen waren.

Durch ihre Höhe ist die Köhlbrandbrücke weiträumig sichtbar und ein Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Im Jahr 1975 nahm der für den Stahlbau der Schrägseilbrücke leitend verantwortliche Bauingenieur Paul Boué den Europäischen Stahlbaupreis (EKS|ECCS|CECM) in Torremolinos (Spanien) entgegen, die architektonische Beratung erbrachte Egon Jux. Die Spannbetonbrücken wurden unter der Leitung des Bauingenieurs Hans Wittfoht als Federführer einer Arbeitsgemeinschaft geplant und ausgeführt.

Anfangs wurden an der Brücke gelegentlich große Schwingungen der Tragseile bei gleichzeitigem Auftreten von Regen und Wind beobachtet. Diese wurden durch die nachträgliche Montage von Schwingungsdämpfern unterbunden. Wegen Korrosionsschäden und Drahtbrüchen wurden von 1978 bis 1979 sämtliche Seile ausgetauscht. Im März 2014 begann eine umfassende Grundinstandsetzung der Brücke, die 2016 bei 61 Mio. Euro Kosten abgeschlossen wurde.

Verkehr

Die Brücke hat vier Fahrstreifen und wurde 2013 von durchschnittlich 37.000 Fahrzeugen pro Werktag genutzt, davon etwa 36 Prozent Schwerverkehr.[3] Hauptsächlich werden Güter transportiert, die in den im Hafengebiet liegenden Containerterminals (u. a. der Containerterminal Altenwerder und die Automobilverladeanlagen an der Rethe) verschifft werden oder von dort kommen.

Für Fußgänger, Fahrradfahrer und Mofas ist die Brücke gesperrt. Fußgänger konnten die Brücke seit ihrem Bau nur zweimal benutzen: zur Eröffnung und zum 25. Geburtstag (1999). Seit 2011 können die Teilnehmer des jährlich am 3. Oktober stattfindenden Köhlbrandbrückenlaufs[4] die Aussicht auf den Hafen und die Stadt genießen. Radfahrer können sie jährlich als Teilnehmer des Hamburger Cyclassics-Rennens oder im Rahmen der Fahrradsternfahrt zum Mobil-ohne-Auto-Tag passieren. Seit einigen Jahren wird die Köhlbrandbrücke während des Silvesterfeuerwerks für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Die Köhlbrandbrücke dient hauptsächlich dem Hafenverkehr zwischen der östlichen Hafenseite und der Bundesautobahn 1 sowie der westlichen Hafenseite und der A 7. Da die Brücke selbst kein Ziel darstellt, findet man Köhlbrandbrücke in ganz Hamburg nirgendwo ausgeschildert. Wer sie befahren möchte, verlässt die A 7 über die Anschlussstelle Waltershof oder fährt umgekehrt von Hamburg Centrum über den Veddeler Damm und weiter Richtung A 7 / Flensburg oder nimmt einen Bus der Linie 151 zwischen Wilhelmsburg und Finkenwerder.

Durchfahrtshöhe

Die lichte Höhe der Köhlbrandbrücke beträgt 55,3 m bei niedrigst-möglichem Wasserstand (LAT), die Durchfahrtshöhe für Schiffe beträgt 51 m bei mittlerem Hochwasserstand (MHW).

Die Schiffsführung von Großcontainerschiffen und Bulkcarriern (etwa der 332 m langen BW Fjord[5]) muss beim Ein- und Auslaufen aus dem Köhlbrand die Gezeiten und Stromverhältnisse beachten, um die exakte Durchfahrtshöhe („Airdraft“) des Schiffes zu ermitteln. Der zeitgleiche Pegelstand der Elbe sowie der Tiefgang des Schiffes sind in die Berechnung mit einzubeziehen, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Brückendeck zu gewährleisten. Die genannten Faktoren haben Einfluss auf das Beladen und Löschen des Schiffes. Die meisten Großcontainerschiffe fahren bei Niedrigwasser gemäß Airdraft mit ausreichendem Sicherheitsabstand und passieren so die Köhlbrandbrücke (siehe rechtes Foto). Die sichere Passagezeit wird vom Kapitän, dem Hamburger Hafenbetreiber (HPA) und den Hafenlotsen genau berechnet. Oft ist es erforderlich, beispielsweise meterhohe Radarmasten umzuklappen. Eine Ablesung des Pegelstands für aufkommende Schiffe ist beim Köhlbrandhöft (Radarturm) möglich. Für auslaufende Schiffe vom Containerterminal Altenwerder (CTA) oder Hansaport befindet sich eine Anzeige der jeweiligen Durchfahrtshöhe oben in der Mitte der Brücke (Brückenpegel).

Großcontainerschiffe, wie die Alexander von Humboldt mit knapp 400 m Länge (LüA), können wegen ihrer Höhe über Kiel (in diesem Fall sind das 69,5 m HüA) am Containerterminal Altenwerder nicht anlegen, weil sie auch bei niedrigstem Wasserstand (LAT) nicht unter der Brücke durchpassen. Sie müssen an einem anderen Containerterminal ihre Container umschlagen.

Unfälle

Am 20. Februar 1998 wurde die Köhlbrandbrücke vom niederländischen Schwimmkran „Rotterdam“ beschädigt. Der Ausleger des Krans rammte den Stahlkastenträger der Brücke, weil die Besatzung des Schwimmkrans die Auslegerhöhe falsch eingeschätzt hatte. Die Schäden, vor allem zwei quadratmetergroße Löcher im Träger, wurden während einer mehrwöchigen Vollsperrung der Brücke repariert.[6]

Geplanter Neubau

Im Juni 2012 gab der Erste Bürgermeister Olaf Scholz bekannt, dass die Köhlbrandbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll.[7] Anfang Januar 2017 informierte die Hamburger Hafenbehörde darüber, mit den Planungen für eine neue Köhlbrandbrücke begonnen zu haben. Sie müsste eine Durchfahrtshöhe von mindestens 73,5 Metern bekommen und ab 2030 zur Verfügung stehen.[8][9]

Laut einem Bericht des Hamburger Abendblatts im April 2018[10] und anderen[11] könnte die Brücke nach alternativen Planungen durch einen doppelstöckigen Tunnel ersetzt werden, in dem auf der unteren Ebene eine Fahrbahn für autonom fahrende Containertransporter vorgesehen ist. Ein Tunnel sei zwar im Bau teurer als eine neue Brücke, die Unterhaltskosten lägen dagegen langfristig deutlich niedriger. Durch den Wegfall der Brücke könnten Schiffe aller Größen bei jedem Wasserstand den Containerhafen Altenwerder anfahren.

Am 13. Februar 2020 unterzeichneten Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, eine gemeinsame Absichtserklärung über die Erneuerung der Köhlbrandquerung. Demnach soll der Neubau der Köhlbrandquerung zur Bundesstraße umgestuft mit Bundesmitteln gefördert werden.[12] Nach einem Bericht der Hamburger Morgenpost vom 22. Mai 2020 wird die bestehende Köhlbrandbrücke bis 2030 genutzt, anschließend abgerissen und durch einen Tunnel mit zwei Ebenen ersetzt. Der Tunnel als Köhlbrandquerung soll als Bundesstraße eingestuft werden, so dass der Bund die Baukosten und die Stadt Hamburg die Instandhaltungskosten des Tunnel trägt.[13] Die Hochstufung zur Bundesstraße erfolgte am 1. Februar 2021, damit wurde die Brücke mautpflichtig. Für 5,5 km stellt der Verlauf der Köhlbrandbrücke ab der östlichen Rampe (Einmündung Neuhöfer Damm) über die gesamte Länge sowie den anschließenden Abschnitt der Finkenwerder Straße, bis zur Anschlussstelle der A7 (Hamburg-Waltershof), das neue nördliche Ende der Bundesstraße 3 dar.[14]

Literatur

- Paul Boué, K.-J. Höhne: Der Stromüberbau der Köhlbrandbrücke. In: Stahlbau, Bd. 44, Heft 6, 1975, S. 161–174

- Paul Boué, K.-J. Höhne: Der Stromüberbau der Köhlbrandbrücke. In: Stahlbau, Bd. 44, Heft 7, 1975, S. 203–211

- Hans Wittfoht, Walter Bilger, Wolfgang Steffen: Die Spannbetonüberbauten der Köhlbrandbrücke. In: Beton- und Stahlbetonbau, Bd. 70, Heft 6, 1975, ISSN 0005-9900 S. 133–142

- Johannes Rabe, Helmut Baumer: Die Gründungen und Pfeiler der Köhlbrandbrücke. In: Bautechnik, Bd. 52, Heft 6, 1975, S. 181–197

- Rudolf Schwab, Herrmann Homann: Der Bau der Köhlbrandbrücke. In: Bautechnik, Bd. 52, Heft 5, 1975, S. 145–156

- Paul Boué, H.-D. Höft: Austausch der Tragseile der Köhlbrandbrücke in Hamburg. In: Bauingenieur, Bd. 65, 1990, S. 59–71

- Frank Binder: Die Köhlbrandbrücke auf dem Prüfstand. In: Täglicher Hafenbericht vom 27. November 2013, S. 1, Seehafen-Verlag, Hamburg 2013, ISSN 2190-8753

Weblinks

Einzelnachweise

- Liste der denkmalgeschützten Bauwerke der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, Abgerufen am 3. März 2020

- Erich Fiedler: Straßenbrücken über die Elbe. Saxoprint Dresden 2005, ISBN 3-9808879-6-0, S. 225 f.

- Karte der durchschnittlichen täglichen Kfz-Verkehrsstärken an Werktagen (Montag–Freitag), Hamburg 2013 (PDF-Datei; 5,3 MB)

- Köhlbrandbrückenlauf

- BW Fjord – Fotos und Schiffsdaten

- Pressestelle Wirtschaftsbehörde, Pressestelle Amt Strom- und Hafenbau, 20. Februar 1998

- NDR: 1974: Köhlbrandbrücke begeistert die Hamburger (Seite 2). Abgerufen am 20. Juli 2017.

- Hafenbehörde startet Planung für eine neue Köhlbrandbrücke. In: Hamburger Abendblatt. 5. Januar 2017, abgerufen am 6. Januar 2017 (zugangsbeschränkt).

- HPA-Jahresausblick 2017: Gute Noten für Hamburgs Hafenbrücken. Hamburg Port Authority, 5. Januar 2017, abgerufen am 15. Januar 2017 (Pressemitteilung).

- https://www.abendblatt.de/hamburg/article213912619/Wird-ein-Koehlbrandtunnel-mit-zwei-Etagen-gebaut.html

- Felix Selzer: Köhlbrand: Boxenverkehr unter der Elbe? In: Hansa, Heft 5/2018, S. 88

- Weichenstellung für Neubau der Köhlbrandquerung. Pressemitteilung Nr. 010/2020. In: Internetauftritt. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 13. Februar 2020, abgerufen am 13. Februar 2020.

- Mike Schlink: Tschüs, Köhlbrandbrücke Hamburgs Wahrzeichen wird abgerissen – und nicht neu gebaut. In: Hamburger Morgenpost, 22. Mai 2020. Archiviert vom Original am 11. September 2020. Abgerufen am 11. September 2020.

- Köhlbrandbrücke wird für Lkw mautpflichtig