Heitersheim

Heitersheim (alemannisch Heitersche) ist eine Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Baden-Württemberg | |

| Regierungsbezirk: | Freiburg | |

| Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |

| Höhe: | 254 m ü. NHN | |

| Fläche: | 11,71 km2 | |

| Einwohner: | 6437 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 550 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 79423 | |

| Vorwahlen: | 07634, 07633 | |

| Kfz-Kennzeichen: | FR | |

| Gemeindeschlüssel: | 08 3 15 050 | |

| Stadtgliederung: | 2 Stadtteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Hauptstraße 9 79423 Heitersheim | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Christoph Zachow[2] | |

| Lage der Stadt Heitersheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||

Karte | ||

Geografie

Geografische Lage

Heitersheim liegt im Tal des südlichen Oberrheins, eingebettet zwischen der Rheinebene im Westen und dem Hügelland, welches weiter östlich in den Schwarzwald übergeht. Ein markanter Berg im Osten der Stadt ist der 1414 m hohe Belchen. Heitersheim liegt im Übergang vom Breisgau im Norden, und dem Markgräflerland im Süden. Nach Basel im Süden sind es rund 40 Kilometer, nach Freiburg im Norden 25 Kilometer.

Geologie

Heitersheim liegt auf einem fruchtbaren Schwemmlößgebiet, das je weiter man nach Westen zum Rhein kommt in kieshaltige Erde und Flusskies übergeht. Nach Osten hin sind die Hügel lösshaltig, wobei der Sand- und Steingehalt des Bodens zum Schwarzwald hin zunimmt. Dies ist eine Kulturlandschaft mit hauptsächlichem Anbau von Mais, Getreide und Reben.

Der Sulzbach fließt durch Heitersheim, er entspringt östlich von Bad Sulzburg im Schwarzwald und fließt in Richtung Rhein, wo er zusammen mit dem Ehebach und dem Eschbach in den Schottern der Niederterrasse bzw. in der Rheinaue versickert.

Nachbargemeinden

Südlich von Heitersheim liegen Betberg und Seefelden, beides Ortsteile von Buggingen, westlich befindet sich Grißheim, ein Stadtteil von Neuenburg am Rhein, nördlich liegen Eschbach und Schmidhofen, ein Ortsteil von Bad Krozingen, und östlich befinden sich Wettelbrunn, ein Stadtteil von Staufen im Breisgau, sowie die Gemeinde Ballrechten-Dottingen.

Stadtgliederung

Die Stadt Heitersheim besteht aus den Stadtteilen Heitersheim und Gallenweiler, die räumlich identisch sind mit den gleichnamigen Gemeinden vor der Gebietsreform der 1970er Jahre (die nordöstlich von Heitersheim gelegene Gemeinde wurde am 1. Dezember 1971 eingemeindet).

Die beiden Stadtteile bilden zugleich die beiden Wohnbezirke im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung Wohnbezirk Heitersheim und Wohnbezirk Gallenweiler.[3] Zu den Stadtteilen gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer; im Stadtteil Gallenweiler liegt die abgegangene Ortschaft Muttikofen.[4]

Das Stadtgebiet schließt eine Exklave mit Wald am Rhein, nördlich der Gemarkung Neuenburg-Grißheim und westlich vom Flugplatz Eschbach/Bremgarten mit ein. Der Stadtteil Heitersheim hat eine Fläche von 9,65 km², die gesamte Stadt mit Gallenweiler und mit dem dazugehörenden Hochwald in der Gemarkung Sulzburg eine von 11,78 km².

Heitersheim ist in eine Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Eschbach und Ballrechten-Dottingen eingebunden.

Klima

| Heitersheim – Station Müllheim (273 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Heitersheim – Station Müllheim (273 m)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

Kelten und Römer

Das Gebiet wurde durch verschiedene Stämme der Kelten besiedelt. Bald nach dem Jahr 70 n. Chr. eroberten es die Römer. Es wurde unter Kaiser Vespasian kultiviert, die hier lebenden Kelten assimilierten sich, hinzu kamen Einwanderer aus Gallien und Italien. Die Römer errichteten auf den Hügeln Siedlungen und Gehöfte. Die Überreste einer Villa Urbana sind östlich des Malteserschlosses zu sehen; derartige Gebäude dienten Angehörigen der Reichselite als Wohnsitz, und die Ruine bei Heitersheim ist die einzige bekannte römische Villa Urbana östlich des Rheins.

Das Gebiet am Oberrhein wurde von Soldaten, Offizieren, Beamten, Händlern, Gutsherren und Veteranen besiedelt. Die Veteranen erhielten für ihre Dienste eine hohe Entlassungszahlung, nicht wenige kauften sich davon ein Landgut (Villa Rustica) unweit ihrer einstigen Garnison. Für die Besiedelung des Gebiets wählte man bevorzugt die Hügel aus; diese boten einen Überblick über das Oberrheintal und waren somit eine strategisch günstige Lage. Ein weiterer Aspekt war das Klima, das für Landwirtschaft und Gesundheit günstig war. Das Oberrheintal war damals ein ausgedehnter Auwald mit unzähligen Seen und Tümpeln mit abgestandenem Wasser. Diese wurden nur beim Hochwasser des Rheins mit neuem Wasser gespeist und das Wasser roch dementsprechend. Sie waren zudem voll von Stechmücken. Das Klima war im Sommer in der Rheinebene schwülwarm. Die Römer umgaben sich in ihren besetzten Gebieten gerne mit ihrer von zu Hause aus gewohnten Kultur. Sie gestalteten ihre Siedlungen in den Provinzen gerne wie eine kleine italische Landstadt. Reste von römischen Bauten sind noch heute in diesem Gebiet zu besichtigen, z. B. die besagte Villa Urbana oder die römischen Badruinen im nahegelegenen Badenweiler.

Alamannen und Franken

Das Gebiet um Heitersheim war ein Teil des rechtsrheinischen römischen Agri decumates. Dieses Gebiet gehörte zur Provinz Obergermanien und war durch den Rhein, die Donau und den nordöstlich gelegenen Limes begrenzt, den die Römer um 100 errichtet hatten. Im 3. Jahrhundert kam es vermehrt zu Plünderungszügen, wahrscheinlich durch Alamannen. Die Römer änderten schließlich ihre Strategie, gaben die direkte Herrschaft über die Agri decumates auf (siehe Limesfall) und zogen sich ab 260 hinter den Rhein zurück. Dort errichteten sie den Donau-Iller-Rhein-Limes.

Die Zivilbevölkerung vermischte sich mit alamannischen Neuankömmlingen, die römische materielle Kultur wurde aufgegeben. Holz- und Fachwerkhäuser traten an die Stelle der bisherigen Mauerarchitektur. Die römischen Gebäude wurden meist abgerissen und als Steinbruch verwendet. Bald aber bauten Alamannen sogenannte Höhenburgen, um das Gebiet zu überwachen. Sie errichteten Gutshöfe und eine Verwaltung nach römischem Vorbild.

Die Alamannen unternahmen seit der Mitte des 4. Jahrhunderts öfters Raubzüge vom ehemaligen Zehntland aus ins benachbarte römische Gallien. Sie wurden aber dabei von römischen Heeren abgewehrt, sofern diese nicht durch Bürgerkriege abgelenkt waren. Erst nach 460 gelang es den Alamannen, von hier aus über den Rhein zu expandieren. Sie eroberten Teile der römischen Provinz Gallien.

Es folgten Konflikte mit den Franken, welche nach Süden expandierten. Die Alamannen führten mit den Franken von 496 bis 507 einen Krieg. Die Franken errangen den entscheidenden Sieg bei Zülpich unter ihrem König Chlodwig I. Das alamannische Gebiet kam an das Frankenreich der Merowinger. Das Gebiet des späteren Markgräflerlandes und des Breisgaus wurden Besitz von fränkischen Adligen.

1996 wurde im Neubaugebiet "Am Eschbacher Pfad" ein großes Gräberfeld aus dem 6. bis 7. Jahrhundert n. Chr. ausgegraben. Es ist der früheste Nachweis der Siedlung Heitersheim. Neben Waffen- und Schmuckbeigaben bei zahlreichen Bestattungen fand sich in einem Grab eine kleine römische Amor-Statuette aus Bronze, welche Alamannen wohl aus einem der zerstörten römischen Gutshöfe oder aus der Villa Urbana mitgenommen hatten.

Wohl um ihr Seelenheil besorgte Fränkische Adlige beschenkten um 775 verschiedene Klöster mit Grundbesitz aus diesem Gebiet. Im Lorscher Codex ist im Jahr 777 eine Schenkung von Gütern in der Heitersheimer Gemarkung an das Kloster Lorsch urkundlich erwähnt,[5] bis 846 sieben weitere Schenkungen.[6] Aus dem ursprünglichen Dinghof entwickelte sich das Dorf Heitersheim, welches später an das Kloster Murbach im Elsass überging. Zum Hof gehörte auch die dem hl. Leodegar geweihte Pfarrkirche. Zwischen 900 und 955 fielen die Ungarn in das Gebiet ein, es kam zu Verwüstungen und Plünderungen. Anschließend verwalteten vom Kaiser eingesetzte Gaugrafen die Territorien. In dieser Zeit kamen hier mächtige Adelsfamilien zu großen Besitztümern. Diese vergrößerten, vererbten oder verloren ihre Gebiete im Laufe der Zeit.

Kaiser Otto I. konfiszierte 962 die Territorien des abtrünnigen Gaugrafen Guntram aus dem Breisgau und übertrug sie dem Welfen Bischof Konrad aus Konstanz. Der setzte für seine Güter einen Lehens-Meier ein, der sie als Vogt verwaltete.

Zähringer und die Herren von Staufen

Im 11. Jahrhundert eroberten die aus dem nördlichen Schwaben stammenden Herzöge von Zähringen viele Gebiete. Sie kamen unter anderem auch in den Besitz des heutigen Markgräflerlandes und des Breisgaus. Der bekannteste unter ihnen war der von 1078 bis 1111 regierende Berthold II. von Zähringen. In den Jahren 1075–1122 fand der Investiturstreit statt. Die Zähringer standen auf der siegreichen päpstlichen Seite. Sie konnten somit viele klösterliche und weltliche Besitze der Verlierer an sich bringen. 1122 wurde das Gebiet der Zähringer südlich von Freiburg durch die Herren von Staufen (nicht mit den Hohenstaufern verwandt) verwaltet. Somit wurde auch Heitersheim von den Herren von Staufen und ihren Ministerialen, den Herren von Heitersheim verwaltet. Die Herren von Staufen hatten eigene Besitzungen, unter anderem die Burg bei Staufen im Breisgau und sie erhielten später von den Zähringern noch einiges dazu. Nach dem Tod von Bertold V. im Jahre 1218 erlosch die männliche Linie der Zähringer. Ihre Gebiete kamen an die Grafen von Freiburg, welche Nachkommen des Grafen Egino (I., V.) von Urach († 1236/37) und seines Sohnes Konrad I. waren.

Johanniter

Marschall Gottfried von Staufen übergab im Jahre 1272 seinen Hof und seine Kirche in Heitersheim an die Johanniter. Deren Kommende war in Freiburg. Der Johanniterorden erwarb danach das gesamte Heitersheimer Gebiet. Der Orden erwarb genügend Besitz und Macht, um Einfluss auf die regionalen Herrschaften auszuüben. Der aufstrebende Orden erwarb auch 1276 vom hiesigen Markgraf Heinrich von Hachberg umfangreiche Vollmachten. Der Johanniterorden hatte somit eine selbständige Justiz, ein eigenes Rechtswesen und eine eigene Verwaltung. Damit war der Orden in Heitersheim und seinen Gebieten eine Art Staat im Staate. Um 1297 erwarb der Orden die Ortschaft Gündlingen bei Breisach und deren Gemarkung. Im Jahr 1313 kam der Ort Bremgarten, ein heutiger Ortsteil von Hartheim am Rhein, zwei Jahre später Grißheim, heute zur Stadt Neuenburg am Rhein gehörig, dazu. Seit 1346 hatte Heitersheim ein eigenes von ihm verwaltetes Siechenhaus. Die Verwaltung des Johanniterordens in Freiburg wurde nach 1350 weiter reduziert. In den folgenden Jahren wurde der Orden ganz nach Heitersheim umgesiedelt, welches damit zur Kommende wurde. Um 1371 wurde Schlatt, ein heutiger Ortsteil von Bad Krozingen, erworben. Ein weiterer Schritt zur Machtentfaltung der Johanniter fand 1428 statt. Das Grosspriorat des Johanniterordens von Deutschland wurde nach Heitersheim verlegt. Der Großprior in Heitersheim war nunmehr Verwalter aller Johanniterhäuser, Besitzungen und Kommenden von Norditalien bis nach Schweden und vom Burgund bis nach Ungarn. Damit wurde Heitersheim weit über die Grenzen hinaus bekannt. Der Orden erhielt 1466 vom Kaiser das Marktrecht für den Ort auf St. Bartholomäus. Damit durfte die „Chilbi“ in jedem Jahr am Montag nach dem 24. August abgehalten werden. Ein weiteres Marktrecht kam 1481 dazu. Der Klausmarkt ist jedes Jahr am 1. Montag im Dezember abzuhalten. Beide Märkte werden noch heute abgehalten. Im Jahr 1504 kamen die jetzigen Freiburger Stadtteile St. Georgen, Uffhausen und Wendlingen dazu. Von 1500 bis 1600 wurde der ehemalige Fron- und Salhof des Klosters Murbach zum repräsentativen Wasserschloss ausgebaut. Siehe unter Malteserschloss.

Malteser und Fürstentum

Nachdem der Johanniterorden 1524 seine Besitzungen Akko, Zypern und Rhodos verloren hatte, erhielt er von Kaiser Karl V. die Insel Malta als Lehen. Der Orden nannte sich von da an Malteserorden. Im Jahre 1527 wurde die neue Pfarrkirche erbaut. Karl V. ernannte den Großprior Georg Schilling von Cannstatt und seine Amtsnachfolger 1548 zum Reichsfürsten. Georg Schilling von Cannstatt hatte zuvor erfolgreich gegen die nordafrikanische Seeräuberstaaten gekämpft. Damit hatte der Johanniter-Orden geistliche und weltliche Macht in sich vereint. Heitersheim avancierte mit seinen zehn dazugehörenden Dörfern zum selbstständigen Fürstentum innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Um 1613 wurde die Gemeinde Eschbach erworben. Das Franziskanerkloster mit der dazugehörigen Kirche wurde 1616 erbaut. Die Franziskaner übernahmen die Seelsorge am Ort bis 1807.

Großherzogtum Baden

Das ausgehende 18. und beginnende 19. Jahrhundert brachte Europa weitreichende Änderungen. Infolge der Napoleonischen Kriege wurde das Heilige Römische Reich (Deutscher Nation) durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 neu geordnet. Dieses letzte Gesetzeswerk des Alten Reiches setzte Bestimmungen des Friedens von Lunéville um und leitete damit das Ende des Alten Reiches ein. Unter Druck Napoleons I. gründete sich 1806 der Rheinbund, dies geschah mit dem gleichzeitigen Reichsaustritt der Mitgliedsterritorien. Dies führte am 6. August 1806 zur Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II., womit das Alte Reich aufhörte zu bestehen. Im Rahmen des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 und der Konstituierung des Rheinbundes 1806 wurden alle kirchlichen (→ Säkularisation) und verschiedene weltlichen Herrschaftsgebiete aufgelöst und in neue Staatsbildungen eingegliedert. Somit endete auch die Herrschaft des Fürstentums Heitersheim und die Herrschaft des Malteserordens. Heitersheim wurde 1806 in das neu gegründete Großherzogtum Baden eingegliedert. Es erhielt 1810 das Stadtrecht und konnte daraufhin mehrere Märkte abhalten. Heitersheim bekam ein badisches Bezirksamt, welches 1819 nach Staufen verlegt wurde. Die neue Pfarrkirche wurde 1826 durch den Landbaumeister Arnold, einen Schüler Weinbrenners erbaut. Dabei wurde das Epitaph aus der alten Kirche miteingebaut. Durch den Bau der Eisenbahnverbindung Karlsruhe–Basel bekam Heitersheim 1847 eine eigene Eisenbahnstation. Die Kreditkasse wurde 1887 gegründet, um die Handwerkerschaft leichter finanzieren zu können. Im selben Jahr wurde auch die Seifenfabrik gegründet, welche bis heute noch existiert. Im Jahre 1892 wurde ein Krankenhaus im heutigen Gewann Stühlinger gebaut. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging das Handwerk in Heitersheim zurück und wurde allmählich durch die industrielle Produktion ersetzt.

Erster Weltkrieg

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 musste die Stadt Heitersheim ihre Männer ziehen lassen. Lebenswichtige Güter wurden knapp, diese wurden rationiert. In der Stadt wurden Soldaten stationiert und später ein Militärflugplatz eingerichtet. Am 17. Juni 1917 wurden die Kirchenglocken eingesammelt, um daraus Kanonen zu gießen. Nach Kriegsende hatte die Stadt 30 Gefallene zu beklagen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde am 3. Dezember 1919 gegründet. Im Jahr 1923 waren die Auswirkungen der Inflation sehr schlimm. Die drei neuen Glocken, welche an Ostern 1923 angeliefert wurden, kosteten zusammen rund 7,862 Millionen Mark. Mit der Einführung der Rentenmark verbesserte sich das Leben.

Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg

1933 wurden die Heitersheimer Bürger des Dritten Reichs, welches nach dem "Anschluss Österreichs" 1938 in Großdeutsches Reich umbenannt wurde. 1935 wurde der Stadt durch die damalige nationalsozialistische Reichsregierung aufgrund der deutschen Gemeindeordnung das Stadtrecht entzogen; der Bürgermeister Josef Feuerstein wurde mit der Gleichschaltung (der Besetzung mit Nationalsozialisten) des Bürgermeisteramtes und Gemeinderates aus dem Amt gedrängt.[7]

Zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erklärten Frankreich und das Vereinigte Königreich dem Deutschen Reich den Krieg. Der Zweite Weltkrieg begann für Heitersheim am 3. und 4. September 1939 mit der Evakuierung von Frauen und Kindern aus dem am Rhein und dadurch an der Grenze gelegenen Ort Grißheim. Des Weiteren mussten die wehrfähigen Männer in den Krieg ziehen. Mit dem Westfeldzug der deutschen Wehrmacht verschärfte sich die Lage für Heitersheim erneut. Am 5. Juni 1940 wurde der Bahnhof von Heitersheim durch französischen Artilleriebeschuss zerstört.

Neben dem Kriegsgeschehen richtete eine Überschwemmung des Sulzbachs am 21. Januar 1941 große Schäden in Heitersheim an. Wie zuvor im Ersten Weltkrieg wurden am 18. Februar 1942 die Kirchenglocken zu Rüstungszwecken eingesammelt.

1944 musste die restliche Heitersheimer Bevölkerung in den „totalen Kriegseinsatz“, sie musste im Rheinwald den so genannten Westwall ausbauen. An den Nord- und Osthängen der Hügel bei Heitersheim musste sie Bunker bauen als Schutz gegen die Luftangriffe. Während die Stadt die Luftangriffe ohne größere Schäden überstand, wurde am 9. Februar 1945 die Seifenfabrik und mehrere Häuser stark beschädigt. Der Zweite Weltkrieg und das Großdeutsche Reich endete für Heitersheim am 22. April 1945 mit dem Einmarsch französischer Truppen. Die Stadt wurde vom Bürgermeister kampflos an die französischen Soldaten übergeben und kam zur französischen Besatzungszone. Die Stadt hatte 78 Gefallene und 34 Vermisste zu beklagen.

Nachkriegszeit bis zur Gegenwart

Am 1. Dezember 1945 wurde Heitersheim Teil des neu gegründeten Landes Baden, des späteren Bundeslandes Baden. Nach dem Wiederaufbau und der Währungsreform 1948 wurden die Heitersheimer 1949 Bürger der Bundesrepublik Deutschland.

1952 stellte der damaligen badische Staatspräsident Leo Wohleb das Stadtrecht wieder her.

1983 verursachte ein verheerendes Unwetter Millionenschäden im Sulzbachtal. In der Folge baute die Stadt ihren Hochwasserschutz aus.

1985 feierte die Gemeinde das 175-jährige Stadtjubiläum. Aus diesem Anlass führte Heitersheim als Zeugnis seiner herausragenden Vergangenheit mit einem achtspitzigen weißen Malteserkreuz auf rotem Grund das neue Stadtwappen ein.

1989 hatte Heitersheim etwa 4700 Einwohner.

Religion

In Heitersheim bekennen sich etwa 70 % der Bevölkerung zur römisch-katholischen Kirche, etwa 25 % zur evangelischen Kirche. Seit 1951 besitzt die evangelische Gemeinde eine eigene Kirche. Sie wurde bis 1968 vom Pfarramt in Sulzburg betreut, das neue Pfarrzentrum der evangelischen Gemeinde wurde 1974 eingeweiht.

Politik

Gemeinderat

Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte bei einer Wahlbeteiligung von 62,6 % (2014: 55,8 %) zu folgendem Ergebnis:[8]

| Partei / Liste | CDU | SPD | GRÜNE | FW | ZfH* | BLHG** | ||||||

| Stimmenanteil / Sitze | 23,7 % | 5 Sitze | 26,7 % | 5 Sitze | 16,8 % | 3 Sitze | 21,4 % | 4 Sitze | 11,4 % | 2 Sitze | – | – |

| Differenz zu 2014 | − 5,5 | − 1 | − 5,7 | − 1 | + 16,8 | + 3 | − 3,2 | − 1 | + 11,4 | + 2 | − 13,8 | − 3 |

* Zusammen für Heitersheim ** Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Wappen

Die Blasonierung des Heitersheimer Wappens lautet: „In Rot ein achtspitziges silbernes Johanniterkreuz.“

Städtepartnerschaft

Die österreichische Gemeinde Vandans ist seit 1991 Partnergemeinde von Heitersheim.

Zweckverband

Heitersheim ist Mitglied im Grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverband Mittelhardt-Oberrhein, der auf Basis des Karlsruher Übereinkommens die grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit von Gemeinden im Elsass und Baden fördert.[9]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Villa Urbana

Das Römermuseum mit den Ausgrabungsfunden einer Villa urbana. Diese Villa wurde im 1. Jahrhundert von einem römischen Großgrundbesitzer an der Straße nach Sulzburg (römischer Silber- und Bleiabbau) errichtet und bestand bis etwa 260. Der bebaute Teil der Villa Urbana war 1500 m², der gesamte Bereich mit den Weinbergen und Äckern war 55.000 m² groß und ummauert. Sie war in einen herrschaftlichen Wohnbereich, die pars urbana, und einen landwirtschaftlichen Teil, die pars rustica, aufgeteilt. Im Wohnbereich befand sich im Atrium ein etwa 18 Meter langes Wasserbecken nach mediterranem Vorbild. Die Villa wurde mit fließendem Wasser versorgt und hatte ein Hypokaustum. Dieses repräsentative Gebäude war ursprünglich von einem römischen Obst-, Gemüse- und Lust-Garten umgeben. Der größere Teil des Gartens lag östlich der Villa in Richtung Schwarzwald. Dieser Garten hatte schon in der Antike eine beeindruckende Aussicht geboten. Der landwirtschaftliche Teil war dem Rheintal zugewandt. Das Museum gewährt einen Blick in den Kellerraum der Villa Urbana. Es sind die Treppe und die typischen Nischen für Vasen und Statuen zu sehen. Diese Vasen dienten der Zierde und auch der Bevorratung von Lebensmitteln. Ferner ist das Wasserbecken samt Brunnenfigur rekonstruiert worden. Dabei hielt man sich an antike Fundstücke. Die Brunnenfigur stellt einen geflügelten Jungen auf einem Delphin sitzend dar. Dies ist eine im alten Rom gebräuchliche Darstellung des Liebesgottes Cupido, griech. Eros. Der Grundriss der Villa, welche sich bis auf das Grundstück des heutigen Malteserschlosses erstreckt, ist für den Besucher kenntlich gemacht worden. Viele Vitrinen und Schautafeln informieren über das Leben im antiken Rom. Das Museum befindet sich am östlichen Ortsende neben dem Malteserschloss und ist derzeit (Stand August 2018) kostenlos zugänglich.

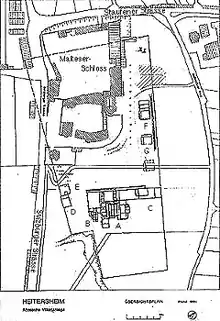

Malteserschloss

_jm29629.jpg.webp)

_jm29522.jpg.webp)

Der Schlossbereich mit dem heutigen Vorhof wurde von 1512 bis 1542 durch den regierenden Großprior Johann von Hattstein vergrößert. Er stiftete auch eine neue Pfarrkirche. Das Franziskanerkloster und das heutige Pfarrhaus wurden 1612 bis 1616 durch den regierenden Großprior und Fürsten Johann Friedrich Hund von Saulheim gestiftet.

Nach einem Stich von Merian von 1644 ist inzwischen aus dem kleinen Fron- und Salhof ein gewaltiges Wasserschloss geworden. Fürst Friedrich, Landgraf von Hessen ließ von 1647 bis 1682 den Sommersitz in Weinstetten zwischen Bremgarten und Grißheim errichten. Von 1721 bis 1727 ließ Fürst Goswin Hermann Otto von Merveldt das Malteserbad erbauen. Unter Fürst Philipp Wilhelm von Nesselrode und Reichenstein wurde von 1728 bis 1752 das Kanzleigebäude, die Herrenmühle und das Kanzlerwohnhaus erbaut. Im Jahre 1803 wurde das Franziskanerkloster aufgehoben. Das Fürstentum Heitersheim wurde nach der Eroberung durch Napoléon I. aufgelöst. Heitersheim wurde 1806 in das von Napoleon Bonaparte neu geschaffene Großherzogtum Baden eingegliedert, somit endete die Herrschaft des Malteser-Ordens im Schloss von Heitersheim.

Das Schloss wurde vom letzten Fürsten Ignaz Balthasar Rinck von Baldenstein bis zu dessen Tode 1807 bewohnt. Danach zogen großherzogliche Beamten ein, die später von Pensionären und Beamtenwitwen abgelöst wurden.

Im Jahre 1826 wurden am Schloss massive Umbautätigkeiten vorgenommen, welche die Ansicht dieses Bauwerks grundlegend veränderten. Der Nordflügel als ältester Teil des Schlosses wurde abgerissen. Auch der Südflügel mit dem Fürstengemach, die Hauskapelle und der Rondellturm wurden abgerissen. Die restlichen Schlossgebäude wurden 1845 an verschiedene Besitzer verkauft.

Der Orden der Schwestern des hl. Vinzenz von Paul erwarb 1897 für das Freiburger Mutterhaus einen Teil der Gebäude. In den Jahren 1908 bis 1910 entstand aus dem bisherigen Getreidespeicher ein Schwesternhaus. Im Bereich des ehemaligen Nordflügels wurde die Kirche St. Bartholomäus umgebaut. Eine vom Caritasverband Freiburg-Stadt unterhaltene Behindertenwerkstätte zieht 1967 in einen Schlossteil ein.

Ab 1971 nutzt die Malteserschlossschule weitere Teile der Schlossanlage. Die Malteserschlossschule ist eine Sonderschule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche, sie wird vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald getragen. Der Sonderschulkindergarten wurde 1977 eingeweiht.

2013 beschloss der Orden das Schloss bis spätesten 2023 aufzugeben. Eine Gruppe mit chinesischem Partner um den früheren Verleger Christian Hodeige trat im Frühjahr 2019 auf und plant es zu kaufen, um darin eine internationale Privatschule einzurichten. Eine Bürgerinitiative war dagegen. So stimmte der Gemeinderat im Oktober 2019 gegen den Verkauf. In einem Bürgerentscheid stimmte im Februar 2020 eine Mehrheit gegen diesen Gemeinderatsbeschluss und für die Privatschule.[10][11] Nachdem die potentiellen Betreiber der Privatschule das Projekt wegen der veränderten Situation in der Corona-Krise und der Vorbehalte in der Heitersheimer Bevölkerung nicht mehr realisieren wollten, hat der Gemeinderat am 9. November 2021 den Kauf des Schlosses beschlossen. Für knapp fünf Millionen Euro soll die Stadt das Schloss kaufen, die Gebäude nach Erbbaurecht an Investoren verkaufen aber das Grundstück behalten. Bis spätestens April soll der Kaufvertrag stehen.[12]

Johanniter- und Maltesermuseum

Das Johanniter- und Maltesermuseum ist im Keller des ehemaligen Kanzleigebäudes untergebracht. Es bietet eine umfassende Information über das Malteserschloss, den Johanniter- und Malteserorden. Im oberen Teil sind Schautafeln angebracht, welche den Aufbau und die Organisation des Malteserordens erläutern. Es sind auch lebensgroße Ritterrüstungen zu sehen. In einer Vitrine sind seltene Stücke einer über 600-bändigen Bibliothek ausgestellt. Die lebensgroßen Puppen sind mit den Gewändern verschiedener Würdenträger des Ordens bekleidet. Die Galerie der Heitersheimer Fürsten ist im unteren Teil des Museums zu sehen. Das Heitersheimer Schloss als Modell und einige Kopien von Urkunden und alten Plänen befinden sich ebenfalls hier.

Dreieckland-Museum

2010 eröffnete der Heitersheimer Unternehmer Johannes Heiss das private Dreieckland-Museum, das die Streitgeschichte der Länder Deutschland, Frankreich und der Schweiz der vergangenen Jahrhunderte, besonders in der näheren Grenzregion, unter dem Motto: „Von der Konfrontation zur Kooperation“ unter pädagogischen Gesichtspunkten thematisiert.[13][14]

Wirtschaft und Infrastruktur

Eine elektrische Straßenbeleuchtung wurde 1903, erste Wasserleitungen 1910 eingeführt. Die Bewohner sind überwiegend erwerbstätig in der Landwirtschaft (Ackerbau, Viehwirtschaft, Sonderkulturen wie der Weinbau), dem Handel, der Industrie und dem Fremdenverkehr. Herausragend ist der schon seit dem 8. Jahrhundert urkundlich nachgewiesene Weinbau, mit einer Vielfalt von Qualitätssorten, die besondere Bedeutung erlangt haben, u. a. die Lage „Maltesergarten“.

Seit 2004 gehört Heitersheim zu den wenigen Gemeinden in Deutschland, die vollständig schuldenfrei sind. Seit 2005 werden jährliche Haushaltsüberschüsse im siebenstelligen Bereich erwirtschaftet.

Das alte Krankenhaus wurde 1985 zusammen mit dem Caritasverband zu einem Altenpflege- und Behindertenwohnheim, dem jetzigen Haus Ulrika umgebaut und 1987 eingeweiht.

Bergbau

1960–1962 wurde der Kalischacht 2 des Kalisalzbergwerks Buggingen an der westlichen Gemeindegrenze jenseits der Bundesstraße 3 und der Rheintalbahn gebaut. 1964 nahm der Schacht 3 seine regelmäßige Förderung auf. 1971 gab es dort einen Bergbauunfall mit 3 Toten und 20 Schwerverletzten. 1973 wurde der Kalibergbau eingestellt.

1974 bis 1977 wurde hier durch die Bürgerinitiative Umweltschutz die Ansiedlung einer Brennelementfabrik verhindert, nachdem Geheimverhandlungen zwischen dem Bürgermeister Adolf Späth und der Fa. Brown Boveri Reaktor (BBC) öffentlich bekannt geworden waren.[15]

Bildung

Die Stadt ist Standort jeweils einer Grund-, Sonder- (Malteserschule), Haupt- und Realschule (Johanniterrealschule).

Verkehr

Heitersheim liegt in der Nähe der Bundesautobahn 5 und ist über die Autobahnabfahrt 64b (Hartheim-Heitersheim-Eschbach) durch den Gewerbepark Breisgau zu erreichen.

Der Bahnhof an der Rheintalbahn Karlsruhe–Basel liegt westlich der Stadt. Busverbindungen in die Region gibt es mit der Südbadenbus Gesellschaft (SBG).

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Adolf Späth (1918–2010), Bürgermeister (CDU) von 1958 bis 1979

- Diethard Zirlewagen, Unternehmer, (CDU), langjähriger Feuerwehrkommandant, Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter

- Manfred Schlegel, ehrenamtlicher Leiter des Museums Villa urbana bis Oktober 2014

- Siegfried Kunz, Major a. D., Vorsitzender des Bürgerverein Gallenweiler und Mitglied im Verein Tukolere Wamu e.V.

- Jürgen Ehret, Politiker (CDU) und Bürgermeister von 1979 bis 2011

Söhne und Töchter der Stadt

- Lothar Zotz (1899–1967), Prähistoriker

- Wilhelm Späth (* 1948), Diplomat

- Karlheinz Hauser (* 1967), Koch

- Lukas Meister (* 1986), Musiker

Persönlichkeiten, die in der Stadt gewirkt haben

- Georg Schilling von Cannstatt (um 1490–1554), deutscher Malteserritter, Heerführer und erster Fürst von Heitersheim

- Georg Bombastus von Hohenheim (1500–1566), von 1554 bis 1566 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und zweiter Fürst von Heitersheim.

- Philipp Riedesel zu Camberg († 1598), von 1594 bis 1598 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Bernhard IV. von Angelach-Angelach (1532–1599), Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Johann Friedrich Hund von Saulheim (1560–1635) war ein deutscher Ritter, katholischer Priester und von 1612 bis zu seinem Tod Fürst von Heitersheim und Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens.

- Hartmann von der Tann (1566–1647) war von 1635 bis 1647 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Friedrich von Hessen-Darmstadt (1616–1682), Kardinal, Fürst von Heitersheim und Fürstbischof von Breslau.

- Gottfried Droste zu Vischering (Großprior) (nach 1614–1683), von 1682 bis 1683 Großprior von Deutschland des Johanniterordens und Reichsfürst von Heitersheim.

- Goswin Hermann Otto von Merveldt (1661–1727), von 1721 bis 1727 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Philipp Wilhelm von Nesselrode und Reichenstein (1678–1754), von 1728 bis 1754 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Johann Baptist von Schauenburg (1701–1775), von 1755 bis 1775 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Franz Christoph Sebastian von Remchingen (1689–1777), von 1775 bis 1777 Großprior des deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Josef Benedikt von Reinach-Foussemagne (1710–1796 in Wels), von 1777 bis 1796 Großprior der deutschen Zunge des Malteserordens und Fürst von Heitersheim.

- Ignaz Balthasar Rinck von Baldenstein (1721–1807) (auch Ringg von Baldenstein), letzter Großprior des deutschen Großpriorats der Malteser und Fürst von Heitersheim.

- Joseph Albrecht von Ittner (1754–1825), Schriftsteller, Jurist und Diplomat, 1786–1806 letzter Kanzler des Großpriorates von Deutschland des Malteserordens bzw. der Herrschaft Heitersheim.

Literatur

- Markus Donner: Heitersheim – Ein Streifzug durch Geschichte und Gegenwart. Schönbergverlag GmbH, Freiburg 1985

- Karl Kraus-Mannetstätter: Heitersheim – Die Malteserstadt. Selbstverlag des Verfassers, Heitersheim 1952

- Ingeborg Hecht und Karl Kraus-Mannetstätter: Heitersheim – Aus der Geschichte der Malteserstadt. Walter Verlag, Heitersheim 1972

- Wolf-Dieter Barz (Hrsg.): Die Heitersheimer Herrschaftsordnung des Johanniter-, Malteserordens von 1620. Mit einer Einführung zur Heitersheimer Geschichte von Anneliese Müller. Lit, Münster 1999, ISBN 3-8258-4500-1

- Wolf-Dieter Barz (Hrsg.): Heitersheim 1806. 200 Jahre Herrschaftsübernahme Badens im Johanniter-/Malteserfürstentum Lit, Münster 2006, ISBN 978-3-8258-0193-9

- Franz Xaver Kraus, aus dessen Nachlass herausgegeben von Max Wingenroth: Die Kunstdenkmäler des Großherzogthums Baden, Tübingen und Leipzig 1904, Sechster Band, Erste Abteilung – Kreis Freiburg (Land); S. 419–424 online

- Hans Fünfgeld: Die Geschichte der Stadt Heitersheim von den Anfängen bis zur Säkularisation. In: Das Markgräflerland, Heft 2/1964, S. 129–136 Digitalisat der UB Freiburg

- Winfried Zwernemann. Der Merowingerfriedhof von Heitersheim "Am Eschbacher Pfad", Berichte in den Ortsakten des Landesamtes für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg im Breisgau.

- Johannes Helm: Heitersheim. In: Kirchen- und Kapellen im Markgräflerland, Müllheim/Baden 1989, ISBN 3-921709-16-4, S. 125–133.

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).

- Porträt des Bürgermeisters Christoph Zachow auf heitersheim.de, abgerufen am 21. März 2020.

- Hauptsatzung der Stadt Heitersheim vom 12. Juni 2001 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Band IV: Regierungsbezirk Freiburg Kohlhammer, Stuttgart 1978, ISBN 3-17-007174-2. S. 94–96

- Minst, Karl Josef [Übers.]: Lorscher Codex (Band 4), Urkunde 2688, 14. Mai (?) 777 – Reg. 1335. In: Heidelberger historische Bestände – digital. Universitätsbibliothek Heidelberg, S. 205, abgerufen am 22. April 2018.

- Ortsliste zum Lorscher Codex, Heitersheim, Archivum Laureshamense – digital, Universitätsbibliothek Heidelberg.

- badische-zeitung.de, Lokales, Heitersheim, 12. Mai 2011, mod: „Eine offene Rebellion gab es nicht“ (15. Mai 2011)

- Heitersheim, Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2019, abgerufen am 26. Juni 2019

- http://www.gemeinde-eschbach.de/wirtschaftsstandort/glct_goez.php

- Alexander Huber & Sophia Hesser: Worum es beim Bürgerentscheid am Sonntag in Heitersheim geht. Badische Zeitung, 30. Januar 2020, abgerufen am 5. Februar 2020.

- Alexander Huber, Bernhard Amelung & Sophia Hesser: Heitersheimer sagen Ja zur Privatschule im Malteserschloss. Badische Zeitung, 2. Februar 2020, abgerufen am 5. Februar 2020.

- Simone Höhl: "Jahrhundertchance für Heitersheim". Badische Zeitung, 11. November 2021, abgerufen am 12. November 2021.

- Sabine Model: Dreieckland-Museum öffnet Pforten. Badische Zeitung, 2. Oktober 2010, abgerufen am 5. Februar 2020.

- Dreieckland-Museum. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 26. April 2014; abgerufen am 25. April 2014.

- http://img.der-sonntag.de/dso-epaper/pdf/DS_mue_15.05.2011.pdf Zeitung Der Sonntag im Markgräflerland, 15. Mai 2011, S. 2, Aus der Region, Hans-Christoph Wagner: Markgräfler Wutbürger (15. Mai 2011)

Weblinks

- Offizielle Internetseite der Stadt Heitersheim

- Malteserschloß in Heitersheim

- Museum im Malteserschloss Heitersheim