Breisach am Rhein

Breisach am Rhein (alemannisch Brisach am Rhin, französisch Vieux-Brisach) (lat. Brisacum oder Bresacum) ist eine Stadt am Oberrhein an der deutsch-französischen Grenze auf halbem Weg zwischen Colmar und Freiburg im Breisgau (jeweils ca. 20 Kilometer) und jeweils etwa 60 Kilometer nördlich von Basel und südlich von Straßburg. Sie liegt nahe am Kaiserstuhl. Eine Rheinbrücke für den Straßenverkehr führt nach Volgelsheim auf französischer Seite.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Baden-Württemberg | |

| Regierungsbezirk: | Freiburg | |

| Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |

| Höhe: | 225 m ü. NHN | |

| Fläche: | 54,59 km2 | |

| Einwohner: | 15.439 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 283 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 79206 | |

| Vorwahlen: | 07667, 07664, 07668 | |

| Kfz-Kennzeichen: | FR | |

| Gemeindeschlüssel: | 08 3 15 015 | |

| Stadtgliederung: | 4 Stadtteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Münsterplatz 1 79206 Breisach am Rhein | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Oliver Rein (CDU) | |

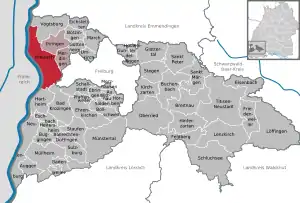

| Lage der Stadt Breisach am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||

Karte | ||

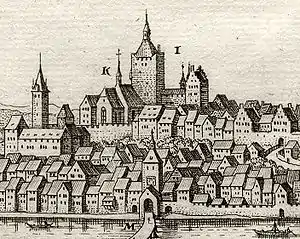

Im Spätmittelalter war Breisach eine zunächst selbstständige und später an Österreich verpfändete Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, was sich im Stadtwappen widerspiegelt. In der Frühen Neuzeit wurde Breisach zu einer Reichsfestung ausgebaut.

Die Bedeutung der Stadt Breisach am Rhein liegt heute in ihrer Funktion für die Region auf der deutschen Seite und das benachbarte Elsass. Das Einzugsgebiet umfasst rund 40.000 Einwohner.

Geographie

Klima

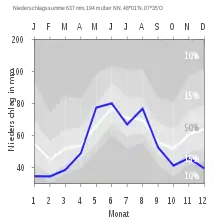

Der Jahresniederschlag beträgt 774 Millimeter und liegt im unteren Drittel der Messstellen des Deutschen Wetterdienstes. 28 Prozent zeigen niedrigere Werte an. Der trockenste Monat ist der März; am meisten regnet es im Mai. Die jahreszeitlichen Niederschlagschwankungen liegen im oberen Drittel. In über 84 Prozent aller Orte schwankt der monatliche Niederschlag weniger.

| Breisach am Rhein – Station Freiburg (237 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Breisach am Rhein – Station Freiburg (237 m)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stadtgliederung

Die Stadt Breisach am Rhein besteht aus den Stadtteilen Breisach, Gündlingen, Niederrimsingen und Oberrimsingen. Die Stadtteile sind räumlich voneinander getrennt und identisch mit den bis in die 1970er Jahre selbständigen Gemeinden gleichen Namens. Sie bilden jeweils einen Wohnbezirk im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung. In den Stadtteilen Gündlingen, Niederrimsingen und Oberrimsingen sind je eine Ortschaft mit Ortschaftsrat und Ortsvorsteher eingerichtet.[2]

Zum Stadtteil Breisach gehören die Stadt Breisach am Rhein, das Dorf Hochstetten sowie verschiedene Einzelhöfe und Wohnplätze. Südlich der Breisacher Altstadt erhebt sich der Eckartsberg, auf dem einst eine Burg stand. 1851 wurde hier ein Obelisk errichtet in Erinnerung an den Übergang Breisachs und des Breisgaus an das Großherzogtum Baden im Jahr 1806. An die Breisacher Europa-Abstimmung vom 9. Juli 1950 erinnert eine Europafahne.

Zum Stadtteil Gündlingen gehören das Dorf Gündlingen und die Siedlung. Zum Stadtteil Niederrimsingen gehören das Dorf Niederrimsingen und der Wohnplatz Ziegelei. Zum Stadtteil Oberrimsingen gehören die Dörfer Oberrimsingen und Grezhausen und der Weiler Rothaus. In der Gemarkung Breisachs liegt die abgegangene Burg Üsenberg, in der Gemarkung Gündlingens liegen die abgegangenen Ortschaften Alzenach und Egelfingen, des Weiteren liegen in der Gemarkung Oberrimsingens die abgegangenen Ortschaften Achheim, Bonhoven (eventuell mit Boningen identisch) Geitenheim, Grüningen (nicht mit Sicherheit in Oberrimsingen) und Leidenhofen.[3]

Etymologie

Der Name Breisach wurde mit dem ein Besitzverhältnis ausdrückenden Suffix -āko vom keltischen Personennamen *Brîsios abgeleitet und bedeutet damit „Landgut des Brîsios“.[4] Die Zwielautung zu Breisach ist der frühneuhochdeutschen Diphthongierung geschuldet. Im alemannischen Dialekt heißt die Stadt mit erhaltenem Monophthong Brisach.

Geschichte

Der Berg, auf dem Breisach liegt, lag bis zur Rheinkorrektion von Johann Gottfried Tulla bei Hochwasser teilweise im Rhein. In der Antike war er Sitz eines Keltenfürsten.

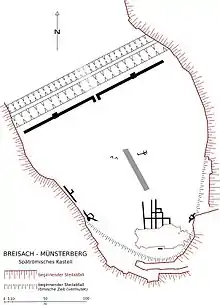

Die Römer unterhielten vom 4. Jahrhundert bis ungefähr in das frühe 5. Jahrhundert nach Christus auf dem „mons Brisiacus“ ein Auxiliarkastell zur Grenzsicherung. Kaiser Valentinian I. erließ dort am 30. August 369 ein Edikt, in dem Breisach erstmals urkundlich als „brisiacus“ (vom keltischen brisin-ac / „Wasserbrecher“) erwähnt wird. Sein Inhalt blieb im Codex Theodosianus erhalten. Nach neueren archäologischen Erkenntnissen hatte das römische Lager eine Ausdehnung von ungefähr drei Hektar und verfügte über ein repräsentatives Verwaltungs- und Wohngebäude, ein sogenanntes Praetorium.[5] Kaiser Valentinian I. überwachte von hier aus den Ausbau der Rheingrenze mit neuen militärischen Befestigungsanlagen, um das römische Reich so besser vor den vorrückenden Alamannen zu schützen.

Im 11. Jahrhundert war Breisach einer der Hauptsitze der Zähringer.[6] Eine Breisacher Münze aus dem 11. Jahrhundert wurde auf den Färöern im Münzfund von Sandur entdeckt.

Um 1146 hatte der Basler Bischof auf dem Münsterberg zwar eine Kaufmannssiedlung mit einer Kirche errichten lassen, doch die Stadt Breisach im heutigen Sinne gründeten die Staufer im Jahr 1185. Als König Philipp von Schwaben Geld benötigte, verpfändete der Staufer 1198 Breisach um 3000 Mark Silber an Berthold V. Die Übernahme der Stadt durch den Zähringer Herzog beseitigte die Handelskonkurrenz zwischen Breisach und Freiburg im Breisgau. Bis zu seinem Tod 1218 ließ Berthold die Burg Breisach auf der Nordseite, den Radbrunnen in der Mitte und das Münster St. Stephan auf der Südseite des Berges bauen.

Nach dem Tode des letzten Staufers König Konrad IV. 1254 fiel im anschließenden Interregnum die Oberhoheit wieder an das von Bischof Heinrich von Neuenburg[7] geführte Fürstbistum Basel. In den folgenden Jahren gelang es Rudolf von Habsburg, alle hohenstaufischen Güter am Oberrhein einzusammeln, sonderlich anno 1273, da graff Rudolphus zu römischen Reich kommen, wo ihm Jedermann weichen und seinen Prätensionen raum geben müeßen.[8] Im gleichen Jahr verlieh der König Breisach den Status einer Freien und Reichsstadt.

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändete 1330 die Stadt an die österreichischen Herzöge Otto den Fröhlichen und Albrecht den Weisen oder Lahmen. Im Jahre 1458 trat deren Urenkel Erzherzog Albrecht die österreichischen Vorlande und damit Breisach an seinen Cousin Erzherzog Sigismund den Münzreichen ab, der die Stadt 1469 an Karl den Kühnen von Burgund verpfändete. Die Verwaltung besorgte Karls Landvogt Peter von Hagenbach, der 1474 wegen Eingriffen in verbriefte Rechte, Sittlichkeitsverbrechen u. a. in Breisach angeklagt, verurteilt und auf dem Anger vor dem Kupfertor enthauptet wurde. Nach dem Tode Karls des Kühnen gelangte Breisach an Maximilian I. als Erbgut seiner Frau Maria, der Tochter Karls. Anschließend blieb die Stadt bis zum Westfälischen Frieden österreichisch.

Häufige Herrscherwechsel

Die häufigen Herrscherwechsel in Breisach sind am Rathaus der Stadt dokumentiert:

oben: Bistum Basel, Staufer, Zähringer, Freie Reichsstadt, Österreich, Pfandschaft Burgund, Königreich Frankreich, Baden, Bundesrepublik

unten: Oberrimsingen, Niederrimsingen, Gündlingen, Stadt Breisach am Rhein, Baden-Württemberg, Breisgau-Hochschwarzwald, Saint-Louis, Neuf-Brisach

Die Basler Bischöfe herrschten in Breisach bis zur Übernahme der Stadt durch die Habsburger 1273

Die Basler Bischöfe herrschten in Breisach bis zur Übernahme der Stadt durch die Habsburger 1273 Kurzes Zähringer Zwischenspiel mit Bertold V., dem der Staufer Philipp von Schwaben die Stadt verpfändete

Kurzes Zähringer Zwischenspiel mit Bertold V., dem der Staufer Philipp von Schwaben die Stadt verpfändete Ab 1273 waren die Habsburger die Herren Breisachs zunächst bis zum Westfälischen Frieden

Ab 1273 waren die Habsburger die Herren Breisachs zunächst bis zum Westfälischen Frieden Bis zu seinem Tode besaß der Burgunder Herzog Karl der Kühne Breisach kurzzeitig als Habsburger Pfandschaft

Bis zu seinem Tode besaß der Burgunder Herzog Karl der Kühne Breisach kurzzeitig als Habsburger Pfandschaft

Dreißigjähriger Krieg

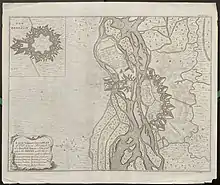

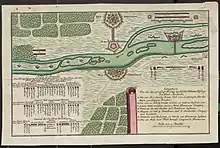

Seit dem frühen 16. Jahrhundert ließen die habsburgischen Kaiser Breisach als Reichsfestung ausbauen. Schon am Beginn des Dreißigjährigen Krieges war die Erkenntnis vorhanden, dass der Rhein als Wasserstraße und Transportweg auch zu den Spanischen Niederlanden besonders für die Habsburger eine große Bedeutung hatte. Deshalb wurde die Reichsfestung nicht nur als „Schlüssel zum Rhein“ sondern gesteigert als der „Schlüssel zum Reich“ bezeichnet. Am Habsburger Hof im fernen Wien fasste man das im Ausspruch zusammen „Breisach verloren, alles verloren“.

Die Reichsfestung Breisach war besetzt mit 3000 Garnisonssoldaten und bestückt mit 152 Kanonen. Sie hielt dem ersten Ansturm im Dreißigjährigen Krieg lange stand, als ein im schwedischen Diensten stehendes Heer unter Rheingraf Otto Ludwig ab dem 9. Juli 1633 Breisach belagerte. Wegen der gefährdeten Versorgung der Festung mit Lebensmitteln und Pulver war die Belagerung aber trotzdem gefährlich. Deshalb war der Kaiser erfreut, als nach der Vereinigung des bayerischen Heeres der Katholischen Liga unter Johann von Aldringen mit einem spanischen Heer unter Herzog Feria, das von Spanien kommend auf dem Weg in die spanischen Niederlande war, die beiden vereinigten Heere am 20. Oktober 1633 die Belagerer der Reichsfestung Breisach quasi im Vorbeimarsch vertreiben und die Belagerung beenden konnten.

Als 1635 mit dem Prager Frieden eine Einigung im kriegerischen Religionskonflikt möglich erschien, fachte Frankreich den Krieg in den deutschen Landen wieder an, indem Kardinal Richelieu dem landlosen Bernhard von Sachsen-Weimar eine Armee von 18.000 Mann (Armée d'Allemagne) finanzierte.[9] In seinem Ehrgeiz, sich ein eigenes Reichsfürstentum zu schaffen, nahm Bernhard 1638 in rascher Folge zunächst die Waldstädte Waldshut, Säckingen, Laufenburg und Rheinfelden ein; anschließend eroberte er Freiburg.

Ab Juni 1638 belagerte das Heer des Bernhard von Sachsen-Weimar die Reichsfestung Breisach. Der Stadtkommandant Freiherr von Reinach hatte den Auftrag von Kaiser Ferdinand III., die Festung mit allen Mitteln zu halten. In der belagerten Festung gingen nach und nach die Lebensmittel aus. Im August 1638 versuchte ein kaiserlich-bayerisches Heer mit 14.000 Söldnern unter Johann von Götzen und Federigo Savelli, die Belagerer zu vertreiben und Breisach zu entsetzen. Zwar gelang es den Truppen, eine Rheinbrücke einzunehmen, doch die französisch-schwedischen Belagerer – wie die Belagerten an Hunger leidend – schlugen die kaiserlichen Angreifer nach einem von Savelli überhastet befohlenen Angriff am 9. August 1638 zurück.[Anm. 1] Die Belagerung wurde fortgesetzt. Am 24. Oktober 1638 misslang ein zweiter Befreiungsversuch der Festung unter Johann von Götz, in dessen neuem Heer angeblich auch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen als Söldner verpflichtet war.[10]

Am 28. Oktober fiel das letzte Außenwerk von Breisach. Die Explosion eines Pulvermagazins am 3. Dezember öffnete eine Bresche. Schließlich kapitulierte die kaiserliche Festung am 17. Dezember 1638. Nur 150 der etwa 4000 Bewohner Breisachs überlebten Hunger und Pest. Der Festungskommandant Reinach durfte mit den ihm verbliebenen 400 Soldaten ehrenhaft, d. h. mit fliegenden Fahnen und zwei Kanonen, nach Straßburg abziehen.

Nach der Eroberung von Breisach wollte Richelieu umgehend einen französischen Stadtkommandanten einsetzen, doch darauf ließ sich der Herzog von Weimar nicht ein und machte stattdessen Breisach zum Sitz seiner „Fürstlich-Sächsischen Regierung“. Nachdem Bernhard von Weimar am 18. Juli 1639 überraschend starb übergab sein General, den letzten Willen des Herzogs missachtend, die Festung an die Franzosen, die sie als ihre eigene Eroberung betrachteten. Im Westfälischen Frieden 1648 fiel Breisach auch de iure an Frankreich.[11]

Ludwig XIV.

Ludwig XIV. betrachtete Breisach als integralen Teil seines Königreichs. Er hieß seinen Festungsbauer Vauban die Festung ausbauen und ließ das Rheintor prächtig ausgestalten, an dem man angeblich lesen konnte: Limes eram Gallis, nunc Pons et Janua fio; Si pergunt, Gallis nullibi limes erit (Übersetzung: Grenze den Galliern war ich, nun werd’ ich zum Tor und zur Brücke; Schreiten die Gallier vor, gibt’s keine Grenze für sie).[12] Wenn Geschichtswissenschaftler die Existenz der Inschrift auch anzweifeln[13], so illustriert der Text die Expansionsbestrebungen Ludwigs XIV., der 1670 in Breisach sogar eine Reunionskammer einrichten ließ. Am Ende des Pfälzischen Krieges musste Frankreich 1697 im Frieden von Rijswijk Breisach dem Reich restituieren, doch erst nachdem Vauban die entstandene Lücke im französischen Festungsgürtel mit dem Bau von Neuf-Brisach geschlossen hatte, übergaben die Franzosen am 1. April 1700 die Festung an das Reich.

Ludwig XIV. hatte den Verlust Breisachs nicht verwunden und schickte zu Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs seinen Enkel den Herzog von Burgund Louis de France (le Petit Dauphin) und Marschall Tallard Ende August 1703 mit einem Heer vor die Stadt. Als Festungsexperten hatten die Franzosen Marschall Vauban dabei, der den Einsatz der französischen Geschütze geschickt dirigierte, so dass es den Belagerern bald gelang, dem Hauptgraben das Wasser abzugraben.[14] Am 6. September 1703 kapitulierte die Festung Alt-Breisach. Beim Einzug der Franzosen warf sich der Festungskommandant Graf Philipp von Arco dem Herzog von Burgund zu Füßen und küsste ehrfurchtsvoll die Hand des Eroberers. Prinz Eugen kommentierte: „Ich kann nicht begreifen, wie es mit dieser so imposanten Festung geschehen und zugegangen ist. Breisach ist auf schändliche Weise verloren gegangen.“ Ein Kriegsgericht verurteilte Graf von Arco, den ein Scharfrichter am 14. Februar 1704 auf dem Marktplatz von Bregenz enthauptete.

Die Stadt im 18. Jahrhundert

Mit dem Rastatter Frieden am 7. März 1714 wurde Breisach wieder kaiserlich. Im Jahr 1790 ordnete die Wiener Regierung das vorderösterreichische Breisach dem Oberamt Breisgau zu.

In den Revolutionskriegen belagerten die Franzosen 1793 die Stadt und nahmen nach einer Kanonade vom 15. bis 19. September des „Reiches Schlüssel“ Alt-Breisach ein. Die Schäden an den Bauten durch den Beschuss und die resultierenden Brände waren derart, dass eine Schweizer Zeitung meldete: Die Stadt Breisach hat aufgehört zu bestehen. Der republikanische Blitz hat sie vernichtet. 577 Häuser, die 2700 Einwohnern als Wohnungen dienten, sind verschwunden.[15] Nach der Niederlage der Österreicher im Dritten Koalitionskrieg schlug Napoleon 1805 im Frieden von Pressburg Breisach dem neugebildeten Großherzogtum Baden zu.

20. Jahrhundert

Beim Novemberpogrom 1938 zerstörten SA-Männer die Synagoge in der Rheintorstraße / Im Klösterle. Daran erinnern ein Mahnmal und eine Tafel am ehemaligen Standort.[16] Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten in Breisach lebenden Deutschen jüdischen Glaubens im Rahmen der Wagner-Bürckel-Aktion in das Lager Gurs deportiert. Die jüdische Gemeinde Breisach hatte eine über 700 Jahre alte Geschichte; gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sie über 500 Mitglieder.

Als die Alliierten im Frühjahr 1945 bei Breisach den Rhein überquerten, wurde die Stadt durch Artilleriefeuer zu 85 Prozent zerstört. Auch das Münster St. Stephan wurde erneut schwer beschädigt.

Aufgrund der wechselvollen geschichtlichen Erfahrungen und mit dem Willen, zu einem friedvollen Zusammenleben der verschiedenen Völker und Kulturen beizutragen, sprach sich die Bevölkerung Breisachs als erste in Europa am 9. Juli 1950 in einer Abstimmung mit 95,6 % der Wählerstimmen für ein einiges und freies Europa aus[17]; seitdem nennt sich Breisach „Europastadt“.

Den Namenszusatz am Rhein trägt die Stadt seit dem 27. Juni 1961.

Im Jahr 1969 wurde Breisach als Standort für ein Kernkraftwerk vorgesehen. Jedoch scheiterte dies[18], und 1973 entschied man sich für Wyhl als Standort. Der Bau des Kernkraftwerks Wyhl scheiterte ebenfalls.

- Siehe auch

Eingemeindungen

- Hochstetten (seit dem Mittelalter Filialort Breisachs)

- 1. April 1972: Gündlingen[19]

- 1. April 1973: Niederrimsingen[20]

- 1. Januar 1975: Oberrimsingen[21] (mit dem 1936 dorthin eingemeindeten Grezhausen)

- Wappen der früheren Gemeinden

Gündlingen

Gündlingen Niederrimsingen

Niederrimsingen Oberrimsingen

Oberrimsingen Grezhausen

Grezhausen

Politik

Gemeinderat

Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte bei einer Wahlbeteiligung von 57,68 % zu folgendem Ergebnis:

| Wahlvorschlag | Stimmenanteil | G/V | Sitze | G/V | |

|---|---|---|---|---|---|

| CDU | 30,99 % | − 9,80 % | 9 | − 2 | |

| SPD | 16,22 % | − 3,29 % | 5 | ± 0 | |

| GRÜNE | 15,09 % | + 4,51 % | 4 | + 1 | |

| Umweltliste (ULB) | 14,31 % | + 0,47 % | 4 | ± 0 | |

| FDP/FWB | 12,08 % | + 1,64 % | 3 | − 1 | |

| AfD | 6,79 % | + 6,79 % | 2 | + 2 | |

| Bürgerliste (BLB) | 2,72 % | + 2,72 % | 1 | + 1 | |

| Tierschutzpartei | 1,80 % | + 1,80 % | 1 | + 1 | |

Bürgermeister

Der Bürgermeister steht mit Sitz und Stimme auch dem Gemeinderat vor.

Städtepartnerschaften

Breisach pflegt Partnerschaften mit

.svg.png.webp) Saint-Louis, Vorort von Basel im französischen Département Haut-Rhin, seit 1960

Saint-Louis, Vorort von Basel im französischen Département Haut-Rhin, seit 1960 Pürgg-Trautenfels in der österreichischen Steiermark, seit 1994 Partnergemeinde des Stadtteils Niederrimsingen

Pürgg-Trautenfels in der österreichischen Steiermark, seit 1994 Partnergemeinde des Stadtteils Niederrimsingen.svg.png.webp) Neuf-Brisach (Neu-Breisach) im französischen Département Haut-Rhin in Sichtweite auf der anderen Seite des Rheins, seit 2000

Neuf-Brisach (Neu-Breisach) im französischen Département Haut-Rhin in Sichtweite auf der anderen Seite des Rheins, seit 2000 Oświęcim (Auschwitz), seit 2009

Oświęcim (Auschwitz), seit 2009

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Theater

Die Festspiele Breisach bieten seit 1924 großes Freilichttheater. Die Stücke wurden bis zum Jahr 1961 auf dem Münsterplatz vor der Kulisse des Münsters St. Stephan aufgeführt. 1962 zogen die Festspiele auf den Schlossplatz der Stadt um, wo eine feststehende Anlage errichtet wurde, die 748 überdachte Sitzplätze bietet. Die Anlage kann das ganze Jahr über besichtigt werden. Die Spielzeit der Festspiele dauert von Juni bis September eines Jahres. Auf dem Spielplan befindet sich jeweils eine große abendfüllende Inszenierung sowie ein Kinderstück. Im Jahr 2008 waren dies „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas d. J. und „Das Dschungelbuch“ nach Rudyard Kipling. Die Inszenierungen lockten über 15.000 Besucher auf den Schlossplatz. In der Spielzeit 2009 standen Anatevka und Die chinesische Nachtigall auf dem Spielplan. Im Jahr 2010 wurden die Stücke „Mord im Pfarrhaus“ nach Agatha Christie und die „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen gespielt. 2011 spielte das Ensemble der Breisacher Festspiele, das sich aus Vereinsmitgliedern rekrutiert, „Der Graf von Monte Christo“ nach dem Roman von Alexandre Dumas. Das Junge Theater brachte ein Märchen der Gebrüder Grimm auf die Bühne: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Im Jahr 2018 stellten die Festspiele Breisach e. V. einen neuen Rekord mit den Stücken Dracula und Aladin auf (19757 Besucher).

Im Ortsteil Oberrimsingen hat sich die Kleinkunstbühne im Schloss Rimsingen etabliert, wo Kabarett, Theater, Shows, Musik und mehr mit bekannten und regionalen Künstlern geboten wird. Im Schlosshof finden regelmäßig Kunst- und Kunsthandwerkermärkte statt.

Museen

Das Museum für Stadtgeschichte im Rheintor, einem der schönsten noch erhaltenen barocken Festungstore Europas (erbaut von Jacques Tarade um 1678) zeigt auf 400 Quadratmetern eine anspruchsvolle Sammlung von Exponaten, Dokumenten und Bildern der Stadt von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Besonders sehenswert sind neben archäologischen Objekten, Teilen des Münsterschatzes und Gemälden Breisacher Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts auch mehrere Modelle zur Festung Breisach im 17. und 18. Jahrhundert. Wechselnde Sonderausstellungen zu Themen der jüngeren Stadtgeschichte machen den Museumsbesuch immer wieder von neuem interessant.

_jm8036.jpg.webp)

_jm27971.jpg.webp)

Galerien

Die Galerie KUNSTWERK in der Leopoldschanze bietet als Dauerausstellung Malerei von Gerard Marcel Meyer, Jean-Marie Liesenfeld, Wolfgang Schäfer und „Le Leonard“ Leo Beck sowie Skulpturen von Ute Rupprecht und Matthias Stauss. Im Atelier Ari Nahor finden Ausstellungen von Fotokunst und Fotografie statt. Kunstkeramik ist in der Werkstattgemeinschaft Suzuki zu sehen. Weitere Kunstausstellungen finden im Breisacher Rathaus und in der Ehemaligen Spitalkirche statt. Der Verein Kunstkreis Radbrunnen Breisach veranstaltet mehrmals im Jahr Ausstellungen im historischen Radbrunnenturm.

Deutsch-französische Schülerbegegnungsstätte in der Jugendherberge

Die Breisacher Jugendherberge liegt direkt am Rhein und ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof und von der Innenstadt entfernt. Das Haus mit 158 Betten bietet viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Die Jugendherberge ist zugleich deutsch-französische Schülerbegegnungsstätte für deutsche und französische Schulklassen, die sich hier zu Gemeinschaftsprojekten treffen können.[23]

Münster St. Stephan

Das romanische Münster St. Stephan wurde zwischen dem Ende des 12. Jahrhunderts und 1230 erbaut. Der Chor-Neubau erfolgte ab ca. 1275. Eingespannt zwischen dem steil aufragenden hochgotischen Chor und dem wie ein Querriegel vorgeschobenen spätgotischen Westbau, steht das romanische Münster im Grund- und Aufriss von basilikaler, kreuzförmiger Anlage im gebundenen System.

Die Formen des Baues, die zum Teil schon Elemente des Übergangs zur Gotik zeigen, sprechen dafür, dass das romanische Münster in der Zeit zwischen dem ausgehenden 12. Jahrhundert bis 1230 errichtet wurde. Einmalig ist die nach außen geöffnete Krypta, deren Anlage das nach Osten abschüssige Gelände erforderte.

Im Münster sind viele Ausstattungsstücke aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit erhalten. Im Westbau schuf Martin Schongauer 1488–1491 monumentale Gemälde mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts. Die westliche Wand zeigt Christus als Weltenrichter zwischen Maria und Johannes dem Täufer als Fürbittern. An der Süd- und Nordwand sind Hölle und Paradies dargestellt. Siehe auch Martin Schongauers Jüngstes Gericht.

Der Hauptaltar gehört zu den bedeutendsten Schnitzarbeiten deutscher Kunst an der Wende von der Gotik zur Renaissance. Neben dem Vollendungsdatum 1526 ist mehrfach die Signatur »HL« zu finden, die in der jüngeren Forschung häufig mit dem in Freiburg im Breisgau und Ulm tätigen Bildschnitzer Hans Loy in Verbindung gebracht wird. Eine sichere Zuschreibung ist allerdings nicht möglich. Siehe auch Hochaltar des Meisters HL.

Der Chorraum mit dem Schnitzaltar wird vom Kirchenschiff abgetrennt durch den 1496 eingebauten spätgotischen Lettner. Wie der Altar stammen aus dem 16. Jahrhundert auch das Sakramentshaus (um 1520), die Heiliggrabnische (um 1520/30) und das geschnitzte Chorgestühl (1525–1527). Die geschnitzte Kanzel stammt von 1597 und zeigt schon Stilelemente der Renaissance.

Im Jahr 1996 schuf Franz Gutmann einen neuen Zelebrationsaltar vor dem Lettner, unter dem sich heute der Reliquienschrein der heiligen Stadtpatrone Gervasius und Protasius befindet. Der mit kostbaren Silberarbeiten verkleidete Schrein wurde 1497 von dem aus Wimpfen stammenden Peter Berlin geschaffen.

Teile der Fensterzyklen des Breisacher Münsters wurden vom Glasmaler Valentin Peter Feuerstein gestaltet, der u. a. auch die Glasfenster in der benachbarten Evangelischen Kirche Ihringen am Kaiserstuhl sowie eine Fensterrosette im Freiburger Münster schuf.

Andere Bauwerke und Sehenswürdigkeiten

_2220.jpg.webp)

- Im Radbrunnenturm befindet sich ein über 40 Meter tiefer Brunnenschacht, der auch bei längerer Belagerung noch eine Versorgung mit Trinkwasser ermöglichte. Im Radbrunnenturm fand die gerichtliche Untersuchung zum Fall Hagenbach im Jahr 1474 statt.

- Das Rheintor, in dem heute ein Museum untergebracht ist, sowie das Kupfertor sind dagegen Teile der barocken Festungsanlage.

- Der Tullaturm ist ein typisches Denkmal der badischen Städte entlang des Rheins. Er wurde 1874 auf dem Areal der mittelalterlichen Burganlage zu Ehren des badischen Ingenieurs Johann Gottfried Tulla errichtet.[24] Der denkmalgeschützte 16 Meter hohe Turm ist am Tag des offenen Denkmals im Rahmen von Führungen als Aussichtsturm geöffnet.[25]

- Weitere Tore und Türme zeugen trotz häufiger Zerstörung der Stadt noch von deren mittelalterlicher Befestigung:

- Gutgesellentor: Es wurde 1402 errichtet und erhielt seinen Namen nach der Wächterfamilie. An diesem Tor wurde am 29. April 1415 der Gegenpapst Johannes XXIII. festgenommen, nachdem er das Konzil von Konstanz fluchtartig verlassen hatte. Im Obergeschoss des Tors befindet sich heute die Narrenzunftstube.

- Hagenbachturm: Benannt nach dem burgundischen Landvogt Peter von Hagenbach, der hier bis zu seiner Verurteilung und Hinrichtung im Jahr 1474 vom 11. April bis 9. Mai gefangen war.

- Kapftor: Der Name geht zurück auf kaphe = „Ausblick“. Das Tor wurde vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut, war 1895–1912 ein militärisches Arrestlokal und ist heute ein städtisches Wohngebäude.

- Kupfertor: Teil der barocken Festungsanlage, 1641–1643 im Zuge des Festungsausbaus errichtet, 1793 schwer beschädigt und 1844 in vereinfachter Form wieder aufgebaut. Zeitweise Wachlokal, von 1893 bis 1918 Garnisonsdepot. Heute Sitz zweier Narrengruppen aus Breisach.

- Das „Blaue Haus“ ist das ehemalige jüdische Gemeindehaus. Es wurde vor 1691 erbaut und ist heute ein Erinnerungs- und Begegnungszentrum für die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in der Region. Es wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum „Denkmal des Monats März 2004“ erklärt.

- Die Verenenkapelle im Stadtteil Hochstetten wurde 1139 erstmals erwähnt. Sie ist zweimal, 1676 und 1799, durch französische Truppen zerstört worden. 1818 erfolgte der Wiederaufbau, nun mit dem Anbau eines Schulhauses, in dem bis 1869 unterrichtet wurde. Zur schlichten Innenausstattung der Kapelle gehört eine Statue der Heiligen Verena. Die Glocke im Dachreiter stammt aus dem Jahr 1895.[26]

- Die ehemalige Spitalkirche St. Martin: Um 1675 wurde das 1301 erstmals erwähnte Heiliggeistspital beim Rheintor hierher verlegt, wo zuvor das Kornhaus des 1525 aufgehobenen und zerstörten Zisterzienserinnenklosters Marienau stand. Die zum Spital gehörige Kirche war St. Martin geweiht und wurde im 18. Jahrhundert erneuert. 1834–1842 erfolgte unter Stadtpfarrer und Dekan Pantaleon Rosmann (1776–1853) ein Krankenhausneubau entlang der heutigen Spitalgasse. Außer den Kranken fanden hier auch Arme, Alte und Waisen Aufnahme. In Hungerjahren wurde die Bevölkerung von hier mit Nahrung versorgt. Seit 1853 lag die Pflege der Bewohner in der Obhut des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul. Als die Alliierten im Frühjahr 1945 bei Breisach den Rhein überquerten, wurde die Stadt durch Artilleriefeuer zu 85 Prozent zerstört, darunter auch die Spitalkirche. Nur die Außenmauern waren stehen geblieben. 1966 wurde die Kirche als städtischer Veranstaltungsraum wieder aufgebaut. Für den Stifter und Ehrenbürger der Stadt, Pantaleon Rosmann, birgt das Gebäude ein Denkmal aus dem Jahre 1856, das der Freiburger Bildhauer Aloys Knittel schuf. Seit 1990 ist im Dachreiter ein Glockenspiel untergebracht, im ehemaligen Chor hängt das Tafelgemälde „Pompeijanisches Grab“ von Prof. Bernhard Metzger (* 1951 in Colmar) aus dem Jahr 2001.[27]

- Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Marienau wurde im Bauernkrieg 1525 zerstört. Es war im Jahr 1250 an der Stelle des zähringischen Ministerialenhofes der Familie von Tunsel errichtet worden. Die aus einer elsässischen Adelsfamilie stammende Selige Bertha lebte hier vermutlich bis 1264 und gründete danach in Freiburg das Dominikanerinnenkloster St. Anna, das 1265 in den Zisterzienserorden aufgenommen wurde. Die Selige Bertha starb 1304. Das Kloster Marienau besaß durch Stiftungen erheblichen Grundbesitz in Breisach, dem Breisgau und im Elsass. Der Wirtschaftshof des Klosters befand sich im Bereich des späteren Heiliggeistspitals zwischen Marktplatz und Eckartsberg. Damals lag das Kloster außerhalb der Stadtmauern und stellte in den Zeiten des Beuernkriegs eine strategische Gefahr dar. Es wurde deshalb 1525 durch die Stadt bis auf die Grundmauern abgebrochen. Im Zuge der Festungserweiterungen wurde der Klosterfriedhof 1632 aufgehoben.

- Die evangelische Martin-Bucer-Kirche ist die einzige nach dem Zweiten Weltkrieg vollständig neu gebaute Kirche am Kaiserstuhl. Sie wurde nach Plänen des Freiburger Architekten Hans-Dieter Poppe errichtet und im Mai 1968 eingeweiht. Es handelt sich um einen achteckigen Bau mit großem Zeltdach ohne Turm. In der Kirche befindet sich eine historische Stieffel-Orgel von 1826. Kirche und Gemeinde sind seit 1996 nach dem elsässischen Reformator Martin Bucer benannt.[28]

- Der Eckartsberg

- Das Sparkassengebäude am Neutorplatz war von 1945 bis 1953 Sitz der Stadtverwaltung des zu 85 % zerstörten Breisach. Hier fand am 9. Juli 1950 die berühmte Breisacher Europa-Abstimmung statt.

- In der Neutorstraße (Fußgängerzone) stehen zahlreiche historisch interessante Gebäude, traditionsreiche Gaststätten und die seit 1798 nachgewiesene Stadtapotheke.

- 2017 bis 2019 wurden die Rheinstraße, der Gutgesellentorplatz und der Marktplatz, der bis dahin als Parkplatz genutzt wurde, nach einem Wettbewerbsentwurf von Faktorgruen mit K9 Architekten fußgängerfreundlich umgestaltet.[29][30]

Sport und Freizeit

Die Stadt Breisach bietet durch ihre einmalige Lage am Rhein eine besondere Vielfalt an Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Auf dem Wasser kann gesegelt und gerudert werden, zudem ist Motor- und Yachtbootfahren möglich sowie Wasserskifahren. Von einer Schiffsanlegestelle starten von Ostern bis Dezember regelmäßig Ausflugsschiffe zu Schleusenrundfahrten, zu Tagestouren nach Basel, Straßburg und Colmar oder zu kulinarischen Rundfahrten.

Auf einem ausgedehnten Radwegenetz können die Rheinebene, der Kaiserstuhl und der Tuniberg erkundet werden. Außerdem führen durch Breisach mehrere überregionale Wege, beispielsweise die Grüne Straße und der Rheinradweg. Wanderer nutzen Breisach als Ausgangspunkt für Halbtages- oder Tagestouren. Im Kaiserstuhl und am Tuniberg wurden seit 2007 mehrere Themenpfade angelegt, von denen zwei in Breisach starten und ein weiterer über den Tuniberg führt mit Zugängen von den Breisacher Stadtteilen Ober- und Niederrimsingen. Die unterschiedlich langen Wegstrecken eignen sich sowohl für Familien, als auch für ambitionierte Wanderer und bieten Ausblicke auf den Schwarzwald, die Rheinebene und die Vogesen, Informationen zur interessanten Geologie sowie über die einzigartige Fauna und Flora des Kaiserstuhls.

Mit dem Waldschwimmbad verfügt die Stadt Breisach über ein Freibad. Direkt nebenan im Rheinwald befinden sich Tennisanlagen und die Sportplätze des Fußballvereins, die auch von Leichtathleten genutzt werden. Im Rheinwald sind auch drei unterschiedlich lange Nordic-Walking-Routen ausgeschildert. Außerdem gibt es in den Stadtteilen Gündlingen, Nieder- und Oberrimsingen beschilderte Rundkurse für Nordic Walking. In der näheren Umgebung von Breisach befinden sich ein Golfplatz und mehrere Reiterhöfe. In der Kernstadt von Breisach und in den Ortsteilen Hochstetten, Gündlingen, Oberrimsingen mit Grezhausen und Niederrimsingen gibt es rund 130 Vereine, von denen 52 in der Interessengemeinschaft der Breisacher Vereine organisiert sind.

Wirtschaft und Infrastruktur

Bildung

Grundschule „Theresianum“, Grund- und Hauptschule „Julius-Leber-Schule“ mit Außenstelle Grundschule in Gündlingen, Grundschule Rimsingen (Niederrimsingen), St.-Ulrich-Grundschule (Oberrimsingen), Hugo-Höfler-Realschule, Martin-Schongauer-Gymnasium, Gewerbeschule mit technischem Gymnasium, Volkshochschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg, Erich-Kiehn-Schule /Private Heimsonderschule für Erziehungshilfe des Christophorus-Jugendwerks (in Oberrimsingen), Flex-Fernschule zur Vorbereitung auf einen externen Haupt- oder Realschulabschluss (in Oberrimsingen), Jugendmusikschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg

Verkehr

Anschluss an das überregionale Eisenbahnnetz besteht mit der Breisacher Bahn nach Freiburg im Breisgau, auf der die Breisgau-S-Bahn verkehrt, sowie mit der von der Südwestdeutschen Verkehrs-AG (SWEG) betriebenen Kaiserstuhlbahn nach Riegel am Kaiserstuhl.

Darüber hinaus bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) mit der Buslinie 31 eine weitere Direktverbindung über die Stadtteile Hochstetten, Gündlingen, Ober- und Niederrimsingen von und nach Freiburg an.

Südbadenbus betreibt mit der Buslinie 1076 eine direkte Verbindung über den Rhein in die Schwesterstadt Neu-Breisach und weiter nach Colmar im Elsass und mit der Linie 7211 eine den Schienenverkehr in den Tagesrandlagen ergänzende Busverbindung nach Freiburg. Der Verkehr der Kaiserstuhlbahn wird durch eine Buslinie nach Vogtsburg ergänzt.

Zwei von der Südbadenbus GmbH und dem Unternehmen Tuniberg Express betriebene Stadtbuslinien bedienen die Kernstadt. Der kleinste und südlichste Stadtteil Grezhausen ist durch eine Anrufsammeltaxilinie an die Kernstadt angebunden.

Mit der Bundesstraße 31 nach Lindau (Bodensee) und der D 415 nach Colmar auf der französischen Seite ist Breisach gut an das überregionale Straßennetz angebunden.

Breisach liegt an einer grenzüberschreitenden Ferienstraße, die als Route Verte in Contrexéville in den Vogesen beginnt, bei Breisach den Rhein überschreitet und in der Nordroute als Grüne Straße in Lindau endet.

Ansässige Unternehmen

In Breisach befinden sich der Badische Winzerkeller eG, die Europas größte Erzeuger-Weinkellerei betreibt, die Gräflich von Kageneck’sche Wein- und Sektkellerei und die Geldermann Privatsektkellerei als Teil der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien. Diese Betriebe belegen die hohe Bedeutung des Weinbaus in Breisach und im Kaiserstuhl.

Weitere größere Unternehmen mit Sitz in Breisach sind u. a.

- Sparkasse Staufen-Breisach

- Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG

- Tapetenfabrik Erismann & Cie.

- GEISMAR Gleisbaumaschinen GmbH, ein Hersteller von Gleisbaumaschinen.

- Südglas EG, Sortieren, Reinigen, Vertrieb von Getränkeflaschen und Verschlüssen

- Birkenmeier Stein + Design

- Kleyling Spedition GmbH

Gerichte und Behörden

Breisach verfügt über ein Amtsgericht, das zum Landgerichtsbezirk Freiburg im Breisgau und zum OLG-Bezirk Karlsruhe gehört sowie über ein Notariat. Auf dem ehemaligen Kasernengelände am Europaplatz befindet sich eine Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald mit den Fachbereichen Vermessung & Geoinformation, Flurneuordnung & Landentwicklung und Landwirtschaft (mit Fachschule). Des Weiteren haben ein Polizeirevier, eine Straßenmeisterei und ein Wasser- und Schifffahrtsamt ihren Sitz in Breisach.

Medien

Über das Lokalgeschehen in Breisach am Rhein berichtet die Wochenzeitung ReblandKurier, welche sich in dieser Ausgabe „BreisachKurier“ nennt. Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Zeitungen, die in Breisach gelesen werden, etwa „Breisach Aktuell“ und die in Freiburg im Breisgau täglich erscheinende „Badische Zeitung“.

Tourismus

Der Tourismus hat sich in Breisach in den letzten 15 bis 20 Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftszweig mit weiterhin wachsender Bedeutung entwickelt. Die Tourismusarbeit liegt in den Händen der Breisach-Touristik, eines Fachbereiches der Stadtverwaltung, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu einem modernen touristischen Service-Center ausgebaut wurde. Die Breisach-Touristik ist für das touristische Außen- und Innenmarketing und die Gästebetreuung zuständig. Außerdem ist sie Geschäftsstelle des Kaiserstuhl-Tuniberg Tourismus e. V. und deutsche Kontaktstelle für die Grüne Straße, einer Ferienstraße zwischen dem deutschen Schwarzwald und den französischen Vogesen.

Mit 160.000 Übernachtungen und 60.000 Gästen im Jahr 2010 sowie rund 650.000 Tagestouristen jährlich ist der Tourismus für Breisach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Anteil ausländischer Gäste beträgt rund 20 Prozent. Insgesamt kann der Tourismus in Breisach in allen Bereichen Zuwächse verzeichnen und beschäftigt in der Stadt rund 335 Menschen in Vollzeit.

Telefonvorwahlen

Die Stadt hat die Vorwahl 07667. Abweichend hiervon gelten in Niederrimsingen und Oberrimsingen die 07664 sowie in Gündlingen die 07668.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Walther von Breisach (1256–1300), Dichter

- Augustin Münzmeister von Breisach († 1380), Bischof von Seckau

- Antonius von Pforr (* 1483), Kleriker, Jurist, Schriftsteller („Buch der Beispiele“)

- Gervasius Sauffer/Sopher (um 1489–1556 Straßburg), Humanist und Jurist

- Johannes Gast (um 1500–1552 in Basel), evangelischer Theologe, Schriftsteller

- Thomas Schöpf (1520–1577), Stadtarzt in Colmar, dann in Bern, angeblicher Kartograf

- Heinrich Vambes de Florimont (1663–1752), kurbayerischer Generalfeldzeugmeister, französischer Herkunft

- Gervasius Brunck (Gervasius Brisacensis), Kapuziner, Theologe, Schriftsteller, 1690–1694 Guardian des Kapuzinerklosters Solothurn, 1700–1703, 1705–1715 Provinzial der Schweizer Kapuzinerprovinz

- Franz Xaver Kindl (1713–1772 Dinkelsbühl), Bildhauer

- Franz Sigrist (Breisach 1727–Wien 1803), Rokokomaler, kaiserlicher Hofmaler

- David Geissmar (1797–1879), Rabbiner

- Gervas Krezmaier (1814–1871), Kunstmaler

- Ernst Adolf Birkenmayer (1842–1916), Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags

- Karl Gutmann (1854–1931), Volksschuldirektor und Prähistoriker

- Günther Haselier (1914–1991), Präsident der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Neuorganisator des Landesarchivwesens in Baden-Württemberg, Schriftsteller

- Hannelore Hensle (* 1943), Sozialarbeiterin, Leiterin der Katastrophenhilfe der Diakonie

- Udo Lay (* 1960), ehemaliger Fußballspieler

- Reinhold Nann (* 1960), römisch-katholischer Geistlicher, Prälat von Caravelí in Peru

- Michael Obert (* 1966), Schriftsteller, Journalist

- Stephanie Günther (* 1966), Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordnete

- Bernd H. Zwönitzer (* 1967), freischaffender Künstler in Malerei und Fotografie

- Philipp Schmidt (* 1982), Schriftsteller und Journalist

- Pascal Krauss (* 1987), Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

- Oliver Baumann (* 1990), Fußballtorwart

- Felix Brückmann (* 1990), Eishockeytorwart

- Alexander Brückmann (* 1992), Eishockeyspieler

- Max Filip (* 1992), Volleyballtrainer und Sportwissenschaftler

- Yannik Keitel (* 2000), Fußballspieler

Personen, die in Breisach gewirkt haben

- Heiliger Ulrich von Zell, 1078–1087 Cluniacenser-Prior im Kloster Grüningen (heute Breisach-Oberrimsingen)

- Johannes XXIII. (Baldessare Cossa) (um 1370–1419), (Gegen-)Papst, 1415 in Breisach gefangen genommen

- Peter von Hagenbach († 1474), burgundischer Landvogt, in Breisach teilweise gelebt und hier nach Gerichtsverhandlung enthauptet

- Martin Schongauer (1450–1491), Maler, in Breisach gestorben

- Johannes Gallinarius (* um 1475 Heidelberg), Humanist, Kleriker, 1516 in Breisach, wo er vermutlich auch starb

- Meister H.L. (Hans Loy?), bedeutender Bildschnitzer, schuf den Hochaltar im Münster St. Stephan 1523–1526

- Johann Ludwig von Erlach (1595–1650), Schweizer General, in Breisach gestorben

- Herzog Bernhard von Weimar (1604–1639), protestantischer Heerführer im Dreißigjährigen Krieg, 1638/39 in Breisach

- Lukas Gernler (1625–1675), Theologe und Hochschullehrer, Hofprediger bei Johann Ludwig von Erlach

- Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707), französischer Festungsbaumeister

- Jacques Tarade (1640–1722), französischer Festungsbaumeister

- Konrad Mannlich (1701–1759), Kunstmaler, Hofmaler Pfalz-Zweibrücken, 1735 in Breisach wohnhaft

- Jeremias Biedermann (Augsburg um 1745 – Breisach 1706/1707), Kunstmaler

- Bernhard Galura / Katzenschwanz (1764–1856), Fürstbischof von Brixen, 1779–1788 im Franziskanerkloster und Gymnasium Breisach

- Moses Reiß (1802–1878), Bezirksrabbiner

- Rudolf Lambert Metzger (1841–1902), Mechaniker, Elektrotechniker, Erfinder, 1873–1902 in Breisach

- Robert Moritz (1873–1963), Graphiker, Lithograph, Kunstmaler, Schriftsteller aus Halle/Saale, im Ersten Weltkrieg in Breisach stationiert, schuf zahlreiche Ansichten der Stadt und Umgebung

- Joseph Schmidlin (1876–1944), Theologe, Begründer der kath. Missionswissenschaft, Papsthistoriker, Schriftsteller, lebte 1935–1942 in Breisach, im Sicherungslager Schirmeck des KZ Natzweiler-Struthof ermordet

- Julius Leber (1891–1945), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer, Realschulbesuch und kaufmännische Lehre in Breisach

- Franz Johannes Weinrich (1897–1978), Dichter und Schriftsteller, lebte 1940–1962 in Breisach, sein Grab auf dem Städt. Friedhof

- Franz Xaver Spiegelhalder (1900–1969), Kunstmaler, 1930–1938 in Breisach

- Heinz Kögel (1916–1973), Schauspieler der Breisacher Festspiele vor 1939, Schauspieler und Regisseur in der DDR (Theater und DEFA)

- Karl Heinz Engelin (1924–1986), Bildhauer, 1954–1958 in Breisach

- Gisela Engelin-Hommes (1931–2017), Bildhauerin, 1953–1958 in Breisach

- Helmut Lutz (* 1941), Bildhauer, Maler und Choreograph, berühmteste Werke u. a. „Sternenweg“, „Radbühne“, zahlreiche Kirchengestaltungen

- Rainer Stiefvater, Bildhauer, Maler[31]

Ehrenbürger

- Ernst Julius Leichtlen (1791–1830), Großherzogl. Archivar, Ehrenbürger 1827

- Karl Johann Roys, Ministerialassessor, Ehrenbürger 1828

- Pantaleon Rosmann (1776–1853), Priester, Historiker, Ehrenbürger Breisachs 1834[32]

- Daniel Ringer (1797–1867), Oberzollinspektor, Ehrenbürger 1861

- Franz Xaver Lender (1797–1876), katholischer Stadtpfarrer und Dekan, Ehrenbürger 1867

- Ernst Alber, Forstmeister, Ehrenbürger 1905

- Hugo Höfler (1898–1968), katholischer Stadtpfarrer, Geistlicher Rat, Ehrenbürger 1954

- Heinrich Ulmann (1879–1956), Weingutsbesitzer, Stadtrat, Ehrenbürger 1954

- Josef Bueb (1897–1974), Bürgermeister i. R., Ehrenbürger 1963 (an ihn erinnert die Josef-Bueb-Straße)

- August Ehrlacher (1898–1988), Bürgermeister i. R., Ehrenbürger 1969

- Otto Gutmann (1898–1982), Altstadtrat, Ehrenbürger 1969

- August Müller (1911–1977), Dekan, katholischer Stadtpfarrer, Ehrenbürger 1972

- Karl Bohn (1902–1985), Oberlehrer i. R., Ehrenbürger 1974

- Gustl Birkenmeier (1912–2001), Fabrikant, Ehrenbürger 1982

- Fritz Schanno (1918–2017), Bürgermeister i. R., Ehrenbürger 1984

- Theo Bachmann, Bürgermeister der Partnerstadt Saint-Louis, Ehrenbürger 1985

- Erich Kiehn (1913–2008), Pädagoge, Gründer des Christophorus-Jugendwerks in Oberrimsingen, Träger des Staatspreises Baden-Württemberg und des Bundesverdienstkreuzes, Ehrenbürger 1993

- Artur Uhl (1914–1998), Fabrikant, Altstadtrat, Ehrenbürger 1994

- Alfred Vonarb, Bürgermeister i. R., Ehrenbürger 2006

Literatur

- Ernst-Volker Bärthel: Der Stadtwald Breisach. 700 Jahre Waldgeschichte in der Aue des Oberrheins. Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Band 18. Landesforstverwaltung Baden-Württemberg & Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Stuttgart und Freiburg im Breisgau 1965.

- Hans David Blum: Juden in Breisach. Von den Anfängen bis zur Schoáh. 12.–19. Jahrhundert (= Juden in Breisach; Band 1). Hartung-Gorre-Verlag, Konstanz 1998, ISBN 3-89649-362-0.

- Wendelin Duda: Die Sagen der Stadt Breisach mit Stadtgeschichte – 19 Sagen. Freiburger Echo Verlag, Freiburg 2005, ISBN 3-86028-207-7

- Emile Erckmann, Alexandre Chatrian: Romanze aus Breisach. Übertragen von Anton Lang, Illustrationen von Heidelore Goldammer. Breisach 2005.

- Uwe Fahrer: Ein Rundgang durch das alte Breisach. Wartberg, Gudensberg-Gleichen 1999.

- Uwe Fahrer: Gündlingen – Bilder erzählen Geschichten. Geiger, Horb am Neckar 2004.

- Uwe Fahrer: Justitia in Breisach. Streiflichter aus neun Jahrhunderten. Breisach 2004.

- Uwe Fahrer u. a.: Das Breisacher Münster. Schnell + Steiner Verlag, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-1649-3.

- Franz Karl Grieshaber: Der Hoch-Altar im Münster zu Breisach. Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Kunst. Birks, Rastatt 1833 (Digitalisat).

- Günther Haselier: Geschichte der Stadt Breisach am Rhein (3 Bände). Breisach 1969–1985 (umfassende Stadtgeschichte).

- Elisabeth Kallfass: Breisach Judengasse – Ein Lesebuch. Breisach 1993.

- Gebhard Klein: Breisach. Inbegriff der Kriegsleiden. Breisach 1980.

- Gebhard Klein: Aus Breisachs Vergangenheit und Gegenwart. Geschichten, Sagen und Erzählungen. Breisach 2002.

- Horst Matt: Oberrimsingen und Grezhausen im Wandel der Zeit. Geiger, Horb am Neckar 1997.

- Hermann Metz: 850 Jahre (Breisach-)Hochstetten. Breisach 1989.

- Werner Nickolai u. a.: Das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in der Zeit von 1933 bis 1940 in Breisach (= Juden in Breisach; Band 2). Hartung-Gorre, Konstanz 2006, ISBN 3-86628-050-5.

- Eugen Reinhard, Heinz-K. Junk: Stadtmappe Breisach in: Deutscher Städteatlas, Band IV; 4. Teilband. Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationalis – Serie C. Dortmund-Altenbeken 1989, ISBN 3-89115-034-2.

- Pantaleon Rosmann, Faustin Ens: Geschichte der Stadt Breisach. Friedrich Wagner’sche Buchhandlung, Freiburg im Breisgau 1851 (Digitalisat).

- Josef Schmidlin: Breisacher Geschichte. 1936 (Reprint: Freiburger Echo Verlag, Freiburg 2004).

- Gabriele Weber-Jenisch: Museum für Stadtgeschichte Breisach am Rhein. Führer durch die Dauerausstellung Breisach 1993.

- Thomas Zotz: Est in Alsaciae partibus castellum Brisicau. Breisach als Schauplatz der politischen Geschichte im 10. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins „Schau-ins-Land“ 111 (1992), S. 9–23 (Volltext).

Weblinks

- Offizielle Webpräsenz der Stadt Breisach am Rhein

- Museum für Stadtgeschichte

- Historische Karten als Digitalisate 1 und 2

Anmerkungen

- Savelli, der sich schon in der Schlacht bei Rheinfelden grobe Fehler geleistet hatte, wurde abberufen und sollte sich für seinen Fehler in Wien vor einem Kriegsgericht verantworten. Dank seiner guten Beziehungen zum Papst in Rom kam es aber nicht zum Prozess

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).

- Hauptsatzung der Stadt Breisach am Rhein vom 20. November 2001, zuletzt geändert am 23. Februar 2021.

- Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Band IV: Regierungsbezirk Freiburg, Kohlhammer, Stuttgart 1978, ISBN 3-17-007174-2, S. 71–76.

- Albrecht Greule: Keltische Ortsnamen in Baden-Württemberg, in: Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau, Stuttgart 2005, S. 82; Pierre-Yves Lambert: La langue gauloise, éditions errance, Arles cedex 1994. Nach Albert Dauzat, Charles Rostaing, in Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (Larousse 1968) und François de Beaurepaire in Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure (Picard 1981) haben Brizay (Indre-et-Loire, Brisiacum 1050); Brézay und Brézé denselben Ursprung.

- Ralf-Dahrendorf-Preis für Marcus Zagermann. Abgerufen am 25. Oktober 2016.

- Heinrich Gottfried Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 308–319, Volltext in der Google-Buchsuche; siehe auch 975 in der Google-Buchsuche

- Günther Seith: Die rechtsrheinischen Gebiete des Bistums Basel. In: Zeitschrift Das Markgräflerland, Heft 2/1951, S. 59, Schopfheim.

- Joseph Bader, Auszüge aus amtlichen Berichten von 1638, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 12, 481, 1861.

- Peter Brugger: Durch die halbgeöffnete Tür ins Elsass

- Christian Pantle: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand. Propyläen Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017, ISBN 978-3-549-07443-5, S. 230–233.

- August Huber: Basels Anteil an den Breisacher Unruhen in den Jahren 1652–1654. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, abgerufen am 26. Mai 2020.

- Ernst Anrich: Richelieu und das Elsaß. In: Das Elsaß, Des Reiches Tor und Schild. J. Engelhorns Nachf. Adolf Spemann, Stuttgart 1940.

- Wolfgang Michael: Die verlorene Inschrift vom Rheintor zu Breisach, Allemannia 24, 249, 1908.

- Amand Iber: Die Feste Breisach in der neueren Kriegsgeschichte am Oberrhein. Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins 47, 1, 1936.

- Ausstellung zur Stadtgeschichte Breisachs, Museum für Stadtgeschichte im Rheintor 2008.

- Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. I, Bonn 1995, ISBN 3-89331-208-0, S. 27f.

- Volker Kempf: Einführung, in: ders., Rudolf Stettin (Hrsg.): Die Europäische Union. Perspektiven mit Zukunft? Bad Schussenried 2012, ISBN 978-3-87336-419-6, S. 11–14.

- Kein AKW in Breisach Mitwelt Stiftung Oberrhein

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 496.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 508.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 509.

- Ein Leben für Breisach und die Region. In: „Breisach Aktuell“, 14. Juni 2017.

- Jugendherberge Breisach

- Tullaturm Breisach auf alemannische-seiten.de

- Wo selbst die Kaiser staunten in der Badischen Zeitung vom 16. September 2008, abgerufen am 26. Juli 2015

- Schautafel am Eingang der Kapelle.

- Infotafel am Gebäude

- vgl. Hans-Otto Mühleisen, Breisach, Evang. Martin-Bucer-Kirche, in: Hans-Otto Mühleisen (Hrsg.), Kunst am Kaiserstuhl. Kunstverlag Josef Fink, o. J. ISBN 978-3-89870-284-3

- Gerold Zink: Der Umbau der Innenstadt hat begonnen. Badische Zeitung, 18. Oktober 2017, abgerufen am 13. Juli 2021.

- Breisach, Marktplatz/ Rheinstraße - faktorgruen. Abgerufen am 13. Juli 2021.

- Badische Zeitung vom 4. August 2003. rimsingen.de, abgerufen am 3. November 2018.

- Badische Seiten: Alter Friedhof Breisach, Zugriff am 22. April 2010.

_jm28374.jpg.webp)

_5228.jpg.webp)