Fürstbistum Basel

Das Fürstbistum Basel[1] war der weltliche Herrschaftsbereich der Bischöfe von Basel, die hier als Fürstbischöfe auch Reichsfürsten waren. Das Herrschaftsgebiet deckte sich nicht mit dem Gebiet der Diözese Basel, sondern war wesentlich kleiner; Teile des Herrschaftsgebietes gehörten jedoch zu anderen katholischen Diözesen.[2] Nicht nur deshalb war das Fürstbistum ein äusserst komplexes Gebilde: Je nach Teilgebiet wurde Deutsch oder Französisch gesprochen und war die reformierte oder die katholische Konfession vorherrschend, zudem wurden Teile davon seit dem Spätmittelalter zur Eidgenossenschaft gerechnet.

Territorium im Heiligen Römischen Reich | |

|---|---|

| Fürstbistum Basel | |

| Wappen | |

| |

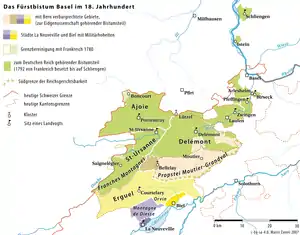

| Karte | |

| |

| Alternativnamen | Hochstift Basel |

| Herrscher/ Regierung | Fürstbischof |

| Heutige Region/en | CH-JU; CH-BE; CH-BL; DE-BW |

| Reichstag | 1 Virilstimme auf der geistlichen Bank im Reichsfürstenrat |

| Reichskreis | Oberrheinischer Reichskreis |

| Kreistag | 1 Virilstimme auf der geistlichen Bank |

| Hauptstädte/ Residenzen | Basel; seit 1528 Pruntrut |

| Konfession/ Religionen | reformiert und römisch-katholisch |

| Sprache/n | französisch und deutsch |

| Aufgegangen in | Säkularisation 1803; Rechtsrheinisch: Markgrafschaft Baden Linksrheinisch: Kanton Bern & Kanton Basel später Abspaltungen zu Kanton Jura & Kanton Basel-Landschaft |

| Siehe auch | Bistum Basel |

Das Fürstbistum existierte von 999 bis zur Säkularisation 1803.

Geschichte

Während Basel bereits seit etwa 400 n. Chr. als Bischofssitz genannt wird, begann die Geschichte des Fürstbistums als eines weltlichen Herrschaftsgebiets 999 n. Chr. mit der Schenkung der Abtei Münster-Granfelden durch König Rudolf von Hochburgund an das Bistum Basel, dessen Bischof damals Adalbero II. war. König Rudolf trat 1006 Basel als Pfand an seinen Neffen, den deutschen König Heinrich II., ab, der die Stadt – bis dahin zu Hochburgund gehörig – in das Heilige Römische Reich eingliederte. Heinrich II. wiederum vergab die hohe Gerichtsbarkeit über Basel und das Münzrecht an Bischof Adalbero.[3] Obwohl Urkunden fehlen, wird davon ausgegangen, dass der Bischof „um das Jahr 1000 die vollständige geistliche und weltliche Herrschaft über die Stadt Basel erlangt hatte.“[4]

Bereits der römisch-deutsche König Friedrich II. verlieh der Stadt das Recht, einen von bischöflicher Wahl oder Genehmigung unabhängigen Rat zu bestimmen. Allerdings wurde dieses Recht auf Protest des Bischofs Heinrich von Thun von Reichsfürsten und König 1218 wieder aufgehoben. Gleichwohl erlangten Stadt und Bürger in der Folgezeit schrittweise die Selbstverwaltung. 1263 gab Bischof Heinrich von Neuenburg der Stadt eine Verfassung. 1273 wurde aus der bischöflichen Stadtvogtei eine Reichsvogtei. Geldnöte brachten spätere Bischöfe dazu, ihre Regalien nach und nach der Stadt gegen Darlehen zu verpfänden, so dass 1386 die tatsächliche Herrschaft des Bischofs über die Stadt erlosch.[5] Formal leistete die Stadt dem Bischof allerdings noch bis zur Reformation (1521) einen jährlichen Treueid.

Franz Xaver von Neveu war 1794–1803 der letzte Fürstbischof von Basel. 1803 wurde das Fürstbistum wie nahezu alle geistlichen Fürstentümer im Zuge der Säkularisation aufgelöst, nachdem es schon seit 1792 weitgehend von Frankreich besetzt gewesen war. 1815 teilte der Wiener Kongress mit dem Vereinigungsurkunden den französischsprachigen Teil und das Laufental dem Kanton Bern zu. Das Birseck wurde dem Kanton Basel angeschlossen.

Reichsrechtliche Stellung

Das Fürstbistum Basel hatte Sitz und Stimme im Reichsfürstenrat. Es hatte dort eine mit dem Fürstbistum Brixen alternierende Virilstimme und nahm einen Sitz auf der geistlichen Fürstenbank ein.

Im Kreistag des oberrheinischen Reichskreises hatte das Fürstbistum ebenfalls eine Virilstimme.

Der auf dem Reichstag zu Worms 1521 festgelegte Beitrag zu den Römermonaten betrug zwei Berittene und fünfzehn Fusssoldaten oder 94 Gulden.

Die Stände des Fürstbistums bestanden aus vier Bänken: Klerus, Adel, Städte und Vogteien. Der Abt von Kloster Bellelay übte das Amt des Präsidenten der Stände aus.

Das Fürstbistum Basel bestand juristisch aus zwei Teilen: das Gebiet nördlich der Klus von Court und Pichoux war Teil des Heiligen Römischen Reiches und gehörte zum Oberrheinischen Reichskreis; das Gebiet südlich davon war der Rechtsordnung des Reiches entzogen und mit der Schweizer Eidgenossenschaft verburgrechtet. Damit wurde die Propstei Moutier-Grandval politisch-religiös in die katholische Prévôté sous-les-roches und die protestantische Prévôté sur-les roches geteilt.

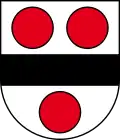

Wappen

Der Bischof von Basel führte als Wappen den roten bischöflichen Krummstab (Baselstab) auf weissem Feld.[6] Der älteste farbige Beleg für das Wappen findet sich in der Zürcher Wappenrolle um 1340.

Das Territorium

| Französischer Name | Deutscher Name | Erwerbung | Diözese | Bemerkungen | Wappen |

|---|---|---|---|---|---|

| Avouerie d’Ajoie | Landvogtei Elsgau | 1270 | Erzbistum Besançon | 1779 zur Diözese Basel |  |

| Ville de Porrentruy | Stadt Pruntrut | 1270 | Erzbistum Besançon | Seit 1527 Residenz des Bischofs, 1779 zur Diözese Basel |  |

| La Baroche | La Baroche | 1270 | Bistum Basel | Politisch Teil der Ajoie, bestehend aus den Dörfern Charmoille, Miserez, Miécourt, Fregiécourt, Pleujouse und Asuel |  |

| Seigneurie d’Asuel | Herrschaft Hasenburg | 1241 | Bistum Basel |  | |

| Soyhières | Sornegau | 1234 | Bistum Basel |  | |

| Avouerie de Delémont | Landvogtei Delsberg | 1234 | Bistum Basel |  | |

| Ville de Delémont | Stadt Delsberg | 1234 | Bistum Basel | Nebenresidenz des Bischofs, Sitz des Propstes von Moutier-Grandval |  |

| Prévôté de Saint-Ursanne | Propstei Sankt Ursitz | 999 | Bistum Basel | Schutzvögte waren die Ritter von Asuel |  |

| Seigneurie de Muriaux | Herrschaft Spiegelberg | 1315 | Bistum Basel | Die Franches-Montagnes wurden vom Schloss Muriaux regiert |  |

| Franches-Montagnes | Freiberge | 1315 | Bistum Basel | Die Franches-Montagnes wurden vom Schloss Muriaux regiert |  |

| Bailliage de Laufon | Landvogtei Laufen | 1141 | Bistum Basel |  | |

| Bailliage de Pfeffingen | Landvogtei Pfeffingen | 1005 | Bistum Basel | Schenkung von Kaiser Heinrich II. |  |

| Bailliage de Zwingen | Landvogtei Zwingen | 1005 | Bistum Basel |  | |

| Liesberg | Liesberg | 1271 | Bistum Basel | Erwerb im Rahmen eines Tauschgeschäfts mit den Grafen von Pfirt und von Neuchâtel |  |

| Seigneurie de la Bourg | Herrschaft Burg im Leimental | 1271 | Bistum Basel | Von den Erzherzogen von Österreich an die Grafen von Neuchâtel verkauft |  |

| Avouerie de Birseck | Landvogtei Birseck | 1245 | Bistum Basel |  | |

| Courtine d’Arlesheim | Ort Arlesheim | 1245 | Bistum Basel | Seit 1679 Sitz des Domkapitels |  |

| Seigneurie de Schliengen | Landvogtei Schliengen | um 1000 | Bistum Konstanz | Mit der Feste Istein |  |

| Prévôté de Moutier-Grandval sous-les-roches | Propstei Münster-Granfelden unter der Klus | 999 | Bistum Basel | Juristisch waren die vier Gemeinden im Birstal (Châtillon, Courrendlin, Rossemaison, Vellerat) und die drei Gemeinden im Val Terbi (Corban, Courchapoix, Mervelier) in das Burgrecht mit Bern einbezogen | -coat_of_arms.svg.png.webp) |

| Couvent de Bellelay | Abtei Bellelay | 1136 | Bistum Basel | Gründung durch die Propstei Moutier-Grandval. Juristisch waren die zwei Gemeinden der Courtine de Bellelay (Lajoux, Les Genevez) in das Burgrecht mit Bern einbezogen |  |

| Französischer Name | Deutscher Name | Erwerbung | Diözese | Bemerkungen | Wappen |

|---|---|---|---|---|---|

| Prévôté de Moutier-Grandval sur-les-roches | Propstei Münster-Granfelden über der Klus | 999 | Bistum Basel, 1527 protestantisch | Schutzvögte waren die Grafen von Soyhières, dann die Grafen von Pfirt. 1486 Burgrechtsvertrag mit Bern, seit der Reformation Sitz des Propstes in Delémont | -coat_of_arms.svg.png.webp) |

| Prévôté de Saint-Imier | Propstei Sankt Immer | 999 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Schutzvögte waren die Herren von Erguel. 1479 Burgrechtsvertrag mit der Stadt Biel |  |

| Avouerie d’Erguël | Landvogtei Erguel | 999 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Schutzvögte waren die Grafen von Fenis-Neuchâtel. Seit 1393 hatte die Stadt Biel das Bannerrecht im Erguel, 1555 Burgrechtsvertrag mit Solothurn | -coat_of_arms.svg.png.webp) |

| Orvin | Ilfingen | 999 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch |  | |

| Seigneurie de Nugerol | Herrschaft Schlossberg | 999 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Abgegangener Ort zwischen Le Landeron und La Neuveville | |

| Ville de Bienne | Stadt Biel | 1142 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Seit 1478 Zugewandter Ort der Eidgenossenschaft |  |

| Ville de La Neuveville | Stadt Neuenstadt | 1312 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Burgrechtsverträge mit Bern (1388), mit Biel (1395), mit Solothurn (1448) |  |

| Avouerie de La Neuveville/Montagne de Diesse | Landvogtei Neuenstadt/Tessenberg | 1112 | Bistum Lausanne, 1527 protestantisch | Kondominium des Fürstbischofs von Basel mit dem Grafen von Neuchâtel, Linie zu Nidau (von Bern beerbt) |  |

Die Fürsten

Der Basler Bischofsstuhl wurde zumeist vom vorderösterreichischen Adel besetzt; seit dem 16. Jahrhundert waren dies die Familien Utenheim, Gundelsheim, Lichtenfels, Blarer von Wartensee (drei Fürstbischöfe), Rinck von Baldenstein, Ostein, Ramstein, Schönau-Zell, Roggenbach (zwei Fürstbischöfe), Reinach-Hirtzbach, Reinach-Steinbrunn, Froburg (Montjoie), Wangen-Geroldseck und Neveu. Überhaupt war die Bindung zwischen dem vorderösterreichischen Regierungssitz Freiburg im Breisgau und der Bischofsresidenz Porrentruy sehr eng. Ein Paradebeispiel ist die Karriere des ersten Archivars und Landeshistorikers sowohl Vorderösterreichs als auch anschliessend des Bistums Basel, Leonard Leopold Maldoner (1694 in Waldshut geboren, 1765 in Porrentruy gestorben), der zuerst in Freiburg wirkte und 1749 nach einem Zwist mit den vorderösterreichischen Behörden den Dienstherrn wechselte. Von ihm stammen die lange nachwirkenden Landesbeschreibungen Brisgovia vetus et nova sowie Historia Basiliens, Pionierarbeiten für beide Länder. Das heutige Regierungspräsidium Freiburg des Landes Baden-Württemberg hat seinen Sitz im Basler Hof.

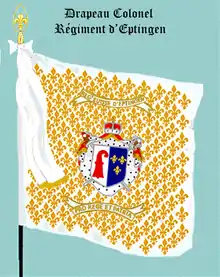

Militär

Ab 1758 beteiligte sich der Fürstbischof von Basel an der Gestellung von Schweizer Truppen in französischen Diensten für das Königshaus der Bourbonen 1589–1792 durch die Aufstellung des Regiments von Eptingen mit der Garnison Strassburg.[9] Das Regiment von Eptingen erhielt die Nr. 70 und wurde als «Fürstbischöflich», 11. Schweizer Regiment bezeichnet.

Kommandanten waren:

- 1758: Johann Baptist von Eptingen, 1762 zum Brigadier und 1770 zum Feldmarschall befördert;

- 1783: Regiment von Schönau (Schonau), Franz Xaver Anton von Schönau;

- 1786: Regiment von Reinach, Sigismund von Reinach-Steinbrunn.

Verwendung 1769 bei der Eroberung von Korsika[10] und vor allem im Garnisonsdienst in Frankreich. Das Regiment wurde 1791 zum 100. Infanterie-Linienregiment und 1792 – unter Entlassung der Schweizer – mit französischen Soldaten neu aufgestellt.

Quellen

Regesten und Urkundenbuch

- Josef Bader: Regesta des ehemaligen Hochstifts Basel von 999 bis 1280. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 4. 1853, S. 208–240 (online in der Google-Buchsuche).

- Josef Bader: Regesta des ehemaligen Hochstifts Basel von 1281 bis 1341. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 4. 1853, S. 356–384 (online in der Google-Buchsuche).

- Josef Bader: Regesta des ehemaligen Hochstifts Basel von 1341 bis 1360. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 4. 1853, S. 457–474 (online in der Google-Buchsuche).

- Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle. Lateinische, deutsche und französische Dokumente; Einführung und Kommentare (französisch)

- Joseph Trouillat (Hrsg.): Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Band 1. Porrentruy 1852 (online in der Google-Buchsuche);

- Joseph Trouillat (Hrsg.): Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Band 2. Porrentruy 1854 (online in der Google-Buchsuche);

- Joseph Trouillat (Hrsg.): Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Band 3. Porrentruy 1858 (online in der Google-Buchsuche);

- Joseph Trouillat (Hrsg.): Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Band 4. Porrentruy 1861 (online bei der Bayerischen Staatsbibliothek);

- Joseph Trouillat, Louis Vautrey (Hrsg.): Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Band 5. Porrentruy 1867 (online in der Google-Buchsuche).

Literatur

- Bessire, Paul-Otto, Histoire du Jura Bernois et de l’ancien Évêché de Bâle, Préface de François Lachat, Postface de Bernard Prongué, Éditions de la Prévôté, Moutier 1977

- Boner, Georg: Das Bistum Basel: Ein Überblick von den Anfängen bis zur Neuordnung 1828. In: Freiburger Diözesan-Archiv. Band 88, 1968, S. 5–101 (online).

- Günther, Reinhold: Der Untergang des Bisthums Basel. In: Franz August Stocker (Hrsg.): Vom Jura zum Schwarzwald: Geschichte, Sage, Land und Leute. Bd. 6, Aarau 1889, S. 276–288 (online im Internet Archive).

- Jorio, Marco: Der Untergang des Fürstbistums Basel (1792–1815): Der Kampf der beiden letzten Fürstbischöfe Joseph Sigismund von Roggenbach und Franz Xaver von Neveu gegen die Säkularisation. Paulusdruckerei, Freiburg (Schweiz), 1981.

- Jorio, Marco: Der Untergang des Fürstbistums Basel und der Wiener Kongress (1841/1815). In: Baselbieter Heimatblätter, Band (Jahr): 80 (2015), Heft 1, S. 2–12 e-periodica

- Schaab, Meinrad: Hochstift Basel. In: Meinrad Schaab, Hansmartin Schwarzmaier (Hrsg.) u. a.: Handbuch der baden-württembergischen Geschichte. Band 2: Die Territorien im alten Reich. Hrsg. im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Klett-Cotta, Stuttgart 1995, ISBN 3-608-91466-8, S. 460–465.

- Seith, Günther: Die rechtsrheinischen Gebiete des Bistums Basel und ihr Übergang an Baden. In: Das Markgräflerland, Heft 2, 1951, S. 45–99 (Digitalisat der UB Freiburg).

- Stocker, Franz August: Die Volksaufstände im bernischen Jura gegen den Bischof von Basel. In: Ders. (Hrsg.): Vom Jura zum Schwarzwald: Geschichte, Sage, Land und Leute. Bd. 1, Aarau 1884, S. 23–44 (online im Internet Archive).

- Hans Berner: Die Geschichte des Fürstbistums Basel von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (999–1792). In: Baselbieter Heimatblätter, Band 64 (1999), Heft 1, S. 57–73 doi:10.5169/seals-860111

- Hans Berner: Spuren eines politischen Fossils. In: Basler Stadtbuch 2006, S. 64-67.

Weblinks

Einzelnachweise

- In der Schweiz ist der Terminus Fürstbistum gebräuchlich, während in der deutschen Geschichtsliteratur der Begriff Hochstift verwendet wird.

- Die Landvogtei Schliengen gehörte zur Diözese Konstanz; der Elsgau mit dem späteren Bischofssitz Pruntrut gehörte lange zum Erzbistum Besançon.

- Eintrag auf www.altbasel.ch

- Martin Alioth, Ulrich Barth, Dorothee Huber, Historisches Museum Basel (Hrsg.): Basler Stadtgeschichte 2 – vom Brückenschlag 1225 bis zur Gegenwart. S. 19.

- Martin Alioth, Ulrich Barth, Dorothee Huber, Historisches Museum Basel (Hrsg.): Basler Stadtgeschichte 2 – vom Brückenschlag 1225 bis zur Gegenwart. S. 20.

- Artikel Basel In: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 1, Neuenburg 1921, S. 578.

- Vgl. Bessire, Paul-Otto, Histoire du Jura Bernois et de l’ancien Évêché de Bâle, Préface de François Lachat, Postface de Bernard Prongué, Éditions de la Prévôté, Moutier 1977, S. 43–49.

- Vgl. Bessire, Paul-Otto, Histoire du Jura Bernois et de l'ancien Évêché de Bâle, Préface de François Lachat, Postface de Bernard Prongué, Éditions de la Prévôté, Moutier 1977, S. 43–49.

- Vgl. Moine, Denis, Au fil du temps. Chronique militaire du Jura et du Jura Bernois 1318–2003, Delémont 2008, S. 30–37.

- Vgl. Moine, Denis, Péripeties en Corse, in: ders., Au fil du temps. Chronique militaire du Jura et du Jura Bernois 1318–2003, Delémont 2008, S. 33.