Fossilien der Fränkischen Alb

Die Fossilien der Fränkischen Alb sind versteinerte Zeugnisse des vielfältigen Lebens von Fauna und Flora an Land, im Wasser und in der Luft der Fränkischen Alb. Sie fossilierten vom Ende der Trias bis zum Ende des Jura. In diesen erdgeschichtlichen Zeiträumen herrschte ein vorwiegend warmes Klima vor, das die Entwicklung des Lebens begünstigte.

Dieser Artikel wurde wegen inhaltlicher Mängel auf der Qualitätssicherungsseite des Portals Geowissenschaften eingetragen. Dies geschieht, um die Qualität der Artikel im Themengebiet Geowissenschaften zu steigern. Bitte hilf mit, die Mängel zu beseitigen, oder beteilige dich an der Diskussion. (+)

Begründung: Der Artikel handelt vielzuviele Grundlagen ab, dadurch Redundanzen zum ebenfalls überarbeitungswürdigen Artikel Geologie der Fränkischen Alb und diversen Lebewesenartikeln (der Autor hat offensichtlich immer noch nicht begriffen, wozu wir hier Wikilinks haben); Formatierung der Literaturangaben; unterer Teil völlig überbildert (wenn es denn sein muss, kann eine entsprechende Galerie auf Commons angelegt werden, für einen WP-Artikel ist das zuviel). --Gretarsson (Diskussion) 15:02, 21. Nov. 2017 (CET)

Die große Anzahl der Fossilien ist oft in einem beeindruckenden Detaillierungsgrad erhalten. In der nachstehenden Übersicht sind einige von ihnen exemplarisch aufgeführt.

Chronostratigraphische Entwicklung

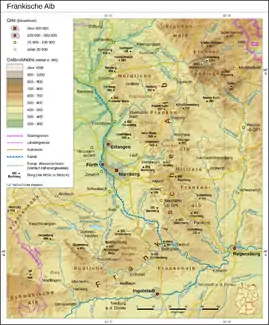

Die regionalgeologische Entwicklung der Fränkischen Alb begann mit der Absenkung der Frankenalbfurche bzw. Frankenalbmulde, einer Senke der Erdkruste. Diese verläuft vom Grabfeldbecken weiter südöstlich bis zum Einschlagkrater Nördlinger Ries. Vermutlich entwickelte sie sich ab dem Ende des Mittleren Keuper der Germanischen Trias vor ca. 210 Millionen Jahren (abgekürzt mya).

In der weiteren chronostratigraphischen Entwicklung lagerten sich unterschiedliche Sedimentgesteine ab, die Lebensräume für Faunen und Floren hoher Biodiversität bildeten. Diese sind zum großen Teil als Fossilien erhalten.

Entwicklung in der Trias

Das Fundament der Fränkischen Alb bilden Gesteine der Germanischen Trias. Diese lagerten sich in dem intra-kontinentalen Germanischen Becken ab, das nur zeitweise unter marinen Einfluss stand. In der weiteren geologischen Entwicklung, die mit dem Zerfall des Superkontinents Pangaea ab etwa 230 mya zusammenhängt, gab es gegen Ende des Oberen Keuper (Rhaetium) (um ca. 205 mya) von Nordwesten kommend einen Meeresvorstoß (Transgression). Die Küste reichte etwa bis zum nördlichen Mittelfranken. Flüsse schütteten mächtige Sedimentablagerungen, die aus klastischen Tonsteinen, Schluffsteinen und Sandsteinen sowie Kalkkrusten und verkieselte Kalksteinen bestehen, in ein weites Flussdelta am Rand eines flaches Becken mit Seen und Sümpfen, das später unter marinen Einfluss geriet. Die Quellgebiete der Schüttungen lagen in der Böhmischen Masse und die mit ihr verbundenen Vindelizischen Schwelle. In der obersten Formation, der Exter-Formation des Oberen Keupers, die sich mit der Trossingen-Formation verzahnt, befinden sich bedeutende Fossilienvorkommen, die neben marine Wirbellosen auch terrestrische bzw. semi-terrestrische lebende Wirbeltiere sowie Pflanzenreste umfassen.

Entwicklung im Jura

Zu Beginn des Unterjura, ab 201,3 mya, dehnte sich das Meer weiter südlich aus und reichte anfänglich bis zur Böhmischen Masse und der Vindelizischen Schwelle. In der weiteren geologischen Entwicklung senkten sich die Landmassen weiter ab und durch Pforten in der Vindelizischen Schwelle strömte Meerwasser des Penninischen Ozeans, ein nördlicher Ausläufer des Tethys Ozeans, auf den südlichen Kontinentalschelf der Europäischen Platte sowie in den süddeutschen Raum. Auf diesem Schelf wurden mächtige Sedimentpakete abgelagert, die sich heute vom Schweizer Jura über die Schwäbische Alb bis zum Norden der Fränkischen Alb erstrecken. Da diese Mittelgebirge die gleiche Entstehungsgeschichte haben, weisen deren Gesteine eine sehr ähnliche Lithostratigraphie auf. Sie werden gegliedert in die drei Gruppen Schwarzer Jura („Lias“), Brauner Jura („Dogger“) und Weißer Jura („Malm“).

- Der Schwarze Jura (Unterjura 201,3 bis 174,1 mya) bildet die basale Einheit des Jura-Systems und besteht überwiegend aus dunklen Sandsteinen, Tonsteinen, Mergeln und Kalksteinen, die in vielen Formationen und wechselnden Schichten sedimentierten. Die Ablagerung erfolgte bei relativ niedrigem Meeresspiegel oft unter reduzierenden bzw. sauerstofffreien und schwefelwasserstoffhaltigen Bedingungen im Bodenbereich, die zur Schwarzfärbung der Gesteine führten. Die oberen Wasserschichten waren sauerstoffreich und mit vielfältigem Leben bevölkert. Die Sauerstoffarmut im Bodenbereich behinderte die Verwesung abgesunkener organischer Stoffe, und im lebensfeindlichen Milieu konnten keine aasfressenden Organismen existieren, so dass gute Voraussetzungen für Fossilisation vorhanden waren. In der Posidonienschiefer-Formation fand die größte Anreicherung von unoxidierten organischen Substanzen statt, in der auch die bemerkenswertesten Fossilien zu finden sind. Erhalten wurden aquatisch lebende Wirbellose großer Biodiversität, aber auch Wirbeltiere und Pflanzenreste.

- Der Braune Jura (Mitteljura 174,1 bis 163,5 mya) überlagert den Schwarzen Jura. Die bräunliche Farbe zeigt an, dass gegenüber dem Schwarzen Jura vermehrt Sauerstoff zu Oxidation des Eisens zur Verfügung stand, und auch der Meeresspiegel lag höher. Diese lithostratigraphische Gruppe besteht in der Fränkischen Alb aus drei Formationen, beginnend im Liegenden (unten liegend) mit der Opalinuston-Formation aus Tonen und Tonsteinen, gefolgt von der Eisensandstein-Formation charakterisiert durch eisenoxidhaltige Sandsteine, dem Eisensandstein. Im Hangenden (oben liegend) sedimentierte die Sengenthal-Formation,[1] bestehend aus Tonen, Mergelkalken, Kalksteinen und wieder Tonen in wechselnder Folge während mehrfacher Wechsel zwischen Transgressionen und trockenen Festlandphasen. In der Sengenthal-Formation befinden sich die bedeutendsten Fossillagerstätten, wie z. B. die Macrocephalen-Schicht, die überwiegenden aus den Ammoniten der Gattung Macrocephalites besteht. Fossiliert wurden fast ausschließlich marine Wirbellose, jedoch oft in sehr gutem Erhaltungszustand.

- Während des Oberjura (163,5 bis 145 mya) bildeten sich die mergeligen und carbonatischen Gesteine des Weißen Jura (Malm). Sie weisen drei Sedimentations- und Diagenesefazies auf, die informell als Schichtkalkfazies, Massenkalkfazies und Plattenkalkfazies bezeichnet werden. Sie sind Ausdruck unterschiedlicher Kalkbildung, Kalkbindung und Sedimentation, die infolge des steigenden Meeresspiegels auf einem weiten offenen Schelf erfolgte.

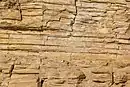

Schichtkalksteinfazies im Steinbruch bei Uetzing/Oberfranken

Schichtkalksteinfazies im Steinbruch bei Uetzing/Oberfranken Schichtkalksteinfazies im Steinbruch bei Rothenstein/Mittelfranken

Schichtkalksteinfazies im Steinbruch bei Rothenstein/Mittelfranken

- Die biogen gebildeten und chemogen (chemisch) gefällten Carbonate der Schichtkalkfazies, auch Werkalkfazies oder Bankfazies genannt, wurden im unteren Malm, dem Malm Alpha und Beta, etwa 160 bis 156 mya, abgelagert. Der biogene Anteil stammt im Wesentlichen vom kleinen bis sehr kleinem Plankton, wegen derer Größe auch Mikro- bzw. Nano-Plankton genannt. Die chemogene Fällung der Carbonate wurde vor allem durch Temperatur- und Konzentrationsänderungen des Meerwassers hervorgerufen. Es entstanden feinste mikritische Kalkschlämme, die sich oft zu mächtigen tafelgebankte weißen und mergelbraunen Sedimentpaketen akkumulierten.[2] In die Kalkschlammmatrix wurden oft abgestorbene meist wirbellose Makro-Organismen eingebettet und als Fossilien sehr gut erhalten.

- Die Massenkalkfazies, auch Schwammrifffazies oder Frankenalb-Formation genannt,[3] sedimentierte in Anfängen bereits etwa zeitgleich mit der Schichtkalkfazies, entwickelte sich jedoch überwiegend im mittleren bis oberen Malm Zeta um 150 mya. Sie repräsentiert eine meist biogene Carbonatbildung, die von Lebewesen mit kalkhaltigen Schalen oder Skeletten des Pelagials, dem uferfernen Freiwasserbereich und dem Benthal, dem Lebensbereich auf und im Ozeanboden stammen. Zu ihnen zählen sowohl die planktonischen Organismen verschiedener Größen als auch die wirbellose Makro-Organismen. Besondere Bedeutung erlangten die Glasschwämme in Verbindung mit mikrobiellen kalkbildenden Organismen. Diese wuchsen anfänglich auf marinen Schwellen oder Erhebungen zu flachen, in die Breite wachsenden biostrome Schwammrasen aus. In der weiteren Entwicklung entstanden bioherme, in die Höhe wachsende Schwammriffe, die mächtige kuppelförmige Gesteinskörper von über 100 m Höhe und mehreren Kilometern in der Flächenausdehnung erzeugten. Die Massenkalkfazies wird daher auch als Schwammriff-Fazies bezeichnet. Sie wurde vielfach sekundär (zu Frankendolomit) dolomitisiert, wodurch das Gesteinsgefüge verändert wurde.[2]

Detailansicht von Plattenkalksteinen im Steinbruch Blumenberg (Eichstätt)

Detailansicht von Plattenkalksteinen im Steinbruch Blumenberg (Eichstätt) Arbeitsplatz der Fossilenausgräber auf den Plattenkalkhorizonten im Steinbruch Wattendorf/Oberfranken

Arbeitsplatz der Fossilenausgräber auf den Plattenkalkhorizonten im Steinbruch Wattendorf/Oberfranken

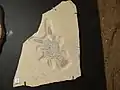

- Eine weitere, aus Sicht der Fossilerhaltung bedeutende Sedimentationsform, ist die Plattenkalkfazies.[4] Sie bildete sich in größeren und kleineren Wannen zwischen den biohermen Schwammrifferhebungen der Massenkalkfazies. Bei hohem Wasserstand herrschte guter Wasseraustausch und gute Wasserumwälzung. Mit temporärer Regression des Meeresspiegels wurde der Wasseraustausch behindert, was zur Stagnation und Sauerstoffarmut des Bodenwassers mit Salzanreicherung führte. Eine Metalimnion, eine Sprungschicht, trennte die Oberflächen- von der Bodenzone. Obere Riffbereiche starben ab, und es bildeten sich Inselgruppen (Archipels) mit Lagunen aus. Am Boden der Lagunen konnten nur entsprechend angepasste Mikroben existieren. Die zu Boden sinkenden schlammigen Sedimente bildeten dort dünne mikritische Schichten, die von Mikroben überwuchert und gleichsam versiegelt wurden. Im Wechsel von Anstieg und Rückgang des Wasserspiegels entstand somit eine Vielzahl von Kalksteinplatten. Absinkende tote Lebewesen konnten von aasfressenden oder zersetzenden Organismen nicht verwertet werden und wurden zwischen den noch weichen Schichten oder in diese eingebettet und mit hervorragendem Erhaltungszustand fossiliert.

Entwicklung in der Kreide

In der Unterkreide (zwischen 145 und 100,5 mya) wurde das heutige Süddeutschland tektonisch gehoben, und die Fränkische Alb wurde Festland. Damit endete das jurassische marine Leben in der Fränkischen Alb.

Leben am Ende der Trias

Der hier betrachtete Zeitraum entspricht dem Norium (228 bis 208,5 mya) und Rhaetium (208,5 bis 201,3 mya).

Fossillagerstätten und Fundorte

In der Fränkischen Alb sind keine triassischen Gesteine aufgeschlossen, in denen Fossilien enthalten sein könnten. Jedoch wurden in unmittelbarer Nähe der Lias-Tongrube von Kalchreuth bei Nürnberg in einem Sandsteinbruch zwischen Buchenbühl, nördlich von Nürnberg, und Kalchreuth mehrere Jura-nahe Fossilien gefunden.[5] Die nur fragmentarischen Fossilien lagen in der Trossingen-Formation, auch Feuerletten oder in Bezug auf den Fossilfund Plateosaurus-Konglomerat genannt, die zwischen dem mittleren Norium und Rhaetium datiert (Zeitraum ca. 217 bis 201 mya).

Fossilien

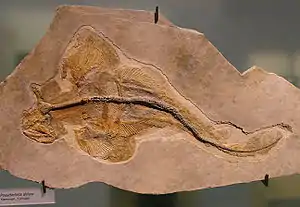

Schildkröte Proganochelys quenstedti

Schildkröte Proganochelys quenstedti

- Der bedeutendste Fund waren Skelettteile eines sauropodomorphen Dinosaurier (Dinosauria) der Gattung Plateosaurus. Es ist der erste Fund dieser Gattung und die Typusart P. engelhardti.

- Aus der theropoden Dinosaurier-Familie Coelophysoidea stammt die Gattung Liliensternus.

- Aus diesem Fundort stammen auch Bruchstücke einer flachen Bauchschale, dem Plastron, der terrestrischen Schildkröte (Testudinata) Proganochelys.

Leben im Jura

Schwarzer Jura (Lias)

Der Schwarze Jura entspricht zeitlich dem Unterjura und datiert von 201,3 bis 174,1 Millionen Jahren (abgekürzt mya).

Fossillagerstätten und Fundorte

Fossilien des Schwarzen Jura werden häufig gefunden in unterschiedlichen Fossillagerstätten, wie

- in Tongruben, z. B. bei Unterstürmig[6] und Holzbachacker[7] bei Eggolsheim, Buttenheim[8] und Mistelgau[9] jeweils Oberfranken sowie Marloffstein[10] und Kalchreuth[11] in Mittelfranken

- in (Groß-)Baustellen-Aufschlüssen bzw. Abraumhalden, z. B. von ICE-Tunnelbauten der Tunnel Eierberge,[12] Tunnel Kulch, Tunnel Lichtenholz und Tunnel Füllbach bei Niederfüllbach südlich von Coburg und Tunnel Lichtenholz (Schichten des Lias), jeweils mit den zugehörigen Deponien in Oberfranken[13]

- beim Bau der Wasserstraße des Rhein-Main-Donau-Kanals bei Bachhausen-Kerkhofen-Sulzkirchen/Oberpfalz

- im Maingebiet um Bad Staffelstein/Oberfranken

- in Bauschutt-Deponien, wie in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz-Altdorf bei Nürnberg/Oberpfalz

- in Baugruben, wie bei Großgeschaidt/Mittelfranken

- in Aushüben von diversen Straßen- und Wegebaunahmen

Fossilien

Ammonit Grammoceras thouarsense

Ammonit Grammoceras thouarsense Nautilidae Perlboot

Nautilidae Perlboot

Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Eryon hartmanni, Oberseite

Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Eryon hartmanni, Oberseite Garnele Uncina posidonae

Garnele Uncina posidonae Knochenfisch Dapedium punctatum

Knochenfisch Dapedium punctatum Greifmuschel Gryphaea arcuata

Greifmuschel Gryphaea arcuata Klaffmuschel Pleuromya uniformis

Klaffmuschel Pleuromya uniformis Kreiselschnecke Trochus subduplicatus

Kreiselschnecke Trochus subduplicatus Steinkoralle Thecocyathus mitrae

Steinkoralle Thecocyathus mitrae Seelilie Isocrinus basaltiformis, Fangarme

Seelilie Isocrinus basaltiformis, Fangarme Seestern Pentasteria sp.

Seestern Pentasteria sp._Sch%C3%A4del.jpg.webp) Ichthyosaurier Leptopterygius trigonodon Schädel ist mit 2,1 Meter Länge der größte in Europa

Ichthyosaurier Leptopterygius trigonodon Schädel ist mit 2,1 Meter Länge der größte in Europa Meereskrokodil Steneosaurus bollensis

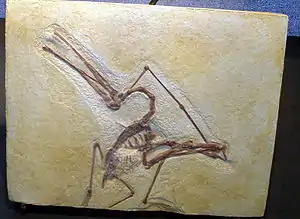

Meereskrokodil Steneosaurus bollensis Langschwanzflugsaurier Dorygnathus banthensis, Knochenübersicht

Langschwanzflugsaurier Dorygnathus banthensis, Knochenübersicht Fossiles Treibholz mit Muschelbesatz

Fossiles Treibholz mit Muschelbesatz Koniferenblatt Pagiophyllum kurri

Koniferenblatt Pagiophyllum kurri

Ausgewählte Vertreter der gefundenen Fossilien sind

- Ammoniten (Ammonoidea), Familien Amaltheidae, Hildoceratidae, Lytoceratidae, Dactylioceratidae, Phylloceratidae, Hammatoceratidae und Phymatoceratidae

- Nautiloideen (Nautiloidea), Gattung Cenoceras

- Belemniten (Belemnoidea), Gattungen Passaloteuthis, Acrocoelites, Dactyloteuthis, Salbingoteuthis und Youngibelus

- Meeresschnecken (Gastropoda), Gattungen Pseudokatosira, Pleurotomaria, Ptychomphalus, Modiola, Sorbeoconcha, Promathilda

- Muscheln (Bivalvia), Gattungen Pinna, Pseudomytiloides, Ptychomphalus, Nuculoma, Nuculana, Lucina, Goniomya, Pseudomytiloides, Dreiecksmuschel, Ostrea, Astarte

- Seelilien (Crinoidea), Gattungen Isocrinus, Pentacrinites

- Schlangensterne (Ophiuroidea), Gattung Palaeocoma

- Knochenfische (Osteichthyes), Gattungen Leptolepis, Pholidophorus, Saurorhynchus

- Knorpelfische (Chondrichthyes), Familie (Orthacodontidae), Gattung Sphenodus

- Ichthyosaurier (Fischsaurier), Gattungen Leptopterygius trigonodon, syn. Leptonectes und Temnodontosaurus

- Plesiosaurier (Plesiosauria) Fragmente und Knochen aus dem Halsbereich

- Meereskrokodil (Crocodylia), Gattung Steneosaurus

- Flugsaurier (Pterosauria), Gattung Dorygnathus

- Heuschrecke (Orthoptera), Gattung Langfühlerschrecken (Ensifera)

- Pflanzen (Embryophyta) mit Koniferen-Blatteilen der Gattung Pagiophyllum und eines Seegrases sowie diverse Holzfragmente

- Kotfossilien diverser Tiere

Brauner Jura (Dogger)

Der Braune Jura fällt in die Zeit des Mitteljura von 174,1 bis 163,3 mya. In den Ablagerungen des Braunen Jura wurden meist nur Lebewesen mit calcitischen bzw. aragonitischen Gehäusen, wie z. B. Ammoniten, Armfüßer und Muschel, überliefert. Tiere mit dünneren und weicheren Schalen, wie z. B. Stachelhäuter sowie Wirbeltiere, wurden postmortal durch Verwesung, Aasfresser und auch durch Wasserströmungen und Wellenbewegungen meist vollständig zerlegt und zerstört.

Fossillagerstätten und Fundorte

Fossillagerstätten im Braunen Jura (Dogger) sind beispielhaft:

- der Steinbruch Winnberg bei Sengenthal/Oberpfalz,[14][15][16][17]

- die ICE-Tunnelbaustelle bei Kinding/Landkreis Eichstätt,[18][19]

- das Maingebiet um den Staffelberg bei Bad Staffelstein/Oberfranken

- diverse Fundstellen, wie z. B. bei Neumarkt in der Oberpfalz,[20] Auerbach in der Oberpfalz,[21][22]

Fossilien

Ammonit Harpoceras bradfordense

Ammonit Harpoceras bradfordense Ammonit Oxycerites

Ammonit Oxycerites Ammonit Choffatia homoeomorpha

Ammonit Choffatia homoeomorpha Ammoniten Paralcidia fuscoide

Ammoniten Paralcidia fuscoide Ammoniten Macrocephalites macrocephalus

Ammoniten Macrocephalites macrocephalus Ammoniten Kosmoceras

Ammoniten Kosmoceras Ammoniten Homoeoplanulites, syn. Choffatia

Ammoniten Homoeoplanulites, syn. Choffatia

Ammonit Parkinsonia, Längsschnitt

Ammonit Parkinsonia, Längsschnitt Nautilidae Perlboot Pseudaganides

Nautilidae Perlboot Pseudaganides Dachziegelmuschel Parainoceramus pernoides, syn. Kolymia

Dachziegelmuschel Parainoceramus pernoides, syn. Kolymia Dreikantmuschel Clavitrigonia v-costata

Dreikantmuschel Clavitrigonia v-costata Herzmuschel Anisocardia concentrica

Herzmuschel Anisocardia concentrica Klaffmuscheln Pleuromya uniformis, links und Pholadomya fidicula rechts

Klaffmuscheln Pleuromya uniformis, links und Pholadomya fidicula rechts Krümmuschel Gervilleia hartmanni

Krümmuschel Gervilleia hartmanni

Brachiopode Aulacothyris carinata brachial

Brachiopode Aulacothyris carinata brachial Brachiopode Capillirhynchia triplicosa brachial

Brachiopode Capillirhynchia triplicosa brachial Brachiopode Rhynchonelloidella alemanica lateral

Brachiopode Rhynchonelloidella alemanica lateral Lebensspuren von Seesternen, Ausfüllung mehrerer Ruhespuren

Lebensspuren von Seesternen, Ausfüllung mehrerer Ruhespuren

Vertreter der gefundenen Fossilien sind exemplarisch:

- Ammoniten (Ammonoidea), Familien Stephanoceratidae Kosmoceratidae, Cardioceratidae, Sphaeroceratidae, Sonniniidae, Strigoceratinae, Parkinsoniidae, Perisphinctidae, Oppeliidae

- Nautilidae (Perlboote), Gattung Cenoceras

- Belemniten (Belemnoidea) Gattungen Megatheutis, Belemnopsis, Passaloteuthis, Dactyloteuthis

- Meeresschnecken (Gastropoda), Familien Discohelicidae, Pleurotomariidae, Purpurinidae, Turridae, Vermetidae

- Muscheln (Bivalvia), Familien Austern (Ostreidae), Feilenmuscheln (Limidae), Kammmuscheln (Pectinidae), Miesmuscheln (Mytilidae), Dreiecksmuscheln, Pholadomyidae, Monotidae, Cardiniidae, Turridae, Nuculidae, Entoliidae, Malleidae,

- Armfüßer (Brachiopoda), Gattungen Aulacothyris, Rhynchonella, Loboidothyris, Cymatorhynchia, Gigantothyris, Monsardithyris, Ornithella, Loboidothyris, Terebratula

- Kahnfüßer (Scaphopoda), Gattung Dentalium

- Seeigel (Echinoidea), Gattungen Hemipedina, Girardema, Rhabdocidaris, Pygorhyitis, Galeropygu, Nuceolites und Holectypus

- Schlangensterne (Ophiuroidea), Gattungen Palaeocoma, Asteriacites

- Kalkröhrenwürmer (Serpulidae), Gattung Serpula

- Federwürmer (Sabellidae), Gattung Glomerula

- Glasschwämme (Hexactinellida), Gattung Feifelia aus der Familie Cribrospongiidae und der Gattung Leptolacis aus der Familie Craticulariidae

- Korallen, Gattung Thecocyatus

- Flugsaurier (Pterosauria), Familie Langschwanzflugsaurier, Gattung Dorygnathus

- Ichnofossilien, Gattung Lebensspuren diverser Formen

- Pflanzen (Embryophyta), Gattungen Podozamites, Otozamites, Pallissya, Thinnfeldia, Dictyophyllum, Neocalamites, Equisetites, Nilssonia

Weißer Jura (Malm)

Der Weiße Jura entspricht dem Zeitraum des Oberjura von 163,5 bis 145 mya.

Fossillagerstätten und Fundorte

Die Fossilien aus dem Weißen Jura der Nördlichen und Mittleren Fränkischen Alb werden in sehr vielen Kalkstein-Steinbrüchen gefunden. Eine Besonderheit sind die Plattenkalk-Horizonte im Steinbruch Wattendorf mit den hervorragenden Erhaltungszuständen der Fossilien.

Ehemaliger Kalkstein-Steinbruch bei Uetzing/Oberfranken

Ehemaliger Kalkstein-Steinbruch bei Uetzing/Oberfranken Arbeitsplatz der Fossilienausgräber auf den Plattenkalkhorizonten im Steinbruch Wattendorf/Oberfranken

Arbeitsplatz der Fossilienausgräber auf den Plattenkalkhorizonten im Steinbruch Wattendorf/Oberfranken

Fossillagerstätten und Fundorte sind u. a. die Steinbrüche

- Wattendorf bei Bamberg[23] mit Plattenkalken, Bischberg bei Bamberg,[24] Drügendorf bei Eggolsheim,[25] Kälberberg (Buttenheim),[26][27] Gräfenberg[28] Ludwag nahe Bamberg, Kümmersreuth/Bad Staffelstein und Ebermannstadt/Landkreis Forchheim, jeweils in Oberfranken

- Steinbruch Winnberg bei Sengenthal/Oberpfalz[29]

- diverse Oberflächenfundstellen, wie z. B. das Schwammriff bei Laibarös (Fränkische Schweiz) Laibarös/Landkreis Bamberg

Fossilien

Ammoniten und Belemniten

Ammonit Rasenia involuta

Ammonit Rasenia involuta Ammonit Aulacostephanus

Ammonit Aulacostephanus Ammonit Orthaspidoceras uhlandi

Ammonit Orthaspidoceras uhlandi Ammonit Pachypictonia sp.

Ammonit Pachypictonia sp. Ammonit Perisphinctes sp.

Ammonit Perisphinctes sp. Belemnit Rostrum mit Teil vom Phragmokon

Belemnit Rostrum mit Teil vom Phragmokon Belemnit Rostrum, unbenannt

Belemnit Rostrum, unbenannt

Meeresschnecken, Muscheln, Schwämme und Korallen

Flügelschnecke Harpagodes sp.

Flügelschnecke Harpagodes sp. Schlitzkreiselschnecke Bathrotomaria

Schlitzkreiselschnecke Bathrotomaria Mondschneckenähliche Meeresschnecke Globularia

Mondschneckenähliche Meeresschnecke Globularia Kammmuschel Chlamys sp. Abdruck mit Gegenplatte

Kammmuschel Chlamys sp. Abdruck mit Gegenplatte Auster, unbenannt

Auster, unbenannt Diorama verschiedener Glasschwämme

Diorama verschiedener Glasschwämme Glasschwamm Trochobolus

Glasschwamm Trochobolus Kieselschwamm Codites sp. mit Umrißmakierung

Kieselschwamm Codites sp. mit Umrißmakierung Kieselschwamm Codites sp. mit Schlauchkörper-Einschnürung

Kieselschwamm Codites sp. mit Schlauchkörper-Einschnürung Korallenstock, unbenannt

Korallenstock, unbenannt

Regulärer Seeigel Rhabdocidaris sp.

Regulärer Seeigel Rhabdocidaris sp. Regulärer Seeigel, unbestimmt

Regulärer Seeigel, unbestimmt Diorama mit Seelilie Millericrinus, Kelch und Stielfragment

Diorama mit Seelilie Millericrinus, Kelch und Stielfragment Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Galicia veltheimii

Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Galicia veltheimii Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Soleryon schorri

Zehnfußkrebs (Panzerkrebs) Soleryon schorri Garnele Bylgia ruedelli

Garnele Bylgia ruedelli Garnele Bylgia spinosa

Garnele Bylgia spinosa

Knochenfisch Caturus

Knochenfisch Caturus Knochenfisch Proscinets sp.

Knochenfisch Proscinets sp. Knochenfisch Ionoscopiformes, unbestimmt

Knochenfisch Ionoscopiformes, unbestimmt%252C_unbestimmt.jpg.webp) Knochenfisch Ionoscopiformes, unbestimmt

Knochenfisch Ionoscopiformes, unbestimmt Knochenfisch Tharsis sp.

Knochenfisch Tharsis sp. Knochenfisch Thrissops sp.

Knochenfisch Thrissops sp.

Engelhai Pseudorhina sp.

Engelhai Pseudorhina sp. Quastenflosser Undina sp.

Quastenflosser Undina sp.

Brückenechse, unbestimmt

Brückenechse, unbestimmt Meeresschildkröte Eurysternidae, Bauchseite, juvenil

Meeresschildkröte Eurysternidae, Bauchseite, juvenil Ästuare Schildkröte Plesiochelys

Ästuare Schildkröte Plesiochelys Panzer einer Riesenschildkröte, unbestimmt

Panzer einer Riesenschildkröte, unbestimmt Meereskrokodil Dakosaurus, Vorderkörper

Meereskrokodil Dakosaurus, Vorderkörper Schuppenkriechtier Eichstaettisaurus schroederi

Schuppenkriechtier Eichstaettisaurus schroederi Krokodilartiges Reptil Alligatorellus

Krokodilartiges Reptil Alligatorellus

Wirtelalge Goniolina sp.

Wirtelalge Goniolina sp. Konifere Cheirolepidiaceae Brachyphyllum Sprosse

Konifere Cheirolepidiaceae Brachyphyllum Sprosse.jpg.webp) Konifere Cheirolepidiaceae Brachyphyllum Sprosse

Konifere Cheirolepidiaceae Brachyphyllum Sprosse Bennettitales Zamites Blattwedel

Bennettitales Zamites Blattwedel

Häufige Fossilien sind vertreten durch:

- Ammoniten (Ammonoidea), Familien Parkinsoniidae, Aspidoceratidae, Perisphinctidae, Oppeliidae, Ataxioceratidae

- Belemniten (Belemnoidea), Gattung Hibolithes

- Meeresschnecken (Gastropoda), Gattungen Flügelschnecke Harpagodes, Schlitzkreiselschnecke Bathrotomaria, mondschneckenähliche Globularia, Obornella, Pyrgotrochus, Spinigera, Gordenellidae

- Muscheln (Bivalvia), Gattungen Kammmuschel Chlamys, Austern, Retroceramus, Pholadomya

- Armfüßer (Brachiopoda), Ordnung Terebratulida, Gattung Trigonellina

- Schwämme (Porifera), Klassen Glasschwämme (Hexactinellida), Gattungen Trochobolus, Tremadictyon, Cypellia und Sporadopyle sowie Kieselschwämme, Gattung Codites

- Seeigel (Echinoidea), Gattungen Rhabdocidaris (Regulärer Seeigel/Regularia) und Plegiocidaris sowie Collyrites (Irregulärer Seeigel/Irregularia)

- Seelilien und Haarsterne (Crinoidea), Familie Millericrinida, Gattung Millericrinus, Familie Isocrinidae, Gattungen Balanocrinus und Chariocrinus sowie Ordnung Cyrtocrinida, Gattung Eugeniacrinites

- Krebstiere (Crustacea), Ordnung Zehnfußkrebse, (Panzerkrebs) Gattungen Galicia und Soleryon sowie Garnele Bylgia

- Knochenfische (Osteichthyes), Klasse Strahlenflosser (Actinopterygii), Gattungen Caturus, Proscinets, Ordnungen Ionoscopiformes, Leptolepidiformes, Gattung Tharsis, Ordnung Ichthyodectiformes, Gattung Thrissops

- Fleischflosser (Sarcopterygii), Ordnung Quastenflosser (Coelacanthiformes), Gattungen Undina und Holophagus

- Knorpelfische (Chondrichthyes), Ordnung Seekatze, Gattung Ischyodus, Ordnung Engelhaie (Squatiniformes), Gattung Pseudorhina sowie Fragmente aus der Gruppe Haie (Selachii), Gattungen Notidanus und Sphenodus

- Dinosaurier (Dinosauria), theropode Gattung Sciurumimus

- Schuppenechsen (Lepidosauria), Klade Sphenodontia (Rhynchocephalia), Gattungen Brückenechse (Sphenodon) und Pleurosaurus

- Meeresschildkröte (Cheloniidae), Familien Eurysternidae und Plesiochelyidae mit der Gattung Plesiochelys

- Krokodilartiges Reptil, Gattung Alligatorellus

- Meereskrokodil (Crocodylia), Gattung Dakosaurus

- Flugsaurier (Pterosauria), Familie Langschwanzflugsaurier, Gattung Preondactylus

- Pflanzen (Embryophyta), Ordnungen Bennettitales, Gattung Zamites, Koniferen (Coniferales), Familie Cheirolepidiaceae, Gattung Brachyphyllum

- Alge (Alga), Gruppe Grünalge Chlorobionta und Familie Wirtelalge (Dasycladaceae), Gattung Goniolina

Fossillagerstätten und Fundorte

Fossilien aus der Südlichen Fränkischen Alb stammen vor allem aus der Region um Solnhofen mit den dortigen weltweit berühmten Plattenkalkstein-Fossililagerstätten.[30] Neben den allgemein bekannten Vorkommen Solnhofen/Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und Eichstätt/Große Kreisstadt gibt es noch weiterer Fundorte, wie zum Beispiel bei Langenaltheim/Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Zandt/Landkreis Cham, Hienheim/Landkreis Kelheim, Painten/Landkreis Kelheim, Blumenberg und Brunn/Landkreis Regensburg. Das Fossilsspektrum in diesen Fundorten unterscheidet sich zum Teil erheblich.

Fazieskarte des „Solnhofener Archipels“ in der Südlichen Fränkischen Alb

Fazieskarte des „Solnhofener Archipels“ in der Südlichen Fränkischen Alb Steinbruch bei Solnhofen/Mittelfranken

Steinbruch bei Solnhofen/Mittelfranken Steinbruch bei Blumenberg/Landkreis Eichstätt

Steinbruch bei Blumenberg/Landkreis Eichstätt Steinbruch Langenaltheim/Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Steinbruch Langenaltheim/Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Fossilien

In den Plattenkalken des Süddeutschen Jura wurden Fossilien von einer großen Biodiversität und mit zum Teil hoher Anzahl gefunden.[31]

Ammonit Perisphinctes cf choffati

Ammonit Perisphinctes cf choffati Ammonit Lingulaticeras solenoides

Ammonit Lingulaticeras solenoides Ammonit Hybonoticeras

Ammonit Hybonoticeras Ammonit Lithacoceras

Ammonit Lithacoceras Belemnit Leptoteuthis gigas

Belemnit Leptoteuthis gigas Kalmarähnlicher Belemnit Acanthoteuthis speciosa

Kalmarähnlicher Belemnit Acanthoteuthis speciosa

Belemnit Hibolites hastatus

Belemnit Hibolites hastatus Vampirtintenfischähnlicher Tintenfisch Muensterella scutellaris

Vampirtintenfischähnlicher Tintenfisch Muensterella scutellaris Kalmar Trachyteuthis hastiformis

Kalmar Trachyteuthis hastiformis Kalmar Plesioteuthis prisca

Kalmar Plesioteuthis prisca Kalmar Dorateuthis tricarinata

Kalmar Dorateuthis tricarinata Muschel Liostrea socialis

Muschel Liostrea socialis

Krebstiere, Nesseltiere und Stachelhäuter

Zehnfußkrebs Cycleryon propinquus

Zehnfußkrebs Cycleryon propinquus Zehnfußkrebs Eryon cuvieri

Zehnfußkrebs Eryon cuvieri Zehnfußkrebs Bylgia spinosa

Zehnfußkrebs Bylgia spinosa Zehnfußkrebs Antrimpos sp.

Zehnfußkrebs Antrimpos sp. Hummerartiger Zehnfußkrebs Mecochirus longimanatus

Hummerartiger Zehnfußkrebs Mecochirus longimanatus Bärenkrebsähnlicher Zehnfußkrebs Cancrinos claviger

Bärenkrebsähnlicher Zehnfußkrebs Cancrinos claviger Garnele Aeger tipularius

Garnele Aeger tipularius Garnele Harthofia bergeri

Garnele Harthofia bergeri Pfeilschwanzkrebs Mesolimulus walchi

Pfeilschwanzkrebs Mesolimulus walchi Wurzelmundqualle Rhizostomites admirandus

Wurzelmundqualle Rhizostomites admirandus Seestern Terminaster cancriformis

Seestern Terminaster cancriformis Haarstern Geocoma carinata

Haarstern Geocoma carinata_Solnhofen_Limestone.jpg.webp) Haarstern Comatula pinnata

Haarstern Comatula pinnata

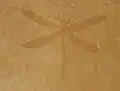

Urlibelle Anisophlebia

Urlibelle Anisophlebia Libelle Cymatophlebia longialata

Libelle Cymatophlebia longialata Libelle Stenophlebia spe.

Libelle Stenophlebia spe. Libelle Mesurupetala

Libelle Mesurupetala Libelle Steleopteron deichmuelleri

Libelle Steleopteron deichmuelleri Wasserläufer Chresmoda obscura

Wasserläufer Chresmoda obscura Netzflügler Mesochrysopa zitteli

Netzflügler Mesochrysopa zitteli Florfliege Kalligramma haeckeli

Florfliege Kalligramma haeckeli Florfliege Archegetes neuropterorum

Florfliege Archegetes neuropterorum Laubheuschrecke Pycnophlebia speciosa

Laubheuschrecke Pycnophlebia speciosa Holzwespe Pseudosirex schroeteri

Holzwespe Pseudosirex schroeteri Schabe Lithoblatta lithophila

Schabe Lithoblatta lithophila Wanze Mesonepa primordialis

Wanze Mesonepa primordialis Zikade Prolystra lithographica

Zikade Prolystra lithographica

Knochenfisch Caturus giganteus

Knochenfisch Caturus giganteus Knochenfisch Aspidorhynchus acutirostris

Knochenfisch Aspidorhynchus acutirostris Knochenfisch Amiopsis lepidota

Knochenfisch Amiopsis lepidota_Journal.pone.0116140.g011.jpg.webp) Knochenfisch Belonostomus cf. kochi

Knochenfisch Belonostomus cf. kochi Knochenfisch Gyrodus hexagonus

Knochenfisch Gyrodus hexagonus.jpg.webp) Knochenfisch Macrosemimimus fegerti

Knochenfisch Macrosemimimus fegerti.jpg.webp) Knochenfisch Proscinetes bernardi

Knochenfisch Proscinetes bernardi.jpg.webp) Knochenfisch Turbomesodon relegans

Knochenfisch Turbomesodon relegans.jpg.webp) Knochenfisch Notagogus cf. denticulatus

Knochenfisch Notagogus cf. denticulatus Knochenfisch Thrissops cf formosus

Knochenfisch Thrissops cf formosus Knochenfisch Lepidotes maximus

Knochenfisch Lepidotes maximus Knochenfisch Quastenflosser Holophagus

Knochenfisch Quastenflosser Holophagus

Knorpelfisch Rajiformes Asterodermus platypterus

Knorpelfisch Rajiformes Asterodermus platypterus Knorpelfisch Rajiformes Asterodermus pseudorhina

Knorpelfisch Rajiformes Asterodermus pseudorhina

Knorpelfisch Hai Macrourogaleus hassei

Knorpelfisch Hai Macrourogaleus hassei Knorpelfisch Stierkopfhai Heterodontus zitteli

Knorpelfisch Stierkopfhai Heterodontus zitteli

Dinosaurier, Schuppenechsen, Schildkröten und Krokodilartige

Theropoder Dinosaurier, unbenannt

Theropoder Dinosaurier, unbenannt

Sphenodontide Schuppenechse Homoeosaurus

Sphenodontide Schuppenechse Homoeosaurus Sphenodontide Schuppenechse Kallimodon pulchellus

Sphenodontide Schuppenechse Kallimodon pulchellus Geckoartiges Schuppenkriechtier Ardeosaurus

Geckoartiges Schuppenkriechtier Ardeosaurus Schildkröte unbenannt, Bauchseite

Schildkröte unbenannt, Bauchseite Meeresschildkröte Eurysternum

Meeresschildkröte Eurysternum Krokodilartiges Meereskrokodil Geosaurus

Krokodilartiges Meereskrokodil Geosaurus.JPG.webp) Krokodilähnliches Reptil Atoposaurus bzw. Alligatorellus

Krokodilähnliches Reptil Atoposaurus bzw. Alligatorellus

Ichthyosaurier und Flugsaurier

Schwanzflosse des Ichthyosaurier Macropterygius posthumus, syn. Ichthyosaurus trigonus

Schwanzflosse des Ichthyosaurier Macropterygius posthumus, syn. Ichthyosaurus trigonus Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus longicaudus

Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus longicaudus Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus munsteri

Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus munsteri Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus intermedius mit einem halbverdauten Fisch

Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus intermedius mit einem halbverdauten Fisch

Kurzschwanzflugsaurier Pterodactylus elegans

Kurzschwanzflugsaurier Pterodactylus elegans

Kurzschwanzflugsaurier Ctenochasma elegans

Kurzschwanzflugsaurier Ctenochasma elegans

.jpg.webp) Archaeopteryx lithographica (Berlin specimen)

Archaeopteryx lithographica (Berlin specimen) Archaeopteryx lithographica paris

Archaeopteryx lithographica paris.jpg.webp) Archaeopteryx, Knochen einen Flügels, s.g. Chicken Wing

Archaeopteryx, Knochen einen Flügels, s.g. Chicken Wing.jpg.webp)

Sonstige Fossilien

Hummerartiger Zehnfußkrebs Mecochirus longimanatus mit Spurenfährte

Hummerartiger Zehnfußkrebs Mecochirus longimanatus mit Spurenfährte Pfeilschwanzkrebs Mesolimulus walchi mit Bewegungsspuren

Pfeilschwanzkrebs Mesolimulus walchi mit Bewegungsspuren Vielborster Meringosomam curtum

Vielborster Meringosomam curtum

Vermutliche Ausscheidungsspuren (Koprolith)

Vermutliche Ausscheidungsspuren (Koprolith) Vermutliche Ausscheidungsspuren (Koprolith)

Vermutliche Ausscheidungsspuren (Koprolith) Ringelwurm Eunicites cf atavus

Ringelwurm Eunicites cf atavus Bennettitales Zamites feneonis

Bennettitales Zamites feneonis

- Kopffüßer

- Ammoniten (Ammonoidea), Familien Ammonitida, Aspidoceratidae, Oppeliidae, Perisphinctidae, Aulacostephanidae, Ataxioceratidae

- Perlboote (Nautilidae), Gattung Pseudaganides

- Belemniten (Belemnoidea), Gattungen Belemnoteuthis, Hibolithes, Acanthoteuthis, Rhaphibelus

- Tintenfische (Coleoidea), Gattungen Leptoteuthis, Muensterella, Palaeololigo, Plesioteuthis, Trachyteuthis, Senefelderiteuthis bzw. Dorateuthis, Winkleriteuthis, Celaenoteuthis, Doryanthes

- Armfüßer (Brachiopoda), Gattungen Lacunosella, Loboidothyris, Rhynchonella, Terebratula

- Meeresschnecken (Gastropoda), Familie Turmschnecken (Turritellidae), Gattungen Risoa, Risseloidea und Gattungen Ampullina, Bathrotomaria, Dicroloma, Ditremaria, Globularia, Neritopsis, Pileolus, Spiniloma

- Muscheln (Bivalvia), Ordnung Pectinida mit Familien Buchiidae, Pectinoidae und Entoliidae, Familien Posidoniidae, Laternulidae, Limidae, Bakevelliidae, Inoceramidae, Gryphaeidae, Pinnidae, Solemyidae

- Schwämme (Porifera), Gattungen Ammonella, Hazelia, Neochoiaella

- Nesseltiere (Cnidaria)

- Blumentiere (Anthozoa), Gattung Octocorallia

- Hydrozoen (Hydrozoa), Gattung Palaequorea

- Schirmquallen (Scyphozoa), Gattungen Cannostomites, Eulithota, Leptobrachites, Medusites, Rhizostomites

- Stachelhäuter (Echinodermata)

- Seeigel (Echinoidea), Gattungen Hemicidaris, Hemicidaris, Pedina, Phymosoma, Phymosomatoida, Pseudodiadema, Pseudosalenia, Rhabdocidaris, Tetragramma

- Seelilien und Haarsterne (Crinoidea), Gattungen Comaturella, Millericrinus, Saccocoma, Solanocrinites

- Seesterne (Asteroidea), Gattungen Astropecten, Pentasteria, Riedaster, Terminaster

- Schlangensterne (Ophiuroidea), Gattungen Geocoma, Ophiopetra, Ophiurella, Sinosura

- Seegurken (Holothuroidea), Gattung Pseudocaudina

- Krebstiere (Crustacea)

- Zehnfußkrebse (Decapoda), Familien Cancrinidae, Coleiidae, Eryonidae, Erymidae, Glypheidae, Uncinidae, Mecochiridae, Palaeopentachelidae, Palinuridae, Stenochiridae, Uncinidae

- Mittelkrebse (Anomura), Familien Axiidae, Paguridae, Laomediidae, Hippoidea

- Krabben (Prosopidae), Gattungen Abyssophthalmus, Goniodromites, Pithonoton

- Fangschreckenkrebse, auch Mundfüßer/Heuschreckenkrebse (Stomatopoda), Gattungen Sculda, Spinosculda

- Rankenfußkrebse (Cirripedia), Gattungen Archaeolepas, Litholepas, Pollicipes

- Garnelen, Familien Aegeridae, Penaeidae, Carpopenaeidae, Alvinocarididae, Pleopteryxidae, Palaemonidae, Udorellidae

- Schwebegarnelen (Mysida), Gattungen Anthonema, Elder, Francocaris, Naranda

- Asseln (Isopoda), Gattungen Archaeoniscus, Brunnaega, Brunnella, Palaega, Schweglerella, Urda

- Sonstige Gliederfüßer (Arthropoda)

- Pfeilschwanzkrebse (Xiphosura), Gattung Mesolimulus

- Thylacocephala, Gattungen Clausocaris, Dollocaris, Mayrocaris

- Fische

- Echte Knochenfische (Teleostei), Gattungen Anaethalion, Ascalabos, Callopterus, Eichstaettia, Leptolepides, Siemensichthys, Orthogonikleithrus

- Knochenganoiden, auch Knochenschmelzschupper (Holostei), Gattungen Amblysemius, Aspidorhynchus, Belonostomus, Gyrodus, Liodesmus, Notagogus, Solnhofenamia, Turbomesodon

- Knorpelfische (Chondrichthyes), Gattungen Asterodermus, Heterodontus, Palaeocarcharias, Pseudorhina, Synechodus

- Knorpelganoiden auch Knorperlschmelzschupper (Chondrostei), Gattung Coccolepis

- Quastenflosser (Coelacanthiformes), Gattungen Coccoderma, Coelacanthus, Holophagus, Libys, Macropoma

- Reptilien (Reptilia) mit den Gruppen

- Dinosaurier (Dinosauria), Gattungen Compsognathus, Juravenator, Sciurumimus

- Urvögel, Gattungen Archaeopteryx, Wellnhoferia

- Schuppenkriechtiere (Squamata), Gattungen Ardeosaurus, Palaeolacerta

- Sphenodontia (Rhynchocephalia), Gattungen Brückenechse (Sphenodon punctatus), Homoeosaurus, Kallimodon, Pleurosaurus

- Ichthyosaurier (Ichthyosauria), Gattung Ichthyosaurus

- Meereskrokodile (Crocodylia), Gattungen Cricosaurus, Steneosaurus

- Flugsaurier (Pterosauria), Familie Langschwanzflugsaurier, Gattungen Bellubrunnus, Scaphognathus, Rhamphorhynchus, Familie Kurzschwanzflugsaurier (Pterodactyloidea), Gattungen Anurognathus, Ctenochasma, Germanodactylus, Pterodactylus

- Meeresschildkröten (Cheloniidae), Gattungen Eurysternum, Palaeomedusa, Platychelys

- Insekten (Insecta) mit den Ordnungen

- Eintagsfliegen (Ephemeroptera), Gattungen Hexagenites, Mesephemera

- Hautflügler (Hymenoptera), Gattung Myrmicium

- Langfühlerschrecken (Ensifera), Gattungen Cyrtophyllites, Elcana, Pycnophlebiam

- Libellen (Odonata), Gattungen Aeschnogomphus, Aeschnopsis, Bergeriaeschnidia, Cymatophlebia, Isophlebia, Juracordulia, Mesuropetala, Protolindenia, Stenophlebia, Tarsophlebia, Urogomphus

- Netzflügler (Neuroptera), Gattungen Archaegetes, Creagroptera, Dicranoptila, Kalligramma, Mesochrysopa, Neuroptera

- Zweiflügler (Diptera), Gattung Prohirmoneura

- Schaben (Blattodea), Gattung Lithoblatta

- Wanzen (Heteroptera), Gattungen Mesobelostonum, Mesonepa

- Zikaden (Auchenorrhyncha), Gattungen Archipsyche, Eocicada, Prolystra

- Wasserläufer (Gerridae), Gattung Chresmoda

- Termiten (Isoptera), Gattung Gigantotermes

- Würmer

- Vielborster (Polychaeta), Gattungen Meringosomam, Epitrachys

- Ringelwürmer (Annelida), Gattungen Ctenoscolex, Eunicites, Wulfia

- Federwürmer (Sabellidae), Spurenfossil Muensteria

- Kalkröhrenwürmer (Serpulidae) mit einem Vertreter

- Pflanzen (Embryophyta), Klasse Coniferopsida, Ordnung Bennettitales, Familien Dicksoniaceae, Ginkgoaceae, verschiedene Farne und farnlaubige Pflanzen

- Algen

- Braunalgen (Phaeophyceae), Gattung Phyllothallus

- Grünalgen (Chlorobionta), Ordnung Armleuchteralge Charales

- Wirtelalgen (Dasycladaceae), Gattungen Goniolina und Petrascula

- Spurenfossilien (Ichnofossilien) von verschiedenen Tieren mit Aufsetzmarken, Bissspuren, Grabgängen, Laufspuren, Schwemmspuren, Speiballen, Koprolithen

Literatur

- Andreas E. Richter: Geologie und Paläontologie: Das Mesozoikum der Frankenalb. Vom Ries bis ins Coburger Land. Franckh-Kosmos, 1985, ISBN 3-440-05157-9.

- Alexander Nützel: Leben am Meeresboden – Über die Fauna des fränkischen Amaltheentons. In: Freunde der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Histostrische Geologie München e.V., Jahresmitteilung 2007 und Mitteilungen 36. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München 2008. (PDF auf steinkern.de).

- Georg Stark: Kleiner Staffelberg-Führer durch die Erd- und Landschafts- sowie Besiedlungsgeschichte des Berges. Verlag H.O.Schulze, Lichtenfels/Oberfranken 1986, OCLC 634221949.

- Bernhard Kästle: Petrefaktensammlung Kloster Banz, Versteinerungen und Orientalische Sammlung. (= Bayerische Museen. Band 17). Verlag Schnell und Steiner, München/ Zürich 1992, ISBN 3-7954-1016-9.

- Wolfgang Schirmer: Reichtümer der Erde um Staffelstein. Sonderdruck aus 850 Jahre Marktrecht der Stadt Staffelstein. Herausgegeben von der Stadt Staffelstein. 1980, OCLC 1075128825.

- Matthias Mäuser: Frankenland am Jurastrand, Versteinerte Schätze aus der Wattendorfer Lagune. 2. Auflage. F. Pfeil, München 2014, ISBN 978-3-89937-171-0.

- Rolf Meyer, Hermann Schmidt-Kaler: Erdgeschichte sichtbar gemacht. Ein geologischer Führer durch die Altmühlalb. Bayerisches Geologisches Landesamt, München 1983. (Download-Seite auf bestellen.bayern.de).

- Rolf Meyer, Hermann Schmidt-Kaler: Wanderungen in die Erdgeschichte. I. Treuchtlingen, Solnhofen, Mörnsheim, Dollnstein. 2. Auflage. F. Pfeil, München 1994, ISBN 3-923871-84-8.

- T. C. Brachert: Kontinuierliche und diskontinuierliche Sedimentation im süddeutschen Oberjura (unteres Kimmeridge); Ludwag/Oberfranken, Nördliche Frankenalb. In: Facies. Band 15, 1986, S. 233–283.

- Rolf Meyer, Hermann Schmidt-Kaler: Paläogeographischer Atlas des süddeutschen Oberjura (Malm). (= Geologisches Jahrbuch. H. 115). Hannover 1989, DNB 901075930.

- Rolf Meyer, Hermann Schmidt-Kaler: Wanderungen in die Erdgeschichte.Band 5: Durch die Fränkische Schweiz. F. Pfeil, München 1992, ISBN 3-923871-65-1.

- E. Flügel, T. Steiger: An Upper Jurassic sponge-algal buildup from the Northern Frankenalb, West Germany. In: Special Publications of SEPM. Nr. 30, 1981, S. 371–397.

Weblinks

- Alexander Nützel: Leben am Meeresboden – Über die Fauna des fränkischen Amaltheentons. (PDF; 817 kB) In Freunde der Bayerischen Staatssammulg für Paläontologie und Historische Geologie München e.V., Jahresbericht 2007 und Mitteilungen 36

- Autorenkollektiv: Jura. In: Lexikon der Geowissenschaften.

- Jurassic Reef Park

- Rundfunkbeitrag: Steinbruch in Wattendorf, Tropisches Oberfranken vor 150 Millionen Jahren. In: Sendung des Bayerischen Rundfunks, Bayern 1 vom 12. Mai 2017. web.archive.org

Einzelnachweise

- M. Franz, B. Niebuhr, A. Zeiss: Sengenthal-Formation. In: Lithographisches Lexikon LithoLex. Lithostratigraphische Einheiten Deutschlands.

- Dieter U. Schmid, Reinhold R. Leinfelder, Günter Schweiger: Stratigraphy and Palaeoenvironments of the Upper Jurassic of Southern Germany – A Review. In: Zitteliana. Reihe B26 31-41 der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München, 5. September 2005, ISSN 1612-4138.

- B. Niebuhr, T. Pürner: Frankenalb-Formation. In: Lithographisches Lexikon LithoLex. Lithostratigraphische Einheiten Deutschlands.

- Günter Schweigert: Riffe im Weißen Jura der Schwäbischen Alb. Riffgruppe, Jurassic Reef Park der Webseite Pal.munich-homepage.

- Markus Moser: Plateosaurus engelhardti MEYER, 1837 (Dinosauria: Sauropodomorpha) aus dem Feuerletten (Mittelkeuper; Obertrias) von Bayern. In: Zitteliana, Reihe B Abhandlungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München 2003. epub.ub.uni-muenchen PDF

- Horst Gradl: Unterstürmig. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Holzbachacker. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Edit und Fritz Petutschnig: Fossilien aus Buttenheim, Jura, Lias / Pliensbachium. Ca. 180 Millionen Jahre alt. Web-Auftritt www.Fossilienzone.at.

- Christian Schulbert: Tongrube Mistelgau. In: Paläoumwelt, GeoZentrum Nordbayern der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

- Sven von Loga: Die Tobgrube von Marloffstein. In: Steinkern.de, Fossilien-Community.

- Sönke Simonsen: Die Tongrube Kalchreuth bei Nürnberg. In: Steinkern.de, Fossilien-Community.

- Alexander Türk: Geologie und Fossilien der ICE-Trasse Eierberge - Teil 1: Allgemeines zum Tunnel und Lias Epsilon. In: Steinkern, Fossilien-Community, Fundorte Bayern.

- Wolfgang Claus, Uwe Koch, Lothar Franzke: Fossiliensammler Oberfranken. In: CFK-Fossilien Coburg.

- Horst Gradl: Brauner Jura. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Sengenthal 1. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Sengenthal 2. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Sengenthal 3. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Armin Bauer: Fossilien aus Kinding, (ICE-Baustelle, Unteres Bathonium, Bajocium). Bilder aus der Sammlung von Armin Bauer; Pressath.

- Hirst Gradl: Kinding. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Gernot Arp: Fazies, Stratigraphie und Ammonitenfauna des Mittleren und Oberen Dogger bei Neumarkt i.d.Opf. (Bajocium-Oxfordium, Süddeutschland). In: Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe E, Band 36, Berlin 2001, S. 189 bis 241.

- Jürgen Höflinger: Der Auerbacher Dogger und seine Brachiopoden. (PDF; 11 MB). In: Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V., Jahresmitteilungen 2010. 2009, S. 83 bis 98.

- Thomas Krieger: Das Bajocium von Auerbach und Edelsfeld. Bezirksgruppe Weiden der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie.

- Wolfgang Claus, Uwe Koch und Lothar Franzke: Die Plattenkalke von Wattendorf. In: CFK-Fossilien. Coburg.

- Horst Gradl: Bischberg. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Drügendorf. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Kälberberg1. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Kälberberg 2. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Gräfernberg. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Horst Gradl: Sengenthal 4. In: Fossiliensammler. Schwerpunkt: Jura der FrankenAlb.

- Martin Röper: Entwicklung des Solnhofen-Archipels. (PDF). In: Die Fossilien von Solnhofen.

- Martin Sauter: Solnhofen-Fossilienatlas. In: Die Fossilien von Solnhofen.