Kalchreuth

Kalchreuth (umgangssprachlich: Kolchraet[2]) ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |

| Landkreis: | Erlangen-Höchstadt | |

| Höhe: | 413 m ü. NHN | |

| Fläche: | 10,86 km2 | |

| Einwohner: | 3080 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 284 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahlen: | 90562, 91077 | |

| Vorwahl: | 0911 | |

| Kfz-Kennzeichen: | ERH, HÖS | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 5 72 137 | |

| Gemeindegliederung: | 6 Gemeindeteile | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Schulstraße 9 90562 Kalchreuth | |

| Website: | ||

| Erster Bürgermeister: | Herbert Saft (Freie Wähler) | |

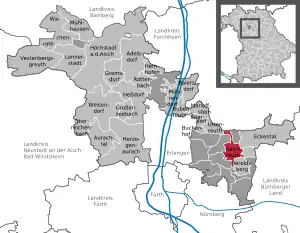

| Lage der Gemeinde Kalchreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||

Karte | ||

Geographie

Geographische Lage

Die Gemeinde liegt jeweils ca. zehn Kilometer nordöstlich von Nürnberg und südöstlich von Erlangen, im Erlanger Oberland, auf einem Höhenrücken des Sebalder Reichswalds.[3] Der Ort wird wegen der zahlreichen Kirschbäume auch das Kirschendorf genannt. Kalchreuth liegt auf einem langgestreckten Höhenzug des Schwarzen Jura (Lias), der einen Teil des fränkischen Schichtstufenlandes bildet. Der Kalchreuther Forst westlich und südlich der Ortschaft ist ein beliebtes Ausflugsgebiet.

Nachbargemeinden

Nachbargemeinden sind Uttenreuth (im Nordwesten), Eckental (im Nordosten) und Heroldsberg (im Süden und Südosten). Weiter grenzen die gemeindefreien Gebiete Dormitzer Forst (im Norden und Westen) und Kalchreuther Forst (im Südwesten) an.

Gemeindegliederung

Die Gemeinde hat sechs Gemeindeteile (in Klammern ist der Siedlungstyp angegeben):[4][5]

- Gabermühle (Einöde)

- Kalchreuth (Pfarrdorf)

- Käswasser (Dorf)

- Minderleinsmühle (Einöde)

- Röckenhof (Dorf)

- Stettenberg (Einöde)

Bis 1900 gab es auf dem Gemeindegebiet den Gemeindeteil Wolfsfelden.

Geschichte

Bis zur Gemeindegründung

.jpg.webp)

Der Ort wurde 1298 als „Kalkrevt“ erstmals urkundlich erwähnt. Der Ortsname leitet sich von der Beschaffenheit des Untergrundes (Kalch=Kalk) und vom Ursprung als Rodungsinsel im Sebalder Reichswald (Reuth=Rodung) ab.[6]

Die Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein waren von 1342 bis 1850 in Kalchreuth ansässig und hatten bis 1465 die Alleinherrschaft im Ort inne, ehe die Stadt Nürnberg die Hoheit übernahm. Als Teil des Gebietes der Reichsstadt Nürnberg (mit teilweise ansbachischen Rechten) wurde Kalchreuth 1796 von Preußen in Besitz genommen. Im Frieden von Tilsit 1807 kam es mit dem preußischen Fürstentum Brandenburg-Bayreuth unter französische Verwaltung. Kalchreuth im heutigen Bezirk Mittelfranken kam dann mit dem Pariser Vertrag von 1810 von Frankreich an das Königreich Bayern.

Im Rahmen des Gemeindeedikts (frühes 19. Jahrhundert) wurde der Steuerdistrikt Kalchreuth gebildet, zu dem Gabermühle, Großgeschaidt, Habernhofermühle, Käswasser, Kleingeschaidt, Langenbruckermühle, Minderleinsmühle, Röckenhof, Stettenberg und Wolfsfelden gehörten. Mit dem Zweiten Gemeindeedikt (1818) entstanden folgende Ruralgemeinden:

- Großgeschaidt;

- Kalchreuth mit Gabermühle, Käswasser, Minderleinsmühle, Stettenberg und Wolfsfelden;

- Kleingeschaidt;

- Röckenhof;

- Habernhofermühle und Langenbruckermühle zur Ruralgemeinde Weiher.

Die Gemeinde Kalchreuth war in Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Landgericht Erlangen zugeordnet und in der Finanzverwaltung dem Rentamt Erlangen (1919 in das Finanzamt Erlangen umbenannt).[7][8] Ab 1862 gehörte Kalchreuth zum Bezirksamt Erlangen (1939 in Landkreis Erlangen umbenannt). Die Gerichtsbarkeit blieb beim Landgericht Erlangen (1879 in das Amtsgericht Erlangen umgewandelt). Die Gemeinde hatte ursprünglich eine Gebietsfläche von 9,470 km².[9]

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Mai 1978 die Gemeinde Röckenhof eingegliedert.[10]

Einwohnerentwicklung

Gemeinde Kalchreuth

| Jahr | 1818 | 1840 | 1852 | 1861 | 1867 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1919 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 777 | 896 | 994 | 1033 | 1021 | 980 | 982 | 1005 | 957 | 885 | 882 | 823 | 847 | 873 | 884 |

| Häuser[11] | 157 | 111 | 133 | 137 | 134 | ||||||||||

| Quelle | [8] | [12] | [13] | [14] | [13] | [15] | [13] | [13] | [16] | [13] | [13] | [17] | [13] | [13] | [13] |

| Jahr | 1925 | 1933 | 1939 | 1946 | 1950 | 1961 | 1970 | 1987 | 2008 | 2013 | 2017 | ||||

| Einwohner | 929 | 1022 | 1081 | 1551 | 1564 | 1499 | 1619 | 2314 | 3058 | 2924 | 2964 | ||||

| Häuser[11] | 177 | 216 | 207 | 632 | 933 | ||||||||||

| Quelle | [18] | [13] | [13] | [13] | [19] | [9] | [20] | [21] | [22] | [22] | [22] | ||||

Ort Kalchreuth

| Jahr | 1818 | 1840 | 1861 | 1871 | 1885 | 1900 | 1925 | 1950 | 1961 | 1970 | 1987 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 617 | 712 | 859 | 833 | 794 | 723 | 822 | 1358 | 1372 | 1367 | 1872 |

| Häuser[11] | 94 | 84 | 109 | 119 | 166 | 216 | 249 | 509 | |||

| Quelle | [8] | [12] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [9] | [20] | [21] |

Politik

Gemeinderat

Der Gemeinderat von Kalchreuth besteht aus 16 Mitgliedern und dem Ersten Bürgermeister.

Sitzverteilung im Gemeinderat:[23] [24] [25]

| CSU | SPD | Grüne | Freie Wähler | Gesamt | |

| 2008 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 |

| 2014 | 6 | 2 | – | 8 | 16 |

| 2020 | 5 | – | 4 | 7 | 16 |

Bürgermeister

Erster Bürgermeister ist seit 2008 Herbert Saft (Freie Wählern). Er wurde 2014 und 2020 wiedergewählt.[26] Vorgänger war Erwin Nützel (CSU).

Wappen und Flagge

- Wappen

Wappen von Kalchreuth |

Blasonierung: „Geviert; 1: In Rot ein schräggestürzter, schwarzgefüllter, silberner Sparren; 2: in Silber ein rot gekrönter und bewehrter schwarzer Löwe; 3: in Silber ein schwarzes Andreaskreuz; 4: in Rot eine silberne Kirschblüte mit grünen Kelchblättern.“[27]

Im Gemeindeblatt Kalchreuth vom 1. Juni 1980 wurden die Gemeindebürger um Anregungen für ein ansprechendes Gemeindewappen gebeten. Unter vielen Vorschlägen wählte der Bürgermeister Hans Sulzer gemeinsam mit dem Gemeinderat den Wappenvorschlag von Ursula Lindstedt aus. Am 10. Dezember 1981 wurde das Wappen für die Gemeinde Kalchreuth von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. |

| Wappenbegründung: Im ersten Feld steht das Stammwappen der Freiherren Haller von Hallerstein, die von 1342 bis 1850 in Kalchreuth ansässig waren und bis 1465 die Alleinherrschaft im Ort innehatten. Der Löwe im zweiten Feld ist die Wappenfigur der Burggrafen von Nürnberg, die Kalchreuth im Jahr 1298 erwarben. Das Andreaskreuz im dritten Feld weist auf die Pfarrkirche hin, die dem Heiligen Andreas geweiht war. Die Kirschblüte im vierten Feld stellt die Lage der Gemeinde im bekannten fränkischen Kirschenanbaugebiet dar. |

- Flagge

Die Gemeindeflagge ist rot-weiß.[28]

Gemeindepartnerschaften

.svg.png.webp) Kalchreuth unterhält seit 1993 eine Partnerschaft mit La Chapelle-des-Fougeretz in Frankreich.

Kalchreuth unterhält seit 1993 eine Partnerschaft mit La Chapelle-des-Fougeretz in Frankreich.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bauwerke

Die Sankt-Andreas-Kirche und das benachbarte Hallerschloss (ein ehemaliges Wasserschloss der Nürnberger Patrizierfamilie Haller von Hallerstein, das sie von 1395 bis 1850 besaß) bilden ein bedeutsames Bauensemble. In der Schloss-Gaststätte befand sich die Rudolf-Schiestl-Gesellschaft. Das Schloss beherbergt bis heute einen Gasthof.

Weithin berühmt ist die im Wesentlichen spätmittelalterliche Ausstattung der 1471 im gotischen Stil erbauten Kirche mit dem 1494 von der Familie Haller gestifteten Chor, in dem sich unter anderem der Schreinaltar aus der Werkstatt von Michael Wolgemut, dem Lehrherrn Albrecht Dürers, befindet. Ebenso berühmt ist das neun Meter hohe, aus Sandstein gemeißelte Sakramentshäuschen von Adam Kraft. Das älteste und bekannteste Kunstwerk sind die zwölf Tonapostel über dem Chorgestühl, die es erhalten und vollzählig nur noch in Kalchreuth gibt.

Das sogenannte „Schlösschen“ ist ein zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Nürnberger Bürger Matthäus Sauermann soll an dieser Stelle 1492 einen eigenen Sitz errichtet haben, der im Zweiten Markgrafenkrieg 1552/53 niedergebrannt wurde. Der Nürnberger Rat ließ 1684 ein Fachwerkobergeschoss aufsetzen, um eine Försterwohnung einzurichten. 1716 wurde das Haus an Georg Karl Imhoff verkauft. Ernst Imhoff errichtete 1759 ein steinernes Obergeschoss mit Walmdach, profiliertem Traufgesims und Dachgauben in der bis heute erhaltenen Form. Imhoff verkaufte den Besitz 1763 an die Familie Wölckern. 1845 erwarb das Königreich Bayern den Sitz und richtete in ihm eine Forstdienststelle ein. Heute befindet sich in dem restaurierten Gebäude ein Hotel.

Natur

Südlich des Kalchreuther Gemeindeteiles Stettenberg befinden sich die in der Räth-Sandsteinformation liegende Stettenberger Schlucht, westlich die Teufelsbadstube sowie die Dürerquelle und östlich des Gemeindeteils Röckenhof die Kübelsbachschlucht.

Regelmäßige Veranstaltungen

Die Kirchweih (Kärwa) findet immer am zweiten Wochenende im August statt. Jedes Jahr zu dieser Zeit entbrennt die Rivalität zwischen den Maslas Boum (Burschen) vom Gasthof Meisel und den Metzgersboum vom Roten Ochsen. Eine jahrhundertelange Tradition ist dabei das Fässla ausgrom. Dabei geht es darum, dass die Boum von der einen Seite mehrere Fässla bei den Boum von der anderen Seite vergraben. Ziel ist es, ein oder mehrere Fässer der anderen Partei zu finden. „Die Kirchweih gewonnen“ hat die Mannschaft, welche mehr Fässer gefunden hat. Wird kein Fass gefunden, entscheidet die Anzahl der vergrabenen Fässer. Stichtag ist der Kirchweih-Sonntag, an dem alle Fässer wieder ausgegraben werden.

Am ersten Sonntag im Juli findet die Kirschkerwa statt. Das Fest wurde 1974 vom Bund Naturschutz als Teil des Kirschenprojekts zum Schutz der Streuobstwiesen ins Leben gerufen. Ab Mittag gibt es in den Kirschwiesen an der Erlanger Straße Informations- und Verkaufsstände rund um das Thema Kirschen und Natur(schutz). Für Unterhaltung ist mit Kirschkernweitspucken, Musik und Aktionen wie der Schafschur gesorgt.

Wirtschaft und Infrastruktur

Gewerbe

In der Gemeinde Kalchreuth sind derzeit (Ende 2007) etwa 300 gewerbliche Betriebe (Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistungen) tätig. Die größten Unternehmen sind mittelständisch geprägt. Darunter ist auch die seit 1620 bestehende Minderleinsmühle im gleichnamigen Ortsteil, die als Spezialbäckerei glutenfreie und laktosefreie Produkte für Zöliakiekranke herstellt. (Stand 2007)

Verkehr

Kalchreuth hat eine Haltestelle an der eingleisigen Gräfenbergbahn (R21). Vor der Generalsanierung der Strecke in den 1990er Jahren gab es einen Bahnhof mit einem zweiten Gleis für den Begegnungsverkehr.

Die Staatsstraße 2243 verläuft zur Staatsstraße 2240 bei Weiher (4,5 km nordwestlich) bzw. nach Heroldsberg zur Bundesstraße 2 (2,5 km südöstlich). Die Kreisstraße ERH 6/N 3 verläuft nach Neunhof (7 km südwestlich) bzw. nach Röckenhof (1,25 km nordöstlich). Die Kreisstraße ERH 10 verläuft über Käswasser (1 km östlich) nach Großgeschaidt zur B 2 (3 km östlich).[3]

Durch Kalchreuth verläuft der Fränkische Marienweg.

Medien

In Kalchreuth erscheint wöchentlich seit 1992 das wochenblatt. Es wird mittwochs kostenlos an alle Haushalte verteilt und berichtet redaktionell aus dem Gemeindeleben, von den Vereinen, Verbänden, Kirchen und kommunalen Einrichtungen. Die Auflage beträgt 16.500 Exemplare. Verbreitungsgebiet ist Eckental, Heroldsberg, Kalchreuth, Igensdorf. Der herausgebende Verlag (NOVUM Verlag) befindet sich im Eckentaler Gemeindeteil Brand.

Das wochenblatt wird ergänzt durch das Online-Portal www.wochenklick.de.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Heinz Strehl (1938–1986), ehemaliger Stürmer und Rekordtorschütze des 1. FC Nürnberg in der Bundesliga

- Dirk Hanel, Kitesurf-Weltmeister

Personen, die mit Kalchreuth in Verbindung stehen

- Frank Kortan (* 1964), Maler

- Karl-Heinz Thiemann (* 1933), Opernsänger

- Ursula Lindstedt, gestaltete das Kalchreuther Wappen

Literatur

- Johann Kaspar Bundschuh: Kalchreut, Kalkreuth. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 3: I–Ne. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1801, DNB 790364301, OCLC 833753092, Sp. 52–53 (Digitalisat).

- Dorothea Fastnacht: Erlangen: ehemaliger Stadt- und Landkreis (= Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Mittelfranken. Band 7). Kommission für bayerische Landesgeschichte, München 2015, ISBN 978-3-7696-6869-8, S. 159–169.

- August Gebeßler: Stadt und Landkreis Erlangen (= Bayerische Kunstdenkmale. Band 14). Deutscher Kunstverlag, München 1962, DNB 451450949, S. 127–132.

- Bertold Frhr. von Haller: Kalchreuth. In: Christoph Friederich, Bertold Freiherr von Haller, Andreas Jakob (Hrsg.): Erlanger Stadtlexikon. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2002, ISBN 3-921590-89-2, S. 402 f. (Gesamtausgabe online).

- Georg Paul Hönn: Kalchreuth. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 264 (Digitalisat).

- Hans Kressel: Kleinod im Frankenland, die St.-Andreas-Kirche zu Kalchreuth. [Hrsg.: Evang.-Luth. Pfarramt Kalchreuth/Mfr.]. 3. Auflage, Kalchreuth/Erlangen: Evang.-Luth. Pfarramt Kalchreuth/Mfr., 1981. – 15 S., IDN: 870281100

- Franz Krug (Hrsg.): Der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Verlag für Behörden u. Wirtschaft, Hof (Saale) 1979, ISBN 3-921603-00-5, S. 145–149.

- Ursula Lindstedt: Kalchreuth: Gedichte, Geschichte und Geschichten.

- Otto Mitius: Mit Albrecht Dürer nach Heroldsberg und Kalchreuth. Erlangen: Junge & Sohn, 1924, 15 S., IDN: 356310353

- Wolf-Armin von Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59131-0, S. 114.

- Pleikard Joseph Stumpf: Kalkreuth. In: Bayern: ein geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches; für das bayerische Volk. Zweiter Theil. München 1853, S. 711 (Digitalisat).

Weblinks

- Website der Gemeinde Kalchreuth

- Kalchreuth in der Topographia Franconiae der Uni Würzburg, abgerufen am 27. September 2019.

- Kalchreuth: Amtliche Statistik des LfStat

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- D. Fastnacht: Erlangen: ehemaliger Stadt- und Landkreis, S. 166. Dort nach den Regeln des HONB folgendermaßen transkribiert: kʰǫlχraetʰ.

- Kalchreuth im BayernAtlas. Entfernungsangaben jeweils Luftlinie.

- Gemeinde Kalchreuth in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 27. September 2019.

- Gemeinde Kalchreuth, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 29. November 2021.

- W.-A. v. Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen, S. 114.

- Adreß- und statistisches Handbuch für den Rezatkreis im Königreich Baiern. Kanzlei Buchdruckerei, Ansbach 1820, S. 31 (Digitalisat).

- Alphabetisches Verzeichniß aller im Rezatkreise nach seiner durch die neueste Organisation erfolgten Constituirung enthaltenen Ortschaften: mit Angabe a. der Steuer-Distrikte, b. Gerichts-Bezirke, c. Rentämter, in welchen sie liegen, dann mehrerer anderer statistischen Notizen. Ansbach 1818, S. 46 (Digitalisat). Für die Gemeinde Kalchreuth zuzüglich der Einwohner und Gebäude von Gabermühle (S. 28), Käswasser (S. 45), Minderleinsmühle (S. 59), Stettenberg (S. 89) und Wolfsfelden (S. 105).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand am 1. Oktober 1964 mit statistischen Angaben aus der Volkszählung 1961. Heft 260 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1964, DNB 453660959, Abschnitt II, Sp. 772 (Digitalisat).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 712.

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. 1818 wurden diese als Feuerstellen bezeichnet, 1840 als Häuser, 1871 bis 2017 als Wohngebäude.

- Eduard Vetter (Hrsg.): Statistisches Hand- und Adreßbuch von Mittelfranken im Königreich Bayern. Selbstverlag, Ansbach 1846, S. 90–91 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis : Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952 (= Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192). München 1954, DNB 451478568, S. 170, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00066439-3 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 1016, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1181, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 1113 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern, mit alphabetischem Ortsregister. LXV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1904, Abschnitt II, Sp. 1179–1180 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis für den Freistaat Bayern nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und dem Gebietsstand vom 1. Januar 1928. Heft 109 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1928, Abschnitt II, Sp. 1217 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern – Bearbeitet auf Grund der Volkszählung vom 13. September 1950. Heft 169 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1952, DNB 453660975, Abschnitt II, Sp. 1050 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern. Heft 335 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1973, DNB 740801384, S. 173 (Digitalisat).

- Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand: 25. Mai 1987. Heft 450 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München November 1991, DNB 94240937X, S. 335 (Digitalisat).

- LfStat: Kalchreuth: Amtliche Statistik. In: statistik.bayern.de. S. 6 und 12, abgerufen am 4. November 2019.

- https://okvote.osrz-akdb.de/OK.VOTE_MF/Wahl-2020-03-15/09572137/html5/Gemeinderatswahl_Bayern_109_Gemeinde_Gemeinde_Kalchreuth.html, abgerufen am 5. März 2021

- https://www.nordbayern.de/region/erlangen/freie-wahler-starkste-fraktion-im-gemeinderat-kalchreuth-1.3530469?rssPage=RXJsYW5nZW4_, abgerufen am 5. März 2021

- https://docplayer.org/47972369-Endgueltige-ergebnisse.html, abgerufen am 5. März 2021

- KOMMUNALWAHLEN 2020 – SO WÄHLTE KALCHREUTH: Herbert Saft bleibt Bürgermeister. Abgerufen am 9. April 2020.

- Eintrag zum Wappen von Kalchreuth in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Kalchreuth. In: kommunalflaggen.eu. Abgerufen am 9. Juli 2020.