Abraumhalde

Eine Abraumhalde, auch Berghalde oder Hochkippe genannt, ist eine Halde, die durch das Aufschütten (bergmännisch Absetzen, Verkippen oder Verstürzen) von Abraum aus einem Tagebau entstanden ist.[1][2]

Die über Tage angelegte Aufschüttungen der Halden prägen durch Bergbaufolgelandschaften insbesondere das Erscheinungsbild ehemaliger Bergreviere. Nach der Einstellung des Bergbaues werden die Resthalden durch Begrünung bzw. Renaturierung umgestaltet, um als neuer Lebensraum oder Touristengebioet dienen zu können.[3]

Entstehung

Beim Aufschluss und beim Betrieb einer Tagebaugrube fallen große Mengen an Abraum, bestehend aus Deckgebirge und Zwischenmitteln, als „taubes“ Material (Masse) an.

Im laufenden Betrieb ist es normalerweise möglich, die auf der Abbauseite anfallenden Abraummassen vollständig innerhalb des Tagebauloches auf der Seite, wo der Rohstoff bereits herausgewonnen wurde, zu verkippen. Hierfür wird der Abraum entweder mittels Bandanlagen herübertransportiert und dann mittels Absetzer verkippt[4], oder Transport und Verkippung werden in einer Förderbrücke kombiniert. In manchen Tagebauen geschieht der Transport auch per LKW oder per Grubenbahn. Die Materialbilanz ist aufgrund des herausgewonnenen Rohstoffes leicht negativ, das Tagebauloch wandert in horizontaler Richtung, es behält aber annähernd seine Tiefe (bergmännisch Teufe) und sein Volumen. Zum Ende des Abbaubetriebes bleibt ein Restloch zurück.[5][1]

Anders als im laufenden Betrieb ist es beim Aufschluss und in der Frühphase des Betriebes, vor Erreichen der vollen Teufe, oft notwendig, Material nach außerhalb des Tagebauloches zu verbringen. Falls nicht in der Umgebung ein Restloch eines anderen, bereits vollständig ausgebeuteten Tagebaues liegt, für dessen Verfüllung das Material genutzt werden kann, muss Material an geeigneter Stelle auf freiem Feld verkippt werden. Hier entsteht dann mit der Zeit eine Hochkippe. Liegt die Kippe auf freiem Feld außerhalb eines Tagebaus, spricht man auch von einer Außenkippe. Auch beim Verkippen innerhalb eines Tagebaufeldes (dabei kann es sich um denselben Tagebau handeln, aus dem der Abraum stammt, oder einen anderen) kann eine Hochkippe entstehen, wenn die Höhe der Kippe über das Niveau des umliegenden Geländes hinausreicht; hier spricht man von einer (überhöhten) Innenkippe.[1]

Manchmal werden Hochkippen nur vorübergehend angelegt und später wieder abgetragen, um das Material zum Verfüllen von Restlöchern zu benutzen.

Typen von Halden

Je nach Form wird zwischen folgenden Haldentpyen unterschieden:[3]

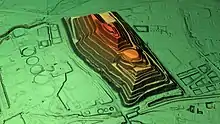

- Tafelberghalde: moderne Aufbereitsungsvorgänge bedingten feinkönigeres Schüttgut, welches sich zu Bergen anhäufen ließ, auf deren Spitze ein Plateau angelegt wurde. Die Tafelberghalde, mit ihren steilen Abhängen zeichnet sich in ihrer Umgebung deutlich ab.

- Spitzkegelhalden, auch Kegelsturzhalden genannt, wurden angelegt seit Schrägaufzügen Fördergurte zum Einsatz kamen. Sie benötigen eine kleinere Grundfläche, erheben sich aber, mit einem Böschungswinkel von bis zu 38 Grad, deutlich sichtbar in der Landschaft.

- Hangböschungshalden entstehen durch große Abraummengen sogenannter Gruben- bzw. Schachtberge. Dabei wird das Material hangabwärts abgeschüttet, wobei es immer weiter zur Talsohle hingeschoben wurde.

- Zungenhalde: Die Ablagerungen wurden zungenförmig rund um das Ausgangsloch des Stollen-Mundlochs ausgebracht.

- Fischgrätenhalden wurden angelegt, als die technischen Möglichkeiten noch begrenzter waren. Ausgehend von einem wenige Meter hohen Hauptwall wurden dabei Seitenarme in sämtliche Richtungen aufgeschüttet, wobei mitunter Handkarren zum Einsatz kamen.

Renaturierung, Rekultivierung und Nachfolgenutzung

Hochkippen aus sandigen Massen haben meist die Form eines Tafelberges mit einem großflächigen Hochplateau.[6] So kann nach erfolgter Setzung des Materials und Rekultivierung der Oberfläche das Plateau landwirtschaftlich genutzt werden. Die Seitenhänge sind zur Stabilisierung und zur Vermeidung von Erdrutschen meist bewaldet angelegt.[1]

Renaturierung nach Art der Abraumhalde

Weitere Nutzungsmöglichkeiten

Auf einigen Kippen sind zur Ausnutzung der günstigen Höhenlage Windkraftanlagen und/oder Sendemasten aufgestellt worden.

Naturschutzgebiet Hardenstein, Gebiet des ehemaligen Ruhrbergbaus

Im Gegensatz zu Halden, haben größere, durch Bergbau entstandenen Vertiefungen den Vorteil, dass Bergbaufolgelandschaften sich durch Flutung der Löcher attraktiv und vielseitig gestalten lassen, wie z. B. im Leipziger Neuseenland.

Einige Beispiele für Halden

_01_ies.jpg.webp) Beispiel einer Tafelberghalde: Die Halde Oberscholven, Gelsenkirchen mit Windkraftanlagen

Beispiel einer Tafelberghalde: Die Halde Oberscholven, Gelsenkirchen mit Windkraftanlagen

(Foto: Frank Vincentz)

_01_ies.jpg.webp) Halde Haniel, Bottrop (Foto: Frank Vincentz)

Halde Haniel, Bottrop (Foto: Frank Vincentz)

Siehe auch

- Bergehalde – Halden aus dem untertägigen Bergbau, insbesondere aus dem Steinkohlenbergbau

- Rekultivierung

- Renaturierung

Weblinks

Einzelnachweise

- Wolfram Pflug (Hrsg.): Braunkohlentagebau und Rekultivierung. Gabler Wissenschaftsverlage, 1998, ISBN 3-540-60092-2 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ZfS Kohle, Deutsche Demokratische Republik (Hrsg.): Fachbereichsstandard: Begriffe für den Braunkohlentagebau: Verkippungstechnik. TGL 100-5173, Blatt 9, Gruppe 131230. Dezember 1972 (bbr-server.de [PDF]).

- Abraumhalde / Bergehalde Mineralienatlas, Lexikon, aufgerufen am 10. November 2021

- Achim Schumacher et al.: Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlerevier. Exkursionsführer. Teil III: Tagebautechnik und Kraftwerke. Forschungsstelle Rekultivierung, Jüchen 2011 (forschungsstellerekultivierung.de [PDF]).

- Rianne Knoot, Renée de Waal: Brown coal mining and rehabilitation. In: wur.nl. Wageningen University & Research, Mai 2009, abgerufen am 8. Februar 2021 (englisch).

- Abraumhalde. In: Mineralienatlas Lexikon. Stefan Schorn u. a., abgerufen am 18. Juni 2014.