Sündersbühl

Sündersbühl ist ein Stadtteil im Weiteren Innenstadtgürtel West von Nürnberg, der Name des statistischen Bezirks 21 und der Gemarkungsnummer 3470.[2]

Sündersbühl Statistischer Bezirk 21 Stadt Nürnberg | |

|---|---|

| Höhe: | 301–310 m ü. NHN |

| Fläche: | 1,08 km² |

| Einwohner: | 5482 (31. Dez. 2015)[1] |

| Bevölkerungsdichte: | 5.076 Einwohner/km² |

| Eingemeindung: | 1. Januar 1898 |

| Postleitzahlen: | 90439, 90431 |

| Vorwahl: | 0911 |

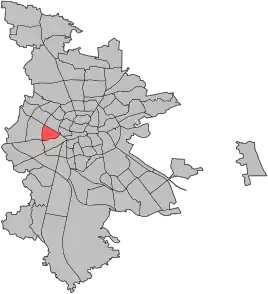

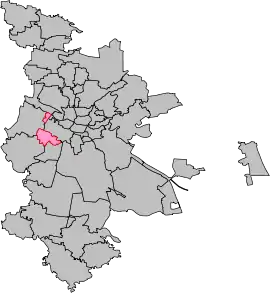

Karte Lage des statistischen Bezirks 21 Sündersbühl in Nürnberg | |

Rothenburger Straße 106 Rothenburger Straße 106 | |

Geographie

Der statistische Bezirk Sündersbühl grenzt im Westen entlang der Bundesstraße 4 R an Gaismannshof, im Süden an der Rothenburger Straße an St. Leonhard und beim Frankenschnellweg im Nordosten an Gostenhof.[3][4]

Der nordöstliche Teil Sünderbühls, entlang der Fugger- und Witschelstraße, ist durch Autohandel und andere Gewerbe geprägt. Im südlichen Teil liegt ein Wohngebiet mit mehrstöckigen Gebäuden entlang der Rothenburger Straße und der Ossietzkystraße. Dazwischen befindet sich, im Westen des Stadtteils, der östliche Teil des Westparks und eine Kleingartenanlage.

| Statistische Nachbarbezirke | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Geschichte

Der Ort wurde 1362 als „Sinterspuehel“ erstmals urkundlich erwähnt.[5] Der Name Sinterspuehel leitet sich von Sinter (Hammerschlag, Metallschlacke) und Bühl (Hügel) ab.

Das Lehngut Sündersbühl, das zu einem Drittel vom Hochstift Bamberg und zu zwei Dritteln von der dortigen Dompropstei verliehen wurde, soll nach den Annalen des Johannes Müllner zuerst den Staudigel gehört haben, einem ratsfähigen bürgerlichen Geschlecht der Reichsstadt, das auch in Österreich verbreitet war. Als Konrad II. Nützel († 1340) Hildegard Staudigel geheiratet hatte, kam Sündersbühl 1320 an die Nützel, eine Nürnberger Patrizierfamilie.[6]

- Das Nützelschlösschen, 1449 von den markgräflichen Truppen abgebrannt und ab 1516 neu aufgebaut, im Zweiten Markgrafenkrieg 1552 wiederum zerstört und Ende des 16. Jahrhunderts erneuert, im Dreißigjährigen Krieg 1632/34 durch die „Tillyschen Völker“ nochmals verwüstet und in den 1680er Jahren wieder hergestellt, blieb im Besitz der Nützel von Sündersbühl bis zu ihrem Aussterben 1747. Das Gut fiel an die Lehnsherren heim, was Prozesse mit den Nützel’schen Erben auslöste. 1774 verkauften das Hochstift und die Dompropstei Bamberg den gesamten Lehnkomplex mit Vogtei, Dorf- und Gemeindeherrschaft, Nachsteuer und Umgeld als Mannlehen für 25.000 Gulden an Johann Sigmund Haller von Hallerstein. Die Reichsstadt soll 4.000 Gulden zum Kaufpreis zugeschossen haben, damit die bambergische Grundherrschaft wieder in Nürnberger Hände kommen konnte. Das Herrenhaus war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts von einem Wassergraben oder „Weyher“ umgeben, der von einer 1779 erneuerten hölzernen Brücke überspannt wurde. Zusätzlich wurde der Sitz einschließlich des „Rupprechtschlösschens“ und des großen Gartens von einer Mauer eingefriedet. Letzteres verschwand schon um 1880, das Nützelschlösschen kam im 19. Jahrhundert in wechselnde Hände und 1873 an die Stadt Nürnberg, die den Neubau des Schlachthofs auf dem Gelände plante. Das Schlösschen wurde als Armenhaus und später vom benachbarten Schlachthof genutzt und 1943 im Zweiten Weltkrieg zerstört.

- Das Burgfriedschlösschen[7] war ursprünglich ein Bergfried (tatsächlich wohl eher ein Wohnturm), der in einem Weiher stand, und vor 1360 an die Pfinzing, danach an die Stromer und 1391 an Conrad Kötzner kam. 1467 folgten die Holzschuher, 1502 die Imhoff, ab 1588 wechselnde Bürger. Die Ruine wurde ab 1614 von Carl Wertemann zu einem repräsentativen Herrensitz ausgebaut. Das Wertemannsche Handelshaus soll nach riskanten Geldgeschäften mit dem Reichspfennigmeister Matthäus Welser schon 1607 in Konkurs gegangen sein, wobei 1608 zwei Familienmitglieder unter mysteriösen Umständen gleichzeitig verstarben und das Herrenhaus bald darauf geplündert wurde. Von den Tilly’schen Söldnern wurde 1632/34 das große Herrenhaus zerstört und nur ein Nebengebäude wieder aufgebaut. Dieses kam in wechselnde Hände, wurde bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg beschädigt und in den Jahren nach 1945 abgebrochen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Sündersbühl 21 Anwesen. Das Hochgericht übte das brandenburg-ansbachische Oberamt Cadolzburg aus, was aber von der Reichsstadt Nürnberg bestritten wurde. Die Dorf- und Gemeindeherrschaft hatten die Nürnberger Eigenherren von Haller inne. Grundherren waren der Kammerrat Hofmann zu Vach (1 Schloss, 1 Hof, 1 Seldengut, 2 Häuser) und Nürnberger Eigenherren: von Grundherr (1 Haus), von Haller (1 Schloss, 3 Höfe, 6 Güter, 4 Gütlein, Gemeindehirtenhaus), von Scheurl (1 Gütlein).[8]

Im Rahmen des Gemeindeedikts wurde 1808 der Steuerdistrikt Sündersbühl gebildet, zu dem Bleiweißgarten, Deutschherrnbleiche, Himpfelshof, Kleinweidenmühle, Spitzgarten, St. Leonhard und Ställe vor dem Spittlertor gehörten. Im selben Jahr entstand die Ruralgemeinde Sündersbühl, die deckungsgleich mit dem Steuerdistrikt war. Sie war in Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Landgericht Nürnberg zugeordnet und in der Finanzverwaltung dem Rentamt Fürth. In der freiwilligen Gerichtsbarkeit unterstand 1 Anwesen von 1822 bis 1848 dem Patrimonialgericht Fischbach und 9 Anwesen bis 1823 dem Patrimonialgericht Großgründlach. 1825 wurden Bleiweißgarten, Deutschherrnbleiche, Himpfelshof, Kleinweidenmühle, Spitzgarten und Ställe vor dem Spittlertor nach Nürnberg eingemeindet. Ab 1862 gehörte Sündersbühl zum Bezirksamt Nürnberg. Die Gerichtsbarkeit liegt seit 1879 beim Amtsgericht Nürnberg. Die Finanzverwaltung wurde 1871 vom Rentamt Nürnberg übernommen (1919 in Finanzamt Nürnberg umbenannt).[9][10] Die Gemeinde hatte 1885 eine Gebietsfläche von 1,666 km².[11] Am 1. Januar 1898 wurde Sündersbühl nach Nürnberg eingemeindet.[12]

Baudenkmäler

- Fabrikantenvilla

- Ehemaliges Direktionsgebäude der Blechwarenfabrik Ernst Meck

- Ehemaliger Hörmann’scher Herrensitz

- Carl-von-Ossietzky-Schule

- Gedenktafel für Johann Georg Hoffmann

- Mietshäuser

Einwohnerentwicklung

Gemeinde Sündersbühl

| Jahr | 1818 | 1840 | 1852 | 1855 | 1861 | 1867 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 599 | 473 | 520 | 495 | 564 | 733 | 756 | 1383 | 2033 | 2168 | 2858 | 3871 | 7180 |

| Häuser[13] | 84 | 44 | 63 | 139 | 286 | ||||||||

| Quelle | [14] | [15] | [16] | [16] | [17] | [16] | [18] | [16] | [16] | [11] | [16] | [16] | [19] |

Ort Sündersbühl

| Jahr | 1818 | 1840 | 1861 | 1871 | 1885 |

|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 199 | 356 | 564* | 522 | 341 |

| Häuser[13] | 33 | 34 | 28 | ||

| Quelle | [14] | [15] | [17] | [18] | [11] |

Religion

Der Ort ist seit der Reformation überwiegend protestantisch. Die Einwohner evangelisch-lutherischer Konfession sind nach St. Leonhard gepfarrt, die Einwohner römisch-katholischer Konfession sind nach St. Bonifaz gepfarrt.

Bilder

Der Frankenschnellweg an der Ecke Rothenburger Straße/Pfinzingstraße im äußersten Osten des Stadtteiles

Der Frankenschnellweg an der Ecke Rothenburger Straße/Pfinzingstraße im äußersten Osten des Stadtteiles Mehrfamilienwohnhaus mit Klinkerfassade an der Ecke der Holzschuherstraße zur Rosenplütstraße

Mehrfamilienwohnhaus mit Klinkerfassade an der Ecke der Holzschuherstraße zur Rosenplütstraße Die Anwesen Wolgemutstraße 1 bis 7 und Holzschuherstraße 8 bis 12 im Osten von Sündersbühl

Die Anwesen Wolgemutstraße 1 bis 7 und Holzschuherstraße 8 bis 12 im Osten von Sündersbühl Die McFIT-Filiale Gostenhof in der Wolgemutstraße 2

Die McFIT-Filiale Gostenhof in der Wolgemutstraße 2 Die Rothenburger Straße an der Einmündung der Fuggerstraße

Die Rothenburger Straße an der Einmündung der Fuggerstraße Die Anwesen Holzschuherstraße 22 bis 26

Die Anwesen Holzschuherstraße 22 bis 26 Villa im historisierenden Stil in der Holzschuherstraße 9

Villa im historisierenden Stil in der Holzschuherstraße 9 Eingang zu einer Hobbywerkstatt und Tangoakademie in der Holzschuherstraße 11 und 13

Eingang zu einer Hobbywerkstatt und Tangoakademie in der Holzschuherstraße 11 und 13 Der Europa Club e.V. in der Holzschuherstraße 4

Der Europa Club e.V. in der Holzschuherstraße 4 Häuserzeile an der nordwestlichen, Sündersbühler Seite der Rothenburger Straße mit den Adressen 128 bis 140

Häuserzeile an der nordwestlichen, Sündersbühler Seite der Rothenburger Straße mit den Adressen 128 bis 140 Gründerzeithaus mit Sandsteinfassade und dreistöckigem Erker in der Holzschuherstraße 20

Gründerzeithaus mit Sandsteinfassade und dreistöckigem Erker in der Holzschuherstraße 20 Das „Insel-Bistro“ in der Nähe des U-Bahnhofes Sündersbühl in der Rothenburger Straße 210

Das „Insel-Bistro“ in der Nähe des U-Bahnhofes Sündersbühl in der Rothenburger Straße 210 Blick in einen Hinterhof in der Holzschuherstraße 22

Blick in einen Hinterhof in der Holzschuherstraße 22 Die Pizzeria Milano in der Rothenburger Straße 144 gegenüber der Einmündung der Schweinauer Straße

Die Pizzeria Milano in der Rothenburger Straße 144 gegenüber der Einmündung der Schweinauer Straße McFIT Gostenhof in der Wolgemutstraße 2

McFIT Gostenhof in der Wolgemutstraße 2 Nordseite der Holzschuherstraße in ihrem östlichen Abschnitt mit den Nummern 2 bis 16

Nordseite der Holzschuherstraße in ihrem östlichen Abschnitt mit den Nummern 2 bis 16 Das „Café am Eck“ in der Holzschuherstraße 2

Das „Café am Eck“ in der Holzschuherstraße 2

Literatur

- Johann Kaspar Bundschuh: Sündersbühl. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 5: S–U. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1802, DNB 790364328, OCLC 833753112, Sp. 478 (Digitalisat).

- Hanns Hubert Hofmann: Nürnberg-Fürth (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 4). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1954, DNB 452071224, S. 176 (Digitalisat). Ebd. S. 244 (Digitalisat).

- Georg Paul Hönn: Sündersbühl. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 536 (Digitalisat).

- Gustav Voit: Sündersbühl. In: Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8, S. 1059 (online).

Weblinks

- Sündersbühl in der Ortsdatenbank des bavarikon, abgerufen am 19. August 2021.

- Sündersbühl im Geschichtlichen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie

- Bezirksdatenblatt Nürnberg – Statistischer Bezirk 21 Sündersbühl, Stand 2015 (PDF; circa 120 kB)

Einzelnachweise

- Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2016. Dezember 2015, ISSN 0944-1514, 18 Statistische Stadtteile und Bezirke, S. 244–245, S. 244 (nuernberg.de [PDF; 6,3 MB; abgerufen am 1. November 2017]).

- Kap. 18: Statistische Stadtteile und Bezirke (Memento des Originals vom 19. April 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 4,6 MB) auf archiv.statistik.nuernberg.de

- Stadtplandienst der Stadt Nürnberg, abgerufen 25. Januar 2010

- Sündersbühl im BayernAtlas

- G. Voit, S. 1059.

- Geschichte nach Herrensitze.com (Giersch/Schlunk/von Haller)

- Sündersbühl auf herrensitze.com

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 176.

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 244.

- Adreß- und statistisches Handbuch für den Rezatkreis im Königreich Baiern. Kanzlei Buchdruckerei, Ansbach 1820, S. 63 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 1166 (Digitalisat).

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7, S. 602 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. 1818 werden diese als Feuerstellen bezeichnet, 1840 als Häuser, 1871 bis 1900 als Wohngebäude.

- Alphabetisches Verzeichniß aller im Rezatkreise nach seiner durch die neueste Organisation erfolgten Constituirung enthaltenen Ortschaften: mit Angabe a. der Steuer-Distrikte, b. Gerichts-Bezirke, c. Rentämter, in welchen sie liegen, dann mehrerer anderer statistischen Notizen. Ansbach 1818, S. 90 (Digitalisat). Für die Gemeinde Sündersbühl zuzüglich der Einwohner und Gebäude von Bärenschanze (S. 7), Himpfelshof (S. 40), Kleinweidenmühle (S. 49), St. Leonhard (S. 79) und Teutschherrnbleiche (S. 91).

- Eduard Vetter (Hrsg.): Statistisches Hand- und Adreßbuch von Mittelfranken im Königreich Bayern. Selbstverlag, Ansbach 1846, S. 209 (Digitalisat). Laut Historischem Gemeindeverzeichnis hatte die Gemeinde 429 Einwohner.

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis : Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952 (= Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192). München 1954, DNB 451478568, S. 181, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00066439-3 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 1066, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1232, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern, mit alphabetischem Ortsregister. LXV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1904, Abschnitt II, Sp. 1146 (Digitalisat). Die Gemeinde war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Nürnberg eingegliedert.

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)