Imhoff (Patrizier)

Die Imhoff (auch: Imhof) sind eine der ältesten Patrizierfamilien der Reichsstadt Nürnberg mit Zweigen in der Reichsstadt Augsburg und anderen Städten, erstmals urkundlich erwähnt Mitte des 13. Jahrhunderts in Lauingen. Die Nürnberger Imhoff waren ab 1402, mit kurzen Unterbrechungen, bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit im Jahre 1806 im "Inneren Rat" vertreten, gehörten nach dem "Tanzstatut" zu den neuen[1] ratsfähigen Geschlechtern und waren Mitglieder der Reichsritterschaft.

Die „Imhoffsche Handelsgesellschaft“ gehörte zu den bedeutendsten der Reichsstadt, sie unterhielt Niederlassungen und Handelsverbindungen in ganz Europa und finanzierte europäische Höfe mit Krediten. Die Familie trat in Nürnberg mit zahlreichen gestifteten Kunstwerken auch mäzenatisch hervor.

Geschichte

Das Geschlecht stammt aus Lauingen in Schwaben und ist ab Mitte des 13. Jahrhunderts mit Hans im Hof (* um 1260, † 1341), Mitglied des Rats der Stadt Lauingen, belegt. Er war mit Anna von Gundelfingen († 1386) verheiratet und mit ihnen beginnt auch die Stammreihe. Sigmund I. ist 1277 dort Bürgermeister. Es ist möglich, dass es sich bei den Imhoff ursprünglich um eine staufische Ministerialenfamilie gehandelt hat. Ihr Stammhaus lag am Lauinger „Hofmarkt“. Der Ritter Ulrich im Hof tritt 1316 als Ministeriale des Bischofs von Augsburg sowie 1333 und 1342 urkundlich bei Lauingen auf.

Nach dem Tod des letzten Staufers Konradin 1268 fiel Lauingen an den bayrischen Herzog Ludwig den Strengen; mehrere Patrizier verließen daraufhin die Stadt, darunter auch die Imhoff-Söhne Konrad und Hans II. († 1389) sowie die mit ihnen verschwägerten Pirckheimer, die Scheurl, Oelhafen und andere, um sich in der freien Reichsstadt Nürnberg anzusiedeln. Hans II. heiratete dort Lucia Groß, eine Enkelin des berühmten Patriziers Konrad Groß, und wurde als Bürger sowie unter die „rats- und gerichtsfähigen Geschlechter“ aufgenommen und damit ins regierende Nürnberger Patriziat. Bereits 1376 erhielt er ein Reichslehen in Schwarzenbruck, das der Sohn Hans III. erbte. Die Söhne Konrad († 1396) und Ulrich († 1413) nahmen den Handel mit Venedig auf, Niklas († 1418) wurde bereits Bürgermeister in Nürnberg. Der älteste Wohn- und Geschäftssitz in der Stadt war ein Häuserkarree an der Ecke Brunnengasse und Königstraße.[2]

Hans' II. Bruder Heinrich war der Stammvater der weitverzweigten schwäbischen Linie, die im 16. Jahrhundert erlosch.[3] Früh finden sich Träger des Namens Imhoff auch in Augsburg (1396), Ulm (1422), Donauwörth (um 1425) und Memmingen (1441). Bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts wird von einem engen Zusammenhalt der Familienzweige und einem ständigen Rückbesinnen auf Lauingen als dem Ursprung der Familie berichtet, samt dem dazugehörenden Landbesitz in Gundremmingen. Regine Imhoff († 1526) aus dem älteren Augsburger Zweig war die Mutter von Anton Fugger.

Zu Wohlstand kamen die Imhoff durch den Fernhandel, da sie von Lauingen aus die Märkte und Messen in Frankfurt, Köln, Straßburg, der Oberpfalz und Böhmen belieferten. Die Nürnberger „Imhoffsche Handelsgesellschaft“ wird erstmals 1381 im Handel zwischen Venedig, Nürnberg und Osteuropa erwähnt. Sie arbeitete, wie die Groß, Mendel, Pfinzing und Pirckheimer, eng mit der Stromerschen Handelsgesellschaft zusammen, von deren Konkurs sie 1430 profitierte und als einer der Vorteilsnehmer hervorging. Konrads († 1396) gleichnamiger Sohn Konrad († 1449) kaufte 1441/48 den Anteil der Handelskammer der Mendel im „Fondaco dei Tedeschi“ in Venedig. Die ersten sechs Konsuln in der Selbstverwaltung des Fondaco waren 1492–1504 Mitglieder der Familie. Mit seinen fünf Söhnen machte er aus dem Geschäft des Vaters eine der großen Handelsfirmen Europas. Ihr Handelssortiment war umfangreich und umfasste vor allem Gewürze, Farben, Edelmetalle, Seide und Seidenwaren, Leinwand und Tuche, Weine, Montanprodukte, Rauchwaren, Leder und Häute, Waffen sowie Nürnberger Handwerksprodukte, letztere meist noch im Austausch (Rohstoffe gegen Fertigfabrikate). Für die Lorenzkirche stiftete er um 1418 den bekannten Imhoffaltar.

Konrads Sohn Hans IV. († 1499) gründete eine zweite Handelsgesellschaft, die sich ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf die Handelsplätze Westeuropas konzentrierte. Mit seinen acht Söhnen besetzte er nicht nur die alten Niederlassungen in Venedig, Salzburg, Linz, Prag, Brünn und Olmütz, sondern gründete neue Handelsfilialen in Neapel, Aquila, Messina, Lyon, Saragossa, Lissabon, Antwerpen und Amsterdam. Hans IV. stiftete um 1493 das Sakramentshaus in der Lorenzkirche von Adam Kraft. Gleichzeitig erwarb 1479 sein älterer Bruder Konrad († 1486) Anteile an dem Silberbergwerk in Schneeberg (Erzgebirge) und an anderen sächsischen Minen sowie im schlesischen Goldbergbau. Für die Elisabethkirche Breslau stiftete die Familie um 1455 das Imhoff-Triptychon von Valentin Wolgemut. Einzelne Familiengesellschafter beteiligten sich auch an anderen Firmen in Frankfurt, Augsburg und Antwerpen.

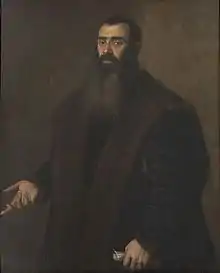

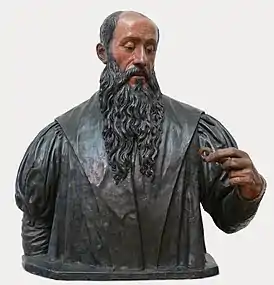

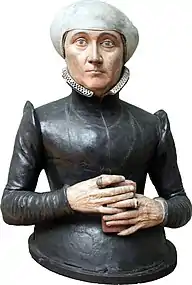

Mit Hans' Sohn Hans V. (1461–1522) unternahm die Firma erste Schritte vom Tausch- zum Geld- und Bankgeschäft. 1487–89 war er an einer Gesellschaft beteiligt, die in Frankfurt Dukatenwechsel auf Venedig kaufte, um sie dort einzukassieren und anschließend wieder zu verkaufen. Davon abgesehen konzentrierte er sich aber auf den Warenhandel, während die Augsburger Niederlassung Finanzgeschäfte betrieb.[4] 1513 kam zu den traditionellen Handelsobjekten das Mansfelder Kupfer hinzu, als seine Tochter Katharina sich mit Christoph Fürer vermählte. 1519 wurde er „Zweiter Bürgermeister“. Neben Christoph Fürer und Niklas Haller gehörte er zu den Ratsherren, die dem zurückgehenden Handwerk und Handel neue Impulse gaben. 1522 wurde er beschuldigt, dem portugiesischen König ein Monopol abgehandelt zu haben, wonach nur die Imhoffs indischen Pfeffer, Ingwer und Spezereien aus der Kolonie Goa erhalten sollten. Hans V. pflegte intensiven Kontakt mit seinen Ratskollegen Willibald Pirckheimer und Lazarus Spengler sowie mit den Künstlern Albrecht Dürer, Adam Kraft und Eobanus Hessus, denen er sowohl in geschäftlichen Fragen als auch in schwierigen finanziellen Situationen half. Sein Sohn Hans († 1526) heiratete Felicitas, die älteste Tochter von Willibald Pirckheimer. Deren Sohn Willibald Imhoff (1519–1580) war ein großer Kunstsammler, um 1575 ließ er sich von Tizian porträtieren sowie von sich und seiner Frau Büsten durch Johan Gregor van der Schardt anfertigen. Er fasste seine Sammlung und das Pirckheimer'sche Erbe in der Imhoff'schen Kunstkammer zusammen. Nach dem Tode von Andreas Dürer (dem Bruder von Albrecht) konnte Imhoff zahlreiche Werke von Albrecht Dürer erwerben. Seine Nachfahren waren von 1625 bis 1785 auf Schloss Mörlach bei Hilpoltstein ansässig.

Der Handel mit Safran begann gegenüber dem angestammten Warensortiment zu dominieren. 1510 gründeten die Imhoff eine Faktorei zum Absatz des italienischen Safrans in Bari. Ein Bruder Hans' V., Ludwig (1466–1533), ging dorthin und begründete einen italienischen Zweig, der erst 1719 in Bari ausgestorben ist. Hans V. und sein Sohn Andreas schlossen mit den Nürnberger Welsern ein Einkaufskartell. 1505/06 beteiligten sich drei Imhoffs, die Hirschvogel und die Welser in Form einer Expedition an der ersten Handelsfahrt oberdeutscher Kaufleute nach Indien. Unter der Leitung von Andreas (Endres) I. Imhoff (1491–1579) wurde die daraufhin folgende Umorientierung vom reinen Ost- und Orienthandel zum überwiegenden West- und Überseehandel abgeschlossen. Ab 1540 engagierten sich die Imhoff verstärkt in Geldgeschäften, vor allem mit Krediten an die französische, portugiesische und spanische Krone sowie an die Herzöge von Bayern. Um 1565 erreichte die Imhoffsche Handelsgesellschaft ihre größte Ausdehnung. Das Handelsnetz umspannte den Raum Lübeck, Krakau, Prag, Venedig, Aquila, Lissabon, Antwerpen und Amsterdam. Obwohl auch im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert der Handel mit Safran noch eine herausragende Rolle spielte, engagierten sich die Imhoff stark im mitteldeutschen Kupfergeschäft (Gräfenthaler Saigerhandel). Während bereits viele Patrizierfamilien nichts mehr von ihrer Herkunft als Handelsleute wissen wollten und sich darauf beschränkten, „adelig zu sein“ und von ihren Grundherrschaften zu leben, blieben die Imhoff noch im 17. Jahrhundert, zusammen mit der Tucherschen Handelsgesellschaft, die seit dem frühen 16. Jahrhundert einer ihrer größten Konkurrenten im Safranhandel war, die letzte in größerem Umfang aktive Handelsgesellschaft des Nürnberger Patriziats.

Der Nürnberger Kaufmann Andreas I. Imhoff († 1579) war ab 1564 vorderster Losunger (Verwalter der städtischen Steuern[5]) und ab 1571 Reichsschultheiß; zudem übte er das ehrenvolle Amt des Verwahrers der Reichskleinodien aus. Nur die von ihm begründete Linie (der Andreassche Zweig) blieb dauerhaft mit Nürnberg und Franken verbunden. Seine Nachkommen saßen bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit im Nürnberger Inneren Rat und bekleideten im 16. und 17. Jahrhundert mehrfach das Amt des Reichsschultheißen.

Die Familie breitete sich auch nach Bayern und Österreich sowie nach Sachsen, Braunschweig und Hannover und in die Niederlande aus.

Hieronymus (1512–77) zog nach Augsburg und war dort als Baumeister und Ratsherr tätig. Sein Sohn Raymund (1548–91) war Handelsherr in Augsburg und Venedig sowie Ratsmitglied und später Bürgermeister von Augsburg. Seine Witwe Regina, geb. Bemblin (1554–1624), stiftete 1603 die Wallfahrtskirche Maria Hilf (Klosterlechfeld). Auch Kinder und Enkel wurden Bürgermeister in Augsburg und Finanziers der französischen Könige. Später zog sich der Zweig auf seinen Grundbesitz in Untermeitingen zurück und wurde Mitglied im Schwäbischen Ritterkreis. Raymunds Bruder Hieronymus (1575–1638) wurde für Kaiser Ferdinand II. bei der Gegenreformation in Augsburg tätig und dafür von den Schweden eingesperrt. Als Bürgermeister veranlasste er 1609 den Umbau des gotischen Augsburger Rathauses durch Elias Holl. Seine Nachfahren besaßen 1600–1640 die Herrschaften Spielberg und Oberschweinbach.

Hieronymus Imhoff (1606–68), Urenkel des Andreas, war im Dreißigjährigen Krieg Diplomat in schwedischen, russischen und niederländischen Diensten. Sein Sohn Albrecht (1653–1715) ging als Diplomat in sächsische Dienste, der Sohn Rudolf Christian († 1717) in braunschweigische und der Sohn Wilhelm Heinrich († 1725) wurde Stammvater des ostfriesisch-holländischen Zweiges; dessen Sohn war Gustaaf Willem van Imhoff (1705–1750), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien.

Jakob Wilhelm Imhoff († 1728) war ein bedeutender Genealoge. Er bearbeitete 1684 unter anderem die Notitia S. R. I. G. Procerum. Andreas Lazarus Imhoff († 1704), ein Nachfahre des Willibald Imhoff, wurde kurpfälzischer Geheimer Rat und schrieb den historischen Bildersaal, der nach seinem Tod noch lange fortgesetzt und auch ins Französische übersetzt wurde. Aus diesem Zweig stammte auch Amalie von Imhoff (1776–1831), die eine Rolle am Weimarer Musenhof spielte.

Standeserhöhungen

Hieronymus Imhoff, geboren 1606 in Nürnberg, starb 1668 als Hofrat des Herzogs August von Braunschweig. Seine drei Söhne, die in herzoglich-braunschweigischen und in fürstlich-ostfriesischen Diensten standen, erlangten von Kaiser Leopold I. 1679 den Reichsfreiherrenstand. Johann Baptist Imhoff zu Untermeitingen, Geheimer Rat des Bischofs von Augsburg, wurde ebenfalls von Kaiser Leopold I. 1685 in den Reichsfreiherrenstand erhoben.

Ein weiterer Hieronymus Imhoff, kurmainzischer und fürstlich-bambergischer Rat, Stadtpfleger zu Vilseck, erhielt von Kaiser Leopold die Erlaubnis, sich Imhoff von Mörlach zu nennen, da er die Hofmark Mörlach in Pfalz-Neuburg seit mehr als 40 Jahren besaß. Außerdem wurde ihm gestattet, sein Wappen mit dem des erloschenen reichsritterlichen Geschlechts der „Imhoff zu St. Johannis“ aus Oberfranken zu vermehren. Leopold Alois von Imhoff auf Spielberg und Oberschweinbach wurde 1781 von Kaiser Joseph II. und sein Bruder Joseph Adrian, Stadtpfleger in Augsburg, vom bayerischen König Maximilian I. 1814 in den Freiherrenstand erhoben. Die Nürnberger Linie wurde 1815 in den einfachen bayerischen Adel immatrikuliert und 1871 in den Freiherrenstand erhoben.

Das Geschlecht blühte am Anfang des 20. Jahrhunderts noch in sieben Hauptlinien.

Familienmitglieder

Willibald Imhoff (1519–1580), Büste von Johan Gregor van der Schardt, 1570

Willibald Imhoff (1519–1580), Büste von Johan Gregor van der Schardt, 1570 Anna Imhoff geb. Harsdörffer (um 1580), Bode-Museum Berlin

Anna Imhoff geb. Harsdörffer (um 1580), Bode-Museum Berlin

- Peter Imhoff (1444–1528), Halbbruder von Hans V. Imhoff, Kaufmann, Mäzen, Humanist und Theologe, er und der Halbbruder Konrad (1463–1519) stiften die St. Rochus-Kapelle. Von ihm leitet sich eine Augsburger Linie mit mehreren katholischen Zweigen ab.

- Hans V. Imhoff (1461–1522), Nürnberger Kaufmann, Begründer von drei heute noch lebenden protestantischen Linien

- Andreas I. Imhoff (1491–1579), Handelsherr, ab 1564 Vorderster Losunger, ab 1571 zusätzlich Reichsschultheiß, Verwahrer der Reichskleinodien

- Willibald Imhoff (1519–1580), Nürnberger Kaufmann, Kunstsammler

- Andreas III. Imhoff (1562–1637), Nürnberger Kaufmann, Vorderster Losunger, Reichsschultheiß, Mitgründer des Nürnberger Banco Publico

- Georg Paulus Imhoff (1603–1689), Nürnberger Kaufmann, ab 1675 Vorderster Losunger, 1676 Reichsschultheiß

- Anton Albrecht Freiherr v. Imhoff (1653–1715) Herzoglich wolfenbütteler und ab 1703 kgl. polnischer - kurfürstlich sächsischer Kammerpräsident.

- Philipp von Imhoff (1702–1768), braunschweigischer Generalleutnant

- Gustaaf Willem Imhoff (1705–1750), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien in Batavia aus der ostfriesischen Imhoff-Linie

- Christoph Andreas IV. Imhoff (1734–1807), Münzsammler, das von ihm begründete Münzkabinett ist die größte Nürnberger Münzsammlung im Germanischen Nationalmuseum.

- Christoph Adam Carl von Imhoff (1734–1788), Kolonialoffizier der Britischen Ostindien-Kompanie

- Luise Franziska Sophie von Imhoff, geborene von Schardt (1750–1803) war die jüngste Schwester der Charlotte von Stein

- Amalie von Imhoff, verh. Helvig (1776–1831), spielte u. a. am Weimarer Musenhof eine Rolle

- Gustav von Imhoff (1793–1875), preußischer Generalmajor

Andreas I. Imhoff (1491–1579), Handelsherr, Reichsschultheiß

Andreas I. Imhoff (1491–1579), Handelsherr, Reichsschultheiß Andreas I. auf einer Medaille von Valentin Maler 1569

Andreas I. auf einer Medaille von Valentin Maler 1569 Anna Clara Imhoff, geb. Reinbold († 1599)

Anna Clara Imhoff, geb. Reinbold († 1599) Hans Imhoff (* 1572), Patrizier

Hans Imhoff (* 1572), Patrizier Andreas Imhoff (1572–1637), Ratsherr und Schultheiß

Andreas Imhoff (1572–1637), Ratsherr und Schultheiß Johann Hieronymus Im Hof (1598–1663), Stadtrichter

Johann Hieronymus Im Hof (1598–1663), Stadtrichter Johann Hieronymus Imhof (1591–1669), Vorderster Frohnwaags-Amtmann

Johann Hieronymus Imhof (1591–1669), Vorderster Frohnwaags-Amtmann Georg von Im Hof (1601–1659), Ratsherr

Georg von Im Hof (1601–1659), Ratsherr Georg Paulus Imhof (1603–1689), Bürgermeister, Vorderster Losunger, letzter Handelsherr des Imhoffschen Handelshauses

Georg Paulus Imhof (1603–1689), Bürgermeister, Vorderster Losunger, letzter Handelsherr des Imhoffschen Handelshauses Christoph Andreas Im Hoff (1608–1683), Präfekt in Altdorf

Christoph Andreas Im Hoff (1608–1683), Präfekt in Altdorf Wolfgang Martin Im Hof (1625–1672), Assessor am Stadtgericht

Wolfgang Martin Im Hof (1625–1672), Assessor am Stadtgericht Johann Baptist Imhoff (1629–1668), Pfleger in Gräfenberg

Johann Baptist Imhoff (1629–1668), Pfleger in Gräfenberg Jeremias Imhof († 1654), Losunger

Jeremias Imhof († 1654), Losunger Gustaaf Willem van Imhoff (1705–1750), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien

Gustaaf Willem van Imhoff (1705–1750), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien

Ehemalige Besitzungen (Auszug)

In und um Nürnberg herum hatten die Imhoff große Besitzungen. Ihr Nürnberger Stammhaus lag in der Nähe der Lorenzkirche und ihr Handelshaus, das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Imhoffhaus am Egidienplatz 25/27, lag direkt neben dem Pellerhaus; es stammte wohl aus dem 16. Jahrhundert, wurde 1791 zu klassizistischer und 1827 zu neugotischer Form umgebaut. 1957 wurde an der Stelle des Imhoffhauses und des Pellerhauses ein Neubau in moderner Form errichtet.

Als weiteren Besitz hatten sie unter anderem:

- ????-???? das Imhoffsche Haus in der Tucherstraße 20,

- 1376/78–1404 Schwarzenbruck

- ????–1497 den (später) „Dietherrschen“ oder „Pömer'schen Sitz“ in Erlenstegen

- 1441–???? das Gehöft Trebgast, heute: St. Johannis (Bayreuth)[6]

- 1449–1543/1736–1834 Flaschenhof

- 1502–1588 das Burgfriedschlösschen in Sündersbühl

- 1515–???? die Großweidenmühle

- 1544–1871 das Schlossgut Untermeitingen[7][8] – Augsburger Linie

- 1547–ca. 1750 das Imhoffschloss in Almoshof (Irrhainstraße 8)

- 1553–1607 Schloss Malmsbach

- 1561–1572 den Herrensitz Enzendorf bei Hartenstein

- 1566–1660 Gleißhammer, Schloss (heute: Zeltnerschloss) mit Hammermühle

- 1595–1825 die Hofmark Günzlhofen

- 1597–1728 der Herrensitz Schübelsberg in Nürnberg, Bismarckstraße 36

- 1600–1640 Spielberg und Oberschweinbach

- 1609–1677 das Pellerschloss in Fischbach

- 1621–1802 den Herrensitz Oberveilhof in Veilhof (vor 1840 zerstört)

- 1625–1785 das Schloss Mörlach bei Hilpoltstein, das Rokoko-Schloß 1775 von Christoph Adam Carl von Imhoff anlässlich seiner Vermählung mit Luise von Schardt erbaut.

- 1625–1754 die Stephansmühle und den Herrensitz in Hofstetten (Roth)

- 1664–???? Helmstadt und Höfen bei Würzburg

- 1666–1796 den Herrensitz Imhoffschloss in Ziegelstein

- 1666–1801 das „Hallerschloss“ in Mögeldorf, daneben 1691 der „Imhoff'sche Bau“ errichtet

- 1685–1805 das „Baderschloss“ in Mögeldorf (der Renaissance-Sitz 1795 spätbarock umgebaut)

- 1677–1680 einen Herrensitz in Steinbühl

- 1699–1709 den Herrensitz (Moritzbergstraße 50/52) in Laufamholz

- 1699–1724 Schloss Hohenprießnitz in Sachsen

- 1716–1763 das Imhoffschlösschen in Kalchreuth

- 1763–1937 Schloss Hohenstein bei Coburg, 1937 verkauft (die Ländereien jedoch bis heute im Besitz der Familie)

- 1781–1833 das Imhoffschlösschen in Erlenstegen

- ????–???? Geisslinghof (?)

- ????-heute Schloss Remlingen (Unterfranken)

Imhoff'scher Bau in Mögeldorf

Imhoff'scher Bau in Mögeldorf Baderschloss in Mögeldorf

Baderschloss in Mögeldorf Schloss Mörlach

Schloss Mörlach

.jpg.webp) Schloss Hohenstein bei Coburg

Schloss Hohenstein bei Coburg Schloss Untermeitingen, Besitz der Augsburger Linie

Schloss Untermeitingen, Besitz der Augsburger Linie

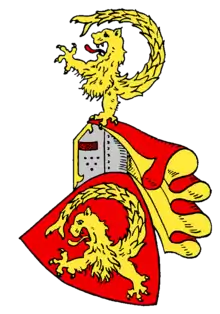

Wappen

Das Stammwappen zeigt in Rot das Vorderteil eines goldenen Löwen mit einem rückwärts nach oben gebogenen Fischschwanz (ein so genannter Seelöwe) und einer gespreizten linken Pranke. Auf dem Helm ist der Seelöwe wie auf dem Schild, hier mit roter Zunge. Die Helmdecken sind rot-golden.

Historische Wappenbilder

Das Wappen der Imhoff in Siebmachers Wappenbuch

Das Wappen der Imhoff in Siebmachers Wappenbuch Augsburger Wappenbuch (Anfang 16. Jh.)

Augsburger Wappenbuch (Anfang 16. Jh.) Hans Imhoff, Pfleger der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, mit seiner Ehefrau Katharina geb. Muffel († 1536)

Hans Imhoff, Pfleger der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, mit seiner Ehefrau Katharina geb. Muffel († 1536) Wappenscheibe Lorenzkirche (15./16. Jh.)

Wappenscheibe Lorenzkirche (15./16. Jh.) Wappenscheibe Tetzel/Imhoff, Lorenzkirche

Wappenscheibe Tetzel/Imhoff, Lorenzkirche Augsburger Ratsmedaille von 1600, unten links Imhoff-Wappen

Augsburger Ratsmedaille von 1600, unten links Imhoff-Wappen Epitaph für Hans Imhoff († 1598) in St. Amandus (Bad Urach)

Epitaph für Hans Imhoff († 1598) in St. Amandus (Bad Urach) Georg Fugger und Regina Im Hof (um 1545)

Georg Fugger und Regina Im Hof (um 1545) Allianzwappen Georg Fugger und Regina Im Hof

Allianzwappen Georg Fugger und Regina Im Hof Schüssel mit Allianzwappen Imhoff und Schlaudersbach

Schüssel mit Allianzwappen Imhoff und Schlaudersbach Teller mit Imhoff-Wappen (18. Jh.)

Teller mit Imhoff-Wappen (18. Jh.) Wappen der Augsburger Freiherren von Imhoff

Wappen der Augsburger Freiherren von Imhoff Totenschild des Georg Andreas Imhof († 1713) in der Lorenzkirche

Totenschild des Georg Andreas Imhof († 1713) in der Lorenzkirche Totenschilde in der Lorenzkirche

Totenschilde in der Lorenzkirche

Stiftungen (Auszug)

Neben den üblichen Almosen und Vermächtnissen an soziale Einrichtungen tätigte die Familie auch eine Reihe von Altarstiftungen an verschiedene Kirchen, meist verbunden mit einem Messstipendium:

- Altar des Melchior Imhoff († 1357) in Breslau (verschollen)

- Der Imhoffaltar in der Lorenzkirche, gestiftet von Konrad Imhoff († 1449) um 1418

- Die Imhoff-Madonna in der Lorenzkirche, gestiftet von Christian Imhoff († 1466) zum Gedenken an seine Frau Margarethe geb. Thürler († 1449)

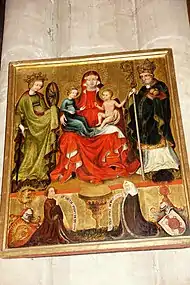

- Imhoff-Triptychon von Valentin Wolgemut (ca. 1455), für die Elisabethkirche Breslau, heute im Nationalmuseum Warschau

- Der Rochusaltar in der Lorenzkirche (1483)

- Das Sakramentshaus in der Lorenzkirche von Adam Kraft (gestiftet von Hans Imhoff d. Ä. – auch Hans IV. Imhoff), um 1493

- Die Imhoffkapelle (später: Holzschuherkapelle) auf dem Johannisfriedhof (für Peter Imhoff, um 1514 vermutlich vom Stadtbaumeister Hans Beheim dem Älteren)

- Altar in der Johanniskirche auf dem Johannisfriedhof (von Peter Imhoff gestiftet um 1517), mit Stifterwappen Imhoff (links) und Wappen der Ehefrau geb. Holzschuher (rechts)

- Der Johannesaltar in der Lorenzkirche (um 1521)

- Die Rochuskapelle auf dem Rochusfriedhof (Konrad Imhoff, 1521), bis heute Erbgruft der Imhoff

- Jüngstes Gericht, dreiteiliges Altarbild in der Sebalduskirche

- Marienbildnis, Sebalduskirche

Imhoffaltar Lorenzkirche (um 1418)

Imhoffaltar Lorenzkirche (um 1418) Imhoff-Madonna in der Lorenzkirche (um 1450)

Imhoff-Madonna in der Lorenzkirche (um 1450) Imhoff-Triptychon von Valentin Wolgemut (ca. 1455) für die Elisabethkirche Breslau, heute im Nationalmuseum Warschau

Imhoff-Triptychon von Valentin Wolgemut (ca. 1455) für die Elisabethkirche Breslau, heute im Nationalmuseum Warschau Rochusaltar Lorenzkirche (1483)

Rochusaltar Lorenzkirche (1483)

Altar Johanniskirche (1517)

Altar Johanniskirche (1517) Johannesaltar Lorenzkirche (1520)

Johannesaltar Lorenzkirche (1520) Rochuskapelle (Rochusfriedhof, 1521, Erbgruft der Familie)

Rochuskapelle (Rochusfriedhof, 1521, Erbgruft der Familie) Jüngstes Gericht, Sebalduskirche

Jüngstes Gericht, Sebalduskirche Marienbild, Sebalduskirche (mit Doppelwappen Imhoff/?), 15. Jh.

Marienbild, Sebalduskirche (mit Doppelwappen Imhoff/?), 15. Jh.

Siehe auch

Einzelnachweise

- Faktisch gehörten sie damit zu den ältesten ratsfähigen Geschlechtern, denn als "neu" wurden sie nur eingeordnet, weil sie "erst" um 1350 (aber vor 1385) kooptiert wurden.

- Ansicht der Imhoffschen Häuser in Nürnberg, Federzeichnungen von Johann Alexander Böner (1647–1720)

- Genealogisches Handbuch des Adels, Freiherrliche Häuser A Band X, Band 65 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag Limburg a. d. Lahn 1977, S. 142, sowie dass., Adelslexikon Band V, Band 84 der Gesamtreihe (1984), S. 447

- Hans Imhoff (1461-1522), in: Deutsche Biographie

- Glossar Deutsch-Neuhochdeutsch (Memento des Originals vom 31. Dezember 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., uni-hamburg.de. Abgerufen am 30. Dezember 2013.

- Imhoff zu Altentrebgast auf’n Hoff (Memento des Originals vom 22. September 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Die Imhoff in Untermeitingen

- Schloss Untermeitingen (Memento des Originals vom 26. Mai 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

Literatur

- Johann August Ritter von Eisenhart: Imhoff, Andreas. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 37–42.

- Otto Hupp: Münchener Kalender 1919. Buch u. Kunstdruckerei AG, München / Regensburg 1919.

- Christoph Freiherr von Imhoff: Imhoff. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 146–148 (Digitalisat).

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band V, Band 84 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1984, ISSN 0435-2408

- Christoph von Imhoff (Hrsg.): Berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten. Nürnberg: Hofmann, 1984, 425 S., ISBN 3-87191-088-0; 2., erg. u. erw. Auflage, 1989, 459 S.; Neuauflage: Edelmann GmbH Buchhandlung, Oktober 2000

- Michael Diefenbacher: Imhoff von, Patrizierfamilie. In: Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8 (online).