Kleinreuth bei Schweinau

Kleinreuth bei Schweinau ist ein Teil von Nürnberg und gehört zum statistischen Bezirk 63 (Höfen).

Kleinreuth bei Schweinau Statistischer Distrikt 631 Stadt Nürnberg | |

|---|---|

| Höhe: | 302 m ü. NHN |

| Postleitzahl: | 90431 |

| Vorwahl: | 0911 |

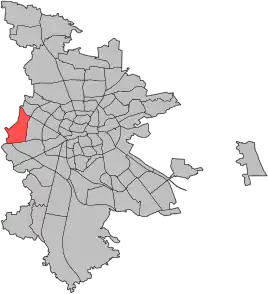

Karte Lage des statistischen Bezirks 63 Höfen | |

Lage

Kleinreuth bei Schweinau erstreckt sich zwischen Ipsheimer Straße, Ringbahn, Rothenburger Straße und Sigmundstraße. Der alte Ortskern liegt zwischen Rothenburger und Altenberger Straße.[1]

Straßen

- Altenberger Straße

- Am Wirtsacker

- Äußere Buttendorfer Straße

- Am Wirtsacker

- Buttendorfer Straße

- Clarsbacher Straße

- Egenhauser Straße

- Flachslander Straße

- Franz-Hoffmann-Straße

- Illesheimer Straße

- Ipsheimer Straße

- Lenkersheimer Straße

- Leonroder Straße

- Obernzenner Straße

- Proeslerstraße

- Rothenburger Straße

- Rundfunkstraße

- Sigmundstraße

- Vershofenstraße

- Virnsberger Straße

Geschichte

1303 übertrug der Nürnberger Burggraf Konrad II. († 1314) „Cleinen Reut“ als Jahrtagsstiftung mit elf weiteren Orten, darunter auch Gebersdorf und Großreuth, dem Domkapitel Bamberg. In beiden Markgrafenkriegen (1449–1450 und 1552–1555) wurde der Ort niedergebrannt, 1632 lag er mitten im Kriegsschauplatz des Dreißigjährigen Kriegs.[2]

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Kleinreuth 11 Anwesen (1 Hof, 6 Halbhöfe, 1 Höflein, 1 Gütlein, 2 Schenkstätten). Das Hochgericht übte die Reichsstadt Nürnberg aus, was aber von brandenburg-ansbachischen Oberamt Cadolzburg bestritten wurde. Die Dorf- und Gemeindeherrschaft und die Grundherrschaft über alle Anwesen hatte das das bambergische Dompropsteiamt Fürth inne.[3]

1796 ging der Ort in preußischen Besitz über, 1806 gehörte Kleinreuth zu Bayern. Im Rahmen des Gemeindeedikts wurde Kleinreuth dem 1808 gebildeten Steuerdistrikt Großreuth bei Schweinau und der im selben Jahr gegründeten Ruralgemeinde Großreuth bei Schweinau zugeordnet.[4]

Am 1. Januar 1899 wurde Kleinreuth nach Nürnberg eingemeindet.[2] Von 1927 bis 1969 war Kleinreuth Standort eines Rundfunksenders.

Baudenkmäler

- Altenberger Str. 10: Eingeschossiges, teils zweigeschossiges verputztes Wohnhaus Mitte des 19. Jahrhunderts; rückwärtiger Giebel aus Fachwerk; weitgehend erneuert.[12]

- Altenberger Str. 20: Eingeschossiger Sandsteinbau mit dreigeschossigen Giebel aus dem 19. Jahrhundert.[12]

- Rothenburger Str. 482: Gasthof Weinländer

- Rothenburger Str. 484: Ehemalige Schmiede

- Rothenburger Str. 496: Wohnstallhaus

Religion

Der Ort ist seit der Reformation überwiegend protestantisch. Pfarrrechtlich gehörte Gebersdorf ursprünglich zu St. Michael (Fürth). Heute sind die Einwohner evangelisch-lutherischer Konfession nach St. Stephanus (Nürnberg) gepfarrt, die Einwohner römisch-katholischer Konfession sind nach Heilig Kreuz (Nürnberg) gepfarrt.[2]

Literatur

- Johann Kaspar Bundschuh: Kleinreuth bei Schweinau. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 3: I–Ne. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1801, DNB 790364301, OCLC 833753092, Sp. 159 (Digitalisat).

- Günter P. Fehring, Anton Ress, Wilhelm Schwemmer: Die Stadt Nürnberg (= Bayerische Kunstdenkmale. Band 10). 2. Auflage. Deutscher Kunstverlag, München 1977, ISBN 3-422-00550-1, S. 361–362.

- Hanns Hubert Hofmann: Nürnberg-Fürth (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 4). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1954, DNB 452071224, S. 131 (Digitalisat). Ebd. S. 240 (Digitalisat).

- Georg Paul Hönn: Kleinreuth bei Schweinau. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 492 (Digitalisat).

- Wiltrud Fischer-Pache: Kleinreuth bei Schweinau. In: Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8, S. 546 (online).

Weblinks

Einzelnachweise

- Kleinreuth bei Schweinau im BayernAtlas

- W. Fischer-Pache, S. 546.

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 131. Dort fälschlicherweise 12 Anwesen angegeben.

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 240.

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. 1818 werden diese als Feuerstellen bezeichnet, 1840 als Häuser, 1871 bis 1900 als Wohngebäude.

- Alphabetisches Verzeichniß aller im Rezatkreise nach seiner durch die neueste Organisation erfolgten Constituirung enthaltenen Ortschaften: mit Angabe a. der Steuer-Distrikte, b. Gerichts-Bezirke, c. Rentämter, in welchen sie liegen, dann mehrerer anderer statistischen Notizen. Ansbach 1818, S. 48 (Digitalisat).

- Eduard Vetter (Hrsg.): Statistisches Hand- und Adreßbuch von Mittelfranken im Königreich Bayern. Selbstverlag, Ansbach 1846, S. 207 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 1065, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1230, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 1164 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern, mit alphabetischem Ortsregister. LXV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1904, Abschnitt II, Sp. 1146 (Digitalisat).

- G. P. Fehring u. a.: Die Stadt Nürnberg, S. 362. Denkmalschutz aufgehoben, Objekt evtl. abgerissen.

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)