Hummelstein

Hummelstein ist ein Stadtteil der Stadt Nürnberg und der Name des statistischen Bezirks 14 im Weiteren Innenstadtgürtel Süd.

Hummelstein Statistischer Bezirk 14 Stadt Nürnberg | |

|---|---|

| Höhe: | 320 m ü. NHN |

| Fläche: | 73 ha |

| Einwohner: | 10.909 (31. Dez. 2015)[1] |

| Bevölkerungsdichte: | 14.944 Einwohner/km² |

| Eingemeindung: | 1. Januar 1899 |

| Postleitzahlen: | 90459, 90461 |

| Vorwahl: | 0911 |

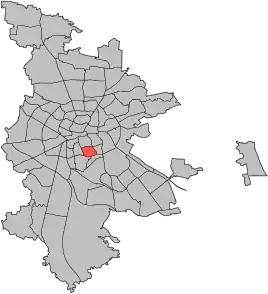

Karte Lage des statistischen Bezirks 14 Hummelstein in Nürnberg | |

Stadtteilzentrum Südpunkt Stadtteilzentrum Südpunkt | |

Lage

Die Grenzen des statistischen Bezirks 15 bilden im Norden die Gudrunstraße, der Schuckert- und der Maffeiplatz, im Osten die Allersberger Straße, im Süden die Frankenstraße und im Westen die Voltastraße. Der Bezirk ist Teil der Gemarkung 3423 Gibitzenhof und grenzt an die Bezirke Galgenhof, Guntherstraße, Hasenbuck, Katzwanger Straße und Gugelstraße.[2][3]

| Statistische Nachbarbezirke | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Geschichte

Hummelstein war ursprünglich ein Weiler, der nur aus wenigen Häusern bestand, die rund um das Schlösschen Hummelstein angesiedelt waren.[4] Das Schlösschen wurde 1501 errichtet und diente als Herrensitz für Wolf Horneck.[5] Im Jahre 1721 wurde dem Gasthaus Hummelsteiner Park das Schankrecht verliehen. An Sonntagen war diese Gaststätte ein beliebtes Ausflugsziel für die Nürnberger.[4]

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Hummelstein 7 Anwesen (1 Herrenhaus, 6 Gütlein). Das Hochgericht übte die Reichsstadt Nürnberg aus, was aber vom brandenburg-ansbachischen Oberamt Schwabach bestritten wurde. Alleiniger Grundherr war das Waldamt Laurenzi der Reichsstadt Nürnberg.[6]

1796 ging der Weiler in preußischen Besitz über, 1806 gehörte Hummelstein zu Bayern. Im Rahmen des Gemeindeedikts wurde Hummelstein dem 1808 gebildeten Steuerdistrikt Galgenhof und der im selben Jahr gegründeten Ruralgemeinde Galgenhof zugeordnet. Nach deren Auflösung gehörte Hummelstein zu der 1826 gebildeten Ruralgemeinde Gibitzenhof.[7]

Am 1. Januar 1899 wurde Hummelstein nach Nürnberg eingemeindet. Mit dem Fabrikneubau der MAN entstanden in der Gegend um Hummelstein viele Arbeiterwohnhäuser. Die niedrige, teilweise villenartige Bebauung rund um das Schlösschen Hummelstein prägt bis heute das Zentrum dieses Stadtteils. Anno 1914 wurde das Sperberschulhaus fertiggestellt, das sich unmittelbar hinter dem Schlösschen Hummelstein befindet. 1925 wurde ein großer Teil des Schlossparks zur Musterschulanlage für die Stadt umgebaut.[4]

Einwohnerentwicklung

| Jahr | 1818 | 1824 | 1840 | 1861 | 1871 | 1885 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 56 | 54 | 75 | 59 | 96 | 78 |

| Häuser[8] | 9 | 18 | 13 | 11 | ||

| Quelle | [9] | [7] | [10] | [11] | [12] | [13] |

Baudenkmäler

- Gustav-Adolf-Gedächtniskirche

- Poststadt

- Hummelsteiner Schlösschen

- Ehemaliges Forstamt Süd

- Villen, Wohnhäuser

Religion

Der Ort ist seit der Reformation überwiegend protestantisch. Pfarrrechtlich gehörte Hummelstein ursprünglich zu St. Lorenz. Heute sind die Einwohner evangelisch-lutherischer Konfession in die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche gepfarrt, die Einwohner römisch-katholischer Konfession sind nach Herz Jesu (Nürnberg) gepfarrt.[4]

Literatur

- Helmut Beer: Hummelstein. In: Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8, S. 463 (online).

- Johann Kaspar Bundschuh: Hummelstein. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 2: El–H. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1800, DNB 790364298, OCLC 833753081, Sp. 774–775 (Digitalisat).

- Hanns Hubert Hofmann: Nürnberg-Fürth (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 4). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1954, DNB 452071224, S. 128 (Digitalisat). Ebd. S. 238 (Digitalisat).

- Georg Paul Hönn: Hummelstein. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 490 (Digitalisat).

Weblinks

- Hummelstein in der Ortsdatenbank des bavarikon, abgerufen am 19. August 2021.

- Hummelstein im Geschichtlichen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie

- Bezirksdatenblatt Nürnberg – Statistischer Bezirk 14 Hummelstein, Stand 2015 (PDF; circa 120 kB)

- Uwe Werk: Spaziergang durch den Stadtteil Hummelstein, Nürnberger Zeitung vom 4. Februar 2010

Einzelnachweise

- Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2016. Dezember 2015, ISSN 0944-1514, 18 Statistische Stadtteile und Bezirke, S. 244–245, S. 244 (nuernberg.de [PDF; 6,3 MB; abgerufen am 1. November 2017]).

- Stadtplandienst Nürnberg. Abgerufen am 1. Dezember 2014.

- Hummelstein im BayernAtlas

- H. Beer, S. 463.

- J. K. Bundschuh: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken, Bd. 2, Sp. 775.

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 128.

- H. H. Hofmann: Nürnberg-Fürth, S. 238.

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. Im Jahr 1818 und 1824 wurden diese als Feuerstellen bezeichnet, 1840 als Häuser, 1871 bis 1885 als Wohngebäude.

- Alphabetisches Verzeichniß aller im Rezatkreise nach seiner durch die neueste Organisation erfolgten Constituirung enthaltenen Ortschaften: mit Angabe a. der Steuer-Distrikte, b. Gerichts-Bezirke, c. Rentämter, in welchen sie liegen, dann mehrerer anderer statistischen Notizen. Ansbach 1818, S. 44 (Digitalisat).

- Eduard Vetter (Hrsg.): Statistisches Hand- und Adreßbuch von Mittelfranken im Königreich Bayern. Selbstverlag, Ansbach 1846, S. 206 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 1065, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1229, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 1163 (Digitalisat).

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)