Almoshof

Almoshof ist seit dem 1. November 1923 ein Stadtteil von Nürnberg[2][3] (Statistischer Stadtteil 7 – Nordwestliche Außenstadt) und befindet sich nördlich des Innenstadtgebietes, baulich von diesem getrennt. Wie auch andere benachbarte Ortschaften im Knoblauchsland hat Almoshof noch dörfliche Strukturen.

| Statistische Nachbarbezirke | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Almoshof Statistischer Bezirk 75 Statistischer Distrikt 750 Stadt Nürnberg | |

|---|---|

| Höhe: | 310 m ü. NHN |

| Fläche: | 2,45 km² |

| Einwohner: | 1091 (31. Dez. 2015)[1] |

| Bevölkerungsdichte: | 445 Einwohner/km² |

| Eingemeindung: | 1. November 1923 |

| Postleitzahl: | 90427 |

| Vorwahl: | 0911 |

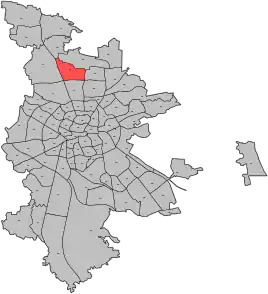

Karte Gemarkung 3401 Almoshof in Nürnberg | |

Holzschuher-Schloss Almoshof Holzschuher-Schloss Almoshof | |

Das Schloss, einst Herrensitz der Patrizierfamilie Holzschuher, wurde 1974 für einige Jahre zum Hauptquartier der Wehrsportgruppe Hoffmann und wird seit 1976 als kulturelle Begegnungsstätte genutzt.

In Resten, teilweise versetzt, ist auch der ehemalige Praun’sche Herrensitz noch vorhanden (Irrhainstraße).

Ortsgeschichte

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Almoshof 1352 als Malmshof (zum Almanshof). Die Nürnberger Patrizierfamilie Holzschuher hatte bereits kurz nach der ersten Erwähnung Grundbesitz in Almoshof, übte die Dorf- und Gemeindeherrschaft aus und errichtete schon im frühen 15. Jahrhundert den ersten Herrensitz, über den sie 1517 der Reichsstadt das Öffnungsrecht einräumte. Im Kriegsfall hätte der Rat daher den Sitz mit Truppen belegen dürfen. Der Herrensitz (Almoshofer Hauptstraße 49–53) blieb bis zum Verkauf an die Stadt Nürnberg im Jahr 1941 im Besitz der Freiherren von Holzschuher. Der einst nach hinten gelegene Barockgarten ist verschwunden, auch die noch 1957 erhaltene historische Butzenscheibenverglasung wurde beseitigt. Der Herrensitz verfügt noch über den Gartensaal im Erdgeschoss und einen Saal mit stuckierter Decke im Obergeschoss. Das Holzschuher-Schlösschen wird heute vom städtischen Amt für Kultur und Freizeit betreut und als Kulturladen genutzt.[4]

Später folgten weitere Nürnberger Patrizier mit ihren Schlösschen. Im Zweiten Markgrafenkrieg wurden der Ort und die vier Herrensitze zerstört und in den Folgejahren wieder aufgebaut. Neben dem Holzschuher-Schloss waren dies die Herrensitze der Praun (Irrhainstraße 19–25; 1524 von der Familie Starck erbaut, 1537 an die Praun verkauft, die den Sitz bis zum Aussterben der älteren Linie 1867 behielten, der „Praunsche Sitz“ wurde um 1870 abgerissen, nur das barocke Voithaus Irrhainstr. 25 ist erhalten)[5]; sodann der Herrensitz der Stromer (Almoshofer Hauptstraße 84, seit 1517 in wechselndem Besitz, ab 1586 Sitz der Stromer, 1943 zerstört, die Grundstücke noch im Familienbesitz)[6]; ferner der Sitz der Imhoff (Irrhainstraße 8, 1547–ca. 1750 Imhoff, danach von Thill, von Peßler und ab 1779 von Praun, der Herrensitz 1943 weitgehend zerstört)[7].

Holzschuherschlösschen

Geschichte

1517: Erste urkundliche Erwähnung, erbaut von der Patrizierfamilie Holzschuher. Eine Replik des Familienwappens (mit dem typischen Holzschuh) ist über der Eingangstür zu sehen.

1552/53: Im Markgrafenkrieg abgebrannt.

1692/93: Wiederaufbau des Schlosses in der noch heute erhaltenen Form: ein zweigeschossiger Bau mit einem hufeisenförmigen Grundriss aus Sandsteinquadern und Nebengebäuden. Prunkstück des Barockschlösschens ist die in einem Baumstamm gefertigte Wendeltreppe.

1941: Das Schloss wird vom früheren Regierungspräsidenten Wilhelm von Holzschuher für 70.000 Reichsmark an die Stadt Nürnberg verkauft, die dort ein Gästehaus (u. a. für die Reichsparteitage) einrichten will, was aber des Krieges wegen unterbleibt. Nach dem 2. Weltkrieg dient es als Notunterkunft für ausgebombte Familien, die teilweise bis 1960 im Haus lebten. Nach 10-jährigem Leerstand schließt Neonazi Karl-Heinz Hoffmann (sog. Wehrsportgruppe Hoffmann) einen 25-jährigen Pachtvertrag für das Anwesen.

1975: Die Stadt Nürnberg kündigt dem Rechtsextremisten und Wehrsportgruppen-Gründer Karl-Heinz Hoffmann den Vertrag.

1976: Gründung des Vereins Begegnungsstätte Schloss Almoshof e.V.. Vereinszweck: Die Gebäude des Schlosses peu à peu zu renovieren und ein abwechslungsreiches Freizeit- und Kulturprogramm, besonders für die Knoblauchsländer, anzubieten.

1978/79: Das erste Nebengebäude (heute Schwalbennest und Tagungsraum genannt) wird seiner Bestimmung übergeben, es dient als Büro und Veranstaltungsort. Zwei weitere Gebäude werden umfangreich renoviert, darunter auch das Hauptgebäude. Außerdem dienen noch zwei Nebenflügel als Scheune. Im rechten Seitengebäude befindet sich seit 1983 ein Kinderladen mit Spielplatz und ökologischem Garten.

1986: Die Einrichtung wird in die städtische Kulturladenkette einbezogen und der Kulturladen Schloss Almoshof eröffnet.

Kulturladen

In Almoshof befindet sich einer von 11 Nürnberger Kulturläden. Der Kulturladen Schloss Almoshof, ansässig im Holzschuherschlösschen, ist Kulturzentrum und Begegnungsstätte für den äußeren Nürnberger Norden und das Knoblauchsland. Das Angebot reicht von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, über Konzerte und Workshops, literarische Angebote, Kinderangebote, Kreativangebote, Wanderungen sowie regelmäßigen Gruppen und Kursen. Außerdem wird ein Weihnachtsmarkt und im Sommer ein Kunstmarkt veranstaltet. Das Hauptgebäude des Schlosses ist Ort der Ausstellungen und eines kleinen Cafés. In den Nebengebäuden befindet sich ein Seminarraum und ein Mehrzweckraum.

Die Räume der Einrichtung können auch für Tagungen, Schulungen, Seminare und private Feiern angemietet werden. Ein weiteres Nebengebäude samt Spielplatz wird von einem Kinderladen genutzt. Außerdem ist das Haus Vereinstreff der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken.

Siehe auch

Persönlichkeiten

- Wilhelm Freiherr von Holzschuher (1893–1965), Gutsbesitzer und nationalsozialistischer Regierungspräsident von Niederbayern und der Oberpfalz sowie SS-Gruppenführer

Literatur

- Johann Kaspar Bundschuh: Almeshof. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 1: A–Ei. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1799, DNB 790364298, OCLC 833753073, Sp. 47 (Digitalisat).

- Dehio: Bayern I: Franken, 2. Aufl., München 1999, S. 12.

- Günter P. Fehring, Anton Ress, Wilhelm Schwemmer: Die Stadt Nürnberg (= Bayerische Kunstdenkmale. Band 10). 2. Auflage. Deutscher Kunstverlag, München 1977, ISBN 3-422-00550-1, S. 267–270.

- Georg Paul Hönn: Almeshof. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 468 (Digitalisat).

Weblinks

Einzelnachweise

- Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2016. Dezember 2015, ISSN 0944-1514, 18 Statistische Stadtteile und Bezirke, S. 244–245, S. 245 (nuernberg.de [PDF; 6,3 MB; abgerufen am 1. November 2017]).

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7, S. 602 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2016. Dezember 2015, ISSN 0944-1514, 18 Statistische Stadtteile und Bezirke, S. 19–20, S. 19 (nuernberg.de [PDF; 6,3 MB; abgerufen am 1. November 2017]).

- Almoshof I, auf Herrensitze.com (Giersch/Schlunk/von Haller)

- Almoshof II (Giersch/Schlunk/von Haller)

- Almoshof III (Giersch/Schlunk/von Haller)

- Almoshof IV (Giersch/Schlunk/von Haller)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)