Panhard & Levassor

Panhard & Levassor gilt als einer der ältesten Automobilhersteller der Welt und wurde 1886 in Paris gegründet. Das Unternehmen erlangte besondere Beachtung durch seine Fahrzeuge mit Knight-Schiebermotoren (Moteur sans Soupapes) und die Erfindung des Panhardstabes.

| Panhard & Levassor | |

|---|---|

| |

| Einführungsjahr | 1886 |

| Produkte | Automobile |

| Märkte | Weltweit |

Die Pkw-Produktion von Panhard endete 1967 mit dem Modell Panhard 24. Danach stellte das Unternehmen nur noch Militärfahrzeuge her. Heute ist Panhard & Levassor Teil der PSA-Gruppe.

Frühe Geschichte

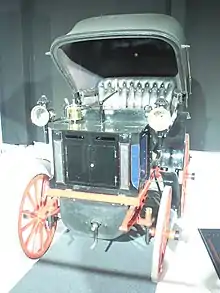

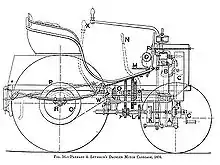

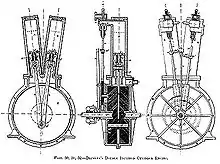

In Paris gründete Jean-Louis Périn 1846 ein Unternehmen zur Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen, in das 1867 der junge René Panhard aufgenommen wurde; der Betrieb hieß nun Périn & Cie. Mit Émile Levassor holte man 1872 einen weiteren Ingenieur in das Unternehmen. Dieser übernahm einen Teil der Geschäftsanteile Périns; der Unternehmensname wurde auf Périn, Panhard & Cie. geändert. Panhard war nun Hauptinhaber und das Unternehmen bezog im folgenden Jahr neue Räume in der Avenue d’Ivry im 13. Pariser Arrondissement. Zwischen 1875 und 1879 baute es außer Holzbearbeitungsmaschinen auch eigene Gasmotoren. Als 1886 Périn starb, übernahmen Panhard und Levassor dessen Anteile; von da an firmierte das Unternehmen unter Panhard & Levassor. Freundschaftliche Beziehungen der Familie Levassor zu Gottlieb Daimler führten zu einem Lizenzbau des Daimler-V-Motors ab 1890. Gleichzeitig entstand bei Panhard & Levassor das erste Automobil Frankreichs. Das Modell P2D hatte den vorgenannten Motor in der Fahrzeugmitte eingebaut und bot Platz für vier Passagiere, die Rücken an Rücken (frz. dos-à-dos) saßen.

«Système Panhard»

Ihm folgte ein Jahr später der erste Wagen mit Frontmotor. Über Ketten wurden die Hinterräder angetrieben. Mit diesem Typ wurde erstmals ein Automobil in der klassischen Anordnung mit Kühler, Motor und Getriebe vorn und Antrieb hinten verwirklicht. Diese von Levassor entwickelte Anordnung fand als Système Panhard breite Anwendung. Sie beruht auf Erkenntnissen von Amédée-Ernest Bollée (1844–1917), die dieser erstmals 1878 im Dampfwagen La Mancelle (1878–1880) anwendete, allerdings noch ohne Getriebe.

Dieses Panhard P2D genannte Modell gilt auch als das erste in Serie gebaute Auto mit Verbrennungsmotor; das erste überhaupt dürfte wiederum die La Mancelle, respektive deren deutscher Lizenznachbau, die Wöhlert-Bollée Dampfdroschke (1880–1881) gewesen sein.[1][2]

Dennoch gilt der Hersteller als Begründer der Automobilbauindustrie. Noch 1891 begann die kleine Serienfertigung des P2D und die ersten 5 Fahrzeuge gingen in Kundenhand. Es waren die ersten benzingetriebenen Automobile überhaupt, die an einen Endkunden verkauft wurden. Der erste von Benz verkaufte Wagen hingegen ging an einen Händler (Émile Roger in Paris) und wurde nie richtig in Betrieb genommen. Per Eisenbahn nach Paris gebracht, wurde er dort zusammengebaut und – laut Biographie von Benz – verstaubte dort in einer Ecke. Auf P2D-Basis entstand 1894 auch der erste benzinbetriebene Omnibus, dem 1895 ein größerer Typ auf gleicher Basis zur Seite gestellt wurde, sowie ein offener Wagen (Typ M2 K bzw. A). Ebenfalls auf P2D-Basis entstand mit verlängertem Chassis der erste geschlossene Lieferwagen, was den Beginn der Lkw-Fertigung markiert. 1896 wurde ein noch größerer Lieferwagen auf Basis des M2 hergestellt. 1897 wurde mit dem Typ M4 ein nochmals vergrößerter Lkw und Omnibus angeboten und verkauft. In diesem Jahr hielt auch eine weitere Erfindung Einzug in die Fahrzeuge: statt der „Kuhschwanzlenkung“ konnte ein Lenkrad mit schrägstehender Lenksäule bestellt werden. Auch dies eine Erfindung von Panhard, da zuvor nur senkrecht stehende Lenksäulen mit Lenkrädern bekannt waren, die aus dem Eisenbahnbau zur Arretierung von Bremsen bekannt waren.

Weitere Pioniertaten waren die Erfindung des geschlossenen Getriebes, die Drucklegung eines Farbprospekts für ein Fahrzeug, das in Serie gebaut und verkauft wurde und der erste Platz bei einem „echten“ Automobilrennen 1895 von Paris nach Bordeaux und zurück. Möglich wurden diese Pioniertaten wohl auch dadurch, dass der Mitinhaber und Chefingenieur Émile Levassor bis zu seinem Tod in engem Kontakt mit Gottlieb Daimler stand und die beiden sich gegenseitig berieten. Dies dürfte daher auch das erste „Joint Venture“ auf europäischem Boden gewesen sein.

Luxuswagen, Boots- und Flugmotoren

.jpg.webp)

In der Folge entstanden unterschiedlichste Personen- und Lastwagen, sowie Omnibusse und Rennfahrzeuge. Bis 1902 wurden Motoren unter Lizenz von Daimler mit der Bezeichnung Phénix verwendet. Sie wurden dann von den Centaure, bzw. Centaure allégé abgelöst. Erhältlich waren seitengesteuerte Zwei-, Drei-, Vier- und Sechszylinder-Reihenmotoren. Sie waren in der Fahrzeugfront oder Unterflur eingebaut. Auch als Boots- und Flugmotoren wurden die bis zu 125 CV starken Motoren eingesetzt. Produktionsleiter war Émile Mayade (1853–1898). Im April 1897 verstarb Émile Levassor und das Unternehmen wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, in der nicht mehr die Familie Panhard die Mehrheit hielt. René Panhard wurde zunächst alleiniger Geschäftsführer, Levassors Nachfolger als Technischer Direktor wurde Arthur Constantin Krebs (1850–1935).[3] Mehrheitsaktionär war Adolphe Clément (1855–1928), der eigene Fahrzeugfabriken und die Produktionslizenz für Dunlop-Reifen in Frankreich besaß.

Das Unternehmen befand sich noch lange in einem Streit um Rückvergütungen aus Motorenpatenten mit der Witwe Levassors. Wegen seiner Haltung in diesem Konflikt wurde René Panhard vom Vorstand gerügt, und er trat noch im gleichen Jahr zurück. Zum Geschäftsführer wurde Arthur Krebs berufen, der dieses Amt bis 1916 ausübte und gleichzeitig Chefingenieur blieb. 1899 erschien der erste Motorenprospekt, der hauptsächlich Stromgeneratoren, Stationär-, Pumpen- und Bootsmotoren enthielt. Die meisten darin angebotenen Produkte waren von Automobilmotoren abgeleitet und beruhten daher auf Daimler-Patenten.[4] Der Motorenbau entwickelte sich zu einem Standbein des Unternehmens, der fast so bedeutend war wie der Fahrzeugbau.

1902 erhielt Krebs ein Patent auf einen automatischen Vergaser.[5] Panhard & Levassor profitierte davon in hohem Maße sowohl durch sparsamere und dabei kräftigere Motoren und Lizenzeinnahmen. Das Unternehmen war nun ein Komplettanbieter im Automobilbereich, der alle Marktsegmente oberhalb der Voiturette abdeckte und nicht weniger als 15 Modelle mit 5, 7, 10, 13, 16, 20 und 30 CV im Katalog anbot, dazu zwei Rennwagen mit 24 und 50 CV, die nicht darin aufgeführt waren. Diese Vielfalt war auch auf die Umstellung von Phénix- auf Centaure-Motoren und die daraus folgenden Doppelungen zurückzuführen.[6] Im jeweiligen Marktsegment gehörte Panhard & Levassor zu den teureren Marken.

Im folgenden Jahr wurde ein neuer, kantiger Kühler eingeführt. Das Unternehmen florierte. 1903 verkaufte Panhard & Levassor 17.107 Automobile in Frankreich. Die USA wurden mit 6.551, meist hochpreisigen, Fahrzeugen zu einem wichtigen Exportmarkt. Das Unternehmen richtete eine Niederlassung in New York City ein.[7] Allerdings musste sich diese recht bald mit einem unangenehmen Problem auseinandersetzen: Die A.L.A.M. (Association of Licensed Automobile Manufacturers, ein einflussreicher Branchenverband), verklagte die Ford Motor Company als einheimischen Autobauer und Panhard & Levassor als renommierten Hersteller von Importfahrzeugen auf Verletzung des Selden-Patents, das Ende 1895 ausgestellt worden war. Nach diesem Universalpatent waren alle in den USA verkauften Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren lizenzpflichtig und die A.L.A.M. wachte über deren Einhaltung.[8] Neben dem immer noch laufenden Verfahren mit Levassors Witwe war dies ein zweiter großer Prozess. Krebs weilte deswegen für mehrere Wochen in den USA und sagte als Zeuge aus.[9] Das Verfahren endete mit einem Vergleich und das Patent blieb bis 1912 gültig, zuletzt allerdings in stark eingeschränkter Form.

Um 1904 generierten Fahrzeuge und Motoren 92 % des Umsatzes bei Panhard & Levassor. Den Rest erwirtschaftete der Maschinenbau, insbesondere im angestammten Bereich Holzwirtschaft.[10] In diesem Jahr eröffnete Panhard & Levassor ein weiteres, 6000 m² großes Werk in Reims.[10]

Der Levassor-Streit endete erst 1914 mit einem Vergleich und beträchtlichen Abstandszahlungen.

Panhard & Levassor 10 CV 4 Zyl. X19 (1914)

Panhard & Levassor 10 CV 4 Zyl. X19 (1914) Panhard X 19 aus der Schlumpf-Sammlung

Panhard X 19 aus der Schlumpf-Sammlung Panhard & Levassor 12 CV 4 Zyl. X31 (1921)

Panhard & Levassor 12 CV 4 Zyl. X31 (1921)

Die Zeit der Schiebermotoren

%252C_Paris_Motor_Show_2018%252C_IMG_0325.jpg.webp)

1910 setzte Panhard & Levassor erstmals einen 4,4-l-Vierzylinder-Schiebermotor nach den Patenten von Charles Yale Knight ein, zunächst nur in einem Personenwagen. 1912 erschien der erste 6-Zylinder-Motor nach diesem System, ab 1913 wurden Schiebermotoren auch in Nutzfahrzeuge eingebaut. 1923 hatten die Motoren „sans Soupapes“ (ohne Ventile) – auch als Achtzylinder-Reihenmotor – alle seitengesteuerten Motoren ersetzt. Sie wurden bis Ende des Zweiten Weltkrieges zum Markenzeichen der Panhard-&-Levassor-Fahrzeuge.

Ab 1925 bot man auch Nutzfahrzeuge mit Holzvergaseranlagen an, ab 1929 auch solche mit Erdgasantrieb. Der Dieselmotor – auch nach dem Knight-Prinzip – hielt 1931 Einzug. Diese Motoren mit bis zu 12 Zylindern wurden auch in Militärfahrzeugen eingesetzt, die die Gesellschaft zunehmend anbot.

Ab 1929 wurde auch eine neue Serie von luxuriösen Sechs- und Achtzylinder-Pkw unter den Modellbezeichnungen 6 CS / 6 DS / 8 DS aufgelegt, die die alten, nach ihrer Motorgröße benannten Wagen ersetzte. Kulminationspunkt war der ab 1936 angebotene Dynamic, der mit seiner stromlinienförmigen Karosserie bis 1940 gebaut wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Panhard & Levassor die Fertigung der technisch komplizierten und daher teuren und anfälligen Schiebermotoren nicht mehr auf, sondern stellte stattdessen unter der Bezeichnung Panhard Kleinwagen mit Boxermotoren, einige Lastwagen und Militärfahrzeuge her.

Pkw-Modelle

Motorentypen

Die Motorenbezeichnungen setzen sich bei Panhard & Levassor aus 1–3 Buchstaben, der Zahl der Zylinder und weiteren 1–2 Stellen zusammen (z. B. P2D oder SK6D8). Hierbei bedeuten:

- P – System Daimler

- M – Phénix

- O – Centaure

- S, T, U, V, W, Z, LU, SU, TU, ZZ – Centaure allégé

- K, RK, SBK, SCK, SK – Schiebermotoren, System Knight

Chassistypen

Die Chassisbezeichnungen geben über Antriebsart und Nutzung des Wagens Auskunft:

- A – J, L – U, Y – Chassis mit Kettenantrieb

- X – Chassis mit Kardanantrieb

- K – Nutzfahrzeug

Modelle mit ventilgesteuerten Motoren (1890–1922)

| Typ | Bauzeitraum | Motorbezeichnung | Chassis | Hubraum | Stückzahl |

|---|---|---|---|---|---|

| 2 / 2 1⁄2 / 3 1⁄3 / 3 3⁄4 CV | 1890–1896 | P2D / 2 Zyl. | 921–1290 cm³ | 180 | |

| 1 1⁄2 CV | 1891–1893 | P2C / 2 Zyl. | 817 cm³ | 15 | |

| 1 CV | 1895 | M2A / 2 Zyl. | 352 cm³ | 1 | |

| 4 / 5 CV | 1895–1902 | M2E / 2 Zyl. | A1 / A2 | 1201 cm³ | 371 |

| 10 CV | 1895–1897 | M2K / 2 Zyl. | 4254 cm³ | 2 | |

| 6 / 7 CV | 1896–1902 | M2F / 2 Zyl. | A1 / A2 | 1648 cm³ | 992 |

| 8 / 10 CV | 1896–1902 | M4E / 4 Zyl. | B1 / B2 | 2402 cm³ | 769 |

| Prototyp | 1897 | M1E / 1 Zyl. | 600 cm³ | 1 | |

| 12 CV | 1897–1902 | M4F / 4 Zyl. | B1 / B2 | 3296 cm³ | 514 |

| 16 CV | 1899–1902 | M4I / 4 Zyl. | 4387 cm³ | 52 | |

| 16 / 18 CV | 1901–1904 | O4F / 4 Zyl. | E / F | 4072 cm³ | 188 |

| 30 / 35 CV | 1901–1903 | O4L / 4 Zyl. | G | 6898 cm³ | 27 |

| 5 CV | 1902 | O2E / 2 Zyl. | A | 1201 cm³ | 14 |

| 7 CV | 1902–1905 | O2R / 2 Zyl. | A / D / N | 1648 cm³ | 583 |

| 10 CV | 1902–1905 | O4E / 4 Zyl. | B / E | 2402 cm³ | 791 |

| 15 CV | 1902–1905 | O4R / 4 Zyl. | C / H | 3296 cm³ | 731 |

| 20 / 24 CV | 1902–1905 | O4I / 4 Zyl. | F / H | 5313 cm³ | 176 |

| 24 CV | 1902–1903 | O²4I / 4 Zyl. | L (Rennwagen) | 5313 cm³ | 11 |

| 50 / 60 CV | 1902–1903 | O²4M / 4 Zyl. | M (Rennwagen) | 8620 cm³ | 12 |

| 8 CV | 1903–1909 | S3E / 3 Zyl. | P | 1801 cm³ | 649 |

| 70 CV | 1903–1904 | S²4M / 4 Zyl. | R (Rennwagen) | 13672 cm³ | 16 |

| 10 CV | 1904–1907 | S4E / 4 Zyl. | S | 2402 cm³ | 29 |

| 15 CV | 1904–1907 | S4R / 4 Zyl. | I / J / S | 3296 cm³ | 896 |

| 18 CV | 1904–1907 | S4F / 4 Zyl. | J | 4072 cm³ | 471 |

| 35 CV | 1904–1905 | O²4L / 4 Zyl. | G | 7450 cm³ | 24 |

| 24 CV | 1905–1906 | S4I / 4 Zyl. | J / O | 5313 cm³ | 260 |

| 35 CV | 1905–1906 | S4L / 4 Zyl. | O | 6898 cm³ | 59 |

| 50 CV | 1905–1909 | Z4O / 4 Zyl. | Q | 10560 cm³ | 108 |

| 24 CV | 1906–1908 | Z4I / 4 Zyl. | U1 | 5313 cm³ | 774 |

| 35 CV | 1906–1909 | Z4L / 4 Zyl. | U1 | 7360 cm³ | 335 |

| 15 CV | 1907–1912 | T4R / 4 Zyl. | U2 / U7 / X / X4 / X11 | 3296 cm³ | 777 |

| 18 CV | 1907–1913 | T4F / 4 Zyl. | U2 / U6 / X1 / X12 | 4072 cm³ | 1715 |

| 24 / 25 CV | 1907–1914 | T4I / 4 Zyl. | K / U1 / U3 / U10 | 5313 cm³ | 472 |

| 10 CV | 1908–1910 | T4E / 4 Zyl. | X | 2402 cm³ | 105 |

| 65 CV | 1908–1910 | T²6S / 6 Zyl. | U4 | 12020 cm³ | 15 |

| 120 CV | 1908 | T³4V / 4 Zyl. | Rennwagen | 12800 cm³ | 3 |

| 8 CV | 1909–1912 | U2E / 2 Zyl. | X2 / X6 | 1201 cm³ | 248 |

| 12 CV | 1909–1912 | U4E / 4 Zyl. | X5 | 2402 cm³ | 1422 |

| 24 CV | 1909–1910 | W6R / 6 Zyl. | U5 | 4950 cm³ | 26 |

| 24 / 25 / 30 CV | 1909–1916 | V6R / 6 Zyl. | U8 / X3 / X13 | 4950 cm³ | 170 |

| 28 / 35 CV | 1910–1915 | V6F / 6 Zyl. | Y | 6597 cm³ | 59 |

| 35 CV | 1910 | T4L / 4 Zyl. | U1 | 7360 cm³ | 18 |

| 50 CV | 1910 | ZZ4O / 4 Zyl. | Q | 10560 cm³ | 1 |

| 12 CV | 1911–1914 | LU4E / 4 Zyl. | X10 / X16 | 2402 cm³ | 1169 |

| 18 CV | 1911–1912 | U6E / 6 Zyl. | X8 / X15 | 3603 cm³ | 125 |

| 10 CV | 1912–1921 | SU4E / 4 Zyl. | X19 | 2150 cm³ | 3020 |

| 12 CV | 1913–1914 | LU4E2 / 4 Zyl. | X20 | 2402 cm³ | 701 |

| 12 CV | 1914–1918 | SU4E / 4 Zyl. | X25 | 2815 cm³ | 881 |

| 7 CV | 1915 | TU4C / 4 Zyl. | X27 | 1243 cm³ | 1 |

| 12 CV | 1920–1922 | SU4D2 / 4 Zyl. | X31 | 2275 cm³ | 1376 |

Modelle mit Schiebermotoren (1910–1940)

| Typ | Bauzeitraum | Motorbezeichnung | Chassis | Hubraum | Stückzahl |

|---|---|---|---|---|---|

| 20 CV | 1910–1915 | K4F / 4 Zyl. | U9 / X7 / X9 / X14 | 4398 cm³ | 1288 |

| 15 CV | 1912–1915 | SK4E / 4 Zyl. | X17 / X21 | 2614 cm³ | 752 |

| 30 CV | 1912–1914 | RK6F / 6 Zyl. | X18 | 6597 cm³ | 30 |

| 20 CV | 1913–1917 | SBK4F / 4 Zyl. | X22 | 4845 cm³ | 100 |

| 20 CV | 1913–1922 | SK4F / 4 Zyl. | X23 / X29 / X34 | 4845 cm³ | 1012 |

| 35 CV | 1913–1919 | SK4L / 4 Zyl. | X24 | 7360 cm³ | 73 |

| 16 CV | 1914–1929 | SK4E2 / 4 Zyl. | X26 / X28 / X36 / X40 / X46 | 3175 cm³ | 7141 |

| 6 CV | 1917 | K4C / 4 Zyl. | X30 | 1110 cm³ | 1 |

| 7 CV | 1920–1921 | K4C2 / 4 Zyl. | X32 | 1190 cm³ | 6 |

| 10 CV | 1921–1924 | SK4C / 4 Zyl. | X37 | 1190 cm³ | 1392 |

| 16 CV | 1921–1922 | SK4E3 / 4 Zyl. | X33 | 3175 cm³ | 72 |

| 35 CV | 1921–1930 | SK8E / 8 Zyl. | X38 / X42 / X54 | 6350 cm³ | 242 |

| 12 CV | 1922–1930 | SK4D / 4 Zyl. | X39 / X43 / X45 | 2297 cm³ | 3506 |

| 20 CV | 1922–1929 | SK4F2 / 4 Zyl. | X35 / X41 / X48 / X53 | 4845 cm³ | 830 |

| 10 CV | 1924–1925 | SK4C3 / 4 Zyl. | X44 | 1390 cm³ | 776 |

| 10 CV | 1924–1929 | SK4C4 / 4 Zyl. | X47 / X60 | 1480 cm³ | 4016 |

| 15 CV | 1924 | SK4D2 / 4 Zyl. | X50 | 2612 cm³ | 1 |

| 20 CV | 1924–1927 | SK4F5 / 4 Zyl. | X49 | 4845 cm³ | 242 |

| 20 CV | 1924 / 1928 | SK4E4 / 4 Zyl. | X51 / X62 | 3564 cm³ | 2 |

| 10 CV | 1925–1926 | SK4?? / 4 Zyl. | X52 | 1654 cm³ | 2 |

| 10 CV | 1925–1926 | SK4?? / 4 Zyl. | X55 | 1650 cm³ | 2 |

| 16 CV | 1926–1931 | SK6D / 6 Zyl. | X57 | 3445 cm³ | 657 |

| 10 CV | 1927–1930 | SK6C2 / 6 Zyl. | X59 | 1829 cm³ | 636 |

| 12 CV | 1927 | | X58 | 2297 cm³ | 1 | |

| 20 CV | 1927–1930 | SK4F6 / 4 Zyl. | X56 | 5319 cm³ | 76 |

| 11 CV | 1928 | SK6?? / 4 Zyl. | X64 | 1970 cm³ | 1 |

| 12 CV | 1928 | SK6C3 / 6 Zyl. | X61 | 2170 cm³ | 8 |

| 12 CV | 1928–1931 | SK6C4 / 6 Zyl. | X63 | 2344 cm³ | 1629 |

| 11 CV | 1929 | SK4C10 / 4 Zyl. | X65 | 2002 cm³ | 1 |

| 6 DS | 1929–1932 | SK6D6 / 6 Zyl. | X66 | 3507 cm³ | 509 |

| 8 DS (Prototyp) | 1929 | SK8E / 8 Zyl. | X67 | 6350 cm³ | 1 |

| 8 DS / 8 cylindres | 1930–1938 | SK8D / 8 Zyl. | X67 | 5084 cm³ | 43 |

| 6 CS | 1930–1932 | SK6C4 / 6 Zyl. | X68 | 2344 cm³ | 1028 |

| 6 CS Spécial | 1930–1933 | SK6C5 / 6 Zyl. | X69 | 2516 cm³ | 1310 |

| 6 CS RL / CS | 1932–1936 | SK6C5 / 6 Zyl. | X72 | 2516 cm³ | 2173 |

| 6 DS RL / DS 23 CV/ DS | 1932–1938 | SK6D7 / 6 Zyl. | X70 / X71 | 4080 cm³ | 509 |

| CS Spécial | 1934–1938 | SK6C7 / 6 Zyl. | X73 | 2861 cm³ | 1535 |

| 6 DS RL N Spécial / DS Spécial | 1934–1937 | SK6D8 / 6 Zyl. | X74 | 4783 cm³ | 142 |

| DS Gazogène | 1934 | SK6C7G / 6 Zyl. | X75 | 2861 cm³ | 1 |

| Dynamic 130 | 1936–1938 | SK6C8 / 6 Zyl. | X76 | 2516 cm³ | 358 |

| Dynamic 140 | 1936–1940 | SK6C9 / 6 Zyl. | X77 / X81 | 2861 cm³ | 2230 |

| Dynamic 20 CV | 1936 | SK6?? / 6 Zyl. | X78 | 3485 cm³ | 1 |

| DS Gazogène 19 CV | 1936 | SK6D8 / 6 Zyl. | X79 | 4783 cm³ | 4 |

| Dynamic 160 | 1937–1938 | SK6C10 / 6 Zyl. | X80 / X82 | 3834 cm³ | 153 |

Literatur

- Bernard Vermeylen: Panhard & Levassor. Entre tradition et modernité. ETAI, Boulogne-Billancourt 2005, ISBN 2-7268-9406-2.

- Reinhard Seiffert: Die Ära Gottlieb Daimlers: Neue Perspektiven zur Frühgeschichte des Automobils und seiner Technik. Vieweg + Teubner, 2009; ISBN 3-8348-0962-4.

- Jacques Rousseau: Guide de l'Automobile française. Éditions Solar, Paris (1988); ISBN 2-263-01105-6.

- William Greenleaf: Monopoly on Wheels: Henry Ford and the Selden Automobile Patent, Great Lakes Books / Wayne State University Press, 2011 (Erstauflage 1955); ISBN 0-8143-3512-8.

- Ferdinand Hediger: Klassische Wagen 1919–1939. Hallwag-Verlag Ostfildern, Juli 1998; ISBN 3-444-10348-4.

- George Nick Georgano (Hrsg.): Complete Encyclopedia of Motorcars, 1885 to the Present. Dutton Press, New York, 2. Auflage, 1973; ISBN 0-525-08351-0.

- G. N. Georgano (Hrsg.), G. Marshall Naul: Complete Encyclopedia of Commercial Vehicles. MBI Motor Books International, Osceola WI, 1979; ISBN 0-87341-024-6.

- Halwart Schrader, Jan P. Norbye: Das Lastwagen-Lexikon. Alle Marken 1900 bis heute. Schrader Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 978-3-613-01837-2

- Thomas Ulrich: Paris-Madrid: Das größte Rennen aller Zeiten, Monsenstein & Vannerdat (2. Auflage, 6. Dezember 2013), ISBN 3-942153-14-9, ISBN 978-3-942153-14-0

- B. von Lengerke: Automobil-Rennen und Wettbewerbe (1894–1907), Fachbuchverlag-Dresden, 1. Auflage (25. April 2014), Faksimilie eines Werks von 1908 (Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin); ISBN 3-95692-272-7, ISBN 978-3-95692-272-5

Weblinks

Einzelnachweise

- Bollée [Amédée], à toute vapeur! gazoline.net

- Messerschmidt: Taschenbuch Deutsche Lokomotivfabriken. Wöhlert, 1977, S. 218–221

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 18

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 22

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 30

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 31

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 34

- Greenleaf: Monopoly on Wheels: Henry Ford and the Selden Automobile Patent, S. 127

- Greenleaf: Monopoly on Wheels: Henry Ford and the Selden Automobile Patent, S. 132

- Vermeylen: Panhard & Levassor. 2005, S. 36