Berliner Verkehrsbetriebe

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)[5] (ehemals Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft) sind ein öffentlich-rechtliches Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Berlin, den sie dort und im angrenzenden Umland mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Omnibussen durchführen. Sie betreiben außerdem einige Fähren auf den Berliner Gewässern. Zwischen 1984 und 1994 betrieb die BVG in West-Berlin die S-Bahn und zwischen 1989 und 1991 die M-Bahn. Über ihr Tochterunternehmen URBANIS GmbH vermietet sie Geschäftsräume in ihren Verkehrsanlagen und auf öffentlichem Straßenland.[6]

| Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | |

|---|---|

| |

| Basisinformationen | |

| Unternehmenssitz | |

| Webpräsenz | www.bvg.de |

| Bezugsjahr | 2016[1] |

| Eigentümer | Land Berlin |

| Rechtsform | Anstalt des öffentlichen Rechts |

| Sitz | Holzmarktstraße 15–17 10179 Berlin |

| Gründung | 1928 |

| Vorstand | Eva Kreienkamp (Vorsitzende des Vorstands) Dirk Schulte (Personal & Soziales) Rolf Erfurt (Betrieb) |

| Aufsichtsrat | Ramona Pop (Vorsitzende) Lothar Stephan (Stellvertreter) |

| Verkehrsverbund | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |

| Mitarbeiter | 15.300 (Stand: 2020)[2] |

| Umsatz | 1201 Mio. € (Stand: 2017)[3] |

| Linien | |

| U-Bahn | 9 Tag- und 8 Nachtlinien |

| Straßenbahn | 22 Tag- und 9 Nachtlinien |

| Bus | 152 Tag- und 62 Nachtlinien |

| Sonstige Linien | 6 Fähren, davon 3 Saisonfähren |

| Anzahl Fahrzeuge | |

| Straßenbahnwagen | 350 |

| Omnibusse | 1492 |

| Statistik | |

| Fahrgäste | 1,126 Mrd. (2020) |

| Haltestellen | 173 U-Bahnhöfe 803 Tag- und 414 Nacht-Straßenbahnhaltestellen 6452 Bushaltestellen |

| Einzugsgebiet | ca. 1000 km²[4] |

| Einwohner im Einzugsgebiet |

3,8 Mio. |

| Länge Liniennetz | |

| U-Bahn-Linien | 153,1 km (tagsüber) 142,0 (nachts) |

| Straßenbahnlinien | 300 km (tagsüber) 109 km (nachts) |

| Buslinien | ca. 1675 km (tagsüber) |

| Betriebseinrichtungen | |

| Betriebshöfe | 11 |

| Länge Gleisanlagen | 825 km |

| Weichen | 1681 |

Die BVG ist Mitglied im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Geschichte

Vor der Bildung der Einheitsgemeinde Groß-Berlin im Jahr 1920 gab es auf dem Stadtgebiet verschiedene, voneinander unabhängige Unternehmen, die öffentlichen Personennahverkehr durchführten. So gab es die 1868 privat gegründete Allgemeine Berliner Omnibus-Actien-Gesellschaft (ABOAG), die 1897, ebenfalls privat, entstandene Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin (Hochbahngesellschaft) und zahlreiche Straßenbahnunternehmen. Die meisten Straßenbahnbetriebe wurden nach dem Ersten Weltkrieg zusammengeführt und gingen in dem am 13. Dezember 1920 gegründeten Kommunalbetrieb Berliner Straßenbahn auf. Aufgrund massiver finanzieller Probleme wurde dieser städtische Straßenbahnbetrieb am 8. September 1923 aufgelöst und die privatrechtliche Berliner Straßenbahn-Betriebs-GmbH gegründet, die den Betrieb am 10. September zunächst nur mit einem deutlich reduzierten Liniennetz und Fahrplanangebot aufnehmen konnte.[7]

Es gab jedoch weder aufeinander abgestimmte Fahrpläne noch Fahrpreise. Dies wurde als ein untragbarer Zustand empfunden, besonders wegen des mit fast 900 km² riesigen Stadtgebiets. Ernst Reuter, der 1926 das Dezernat für Verkehr und Versorgungsbetriebe im Magistrat übernahm, setzte sich für die Beendigung dieses Missstandes ein. Am 9. März 1927 schlossen die Berliner Straßenbahn-Betriebs-Gesellschaft, die Hochbahngesellschaft und die Allgemeine Berliner Omnibus AG den sogenannten Interessengemeinschafts-Vertrag, mit dem am 15. März 1927 der 20-Pfennig-Einheitstarif zwischen den drei Verkehrsmitteln in Kraft trat. Der Tarif erlaubte das einmalige Umsteigen innerhalb eines Verkehrsmittels beziehungsweise zur Straßenbahn oder U-Bahn, ab dem 1. Januar 1928 auch zum Autobus.[8]

Es stellte sich jedoch heraus, dass dieser Tarif nicht ausreichend war, um einen fairen Interessenausgleich zwischen den drei Unternehmen herbeizuführen. Jedes wirtschaftete weiterhin für sich allein. Die privaten Bus- und U-Bahn-Gesellschaften waren jedoch gegenüber der städtischen Straßenbahn-Gesellschaft steuerlich benachteiligt. Auf die Hochbahn entfiel das höchste Investitionsvolumen. Sie zahlte hohe Steuern auf ihr Kapital, auf sie entfiel jedoch nur ein relativ geringer Umsatz.

Um diese Probleme unter einem gemeinsamen Dach zu beheben, wurde am 10. Dezember 1928 die Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (BVG) mit einem Kapital von 400 Millionen Reichsmark gegründet.[9]

Bereits zum Jahresanfang 1928 skizzierte Ernst Reuter seine Gedanken zum Ausbau des Berliner Verkehrs in der Zeitung Vorwärts und ging vor allem auf geplante Fahrzeugbeschaffungen und Finanzierungsfragen ein.[10]

Am 1. Januar 1929 nahm die Gesellschaft den Betrieb auf. Wenige Wochen nach der Gründung der BVG wurden umfangreiche Pläne zum Ausbau des Schnellbahnnetzes vorgestellt, von denen aber nur ein Teil umgesetzt werden konnte.[11]

Der Streik bei der Berliner Verkehrs-AG vom November 1932 gehörte zu den spektakulärsten Arbeitskämpfen in der Endphase der Weimarer Republik.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ernannte der Staatskommissar für Berlin, Julius Lippert, den NSDAP-Politiker und späteren Waffen-SS-Soldaten Johannes Engel zum Aufsichtsratschef der BVG. Der Vorstand und die meisten leitenden Angestellten wurden gekündigt oder entmachtet. 1934 wurde Wilhelm Benninghoff zum Betriebsführer ernannt. Im Zweiten Weltkrieg setzte die BVG rund 4000 Zwangsarbeiter ein, für die das Unternehmen ein eigenes Barackenlager baute.[12][13]

Am 1. Januar 1938 wurde das Unternehmen unter der Bezeichnung Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) ein Eigenbetrieb der Stadt Berlin. Aufgrund der Teilung Berlins bildete sich am 1. August 1949 eine eigene BVG-Verwaltung im Ostteil der Stadt, die ab 1. Januar 1969 unter der Bezeichnung VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) firmierte.

Im Jahr 1972 wurde die BVG durch das Lied Mensch Meier (LP Keine Macht für Niemand) der Band Ton Steine Scherben über die Berliner Grenzen hinaus berühmt. Es prangerte die damaligen Fahrpreiserhöhungen an und forderte zum Schwarzfahren auf („Ne, ne, ne, eher brennt die BVG“).

Als Folge der deutschen Wiedervereinigung fusionierten BVG (West) und BVB (Ost) am 1. Januar 1992 unter dem Namen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). 1994 wurde die BVG in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt.

Am 12. Dezember 2004 führte die BVG ein sogenanntes Metronetz ein. Die Metrolinien, zu denen sowohl MetroTram- als auch MetroBus-Linien gehören, verbinden nachfragestarke Bereiche auf dem möglichst kürzesten Weg. Diese Linien verkehren 24 Stunden am Tag, in der Regel werktags zwischen 6 und 21 Uhr mit einem Mindesttakt von 10 Minuten.

Im August 2008 verlegte die BVG ihren Hauptsitz in die neue BVG-Zentrale im Trias-Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Jannowitzbrücke. Die bisherigen Standorte an der Potsdamer Straße sowie an der Rosa-Luxemburg-Straße (heutiges Grenander-Haus) wurden weitgehend aufgegeben und für 36 Millionen Euro veräußert. Der Umzug in den Trias kostete zehn Millionen Euro, die Monatsmiete im Trias 246.000 Euro, ab 2014 256.500 Euro und ab 2019 knapp 266.000 Euro. Hinzu kommen Nebenkosten in Höhe von 95.000 Euro.[14] Die Gebäude an den bisherigen Standorten wurden von der BVG 2008 verkauft, die Bus- und U-Bahn-Leitstellen waren dort noch zur Miete bis 2015 untergebracht, die neuen Räumlichkeiten in den Trias Towers sind lediglich angemietet.[15] Seit August 2015 befindet sich die U-Bahn-Betriebsleitstelle in einem Neubau auf dem Gelände der Betriebswerkstatt Friedrichsfelde.

Für eine Werbekampagne engagierte die BVG 2015 den Sänger Kazim Akboga, der als Fahrkartenkontrolleur in einer U-Bahn seinen Song Is mir egal aufführte. Das Video verbreitete sich schnell viral und erreichte bald über zwölf Millionen Aufrufe.[16] Nach diesem Erfolg startete die BVG in der preisgekrönten Kampagne „Weil wir dich lieben“ zahlreiche weitere Werbeaktionen, um das Image des Unternehmens zu verbessern. Hier werden mit großem Erfolg unter Einsatz der „Berliner Schnauze“ Themen rund um den ÖPNV, die Stadt Berlin und die Gesellschaft als Ganzes humoristisch aufbereitet und mit der BVG verknüpft.[17] Mit einer weiteren Werbekampagne im Dezember 2019 erregte die BVG Aufmerksamkeit, sie bewarb sich vermeintlich um den Titel „Weltkulturerbe“.[18][19][20][21]

Übersicht über die BVG-Direktoren und Vorstandsvorsitzenden

Die BVG wurde seit ihrer Gründung im Jahr 1929 jeweils von bis zu fünf Direktoren geleitet. Die Liste gibt einen unvollständigen Überblick über die Direktoren der BVG (West)[22] und der Vorstandsvorsitzenden ab 1994.

Nach dem überraschenden Tod von Andreas von Arnim im Frühjahr 2005 wurde im Herbst desselben Jahres nach längerer Suche Andreas Sturmowski neuer Vorstandsvorsitzender der BVG, dessen Vertrag 2010 nicht verlängert wurde. Der Aufsichtsrat der BVG wählte am 28. Mai 2010 Sigrid Evelyn Nikutta zur Vorstandsvorsitzenden, die ihre Position am 1. Oktober 2010 antrat. Nachdem Nikutta Ende 2019 zu DB Cargo wechselte, wurde Eva Kreienkamp als neue BVG-Chefin bestimmt.[23]

| Name | von | bis |

|---|---|---|

| Fritz Brolat | 1929 | 1931 |

| Ernst Lüdtke | 1929 | 1933 |

| Wilhelm Majerczik | 1929 | 1930 |

| Gotthard Quarg | 1929 | 1933 |

| Hermann Zangemeister | 1929 | 1933 |

| Wilhelm Benninghoff | 1933 | 1938 |

| Georg Thomas | 1933 | 1934 |

| Max Reschke | 1934 | 1937 |

| Alfred Lorenz | 1935 | 1938 |

| Otto Ulmer | 1937 | 1945 |

| Max Mroß | 1939 | 1945 |

| Franz Fink | 1939 | 1945 |

| Walter Schneider | 1945 | 1963 |

| Wilhelm Knapp | 1945 | 1949[24] |

| Walter Struwe | 1945 | 1970 |

| Johannes Warnke | 1945 | 1960 |

| Fritz Neubecker | 1947 | 1968 |

| Richard Timm | 1952 | 1958 |

| Karl König | 1960 | 1965 |

| Heinz Goltz | 1966 | 1975 |

| Alfred Silber | 1969 | 1979 |

| Joachim Piefke[25] | 1971 | 1986 |

| Bruno Frank | 1972 | 1982 |

| Hans-Erhardt von Knobloch | 1977 | 1986 |

| Willi Diedrich | 1980 | 1988 |

| Harro Sachße | 1983 | 1994 |

| Helmut Döpfer | 1986 | |

| Konrad Lorenzen | 1988 | 1994 |

| Rüdiger vorm Walde | 1994 | 2001 |

| Andreas von Arnim | 2002 | 2005 |

| Andreas Sturmowski | 2005 | 2010 |

| Sigrid Evelyn Nikutta | 2010 | 2019 |

| Eva Kreienkamp | 2020 |

Liniennetz

Die Größe des Einzugsgebietes wird von der BVG mit „fast 1000 km²“ angegeben, in dem danach „rund 3,4 Millionen Menschen“ leben.[4] Zum Vergleich: nach offiziellen Angaben hat allein die Stadt Berlin 3.664.088 Einwohner auf einer Ausdehnung von 891,68 km².

U-Bahn

Die BVG ist Betreiber des – gemessen an Streckenlänge und Anzahl der Stationen – größten U-Bahn-Netzes im deutschsprachigen Raum. Tagsüber sind täglich neun U-Bahn-Linien in Betrieb, zudem wird in den Wochenendnächten (Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag) durchgehender Betrieb angeboten (außer auf der kürzesten Linie U4).

Straßenbahn

Die BVG betreibt 22 Straßenbahnlinien, davon neun MetroTram-Linien im 24-Stunden-Betrieb, die tagsüber mindestens im 10-Minuten-Takt und nachts mindestens im 30-Minuten-Takt befahren werden.

Bedingt durch unterschiedliche verkehrspolitische Doktrin im damaligen West- und Ost-Berlin wurde die Straßenbahn im Westteil der Stadt einst gänzlich eingestellt und abgebaut, während sie im Ostteil der Stadt bis heute ein bedeutsames Verkehrsmittel ist. Mittlerweile erfolgt wieder eine schrittweise Erweiterung der Strecken von Osten ausgehend in die ehemaligen Westbezirke.

Omnibus

.jpg.webp)

Die BVG besitzt eine eigene Flotte von Stadtbussen diverser Typen. Dazu zählen neben den bekannten Doppeldeckerbussen auch Eindeckerbusse und seit den 1990er Jahren Schubgelenkbusse. Auf peripheren Linien und im Spätverkehr werden teilweise Klein- und Midibusse (von Subunternehmen) eingesetzt.

Tagsüber bietet die BVG 152 Stadtbuslinien, davon 17 Metrobuslinien im 24-Stunden-Betrieb („M“-Linien) sowie 13 Express-Buslinien („X“-Linien) an. Dazu kommen 45 Nachtbuslinien („N“-Linien).

In einem Testprojekt wurden von August 2015 bis Oktober 2019 auch Batteriebusse planmäßig eingesetzt. Diese waren auf der Linie 204 (Berlin-Südkreuz – Zoologischer Garten) im Einsatz.[26][27]

Bis Oktober 2019 wurden zur Elektrifizierung der Busflotte insgesamt 30 Elektrobusse der Hersteller Solaris und Mercedes-Benz geliefert. Die Serienmodelle der Busse sind zwölf Meter lange Eindecker mit Platz für 70 Fahrgäste. Der klimatisierte Mercedes-Bus hat eine Reichweite von 150 Kilometern und wird per Kabel geladen. Diese fahren hauptsächlich auf den Linien 142, 194, 259, 300 und 347.[28]

Seit 27. August 2020 kommen auf der Linie 200 elektrische Gelenkbusse vom Typ Solaris Urbino 18 electric zum Einsatz.[29]

Fähren

Die BVG bietet über Subunternehmen sechs Fährlinien innerhalb Berlins an, davon drei nur in der Sommersaison. Fünf Linien betreibt die Weiße Flotte GmbH (Stralsund) und eine Linie (F10) die Stern und Kreisschiffahrt GmbH Berlin.

S-Bahn

In der Zeit vom 9. Januar 1984 bis zum 31. Dezember 1993 war die BVG Betreiber der S-Bahn-Linien in West-Berlin. Die S-Bahn-Linien im Ostteil der Stadt wurden hingegen weiter von der Deutschen Reichsbahn betrieben. Mit der Zusammenführung von Deutscher Reichs- und Bundesbahn übernahm zum 1. Januar 1994 die zum selben Zeitpunkt gegründete bundeseigene Deutsche Bahn AG den Betrieb.

Ridesharing-/Sammeltaxidienst „BerlKönig“

Seit September 2018 betreibt die BVG zusammen mit dem Startup ViaVan, einem Joint Venture aus Via und Mercedes-Benz Vans, den Ridesharing-Dienst (Anruf-Sammeltaxi) BerlKönig. Der nur per Mobiltelefon-App buchbare Dienst ist kein Taxi-Angebot und kein Tür-zu-Tür Service und die Betreiber sehen sich auch nicht als Konkurrenz zum Taxi, sondern als Erweiterung des ÖPNV. Sie nutzen hier eine Experimentierklausel im § 2 Abs. 7 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), die die praktische Erprobung neuer Verkehrsarten oder Verkehrsmittel auf Zeit, wie diesen atypischen Busverkehr mit Haltepunkten, gestattet.

BerlKönig hat sein Einsatzgebiet innerhalb des östlichen S-Bahn-Ringes sowie im sogenannten Komponistenviertel in Weißensee, dem Gebiet um die Michelangelostraße sowie einem Streifen, der vom nördlichen Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen bis zur Bornholmer Straße reicht. Dazu zählen ebenfalls Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Rund 5000 Zustiegspunkte wurden in dem Areal definiert, etwas über 600 an normalen Bushaltestellen, der Rest sind sogenannte „virtuelle Haltestellen“, meist an Straßenkreuzungen.

Des Weiteren wird seit August 2019 ein digitaler Rufbus unter dem Namen BerlKönig BC zwischen dem U-Bahnhof Rudow und dem brandenburgischen Schulzendorf erprobt.[30]

O-Bus

Von 1933 bis 1965 existierten in den Bezirken Spandau und Steglitz zwei nicht miteinander verbundene Oberleitungsbus-Systeme mit bis zu drei Linien:

- A31 vom Spandauer Hauptbahnhof (seit 1997 Stresow) zur Gartenstadt Staaken (Länge 6,7 km),

- A32 vom U-Bahnhof Breitenbachplatz zum Bahnhof Marienfelde (9,4 km) und

- A97 vom Bahnhof Steglitz nach Mariendorf, Kaiserstraße (4,8 km) als Ersatz der letzten meterspurigen Straßenbahnlinie.

Bei der BVG-Ost gab es vier Oberleitungsbus-Linien in den Bezirken Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Lichtenberg:

- O40 vom Ostbahnhof zum Robert-Koch-Platz

- O14 zwischen Loeperplatz in Lichtenberg und Bahnhof Lichtenberg. Mit der Verlängerung bis zur Kreuzung Grunerstraße Ecke Klosterstraße erhielt sie die Liniennummer O30.

- O30 Mit einer weiteren Verlängerung über Alexanderplatz, Greifswalder Straße, Dimitroffstraße (seit 1990: Danziger Straße), Leninallee (seit 1992: Landsberger Allee) und dem Forckenbeckplatz zum Loeperplatz. Am 29. April 1954 wurde die Linie zum Ostring geschlossen.

- O37 Leninallee Ecke Dimitroffstraße zum Bahnhof Lichtenberg, die aus den Omnibuslinien A41 und A37 entstand

Das O-Bus-Netz erreichte mit 45,5 Kilometern Streckenlänge seine größte Ausdehnung.

M-Bahn

Ab 1983 wurde in West-Berlin in der Nähe des Potsdamer Platzes eine 1,6 Kilometer lange Magnetbahn für den Nahverkehr gebaut, die sogenannte M-Bahn. Ihre Trasse wurde aber aufgrund der Wiedervereinigung West- und Ost-Berlins für den Wiederaufbau der durch den Mauerbau getrennten U-Bahn-Linie U2 benötigt, daher wurde die M-Bahn 1992 wieder abgebaut und ihre Weiterentwicklung eingestellt.[31] Ein geplanter Wiederaufbau zwischen dem Bahnhof Flughafen Schönefeld und dem Flughafengebäude zerschlug sich daraufhin binnen kurzer Zeit.

Informationssysteme

In den drei Unternehmensbereichen U-Bahn, Bus und Straßenbahn der BVG werden unter anderem folgende Systeme eingesetzt:

- Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL), bei der U-Bahn: Leit-, Informations- und Sicherungssystem (LISI)

- IVU.Suite (IVU) zur Fahrzeug- und Personaldisposition bei Bus, U-Bahn und Straßenbahn

- Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem (DAISY) (dynamische Fahrgastinformation)

- Digitale Funksysteme Tetrapol (Bus) und TETRA (U-Bahn)

- Analoges Funksystem (Straßenbahn)

Ersatzleistungen

Die BVG bietet für ihre Dienstleistungen eine Garantie an:

- Verschmutzte Kleidung wird auf Kosten der BVG gereinigt, wenn die Ursache von der BVG zu vertreten ist.

- Fahrtkosten werden erstattet (in Form eines Fahrscheins oder in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr Taxikosten bis 25 Euro), wenn eine Fahrzeitverlängerung von mehr als 20 Minuten gegenüber dem aktuellen Fahrplan auftritt und die Ursache durch die BVG zu vertreten ist.[32]

Sollten Streitigkeiten auftreten, die sich nicht klären lassen, können sich Kunden vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung an die Schlichtungsstelle Nahverkehr Ost wenden.

Seit September 2010 bietet die BVG in Kooperation mit Taxi Berlin einen Taxi-Ersatzverkehr. Dieser soll insbesondere kurzfristig Ausfälle auffangen, bis beispielsweise Ersatzbuslinien eingerichtet werden.

Die Fahrt ist in den von der BVG gerufenen Großraumtaxis mit dem Hinweis „Ersatzverkehr im Auftrag der BVG“ kostenlos. Die Fahrgäste können jedoch nicht selbst ein Taxi bestellen.

Fundbüro

In den Verkehrsmitteln der BVG werden täglich eine Unzahl an verschiedensten Dingen verloren und viele davon auch wieder gefunden. Die BVG stellt eine Fundsachendatenbank öffentlich zur Verfügung. Das Fundbüro befindet sich jetzt in der Rudolfstraße 1–8, 10245 Berlin-Friedrichshain und ist dort verkehrsgünstig am S+U-Warschauer Straße gelegen.

Finanzen

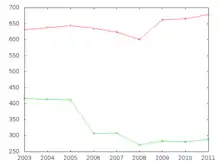

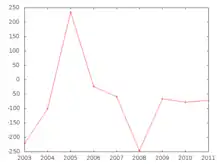

Die BVG bestreitet ihre Ausgaben neben den Fahrgeld- und sonstigen Einnahmen durch öffentliche Zuwendung, deren Höhe von 2005 zu 2006 deutlich zurückgegangen ist. Der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuschüsse lag 2007 bei 67 %.[33] Im Jahr 2013 konnte er auf 99 % gesteigert werden.[34] 2014 erzielte die BVG mit einem handelsrechtlichen Ergebnis von 7,4 Millionen Euro erstmals in der Unternehmensgeschichte ein positives Geschäftsergebnis (schwarze Null), das nicht auf Sondereffekten beruhte.[35]

Umsatz

| Jahr | Umsatzerlöse | Öffentliche Zuwendung | Ergebnis |

|---|---|---|---|

| 2003 | 631 Mio. € | 416 Mio. € | −221 Mio. € |

| 2004 | 638 Mio. € | 413 Mio. € | −101 Mio. € |

| 2005 | 644 Mio. € | 412 Mio. € | 235 Mio. € |

| 2006 | 636 Mio. € | 307 Mio. € | −23 Mio. € |

| 2007 | 624 Mio. € | 308 Mio. € | −59 Mio. € |

| 2008 | 601 Mio. € | 272 Mio. € | −246 Mio. € |

| 2009 | 662 Mio. € | 283 Mio. € | −66 Mio. € |

| 2010 | 666 Mio. € | 281 Mio. € | −78 Mio. € |

| 2011 | 678 Mio. € | 289 Mio. € | −71 Mio. € |

| 2012 | 700 Mio. € | 264 Mio. € | −58 Mio. € |

| 2013 | 741 Mio. € | 268 Mio. € | −17 Mio. € |

| 2014 | 800 Mio. € | 283 Mio. € | 7 Mio. € |

| 2015 | 821 Mio. € | 286 Mio. € | 18,3 Mio. € |

| 2016 | 1186 Mio. € | 305 Mio. € | 11,7 Mio. € |

| 2017 | 1201 Mio. € | 303 Mio. € | 12,9 Mio. € |

Die Daten entstammen den Geschäftsberichten der BVG der Jahre 2005–2017 und beziehen sich jeweils auf den Konzern.

Beteiligungen

| VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH (VCDB), Dresden | 25,1 % |

| VDV eTicket Service GmbH & Co. KG, Köln | 2,54 % |

| IFB Institut für Bahntechnik GmbH, Berlin | 7,7 % |

| Partner für Berlin Holding Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH, Berlin | 4,1 % |

| BVG Beteiligungsholding Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin | 100 % |

| BVB Bus-Verkehr-Berlin KG Omnibus-Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co., Berlin | 25,1 % |

| BVG Beteiligungsholding GmbH & Co. KG, Berlin beteiligt an: | 100 % |

| • URBANIS GmbH, Berlin | 100 % |

| • BT Berlin Transport GmbH (BT), Berlin | 100 % |

| • IOB Internationale Omnibusbahnhof-Betreibergesellschaft mbH, Berlin | 100 % |

| • BVG Projekt GmbH, Berlin | 100 % |

Corporate Identity

Corporate Design

Nach der Vereinigung von BVG (West) und BVB (Ost) ließen sich die Berliner Verkehrsbetriebe von der Firma MetaDesign ein Corporate Design entwickeln. Dieses legt für Fahrzeuge, Haltestellen, Informations- und Leitsysteme sowie für Briefschaft das Erscheinungsbild inklusive Farben und Schriftarten und -größen fest. Dieses Corporate Design findet Anwendung und wird bei Bedarf (beispielsweise für Farben neuer Linien) entsprechend weiterentwickelt.

Farben

Die wichtigsten Farben sind wie folgt festgelegt:[37]

| Zweck | Farbname | RAL | CMYK | RGB (Hex) |

|---|---|---|---|---|

| Grundfarbe BVG-Logo | Verkehrsgelb | RAL 1023 | 0,5,100,0 | 240, 215, 34 (#F0D722) |

| Produktsignets | ||||

| Grundfarbe U-Bahn | Verkehrsblau | RAL 5017 | 100,50,0,10 | 17, 93, 145 (#115D91) |

| Grundfarbe Tram | Verkehrsrot | RAL 3020 | 0,100,100,0 | 190, 20, 20 (#BE1414) |

| Grundfarbe Bus | Verkehrspurpur | RAL 4006 | 40,100,0,0 | 149, 39, 110 (#95276E) |

| Grundfarbe Fähre | Lichtblau | RAL 5012 | 80,20,0,0 | 82, 141, 186 (#528DBA) |

| U-Bahn-Linien | ||||

| Kennfarbe U1 | Gelbgrün | RAL 6018 | 70,0,100,10 | 125, 173, 76 (#7DAD4C) |

| Kennfarbe U2 | Blutorange | RAL 2002 | 0,85,100,0 | 218, 66, 30 (#DA421E) |

| Kennfarbe U3 | Türkisgrün | RAL 6016 | 100,30,80,0 | 0, 122, 91 (#007A5B) |

| Kennfarbe U4 | Verkehrsgelb | RAL 1023 | 0,5,100,0 | 240, 215, 34 (#F0D722) |

| Kennfarbe U5 | Rehbraun | RAL 8007 | 55,80,90,10 | 126, 83, 48 (#7E5330) |

| Kennfarbe U6 | Blaulila | RAL 4005 | 55,65,0,5 | 140, 109, 171 (#8C6DAB) |

| Kennfarbe U7 | Lichtblau | RAL 5012 | 80,20,0,0 | 82, 141, 186 (#528DBA) |

| Kennfarbe U8 | Enzianblau | RAL 5010 | 100,60,0,20 | 34, 79, 134 (#224F86) |

| Kennfarbe U9 | Pastellorange | RAL 2003 | 0,55,100,0 | 243, 121, 29 (#F3791D) |

| Fahrzeuge | ||||

| Fahrzeuge Dach | Verkehrsweiß | RAL 9016 | 5,0,0,0 | 252, 255, 255 (#FCFFFF) |

| Fahrzeuge Hauptflächen | Verkehrsgelb | RAL 1023 | 0,5,100,0 | 240, 215, 34 (#F0D722) |

| Fahrzeuge Bodenbereich | Schiefergrau | RAL 7015 | 15,0,0,80 | 89, 91, 98 (#595B62) |

Typografie

Die Hausschrift der BVG ist FF Transit. Dies ist eine speziell für die Ansprüche eines Verkehrsunternehmens entwickelte Schriftart. Die gebräuchlichen Piktogramme und Signets sind als Zeichen in speziellen Zeichensätzen abgelegt. Diese für die BVG entwickelte Schriftart wird mittlerweile von anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland eingesetzt. Sie basiert auf der Schriftenfamilie Frutiger des Typografen Adrian Frutiger und wurde von MetaDesign Anfang der 1990er Jahre für die Verwendung im Rahmen von Fahrgastinformationen überarbeitet. Die Hausschrift wird nicht mehr durchgängig verwendet. So zeigt das Magazin Typojournal zahlreiche „Schriftenvergehen“ auf, unter anderem bei Fahrscheinentwertern, Dienstkleidung und Stationsbeschilderungen.[38][39]

Corporate Behaviour

Die BVG ist zur Anwendung des Deutschen Corporate Governance Kodex und des Landesgleichstellungsgesetzes verpflichtet.[40] Sie wurde im Jahr 2012 für ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement mit dem Exzellenz-Siegel des Corporate Health Award in der Kategorie Verkehr/Handel/Logistik ausgezeichnet.[41]

Kundenmagazin PLUS

Die BVG gibt monatlich das Kundenmagazin PLUS in gedruckter Form und als PDF in elektronischer Form heraus. Das Heft, das unter anderem in Bussen, Straßenbahnen und an U-Bahnhöfen erhältlich ist, enthält Informationen zum Nahverkehr sowie über Berliner Attraktionen.[42][43] Die erste Ausgabe des Kundenmagazins PLUS (Abkürzung für: Positiv Leistungsstark und Sicher) erschien am 1. Juli 1996. Anfangs wurde es als Instrument der Kundenbindung betrachtet. Mit der Gründung des BVG-Clubs mit besonderen Angeboten für Abonnenten wurde BVG-PLUS stärker ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.[44]

Jelbi

Seit Juni 2019 bietet die BVG die App „Jelbi“ an,[45] mit der die kürzesten Routen intermodal durch Nutzung verschiedener Mobilitätspartner gefunden werden können. Ziel der BVG und deren Partnern ist die „Erprobung einer multimodalen und intermodalen Mobilitätsplattform“.[46] Neben dem Kauf von BVG-Tickets können unter anderem E-Scooter, Fahrräder sowie Leihautos gebucht werden.[47] Zudem sind sogenannte „Hubs“ eingerichtet, an denen die verschiedenen Verkehrsmittel für den Umstieg bereitstehen.[48] Eine Exklusivität zwischen der BVG und den Partnerunternehmen besteht nicht.[46]

Die Berliner Beauftragte für Datenschutz kritisierte, dass die App „nicht als datenschutzkonform“ zu bewerten sei.[49]

Literatur

- Ernst Reuter: Rationalisierung der Berliner Verkehrsbedienung. In: Verkehrstechnik, 9. Jg., Heft 26 (29. Juni 1928), S. 437–439.

- Ernst Reuter: Die Gründung der Berliner Verkehrs-A.-G. In: Verkehrstechnik, 9. Jg., Heft 50 (14. Dezember 1928), S. 917–919.

- Die BVG und ihr Betrieb 1934. 1934, hrsg. von der Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (BVG). Restaurierter und digitalisierter Nachdruck 2019 durch den GVE-Verlag, Berlin, ISBN 978-3-89218-934-3. Nachdruck 1980 durch den Verlag J. O. Slezak, Wien, ISBN 3-900134-67-7.

- BVGer in der ersten Reihe. BVG-Arbeiter gestalten Geschichte 1945–1952. 1973, hrsg. von der Betriebsparteiorganisation der SED – Kommission zur Erforschung der Betriebsgeschichte – im VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe.

- 50 Jahre BVG: ein Rückblick auf ein Stück Berliner Verkehrsgeschichte. Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG), Berlin 1979.

- Claus Garbe: Gesundheitszustand und gesundheitliche Risiken von Linienbusfahrern in Berlin (West), SozEp-Berichte 2/1981, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1981, ISBN 3-49602069-5.

- Sigurd Hilkenbach, Wolfgang Kramer: Typisch Berlin – Ein BVG-Porträt. 1987, überarbeitete Festschrift „50 Jahre BVG“, hrsg. von den Berliner Verkehrs-Betrieben, Eigenbetrieb von Berlin (BVG).

- Aus rot wird braun. die BVG nach 1933. Ausstellung im U-Bahnhof Alexanderplatz. 16. Mai – 31. Dezember 2013.

- Heinz Reif: Mobilität für alle – 75 Jahre BVG, 1929–2004. Festschrift zum 75. Jubiläum. Hrsg.: Berliner Verkehrsbetriebe [BVG]. Berlin 2007 (old.bvg.de (Memento vom 15. Oktober 2014 im Internet Archive)).

- Christian Dirks, Jörg Pache, Thorsten Beck: Aus Rot wird Braun. Die BVG 1929–1945. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2015, ISBN 978-3-95462-542-0.

Weblinks

- Offizielle Website der BVG

- Offizielle Website von BerlKönig, dem Service von BVG und ViaVan, um Fahrten im Stadtgebiet zu teilen.

- Liniennetz/Stadtplan der BVG

- Fundsachen online suchen

Einzelnachweise

- Zahlenspiegel 2017. (PDF) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 5. April 2017, abgerufen am 14. April 2017.

- BVG-Zahlenspiegel 2020

- Lagebericht & Jahresabschluss 2017, S. 58.

- BVG-Kurzportrait. Website der BVG, abgerufen am 21. Februar 2014.

- Amtsgericht Charlottenburg, HRA 31152.

- Satzung für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (Memento vom 7. November 2014 im Internet Archive)

- 7. September 1923: Verkehrs-Drosselung statt Straßenbahn-Sanierung und Die Straßenbahn im Stadtparlament. In: Vossische Zeitung, 7. September 1923, Morgenausgabe, Beilage S. 1, abgerufen am 10. Dezember 2019.

- 15. März 1927: Erster Tag Einheitstarif. – Glatte Verkehrsabwicklung. – Die Flut fortgeworfener Hochbahnscheine. In: Vorwärts, 15. März 1927, Abendausgabe Nr. 125, S. 6, abgerufen am 18. Dezember 2019.

- Heiko Schützler: 10. Dezember 1928: Die BVG wird gegründet. In: Berlinische Monatsschrift (Luisenstädtischer Bildungsverein). Heft 6, 2000, ISSN 0944-5560, S. 118–123 (luise-berlin.de).

- 1. Januar 1928: Ernst Reuter: Berliner Verkehrsaussichten für 1928. In: Vorwärts, 1. Januar 1928, Morgenausgabe Nr. 1, S. 13, abgerufen am 19. Dezember 2019.

- 29. Januar 1929: Es geht vorwärts im Schnellbahnbau! - Ein Bauprogramm für die nächsten fünf Jahre. In: Vorwärts, 29. Januar 1929, Morgenausgabe Nr. 47, S. 6, abgerufen am 18. Dezember 2019.

- BVG hat in der NS-Zeit Schuld auf sich geladen. In: Der Tagesspiegel. 11. November 2015, abgerufen am 19. Oktober 2019.

- Berliner Verkehrsbetriebe stellen sich Rolle in der NS-Zeit. In: Berliner Zeitung. Abgerufen am 19. Oktober 2019.

- BVG-Zentrale zieht um für zehn Millionen Euro. In: Der Tagesspiegel, 6. August 2008

- Wir ziehen nach Mitte (Memento vom 22. März 2009 im Internet Archive); Pressemeldung der BVG zum Umzug

- BVG „Is mir egal“ (feat. Kazim Akboga). Bei: YouTube, 11. Dezember 2015.

- Martell Beck: „Zuallererst habe ich Demut gelernt“ – Interview. In: GrowthUp. 28. Mai 2020, abgerufen am 4. Juni 2020.

- Julius Betschka: „Seid ihr komplett bescheuert?“: BVG will Weltkulturerbe werden. Weil sie sich als Kulturgut sieht und Bedingungen der Unesco erfüllt sieht, will sich die BVG als Weltkulturerbe bewerben. Ist alles wieder nur ein Werbe-Gag? In: Der Tagesspiegel. 9. Dezember 2019, abgerufen am 28. März 2020.

- Kate Ferguson: Weltkulturerbe BVG? Aber ja! Die Berliner Verkehrsbetriebe haben eine Kampagne gestartet, um als Weltkulturerbe anerkannt zu werden. Kate Ferguson findet, die BVG verdiene einen Platz in derselben Liga wie Machu Picchu und Taj Mahal. In: Deutsche Welle. 23. Dezember 2019, abgerufen am 28. März 2020.

- Gustav Theile: Berliner Verkehrsbetriebe wollen Weltkulturerbe werden. „Seid ihr bescheuert?“ In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9. Dezember 2019, abgerufen am 28. März 2020.

- Jan Ahrenberg: Nächster Halt: Welterbe. Marketingchef Dr. Martell Beck erklärt, warum die BVG Weltkulturerbe werden will. In: BVG-Magazin PLUS. 8. Januar 2020, abgerufen am 29. März 2020 (Martell Beck im Interview, BVG-Magazin PLUS, Heft Januar 2020).

- Sigurd Hilkenbach, Wolfgang Kramer: Typisch Berlin – Ein BVG-Porträt. überarbeitete Festschrift „50 Jahre BVG“. Hrsg.: Berliner Verkehrs-Betriebe [BVG]. Berlin 1987.

- Neue BVG-Chefin kommt von Mainz nach Berlin. In: rbb24.de. 29. April 2020, abgerufen am 29. April 2020.

- Zur BVG-Ost übergegangen.

- Bekannt als „der Mann mit der Fliege“

- Die BVG präsentiert ihre neuen Elektrobusse, 1. Juli 2015

- Video: Elektrische Buslinie in Berlin startet in die Testphase, 8. Juli 2015

- Christian Retzlaff (Artikelautor): PLUS – Das Magazin der Berliner Verkehrsbetriebe, Nr. 2 / Februar 2018. (PDF) Neue E-Busse für Berlin. www.bvg.de, 30. Januar 2019, abgerufen am 11. Februar 2019 (hier S. 4 (Heftnummerierung)).

- Jörn Hasselmann: BVG elektrifiziert die Linie 200. 27. August 2020, abgerufen am 2. September 2020.

- Ein Brandenburger Dorf kriegt einen „Berlkönig“-Bus. In: Der Tagesspiegel. 2. August 2019, abgerufen am 3. August 2019.

- Die BVG schwebt über den Dingen. (PDF) Neue Serie: Zum 90. Jubiläum der BVG stellt Axel Mauruszat Fundstücke aus dem Archiv vor. www.bvg.de, 22. März 2019, abgerufen am 29. März 2019 (Seite 36 [PDF-Seite 19]).

- Dienstleistungen und Garantie (Memento vom 6. November 2014 im Internet Archive)

- Geschäftsbericht der BVG 2007 (Memento vom 6. November 2014 im Internet Archive)

- Geschäftsbericht der BVG 2013 (Memento vom 6. November 2014 im Internet Archive)

- BVG Geschäftsbericht 2014 (PDF), 10. Juni 2015.

- Beteiligungen (Stand 31. Dezember 2013) (Memento vom 7. November 2014 im Internet Archive)

- Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): Basiselemente (CD-Manual). Dezember 2016.

- Helmut Ness: Ein typografischer Spaziergang durch Berlin. (PDF; 4,1 MB) In: Typojournal, Ausgabe 2, Juni 2010, S. 30–31.

- Lars Krüger: Die Berliner Verkehrsbetriebe im Wandel der Zeit. (Memento vom 14. Mai 2012 im Internet Archive) In: Typojournal. Ausgabe 3, Dezember 2011.

- Berliner Betriebe-Gesetz (Memento vom 6. November 2014 im Internet Archive)

- Gesundheitsförderung bei der BVG (Memento vom 6. November 2014 im Internet Archive)

- 2018. Das PLUS Kundenmagazin zum Herunterladen. bvg.de, 2018, abgerufen am 10. Mai 2018.

- Das BVG-Plus Kundenmagazin … headline-berlin.de, 2018, abgerufen am 10. Mai 2018.

- E-Mail der „Redaktion, V-K (V-K)“ der BVG vom 15. Mai 2018, 10:12 Uhr sowie Ergänzung per E-Mail vom 17. Mai 2018, 8:30 Uhr

- Für die Zukunft sehe ich Jelbi. In: bvg.de. Abgerufen am 29. Juni 2021.

- Berliner Verkehrsbetriebe: Jelbi Kooperationsverträge. FragDenStaat, 21. Juni 2021, abgerufen am 29. Juni 2021.

- Jelbi – Mobilitäts-Partner in der Jelbi-App. So viel Mobilität wie nie zuvor. In: Jelbi. Abgerufen am 29. Juni 2021 (deutsch).

- Jessica Hanack: Verleihstation: Erster Jelbi-Hub in Spandau eröffnet. 16. Dezember 2020, abgerufen am 29. Juni 2021 (deutsch).

- Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit: Jahresbericht 2019. Hrsg.: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Berlin, S. 80 (datenschutz-berlin.de [PDF]).