Geschichte Montenegros

Die Geschichte Montenegros umfasst die Entwicklungen auf dem Gebiet des heutigen Staates Montenegro von der Urgeschichte bis zur Gegenwart.

Antike und byzantinische Herrschaft

Seit der Eisenzeit siedelten die Illyrer in der Region des heutigen Montenegro. Einige illyrische Stämme gründeten kleine Reiche, so die Labeaten und die Ardiärer. Als die Römer die illyrischen Stämme in den Illyrisch-Römischen Kriegen unterwerfen konnten, wurden diese teilweise romanisiert. So sind die Städte Bar, Doclea und Ulcinj ursprünglich illyrisch. Das Territorium des heutigen Montenegros kommt mit der Reichsteilung des römischen Imperiums 395 zur italischen Präfektur der Provinz Illyrien und teilt das Schicksal des Weströmischen Reiches während der germanischen Völkerwanderungen (Ostgoten, Vandalen). Nach der Eingliederung in das Oströmische Reich im Jahre 535 unter Justinian I. verblieb die byzantinische Administration bis 1077, auch wenn südslawische Stämme im Gefolge der Awaren im 7. Jahrhundert die romanisierte Bevölkerung assimilierten und die formelle byzantinische Kontrolle insbesondere durch den Arabersturm während des 7. und 8. Jahrhunderts nicht wirksam ausgeübt werden konnte. Erst die Makedonische Dynastie erreichte im Thema Dalmatia (869), dem das heutige montenegrinische Territorium zugehörte, wieder die Kontrolle der Küstenstädte Risan, Kotor, Bar und Budva. Während die Küstenstädte eine kontinuierliche Entwicklung seit der Antike bis ins Mittelalter erfuhren, war das Landesinnere durch gänzliches Fehlen urbaner Kontinuität gekennzeichnet. Die erste historische Erwähnung des kulturhistorisch wichtigen Kotor, das das antike Rizon als Hauptort der Bucht von Kotor ablöste, fiel in die Periode Basileios I. (867–886). Nach der Regentschaft Basileios II. (976–1025), unter dem das Oströmische Imperium seinen mittelalterlichen Höhepunkt erreichte, geriet das Reich durch die Invasion der Seldschuken in eine langwierige Krise.

Mittelalter

Als Byzanz durch die Folgen der Schlacht von Mantzikert 1071 in äußerste Bedrängnis geriet, nutzten die südslawischen Völker die Gunst der Stunde und setzten sich formell von Byzanz ab, was durch die Römische Kurie mit der Krönung lokaler Fürsten unterstrichen wurde. Die nun erstarkten, noch schwachen Fürstentümer der Region zwischen Dubrovnik und Cattaro (Kotor), in der auch die Keimzelle eines ersten serbischen Nationalstaates im Mittelalter zu sehen ist, wurden aber erst infolge der katastrophalen Niederlage in der Schlacht von Myriokephalon 1176 der Byzantiner gegen die Türken im 12. Jh. selbständig. Der Westbalkan kann sich für drei Jahrhunderte aus der Umklammerung einer Großmacht lösen, die durch das weitere Vordringen der Osmanen aus Anatolien auf den Balkan dann im 15. Jh. erneuert wird.

Als der erste serbische Fürst der Duklja (Dioklitien) wird Peter (als Archont bezeichnet) im 10. Jahrhundert genannt. Duklja erkannte zeitweilig auch die Oberhoheit des serbischen Groß-Župan Časlavan. Ende des 10. Jahrhunderts herrschte in Duklja Johann Wladimir (992–1016), der in byzantinischen Quellen als serbischer Princeps unter der Oberhoheit von Byzanz bezeichnet wird. Der byzantinische Chronist Johannes Skylitzes (Synopsis historiarum, Georgius Cedrenus Ioannis Scilitzae) nannte Johann Wladimir als den Herrscher Tribaliens und der umliegenden Landstriche Serbiens. 998 geriet Wladimir in Gefangenschaft des bulgarischen Zaren Samuel. Er heiratete Samuels Tochter und durfte in seine Heimat zurückkehren. Beide aber wurden von Iwan Wladislaw, dem Neffen Samuels, 1016 in Prespa (Makedonien) umgebracht.

Johann Wladimir folgte Stefan Vojislav als Archont der Duklja (um 1040–1052), der Sohn Dragomirs. Er gilt als Stammvater der Vojislavić-Familie. Ioannis Scilitza nannte Stefan Vojislav als den Archon der Serben, die Duklja nannte Serbien (Servia). Auch ein anderer byzantinischer Chronist, Kekaumenos, der über die kriegerischen Auseinandersetzungen der Duklja mit Byzanz berichtete, bezeichnete in seinem Werk „Strategikon“ Stefan Vojislav als Travunischen Serben (Travunien, alte Bezeichnung für den Osten der Herzegowina). Stefan Vojislav erkämpfte die Unabhängigkeit der Duklja von Byzanz, und brachte zugleich Travunien und Hum im heutigen Bosnien und Herzegowina unter seine Hoheit. Sein Sohn Mihailo Vojisavljević (1052–1081) dehnte seinen Herrschaftsgebiet für kurze Zeit auf Bosnien und Raszien aus und erhielt 1077 vom Papst Gregor VII. die Königskrone. 1089 wurde in Bar ein katholisches Erzbistum für alle serbischen Länder zwischen (den Flüssen) Cetina (südlich von Split), Save (zwischen Altserbien und der Vojvodina), Drin (Nordalbanien) und Bojana (zwischen Albanien und Montenegro) eingerichtet. Konstantin Bodin (ca. 1081–1101), der Sohn Mihailos, vereinigte noch einmal Bosnien und Raszien unter die Hoheit der Duklja. Nach seinem Tode brach das Königreich der Duklja auseinander, und der Schwerpunkt der serbischen Lande verlagerte sich nach Raszien, unter dessen Herrschaft in späterer Folge auch die Duklja kam.

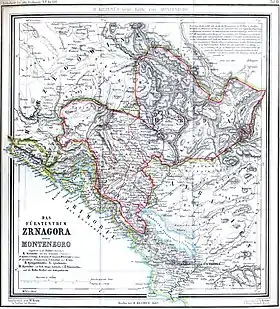

Die Duklja war Bestandteil des serbischen Staates der Nemanjiden (1168–1371). Mit dem Auseinanderbrechen des serbischen Zarenreiches unter Stefan Uroš V. konstituierte sich im Jahre 1360 ein unabhängiges Fürstentum namens Zeta unter der Dynastie der Balšić (ab 1360–1421). Nach dem Aussterben der Balšićs kam die Zeta 1421 kurze Zeit unter die Herrschaft der raszischen Fürsten Stefan Lazarević und Đurađ Branković. Seit 1427 herrschten die Crnojevići in der Zeta. Das Osmanische Reich, das seit dem 15. Jahrhundert den größten Teil des Balkans beherrschte, begnügte sich in Montenegro mit der Kontrolle über die Küstenorte sowie die Poljen von Grahovo und Nikšić. Das Tımar-System wurde auf Montenegro nicht angewandt.[1] Ein Teil des heutigen Montenegro unterstand seit 1496 formal einem Statthalter mit Sitz in Žabljak am Skutarisee.[1] Ab 1530 gehörten die unter osmanischer Oberhoheit stehenden Gebiete Montenegros zum Sandschak von Shkodra.[2] Das Kerngebiet der Zeta, durch unwirtliche Gebirgs- und Karstnatur, sowie das Fehlen strategischer größerer Siedlungen gekennzeichnet, wurde politisch nie gänzlich beherrscht.

Herrscher der Zeta im 14. und 15. Jahrhundert

- Balša I. (1360–1362)

- Đurađ I. (1362–1379)

- Balša II. (1379–1385)

- Đurađ II. (1385–1403)

- Balša III. (1403–1421)

Sonstige

- Stefan Lazarević (1421–1427)

- Đurađ Branković (1427, nur nominell)

- Rade († 1396), in Budva und Umgebung

- Đurađ und Alexander (1396–1427?) in Budva und Umgebung

- Stefan I. (1427–1465) Fürst der Zeta

- Ivan I. (1465–1490)

- Đurađ (1490–1496)

- Stefan II. (1496–1498)

- Ivan II. (1498–1515)

- Đurađ (1515–1516)

16. bis 19. Jahrhundert

Nach 1528 standen die orthodoxen Bischöfe von Cetinje formell an der Spitze des Gemeinwesens. 1603 erkannte der Sultan die Autonomie Montenegros an.[3] Damit beginnt die neuere Geschichte Montenegros als Staat. Faktisch war dieser „Staat“ allerdings ein im Innern nur lose verbundenes, durch rivalisierende Clanstrukturen geprägtes Gemeinwesen, das – ohne moderne bürokratische Staatsspitze – unter der meist eher symbolischen Führung des jeweiligen Bischofs vor allem durch die äußere Bedrohung durch die Osmanen und die daraus resultierende gemeinsame Kampferfahrung zusammengehalten wurde. Ein geschickt agierender Bischof – unter dem Titel Vladika (Wladika) – konnte jedoch auch mehr als ein symbolischer Führer sein und zeitweilig geistliche und weltliche Macht – unter der Bedingung der Kooperation mit den Führern der freien montenegrinischen Bergstämme – auch faktisch vereinigen. Seit 1697 war das Amt des Vladika in der Familie Petrović Njegosch erblich geworden. Es wurde stets vom Onkel an den Neffen weitergegeben, da orthodoxe Bischöfe unverheiratet sein mussten und demnach keine legitimen Nachkommen haben konnten. Diese Onkel-Neffe-Nachfolge der Petrović überdauerte sogar die Abschaffung des Fürstbistums im Jahre 1852, da der erste weltliche Fürst (knez) aus dem Hause Petrović, Danilo I., kinderlos blieb und 1860 daher mit Nikola I. ebenfalls einen Neffen als Nachfolger erhielt.

Neben kraftvollen und einflussreichen Vladikas – etwa dem Begründer der Bischofsdynastie Danilo I. (1697–1735) oder Petar I. (1782–1830), der das Herrschaftsgebiet erfolgreich gegen die Türken verteidigte und vergrößerte – wies die Petrović-Dynastie auch schwache Gestalten auf, welche die Macht nur nominell innehatten und neben denen sich Usurpatoren wie der Abenteurer Stefan Mali etablierten, der sich als angeblicher russischer Zar Peter III. um 1770 für mehrere Jahre bis zu seiner Ermordung als faktischer Herrscher Montenegros gerierte. 1781/82 scheinen die Petrović für kurze Zeit sogar durch einen Wladika aus dem Klane der Plamenacs aus ihrer Spitzenposition verdrängt worden zu sein. Zugleich etablierte sich damals ein weltlicher „Gouverneur“ (Guvernatur) aus dem Klane der Radonićs, dessen Nachfolger erst nach 1830 wieder entmachtet werden konnte. Herrschaft in Montenegro beruhte somit bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf autoritär-patriarchalischen Klanstrukturen und darauf gestützten persönlichen Beziehungen, Heirats-Netzwerken und Bündnissen.

Unterdessen stand ein Teil des heutigen montenegrinischen Küstengebiets um die Bucht von Kotor unter venezianischer Herrschaft und war damals als Venezianisch-Albanien bekannt. 1797 wurde dieses Gebiet ebenso wie das vormals venezianische Dalmatien als Königreich Dalmatien Teil der österreichischen Monarchie. Die Montenegriner machten sich zwischen 1803 und 1814 mehrfach Hoffnungen, die Hafenstadt Kotor ihrem Staate anschließen zu können, weil die Österreicher durch Napoleon geschwächt waren, aber es gelang ihnen nicht.

1868 erließ Österreich-Ungarn ein neues Wehrgesetz, das eine mehrjährige Dienstzeit für alle Wehrpflichtigen vorsah. Die Bevölkerung der Region Krivošije nahe Kotor setzte sich gegen diesen Plan zur Wehr und es kam zu Kampfhandlungen zwischen Aufständischen und Armee-Einheiten, die von der k.u.k. Kriegsmarine unterstützt wurden. 1882 kam es wieder zu einem Aufstand in der Krivošije, der das Eingreifen der Marine nötig machte. Das Gebiet um die Bucht von Kotor blieb bis 1918 Teil der zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörenden Provinz Dalmatien. Es wurde ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als wichtiger Stützpunkt der k. u. k. Kriegsmarine genutzt, die dort neben Kriegsschiffen ab Beginn des 20. Jahrhunderts auch Seeflieger und U-Boote stationiert hatte.

Nach 1830 gelang es zwei kraftvollen Vertretern der Familie Petrović, dem Wladika Petar II. Petrović-Njegoš (1813–1851) und seinem Nachfolger Daniel II. (1852–1860), der kurz noch als Wladika, dann aber als weltlicher Fürst (Daniel I.) regierte, die Klankonflikte zu dämpfen, konkurrierende Führungsansprüche zu zerschlagen und Ansätze einer modernen Staatsverwaltung zu errichten. Gerade der Versuch, die Regelungskompetenz eines modernen „Staates“ gegenüber traditionellen Denkmustern durchzusetzen, führte jedoch 1860 zur Ermordung des Fürsten Daniel.

Dessen Neffe und Nachfolger Nikolaus I. (1860–1918) führte die autoritäre Modernisierungspolitik seiner beiden Vorgänger geschmeidiger und erfolgreicher weiter. Nikolaus I. versuchte, sein Land aus der Abhängigkeit von Österreich zu befreien. Dazu band sich das Fürstentum an das russische Zarenreich. Verbindungen gab es schon seit der Zeit Peters des Großen und des Wlads Daniels I. Russland gegen Ende des 19. Jahrhunderts starkes Interesse an dem Balkangebiet, weil es eine Politik der Schwächung des Osmanischen Reiches und Eroberung von Teilen dessen auf dem Balkan betrieb, um einen Landanschluss an den Bosporus zu gewinnen und damit eine ungehinderte Durchfahrt seiner Schiffe durch den Bosporus zu erwirken. Die russische Unterstützung nutzte dem kleinen Montenegro zunächst, brachte es allerdings immer stärker in ein neues Vasallitätsverhältnis. Im russisch-türkischen Krieg von 1877/78 stand Montenegro (neben Serbien und Rumänien) auf der Seite des russischen Siegers.

Selbstständigkeit Montenegros 1878

Auf dem auf den Krieg folgenden Berliner Kongress wurde 1878 die im Frieden von San Stefano vereinbarte Unabhängigkeit Montenegros von den europäischen Großmächten anerkannt, und das Land bekam den Hafen Bar zugesprochen. Montenegro hatte erstmals eigenen Zugang zum Meer. In der Folgezeit konnten die Montenegriner dem geschwächten Osmanischen Reich verschiedene Gebiete gewaltsam entreißen und ihr Staatsgebiet bis 1913 verdoppeln. Das Land erhielt ein an ausländischen Vorbildern orientiertes Gesetzbuch, baute eine moderne Bürokratie auf, an deren Spitze 1879 erstmals ein Regierungskabinett unter einem „Ministerpräsidenten“ trat (bis 1905 aber bezeichnenderweise ein Onkel des Fürsten), und im Militärbereich wurde neben den traditionellen Freiwilligenverbänden (die eher Guerillatruppen glichen) eine kleine, von Russland geschulte und finanzierte Armee aufgebaut.

.png.webp)

Diese Erfolge führten allerdings auch zu Problemen: Montenegro erhielt mit jedem Gebietszuwachs Bevölkerungszuwächse: Menschen, die mit der Dynastie Petrovic und den etablierten Machtverhältnissen nichts zu tun hatten, darunter eine starke albanische Minderheit teilweise katholischen, teilweise muslimischen Glaubens. Das hohe Bevölkerungswachstum in Montenegro gegen Ende des 19. Jahrhunderts, das zwischen 1860 und 1910 die Bevölkerungsdichte im Land verdoppelte, führte bei fehlenden wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu einer wachsenden Auswanderung bzw. zu einem verbreiteten "Gastarbeiter"-Phänomen mit Schwerpunkten in Serbien, im Osmanischen Reich und vor allem in den USA. Diese "Gastarbeiter" schickten nicht nur Devisen nach Hause, sondern brachten auch neue Ideen ins Land, die dessen Modernisierungskrise nach 1900 beschleunigten und verschärften.

Nach 1900 verschlechterte sich die innen-, aber auch die außenpolitische Lage des Fürstentums Montenegro. Signalwirkung hatte der Militärputsch von Belgrad 1903, der in Serbien die Karađorđević-Dynastie und die serbische Radikale Partei nebst einer politisierenden Offizierskaste an die Macht brachte. Die „südslawische“ Einheitsidee, die bisher Fürst Nikolaus für sich als Vertreter der ältesten Balkan-Dynastie zu reklamieren versucht hatte, ging sehr schnell an den ökonomisch und militärisch potenteren Nachbarstaat über, der längst über Verfassung und Parlament verfügte. Montenegro erschien nun vielen Montenegrinern – vor allem den Gebildeten der jüngeren Generation – rückständig und zweitrangig. Besonders problematisch war aus Sicht der in Montenegro Herrschenden, dass das Wohlwollen Russlands sich immer stärker dem „neuen“ Serbien zuwandte. 1907 konnte mit Mühe ein vermutlich von Serbien aus organisiertes Bombenattentat gegen die Dynastie vereitelt werden. Seither wurden oppositionelle Gruppen in Montenegro mit polizeistaatlicher Härte verfolgt.

Der Fürst und seine Umgebung suchten die Krise zu steuern, indem auch Montenegro 1905 – nicht zufällig im Jahre der ersten russischen Revolution – hastig eine Verfassung und ein Parlament erhielt. Beides wurde in der Folgezeit allerdings zugunsten der monarchischen Herrschaft wieder eingeschränkt, nicht wenige Oppositionspolitiker – darunter der 1907 kurzfristig amtierende Ministerpräsident Radowitsch – gingen ins Exil. Nikolaus I. gelang es seine Herrschaft nochmals zu stabilisieren: 1910 ließ er sich von einem willfährigen Parlament anlässlich seines 50. Regierungsjubiläums vom Fürsten zum König von Montenegro befördern – nicht zuletzt, um damit im Rang mit seinem serbischen Konkurrenten gleichzuziehen. Außenpolitisch lehnte sich das kleine Königreich an Russland und Italien an, die Beziehungen zum benachbarten Österreich-Ungarn (gemeinsame Grenze mit dem Süden Dalmatiens) waren nicht besonders gut, obwohl auch hier manchmal taktische Annäherungsversuche erfolgten.

Der Zwang, einer explodierenden jungen Bevölkerung neues Agrarland zu verschaffen, wurde von Montenegro (wie auch von anderen Balkanstaaten) immer wieder durch Befreiungskriege gegen das Osmanische Reich bei gleichzeitiger Ermordung oder Vertreibung von Muslimen und Inbesitznahme ihres Agrarlandes gelöst. Neben diesem Sozialimperialismus spielte auch das konkurrierende Prestigedenken der Monarchen und Regierungen auf dem Balkan eine kriegsauslösende Rolle. Im Falle des Ersten Balkankrieges, der im Oktober 1912 ausgerechnet vom Kleinstaat Montenegro gegen das Osmanische Reich begonnen wurde (die verbündeten übrigen Balkanstaaten griffen erst etwas später an), sollen auch Börsenspekulationen des Königs Nikolaus eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall verschärfte sich mit diesen Balkankriegen (1912/13) der Gegensatz zwischen Montenegro und der Donaumonarchie: Diese wollte um jeden Preis verhindern, dass Serbien einen Landweg zur Adria erhielt, was durch Montenegro (dessen Vereinigung mit Serbien damals nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien) dadurch durchkreuzt wurde, dass dieses – nach langer verlustreicher Belagerung – im Frühjahr 1913 die albanische Stadt Shkodra besetzte. Diese hatte die Wiener Diplomatie dem neu zu gründenden Puffer-Staat Albanien zugedacht. Da Österreich-Ungarn mit Krieg drohte, erzwangen sämtliche europäischen Großmächte den Rückzug Montenegros aus Shkodra. Die mehrheitlich von Albanern bewohnte Stadt Ulcinj (alb. Ulqin) blieb zwar bei Montenegro, doch konnte dies den schweren Prestigeverlust für König Nikolaus und dessen Regierung nicht mildern. Im Zweiten Balkankrieg, der 1913 zwischen Bulgarien und allen anderen Beteiligten des Ersten Balkankrieges sowie Rumänien geführt wurde, spielte Montenegro nur die Rolle des serbischen Juniorpartners. Folgerichtig sah sich Montenegros Regierung im Frühjahr 1914 – sowohl unter russischem als auch unter innenpolitischem Druck – gezwungen, mit Serbien über die Errichtung eines gemeinsamen Bundesstaates zu verhandeln. Nur der plötzliche Beginn des Ersten Weltkrieges zerschlug diese Einigungspläne.

Erster Weltkrieg

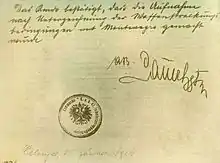

Im August 1914 trat Montenegro in den Ersten Weltkrieg auf der Seite Serbiens ein. Auf dem Staatsgebiet von Montenegro befand sich über Cattaro der Lovćen-Pass, von dem aus der Stützpunkt der verfeindeten k. u. k. Kriegsmarine Österreich-Ungarns in der Bucht von Kotor beobachtet und beschossen werden konnte. Durch verbündete französische Batterien wurde diese Stellung ausgebaut. Doch es gelang den österreichischen Kriegsschiffen „S.M.S. Radetzky“ und anderen Schiffen diese Stellungen zu zerstören. Im Januar 1916 konnten österreichisch-ungarische Armee- und Marineeinheiten den Pass erobern. Dies ermöglichte nun den Ausbau der österreichischen Anlagen in dem nun gesicherten Hafen, der sich auch zur wichtigsten U-Boot-Basis der k. u. k. Kriegsmarine entwickelte. Von hier aus wurden die feindlichen Schiffe durch die Straße von Otranto zurückgedrängt. Nach der Eroberung Serbiens im November 1915 besetzten deutsche und österreichische Truppen im Feldzug in Montenegro im Januar 1916 auch Montenegro, was zum unfreiwilligen Ende der Unabhängigkeit führte. Militär-Generalgouverneur vom Gouvernement Montenegro wurde Viktor Weber Edler von Webenau. König und Regierung flohen ins Exil (zunächst nach Italien, dann nach Frankreich). Sie sollten auch nach der Niederlage der Mittelmächte nicht mehr zurückkehren. Montenegro verlor im Weltkrieg 20.000 Soldaten, das waren 40 % aller Mobilisierten und 10 % der Gesamtbevölkerung.[4] Andere Angaben sprechen sogar von 39.000 und 16 % Gesamtverlusten, womit Montenegro der am schwersten betroffene Kriegsteilnehmer überhaupt war.[5]

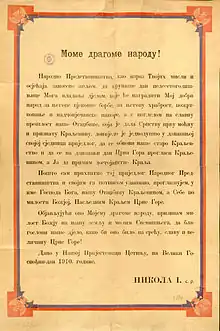

Das Ende des Krieges, das Montenegro eigentlich auf Seiten der Siegermächte fand, änderte daran nichts. Unter der Behauptung, dass Nikola einen Sonderfrieden mit dem Feind zu schließen gesucht habe, und mit Hilfe einer angeblich manipulierten „Nationalversammlung“ (eine Behauptung der Gegner des Staatenbundes Serbien-Montenegro; tatsächlich waren 90 % der Abgeordneten von anno 1914 versammelt, von denen etwa 70 % für die Vereinigung mit Serbien zu einem gemeinsamen südslawischen Staat gestimmt haben) wurde das Land mit Serbien vereinigt (29. November 1918) und daraufhin Teil des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen (Erstes Jugoslawien). Nachdem königstreue Aufstandsversuche 1919 niedergeschlagen worden waren und Proteste der Exilregierung gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft nicht fruchteten, starb König Nikolaus I. 1921 in Frankreich, die Exilregierung löste sich 1922 auf.

Montenegro als Teil Jugoslawiens

Zwischen den Weltkriegen

Innerhalb des 1918 geschaffenen südslawischen Königreiches wurden die alten Landesgrenzen bei der Verwaltungsgliederung nicht berücksichtigt, Montenegro existierte in dieser Zeit politisch nicht. Politisch war die Bevölkerung Montenegros um 1920 in der Frage der Unabhängigkeit oder einer Vereinigung mit Serbien vielmehr tief gespalten – ähnlich wie erneut in den 1990er Jahren.

Zweiter Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg geriet Montenegro nach der militärischen Zerschlagung Jugoslawiens durch deutsche Truppen ab 1941 unter italienische Besatzungsherrschaft. Die Italiener proklamierten einen „Unabhängigen Staat Montenegro“ und versuchten, eine mit Italien verbündete Monarchie der Petrovićs wieder zu errichten: Die damalige italienische Königin Elena, Gattin Viktor Emanuels III., war eine Tochter König Nikolaus', doch ihr Neffe Prinz Michael – das damalige Oberhaupt der Petrović-Dynastie – scheint sich einer Kollaboration verweigert zu haben. Daher amtierte zwischen 1941 und 1943 lediglich ein italienhöriges „Nationalkomitee“ unter Blažo Đukanović. Immer stärker machte der bewaffnete Partisanen-Widerstand (teilweise kommunistisch und antifaschistisch, teilweise pro-serbisch und monarchistisch) sowohl der italienischen als auch der kurzfristig 1943/44 folgenden deutschen Besatzungsmacht die Herrschaft streitig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Montenegro (jetzt unter Einschluss des Gebietes um die Bucht von Kotor, aber ohne das ab 1913 kurzzeitig zu Montenegro gehörenden Gebiet um die Stadt Peć) als eine der sechs Teilrepubliken des nunmehr sozialistischen Jugoslawiens wiederhergestellt (Zweites Jugoslawien). Die Republik gehörte zu jenen Gebieten Jugoslawiens, die große wirtschaftliche Entwicklungsdefizite aufwiesen. Dem versuchten die Kommunisten, durch die Förderung der Schwerindustrie abzuhelfen. Größtes Projekt war die Errichtung des Stahlwerks von Nikšić. 1976 erhielt Montenegro mit der aufwändig trassierten Gebirgsbahn von Belgrad nach Bar erstmals eine Eisenbahnverbindung zum übrigen Jugoslawien.

1990er Jahre

1992, nach Austritt Kroatiens und Sloweniens aus dem Staatsverbund, entschied sich Montenegro, im Verband mit Serbien zu bleiben und wurde Teil der Bundesrepublik Jugoslawien (Drittes Jugoslawien).

Nach den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren wuchsen die Differenzen zwischen Montenegro und Serbien, weil die Bevölkerung des kleineren Landes Montenegro die Isolation und die Last des Krieges nicht mehr mittragen wollte. Die Regierung des seit Anfang der 1990er Jahre regierenden Premiers Đukanović strebte eine Ablösung von Serbien an. Immer mehr Bereiche, so etwa mit offizieller Einführung der schon vorher den Schwarzmarkt dominierenden D-Mark auch die Währungspolitik, wurden in einer legalen Grauzone aus der Zuständigkeit der Bundesrepublik Jugoslawiens in die der Republik übertragen. Trotz dieser Politik litt Montenegro vor allem wirtschaftlich unter den Sanktionen und der einst blühende Fremdenverkehr blieb fast ausschließlich auf Gäste aus Serbien beschränkt.

Montenegro hielt sich im Kosovokonflikt in den späten Neunzigern bewusst heraus. So kam es im Zuge der NATO-Angriffe im Kosovokrieg zu einer Ausklammerung Montenegros vom NATO-Angriff, wobei trotzdem Objekte und Städte in Montenegro bombardiert wurden. Allerdings wollte die internationale Gemeinschaft eine endgültige Ablösung Montenegros verhindern.

Staatenbund „Serbien und Montenegro“

Angesichts der Krise, in der Serbien nicht zuletzt durch den verlorenen Kosovokrieg war und für die innen- wie außenpolitisch keine Lösung in Sicht war, trachtete die montenegrinische Regierung danach, die Verbindung mit Serbien zu lösen. Hinzu kam, dass Montenegro als der sehr viel kleinere Mitgliedsstaat in der Zwei-Staaten-Föderation wenig Chancen hatte, eigene Interessen durchzusetzen. Nur auf Druck der Europäischen Union sah Montenegro 2002 noch einmal von der Sezession ab und einigte sich mit Serbien auf die Gründung eines losen Verbundes zweier eigenständiger Staaten namens Serbien und Montenegro. Nach drei Jahren sollte ein Ausscheiden aus diesem Staatenbund möglich sein.

Im Frühjahr 2003 erschütterte ein Schmuggel- und Frauenhandelsskandal Montenegro. Es sollen auch mehrere Minister und sogar der seit 1991 regierende Premier bzw. zeitweilige Präsident Milo Đukanović darin verstrickt gewesen sein. Bei der folgenden Untersuchung konnte diesem aber nichts nachgewiesen werden. Allerdings bestehen Zweifel an der Unabhängigkeit des Verfahrens.

In einer am 21. Mai 2006 erfolgten Volksabstimmung zur Unabhängigkeit und damit über den weiteren Status der Union mit Serbien, votierten 55,5 Prozent der Wahlberechtigten für deren Auflösung und somit für die Unabhängigkeit Montenegros. Mit der Unabhängigkeitserklärung des montenegrinischen Parlaments am 3. Juni 2006 wurde diese formal vollzogen.

Unabhängiges Montenegro im 21. Jahrhundert

Da somit Montenegro der Teilstaat war, der aus der gemeinsamen Union mit Serbien ausgetreten war und die Verträge auf Serbien als Nachfolgestaat übertragen worden waren, musste es sämtliche internationale Verträge als nun eigenständiger Staat neu schließen und sich bei allen internationalen Organisationen erneut um eine Mitgliedschaft bewerben. Serbien übernahm als Rechtsnachfolger alle bisherigen gemeinsamen Sitze der Staatenunion.

Kroatien, Nordmazedonien (damals Mazedonien) und die EU-Mitgliedsstaaten hatten am 12. Juni 2006 Montenegro anerkannt. Die kroatische Staatsführung ließ unter anderem die Hoffnung auf die Entwicklung guter Nachbarschaftsbeziehungen verlautbaren, mit dem Wunsch der freundschaftlichen Aufarbeitung der Rolle Montenegros in den Jugoslawienkriegen und in den Fragen der Restitution.

Am 10. September 2006 fanden die ersten Parlamentswahlen nach der Unabhängigkeitserklärung statt, aus der die Koalition von DPS (33 Sitze, Demokratische Partei der Sozialisten), SDP (5 Sitze, Sozialdemokratische Partei), BP (3 Sitze Bosniakische Partei) und LDP (3 Sitze, albanische Partei) als Sieger hervorging (44 der insgesamt 80 Parlamentssitze). Auf die Opposition entfielen 36 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 %.[6]

Filip Vujanović der bereits amtierende Präsident Montenegros, konnte sich auch bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2013 gegen seinen Konkurrenten Miodrag Lekić behaupten.[7]

Am 5. Juni 2017 wurde Montenegro Mitglied der NATO.

Bei der Präsidentschaftswahl 2018 erreichte Milo Đukanović (DPS) mit 53,9 % der Stimmen schon im ersten Wahlgang am 15. April 2018 die absolute Mehrheit.[8][9]

Bei der Parlamentswahl am 30. August 2020 verlor die von der DPS geführte Regierungskoalition ihre Mehrheit. Sie wurde abgelöst von einer Koalition unter Führung von Za budućnost Crne Gore, die Anfang Dezember 2020 Zdravko Krivokapić zum Premierminister wählte.[10]

Literatur

- Katrin Boeckh: Serbien, Montenegro. Geschichte und Gegenwart. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2169-9.

- Caspar Heer: Territorialentwicklung und Grenzfragen von Montenegro in der Zeit seiner Staatswerdung. 1830–1887. Lang, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-261-04899-9.

- Ulrike Tischler: Die habsburgische Politik gegenüber den Serben und Montenegrinern 1791–1822. Förderung oder Vereinnahmung? Oldenbourg, München 2000, ISBN 3-486-56525-7.

Weblinks

Einzelnachweise

- Katrin Boeckh: Serbien, Montenegro. Geschichte und Gegenwart. Pustet, Regensburg 2009, S. 40.

- Kenneth Morrison: Montenegro. A modern history. Tauris, London 2009, ISBN 978-1-84511-710-8, S. 17.

- Šerbo Rastoder: A short review of the history of Montenegro. In: Florian Bieber (Hrsg.): Montenegro in transition. Problems of identity and statehood. Nomos, Baden-Baden 2003, ISBN 3-8329-0072-1, S. 107–137, hier S. 113.

- Šerbo Rastoder: Montenegro 1914–1991. In: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Hrsg.): Serbien und Montenegro: Raum und Bevölkerung, Geschichte, Sprache und Literatur, Kultur, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Recht. Lit, Münster 2006, ISBN 3-8258-9539-4, S. 315–332, hier S. 319.

- Arnold Suppan: Jugoslawien und Österreich 1918–1938. Bilaterale Außenpolitik im europäischen Umfeld. Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1996, ISBN 3-486-56166-9, S. 30.

- Republic Of Montenegro Parliamentary Elections 10 September 2006 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report – Annex 1 Official Results of the 10 September 2006 Parliamentary Elections

- nzz.ch

- Milo Đukanović to run for Montenegro's President. In: IBNA. 20. März 2018, abgerufen am 20. März 2018.

- http://rezultati.dik.co.me/

- Max Brändle: Gewaltiges Brodeln bei Ipg-journal am 13. September 2021.