Bytom

Bytom [ˈbɨtɔm], deutsch Beuthen O.S. (früher selten auch Oberbeuthen, schlesisch Aeberbeuthn oder Beuthn, schlonsakisch Bytůń), ist eine kreisfreie Großstadt in der polnischen Woiwodschaft Schlesien.

| Bytom | |||

|---|---|---|---|

(Wappenbeschreibung) |

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Schlesien | ||

| Powiat: | Kreisfreie Stadt | ||

| Fläche: | 69,32 km² | ||

| Geographische Lage: | 50° 21′ N, 18° 55′ O | ||

| Einwohner: | 163.255 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 41-900 bis 41-936 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 32 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | SY | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | Breslau/Opole–Krakau | ||

| Eisenbahn: | Chorzów–Tarnowskie Góry | ||

| Bytom–Gliwice | |||

| Nächster int. Flughafen: | Katowice | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadtgemeinde | ||

| Fläche: | 69,32 km² | ||

| Einwohner: | 163.255 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Bevölkerungsdichte: | 2355 Einw./km² | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 2462011 | ||

| Verwaltung (Stand: 2015) | |||

| Stadtpräsident: | Mariusz Wołosz | ||

| Adresse: | ul. Parkowa 2 41-902 Bytom | ||

| Webpräsenz: | www.bytom.pl | ||

Geographie

Lage

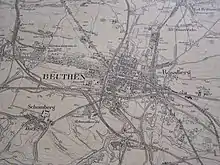

Die Stadt liegt in Oberschlesien am Ursprung des Beuthener Wassers auf 309 m ü. NHN, etwa 85 km nordwestlich von Krakau im Oberschlesischen Kohlerevier, einem der größten Steinkohlevorkommen in Mitteleuropa. Vorherrschende Industrie war traditionell der Steinkohlebergbau, den Strukturwandel überstand jedoch nur die Carsten-Zentrum-Grube.

Stadtgliederung

|

Geschichte

Ein Burgwall (gród) im Stammesgebiet der Wislanen entstand unter Bolesław I. Der Ort wurde 1136 als Bithom erstmals (aufgrund von Kohlefunden) erwähnt, kurz vor dem polnischen Partikularismus. Der Ortsname ist vom Personennamen Bytom (vergleiche urslawisch *bytъ = „existieren/sein“) abgeleitet.[2] Im Jahr 1177 oder 1179 wurde der Ort wie auch Oświęcim aus der Krakauer Seniorenprovinz (Kleinpolen) herausgelöst und dem oberschlesischen Herzogtum Ratibor zugeschlagen (1202 mit dem Herzogtum Oppeln vereinigt). Die vorherige Grenze zwischen Schlesien und Kleinpolen wurde trotz der anderen politischen Grenze zum großen Teil zwischen den entsprechenden Bistümern beibehalten — Bytom blieb bis 1821 im Bistum Krakau. Ab 1254 besitzt der Ort deutsches Stadtrecht. Durch Aufteilung des Herzogtums Oppeln wurde die Stadt 1281 Sitz des Herzogtums Beuthen und ab 1331 Sitz eines Krakauer Dekanats. Dessen Herzog Kasimir II. unterstellte 1289 als erster schlesischer Herzog sein Herzogtum als ein Lehen der Krone Böhmens, womit es an das Heilige Römische Reich kam und 1526 an die Habsburger gelangte. Seit 1450 wurde die Stadt auch in der germanisierten Form Beuthen genannt, davon entstand die sekundäre polnische Form Bytoń.[2]

Nach dem Ersten Schlesischen Krieg fiel Beuthen mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. 1787 ließ hier Graf von Reden die erste Dampfmaschine auf dem europäischen Festland in Betrieb nehmen. 1816 wurde der Landkreis Beuthen errichtet. Durch Industrialisierung und Bergbau (Steinkohle-, Zink- und Bleierzvorkommen in der Umgebung) erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Am 1. April 1890 wurde Beuthen zum Stadtkreis erhoben. 1894 wurde die erste Straßenbahnlinie, 1898 der Zoo (geschlossen 1957), 1899 die Stadtbibliothek (spätere Oberschlesische Landesbibliothek) eröffnet. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Beuthen fünf katholische Kirchen, eine evangelische Kirche, eine Synagoge, ein Gymnasium, eine Realschule, ein Jungen-Internat, zwei Waisenhäuser, Galmeigruben, Bergbau auf Steinkohlen und Brauneisenstein, Fabrikation von Marmor- und Sandsteinwaren, Fabrikation gebogener Möbel, eine Bierbrauerei und weitere Produktionsstätten, eine Handelskammer, eine Reichsbanknebenstelle und war Sitz eines Landgerichts sowie des Landratsamts für den Landkreis Beuthen.[3] 1876 ist die erste Theatergründung belegt, später war Beuthen auch Sitz des Oberschlesischen Landestheaters.

In der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20. März 1921 votierten 59,4 Prozent der Einwohner der Provinz Oberschlesien für einen Verbleib bei Deutschland und 40,6 Prozent für einen Beitritt zum neu errichteten Polen, woraufhin die Pariser Botschafterkonferenz nach drei polnischen Aufständen die Region zwischen beiden Staaten teilte. Beuthen, dessen Einwohner zu 75 % für die weitere Zugehörigkeit zu Deutschland gestimmt hatten, wurde zur Grenzstadt zum nun polnischen Ostoberschlesien.[4]

Im Jahr 1945 war Beuthen Verwaltungssitz des Landkreises Beuthen-Tarnowitz im Regierungsbezirk Kattowitz der preußischen Provinz Oberschlesien (bis 1939 im Regierungsbezirk Oppeln der preußischen Provinz Schlesien) des Deutschen Reichs.

In der Stadt befand sich eine am 2. Juli 1869 eröffnete Synagoge. Sie wurde während der Reichspogromnacht am 9./10. November 1938 niedergebrannt. Die jüdische Gemeinde Beuthens gehörte zu den ersten Opfern des Holocausts und wurde vollständig ausgelöscht. Eine Gedenktafel am ehemaligen Standort der Synagoge erinnert heute an die zahlreichen Opfer. Am 15. Februar 1942 wird eine Gruppe Juden von hier ins Hauptlager Auschwitz deportiert und sofort ermordet. Damit beginnt der Massenmord an Juden in diesem deutschen Konzentrationslager im besetzen Polen.[5]

Am 27. Januar 1945 eroberte die Rote Armee Beuthen, wobei das Rathaus zerstört wurde, und unterstellte es im März 1945 der polnischen Verwaltung. Sie unterzog die Bewohner von Beuthen einer „Verifizierung“, was für die als „deutsch“ Eingestuften die Vertreibung zur Folge hatte. In der seither „Bytom“ genannten Stadt lebt jedoch auch heute noch eine große Anzahl von Menschen deutscher Herkunft.[6]

Der Abbau großer Kohlevorkommen unter der Stadt wurde zur Zeit der Volksrepublik Polen rücksichtslos vorangetrieben. Die Folgen dieses Bergbaus stellen heute das größte Problem Bytoms dar. Im gesamten Stadtgebiet kann es zum plötzlichen Absacken des Bodens und der darauf befindlichen Gebäude kommen. Derartige Ereignisse sind schwer vorhersehbar, zumal die gefährdeten Gebiete und der exzessive Kohlebergbau mangelhaft dokumentiert sind. Aufgrund der daraus resultierenden schlechten Investitionssicherheit fließen heute nur sehr wenige Investitionen nach Bytom und die Zahl der Erwerbslosen ist mit rund 30 % dementsprechend hoch. Die Bausubstanz in der gesamten Stadt ist weitgehend verfallen, und durch das Absacken des Bodens stehen viele Gebäude schief.

Manche Gebäude sind bereits renoviert. Im Stadtzentrum sind die Bahnhofsstraße (Dworcowa) und der Markt (Rynek) verkehrsfrei. Ein großes neues Einkaufszentrum wurde im Stadtzentrum errichtet.

Demographie

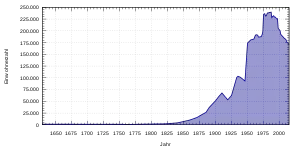

| Jahr | Einwohnerzahl | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1755 | 1040 | |

| 1795 | 1558 | |

| 1800 | 1717 | [7] |

| 1803 | 1771 | [8] |

| 1810 | 1926 | [8] |

| 1816 | 1976 | davon 48 Evangelische, 1615 Katholiken und 313 Juden[8][9] |

| 1821 | 2231 | in 346 Privatwohnhäusern[8] |

| 1825 | 2822 | darunter 179 Evangelische, 38 Juden[10] |

| 1840 | 4079 | davon 282 Evangelische, 3086 Katholiken, 711 Juden[11] |

| 1849 | 5912 | [7] |

| 1855 | 7182 | ohne das Militär[12] |

| 1861 | 9448 | ohne das Militär, davon 931 Evangelische, 7277 Katholiken, 1240 Juden[12] |

| 1867 | 15.391 | am 3. Dezember[13] |

| 1871 | 17.946 | mit der Garnison (ein Bataillon Landwehr Nr. 23), darunter 1400 Evangelische, 1500 Juden (6000 Polen);[9] nach anderen Angaben 15.711 Einwohner (am 1. Dezember), davon 1768 Evangelische, 12.117 Katholiken, zwei sonstige Christen, 1824 Juden[13] |

| 1880 | 22.811 | [14] |

| 1885 | 26.484 | [14] |

| 1890 | 36.905 | davon 3793 Evangelische, 2183 Juden (9000 |

| 1900 | 51.404 | mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 22), davon 5622 Evangelische, 43.163 Katholiken, 2594 Juden[3][14] |

| 1905 | 60.273 | [14] |

| 1910 | 67.718 | am 1. Dezember, mit dem Militär (612 Mann), davon 7182 Evangelische, 53.659 Katholiken, 2572 Juden, 62 Sonstige (41.071 mit deutscher, 22.401 mit polnischer Muttersprache, 3504 Einwohner sprechen Deutsch und eine andere Sprache);[15] nach anderen Angaben davon 7254 Evangelische, 57.819 Katholiken[14] |

| 1919 | 53.238 | [14] |

| 1925 | 62.543 | davon 7657 Evangelische, 51.898 Katholiken, 34 sonstige Christen, 3263 Juden[14][14] |

| 1933 | 100.584 | davon 11.478 Evangelische, 85.310 Katholiken, zehn sonstige Christen, 3148 Juden[14] |

| 1939 | 101.029 | davon 10.853 Evangelische, 86.918 Katholiken, 554 sonstige Christen, 1358 Juden[14] |

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 2004 | 189.535 | |

| 2014 | 172.762 | [16] |

Politik

Oberbürgermeister und Stadtpräsidenten

Seit 1882 führt das Beuthener Stadtoberhaupt die Bezeichnung Oberbürgermeister. Die wachsenden Aufgaben der Stadtverwaltung hatten damals eine zweite Bürgermeisterstelle erforderlich gemacht. Der amtierende Bürgermeister Georg Brüning wurde Beuthens erster Oberbürgermeister.[17]

| Oberbürgermeister | Lebensdaten | Amtszeit | Partei |

|---|---|---|---|

| Georg Brüning | * 12. August 1851; † 17. Dezember 1932 | 1882–1919 | |

| Alfred Stephan | * 18. Oktober 1884; † 20. September 1924 | 1919–1924 | ZENTRUM |

| Hubert Leeber | 1924–1925 | ||

| Adolf Knakrick | * 29. August 1886; † 20. November 1959 | 1925–1933 | |

| Oskar Wackerzapp (kommissarisch) | * 12. März 1883; † 8. August 1965 | 1933 | |

| Walther Schmieding | 1933–1945 | NSDAP |

Nach dem Ende des Sozialismus wurden folgende Stadtpräsidenten in Bytom frei gewählt:

| Stadtpräsident | Amtszeit |

|---|---|

| Janusz Paczocha | 1990–1994 |

| Józef Korpak | 1994–1996 |

| Marek Kińczyk | 1996–1998 |

| Krzysztof Wójcik | 1998–2006 |

| Piotr Koj | 2006–2012 |

| Halina Bieda (Zwangsverwaltung) | 2012 |

| Damian Bartyla | 2012–2018 |

| Mariusz Wołosz | 2018– |

An der Spitze der Stadtverwaltung steht ein Stadtpräsident, der von der Bevölkerung direkt gewählt wird. Seit 2012 war dies Damian Bartyla.

Bei der Wahl 2018 trat Bartyla erneut mit seinem eigenen Wahlkomitee als Stadtpräsident an. Die Abstimmung brachte folgendes Ergebnis:[18]

- Mariusz Wołosz (Koalicja Obywatelska) 30,3 % der Stimmen

- Damian Bartyla (Wahlkomitee Damian Bartyla) 23,0 % der Stimmen

- Mariusz Janas (Prawo i Sprawiedliwość) 19,8 % der Stimmen

- Marek Michałowski (parteilos) 10,5 % der Stimmen

- Andrzej Panek (Wahlkomitee Andrzej Panek) 7,6 % der Stimmen

- Andrzej Wężyk (Unabhängiges Wahlkomitee) 6,6 % der Stimmen

- Jan Czubak (Sojusz Lewicy Demokratycznej / Lewica Razem) 2,3 % der Stimmen

In der daraufhin nötigen Stichwahl setzte sich Wołosz mit 53,5 % der Stimmen gegen Amtsinhaber Bartyla durch und wurde neuer Stadtpräsident.

Stadtrat

Der Stadtrat besteht aus 25 Mitgliedern und wird direkt gewählt. Die Stadtratswahl 2018 führte zu folgendem Ergebnis:[19]

- Koalicja Obywatelska (KO) 26,4 % der Stimmen, 9 Sitze

- Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 23,7 % der Stimmen, 7 Sitze

- Wahlkomitee Damian Bartyla 18,9 % der Stimmen, 6 Sitze

- Wahlkomitee Andrzej Panek 8,9 % der Stimmen, 2 Sitze

- Wahlkomitee des Vereins „Gemeinsam für Bytom“ 7,9 % der Stimmen, 1 Sitz

- Kukiz’15 6,6 % der Stimmen, kein Sitz

- Unabhängiges Wahlkomitee 5,2 % der Stimmen, kein Sitz

- Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) / Lewica Razem (Razem) 3,1 % der Stimmen, kein Sitz

Sehenswürdigkeiten

- Trinitatiskirche, katholische Kirche erbaut in den Jahren 1883 bis 1886

- Ring mit Bebauung (Rynek = Markt), verkehrsfrei

- Oberschlesisches Museum, erbaut 1929/1930

- Barbarakirche, katholische Kirche erbaut im 1931 nach Plänen von Arthur Kickton

- Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, eine gotische Hallenkirche aus dem 13. und 14. Jahrhundert, wurde nach einem Brand im 16. Jahrhundert umgestaltet sowie von 1851 bis 1857 regotisiert, wobei der an der Südwand stehende Glockenturm die neugotische Backsteinaufstockung erfuhr.

- Barocke Adalbertkirche, diente vor 1945 als St.-Nikolaus-Kirche der evangelischen Gemeinde als Gotteshaus

- Stadtpark von 1870, hier befand sich unter anderem bis 1982 eine Schrotholzkirche

- Förderturm der ehemaligen „Hohenzollerngrube“, erbaut um 1929

- Das Kraftwerk Szombierki (Kraftwerk Oberschlesien) aus dem Jahr 1920.

- Schlesische Oper (Opera Śląska), ein überregional bedeutendes Opernhaus

Bildung

Bereits seit 1906 gab es ein katholisches Lehrerseminar. In Beuthen eröffnete der preußische Kultusminister Adolf Grimme am 5. Mai 1930 die Pädagogische Akademie Beuthen zur Volksschullehrerausbildung für katholische Studierende unter Hans Abmeier. Sie wie die andere katholisch ausgerichtete Pädagogische Akademie Bonn für Frauen und Männer offen, womit der katholische Lehrerinnenverband allerdings nicht einverstanden war. Zuständig war der Bischof von Osnabrück Wilhelm Berning.[20] Die Ausbildungseinrichtung bestand in der Zeit des Nationalsozialismus weiter als Oberschlesische Hochschule für Lehrerbildung.[21] 1934 musste Abmeier gehen wie auch andere profilierte Katholiken, so der Psychologe Alfred Petzelt. Josef Klövekorn vertrat die Musik und war gleichzeitig ein bedeutender Chorleiter bis 1945. Alfons Perlick vertrat die Heimatkunde und gab später ein verbreitetes Heimatbuch über Beuthen heraus. Matthias Brinkmann lehrte die Biologie durchaus konform mit der Rassenlehre. Er unterrichtete auch weiter als stellvertretender Leiter ab 1941 in der Lehrerbildungsanstalt Beuthen, die bis 1945 bestand.

Sport

Sport vor 1945

Der erfolgreiche Beuthener Verein war der 1909 gegründete Beuthen 09. Er spielte in der obersten deutschen Fußballliga, der Gauliga Schlesien bzw. ab dem Jahre 1941 in der Gauliga Oberschlesien und nahm sechsmal an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft teil.

Sport nach 1945

- Polonia Bytom (polnischer Fußball-Meister 1954 und 1962)

- Polonia Bytom (polnischer Eishockey-Meister 1984, 1986, 1988, 1989, 1990 und 1991, polnischer Eishockey-Meister der Frauen 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020)

- GKS Szombierki Bytom (polnischer Fußball-Meister 1980)

Dann gibt es Czarni Bytom sowie eine Reihe von Kampfsportclubs, unter anderem den Judoklub Bytom, woher der dreifache Olympiasieger Waldemar Legień kommt.

Städtepartnerschaften

Bytom unterhält mit folgenden Städten Partnerschaften:

- Recklinghausen (Deutschland), seit 2000

- Butte (USA), seit 2001

- Vsetín (Tschechien)

- Dmitrow (Russland)

- Drohobytsch (Ukraine)

Verkehr

Im Linienverkehr besteht eine Anbindung an das Netz der Oberschlesischen Straßenbahn. Auf einer eingleisigen Strecke mitten auf der Piekarska-Straße verkehren historische Zweirichtungstriebwagen als Linie 38.[22] Aber auch moderne Trambahnzüge werden eingesetzt. Die Fahrt mit der Straßenbahn von Kattowitz bis Beuthen dauert etwa 45 Minuten.

Mit der Bahn bestehen 2011 primär ungefähr stündliche Verbindungen mit Regionalzügen der Linie Katowice–Bytom(–Lubliniec), sowie einige weitere Regionalzugverbindungen und Fernverkehrszüge.

1930 dauerte die Bahnfahrt von der Reichshauptstadt Berlin nach „Beuthen“ acht bis neun Stunden im D-Zug ab Bahnhof Charlottenburg. Der Schienenweg war 520 km lang. Beuthen galt damals als Grenzort im südöstlichsten Zipfel des Reichs.[23]

Persönlichkeiten der Stadt

Söhne und Töchter der Stadt

- Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1664/67–1734), Kapellmeister und Komponist

- Lazarus Henckel von Donnersmarck (1785–1876), Generalleutnant

- August von Weber (1824–1888), preußischer Generalleutnant

- Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915), Komponist und Musiklehrer

- Ernst Gaupp (1865–1916), Anatom und Wirbeltiermorphologe

- Eva von Tiele-Winckler (1866–1930), Diakonisse

- Emil Gotschlich (1870–1949), Arzt und Hygieniker

- Georg Sperlich (1877–1941), Oberbürgermeister von Münster

- Magnus Davidsohn (1877–1958), Opernsänger, Musiklehrer und Kantor

- Adolf Kober (1879–1958), Rabbiner und Historiker

- Walter Schulze (1880–nach 1916), deutscher Architekt und Kunstmaler

- Maximilian Kaller (1880–1947), katholischer Bischof

- Erich Herrmann (1882–1960), Politiker, Abgeordneter des Preußischen Landtages und Schriftsteller

- Erwin Fichtner (1883–1944), Schauspieler

- Grete Ly (1885–1942), Soubrette, Schauspielerin und Filmproduzentin

- Alfred Schulze (1886–1967), Architekt

- Alfred Hein (1894–1945), deutscher Schriftsteller

- Max Tau (1897–1976), deutscher Schriftsteller, Lektor und Verleger

- Ernst Kaller (1898–1961), Organist und Hochschullehrer

- Josef Wiessalla (1898–1945), Schriftsteller, Journalist und Volkskundler

- Theanolte Bähnisch (1899–1973), Juristin, Verwaltungsbeamtin und Politikerin (SPD)

- Georg Scholz (1900–1945), katholischer Geistlicher, Märtyrer

- Friedrich Domin (1902–1961), Bühnen- und Filmschauspieler sowie Regisseur

- Richard Czaya (1905–1978), deutscher Schachspieler und Präsident des Deutschen Schachbundes

- Gerhard Badrian (1905–1944), deutscher Fotograf und Widerstandskämpfer

- Rudolf Vogel (1906–1991), Politiker der CDU

- Richard Malik (1909–1945), ehemaliger Fußballnationalspieler

- Horst Winter (1914–2001), deutsch-österreichischer Musiker

- Gerhard Metzner (1914–1969), Regisseur, Mitbegründer der Kleinen Komödie in München

- Jacob Toury (1915–2004), deutsch-israelischer Historiker und Pädagoge

- Gerhard Kukofka (1917–1970), oberschlesischer Schriftsteller, Heimatdichter und Verlagslektor

- Anfried Krämer (* 1920), Schauspieler und Hörspielsprecher

- Leo Kardinal Scheffczyk (1920–2005), katholischer Theologe

- Heinz Kegel (1921–2003), Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalens

- Gerhard Glombek (1922–1989), Biologiedidaktiker und Hochschullehrer

- Guntram Hecht (1923–2018), deutscher Musikpädagoge, Organist und Komponist

- Leo Lis (1924–1969), Todesopfer an der Berliner Mauer

- Martin Wein (1925–2010), deutscher Journalist, Autor, Übersetzer

- Hermann Koziol (1926–2011), Bildhauer

- Heinz-Josef Kiefer (1927–2012), deutscher Manager und Hochschullehrer

- Helmut Koziolek (1927–1997), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

- Harry Tallert (1927–1997), Journalist und Politiker (SPD), MdB

- Wolfgang Janke (1928–2019), Philosoph und Hochschullehrer

- Hans-Joachim Kasprzik (1928–1997), DEFA-Regisseur

- Arno Lubos (1928–2006), deutscher Literaturhistoriker und Schriftsteller

- Martin Polke (1930–2018), deutscher Industrie-Physiker, Top-Manager, Professor, Pionier Prozessleittechnik

- Wolfgang Pechhold (1930–2010), deutscher Physiker und Hochschullehrer

- Anna Rothgang-Rieger (* 1930), Politikerin

- Reiner Zimnik (1930–2021), Maler, Zeichner und Schriftsteller

- Klaus Mertens (1931–2014), deutscher Architekturwissenschaftler und Bauforscher

- Dieter Klinkert (1931–2016), DDR-Diplomat

- Walter Barsig (1932–2012), Lehrer und Fachbuchautor

- Dieter Honisch (1932–2004), von 1975 bis 1997 Direktor der Neuen Nationalgalerie bei den Staatlichen Museen in Berlin

- Wolfgang Reichmann (1932–1991), Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler

- Manfred Thamm (1932–2016), deutscher Jurist

- Werner Krawietz (1933–2019), deutscher Rechtsphilosoph und Hochschullehrer

- Sophie Rieger (1933–2022), deutsche Architektin und Politikerin

- Reiner Maria Gohlke (* 1934), deutscher Manager

- Klaus König (* 1934), deutscher Opernsänger

- Peter Osypka (* 1934), deutscher Unternehmer und Stifter

- Ernst Gomolla (* 1935), deutscher Tischtennisspieler

- Herbert Gomolla (* 1935), deutscher Tischtennisspieler

- Gatja Helgart Rothe geb. Riedel (1935–2007), deutsche Malerin und Grafikerin

- Josef Schmidt (* 1935), polnischer Leichtathlet

- Leo-Ferdinand Graf Henckel von Donnersmarck (1935–2009), deutsch-österreichischer Manager

- Jan Liberda (1936–2020), ehemaliger polnischer Fußballspieler

- Herbert Goliasch (1938–2004), deutscher Politiker (CDU) und Landtagsabgeordneter in Sachsen

- Nikolaus Wyrwoll (* 1938), römisch-katholischer Geistlicher

- Ryszard Grzegorczyk (1939–2021), Fußballspieler

- Hans-Jürgen Felsen (* 1940), deutscher Leichtathlet

- Lutz Gode (* 1940), deutscher Maler und Grafiker

- Renate Hellwig (* 1940), deutsche Politikerin (CDU)

- Rosemarie Seidel (1940–1998), deutsche Tischtennisspielerin

- Horst W. Opaschowski (* 1941), Erziehungswissenschaftler und Freizeitforscher

- Helmut Fedor Nowak (* 1941), Chemiker und Unternehmer, deutscher Politiker und Bundestagsabgeordneter (CDU)

- Edgar Moron (* 1941), Diplom-Politologe und 1. Vizepräsident des Landtags NRW (14. Wahlperiode)

- Hans-Jochen Jaschke (* 1941), katholischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Hamburg

- Rosmarie Günther (* 1942), deutsche Althistorikerin

- Norbert Przybilla (1943–2009), deutscher Rennfahrer

- Rainer Greschik (* 1943), deutscher Architekt und Sammler afrikanischer Kunst

- Rüdiger Hoffmann (* 1943), Fernsehjournalist und -moderator

- Eberhard Klaschik (* 1943), Palliativmediziner

- Piotr Szalsza (* 1944), Regisseur, Musiker

- Wolfgang Nowak (1944–2002), Politiker der CDU

- Jerzy Konikowski (* 1947), deutscher Schachspieler

- Lucjan Lis (1950–2015), Radrennfahrer

- Andreas Lawaty (* 1953), deutscher Historiker und Slawist

- Leszek Engelking (* 1955), Dichter und Schriftsteller

- Rudolf Wojtowicz (* 1956), Fußballspieler- und trainer

- Edward Simoni (* 1959), Musiker, Komponist

- Piotr Grella-Możejko (* 1961), Komponist

- Waldemar Legień (* 1963), Judoka und Olympiasieger

- Susanna Piontek (* 1963), Schriftstellerin

- Bernhard Swoboda (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

- Roman Szewczyk (* 1965), ehemaliger Fußballspieler

- Adrian Józef Galbas (* 1968), Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Koadjutorerzbischof von Kattowitz

- Michał Probierz (* 1972), Fußballspieler und -trainer

- Paul Freier (* 1979), deutscher Fußballnationalspieler

- Lydia Benecke (* 1982), deutsche Kriminalpsychologin und Schriftstellerin

- Marius Sowislo (* 1982), deutscher Fußballspieler

- Andrzej Cibis (* 1987), deutsch-polnischer Tänzer (Teilnehmer bei Let’s Dance)

- Katarzyna Pawlik (* 1989), Schwimmerin

- Magdalena Gorzkowska (* 1992), Sprinterin

Bekannte Einwohner

- Waldemar Dyhrenfurth (1849–1899), Staatsanwalt, Schöpfer des Bonifatius Kiesewetter

- Richard Gillar (1855–1939), gab 1895 in Beuthen ein Gesangbuch für die polnische Bevölkerung und ein zugehöriges Choralbuch heraus.

- Martin Max (* 1968), ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler

Sonstige Persönlichkeiten der Stadt

- August Froehlich (1891–1942), NS-Widerstandskämpfer und Märtyrer KZ-Dachau, Schulzeit in Beuthen

Weiteres

Die Beuthener Straße in Nürnberg ist nach dem Ort benannt.

Literatur

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 320–326.

- F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. Mit 24 in den Text gedruckten Holzschnitten. Beuthen 1863 (Digitalisat)

- Karl August Müller: Vaterländische Bilder, oder Geschichte und Beschreibung sämmtlicher Burgen und Ritterschlösser Schlesiens beider Antheile und der Grafschaft Glatz. Zweite Auflage, Glogau 1844, S. 160–161.

- Alfons Perlick: Beuthen O/S – Ein Heimatbuch des Beuthener Landes. Laumann, Dülmen 1982, ISBN 3-87466-044-3.

- Beuthen OSchles., Eintrag in Meyers Gazetteer (1912).

Weblinks

- Website der Stadt

- Geschichte der Stadt

- Michael Rademacher: Stadt Beuthen (poln. Bytom) und Landkreis Beuthen (-Tarnowitz (poln. Tarnowskie Góry))

- Beitrag über Bytom in der Enzyklopädie des Europäischen Ostens (Memento vom 27. September 2007 im Webarchiv archive.today)

- Michael Rademacher: Liste der Oberbürgermeister seit 1890 bis 1945. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

Einzelnachweise

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Kazimierz Rymut, Barbara Czopek-Kopciuch: Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 1 (A-B). Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Kraków 2004, S. 481 (polnisch, online).

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 2, Leipzig/Wien 1905, S. 796.

- Ortsschild „Beuthen O/S (Zollgrenzbezirk) Stadtkreis Reg. Bez. Oppeln“ im Archiv deutscher Wochenschauen

- … Neither the number of the deporteees from Beuthen, nor any of their names, seem to be known, only the fact of their destruction.” Martin Gilbert schildert es in: Holocaust Journey (Übersetzung: Weder die Zahl der aus Beuthen Deportierten, kein einziger Name scheint heute noch bekannt zu sein – nur die Tatsache ihrer Vernichtung)

- Zur Verifizierung in Polen und ihren Folgen seit 1945 siehe Marius Otto: (Spät-)Aussiedler aus Polen. Veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung am 14. Oktober 2019.

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 322.

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 256-263, Ziffer 55.

- Gustav Neumann: Das Deutsche Reich in geographischer, statistischer und topographischer Beziehung. Band 2, G. F. O. Müller, Berlin 1874, S. 176.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, mit Einschluß des jetzt ganz zur Provinz gehörenden Markgrafthums Ober-Lausitz und der Grafschaft Glatz; nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung. Melcher, Breslau 1830, S. 898–899.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preusz. Provinz Schlesien. 2. Auflage. Graß, Barth und Comp., Breslau 1845, S. 786–787.

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 318, Ziffer 1.

- Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871. Berlin 1874, S. 336–337, Ziffer 1.

- M. Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006)

- Königlich Preußisches Statistisches Landesamt: Gemeindelexikon der Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen. Heft VI: Regierungsbezirk Oppeln, S. 2–3, Stadtkreis Beuthen.

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of June 30, 2014. (Memento vom 7. Dezember 2014 im Internet Archive) Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF), abgerufen am 8. Februar 2015

- Przemysław Nadolski: Georg Brüning – wielce zasłużony nadburmistrz, zyciebytomskie.pl (polnisch)

- Ergebnis auf der Seite der Wahlkommission, abgerufen am 1. August 2020.

- Ergebnis auf der Seite der Wahlkommission, abgerufen am 1. August 2020.

- Birgit Sack: Zwischen religiöser Bindung und moderner Gesellschaft. Waxmann, Münster 1998, ISBN 3-89325-593-1, S. 131–135.

- Herder-Inst. Bildkatalog

- Paul Schneeberger: Eine Zeitreise im polnischen Kohlerevier. Neue Zürcher Zeitung, 11. Juni 2015, abgerufen am 12. Juni 2015.

- Beiderseits vom Schienenweg, Ausgabe Berlin–Beuthen von 1930, S. 5