Moselstrecke

Als Moselstrecke wird die von der Deutschen Bahn betriebene und überwiegend links der Mosel gelegene Verbindung von Koblenz über Treis-Karden, Cochem, Bullay und Wittlich nach Trier bezeichnet – oft auch „Moselbahn links der Mosel“ genannt.

Die Moselbahn oder Moseltalbahn dagegen war eine in den 1960er Jahren stillgelegte, rechts der Mosel gelegene Kleinbahnstrecke von Bullay nach Trier.

Verlauf

Die Strecke beginnt in Koblenz Hauptbahnhof als Abzweigung von der linken Rheinstrecke Richtung Köln. Bereits nach nur drei Kilometern überquert sie mit Hilfe der Gülser Eisenbahnbrücke die Mosel. Sie verläuft dann über ca. 55 Kilometer auf der linken Flussseite über Treis-Karden nach Cochem.

Unmittelbar nach Cochem führt sie durch das bedeutendste Bauwerk der Strecke, den Kaiser-Wilhelm-Tunnel nach Ediger-Eller, der den Umweg durch den Cochemer Krampen verkürzt. Das Bauwerk war mit 4205 Meter Länge bis zur Eröffnung des Landrückentunnels der längste Eisenbahntunnel in Deutschland.

Nach dem Kaiser-Wilhelm-Tunnel quert die Strecke bei Eller auf einer 281 Meter langen, fünffeldrigen, stählernen Vollwandträgerbrücke die Mosel. Die maximale Konstruktionshöhe beträgt 4,2 Meter, bei einer Stützweite von 90 Metern über der Mosel. Auf der rechten Flussseite folgen nach einem weiteren Tunnel Neef und Bullay, bevor die Strecke wieder auf das andere Moselufer geführt wird. Eine weitere technische Besonderheit der Strecke ist die Doppelstockbrücke bei Bullay, die gleichermaßen von der Eisenbahn und vom Straßenverkehr genutzt wird. Die Stahlfachwerkbrücke hat sechs Felder, ist 314 Meter lang und hat eine maximale Stützweite von 72 Metern. Die im Schotterbett liegenden Gleise sind auf dem Obergurt angeordnet, die Fahrbahn für den Straßenverkehr ist unten liegend.

Unmittelbar nach der Bullayer Brücke führt die Strecke durch einen 458 Meter langen Tunnel unter dem Prinzenkopf, hierdurch wird die Zeller Moselschleife abgekürzt.

Bei Pünderich befindet sich dann der längste Hangviadukt einer Eisenbahnstrecke in Deutschland mit einer Gesamtlänge von 786 Meter. Die Gewölbereihenbrücke hat 92 Öffnungen mit 7,2 Meter lichter Weite. Im ehemals auch als Zugangstelle für Fahrgäste dienenden Betriebsbahnhof Pünderich zweigt die Stichstrecke nach Traben-Trarbach ab.

Die Bahnstrecke verlässt nach einem weiteren Tunnel das Moseltal und verläuft weiter nach Wittlich. Nach etwa 40 Kilometern erreicht die Trasse bei Schweich wieder das Moseltal und führt bei Pfalzel im Stadtgebiet von Trier zum vierten Mal über die Mosel. Nach insgesamt 113 km, davon 6478 m durch sechs Tunnel[3], endet die Strecke am Trierer Hauptbahnhof.

Geschichte

Die Bahnstrecke von Koblenz nach Trier wurde von 1874 bis 1879 erbaut. Sie stand im Zusammenhang mit dem Bau der strategischen „Kanonenbahn“ von Berlin nach Metz im heutigen Frankreich. Betrieben wurde sie von der jeweiligen Staatsbahn: zunächst von den Preußischen Staatseisenbahnen, dann von der Deutschen Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn und heute von der Deutschen Bahn AG.

Die gründerzeitlichen Bahnhofsbauwerke sind vielfach technische und Kulturdenkmäler allerersten Ranges; sie befinden sich allerdings teilweise in einem schlechten Zustand. Besonders genannt sei der Bahnhof in Cochem, eines der Hauptwerke des „Heimatstils“ um die Jahrhundertwende.

Die Strecke wurde in der Endphase des Zweiten Weltkriegs so schwer beschädigt, dass sie auch ein Jahr nach dessen Ende von Koblenz aus nur bis Eller befahrbar war.[4]

Planung strategischer Erweiterungen

Ab 1915 wurde an einer neuen Strecke zwischen Trier und Koblenz gearbeitet. Zweck waren die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Moselstrecke vor dem Hintergrund eines besseren Anschlusses der Saarindustrie ins Reichsgebiet, die Aufrechterhaltung der Streckenverbindung im Falle einer Sperrung des Kaiser-Wilhelm-Tunnels sowie insbesondere die Möglichkeit, vermehrt Truppen und Kriegsgerät an die Westgrenze des Reiches in Richtung Frankreich transportieren zu können. Der Neubau war als Teil der Kanonenbahn Berlin-Metz eine strategische Bahn. Zwischen Koblenz und dem Bereich Bullay sollte diese neue Strecke auf eigener Trasse auf dem rechten Ufer der Mosel verlaufen, ab da bis nach Schweich als drittes und viertes Gleis entlang der bestehenden Moselstrecke. Zwischen Schweich und Ehrang sollte – zur Umgehung des Meulenwaldtunnels – die Strecke ebenfalls eine eigene Trasse erhalten.

Mit dem Bau wurde im Bereich zwischen Beilstein und Brodenbach begonnen. 1917 wurden zwischen Schweich und Ehrang auch Bauarbeiten für einen ca. 600 Meter langen massiven Viadukt in Betonbauweise mit Naturstein-Verblendung direkt am nördlichen Moselufer bei Quint aufgenommen.

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte an der neuen Strecke weitergearbeitet werden. Die Planung sah nun aber für den Ostteil eine verkürzte Variante, zur Erschließung des Cochemer Krampens, von Neef bis Treis-Karden mit jeweiligem Anschluss an die Moselstrecke vor. Die Streckenerweiterung für den Westteil wurde verworfen, allerdings wurde 1922 der, die dortige Landschaft lange Zeit dominierende, Quinter Viadukt fertig gestellt. Die Eisenbahnstrecke darauf wurde allerdings nie realisiert. Der Viadukt existierte bis 1979. Sein Abrissmaterial wurde zum Straßenbau der erweiterten Bundesstraße 53 verwendet, Teile des Viaduktes fanden auch Verwendung zum Bau einer Mauer.[5]

Die Bedingungen des Vertrages von Versailles verhinderten ab 1923 zunächst die Fertigstellung beider Streckenteile. Versuche, den Ostteil doch noch in Betrieb nehmen zu können, scheiterten 1933 endgültig aus finanziellen Gründen. Teile der Trasse sind als Investitionsruine heute noch in der Landschaft zu erkennen. Aufwendigstes Bauwerk des Ostteils der Strecke war der 1923 fertig gestellte Tunnel zwischen Treis und Bruttig mit einer Länge von 2565 Metern, dessen Portale 1945 gesprengt wurden. Der nie genutzte Bahndamm verläuft auch heute noch fast durch den gesamten Ortsteil Bruttig der Doppelgemeinde Bruttig-Fankel. Außerdem ist in Treis-Karden, Ortsteil Treis, noch ein längeres Stück des alten Bahndammes zwischen einem Baumarkt und dem ehemaligen Tunneleingang gegenüber Pommern zu sehen. Der Tunneleingang Treis war mit einem großen Betonbunker gesichert, dessen Reste in den Jahren um 1970 gesprengt wurden.

Während der NS-Zeit wurden im Tunnel diverse Rüstungsgüter produziert und hierbei auch KZ-Häftlinge eingesetzt. In Bruttig und Treis existierte zu diesem Zweck das KZ Bruttig-Treis. Heute ist noch eine alte Baracke des Lagers übrig, außerdem zeugen Gedenksteine auf den Friedhöfen der beiden Orte von diesen unmenschlichen Ereignissen.

Modernisierungen

Eine in den 1950er Jahren vorgesehene Elektrifizierung mit dem französischen Industriestromsystem (25 kV 50 Hz) unterblieb mit der Saareingliederung. Stattdessen wurde zwischen Frankreich und Deutschland die Kanalisierung der Mosel beschlossen. Daher wurde die Strecke erst 1973 mit Oberleitung ausgestattet, woran eine Tafel am Trierer Hauptbahnhof erinnert.

Am 16. Januar 1995 um 8:45 Uhr wurde die Fernsteuerzentrale Wittlich Hbf in Betrieb genommen.[6] Von hier aus werden ferngesteuert: Bahnhof Bullay (DB), Bahnhof Pünderich, Sbk 14/15 (Bengel), Bahnhof Ürzig (DB), Sbk 17/18, Wittlich Hauptbahnhof, Sbk 21/22, Bahnhof Salmrohr, Sbk 23/24 (Sehlem), Bahnhof Hetzerath, Sbk 25/26, Sbk 27/28, Bahnhof Schweich (DB) und Sbk 29 (Quint).

Zur Verbesserung der Sicherheit hat die Bahn ab 2010 östlich der alten Röhre des Kaiser-Wilhelm-Tunnels eine zweite parallele, 4242 Meter lange Tunnelröhre gebaut[7]. Die Inbetriebnahme des neuen Tunnels erfolgte im April 2014. Anschließend wurde der alte Tunnel erneuert. Seit dem 2. Juli 2017 ist die Strecke wieder zweigleisig (je ein Gleis pro Tunnelröhre) befahrbar.

Der 1879 in Betrieb genommene Petersbergtunnel wurde von 2017 bis 2019 modernisiert und aufgeweitet, der Bahnbetrieb mithilfe der „Tunnel-im-Tunnel-Methode“ weitgehend mit einem Gleis aufrechterhalten.[8] Im vorübergehend eingleisigen Tunnel kam eine Deckenstromschiene zum Einsatz.[9]

Planungen

Zwischen Koblenz-Rauental und Koblenz-Goldgrube (Höhe Follmannstraße) ist die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes geplant. Dadurch soll insbesondere das Verwaltungszentrum im Rauental, in dem 10.000 Menschen arbeiten, besser angebunden werden.[10]

In Trier sollen zwei neue Haltepunkte Trier Nord (voraussichtlich Höhe Dasbachstraße) und Trier-Kaiserthermen (voraussichtlich Höhe Hermesstraße) errichtet werden.[11]

Bedienung

Die Strecke hat heute trotz ihrer militärischen Abstammung eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung für die Region, einschließlich Frankreichs und des Großherzogtums Luxemburg. Sie wird von Güterzügen befahren wie auch von Regionalzügen (Regionalbahn und Regional-Express). Es gelten die Tarife der Verkehrsverbünde Rhein-Mosel (VRM) und Region Trier (VRT) sowie der Tarif der Deutschen Bahn.

Um Verwechslungen mit der ehemaligen Moselbahn zu vermeiden, tragen einige Bahnhöfe an der linksseitigen Strecke heute noch die damals zur Unterscheidung eingeführten Namen mit dem Zusatz „DB“ für „Deutsche (Bundes-)Bahn“. Dies ist der Fall bei „Bahnhof Schweich (DB)“, „Bahnhof Ürzig (DB)“ und „Bahnhof Bullay (DB)“, da es für denselben Ort auch einen Bahnhof auf der rechtsseitigen Strecke gab.

Neben den Personenzügen des Nahverkehrs verfügte die Strecke auch über D-Zug-Verkehr. Die von Saarbrücken kommenden Züge fuhren ab Trier über die Eifelbahn über Gerolstein oder die Moselstrecke via Koblenz nach Köln. Bis zur Elektrifizierung der Moselstrecke verteilten sich die D-Züge auf beide Routen. Erst danach zeigte sich eine deutliche Bevorzugung der Moselstrecke.

Obwohl ab 1971 immer wieder die Einbeziehung von Saar- und Moselstrecke in das Intercity-Netz gefordert wurde, gab es ab 1973 nur eine (City-D-Zug)-Linie (DC) mit drei Zugpaaren von Saarbrücken über Koblenz und Köln nach Düsseldorf. Diese Züge wurden 1978 gefahren. Intercity-Komfort, jedoch ohne Speisewagen, aber mit Zugansagen, bot in den 1980er Jahren der D 802/803 (Saarbrücken–Trier–Koblenz–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Dortmund), der aus UIC-X-Wagen (2. Klasse) und Eurofima-Wagen (1. Klasse) gebildet war.

Mit der Herausbildung des Interregio-Netzes ab 1988 wurde die Moselstrecke in dieses Zugsystem eingebunden. Ab 1991 gab es mit der Linie von Saarbrücken über Koblenz, Köln, Münster und Bremen nach Cuxhaven, einzelne Fahrten auch über Hamburg bis Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, D-Züge im Zweistundentakt. Ergänzt wurden diese Züge durch Eilzüge zwischen Koblenz und Saarbrücken zum Stundentakt. Erst ab 1994 mit der vollständigen Umstellung des Wagenmaterials auf neue IR-Wagen wurden die D-Züge in InterRegios umgewandelt und verkehrten bis Dezember 2002.

Schienenpersonenfernverkehr

Nach Abschaffung der Interregios wurde die Verbindung zwischen Luxemburg und Norddeich Mole bzw. Emden auf die zweistündliche Intercity-Linie 35 umgestellt.

Ab Dezember 2005 gab es ein Intercity-Express-Zugpaar der Linie 10 zwischen Trier und Berlin, das am Tagesrand die Region an der Mosel bediente. Samstagabends und sonntagmorgens verkehrte es nicht. Zwischen Dezember 2011 und Dezember 2014 verblieben auf der Moselstrecke nur noch zwei Intercity-Zugpaare der Relation Norddeich Mole – Luxemburg im Schienenpersonenfernverkehr, die mit Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 eingestellt wurden.[13]

Die Deutsche Bahn hielt im Jahr 2015 aus fahrplantechnischen Gründen eine erneute Anbindung an den Fernverkehr nicht vor 2030 für möglich (siehe hierzu: Zukünftiges IC-Liniennetz). Bereits seit Dezember 2017 betreibt die luxemburgische CFL ein tägliches Zugpaar zwischen Luxemburg und Düsseldorf über Trier, Koblenz und Köln. Von Trier bis Koblenz kann der Nahverkehrstarif und auch die Freifahrt genutzt werden, da der Zug hier als Regional-Express der Linie 11 verkehrt. Nördlich von Koblenz handelt es sich um einen Intercity, weshalb auf diesem Abschnitt der teurere Fernverkehrstarif der DB gilt. Es werden doppelstöckige Triebwagen der Baureihe Stadler KISS eingesetzt.[14]

| Linie | Strecke | Takt |

|---|---|---|

| IC 37 | Düsseldorf – Köln – Bonn – Remagen – Andernach – Koblenz – Kobern-Gondorf – Treis-Karden – Cochem – Bullay – Wittlich – Schweich – Trier – Wasserbillig – Luxemburg | ein Zugpaar |

Schienenpersonennahverkehr

Der Schienenpersonennahverkehr auf der Moselstrecke spielt dagegen eine große Rolle. Mit den Eilzügen Koblenz–Saarbrücken wurde seit 1985 für den überregionalen Verkehr ein Stundentakt eingeführt. Dem folgte auch im Nahverkehr ab 1991 ein Stundentakt, der ab Sommer 2000 zwischen Wittlich Hauptbahnhof und Trier montags bis freitags tagsüber auf einen angenäherten Halbstundentakt verdichtet wurde.

| Linie | Linienverlauf | Takt |

|---|---|---|

| RE 1 | Koblenz – Treis-Karden – Cochem – Bullay – Wittlich – Schweich - Trier – Merzig – Saarbrücken – Homburg – Kaiserslautern – Neustadt – Mannheim | 60 min (Koblenz–Kaiserslautern) 120 min (Kaiserslautern–Mannheim) |

| RE 11 | Koblenz – Treis-Karden – Cochem – Bullay – Wittlich – Trier – Wasserbillig – Luxemburg (Flügelzug zum RE 1 ab bzw. bis Trier) | 60 min |

| RB 81 | Koblenz – Winningen (Mosel) - Kobern-Gondorf – Treis-Karden – Cochem – Ediger-Eller - Bullay – Wittlich – Föhren - Schweich - Trier | 60 min (+ Verdichter Koblenz–Cochem) |

| RB 82 | (Wittlich –) Trier – Konz Mitte – Wellen – Wehr – Perl | 60 min (Wittlich–Trier nur Mo–Fr) |

| RB 83 | (Wittlich –) Trier – Trier Süd – Kreuz Konz – Igel – Wasserbillig – Sandweiler-Contern – Luxemburg | 60 min (Wittlich–Trier nur Mo–Sa) |

Beide Regionalbahn-Linien werden mit Triebzügen der Baureihen 425 und 426 sowie der Baureihe 442 bedient.

Die Regional-Express-Züge Koblenz–Mannheim werden zumeist aus Fahrzeugen der Baureihe 429 gebildet. Diese Linien verkehren jeweils pro Stunde in eine Richtung.

Seit dem Fahrplanwechsel 2010/2011 am 12. Dezember 2010 fuhr ein Regional-Express-Zug zweimal täglich auf der Strecke Luxemburg–Trier–Wittlich. Diese Linie wurde von der luxemburgischen Bahngesellschaft Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) betrieben, die hier mit Doppelstockwagen fährt.

Im Juli 2011 gab der zuständige Zweckverband SPNV-Nord bekannt, dass die DB Regio Südwest die Ausschreibung für das Netz „RE Südwest E-Traktion“ gewonnen hat. Von Dezember 2014 bis Dezember 2029 wird ein Stundentakt in der Relation Koblenz–Kaiserslautern angeboten, zweistündlich werden die Züge bis Mannheim durchgebunden (RE 1). Die Züge erreichen Koblenz zur Minute 0, Mannheim zur Minute 30. Zusätzlich zum Zugangebot enthält das Angebot auch Serviceleistungen wie:

- Einsatz mobiler Reinigungsteams

- teilweise zwei Kundenbetreuer pro Zug

- Sitzplatzreservierung für „Stammkunden“

- Wagenstandsanzeiger an Bahnhöfen

- eine kostenlose Tageszeitung für Reisende in der 1. Klasse

- mobiles Catering in ausgewählten Zügen

Seit dem 14. Dezember 2014 verkehren Triebzüge der Baureihe 429.1 (Stadler Flirt) auf dem RE 1.

Die luxemburgische CFL bietet seit dem gleichen Zeitpunkt eine stündliche Verbindung Trier–Luxemburg (RE 11) mit Triebzügen vom Typ Stadler Kiss, wobei der Triebwagen in Trier an den RE 1 nach Koblenz angekuppelt bzw. von Koblenz abgekuppelt wird.[15] Wegen technischer Anpassungsarbeiten der unterschiedlichen Baureihen wurde diese Koppelung aber erst am 27. März 2015 eingeführt.

Güterverkehr

Neben dem starken Güterverkehr mit schweren Erzzügen von den Nordseehäfen zur Dillinger Hütte und anderen saarländischen Hüttenwerken dominierte in den früheren Jahren auch der Kohlenabtransport von den Saargruben. Heute verkehren neben den schweren Erzzügen normale Cargozüge des Kombiverkehrs.

Fahrzeuge

Auf der Moselstrecke kamen immer die zeittypischen Lokomotiven zum Einsatz. Zuerst preußische Dampflokomotiven, darunter die preußische P 8, die ebenfalls preußische T 18 (spätere Baureihen 38 bzw. 78). Im Schnellzugverkehr waren es die Baureihe 39 und Baureihe 01. Im Güterverkehr kamen alle preußischen Güterzug-Lokomotivtypen zum Einsatz, in der Zeit der Reichsbahn zudem die schwere Baureihe 44. Bei diesen Loktypen blieb es auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Hinzu kam im Nahverkehr die Nachkriegs-Dampflok-Baureihe 23. Aber auch Dampflokomotiven der Baureihe 50 bestimmten nach dem Krieg das Bild.

Bei der einsetzenden „Verdieselung“ der Strecke waren Diesellokomotiven wie die der Baureihe V 100 und Baureihe V 160 die üblichen Traktionsmittel, ab 1964 gab es zudem Triebwageneinsätze mit Fahrzeugen der Baureihe VT 24.

Mit der Elektrifizierung zum Sommerfahrplan 1973/1974 kamen hauptsächlich Elektrolokomotiven der Baureihe 181 bei allen Zugarten zum Einsatz, selten Loks der Baureihe 110 im D-Zug-Verkehr, dafür auch Baureihe 140 und Baureihe 151 im Güterverkehr sowie die Baureihe 141 im Nahverkehr vor Silberling-Wendezügen, später als Citybahn-Wagen in grün/hellgrauer Regiolackierung zum Einsatz.

Im Jahr 2001 wechselten die 141-bespannten Züge auf die neuen Triebwagen 425 und 426. Vor den Eilzügen nach Koblenz dominierten die von der Deutschen Reichsbahn stammenden Maschinen der Baureihe 143 vor Doppelstockzügen. Im Oktober 2011 erhielten die vierteiligen Triebzüge der Baureihe 442 (Bombardier Talent 2) ihre Zulassung vom Eisenbahn-Bundesamt für den Einsatz auf der Moselstrecke, ihre Inbetriebnahme war ursprünglich für 2009 geplant.[16]

Die Güterzüge werden neben der 151 vor schweren Erzzügen in Doppeltraktion nun oft von Lokomotiven der Baureihe 185 (Bombardier TRAXX) und Siemens ES64F4 bespannt. Hinzu kommen in jüngster Zeit Lokomotiven der Alstom-Prima-Baureihe der Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Seit Dezember 2014 werden die RE-Züge aus Triebwagen des Typs Stadler Flirt der DB und Stadler KISS der CFL gebildet.[15] Diese Züge fahren zwischen Koblenz und Trier gemeinsam und werden im Trierer Hauptbahnhof „geflügelt“.

Bildergalerie

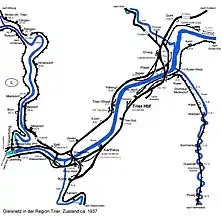

Karte der Bahnanlagen im Großraum Koblenz, Einmündung der Moselbahn in die linke Rheinstrecke

Karte der Bahnanlagen im Großraum Koblenz, Einmündung der Moselbahn in die linke Rheinstrecke Karte des Cochemer Krampens

Karte des Cochemer Krampens Cochemer Portal des Kaiser-Wilhelm-Tunnels; zu erkennen sind die Reste der Lüftungsanlage

Cochemer Portal des Kaiser-Wilhelm-Tunnels; zu erkennen sind die Reste der Lüftungsanlage Bahnhof Cochem

Bahnhof Cochem

Prinzenkopftunnel (Westportal)

Prinzenkopftunnel (Westportal) Pündericher Hangviadukt um 1880

Pündericher Hangviadukt um 1880 Doppelstockbrücke Alf-Bullay um 1880

Doppelstockbrücke Alf-Bullay um 1880

Weblinks

Einzelnachweise

- DB Netze - Infrastrukturregister

- Eisenbahnatlas Deutschland. 9. Auflage. Schweers+Wall, Aachen 2014, ISBN 978-3-89494-145-1.

- |Informationen und Bilder zu den Tunneln der Strecke 3010 auf eisenbahn-tunnelportale.de von Lothar Brill

- Reichsbahndirektion Mainz (Hg.): Amtsblatt der Reichsbahndirektion Mainz vom 29. Juni 1946, Nr. 30. Bekanntmachung Nr. 246, S. 133.

- Eintrag zu Ehemaliges Eisenbahnviadukt (Ehrang-Quint) in der Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier; abgerufen am 9. Oktober 2015.

- „Bekanntgaben Deutsche Bahn“ vom 4. Januar 1995 (#1), Nachricht 7

- Neuer Kaiser-Wilhelm-Tunnel im April in Betrieb genommen - tunnel. Abgerufen am 15. Februar 2022.

- Janina Allmendinger, Steffen Gräbitz: Im Tunnel durch den Tunnel unter dem Petersberg. In: DB Netz AG (Hrsg.): Infrastrukturprojekte 2018. Bauen bei der Deutschen Bahn. PMC Media House, Hamburg 2018, ISBN 978-3-96245-163-9, S. 178–183.

- Bodo Tauch, Steffen Gräbitz, Franz-Hubertus Beck: Erneuerung des Petersbergtunnels. In: Der Eisenbahningenieur. Band 70, Nr. 11, November 2019, ISSN 0013-2810, S. 34–38.

- Horchheim, Goldgrube, Bendorf: Neue Bahnhaltestellen sind geplant rhein-zeitung.de, 26. Juli 2016, abgerufen am 23. September 2016

- Neue Bahnsteige: Deutsche Bahn plant weitere Haltepunkte - Stadt setzt auf Trier-Nord und Kaiserthermen volksfreund.de, 14. Juli 2016, abgerufen am 15. Oktober 2016

- Verbandsversammlung, 55. Sitzung. (PDF; 8,52 MB) (Nicht mehr online verfügbar.) In: TOP 3. SPNV Nord, S. 6, ehemals im Original; abgerufen am 26. September 2016. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- SPNV-Nord: Ersatz für gestrichene Fernverkehrszüge (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in [tt_news=100541&tx_ttnews[backPid]=972&cHash=182f555bc1 Webarchiven]) , auf: spnv-nord.de, 29. November 2011

- "Eine Art Fernverkehr" In: Volksfreund, 17. Oktober 2017

- SPNV-Nord: Entscheidung im Vergabeverfahren „RE-Netz Südwest (E-Traktion)“ gefallen (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive). Auf: spnv-nord.de, 5. Juli 2011

- „Talent 2“: Eisenbahn-Bundesamt erteilt Zulassung für 160 km/h. In: eba.bund.de. 28. Oktober 2011, archiviert vom Original am 2. August 2012; abgerufen am 28. November 2011.