Freie Gewerkschaften (Deutschland)

Als freie Gewerkschaften bezeichnet man in Deutschland die sozialistisch orientierte Gewerkschaftsorganisation des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Begriff „frei“ ist ein im Laufe der Zeit aufgekommener Zusatz, um die Organisationen von den konkurrierenden liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen auf der einen Seite und den christlichen Gewerkschaften auf der anderen Seite zu unterscheiden.[1] Auch in Österreich wurden aus demselben Grund die sozialistischen Organisationen als freie Gewerkschaften bezeichnet.

Nach Vorläufern entwickelten sich sozialistisch oder sozialdemokratisch orientierte Gewerkschaften seit den 1860er Jahren sowohl im Umfeld des eigentlich gewerkschaftsskeptischen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) wie auch der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP). Die beiden Richtungen vereinigten sich 1875. Einen tiefen Bruch, der die Entwicklung zurückwarf, bedeutete das Sozialistengesetz von 1878. Bereits während der Geltungsdauer des Gesetzes fand ein Neuaufbau statt. Aber erst nach dessen Aufhebung 1890 konnten sich die Freien Gewerkschaften zu einer Massenorganisation entwickeln. Die bisherigen Einzelorganisationen schlossen sich 1890 zur Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zusammen. Die freien Gewerkschaften entwickelten sich zur mitgliederstärksten Gewerkschaftsrichtung. Innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung bildeten sie eine Basis für einen reformerischen Flügel. Die Gewerkschaften setzten 1906 gegenüber der SPD die Gleichberechtigung von Partei und Gewerkschaften durch.

Während des Ersten Weltkrieges unterstützten sie die Burgfriedenspolitik der Regierung. Mit dem Hilfsdienstgesetz wurden die Gewerkschaften als berufene Interessenvertreter der Arbeiter staatlich anerkannt. Kurz nach dem Beginn der Novemberrevolution vereinbarten sie mit den Arbeitgebern das Stinnes-Legien-Abkommen, das ihnen auch die Anerkennung der Arbeitgeber als Verhandlungspartner einbrachte.

Zu Beginn der Weimarer Republik wurde die Organisation der freien Gewerkschaften in Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund umbenannt. Hatte die Generalkommission vor dem Ersten Weltkrieg noch die (wenigen) sozialdemokratisch orientierten Angestellten mitorganisiert, kam es 1920 zur Gründung des Allgemeinen freien Angestelltenbundes (AfA-Bund). Im Jahr 1924 kam es zur Gründung des Allgemeinen deutschen Beamtenbundes (ADB). Sowohl diese Organisation der Beamten wie auch der AfA-Bund waren lose mit dem ADGB verbunden. Man sprach zeitgenössisch vom „Drei-Säulen-Modell“ der Arbeitnehmerbewegung.

Den Höhepunkt ihrer Bedeutung erreichten die freien Gewerkschaften in den frühen 1920er Jahren. In dieser Zeit erreichten sie ihre höchsten Mitgliederzahlen. Der Generalstreik der Gewerkschaften trug entscheidend zur Niederschlagung des Kapp-Putsches bei. Während der Inflationszeit geriet die Organisation in eine tiefe Krise. Nach einer Phase der Erholung war mit der Weltwirtschaftskrise erneut eine Schwächung der freien Gewerkschaften verbunden. In der ersten Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft bemühten sich die Führer der freien Gewerkschaften um ein Fortbestehen der Organisation und passten sich dem neuen Regime an. Dies verhinderte nicht, dass die freien Gewerkschaften unmittelbar nach dem „Tag der nationalen Arbeit“ (Erster Mai) 1933 zerschlagen wurden.

Frühzeit

Erste gewerkschaftsähnliche Ansätze gab es bereits im Vormärz. So wurde 1846 von Leipziger Buchdruckern der Gutenbergverein gegründet. Die Buchdrucker waren auch später eine wichtige Gruppe der frühen Arbeiterbewegung. Sie konnten dabei auf eine alte Organisationstradition zurückblicken. Im Jahr 1848 wurden von Prinzipalen und Gesellen zunächst ein gemeinsamer Nationaler Buchdruckerverein gegründet, ehe nach Arbeitskämpfen sich 1849 mit dem Gutenbergbund eine Organisation der Gesellen bildete. Aus dem Umfeld der Buchdrucker ging auch Stephan Born hervor, der in Paris mit Karl Marx und Friedrich Engels in Kontakt kam und Mitglied im Bund der Kommunisten wurde.

Die zweite Gruppe, die sich besonders früh überregional organisierte, waren die Zigarrenarbeiter. Während der Revolution von 1848 kam es am 25. September 1848 zum ersten Zigarrenarbeiterkongress, auf dem mit der Assoziation der Zigarren-Arbeiter Deutschlands eine zentrale Organisation gegründet wurde. Sie orientierte sich dabei teilweise noch an der berufsständischen Politik der Zünfte. Daneben wurden aber auch bereits Mindestlöhne und Tarifverträge gefordert. Im Jahr 1849 waren in diesem Verband bereits 77 Orte vertreten. Anknüpfen konnten die Organisationen an schon bestehende Unterstützungs- und Bildungsvereine.

Während der Bund der Kommunisten mit dem Schwerpunkt im Rheinland sich während der Revolution insbesondere um programmatische Fragen kümmerte, wurde die von Stephan Born in Berlin gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung zum eigentlichen Ursprung der organisierten Arbeiterbewegung. Auch wenn in ihr auch noch Meister organisiert waren, stellte sie Forderungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter. Darunter waren etwa Mindestlöhne und eine Regelung der Arbeitszeiten aber auch die Forderung nach Koalitionsfreiheit. Diese und andere Punkte gehörten auch später zu den wichtigen Forderungen gerade auch der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung.

Unter anderem von Born organisiert, fand in Berlin ein Allgemeiner Arbeiterkongress statt. Im Aufruf in Borns Zeitschrift Das Volk hieß es:

„Vereinigen wir uns, die wir bisher in der Vereinzelung und Zersplitterung schwach und unberücksichtigt waren. Wir zählen Millionen und bilden die große Majorität der Nation. Nur vereinigt in gleichen Streben werden wird stark sein und zu derjenigen Macht gelangen, die uns als den Hervorbringern alles Reichtums gebührt. Unsere Stimme ist eine schwere und versäumen wir nicht, sie in die Waagschale der sozialen Demokratie zu legen.“[2]

Letztlich konnten sich die verschiedenen Ansätze zur Entstehung einer Arbeiterbewegung in der Reaktionsära nicht halten. Im Jahr 1850 wurden die Buchdrucker- und Tabakarbeitergewerkschaft sowie die Arbeiterverbrüderung verboten.[3]

Allerdings kam es trotzdem auf lokaler Ebene, teilweise anknüpfend an Organisationen der Revolutionszeit, zu Arbeitskämpfen. So streikten 1850 etwa 2000 Tucharbeiter in Lennep. Dort hatte es während der Revolution einen Arbeiterverein gegeben, der auch in andere Orte des bergischen Landes ausgestrahlt hatte. Vor dem Streik konnte in Lennep ein neuer Verein entstehen. Die Bewegung wurde militärisch unterdrückt. Ähnlich verliefen Arbeitskämpfe 1855 und 1857 in Elberfeld und Barmen. Auch insgesamt hat sich der Streik als Methode zur Durchsetzung von materiellen Interessen in dieser Zeit allmählich durchgesetzt. Allein im Jahr 1857 zählte man 41 Streiks. Es gelang der Polizei nicht, alle Zusammenschlüsse zu verbieten. Auf lokaler Ebene existierten Organisationen teilweise als Unterstützungskassen oder Bildungs- und Geselligkeitsvereine fort oder bildeten sich neu.[4]

Entwicklung bis zum Ende des Sozialistengesetzes

Voraussetzungen für Gewerkschaftsgründungen

In den 1860er Jahren verbesserten sich in Preußen während der sogenannten Neuen Ära die Bedingungen für organisatorische Bestrebungen der Arbeiter. In der Zeit des Verfassungskonflikts warben der Linksliberalismus und die bürgerlichen Demokraten um die Arbeiter. Aus diesem Umfeld wurde die Arbeiterbewegung insbesondere in Form der Arbeiterbildungsvereine stark gefördert. Zwischen 1860 und 1864 entstanden nach einer Schätzung 225 Arbeiter- und Handwerkervereine.

Allmählich machten sich aber Bestrebungen zu eigenständigen, vom Bürgertum unabhängigen Organisationen breit. Als solche entstand 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV). Daneben entstand, zunächst noch mit dem Linksliberalismus verbunden, der Vereinstag Deutscher Arbeitervereine (VDAV). 1868 hatten August Bebel und Wilhelm Liebknecht diesen zu einer Arbeiterorganisation umgeformt. In dieser Zeit entstand auch die Zweiteilung der Arbeiterbewegung in Partei und Gewerkschaft. Dabei herrschte in Deutschland bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Partei vor. In Großbritannien dagegen waren Gewerkschaften längst zu mächtigen Organisationen geworden, ehe sich um die Jahrhundertwende die Labour Party bildete. In Deutschland war es umgekehrt. Zunächst entstanden Arbeiterparteien und erst danach von ihnen abhängige Gewerkschaften. Die Partei betrachtete die Gewerkschaften gerne als untergeordnete Schulen für ihren Nachwuchs.[5]

Eine wichtige Voraussetzung für das Entstehen von dauerhaften Gewerkschaftsorganisationen war das Koalitionsrecht. In Preußen bestand seit 1845 ein gesetzliches Koalitionsverbot, das 1854 noch verschärft wurde. 1860 endete endgültig die staatliche Kontrolle über die Arbeitsverhältnisse im Bergbau. Im Berggesetz von 1865 wurde das Koalitionsverbot ausdrücklich verankert. Nicht nur in Arbeiterkreisen, auch unter Sozialreformern wie Gustav Schmoller wurde das Koalitionsverbot zunehmend kritisch gesehen. Insbesondere aus linksliberalen Kreisen gab es Vorstöße gegen das Verbot von Zusammenschlüssen. Im Königreich Sachsen war das Koalitionsverbot 1861 gefallen, als man in Preußen ab 1867 zu einer lockeren Handhabung überging, ehe die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes 1869 das Koalitionsrecht ausdrücklich einräumte.[6]

Entstehungszeit sozialistischer Gewerkschaften

Während Axel Kuhn[7] meint, dass die Gewerkschaftsgründungen von den Parteien ausgingen, betont Klaus Schönhoven, dass die ursprünglichen Impulse zur Gewerkschaftsgründung nicht von den Parteien ausgingen, sondern sich diese autonom entwickelten. Sowohl ADAV wie auch VDAV griffen diese Bestrebungen zunächst zögernd auf, um ihre Basis zu verstärken. Die Gründung von Gewerkschaften durch den ADAV widersprach eigentlich dem eheren Lohngesetz als einem zentralen Bestandteil der Parteiideologie. Dies besagt, dass durch Streiks oder ähnliche Maßnahmen erzielte Lohnzuwächse sogleich vom Markt wieder zunichtegemacht würden. Eine Gewerkschaft, mit dem Ziel Lohnerhöhungen durchzusetzen, hätte somit keinen Sinn. Die Partei argumentierte, dass die Gewerkschaften nützlich für die Bewusstseinsbildung und daher sinnvoll seien.[8] Die Folgen des Engagements der Parteien war ambivalent. Einerseits beschleunigten sie den Prozess der Mobilisierung, andererseits gerieten die Gewerkschaften in den Sog politischer Konflikte.[9]

Wie schon 1848 machten die Zigarrenarbeiter und Buchdrucker den Anfang bei der Gründung von zentralen Verbänden. Die Zigarrenarbeiter gründeten 1865 einen Verband unter Leitung von Friedrich Wilhelm Fritzsche. Die Buchdrucker hatten bereits 1863 einen Mitteldeutschen Buchdruckerverband gegründet. Der in Leipzig von diesem geführte sogenannte Dreigroschenstreik löste eine deutschlandweite Solidaritätswelle und den Zufluss zahlreicher Spenden auch aus anderen Branchen aus. Die Streikniederlage verstärkte den Drang zu einem deutschlandweiten Zusammenschluss.[10] Auf dem ersten Buchdruckertag in Leipzig 1866 waren bereits 84 Lokalvereine mit etwa 3000 Mitgliedern vertreten. Die Leitung der Buchdruckerbewegung übernahm 1867 Richard Härtel, und 1868 wurde ein Dachverband von regionalen Gauverbänden gegründet. Der Verband der Deutschen Buchdrucker stand eher dem VDAV nahe, hielt sich aber zunächst aus parteipolitischen Konflikten heraus. Im Jahr 1869 hatte er etwa 6000 Mitglieder in 426 Orten, die in 41 Gauverbänden organisiert waren. Auch der Allgemeine Deutsche Schneiderverband gehört zu den frühen Zentralverbänden. Auch er stand dem ADAV nahe und hatte 1869 etwa 3000 Mitglieder. Die frühen Organisationen bestanden vornehmlich aus qualifizierten und meist handwerklich ausgebildeten Beschäftigten in kleinen bis mittleren Betrieben. Es handelte sich meist um jüngere Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Ältere und Frauen spielten zunächst keine Rolle.[11]

Der Durchbruch der Gewerkschaftsbewegung erfolgte 1868. Dabei spielte die seit längerem anhaltende gute Konjunktur der Gründerzeit eine wichtige Rolle. Von dem wachsenden Wohlstand wollten auch die Arbeiter profitieren. Im VDAV hatten sich Bebel und Liebknecht weitgehend durchgesetzt und den Anschluss an die Internationale Arbeiterassoziation durchgesetzt. Bebel rief im Anschluss an den Vereinstag in Nürnberg von 1868 zur Gründung von Internationalen Gewerksgenossenschaften auf. Gleichzeitig veröffentlichte Bebel ein Musterstatut. Dieses sah einen demokratischen Aufbau von unten nach oben vor. Der Aufbau erfolgte von den Lokalgenossenschaften über die Gauverbände bis zum Zentralvorstand. Insbesondere zu Beginn folgten einige Organisationen dem „Vorortprinzip.“ Ein Ort wurde zeitweise Sitz des Verbandes und der dortige Vorstand fungierte als Vorstand für die Gesamtorganisation. Jährlich fanden Generalversammlungen statt, auf denen der Vorstand und ein Aufsichtsgremium (Kontrollkommission) gewählt wurden.[12] Diese Art des Aufbaus gilt im Prinzip bis in die Gegenwart. Im Herbst 1869 dürften die Mitgliederzahlen bei etwa 15.000 gelegen haben. Inzwischen war auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet worden, denen die Gewerkgenossenschaften zugerechnet werden können. Es fehlte allerdings weiter an einem Dachverband.

Johann Baptist von Schweitzer als neuer ADAV-Präsident befürchtete, dass die Gewerkschaftsgründung durch den VDAV die Anziehungskraft des ADAV verringern würde. In aller Eile berief er für September 1868 einen Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongress zur Gründung eigener Gewerkschaften nach Berlin ein. Er handelte damit bewusst gegen das lassalleanische Dogma und nahm die Abspaltung eines orthodoxen Flügels um Fritz Mende und die Gräfin Hatzfeld in Kauf.[13] Tatsächlich wurden auf dem Kongress neun der zwölf geplanten Arbeiterschaften für verschiedene Berufe und Branchen gegründet.[14]

In der Folge gab es innerhalb der Partei Kritik an den Gewerkschaften, was zum Niedergang der Organisation beitrug. Auf der anderen Seite sorgte der Unmut über mangelnde innerverbandliche Demokratie dafür, dass einige Verbände in das Lager der Gewerkgenossenschaften wechselten. Im Jahr 1870 wurden die Arbeiterschaften dann zum Arbeiterunterstützungsverband verschmolzen. Die Aufgabe des Berufsprinzips zu Gunsten eines Einheitsverbandes stieß auf Widerstand. Anfang der 1870er Jahre hatten die Arbeiterschaften noch etwa 21.000 Mitglieder. Im Jahr 1871 waren es gerade mal noch 4200 Mitglieder.[15]

In das Jahr 1868 fällt im Übrigen auch die Gründung der linksliberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine mit etwa 16.000 Mitgliedern Mitte 1869. Die linksliberalen Gewerkvereine fanden jedoch wenig Unterstützung in den Reihen der Fortschrittspartei.[16] Im katholischen Lager entstanden christlich-soziale Arbeitervereine im rheinisch-westfälischen Raum, die in dieser Zeit durchaus auch gewerkschaftspolitische Ziele verfolgten.[17] Ihre Reste gingen dann in den 1880er Jahren in den nicht mehr gewerkschaftlich orientierten katholischen Arbeitervereinen auf. Insofern zeichnete sich bereits zu diesem Zeitpunkt die Spaltung in Richtungsgewerkschaften ab.[18]

Gewerkschaften in der Gründerzeit

Nicht durchsetzen konnte sich Theodor York mit seinem Gedanken einer parteipolitischen Neutralität der Gewerkschaftsbewegung, obwohl er vom damals führenden Gewerkschaftstheoretiker Carl Hillmann befürwortet wurde. Auch schlug York vergeblich eine Union der verschiedenen Berufsgewerkschaften vor, damit sich die finanzschwachen Organisationen notfalls gegenseitig unterstützen konnten. Dies war auch eine Reaktion auf die nach der Reichsgründung stagnierende Entwicklung der Organisationen. In Berlin entwickelte sich mit dem Berliner Arbeiterbund eine lokalistische Konkurrenz. Der neue ADAV-Präsident Carl Wilhelm Tölcke wollte gar die Gewerkschaften wieder auflösen, konnte sich damit aber in den eigenen Reihen nicht vollständig durchsetzen.[19] Problematisch war auch, dass zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder im Deutsch-Französischen Krieg Kriegsdienst leisten mussten. Dies schwächte die Finanzkraft, und die nationale Begeisterung schwächte die Zustimmung zu allen sozialdemokratischen Organisationen. Von zehn Gewerkgenossenschaften überstanden vier das Jahr 1870 nicht.

Trotz dieser organisatorischen Stagnation hatte es in den Gründerjahren angesichts der guten Konjunktur zahlreiche Streiks gegeben. Am Waldenburger Bergarbeiterstreik 1869/70 beteiligten sich etwa 7000 Arbeiter. Im Jahr 1872 zählte man mindestens 362 Streiks mit etwa 100.000 Beteiligten. Die Buchdrucker stritten im Frühjahr 1873 etwa um einen Tarifvertrag. Besonders zahlreich waren die Streiks im Bausektor. Im Ruhrgebiet kam es 1872 zu einem Bergarbeiterstreik. An diesem waren schließlich 21.000 Bergleute beteiligt, und er gilt als erster Massenstreik in der deutschen Geschichte. Der Versuch, in der Folge eine Gewerkschaft zu gründen, scheiterte nicht zuletzt am Widerstand der Unternehmer und des Staates.[20] Die Streikwelle um 1872 war im Übrigen nicht auf Deutschland beschränkt, auch in anderen Ländern gab es eine Reihe von Arbeitskämpfen. Beteiligt waren in Deutschland zahlreiche Branchen. Abgesehen von den Großstädten wurden insbesondere Preußen, Sachsen und das nördliche Bayern von ihr ergriffen. Diese Streiks gaben der Entwicklung der Gewerkschaften insgesamt einen Schub.

Regionale Schwerpunkte der frühen Gewerkschaften waren Mitteldeutschland, das rheinisch-westfälische Industriegebiet, sowie Großstädte wie Leipzig, Berlin, Hannover oder Hamburg. Die Gesamtzahl der gewerkschaftlich Organisierten wird für 1870/71 auf etwa 60.000 bis 70.000 geschätzt. Dies würde einem Organisationsgrad von 2 bis 3 Prozent entsprechen.[21]

Ära Tessendorf und Einigungsstreben

1874 folgte auf den Gründerboom die Gründerkrise. Es dauerte bis in die 1890er Jahre, ehe wieder eine längere Phase der Hochkonjunktur einsetzte. Die Arbeitseinkommen gingen teilweise drastisch zurück, und die schwache Konjunktur verringerte die Erfolgsaussichten von Arbeitskämpfen stark. Insgesamt nahm die Durchsetzungsfähigkeit der Unternehmer zu. Zumindest teilweise wurde dies von der Politik unter Otto von Bismarck unterstützt. Er legte 1873 die sogenannte Kontraktbruchvorlage als Ergänzung der Reichsgewerbeordnung vor, die das Koalitionsrecht einschränkte. Die Vorlage scheiterte allerdings im Reichstag auch an dem Widerstand der Nationalliberalen. Seit 1874 begann in der Ära Tessendorf, so benannt nach dem Staatsanwalt Hermann Tessendorf, vor allem in Preußen, aber auch in anderen Bundesstaaten die Verfolgung der Arbeiterorganisationen.

Aus der Sicht der Arbeiter erschienen angesichts der gesteigerten Unternehmermacht und der staatlichen Repressionen die marxistische Interpretation des Klassenstaates und Klassenkampfes zunehmend plausibel. Der Marxismus setzte sich bis 1890 als Ideologie durch. Die Erfahrung der staatlichen Verfolgung in den 1870/80er Jahren prägte mindestens eine Generation von Arbeiterführern nachhaltig. Sie hatte auch zur Folge, dass sich Partei und Gewerkschaften noch enger miteinander verbanden. Die Vorstellung, die Gewerkschaften seien der Partei nachgeordnet, verfestigte sich.

Der wachsende staatliche Druck führte 1875 auch zur Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) und damit zu einem Ende der Konflikte zwischen beiden Lagern. Auf längere Sicht verlor die gewerkschaftsfeindliche Haltung des ADAV in der neuen Partei an Gewicht. Im Anschluss an den Vereinigungsparteitag von Gotha 1875 fand dort auch eine Gewerkschaftskonferenz statt. Man beschloss, dass man die Politik aus den Gewerkschaften heraushalten wollte. Die tatsächliche Vereinigung der Verbände dauerte zwar länger als erwartet, war aber letztlich erfolgreich.

Weniger voran kam die Zentralisierung insgesamt. Dabei spielte auch eine Rolle, dass Theodor Yorck, der eigentliche Motor der Zentralisierung, 1875 starb. Diese Bestrebungen wurden von August Geib und anderen weitergeführt. Es wurden verschiedene Anläufe zur Gründung eines Dachverbandes gemacht, aber mehrere Kongresse konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht stattfinden.[22]

Organisationsstruktur um 1878

Eine von August Geib 1877/78 erstellte Statistik gibt Einblick in die Struktur der sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften vor dem Sozialistengesetz. Die stärkste Organisation war mit 8100 Mitgliedern die der Tabakarbeiter. Es folgten Buchdrucker (5500), Tischler (5100), Metallarbeiter (3555), Schuhmacher (3585), Zimmerleute (3300), Schiffszimmerer (3000), Schneider (2800), Hutmacher (2767), Maurer (2500) und Fabrikarbeiter (1800). Daneben gab es eine Reihe kleinerer Verbände mit weniger als 1000 Mitgliedern. Insgesamt kam Geib auf etwa 50.000 Mitglieder. Für das Jahr 1878 geht man von einer Steigerung auf 60.000 Mitglieder aus. Es dominierten die Handwerker. Nicht organisierbar blieben bis zum Ende des Kaiserreichs die Landarbeiter. Im Bergbau gab es nur in Sachsen einen stabilen Verband. Im Ruhrgebiet gab es christlich-soziale Bestrebungen, die aber 1878 scheiterten. Relativ gering war der Erfolg unter den Textilarbeitern und den wenig qualifizierten Fabrikarbeitern. Unter den Metallarbeitern dominierten die handwerklichen Berufe. Deutlich geringer war die Zahl der Beschäftigten in der Schwerindustrie. Insgesamt hat sich die Struktur im Vergleich mit den Anfangsjahren der Gewerkschaften kaum geändert. Die Gewerkschaften waren nach dem Vereinsmodell organisiert, Betriebsorganisationen spielten im Grunde keine Rolle. Dies war auch ein Grund, weshalb der Syndikalismus in Deutschland nur eine geringe Rolle gespielt hat.[23]

Unter dem Sozialistengesetz

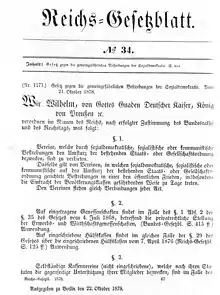

Vom Sozialistengesetz, das sich gegen alle sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen Vereine richtete, waren auch die freien Gewerkschaften stark betroffen. Einige Gewerkschaften wie die der Maurer lösten sich selbst auf, um die Kassenbestände und sonstigen Besitz vor der Beschlagnahmung zu bewahren. Zahlreiche Gewerkschaften und lokale Fachvereine wurden 1878/79 verboten. Dasselbe galt auch für zahlreiche Gewerkschaftszeitungen. Der Buchdruckerverband und die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften blieben wegen ihres nichtsozialdemokratischen Charakters bestehen. Andere Gewerkschaften wandelten sich in Unterstützungsvereine um und konnten teilweise weiter bestehen. Nach einer Schätzung von Ignaz Auer wurden während der Geltung des Sozialistengesetzes 17 Zentralverbände, 78 Ortsvereine, 23 Unterstützungskassen und eine Reihe sonstiger Vereine verboten. Betroffen von dem Gesetz waren auch 1299 Druckschriften. Insgesamt wurden 831 Jahre Freiheitsstrafen verhängt, und 893 Personen wurden aus ihren Wohnorten ausgewiesen.[24]

In den Jahren des Sozialistengesetzes vollzogen sich einige wichtige strukturelle Änderungen. Obwohl der Wirtschaftseinbruch der Gründerkrise nicht völlig überwunden war, setzte sich die industrielle Entwicklung in der Zeit der Hochindustrialisierung in Deutschland fort. Zwischen 1875 und 1890 nahm die Zahl der Beschäftigten im Bergbau und im produzierenden Gewerbe um 30 % zu. Schließlich arbeiteten in diesem Bereich mehr Menschen als in der Landwirtschaft. in diese Zeit fällt auch die Einführung von wichtigen Bestandteilen des bismarckschen Sozialversicherungssystems.[25]

In den Jahren 1879 und 1880 war die Gewerkschaftsbewegung weitgehend ausgeschaltet. Einige aktive Gewerkschafter zogen die Auswanderung den Repressalien vor. Seit 1881 wurde das Sozialistengesetz dann weniger rigoros angewandt. Meist auf lokaler Ebene begannen sich einige Fachvereine neu zu bilden. Daneben verstärkten sich die christlich-sozialen Bestrebungen.

Ausgehend von lokalen Vereinen entstanden allmählich zentrale Unterstützungsverbände. Bereits Ende 1884 bestanden wieder dreizehn Zentralverbände. Im Jahr 1888 waren insgesamt 40 Verbände vorhanden. Auf der Basis dieser Verbände und lokaler Vereine hatte die Gewerkschaftsbewegung 1885 eine ähnlich hohe Mitgliederzahl wie vor dem Sozialistengesetz. Insgesamt gehörten den Hilfskassen 1885 775.000 Arbeiter an.

Solange es bei rein gewerkschaftlichen Bestrebungen blieb, wurde diese Entwicklung von den Behörden geduldet. Kam es zu Verbindungen zur illegalen Partei, war es damit vorbei. Auch angesichts der zunehmenden Streiktätigkeit verschärfte die Obrigkeit 1886 den Kurs wieder. Innenminister Robert von Puttkamer erließ den sogenannten Streikerlass.[26] Es wurden neue Verbote ausgesprochen, die insbesondere die Organisationsbestrebungen der Metallarbeiter und im Baubereich betrafen. Dennoch kam es zu weiteren Gründungen. Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder betrug nach amtlichen Angaben 1888 110.000 Personen. Im Jahr 1890 waren es bereits 295.000. Der größte Teil gehörte den freien Gewerkschaften an. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine hatten in dieser Zeit bis zu 63.000 Mitglieder.

Im Jahr 1889 machten auch die großen Streiks deutlich, dass es mit Hilfe des Sozialistengesetzes nicht gelungen war, die Arbeiterbewegung zu unterdrücken. Am bekanntesten ist der Streik im Ruhrbergbau, an dem 90.000 von 104.000 Bergleuten beteiligt waren. Aus dem Streik ging im Übrigen auch eine Organisation der Bergarbeiter hervor.[27] Der Streik beförderte auch die gewerkschaftliche Organisation insgesamt. Im Jahr 1890 lief das Sozialistengesetz aus. Damit begann eine neue Phase auch der gewerkschaftlichen Entwicklung.[28]

Aufstieg zur Massenbewegung

Grundbedingungen

Eine wesentliche Voraussetzung für den Aufschwung des Gewerkschaftswesens insgesamt war die Hochkonjunktur seit den 1890er Jahren. Diese hielt mit konjunkturellen Unterbrechungen bis 1914 an. Davon profitierten auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften, und es entwickelten sich seit 1894 eigenständige christliche Gewerkschaften. In dieser Zeit bildete sich somit das System der Richtungsgewerkschaften aus, das bis 1933 Bestand haben sollte.

Große Streiks wie der Bergarbeiterstreik 1889 im Ruhrgebiet oder der Streik in Hamburg im Jahr 1890 zeigten, wie groß das Bedürfnis zur Vertretung der Arbeiterinteressen war. Die Niederlage in den Hamburger Maikämpfen zeigte aber auch, wie wenig zersplitterte Organisationen gegen die Arbeitgeber ausrichten konnten. Einzelne Arbeitergruppen und lokal orientierte Organisationen erwiesen sich als zu schwach, um schwere und lange Konflikte erfolgreich zu bestehen.[29]

Berufs- oder Industrieverband?

Die Klärung der Organisationsfrage war für die freien Gewerkschaften von zentraler Bedeutung. Angeregt von Vertretern der Metallarbeiter, insbesondere von Martin Segitz aus Nürnberg, wurden Forderungen nach einem reichsweiten Treffen von freien Gewerkschaften laut. Im November 1890 debattierten die Teilnehmer einer freigewerkschaftlichen Funktionärskonferenz in Berlin über die zukünftige Organisationsform. Es gab Vertreter, die für Berufsverbände eintraten. Dies gilt etwa für die Buchdrucker oder Schneider. Es gab aber auch Befürworter von berufsübergreifenden Organisationen als Industrieverband. Dazu gehörten einige Metallarbeiter. Heraus kam ein Kompromiss. Zwar wurden Berufsverbände weiter akzeptiert, aber es sollten auch überberufliche Großorganisationen entstehen können. Damit konnten beide Seiten leben. In der in Berlin verabschiedeten Resolution sprachen sich die Delegierten für reichsweite Organisationen und gegen Lokalvereine aus. Damit wurde dem Lokalismus als politische und ökonomische Organisation, der vor allem in Berlin relativ zahlreiche Befürworter hatte, eine Absage erteilt.[30]

Die Metallarbeiter schlossen sich 1891 zum Deutschen Metallarbeiterverband (DMV) zusammen, einem berufsübergreifenden Industrieverband. Ihnen folgten 1893 der Deutsche Holzarbeiterverband. Die meisten anderen Gewerkschaften blieben Berufsverbände.

Bei einer Konferenz in Halberstadt 1891 sprach sich eine Mehrheit der Delegierten für einen lockeren Zusammenschluss verwandter Berufe aus, ohne dass dies praktisch umgesetzt wurde. Auf dem Halberstädter Kongress im Jahr 1892 kam man nach kontroversen Debatten kaum über die Beschlüsse von Berlin hinaus. Das Berufsverbandsprinzip blieb die zentrale Organisationsgrundlage. Immerhin wurden die Berufsverbände aufgefordert, für die verschiedenen Industriezweige Kartellverträge miteinander abzuschließen, was nicht erfolgte. Der Kongress bestätigte die Absage an den Lokalismus und betonte die Trennung von politischer und gewerkschaftlicher Organisation. Dies entsprach den Tendenzen in der SPD. Auch dort wandte man sich gegen den Lokalismus und trat für eine Trennung von Partei und Gewerkschaft ein. In der Folge wurden die lokalistischen Verbände marginalisiert, ohne dass sie völlig verschwunden wären.[31]

Die Konzentration auf das Berufsverbandsprinzip trug der Mitgliederschaft, die noch immer zu einem großen Teil aus qualifizierten Gesellenarbeitern und noch nicht aus unqualifizierten Massenarbeitern bestand, Rechnung.[32]

Ein Streitpunkt innerhalb der Gewerkschaften war die Frage, ob man neben der Zahlung von Unterstützung bei Arbeitskämpfen auch andere Unterstützungen etwa bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Invalidität zahlen sollte. Die Gegner argumentierten, dass es nicht die Aufgabe der Gewerkschaften sei, dem Staat oder den Arbeitgebern die Soziallasten abzunehmen. Auch könnten derartige Kassen die Leistungsfähigkeit bei Arbeitskämpfen einschränken. Die Befürworter meinten, dass man durch Unterstützungskassen die Mitglieder stärker an sich binden könne. Letztlich setzte sich diese Meinung durch.[33]

Generalkommission

Auf der Berliner Funktionärskonferenz wurde auch die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands als überverbandliches Koordinierungs- und Agitationsgremium gegründet. Die Kommission bestand anfangs aus sieben Personen. Sie war zunächst nur befristet tätig und sollte vor allem die bevorstehenden Kongresse organisieren. Ihre Mitglieder selbst sahen die Generalkommission von Beginn an als dauerhafte Institution. Seit 1891 gab sie das Correspondenzblatt heraus. Dieses wurde zu einem wichtigen Instrument des innergewerkschaftlichen Meinungsbildungsprozesses. Die führende Persönlichkeit der Kommission war von Anfang an Carl Legien. Dieser hatte sich bereits seit 1896 im Fachverein der Drechsler in Hamburg als Gewerkschafter profiliert. Nicht zuletzt ihm gelang es, gegen die Kritik vor allem aus den Reihen der Metallarbeiter der Generalkommission ein eigenes Gewicht zu geben.

Auf der Halberstädter Konferenz von 1891 gelang es ihm, eine dauerhafte Finanzierung der Generalkommission durch die Mitgliedsverbände durchzusetzen. Der Kongress von 1892 bestätigte zwar die Existenz der Kommission, beschnitt aber gleichzeitig ihre Kompetenzen. Nicht mehr zuständig sollte sie für die finanzielle Unterstützung von Abwehrstreiks sein. Sie sollte sich vor allem um Berufsgruppen kümmern, bei denen der Organisationsgrad noch gering war. Die Generalkommission führte Statistiken über die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den einzelnen Gliedgewerkschaften und über die Streikaktivität. Auch sollte sie sich um die Entwicklungen der internationalen Beziehungen kümmern. Damit war sie in gewisser Weise lediglich ein weisungsgebundener Dienstleister für die Mitgliedsverbände und keine Leitungsorganisation der gesamten freien Gewerkschaften.

Carl Legien wollte die Kommission stattdessen langfristig zu einer leitenden Instanz umformen. Die Kommission sollte nicht nur die weitere gewerkschaftliche Entwicklung fördern, sondern eigene sozialpolitische Initiativen starten. So initiierte er 1894 einen Arbeiterkongress, der sich mit Themen wie Arbeitsschutz, Fabrikinspektion, Unfallversicherung oder Versammlungsrecht beschäftigten sollte. Damit löste er einen Konflikt zwischen Gewerkschaften und SPD aus. Diese sah darin einen Eingriff in ihren bisherigen Arbeitsbereich. Man sah in der Partei die eigene Führungsrolle in der sozialdemokratisch orientierten Arbeiterbewegung in Gefahr. Auf diesen Druck hin musste Legien den Kongress absagen.

Auf dem zweiten Gewerkschaftskongress im Jahr 1896 stellte der Metallarbeiterverband die Kommission grundsätzlich in Frage, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Auf der anderen Seite scheiterte der Versuch der Kommission, einen von ihr verwalteten Streikreservefonds ins Leben zu rufen. Damit war der Versuch, die Arbeitskämpfe unter die Kontrolle der Generalkommission zu bringen, gescheitert. Diese blieben Sache der Einzelgewerkschaften. Nur auf Antrag einer Einzelgewerkschaft durfte die Kommission Streikgelder sammeln.

Dennoch setzte sich allmählich die allgemeine Anerkennung der Generalkommission durch. Auf dem Frankfurter Gewerkschaftskongress von 1899 war die Existenzberechtigung der Kommission unbestritten. Der Kongress verabschiedete ein Organisationsstatut für die Kommission. Auch wurde ihr Aufgabengebiet deutlich ausgeweitet. So war sie nunmehr auch für sozialpolitische Fragen zuständig. Damit deutete sich an, dass die Gewerkschaften sich nicht mehr der Partei unterordnen wollten, sondern sich allmählich als gleichberechtigt betrachteten.[34]

Entwicklung bis zur Jahrhundertwende

Die Beziehung zwischen Gewerkschaften und Partei wurde aus verschiedenen Gründen ein Problem. Zwar waren die Gewerkschaftsführer Sozialdemokraten und der Marxismus hatte sich als herrschende Ideologie durchgesetzt, gleichwohl war das Selbstbewusstsein in den Gewerkschaften gewachsen. Dazu trug der eigene Aufstieg in den 1880er Jahren bei. Nicht die Partei hat in dieser Zeit die Gewerkschaften unterstützt, vielmehr war es häufig umgekehrt. Es gab eine nachgewachsene Generation, die mehr in der Gewerkschaftsbewegung und weniger in der Partei sozialisiert worden war.

In der Partei sah man zunächst keinen Grund dafür, dass vor 1870 entwickelte theoretische Verständnis vom Wesen und den Aufgaben der Gewerkschaften zu revidieren. Im Erfurter Programm von 1891 wurde erneut die Führungsrolle der Partei betont. Die Gewerkschafter akzeptierten dies, ohne sich auf Dauer mit der Rolle der Gewerkschaften als Rekrutenschule der Partei zufriedengeben zu wollen. Carl Legien schrieb etwa, die Masse der Arbeiter könne für die sozialistische Idee nur durch den wirtschaftlichen Kampf „in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft“ gewonnen werden.

Allerdings wollte er zu diesem Zeitpunkt keinen Konflikt mit der Partei riskieren, war die Lage der Gewerkschaften doch kritisch. Verschiedene Gewerkschaften standen nach Streikniederlagen vor dem finanziellen Ruin. Der Tabakarbeiterverband war nach einer Aussperrung zusammengebrochen. Der Bergarbeiterverband verlor zahlreiche Mitglieder durch Austritt. Diese Krise der Gewerkschaften bestätigte in der SPD die Überzeugung, dass nur der politische Kampf den Weg zum Sozialismus weisen könne.

August Bebel griff die Reformer in den Gewerkschaften scharf an. Er selbst hoffte auf den baldigen großen „Kladderadatsch“ der kapitalistischen Gesellschaft und konnte den Reformbemühungen im Kaiserstaat wenig abgewinnen. Allerdings ließ der Zusammenbruch des Kapitalismus in den folgenden Jahren auf sich warten, während die Organisationsarbeit der Gewerkschaften erfolgreich war. Für das distanzierte Verhältnis der Partei zu den Gewerkschaften ist bezeichnend, dass bis zur Jahrhundertwende kein führender Parteipolitiker Gewerkschaftskongresse besuchte.[35]

Gleichrangigkeit von Partei und Gewerkschaften

Das rasche Anwachsen der Gewerkschaftsbewegung, der Reformismus der Gewerkschaftsführer, das Aufkommen des Revisionismus in der SPD und das Nachlassen der Revolutionshoffnungen bei den Arbeitern zwangen zur Klärung des Verhältnisses von Partei und Gewerkschaft. Das Kräfteverhältnis hatte sich inzwischen zu Gunsten der Gewerkschaften verschoben. Die freien Gewerkschaften hatten mit ihren 1,6 Millionen Mitglieder einen erheblichen Organisationsvorsprung vor der SPD, die weniger als 400.000 Mitglieder zählte.

Insbesondere in zwei Debatten der Jahre 1899 bis 1906 wurden die unterschiedlichen Positionen deutlich: der Neutralitätsdebatte und in der Massenstreikdebatte. Die Neutralitätsdebatte wurde von einigen Gewerkschaftsführern ausgelöst, die angesichts der Erfolge der christlichen Gewerkschaften für einen stärkeren Abstand zur SPD plädierten. Bebel gab im Mai 1899 in einer Grundsatzrede den Führungsanspruch der Partei auf, erkannte die Selbstständigkeit der Gewerkschaften an und plädierte für ihre parteipolitische Neutralität. Allerdings warnte er vor einem Kurs weg von der SPD. Der Parteitheoretiker Karl Kautsky schrieb in einer programmatischen Schrift im Jahr 1900 zum Verhältnis von Partei und Gewerkschaften:

„Die politischen Organisationen des Proletariats werden stets nur eine kleine Elite umfassen; Massenorganisationen können nur die Gewerkschaften bilden. Eine sozialdemokratische Partei, deren Kerntruppen nicht die Gewerkschaften bilden, hat daher auf Sand gebaut. Die Gewerkschaften müssen außerhalb der Partei bleiben.“

Das gebiete auch

„die Rücksicht auf die besonderen Aufgaben dieser Organisation. Aber die Sozialdemokratie hat stets dahin zu trachten, dass die Mitglieder der gewerkschaftlichen Organisationen von sozialistischem Geist erfüllt sind. Die sozialistische Propaganda unter den Gewerkschaften hat Hand in Hand zu gehen mit der Propaganda für die Gewerkschaften in der Parteiorganisation.“[36]

In der Massenstreikdebatte ging es darum, ob man den Generalstreik auch bei tiefgreifenden politischen Konflikten nutzen sollte. Gerade nach der russischen Revolution von 1905 stand dieses Thema auf der Tagesordnung von Partei und Gewerkschaften. Die führenden Gewerkschafter lehnten den Massenstreik ab, weil diese Strategie die Organisation und die durch den reformerischen Kurs erzielten sozialen Fortschritte gefährdet hätte. Mit großer Mehrheit lehnte dann der Kölner Gewerkschaftstag von 1905 den Massenstreik ab und stellte sich gegen Syndikalisten und den linken Flügel in der SPD. Diese Entschließung löste nicht nur eine entsprechende Gegenreaktion von Rosa Luxemburg und anderen Befürwortern des Massenstreiks aus, auch von der eigenen Basis kam Kritik.

Auf dem Parteitag der SPD in Jena im selben Jahr suchte Bebel nach einem Kompromiss, entfachte aber mit seinem Satz, der Massenstreik sei das „wirksamste Kampfmittel“, die Debatte neu. Partei und Gewerkschaften schienen in der Folge vor einem Bruch zu stehen. Auf dem Mannheimer Parteitag von 1906 kam es zum sogenannten Mannheimer Abkommen: In der eigentlichen Streitsache fand man eine Kompromissformulierung. Wichtig war, dass die SPD die Gleichrangigkeit der Gewerkschaften endgültig anerkannte. Außerdem wurde verabredet, sich bei Aktionen, die die Interessen beider Seiten berührten, auf einen gemeinsamen Kurs zu verständigen. Damit war in der Praxis auch die Möglichkeit des Massenstreiks vom Tisch. In der Partei wurde die Debatte weiter geführt, spielte aber für das Verhältnis zu den Gewerkschaften keine nennenswerte Rolle mehr.[37]

Struktur

Mitgliederzahlen

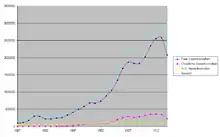

Als Folge einer zeitweise stockenden Konjunktur gingen die Mitgliederzahlen der freien Gewerkschaften von etwa 300.000 im Jahr 1890 bis 1895 um etwa 50.000 wieder zurück. In den folgenden Jahren der Hochkonjunktur nahm die Zahl der Mitglieder stark auf 680.427 im Jahr 1900 zu. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften kamen in dieser Zeit auf 90.000 und die christlichen Gewerkschaften auf geschätzt über 76.000 Mitglieder. In den folgenden Jahren wuchsen die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften weiter an. Im Jahr 1913 lag die Gesamtzahl bei 3 Millionen. Ein Großteil von etwa 2,5 Millionen entfiel auf die freien Gewerkschaften. Die christlichen Gewerkschaften kamen auf etwa 340.000 und die Hirsch-Dunckerschen auf 100.000 Mitglieder.

Dabei hing das Wachstum eng mit den konjunkturellen Entwicklung zusammen. In Phasen des Aufschwungs nahm die Zahl der Mitglieder besonders stark zu, während sie in wirtschaftlich schwächeren Jahren stagnierte. Daneben gab es weitere Faktoren. So nahmen kurz vor großen Arbeitskämpfen die Mitgliederzahlen zu. Nach dem Ende des Konflikts verließen viele die Organisationen wieder. Vor dem Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet von 1905 traten 60.000 Arbeiter der Gewerkschaft bei. Nach Ende des Streiks verließen 30.000 die Organisation. Die Fluktuationen waren ein großes Problem für die Organisationen. Viele neue Mitglieder suchten den unmittelbaren Nutzen einer Mitgliedschaft, an einem dauernden Engagement aus Überzeugung oder gar an der allgemeinen Programmatik hatten viele kein Interesse. Dabei spielten auch die unsicheren Einkommens- und Lebensumstände eine Rolle. In den letzten Jahren vor Kriegsbeginn haben die Gewerkschaften auf die Fluktuation mit Statutenänderungen reagiert. Die Unterstützung bei Arbeitskämpfen hing nun von der Zeit der Mitgliedschaft ab.[38]

Organisationsfördernde und -hemmende Faktoren

Branchen, Berufe und Regionen wichen in ihrem Organisationsgrad voneinander ab, weil sich auch die jeweiligen organisationsfördernden oder -hemmenden Faktoren teilweise deutlich unterschieden. Nach wie vor war der Organisationsgrad in einigen Handwerksberufen (Buchdrucker, Kupferschmiede, Handschuhmacher und andere) besonders hoch. Sehr schwer waren die Beschäftigten in Branchen mit einem hohen Anteil wenig qualifizierter Beschäftigter oder weiblicher Arbeitnehmer zu organisieren. Dies galt etwa für die Textilindustrie, für den Handel oder die Fabrikarbeit.

Es gab Bereiche, in denen die Hürden für die Gewerkschaften besonders hoch waren. Neben den Landarbeitern waren dies etwa die immer zahlreicher werdenden Beschäftigten im öffentlichen Sektor etwa bei der Bahn oder Post. Antigewerkschaftliche Maßnahmen, Einschränkung des Koalitionsrechts, aber auch besondere betriebliche Sozialleistungen verhinderten ein Eindringen der Gewerkschaften, zumal der sozialdemokratisch orientierten. Im Agrarbereich verhinderten das Gesinderecht, der Widerstand der Landbesitzer sowie die Schwierigkeit, Zugang zur Mentalität der Landbevölkerung zu finden, das Entstehen einer nennenswerten Landarbeiterbewegung. Der Landarbeiterverband hatte 1914 trotz großer Agitationsanstrengungen nur 22.000 Mitglieder. Auch zu der wachsenden Zahl der Angestellten fanden die freien Gewerkschaften nur eingeschränkt Zugang. Ein Großteil der Angestellten grenzte sich von den Arbeitern ab.

In Kernbereichen der Industrie wie in der Schwerindustrie sorgten antigewerkschaftliche Maßnahmen und besondere betriebliche Sozialleistungen dafür, dass die Gewerkschaften dort nur schwer Fuß fassen konnten. In stark industrialisierten und städtischen Gebieten hatten die Gewerkschaften es leichter als im ländlichen Raum. Berlin und Hamburg waren daher Hochburgen der Gewerkschaften. Relativ stark waren sie im mittleren und nördlichen Deutschland, relativ schwach dagegen in Süddeutschland und den agrarischen Ostgebieten.[39]

Innere Struktur

Hinsichtlich der Einzelgewerkschaften wiesen die auf dem Industrieverbandsprinzip beruhenden Organisationen die größte Bedeutung auf. Von den 46 Zentralverbänden der freien Gewerkschaften war der Deutsche Metallarbeiterverband mit über 500.000 Mitgliedern der mit Abstand größte. Über 100.000 Mitglieder hatten die Organisationen in der Baubranche, im Bergbau, der Holz- und Textilindustrie, im Transportgewerbe sowie der Fabrikarbeiterverband. Dieser umfasste sehr unterschiedliche Beschäftigungsbereiche wie die Chemieindustrie, Gummihersteller oder Produzenten von Margarine. Insgesamt organisierten die größten Verbände mehr als zwei Drittel aller Mitglieder der freien Gewerkschaften. Dahinter blieben die Berufsverbände weit zurück. Diese organisierten überwiegend handwerkliche Einzelberufe. Trotz ihrer zahlenmäßig unbedeutenden Größen hielten sie an ihrer Unabhängigkeit fest.[40]

Vor dem Hintergrund des starken Mitgliederwachstums aber auch der hohen Fluktuationszahlen kam es zunehmend zu einer Professionalisierung der Organisation. Die Zahl der hauptamtlichen Funktionäre nahm deutlich zu. Gab es 1898 bei den freien Gewerkschaften nur 104 besoldete Funktionäre waren es 1914 bereits 2867. Diese waren zumeist in den regionalen Untergliederungen zur Betreuung der Mitglieder beschäftigt. Zunehmend erforderten etwas Fragen des Arbeitsrecht oder die Tarifpolitik Fachleute. Die Aufgaben etwa in den Arbeitersekretariaten wurden zu komplex, um durch ehrenamtliche Funktionäre neben der Arbeit erledigt werden zu können. Die meisten hauptamtlichen Funktionäre gingen selber aus der Arbeiterschaft hervor. Daher bedeutete das Wachstum des hauptamtlichen Apparats nicht zwangsläufig eine Entfremdung zwischen den Funktionären und den Mitgliedern.

Das Wachstum der Gewerkschaften hatte allerdings zur Folge, dass die Mitglieder sich nicht mehr aktiv an allen Entscheidungsprozessen beteiligen konnten. Es kam zum Aufbau eines mehrstufigen Delegiertensystems und die lokale Entscheidungsautonomie wurde eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die Streikentscheidungen. Diese konnten zunächst noch auf lokaler Ebene getroffen werden. Dies änderte sich 1899, als ein Gewerkschaftskongress die Streikkompetenz den Zentralverbänden zuwies. Dazu wurden besondere Statuten erlassen und die Entscheidung über Arbeitskämpfe behielten sich die zentralen Vorstände vor. Dies führte zu Spannungen in den Verbänden, ohne dass es jedoch zu tiefgreifenden Krisen oder gar den Zerfall einer Organisation gekommen wäre. Nicht immer hatten die Vorstände ihre Mitglieder völlig im Griff. Besonders spektakulär war der gegen den Willen des Verbandes ausgebrochene Werftarbeiterstreik von 1913. Ein Problem war die Organisation in ortsbezogenen Zahlstellen und die Vernachlässigung der Betriebsebene.[41]

Beziehungen zu Politik und Arbeitgebern

Für die Gewerkschaften wichtig waren auch die politischen Rahmenbedingungen. Nach dem Rücktritt Leo von Caprivis wurde dessen versöhnliche und sozialreformerische Politik nicht zuletzt auf Drängen von Wilhelm II. aufgegeben. Dieser setzte auf eine Konfrontationspolitik gegenüber der Arbeiterbewegung. Die in diesem Zusammenhang auf den Weg gebrachte sogenannte Zuchthausvorlage scheiterte 1899 am Reichstag. Die antigewerkschaftliche Politik war ein Misserfolg. In der Folge erlebte die Sozialgesetzgebung zahlreiche neue Impulse. Es wurden beachtliche Fortschritte unter anderem hinsichtlich des Arbeitsschutzes und des Koalitionsrechts gemacht. Allerdings war der Staat weit davon entfernt die Gewerkschaften als berufene Vertreter der Arbeiter anzuerkennen. Noch immer ging die Polizei etwa bei Streiks gewaltsam vor. Auch das volle Koalitionsrecht war nicht erreicht. Ähnlich ablehnend verhielten sich die Arbeitgeber. Sie entließen bekannte Gewerkschaftsmitglieder und legten schwarze Listen an.[42]

Verschiedene Entwicklung in der Wirtschaft behinderten den weiteren Aufstieg der Gewerkschaften in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Kartellierte Großbetriebe waren durch Streiks kaum noch zu verwunden. Zudem entstanden starke Arbeitgeberverbände. Der Crimmitschauer Streik 1903 wurde über den lokalen Anlass hinaus zu einer Konfrontation von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Der Streik führte zu einem Schub in der Organisation der Arbeitgeber. Nur in wenigen Bereichen wie in der Holz- und Lederindustrie sowie bei den Buchdruckern hatten die Gewerkschaften vor dem Krieg noch einen Organisationsvorsprung vor den Arbeitgebern.

Gerade in wirtschaftlichen Kernbereichen wie im Bergbau, in der Chemie-, Elektro- und Schwerindustrie waren die Arbeitgeber den Gewerkschaften überlegen. Insbesondere die Arbeitgeber im Bergbau und der Montanindustrie im Ruhrgebiet, dem Saarland und dem Rheinland bestanden häufig auf einem „Herr im Haus Standpunkt.“ Freilich war diese Rigorosität in anderen Branchen nicht so ausgeprägt. Auch erleichterten klein- und mittelbetriebliche Strukturen die Erfolgsaussichten bei Arbeitskämpfen für die Gewerkschaften.

Auch in anderer Hinsicht war die Situation nicht eindeutig. Auf der einen Seite stehen große überregionale Aufmerksamkeit erregende Massenstreiks und -aussperrungen, wie die Bauarbeiteraussperrung von 1910, der Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet von 1912 oder der Werftarbeiterstreik im selben Jahr. Auf der anderen Seite stand eine wachsende Anzahl von friedlichen Konfliktlösungen. Die Zahl der Tarifverträge hat sich nach 1905 versiebenfacht, auch wenn die Arbeitgeber noch immer bei über vier Fünftel der Arbeiter Lohn- und Arbeitsbedingungen ohne Mitwirkung der Gewerkschaften festsetzen konnten. Inwieweit die Hardliner in den schwerindustriellen Großbetrieben auf längere Sicht die Oberhand behalten hätten, muss unklar bleiben, haben sich doch durch Krieg die Grundbedingungen verschoben.[43]

Das Ziel der Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen, nicht die unbedingte Konfrontation mit den Arbeitgebern in Arbeitskämpfen, war geradezu ein Kennzeichen der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Allerdings war dieser Kurs nicht unumstritten. So hatte der Tarifvertrag für die Buchdrucker 1896 heftige innere Konflikte zur Folge. Die Gegner sahen darin eine Abkehr vom Klassenkampf. Letztlich setzte sich die Meinung durch, dass Tarifverträge die Lage der Arbeiter verbessern würden, ohne die Streikkassen anzutasten, was die Kampfkraft der Organisationen erhalten würde. Im Jahr 1899 beschloss ein Gewerkschaftskongress, dass der Abschluss von Tarifverträgen erstrebenswert wäre.[44]

Erster Weltkrieg

Kriegsbeginn

Wie die sozialdemokratischen Parteien bekannten sich auch die freien Gewerkschaften zur internationalen Solidarität. Es entstand ein Internationaler Gewerkschaftsbund. An die Spitze wurde Carl Legien gewählt. Wie die Parteien der zweiten Internationale hatten in der Julikrise 1914 auch die Appelle der Gewerkschaftsinternationale zur Erhaltung des Friedens keinen Erfolg. Die Internationalität der Arbeiterbewegung erwies sich stattdessen als Illusion.[45]

Die freien Gewerkschaften signalisierten ihre Unterstützung des Burgfriedens bereits am 2. August und setzten dadurch die SPD unter Zugzwang. Die Reichstagsfraktion, in der zahlreiche aktive Gewerkschafter vertreten waren, stimmte am 4. August den Kriegskrediten zu. Dabei spielte für die Entscheidung die Generalmobilmachung der russischen Armee eine wichtige Rolle. Es bestand für die Beteiligten kaum Zweifel daran, dass Deutschland gegen den Zarismus verteidigt werden müsse.

Daneben gab es auch andere Gründe. Dazu zählte die Furcht vor einer Zerschlagung der Organisation bei einer Verweigerung. Außerdem hoffte man, dass der Staat die Loyalität durch Zugeständnisse honorieren würde. Es gab auf dem rechten Flügel aber auch Vorstellungen eines wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes, der den Kriegszielplänen der Regierung und der Rechten nicht unähnlich waren.

Die Gewerkschaften verzichteten für die Dauer des Krieges auf Streiks. Schon bald gab es Kontakte mit verschiedenen militärischen und zivilen Behörden über Ernährungsfragen, Arbeitsbeschaffung oder ähnliche Probleme. Die Regierung lockerte die Polizeiaufsicht über die Gewerkschaften und in den staatlichen Betrieben wurden die antigewerkschaftlichen Maßnahmen weniger rigoros gehandhabt. Die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft deutete man in den Gewerkschaften als Beginn der Abkehr vom Kapitalismus und als Schritt zum Sozialismus. Übersehen wurde dabei, dass dahinter keine klare Zielsetzung stand, sondern es sich meist um Reaktionen auf bestimmte Zwangslagen handelte. Die Hoffnung, die Arbeitgeber zur Ausweitung des Tarifvertragswesens zu veranlassen, hatte zunächst nur begrenzten Erfolg. Insbesondere die Großindustrie verweigerte sich dem Ansinnen. Nur in Teilbereichen erzwangen die Militärbehörden zur Behebung des Fachkräftemangels die Einrichtung von Kriegsausschüssen aus Arbeitgebern und Gewerkschaften.[46]

Innere Konflikte

In politischer Hinsicht traten die führenden Gewerkschafter als entschiedene Gegner der Kriegsgegner um Karl Liebknecht in der SPD auf. Die meisten Gewerkschafter der Reichstagsfraktion der SPD gehörten einem informellen Kreis des rechten Fraktionsflügels an. Sie plädierten für ein hartes Vorgehen gegen die Kritiker und nahmen dabei bewusst auch die Spaltung von Fraktion und Partei in Kauf. Mit dieser Haltung hatten sie aber nicht alle Gewerkschaftsmitglieder hinter sich. Ein Aufruf der Parteiopposition im Jahr 1915 wurde auch von 150 Gewerkschaftsfunktionären unterschrieben. Auf dem Verbandstags des DMV stieß der Kriegskurs des Vorstandes auf offene Kritik von Seiten der Delegierten. Die Generalkommission hielt an ihrem Konfrontationskurs gegen die Parteilinke fest und setzte die Partei mit der Drohung notfalls eine Gewerkschaftspartei zu gründen unter Druck.

Das Ende der Fraktionseinheit 1916 begrüßte die Generalkommission ausdrücklich. Es gab zwar mit Hermann Jäckel von der Gewerkschaft der Textilarbeiter und Josef Simon von den Schuhmachern auch Anhänger der Opposition in der Generalkommission, aber sowohl diese wie auch die USPD wollten zumindest die Gewerkschaftseinheit bewahren. Sie hofften auf eine allmähliche Stärkung der Opposition in den Gewerkschaften selbst. Tatsächlich hatten die Gegner des Burgfriedens bereits in Berlin, Leipzig, Dresden oder Braunschweig eine starke Stellung erreicht. Auf dem Verbandstag des DMV 1917 konnte sich der Vorstand nur knapp gegenüber der Opposition behaupten. In den folgenden Jahren nahm die Stellung der Opposition im DMV zu und 1919 konnte sie den alten Vorstand ablösen.[47]

Hilfsdienstgesetz

Die Gewerkschaften selbst gerieten nach Kriegsbeginn in eine organisatorische Krise. Die Zahl der Mitglieder der freien Gewerkschaften sank bis 1916 in etwa auf den Stand von 1903 ab. Gründe waren die Einberufung zum Militär, die anfängliche hohe Arbeitslosigkeit in nicht kriegswichtigen Branchen, aber auch das Nachlassen der Anziehungskraft nach Verzicht auf die Streiks. All dies führte dazu, dass sich allmählich die Kontrolle der Gewerkschaften über die Arbeiter lockerte. Auch unter Gewerkschaftsmitgliedern nahm die Kritik an der Burgfriedenspolitik der Gewerkschaftsspitzen zu. Es kam seit 1915 zu wilden Streiks und Lebensmittelunruhen. Die problematische Kriegslage veranlasste die Oberste Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff ein umfassendes Programm zur Verbesserung der Rüstungsproduktion zu fordern. Ein Hauptbestandteil war die Einschränkung der Freizügigkeit und die Arbeitspflicht.

Dazu wurde allerdings die Zustimmung des Parlaments und der Gewerkschaften benötigt. Die Richtungsgewerkschaften verständigten sich auf ein einheitliches Vorgehen und, gestützt auf die ihnen nahestehenden Parteien von der SPD bis zum linken Flügel der Nationalliberalen, gelangen weitgehende Änderungen beim Hilfsdienstgesetz. Der Regulierung des Arbeitsmarktes stimmten die Gewerkschaften zu. Darüber hinaus wurden in allen kriegswichtigen Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten Arbeiter- und Angestelltenausschüsse eingerichtet, deren Mitglieder von der Gewerkschaften vorgeschlagen wurden. Der Vorsitzende der DMV Alexander Schlicke wurde ins Kriegsamt berufen. Damit hatte erstmals ein freier Gewerkschafter ein offizielles Amt inne. Die staatliche Anerkennung der Gewerkschaften als berufene Vertreter der Arbeiterinteressen war erreicht. Verschiedenen Gremien wurden paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter besetzt. In kriegswichtigen Betrieben wurde in Teilbereichen die gewerkschaftliche Mitbestimmung eingeführt.

Seither konnten die Gewerkschaften auch in den Großbetrieben Fuß fassen. Die Unternehmen sahen in dem Gesetz denn auch ein Ausnahmegesetz gegen die Arbeitgeber, während die Gewerkschaften es als großen Erfolg ihrer Kriegspolitik und Schritt hin zur organisierten Wirtschaft feierten. Allerdings bedeutete das Gesetz auch eine noch engere Identifizierung mit den Maßnahmen des Staates und damit einen Autonomieverlust. Funktionäre und Mitglieder drifteten in der Folge teilweise noch weiter auseinander. Vordergründig hatte das Gesetz aber den Wiederaufschwung der Gewerkschaften zur Folge. Ihre Mitgliederzahlen stiegen nach 1916 wieder stark an, ohne dass der Vorkriegsstand erreicht werden konnte.[48]

Weg zur Revolution

Die zunehmende Not an der Heimatfront führte zu immer größeren Unmut unter den Arbeitern. Seit 1917 kam es immer häufiger zu lokalen Streiks. Zunächst traten 40.000 Arbeiter bei Krupp in Essen in den Ausstand, ehe der Streik auf das rheinisch-westfälische Industriegebiet, auf Berlin und weitere Städte und Regionen übergriff. Im Januar 1918 wurde davon die Rüstungsindustrie im gesamten Reich betroffen. Die Zahl der Streikenden bei den Januarstreiks überschritt die Millionengrenze. In den Streiks verbanden sich politische Unzufriedenheit mit der sozialen Not.

Die führenden Köpfe und Organisatoren kamen insbesondere aus den Stammbelegschaften. Sie hatten oft vor dem Krieg als SPD-Mitglieder und Gewerkschafter Erfahrungen in der Arbeiterbewegung gesammelt. Die bekannteste Gruppe waren die Revolutionären Obleute in Berlin und anderen Städten. Diese standen der USPD und rätedemokratischen Gedanken nahe. Sie entwickelten basis- und betriebsnahe Formen des Arbeitskampfes, die sich von denen der zentralisierten Gewerkschaften unterschieden. Einfluss hatten die Obleute vor allem in Großstädten. Allerdings sollte man ihre Reichweite dieser Opposition auch nicht überschätzen, nahm die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder doch in dieser Zeit stark zu und war von den Unruhen in anderen Branchen nur wenig zu spüren.

Dennoch waren die Massenstreiks in der Rüstungsindustrie Teil einer allmählich wachsenden revolutionären Stimmung. Die Gewerkschaften drängten auch vor diesem Hintergrund auf Reformen. Sie waren zu einem Systemwechsel bereit, traten aber selbst nicht viel, um nachzuhelfen. Gustav Bauer, der zweite Vorsitzende der freien Gewerkschaften, trat Anfang Oktober als Leiter des neuen Reichsarbeitsamtes ins Kabinett von Max von Baden ein. Die Oktoberreformen schienen den Führern der freien und christlichen Gewerkschafter als großer Erfolg und entscheidender Schritt zur Demokratie. Sie wollten ein Weitertreiben und den Ausbruch einer Revolution verhindern. Dies gelang nicht und weder die MSPD noch die freien Gewerkschaften hatten Anfangs nennenswerten Einfluss auf die Novemberrevolution. Dies änderte sich mit der Bildung des Rates der Volksbeauftragten. Die freien Gewerkschaften unterstützten dessen Politik. Allerdings hatten sie an der Bildung der neuen Regierung keinen nennenswerten Anteil.[49]

Weimarer Republik

Novemberabkommen

Die Sorge vor einem revolutionären Zusammenbruch hat die Gewerkschaften und Arbeitgeber bereits während des Krieges aufeinander zugehen lassen. Erste Verhandlungen für eine Zusammenarbeit scheiterten Anfang 1918 am Widerstand der Schwerindustrie. Dies änderte sich erst in den letzten Wochen des Krieges. Von Seiten der Wirtschaft waren Zugeständnisse an die Gewerkschaften das kleinere Übel, um eine mögliche Verstaatlichung der Großindustrie zu verhindern. Am 15. November einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf das sogenannte Stinnes-Legien- oder Novemberabkommen. Darin erkannten nun auch die Arbeitgeber die Gewerkschaften als die berufenen Interessenvertreter der Arbeitnehmer an und sicherten die volle Koalitionsfreiheit zu. Des Weiteren wurden das Tarifvertragssystem und die Einrichtung von Arbeiterausschüssen in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten zugesagt. Den gelben wirtschaftsnahen Gewerkschaften wurde die Unterstützung entzogen und der Achtstundentag bei vollem Lohnausgleich eingeführt. Es wurden von Arbeitgebern und Gewerkschaften paritätisch besetzte Arbeitsnachweise geschaffen und Schlichtungsausschüsse eingeführt. Die Gewerkschaften hatten damit Forderungen durchgesetzt, für die sie Jahrzehnte gestritten hatten. Auf der Basis des Novemberabkommens wurde am 4. Dezember 1918 die Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (ZAG) gegründet. Für die Gewerkschaften waren diese Ergebnisse ein Schritt hin zur Demokratisierung der Wirtschaft. Allerdings erwies sich das Entgegenkommen der Arbeitgeber nur auf die unmittelbare Revolutionszeit begrenzt. In den Gewerkschaften selbst, insbesondere im DMV, wurden die Vereinbarungen massiv kritisiert. Der Nürnberger Kongress der freien Gewerkschaften Mitte 1919 billigte sie indes mehrheitlich. Der DMV trat im Oktober 1919 aus der ZAG aus, in den folgenden Jahren folgten weiter Gewerkschaften.[50]

Politische Grundsatzentscheidungen

Auf lokaler Basis hatten sich Gewerkschafter an den Arbeiter- und Soldatenräten teilweise führend beteiligt. Ein beträchtlicher Teil der mehrheitssozialdemokratischen Delegierten auf dem Reichsrätekongress vom 16. bis 21. Dezember 1918 waren hauptamtliche Gewerkschafter. Eine rätedemokratische Struktur des Staates lehnten sie ab. Die Gewerkschaften versuchten die radikalen Strömungen in der Rätebewegung zu isolieren. Die Mitglieder der Arbeiter- und Soldatenräte aus ihren Reihen versuchte die Gewerkschaftsführung in ein Konzept einzubinden, dass die Räte nur bis zur Nationalversammlung bestehen lassen wollte und sie keine Mitbestimmungsrechte in der Wirtschaft erhalten sollten.[51]

Die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung erbrachte nicht, wie auch von den freien Gewerkschaften erhofft, eine sozialistische Mehrheit. Gleichwohl waren die Gewerkschaften entschiedene Befürworter der Republik. Ein Drittel der Abgeordnete der MSPD in der Nationalversammlung waren teilweise hochrangige Funktionäre der freien Gewerkschaften. Mit Gustav Bauer, Robert Schmidt und Rudolf Wissell waren drei führende Gewerkschafter Mitglieder des Kabinetts Scheidemann. Bauer wurde einige Zeit Nachfolger Scheidemanns als Regierungschef. Auch in den folgenden Kabinetten saßen profilierte Gewerkschafter. Ähnlich war es auch in den Ländern. Der Vorsitzende des Holzarbeiterverbandes Theodor Leipart wurde württembergischer Arbeitsminister.

Nichtparlamentarische Konzepte wie die Rätedemokratie wurden von den Gewerkschaften weiterhin mehrheitlich abgelehnt. Gleichwohl gab es auch innerhalb der Gewerkschafter Befürworter. Auf dem ersten Nachkriegskongress der freien Gewerkschaften im Sommer 1919 in Nürnberg stellte Richard Müller ein detailliertes politisches Rätekonzept vor, das aber von der Mehrheit abgelehnt wurde. An der Gewerkschaftsspitze kam es zu Konflikten zwischen einem Flügel der Traditionalisten um Legien und Reformern um Leipart. In diesem Streit setzten sich auch mit Rückendeckung der SPD die Reformer durch, die für die Schaffung von Betriebsräten einsetzten. Damit gaben die freien Gewerkschaften ihre völlige Ablehnung der Räte auf und entfernten sich teilweise von der bisherigen ortsbezogenen Organisation der Arbeiterbewegung zu Gunsten der Betriebsebene.[52]

In wirtschaftlicher Hinsicht wurde von vielen Arbeitern die Sozialisierung von verschiedenen Branchen als Schritt hin zum Sozialismus gefordert. Die Führungen der Gewerkschaften standen dem skeptisch gegenüber. In Teilen der eigenen Anhängerschaft sah man dies anders. Im Ruhrgebiet etwa kam es zu einer breiten Sozialisierungsbewegung.[53] Die Gewerkschaften hielten weiter an ihrer ablehnenden Haltung in dieser Sache fest, auch weil diese mit dem im Novemberabkommen fixierten Kurs nicht in Übereinstimmung zu bringen waren.

Rudolf Wissell warb stattdessen für das Konzept der Gemeinwirtschaft. Dabei sollte die Volkswirtschaft planmäßig betrieben und gesellschaftlich kontrolliert werden. Die Produktionsmittel sollten in Privateigentum verbleiben. Sie sollte nicht Profitinteressen Einzelner, sondern dem Gemeinwohl dienen. Weder Gemeinwirtschaft noch die Sozialisierung ließ sich indes durchsetzen, auch weil sich die jeweiligen Befürworter gegenseitig blockierten.[54]

In der ersten Zeit der Weimarer Republik wurden wichtige Entscheidungen getroffen, die gewerkschaftlichen Forderungen und Zielen entsprachen. So wurden Tarifverträge als rechts- und allgemeinverbindlich erklärt, es wurden Regelungen zur Einstellung und Entlassung von Beschäftigten getroffen und der Achtstundentag eingeführt. Zentrale Punkte wurden sogar in der Verfassung festgeschrieben. Wichtig war zudem das Betriebsrätegesetz von 1920. Dies war indes in den Gewerkschaften nicht unumstritten, da es insbesondere den Befürwortern eines politischen Rätesystems nicht weit genug ging.[55]

Mitgliederentwicklung

Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder wuchs auch nach der Revolution weiter. Im ersten Quartal des Jahres 1919 stieg die Zahl der Mitglieder in den freien Gewerkschaften sprunghaft um 1,81 Millionen auf 4,67 Millionen. Insgesamt nahm die Zahl der Mitglieder auch in der Folge zu, ehe im Zusammenhang mit der Inflation ein Rückschlag einsetzte.

Besonders stark stiegen die Mitgliederzahlen in Branchen an, die bislang kaum organisiert waren. Dies waren die Staatsarbeiter, Eisenbahnbeschäftigten, Landarbeiter und ähnliche Gruppen. Ähnliches gilt für die Großbetriebe. Auch in neue Regionen konnten die Gewerkschaften vorstoßen. Dies galt für ostdeutschen Agrargebiete oder das Saarrevier, wo vor dem Krieg die Arbeitgeber die Gewerkschaften stark behindert hatten. Insbesondere in Teilen des Ruhrgebietes und angrenzender Gebiete waren die christlichen Gewerkschaften teilweise stärker als die freien Organisationen.

Auch die Struktur der Mitglieder änderte sich. Die zahlenmäßige Bedeutung der handwerklich ausgebildeten Arbeiter in Klein- und Mittelbetrieben sank zugunsten der weniger qualifizierten Fabrikarbeiter in Großbetrieben ab. Auch der Frauenanteil stieg deutlich an. Er lag 1918 bei 25 %, sank aber in der Folge bis 1924 leicht auf 20 % ab. Insgesamt verlor der ADGB bis 1924 im Vergleich zu 1920 fast 50 % der Mitglieder.[56]

Der drastischen Mitgliederrückgang der Inflationszeit setzte sich im von Sparmaßnahmen geprägten Jahr 1924 noch einmal verstärkt fort. 1925 stagnierten die Zahlen, um 1926 erneut einzubrechen. Erst mit diesem Jahr war der Tiefpunkt erreicht. Der ADGB hatte zu dieser Zeit noch 3,9 Millionen Mitglieder.

In den folgenden Jahren bis 1930 nahmen dann die Mitgliederzahlen wieder zu. Sie erreichten aber nie mehr den Stand der frühen 1920er Jahre. Hinsichtlich der Arbeiterorganisationen blieb der ADGB eindeutig der dominierende Verband. Anders sah es bei den Angestelltenorganisationen aus. Der stagnierende freigewerkschaftliche AfA-Bund wurde von den christlich-nationalen Verbänden überholt. Auch der Allgemeine deutsche Beamtenbund blieb hinter dem DBB zurück.[57]

Infolge der Weltwirtschaftskrise gingen die Mitgliederzahlen insbesondere der Arbeitergewerkschaften seit 1930 erneut stark zurück. Bei den Angestelltengewerkschaften war der Rückgang weniger deutlich ausgeprägt. Dabei setzte sich der Trend zu den eher national orientierten Verbänden zu Lasten des AfA Bundes weiter fort. Insgesamt verloren die Verbände des ADGB zwischen 1929 und 1932 mehr als ein Viertel ihrer Mitglieder. In einigen Verbänden etwa in denen der Maschinisten oder Bekleidungsarbeiter lag der Verlust sogar über 40 %. Auch weitere Verbände verloren überdurchschnittlich. Dazu gehörten der Baugewerksbund, die Fabrikarbeiter, die Tabakarbeiter oder die Textilarbeiter.[58]

Neustrukturierung

| Name | Mitgliederzahl |

|---|---|

| Baugewerksbund | 435.156 |

| Bekleidungsarbeiter | 77.884 |

| Bergarbeiter | 196.049 |

| Buchbinder | 55.128 |

| Buchdrucker | 82.767 |

| Dachdecker | 10.843 |

| Eisenbahner | 240.913 |

| Fabrikarbeiter | 457.657 |

| Feuerwehrmänner | 7740 |

| Filmgewerkschaft | 1300 |

| Friseurgehilfen | 4057 |

| Gärtner | 10.518 |

| Gemeinde- und Staatsarbeiter | 243.968 |

| Graphische Hilfsarbeiter | 40.691 |

| Holzarbeiter | 306.660 |

| Hotel-, Rest.- und Cafehaus-Angestellte | 27.153 |

| Hutarbeiter | 18.509 |

| Kupferschmiede | 7024 |

| Landarbeiter | 151.273 |

| Lederarbeiter | 37.855 |

| Lithographen und Steindrucker | 23.719 |

| Maler | 58.775 |

| Maschinisten und Heizer | 48.568 |

| Metallarbeiter | 884.027 |

| Musiker | 23.055 |

| Nahrungs- und Genußmittelarbeiter | 159.636 |

| Sattler, Tapezierer … | 30.614 |

| Schornsteinfeger | 2980 |

| Schuhmacher | 78.834 |

| Schweizer | 11.456 |

| Steinarbeiter | 68.033 |

| Tabakarbeiter | 75.501 |

| Textilarbeiter | 306.137 |

| Verkehrsbund | 368.052 |

| Zimmerer | 107.354 |

Auf dem ersten Nachkriegskongress der freien Gewerkschaften in Nürnberg 1919 waren 52 Verbände vertreten, die 4,8 Millionen Mitglieder vertraten. Obwohl die Debatte kontrovers verlief, hatte die Versammlung den Kurs der Generalkommission in Krieg und Revolution nachträglich gebilligt. Daneben wurden auch weitere aktuellen Fragen diskutiert, auf die teilweise schon eingegangen wurde. Auf dem Kongress kam es auch zu einer inhaltlichen und organisatorischen Neuorientierung. Die Gewerkschaften erklärten sich für parteipolitisch neutral. Dies war auch notwendig, weil es keine einheitliche politische Arbeiterbewegung mehr gab. Auch dies hat dazu beigetragen, dass es trotz aller inneren Gegensätze zwischen den Anhängern von SPD, USPD und KPD innerhalb der Gewerkschaften nicht zu einer Spaltung kam.

Als neuer Dachverband wurde auf dem ersten Nachkriegskongress der freien Gewerkschaften der ADGB gegründet. Die bisherige Generalkommission wurde durch einen Vorstand aus fünfzehn Mitgliedern ersetzt. Vorsitzender wurde Carl Legien. Nach dessen Tod 1921 wurde Theodor Leipart Vorsitzender. Das höchste Gremium des ADGB war der alle drei Jahre tagende Bundeskongress. Auf örtlicher Ebene existierten Ortsausschüsse des ADGB, sie ersetzten die früheren Ortskartelle. In ihnen waren die lokalen Zahlstellen der freien Gewerkschaften zusammengeschlossen. Darüber gab es seit 1922 Bezirksausschüsse. Ähnlich aufgebaut waren auch die Einzelgewerkschaften.

Zu Beginn der 1930er Jahre gab es etwa 6000 hauptamtliche Funktionäre, von denen die übergroße Mehrheit bei den Ortsverwaltungen der Einzelgewerkschaften tätig war. Der Apparat beim ADGB Vorstand bestand nur aus etwa 40 Personen.

Auf dem Gewerkschaftskongress von 1922 in Essen wurde das Industrieverbandsprinzip als Ziel ausgegeben. Der Trend ging auch langsam in diese Richtung und die Zahl der Einzelverbände ging leicht zurück. Kooperationsverträge mit dem ADGB schlossen der 1920 gegründete Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA) und der 1922 gegründete Allgemeine Deutsche Beamtenbund 1923 ab.

Durch Veränderungen der Vereinsgesetzgebung organisierten die Gewerkschaften mehr Jugendliche und Frauen. Für beide Gruppen wurde die Organisationsarbeit verstärkt. Im Bereich der Frauenarbeit war Gertrud Hanna eine maßgebende Person.

Daneben wurde die allgemeine Bildungsarbeit verstärkt. In Verbindung mit der Universität Köln wurde dort das freigewerkschaftliche Seminar gegründet. In Frankfurt am Main entstand die Akademie der Arbeit, in Berlin wurden die Fachschulen für Wirtschaft und Verwaltung gegründet, an denen die Gewerkschaften beteiligt waren. Im Jahr 1930 wurde in Bernau eine Bundesschule des ADGB gegründet. Seit 1924 erschien das Theorieorgan Die Arbeit.[60]

Gewerkschaftsopposition

Ein Kennzeichen für die Situation der Nachkriegszeit war, dass es eine recht starke innergewerkschaftliche Opposition gab, die den Kurs des Vorstandes ablehnte. Besonders stark war diese im DMV vertreten. 64 von 118 Delegierten des DMV auf dem ersten Nachkriegskongress des ADGB sind der Opposition zuzurechnen. Es kam zwar nicht zu einer Spaltung, aber die Opposition gewann in den freien Gewerkschaften an Boden. Im DMV hatte die Opposition auf der Generalversammlung 1919 die Mehrheit und stellte mit Alwin Brandes und Robert Dißmann zwei Mitglieder des Vorstandes, während Georg Reichel den bisherigen Mehrheitskurs vertrat. Auch in den Verbänden der Textilarbeiter und Schuhmacher hatte die Opposition die Mehrheit. In einer ganzen Reihe von anderen Verbänden stellte sie einen bedeutenden Faktor. Dazu trugen unter anderem unterschiedliche generationelle Erfahrungen der langgedienten Funktionäre und der zahlreichen neuen Mitglieder bei.

Viele innere Konflikte spiegelten zudem die Spaltung der Arbeiterbewegung in MSPD und USPD beziehungsweise KPD wider. Diese Partei änderte ihren gewerkschaftlichen Kurs mehrfach. Anfangs setzte sie auf eine Zellenbildung in den freien Gewerkschaften. Im Herbst 1919 gab die Partei die Parole aus: „Heraus aus den Gewerkschaften!“ Ein Teil der mit dem Mehrheitskurs Unzufriedenen fand sich außerhalb der freien Gewerkschaften in eigenen oft syndikalistischen Verbänden zusammen. Dies waren etwa Allgemeine Arbeiterunion, die Freie Arbeiter-Union Deutschlands, die kommunistisch geprägte Freie Arbeiterunion (Richtung Gelsenkirchen) und seit 1921 die Union der Hand- und Kopfarbeiter. Dieser Verband löste sich 1925 auf Drängen der KPD auf, die Mitglieder schlossen sich wieder den freien Gewerkschaften an. Zeitweise hatten diese Konkurrenzverbände insbesondere in Großbetrieben im Ruhrgebiet und in Mitteldeutschland eine beachtliche Anhängerschaft. Nach 1923/24 verloren sie aber an Bedeutung. Im Jahr 1929 entstand dann die kommunistische Revolutionäre Gewerkschaftsopposition.[61]

Kapp-Putsch

Bei der Beendigung des Kapp-Putsches spielten die Gewerkschaften eine entscheidende Rolle. Die Republik war durch den Putsch von Rechts in ernster Gefahr, zumal die Reichswehr sich weigerte gegen die Aufständischen vorzugehen. Am 13. März 1920 riefen ADGB und AfA-Bund zum Generalstreik auf. Dieser wurde in den folgenden Tagen von der KPD, den christlichen Gewerkschaften und dem Deutschen Beamtenbund unterstützt. Schließlich waren 12 Millionen Arbeitnehmer im Ausstand. Nicht zuletzt der Generalstreik trug dazu bei, dass die Putschisten am 17. März aufgeben mussten.

Die Gewerkschaften setzten den Streik zunächst fort und erhoben Forderungen nach der Entlassung belasteter Personen wie Gustav Noske oder Wolfgang Heine und der Demokratisierung der Verwaltung. Sie erhofften sich insgesamt eine allgemeine Umgestaltung der Politik und auf wirtschaftlicher Ebene die Sozialisierung der Wirtschaft. Bei der Neubildung der Kabinette im Reich und Preußen sollten besonders Vertreter der Gewerkschaften Berücksichtigung finden und man träumte von einer reinen Arbeiterregierung. Die Regierung machte dazu gewisse unverbindliche Zusagen. Nach dem Rücktritt von Noske wurde am 22. März der Generalstreik beendet. Die Verhandlungen zur Bildung einer Arbeiterregierung scheiterte nicht nur am Widerstand von Zentrum und DDP. Die USPD weigerte sich mit „Arbeitermördern“ in einem Kabinett zu sitzen und Legien zögerte, den Posten des Reichskanzlers zu übernehmen. Schließlich wurde ein Kabinett unter Hermann Müller gebildet. Die verschiedenen Zusagen an die Gewerkschaften bis hin zur Sozialisierung wurden nicht umgesetzt.

Im Ruhrgebiet hatten schon während des Generalstreiks Unruhen und die Bildung einer Roten Ruhrarmee begonnen. Insbesondere von Carl Severing wurde mit dem Bielefelder Abkommen ein Übereinkommen mit den Aufständischen erzielt. Aber als die Regierung Müller sich weigerte, dieses anzuerkennen und mit Gewalt drohte, wurde der Streik wieder aufgenommen. Gegen den Willen von ADGB, AfA-Bund, SPD und USPD marschierte die Reichswehr ins Ruhrgebiet und schlug den Ruhraufstand blutig nieder. Der politische Einfluss der Gewerkschaften sank weiter, als nach den Reichstagswahlen von 1920 eine bürgerliche Regierung unter Constantin Fehrenbach gebildet wurde.[62]

Ruhrbesetzung

Das Krisenjahr 1923 begann mit der Ruhrbesetzung durch französische und belgische Truppen. Das Gebiet sollte als produktives Pfand für die deutschen Reparationsverpflichtungen. Die freien Gewerkschaften verurteilten den Schritt sofort als Gewaltakt. Sie schlossen sich dem Aufruf der Regierung unter Wilhelm Cuno zum passiven Widerstand an. Die Finanzierung des Widerstandes heizte die Inflation stark an.

Auch vor diesem Hintergrund beurteilten die Gewerkschaften den Widerstand zunehmend skeptisch. Die Positionen der Regierung, die am Widerstand festhalten wollte und den freien Gewerkschaften, die auf eine Einigung mit den Besatzern drängten, entwickelten sich auseinander. Die Gewerkschaften forderten die Regierung am 21. April vergeblich auf, Verhandlungen aufzunehmen. Die Regierung legte schließlich doch Vorschläge zur Regelung der Reparationsprobleme vor, die aber von der französischen Seite abgelehnt wurden. Die Richtungsgewerkschaften stellten sich am 9. Mai demonstrativ hinter die Regierung. Obwohl immer deutlicher wurde, dass der Widerstand immer weniger Sinn hatte, vermieden es die Gewerkschaften mit Rücksicht auf die Regierung, ein Ende zu proklamieren. In dieser Zeit waren die Verlautbarungen der Gewerkschaften nicht immer frei von nationalistischen Untertönen.[63]

Inflationskonsens und Lohnpolitik

Die gewerkschaftliche Arbeit im engeren Sinn stand in den frühen 1920er Jahren zunehmend unter dem Zeichen einer zunehmenden Geldentwertung. Anfangs hatte dies Vorteile sowohl für die Unternehmen wie für die Arbeitnehmer. Die Inflation machte die deutsche Wirtschaft international konkurrenzfähiger, belebte die Konjunktur und hatte positive Effekte für den Arbeitsmarkt. Im Gegensatz zu anderen Ländern blieb Deutschland eine Nachkriegsdepression erspart.[64]

Dies war ein Aspekt, der zu einem informellen Inflationskonsens von Arbeitgebern und Gewerkschaften führte, die beide kein wirkliches Interesse an einer Währungsstabilisierung hatten. Dennoch mussten die Löhne an die immer stärker steigende Preissteigerung angepasst werden. Die Kosten hatten die Verbraucher zu tragen, was wiederum zu neuen Lohnforderungen führte. Es wurde indes immer schwieriger die steigenden Lebenshaltungskosten bei Lohnverhandlungen auszugleichen. In immer kürzeren Abständen wurden Lohnverhandlungen nötig. Im Jahr 1922 fanden diese wöchentlich statt. Schließlich konnten die Löhne 1923 nur noch durch einen Lebenshaltungskostenindex an die steigende Inflation angepasst werden. Die Reallöhne sanken bis 1923 auf 60 % des Standes von 1900 ab. Ein tragfähiges Konzept zur Stabilisierung hatten die Gewerkschaften nicht. Sie verlangten insbesondere die Besteuerung von Sachwerten, Gewinnabschöpfungen, die Stärkung der Massenkaufkraft und eine aktive Arbeitsbeschaffungspolitik nachdem die Arbeitslosigkeit stark angestiegen war. Die Vorschlägen waren aber nicht durchdacht genug und wenig geeignet das Grundproblem der Inflation zu beheben. Die Arbeitskämpfe der frühen 1920er Jahre endeten nicht selten mit Niederlagen und die Ergebnisse waren nach kurzer Zeit ohnehin wieder überholt.[65]

Kampf um den Achtstundentag