Oktoberreformen

Oktoberreformen nennt man eine Reihe von Verfassungs- und Gesetzesänderungen in Deutschland. Sie traten am 28. Oktober 1918 in Kraft, gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Durch die Reformen wurde das parlamentarische Regierungssystem formell im Deutschen Kaiserreich eingeführt. Allgemein wurde das Parlament, der Reichstag, gestärkt. Der Kaiser sollte allerdings weiterhin den Reichskanzler ernennen und die Kommandogewalt behalten.

Bereits 1917 hatte sich de facto der Parlamentarismus durchgesetzt, als Vertreter demokratischer Parteien in die Reichsleitung eintraten. Seitdem suchten die Parteien den Reichskanzler aus und bestimmten die Staatssekretäre. Mit den Oktoberreformen wollten die Parteien diesen neuen Parlamentarismus auch in der Verfassung absichern. Anlass war zudem der Versuch, Deutschland international als einen demokratischer gewordenen Staat darzustellen. Dadurch sollte Deutschland bei den Kriegsgegnern bessere Friedensbedingungen erhalten.

Hinter den Reformen standen Mehrheitssozialdemokraten, das katholische Zentrum, die Linksliberalen und Rechtsliberalen, die auch das Kabinett Baden stützten. Dagegen stimmten einerseits die Konservativen und andererseits die Unabhängigen Sozialdemokraten; letzteren gingen die Reformen nicht weit genug. Auch war die Wahlreform im Reich und in Preußen noch nicht abgeschlossen.

Die Reformen reichten nicht dazu aus, das Volk und das gegnerische Ausland zufrieden zu stellen. Kurz darauf führte der Kieler Matrosenaufstand mit zur sogenannten Novemberrevolution. Am 9. November verkündete Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und überließ die Regierungsgewalt den Sozialdemokraten. Im Sommer 1919 erhielt Deutschland eine neue Verfassung, die Weimarer Verfassung, und wurde endgültig eine Republik.

Ausgangslage

Politisches System des Kaiserreichs

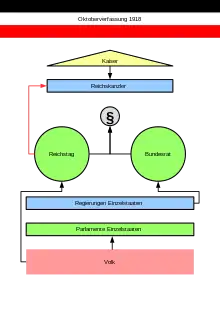

Das 1867/1871 gegründete Kaiserreich war laut Verfassung ein Bundesstaat, dessen Präsidium der König von Preußen innehatte. Als Staatsoberhaupt trug er den Titel Deutscher Kaiser. Zudem war er Oberbefehlshaber von Heer und Marine. Weitere Verfassungsorgane waren der Bundesrat als Vertretung der Bundesstaaten sowie der Reichstag, dessen Abgeordnete nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Männerwahlrecht bestimmt wurden. Die Regierungsgeschäfte führte der Reichskanzler, der jedoch nicht dem Parlament, sondern allein dem Kaiser verantwortlich war. Die meist als Reichsleitung bezeichnete Regierung war kein klassisches Kabinett mit verantwortlichen Ressortministern, sondern bestand aus dem vom Kaiser ernannten Kanzler und Staatssekretären, die Reichsämtern vorstanden. Erst seit dem Stellvertretungsgesetz von 1878 konnte ein Staatssekretär begrenzt eigenverantwortlich handeln.

Das Parlament, der Reichstag, hatte erhebliche Kompetenzen. Nur der Reichstag und der Bundesrat konnten Gesetze vorschlagen. Um Rechtskraft zu erlangen bedurfte wie international nicht unüblich jeder Vorschlag der Zustimmung beider Organe. Eine wesentliche Machtbefugnis des Reichstags war das Bewilligungsrecht für den Staatshaushalt. Über dessen größten Posten, die Militärausgaben, durfte er jedoch im Rahmen des sogenannten Septennats nur en bloc für einen Zeitraum von sieben Jahren abstimmen. So konnte der Reichstag auch das parlamentarische Kontrollrecht über Heer und Marine nur eingeschränkt ausüben.

Erster Weltkrieg

Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, unterstützten die Fraktionen des Reichstags die Kriegsführung, auch die stets oppositionelle Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Doch im Verlauf des Krieges sank die Bereitschaft, der kaiserlichen Politik zu folgen. Im Juli 1917 verabschiedete die Reichstagsmehrheit eine Friedensresolution, in der ein rascher Verständigungsfrieden angestrebt wurde. Zwar gelang es nicht, die Reichsleitung zu einer Änderung ihrer Politik zu bewegen, doch diejenigen Fraktionen, die hinter der Resolution standen, arbeiteten in der Folge weiter zusammen. Ihr Forum für die Zusammenarbeit hieß Interfraktioneller Ausschuss und ähnelte bereits einer Koalition. Außer den Sozialdemokraten gehörten dazu die katholische Zentrumspartei und die linksliberale Fortschrittliche Volkspartei.

In der zweiten Jahreshälfte 1918 spitzte sich die Lage für Deutschland zu. Zwar hatte das Reich noch im März 1918 im Osten zu seinen Bedingungen Frieden schließen können, doch brach die deutsche Front im Westen im August zusammen. Dies lag unter anderem am Eingreifen US-amerikanischer Truppen in die Kämpfe und der zunehmenden Kriegsmüdigkeit der deutschen Truppen. Ende September sprachen sich die militärischen Führer Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff dafür aus, Abgeordnete der Parteien des Interfraktionellen Ausschusses in die Reichsleitung zu berufen, die sich dann um einen günstigen Friedensschluss bemühen sollten. Man ging davon aus, dass die USA eher mit einer neuen Reichsleitung verhandeln würden. Hierdurch sah man auch die Chance, die Verantwortung für einen schlechten Frieden diesen Parteien zuschieben zu können.

Max von Baden war ein parteiloser großherzoglicher Prinz, er galt aber als liberal und wurde am 3. Oktober 1918 zum Reichskanzler ernannt. Staatssekretäre waren, wie bereits unter dessen Vorgänger Georg Graf von Hertling, teilweise Politiker der Parteien, diesmal auch von der SPD. Prinz Max erwirkte beim Kaiser die Entlassung Ludendorffs und die Einstellung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs, aber die USA erwarteten eine weitergehende Demokratisierung des Reiches.

Verabschiedung

Die beiden Regierungsvorlagen

Unterstaatssekretär Lewald im Reichsamt des Innern (Innenministerium) hatte zunächst am 3. Oktober eine Reformvorlage gefertigt, die nur wenig am politischen System verändert hätte. In der Verfassung wäre Art. 21 Abs. 2 gestrichen worden, so dass ein Abgeordneter ein Reichs- oder anderes Staatsamt übernehmen konnte, ohne sein Mandat als Abgeordneter zu verlieren. Das Stellvertretergesetz wäre so geändert worden, dass ein Stellvertreter des Reichskanzlers kein Mitglied des Bundesrats wurde. Der Bundesrat stimmte dem Entwurf zu, der Reichskanzler leitete ihn am 10. Oktober dem Reichstag zu.[2]

Die außenpolitische Entwicklung ging weiter, und man wollte die deutschen Friedensverhandler dadurch unterstützen, dass der Reichstag bei Kriegserklärungen und Friedensschlüssen formell mitentschied. Art. 11 der Verfassung sollte daher neue Absätze erhalten, sodass nicht nur der Bundesrat, sondern auch der Reichstag Kriegserklärungen zustimmen musste (Absatz 2), und dass Friedensschlüssen Bundesrat und Reichstag zustimmen mussten (Absatz 3). Am 15. Oktober nahm der Bundesrat diese Vorlage an. Allerdings beschwerten sich einzelne deutsche Einzelstaatsregierungen über den zeitlichen Druck, manche ließen daher keine Stimmabgabe ins Protokoll schreiben.[3]

Einige Bundesratsmitglieder protestierten dagegen, dass Reichskanzler Max von Baden in der nächsten Sitzung des Reichstags ankündigen wollte, eine Vorlage für die parlamentarische Verantwortlichkeit einbringen zu wollen. Dies hätte die Entmachtung des Bundesrats bedeutet. Wegen des Widerstands aus den Einzelstaaten verschob Max von Baden seinen Plan bis zum 22. Oktober.[4]

Der Interfraktionelle Ausschuss war in seiner Sitzung vom 17. Oktober einmütig gegen die beiden Vorlagen, da sie die Parlamentarisierung nicht entscheidend vorantrieben. Ihrer Meinung nach müsse sowohl der Reichskanzler dem Parlament verantwortlich sein als auch die militärische der zivilen Macht untergeordnet werden. Die Fraktionen protestierten aber noch nicht deswegen.[5]

Reichstagsrede des Reichskanzlers und Antrag der Fraktionen

Am 22. Oktober legte sich Max von Baden im Reichstag noch nicht auf die formelle Verantwortlichkeit des Kanzlers gegenüber dem Parlament fest. Er sagte nur, ein Kanzler oder Staatssekretär könne selbstverständlich ohne Vertrauen der Reichstagsmehrheit nicht im Amt bleiben. Deutschland solle aber nicht zu Regierungsformen greifen, die nicht der Tradition des Landes entsprächen. Wohl kündigte er eine Vorlage an, der zufolge es künftig ein Staatsgerichtshof ahnden werde, wenn der Leiter der Regierungsgeschäfte verfassungswidrig handelt. Die Redner der Mehrheitsfraktionen allerdings forderten formelle Verfassungsnormen für den Übergang zum parlamentarischen Regierungssystem.[6]

Ein entsprechender Entwurf der Mehrheitsfraktionen wurde dann von der Reichsleitung übernommen und überarbeitet. Das Resultat brachten die Fraktionen am 26. Oktober als Initiativantrag ein. So brauchte man nicht den Bundesrat einzuschalten, da der Antrag nicht als Regierungsantrag galt (obgleich er dies der Sache nach war). Vom Standpunkt der Geschäftsordnung war es ebenfalls fragwürdig, dass der Antrag in der dritten Lesung zu den Regierungsvorlagen gestellt wurde, obwohl dort nur Abänderungsanträge eingebracht werden durften. Einsprüche der Opposition wurden von der Reichstagsmehrheit überstimmt. Die Konservativen sahen in den Vorschlägen den Weg radikaler Demokratisierung und die Unabhängigen Sozialdemokraten nur einen Flicken auf dem militaristischen Mantel.[7]

Wie in Vorwegnahme des neuen Systems sprach der Reichstag dem Reichskanzler am 24. Oktober das Vertrauen formell aus. Dafür stimmten die Mehrheitsfraktionen mit 193 gegen 52 Stimmen der Konservativen und der Unabhängigen Sozialdemokraten, 23 Abgeordnete (Deutsche Fraktion, Polen, Elsaß-Lothringer) enthielten sich.[8] Die Regierungsvorlagen in der vom Reichstag veränderten Fassung wurden am 25. und 26. Oktober von der Reichstagsmehrheit angenommen; dies wurden übrigens die letzten beiden Sitzungen des 1912 gewählten Reichstags. Am 28. Oktober stimmte ihnen der Bundesrat zu, und am gleichen Tag traten sie nach kaiserlicher Ausfertigung und Verkündung in Kraft.[9]

Kaiser Wilhelm II. wollte gleich am 28. Oktober durch einen kaiserlichen Erlass den Reformgesetzen seinen eigenen Sinn mitgeben. Durch die Übertragung grundlegender Rechte vom Kaiser an das Volk sei eine Verfassungsepoche abgeschlossen, die dem Volk große Leistungen etwa in den vier Kriegsjahren ermöglicht habe. Der Kaiser trete den Beschlüssen des Reichstags bei. Der Reichskanzler aber verzögerte die Veröffentlichung, sodass die Erklärungen Wilhelms keine Wirkung auf die Öffentlichkeit entfalten konnten.[10]

Die einzelnen Reformen

Stellung der Staatssekretäre

Laut erstem Reformgesetz konnten Reichstagsabgeordnete in die Reichsleitung berufen werden und dabei Abgeordnete bleiben (Art. 21). Allerdings konnten sie als Abgeordnete weiterhin nicht Bundesratsmitglieder werden (anders also als andere Regierungsmitglieder, die keine Abgeordneten waren). Die Abgeordneten Erzberger, Gröber, Trimborn (alle Zentrum), Haußmann (Fortschritt) und Scheidemann (SPD) waren bislang nur mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines Staatssekretärs beauftragt worden, nun konnten sie auch zu Staatssekretären ernannt werden und Abgeordnete bleiben. Gleiches galt für den Abgeordneten Fischbeck im preußischen Staatsministerium (Regierung).[11]

Außerdem konnte laut verändertem Stellvertretungsgesetz ein Staatssekretär ohne Geschäftsbereich „Stellvertreter“ des Reichskanzlers werden, so dass er Gegenzeichnungsbefugnis erhielt und dem Parlament verantwortlich war. Diejenigen Staatssekretäre, die keine Bundesratsmitglieder waren, erhielten nun Rederecht im Reichstag. Ernst Rudolf Huber sah eine „volle Gleichstellung und Kollegialisierung“ realisiert, die von Bedeutung auch in der Übergangszeit vom November bis zum Februar 1919 gewesen sei, da die Staatssekretäre im Amt blieben, auch wenn der Reichstag nicht mehr zusammentrat.[12]

Allerdings wagte das Parlament nicht darauf zu bestehen, dass Art. 9 Satz 2 der Verfassung reformiert wurde. Dieser Artikel verbot weiterhin, dass jemand gleichzeitig dem Bundesrat und dem Reichstag angehört. Ein Kanzler oder Staatssekretär, der Reichstagsmitglied bleiben wollte, konnte nicht (preußischer) Bundesratsbevollmächtigter werden.[13] Es war aber selbstverständlich für die bisherigen Kanzler gewesen, dass sie gleichzeitig preußische Ministerpräsidenten waren und auch die preußischen Stimmen abgaben.

Krieg und Frieden

Laut zweitem Gesetz bedurften Kriegserklärungen und Friedensschlüsse seitdem der Zustimmung sowohl des Reichstags als auch des Bundesrats. Der Kaiser konnte nicht mehr, auch nicht im reinen Verteidigungsfall, Kriege alleine erklären. Dabei ist allerdings zu bemerken, dass im August 1914 der Bundesrat den Kriegserklärungen zugestimmt und der Reichstag die Kriegskredite bewilligt hatte. Bei den Friedensschlüssen im Osten Anfang 1918 waren Reichstag und Bundesrat bereits beteiligt gewesen.[14]

Vertrauen des Kanzlers im Parlament

Durch den (ebenfalls mit dem zweiten Gesetz geänderten) neuen Art. 15 Abs. 3 der Verfassung konnte der Reichstag den Reichskanzler zum Rücktritt zwingen, indem er ihm das Misstrauen aussprach. Der Kaiser musste dann den Kanzler entlassen. Die Ernennung eines neuen Kanzlers schien aber weiterhin die Initiative des Kaisers zu sein.[15]

Verantwortlichkeit des Kanzlers und der Stellvertreter

Laut neuem Art. 15 Abs. 4 war der Kanzler für alle politischen Handlungen des Kaisers verantwortlich, sofern der Kaiser seine verfassungsmäßigen Befugnisse vornahm. Dies galt bereits, so bei Verordnungen, aber auch bei Äußerungen wie Reden, die nach der Natur der Sache nicht formell vom Kanzler gegengezeichnet wurden. Neu war, dass nun auch die militärische Kommandogewalt des Kaisers zur Verantwortlichkeit des Kanzlers gehörte (und damit parlamentarischer Kontrolle unterstand).[16]

Der neue Art. 15 Abs. 5 bedeutete, dass Kanzler und Stellvertreter auch für ihre eigene Amtsführung dem Bundesrat und dem Reichstag gegenüber verantwortlich waren. Damit wurde geltendes Recht verdeutlicht. Hierdurch entstand die Situation, dass die Verantwortlichkeit zwar auch dem Bundesrat gegenüber bestand – das System sollte weiterhin föderativ sein. Doch nur der Reichstag konnte den Reichskanzler zum Rücktritt zwingen. Die Staatssekretäre (Stellvertreter) wurden ebenso wie der Reichskanzler verantwortlich, ihnen aber konnte der Reichstag nicht das Misstrauen aussprechen. Huber: „Die unterschiedliche Regelung war eher improvisiert als voll durchdacht. Immerhin war deutlich die Intention, dem Reichstag mit dem Recht des Vertrauens- und des Mißtrauensvotums einen verfassungspolitischen Vorrang gegenüber dem Bundesrat einzuräumen. Die Oktobergesetze verwiesen den Bundesrat unverkennbar auf den zweiten Platz.“[17]

Wehrverfassung

Das deutsche Heer war aus den Kontingenten der Einzelstaaten Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen zusammengesetzt, wenn auch der Kaiser den Oberbefehl hatte. Das zweite Gesetz beendete die bisherige Unabhängigkeit im Führungsbereich der Streitkräfte. Seitdem sollte der Reichstag direkt oder indirekt über den Reichskanzler Kontrolle über das militärische Führungspersonal von Heer und Marine erhalten. Trotzdem blieben Militärverwaltung und Kommandosachen getrennt, letzteres wurde der Parlamentskontrolle nicht unterworfen.[18]

Der Kriegsminister des betreffenden Einzelstaates musste die Ernennung, Versetzung, Beförderung und Verabschiedung der Offiziere und Beamten des Heeres gegenzeichnen (neuer Art. 66 Abs. 3). Die vier Kriegsminister waren gegenüber Bundesrat und Reichstag verantwortlich (neuer Art. 66 Abs. 4).[19] Bei der Marine zeichnete der Reichskanzler entsprechend gegen (neuer Art. 51 Abs. 1, Satz 3). Der Reichskanzler zeichnete gegen auch bei der Ernennung der Höchstkommandierenden der Kontingente und weiterer hoher Militärs (neuer Art. 64 Abs. 2).[20]

Weitere Entwicklung

Bereits am Tag nach Verkündung der Reformgesetze, am 29. Oktober, begann die Meuterei der deutschen Hochseeflotte. Sie richtete sich gegen den militärisch sinnlosen und politisch kontraproduktiven Befehl der Marineleitung, eine letzte Schlacht gegen die Royal Navy zu schlagen. Die Meuterei einiger Schiffsbesatzungen entwickelte sich innerhalb weniger Tage zum Kieler Matrosenaufstand und schließlich zu einer landesweiten Revolution. In immer mehr deutschen Städten bildeten die Aufständischen Arbeiter- und Soldatenräte, die auf lokaler und großenteils auch auf bundesstaatlicher Ebene die Macht übernahmen.

Dazu kam, dass US-Präsident Woodrow Wilson in seinen Antwortnoten auf das deutsche Waffenstillstandsgesuch implizit die Abdankung des Kaisers verlangt hatte. Während die SPD-Führung genau wie die bürgerlichen Parteien noch prinzipiell bereit war, sich mit einer parlamentarischen Monarchie unter einem neuen Kaiser zu arrangieren, traten ihre Anhänger, die Arbeiter- und Soldatenräte die Unabhängigen Sozialdemokraten und der Spartakusbund, linke Abspaltungen der Mehrheits-SPD, für die Abschaffung der Monarchie ein. Um solchen Forderungen zuvorzukommen, bemühte sich Max von Baden mehrere Tage lang vergeblich darum, Wilhelm II. zur Abdankung zu bewegen. Aus der Befürchtung, die Kontrolle über die Situation in Berlin zu verlieren und um einen Bürgerkrieg zu verhindern, verkündete der Kanzler am 9. November eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und übergab die Regierungsgeschäfte dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Ein solches Vorgehen war von der Reichsverfassung nicht gedeckt, auch nicht nach den Oktoberreformen. Um der von dem Spartakisten Karl Liebknecht geplanten Ausrufung einer sozialistischen Räterepublik zuvorzukommen, rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am selben Tag die Republik aus. Am 11. November unterzeichnete Deutschland den Waffenstillstand von Compiègne.

Die sozialdemokratisch geführte Regierung schrieb Wahlen zu einer Nationalversammlung aus, die Deutschland eine neue Verfassung geben sollte. Am 11. August 1919 wurde die demokratische Weimarer Reichsverfassung verkündet. Sie sah einen Reichspräsidenten vor, dessen Machtbefugnisse denen des ehemaligen Kaisers glichen. Der Reichspräsident ernannte und entließ den Reichskanzler und die Minister, die aber anders als im Kaiserreich vom Vertrauen der Reichstagsmehrheit abhängig war. Das Parlament konnte den Rücktritt des Kanzlers oder der Minister erzwingen, war aber nicht verpflichtet, gleichzeitig eine neue Regierung zu wählen, wie es später das Grundgesetz mit dem konstruktiven Misstrauensvotum vorschrieb. Dies trug wesentlich zur politischen Instabilität der Republik bei. Der Staatsrechtler Huber war der Meinung, dass die Parteien das Risiko der Mehrheitsunfähigkeit bereits bei den Oktoberreformen in Kauf genommen hätten.[21]

Forschung

Keine zwei Wochen nach Verabschiedung der Reformgesetze übernahm eine revolutionäre Übergangsregierung die Macht, der Rat der Volksbeauftragten. Daher lässt sich nicht sagen, wie sich das Kaiserreich – zusammen mit den Wahlrechtsreformen, die im Reich abgeschlossen und in Preußen noch auf dem Weg waren – unter der veränderten Verfassung entwickelt hätte. Gunther Mai zufolge schrieben die Reformen unter Zeitdruck „letztlich nur den bereits vollzogenen Wandel der Verfassungspraxis fest, wie er sich bei der Einsetzung der Regierung Max von Baden herauskristallisiert hatte“.[22]

Konfliktfelder blieben laut Mai offen, wegen unklarer Regelungen, so dass nicht sicher war, ob es auf Dauer zur Demokratisierung durch Parlamentarisierung gekommen wäre. Dazu gehört die ungeklärte Frage, ob es in erster Linie weiterhin der Kaiser sein sollte, der einen Kanzler vorschlug, und ob er den Reichstag bei der Entscheidung einbinden musste. Die Reformen waren tiefgreifend und überhastet, aber doch zu halbherzig, um die Drohung einer Revolution von unten abzuwenden. Schließlich blieben Personen und Symbole der alten Macht bestehen.[23]

Die Verfassungsreform war nur in Absprache mit den Mehrheitsfraktionen möglich, und diese hatten auch im September die Initiative übernommen. Daher sei es unzureichend, von einer Revolution „von oben“ zu sprechen, urteilt Thomas Nipperdey. „Die Parteien ließen sich nicht zur Revolution befehlen, sie stellten eigene Forderungen, und sie waren es, die Veränderungen erzwangen.“ Die Forderungen der Mehrheitsfraktionen waren weitestgehend erfüllt. Das neue System war improvisiert, Reste des alten blieben, und man wusste nicht, ob Kaiser und Militär die Parlamentarisierung dauerhaft akzeptieren würden. Vor allem spitzte sich die innenpolitische Lage zu: „Die Oktoberreformen hatten keine eigenständige Wirkung mehr, sondern gingen auf in der Radikalisierung der Novemberrevolution.“[24] Die Revolution war nicht zufällig, denn für „die Lebenswelt der Menschen war der Obrigkeitsstaat“ mit seinen Hierarchien und dem Militarismus „viel mehr, als daß er durch einige, wenn auch fundamentale Änderungen von Verfassungsnormen hätte aus der Welt geschaffen werden können.“ Die Reform kam daher zu spät und genügte trotz Machtwechsel nicht, so Nipperdey.[25]

Literatur

- Werner Frotscher, Bodo Pieroth: Verfassungsgeschichte. 5. Auflage. Beck, München 2005, ISBN 3-406-53411-2, Rn 462 ff.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919. Stuttgart 1978.

Weblinks

Belege

- Stefan Schmidt: Deutscher Bundestag - Reichstag in der Leipziger Straße. In: Deutscher Bundestag. (bundestag.de [abgerufen am 1. November 2018]).

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 584/585.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 585.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 585.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 586.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 586.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 587.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 587/588.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 587/588.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 592.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 588/589.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 589.

- Willibalt Apelt: Geschichte der Weimarer Verfassung. 2. Auflage, München, Berlin: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1964, S. 33.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 589.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 589/590.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 590.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 590/591.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 591/592.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 591.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 591.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band V: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung: 1914–1919, Stuttgart 1978, S. 590.

- Gunther Mai: Das Ende des Kaiserreichs. Politik und Kriegführung im Ersten Weltkrieg. dtv: München 1987, S. 166.

- Gunther Mai: Das Ende des Kaiserreichs. Politik und Kriegführung im Ersten Weltkrieg. dtv, München 1987, S. 166.

- Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. 2. Auflage, Beck, München 1993, S. 866–868.

- Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. 2. Auflage, Beck, München 1993, S. 868/869.